5.2 农业高新技术与涉农供应链的战略性再造

从约束理论的观点看,农业生产环节无疑是涉农供应链中最大的,也是最普遍的瓶颈。迄今为止,农业高新技术的价值主要是从其对社会和经济层面的影响来讨论的,而其对微观涉农供应链管理的意义却鲜有分析。

5.2.1 TOC理论与涉农供应链

1)约束理论概述

约束理论(Theory of Constraints,简称TOC)是戈德拉特博士(Dr.Eliyahu M.Goldratt)在他的优化生产技术(Optimized Production Technology,简称:OPT)基础上发展起来的[18],它是一种在能力管理和现场作业管理方面的哲学,把重点放在瓶颈工序上,保证瓶颈工序不发生停工待料,提高瓶颈工作中心的利用率,从而得到最大的有效产出。

TOC是一套管理理念与管理工具的集合,它把企业在实现其目标过程中现存的或潜伏的制约因素称为“约束”(Constraint),通过逐个识别和消除这些“约束”,使得企业的改进方向与改进策略明确化,从而达到帮助企业更有效地实现其目标的目的。

2)约束的类型

约束(Constraint)就是任何能显著地限制系统性能并导致不能达到系统目标的因素。约束大致可以分为三种:①实体类型的,即与具体实物相关的约束。例如在一个仓库或配送中心中,具体的约束可能是运输车辆或搬运设备的不足。②策略类型的,即组织可能采取的用于规范或指导组织运作的规则,但是如果外部环境发生变化的话,这些策略可能就会变得不适合系统的运作并且会对系统产生负面影响。③人的行为类型的,人们总是愿意实践那些可以设定路线的而且结果可以预知的行为,他们认为这样做是合理的,而且可以提供给他们一种安全感和可以控制环境的感觉。即使环境发生变化,人们也经常继续那些会给他们以安全感和可控制的行为。在多数环境剧烈变化的情况下,这种不作变更的行为可能会成为系统的一种约束并对系统产生负面影响。

3)技术创新与涉农供应链系统中的瓶颈(约束)管理的基本思路

约束理论(TOC)认为[19],“任何系统可以想象成由一连串的环所构成,环与环相扣,这个系统的强度就取决于其最弱的一环,而不是其最强的一环”。我们必须从最弱的一环,也就是从瓶颈(或约束)的一环下手,才可得到显著的改善。约束理论对供应链系统同样适用,可以借鉴约束理论的思想研究整个供应链系统上的时间压缩问题。

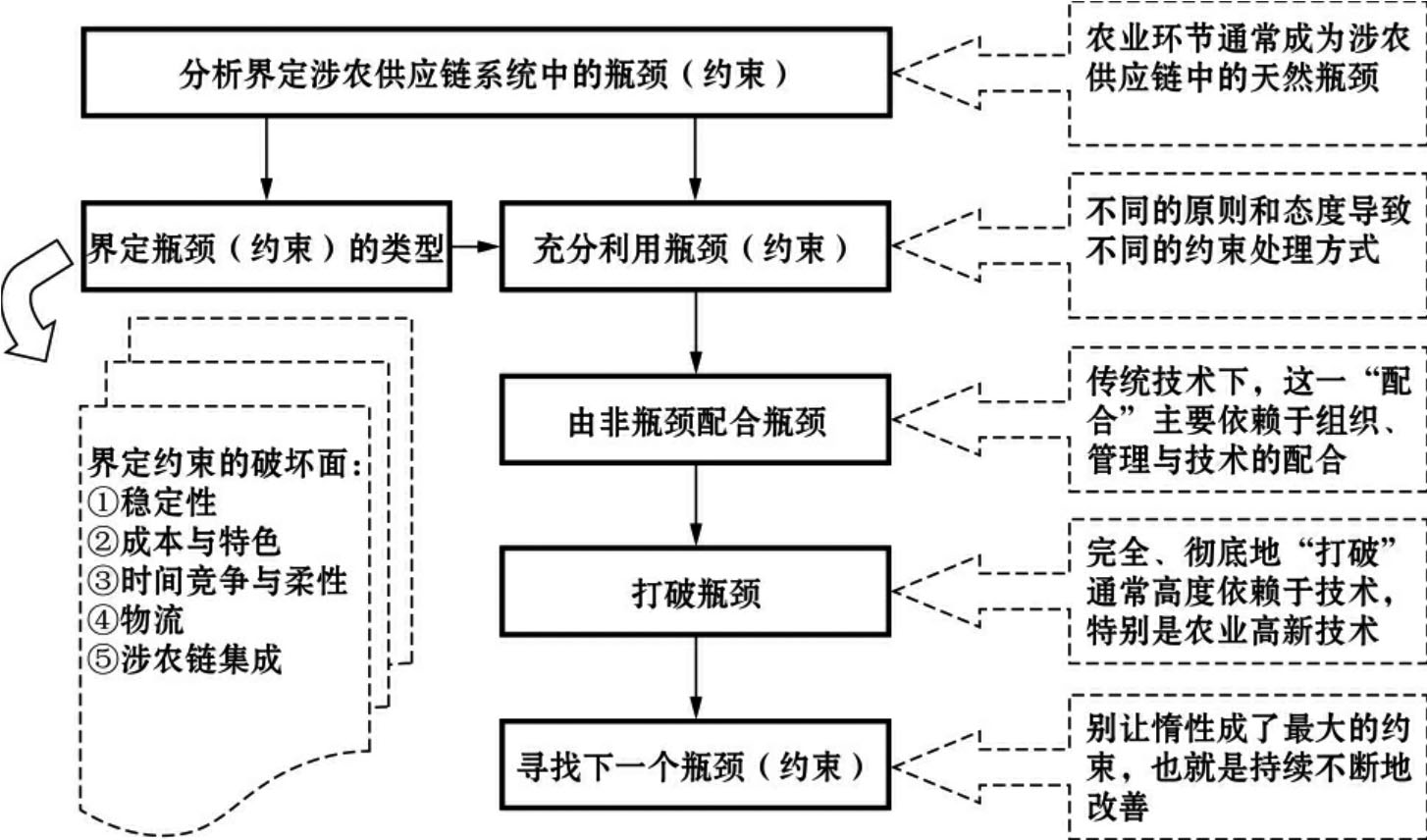

根据约束理论(TOC)的基本观念,涉农供应链中也必然存在着一个以上的约束(或瓶颈),束缚了涉农系统的有效产出。因此若要提升绩效,可以应用以下几个集中思考的步骤打破原来的约束,这些步骤如图5-6所示。

(1)寻找瓶颈与天然瓶颈。集中思考的步骤的第一步是找出系统的瓶颈(约束)。有效削减与降低不确定性是任何类型供应链顺利构建并保持长期高层次稳定运行的关键。而在田间到餐桌的过程中,涉农链呈现为一种生产商与消费者双驱动模式特征明显的非线性系统(这里的“生产商”指农场或农户)。华盛顿州立大学K.Cassavant教授认为涉农链是一个“生产调整+消费驱动”的复杂系统[20]。与工业联接型供应链主要应付来自供应链下游需求端的不确定性不同,涉农链系统面临着来源于涉农链下游的消费驱动型的不确定性和来源于涉农链上游的生产调整型的不确定性。生产调整所辐照的不确定性包括了涉农链的各生产环节,但核心环节却是农业生产过程。农业生产由于时空变异大、可控性差、高度依赖自然环境,以及量化规范化难度大等特点,从而凸显为涉农链中最具干扰性的不确定源。

图5-6 涉农供应链系统中的瓶颈(约束)管理的基本思路

(2)界定瓶颈(约束)的类型。此处所说的瓶颈或约束可能是有形的,如农产品/食品生产线上的某一部机器或工作站。也可能是无形的,例如行之多年的管理方法、制度、流程或政策等。有形的约束(瓶颈)很容易找到,但无形的约束就很难找到,因为日久成习惯,习惯成惰性。而惰性是任何人和组织都可能存在的约束,阻碍一个系统或组织达到更高的绩效,也阻碍我们求新、求变、采取更好的方法。

(3)剖析瓶颈(约束)的破坏面。天然瓶颈(约束)的破坏面,这里是指农业环节对整个涉农供应链物流系统和管理要素的消极影响。体现在破坏如下涉农供应链的如下要素:①稳定性,②成本与特色,③时间竞争与柔性,④物流,⑤涉农链集成。

(4)关于创新域转移。不同的原则和态度导致不同的约束处理方式。当农业环节的技术经济状况被视为一种既定的事实时,这一瓶颈被淡化。一些采用“熊的赛跑”原则的企业正是如此处理的。这样,随着这一最大约束源在理念与态度上的消灭(而非事实上)和被回避,那么创新域转移,这也意味瓶颈(约束)分析的复杂化。

(5)打破瓶颈(约束),并以“接力”原则避免“牛粪效应”。完全、彻底地“打破”农业环节这一瓶颈,通常高度依赖于技术,特别是农业高新技术。农业高新技术确实提供了战略性再造涉农供应链的契机,但是,农业高新技术从源头创新所带来的价值和利益,必须通过中游和下游节点的密切配合,或者说需要一个适当设计并管理的ARSC来最终渗透、体现和达成。如果没有这样一个有效的配合,那么可能出现诸如俚语所言的“鲜花插在牛粪上”的状况。

(6)面向涉农供应链的战略与管理策略。涉农技术选择与创新必须面向涉农供应链的性状和管理特性,必须面向涉农供应链的运作战略。涉农供应链采用推式与拉式战略的不同,可能意味着要对农业环节中哪些子环节或方面是瓶颈(约束)的重新定位。

5.2.2 农业高新技术与21世纪涉农供应链的战略性再造

作为一种自然再生产与社会再生产并存的系统,传统涉农链存在着重大缺陷。尽管在传统农业的极限框架下,仍可以通过体制、管理等方面的创新,对涉农链进行相应的改善,但不能根本改变涉农链整体的“强落差”局面和“弱集成模式”。而农业高新技术,无论从其实践中已展示出的效果,还是基于发展视角对其潜力的审视,都给农业带来前所未有的震撼,同时,也对整个涉农链的再造和改善产生了重大而深远的影响。

1)农业高新技术下涉农供应链再造的契机

传统的涉农供应链存在诸多问题[21]:联接随机性大,组成节点与网链层级多变;通讯机制薄弱,缺乏具有领导力和权威性的核心企业,节点间战略配合和管理性差;“速度陷区”和“刚性点阵”阻碍时间竞争的强化和柔性机制的塑造;一体化物流和质量管理的可视性弱、回溯性差。因而传统涉农链常被视为一个有供应链,而无供应链管理(SCM)的领域。

涉农供应链背负极其艰巨的再造任务。其基本目标是:必须再造一个稳定而可靠的供应链,以营造进一步改善的基础。最高目标是:建立一个快速响应并有效率的供应链。可供涉农链再造有多种方式,农业产业化经营(制度创新)、战略联盟、信息化改造、管理创新等相结合有利于最大限度地降低涉农链的不确定性并改善其效率,但其效用呈边际递减趋势。而农业高新技术的登场则为整体实质性的改变提供了契机。

农业高新技术(Agricultural High Technology)就是应用于农业的高新技术或高新技术应用于农业领域而衍生出的技术、智力和R&D资金密集等为条件的新兴技术群[22]。农业高新技术的范畴很广,对于其分类也多有争议。按照2001年5月科技部的归纳,农业高新技术主要包括三个方面:农业生物工程技术、现代农业新材料和设施工程技术[23]、农业信息技术。

动态地看,高新技术向传统农业生产力各个要素中的扩散和渗透,既是一个创新和构造新的农业生产力系统的过程,也是一个促进涉农链产生质的飞跃的过程。其对涉农链的意义不仅仅在于对农业环节的局部改善或效率提升,更在于它对涉农链整体的战略性贡献。它在提供这一贡献的过程中,作用是内在的,手段是全新的,影响是革命性的,效力是长远的,因而其改善特征是战略性的。

2)对涉农链稳定机制重塑和升华的贡献

传统涉农链核心企业的预测、决策和整体计划均面临着巨大压力。农业从投入到产出存在种种不确定性,必将导致后续环节在决策上的盲动和无所适从,进而导致生产计划、生产和订货提前期、库存安排、物流布局、市场开拓等方面的缺陷。而农业高新技术的运用,则提供了与其他多种策略和工具相结合、最大限度降低不确定性的可能。并且,农业环节稳定性的改善将给整个涉农链系统带来局部改善、盘活全局的效果,催生出涉农链原来被抑制和束缚的种种潜能和优势。密苏里大学教授、美国涉农生物技术论坛编辑N.Kalaitzandonakes研究指出[24]:“15年的实践,农业生物工程技术已证明了其传递价值的能力,并且开始对整个涉农链带来极具意义的结构性影响。”

3)对涉农供应链基本战略的支持

著名战略学家波特在《竞争战略》中明确提出了三种基本战略:总成本领先、差异化和目标集聚战略。SCM理论认为,真正的竞争不是公司与公司的竞争,而是供应链与供应链的竞争。供应链管理通过增加整个链提供给消费者的价值,减少整个链成本的方法提升整个链的竞争力。对于涉农链而言,其上游农业环节的高成本或无特色,将影响和导致下游产品缺乏竞争力。而涉农链的总成本领先或差异化改善需要各环节的共同努力。农业高新技术有助于促进涉农链基本战略的实施。

(1)对涉农链总成本领先战略的支持。

从总成本领先战略的角度审视,农业高新技术有助于大幅度降低农业环节的成本,进而提升整个涉农链的成本竞争力。

基于基因工程的生物技术育种,能将远缘物种的有利遗传特性转移到作物中,而常规育种技术通常对此是无能为力的。以Bt转基因抗虫棉为例[25],它的使用能够减少棉铃虫防治次数,减少农药用量,减轻环境污染,降低劳动强度,提高棉花产量,增加植棉效益。

精准农业有助于极大降低农业生产要素投入的盲目性、不精确性及其对生态环境的破坏性,精准农业可以从两个方面拉动农业环节成本性态的改善——通过降低单位作业面积或空间的要素投入而降低成本(如节约水、化肥[26]、药和能源),同时通过高产进一步降低单位作业面积或空间分摊的固定成本,因而它对总成本领先地位的贡献是不言而喻的。农业高新技术并不仅仅旨在降低农业环节的成本,它还革命性地改善整个涉农链的成本性态。

(2)对涉农链差异化战略的支持。

21世纪以来全球农副产品的整体消费模式正由温饱型向质量服务型转变,呈现出高度的个性化、敏感性和不确定性趋势。而传统上,农产品的同质化较强,涉农链的歧异化主要出现在中下游环节。由于缺乏内在的改变,所以差异化的潜力是有限的,也容易被模仿。而且使用物理的、化学的、机械的或传统农业技术来营造差异化,存在着高昂成本、安全风险和资源生态等问题。一些企业黔驴技穷,走上了一条与普通大众实质需求背道而驰的异化道路。例如自吹自擂的保健食品、耗费巨资的饮料广告、奢侈过度的包装、色素和防腐剂的滥用、对家长及儿童的误导等等。而农业高新技术的运用有助于促进涉农链实现内在的、源头的、全方位的、彻底的歧异化改造。

差异化可以体现在产品、市场和形象三大方面。农业高新技术对涉农链差异化战略的支持不仅仅表现在提供了新的物种,或原有农业原材料品质功能的改善或提高,还表现在其提供这种改变时在手段和方式上的创新,这进而导致创新利益在涉农链其他环节的可传递性、可利用性和可转换性方面的新价值。全面地看,农业高新技术不仅在源头通过内核型的差异化极大地拓展了涉农链差异化战略的手段和空间,直接推动产品的差异化;同时还在市场差异化、形象差异化方面,为涉农链提供了可广泛共享的深度客户价值。德国Bayer CropScience AG公司的B.Garthoff博士在《农业中的生物技术:重塑未来》一文中指出[27],“第一代生物技术主要关注作物管理及其产量方面,而今天则以改善农产品质量或以生产更高更新价值的产品为目标,……并且,生物技术也不再仅仅把重心集中于农民的利益,其运用也将给消费者带来明显的价值,诸如营养、纺织品或药物以及新的食品加工技术”。

4)时间竞争的催化与柔性机制的塑造

为了改善牛鞭效应,学者们提出厂商之间应当共同合作采取较为一致的订货战略、尽可能地压缩前置时间(lead times)或提前期、构建敏捷供应链或改善彼此对于供需信息的能见度(visibility)的建议(Allem[28],2000;Mason-Jones[29],1998;Yang,Mason and Chaudhury[30],2001)。这说明以时间为基础的竞争正在演变成一种商业策略,使企业能够提升顾客对交货期的期望(Tersine and Hummingbird[31],1995)。对制造业而言,供应链前置时间的压缩,已经成为一种竞争优势(Rich and Hines,1997)。

基于时间的竞争(Time-based competition)能力当然也是评价涉农链效率特性的重要指标。任何供应链的构建都是基于对用户需求的快速响应。在涉农链中,时间竞争在策略指向上,不仅包括一般意义上的正向加速;而且还包括逆向加速,即削减和抑制农副产品有机体自然生长(呼吸、光合作用、熟化、腐化)的速度,以使其具有更大的经济价值(张晟义,2004)。传统农业技术,典型的涉农链在时间竞争的催化与柔性机制的建立面临诸多障碍[32]:横亘于涉农链两类制造业之间的速度陷区(即农业反应迟缓区)。它在本质上源于农业生产与工业、流通业在周期上的差异。速度陷区是造成调节滞后性的重要根源;刚性点阵,即在农业生产和物流(播种、管理、收获上)中存在着若干时间刚性点,农业生产和物流与自然环境具有绑定特征;弱刹车机制,农业环节缺乏工业生产的高可控性和柔性转换能力,需求因素发生变化时很难迅速相机调整;涉农链中农业子系统与其他子系统的异构性。而农业高新技术的出现则赋予了涉农供应链时间竞争和柔性塑造的新未来。其贡献主要表现在:

(1)革命性地压缩农业这一瓶颈环节的总周期,极大削减基于“速度陷区”的涉农需求信息调节滞后性。Denis R.Towill从供应链的角度对时间竞争做了许多研究[33],他通过对实际供应链进行仿真,揭示了在供应链上进行整体的时间压缩(包括物流提前期和信息流提前期)可以带来显著的效益:提高供应链的响应速度,减少供应链上各环节的库存,降低需求放大效应,缓解供应链上的波动。而农业高新技术的运用能够极大地压缩农业策划、育种、中试、播种、生产、管理、维护、收获和物流等活动的时间。随着农业生物工程的发展和完善,能够以更短的时间培育出能够更快生长的生物。以温室为例[34],像美国的“生物圈二号”,番茄从播种到果实成熟只需56天,而在常规生产中播种到采收需要5个月左右;在日本的植物工厂里,菠菜生长期仅20~25天左右,较常规缩短5~10倍,单位面积产量提高数十倍。

(2)支持逆向加速。例如,美国Cagene公司1993年培育和研制的延熟保鲜转基因番茄,增强了番茄产品时间竞争的柔性和针对性,并降低了贮藏保鲜等物流成本。

(3)拓展了涉农链时间竞争的工具。制造业时间竞争中常用的有系统简化和整合、标准化、偏差控制、自动化等方法,而农业的时间竞争工具很有限。农业高新技术为农业作业的合并或简化剔除带来了契机。例如,借力于转基因工程的免耕农业技术,以及微灌方法带动下的施肥技术创新,水肥灌溉的兴起。

(4)农业信息化以信息流的加速支持物流和运作的加速。美国农业部专项支持德克萨斯A&M大学农业经济系副教授V.Salin等研究了信息技术在涉农(食品)供应链中的运用[35],表明涉农链中现代信息技术的运用主要在零售商环节,但是,许多零售商将其信息优势用来对供应商施加(变革的)压力,或者与它们共同努力来实现从田间到零售(farm-to-retail)的涉农链整体绩效改善。

可控性与柔性关系密切。实践中,各种农业高新技术支持下的运营系统是通过调整控制变量(运用可控性),来增强柔性(适应性)的。总体上,农业高新技术推动了涉农链柔性的整体提升,体现在:极大削减农业生产时间周期,奠定涉农链柔性发挥的基础;摆脱自然环境束缚,削弱刚性点阵,提升农业作业在时空上的自由度;提供有价值、具有成本补偿的刹车机制;扩展农业的柔性塑造工具,强化其柔性转换能力。例如,现代生物技术可以更为迅捷和有效地实现农业原材料的品种、质量和功能上的柔性转换。可以结合涉农链的战略目标或其特定而动态的策略要求,如谋求成本优先或是速度优先;是强调产量还是注重稳定性等来进行农作物品质性状的改良(如增加或减少农产品某些物质的含量,转换或改变农产品的某些功能等)。又如,设施农业目前已由简易塑料大棚、温室发展到具有人工环境控制设施的自动化、机械化程度极高的现代化大型温室和植物工厂。设施农业对涉农链柔性机制的贡献,不仅在时间柔性,如超时令、反季节或无季节生长的作物,还在于其可控性上。此外,随着设施内部环境因素的调控由过去单因子控制向多因子动态控制方向发展,将提供农业系统更充分的柔性组合。

5)农业高新技术与涉农物流的全面改善

广义的农业物流是贯穿整个涉农链的物流,即涉农物流。狭义的农业物流,仅涵盖农业系统,可分为农业供应、农业生产和农业销售物流。由于农业原料的生物本质和供应季节性,用户的安全和营养要求,以及涉农链物流路径的特殊特征模式的影响,因而在对涉农链中所涉及的运输、储存、流通加工、包装、装卸搬运、配送和信息管理等物流功能子系统进行统筹管理时面临诸多困难:控制上的高难度,时间上的紧迫性,协调上的复杂性,物流硬件投资上的巨额性,物流成本上的高昂性。而农业高新技术的融入则提供了一些重大改善。

(1)提供了内外在机制相结合的物流改善途径。

传统上,涉农物流的改善及增值服务在作用途径上呈现出鲜明的外在性。以传统的贮藏保鲜技术为例,它不超过2个范畴:为农产品提供尽可能理想的采后理化环境,使农产品的采后寿命的遗传潜力得到最大限度的实现;运用环境影响和激素生理调节农产品的新陈代谢,使农产品的采后寿命得以适当延长。由于其影响是外在的,因而其效果也很有限。而现代生物技术则可以从根本上改造农产品的遗传基础,从农产品成熟的内在机制入手,使农产品的采后寿命得到数量级的增长,为涉农链提供了一种内外在机制相结合的物流改善途径。

(2)摆脱两难选择的困境。

基于农业产出的季节性与农产品需求的普遍性的矛盾,涉农链核心企业经常面临存货可得性与高昂物流仓储成本的两难选择。生物工程、设施农业和核农业等农业高新技术的运用可以:

①降低物流成本和投资。利用基因工程等技术开发的抗腐耐贮农产品,能大大地延长农业原材料的储存时间,有力地降低储藏和保鲜成本,极大地缓解下游物流压力,增大各环节物流灵活调整的空间。并且,这种运用通过内在地提高农产品的品质稳定性、耐贮性以及产出的均衡性和整齐性,来促进农产品的标准化,使其更易储存、识别、拣选和流通加工,从而有利于下游环节免于投入昂贵的冷链系统及其他物流专用设备。

②农业高新技术可以革命性地调整农产品的产出时间,降低农产品收获上的时间刚性,从而扩展农作物收获的时间段。同时,可推进库存分布在时空上的平衡。例如,基因工程的运用,一方面有助于极大地降低农作物对环境要素的依赖和束缚,从而削弱农业生产中耕种物流、管理物流和收获物流的时间刚性。另一方面通过对种子质料特性的人为控制和配置,如早熟与晚熟品种的培育和搭配,实现同一作业地上和同一投入序列下的分时段产出,从而分散库存的集中性。再如设施农业,它在平衡库存上就更加灵活和富有余地。

(3)提供更为稳定的物流控制选择。

传统涉农链中物流质量的控制与风险防范机制的建立,具有鲜明的外在性和分段控制特征。主要基于协议和互信(包括与第三方物流企业),常常承担着高昂的节点间交易成本和涉农链协调成本。并且,这种成本代价也并没能从根本上削弱基于农产品生物属性的风险。而利用冷链系统,以及其他物理的、化学的手段(如防腐剂)来进行物流控制,在成本、安全、稳定方面的效果显然无法与农业高新技术融入下的物流模式控制匹敌。农业高新技术支持下的物流控制模式,是以许多全新的、可共享和可传递的物流利益为基础,试图通过“上游投入,全程受益”来推动涉农物流系统风险的全程降低。

(4)增强环境适应性,增大地理布局优化空间。

农业高新技术的运用使得农业生产可以极大地、有时甚至完全地摆脱大田生产条件下自然条件和气候的制约与束缚。这种改善使得通过产销地的合理布局,进而优化物流成为可能。例如,2001年一组科学家宣布开发出一种耐盐的转基因西红柿,这有助于将受盐碱破坏的大量土地重新变成高产农田。

(5)战略性地提升农业生产物流水平带动涉农物流改善。

农业生产物流(包括耕种、管理和收获物流三种形式)与农业生产紧密联系为一体,生产过程就是物流过程。利用农业高新技术改造农业生产的过程,也是一个提升农业生产物流的过程。例如,精准农业下[36],系统在生成农业措施电子处方地图后,农业机械将处方数据卡插在拖拉机上自控监视器的相应插口内,使用带有定位、导航和自控装置的农业机械来实现农业物资投放的自控操作。这里,精准农业的实施直接影响和决定了农业生产物流的精确、效率和快捷。精准农业系统事实上全部集成了农业生产物流,并部分集成了农业供应物流和农业销售物流。同时,这一系统的构建也提供了将农业生产物流与涉农链上游农业投入物物流和下游农业原材料采购物流的集成的基础。

6)农业高新技术对高度集成化的涉农供应链的支持

供应链发展寻求高度集成化这一最高境界,但是传统农业无法企及这一梦想。高度集成化需要供应链各节点或功能子系统的运作与管理达到高度的稳定性、可控性、柔性、精确性和信息化。而传统涉农链中存在着稳定与不稳定、精确与模糊相对立的子系统,对接与集成很困难。精准农业的发展及其与其他农业高新技术(如设施农业)的结合[37],使得高度集成化的涉农链成为可能。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。