第四节 电视谈话节目的拓展空间

一、谈话节目的交流特质

作为一种新兴的节目样式,我国电视谈话节目开始形成一些自己的特色,主要有:

1.即兴感与现场感的融合

谈话节目首先是即兴的,它的英文为Talk Show,港台译作“脱口秀”,音义皆近,很形象地反映了谈话节目的第一大特点———即兴性。

谈话节目的即兴,不仅是情绪的表达,而且是情绪的即时表达,其表达方式主要包括口头语言和身体语言,如面部表情和肢体语言。谈话节目的即兴表达的特性,对节目的参与者———主持人、嘉宾和现场观众都提出了严峻的挑战。这也是为什么每一个电视谈话节目不但重视选择主持人,而且在每次节目开始前都要仔细甄选嘉宾和现场观众的原因。

嘉宾和现场观众选好了,主持人的即兴发挥就成了节目的重中之重,只有主持人善于即兴表达,节目才可能进行得流畅,有趣味。反观我国电视谈话节目的主持人,能够满足这一点的还不多,有的甚至还“停留在过去的‘纯文本操作’的层面”,成了“有稿播音”的“语言表演”。

这里不可误解的是,谈话节目并不排斥文本操作,但这主要是指“半文本操作”,即在既定的思路基础上即兴发挥。这种在既定思路上的即兴发挥,有助于主持人更好地引导话题的深入和进展,而不至于是一场漫无边际的闲聊。

洪堡德在《论人类语言结构的差异》中说,语言是精神的不由自主地流射,这是语言的本质。谈话节目的即兴,恰恰暗合了这个本质,正所谓“明于心而现于口”,谈话节目中往往呈现出前言引动后语,一个思想火花引燃另一个思想火花,一个形象激活另一个形象的场面,这样语言在自身的组织运动中成为灵动活泼的现实,对观众来说,具有极大的魅力。

此外,谈话节目不仅有口头语言的即兴表达,而且还有身体语言的即兴表达。谈话参与者的一颦一笑,一举手一投足等等,这些丰富而细微的面部表情和肢体语言是对口头语言的最好补充,它丰富了谈话节目中人际交流的气息,同时也增强了谈话节目的现场感。

2.个性化与多元化的融合

个性的展示和碰撞是谈话节目的一个特点。谈话节目中的信息是由个人发布的,观点不论偏颇与否,是“我”的声音而不是长期以来的“我们”的声音。这种个人话语作为一种个体的文化观,与社会的价值观的联系相对松散,而比较多地在价值取向、审美趣味、社会行为上体现着自我的意志和特征,是个人化的表现。

此外,谈话节目的即兴交流也为个性展示于不经意间提供了良好端口。例如《实话实说》有一期节目是《鸟与我们》,谈话进行到最后,一位老人脱口而出:“听来听去,我有点儿纳闷,好像是养鸟的不如不养鸟的爱鸟。”一句不经意的话,便把老人率真爽直的个性跃然“屏”上。

谈话节目在展现个性的同时,也突显了它的多元特征。作为个性展示的舞台,谈话节目邀请各色人等直接进入演播室,围绕相关问题独立发表见解,它直接反映着这个流变的社会及其话语,它的多样见解几乎透视出全社会。这种多元性是符合电视的本性的。“电视所产生的意识形态意义与观念并不是浑然一体的或是铁板一块,相反,一系列互为交织的有时甚至是矛盾对立的意义贯穿了节目制作的过程,从而为大多数人提供了某种东西,提供了一种意识形态观念的常规领域,以迎合广大潜在观众的兴趣、利益与需要。这意味着电视这种媒体通常并不是走极端的,它在表达多种多样的意见和观点时十分强调对它们加以平衡或调适以保持温和的立场。”(20)谈话节目往往进行到最后并无定论,各种观点之间的相互碰撞并不会肯定地改变其中一方的观点。这样,电视谈话节目容纳了多种意见,体现出多元性的特点。

谈话节目的多元性还体现在其传播符号的多样性,它除了以声音符号为主要传播符号外,还辅以其他传播符号。譬如电视谈话节目中常常利用录像或影片、图片资料等图像符号,作为“话题”安排在谈话节目的开头或是在节目中插入,以对谈话进行补充。图像符号的运用在新闻信息谈话节目中更为常见,这种谈话节目的一开头往往是对近来重大新闻事件的总体回顾,往往有记者从新闻发生地作报道,这样,图像符号的比重就更大了。例如《时空连线》有一期关于“神州”三号回收的节目,不但请来了中国载人航天工程总设计师王永志院士、“神州”三号的总设计师戚发轫院士、载人航天工程航天员系统总指挥兼总设计师宿双宁,就我国载人航天工程技术展开对话,还派了记者从现场发回相应报道,飞船、草原以及满天的星斗等现场实况都呈现在观众面前。随着节目制作手段的日新月异,电视谈话节目的形象资料画面会越来越丰富多彩,以弥补略显枯燥的侃谈画面。

谈话节目的多元性,还在于它不仅是谈话这个样式,而且在谈话的同时还融合了其他电视节目样式,如娱乐节目、纪实节目、新闻节目等等。例如湖南台的《大当家》,大胆把综艺成分融入谈话现场,以娱带谈,以娱“活”谈,将娱乐成分作为谈话的引子、花絮点缀其间,从而创造了轻松愉快的谈话氛围,符合电视观众的收视心理和收视习惯。新版的《实话实说》也走娱乐路线,以前《实话实说》的笑点大多靠崔永元发挥,这主要是由于当初的定位不同。现在,则特别看重娱乐效果。

最后,谈话节目的多元性,还在于它是各种传播技术的综合体。电视、电话、互联网等各种传播技术被应用于谈话节目。

3.人际传播和大众传播的融合

尽管我们在谈到传播的分类时常常把它分为四个不同层次,人际传播、群体传播、组织传播和大众传播,但是“每个层次都既包含其他层次的某些因素,同时又拥有自己的东西”(21)。

大众传播和人际传播有一部分是重叠的。这种重叠在电视谈话节目中更加明显,不仅如此,电视谈话节目中人际传播所占的比例更大,它几乎是以人际传播为主进行的大众传播。

所谓人际传播,探讨的是人与人之间、通常是面对面的、不公开的场合中的交际。电视谈话节目把这种面对面的不公开场合的交际移入大众传播,使之相互交融。

从传播主体来看,主持人的个性张扬弱化了往日冷漠的大众传播。电视谈话节目的主持人作为媒介与受众之间的“感情、信息交流的桥梁与纽带”,一改往日的正襟危坐、不苟言笑、神情肃然,变成神情自然、亲切随和、落落大方,在视觉和听觉上都给受众耳目一新的感受。主持人通过对人际传播中语言符号与非语言符号的恰当处理,使大众传播摆脱了媒介机器的冷漠与单调,赋予了大众传播一定程度上人际传播的亲和性与感染性,在空间轴线上缩短了荧屏与受众的心理距离。主持人以直接的形式将电视节目风格化、个性化和具体化,在媒介与受众之间营造了一种虚拟的人际交流情境,最大限度地拆除了电视与受众之间的藩篱,使受众在接受电视提供的信息的同时,感觉自己面对的不再是冰冷的媒体,而是活生生的、可亲可信的与自己相同的人。总之,主持人个性的张扬和个人魅力的展现,不仅给受众一种平等感、亲切感,更重要的是通过个性传播产生引导和感染作用,把大众传播的社会化功能融入亲切自然的人际传播样式之中,从而使大众传播充满活力。

从传播内容来看,谈话节目以真实的个体生存状态、个人情感及态度,取代对观念意识作直白的传达和图解。在“还生活以真实状态”的节目理念下,以促进人与人之间的沟通,满足受众了解社会、学习他人人生经验等需求为目的,从尊重和表达人的个性及社会多元性出发,营造正常的谈话氛围,还镜头前的交谈双方以真实的心态、真实的思想、真实的情感。尊重人的个性和社会生活的多样性,以人为本,通过谈话的形式最大限度地逼近人物心灵,在交流中走进人的心灵、展示人的个性,同时折射出整个社会的状态,在充满人情味的人际传播中实现大众传播。

从接受主体来看,电视谈话节目中,观众在传播活动中的地位,已从被动转向主动。主动观众有五个特征:其一是选择性,即主动的观众在媒介的选择使用中被认为具有选择性;其二是实用性,即主动的观众总是利用媒介满足特定的需要和目标;其三是目的性,即带有目的地去使用媒介信息;其四是参与性,即观众主动地参与、思考和使用媒介;最后,主动的观众被认为不受干扰或是不易仅仅被媒介说服。电视谈话节目中观众的主动性最明显地表现在参与性这点上。受众直接参与到谈话节目中来,而且是谈话节目中不可或缺的一部分。崔永元曾说:我们《实话实说》没有观众,现场的每一位朋友都是参与者、谈话者。此话道出了谈话节目中观众的主动性。谈话节目中观众的主动参与,构成了谈话节目人际传播中的一个重要组成部分,大众传播以人际传播的方式体现出来。

4.平民化与精英化的融合

电视谈话节目是在电视“平民化”的过程中诞生的。20世纪80年代末90年代初,电视开始从“贵族”向“平民”身份过渡,抛弃了以往那种视点单调、没有交流的权威说教,更加贴近生活、贴近百姓,于是,一批以反映普通受众群体为内容的栏目如《东方时空》、《焦点访谈》相继出现了。它不仅在取材上贴近普通大众,而且在形式上也深深地大众化。

首先是参与者的平民化。先说主持人———看过《实话实说》的人,都对主持人崔永元留有极深刻的印象,他没有衣冠楚楚的外表,没有一本正经的说教,他就像一个正在和朋友随意交谈的普通人。这种平民化主持形象的确立,使得他主持风格亲切、轻松和自然。崔永元曾经说过:我希望大家看到的主持人就是这样,不是个完人,身上有很多毛病,也有很多可爱之处。他一看到我,就想到他的一个兄弟,想到插队的一个战友,想到当兵时同班的一个战士,想起邻居大妈的一个儿子。其次,平民化还体现在嘉宾和现场观众的参与。组成谈话现场的嘉宾和观众来自社会各个阶层,不仅有各界名人,也有农民、下岗工人、小学教师、学生和打工仔等等,这充分体现了当今谈话节目的一大特色———平民化。电视谈话节目是即兴的,参与者用的大多都是鲜活朴实的口头语言。再者,由于参与者基本上是普通人,他们的身份也决定了谈话节目的语言趋向于直白、朴实。

平民化是电视谈话节目吸引广大观众的一个手段。美国的《奥普拉节目》,走的就是平民化的路子———主持人出身平民,她的平民式的坦诚使她能谈论任何其他人无法谈及的话题,她本性中透露的脆弱同样使她显得真实,正是这份真实打动了数以万计的人心。几乎99%的美国家庭、遍及64个国家的人收看她的电视谈话节目。她的观众不受信仰、性别、文化程度和年龄限制,每天观众人数约有1400万。她被称为美国人“最便捷、最诚实的精神病医生”。

平民化并不会使电视谈话节目平白无味。相反,由于它一般从普通百姓的生活视角来观察生活,并以白话式的叙事展开,遵循事件发生、发展的自然形态,以原生态材料稍加组合构成节目,真实、有趣,从而使节目获得了长久的生命力。

但是,一味强调的平民化也不能满足观众的要求。社会分工的存在,经济文化发展的不平衡,从而使人群也呈现多层次状态。于是,在平民化电视谈话节目风行的今天,另一类电视谈话节目———精英型的谈话节目诞生了,例如《对话》。它的内容主要是对新经济的思考和追问,有一定的思想性和深度。一群受过良好教育、专业素质较高、“关注经济改革动态并具有决策能力的社会精英人士”为其定位观众。

二、谈话节目的时空跨越

电视谈话节目的诞生,实现了电视传播的五大跨越,它不仅是我国电视发展史上的一个里程碑,而且也对个人和社会产生了巨大的影响。

1.跨越之一:从画面为主到声音为主,给人感性也给人理性

电视的出现为当代人看见和想看见的事物提供了大量逼真、快捷、直观的图像,这一方面与当代观众渴望参与、追求新奇与刺激、追求轰动的心理欲望相合拍;另一方面,画面以其直观的现场感、巨大的冲击力猛烈冲击人的感官,这种感官刺激容易消解文化与理想。近年来的电视娱乐节目更是助长了这一倾向,纵观近几年的综艺娱乐节目,观众的好奇心、追寻感官刺激的心理成为娱乐节目制作的核心,刺激性、对抗性、博彩性的比重不断增大,而知识性、鉴赏性内容比重下降。一些游戏节目只顾取悦观众,甚至以主持人、嘉宾出丑为乐。真情模式的节目也日趋无聊庸俗。甚至曾经出现主持人对男嘉宾说“你们反正只是假情侣,不抱白不抱,多抱一会儿吧”的情况。还有一些娱乐节目甚至赤裸裸地从空中掉下钱币以增强博彩性。

本来娱乐节目是电视传媒内容的重要组成部分,也是电视文化娱乐功能的集中体现。相当数量的娱乐节目的出品也可谓是摸准了观众的需求脉搏。但如果把握不好娱乐节目的数量和质量,电视就很容易被指责为浅薄与庸俗的代名词,如何处理好娱乐性与思想性的位置就成了摆在节目制作者面前的一道难题。而电视谈话节目,寓娱乐与思想为一体,给人轻松快乐的同时也给人思想启迪。

首先,大众传播本身就是一种游戏,是“普通人在业余时间以主体性的方式进行自由体验的一种娱乐”,是“以非真实的关系、主观选择的方式、为满足个人的心理需求而采取的行为方式”。“游戏也是一种交流的方式,游戏式的语言交流,即闲聊,并非无意义的举动,而是一种精神需要和心理疗法。”(22)

于是,电视谈话节目这种语言交流也就成了一种游戏,虽然它与综艺性的娱乐节目有很大形式的差异,但其终极功能却是相近的:无论是那些不登大雅之堂的鄙俗笑话,还是那些聪明的、机智的谈话,都能给人们带来快乐感觉和精神享受。归根到底,这就是游戏。

电视谈话节目在游戏中给对于生活紧张而单调又总是要面对太多严肃问题的普通大众以抚慰和放松作用的同时,也以媒介的方式参与了社会文化讨论,体现了理性的光辉:

其一,它对语言符号的着力运用深化了节目的思想内涵。在所有的符号语言中,人们日常的口头语言是最基本的、最主要的。著名语言学家萨皮尔曾说:“如果设想一个人不使用语言而能基本上适应现实生活,或认为语言不过是解决传播或反映具体问题的辅助手段,那么这种设想纯粹是一种幻想。”(23)但长期以来,我国电视界在对电视语言的运用中一直由画面主导,对画面的过分崇拜导致电视屏幕上充斥着光怪陆离的视觉表象,虽然非语言符号的最大优势在于形象展示,能生动地再现客观世界的真实境况,但它缺乏传播深度,远远不能透视人的心灵深处,体现思想的丰富内涵。而电视谈话节目对语言符号的充分利用,把思想清晰地呈现在世人面前。语言对思想的作用,索绪尔有一段精辟的话,他说,思想在没被词汇语言表达之前,只是一团没有定型的、模糊不清的浑然之物,只有当语言将思想组织为语言符号序列时,才能为他人所感知、理解。

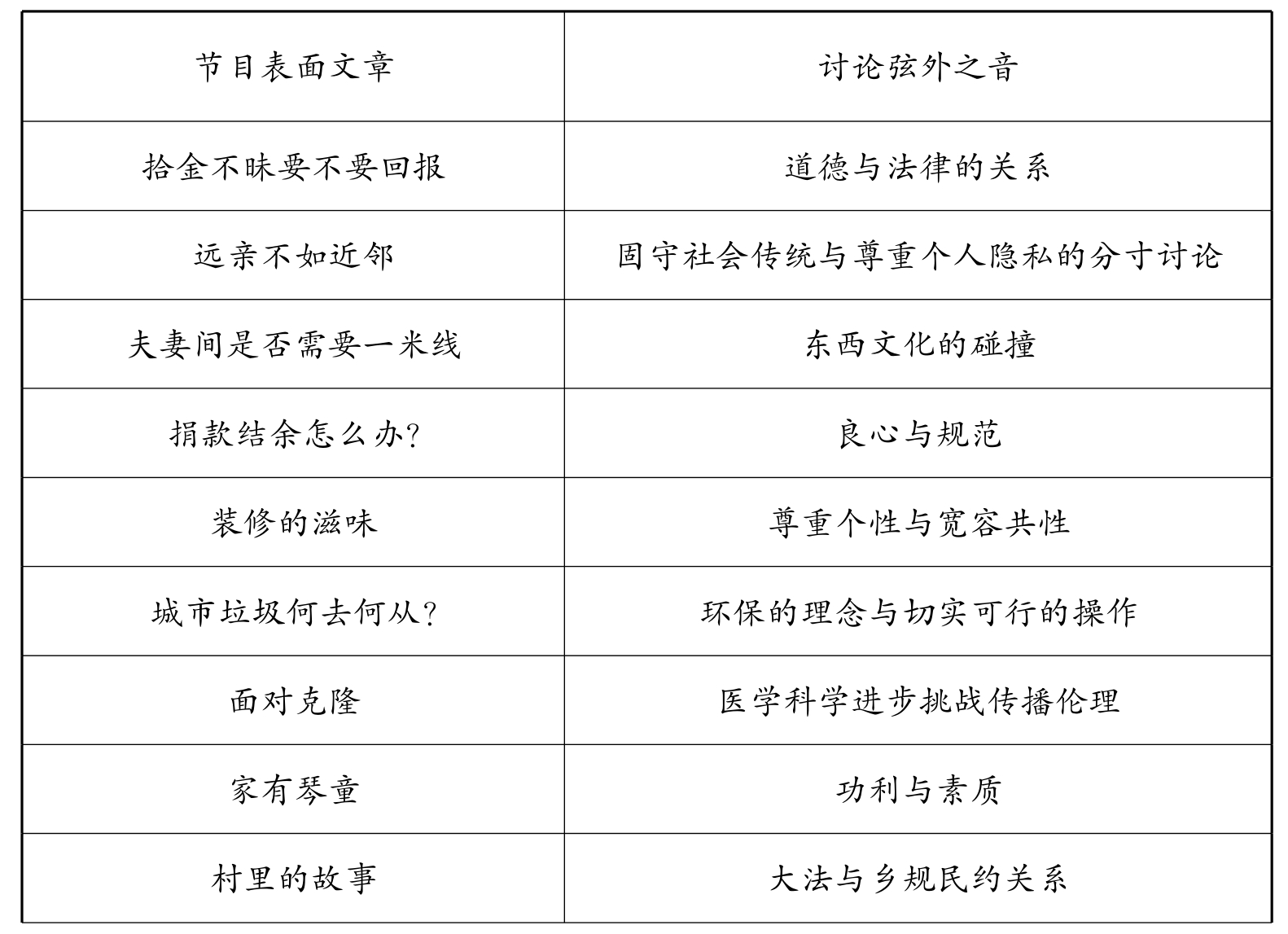

其二,谈话节目的选题往往以小见大,平凡中蕴含了深刻的文化理念。崔永元在《不过如此》一书中开列了一张表格(24),对此是一个最好的注脚(见表10-2)。

表10-2

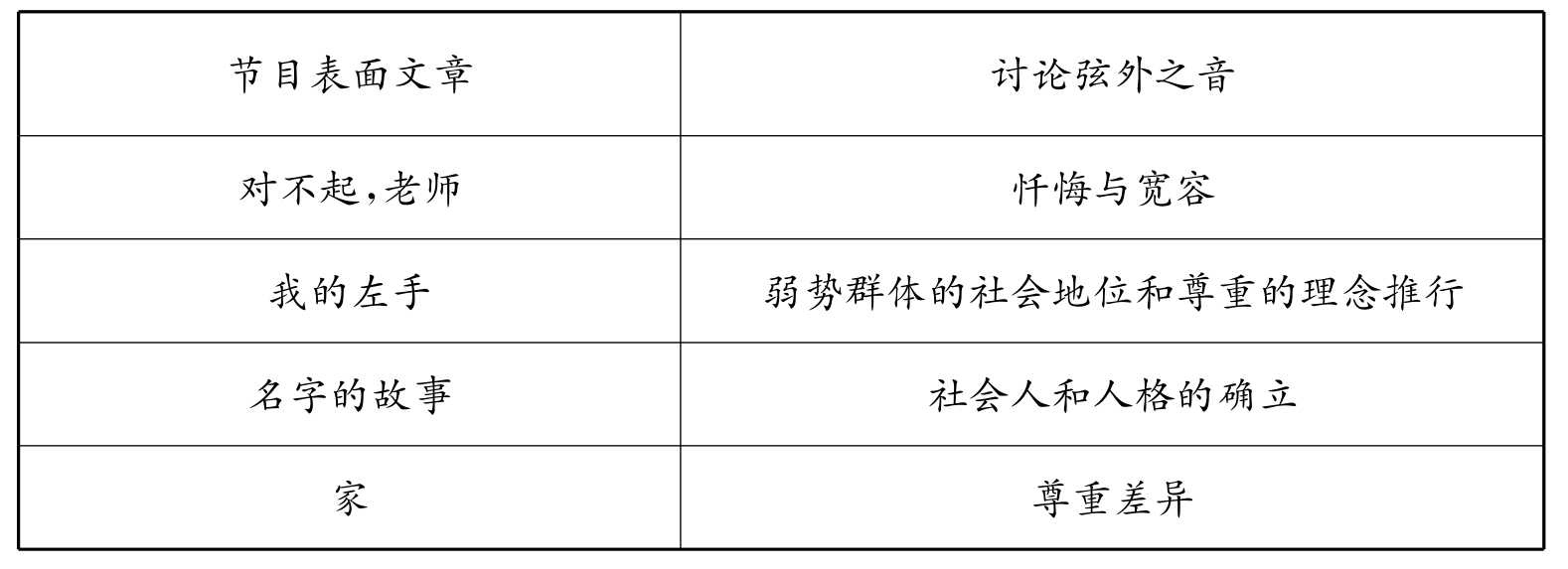

(续 表)

其三,知识分子的参与,提高了谈话节目的思想内涵。前面谈到,电视谈话节目体现了当前主流文化、精英文化与大众文化的三种融合。精英文化在谈话节目中的最大体现,就是知识分子的积极参与。知识分子以其专业知识为谈话节目的话题提供了有深度的见解,提升了谈话节目的文化思想内涵。

由此可见,电视谈话节目在证明“好的谈话本身是一种娱乐”的同时,对于营造良好的文化空间,追求高品质和健康的生活,也是极有益处的。正是在这个意义上,电视谈话节目在一定程度上化解了电视节目的娱乐性和思想性之间的天然矛盾,实现了娱乐与思想共存。

2.跨越之二:从单向传播到互动传播,提高了电视传播的效力

前面谈到,电视谈话节目的一个重要特点是人际传播与大众传播的共融,人际传播的介入一改电视媒介以往的单向传播方式,把嘉宾和观众请进演播室,主持人、嘉宾、观众畅所欲言、各抒己见,整个谈话现场和谈话过程成为一个开放的系统,成为一个各种信息多向流动,不同思想相互撞击的“场”。在这个“场”内,观众不再被动地接受信息,而是以强烈的参与意识、积极主动的反馈使传播通畅进行。

同时,电视谈话节目邀请各界人士从各自不同的角度去分析、认识问题,评述更加全面,从而大大提高了电视传播的效力。实践证明,有关方面的专家、权威,或有关问题的当事人、知情者,是对某一事件或问题最有发言权的人士,而电视谈话节目经常邀请他们参与讨论,比较容易对人们的态度、观点产生影响。另外,参加谈话节目的观众与多数观众的社会地位、身份相近似,他们的话可以代表广大观众的利益、愿望,容易产生说服效果。有时候电视谈话节目的参与者意见不一致,即对问题有不同看法的“双面传播”,既讲事物正面,也讲负面;既讲赞成意见,也介绍反对意见,所以它没有强加于人的感觉,对有一定文化程度和阅历较广的观众说服力更大。

3.跨越之三:从独白话语到公共话语,大大拓展了公共领域

最早提出公共领域概念的,是从20世纪50年代起就致力于复活共和主义理想的汉娜·阿伦特。这位西方思想史中最杰出的女性思想家,将人的活动分为“劳动”、“工作”和“行动”三种,前两种属于私人领域,后一种属于公共领域。所谓的行动正是古希腊城邦国家的公民所从事的政治活动,它是人与人之间唯一不需要物质或物品为中介而相互交往的活动。

后来,公共领域经过哈贝马斯创造性的再论证,从原来一个比较单薄的概念成为一个被知识界公认的厚实的“理想类型”。在18世纪资产阶级社会中出现的俱乐部、咖啡馆、沙龙、杂志、报纸,是一个公众讨论公共问题、自由交往的公共领域。在这个空间里,个体、共同体可以正式或非正式地控制国家:正式控制通过政府选举,非正式控制通过公共舆论的压力。媒介的出现,大大扩展了公共领域。媒介因提供独立论坛成了公共领域的主要机构(25)。

电视谈话节目更是媒介这一功能的领头羊。王元化先生曾盛赞上海东方电视台的谈话节目《东方直播室》“营造了民间的公共空间”。实际上,20世纪以来我国新闻传播媒介发展的过程,可以视作在构建公共领域的过程中不断寻找和调整自己位置的过程。改革开放前,我国新闻传媒进行信息传播的特点是单向的、自上而下的,表现为“千报一面(声)”、“舆论一律”。改革开放后,国内新闻媒体在市场和观念的双重鼓励下,结合自身特点对反映民意和社会多元声音做出了许多尝试。报纸的小言论、读者来信、专题讨论,广播的热线传呼各具特色、多姿多彩,尤其是电视谈话节目,更是相当成功的公共领域的例子。可以视作是对以往逐渐消失的社会空间的一个拯救,它默默地拓展着社会的文化空间和生活空间。

然而,这种成功也仅限于象征意义。因为在任何一种传统媒体,版面有限,时间有限,“把关人”的控制作用十分明显。对于一个成熟、健康的社会正常发展所需要的讨论、交流空间的构建,传统媒体常常表现得力不从心。在市场经济手段运作及媒体竞争加剧的今天,即使一些新闻传媒的报道和言论不时有“越位”现象发生,但很快就会被加以“校正”,保证在“主旋律”的宣传中没有“杂音”。

4.跨越之四:从注重事件报道到注重人情探讨,为个人和社会提供了良好的解毒剂

美国学者斯克特在《脱口秀———广播电视谈话节目的威力与影响》一书中说,“越来越多的人愿意在广播和电视中谈论几乎所有事情,包括他们自己的痛苦和心灵创伤,供所有人欣赏。事实上,人们对于所有的生活难题,从悲剧和丑闻到人际关系故障,都表现出前所未有的兴趣。其中的原因之一,也许是我们不但喜欢看到一个人战胜困境或是一个小人物成为胜利者,而且也想要看到人们的恼怒和痛苦———因为那能使我们在面对自己困难和缺憾时感到好受一点。因此,在某种意义上,这些谈话节目是在一个无序、绝望、愤怒的时代里为社会和个体提供的一种解毒剂。”(26)

正处于转型期的我国社会虽然不完全是斯克特所说的“无序、绝望、愤怒的时代”,但是市场经济在我国的全面推行,在给人们提供了广泛的获取成功的机会和自由的同时,也给人们施加了无穷的生活压力,人际关系在人与人的竞争中也日渐淡漠,深深的不安、无力量、孤独和忧虑的感觉随之产生。电视谈话节目在这个时候应运而生,一改往日无穷无尽的事件报道,另辟了一个人情交流的场所,人们在这儿打开心扉,倾诉情感,与他人对话、沟通,这对个人和社会来说,无疑是个良好的解毒剂。

5.跨越之五:从平面宣传到立体刻画,张扬了人文精神

人文精神是一种以人为本的精神,是一种普遍的人类自我关怀,表现为对人的尊严、价值、命运的维护、追求和关切。它既活跃于精英文化之中,也存在于大众文化之中;它既为知识分子所特有,也为社会大众所共有。

如今的电视谈话节目,让人强烈地感受到了体现在创意、编导、制作中的一种“以人为主体、以人为对象的思想”,“一种对人的关注”的人文精神。它不同于以往电视节目样板式的宣传,而是不但关注生存状态中的人和事件流程中的人,而且还关注历史与现状事件中的人和他们的心理状态。这种从平面到立体的转变,说白了,就是以往电视传媒所关注的是你在干什么?发生了什么事?今天的电视谈话节目所关注的是,对于你正在做的和曾经做过的事情,请告诉我们你为什么要这样干?你内心深处的动因是什么?在事物进展的整个过程中,你遇到的事件和困难是什么?怎样克服的?在发生的大小国事和家事中你的感受如何?你对将来的自己和环境有什么打算?对于你即将要接触或已经接触的事或人、生活的理想和形式有怎样的看法或建议?等等。事实上,电视谈话节目不仅在于让人看到人,还在于让人看清人,充分体现了百姓的思想、情感、意愿、性格和情操,充分体现了对人的尊严、价值的关怀和维护。

三、谈话节目的改进策略

我国电视谈话节目产生历史不长,其不足之处是不可避免的,也是显而易见的,因此,必须针对性地加以改进。

1.针对真实性的缺乏,加强平等交流

当前我国电视谈话节目最大的一个弊病在于真实性的缺乏,主要表现在参与者不敢讲真话。谈话节目中很多嘉宾和观众不敢讲真话已是事实。《实话实说》主持人崔永元说,在他的节目发表抱怨意见之后,有些嘉宾遭受惩罚。例如,其中某研究机构组长,后来受到批评,要检讨“错误思想”。一名社会科学学者上了节目之后,因为“爱出风头”而被单位领导批评,没有得到晋升。还有一名电台播音员在节目中坦率谈论中国新闻行业的问题之后,被指控拿出场费而受到调查。在这样的情况下,嘉宾自然在说话时就有顾虑了,从而影响了谈话的真实性。就连主持人也并没有真正放松,没有进入一种真实说话的状态。中国传媒大学的高鑫教授曾对电视谈话节目有一番评论:目前电视谈话节目的气氛太拘谨,不够放松,影响了语言的表达以及思维上一些闪光点的出现。主持人总的说来比较拘谨,包括崔永元等一批优秀主持人。尽管他们在台上谈笑风生,但从精神境界上讲并没放松。

不吐真言,除了受我国目前的社会环境影响外,交流暗示的存在也是一个原因。根据交流缺失暗示理论,“在一种媒介中如果效果的渠道或编码越少,使用者在交流中就越少注意到其他社会参与者的存在。”如果社会影响力越小,那么信息就很少受人的影响。在电视谈话节目中,“效果的渠道或编码”非常丰富,不仅有语言符号,而且还有非语言符号(如参与者的身份)。主持人、嘉宾以及现场观众,尽管宣称是平等的,但是潜在的身份暗示却客观阻碍了谈话参与者的有效沟通:主持人、请来做嘉宾的专家学者具有较高的身份,而另外一些人则具有较低的身份,如普通的现场观众。按照人际沟通理论,通常“具有较高身份这一方会威胁具有较低身份那一方,这就会导致具有较低身份那一方的防卫行为。尽管他们防卫的程度不尽相同,但有一点是共同的,就是那些存在防卫心理的人们一般是不愿意感情投入的……他们可能具有较少的诚实,当然也就很少有意自我暴露。……具有防卫心理的人花费如此多的精力来自我防范,以致他们没有什么剩余的时间或精力来理解他人,由此沟通渠道被阻塞,信息被曲解”(27)。可见,谈话现场的身份暗示导致了部分人的防卫心理,虚假信息也就在所难免地存在于谈话过程中,谈话节目也就难以达到真实沟通的境界了。

要想使电视谈话节目走出虚假境地,必须强调电视谈话节目的纪实本质。纪实性是电视谈话节目与其他许多电视节目的最根本区别。

这里所说的纪实包括两个方面:其一,话题的选择要尽可能广泛。尽管我们不能像美国的电视谈话节目那样片面追求新奇、刺激,纯粹以商业化机制运作,但同样应该看到,这种运作机制和竞争机制也为把节目做得更好看、更富生命力积累了经验和技巧。其二,是指谈话人尽可能地说真话,倒不一定是不见真理不罢休的深刻挖掘,也不一定是连一个哈欠都不放过的细枝末节的忠实记录,而是另外一种主张及其延伸,即:尊重人的权利,让人开口说话,说真话,并把这话语尽可能地记录下来,传播出去。如果从主持人到嘉宾到现场观众都是戴着面具遮掩假话连篇,那么节目的可观性就可想而知了。主持人要依靠真诚和主持技巧使每一位到场的嘉宾和观众愿意说话和愿意听人说话,并且能够实话实说或者积极而真诚地有所反应。

美国社会学家詹尼弗·霍尔特这样解释道:“一群陌生的现场观众会幻想他们和节目的明星主持人之间,有着面对面的亲密关系。这种有距离的亲密关系,使观众把电视人物,特别是像脱口秀主持人这样的电视人物,视同她们自己的家人或朋友一般。轻松的、步骤清楚的沟通式脱口秀主持人,通过很多方法鼓励这种关系。如聊天一样的对话,主持人眼睛直视摄影机,和电视机前的观众直接对话,使每个观众都进入了角色。这种做法他们觉得和她之间有一对一的关系。每个星期有5000人写信给奥普拉,还有观众说出以下这段话:‘奥普拉就是我,我们都是黑人,年纪相同,我们待人方式也一样,她可能就是我。’”(28)真诚,为主持人赢得了观众的信任,有利于谈话节目的顺利进行,容易使谈话节目走向真实。真实,是谈话节目追求的最高境界。

2.针对互动性的缺乏,注重提升观众地位

目前许多电视谈话节目看似很重视主持人、嘉宾和现场观众的互动。但实际上,很多谈话节目中的观众往往只是用来“填补空白”。他们围坐在主持人、嘉宾身旁,聆听、鼓掌,偶尔接过话筒提几个问题或匆匆发表几句简短的评论,他们看起来更像看客或者拉拉队,与台上嘉宾形不成真正意义上的互动。湖南电视台的欧阳国忠在总结《新青年》的问题时也谈到了这一点:“以前,我们做节目把绝大部分精力都放在邀请主讲嘉宾上,而在观众身上下的工夫远远不够。演播厅里往往是一眼望去尽是年纪轻轻、意气风发的大学生。场上场下互动交流时,现场观众大多谈不出自己独到的见解,而且提出的几乎全是请教式的问题。演播厅里竟成了大学课堂。”(29)如有一期《实话实说》,北大校长和剑桥大学校长在台上从各自角度谈了中西教育的一些差别。待崔永元和两位嘉宾谈完了,就开始了场下和场上的“互动”,结果所谓的互动不过是一场学子与剑桥校长的“追星”式的你问我答,真成了“大学课堂”。很显然,嘉宾和观众的不对称阻碍了谈话的深入开展,彼此之间形不成真正的互动。

其实,如果我们的节目制作者比现在更多地重视现场观众,充分调动他们的积极性来推动谈话的开展与深入,而不是用他们来充场面、当配角,那么谈话节目也许能够进行得更好、更生动一些。

《对话》在这方面就堪称典范。面对在世界范围或某一领域有相当成就的嘉宾,为避免嘉宾和观众的不对称,节目不仅让观众带着问题去现场,还在观众席上安排或许与嘉宾同样重量级的人物。如有一期节目,台上请了TCL的总经理杨伟强和一位海外归来的MBA博士,台下在座的既有企业老总,也有MBA教育专家,台上台下你来我往,彼此谈得很是深入,不亦乐乎。此时的现场观众早已远远不是用来充场面、出掌声的了,而是能够与嘉宾形成真正的互动,推动谈话的进展。

当然,我国现场观众在谈话节目所表现出来的弱参与性也与他们长期所受的传统文化的熏陶有关。中国传统文化对说话是颇有微词的。孔子说“敏于行,讷于言”,老子则是“知者不言,言者不知”,到清代有俗语“病从口入,患从口出”……类似格言,举不胜举。人们长期受这种文化熏陶,自然更多地选择“沉默是金”。

与中国人的谨言慎行、温文尔雅形成鲜明对照的是,美国观众在谈话现场表现出的参与性要强得多,他们往往狂放不羁、热情如火。在美国的谈话节目现场,常常能看到观众与嘉宾激烈争辩的场面,也不乏对着嚷、对着骂乃至于大打出手的情景。有一段时间,热拉尔多·里韦拉主持的《里韦拉讨论》,因其强烈的对抗性而名声大噪。比如,在一个节目中,观众和嘉宾因争论种族问题而大吵大嚷。

所以,针对我国观众的特殊情况,谈话节目尤其要注重提升观众地位并且充分调动他们的积极性,使之能够畅所欲言,能够与嘉宾形成真正的互动。这样不仅能够增添谈话的趣味性,而且也能够弥补主持人的一些盲点。因为,谈话节目的话题毕竟是十分广泛的,主持人不可能事事都通,存在一些“盲点”是必然的。这样,有分量的现场观众就可以和嘉宾一样,时不时地“点拨”主持人,造就主持人在现场看似“内行”的谈吐。

3.针对刺激点的缺乏,创造“出新点”

如今的谈话节目,自从崔永元在节目里让大家笑起来以后,谈话类节目的现场似乎已经不能再缺少笑声。嘉宾们在一起说说笑笑,观众也充当欢乐气氛的配角,随着工作人员的手势鼓掌、叫好。嘉宾们更像是绕着圈的朋友,坐在一起挑些无关痛痒、惹人发笑的事件讲讲,主持人在其中也是嘉宾的呵护者。记得有一期节目,有位观众对一位导演提出了些温和的意见,主持人马上接话“你会打垒球吧,看你挺善于用棒子敲人的”,观众们哈哈一笑,现场已经不再是可以探讨某些问题的气氛了。

一味的笑不是真正的谈话,也给人一种沉闷、单一的感觉,对观众来说缺乏提神剂,缺乏“刺激点”。那么怎样寻找“刺激点”以激活节目呢?

以娱带谈、以娱“活”谈是一条路子。如湖南生活频道的《大当家》,节目不只是一味强调观点的冲撞、理性的思辨,而是找到一条符合自身节目形式与定位的新方式:大胆地把综艺成分引入谈话现场,将娱乐成分作为谈话的引子、花絮点缀其间,从而创造出轻松愉快的谈话氛围。

此外,加强节目的冲突性、戏剧性也不乏为一个策略。2001年发生的谭盾中途退席事件是个绝好的例子。当时,北京电视台《国际双行线》节目组在谭盾(《卧虎藏龙》主题曲作者)不知情的情况下,请来了与之素有音乐理念分歧的著名音乐家卞祖善与之对话。台上二人寒暄未过,卞先生就连珠炮般地开始了对谭盾音乐的批评,哪知谭盾丢下一句“这问题我没有回答过,今天我也不会回答”就走了。而这时远远不到节目结束的时候。主持人匆匆跟了出去,灯光黯淡下来,卞先生孤零零地坐在台上。5分钟后演播室的灯又亮了起来,明亮的灯光下主持人笑得痛苦,但很真诚。他说这节目还要继续进行。结束的时候,主持人说:“相信这节目让我们学到了很多东西,包括做人。”

不能不说,《国际双行线》对这次“事故”的处理是科学的,它原生态地记录了富有戏剧性冲突的整个谈话过程,而戏剧性、冲突性正是西方许多电视谈话节目所刻意追求甚至刻意制造的。最典型的莫如美国,为了增强节目的收视率,为了求得最大商业利润,美国电视谈话节目从来不回避冲突,甚至刻意加强和利用各种潜在的冲突。在这些谈话中,不仅观点的对立被摆在桌面上,唇枪舌剑、针锋相对,而且情感的对立、利益的纠葛,甚至文化、种族的差异都被当成戏剧性因素,得到尽情发挥。古人云“文似看山不喜平”,作文如此,谈话亦如此。波澜起伏、高潮迭起的谈话才是谈话节目所应该追求的效果。

4.针对“理性对待”的缺乏,加强CI策划

在电视谈话节目“风风火火闹九州”的今天,很少有人能够理性地对待它,主要表现在———

第一,生搬硬套。看看如今的电视屏幕,似乎每一个节目都在“谈话”,原本没有谈话成分的,也给节目硬性加入“谈话”这味调料;原本就带谈话的,更是加重了谈话在节目中的分量,好像“谈话”是无往不胜的,只要有了它,节目就能添彩,就能起死回生。看看《时空连线》,有一期关于如何处理旅游与自然资源保护这样一对矛盾的节目。节目不可谓无新闻性,因为它的播出正逢国人的长假期间;节目不可谓无创意,因为它把张家界、九寨沟、北京三地通过北京主持人与景点记者的对话连接起来。可是这样的对话给人的信息量远不如一则一般的新闻报道,因为主持人一个问题一个问题地“审”问着景点记者,像挤牙膏似的,费了半天的工夫才终于把一个景点的情况问清楚。如果采用传统手法,让主持人露一次镜,然后把镜头切换到景点,由景点记者一次性地把情况报道完,那么信息既来得快也来得直接。但是《时空连线》偏偏要以主持人与景点记者之间的对话来完成对新闻的报道,让人感觉生硬、冗长,有画蛇添足之感。

可见,谈话这个节目形式虽然有它自身的优点,但并非是一个万金油,放在哪里都能发挥大作用。如果不根据节目特点有选择地使用“谈话”这个新形式,其结果可能会适得其反。

第二,跟风的多,缺少原创意识。也许是在计划体制下禁锢得太久的缘故,我国内地的传播媒介在传播竞争方面,缺少原创意识,习惯于模仿式的“跟风”和“扎堆”。谈话节目也是这样,不少节目不但在内容形式上雷同,甚至节目播出时间也挤在所谓的晚间黄金时段。对于告别了短缺经济格局的市场竞争而言,简单的模仿和形式的相似无疑会造成彼此间极强的可替代性,从而使个体的生存价值大打折扣。

生搬硬套,栏目之间相互克隆,很大程度上要归咎于节目制作者没有对自己的栏目进行CI(Corporate Identity)策划,即企业形象识别。企业形象识别,包括理念识别(MI=Mind Identity)、行为识别(BI=Behavior Identity)和视觉识别(VI=VisualIdentity)。理念识别是CI战略中具有活力和动力的灵魂,企业只有塑造出独具特色的经营理念才能使企业在激烈的市场竞争中打开局面,突围而出。视觉识别则将企业理念、企业价值观等抽象寓意转换为具体符号,以标志、标准字、标准色为核心完整地系统地展开视觉传达。行为识别则指企业通过一系列的企业行为,形成特定的企业风格与措施,从而使企业特征鲜明。

对电视谈话节目来说,理念识别主要是指节目制作人对节目的内容和风格等方面的目标定位,它体现在节目的选题、节目的受众结构和节目的文化底蕴等各个方面。目前我国有部分电视谈话栏目已有自己的理念识别。例如,北京电视台的《谁在说》,节目从成功者平和地袒露真我与奋斗史这一角度,体现出鲜明的节目理念:成功、财富、名流、都市化、文化味。与之形成鲜明对照的是,同属于北京电视台的《荧屏连着我和你》栏目,一直唱着普通人的歌谣。主持人田歌说过,她喜欢发现普通人的伟大与伟大人物的普通之处。看得出,田歌追求的是一种平民意识,一种大众趣味,这也就不难理解节目中处处透着的平民化理念了。

在电视谈话节目的视觉识别中,除了为节目设计的固定图标外,能够对谈话节目的视觉识别起重要作用的就是主持人。主持人的外在和内在都将成为谈话节目形象识别的重要标志。如《半边天》周末版的主持人张越,其胖胖的形象在当今电视节目主持人年轻貌美居多的情况下可谓是石破天惊;又如崔永元,一笑起来嘴角就歪向一边,眼睛也眯成一条缝。他们独特的外貌都给观众留下了深刻的印象。当然,这并不是说主持人非要长得“丑”一点才能引人注目。实际上,除了主持人的相貌、体形外,主持人的谈吐举止及其所透露出的语言功力、知识底蕴、人格品质等才是谈话节目主持人视觉识别的根本,谈话节目要通过主持人的个性来确立、调整和加强谈话节目的视觉识别。

这就涉及一个当前困扰谈话节目风格的问题:是根据节目定位来设计主持人风格还是根据主持人来设计节目风格?目前学术界有两种意见:一是主张根据节目定位来挑选和设计主持人,另一种则主张根据主持人来设计节目内容风格。前一种说法固然有一定道理,但是,依据主持人的具体情况,灵活地处理节目风格,而不是让活人去削足适履的做法更为科学,同时也可以一举两得:既让主持人有广阔的空间展现才干,又使节目风格个性化,容易形成节目独特的形象识别。

单单依靠主持人自身的个性魅力还不足以构成强有力的形象识别。谈话节目还应该大力扶持主持人,包装主持人。对主持人的包装宣传,实际上已构成了谈话节目行为识别的一个部分。

观照我国电视谈话节目的发展,不仅要针对当前谈话节目自身所存在的弊端提出其改进方针,而且也要结合当前我国电视所面临的新的外部环境,思考我国电视谈话节目的未来。

我国电视当前所面临的新环境,主要是互联网的出现所造成的新的传媒竞争形势。互联网,以其信息传播的快捷性、多样性和传播方式的强互动性赢得了受众的广泛欢迎,对报纸、电视等传统媒体造成了巨大的冲击。而且,对于电视谈话节目,这种冲击更大,因为,互联网的互动性、构建公共领域的能力比电视谈话节目要强得多。充分体现互联网这一优势的是互联网的电子论坛。电子论坛包括电子公告板(BBS)和新闻组(Usenet、Newsgroup)。Usenet是个人向新闻服务器所投递电子函件的集合,也可以视为世界范围的电子公告板,在国外使用颇多,但在国内,受各种条件(尤其是语言)的制约,目前使用的范围和产生的影响还很小。在电子公告板中,用户可以随意注册进入其中的公共论坛区,在论坛的不同主题下贴帖子(posting),通过它提供信息、发表观点,和他人展开讨论。将电视谈话节目的互动性、所构建的公共领域与电子公告板作个比较,不难发现,互联网的互动性更强,构建公共领域时更便捷、更自由、更开放。

应该看到,互联网的出现对电视谈话节目来说并不仅仅意味着挑战,它也意味着一种机遇。我们已经看到,多媒体早已成了电视谈话节目的好帮手,在很大程度上加强了电视谈话节目的互动性。比如,在谈话节目的前期策划阶段互联网被用来收集话题,征集现场观众;在谈话节目现场,观众通过互联网发来电子信函表达自己的看法;谈话节目结束之后,BBS论坛上继续着话题的讨论,有的还对谈话节目提出根本性的建设意见。可以说,互联网延伸了电视谈话节目,它的出现对电视谈话节目有着积极作用。

另外,互联网比之电视谈话节目,也存在显而易见的缺陷。例如,进入公共领域的用户的匿名性削弱了互联网信息的真实性和说服力。而电视谈话节目中的嘉宾往往标明身份,这种现身说法加强了信息的说服力度。再比如,互联网在当代中国的普及度不如电视,有条件上网的人群基本集中在城市,广大农村群众对互联网还是相当陌生。因此,互联网所传播的思想文化观念远不如电视谈话节目那样广泛。总而言之,电视谈话节目可以针对互联网的劣势找出自己的优势所在并加强这种优势从而与之竞争。

本章小结

“电视谈话节目已经成为影响我们思想和行为方式的一种新权威”,从《东方直播室》的开端到《实话实说》的推动,我国电视谈话节目飞速发展、迅速普及。

电视谈话节目按结构形态可分为议论型和叙事型谈话,前者还可分为讨论型和辩论型谈话节目。如按谈话内容分类,可分为新闻性、娱乐性、普通话题、专题性和拟社会事件谈话节目。

成功的谈话节目离不开三大要素:话题、谈话人和谈话方式。话题的选择必经符合栏目的定位,必须有卖点。话题的选择范围有以人物为主的话题,包括明星、名流人物、新闻人物、普通百姓人物话题;也有以事件为主的话题。谈话人要素包括主持人与嘉宾,主持人是现场谈话的谈话者、组织者、调度者和控制者。嘉宾应选择有特点、有表达能力的人士,或与话题相关的专家。

我国电视谈话节目开始形成自己的特色:即兴感与现场感的融合;个性化与多文化的融合;人际传播和大众传播的融合;平民化与精英化的融合。

谈话节目的拓展:从画面为主到声音为主;从单向传播到互动传播;从独白话语到公共话语;从注重事件报道到注重人情探讨;从平面宣传到立体刻画。

思考题

1.试述电视谈话节目的类别。

2.举例分析叙事型谈话节目的基本特征。

3.举例分析议论型谈话节目的基本特征。

4.试述谈话节目的话题选择。

5.电视谈话节目主持人的基本要求。

6.谈话节目嘉宾的选择标准。

【注释】

(1)〔美〕吉妮·格拉汉姆·斯克特:《脱口秀———广播电视谈话节目的威力与影响》,新华出版社1999年版,第1页。

(2)时间、乔艳琳:《实话实说的实话》,上海文化出版社1999年版,第9页。

(3)李钢:《社会转型代价论》,山西教育出版社1999年版,第1 4—15页。

(4)刘康:《对话的喧声———巴赫金的文化转型理论》,中国人民大学出版社1995年版,第157页。

(5)时间、乔艳琳:《实话实说的实话》,上海文化出版社1999年版,第10页。

(6)李钢:《社会转型代价论》,山西教育出版社1999年版,第25—26页。

(7)〔美〕吉妮·格拉汉姆·斯克特:《脱口秀———广播电视谈话节目的威力与影响》,新华出版社1999年版,第11页。

(8)〔美〕罗伯特·C·艾伦:《重组话语频道》,麦永雄、柏敬泽等译,中国社会科学出版社2000年版,第18页。

(9)〔英〕尼古拉斯·阿伯克龙比:《电视与社会》,张永喜、鲍贵、陈光明译,南京大学出版社2001年版,第207页。

(10)http://www.prcedu.com/exam/text/file01/083604.htm.

(11)http://www.shuku.net/novels/prose/luxinger/luxinger31.html.

(12)时间、乔艳琳:《实话实说的实话》,上海文化出版社1999年版,第9页。

(13)黄晶晶、王军:《媒体的力量:谁是今天最有影响的“对话人”》,《新周刊》2001年5月16日,第38—39页。

(14)马庆平:《外国广播电视史》,北京广播学院出版社1997年版,第124页。

(15)黄展人主编:《文学理论》,暨南大学出版社1990年版,第192页。

(16)钟大年、于文化:《凤凰考》,北京师范大学出版社2004年版,第88页。

(17)钟大年、朱冰:《凤凰秀》,中国友谊出版公司2006年版,第102页。

(18)钟大年、朱冰:《凤凰秀》,中国友谊出版公司2006年版,第41页。

(19)李向东:《〈大家〉的节目内容要素及收视状况解析》,《中国电视》2007年第1期,第1页。

(20)〔美〕罗伯特·C·艾伦:《重组话语频道》,麦永雄、柏敬泽等译,中国社会科学出版社2000年版,第188页。

(21)〔美〕斯蒂文·小约翰:《传播理论》,陈德民、叶晓辉译,中国社会科学出版社1999年版,第27页。

(22)朱光烈:《火凤凰》,现代出版社1999年版,第99页。

(23)〔美〕威尔伯·施拉姆、威廉·波特:《传播学概论》,陈亮、周立方、李启译,新华出版社1984年版,第89页。

(24)李焕征:《也谈〈实话实说〉的平民化———兼与刘庆传〈电视谈话节目是平民化节目吗?〉一文商榷》,《电视研究》2002年第4期。

(25)Peter Dahlgren and Colin Sparks,Communication and Citizenship:Journalism and the Public Sphere in the New Media Age,London:Selectmove Ltd.1991,29.

(26)〔美〕吉妮·格拉汉姆·斯克特:《脱口秀———广播电视谈话节目的威力与影响》,苗棣译,新华出版社1999年版,第4页。

(27)〔美〕泰勒等著:《人际传播新论》,南京大学出版社1992年版,第158页。

(28)〔美〕珍妮特·洛尔:《奥普拉·温弗瑞如是说》,海南出版社2000年版,第37—38页。

(29)欧阳国忠:《如何营造谈话类节目的“谈话场”》,电视研究2002年第4期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。