三、经济格局

(一)明清绍兴市镇一瞥

绍兴市镇的基础奠定于宋代,根据考证,到南宋中期,该地区见载于史的市镇有53处。(42)宋代以前商品经济的进一步发展,特别是南宋定绍兴府为陪都,并把王室陵寝建在绍兴,不仅提高了其地位,使之成为与金陵齐名的全国两大城市,厢房建置5厢96坊,(43)拥有居民万户,而且直到清末,其府城内的坊巷名称及其空间布局,均以此为基础。而由商品经济发展所引起的区域性商品交换,更为市镇的兴起提供了有利的经济支撑,不少绍兴市镇都可以追溯到这个时代。北宋时,会稽县有东关、曹娥、纂风、平水、三界5镇,山阴县有钱清镇,上虞县有五夫镇,萧山县有西兴、渔浦2镇。(44)而据嘉泰《会稽志》载:南宋时,会稽县有车城、三界、平水3镇,山阴县有钱清镇、梅市,上虞县有五夫、纂风2镇,嵊县有剡镇、蛟井2镇,诸暨县有大安、枫桥2镇、牌头、草塔2市,萧山有西兴、渔浦2镇、临浦市。

进入明代以后,随商品经济不断向纵深发展,绍兴市镇如雨后春笋般大量涌现。据嘉靖《萧山县志》、万历《会稽县志》、万历《新昌县志》等记载,嘉靖末万历初,会稽、新昌、萧山3县已分别有6处、9处、8处市镇。另据万历《绍兴府志》记载,至万历十四年(1586),绍兴全府共有6镇53市,其中会稽县有8市1镇:平水、马山、樊江、道墟、伧塘、白米堰、曹娥、三界和三界镇,山阴县有9市1镇:清道桥、酒务桥、江桥、漓渚、柯桥、夏履桥、安昌、玉山陡门、钱清和钱清镇,上虞县有4市1镇:县市、梁湖、五夫、小越和纂风镇,嵊县有6市1镇:县市、华堂、上冈、长乐、三界、崇仁和蛟井镇,诸暨县有2市:枫桥、黄阔街,新昌有6市:王泽、胡卜、长潭、棠墅、坑西、蔡岙,萧山县有3市2镇:县市、临浦、长山和西兴镇、渔浦镇,余姚县有15市:江桥、临山、浒山、姚家店、李家闸、新坝、梁同、马渚、周巷、天华、店桥、埋马、匡堰、黄清堰,石人山。清代初期,市镇增幅不大。据康熙《绍兴府志》、乾隆《绍兴府志》等记载,康熙年间,全府市镇数量基本上与万历年间相近,直到乾隆年间才有明显增加,其中镇由6处增至13处,增加7处;市由53处增至72处,增加19处。那么,明清绍兴市镇的总体发展水平究竟如何呢?

其一,明清时期,绍兴市镇如雨后春笋般大量涌现,分别达6镇53市和13镇72市,但就内部结构而言,镇与市的比例并不平衡,明万历时,全府59个市镇中,仅有6个镇,占总数的10.17%,市与镇之比为8.8∶1;清乾隆时,全府85个市镇中,只有13个镇,占总数的15.3%,市与镇之比为5.5∶1。在市镇体系中,镇作为空间规模较广大、市场体系较完整、辐射能力较强劲,而且相对独立的农村经济中心,其数量多寡无疑是衡量某一地区市镇发展水平高低的主要标志之一。镇的数量相对较少,从某一侧面说明明清时期绍兴市镇仍未达到很高的发展水平。但是,这些市大部分是经常市,属于较稳定的市场形式,其中多数完全有可能发展成为镇。而将绍兴与浙江其他地区市镇发展的水平进行比较,可以发现杭州、嘉兴、湖州的发展水平将明显高于绍兴,到明代中后期,上述三地仅镇分别就有31个、30个和16个,是同期绍兴6个镇的5.2倍、5倍和2.7倍。温州、衢州、处州的发展水平则不及绍兴,其中温州、衢州分别有市镇27个、13个,还不足绍兴的1/2和1/4。台州、宁波、金华的发展水平与绍兴相差不大。因此,如简单地从数量看,明清绍兴市镇的总体发展水平居于浙江省中游,不及杭嘉湖而高于温衢地区。

其二,明清绍兴府下辖会稽、山阴、上虞、嵊县、诸暨、新昌、萧山、余姚八个县,但就市镇分布格局而言,并非雷同,互相间明显不平衡,从万历十四年(1586)各县市镇数量、在全府市镇总数中所占比重、在全府市总数中所占比重、在全府镇总数中所占比重等四个指标看,会稽县分别为9个、15.25%、15.09%、16.67%;山阴县分别为10个、16.95%、16.98%、16.67%;上虞县分别为5个、8.47%、7.55%、16.67%;嵊县分别为7个、14%、13.64%、16.67%;诸暨县分别为2个、3.39%、4.55%、0;新昌县分别为6个、10.17%、11.32%、0;萧山县分别为5个、8.47%、5.66%、33.34%;余姚县分别为15个、25.42%、28.3%、0。其中会稽、山阴、余姚3县市镇数量相对较多,共有34个,占全府市镇总数的57.63%、市总数的60.38%、镇总数的33.33%。其余5县相对较少。(45)之所以如此,主要取决于两大区位条件:一是经济区位,二是交通区位。一般地说,经济发达,交通便捷,该县的市镇不仅数量多,且将成为当地的主要市场和经济中心。否则,恰恰相反。如会稽、山阴、上虞、诸暨、萧山、余姚经济比较发达,而新昌、嵊县则相对比较落后。与此相关,会稽县的东部、东南部与嵊县相邻,只有2个市镇;与上虞接壤的东部却分布了6个市镇。嵊县的东部与上虞、余姚接壤,只有2个市镇;西部、西南部与诸暨接壤,则分布了3个市镇。新昌的东部与宁波接壤,分布了3个市镇,占该县全部市镇的50%。又如在横贯萧山、山阴、会稽、上虞等县的浙东运河沿岸,分布着西兴、渔浦、钱清、江桥等诸多市镇。

其三,明清绍兴市镇不多,分别是59处和85处,但其经济实力雄厚,已遥遥领先于周围其他地区。如平水镇,唐代已是有名的茶叶集散地,诗人元稹称它“草市”。南宋时,平水茶自成一格,当时称作“团茶”,其中名曰“龙团”、“凤团”者为贡品,至清代演变成“珠茶”。当地有茶栈数十家,专营收购、加工,并转运上海等码头出口。会稽、山阴、上虞、嵊县、诸暨等县乃至杭州的茶叶均云集平水,为浙东茶叶集散地,“平水地属会邑,其所收之茶该括八县,且远及于杭州之四乡,而以平水名者,总汇之区,出口之地也”。(46)晚清“平水珠茶”产销甚旺,最高出口量达20万担,占浙江茶叶出口量的半数。例如钱清、西兴、曹娥3镇产盐量巨大,是典型的盐业市镇,据万历《绍兴府志》载,3镇盐场仅纳入官府所征课的年产盐量,就分别高达1.1万余引、1.4万余引和5000余引(每引大约50斤)。又如清末民初,绍兴县城拥有米行34片,米店170家,多集中于偏门、西郭门、五云门,形成五云米市,除秋收适当收购乡货外,主要收购江西南昌、上饶、弋阳,安徽芜湖,江苏无锡以及本省金华、兰溪、嘉兴等地谷物,销往萧山、绍兴、上虞等地。再如诸暨娄家荡牛市,设在浦阳江畔,占地面积二三百亩,每年夏历二月十五日、十月十五日牛市交易时,日上市量少者五六百头,多至千头以上。

市镇首先是一处经济中心,此外还通过对商品尤其是农产品加工、交换等方式,起着将四周汪洋大海般的广大农村联系起来的作用。市镇的存在和发展,将促进该区域城乡间经济网络的构建。也就是说,市镇虽以某些必须集约化生产的商品加工行业著称,但生产这些商品的基地大多仍在农村。像黄酒生产即是如此,酒店在市镇,酒坊却在农村。据酿酒业中老人回忆,绍兴黄酒年产量最高时为光绪年间,达24万缸。(47)又据1932年《中国实业志》、1933年《浙江烟酒印花税局报告》等载,其时,浙江黄酒年产量为1.03亿斤,其中绍兴黄酒年产量为4300多万斤,不仅使绍兴每年可从酿酒业中获得近157.9万元的收入,而且占了全省黄酒年产量的42%。(48)绍兴黄酒大量外销,出现“越酒行天下”(49)的局面。府城当然是重要的销售市场,酒店林立,而酒坊却多在附近农村,周围潞家庄、单港、曲屯、褚家村、后墅、西湖头、澄江等地酿户把黄酒运至府城,一部分就地销售,一部分转销各地,两者比例大致在40∶60。(50)而城北的东浦、柯桥、阮社一带,是另一处酿酒中心。这一区域接近鉴湖,取水方便,加上糯米就地可取,不必远程运输,自然条件相当优越,因此,早在宋代就已初具规模。东浦、柯桥、阮社的酿酒业国内知名,酒店、酒坊遍地开花,而且市镇的辐射力强劲,以致周围袁川、赏枋、鲁墟、高桥、塔溇、王城寺、杨家汇头、叶港、后龙、厚社、林头、朱储、马鞍、阮社、湖塘、潘枋湖、柯山、桑渎、梅墅、后梅、亭后、州山、西泽、张溇、江头、项里、蜀山、中梅等地农村,甚至穷乡僻壤也有了星罗棋布的酒坊,所谓“东浦十里吹酒香”,(51)正说明了酒坊在这一区域的普遍程度。

(二)棉业经营的市场化

曾有学者对绍兴市镇的类型作过研究归类,按其区位特点、经济形态、地位作用,大致可以分做4类:第一类是农业市镇,主要分布在农业经济比较发达的区域,多以所在区域的农副资源为基础,发展成相应的专业市镇,如柯桥、临浦的米市,平水的茶叶集散等;第二类是手工业市镇,多以所在区域的手工业发展为基础,表现出专业化的特点,如钱清、西兴、曹娥的制盐,枫桥、三界的造纸,东浦、柯桥的酿酒等;第三类是交通或商品转运市镇,多分布在水陆交通线上,如西兴、渔浦、钱清、曹娥等;第四类是乡村墟市,多分布在村头路边,规模较小,发展并不稳定,其地点常随实际需要而不断变更。(52)但无论是哪种类型的市镇,即使是很不成气候的乡村墟市,都有一个共性的特点,即基本上是作为商品交换场所而形成、存在的,“星散在无数乡间小道上的关节点,其作用主要是打通各目的地之间的物质交流”。(53)市镇与生俱来的商品交换与流通功能,决定了其经营方式必然带有强烈的商品色彩和市场色彩。

棉业是安昌极其重要的支柱产业,清时,其年产值达数十万,其经营同样以市场为导向,表现出市场化的发展趋势。以下透过植棉、纺纱、织布三大层面,对此作进一步分析。

其一,宋时,绍兴已有零星的棉花种植,但直到明代以后,安昌才与会稽县东塘之曹娥、东关、道墟、啸吟、孙端、沥海、姚江,山阴县北塘之三江、马鞍、陶里、党山一起,成为绍兴主要的棉花种植区。有以下原因:一方面,大自然对安昌并不特别慷慨,赐予的土地资源是会稽以北白洋山外绵延“数十百里”的涨沙。此类土地适宜植棉,而难种稻。农户不得不另谋出路,按照土质的特点,引进棉花种子,广为种植,不料却寻到了经济的增长点,取得了意想不到的巨大成功。另一方面,植棉的收益高于种稻应该是无可非议的,王韬在对两者比较后,认为“辛勤倍于禾稼,而利亦赢”。(54)研究自然不会从安昌的实情出发,结论却有十分普遍的意义,意思很清楚,植棉比种稻辛苦,但收益明显高于种稻。因此,安昌从植棉开始,就背离了自然经济自给自足的传统主题,农户与市场的关系十分密切。

且不说农户的棉花种子必须向市场购买,关键的是农户植棉并非为了自己的消费,而是把棉花当做商品抛向市场,以获取一定的经济收入。穿越历史的隧道,返回过去的时空,眼前是这样的一番情景,每当秋分前后棉花上市之际,农户挑担划船,携自种的棉花,纷纷来市出售,花行则早早筹集了资金,大量收购农户所出售的籽棉,轧后,转销各地。棉花交易非常红火。当然,数据更能说明问题,正如前述,安昌所产棉花的75%是商品棉,直接进入市场,外销杭县、上海、兰溪、嵊县、鄞县等地,仅有其中的25%供当地城乡衣被之用或纺纱,而且,即使是这25%,也不排除交易的可能,无非是供应当地市场而已。出售、收购、转销几旺,使安昌很快成为一处声名远播的交易中心,除本地农户外,也吸引着周围植棉地的棉花源源不断运至安昌,进行交易,每年仅籽棉收购约达21万包。棉花交易需要纳税,规定每包花衣缴纳统捐8角8分,附税1角7分6厘;每百斤籽棉则缴纳统捐2角5分,附税5分,以此推断,棉花交易所纳税额一定极大。成交量、成交额巨大,表明农户已把植棉当做一项重要产业。农户通过种植棉花,或者作为自产商品直接出售,或者经深加工后再出售,以此获取相应的经济收益。棉花交易成为当地农户的主要经济来源。

既然棉花成了大宗商品,安昌农户的经济收入必须依赖于棉花。为了获得相对多的收益,农户勤于稼穑,更大程度地增加劳动投入,广为植棉,遇到人手短缺时,就采用雇工的办法,工资标准农忙时三四角,农闲时一角五六分,且需提供食宿,在当时,这一雇工的待遇还算优厚。由于将更多的劳动投入植棉,大大扩展了安昌的植棉地,达1.9万亩,属绍兴之首位。同时,为追求单位面积棉花的产量,当地极重视植棉地保护、棉种改良、病虫害防治等,从而大幅度提高了棉花产量,每年约在万担上下,居绍兴之首位。

其二,与江南其他地区相类似,安昌纺纱、织布的分离程度也十分有限,虽然棉纱交易几乎天天都在进行,每日交易者达200人左右,交易量在50公斤以上,并形成了相对稳定的交易场所,但从总体上看,农户织布需要的棉纱毕竟以自纺自织为主,很少假手市场,因此,棉纱流通的规模、范围均不及棉花、棉布,仅成为当地妙龄女孩、中老妇女所从事的职业之一。从业者不多,交易量不高,如作为独立的经营环节,的确很难形成大的规模。不过,棉纱已是安昌农户所生产的一项重要商品,其中既有植棉者把自己种植的棉花自行纺成棉纱,也有非植棉者从市场上购回棉花加工成棉纱,而且殊途同归,其中有不少棉纱被作为商品,抛向市场,流通于棉制业发达地区,供织布者购买、使用,经营有比较浓厚的市场色彩。

其三,纺纱往往与织布联系在一起,这是一种较常见的棉业经营方式,也就是说,农户不仅纺纱,而且织布。棉布是棉业经营的最后加工成品,理所当然应该进入流通领域,它同样是安昌棉业生产、销售过程中的重要商品之一,其中大布、小布的75%直接销往杭县、上海、兰溪、嵊县、鄞县甚至福建、江西、安徽等地,剩下的25%除留作自用外,通过交易,供应当地市场,据悉,大布1匹7丈,可换米5—6斗;浆布大部分出售给花行,用作包装袋布,少部分通过交易,销往外地,用作丧殓布。

安昌棉布交易多赖棉布专营店,一些经济实力雄厚的花行也同时兼营,销售十分旺盛,旺季棉布日上市量约在千匹以上,全年交易达数万匹,甚至在棉布市场已控制发展的1953年,1—11月尚收购2.5万匹左右。(55)

总之,就棉业经营的全过程看,其棉花种植、收购、轧弹、纺纱、染织等主要环节业已卷入商品经济的漩涡之中,与市场发生着千丝万缕的联系,已经或者随时都有可能成为商品,进入流通领域,而其中尤以棉花、棉纱、棉布的市场特征最为明显,是最为重要的商品。为了规范管理,避免市场风险,迟至清同治、光绪年间,花、布连同米业在安昌城隍殿并址设同业公会,每年农历“处暑节”(8月22—24日),聚会、祀神、演戏、议价、较秤(包括斗、尺)。安昌首先是棉花交易中心,每当秋季棉花上市之际,农户售棉,而花行则纷纷忙于收购农户出售的棉花,买卖交易,热闹非凡。同时,安昌也是棉布交易中心,一年四季都有棉布源源不断外销各地。棉花、棉布交易两旺,商品量、贸易额巨大,清末,棉花、棉布捐年万有奇,货捐七千余,(56)税款超过全部货税。棉业不仅已是当地的支柱产业,而且安昌也由此成为江南重要的棉花、棉布生产和销售基地之一。

(三)安昌商业业态分析

商业是市镇最重要、最基本的产业之一。在安昌,除棉业外,商业尤其是粮食交易自然被推到了领先的地位,“而此数十万木棉,又必于市易粟与一切居处日用之资”,(57)而米甚至与棉花、棉布相提并论,成为安昌的三大经济杠杆,“花、布、米三业兴旺……因三物均白,故称‘银安昌’,成为越北名镇”。(58)

1.米市兴盛

米市兴盛,并非偶然。就小环境而言,农户植棉并对棉花进行深加工如纺纱、织布,已非常专业化,使得从业者所需的粮食必须依赖市场。一方面,安昌植棉地1.9万亩,同时期耕地统计数字缺如,但从20世纪末2.4万亩的耕地估计,棉花种植面积约占所有耕地面积的七八成,经济作物与粮食作物的比例明显倒挂,致使安昌粮食供应短缺,需从其他地区大量调入,由此促进了米市的兴盛。另一方面,农户纺纱、织布,已完全背离了“男耕女织”的传统主题,即不再以“耕”提供全家口粮,也不再以“织”提供全家衣着,纺纱、织布就是将生产的产品以商品形式抛向市场,换取货币,再用货币购置口粮等生活必需品和进行再生产的原材料。就大环境而言,至明代后期,绍兴已成为一个缺粮地区。绍兴何以缺粮?最重要的原因当然是前已述及的人地矛盾。此外,因酿酒业快速发展,从宋代起,绍兴糯米种植的面积和产量就非常大,在一个时期,糯米种植面积甚至占水稻种植面积的60%,(59)到了明代,这一现象继续存在,糯米种植的面积仍高达40%,产量也超过粳米,“……盖自酿之利一昂,而秫者几十之四,粳者仅十之六,酿日行而炊日阻”,(60)从而造成粮食的短缺,根据研究,当时人均占有粮1485斤,但其中“真正可用作口粮的只800多斤。另外,明代人口瞒报严重,人均占有粮远不足此数”。(61)有时缺粮竟达半年之久,“虽甚丰登,亦只供半年之食,是以每藉外贩,方可卒岁”。(62)清乾隆时,人均占有口粮为311斤米,折合稻谷大约518斤,除去赋税、种子、饲料等,人均净口粮不到500斤谷,不足明代的四成。(63)为了解决粮食短缺的难题,绍兴常年从外地进口粮食,据载,1911年,会稽县粮食进口数目为:黄豆0.9万石,占自产总量的1/3;早籼米70万石、糯米2.8万石,两者共计72.8万石,占自产总量的84.1%,其中早籼米进口量是自产的6.9倍,糯米进口量是自产的13.3倍。(64)也由此形成了大量的粮食集散地,“……米粮入口后,由临浦等处转运分布于柯桥、城区及附郭各地,在平常年份,柯桥占50万石,城区及附郭50万石,临浦诸入口处留存约60万石,余则散至安昌、华舍、漓渚、皋埠、东关各镇区。而邻县之新昌、嵊县、上虞诸县每年复由柯桥等处购办四五十万,经由曹娥,嵩坝两处出口”。(65)说明安昌的确是一处重要的米市,但所处的地位不及临浦、柯桥、城区,而相当于华舍、漓渚、皋埠、东关等地。

因内外诸多因素的影响,米业是安昌的主要经济部门,来自四方的米粮运至安昌,由米行进行加工,再由米行转销至附近村镇的农户。现将安昌米市的组织结构和运行情况叙述如下。

(1)米源。安昌米市的粮食来源大致分成三部分:一是钱塘江上游以及江西之籼米,多由临浦转销,主要供应当地从事棉业的农户,晚清时,安昌粮食年交易量在10万石左右,其中60%即6万石左右就是供给专门从事棉业的农户的;二是浙西以及苏皖两地之粳米、糯米,主要供应酿酒业、食品业;三是本地所产之粮食,多系单季粳米,亩产约150公斤,产量不大,往往就地销售。

(2)米行。米行是安昌米市的中间环节,所有粮食的交易、集散均经过米行。清乾隆十六年(1751),西市已有5家米行。1921年增至10多家,又有米店20多家。1924年,米行有16家,以恒春、万丰、德盛为最大。1934年略有减少,剩下13家,资金2.46万元,其中资金在两千元以上4家,计1.19万元。根据营业范围,米行分成两类:一是大米行,本大、销售广,零售、批发兼营;二是小米店,本小、渠道窄,只营零售。米行的公共组织是米业同业公会,其主要职能是调节米价。

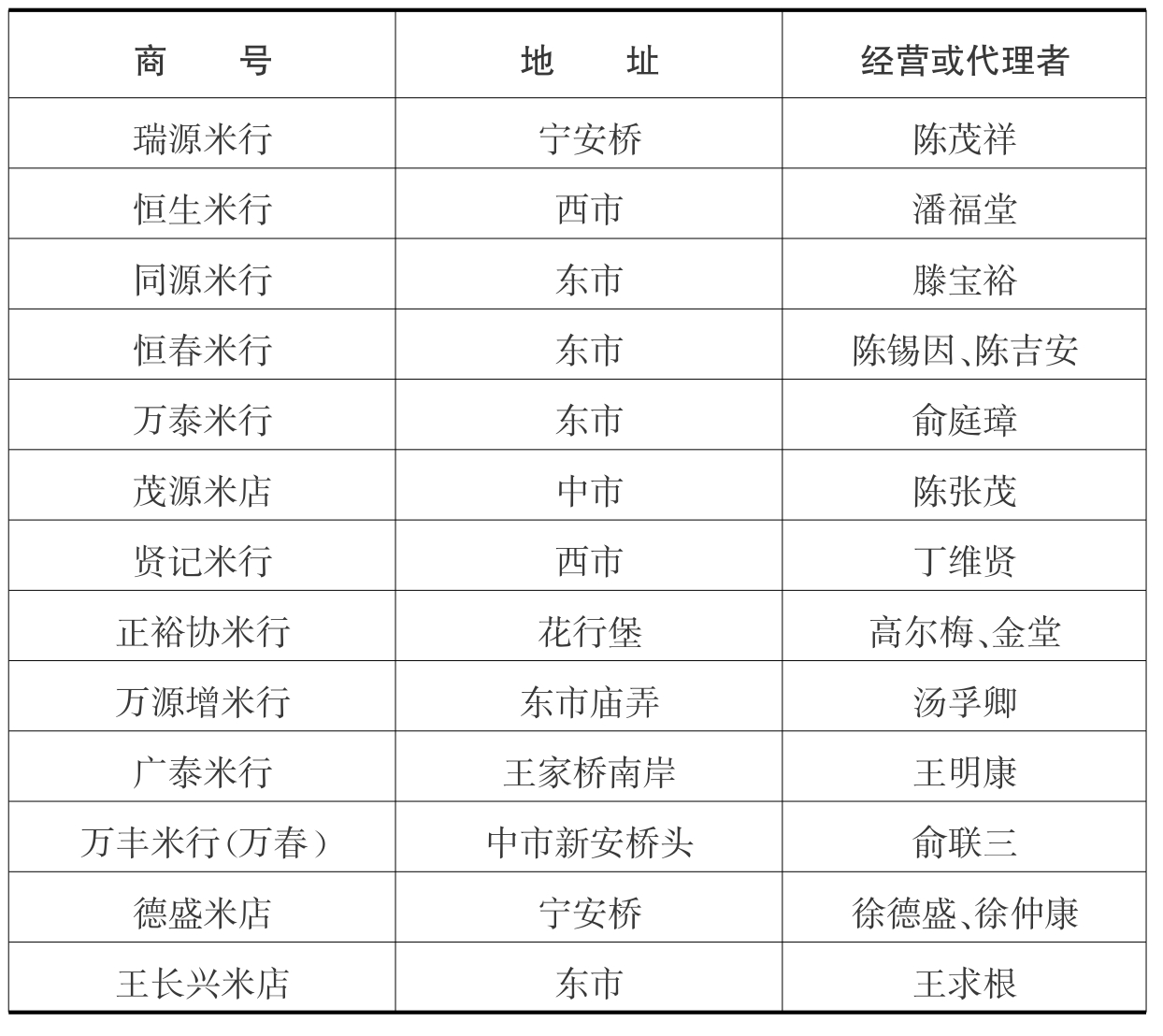

表3—5 民国时期安昌米行一览表(66)

续 表

(3)碾米。运到安昌的米粮,多假手米行进行加工,米行设脚踏石臼或手臼,每具日舂白米3—4石,恒春、德盛等米行均设有脚踏石臼10多具,加工谷子以后,再销售。最早的机器碾米厂是位于安昌桥南堍的王同兴碾米厂,设于1931年。以后陆续开设的有:大成、孙绥记、钜成等。

(4)米价。安昌米市粮食交易数额,一般在10万石左右,由于大部分由临浦转销而来,米价受临浦的影响很大,时有波动。请看以下数据:

清乾隆十三年(1748),米价最低,每石1.6元。以后逐年上涨,光绪四至五年(1878—1879),每石6元。清末,米价下降,最低为光绪二十一年(1895),每石2.90—3.30元,以后略有反弹,最高为光绪三十三年(1907)和宣统二年(1910),每石均是5.40—5.80元。

民国年间,米价逐年上扬,1936年,每石涨至10多元,曾发生过“米店空白篮,群众搡米行”的事件。1940年前后,日军侵占萧山,导致米价飞涨,5月,每石达138元,安昌米行深受其害,纷纷停业,先后关闭16家。1948年,粮食恐慌,安昌仅分到平粜米40石,米价急剧上涨,7月5日,每石600万元(法币),7月28日,每石1680万元,8月14日,每石2500万元。(67)

考察安昌米市,在清末以前,米市相对平稳,其米价虽有上下波动,但变化不明显。此后,因天灾人祸的影响,米市剧烈波动,米价迅速上涨,严重影响了农户的基本生活。

除了上述米行、碾米厂外,在粮食交易过程中,还有一种特殊的角色——脚夫。脚夫主管米粮的搬运起卸,《清乾隆十六年(1751)安昌镇众米行5月脚夫合约》(68)写道:

立公同议单,众米行沈兰生、丁慎威、张在四、顾配乾、顾茂林等。缘安昌镇四十六、七都,东至洞桥西至市尽为界,上落河米等物,脚夫原止七人。今因行店茂盛,难转身,故公议新加脚夫三名,各演戏一台,置酒七席,请众行以为成规。其脚夫相应子孙传流亦无紊乱,倘有顶卖,议定设酒七席请众行,以为通达之规。如有强横硬进者,亦应众行公宾。每岁新正脚夫,亦应公同设酒五席,发帖请各行以为年规。此系公议,日后均无异言,恐后无凭,立此议单一样十币,付脚夫各执一币,永远存照。

乾隆拾陆年七月 日

主议单米行 沈兰生 丁慎威 张在四 顾配乾 顾茂林

主议脚夫 顾洪乾 沈德茂 李士圣 沈德祥 胡禹天

顾天祥 沈伯元 顾瑞玉 顾叔义 顾尚聚

从这则合约中,可以得出以下几点认识:一是米市初兴时,因西市仅有5家米行,脚夫人数并不多,仅7人而已,但随米行增多,脚夫人数也相应地增至10人;二是脚夫不同于作坊所雇佣的工人,并无一技之长,挣的是出卖体力的钱,但在用工上,已形成了一定的规程,如入行、出行,均需摆酒请客,告知所有米行,此称“年规”;三是脚夫是劳动力市场上的雇佣工人,为所有的米行雇佣,职业相对稳定,忙时穿梭于米行间,搬运起卸,“上落河米”,闲时时刻等待,一旦有活,便能挣钱。

脚夫挣的是出卖体力的辛苦钱,但能入行,获得做脚夫的资格,或许还是一份相当不错的谋生之业,轻易哪肯放弃!以下是一则脚夫绝卖的文契:(69)

立绝卖脚夫一名:沈王氏同男启秀、启明因无殡之费,挽中,情愿将自己安昌镇四十七都脚夫一名,绝卖于侄处,面议价银肆两正。自卖后,任凭银主管业,两厢情愿,各无翻悔,永无回赎,永不再找,立此绝卖文契存照。

今收到契内银一并完足,并议单一纸执照。

乾隆二十二年正月

立绝卖契 沈王氏十同男启秀、启名(画押)

沈善章(画押)

见中 沈启俊(画押)

沈百万(画押)

沈云从(画押)

代笔 孔光夏(画押)

从中可知,沈王氏可能因丈夫去世,而无丧葬之费,万般无奈,不得不忍痛将脚夫的资格卖给侄儿沈善章,得到4两白银。卖后,心里老大不情愿,但仍需表示“永无回赎”、“永不再找”。

2.商业繁华

市镇无疑是周围农村地区的商品交换中心,“主要在于将其乡脚范围内农户所生产的农产品和手工产品汇集起来,沟通它们互相之间以及与其他地区产品之间的交流”。(70)其商业机能由两方面的因素促成,一方面,因市镇集结着大量农户无法自己生产的商品,而这些商品又是农户必需的,市镇具有为周围农村地区提供生产、生活资料的职能;另一方面,市镇又是周围农村地区各种农副产品的集散地,农户只有出售了各种自己生产的农副产品,换取货币,才能购置其他商品,市镇具有维持农户购买力的作用。这两方面的因素,构成了市镇的商业机能,促进了市镇经济的形成和繁荣。对于安昌的商业经营状况,仍能从那段已被多次引用的经典话语中见到:“木棉之利,岁登数十万,而此数十万木棉,又必于市易粟与一切居处日用之资,则市有之懋迁有无,又不啻数十万”。(71)农户出售自己种植的棉花,换取货币,再用货币购置“粟与一切居处日用之资”,交易量、贸易额巨大,“岁登数十万”,“不啻数十万”,商业繁华。较之于“商贾辐辏”、“百货骈集”等概括性的文字征引,这一描述大致已能窥见安昌的商业经营状况,但仍欠具体、细致。《安昌镇志》列表叙述了民国时期安昌工商各业店铺的全部内容,计有行业71钟、店铺601家,基本上勾勒出安昌的商业业态和经营状况,今据此及其他相关资料,列表3-6。(72)

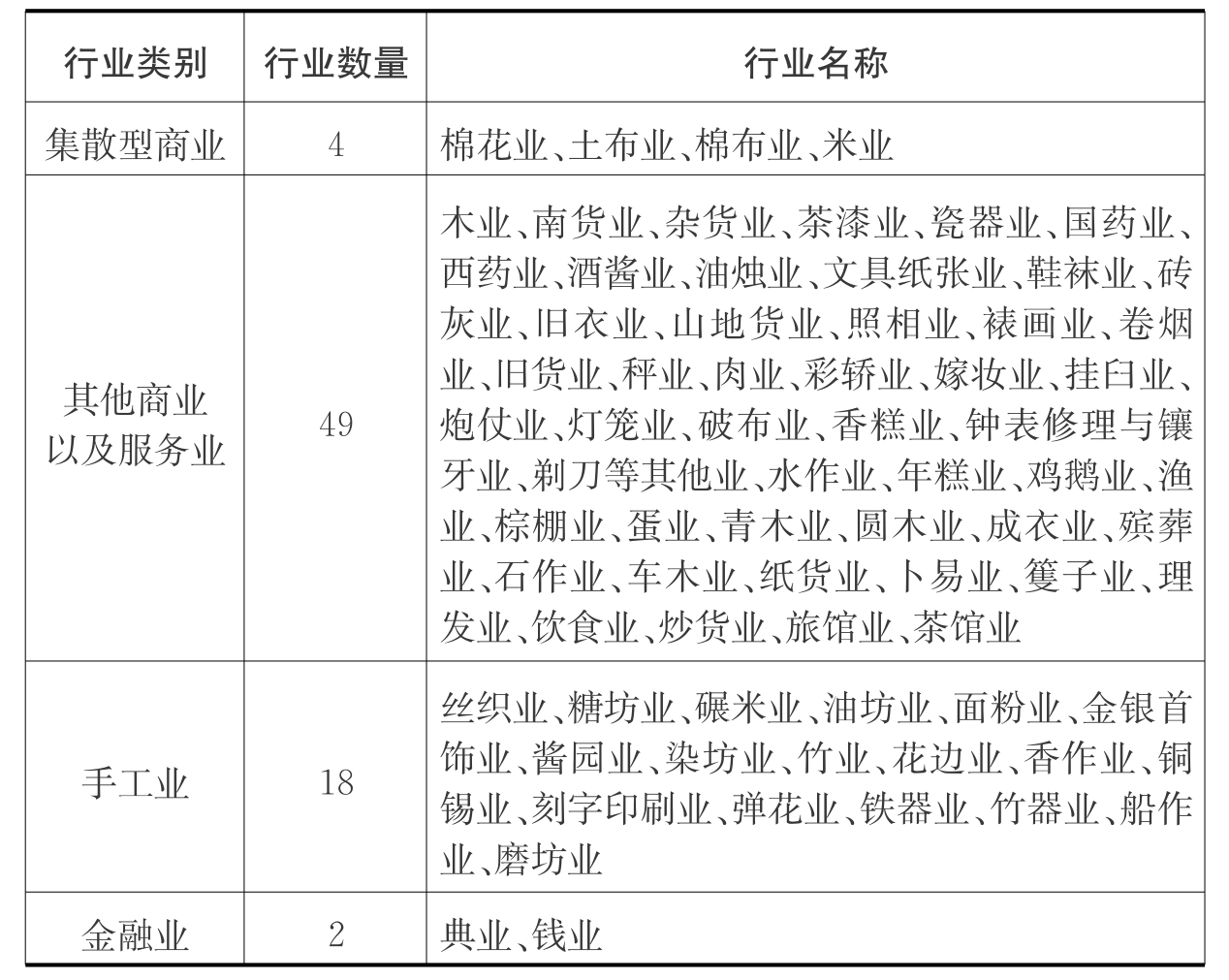

表3—6 民国时期安昌工商各业店铺概况

其中“集散型商业”4种,行业并不多,仅占全部行业的5.5%,却反映了安昌作为棉业、米业集散地的职能。棉花、棉纱、棉布之中的大部分通过安昌,转销杭县、上海、兰溪、嵊县、鄞县等地;来自外埠的米粮则通过米行,在安昌及周围农村地区销售。

“其他商业以及服务业”49种,有些行业与下述“手工业”其实可以互相交叉,如成衣、水作等,也包括了手工业的成分,所占行业份额却很大,达67.1%。从商业业态分析,又可以分成3类:第一类是木、茶漆、砖灰等业,反映了市镇从外地输入生产资料、服务于地方经济的职能;第二类是百货、成衣、旅馆、茶馆等业,商业与服务业兼营,周围农村地区的农户是主要服务对象;第三类是山地货、肉、鱼、鸡鹅等业,产品既供应周围农村地区的农户,也有部分销往府城绍兴以及其他地区。

“手工业”18种,占全部行业的24.7%。从商业业态分析,也可以分成两类:第一类是香作、铜锡、铁器、刻字印刷等业,大部分是为当地农户生产、生活服务的;第二类是丝织、染坊、糖坊、碾米、油坊、竹器、花边等业,或通过来料加工,再由商行将产品分销外地,赚的是加工费,如竹器、花边等业即是;或通过加工本地农副产品,产品既供本地,也销外地,如油坊、糖坊等业即是。手工业作坊往往与店铺合二为一,不仅从事生产,而且兼顾销售。前店后坊、产销合一、亦工亦商,是常见的商业形态。因此,大部分手工业也具有商业的性质,是安昌商业的组成部分。

“金融业”包括典业、钱业两种,行业种类很少,仅占全部行业的2.7%,而其重要性却不容低估。典业即典当,体现的是以物作抵、放款收息为业务的借贷关系,是安昌较早出现的金融业。开设于明万历年间的茂义当是当地最早的典当,此后陆续开设的有森玉当、茂德当、义和当、协泰当、嘉德当、恒德当、泰康当、仁和当、天和当、同泰当、恒泰当、同德当等10多家。典业多由富商大户开设,业务对象除贫困人家急需借钱外,也对商家店铺开展抵押借贷业务。一般的规则为:金银值十当八,丝绸六折,被帐对折,衣服三折。期限是18个月,逾期“没当”,不得回赎。利息多为月息2分,也有1分8厘、1分6厘的,此外,需加存箱费每元1分,裘皮类保管费,典时现收。钱业即钱庄,体现的是直接为商家店铺提供资本的借贷关系。开设于清道光三年(1850)的穗康钱庄是安昌较早的钱庄,此后陆续开设的有永孚、钜源、宏裕、德昌、利泉、恒孚、钜昌、谦裕、安裕(豫)、钜生、镇源、信泰、裕源、宝泰、吉源、乾茂、济源、协昌、丰昼、安孚等20多家。业务对象基本上是商家店铺,也包括一部分当铺。钱庄划单(随附式样)必须由府城绍兴大同行(亦名出账钱庄)过账。经营业务为存、放、汇3项,包括长存、长放(相当于现在的定期)、浮存、浮放(相当于现在的活期)、同业拆放、往来透支等项。汇款又分信汇、票汇、电汇3种。通汇地点一般是沪、杭、甬、绍等地,因安昌属于“绍帮”,沪、杭、甬汇划均转绍兴,本地汇划用汇划单,利率民国初存款日拆1—1.25分,借款日拆1—6分。表面看来,典当、钱庄并不直接进行商品的交换,但却通过向商家店铺提供资本借贷的形式,间接参与了商品交换,是安昌商业繁荣的标志之一。“安昌市面,以钱业为首领,故往年获利,累累几万”。(73)

显而易见,安昌作为一处周围农村地区的商品交换中心,其商业业态是比较全面的,呈现多样化的态势,全镇共有工商各类行业71种,店铺601家。当然,行业、店铺时有增减,1919年,笔名“久巽”者在安昌作乡土调查,“予在安昌周历一载,每届星期,邀致同事向东西两市暨附近村落缓步流踱。与本地人相聚谈时,辄询以本镇经济情形”,获知“安昌镇上有商店八百家:内钱庄十家(近只七家),当铺三家,树场三家,油车三家,酱园一家,花行七家,米行十余家,南货、油、烛、洋广杂货各业均各二三十家,余如绸缎、梭扣、棕绷、嫁妆、裱画、古董、茶漆、染坊等业均备”。而且,资本充裕,“每一商店资本多者万元以上。如当业,少者亦须二三百元。如酒店,牵匀以五百元计,共有资本四十万元”。(74)1936年,安昌有工商行业97个,“商号933户,资本312456元,经营额2453574元,商号数、经营额居集镇首位,资本居第二位”。(75)在上述71种行业中,“集散型商业”虽然仅有4种,但却在当地的商业结构中占据着绝对的主导地位,是第一层次的商业;“其他商业以及服务业”、“手工业”两者相加,共有67种,占全部行业的91.8%,在商业结构中所占的比例相当可观,“集散型商业”固然是安昌的主业,但“其他商业以及服务业”、“手工业”却实际扮演着维持市镇日常商业运转的角色,批发、零售共存,商业与服务业兼营,一方面,通过开店设铺,为农户提供生产、生活的必需品以及其他各类资料,另一方面又将农户生产或加工的农副产品外销各地,通过买卖、交易,获取收益,以一种商业中介机构而存在,是第二层次的商业;商业繁华,资金周转一定十分活跃,“金融业”应运而生,为其他行业提供资本支撑,是第三层次的商业。三者相互依赖,缺一不可,对安昌商业经济的发展起着积极作用。

【注释】

(1)《宋书》》卷五四《孔季恭传附孔灵符传》》。

(2)(清)张世庆:《安昌志序》,载《绍兴县志资料》(第一辑),第四册。

(3)高骧云:《安昌记》。

(4)高骧云:《安昌记》。

(5)(南宋)《会稽志》卷一九。

(6)(西汉)司马迁:《史记》卷一二九。

(7)李士豪、屈若搴:《中国渔业史》,上海书店,1984年,第6—7页。

(8)(明)王士性:《广志绎》卷四。

(9)(明)《绍兴府志》,转引自《浙江通志》(四库本)卷一○四“石首鱼”条。

(10)(明)《绍兴府志》卷一一。

(11)(明)陆容:《菽园杂记》卷一三。

(12)(明)张岱:《陶庵梦忆》,上海书店,1982年,第20—21页。

(13)《会稽县劝业所报告册》,宣统三年上期。

(14)《安昌镇志》,第105页。

(15)《越绝书》卷八。

(16)(南宋)王应麟:《玉海》卷一八一。

(17)(清)徐松:《宋会要辑稿》第一百三十二册。按宋制以50斤为1石。

(18)(宋)姚宽:《西溪丛话》卷上。

(19)(清)《两浙盐法志》卷七。

(20)《安昌镇志》,第345页。

(21)《安昌镇志》,第107页。

(22)《安昌镇志》,第107页。

(23)冲斋居士:《越乡中馈录》卷上。

(24)樊树志:《江南市镇:传统的变革》,第329页。

(25)(清)林则徐:《林文忠公政书》甲集《江苏奏稿》卷二《太仓等州县卫帮续被歉收请缓新赋折》。

(26)(明)《松江府志》卷五。

(27)(清)《上海县志》卷一。

(28)(清)《蒲溪小志》。

(29)(清)《慈溪县志》卷五三。

(30)(清)《余姚县志》卷六。

(31)包伟民:《江南市镇及其近代命运(1840—1949)》,第162页。

(32)高骧云:《安昌记》。

(33)《安昌镇志》,第458页。

(34)参见1919年5月25日《越铎日报》。

(35)《安昌镇志》,第113页。

(36)《安昌镇志》,第181—182页。

(37)参见1919年5月25日《越铎日报》。

(38)(明)陶宗仪:《辍耕录》卷二四。

(39)《安昌镇志》,第114页。

(40)《安昌镇志》,第148页。

(41)《安昌镇志》,第180页。

(42)陈国灿、奚建华:《浙江古代城镇史研究》,安徽大学出版社,2000年,第216页。

(43)(南宋)《会稽续志》卷一。

(44)(宋)王存等:《元丰九域志》卷五。

(45)参见姚培锋、李青锋:《明代绍兴府市镇探析》,《杭州师范学院学报》2002年第6期。

(46)《会稽县劝业所报告册》,宣统三年上期。

(47)金志文:《绍兴老酒简史》,载《绍兴文史资料选辑》第一辑。

(48)陈觉民:《绍兴老酒》,载《绍兴文史资料选辑》第二十四辑。

(49)(明)《会稽县志》卷三。

(50)陈觉民:《绍兴老酒》。

(51)(清)李慈铭:《越缦堂日记补》,咸丰五年正月十三日。

(52)参见姚培锋:《宋代浙东市镇的经济形态与社会特征》,《绍兴文理学院学报》2004年第4期;姚培锋、李青锋:《明代绍兴府市镇探析》,《杭州师范学院学报》2002年第6期。

(53)[美]罗兹曼:《中国的现代化》,江苏人民出版社,1988年,第199页。

(54)(清)王韬:《瀛濡杂记》卷二。

(55)《安昌镇志》,第114页。

(56)《浙志便览》卷二。

(57)高骧云:《安昌记》。

(58)《安昌镇志》,第109页。

(59)(宋)孙因:《越问》,载宝庆《会稽续志》卷八。

(60)徐渭:《物产论》,载《青藤书屋·文集》卷一八。

(61)卓贵德等:《绍兴农业史》,中华书局,2004年,第140页。

(62)《祁彪佳集》卷六《救荒杂议》。

(63)卓贵德等:《绍兴农业史》,第170页。

(64)《会稽县劝业所报告册》,1911年上期。

(65)社会经济调查所编印:《浙江粮食调查》,1935年,第95页。

(66)《安昌镇志》,第178—179页。

(67)《安昌镇志》,第172—173页。

(68)《安昌镇志》,第452页。

(69)《安昌镇志》,第452页。

(70)包伟民:《江南市镇及其近代命运(1840—1949)》,第37页。

(71)高骧云:《安昌记》。

(72)参见《安昌镇志》,第178—199,218—221页。

(73)1926年3月22日《越铎日报》。

(74)1921年10月3—5日《越铎日报》。

(75)《安昌镇志》,第2页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。