1911年,武昌起义成功,各省纷纷响应,辛亥革命风暴席卷全国,随之建立了中华民国,在法律上确立了资本主义制度。此时的新疆革命党人和传统官僚也达成妥协,杨增新成为新疆省都督,掌控了新疆的军政大权,新疆和平易帜。民国时期,新疆政局变化较大,杨增新和盛世才执政时期都对新疆的发展产生了重要的影响。杨增新在新疆执政17年(1912—1928年),盛世才在新疆执政11年(1933—1944),杨、盛两人分别执政新疆的两个时期,新疆虽然承认中央政府的领导,但却在政治上相对独立,偏安一隅,政局相对稳定,新疆地区的经济和社会的某些领域也发生早期现代化的转型,地方行政建制也发生较大变动,而行政建制的变动对城市的发展也起了一定的推动作用。

1912年,中华民国建立,新疆地方当局根据中央政府的要求对新疆地方行政建制体系进了改革,裁府、厅、州,全部改为县;废除府县制,改行道县制。道置道尹,为一道的行政长官,隶属于巡按使,掌管道内一切行政事务,受巡按使的委任。县置知事,掌管一县的行政事务,隶属于道尹。同时在县内置县佐,其职责为“系承知事之名,掌巡徼弹压暨其他勘灾、捕蝗、催科、堤防、水利并县知事委托各项事务”[24]。“县佐驻在地方只有警察由该县佐承事,但不得受理民刑诉讼案件”[25]。其设置原则为“县佐以设于该县辖境内之要津地方为限,不得与知县同城”。其用人制度和财政来源为:“县佐因办理文牍及庶务得酌用书记员雇员,县佐之经费由该管县佐由道尹详情巡按使核定之,仍咨陈内务部财政部。”[26]由此看出,县佐一般置于县内要津地方,为县内的交通枢纽或重要的集镇,县佐协助知事分管一定的区域,具有部分的行政权力,但是又受知事辖制,并不是独立的行政机构,设置县佐的集镇或关卡区域可以被视作该县的次一级行政中心。许多县佐所在的城镇经过多年的发展升为县,成为独立的行政机构。虽然新疆相对于内地,其军事和经济上都相对独立,但是在政治体系方面基本与内地接轨,南疆西南部城市行政等级体系也进行了大范围的调整。

1913年,新疆省政府根据中央政府的要求,将南疆的疏勒府、莎车府、英吉沙直隶厅、和阗直隶州、蒲犁厅、巴楚州改为县的建制,疏勒府、莎车府和英吉沙直隶厅城市行政等级降低。由于政治和军事职能是疏勒城和英吉沙城的主要职能,两城人口规模较小,经济较为落后,城市行政等级降低,导致疏勒和英吉沙两城在较大区域内的政治中心地位丧失,城市影响力下降,故对城市发展产生不利影响,因而在其后的岁月中,两城都因行政级别的下降而发展相对滞缓。莎车府作为南疆对外贸易的中转站,一直是南疆人口规模最大的城市,城市商业发达,经济辐射能力较强,城市的商业职能突出,政治级别的下降和职能的弱化虽然对城市发展产生了一定的不利影响,但是影响较小,民国后期,又复设莎车专区,行政地位又再次提高。原来作为县级城市的蒲犁厅城、巴楚州城,由厅州改为县后,虽然城市级别不变,但是县的建制更加有利于城市职能的综合化,有利于城市民政建设,故而该两城市也在民国以后有一定的发展。

1919—1922年,新疆省政府在南疆新置墨玉、泽普和麦盖提等三县,另外还分别设策勒和乌鲁克提吉两县佐。新的县级行政建制设立,使原来没有行政建制的城镇成为县城,随着行政等级的提高,这些县城的规模也较前不断扩大,功能也开始有所叠加,逐渐发展成为县域的政治和经济中心。

1920年,杨增新在喀什道的基础上增置和阗道,将和阗县、于阗县、墨玉县、洛甫县、皮山县、叶城县和策勒县佐都划归和阗道管辖。他认为喀什道“疆域广阔,人民繁庶,现制诸多不便”,“和阗向本直隶治州,均为南疆形势之区”,“当此俄边多事之秋,又值藏局未定之会,南疆尤形紧要”,和阗的地理位置在地缘政治和地缘经济方面就显得尤为重要。北京内政部和财政部在答复新疆省增置和阗道的请求时也认为:“和阗县为南疆西四城之一,远当边陲精华所萃,析疆置吏,共期治理允属要图,所划辖县交通道里情形亦合。”另外,和阗本身就是直隶州,行政级别较高,在级别上有升为道的可能;而杨增新也是为了加强对各道的控制,认为增加道的数量,就会使原有的道所辖地域面积缩小和人口数量减少,道尹的势力就有所减弱,防止道成为一方割据势力。

和阗道的设置对于南疆地区城市行政等级体系的发展具有十分重要的意义。清代以来,喀什噶尔城一直为南疆西南部地区唯一的政治中心,其城市行政等级最高。新疆建省前,和阗城作为南疆西四城之一,一直受喀什噶尔辖制;建省后直隶州也隶属于喀什噶尔道,行政等级低于喀什噶尔回城。置和阗道后,和阗的城市行政等级提高,与喀什城平级,有利于和阗的发展,和阗成为南疆西南部地区的又一政治中心,故而南疆西南部地区首次出现双政治中心。

表1 1927年南疆西南部行政区一览表

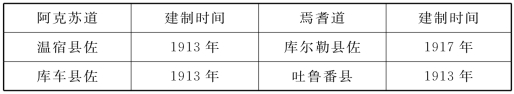

表2 杨增新主政新疆时期在南疆东北部建制的道、县(县佐)列表

续表2

资料来源:根据胡正华《新疆职官志》整理,新疆地方志编委会,1992年。

1928—1949年,为南疆城市行政等级体系进一步发展时期,金树仁和盛世才统治新疆时期,继续添设县治,以加快新疆建省以来城市的发展。1930年,南京国民政府根据《建国大纲》第十八条的有关规定,在地方行政建制上废除道区制度,只保留省与县两级,在未达到设县要求以及贫困落后地区置设治局。然而新疆地方政府以地域广阔,交通不便以及在外交上要与英苏领事馆打交道等特殊原因为由,请求并获国民政府同意暂不废除道区制,而将其改为行政区制,“仍如旧道区之三级制同”[27]。

这一时期,由于地方行政建制的改革,南疆西南部地区县的数量增加较快。1929年升策勒县佐为策勒县。1930年置赛图拉设治局,后改为民丰设治局,1946年升格为民丰县。1930年升乌鲁克拉提县佐为设治局,1938年置乌恰县。1941年成立岳普湖设治局,1943升格为岳普湖县。1938年成立阿图什设治局,1942年升格为阿图什县。

1949年,南疆地区由1927年的15县2县佐增加到20县。在此时期,南疆东北部地区的地方行政建制也有较大幅度的增加。1929年增置策勒县;1930年在库车县和沙雅县之间增置新和县,在阿克苏县南设立柯坪县和阿瓦提县,在哈密县、镇西县(今巴里坤哈萨克自治县)的一侧置伊吾县;1930年设置哈巴河县和吉木乃县;1932年,在宁远县(今伊宁市)的东南又添设巩留县。1930年10月,阿克苏行政区(第四区)所辖柯坪县佐、托克苏县佐、阿瓦提县佐一律改升为县建制,焉耆行政区(第八区)的托克逊县佐改升为设治局,库尔勒县佐也改升设治局。这样阿克苏行政区(第四区)共辖阿克苏、温宿、拜城、沙雅、乌什、托克苏、阿瓦提、柯坪等县;焉耆行政区(第八区)共辖焉耆、轮台、尉犁、婼羌、且末、吐鲁番等6县,以及库尔勒、托克逊两个设治局。

其后,在盛世才统治新疆的11年中,全疆共新设县建制15个,除托克逊县(1936年设)、和静县(1941年设)、库尔勒县(1943年设)3个县居于南疆腹地外,其余的12个县都在新疆的西部和北部的边境地区。由此可见,这时县城设置的重点已由天山以南转到天山以北。这种转移和延伸,对于开发新疆西部边境地区和巩固西部边防,无疑具有极为重大的意义,但由此也使南疆城市的发展受到一定的影响。

盛世才时期,新疆设县治的城市已达74个,专区增加到10个。从此,新疆的行政建制与内地趋于一致。1944年,国民政府直接管辖新疆后,在新疆设有10个专区,并于1944—1946年间,先后设置阿合奇县、迪化市(今乌鲁木齐)、民丰县、和硕县和新源县。到新疆和平解放前,全疆10个专区共辖79个县市。

晚清至民国时期,新疆地方行政层级体系的形成对城市发展的影响至关重要。新疆建省前,整个新疆的行政区划分割比较混乱,没有一个统一的全区行政中心,尤其是南疆地区,八大城互不统属,“各大臣驻扎一城,各长其疆……是以彼此不相顾忌,不若外省州县属于州府,复设司道从而考察之,又设督抚从而统辖之,层层相制”[28]。南疆八大城的性质也各有不同,军城、治城、伯克制城市等多种类型并存,因而不利于城市的行政治理和功能互补。经过晚清民国时期的行政区划建制变革,新疆最终形成了统一的行政区划和层级,形成了多层级的行政中心,这套地方行政区划体制的建立,有利于新疆向心力的强化,区域经济、文化交流的加强,也有利于各族人民的融合,对城市体系的形成和发展也具有重大的意义,同时,原来的民族隔离政策也在无形中被废除。新疆地区行政制度的改革,使“数千年来视为西北塞外之藩属地,现在已置诸内地诸省同等地位矣”[29]。行政区划与城市和区域发展具有内在的联系,行政区划合理与否直接影响着城市和区域的发展。民国时期,随着新疆地方行政建制的变化,县或准县建制的增设,推动了新疆城市的兴起与发展,虽然部分县级建制所在地的城市规模较小,人口数量较少,功能还不完善,还不是完整意义上的城市,但是随着20世纪下半叶经济和社会的发展,这些县级建制所在地都相继发展成为城市,成为一定区域的政治、经济和文化中心,并奠定了20世纪下半叶新疆城市发展的基本格局。

新疆地方行政建制的发展与逐步完善对于推动区域性城市体系的初步形成也起了十分重要的作用。

新疆建省后进行的一系列行政区划的调整,明确了各个城市的行政等级,从而使不同区域的城市都形成以中心城市为主体的城市行政等级体系。南疆分成了多个次级行政区域,而每一个次级行政区域都逐渐形成了一个中心城市,阿克苏道的温宿、喀什噶尔道的疏勒因为成为次级行政区域的中心地,因而在民国时期都得到较大的发展。“民国时期,行政区划的变动,不仅仅是名称和统辖管理范围的调整,而且包含着社会变动的深刻内蕴。”[30]行政区划变动,不仅涉及地方市场范围调整,也影响地方政府行政和财政管理权限的调整和变动,从而促进了城市的发展。

新疆地方行政建制的发展与逐步完善也有助于加强不同区域的联系。南疆地区的城市分布相对分散,行政区域调整和增设部分县级城市后,可使地区城市的空间分布密度增大,有利于打破该地区各个绿洲城市封闭的状况,加强了不同区域之间的联系[31]。1882年,南疆设置的四个城市拜城、疏勒、叶城、于阗,几乎是等距离分布,1898年又在迪化县和拜城县之间设置了新平县,形成相互联络的态势;1902年新设置在南疆的7个县城又嵌入在这5个县城当中,起到了充填、中转或延伸的作用。特别是若羌县的设置,填补了南疆与甘肃通道之间的空白点[32]。总之,行政区划的不断调整,使得整个南疆的城市体系趋于合理,城市分布的密度也有所增加,加强了区域内城市之间的政治经济联系和中心城市的辐射范围。

新疆地方行政建制的发展与逐步完善也对经济的交流和发展起了促进作用。城市与商业互相促进,“商业依赖于城镇的发展,而城镇的发展也要以商业为条件”[33]。清代的城市多数是以行政中心的形式而出现的,一般都是地区府、州、县政府的所在地,虽然对于边疆地区的稳定起了很大作用,但是经济方面的带动作用还不明显。清朝建省前,南疆没有形成一个统一的行政中心,八大城之间互不统属,南北疆城市经济也无法融为一体,如清政府在北疆、哈密、吐鲁番等地使用制钱,而在南疆使用“普尔钱”,两种货币在民间无法互通。经过晚清的两次行政区划改革,整个新疆形成统一的行政区,加强了区域间的经济往来,促进了该地区各族人民的融合。

民国时期新疆政局更迭频繁,由于不同时期的政策存在很大差异,影响了南疆地区的经济、交通和文化等方面的发展,但随着民国时期地方行政建制的改革,随着农业、手工业和牧业等经济的不断发展,各地的商品市场和商业中心、商业城市逐渐形成,城市的发展进程和风貌也相应地有所改变,南疆城市在艰难困苦的环境中曲折发展,到20世纪中叶初步形成了以喀什和阿克苏为中心的两大区域城市体系的雏形。

作者:何一民

本文原载《江苏师范大学学报》(哲学社会科学版),2014年第4期

【注释】

[1]梁涛:《行政区划调整与城市发展变化》,《城市问题》,2009年第2期。

[2](清)刘锦棠:《刘襄勤公奏稿》卷3,全国图书馆文献缩微复制影印中心影印,1986年2月:第400~403页。

[3]《光绪朝东华录》第2册:第1376页。

[4]国家民委“民族问题五种丛书”编辑委员会、“中国民族问题资料·档案集成”编辑委员会编:《中国民族问题资料·档案集成》第2辑,《中国少数民族简史丛书》第6卷《民族问题五种丛书》及其档案汇编,中央民族大学出版社,2005年,第240页。

[5]国家民委《民族问题五种丛书》编辑委员会,《中国民族问题资料·档案集成》编辑委员会编:《中国民族问题资料·档案集成》第2辑,《中国少数民族简史丛书》第6卷《民族问题五种丛书》及其档案汇编,中央民族大学出版社,2005年,第239页。

[6](清)袁大化修,王树楠、王学曾总纂:《新疆图志》卷1《建置一》,宣统三年刻本。

[7](清)赵尔巽等:《淸史稿》卷448《饶应祺传》,中华书局,1977年点校本。

[8](清)袁大化修,王树楠、王学曾总纂:《新疆图志》卷95《奏议五》,宣统三年刻本。

[9]参见赵云:《淸末新疆新政述论》,《新疆大学学报》,1997年第1期。

[10](清)袁大化修,王树楠、王学曾总纂:《新疆图志》卷38《学校一》,宣统三年刻本。

[11]张体先编:《巴音郭楞风物志》,云南人民出版社,2001年,第118页。

[12](清)袁大化修,王树楠、王学曾总纂:《新疆图志》卷38~39《学校》,宣统三年刻本。

[13]周伟洲:《晚清“新政”新疆维吾尔族地区近代经济的萌芽》,《陕西师范大学学报》,2005年第1期。

[14]朱寿明:《光绪朝东华录》,中华书局,1958年,第711页。

[15](清)袁大化修,王树楠、王学曾总纂:《新疆图志》卷29《实业一》,宣统三年。

[16][俄]乔汉·瓦里汉诺夫:《准噶尔概况》,《外国探险家西域游记》,新疆美术出版社,1994年,第51页。

[17][俄]尼·维·鲍戈亚夫连斯基:《长城外的中国西部地区》,商务印书馆,1980年,第94页。

[18]凯瑟琳·马嘎特尼:《外交官夫人的回忆》,新疆人民出版社,1997年,第53页。

[19]凯瑟琳·马嘎特尼:《外交官夫人的回忆》,新疆人民出版社,1997年,第54~55页。

[20][俄]尼·维·鲍戈亚夫连斯基:《长城外的中国西部地区》,商务印书馆,1980年,第94页。

[21][俄]尼·维·鲍戈亚夫连斯基:《长城外的中国西部地区》,商务印书馆,1980年,第175页。

[22][俄]尼·维·鲍戈亚夫连斯基:《长城外的中国西部地区》,商务印书馆,1980年,第94页。

[23](清)袁大化修,王树楠、王学曾总纂:《新疆图志》卷29《实业二》,宣统三年刻本。

[24]张大军:《新疆风暴七十年》第2册,台湾兰溪出版社,1980年,第876页。

[25]张大军:《新疆风暴七十年》第2册,台湾兰溪出版社,1980年,第876页。

[26]张大军:《新疆风暴七十年》第2册,台湾兰溪出版社,1980年,第876页。

[27]张大军:《新疆风暴七十年》第5册,台湾兰溪出版社,1980年,第2814页。

[28]《那文毅公奏稿》,道光七年十二月初八日。

[29]曾问吾:《中国经营西域史》,商务印书馆,1936年,第393页。

[30]朱汉国主编《中国社会通史》(民国卷),山西教育出版社,1996年,第157页。

[31]参见黄达远《隔离下的融合》,四川大学博士论文,2006年,第138页。

[32]陈延琪:《试论近代新疆的城镇开发》,《新疆经济研究》,1990年第2期。

[33]马克思:《资本论》第3卷,人民出版社,1975年,第371页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。