如前文所言,直接将现有源自西方背景的理论分析框架运用到对中国问题的分析,会出现语境与理论逻辑间的不对称问题。这就需要对相关理论和方法进行必要的调整。虽然本书的重点是与农民工议题相关的媒体话语,而不是社会主体对媒体话语的消费或阐释,但这并不是说,本书仅仅局限在文本和话语的范围之内。为了更好地理解社会实践的话语层面,我们需要对制度,以及建构这些制度的社会主体所处的更广阔的社会语境,展开具体的分析。因此本研究的触角也将延展到媒体制度的语境层面以及更宏观的国家-社会关系层面。因为正是这些制度要素界定了话语实践的结构边界,也正是在国家-社会的总体关系框架中,媒体及其话语与其他社会系统及其话语之间发生互动。这必然要求研究必须建立在一个涉及话语、制度和国家-社会关系的多层次、相互构成的分析框架之上。其目的在于,通过对微观文本和中观乃至宏观语境要素的把握,来阐明这些话语机制是如何与制度的、结构的和宏观的文化环境发生关联的。

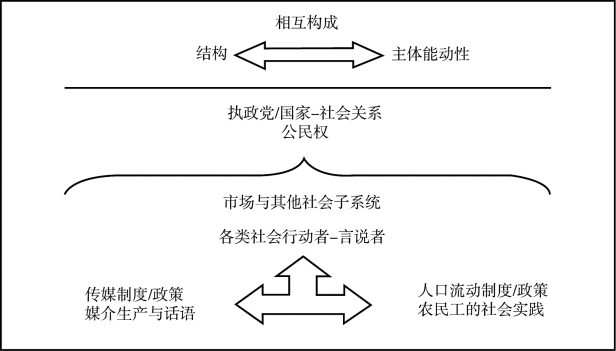

在这一框架(图3.1)中,第一层是社会结构要素,主要包括由特定政体所决定的国家-社会关系和公民权定义。这些要素作为宏观的制度框架,是其他两个层次分析(对媒体和人口移动相关制度与政策的考察、农民工相关媒体话语的个案研究)的语境条件。在这里,通过话语手段展开的与农民工主要议题相关的公共商议和论辩的社会过程,既受到制度要素的限制,同时又在一定程度上处于动态发展变化的状态。在具体分析中,必须同时考虑到话语生产的结构条件和处于制度性“缝隙”中的社会行动者的主体能动性。例如,执政党-国家的意识形态和基本传媒制度设定了公共表达的边界,因此决定了媒体话语在多大程度上具有公共性。但同时,这些边界也受制于制度失调引发的各种冲突所带来的压力,以及日益受到专业主义精神激励的公共话语的实践者所发起的各类策略性挑战,例如,将批评性的“隐性文本”嵌入“公共话语”之中(李小勤, 2007;Pan,2005;Pan&Chan,2000)。

如图3.1所示,结构和主体能动性之间相互构成的动态辩证关系贯穿于整个分析框架的各个层次。长久以来,在社会科学中,关于结构和主体能动性之关系的理论始终是以两种不同的本体论为基础的。正如阿切尔所指出的那样,“众所周知,‘结构与主体能动性的问题’是建构社会理论过程中的核心问题”。有学者(Archer,2000,页1-2)指出,在这一问题中,存在两种错误的倾向:

图3.1 多层次分析框架

“社会的科学”和“对人的研究”:如果前者否认社会人本性的重要意义,后者则忽略了人类互动过程中构成社会的恒久要素。前者否认的是这样一个事实:人类的真正力量在于他们是构成社会不可或缺的要素。后者则由于将社会简化为其创造者行动的产物而低估了社会的真正力量。因此,这两种观点实质上都是一种副现象论(epiphenomenalism),分别认为主体能动性或结构是缺乏自主性的因变量。

为了克服这种二元对立性,许多社会理论家(例如Elias,1978;Giddens, 1984;Bourdieu&Wacquant,1992)做出了努力。其中,布迪厄所提出的关系主义(relationalism)方法论试图同时避免方法论的个体主义和整体主义(Knorr-Cetina,1981,页7-15;Samuels,1972,页249)。他突出强调了“关系的重要性”,并批判了那种将社会现实看作各种事物和状态,而不是关系和过程的常识性观点。布迪厄认为这种倾向是根植于我们对语言的使用之中的,因为语言“偏向于把握实体而非关系”(Bourdieu&Wacquant,1992,页15)。他对结构和主体行动的理论化建构,是建立在他的社会空间中的差异化“场域”(fields,“类型化的客观要素系统”“冲突和竞争的空间”)和具有能动性主体的“惯习”(habitus,即“在主体内部运作的结构化机制”和“主体内化外在结构的产物”)这两个概念之上。对布迪厄来说,其中没有一个完全是由静态结构或社会行动者能动性单独构成的。

在媒体和传播研究领域,这个方法论的分野主要体现在文化分析路径和政治经济传播研究之间几乎无法调和的冲突。两者分别强调了大众媒体的使用者积极挪用媒体内容来为自身利益服务和建构主体身份的主观能动性,和限制文化实践的媒体系统的政治经济结构(例如Connell,1980;Fiske,1989;Fiske& Hartley,1978;Golding&Murdock,1979)。特别是文化研究中的后结构主义转向,甚至对温和的决定关系(soft determinism)也持有否定态度,与政治经济分析处于严重的对立。而后者则坚持认为,尽管机械的经济决定论有化约论的缺点,但无论如何媒介研究应当坚持温和决定论的基本观点,以便能够批判地理解文化生产的政治经济过程中的权力关系(Carey,1995;Garnham,1995a, 1995b;Grossberg,1995;Murdock,1995;Robins&Webster,1987)。尽管如此,与一般社会理论中试图弥合两种不同方法路径的努力相对应,在传播研究领域,有学者呼吁应当采取相互构成的分析方法,寻求一个“平衡的辩证的中间地带”,借此实现文化研究和传播政治经济学的方法论整合(例如Babe,2009,页5;Mosco,2004)。

就本研究涉及的方法论问题而言,所谓相互构成的分析路径,一方面是指单独倾向于主体能动性或结构要素的任何一方的情况都必须避免。应该用对结构要素与主体实践之互动关系的动态的多层次分析方法取代任何单一维度的方法。这意味着,尽管本研究着力于话语分析,但不应当只是简化为纯粹的对文本的研究。相反,话语生产和话语竞争的政治经济制度层面,应该被看作既是限制性要素,同时也是一个动态的具有灵活性的社会空间,而被纳入分析的范畴。这些要素不仅限制同时也受制于主体的利益、行动、协商、挑战和妥协。同时,历史的视角也被纳入分析框架,以考察结构与主体能动性相互构成的过程是如何在社会实践中得以展开的。这就要求必须把以话语分析为基础的文化研究和历史制度方法结合起来。

另一方面,以社会为指向的宏观视角将媒体看作国家-社会型构中的一个组成部分而非社会的中心,这样的视角应当用来弥补以媒介为中心的研究的不足。要理解媒体话语,必须将媒体领域的结构和实践纳入其所在的更为广大的社会背景中加以考察。同样,在经典社会科学领域展开的移民和公民权研究,应当将媒体和其他准公共话语领域在巩固、挑战甚至解构移民和公民权相关议题的过程中所发挥的建构主义角色考虑在内。在对相关社会议题的分析中,仅仅把媒体文本作为客观的和无可置疑的经验材料来加以引证,是很成问题的。[1]相反,这些文本在本质上只是基于特定文化、意识形态和制度背景的对现实的社会建构的产物。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。