【目的】

①检查脑脊液的性质,对诊断脑炎、脑膜炎、脑血管病变、脑瘤及椎管内病变有重要意义;②鞘内注射药物或注入空气做气脑摄片检查;③测定颅内压和了解蛛网膜下隙是否阻塞、出血等。

【物品准备】 治疗盘内盛皮肤消毒剂、棉签、胶布、利多卡因、腰穿包(内有穿刺针头、测压管、5ml注射器、7号针头、试管、孔巾)、无菌手套、火柴、酒精灯。

【病人准备】 ①检查病人的穿刺部位,清洁局部皮肤;②向病人及家属说明穿刺目的、程序、配合方法和术中可能出现的意外,取得同意后签字;③对过度紧张者和躁动不安者,术前半小时给予镇静药。嘱患者排空大小便。

【方法】

1.核对 携用物至床前,核对床号、姓名,向病人解释目的,取得合作。

2.体位 患者卧于硬板床上,取去枕侧卧位,背部与床板垂直,头向胸前屈曲,双手抱膝使其紧贴腹部,使脊柱尽量后突以增宽脊椎间隙,便于进针。

3.穿刺点定位 以左右髂后上棘的连线与后正中线的交会处作为穿刺点,并做好标记(成人选第3~4腰椎棘突间隙,儿童选第4~5腰椎棘突间隙)。

4.消毒 常规消毒皮肤,戴无菌手套,铺孔巾,暴露穿刺部位。

5.局麻 用利多卡因2~4ml自皮下至椎间韧带作局部麻醉。

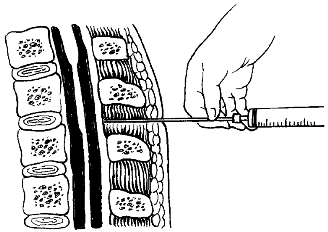

6.穿刺 用左手固定穿刺点皮肤,右手持穿刺针垂直于脊柱缓慢刺入,成人进针深度为4~6cm,儿童为2~4cm。当针头穿过韧带与硬脊膜时,可感到阻力突然消失,此时可将针芯慢慢拔出,如有脑脊液溢出,应立即插上针芯。

7.测压 检查测压工具,拔出针芯后迅速接上测压管或脑压表,测量压力。测毕,取下测压管,如需培养时,用无菌试管接2~4ml脑脊液送检,必要时鞘内注射药物或行药物灌洗。

8.穿刺完毕 将针芯插入,再一并拔出穿刺针,穿刺点用碘仿(碘伏)消毒后覆盖无菌纱布,用胶布固定。

9.新生儿 可用头皮针穿刺测压(图6-29~图6-32)。

图6-29 成人腰椎穿刺术

图6-30 局部浸润麻醉

图6-31 插入腰穿针至蛛网膜

图6-32 利用三通测压管测压力

【注意事项】

(1)严格掌握禁忌证。凡疑有颅内压增高者必须做眼底检查;如有明显的视盘(视神经乳头)水肿或有脑疝先兆者,或脊椎部位有化脓病灶者,禁止穿刺;凡患者处于休克、衰竭或濒危状态,或颅后窝有占位性病变,或伴有脑干症状者均禁忌穿刺。

(2)针头刺入皮下组织后进针要缓慢,以免用力过猛时刺伤马尾神经或血管,产生下肢疼痛或使脑脊液混入血液影响结果的判断。如系外伤出血,须待5~7d后才能重复检查(过早则脑脊液仍可有陈旧性血液成分)。

(3)术中发现颅压增高时,可用针芯尖端堵住针座的出口,以控制脑脊液的流速,防止脑脊液突然大量喷出。放液时不宜过快。侧卧位腰椎的正常压力为0.7~1.8kPa(70~180mmH2O),流速为40~50滴/min。压力超过2kPa(200mmH2O),或流速超过50滴/min,提示有颅内压增高,可使用脱水药。

(4)鞘内给药时,应先放出等量脑脊液,然后再注入用生理盐水充分稀释的药物,做气脑检查时,应先缓慢放脑脊液10ml,再注入滤过空气10ml,反复进行,达所需量再行摄片。

【护理】

(1)帮助病人维持有效体位,防止断针等意外发生。

(2)穿刺过程中密切观察患者意识、面色、呼吸、脉搏、血压等,有异常及时报告,并做相应的处理。

(3)观察脑脊液的性质。正常脑脊液为无色透明液体。血色或粉红色脑脊液常见于穿刺损伤或椎管、颅内有出血性病变。区别方法:用三管连续接取脑脊液,如果管中红色依次变淡,最后转清,则为穿刺损伤出血;如三管皆为均匀一致的血色,则为出血性病变。

(4)术毕及时送检脑脊液标本,以免影响检查结果。术后病人宜去枕平卧4~6h,以免出现穿刺术后头痛等。如出现头痛,应卧床休息,静滴0.9%生理盐水和5%葡萄糖溶液可改善症状。保护穿刺处敷料,防止潮湿、污染和脱落。术后24h不宜沐浴,以免感染。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。