第二节 闭门修道与隐逸林泉

士人的游仙,以任真自然超越现实为起始,更以回归自然超越个体生命为终极。自然与神仙,作为道家与道教接轨的两个接口,被他们在“道”的轨迹上密合起来。本来,中国人就以为自然是“道”的体现,天长地久,生生不息,如今,他们藉此看到了生命的真谛,有人曾这样评说:

我们对自然的了解与西方不同,自然对我们来说是普遍生命流行的境界,其真力弥漫,贯注万物,因此自然是无穷的……人和自然之间也没有任何隔阂,因为人类生命与宇宙生命乃是融贯互通的,浃化并进的。[31]

把生命融于自然中,与道同体,就能获得无穷的生命力,是中国古代浸淫深厚的人文传统。道教把这种观念取来,改造成自己的信仰,它虽从未放弃高门深院的闭门修道,恪守清规,但针对被说服者的具体情况,更鼓励人们通过摈弃尘世声色的引诱,栖身自然,模仿自然,最后融于自然。以生命去把握自然,让自然反映在生命中,道教所谓的神仙,实际上就是这样的人。

随着魏晋六朝玄学的兴盛,这种鼓励在士人中得到广泛的响应。玄学高扬道家的旗帜,崇尚生命的自然样态,进而提倡复归自然。如王弼就认为,只要“任自然之气,致至柔之和”,就能“物全而性得”[32]。道教也迎合时尚,大力宣扬神仙的自然性。葛洪《抱朴子》第一篇《畅玄》,就开宗明义地说:“玄者,自然之始祖,而万殊之大宗。”生命只要依附这个玄道,即能“含醇守朴,无欲无忧。全真虚器,居平味澹。恢恢荡荡,与浑成等其自然;浩浩茫茫,与造化钧其符契”。达到这个层次,就是神仙。第二篇《论仙》也由此一意展开。神仙优游于自然,不为世间之物所役使,不被庸碌的生活琐事所困扰,从而领略到存在的乐趣;同时,自然的妙趣也丰富了神仙的生命。这使道教的生命追求有了更隽永的价值基础,神仙信仰和游仙理论也因以吸引了大量士人。

且看当时一批士人写的那些游仙诗,就充满了对生活在自然中的仙道乃至自然本身的憧憬,张协的“亭馆笼云构,修梁流三耀。兰葩盖岭披,清风绿巢啸”,那是环境之美;庾阐的“神岳竦丹霄,玉堂临雪岭。上采琼树华,下挹瑶泉井”,那是修炼之怡;沈约的“山嶂远重叠,竹树近蒙笼。开襟濯寒水,解带临清风”,那是优游之乐;庾信的“白石香新芋,青泥美熟芝。山精逢照镜,樵客值围棋”,那是生活之趣。所以,何劭要说“抗迹遗万里,岂恋生民乐。长怀慕仙类,眇然心绵邈”,遗落世事,企慕神仙,实实在在地道出了士人的悠悠之心。

那么,如何倾爱并复归自然呢?最直接的方式莫过于隐逸山林。受玄学的影响,士人之隐逸因得到社会的推崇、舆论的褒奖而风兴盛一时。加以古人普遍认为“处者为优,出者为劣”,至少是“出处同归”[33]。风气所趋,士人竞相隐逸,由于除一些真心归隐的高士外,大多不过只求其名,不务其实,于是也就有了各种各样的隐逸:有寻欢作乐之隐,如奢侈无度的石崇,下野后退居乡间别墅,“出则以游目弋钓为事,入则有琴书之娱”,还自称这种放逸的生活为隐逸[34]。有沽名钓誉之隐,如孔稚圭《北山移文》中讽刺的那位周子,“虽假容于江皋,乃缨情于好爵”,却装作隐士的样子,自命清高以邀取声望,专等朝廷征召,将隐逸当做一条“终南捷径”。有欺世盗名之隐,如邓粲本有高洁的名声,后却禁不住刺史厚礼的诱惑,改节出仕,面对朋友的批评,竟然厚着脸皮,发了一通“朝亦可隐,市亦可隐”的高论[35],如此既得爵禄之利,又有隐逸之名。至于桓玄篡位后,看到历代都有隐士点缀太平,而自己治下却无如此人,便召晋初高士皇甫谧的六世孙皇甫希之,给以钱财叫他辞让不受,好称他为高士,则像足了一出滑稽剧,故时人名之为“充隐”[36]。

其实,所谓隐逸比出仕为优,是在于它宅心玄远,高蹈脱俗。当时,有些士人既不满朝政败坏,又不愿同流合污,现实迫使他们要么忍辱从仕,要么抗志隐逸,除外再无其他选择。旧有的理想和原则使他们选择了后者,高蹈尘表,栖遁林岩。并且由于无法实现经世致用的理想,他们对人生的关怀发生了变化,重心从群体人格移向个体生命,从庙堂移向山林,在山水林泉构成的自然中,他们研习延年益寿的方术,既是出于对神仙道术的信从乃至迷恋,同时也藉以寻求一种精神的寄托。如刘宋时的刘凝之,德行为朝野所重,州里辟召不就,朝廷征聘不应,因居家受乡里小人诬陷,便“携妻子泛江湖,隐居衡山之阳,登高岭,绝人迹,为小屋居之,采药服食”[37]。可以说,他人游迹于山水之境,心憧憬于长生之域,但要说他身涉长生之域,心游山水之境,也是完全可以的。

这样的隐逸,与道教游仙理论的提倡颇有相契合的地方。有的神仙家甚至认为,隐逸山林是修道成仙的必要途径,所谓“山林之中非有道也,而为道者必入山林,诚欲远彼腥膻,而即此清静也”。唯有清静,“遐栖幽遁”,“遏欲视之目,谴损明之色,杜思音之耳,远乱听之声”,才能“全天理”,“守雌抱一,专气致柔”,获得一种自然完足的生命[38]。因为从神仙修炼的角度来看,长生之要在于保养人禀赋于天地的自然“元气”,而养气最好是到远离尘嚣的山林中去,餐风饮露,吸收精气;即使要佐以灵丹妙药,也宜到山林中去采集烧炼。而且,神仙家认为仙人大多悠游于深山之中,遐栖幽遁,或能使人有更多的机会巧遇他们,得到点化。正因为如此,千寻谷底,万仞高山,才成为游仙者乐不思蜀的“仙境”。

既服膺道家哲学,以为人生信条;又信奉道教仙学,以为生命寄托,由此隐逸同时追求长生,修道兼得遁栖山水,两者联袂而进,这在中国古代很长一段时间内,成为士人理想的生活方式。郭璞《游仙诗》就把两者结合在一起,第一首开头即高揭“山林隐遁栖”的大旗,通过与“京华游侠窟”相对待的描写,唱出对“临源挹清波,陵岗掇丹荑”这样闲放生活的向往。第三首更对此作了精心的描绘:

翡翠戏兰苕,容色更相鲜。绿萝结高林,蒙茏盖一山。中有冥寂士,静啸抚清弦。放情凌霄外,嚼蕊挹飞泉。赤松临上游,驾鸿乘紫烟。左挹浮丘袖,右拍洪崖肩。借问蜉蝣辈,宁知龟鹤年。

隐逸的环境是如此的美好,杂英满树,绿林遍山,上有白云缭绕的奇峰异峦,下有碧水潺流的清泉澄溪,仿佛造物主特别的偏爱,将天地灵秀之气全聚集于此,人游于其中,心旷神怡,不禁陶醉在人与造化的冥和中,飘然欲仙,逍遥千载。本来,中国的士人从庄子开始,似乎就一直有着一种“山水情结”,以逍遥山水为人生的最佳境界,以欣赏山水为审美的最高境界,在山水中追求一种悠闲恬适、潇洒飘逸的生活,是他们心向往之的人生境界。诗中的“冥寂士”,就是这样一个已达到这种境界的理想化的形象,他身隐于深山幽林,心游于天庭云霄,抚琴长啸,餐英饮泉,很集中地体现了隐逸与修道相融合的士人的趣味。

现实中,追求这种生活方式和境界的也大有人在。由于真心向往超越个体生命,他们纷纷摒绝尘世声华,在山林中闭门修道。如出身南阳士族的刘 之“少尚质素,虚退寡欲”,“好游山泽,志存遁逸”,尝深入衡山采药,留连忘返[39]。东晋太尉陶侃孙陶淡,虽家累千金,十分富有,却“好导养之术,谓仙道可祈”,年轻时“便服食绝谷”,终身不娶,结庐长沙临湘山中,避绝世人,仅养一只白鹿作伴,遇亲朋好友探访,就移渡涧水以避之;听说州里举自己为秀才,立刻转隐于罗县(今湖南汨罗县)埤山之中,“终身不返,莫知所终”[40]。同为南阳士族的宗测,“少静退,不乐人间”,南齐骠骑将军、豫章王萧嶷征他为参军,不就;又修书请之,答以“性同鳞羽,爱止山壑,眷恋松云,轻迷人路。纵宕岩流,有若狂者,忽不知老至”。以后朝廷下诏征为太子舍人,他干脆带着《老子》、《庄子》两部书,入庐山隐居起来。江州刺史、鱼复侯萧子响派人送来厚礼,他说自己来此“寻山采药”,“量腹而进松术,度形而衣薜萝,淡然已足,岂容当此横施”,婉言谢绝了[41]。这些人抛弃了钱财与功名,隐居山林,兼事修炼,真可谓是现实中的“冥寂士”,人有谓“神仙亦只隐士耳”[42]。的确,在古代,神仙在很大程度上就是被仙化了的隐士,而隐士则是未被仙化的神仙,两者在通常情况下可相互转换,没有根本的区别。

至于那些出身道教世家的士人,于此更是身体力行。如会稽孔道微“隐居南山,终生不窥都邑”。钱唐杜京产一直隐于山中,“闭意荣宦,专修黄、老”[43]。像葛洪这样的道教学者,其实也是来自士族。他出身东吴世家,祖父葛系做过吏部尚书、大鸿胪、辅吴将军等官,父亲葛悌入晋后官至邵陵太守。他“性寡欲”,“不好荣利”,长期隐居山林,最后在罗浮山逍遥闲养,潜心修道,炼丹服食,一直到寿终正寝。乡人称他为抱朴之士,他也因以自号。“抱朴”两字,可以说最简洁地概括了他的隐逸生涯的全部要义:“朴”就是本,守本而不随世变,得以超脱;就是真,任真而率性肆志,得以逍遥;就是元,归元而合同自然,得以永年。据说,他是坐着若睡而死的,“颜色如生,体亦柔软,举尸入棺,甚轻,如空衣,世以为尸解得仙”[44]。显然,葛洪就是一位被仙化的隐士。

陶弘景像

再如陶弘景,也出身于道教世家,祖上做过晋朝的散骑常侍、尚书,祖、父深解术药[45]。十岁时,读了葛洪《神仙传》,便有游仙养身之想,曾经对人说:“仰青云,睹白日,不觉为远矣”,情思非常悠远。作为士人,他读书破万卷,“一事不知,以为深耻”,也做过奉朝请之类的官,但“虽在朱门,闭影不交外物”。后来干脆上表朝廷,脱下朝服挂在神武门上,辞官归隐于茅山,修炼养生去了,自号“华阳陶隐居”,往来书信也以“隐居”签名。

隐逸与修道的融合,在陶弘景的生活中得到淋漓尽致的体现。他师从道士孙游岳,受符图经法后,开始“遍历名山,寻访仙药”。在山中,专心致志地炼一种“飞丹”,据说其“色如霜雪”,有“服之体轻”的神效。他还善辟谷导引之法,四十余年修炼不止,于道门学问浸淫日深,大有心得。他曾对弟子说:

吾见朱门广厦,虽识其华乐,而无欲往之心。望高岩,瞰大泽,知此难立止,自恒欲就之。且永明中求禄,得辄差舛;若不尔,岂得为今日之事。岂唯身有仙相,亦缘势使之然。

这段话足以告诉我们,他的游仙是缘于不慕荣华的淡泊之性,出自向往自然的悠远之情。作为求禄的对立面,游仙使他摆脱了仕宦的苦恼,能够自由自在地悠游于高岩大泽之间。前面已提到过,他把自己比作一头散放在水草之间的牛,而不愿做另一种牛,带着金笼头,虽有富贵之态,却被人牵着缰绳,挥着鞭子,随意使唤。这着实令人想起宁愿做一头小猪,游戏于污水中,自得其乐的庄子来。

在《答谢中书书》中,“性爱山水”的陶弘景还向友人描绘了一个迷人的山林世界:缥缈人云的高峰,清澈见底的流水,峋嶙斑斓的石壁,青翠欲滴的竹林,它们时而笼罩在晓雾中,时而沐浴在夕阳下,构成一个幻丽而宁静的空间;而猿鸟啼鸣,游鱼腾跃,又使这个空间充满了勃勃的生机。这是美的世界,又是净化尘间情欲的仙都,他逍遥其中,在对自然的钟情中,获得了一种对游仙的体悟。他在山中寻访仙药,每次经过林木幽茂、溪水清流的涧谷,就禁不住吟咏起来,留连忘返。还特别喜爱听松风,在庭院中到处种植松树,每有清风吹打松叶声传来,欣以为乐[46]。游仙在他那儿成了真正的逍遥游。“山中何所有?岭上多白云。只可自怡悦,不堪持寄君。”[47]白云悠悠,既象征着他对神仙世界的向往,也写照了他隐逸山林的心境。这样的游仙,始终不脱悠游山水之乐,难怪后来的士人要将两者相提并论,称“遣除万虑,任情独往”的山水之游为“至乐事也,比之游仙焉”[48]。

到了道教鼎盛时的唐朝,陶弘景隐逸修道的茅山已是宫观林立,仙乐嘹亮,许多道士和信奉者云集山中,每年又“有数千人洁诚洗念,来朝此山”[49],不复再有白云悠悠的清静。不光是茅山,凡为道教洞天福地的名山幽谷,大多道观遍野,金阙玉台间,烟雾缭绕,几乎成了高岩大泽中的朱门广厦,以前闭门修道所特有的悠游散放和隐逸之趣,至此大大减损。一些教中名流相继被皇帝请进京城,加官封号,更是荣光不少。加以大唐社会繁荣昌盛,欢乐热闹的时代氛围引导人豪迈地追求现世功业,尽情地享受生活的快乐。士人受此影响,在游仙时遂很少取隐逸到深山幽林闭门修道的方式,而更多地走服食成仙的捷径。如初唐卢照邻因染风疾去官,为了长生,到处访仙求药,乃至自己烧炼金丹,服食三四年后不见效,还以为是丹砂质量不好,遂向洛阳名流朝士乞讨优质丹砂[50]。盛唐李颀也好服食,王维在赠他的诗中说:“闻君饵丹砂,甚有好颜色。不知从此去,几时生羽翼。”并以“悲哉世上人,甘此膻腥食”做对比,表示对其服饵的赞许[51]。

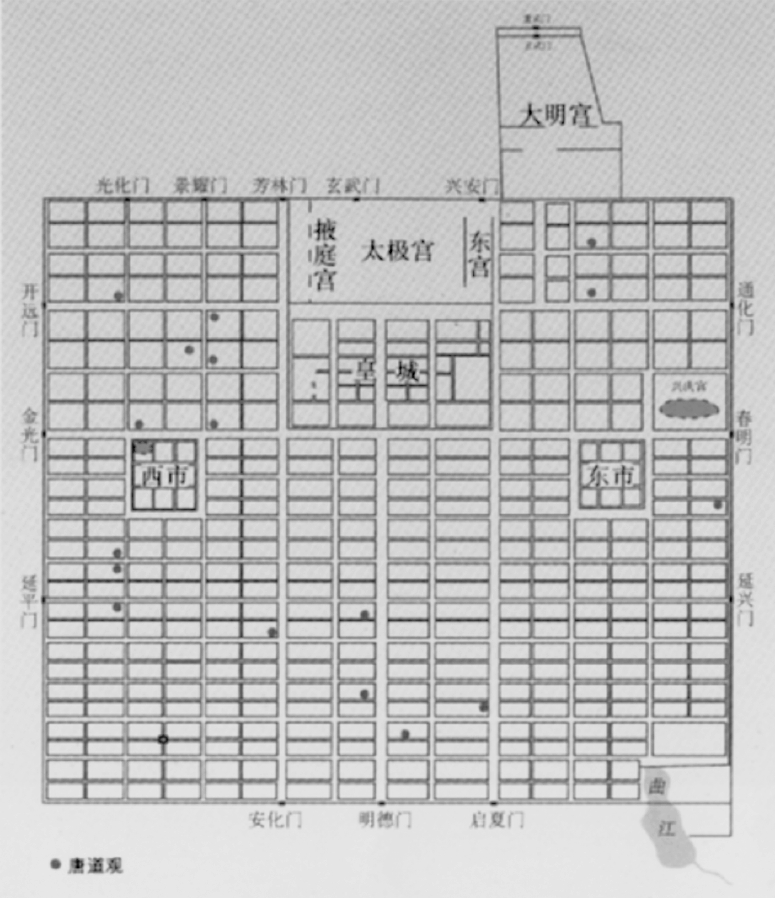

唐长安城道观分布图

“安史之乱”使唐王朝由强盛急转直下,藩镇割据,宦官跋扈,连同朋党倾轧,将社会搅得一片黑暗,到了晚唐,国事日非,更不可为。面对艰危的时事,帝王纷纷醉生梦死,服食求仙以逃避现实;士人们先前只知道对功业、对生活投注热烈的追求,至此恍如梦醒。面对梦醒后的现实,有一种说不出的无奈和失落。在此无奈失落情绪的支配下,许多人不得不重新折回宁静淡泊的世界,独善其身去了,其中有一些则踏上了寻仙游仙的路径。当然,要着重指出的是,随着中毒身死事例的与日俱增,服食丹药的流弊愈益为人所认识。在这种情况下,司马承祯及吴筠等提出的清心寡欲守静去躁思想,及收心离境遗形坐忘的修炼方法,开始受到时人普遍的欢迎,道教服食丹药的主流,开始被“内丹”理论所垄断。

司马承祯和吴筠都是茅山派道士,该派鼻祖陶弘景在《养性延命录》中,就已提出“游心虚静,息虑无为”的长生主张。他们所张扬的神仙理论,实际上是对这一主张的继承和发展。因此从某种意义上可以说,经由初唐以来士人对丹药的迷恋,陶氏隐逸山林式的游仙,至此又再度成为神仙追求的主流。

相传为内丹术奠基人的钟离权,在所传《灵宝毕法》的自序中,就说自己在唐末五代的动乱中,“寄迹江湖岩谷,退而识性留心,唯在清静希夷”。传播钟、吕内修思想的施肩吾,隐居西山学仙,在给友人的信中,也说自己“栖心元门,养性林壑”[52]。《历世真仙体道通鉴》说他是中唐元和十年的进士,做钟、吕之学的传人,至少也得活到一百多岁,这样高寿想来也是隐逸山林长期修炼的结果吧。总之,生值多事之秋,士人不免更加向往清静淡泊的生活,这种寄情江湖林壑,可以自在悠闲,复可以超脱尘世的游仙生活,深深吸引了他们,令他们在现实中重新找到一种精神支柱。从这个意义上说,游仙中的隐逸传统在他们身上得到了恢复,良有以也。

光大这种传统的,是生活于五代宋初的陈抟。他遁入山林,潜心修道,在中国学术史和道教史上享有盛名。

据史书记载,陈抟从小聪明过人,长大后“读经史百家之言,一见成诵,悉无遗忘,颇以诗名”。因怀藏锦绣,他原想走一条“学而优则仕”的道路,不料应考进士落榜,从此一改往志,声称:“吾向所学,足以记姓名而已,吾将弃此游太山之巅,长松之下,与安期、黄石辈论出世法,合不死药,安能与世俗辈脂韦汨没、出入生死轮回间哉?”慨然有尘外之趣。以后,果真抛弃家业,仅携带一只石铛出走,纵情散放于山水之间,访道求仙,寻求寄托。据他自己说,曾遇孙君仿、獐皮处士两位高人,告以王子乔、阴长生等古代仙真修炼的武当山九室岩可以隐居,便欣然前往隐栖,“因服气辟谷历二十余年”。后又移隐华山云台观,整日悠游林间,“渴饮溪头之水,饱吟松下之风”。所谓“华山高处是吾宫,出即凌空跨晓风。台榭不将金锁闭,来时自有白云封”。诗中渲染的松风白云,悠闲自在,颇有陶弘景遗风。由于声名鹊起,上达朝廷,周世宗、宋太宗曾先后邀请陈抟入宫,一个亲自向他讨教黄白之术,一个遣大臣求问玄默修养之道,并都以封官相挽留。他却劝说人主当“以致治为念”,黄白神仙之术,吐纳养生之理,并无益于天下。坚辞不受官职,回山继续他林下逍遥式的修道[53]。

史传又说陈抟“好读《易》,手不释卷。常自号‘扶摇子’,著《指玄篇》八十一章,言道养及还丹之事”,《易》学构成其超越思想的理论基础。据说,他是从一位麻衣道者那里得到《易》学真传的,并曾为其所著的《正易心法》四十二章作注,受《河图》、《洛书》之诀,发《易》道之秘[54]。又从吕洞宾那儿得到《无极图》,阐发其中的秘义,并勒石于华山,传至后来。此即宋儒津津乐道的《太极图》。清人朱彝尊《太极图授受考》认为,此图是河上公经魏伯阳传下来的,“在道家未尝不诩为千圣不传之秘”,而这个不传之秘,实际上就是“方士修炼之术”。陈抟的阐说已不可考见,现权且移录朱氏的解释于下:

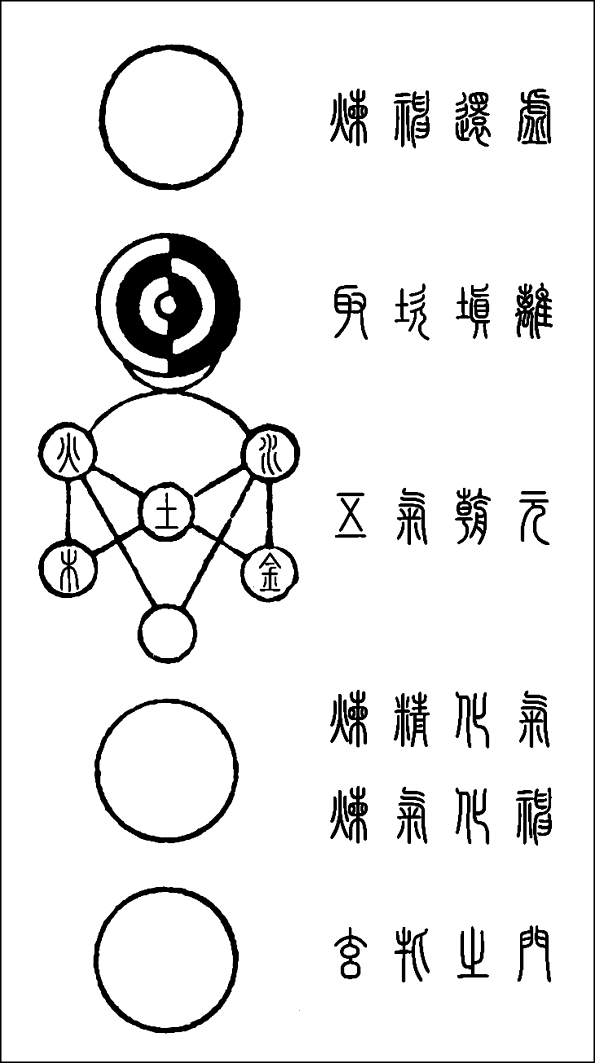

陈抟《无极图》

为圆者四,位五行其中,自下极上,初一曰玄牝之门;次二曰炼精化气,炼气化神;次三五行定位,曰五气朝元;次四阴阳配合,曰取坎填离;最上曰炼神还虚,复归无极,故谓之《无极图》。[55]

显而易见,这张图描绘的是一个内修养炼的程序:首先是进入虚静的状态,集意念于下丹田;待体内真机萌动、精气饱满之后,加以内炼;五脏之气在炼化的过程中凝结于中丹田,成为真阳之气;再配以阳火阴符,急运缓引,使肾气从属阴的下丹田上升到属阳的上丹田,还精补脑[56];最后趋至神旺,炼神还虚,归于无极。陈抟还作有《阴真君还丹歌注》[57],认为人体肾脏有“日月之精”,“虚无之气”,内丹修炼使“上元气结成宝,下元气入昆仑泥丸注为珠,可照三千大千世界”,即进入“真仙”的世界。两相参照,朱氏的解释是可信的。《无极图》的精华揭示了炼气修养的秘法,成为以后内丹学的核心思想。

在闭门修道中,陈抟也像陶弘景一样,表现出一个富有修养的士人特有的本色。史书称他在山中“每寝处,多百余日不起”,这就是有名的“睡功”,一种高深的气功,仙学所谓“蛰龙法”、“胎息法”。他曾对弟子讲述睡功的奥秘,说世俗之人“饱食逸居,汲汲唯患衣食之不丰,饥而食,倦而卧,鼾声闻于四远,一夕辄数觉者。名利声色汨其神识,酒醴膏膻昏其性志”,因迷失于宦海情场,即使在睡乡梦境之中,也不得片刻安宁。而有道的至人,睡的时候则是:

留藏金息,饮纳玉液,金门牢而不可开,土户闭而不可启,苍龙守乎青宫,素虎伏西室,真气运炼于丹池,神水循环乎五内。呼甲丁以直其事,召百灵以卫其室,然后吾神出于九宫,恣游青碧,履虚若履实,升上若就下,冉冉与祥风遨游,飘飘共闲云出没。[58]

这真可称得上是一篇“睡中游仙赋”。其所描绘的睡,实际上是一种借睡炼养的内丹修炼法,在似睡非睡中安卧静养,凝神聚气,使神气相抱,自运于体内,达到致虚极、守静笃的境界。如前所说,宋太宗曾诏请他入宫,历四次,他都不奉诏。其第一次答诏诗中就有“三峰只乞睡千年”之句。在另一首诗里他说:“至人本无梦,其梦乃游仙。真人亦无睡,睡则浮云烟。炉中长存药,壶中别有天。欲知睡梦里,人间第一玄。”[59]这使授他睡功的吕洞宾也佩服其深得此功精妙,据《华山搜隐记》载,吕洞宾说陈抟“非欲长睡不醒也,意在隐于睡,并资修炼内养,非真睡也;唯非得复契睡诀者,不足以语此”,并赞誉他为“真得睡仙三昧者”,这是很能体察他人生态度的评价。陈抟曾作《对御歌》:

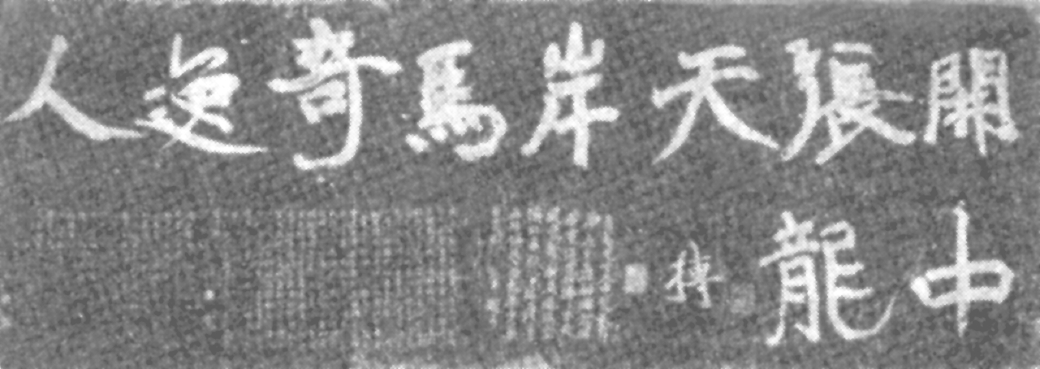

龙门陈抟题刻

臣爱睡,臣爱睡,不卧毡,不盖被。片石枕头,蓑衣铺地。震雷掣电鬼神惊,臣当其时正鼾睡。闲思张良,闷想范蠡,说甚孟德,休言刘备,三四君子,只是争些闲气。怎如臣,向青山顶上,白云堆里,展开眉头,解放肚皮,且一睡觉!管甚玉兔东升,红轮西坠。

显然,他不仅仅是一个“睡仙”,高卧青山,神游白云,遗落世事,潇洒尘外。睡既使他的修道功夫达到炉火纯青,也使得他的个体生命达到了一个很高的境界。《历世真仙体道通鉴》说他仰卧而睡,呼吸“出入无息,面色红莹”,凭着长期的静养寂炼,活了一百多岁[60],最后在石室中安然长眠,“经七日支体犹温,有五色云蔽塞洞口,弥月不散”。他的睡功,像其《无极图》一样,流溉后世,诸如华山十二睡法、玄门五龙蟠体睡功诀、张三丰睡丹诀、先天道派睡功诀、抱龙眠睡功法及搭桥卧功法等,都从中演变而来。他的人生态度、生活哲学,更给士人以深巨的影响。

入宋以后,随着社会由唐代的激荡闳放转向深沉内敛,士夫文人的精神面貌开始变得幽淡起来,他们普遍喜好恬淡清静、闲雅脱俗的生活情趣。由于这种生活情趣日渐成熟和定型,隐逸山林式的修道也越来越成为士人游仙的主要模式。翻开正史以及笔记逸闻类杂书,这种隐逸与修道同趋的清静闲雅随处可以看到。

如江直木隐居庐山修道,家徒四壁,唯药鼎而已[61]。种放隐居终南山东明峰,“每日空山清寂,聊以养和”。为修辟谷之术,在峰顶特建一室,“尽日望云危坐”;又常“负琴携壶,溯长溪,坐磐石,采山药以助饮,往往终日”[62]。他就是陈抟的弟子,也精通《易》学。余杭人陆维之则隐居于大涂山石室中,人称“陆石室”。他长诗,每作必令高宗击节称赏,掩卷叹为“布衣入翰林可也”,欲召他出仕,“辞疾不出”,高宗无奈,叹道:“山林隐士,必不求名,强之出山,乃大劳苦”。他死后,朋友作词悼念,称“若要安心地,须是远名场。几年来,开林麓,建山房,安眠饱饭清坐,无事可思量,洗尽人间忧患,看尽仙家风月,和气满清场。一笑尘埃外,云水远相忘”[63]。可知也是一个以清静闲雅的情怀修道游仙的高士。

此外,《宋史·隐逸传》中许多精通《易》学的士人,其隐逸山林,其实也都迹近游仙。如“尤善考《易》”的王樵,居于梓桐山,道号“赘世翁”。“著《周易指要》”的代渊,“巾褐山水间”,临死还“召术士择日”。他们或优游山水,寻找精神寄托,或以《易》学修养推崇生生大道,大自然本身的生机流畅真力弥漫,激发起他们在大化流转中追求个体生命超越的道路。当然,其间也有一些士人没有遁栖山林而在家中闭修的。如“尤长《易》、《太玄》”的章 就隐居乡里,“尊生养气”;同里范百禄辟谷二十余年,常相与探讨《易》学及生命的修炼。但要说专意道学游仙者,仍以遁栖山林为多。

明清时,随着道教的衰变,游仙日趋世俗化,同时也日益粗俗化,具体表现为斋醮符咒成为主流。士人虽仍有隐逸山林,却很少闭门修道,故同样是《隐逸传》,《明史》所载士人大多未在隐逸中游仙。即使追求长生,也选择其他的方式,如杨引就以《论语·乡党》示人,称“吾教自有养生术,安事偃仰吐纳为”。他“节饮食,时动息,迄老视听不衰”,虽养生有方,但要说其生命修炼已达到极境则不能。唯一的例外可能是孙一元,他“尝栖太白之巅,故号太白山人”,但这个人来历不明,“踪迹奇谲”,“所至赋诗,谈神仙”。别人问其籍贯,声称“我秦人也”;神秘得像一个走江湖的术士,虽闯荡南北一生,终究难说修过什么道。如此隐逸的不修道,修道的不游仙,多少意味着士人理想的生活模式已成昔日黄花。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。