第四节冥世神话

海德格尔在《诗·语言·思》一书中曾把世界图像简化成天空、大地、神圣者和短暂者四元的统一。“短暂者乃是人之存在。他们称为短暂者是因为他们会死。”不以“人”去称谓人之存在,而另立专名“短暂者”,是以死亡来界定人之存在:“死亡意味着能作为死亡而死亡,唯有人去死。动物消亡。”[75]天地永恒,神灵永生,四元之中,唯人有死。王充《论衡·自纪篇》:“惟人性命,长短有期。人亦虫物,生死一时。……犹入黄泉,消为土灰。”他将人与虫物等量齐观,从生物学角度道出人生必死的事实。虽生死并举,所论只在于“死”。古代文人墨客一再唱叹“人生如寄”、“譬如朝露”,都是对生命短暂的感喟。“短暂者”确是人类存在的一种严酷现实,永生的希望是在死亡中破灭的,死亡是人最大的失败,它使一切可能成为不可能。人类对死亡的知识当萌生于人类的童年时期。面对神秘永恒的天空,面对生生不息的大地,人类返观自身,痛感死亡的无奈。作为对死亡的抗拒,人类赋予他们所崇拜的神祇以永生。相对于生存于尘世的有死之人,不死的神祇居住在深遂的天空。居住在永恒的空间,神祇的居留地是神圣的,它不容短暂者涉足,凡人窥视天庭,轻者获罪,重者殛杀。

人类是所有生物中唯一知道自己必有一死的生物,末日将至的苦恼总是在困扰着人类。历代的哲学家,无论是乐观主义的哲学家还是悲观主义的哲学家,他们几乎无一例外地关心着死亡问题。伊璧鸠鲁说:“死对于我们无干,因为凡是消散了的都没有感觉,而凡无感觉的就是与我们无干的。”死亡之所以和我们无关,是因为当我们存在时,死亡尚未降临,而当死亡降临时,我们就已经不存在了。他希望人类能依靠一种逻辑力量去克服对死亡的恐惧。希腊哲学家对于非永恒具有一种非凡的敏感,深知从生命以至万物,永恒乃是不可能的。爱比克泰德说过:死并不可怕,要不然它对苏格拉底就会成为可怕的了。但是恐惧是在于我们对死的想法,认为死是可怕的。叔本华则说过,人生本来就并无价值可言,生活就是带着希望走向死亡。不管生命如何痛苦,如何短暂,如何不确实,人类总是把生命当作至高无上的瑰宝。只有人类的认识力才能暴露生命的无价值,而反抗对生命的执着,进而克服对死亡的恐惧,因此,只有那些认识力获胜,能泰然自若地迎接死亡的人,才能被看作是伟大而高尚的人。所有这些说法,实际上都流露出对死亡之不可避免的无奈,想方设法去寻找能克服对死亡恐惧的理由。

原始人究竟怎样看待死亡,对我们来说还是一个谜,不过从世界上许多古人类都知道用赤铁矿粉末去涂抹死者来看,有一点是确信无疑的,那就是他们已经认识到,死和活是大不相同的。《礼记·郊特牲》:“魂气归于天,形魄归于地。”在我国新石器时代的瓮棺葬中,我们总能看到瓮棺盖上有一个窟窿,那是供死者的灵魂出入用的。河北满城出土的金镂玉衣,头部也有圆孔,其用途不言而喻。我国古代的先民早就存在着灵魂不死的观念。所以才发明出各种隆重的葬礼仪式。如果没有冥世的观念,这种墓葬是不会出现的。但是,有冥世的观念,并不意味着就一定会有冥间神话,这是两件不同的事情。

人是万物之灵,可是恰恰在死亡无法避免的问题上落入了无底的深渊。任何宗教,只要抓住不死的天堂观念,也就抓住了人类。我们只要看看哲学家对宗教的看法,那么天堂观念就会在恐惧死亡的背景上凸显出来:“神的这种显示并不是在历史的耶稣那里向我们呈现出来的,因为历史上的耶稣,就现在来说,只是历史家们的一种构想,但耶稣却是永生之神的道,他在一种‘有说服力的、独特的’启示中,使神和人,时间与永恒,死亡与复活和谐一致起来。”[76]

人类只有一种方法才能反对死亡,那就是不相信死亡是人生真正的终点,有许多方法可以使人走向重生。而相信灵魂不死则是最普遍的方法。例如在日本的神道教中,魂(tama)被认为是存在于人身上的一种精神实体,它可以在“圣人”(holy man)的身上发现,也可以在凡人死后的灵魂中发现。每逢新年,要对“魂”举行祭礼,目的在于能使它凝固化。对于鬼魂的祭礼是世界上最普遍的祭礼仪式之一。

对原始思维而言,肉体的死亡决非意味着灵魂的灭绝,相反,有许多方法可以达到重生。原始人的重生观念并非毫无根据的幻想,而是有一定现实生活依据的:例如当某人陷入昏厥,心脏停止跳动,呼吸中断,面色死白,这样持续几小时、几天,最后,病人仍然复活过来。“野蛮人通常说,这类人是暂时死去,后来灵魂又回到了他的身上。……这就增强了他们的下列信仰:灵魂并不与肉体一起死亡,它在肉体弃世之后仍然继续活着。”[77]从许多民族的冥世神话中可以看到,死亡不是件好事,冥世常常是一个恐怖的地方。

在一些民族的神话中,死亡被看作一种偶然事件,它是由人类的敌人或一些偶然的因素带到这世界上来的。例如一则非洲班图人(Bantu)的神话说:神原本派了蜥蜴去给人类报信:他们将长生不老,又派了壁虎给人类报信:他们将会死亡。但是由于蜥蜴一路上走走停停,还没有走到一半,神便改变了主意,他派了壁虎去给人类报信,壁虎快步如飞,不一会就追上了慢腾腾的蜥蜴。于是,死亡就来到了世上。[78]另一则印度尼西亚的神话说:在创世之初,天地离得很近,创世主用一根绳子系着一块石头作为给人类的礼物,但人类的祖先却不想要它,后来,创世主又系着一根香蕉,人们高兴地接受了它。于是,祖先们听到了从天上传来的声音:因为你们选择了香蕉,所以你们的生命就像香蕉一样,当香蕉树长出子枝时,主干枝就会死去;所以你们也会死亡的,你们的孩子将代替你们的,如果你们选择了石头,你们的生命便会像石头的生命那样,永恒不朽的。[79]

在某些神话中,死亡是人类祖先一种错误选择的结果,它本来是可以完全避免的。

人在死亡后能复活吗?在原始人看来,这是有可能的,因为大自然作出了榜样。既然月亮能够“死则又育”,植物能够死而复生,为什么人就不能呢?死亡虽然被认为不可避免,但有一种方法可以用来拯救死亡,那就是把肉体和灵魂分开,前者是必死的,后者却可以超越死亡。肉体总是和地联系在一起,而灵魂总是和天联系在一起。死亡仅仅意味着肉体和灵魂的永远分离:肉体属于地,灵魂却属于天。正因为有后者,因此人可以得到重生。为了证明人类的确能够死而复生,原始人发明了成人礼仪式,那实质上就是一种象征性的死而复生的仪式。一种带有强制性的、使人痛苦不堪的习俗则以神喻的形式出现,那就是割礼。例如在南非的阿马祖鲁黑人(Amazulu Negroes)中,他们的青年都要进行割礼,因为他们神话中的英雄乌库乌库(Unkulunkul)曾留下神喻:“让男子都行割礼,这样他们就不再是男孩了。”[80]这里,原来界限不清的生命被人为地划分成明确的阶段,成人礼仪式宣告一个男孩的死亡和一个男子的诞生,有时当事人必须出席自己的葬礼,当他忍受了濒临死亡的痛苦后,一个新人就诞生了,他被接纳进成年男子的社会之中,并意味着一种新生活的开始。“神话祖先”实际上在充当不成文法的制定者的角色。成人礼仪式是一种工具,它首先要教会青年能够战胜对死亡的恐惧。

在古埃及,“死亡”一词从未在《金字塔碑文》(Pyramid Text)中出现过。人们相信,神牛哈瑟(Divine cow Hathor)在人死后会把他的鸟形的灵魂送入天堂。对古埃及人来说,区别生和死的界限是很困难的,它缺乏一个明确的可以界定的瞬间,在金字塔文中,天、人、神和死亡都被看成是一种事物,曾经有一段时间,它们都不存在。总之,死亡并非自发地产生的,它是一种外部力量(神的意志或敌意的巫术力量)干涉的结果。人们相信死者的灵魂会进入阴间并受到末日审判,而他们的灵魂最终将回到躯体之中,为了摆脱被罚入地狱的命运,他们发明了一种使躯体保持不朽的技术,即木乃伊,它是人类反抗死亡的伟大记录。同时,为了能在死后同样能享受到人间的生活,他们把各种欢乐的场景用绚丽的色彩描绘在墓壁上。

古埃及的冥世神话是世界上最动人的冥世神话之一,从很早的时候起,埃及人就发展了一种信仰:相信人死后有着漫长的冥世生活,坟墓并非生命的终点,而只是另一种生活的起点。这样,古埃及人很早就抛弃了对死者神秘灵魂的恐惧,相信每一个人都必须为自己的冥世生活作准备。他们按照日常生活去复制坟墓中的种种设施,以便自己的灵魂“卡”(Ka)可以继续享受生活。相信“卡”总需要一个躯体作灵魂居留的场所,这种躯体就是木乃伊,如果木乃伊被毁,“卡”也可以在死者的雕像中居留。图4-041为画在古埃及纸莎草纸上的一幅图画,它描绘一个死者的“卡”正在和死者的木乃伊相会,“卡”被描绘成一只具有人头的鸟,它飞翔在木乃伊的上方,木乃伊的两头点着长明灯。

图4-041

万物都有“卡”,就连太阳神也有“卡”,不过太阳神的“卡”可以多到7个至14个。这样,几乎每个埃及人都在为自己死后的“卡”能享受生前同样的生活而不惜花极大的代价去作种种准备,这是一种对未来冥世生活的投资,而生与死之间的界限就多多少少变得有些模糊了。在古埃及老王朝时代神庙中有一个老妇的雕像,她正在为死者碾磨谷物(参见本书第189页图3-010)。酿造酒类饮料和烘烤面包是古埃及人为死者冥世生活所提供的最常见的食物。许多埃及神庙中都有这类雕像,它生动地说明了古埃及人对冥世生活的重视,坟墓只是联结两个世界的一个中转站而已。古埃及人反抗死亡的记录多种多样,在赫拉孔波利斯(Hierakonpolis)地方的一块壁画残片上可以看到埃及最早的殡葬仪式,其中白色的条带是运载灵魂的船,船上黑白相间的人形是穿着丧服的妇女。[81]

在古埃及神话中,奥西利斯的被谋杀和复活的故事是冥世神话中最生动的部分。这个故事曾由希腊作家普卢塔克在《伊西塔》(De Iside)中作过描述,在老王朝时代的金字塔内的墙上也可以见到有关的记载。按照赫利波利斯神话,奥西利斯是一个善良而智慧的统治者,他把农耕以及其他的技艺带给了埃及人,然而塞特却对他愈来愈嫉妒,阴谋置他于死地,他邀请奥西利斯赴宴,在宴会上他特意制作了一只木盒,并允诺谁能进入木盒之中,谁就能得到木盒,宾客们竞相进入木盒因大小不合而未能成功,而轮到奥西利斯时却正好合适,当奥西利斯进入木盒后,塞特就立刻把木盒关上,经尼罗河进入大海,最后木盒漂到了靠近腓尼基人(Phoenician)居住的海岸巴布罗斯(Byblos),伊锡斯费尽心机去寻找丈夫的遗体,最后终于找到并带回埃及。后塞特又把奥西利斯的尸体剁成碎块,撒遍埃及各地,伊锡斯把丈夫的碎块重新拼凑成一个整体,并用巫术油膏涂抹尸体,在尼菲特斯的帮助下,奥西利斯终于复活。

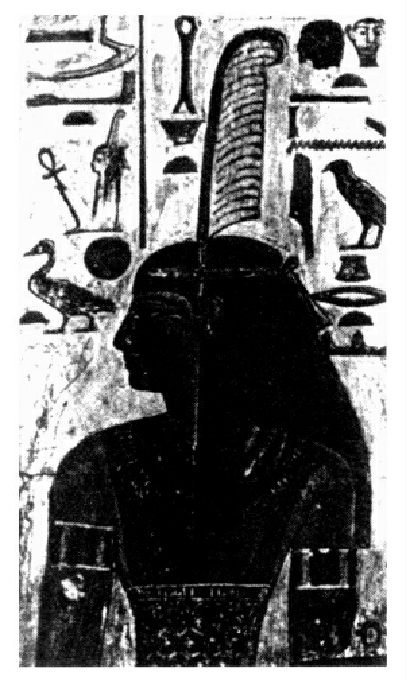

许多研究者一致同意这样的一种看法:普卢塔克的解释可能是根据金字塔文本中的说法,按照这种说法,奥西利斯是埃及的文化英雄,他教给人们农耕和冶金。这个神话有三个因素值得注意。首先是政治因素,奥西利斯和塞特之间的争斗表现了上埃及和下埃及这两部分君主政体合二为一的现实过程,有点近似于中国古代炎黄二帝的争斗;其次是农耕文化的因素,奥西利斯是一个植物神,像苏美尔人的神话中的农耕之神坦木兹在仲夏被杀一样,他的被杀象征着四季的更替,不过,坦木斯并没有成为像奥西利斯那样的死而复生的救世主;再次是末日审判的因素,奥西利斯是冥界中的审判者,他有权决定一个死者灵魂的命运。在这方面,这种信仰和埃及人复杂的木乃伊仪式有着密切的关系,一个埃及国王和神的同一,往往表现为活着的时候是和霍拉斯的同一;而死后则和奥西利斯相同一,因此,埃及的王权和神权的统一和神话中的“奥西利斯-霍拉斯循环”(The Osiris-Horus cycle)有密切的关系。古埃及的冥世神话还有玛阿特(Ma'at)神话。玛阿特是太阳神瑞的女儿,这位真理和正义的女神,肩负着维持宇宙平衡和秩序的重任。她被描绘成一个头戴羽毛头饰的少女(见图4-042)。甚至国王也必须尊重她所建立的原则。玛阿特在末日审判中起着重要作用,在末日审判的天平上,一头放着玛阿特的羽毛,一头放着死者的心,只有比羽毛重的心,其灵魂才能得以永生,而在作末日审判之时,则由智慧和书写之神透特(Thoth)留下记录。

图4-042

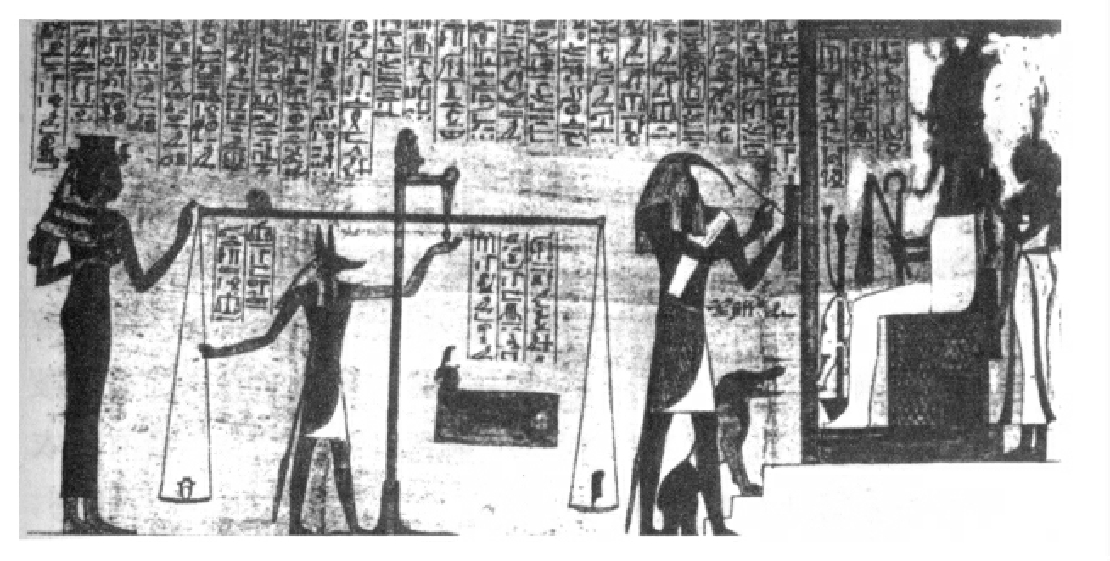

图4-043为古埃及画在纸莎草纸上的关于最后审判的场面:最左面的是真理女神玛阿特,她的羽毛正在作为衡量死者生前道德的标准被置于天秤盘的一端;另一端则是死者的心脏。监督秤盘的是死神安努毕斯(Anubis),他豺头人身,据说他是木乃伊的发明者,而有着鹤头的透特正在把严厉的判决记录在一块小板上,在他们的背后是用象形文字写成的衡量各种罪行的标准,其中包括“我在真理的审判中决不说谎”,“我没有损坏过神像”,等等。最右面居高临下坐着的是最后审判的裁决者奥西利斯,他的身后站立着他的妻子伊锡斯(Isis)。她的形象被认为是后来基督教中圣母玛利亚的原型。此画作于第21王朝时代。这与其说是一幅画,还不如说是古埃及人的一部道德法典。

图4-043

在苏美尔人的史诗《迪尔穆恩》(Dilmun)中,“天堂”是苏美尔人的“不死之家”(the home of their immortals)。“有理由相信,天堂观念即神的花园是由苏美尔人创造出来的,按照苏美尔人的史诗《迪尔穆恩》,他们都居住在‘生命之地’(land of the living),即‘不死之家’。同样有理由相信,《圣经》中的天堂,即包括由底格里斯河和幼发拉底河等四条世界大河所组成的伊甸园,在起源上都是和苏美尔人的‘天堂圣地’相同一的。”[82]又据埃杰顿·赛克斯(Egerton Sykes)的解释:“Dilmun”为苏美尔人的“天堂”,它本是洪水到来之前,苏美尔人的国王齐苏特拉(Ziusudra)居住的地方。[83]

在美索不达米亚,死亡同样被看成是一种外部力量所干涉的结果。这一点,《吉尔加美什》史诗(Gilgameshinthe Epic)说得很清楚:“吉尔加美什,你向何处流浪?你寻找的生命永恒决不会被发现,因为当神创造人之时就让人分担了死亡,人的生命被遏制在神的手中。”在巴比伦神话中,也有非常动人的冥世神话,坦木兹的被杀明显和农耕祭礼有关。按照这一神话,四季的转换就是由于坦木兹的被杀,他的情侣伊什塔尔(Ishtar,又名英妮娜Innina)到冥世中去救他,此时,大地的一切生机都停息,一直要等到第二年春天伊什塔尔把坦木兹从冥世中救出,大地才能恢复生机。一些学者认为,保存至今的美索不达米亚神话只有一则肯定是苏美尔人的,那就是《伊什塔尔降至冥世》,这也是世界上最动人的冥世神话。在泥板文本中,冥世被称为有去无回之地,伊什塔尔本是天界的女王,是巴比伦的月亮女神,她身兼数职,既是爱神又是战神,为了使坦木兹复生,她决心冒最大危险只身来到冥世,而冥世的女王厄里什基伽勒(Ereshkigal)本来就是她的对头,就命令守门者按照惯例,要伊什塔尔通过冥府的7重大门,当她通过第1道门时,被摘去王冠;通过第2道门时,被摘去耳坠;通过第3道门时,被摘去项圈;通过第4道门时,被摘去胸饰;通过第5道门时,被解去腰带;通过第6道门时,被摘去手镯;通过第7道门时,被摘去脚镯并被剥光身上所有的衣服。她被带到冥世女王面前,又经受了60次的拷打,受尽折磨,最后终于在水神恩基(Enki)的帮助下死而复生。但她既然已经到了有去无回之地,诸神也爱莫能助,结果究竟如何,因泥板残缺不得而知。在20世纪50年代,据说又有一批泥板文献被发现,直到目前,仍然尚在整理中。根据原来的泥板文书的记载,伊什塔尔的悲惨命运甚至还影响到人间,大地因为她的被监禁而丧失了丰产的能力。“伊什塔尔到了有去无回之地,公牛不再在母牛面前跳跃。”伊什塔尔在冥世过7道关的说法和《楚辞·招魂》中所说的“虎豹九关”有点相似。图4-044为公元前8世纪时,在泰勒阿斯马(Tell Asmar)所发现的雕有伊什塔尔形象的石碑,她站在一只狮子的背上,挥舞着双臂,呈现出一副暴怒的姿态。在今天的伊拉克境内(即古代巴比伦城),还存有建于公元前575年的伊什塔尔城门的遗址。

图4-044

希腊神话中关于冥世神话的描述也是十分动人的,尤其是俄耳甫斯(Orpheus)与其妻欧律狄刻(Eurydice)的故事更为凄婉。欧律狄刻被蛇咬死,俄尔甫斯为救她而下到冥世。他用歌声驯服了冥世的看门狗刻耳柏洛斯(Cerberus),使复仇女神厄里倪厄斯(Erinyes)也为之落泪,于是地狱的女总管珀耳塞福涅(Persephone)准许俄耳甫斯把妻子带回人间,但要求他在走出冥界之前不得回头看妻子的影子,不能同她说话。而俄耳甫斯因忍不住多看了妻子一眼而永远失去了她。希腊神话中和冥世相关的神祇还有赫耳墨斯(Hermes),古希腊人相信,人死后,其亡灵要由他接引到冥界的大门。只有极少数人的灵魂下降到冥界后,经众神的特许才能重新回到人间。赫耳墨斯还是神的使者和神意的解释者。图4-045为作于公元5世纪的希腊浮雕,赫耳墨斯(左)和俄耳甫斯、欧律狄刻在冥界相会。赫耳墨斯的手拉着欧律狄刻,而她正在和俄耳甫斯诀别。

图4-045

这种“目光诗学”在希腊神话中的那耳喀索斯(Narcissus)、俄狄浦斯、普绪刻(Psyche)、墨杜莎(Medusa)的描写中都可见到,它表现出希腊人对目光的威力曾加以神化。让·斯塔罗宾斯基(Jean Starobinski)在《波普的面纱》(Le voile de popee)中说过:这些神话无非表示了人的目光总是有想看得多一些的欲望。[84]俄耳甫斯为自己的目光付出了最高的代价;那耳喀索斯则迷恋自己在水中的倒影,顾影自怜,结果自恋而死;普绪刻想看一眼情人厄洛斯,厄洛斯就立刻消逝得无影无踪,后来经历了无数的灾难和痛苦才重新团聚;墨杜莎则像她的姐妹一样,目光所及之物都要化为石头。总之,神和人一样,都要为自己的目光付出高昂的代价,尤其是为了爱和美。

印度也有著名的冥世神话。相传魔王罗刹夺取了“三界”(Trilo-ka,即天、空、地或天、地、地狱)的控制权。毗湿奴(Visnu)两步就跨过了天界和人间,而把地狱留给了魔王。在印度的神话史诗《罗摩衍那》中写道:“罗刹丧胆心震惊,无法抵御毗湿奴;他们放弃楞伽城,率领老婆入地府。”[85]《罗摩衍那》的主人公罗摩(Rama)实际上就是毗湿奴最重要的化身之一。其他的重要化身还有黑天(Krishna),罗摩·旃陀罗(Rama Chandra)等。罗摩的妻子悉多(Sita)是罗摩教派崇拜的对象,她既是理想的妻子,又是肥土沃壤的化身。魔王罗波那(Ravana)之妹首喱波那迦(Shurpanakha)和罗摩邂逅相遇,一见倾心而遭罗摩拒绝,罗波那派小妖化身为梅花鹿劫走悉多,罗摩以神箭射穿罗波那的胸膛,夫妻得以重逢,但由于罗波那之手已触及悉多,罗摩命欣喜若狂的悉多离去,悉多无法辩白,只好请其母(地神)让她返回故土。此时大地突然崩裂,地母将悉多扶上宝座,从此以后,悉多就一直深居地下,不再复出。图4-046为印度本地治理(Pondicherry)霍拉(Hola)地方的罗摩石雕像,罗摩手捧死去的悉多,悲痛欲绝。左右两鸟为协助罗摩拯救悉多而遭魔王重创的金翅鸟。此石雕作于17世纪。从这座石雕的表现来看,它所表现的罗摩,其道德观念已经和神话传说中的罗摩有很大的区别,在神话传说中,罗摩仅仅因为魔王的手接触到悉多而对她表示拒绝,这当然是一种十分陈腐的贞操观念,他本人就是这种观念的牺牲品。但在石雕中,这种观念由于罗摩自己的手怀抱着悉多而已经被加以否定。因此,它无疑是从一种新的角度重新解释了这一悲剧性的神话故事。其次,由于石雕无法表现悉多永远隐没于地下这一情节,因此只能把她表现为死亡,这种诗与画的差别使石雕和原来的神话史诗不能不有很大的差别。悉多在神话史诗中并没有死,她只是永远没入地下而已:“于是女神那地母,两臂合拢抱悉多;……悉多坐在宝座上,一下子没入地中;……就在那个祭园中,罗摩心中愁思涌;抬头看不见悉多,世界转眼变成空。”[86]

图4-046

一则美洲神话说:凯蒂欧的妻子死后,他在魔鬼的带领下来到阴间,阴间的黄昏是人间的清晨,阴间的白天则是人间的黑夜。他终于被允许带妻子回人间,但在归途中不能接触她。他由于不能遵守诺言,拥抱了妻子,她也就消失得无影无踪。此时,人类即将诞生,而人类之所以死而不能复生,应归咎于他的不能自我克制。如果我们把世界上各种冥世神话相比较,就不难发现它们的共同要素。一,一对在冥界相会的夫妇,必须一个在世间,另一个在冥界;二,必须有一个在两个不同世界中牵线搭桥的中间人;三,相见的时间必须极为短暂,使得当事人因难分难舍而违背规则;四,以至造成更为永久而痛苦的分离。

中国古代神话中的后稷是死而复活的农神。《山海经·海内经》:“西南黑水之间,有都广之野,后稷葬焉。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷,百谷自生,冬夏播琴。”《淮南子·地形训》:“后稷垅在建木西。其人死复苏其半,鱼在其间。”由此可见,奥西利斯、坦木兹和后稷,他们的神性是相似的。按照《淮南子·氾论训》的说法,后稷之死,构成了鬼神信仰的起源:“后稷作稼穑而死为稷,羿除天下之害而死为宗布。此鬼神之所以立。”《礼记·祭法》:“大凡生于天地之间皆曰命。其万物死皆曰折。人死曰鬼。此五代之所不变也。”《礼记·表记》说:“殷人尊神率民以事神,先鬼而后礼。”尽管在民间,相信鬼神比较普遍,但不少哲学家和思想家却并不相信鬼神。孔子所说敬鬼神而远之,未能事人,焉能事鬼就是一例。《墨子·公孟》甚至说:“无鬼神。”王充在《论衡·论死篇》中说过:“人死不为鬼。”“人死血脉竭,竭而精气灭,灭而形体朽,朽而成灰土,何用为鬼?”中国古人的不朽观不是灵魂不死,而是追求长生不老。或是在子孙满堂中寻求有限生命的无限。所以中国古代没有丰富的冥世神话,原因是多方面的。和古埃及不同,古人也不相信死者可以复活。所以李安宅先生曾以批评的态度去看待古人在丧礼中所进行的仪式:“不过虽知无效,偏又甘于自己哄哄自己。所以问道因为什么三日而后殓,就记曰:‘孝子亲死,悲哀志懑,故匍匐而哭之,若将复生然,安可夺而敛之也?故曰,三日而后敛者,以俟其生也。三日而不生,亦不生矣!孝子之心,亦益衰矣!’”(《问丧》)[87]

中国古代也有极少数的冥世神话。如《楚辞·招魂》中就有“魂兮归来!君无下此幽都些。土伯九约,其角觺觺些”。所谓“幽都”,即阴间的都邑,万物皆黑,与希腊神话中冥国的惨淡无光相似。“土伯”,即地下看守地狱之门的神祇。“觺觺”则形容它的角很锐利,与北欧冥界神话中的地狱看门狗相似。王逸注《楚辞》:“天之西北,有幽冥无日之国。”高诱注“幽都”:“北方之美者,有幽都之筋骨。”《尚书·尧典》:“申命和叔,宅朔方,曰幽都。”《墨子·节用》:“北降幽都。”《淮南子·地形训》:“西北方曰不周之山,曰幽都之门。”可见,古人是相信“幽都”的存在的。在古代,神鬼常常是不分的。有学者认为:“楚人称神为鬼,楚辞中即可找到许多例证:《九歌》是祭神的歌,沅湘古音读‘鬼’为‘九’,九歌即鬼歌,而且所祭者皆鬼而非神。……至今沅湘民间还称神为鬼。”[88]

“九歌”能否理解为“鬼歌”,似仍有商榷的余地。因为它除了《国殇》、《礼魂》外,其他各篇尚难以看作为“鬼歌”。例如《东君》明显是歌颂太阳神的,《云中君》明显是歌颂云神的,《湘君》和《湘夫人》明显是歌颂水神的,《山鬼》明显是歌颂山神的,怎么能说都是“鬼歌”呢?

1972年,长沙马王堆1号墓发掘出2000多年前的帛画,它本是《周礼·春官·司常》中所说的“大丧,共铭旌”中的“铭旌”,是出殡时引领送葬人的幡,落葬后就用来覆盖棺木。全长205公分,呈“T”形,共分上、中、下三段,分别为天界、人间、冥世。天界的标志有太阳、月亮、踆乌、扶桑、飞龙、蟾蜍、玉兔、嫦娥,等等;人间的标志有持拐杖的老妇(即墓主人)和侍女,当为墓主人生前生活的写照;冥世的标志有巨人、大鱼、酒壶、龟蛇,等等。有学者认为,在这幅帛画中,冥世的表现并不仅限于下段,而是全方位的:“在帛画上方,正有两柱似门,各有虎豹盘踞以守,其上且有骑兽豺狼往来奔走。所谓幽都的‘土伯’,王逸又解释它是‘其身九曲’,‘广肩厚背’,‘身又肥大,状如牛也’。这些特征,正和帛画下方正中的屈身肥人非常接近,这当是‘土伯’无疑。”[89]这幅帛画也是对冥世神话的一种补充。

佛教传入后,我国古代的冥世神话也就消失了,或和佛教、道教思想掺杂在一起。阎王(又称阎罗王)原是印度婆罗门教冥府的司狱吏,由佛教传入中国而带来地狱观念的这个死亡之神,后来又和道教合流。汉魏六朝的《搜神记》,就杂以儒、释、道三家的观点。《搜神记·营陵道人》:“汉北海营有道人,能令人与已死人相见。其同郡人,妇死已数年,闻而往见之,曰:‘愿令我一见亡妇,死不恨矣。’道人曰:‘卿可往见之。若闻鼓声,即出勿留。’乃语其相见之术。俄而得见之。于是与妇言语,悲喜恩情如生。良久,闻鼓声悢悢,不能得住。当出户时,忽掩其衣裾户间。至后岁余,此人身亡。家葬之,开冢,见妇棺盖下有衣裾。”当然,它并不是神话。

正因为灵魂不死的观念统治着古代绝大部分的人类,因此古代某些地区的丧葬仪式的复杂程度是现代人所难以想象的。在土耳其安纳托利亚(Anatolia)的恰塔尔·许于克(Catal Huyuk)曾发现所谓“生命之神”的神庙。生命之神的形象就出现在神庙的墙上,她四肢分开,并和公牛的头骨联成一体,她的腹部有一个圆形或同心圆的符号。这种所谓的神庙主要用于丧葬仪式,在执行这种仪式时,要由化妆成秃鹫的祭司负责处理尸体。图4-047为“生命之神”的神庙。[90]这种复杂的丧葬仪式的具体目的已经难以考察,但是根据推测,它仍然和灵魂不死的观念相关,死者的尸体经过这种仪式处理后,他的灵魂被储存在墙上生命之神的形体之中,然后有朝一日再进行投胎,尸体虽然被分解了,而灵魂却得到了拯救,这样,生死之间的轮回又重新开始了。

图4-047

【注释】

[1]塞缪尔·诺厄·克雷默:《古代世界的神话学》,纽约1961年版,第7页。

[2]《五十奥义书》,中译本,1995年版,第90、147页。

[3]《培根论说文集》,中译本,1986年版,第5页。

[4]威廉·施密特:《原始宗教与神话》,中译本,1987年版,第237页。

[5]《五十奥义书》,中译本,1995年版,第20页。

[6]恩斯特·卡西尔:《语言与神话》,中译本,1988年版,第203页。

[7]转引自C.汤姆森(C.Thomson):《古代哲学家》,中译本,1963年版,第152~153页。

[8]中华世纪坛艺术馆编:《伟大的世界文明·美索不达米亚文明》,2007年版,第57页。

[9]赫西阿德:《神谱》,第116~134行。转引自《希腊哲学史》,1988年版,第77~78页。

[10]《阿里斯托芬喜剧集》,中译本,1954年版,第297页。

[11]塞缪尔·诺厄·克雷默:《苏美尔人和阿卡德人的神话学》(Mythology of Sumer and Akkad),载塞缪尔·诺厄·克雷默编:《古代世界的神话学》,纽约1961年版,第103页。

[12]参见G.斯威布(G.Schwab):《希腊的神话和传说》,中译本,1978年版,上册,第1页。

[13]J.B.普里查德(J.B.Pritchard):《与〈旧约〉相关的近东古代文献》(The Ancient Near Eastern Text Relating to the Old Testament),第5页。

[14]威廉·施米特说过:“东南澳洲的库林人相信人的身体是用泥土形成的……东部肯塔塞曼人也传说卡利神给他的夫人马诺伊德造了两个小泥人。……加蓬矮人相信至上神用湿泥形成了第一个人,然后以它万能的语言,使泥人变成了活人。”见威廉·施米特:《原始宗教与神话》,中译本,1987年版,第306页。

[15]A.莫雷(A.Moret):《尼罗河与埃及文明》(The Nile and Egyptian Civilzation),伦敦1996年版,第26页。

[16]参见塞缪尔·诺厄·克雷默编:《古代世界的神话》,纽约1961年版,第382页。

[17]特奥多尔-威廉·丹策尔(Theodor-WilhelmDanzel):《巫术与神秘科学》(Magie und Geheimwissenschaft),斯图加德1929年版,第31页。

[18]玛丽·道格拉斯(Mary Douglas):《纯洁与危险:对亵渎和禁忌观念的分析》(Purity and Danger:An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo),纽约1966年版,第115页。

[19]恩斯特·卡西尔:《符号形式的哲学》,纽黑文和伦敦1965年版,第2卷,第91页。

[20]维柯:《新科学》,中译本,1989年版,上册,第116页。普劳图斯为古罗马著名喜剧家。

[21]黄展岳:《中国古代的人牲人殉问题》,载《考古》杂志1987年第2期。

[22]詹姆斯·弗雷泽:《金枝》,中译本,1987年版,下册,第624~626页。

[23]恩斯特·卡西尔:《语言与神话》,1988年版,中译本,第72页。

[24]约翰·希克:《宗教哲学》,中译本,1988年版,第82、86页。

[25]参见《石器时代的西伯利亚神秘雕刻像》,载《信使》1981年1月号。

[26]哈斯顿·卡哈(Hasteen Klan):《纳瓦霍人的创世神话》(Navajo Creation Myth),载玛丽·C.惠尔赖特(Mary C.Wheelwright)编:《纳瓦霍人宗教丛书》(Navajo Religion Series),第1卷,圣菲1942年版,第19页。

[27]坎贝尔·汤普森(Campbell Thompson):《亚述人的医学文献》(Assyrian Medical Text),伦敦1923年版,第59页。

[28]戴维·比德尼(David Bidney):《神话、符号与真理》(Myth,Symbolism and Truth),载托马斯·A.谢别克(Thomas A.Sebeok)编:《神话专论》(Myth:A Symposium),印第安纳大学1958年版,第22页。

[29]A.M.霍卡特:《王权》,伦敦1927年版,第189~190页。

[30]S.H.胡克:《神话与仪式》(Myth and Ritual),牛津1933年版,第8页。

[31]埃德蒙·波尼翁:《公元1000年的欧洲》,中译本,2005年版,第28页。

[32]阿道夫·埃尔曼(Adolph Erman):《埃及和古埃及的居民》(Agypten und agyptisches Leben imAltertum),赫尔曼·兰克(Hermann Ranke)编,蒂宾根1923年版,第170页。

[33]M.W.琼森(M.W.Jonson):《艺术史》(History of Art),纽约1986年版,第60页。

[34]转引自H.法兰克福:《古代宗教思想》(Religious Thought Ancient Period),载《哲学之前》(Before Philosophy),伦敦1949年版,第102~103页。

[35]C.列维-斯特劳斯:《猞猁的故事》,中译本,2006年版,第155页。

[36]《阿闼婆吠陀》,XIX53;见恩斯特·卡西尔:《符号形式的哲学》,纽黑文和伦敦1965年版,第2卷,第115页。

[37]杜而未:《中国古代宗教系统》,台湾1977年版,第1页。

[38]C.莫利纳(C.Molina):《印加人的神话传说和祭礼》(The Fables and Rites of the Incas),C.R.马卡姆(C.R.Markham)英译本,剑桥1873年版。

[39]E.S.哈特兰(E.S.Hartland):《原始的父系制》(Primitive Paternity),伦敦1910年版,第1卷,第89页。

[40]C.列维-斯特劳斯:《猞猁的故事》,中译本,2006年版,第207页。

[41]转引自恩斯特·卡西尔:《语言与神话》,中译本,1988年版,第41页。关于阿兹特克人用活人祭献的历史记录可参见约翰·凯里编:《历史目击记大观》,中译本,1992年版,第88~89页。

[42]A.索弗(A.Sofaer)、V.青泽尔(V.Zinser)和罗尔夫·M.辛克莱(Rolf M.Sinclair):《独特的太阳记号结构:新墨西哥独特的古天文学遗址有关冬至、夏至和春分、秋分的记号》(AUnique SolarMarking Construct:AUnique Archaeoastronomical Site in New Mexico Marksthe Solstices and Equinoxes),载《科学》(Science)1979年第206期,第283页。

[43]F.H.库欣:《我在祖尼人中的冒险》(My adventures in Zuni),圣菲1941年版,第116~117页。

[44]《祖先的声音———非洲神话》,时代生活图书公司编,中译本,2003年版,第23页。

[45]C.列维-斯特劳斯:《野性的思维》,中译本,1987年版,第75页。

[46]杜而未:《中国古代宗教系统》,台湾1977年版,第2~3页。

[47]参见爱德华特·埃克斯(Eduard Erkes):《中国与美洲神话的比较》(Chinesisch-amerikanische Mythen Parallelen),载《T'oung Pao》XXIV,1926年版,第32~54页。

[48]尼古拉斯·哈拉兹:《诺贝尔传》,中译本,1985年版,第155页。

[49]苑利主编:《二十世纪中国民俗学经典·信仰民俗卷》,2002年版,第69页。

[50]J.布德:《人与兽———一部视觉的历史》,中译本,2001年版,第177页。

[51]C.列维-斯特劳斯:《猞猁的故事》,中译本,2006年版,第210页。

[52]艾瑟·哈婷:《月亮神话》,中译本,1992年版,第20页。

[53]钱钟书:《管锥编》,第1册,1979年版,第56页。

[54]安德烈·勒鲁瓦-古昂:《史前艺术的宝藏》(Treasures of Prehistoric Art),英译本,纽约1985年版,第118~119页。

[55]《考古探险·再现历史的神秘辉煌》,北京大陆桥文化传媒编译,2006年版,第47页。

[56]艾瑟·哈婷:《月亮神话》,中译本,1992年版,第95页。

[57]《祖先的声音———非洲神话》,时代生活图书公司编,中译本,2003年版,第91页。

[58]E.G.帕林德:《非洲传统宗教》,中译本,1999年版,第44页。

[59]蒙田:《蒙田随笔全集》,中译本,1996年版,中卷,第123页。

[60]《莎士比亚全集》,中译本,第10卷,第26页。克莉奥佩特拉即Cleopatra,又译为克娄巴特拉。

[61]英格丽·褒曼:《我的故事———英格丽·褒曼自述》,中译本,1983年版,第356页。

[62]赫伯特·帕辛(Herbert Passin)和约翰·W.贝尔特(John W.Bennett):《南伊利诺斯州变化中的农业巫术》,转引自阿兰·邓迪斯(Alan Dundes)编:《世界民俗学》,中译本,1990年版,第444页。

[63]埃德蒙·波尼翁:《公元1000年的欧洲》,中译本,2005年版,第29页。

[64]参见刘启益:《西周金文中月相词语的解释》,载《历史教学》1979年第6期;容镕:《中国上古时期科学技术史话》,1990年版,第156页。

[65]洛朗斯·德拉比(Laurence Delaby):《雅库特人的历法》(Un Calendrier Yakoute),载《宇宙万物》(ObjetsetMondes)巴黎1968年冬季号,第311~320页; E.P.奥尔洛夫(E.P.Orlova):《西伯利亚北部和远东居民的历法》(The Calendars of the Peoples of North Siberia and the Far East),载《Sibirski Arkheologieskii Sbornik》1966年第2期,第297~321页。

[66]《五十奥义书》,中译本,1995年版,第36页。

[67]特拉维斯·赫德森(Travis Hudson)和E.昂德哈(E.Underhay):《天空中的晶体》(Crystals in the Sky),圣巴巴拉1978年版。

[68]亚历山大·M.斯蒂芬(Alexander M.Stephen):《霍皮人日记》(Hopi Journal),纽约1936年版。

[69]R.I.道奇:《我们野蛮的印第安人》(OurWild Indians),哈特福特1882年版。

[70]J.布雷迪(J.Brady):《卡拉维斯历法》(Clavis Calendaria),伦敦1812年版;伊丽莎白·斯韦德隆(Elisabeth Svardsrom):《Nykopingsstaven och de Medeltida Kalenderrunorna》,瑞典乌普萨拉1966年版。

[71]参见杰拉尔德·S.霍金斯(Gerald S.Hawkins):《圆形石林的译码》(Stonehenge Decoded),加登城1965年版;亚历山大·汤姆(Alexander Thom):《英国史前巨石遗址》(Megalithic Sitesin Britain),牛津大学1967年版;安东尼·F.阿韦尼(Anthony F.Aveni):《哥伦布前的美洲考古天文学》(Archaeoastronomy in Pre-Columbian America),得克萨斯大学1975年版。

[72]罗伯特·H.梅里尔(Robert H.Merrill):《奇曾豪考的历法权杖》(The Calendar Stick of Tshi-zun-hau-kau),载《克雷布洛克科学协会》(Cranbrook Instituteof Science)1945年第24期,第1~11页。

[73]亚历山大·马沙克:《对北美一根刻有阴阳历权杖的研究》(A Lunar-Solar year Caledar Stick fromNorth America),载美国考古学会编:《古代美洲人》(American Antiquity)总第50卷,1985年1月号。

[74]冯时:《殷历月首研究》,载《考古》1990年第2期,第144~156页。

[75]M.海德格尔(M.Heidegger):《诗·语言·思》,中译本,1991年版,第157页。

[76]卢瑟·J.宾克莱(Luther J.Binkley):《理想的冲突》,中译本,1983年版,第290页。

[77]爱德华·泰勒:《人类学》,中译本,1993年版,第317页。

[78]《祖先的声音———非洲神话》,时代生活图书公司编,中译本,2003年版,第48页。

[79]转引自米尔恰·埃利亚代:《神秘主义、巫术与文化风尚》,中译本,1990年版,第42~43页。

[80]A.W.豪伊特(A.W.Howitt):《澳大利亚东南部的土著部族》(The Native Tribes of South-East Australia),伦敦1904年版,第645页。

[81]H.W.琼森:《艺术史》,纽约1986年版,第55页。

[82]塞缪尔·诺厄·克雷默:《苏美尔人和阿卡德人的神话》,载塞缪尔·诺厄·克雷默编:《古代世界的神话学》,纽约1961年版,第102页。

[83]埃杰顿·赛克斯:《非古典神话辞典》(Dictionary of Non-Classical Mythology),伦敦1974年版,第59页。

[84]让·斯塔罗宾斯基:《目光诗学》(L'oeil vivant),第1卷,巴黎1961年版,第9~27页。

[85]《罗摩衍那》,中译本,2002年版,第1卷,第64~65页。

[86]《罗摩衍那》,中译本,2002年版,第7卷,第524~525页。

[87]李安宅:《〈仪礼〉与〈礼记〉之社会学研究》,2005年版,第15页。

[88]赖祥亮:《浅谈客家巫术文化的源流》,载《寻根》2007年第5期。

[89]《座谈长沙马王堆一号汉墓》,载《文物》1972年第9期,第61页。

[90]见E.亚当森·霍贝尔:《人类学,人的研究》,明尼苏达大学1972年版,第209页插图,它具体地描绘了化妆成秃鹫的祭司在这种神庙中执行丧葬仪式,处理尸体的情景,其场面十分恐怖。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。