欧几里得几何的核心部分用了很多著名的定义、公理和符号。这个自成体系的数学分支用它的精确和有序启发了一代又一代的数学家。欧几里得广为人知的一个“普遍观念”是:整体大于部分。这个观念历经2000多年都没有受到质疑。

后来,在19世纪70年代早期,一个不知名的数学家开始宣称:对数和数论来说,整体不一定大于它的一部分。这似乎是一个离经叛道的主张,如果它不是由天才而执著的德国年轻人格奥尔格·康托尔提出来,会很容易被人忽略。但它只是康托尔众多震动数学界的断言之一,另一个与这个神秘观念有关的是无穷。

对这个神秘的观念,长期以来,数学家和哲学家们一直关注着,缓慢地取得了一些进展,但始终没有深入。一些人,比如伽利略,主张“从根本上来说,无穷是我们无法理解的”(1)。卡尔·弗里德里希·高斯(Karl Friederich Gauss)写信给另一位数学家说:“我反对把无穷量当作实体来用,数学中从来不允许这样做。无穷仅仅是一个说法而已。”(2)康托尔不仅主张一个实在、具体的无穷概念,还坚持认为有很多种不同规格的无穷,他甚至找到了一种在数学上处理这个观念的方法。

康托尔的工作有多重要?他创造了集合论,这成为拓扑学、分形论和其他很多现代科学的基础。康托尔在集合上的成就所推动数学的进步帮助微积分打下了坚实的基础。将集合论和无穷这两个观念结合起来,他提出了无穷集。这个观念让其他人激动,为很多人开拓了新研究领域,也让他自己陷入了悲喜交加的境地。

康托尔的新数论将影响他那个时代整整一代人,并对他们的数学观念形成挑战。它引发了一场动摇数学根基的批判性的数学内审。另外,它的蕴意和矛盾还会继续影响接下来的几代数学家,直到现在。后来,杰出的德国数学家戴维·希尔伯特形容康托尔的工作为“数学思想中最惊人的成果,纯智力领域中人类活动最完美的实现”(3)。

提出一项新成果,从而面临反对,这并非不寻常的事。但康托尔的遭遇似乎特别严重和不幸。约瑟夫·W·道本可能是美国最重要的康托尔研究者,他把康托尔的遭遇与布鲁诺被宗教裁判所施以火刑进行对比。他写道:“现在的数学家没有谁敢尝试从一个封闭的数学世界闯入一个奇异的、复杂的、无限的数学世界。有一个人曾经被烧死在火刑柱上,格奥尔格·康托尔的遭遇没有那么激烈,但他遭受了很多同时代人的审查和抵制。”(4)

这些反对者中,最重要的是利奥波德·克罗内克。他是一位地位颇高、有着极大影响力的数学家。克罗内克曾经是康托尔的老师之一,实际上,在早些时候,他还支持过康托尔的工作,甚至给康托尔的早期论文提过一些建设性的批评。但当康托尔的研究脱离正统时,克罗内克越来越反对康托尔本人和他的研究工作。道本说:在他们的冲突达到顶点时,“克罗内克认为康托尔是一个科学骗子、叛徒、‘败坏青年者’。”(5)

利奥波德·克罗内克1823年生于一个富有的德国犹太家庭,受过良好的早期教育。条件优越的他,只要想学数学,就可以一直学下去。在家乡李格尼茨(Liegnitz,现在是波兰的莱格尼察,Legnica)的学校,他跟恩斯特·爱德华·库墨尔(Ernst Eduard Kummer)学数学,后者后来在算法和几何方面取得了很高成就,并一直是克罗内克的密友。1841年,克罗内克进入当时的世界数学中心柏林大学,跟随当时最优秀的几位数学家学习。他们是:P·G·勒尤恩·狄利赫莱(P. G. Lejeune Dirichlet)、卡尔·古斯塔夫·雅可比(Carl Gustav Jacobi)和费迪南德·哥特霍尔德·艾森斯坦(Ferdinand Gotthold Eisenstein)。1845年,他获得博士学位。但这时他从数学领域转到了陷入困境的家族商业中,长达10年。这段时间里,他结婚生子,但始终没有间断数学研究工作,虽然仅仅是作为业余爱好。

1855年,他和他的家庭搬到柏林,他才由此开始了职业数学生涯,接下来,他的事业发展很快。

这个时候,德国数学发生了很重要的变化。狄利赫莱在哥廷根大学的请求下,离开了柏林大学,库默尔填补了留下的空缺。在库默尔的推荐下,卡尔·特奥多尔·魏尔斯特拉斯(Karl Theodor Weierstrass)也进入柏林大学任教。魏尔斯特拉斯是一位成功的中学教师,刚刚在方程的幂级数表示法上发表了一篇广受好评的论文。虽然克罗内克还没有成为柏林大学的教员,但他写出了一些水平很高的论文,渐长的声誉使他成为位于柏林的皇家科学院的成员,这使他有了在大学讲课的资格。

1866年,哥廷根大学向克罗内克提供了一个很好的职位。但他留恋柏林的幸福生活,拒绝了这个邀请。然而到1883年库默尔退休时,他还是成为了柏林大学的一名教授。不过,从19世纪60年代起,这三位数学家——库默尔,魏尔斯特拉斯和克罗内克——成为支配德国数学界的三巨头,时间超过25年。在柏林科学界,克罗内克尤其活跃。在招募很多国内国外最重要的数学家方面,他扮演了极其重要的角色。这些数学家中,有西尔维斯特和理查德·戴德金(Richard Dedekind)。对于后者,我们将在以后详细讨论。

克罗内克还是几个其他学会的成员。当国内和国外有空缺的数学职位时,有关人员经常会征求他的意见。1880年,他成为奥古斯特·利奥波德·克列尔(August Leopold Crelle)出版的《纯粹与应用数学杂志》(Journal for Pure and Applied Mathematics)的编辑。这本杂志通常简称为《克列尔杂志》(Crelle's Journal),它可能是当时最受尊敬的数学杂志。

克罗内克的成就主要在于他在整合算术、代数和分析学上的努力,以及他在椭圆方程上的贡献。他在代数和数论方面做出了很多改进,也提出了很多新观念和新定理,例如他在无穷级数收敛上的定理。

有趣的是,克罗内克有点特立独行。比如,他相信所有的算术可以建立在整数的基础上。因此,他认为在算术中,分数仅仅是派生出来的,只有充当符号的用途。除了几何和机械之外,他对所有的数学学科进行了分类,但他把代数和分析归入算术一类。因为他相信所有的算术都可以建立在整数的基础上,他认为不仅是分数,无理数和复数也都是错误和虚幻的观念,它们是运用一些错误的数学逻辑得出来的。

于是,当费迪南德·林德曼(Ferdinand Lindemann)写了一篇论文,里面有证明超越数存在的内容时,克罗内克会评论说:“你对数π的漂亮研究有什么用?无论如何无理数根本就不存在,为什么要在这样的问题上费脑子?”(6)他相信最终会找到一个办法重组这些“不自然”的形式,得到一个只包含自然数的更基本的形式。他说过一句漂亮的俏皮话:“上帝创造了整数,所有其他的数都是人造的。”

克罗内克和康托尔发生冲突,有什么好奇怪的呢?

但克罗内克研究数学的方法也让他和其他一些同行发生了争执。虽然克罗内克谨慎地不与他视为对手的同行发生激烈争执,也不发表恶毒的评论,但他还是没有做到,照样用下流、伤人的方式行事,在背后诋毁他们。他中伤的这些人中间,就有他昔日的好友魏尔斯特拉斯。两人生命的最后几年,他们一直都在为他们的数学观点争执。魏尔斯特拉斯作为一个杰出教师的巨大成功,也很让克罗内克恼火和沮丧。

从一封1885年魏尔斯特拉斯给他的同行索尼娅·柯瓦列夫斯基(Sonya Kowalevsky)的信中,我们可以了解克罗内克的所作所为。他写道:

但最糟的是,克罗内克利用他的权威宣称,迄今为止,所有致力于建立方程理论的人在主面前都是罪人。当一个像克里斯托费尔(Elwin B. Christoffel)这样极其古怪的人说二三十年后现有的方程理论将全都过时时……我以耸肩作答。但[接着]克罗内克下了这样一个定论——我一字不漏地重复他的话:“如果时间和精力允许,我将展示……更严格的方法。如果我不能亲自做到,接替我的人会……,它们会认同所有当今那些所谓的分析工作的错误。”一个有着卓越才能和杰出成就的人下出这样一个论断……我由衷地钦佩……像他所有的同事一样。这不仅对那些诚恳承认犯错的人是一种耻辱……也直接诱导年轻一代抛弃他们的前辈并凑集在他的周围……看到一个曾经无瑕的人,在自我膨胀驱使下,说出这些影响恶劣的话——而这种影响他似乎觉察不到,这种事确实让人伤心,让我内心充满了苦涩与悲痛(7)。

克罗内克身材矮小,而魏尔斯特拉斯身材高大。数学史家阿米尔·D·阿克泽尔(Amir D. Aczel)这样形容他所说的“这些冲突的滑稽特性”:“这个小个子男人经常攻击这个大个子,就像一只小狗在追一只圣伯纳狗。”(8)为了躲避和克罗内克的争执,魏尔斯特拉斯甚至想逃到瑞士去。但他又担心克罗内克极有可能会成为他的继任者,那样人们为了迎合克罗内克,他(魏尔斯特拉斯)的工作就没有人接着做了。他坚持留了下来。到1888年,魏尔斯特拉斯让他的几个朋友知道,他和克罗内克的友谊结束了。但是很显然,克罗内克从来没有意识到自己的言行对魏尔斯特拉斯的伤害有多深。后来在好几个场合中,他都称魏尔斯特拉斯是他的朋友之一。

克罗内克还和他长期的朋友兼同事赫尔曼·阿曼杜斯·施瓦茨(Hermann Amandus Schwarz)发生了一场有趣的争执。施瓦茨是库默尔的女婿,曾经是魏尔斯特拉斯的学生。记住,魏尔斯特拉斯是一个大个子;而克罗内克不仅很矮,而且对此很忌讳。1885年,施瓦茨问候他,说了这样的话:“不尊敬矮子的人,不配称作才俊。”施瓦茨显然认为他在聪明且幽默地对克罗内克致以敬意。克罗内克却不认为这是一个玩笑,但是之后他没有发出任何尖锐的书面回应,连口头的都没有。他只是再也不跟施瓦茨打交道了。

因此,康托尔不是唯一一个和克罗内克闹翻的人。当我们了解一下克罗内克具有的因素——他在数字和无穷上的固执观念;他在学术和出版界的声誉和强大地位;他向人施加影响和权威的能力时,我们会明白为什么康托尔会成为他最大的靶子。这里还有另外一个争议:他这样对待康托尔,他的对手们怎么看。施瓦茨,魏尔斯特拉斯,还有其他一些人,都对这事不高兴,但他们也不加干涉。正如我们在后面要看到的,康托尔在和克罗内克的相处过程中,麻烦不断,差不多一生都摆脱不掉。

半个世纪前,我们可能会读到这两个人反目成仇的另一个有趣原因。埃里克·坦普尔·贝尔是20世纪早期的一位康托尔和克罗内克传记作者。他妙笔生花,想象丰富,是一位很有影响的数学史家。1937年,他这样写他们(康托尔和克罗内克)的争端:“一个犹太人和另一个犹太人,他们为了纯科学问题发生争议,或者仅仅是其中一位对另一位出于忌妒或担忧。学术上所生的怨恨,没有比他们这个时候所表现出来的更恶毒了。”(9)

贝尔的这段陈述中有些内容有误。康托尔不是犹太人,尽管这是个犹太发音的名字,他也确实选了希伯来语第一个字母做他的符号。实际上,贝尔在这篇文章的其他地方写道:“他的家人是基督徒,父亲已皈依新教,母亲生来就是罗马天主教徒。”(10)

因为血缘背景的原因,康托尔也许在某个地方有犹太人的因素。但他生在一个虔诚的基督教家庭,他后来也深深地被罗马天主教教义所吸引,并陷入其中。他甚至认为集合论是神揭示给他的。正如他在1896年所写的:“从我开始,真正的无穷理论将第一次提供给基督教哲学。”(11)

康托尔和克罗内克另一个不同在于他们的文化背景。克罗内克的父亲是一位商人。康托尔的父亲也经商,但一家人深深沉浸在艺术之中。小时候,康托尔就在音乐和绘画上展现出了天才。不过,他直到10多岁才显露出对数学的能力和兴趣。虽然他的父亲希望他学工程,但他抵制了父亲的反对,坚持了自己的选择。

康托尔1845年生于圣彼得堡,并在那里上了小学。但在格奥尔格11岁时,他父亲健康不佳,他们搬到德国,因为那里气候温暖。看起来,格奥尔格在德国从来没有真正感到过舒适,他常常深情地回忆着早年在俄国的生活。1863年18岁时,他进入柏林大学,开始跟随魏尔斯特拉斯、库默尔和克罗内克潜心学习。他还积极参与柏林数学学会的活动,在1864年到1865年,他担任了该学会的主席。

1866年在哥廷根大学学了一学期之后,1867年他在柏林大学完成了博士论文。论文的名字是《关于不定二次方程》(On Indeterminate Second-Degree Equations)。为了准备口头答辩,他还钻研“在数学里,提出问题的艺术比解决问题更重要”的课题。卡尔·弗里德里希·高斯在1801年他的《算术研究》(Disquisitiones Arithmeticae)中没有解决的一个数论问题,被他拿来作为例子。这是康托尔问问题方式特殊的一个早期迹象,后来这开创了全新的数学探究领域。

1867年,在获得博士学位后,他在柏林的一个女子学校教了一段时间的书,不久,就成为哈勒大学(the University of Halle)的教师。他余下的职业生涯都是在那里度过的:开始是讲师(只有讲课费);然后,在1872年成为一名助理教授;终于,在1879年成为一名正教授。这是一个让他犯难的境地。他感觉他是被放逐到一个根本就是二流的学校,对他整个的研究生命来说,与其他高水平同行的联系被切断了,很难从他们那里得到启发。在他研究生涯的后期,康托尔指责克罗内克通过这种方式排挤他。

然而在他整个数学生涯中,他都尽力和那些高水平的同行保持联系,比如卡尔·魏尔斯特拉斯、赫尔曼·A·舒瓦茨、理查德·戴德金、哥斯塔·米塔格-列夫勒(Gosta Mittag-Leffler)和费里克斯·克莱因(Felix Klein)。康托尔总认为,在哈勒大学任教,就好比(美国数学家)在马萨诸塞大学阿默斯特校区(UMass Amherst)任教,哈佛或麻省理工才是理想之地。实际上,阿默斯特不是二流学校,在那里也不会切断与学术界其他同行的联系,当然它确实不是哈佛。换句话说,尽管康托尔对没在柏林大学或哥廷根大学任教心存怨恨,但事实上,哈勒大学也不像他认为的那样糟糕。最后,正如我们将要看到的,他情绪容易剧烈波动,这会增强他的不快。

从积极的方面来看,无论如何康托尔取得了极大的成功。他开始撰写数学论文。起初是数论方面的,反映了高斯对他的影响和他对高斯的兴趣。有趣的是,也反映了克罗内克对他的影响和他对克罗内克的兴趣。接着,哈勒大学的一位前辈爱德华·海涅(Eduard Heine)认识到康托尔的过人之处。海涅曾经努力钻研过一个有趣的问题,并就此写过一篇论文。这个问题是这样的:如果某个方程能用三角级数表示,那么该级数是否唯一?在海涅的建议下,康托尔钻研了这个问题,并对这个级数的唯一性提出了重要的证明。

这不是一个简单的问题,需要好几个步骤才能完成,每一步他都发表了一篇论文,展示他的唯一性定理使用的范围。他早期大部分的论文都发表在瑞典的《数学学报》(Acta Mathematica)上。这份受人尊敬的杂志是瑞典人哥斯塔·米塔格-列夫勒创办并编辑的。他是最早认识到康托尔天才的数学家之一。在写这些论文的早些时候,克罗内克给康托尔提过一个被证明是很有用的建议。很显然,在这个时候两人依然相处得很好。

康托尔继续追究下去。他开始思考数(或点)集的问题,包括无理数,这跟三角表示不矛盾。在1872年的一篇论文中,他按照有理数的收敛序列详细说明了无理数。他正在进入一个让克罗内克感觉不舒服的领域。

康托尔对三角级数唯一性的证明也牵涉到实线上点集的性质,于是他开始探寻点集的复杂性和它们与其他数集之间的关系,并将它们扩展开来(12)。

自从古希腊以来,哲学家、神学家和数学家就已经开始努力摸索无穷这个观念和它的诸多寓意。例如,伽利略在他经典的《关于两门新科学的对话》(Dialogues Concerning Two New Sciences)中认为,很有必要指出平方数和自然数一样多,如他所说:因为“每一个平方数都有它的根,每一个根都有他的平方数,但没有哪一个平方数不止一个根,也没有哪个根不止一个平方数。”(13)

换句话说,如果我们考虑到正整数这个类别或集合,我们得到一个很大、没有边界的数集——(就它本身来说)一个超越人们理解的数集。然而,知觉上它应该存在。那么,考虑到伽利略的说法,我们也得到一个平方数的集合,其中每一个数都是一个正整数的平方。伽利略说,有多少个自然数就有多少个平方数。但伽利略也知道有些整数不是平方数,比如2、3、5、7等等。平方数怎么就比自然数少了呢?伽利略把这仅仅看成是一个难解之谜、一个矛盾,就把它扔在一边,谈别的事去了。

康托尔继续钻研这个问题。他从理查德·戴德金提出的一个观点出发,后者是他早期的崇拜者之一。1872年,戴德金定义:如果一个集合包含一个与它的元素一一对应的元素所组成的子集,那么这个集合是无穷的。例如,如果我们列出所有的自然数,即:1,2,3,…,n,… ,我们可以很容易把它们直接一一对应的平方数1,4,9,…,n2,…,得到的集合放进这个自然数集合里。康托尔从这里突飞猛进了。他说:这个全集(1,2,3,…,n,…)和子集(1,4,9,…,n2,…)都是“可数的无穷”,或者说是“可数的”。

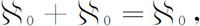

他说,这种“可数的无穷”集有相同的“势”。为了表示这个势的级别,他用了希伯来字母表的第一个字母阿列夫(aleph)和下标0,将这个术语读作阿列夫零( )。

)。

换句话说,自然数集N可以包含一个与它的元素一一对应(同势)的子集。因此整个集合与它的部分相等。当然,这与人们长期信奉的欧几里得的公理“整体大于部分”是直接相悖的。

现在康托尔脑子转得飞快,他开始创造出一种新的数学。例如,他向我们展示,如果我们把所有整数(阿列夫零)和所有整数的平方数(也是阿列夫零)加起来,结果仍然是阿列夫零!

而且,同样有

依此类推。对于一些人来说,也许这看起来仅仅是一个游戏。康托尔则认为这意味着需要一门新的数学,而这也是这门数学的开端。

他选择阿列夫符号是既聪明又恰当的做法。他主要是这样认为的:古希腊和罗马字母已经在数学和科学中被广泛运用,而他的数学值得用一个独特的符号。但直到19世纪90年代,他认识到需要用一个标准化符号,才正式引入它。在这之前,他试着用了不同的符号。我们在这里用阿列夫简化了说明步骤。

19世纪70年代和80年代是集合论发展的时期。1872年,戴德金已经在一一对应的无穷集和子集上做了一些工作。康托尔继续钻研下一个逻辑问题:有不可数的无穷吗?就是说,有规模不一样的无穷吗?他通过再次审视数的集合来开展这项研究。他清楚有理数集可以一一对应于自然数集,代数数(14)集也可以这样。

这样能得出实数集(15)吗?他花了些功夫,但在1873年年底,他写信给戴德金说,他已经成功地证明了实数集不能与自然数集一一对应(16)。它是“不可数的无穷”。康托尔给这种集合取名“连续统”,用符号c表示。这一刻,集合论诞生了,不同规模集合的观念形成了!

通过这个证明,他展示了实数的次序比自然数高。他明白他必须发表这个结论。他也明白很多数学家都对他的成果持有很大保留意见。在这篇论文中,他将既解决无理数问题,又解决无穷的规模问题。他希望论文发表在《克列尔杂志》上。不幸的是,克罗内克作为那儿的编辑,有权拒绝任何论文。克罗内克也已经流露过对康托尔研究方向的不满。更何况,克罗内克的观点,包括他对无理数的认识,在数学界广为人知。如果其他数学家看到一篇清楚陈述康托尔新成果的论文,仅仅是为了讨好克罗内克,他们也会坚决表示反对意见的。

康托尔决定耍个心眼。他认为,业内的很多人,包括克罗内克,很可能是仅仅扫一下这篇论文的题目,看是否有什么值得反对的东西在里面。他给他的论文取名为《关于所有实代数数集合的性质》(On a Propery of the Collection of All Real Algebraic Numbers)。因此,从这个题目来看,它仅仅像是对约瑟夫·刘维尔(Joseph Liouville)一个早期定理的证明。这个定理说的是:非代数实数确实存在。表面上看来,他似乎只是写代数数方面的问题。这个策略成功了。1874年,这篇论文蒙混过关,发表在《克列尔杂志》上了。集合论崭露头角——但它不得不藏在一篇看起来说的是别的主题的论文里。

但是,现在麻烦要来了。从这时开始,康托尔清楚,克罗内克会更加提防他的。

事情平静了一段时间,康托尔继续准备迎接下一个挑战。1877年,他发现甚至他自己也忽略了无穷的一个性质。在1874年给戴德金的一封信中,他提出了下面的问题:一个平面(比如一个包含边界的正方形)能和一条线(比如一条包含两个端点的直线段)一一对应吗?这样,对于平面上的每个点,在线上都有一个对应点;反过来,对于线上的每个点,平面上都有一个点与之对应。我认为解答这个问题不是一件容易的事,尽管事实上看起来,答案似乎很明显是“不能”,证明它显得几乎没有必要(17)。

这个故事第一个值得注意的地方是:康托尔应该提出了这样一个问题。第二个值得注意的地方是:3年后他再次写信给戴德金说,他已经阐释了这个问题的答案,是“能”。概括一下,他说n维连续空间可以与一条线上的点集一一对应(具有相同的势)。他写下“我看出了这一点,但我不敢相信。”(18)他的证明有点笨拙,但非常正确。

戴德金对康托尔的新发现表示祝贺,但提醒他将其发表会很难。他说对了。1877年7月12日,康托尔将阐释这个发现的论文送给《克列尔杂志》。尽管这些发现——所有连续的直线、平面或曲面都是相同等级的无穷——颇有争议,但杂志的编辑答应发表它,魏尔斯特拉斯也承诺在论文面世后宣传它。

然而随着时间的流逝,很显然杂志社方面没有采取任何行动去促成论文的发表。康托尔怀疑克罗内克在幕后搞鬼,阻挠论文的刊载。他越来越不安,写信给戴德金说他考虑收回这篇论文,尽力在别的地方发表它——尽管《克列尔杂志》以前发表过他的成果。戴德金说服他再等一段时间看,或许他对杂志施加了某些影响。无论如何,这篇有时被称作康托尔的《稿子》(Beitrag)的重要论文,最后确实在第二年进入了公众的视野。

尽管杂志发表了他的论文,但时间拖得这么长,克罗内克竟能施展阴谋到如此程度,康托尔还是感到很不安。

克罗内克的阻挠行为背后有部分动力纯粹是出于数学目的,他只是实实在在地不同意康托尔的数学观点,理解这一点很重要。克罗内克认为康托尔在玩弄一些不合逻辑的观念,不应该允许他发表这些没有结果的想法。克罗内克不是第一次这样做,他曾经阻挠过其他关于无理数和无穷的论文的发表。况且,康托尔的证明建立在无理数和实数一一对应的关系上,而对于克罗内克来说,无理数纯粹就不存在。

可是康托尔的论文最后确实发表了,而且发表在《克列尔杂志》上,这使他成为备受尊敬的人。尽管每个人都很不赞成他的理论,但很明显他正在成为一名革命性的思想者。如果他的感觉和信念是对的,那么他正在创立一门全新的数学,显而易见他是这门新数学的大师。他开始越来越感觉到孤独,对推动世界的无能为力也让他越来越不开心。他无比渴望能成为德国一个重要大学——或者是哥廷根大学,或者最好是柏林大学——的教师。他还认为对比诸如施瓦茨、L·富克斯(L. Fuchs),特别是克罗内克这些名师,他的工资低得太多。实际上,他曾经申请过柏林大学的教职,但魏尔斯特拉斯告诉他:他的申请被拒绝和克罗内克的高薪有关。

康托尔对此很是不快,但他怀疑此事另有蹊跷。他是对的。看到自己实在不能阻挠康托尔发表论文,克罗内克煞费苦心地抨击康托尔和他的成果。其中一个手段是提出——尽管这些主张从来没有见诸报刊——不仅康托尔的成果是个骗局,他本人也是一个冒充内行的“牛皮匠”和一个带坏青年的“教唆者”,他在诱惑这帮年轻人进入一个“数学疯狂的危险世界”(19)。无论如何,在这场微妙的战争中,克罗内克的权威使他取的绰号成为打击康托尔的有力的武器。

照著名的数学史家莫里斯·克莱因的说法,克罗内克的抨击的的确确让数学家们怀疑康托尔的成果(20),康托尔没有被邀请去一个更有名望的大学任教,这很可能是个原因。康托尔全部的研究生涯都在哈勒大学度过。然而需要指出的是,哈勒校方对待康托尔很慷慨,在他需要的时候,他们就可以暂时不安排他上课。

像克罗内克一样,康托尔认为他们的冲突在某种程度上是一场关于谁的数学观点正确的战斗。即使在这个表面看来不涉情感的角斗场,他也相信最终的结果并不取决于对真理的纯粹求索。他把它看成是“一个有关能力的问题,这种问题永远不取决于说理;克罗内克或我,谁的观点最有能力、最有包容性、最能结出硕果,这才是问题所在。唯有经历岁月的证明才能够决定我们之间争斗的成败!”(21)

与此同时,在克罗内克进行他的抨击时,康托尔也没有闲着。比如,在申请柏林大学的教职被拒后,他写了一封信,直接寄给柏林的教育部长,抱怨这些抨击。然后在1884年早些时候,他写信给米塔格-列夫勒说:“我从来没想过……我会真正地回到柏林大学,但我还是打算努力争取。当了解到施瓦茨和克罗内克狠毒地密谋攻击我之后,考虑到这会阻碍我回到柏林大学,我认为我必须采取主动,并亲自向部长大人求助。我清楚地知道这样做即刻就会产生的效果:克罗内克肯定会怒火中烧,就像被蝎子蜇了一样,他的后援团也会发出狂嚎,柏林大学的人会以为他们处在非洲沙漠中,四周到处都是狮子、老虎和鬣狗。”(22)

当然,康托尔是对的,克罗内克确实有所反应。但如果康托尔以为会有人发出狂嚎,那他就错了。克罗内克再一次在幕后行动,没有愤怒的吼叫,有的是很微妙的小动作。他可能隐约意识到了康托尔的神经里潜伏着某种不稳定的因素,这看起来很有可能,于是他谋划该做些什么事,使康托尔的问题变严重。1884年1月,克罗内克联系了米塔格-列夫勒,提出他要在《数学学报》上刊登一篇短文,以此说明“现代方程理论和集合论的成果都是没有实际意义的”。(23)

康托尔听说了这件事,很显然他认为,克罗内克正设法使他失去一个发表论文的主要出路,就像过去克罗内克竭力反对《克列尔杂志》发表他先前的论文一样。而这份杂志现在仍有欢迎他且富有同情心的编辑。康托尔认为克罗内克要登载在《数学学报》上的文章将惹起争端,他威胁说,如果米塔格-列夫勒接受了这篇文章,他以后就不再把自己的论文投给这份杂志。迫于他在这个领域日显重要,这个威胁起了些作用。但克罗内克一直都没有投来什么文章,也许他只是想刺激康托尔一下,使他做出某些不冷静或者令人不快的事来。正如事后所见的那样,康托尔后来“兑现”了他的威胁——因为别的原因,他断绝了与这份杂志的所有联系。不过正如克罗内克所希望的,毫无疑问康托尔的过激反应损害了他和一个重要支持者的关系。

然而,这些事都没有阻止康托尔继续源源不绝地创造出新的数学思想。1879年,康托尔开始了一些新的研究,从1879年到1884年,他发表了6篇系列论文,推动了这个课题的发展。康托尔回到先前困扰过他的一个问题。早些时候,他发现了可数无穷(阿列夫零)和不可数无穷,比如实数,他暂时命名为c。但他有些困惑:有集合在规模上处于aleph 0和c之间吗?

他相信答案是否定的,并希望证明它——在他的算术里,aleph 0和c就像整数中的0和1。后者是我们的数字系统中开始的两个整数,在它们之间没有其他的整数。如果集合论里适用相同的情况,那么c会跟aleph 1相等,他定义其为aleph 0之后下一个级别(或水平)的无穷,于是从这里开始,他可以建立起以aleph为基础的数字系统。

有几种方法可用来表述他所称的连续统的假设。简单的表示是

他认为这是对的,但必须证明它。

在6篇系列论文中的第五篇,展现了他对自己在数学世界的地位的复杂感情。他写道:“这篇论文的发表,不仅大胆地表达了我的愿望,也表达了我坚定的信念:会有这么一天,人们将认为普及这种观念是很平常、很合适、很自然的一步。我依然很清楚地认识到:采取这一步,对当前关于数学中无穷的普遍看法,以及对当前数的本质观念来说,我是在和它们作对。”(24)

在他的生活和学术生涯的平衡上,康托尔几乎一直都在跟连续统假设作斗争。在这项工作过程中,他经常写信给米塔格-列夫勒,说他已经有了答案;接着他又写信,撤回他的证明,并宣称连续统假设是不对的。这样的事反复发生。他坚持去尝试解决这个问题,这成了他生活的全部。在第六篇论文里,他说答案就要出现了。

看起来似乎是他缺乏某些数学技巧,但实际上不是这样。他不知道他正竭力解决的问题是没有答案的。这就是说,在康托尔所处的那个年代,在数学体系中,连续统假设是没有答案的。这一点,我们在后面的章节里将会看到。

今天得到这个答案,改天得到另一个答案,这种令人发疯的经历使他付出了沉重的代价。他对这个问题的投入,加上来自同行(特别是克罗内克)的、他视之为不公平甚至是报复性的待遇,极大地影响了他的精神状态。

早些时候关于康托尔生活的传记把这些行为——他对连续统假设的投入和来自克罗内克的攻击——视为使康托尔发疯的主要原因。其实他还有其他的挫折。1881年,哈勒大学海涅讲席有了一个空缺,康托尔设法安排当时在中学教书的戴德金去争取。很显然,康托尔想借此既得到友谊又能得到一些学术上的相互促进。况且,如果能把戴德金请来,哈勒大学本身也会成为一个重要的数学中心。1882年早些时候,戴德金拒绝了这份邀请,这无疑反映出了他对康托尔的性格有一些担忧。康托尔接下来推荐了另两个人,也都被拒绝了。他又推荐了一个人,但这个新来的人和康托尔一直没有形成紧密的关系。

康托尔的晚年确实不时地在一个神经医疗机构里度过。1884年5月,在他41岁时,他第一次精神崩溃了,他一生余下的33年多,很多次都遭受这种严重折磨。他进入了哈勒大学神经诊所进行治疗。这是学校建立的一个神经诊所,在那里他住了一个多月。

我们再一次听一听贝尔引人入胜的描述。写到年轻的康托尔,他说:“格奥尔格决心成为一个数学家,但他务实的父亲……固执地试图让他去学工程,因为这更有希望谋到一个能过上好日子的职业……年轻的康托尔诚挚地爱着他的父亲并有着深厚的宗教情怀,他没有意识到这个老人只是把自己对金钱的贪念强加到他的身上。这是对格奥尔格·康托尔超级敏感的神经的第一次扭曲。”同时,“在违背自己的根本意愿而竭力去迎合他父亲的过程中,格奥尔格·康托尔播下了不自信的种子,这使得他在后来遭受克罗内克恶毒攻击时很容易受伤害,也让他对自己研究工作的价值表示怀疑……他的父亲妥协了,但这时伤害已经造成了。”(25)这真是一个精彩的想像,但根本就不真实。实际上,格奥尔格的父亲看起来是一个意志坚定、通情达理的家长,他对格奥尔格和他的职业怀着真诚的关爱。

后来的作家认为康托尔实际上是一种双极性情感疾病(躁郁症)的患者。他在数学上所遭遇的挫折以及艰难的人际关系,特别是与克罗内克的关系,很可能在他的精神疾病影响下被夸大了,但这不是引起他精神疾病的原因。据可靠证据,我们还掌握了这样的事实:“对于他感觉到的来自他(大学)同事的迫害”,他不时显示出“一种无疑的夸大感觉。”(26)

第一次从精神诊所出来后,某些事使他认为他还是可以解决与克罗内克的矛盾的。在他出来后,他也确实联系过克罗内克,试图与后者和解。克罗内克不带怨恨地回复了他。在第二封信里,康托尔竭力对他正在做的研究做进一步详细的解释。在信中,他措词尽量委婉地写道:“我认为,我在最近几年所做的最主要科学工作(我把它们都归在集合论这个大题目下),与在你看起来很确定的‘实在’数学中的要求并不是很冲突。也许表述有错误(也许不够完备、清楚),相比我研究的其他方面,也就是哲学方面的内容,我的研究中实在的数学方面你关注得比较少。”(27)

1884年10月,他们甚至聚会了一次,在一起谈了一个晚上。但他们之间的分歧太大了,这次会面效果甚微。后来,康托尔在一封给米塔格-列夫勒的信中描述这次会面说:“因为我研究工作的成功,他(克罗内克)和他的先入之见从攻势转为守势,对我来说,这不是小事。正如他告诉我的,他想很快就发表他关于算术和函数理论方面的观点。我祝他好运!”(28)

克罗内克对康托尔的真实感情如何?1885年,在给米塔格-列夫勒的信中,索菲娅·柯瓦列夫斯基(Sophie Kowalevsky)说,克罗内克“很恨康托尔”。(29)

1885年,康托尔遭受了又一个打击。这一次是来自他自己的朋友和支持者米塔格-列夫勒。这一年的早些时候,康托尔寄了两封说明他最新工作的信给《数学学报》以供发表。3月,米塔格-列夫勒回信说,鉴于这两封信没有对任何有意义的结论作出证明,在康托尔能够解释这些结论前发表这些东西会损害他的名誉。米塔格-列夫勒认为,相对于当时的数学发展水平来说,发表这些东西早了大约100年!——如果现在就发表,没有人会懂它,它背后的理论在100年后的将会被人再次发现,人们也许会认同他。

事情发生这种转折,对康托尔打击很大。米塔格-列夫勒试图做一件好事,但这显示出:即使是他,也没有完全理解康托尔研究工作的重要性和将会发挥出的能量。康托尔认为,他已经被这个唯一能支持他艰难探索的重要数学家抛弃了。那么,这就正好中了克罗内克的下怀。康托尔要求《数学学报》把他的论文都退回来,以后再也不在那里发表了。米塔格-列夫勒没想到要抛弃康托尔,但不管动机如何,最后的结果却是他真的抛弃了康托尔。

看到自己在数学上的前途就这样黯淡下去——实际上看起来是没有希望了,康托尔的反应没法不激烈。他开始把更多的时间投入到其他追求上去,包括哲学和神学。他还发现,对比数学家,从罗马天主教会的神学家那里他获得了多得多的支持(30)。

与此同时,他暴发神经病的间歇期越来越短,他在神经诊所呆的时间越来越长。1896年他母亲的死,1899年他弟弟和小儿子的死,都给康托尔增添了更多的情感伤害。

不能彻底征服连续统假设,一直不能真正安于他在数学界的地位,在个人问题和数学研究中的失望又引起了很多不快甚至痛苦,康托尔也许有时把发病当作是一种舒缓。这些年有很多时候,他不遗余力地想证明英国哲学家兼政客弗朗西斯·培根(Francis Bacon)是莎士比亚戏剧的作者。作家纳萨里尔·查劳德(Nathalie Charraud)偏激地认为:在某种程度上,康托尔试图向世界揭示莎士比亚的真相,与他希望向世界揭穿克罗内克的真面目有关(31)。

他的思维也转向了宗教。在这段时期,康托尔把连续统假设上升到了教条的高度——因此它无需证明——并宣称:“从我开始,基督教哲学将第一次用来为无穷这个真理服务。”(32)

然而,在这些因发病而封闭起来的时期,他的思维一直保持活跃。实际上,康托尔的精神疾患也不全是一个负面因素。双极性情感疾病的一个普遍的特征是痴迷或激动,在这种“亢奋”的状态中,对某些病人来说,容易爆发出创造力,也能把注意力更集中到工作上。这种状况在康托尔的身上,是再明显不过了。

但是一般来说,在晚年他把更多的精力花在了哲学上,他甚至能够和很多学者讨论这方面的问题。他还长期热衷鼓励年轻人,在早些时候,他实现了建立德国数学学会(Deutsche Mathematiker-Vereinigung,即DMV,或者 German Mathematicians' Union)的梦想。这是一个官方的数学机构。他认为,这个机构首先可以为年轻的数学家提供一个论坛,使他们可以不再遭受他经历过的曲折。另外他相信,年轻人可以因此更好地理解和发展他所开拓的新数学。

1891年9月,德国数学学会第一届年会在康托尔所在的哈勒大学召开,他担任会议主席,并担任该机构的主席直到1893年。在第一届年会上,他还打算宣读一篇论文——实际上,这是他5年多来在新数学研究上的第一篇论文——展示不可数集合存在的一个新证明。在论文中,他引入了一个方法来说明:给定任意集合,它所有子集组成的集合都会比这个母集合本身高一次幂。这项成果的核心是一个方法,即后来著名的对角化方法。虽然这个对角化方法是一项很可靠的成就,但他把集合和子集的势进行对比,在后来还是给他带来了很多困扰。

尽管他和克罗内克之间有争端,他还是邀请克罗内克到这次开幕会上做演讲。当然,作出这样的邀请有很多理由——主要是因为克罗内克的地位和崇高的声誉,人们很难忽视他。但这样做还有一个更深、更微妙的目的。克罗内克对康托尔的抨击经常藏在幕后,在讨论会和演讲中也经常出现,但从来没有写成论文。康托尔希望在这样一个论坛里,克罗内克应该会被逼得在公众面前说出他对集合论的真实感受,这样他的偏见就在数学界公开了。

正如康托尔13年前在《克列尔杂志》的一篇论文里所做的那样,为了避开克罗内克的耳目,他用特别的方法将他的论文改头换面了一番。这一次他把论文取名为《关于集合论的一个基本性质》(On an Elementary Property of Set Theory)。他认为无理数依然存在争议,但用他的新方法,他不再需要依赖它们,甚或也无需依赖无穷集合的一般观念。

克罗内克是否会中圈套,我们永远都不会知道了。克罗内克的妻子在一次登山事故中受了伤,他送话来说他祝愿大会成功,但不能到会了。

后来,康托尔向米塔格-列夫勒透露说,克罗内克不出席可能是最好不过的事了,因为这给同行了解克罗内克在幕后诋毁康托尔一个的绝佳机会。可是,克罗内克本人在这一年的12月去世了。

大会很成功,会后,康托尔的论文发表在德国数学学会的《年度报告》(Jahresbericht)上。康托尔表明:给定任意集合,它所有子集组成的集合总是比它的母集合高一次幂(高一个基数)。在论文中,他对有限和无穷基数做了新的强调,这又说明了它们各自恰好是集合的有限和无限幂数。

与此同时,康托尔对德国和德国数学家越来越反感,这也没什么好奇怪的。于是,他很快就积极参与筹划1897年将在苏黎世召开的国际数学家大会(International Congress of Mathematicians)。与成立德国数学学会一样,他希望为新思想的发展创立一个更鼓舞人心的论坛。

也许是第一次感到逃离了克罗内克恶毒的眼睛,没有什么顾忌,康托尔拿出了一份对他的无穷集合理论新的详细说明。在1885年和1887年,这份说明分两次刊登在《数学年鉴》(Mathematische Annalen)上。

1888年,康托尔写道:“我的理论像岩石一样坚固,所有射向它的箭都会很快被反弹回来射向射箭的人。我凭什么知道这一点?因为我从各方面研究它好多年了;因为我观察过各种与无穷数抵触的事物。”(33)

过了一段时间,看起来数学中所有的问题都开始有用集合来定义和解释的苗头——事实上,集合论最终会成为数学的基石。

然而到世纪之交的时候,康托尔完全没有先前那么自信了。首先,他和其他人在他的研究中发现了某些悖论,这使他和他的追随者们很是痛苦。这里陈述的悖论,是指从可接受的前提得出矛盾结论。一个简单的例子是著名的塞维利亚理发师的故事:他宣称要给塞维利亚城所有不给自己刮脸的男人刮脸,那么他给自己刮脸吗?

集合论中最著名的悖论是1901年由伯特兰·A·W·罗素提出来的。他是英国广为人知的哲学家兼数学家。罗素提了一个乍看起来很简单的问题,但它动摇了集合论和大部分数学学科赖以维系的根基。罗素考虑到这样一个事实:实质上每种事物都可以归入集合,这就是集合论观念如此强大的原因。他假定一个由所有不是自身元素的集合所组成的集合,称这个集合为R。然后他问:集合R是它自身的一个元素吗?跟那个理发师一样,如果R是它自身的元素,那么它不符合这个集合元素的定义;如果它不是自身的元素,那么它是这个集合一个元素。

罗素悖论不是集合论中发现的第一个悖论,也不是唯一的一个悖论。事实上,康托尔的朋友恩斯特·策梅洛在以前提出过类似的问题,但认为它不值得追究和发表。

但这个悖论有着深刻的寓意。早期的集合论考虑过包容一切事物的泛集合的可能性。现在看来,这是不可能的,不是每种事物都能形成集合。我们开始看到,这些悖论对数学家和逻辑学家提出了多么严重的挑战。跟其他悖论一样,罗素悖论就像一头在花园里跳舞的大象一样困扰着数学家们。

然而对于一些数学家来说,包括那些悖论,这些负面的走向中没有一个看起来能推翻康托尔在超限算术中的基本结论。实际上,人们认为康托尔的新观点和新理论对数学分析、函数理论、拓扑学和非欧几何的进一步发展有极其重要的作用,也认为从普遍意义上来说,要对数学有更基本的理解,它确实是个基础。(现在,各种中学数学课一般都教初级的集合论知识,特别是在上概率论和拓扑学课时。)

20世纪早期,康托尔仍然在和他的一些同行交流,并积极捍卫他的成果。可喜的是,在他还在世的时候,他的成果获得了广泛的认同,会议和颁奖礼的组织者们很乐意邀请他。不幸的是尽管如此,他的病已经严重到他根本没法参加这些公共聚会的程度。1899年夏天,1902年至1903年和1904年至1905年的冬季学期,他都没法授课,这段时间他都在医院度过。在这之后,他每次在哈勒大学医院里呆的时间越来越长,比如,从1907年10月22日到1908年6月15日,从1911年9月28日到1912年6月18日——这一次,他转到一家新的医院。

1917年5月11日,康托尔最后一次住进哈勒大学医院。他很不乐意离开家,经常写信给他妻子要求回家,但他的心愿没有实现。那时,第一次世界大战激战正酣,食品短缺,这给他们的生活造成了很大麻烦。1918年1月6日,这位仍住在医院里的杰出数学家突发心脏病辞世,享年73岁。

哈勒大学中心的一小片地上,竖着一块纪念碑,上面刻着康托尔的脸,还有一些数字,使人们想起他的对角化证明。碑上有一句德语,这样写道:“数学的精髓就在于它的自由。”康托尔更倾向于用“自由数学”这个词,而不是更大众化的“纯粹数学”。

很多年以后,关注康托尔和克罗内克之间关系的作者都视克罗内克为“既错误又不公正。”他们的素材几乎都毫无例外地来自于贝尔。正如他用不失华丽且通常富有说服力的方式所描述的:“看到数学在康托尔的带领下向疯人院挺进,激情满怀、全身心投入到他所认为的数学真理的克罗内克,利用所有能利用的手段,精力旺盛而又恶毒地抨击‘关于无穷的正确理论’和它超级敏感的作者。最后,产生了悲剧性的后果——不是集合论,而是康托尔进了精神病院。克罗内克的攻击摧毁了这个理论的创始人。”(34)

后来,贝尔的语气委婉了一点:“对于康托尔的悲剧,也许克罗内克受了过多的责难。对于众多引发康托尔悲剧的因素来说,他的作为仅是其中之一而已。”(35)但他的话还是有这样的含义:克罗内克是个寻衅者,是个坏家伙。贝尔之后的很多作者都持有相同的观点。

我们已经看到,克罗内克的所作所为很可能使康托尔的病雪上加霜,但不大像是康托尔得病的主因。对于他攻击康托尔怎样“精力旺盛而又恶毒”,也有一些问题值得商榷。

纽约大学的教授哈罗尔德·M·爱德华兹(Harold M. Edwards)研究过克罗内克的生平和成果,他说:从本质上来说,“克罗内克经常被描述成武断、偏激和刻薄……我相信克罗内克有理性,不是那么刻薄。”(36)他解释说:“尽管在康托尔明显具有臆想狂倾向的世界里,克罗内克扮有极其重要的角色;但我不信,对于克罗内克,康托尔在他的生活中也会那么重要。我怀疑,对于克罗内克来说,康托尔只不过是另一个被魏尔斯特拉斯引入歧途的年轻人,这个年轻人的数学观念令人绝望地被误导了。”(37)

爱德华兹指出:“在克罗内克死后10年到15年,有人还能从他的著作中得到很有意义的参考,但是从那以后……鲜有例外,了解克罗内克工作的数学家们都是间接了解到他的。”他认为这种事是通过以下途径发生的:

魏尔斯特拉斯学派的势力和他们对克罗内克的敌意(这在米塔格-列夫勒1900年的演讲中表现得很明显)确实起了作用。另一个起重要作用的人物是戴德金,他通过自己的研究成果,也通过他对诸如韦伯(Weber)、康托尔和希尔伯特这样的年轻数学家的提携来施加他的影响。戴德金创立了一门新的数学学科,也形成了一种对待数学基础的态度,这容易使克罗内克的工作看起来举步维艰……最后,希尔伯特和康托尔各自凭着自己的影响使年轻一代数学家远离了克罗内克(38)。

这个结果的一个例证,约翰·D·巴罗(John D. Barrow)在他极为畅销的书《天空中的圆周率》(Pi in the Sky)中写道:康托尔的“名字被人记住了,而克罗内克则几乎完全被遗忘”。(39)一位著作在当代鲜有人读的数学家更容易被视为“坏家伙”。

莫里斯·克莱因指出:“在他那个时代,克罗内克自己的哲学没有支持者,在差不多25年里,没有人追随他的观念。”(40)然而(大约世纪之交的时候)在发现那些悖论后,庞加莱和布劳威尔等数学家重新发现了克罗内克某些成果的价值,并进一步发展了它。对于这两位数学家,我们在后面章节将详细讨论。

爱德华兹写道:“我相信,克罗内克的价值重新得到重视最大的希望来自……计算机出现引发的定程式思考趋向……”他接着说:“复活这个长期被人忽视的观点会使人以一个全新的视觉欣赏他的遗产,这是我的希望。”(41)同时,人们或许还会用新的眼光看待克罗内克本人。约瑟夫·道本似乎也同意爱德华兹的说法,至少在大体上认同,他认为:因为从众的心理,人们对待克罗内克不公平(42)。

研究过这场争端的两位社会学家兰达尔·柯林斯(Randall ollins)和萨尔·内斯蒂沃(Sal Restivo)提出了一个有趣的观点:“克罗内克和康托尔之间的斗争……不是传统和创新的数学意识之间的冲突,而是新范式之间的竞争。克罗内克不是数学上的传统主义者,为了反对当时的无穷和无理数、超越数和超限数等观念,他被迫在一个激进的新基础上构建一门新数学。正如康托尔成为形式主义运动的先驱一样,克罗内克的成果预示着20世纪直觉学派的诞生。两个派别都希望数学变得更严密,但在如何达到这个要求上,他们有很深的分歧。”(43)

对于康托尔的不幸遭遇,无论克罗内克是否在实际上有直接的责任,克罗内克和康托尔之间的冲突都有积极的后果。康托尔最初的观点是不牢靠的——例如,它们更多地是建立在观念的基础上,而不是公理的基础上——考虑到它们是新创的,这也不让人奇怪。意识到批评(特别是克罗内克的)随时都有可能降临,康托尔和几个追随者被迫不断地深究,最后为他的理论得出更牢固的基础。

即使这样,当他的集合论在最后发展到更大的规模时,在它内部一系列悖论的出现差一点让它崩溃。他的追随者之一德国数学家恩斯特·策梅洛提出让集合论公理化以拯救它。但是很快,他也会发现,在关于他的工作的价值上,他将陷入了一场痛苦的论辩。

————————————————————

(1) 伽里莱·伽利略,《两个新科学的对话》(“Dialogues Concerning Two New Sciences”)(纽约:麦格劳-希尔,1963年),第29页。(原版于1638年出版。)

(2) 克莱因,1972年,第993页。

(3) 霍林代尔,1989年,第359页。

(4) 道本,1990年,第4页。

(5) 道本,1990年,第1页。

(6) 卡约里,1980年,第362页。(原版于1893年出版。)

(7) 巴罗,1992年,第200页。

(8) 阿克泽尔,2000年,第77页。

(9) 贝尔,1937年,第562页。

(10) 同上书,第559页。

(11) 道本,1990年,第147年。

(12) 集合这个词有很多含义。1895年,康托尔把它看成任何不同的客观世界或思想世界中的物体m的完整组成体M。他称m是M的元素。

(13) 伽利略,《关于两门新科学的对话》,第31页。

(14) 有理数包括整数和整数的比(分数);代数数是系数为有理数的多项式方程的根。

(15) 实数是能用小数表示的数,也是包括所有有理数和无理数的数集。

(16) 这个证明的准确描述可在以下地方找到:道本,1990年,第50—54页;阿克泽尔,2000年,第114—116页;顿汉姆,1990年,第259—261页。

(17) 梅斯齐考斯基(Mesch kowski),1971年,第54页。

(18) 华莱士(Wallace),2003年,第259页。

(19) “数学疯狂的危险世界”这一说法是埃里克·坦普尔·贝尔的精彩表述(贝尔,1937年,第570页)。正如我们将会看到的,这个说法有两重含义。约瑟夫·道本认为,对于康托尔晚年与躁郁症的抗争来说,这是不公平的(私人交流,2006年1月4日),然而克罗内克本人当然会用到骗子(humbug)这样的词。

(20) 克莱因,1972年,第995页。

(21) 柯林斯和内斯蒂沃,1983年,第217页。

(22) 道本,1990年,第134页。

(23) 同上书,第135页。

(24) 克莱因,1972年,第999页。

(25) 贝尔,1937年,第560页。

(26) 格拉顿-吉尼斯(Grattan-Guinness),1971年,第382页。

(27) 道本,1990年,第136页。

(28) 同上。

(29) 同上书,第313页。

(30) 任何想要进一步了解康托尔这方面生活的人,可以读一本最近出版的德文书,这本书收录了他与一些赞成他观点的神学者的通信。Kardinalität und Kardinäle:wissenschaftshistorische Aufarbeitung der Korrespondenz zwischen Georg Cantor und katholischen Theologen seiner Zeit, ed. Christian Tapp(Stuttgart:Steiner,2005).

(31) 阿克泽尔,2000年,第162页。

(32) 斯韦尼(Sweeney),2001年,第565页。

(33) 顿汉姆,1990年,第283页。

(34) 贝尔,1937年,第570页。

(35) 同上。

(36) 爱德华兹,1987年,第31页。

(37) 爱德华兹,1987年,第34页。

(38) 同上书,第33—34页。

(39) 巴罗,1992年,第201页。

(40) 克莱因,1972年,第1198页。

(41) 爱德华兹,1987年,第34—35页。

(42) 私人交流,2003年9月14日。

(43) 柯林斯和内斯蒂沃,1983年,第218页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。