第十四章 蝉出地洞

如果弟子并不比师傅知道得更多,在雷沃米尔之后再来讲蝉的故事也许没有多大意义。他这个说故事的能手,研究的素材来自我的家乡,马车运去的标本浸在三六烧酒里。而我则和蝉生活在一起,实地观察它。七月到来,蝉就占领了荒石园,甚至我家的门槛。我的隐庐属于我和蝉。我是屋里的主人;而在屋外,它是绝对的主人,吵吵嚷嚷,让人生厌。这么近的邻里关系,这么频繁的往来,我可以深入了解蝉的某些细节;雷沃米尔则没有这样的条件。

夏至时分,最早的蝉出现了。在阳光暴晒、人来人往、踩得结实的小路上,地面上出现了一些指头粗的圆孔,蝉的若虫就从地底通过这些圆孔爬到地面羽化成蝉。除了农作物生长的地面,圆孔随处可见。它们通常位于最热最干的地方,尤其是路边。若虫有锐利的工具,可以穿透泥沙和干土;它喜欢从最硬的地方钻出地面。

荒石园里有条小径,一堵朝南的墙把阳光反射到小径上,小径酷热无比,变成了小塞内加尔。小径上布满了蝉出地洞时钻的圆孔。七月的最后几天,我开始着手考察它们刚离开不久的地穴。泥土粘得很紧,我得用镐来刨地。

地洞口是圆的,直径约2.5厘米。圆孔四周没有蝉清理出的杂物,没有被推到外面来的小土丘。蝉的洞不像粪金龟这些挖洞能手的洞上面有一堆土。这种差异可以用两者的工作进程来解释。食粪虫是从地面钻到地下,它一开始就挖地洞的入口,可以让它重新上来,运出来的土也就堆积在地面。蝉的若虫则恰恰相反,是从地下上到地面,最后才打开洞口,洞口不可能用来堆积清理出的土块。前者是进洞,才在门口堆了一堆土;后者是出洞,不可能把还不存在的东西堆积在门口。

蝉的地洞深约40厘米,圆柱形,根据土质而略有弯曲,但总近于垂直,这是路程最短的方向。地洞里上下通行无阻,如果人们想在地洞里找到挖掘时应该堆积的土块,那是徒劳;什么地方都看不到土堆。洞底是个死胡同,形成略为宽敞的穴,四壁光滑,没有与延伸地道连通的迹象。

根据地洞的长度和直径,若虫挖出来的土块有200立方厘米左右。这些土都到哪里去了呢?在干燥易碎的土中挖洞,如果除了钻孔外再没插进其他的活,那么这个地洞和洞底穴窝的墙壁都应该有粉末,容易塌方。我十分惊奇地发现,洞壁被粉刷过了,涂抹上了一层泥浆。洞壁谈不上光滑,离光滑还差得远,但是粗糙的洞壁已经盖在一层涂料之下;那摇摇欲坠的沙土,混合着黏合剂,被粘在原处。

若虫在地道里来来去去,爬到靠近地面的地方,又下到避难的洞穴底;但是它那带爪的足居然没有引起塌方,没有堵塞地道,让它不能上也不能退。矿工用支柱和横梁支住矿井四壁;隧道建设者用砖石加固地道;蝉的若虫是同样聪明的工程师,它把它的地道用泥浆糊上,让地道在长期的使用中总是畅通无阻的。

如果若虫为了爬到临近的小树枝上去羽化而冒出地面时被我突然看到,它会马上警觉地缩回去,毫无困难地退到洞底。这就证明,即使是在一个即将被永远抛弃的地洞里,也不会有土堆堵塞。

这个上行的通道,并不是若虫急着想见到阳光而仓促挖掘的即兴作品;这是一个真正的地下城堡,一个若虫要长期居住的隐蔽所,粉刷过的墙壁可以证明。如果这只是个一钻好马上就要抛弃的出口,那样的细心是没有必要的。毫无疑问,它就像一个气象观察站,蝉可以在那里了解外面的天气。若虫老熟了要出洞,但是在深深的地底下不大可能判断天气条件好不好。地底的气候变化很慢,不能提供准确的指示,而这恰是它生命中最重要的行为,来到阳光下羽化,必须要知道的。

所以它耐心地用几个星期,也许几个月的时间,挖土清路,巩固垂直的洞壁;但并不挖到地面,而是和外界隔着一层一指厚的土。在洞底,它花更多心思修筑了一个小窝。那是它的避难所,它的等候室。如果它得到消息建议它推迟迁居,它就栖息在那里。只要稍微预感到有了好天气,它就爬到高处,透过那盖子似的薄薄一层土来探听,了解空气的温度和湿度。

如果天气不理想,会刮风下雨,这对纤弱的若虫蜕皮来说,是件严重而致命的事,它会谨慎地重新爬回洞底等待。如果天气条件有利,若虫就用足推开天花板,从地洞里钻出来。

一切都证明,蝉的地洞是个等候室,一个气象站;若虫长期驻守在那里,时而爬到靠近地面的地方来了解外面的气候,时而又下到地底,更好地躲藏起来。蝉选择地底作为临时栖息地,并在洞壁上涂上涂料以防倒塌,这些都容易解释。

然而,挖出的土不见了,就不那么容易解释了。一个洞平均会有200立方厘米的土,这些土变成什么啦?外面没有与之体积相当的土,里面也没有。再说,在干得像炉灰一样的洞里,怎么会有涂在洞壁上的泥浆呢?

那些蛀蚀木头的幼虫,比如天牛和吉丁的幼虫,似乎应该可以回答第一个问题。它们在树干里前进,一边挖洞,一边把挖出的东西吃进去。这些东西一小块一小块地被那些幼虫的大颚咬下来,进行消化,穿过垦荒者的身体,滤出微薄的营养成分,又堆积在虫子的身后,彻底堵塞了通道,幼虫也就不再从这里过去。这种由大颚或者胃进行的最终分解,可以把那些消化过的物质,压缩得比没被触碰过的木质还要紧密。这样压缩过后,幼虫就在地道的前方有了一个工作的孔穴,一个很短的小室,勉强够关在里面的囚犯行动。

蝉的若虫不就是用类似的方式钻洞的吗?不错,但它挖出来的土没有被吸收,即使是最松软的腐质土,也绝对不会进到它的胃里去;但说到底,土屑不就是随着工程的进展被弃在身后了吗?

蝉在地下要待四年,这漫长的日子当然不是在我刚才描述的洞底度过的,地洞只是它准备出来时的临时居所。若虫是从别处而来,也许从很远的地方而来。它是个流浪儿,它把吸管从一根树根插到另一根树根。它迁徙,有的是冬天的时候为了从寒冷的上层土地里逃开,有的是为了定居在一个更好的酒吧;当它移居的时候,它就给自己开出一条路,把它用镐尖撼动过的东西扔在身后,应该是毫无疑问的。

像天牛和吉丁的幼虫一样,这个流浪者运动的时候,周围只需要很小的自由空间。湿润、柔软、容易压缩的泥土,对它来说,就是别的幼虫已经消化过的木头糊。这些泥土可以毫无困难地压缩得更紧密,留出空旷的场地。

困难是来自他处。蝉的地洞是在干燥的土中挖出来的;只要土是干的,就很难压缩。如果若虫开始挖地道的时候,就把一部分挖出来的土抛到身后,也不是没可能,尽管事态还没什么提供证明;但如果你考虑一下,地洞的容积和为大量的土屑寻找场地的难度,你就会怀疑:“这些挖出来的土屑,得要一个宽敞的空地来存放,这个空地也要搬走别的同样难以搁置的废土才能得到,而处理这些废土又是以另一个场地的存在为前提,才能把这个场地挖出的土推到那里去。”人们就在这样一个难以驾驭的圈子里打转,可见,单单把压缩起来的粉状土屑抛到身后,并不足以解释这样大的空间从何而来。要把拥塞的土清理掉,蝉应该有特殊的办法。我试着来揭穿它的秘密。

仔细观察一下刚出地洞的若虫,几乎所有的若虫都或多或少的沾满了泥浆,有的干有的湿。它用来挖掘的前足尖沾满了一粒粒的淤泥,其他几足像带了泥手套,背上也是黏土。它就像一个通水沟的工人,刚在淤泥中搅和过。从那么干燥的土地里钻出来,若虫身上居然有泥渍,真是令人震惊。你本来以为会看见它满身粉尘,结果却发现它浑身泥浆。

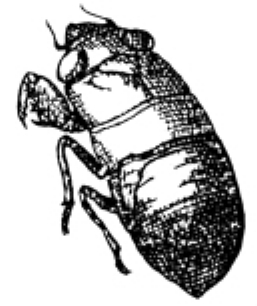

蝉的若虫

往这条路上再走一步,地洞的问题就解决了。我把一只正在加工地洞的若虫挖出来。当地面没什么能指导我的研究时,去追求意外的发现也许是毫无用处的;然而这偶然的发现却从很远的地方给我带来了财富。运气不错,若虫刚开始挖掘,我就有了新发现。大拇指长的地洞,没有任何杂物,洞底是休息室,这就是目前的工程状况。工人怎么样呢?喏,在这里。这只若虫的体色比出洞出时的若虫白多了,眼睛大大的,近乎白色,混浊不清,似乎看不见东西。在地下,视力有什么用呢?但出了地洞的若虫眼睛黑黑的,发着光,说明能看见东西。这只未来的蝉一出现在阳光下,就得找一根树枝悬挂起来,进行羽化,那时视力对它才有明显的用处。只要看看蝉在准备解脱期间视力的成熟过程,就可以知道若虫不是仓促之间即兴挖掘上升地洞,而是劳动了很长时间。

此外,这只苍白的盲眼若虫比老熟时体积要大很多。它浑身胀满了液体,就像得了水肿病。把它抓在手里,尾部还会渗出清澈的液体,把它全身弄得湿湿的。这种液体,是肠排出来的,是不是分泌出来的尿液呢?或者只是只吸收汁液的胃消化后的残汁?我不能肯定,为了方便叙述,我将它称为尿吧。

好了,尿液就是谜底。在向前挖掘的时候,若虫把尿浇在粉状的泥土上,把它变为泥浆,用身体的压力马上把泥浆粘在洞壁上,那有弹性的黏土就紧贴在原来干燥的泥土上。泥浆渗透到粗糙的土缝里,搅拌得最稀的泥浆渗透到最里面,剩下的再被幼虫挤紧、压缩,涂在空余的间隙里。若虫就这样有了一条畅通的通道,粉状的废土被就地利用,转化成泥浆,泥土比没被穿透之前更紧密、更均匀。

若虫就是在这黏乎乎的泥浆中劳动,这也就是为什么当人们看见它从干燥的土地里钻出来时竟然满身污泥。即使是成虫,虽然完全摆脱了矿工的重活,也并没完全放弃它的尿袋;它们把剩下的尿液保存起来作为防御工具。如果它被不知趣的人凑近观察,它就会向那人射出一泡尿,然后猛然飞走。蝉尽管性喜干燥,但是在两种形态中,它都是很有经验的灌溉家。

虽然若虫浑身积满了水,但它还是不可能有那么多的液体,能够把地道里的一长柱泥土都润湿,变成容易压缩的泥浆。蓄水池干了,要重新蓄水时,它从哪里蓄水,怎么蓄水呢?我想我找到了答案。

我小心地把几个地洞整个挖开,在洞底小窝的壁上,我都会看见一根有生命力的树根嵌在那里。树根有时有笔管那么粗,有时只有麦秸粗。树根露在地面看得见的部分不是很长,才几毫米,剩下的都深入到周围的土里。汁液的源泉是偶然的呢?还是若虫特地挑选的?我倾向于后一种答案,至少当我小心挖掘蝉的地洞时,植物的侧根就一再出现。

是的,蝉在为以后的地道开始凿洞的时候,总是寻找一个靠近清凉根须的地方;它把须根刨出来一部分,嵌在洞壁上,并不让须根突出来。我想,洞壁上这个有生命的地方,就是一个活泉;当需要时,若虫的尿袋就从中得到更新补充。在把干土变为泥浆之后,这个矿工的蓄水池干了,就下到洞底,插进吸管,从嵌在墙上的大桶里饱饱地吸一顿。等它把自己的水壶灌满了,便又爬上去,重新开工,把硬土弄湿,用足拍打,拍成泥浆,再把周围的泥浆压紧。就这样,蝉有了上下自如的通道。事情大概就是这样发展的,虽然没有直接观察,但是,逻辑推理可以证明。

如果没有像盛满水的水桶那样的须根,而若虫体内的蓄水池又干了,会发生什么事呢?下面的实验会告诉我们。一只若虫在出地洞的时候被我抓住了,我把它放到试管底,用一试管的干土把它埋起来。这一试管土有1.5分米高,土压得并不紧。这只若虫刚抛弃的地洞是试管的3倍多高,而且天然土质比起试管里的土要紧密得多。现在它被埋在浅浅的粉状泥土之下,能够再爬到外面来吗?如果只要有力气就可以挖地道,那么出来是肯定的。对刚在坚硬的泥土中挖洞的人来说,一个并不坚固的障碍算得了什么?

不过,我却抱怀疑态度。为了推倒把它与外界隔开的天花板,这只若虫已经把它最后的液体储蓄都耗光了。它的水袋已经干了,由于没有活的须根,它没有办法再把水袋装满。我怀疑它不会成功是有理由的。果然,三天之内,我看见这只被埋在土下的虫子耗尽力气,也没有爬上一拇指的高度高。那些土被它撼动,但是没有黏合剂,不能就地黏合,马上又散开,倒下来,掉到若虫的足下。这是没有什么成效的工作,要不停地重新开始。第四天,它死了。

如果若虫有装满的水袋,结果就完全不一样。我把一只刚开始进行解脱工程的若虫拿来做同样的实验。尿液把若虫全身都鼓胀起来,而且还在往外渗,把它身上都打湿了。对这只若虫来说,这活很容易。人造土几乎没有阻力,矿工只要从水袋里倒出一点水来,就能把干土变成泥浆,黏合起来,再把它们摊开。地道打通了,不过很不规则,若虫不断往上打洞,身后的地洞几乎就马上堵住了。若虫好像也了解它不可能更新自己储存的液体,为了尽快从一个陌生的环境中出来,它非常节省地使用现有的那一点点储备,只在最需要的时候消耗一点点。就这么精打细算,12天之后,这只若虫终于爬到了地面。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。