四、移民政策之二:向西南的人口迁移

这里所说的“西南”,是指云南、贵州、广西三省。

据美籍华人李中清教授的研究,西南地区是传统的移民区,在历史上,除了影响较为短暂的汉晋、唐宋时期的移民外,元代以降共有两个阶段的大规模移民:第一阶段发生在元、明之间,主要是一种强制性的移民;第二阶段在清代,主要是一种自发性移民,但移民的规模和数量都超过了前代。正是这种移民使中国南部边疆汉化。[146]

清代向西南的移民大多是“自发性”移民,意味着这种移民不是移民政策的产物,因此,我们也就很难系统地勾勒出移民政策的变化轨迹。当然,这并不等于说向西南的移民不受有关政策的影响。

顺治后期,随着西南地区的平定,清廷一方面重申“凡各处逃亡人民,不论原籍、别籍,必广加招徕”,“务使逃民复业”的即定政策,[147]另一方面,又以给予牛具、籽种等条件鼓励招民垦荒定居。顺治十三年(1656年),“以广西卫所久废,令州县招垦荒屯,无力者官给牛具”[148]。顺治十六年(1659年),云贵甫定,因“民间遭兵火残毁,饥饿载道,死无虚日”,经五省经略洪承畴疏请,在当时国家财政十分困难的情况下,清廷拨银15万两“赈济两省穷民”,以期穷民安居,流民归复。[149]同年,“发饷银二万两,借给苗民牛种”[150],表现出了对少数民族的安抚之意。顺治十七年(1660年),云贵总督赵廷臣又上疏请求“招民开垦”[151],寻经户部议准:“滇黔田土荒芜,当亟开垦,将有主荒田令本主开垦,无主荒田招民垦种,俱三年起科,该州县给以印票,永为己业。其滇省衝路残黎,如杨林、永昌等处,请将顺治十七年本省秋粮,借贷为春种之需。”[152]这种招民垦荒政策,基本上与全国一致,还未见得特别优惠,因而,贵州巡抚罗绘锦于康熙四年(1665年)进一步提出:“黔省以新造之地,哀鸿初集,田多荒废,粮无由办,请不立年限,尽民力次第开垦,酌量起科。”招民开垦荒地而“不立年限”,“酌量起科”,当然是一种特别优惠的政策,但格于其他省区未有此先例,仅仅是“下户部议”,未获批准。[153]

可以想见,清初未加区别的招垦政策,对贫瘠的西南边区而言,不会具有招徕流民的吸引力。三藩之乱期间,西南诸省作为战乱的重灾之区,“所在驿骚,肆骋痈毒”,“军民荼苦,如在水火”。[154]

三藩之乱平定之后,清廷便着眼于战后社会经济的恢复,颁布了善后事宜44条,以“荡涤烦苛,维新庶政,大沛宽和之泽”为指导思想,禁止额外横征,并屡屡蠲免钱粮。[155]康熙二十一年(1682年),新任云贵总督蔡毓荣又上奏《筹滇十疏》,其中,“蠲荒赋”、“理财源”、“敦实政”、“举废坠”诸疏,也具有同样的意旨。[156]在《筹滇第一疏·请蠲免》中,蔡毓荣还针对“变乱之后,抛荒田地,死徙人丁,在在有之,目下开垦乏人,牛种未备,逃亡无勾补之法,生聚非旦夕之功”的实际情况,再次提出了“陆续招徕开垦”的建议,以期“田畴渐辟,户口渐充”,清廷下令允行。在此基础上,康熙二十九年(1690年),云南巡抚王继文上疏请求云南荒地“减则起科”,“仍令地方官量借牛种及出陈米石,务使力耕有成”,并承认承垦荒地者的土地所有权。[157]康熙三十二年(1693年),“以滇省明代勋庄田地,照老荒田地之例,招民开垦,免其纳价”;次年,又“以贵州兵燹荒废,正当招徕,劝垦徐议,编审暂停”。[158]

要之,在三藩之乱平定以后的一段时间内,清廷以禁止横征、蠲免钱粮、减则起科、借贷牛种口粮、宽限编审等优惠措施鼓励流民的归复和招徕内地移民。

西南地区是少数民族居住区,元、明以来所实行的土司制度,往往体现着土司的意志,时有与中央政权的对抗,魏源有云:“云、贵、川、广,恒视土司为治乱。”[159]并且,土司对所属人民任意苛派赋税,土司之间又相互仇杀,“汉民被其摧残,夷人受其荼毒”,成为西南边疆的“大害”。[160]雍正帝在上谕中曾对此反复谕及,如雍正二年(1724年)五月谕:“各处土司,鲜知法纪,所属土民每年科派,较之有司征收正供不啻倍蓰,甚至取其牛马,夺其子女,生杀任情。”雍正五年(1727年)十二月上谕:“向来云、贵、川、广以及楚省各土司,僻在边隅,肆为不法,扰害地方,剽掠行旅,且彼此互相仇杀,争夺不休,而于所辖苗蛮,尤复任意残害,草菅民命,罪恶多端,不可悉数。”[161]因此,“欲安民,必先制夷;欲制夷,必改土归流”。[162]

应该说,雍正年间西南少数民族地区“改土归流”的实行,保证了中央有关政策的贯彻,在客观上也有利于移民的迁入。

在改土归流的同时,清廷对向西南的移民采取了更加明显的鼓励政策,这包括了如下数点[163]:

第一,按招民数额和开垦荒地数额对地方官员进行议叙或惩处。如雍正四年(1726年)覆准:“滇、黔二省广行开垦,并定开垦事例:凡官员招募佃户、资送开垦者,按户数多寡议叙;军民自备工本者,按亩多寡议叙。”雍正五年覆准:“滇、黔二省招民开垦,委员及地方官将所领工本招募良民,开垦数多、田皆成熟者,三年之内,准其议叙。倘虚应故事,召募匪类,领银潜逃,或开荒草率,不能种植报粮者,照才力不及例指参;所费工本,著落该员赔补。”

第二,针对移民新垦田地,一旦垦熟,“则群起相争,甚至伙众抢割,结讼不休”的情况,明确垦民的土地所有权。如雍正二年(1724年)议准广西例:“可垦之荒,立标招认,定限两月后开垦,即有豪强,不得再行争认。”雍正四年(1726年)议准云、贵例:“地方官招民开垦及官生捐垦者,将垦熟田地归于开垦佃户。”雍正七年(1729年)又规定了云南部分地区“每户不得超过二顷之外”的占田标准。

第三,针对边远之区“有田者不肯远种,无力者不能自种”的实情,适当资助牛具、籽种、口粮、盘费、居室。如广西在雍正二年(1724年)议准,将常平仓谷“量借贫民为牛种、饭食、置农器、盖茅庐之资,分作二年补还”;雍正五年(1727年),又动用常平仓谷赈济因灾由广东省流入广西的灾民,并“查明姓名、籍贯及男女大小人口数目”,在梧州府、郁林州所属各县“设法安插”。云、贵两省在雍正四年(1726年)议准的招民开垦事例中,已经有“开垦工本”的规定,雍正五年(1727年)在具体议行云南东川府的招民措施时,“买水牛一百头,盖房六百间,招民开垦,酌给牛种房屋,复给以现银为半年食米之费。其自外州县来者,又给以盘费为搬运行李之资”。另外如云南丽江府、贵州威宁州等地土寒薄的“极边夷郡”,也仿此办理。为了解决“法制犹易,而经费为难”的问题,还同时鼓励官绅捐款,“务使经费有出”。

乾隆以降,随着内地人口压力的加剧,向西南地区的移民更加引人注目,但从政策上考察,则鲜见鼓励性措施,相反,还有一些禁令,如乾隆六年(1741年)的编查保甲,“苗寨大者,十户为一牌,牌有头;十牌为一甲,甲有长;寨立长一二人。小者,随户口多寡编定,寨立长一人”。若有“汉奸及外来苗瑶在寨居住,一人容隐,九家连坐”。[164]又如乾隆十五年(1750年)议准的经理苗疆事宜规定,如果“汉人在旧疆苗地住久,置有房产,素行良善者,饬土司、土目等,于年底查造烟户民数时,附造入册,仍毋许招留册外之人。其归化未久与新疆一带各苗寨,令地方官稽查,不得听汉人置产,亦不许潜处其地”。[165]之所以有这些禁令(“新辟苗疆”比“旧管苗疆”要严厉),目的是为了避免“苗民争竞之端”[166]。当然,有关禁令的效果十分有限,往往是“禁而不能止”[167]。乾隆以后的移民大多是“亲故援引,依附而来”[168],构成自愿移民的示范效应。

由于乾隆以前缺少系统的人口统计数字,我们不清楚到底有多少人口移入西南,但在有关政策的鼓励下,西南地区有不间断的移民则是无疑的,后来的有关记载以及移民数字统计,也应该是前此移民的结果。并且,三藩之乱以后,西南地区的经济恢复与人口增加,也与移民有着不可割裂的关系。[169]

乾隆以后的有关移民记载就很多了。据乾隆十三年(1748年)贵州按察使介锡周奏称,“黔省虽节年首报开垦,而山坡箐林,尚多荒土,每多外来游民,往赴力垦”,其“银、铜、黑白铅厂,上下游十有余处,每厂约聚万人、数千人不等,游民日聚”[170]。据《黔南职方纪略》记载,雍正、乾隆以来,“江广川楚客民源源而至者,日盛月增,兵燹以前(指乾隆末年至嘉庆初年湘黔苗民起义),汉、苗之夹杂混淆,早已不能判然有别”,湘黔苗民起义之后以迄道光年间,“比年以来,下游各郡以及川播贫民偶值岁有不登,携老挈幼,担负而来,或入滇,或入粤,由郡经过因而逗留者,每岁冬春日以数百计”,以至“客多主少”。又称,“客民之贸易者、手艺者,邻省、邻府接踵而来,此客民所以多也”[171]。据《檐曝杂记》记载,由内地移入贵州、广西的客民多黠,“在其地贸易,稍以子母钱质其产,蚕食之”,到乾隆中期,“膏腴地皆为(客民)所占,苗、倮渐移入深山,而凡附城郭、通驿路之处,变为客民世业”[172]。乾隆以来向云南的移民,郭松义在其论著中已举出过不少典型事例,可以参看,[173]不赘述。

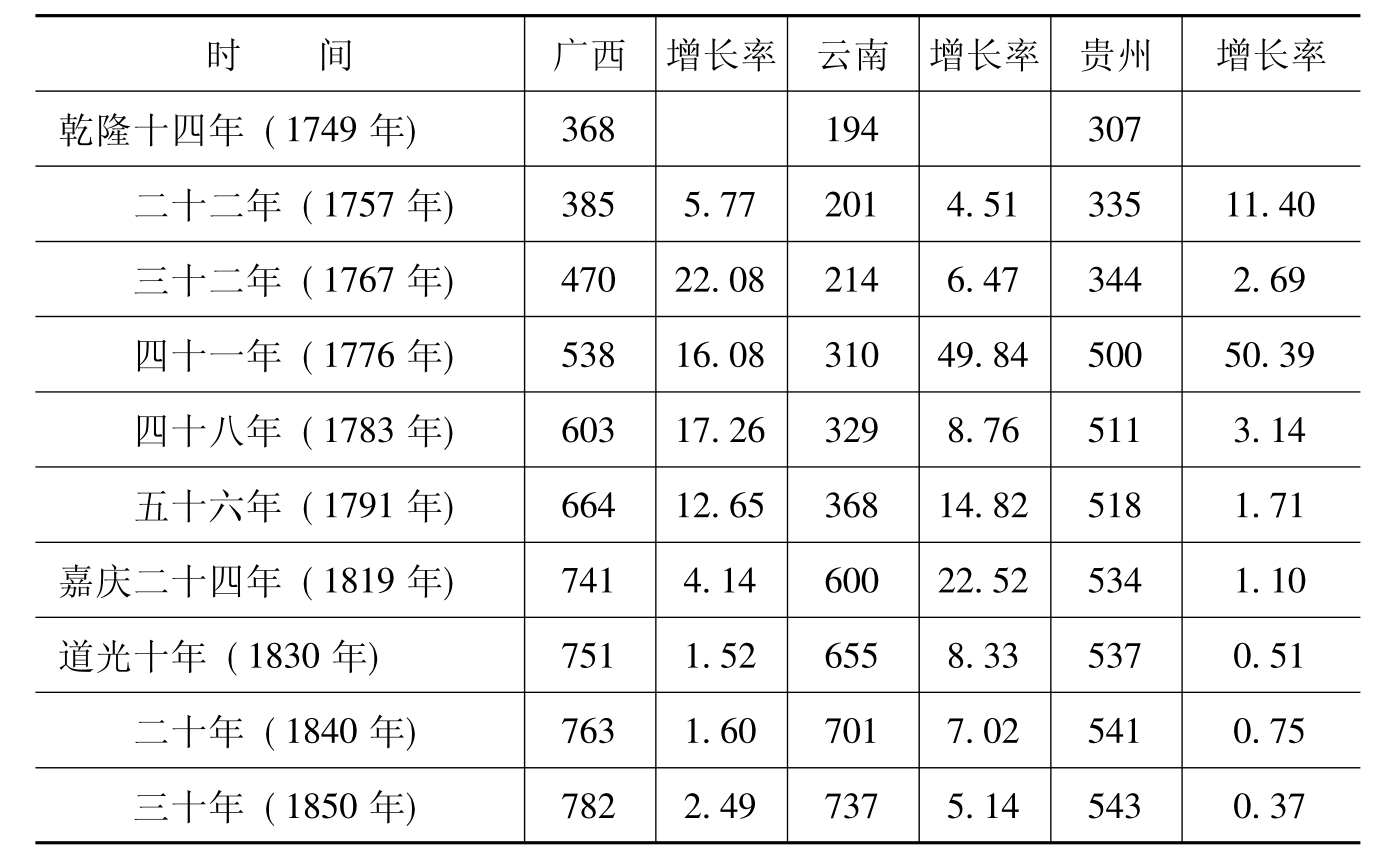

另据乾隆以后西南三省的人口统计,也可以体会人口增加与移民的关系,兹选出有关年份列表5-2示之:[174]

表5-2

西南地区乾隆以后人口统计单位:万人;年增长率:‰

乾隆十四年(1749年),广西、云南、贵州三省的人口统计数,已经超过了明代万历年间的人口数额,这一方面标示着西南地区的社会经济发展,另一方面恐怕也说明此前已经吸纳了不少的外来移民。如果再往前推数年,以有较为可信的乾隆六年(1741年)的统计为基点比较,云南从91万余口,增加至乾隆十四年(1749年)的194万余口,8年间增加了103万余口,平均年增长率为141.48‰;贵州从241万余口,增加至乾隆十四年(1749年)的307万余口,8年间增加了66万余口,平均年增长率为34.23‰。这种非常高的人口增长率,固然与乾隆六年(1741年)初始的人口统计不完整有关,但也不能说与移民的增加没有牵涉。

即使以乾隆十四年(1749年)较高的人口数额为基点,如表5-2所示,乾隆一朝西南三省的人口增长率仍然是很高的,其中云南一直到道光年间还保持着超过全国的平均年增长率(当时全国的年增长率大致在7‰)。边远地区人口的高速增长,一般地说,不是自然增殖的结果,而是移民的结果。

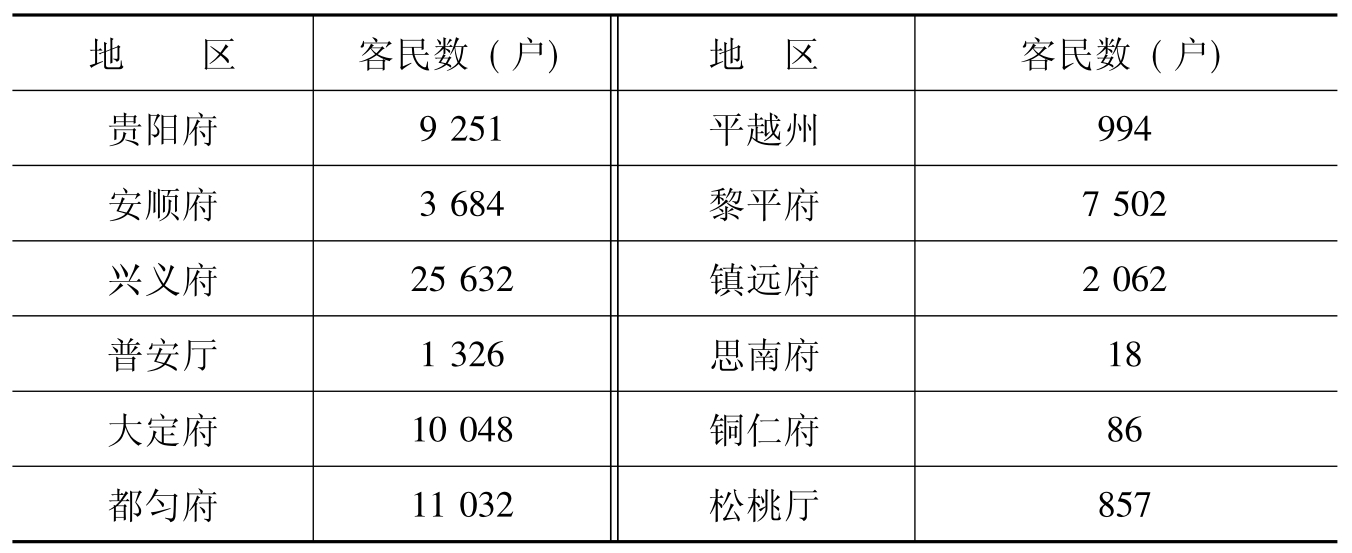

当然,表5-2的统计不可能区别“土著”与“移民”,对移民的增加趋势仅仅是建立在分析之上的一种推测。幸运的是,在史籍中还存在着一些移民数字,兹将道光年间对贵州“客民”的清查数额列表5-3于下,作为参照[175]:

表5-3

道光年间贵州客民统计

表5-3总计户数为72492户,若以口计,当在30万人以上。仅此,已是相当可观。

对表5-3尚需加以说明的问题有三:第一,清代之前的“江广楚蜀客民”,在贵州“置产成家者,今日(道光间)皆成土著”,所以,这里的“客民”并不包括以前的移民,仅是清代的移入者。第二,这次清查的缘由是因着钦奉谕旨“饬禁汉奸私入苗寨,勾引滋扰”,清出的“客民”户数,是此前尚未编入人口册籍的移民,已经编入人口册者,不在此次清查之列,因此,也就不是清代的全部移民数。而且,还同时规定:“自此编查之后,如再有勾引流民擅入苗寨,续增户口、买当田土者,将流民递籍,并将勾引之客民立时驱逐出境,田产给还苗人,追价入官,仍照违制律治罪。”这既可以看出当时的大量移民已成为当地的社会问题,又可以看出对移民的限制措施。第三,表5-3的统计也不全面,缺少遵义府、仁怀厅、思州府、石阡府的客民数字,这并不等于说此三府一厅没有客民,实际情况可能恰恰相反,要么是客户超过了土著数,要么是土、客相安,不必要清查(这与上述清查意旨是相吻合的),如遵义府,据称,“通属汉户十之六七,苗户十之三四,然苗、汉无猜”,“皆一律编入里甲”。又如仁怀厅,据称,“无苗民,惟土著与客户,相安日久,无事区分也”。不管是哪种情况,均能说明向西南的移民规模。

根据上述,笔者的拙见认为,乾隆以前,清廷对向西南的移民采取了鼓励性政策,尽管有关移民的记载较少,又鲜见移民数字统计,但移民的不断增多应该是没有疑问的,乾隆初年有系统的人口统计之时,所显现的人口数字的增多,即包含着移民因素在内,这在一定程度上标示着政策与实际的吻合。乾隆以后,清廷对向西南的移民采取了限制性措施,而是时有关移民的记载反而增多,这一方面说明确实存在着相当规模的移民潮,另一方面也说明了政策与实际的背反,而且也可能正是由于这种“背反”,移民现象更受重视,有关记载也就随之而增多。这也是我们在凭藉史籍分析历史问题时,应该加以注意的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。