一、关于城市基础设施建设基本问题的研究

基础设施是一个国家国民经济发展的必要设施,包括能源供给、交通运输、物资供应、供排水等系统的设施。将基础设施分为国家基础设施和区域基础设施是按照地域范围的一种划分方法,而城市基础设施包含于区域基础设施之中。

有关基础设施的研究开始于20世纪20年代,专家们通过持续的研究取得了大量的研究成果。虽然当前对基础设施概念、特点、分类的定义还存有分歧,但主流观点是:基础设施是各种物质条件和技术条件的综合,包括能使国民经济顺利运转的公共服务、保证社会扩大再生产顺利进行的必要设施等,它具有基础性、不可替代性、投资大、建设周期长、规模经济等特征。

(一)对城市基础设施概念的研究

基础设施一词来源于拉丁文,意为地下和建筑结构。它本指工程地下结构构件,是一个用于建筑学的术语。直至今日,各类研究对基础设施的定义依然有不同的看法。例如,《兰登书屋大学词典》对基础设施是这样定义的:服务于国家、城市或区域的基本的设施和系统,比如交通运输、发电站及学校。又如,《经济学百科全书》中对基础设施又有另一种定义:基础设施是指那些对于产出水平或生产效率有直接或间接提高作用的经济项目,主要包括交通运输系统、发电设施、通信设施、金融设施、教育及卫生设施,以及一个组织有序的政府和政治体制。还如,在世界银行的发展报告中,又将基础设施分为经济基础设施和社会基础设施,并给出了不同的定义:永久性的工程构筑、设备、设施和它们所提供的为居民所用和用于经济生产的服务。这些基础设施包括公用事业、公共工程及交通部门;同时还将经济基础设施以外的其他基础设施定义为社会基础设施,包括文教、医疗等方面的基础设施。

从上述对基础设施的定义可以看出,对基础设施含义的理解有狭义和广义之分,《兰登书屋大学词典》中描述的是狭义的定义,而《经济百科全书》和世界银行给出的是广义的定义。狭义的基础设施分为两种:一种为被若干生产单位公用的固定资产设施及经营这些设施的机构所拥有的生产性基础设施,包括能源供给系统、交通运输系统、物资供应系统、供排水系统等非生活性基础设施;另一种是为人民生活提供公共服务的设施及机构的非生产性基础设施,主要包括公用设施、住宅、公用事业、生活服务等。广义的基础设施还涵盖提供社会公共服务和无形产品的部门,主要包括科研、教育、环保、卫生、司法及政治管理体系等。

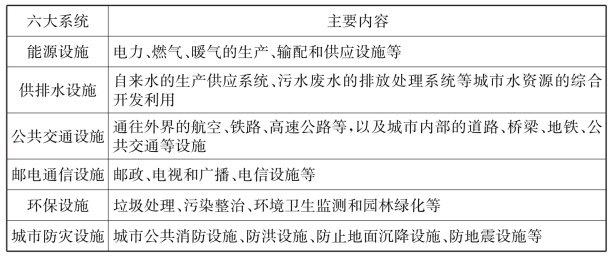

本报告所言的城市基础设施,属于狭义的基础设施,是对一个城市的发展起到关键作用的硬件设施。根据王茂林(2000)对狭义基础设施系统的分类,可将基础设施分为以下六大系统,见附二表1-2。

附二表1-2 基础设施的六大系统分类

资料来源:王茂林:《新中国城市经济50年》,人民出版社2010年版。

(二)对基础设施融资的研究

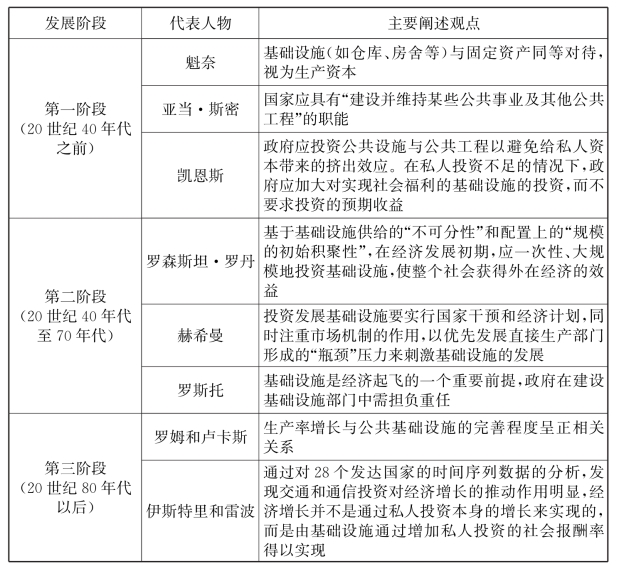

国外开展基础设施融资的研究较早,其研究以时间段划分,大致可分为三个阶段。第一阶段为20世纪40年代之前,魁奈(1758)提出将仓库、房舍等基础设施与固定资产同等对待,视为生产资本;亚当·斯密(1770)认为国家应具“建设并维持某些公共事业及其他公共工程”的职能;凯恩斯(1936)在对需求理论的研究中指出,政府应投资公共设施与公共工程以避免给私人资本带来的挤出效应。第一阶段西方学者对于基础设施融资的研究可以归结为:政府应具有建设和维持基础设施的职能,基础设施会影响社会福利水平,基础设施的投资对扩大社会总需求、降低失业率能起到一定的作用。

基础设施融资研究的第二阶段为20世纪40年代至70年代。经济学家罗森斯坦·罗丹(1943)在其大推动理论中指出,基于基础设施供给的“不可分性”和配置上的“规模的初始积聚性”,在经济发展初期,应一次性、大规模地投资基础设施,使整个社会获得外在经济的效益。赫希曼(1958)在其著名的“不平衡增长理论”中提到:投资发展基础设施要实行国家干预和经济计划,同时注重市场机制的作用,以优先发展直接生产部门形成的瓶颈压力来刺激基础设施的发展。罗斯托(1960)的主要观点为:基础设施是经济起飞的一个重要前提,政府在建设基础设施部门中需担负重任。第二阶段西方经济学家以第二次世界大战后为背景,主要从基础设施投资与经济增长的角度开展了一系列的研究,得出基础设施投资对经济增长有极大的促进作用。

第三阶段的研究开展于20世纪80年代,这一阶段的研究逐步细化,并且利用了计量经济学等方法进行分析。罗姆(1986)和卢卡斯(1988)的研究表明,生产率增长与公共基础设施的完善程度呈正相关关系。伊斯特里(1989)和雷波(1989)对28个发达国家的时间序列数据做了取样分析,发现交通和通信投资对经济增长的推动作用明显,经济增长并不是通过私人投资本身的增长来实现的,而是由基础设施通过增加私人投资的社会报酬率得以实现。

附二表1-3 国外对基础设施融资研究的阶段和观点

国内对于基础设施的研究始于20世纪80年代。毛立本(1981)和钱家骏(1981)率先引入了“基础结构”这一概念。随后,刘景林(1983)从经济联络和基础设施的职能两个方面分析了基础设施及其投资对经济增长的促进作用。樊纲(1990)则在《论基础瓶颈》中,指出,基础产业存在瓶颈的原因是基础设施需求压力与生产能力的经济技术障碍以及政府机制与市场机制的衔接问题,直接导致了基础设施建设的发展缓慢。张中华(1995)在《论基础设施发展的原因与对策》中认为,我国基础设施相对不足的主要原因是市场化进程滞后于包括工业的市场化进程在内的整个经济的市场化进程。此后,王俊豪(1996)通过对英国基础设施模式的研究,分析了我国政府对基础设施体制应作的改革和管制。和宏明(1998)对城市基础设施建设中政府的地位和职责做了研究,指出政府的职能应多元化,包括投资主体、规划主体、收费定价主体及建设经营的监督主体。

(三)对城市基础设施与城市经济增长关系的研究

城市基础设施总支出与总产出之间呈现明显的弹性系数关系,城市基础设施的地区经济增长与地区差异呈现正向相关的关系,但城市基础设施的增长并不会导致总产出立即迅速增长,这是城市基础设施与经济增长的一般定论(Sturm,1998;Ward,2005;Haan,2005)。根据世界银行的研究,城市基础设施不应被看作生产要素,而应被看作经济高速增长的条件,能起到促进全要素生产率增长的作用。

(四)对城市基础设施与城市竞争力关系的研究

在对城市基础设施与工业化发展关系的研究中,Kjetil Bjorvatn(2000)认为,基础设施是城市在工业化发展中形成城市竞争力的重要组成部分。在对城市基础设施与中国城市竞争力关系的实证研究中,倪鹏飞(2002)认为,城市基础设施是构成城市核心竞争力的重要因素之一。在对城市基础设施的质量影响城市的产品成本和城市竞争力的研究中,王卉彤(2007)认为,城市基础设施产业竞争力是影响城市竞争力的重要因素。在对城市产业发展和价值体系形成的研究中,郭先登(2008)认为,城市基础设施的规模水平和类型对其价值体系有直接影响作用,决定了城市产业的价值。

二、关于城市基础设施建设融资模式的研究

朝着以市场为基础的体制转变是世界银行(1998)对于发展中国家基础设施投融资改革的研究观点。同时,为了解决政府财政能力不足与城市基础设施融资需求旺盛的矛盾,国内外学者对城市基础设施投融资操作模式展开了深入的探讨和研究,提出了引入政府之外的投资者,通过BOT、PPP、TOT等多种融资模式,共同参与城市基础设施的建设。

(一)对BOT融资模式的研究

BOT代表一个项目完整的融资过程,是由Build(建设)、Operate(经营)和Transfer(转让)这三个英文单词的首字母组合而成。它是近年来发展起来的一种基础设施项目的融资模式,主要为了将外资或民营资本引入基础设施建设而发展起来的一种项目融资模式。这种模式的基本思路是:某一投资人从一国政府取得基础设施的建设运营特许权,并且作为项目的发起人独立或者负责牵头组建项目公司。项目公司负责项目的融资、建设和运营,并在特许经营期内通过运营获得利润以偿还债务获取收益。纯公共物品不适用BOT模式,准公共物品通过实行使用者付费制度,可适用BOT模式。张红丽(2007)等基于对BOT融资模式产生的背景、具有的内涵、运作模式的特点等对BOT模式在城市基础设施项目融资的运用方面作了深入的分析与研究。

公共产品的定价将影响到社会的稳定与发展,通过对公共产品定价的研究,Stark(1974)认为,在采用BOT模式的城市基础设施中,政府应对BOT项目产品的价格保持一定的控制力。通过对公共产品价格调整的研究,Tam(1999)认为,由于价格调整需要长时间的谈判,因此项目公司对公共产品的价格几乎没有自主调整的能力。Michael和Charles(2003)建立了用以研究BOT项目在特许经营权期限内收益情况的实物期权模型。Shen(2005)认为,项目公司实现平衡整个项目运营期收益水平的方式是根据市场情况,在不同的阶段对产品进行价格调整。通过分析项目公司与政府的博弈关系,何寿奎(2007)提出了再投资建设的概念并建立了特许期的决策模型。Wang Wenxiong(2008)认为,不同的BOT项目的定价方式应该有所差异。虽然目前BOT模式已经发展得较为成熟,但我国在实际运用中仍存在体制、法律制度、投资回报率、外汇兑换等诸多障碍,影响了其在我国的发展速度。

(二)对PPP融资模式的研究

PPP融资模式有广义与狭义之分。广义的PPP融资模式泛指外资或民营资本参与城市基础设施项目融资的所有模式,包括BOT、BOOT、TOT、DBFT等。狭义的PPP融资模式是指“公私合作”的模式,本报告中提到的PPP模式均为狭义的含义。通过对信息不对称下的政府和私营部门之间委托代理关系的研究,任志涛(2007)建立了公私合作模式下的激励博弈模型,体现激励机制在公私合作模式中的重要性。通过研究准经营性基础设施投融资改革中正外部性的矫正和补偿,邓连喜(2007)提出了协议捆绑和转移支付两种“公私合作”的模式。奚秀岩(2007)认为,目前推进我国PPP模式时需要考虑的重要问题是如何合理界定各参与方的职能。沈桂平(2007)认为,在PPP项目的资产所有权中,如果激励效应大于风险成本,则所有权归民营企业更好;如果风险成本大于激励效益,则所有权归国有更好。

通过对PPP项目生命周期的研究,M.Sohail(2005)指出,通过合作,PPP模式的各参与方能够实现“双赢”或“多赢”。即当各参与方的权利和义务随着项目的具体情况以及参与方的特点及优势进行分配时,PPP项目的各参与方可以得到比单独进行基础设施建设项目更有利的结果。PPP融资模式在我国的理论和实证研究都还较浅,对于模式中收费定价机制问题和风险分担方式的确定以及政府角色转换问题的研究还需深入进行。

(三)对TOT融资模式的研究

TOT模式是指政府将已建设完成的基础设施的资产或经营权出让给投资者,投资者受让后组建项目公司对此项目进行运营,运营期满后再将此项目移交给政府的一种融资模式。在环保项目中大力推行TOT模式是张莹(2006)的建议,并提出了具体的项目操作流程。通过对TOT模式与BOT模式的对比分析,刘欣(2007)总结了TOT融资模式目前在我国发展所遇到的障碍,并对此提出了解决对策。通过分析TOT模式在城市污水处理行业的应用,吴焕林(2008)提出了对于TOT模式在实际运用中的建议。通过分析TOT融资模式的优势,汉文(2008)指出了TOT模式在应用中应关注的问题。

三、关于基础设施建设融资风险的研究

国内对于基础设施建设融资风险的研究还处于起步阶段,对于项目融资风险管理的研究也尚不成熟,现阶段的研究成果主要是一些初步的定性分析。一是由于大多数的研究是学者对于某一项或者某一类具体项目的风险管理进行的研究,但项目本身存在很大的差异性,因此很难运用于不同类型项目的风险管理中;二是多数研究还只是停留在定性分析的阶段,侧重于制度分析和专家分析,而缺乏对风险的量化分析。

王辉和何伯森(1999)站在项目公司的立场,分析了BOT项目中的风险控制管理,把BOT项目中的风险分为可控风险和不可控风险两类,并对这两类风险分别进行了分析与评价。张水波、孔德泉和何伯森(2000)通过分析国内外案例,对BOT项目中经常运营的担保手段作了详细的论述,研究如何运用担保手段转移合同风险。

有关项目融资风险的定量分析,目前的研究仍在初级阶段,研究成果并不丰富。Grimsey和Lewis(2001)以苏格兰废水处理设施建设项目作为案例,对PPP融资模式的项目作了研究与分析,利用敏感度分析方法、概率论和样本统计模拟技术建立了模型,详细分析了PPP融资模型的风险。王核成、陶力一和张远福(1998)以传统风险分析方法为基础,通过比较研究,提出了“交叉分析—蒙特卡罗模拟”综合模型。利用此综合模型,通过对H集团某技改投资项目的实证分析,提出了建立项目风险防范预警系统的新型风险管理模式。谢英亮(2000)针对传统风险评估的缺陷进行了分析,指出产出物价格会随机游走的特点,并据此特点建立了基于随机过程模拟的风险评估方法。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。