在中日文化交流史上,唐代是一個巔峰時期。從唐太宗貞觀四年(公元630年),日本第一次派出遣唐使,到唐昭宗景福二年(公元894年)正式決定停派,日本共任命十九批遣唐使,其中除三次未能成行、一次未能到唐外,實際到唐的使節達十五次(其中兩次為陪送唐使歸國,一次為迎接唐使),實際來唐的正式遣唐使共有十二次。每次遣唐使中均有不少學問僧、請益僧,其人數遠超留學生。在9世紀,更是有空海、最澄、圓仁、圓珍等日本高僧隨遣唐使入唐,他們來唐的目的是為求佛法,其使命主要是把唐代盛行的佛教各主要宗派移入日本。因而他們主要活動是進入唐土的著名寺院,尋師問法,參加寺院的各種佛事活動,抄寫、搜集購買經卷、佛畫、佛具等佛事器物。同時,也與中國文人交往,把一些儒家經書、文集等帶回日本。促成了日本歷史上的“唐風文化”時期。

在漢語史上,9世紀屬於近代漢語階段的起始階段,正如吕叔湘先生所云,這一時期是“文言由盛而衰,白話由微而顯”的重要轉折時期。但由於中國歷來在正式場合均以文言占主導地位,具有一定文化素養的人一般也都重“文”輕“俗”,因而能較好反映當時口語特點的文獻資料實屬鳳毛麟角。日本漢學家太田辰夫先生也曾頗有感慨地説過:“中國文藝的諸形態多發源於民間,一經知識人吸收並獲可嘉的發展,便逐漸僵化而死亡,這在文學史上有一致的見解。語言也同樣,常常是新的因素從民間産生,開始作為卑俗的東西,筆下自不必説了,就是口頭上也很少用。但不久成為普通話,成為文學語言,隨之便死亡了。”“在這種狀況下,口語不單單是缺乏被記録的機會,它的發展也不能不受到抑壓。這是通貫中國各時代都可以看到的傾向。”[1]

然而這一時期,在一些日本僧人的漢文撰述中,卻非常寶貴地透露出當時實際口語的狀況。因為他們是外國人,從客觀上講,相對地較少受傳統文言的制約;從主觀上講,因囿於漢語的水準,大抵只能耳聽手記,較多使用當時通行的實際語言,不可能進行太多的文飾。因此他們的漢文著述往往在語言學上更具有研究價值。這使我們很自然地想到漢譯佛典。魏晉以前,佛經翻譯,主譯者多為來自天竺、安息、康居、月支等地的外國僧人(如:安世高、支婁迦讖等),由他們口譯,中國助手筆録。這些外國僧人雖稱“轉能漢言,音譯流便”,但實際上他們的漢語素養是不能與中土文人相提並論的,充其量也不過掌握了當時的一般口語。故有“隨方俗語,能示正義”之説[2]。而助譯者亦多為民間信徒,因此無論是“轉言”者,還是“筆録”者,所使用的一般均為大衆語言。前期漢譯佛典不加文飾,多當時口語的語言特徵,除為了争取群衆,以利傳播的目的而外,外國主譯的漢語水準也應是重要的原因之一。

本文就晚唐日本僧人圓仁《入唐求法巡禮行記》(以下簡稱《行記》)及圓珍《行歷抄》等漢文撰述中的一些唐代口語成分作一大致研究介紹。為了便於比較對照,我們選取了主要産生於初唐的比較通俗的王梵志詩以及撰作於中唐的較為典雅的杜甫詩文,對兩者相應的口語狀況作了調查統計。

一、《入唐求法巡禮行記》、《行歷抄》中常用詞的口語化傾向

王力先生早就指出:“古語的死亡,大約有四種原因:……第二是今字代替了古字。例如‘怕’字替代了‘懼’……第三是同義的兩字競争,結果是甲字戰勝了乙字。例如‘狗’戰勝了‘犬’……”[3]語言中的詞彙的變化是最迅捷的,每個時期都會有不少新詞的産生、舊詞的死亡以及詞義的演變。《行記》及《行歷抄》中就有不少9世紀漢語的新詞新義,但常用詞是詞彙系統的核心部分,它具有常見性和穩固性兩大特點,因此常用詞的變化更能説明漢語詞彙系統的顯著變化,常用詞的口語化傾向,更能證明這一語言的口語化趨勢。漢語中一些同義常用詞的口語形式,有的早在漢魏時期已經出現,但從文言形式和口語形式出現的頻率(也就是“量”)而言,口語形式到了唐代才有了長足的進展。從《行記》、《行歷抄》來看,一些同義常用詞中,口語形式占了絶對優勢或達到了完全替代文言形式的地步。其口語形式的比率大大超過同時代的其他漢文文獻。下面我們從常用詞中選取與“衣”、“食”“住”、“行(行為)”等有關的幾組加以分析:

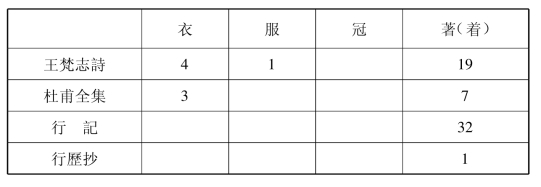

【著(着)(zhuó)/衣、服、冠】

表“穿、戴”之義,文言中用“衣”、“服”或“冠”。如:“赤之適齊也,乘肥馬,衣輕裘。”(《論語·雍也》)到了漢代,“著(着)”從“附著”義引申出了“穿、戴”義,成了較為口語化的形式。如:“大加、主簿皆著幘。”(《後漢書·東夷傳·高句驪》)“謝公清晨卒來,不暇著衣。”(《世説新語·排調》)到了唐代,表“穿戴”義的“著(着)”已占絶對優勢。王梵志詩中,“衣”、“服”共5例,“著(着)”共19例,口語化的“著(着)”占總數的79%。《杜甫全集》中“衣”共3例,“著(着)”共7例,口語化的“著(着)”占總數的70%。而《行記》中“著(着)”已完全取代了較古的形式“衣”、“服”、“冠”。全書32處表“穿、戴”義,無一例外地用“著(着)”。《行歷抄》表“穿、戴”義雖僅一處,但也用“著”,口語化的“著(着)占總數的100%。不僅“衣”、“裙”、“冠”、“鞋”、“靴”、“襪”等可用“著(着)”,連“枷”及比較抽象的“紫(紫衣)”“孝(孝服)”也可用“著(着)”。如:

(1)其劉勉着紫朝服,當村押官亦同着紫衣。(《行記》開成三年七月九日,p.11)

(2)法相請益法師不得入京,更令弟僧義澄着冠、成判官傔從令入京。(《行記》開成四年二月廿日,pp.114—115)

(3)第四舶射手一人、水手二人緣强凌唐人,先日捉縛,將州着枷,未被免。(《行記》開成四年二月廿日,p.115)

(4)自餘皆王子,不着冠,其形體屈醜,着皮氈等。(《行記》開成四年二月廿七日,p.123)

(5)開成天子今年正月三日崩,天下三日舉哀着服。(《行記》開成五年二月廿二日,pp.214—215)

(6)此清涼山,五月之夜極寒。尋常着綿襖子。(《行記》開成五年五月十六日,p.277)

(7)着黄丹衣及白裙。於衣上襲披皮裘,毛色斑駁而赤白黑。(《行記》開成五年五月廿日,p.288)

(8)步軍并皆着錦采(來)帽子、錦袍。其大將軍着衣冠靴,皆綉鳥銜瑞草之文。(《行記》開成六年正月六日,p.365)

(9)剃髮,令着袈裟,作沙門形而煞之。(《行記》會昌二年四月,p.416)

(10)聞天子崩來數月,諸道州縣舉哀着孝訖。身體爛壞而崩矣。(《行記》會昌六年四月十五日,p.500)

(11)實時脱舊衣,着敕賜紫衣。(《行歷抄》p.31)

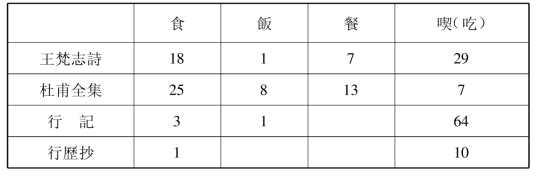

【吃(喫)/食、飯、飲、餐】

表示“飲食”義的動詞,上古用“食”、“飯”、“飲”、“餐”等。到了中古,開始出現口語化的“喫(吃)”,但“食”、“飲”、“飯”、“餐”等同時存在。根據蔣紹愚先生的調查,《世説新語》中用得最多的是“食”和“飲”,“餐”、“飯”、“喫”偶見。李白詩中,“食”20例,“餐”20例,“飯”5例,“喫”未見。與圓仁大致同時的白居易的詩中,“食”70例以上,“餐”17例,“飯”2例,“喫”僅6例。[4]我們調查了基本屬初唐時期的口語化較强的作品《王梵志詩》,其中“食”、“飯”、“餐”共26例;“喫”共29例,“喫”占總數的52%。處於中唐時的杜甫詩文集《杜甫全集》,因其用語較為典雅,故“食”、“飯”、“餐”的用例共46例;“喫”僅為7例,占總數的13%左右。而在《行記》中表示“飲食”義的動詞,用“喫”的達64例,用“食”的3例,用“飯”的1例,用“啜(茶)”的5例,口語化的“喫”是總數的87%,顯然占了絶對優勢。而且“喫”的對象不僅是固體(飯、果子、瓜等,不僅有一般食物,還有“人”、“眼肉”等),也有液體(酒、茶、漿)。如:

(1)相公及監軍並州郎中、郎官、判官等皆椅子上喫茶。(《行記》開成三年十一月十八日,p.68)

(2)相公等引軍至堂後大殿里喫飯。(《行記》開成三年十二月八日,p.84)

(3)未及曉明,燈前喫粥、飯。(《行記》開成三年十二月廿九日,p.89)

(4)請益僧違和,不多好,不喫飯漿。(《行記》開成四年四月十六日,p.149)

(5)共於食堂喫齋。(《行記》開成四年六月九日,p.167)

(6)四人每人喫四碗粉粥。主人驚怪:“多喫冷物,恐不消化矣。”(《行記》開成五年四月十一日,p.256)

(7)到清河縣界合章流村劉家斷中,喫榆葉羹。(《行記》開成五年四月十六日,p.259)

(8)衆僧上堂,喫粥、餛飩、雜菓子。(《行記》開成五年十二月廿五日,p.364)

(9)喫瓜,美熟。(《行記》會昌元年五月十四日,p.391)

(10)兩軍健兒每斬人了,割其眼肉喫。諸坊人皆云:“今年長安人喫人!”(《行記》會昌四年七月十五日,p.445)

(11)仇軍容兒常侍知内省事,喫酒醉顛,觸忤龍顔。(《行記》會昌四年九月,p.451)

(12)山村縣人餐物粗硬,愛喫鹽茶粟飯,澀吞不入,喫即胸痛。山村風俗:不曾煮羹喫,長年唯喫冷菜。(《行記》會昌五年八月十六日,p.490)

而圓珍《行歷抄》中,幾乎全是用“喫”,共10例,“食”僅有1例。

(1)上晨朝,上堂喫粥。……卯辰之間,上堂喫小食。(《行歷抄》p.16)

(2)只有舊基,曾無屋舍。於此喫齋。(《行歷抄》p.34)

(3)中路喫飯,飯後,到越州南郭門。(《行歷抄》p.36)

(4)十九日,到照應縣,喫茶。(《行歷抄》p.39)

(5)和尚喜歡,便領將去青龍寺西南角净土院和尚房,與茶飯喫。(《行歷抄》p.40)

(6)便於院中喫茶飯了。(《行歷抄》p.42)

(7)共到山階店東頭路南畠喫飯。(《行歷抄》p.57)

(8)拜見惠亮大德,便喫飯。又至愷和尚院,暫坐喫茶。(《行歷抄》p.59)

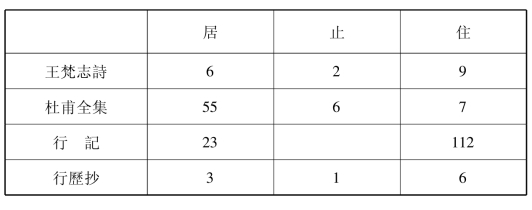

【住/居/止】

表示“住居”,上古常用“居”、“止”。到六朝“住”才使用得多了起來。但在非口語性文獻中,“住”的使用還不普遍。經調查統計,在《王梵志詩》中,“居”、“止”共有8例;“住”共9例,占總數的52%。《杜甫全集》中,“居”、“止”共有61例;“住”共7例,占總數的10%。而《行記》中表“住居”義共97處,其中用“居”7例;“住”90例,占總數的82%以上。《行歷抄》中,“居”3例,“止”1例;“住”凡6例,占總數的60%。如:

(1)申時,雷鳴。留學僧等住東梁豐村。(《行記》開成三年七月十二日,p.12)

(2)右,請往台州國清寺尋師。便住台州,為復從台州卻來,赴上都去?(《行記》開成三年八月四日,p.28)

(3)大使更“留學僧暫住揚府”。(《行記》開成三年八月十日,p.32)

(4)兩僧及〔傔〕從等令住開元寺者。(《行記》開成三年八月二十二日,p.35)

(5)國清寺常有一百五十僧久住。(《行記》開成四年閏正月十九日,p.108)

(6)入開元寺,住於厨庫西亭。(《行記》開成四年二月廿四日,p.121)

(7)請益僧、惟正、惟曉、水手丁雄滿四人下船,留住岸上。(《行記》開成四年四月五日,p.137)

(8)共道玄闍梨入來客房,商量留住之事。(《行記》開成四年六月廿九日,p.170)

(9)到揚州,寄住開元寺。(《行記》開成五年三月二日,p.222)

(10)於中臺頂冬夏不下,住三年也。(《行記》開成五年五月十六日,p.276)

(11)今到此間勾當事未了,不免停住十數日間。(《行記》開成五年七月廿六日,p.322)

(12)向大使請閑静處過冬。本意擬住赤山院。(《行記》會昌五年九月廿二日,p.495)

《行歷抄》及《在唐日録》中,表示“住居”義的詞本不多,不過也大多用“住”,如:

(1)得達前處。以無便船,暫寄住城[山四王院]。(《行歷抄》p.2)

(2)去唐興縣三五來里,宿住溪上。(《行歷抄》p.13)

(3)爾許多時在剡中住,曾不知越州事儀何以!(《行歷抄》p.26)

(4)和尚何久住店中。(《行歷抄》p.44)

(5)七月一日,珍移龍興寺,住净土院居院主房。(《行歷抄》p.46)

(6)爾住店中寫文書,恐街家所由勘責來由,事觸老僧。(《在唐日録》p.65)

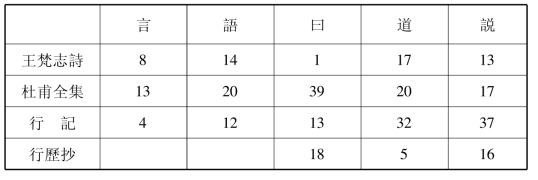

【説/言、語、道】

蔣紹愚先生指出:“‘言’、‘語’、‘説’在唐五代時都可以表示‘説話’這個動作。但當時口語中最活躍的是哪一個詞?……‘説’是當時口語中最活躍的。”[5]他在比較了這一時期“言”、“語”、“曰”、“道”、“説”等與“言説”有關的詞後,又指出:“‘説’、‘道’都可以加助詞‘著’,‘説’還可以在後面加介詞‘向’,而其他五個詞都不能,説明‘説’和‘道’口語化程度比其他五個詞高。”[6]經我們調查統計:《王梵志詩》中“言”、“語”、“曰”共23例;“道”、“説”共30例,占總數的56%。《杜甫全集》中,“言”、“語”、“曰”、“云”共72例;“道”、“説”共37例,占總數的34%。而《行記》中,“言”、“語”、“曰”共29例;“道”、“説”共69例,占總數的70%。《行歷抄》中,“曰”共18例;“道”、“説”共21例,占總數的53%。如:

(1)説:“六年一度,例而有之。……”(《行記》開成三年十一月二日,p.61)

(2)説世間無常苦空之理,化導男弟子、女弟子。(《行記》開成三年十一月廿四日,p.71)

(3)弁咨問相公,前後三四度。咨説:“本國和尚往台州,擬一文牒,不審得否?”相公所説……。(《行記》開成四年正月十七日,p.98)

(4)所以第一船只隨“從此過海”之説,解纜擬發。(《行記》開成四年四月五日,p.137)

(5)子巡張亮據看船使説,便作“船已發,並不見”之狀。(《行記》開成四年四月六日,p.140)

(6)刺史姓顔名措,粗解佛教,向僧等自説。(《行記》開成四年四月八日,p.143)

(7)諸人據後説,便擬進發。(《行記》開成四年五月廿七日,p.162)

(8)見舊老説,便得知之。……依新羅僧聖林和尚口説記之。(《行記》開成四年七月廿三日,p.172)

(9)依新羅僧諒賢口説記之。(《行記》開成四年九月一日,p.180)

(10)見説臺山等諸處,法教之根原,大聖之化處(《行記》開成四年九月十二日,p.185)

(11)人説不同,心里進退。(《行記》開成五年正月廿一日,p.204)

(12)齋後,縣令、胡主簿、鄭主簿等共數十人入寺來,相看慰問,具説遠來留住之本意。(《行記》開成五年二月廿三日,p.216)

(13)尋問無人説其本由。(《行記》開成五年三月七日,p.230)

(14)申時到唐州城裏開元寺宿。見説:“中丞申節度使,於開元寺新開壇場,牒報街衢,令人知聞。”(《行記》開成五年四月十三日,p.257)

(15)一僧登禮座,先打蠡鈸,次説法事之興由。(《行記》開成五年五月五日,p.272)

(16)志遠和尚自説云:“日本最澄三藏貞元廿年入天台求法,……”……遠座主聽説南岳大師生日本弘法之事極喜。……盡經所説之事,皆捏為像也。(《行記》開成五年五月十六日,p.276)

(17)臘下及沙彌對上座説,一依書儀之制。沙彌對僧,右膝着地,説賀節之詞。(《行記》開成五年十一月廿六日,p.360)

(18)其人説打回鶻功能,不合殺之。(《行記》會昌四年八月中,p.449)

(19)往日臨行次,遇人説:“其僧等已往南州,趁本國船去。”(《行記》會昌七年六月九日,p.509)

圓珍《行歷抄》中,“説”、“説道”也佔據了“言説”類詞的一半以上。

(1)師願如新,功德難説。(《行歷抄》p.9)

(2)相共歸院,東道西説,無有香味。……“有人説,珍將來五千兩金。”(《行歷抄》p.9)

(3)當時珍向他説……(《行歷抄》p.19)

(4)説道:“我在唐國已經多年,總忘卻日本語”云云。……入夜説道:“送牒與本國太政官,不因王敕,不令人來。”(《行歷抄》p.19)

(5)臨發之時,他説道……(《行歷抄》p.20)

(6)從此以後,口中吐出本國言語,不可盡説。(《行歷抄》p.20)

(7)又入房坐,略説“五大種子”及以“手印”等。(《行歷抄》p.42)

(8)説云:“鄉賊與爾甚作妨難……”(《行歷抄》p.49)

(9)和尚説道:“者賊久在剡縣……”所説甚多。(《行歷抄》p.49)

(10)總是圓覺闍梨氣力,不可説也。(《行歷抄》p.46)

(11)至明旦,不向人説。……和尚感之,在後具説。一切事委曲知之,珍不敢説。(《行歷抄》p.49)

在圓仁、圓珍的筆下,不僅“説”、“道”這兩個晚唐開始特别活躍的口語詞出現的頻率有了大幅度提高,而且還有幾個特點值得注意:(一)“説”後直接帶賓語者多了起來。如“具説遠來留住之本意”;“無人説其本由”;“次説法事之興由”;“其人説打回鶻功能”。(二)“説”後直接帶引語者多了起來。如:“説:‘六年一度,例而有之。……’”;“咨説:‘本國和尚往台州,擬一文牒,不審得否?’”;“遇人説:‘其僧等已往南州,趁本國船去。’”(三)因“説”後帶賓語的逐漸增多,由介詞引進的“説”的對象已逐漸從“説”後的補語位置提到“説”前的狀語位置。如:“臘下及沙彌〔對上座〕説”;“當時珍〔向他〕説”;“不〔向人〕説”,這樣的句型已與現代漢語無甚差别。(四)雙音節的“説道”逐漸增多,在這樣的結構中,主要動詞是“説”,而“道”已經弱化。

【看/觀、察、視】

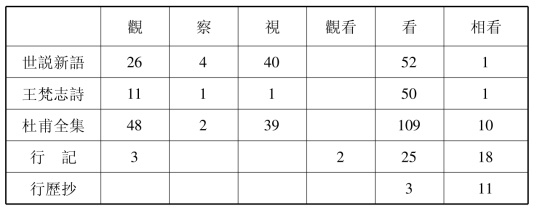

表示“觀看”、“觀察”義,較古的形式是“觀”、“察”、“視”。“看”先秦一般表示“探望”、“問候”義,而口語中表示“以視線接觸人或事物”義,似至六朝方見。不過在很長的一個時期,即使是較為口語化的文獻中,在表示“以視線接觸人或事物”義時,“觀”、“察”、“視”、“看”都在使用。如《王梵志詩》中“觀”、“察”、“視”共有例13例;“看”、“相看”共有51例,占總數的80%。《杜甫全集》中,“觀”、“察”、“視”共有例89例;“看”、“相看”共有119例,占總數的57%。而《行記》中,“觀”共3例;“觀看”、“看”、“相看”共45例,占總數的93%,《行歷抄》則14例全用“看”、“相看”,可見口語化的“看”基本上取代了“觀”、“察”、“視”。如:

(1)街裏男女不憚深夜入寺看事,供燈之前隨分捨錢,巡看已訖,更到餘寺看禮捨錢。(《行記》開成四年正月十五日,p.97)

(2)相公宣云:“夜看風色。”(《行記》開成四年四月四日,p.136)

(3)其狀稱:“彼九隻船發未?專到那島裏看定虚實,星夜交人報來者。”(《行記》開成四年四月六日,p.140)

(4)築立高垣,不交開看。(《行記》開成五年四月廿一日,p.262)

(5)便赴請入道場,看禮念法事。(《行記》開成五年五月五日,p.272)

(6)看其花色,人間未有者也。(《行記》開成五年五月廿日,p.287)

(7)便開封看書。(《行記》開成六年四月十五日,p.385)

(8)天子駕幸觀裏,召百姓令看。(《行記》會昌四年七月十五日,p.445)

(9)看人滿於道路,天子時時看來,旗槍交横遼亂。(《行記》會昌四年七月十五日,p.445)

(10)天子坐銀臺門樓上看。(《行記》會昌四年九月,p.451)

(11)拜南郊,儀仗威儀一似元年。不許僧尼看。(《行記》會昌五年正月三日,p.455)

(12)思已,行到南門看望。(《行歷抄》p.16)

(13)圓載座主共蘇州人施二十先入長安,看好店舍。(《行歷抄》p.39)

(14)呈《求法録》,一遍看過。(《行歷抄》p.59)

作為表“探望”、“問候”義的“看”,在《行記》中两見、《行歷抄》中三見,兩書中共僅見5例:

(1)縣令:通直郎、守令李夷甫……相隨押衙來看,共僧等語話。(《行記》開成四年四月八日,p.142)

(2)押衙云:“三僧入州,略看大夫,便合穩便。”(《行記》開成四年四月八日,p.143。大夫,指顔刺史。)

(3)上開元寺,略看綱維。(《行歷抄》p.5)

(4)於正月中愛游寺觀,禮佛看僧。(《行歷抄》p.20)

(5)使相共看寺中徒衆並天台座主良諝和尚。(《行歷抄》p.36)

《行記》、《行歷抄》中表“探望”、“問候”義,大量使用的是新興的雙音詞“相看”,《行記》全書共18例,《行歷抄》中共11例。其中的“相”已無明顯的指代意義,僅作為一個構詞語素而已。如:

(1)暮際,僧正來,相看慰情。(《行記》開成四年一月廿日,p.103)

(2)到海龍王廟,相看良岑判官、粟録事、紀通事、神參軍等。(《行記》開成四年四月八日,p.143)

(3)未時,良岑判官出廟上船,僧等相隨上船,相看戒明法師及道玄闍梨等。(《行記》開成四年四月十日,p.145)

(4)云:“押衙潮落擬來相看,所以先來候迎。”(《行記》開成四年四月廿六日,p.155)

(5)齋後,縣令、胡主簿、鄭主簿等共數十人入寺來,相看慰問。(《行記》開成五年二月廿三日,p.216)

(6)州押衙姓何來寺中相看安存。(《行記》開成五年八月一日,p.327)

(7)大使來到莊上,相看安存。(《行記》會昌五年十一月三日,p.496)

(8)當日相看徒衆,安置道真杜陀房中。(《行歷抄》p.5)

(9)齋後,國清寺都師元唐——俗姓周——到來相看。(《行歷抄》p.14)

(10)都師共元璋闍梨相順入縣,相看官人。(《行歷抄》p.14)

(11)禮拜大師影,兼相看衆。(《行歷抄》p.14)

(12)珍便出門迎接,橋北相看,禮拜。(《行歷抄》p.16)

(13)田口圓覺禪和從街西龍興寺到崇仁坊,相看鄉人。(《行歷抄》p.44)

(14)其後載、珍到街西龍興寺,相看雲居院主。(《行歷抄》p.44)

(15)齋後,入開元寺,相看良諝座主。(《行歷抄》p.52)

(16)到夜入寺,相看寶座主、海闍梨。(《行歷抄》p.53)

(17)相看梵釋寺洪大德、幽都師等。(《行歷抄》p.57)

(18)相看慈叡闍梨。(《行歷抄》p.57)

【要/欲】

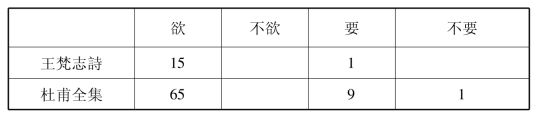

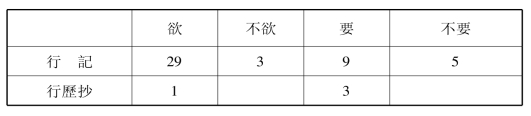

《行記》、《行歷抄》中多處出現助動詞“要”,它的基本意義是表示做某事的意志,相當於“想”、“希望”。而在唐代以前中,表達這一意義的是“欲”。我們經過調查統計發現,在《王梵志詩》中,“欲”凡15例,“要”僅1例,口語化的“要”占總數的6%。《杜甫全集》中,“欲”65例,“要(不要)”共10例,口語化的“要”占總數的13%。而《行記》中則“欲(不欲)”32例,“要(不要)”14例,口語化的“要”占總數的30%。《行歷抄》中,“欲”1例,“要”3例,口語化的“要”占總數的75%。如:

(1)如要留住,是為佛道,不敢違意,要住即留。(《行記》開成四年三月五日,p.127)

(2)王訓等云:“如要住者我專勾當,和尚更不用歸本國”云云。(《行記》開成四年五月一日,p.157)

(3)如要懇急,此即專令所由奉送至縣。(《行記》開成五年二月十五日,p.209)

(4)第七遍捏作此像,更不裂損,每事易為,所要者皆應矣。(《行記》開成五年五月十七日,p.281)

(5)語曰:“如要持秘法,余能知一城内解大法人。”(《行記》開成五年九月六日,p.348)

(6)侍御傳語云:“任和尚意。更有所要,即報來,與和尚取穩便。”(《行記》開成五年九月十八日,p.354)

(7)我未曾聽《法華經》,所以今夏欲去湖州策闍梨處聽讀。若要聽無?(《行歷抄》p.26)

(8)闍梨若要聽法,珍相共隨喜。(《行歷抄》p.26)

(9)仍送書與載,要前發去。(《行歷抄》p.37)

這類“要”自唐代方見使用,早於《行記》、《行歷抄》者,如:“老思筇竹杖,冬要錦衾眠。”(杜甫《送梓州李使君之任》)“若要添風月,應除數百竿。”(韓愈《竹徑》)“要語連夜語,須眠終日眠。”(白居易《朝歸書寄元八》)“欲”表“希望”、“想要”義,先秦兩漢已屢見,而後才出現“要欲”、“欲要”同義連文的用法。如:“想足下鎮彼土,未有動理耳,要欲及卿在彼,登汶嶺、峨嵋而旋,實不朽之盛事。”(《全晉文》卷二二《王羲之雜帖》)“臣蠢,既有所啟,要欲盡其忠心。如無所納,伏願宥其觸忤之罪。”(《宋書·庾炳之傳》)在這些場合,“要”似乎還只是表强調語氣,“欲”才表“希望”、“想要”義,不過可能就在這種結構中,使“要”沾染上了“希望”、“想要”義。

《現代漢語八百詞》在“要”的這一義項下云:“表示否定通常不説‘不要’,説‘不想’或‘不願意’。”[7]與現代漢語不同的是:《行記》中這類“要”的否定形式不是“不想”、“不願”,而是“不要”。如:

(1)皇帝怪云:“朕只許一座具地,此僧敷一座具遍滿五臺,大奇!朕不要共住此處。”(《行記》開成五年七月二日,p.302)

(2)從今以後,不要僧人入内。(《行記》會昌四年三月,p.440)

(3)皇帝宣曰:“不要你把棒勾當。須自擔土。”(《行記》會昌四年十月,p.454)

續表

【邊/側、旁、畔】

“表示‘在某物的旁邊’這個意思,先秦主要用‘側’,偶爾也用‘旁’和‘畔’……到了魏晉南北朝時期,‘邊’開始出現並迅速增多……‘邊’作為一個新興的詞彙成分,從兩個方面表現出它的特點:一是使用頻率迅速提高,到了《世説新語》裏,它已經遠遠超過了‘旁’和‘側’(‘邊’13次,‘傍’1次,‘側’7次);二是用法靈活多樣,‘旁’和‘側’所有的用法它幾乎都具有,還出現了‘左邊’、‘右邊’、‘頰邊’、‘耳邊’、‘燭邊’這樣一些説法;有些用法則是‘旁’和‘側’所没有的,如:天邊、東邊、北邊、南邊,這無疑跟‘邊’的本義有關。”[8]《行記》、《行歷抄》中的“邊”與六朝時期的“邊”相比,雖然用法上没有出現新的樣式,但使用頻率卻大幅度提高。《行記》中表“邊側”義的“邊”共30例(其中“邊”用於東、南、西、北等方位名詞後的較後起的用法達13例),“側”僅5例。如:

(1)掘決舶邊之淤泥,泥即逆沸。(卷一,開成三年七月二日,p.8)

(2)未時,泛艇從海邊行,漸覓江口。(同上)

(3)近寺邊有其院。(同上,七月十四日,p.13)

(4)未死之前,纏裹其身,載艇送棄山邊。(卷二,開成四年五月二日,p.157)

(5)未申之際,到赤山東邊泊船。(同上,開成四年六月七日,p.166)

(6)掘家東南寶圖邊便得見者。(同上,開成五年二月十四日,p.208)

(7)路邊有王府君墓。(卷二,開成五年二月廿八日,p.219)

(8)中間一塔四角,高一丈許。在兩邊者團圓,並高八尺許……鐵塔北邊有四間堂。(卷三,開成五年五月廿日,p.286)

(9)西邊有一天女,東邊有一菩薩。(同上,p.288)

(10)堂南邊有一小庵室。(同上,七月三日,p.307)

《行歷抄》、《在唐日録》中表“邊側”義的“邊”共6例,“傍”1例(路傍蒿草滋蕪,p.34)。

(1)望國清寺及禪林山大師墳邊松樹合掌頂禮。(《行歷抄》p.13)

(2)問珍身邊多少金。(《行歷抄》p.20)

(3)路邊有墳。(《行歷抄》p.31)

(4)北邊有石,名曰“石象”。(《在唐日録》p.63)

(5)過此,那邊名“羅漢寺”。(《在唐日録》p.64)

(6)渡溪到橋,大石那邊之山,頂禮聖靈。(《在唐日録》p.64)

特别值得指出的是:在《在唐日録》中出現了“那邊”2例。這種指示代詞“這(者)”、“那”與“邊”結合的形式是唐中晚期才見的新興現象。在整個晚唐五代用例還不普遍,目前見到的如:“冥搜太苦神應乏,心在虚無更那邊。”(唐方干《宋從事》)“七千里路到何處,十二峰雲更那邊。”(唐釋齊己《自湘中將入蜀留别諸友》詩)“者邊走,那邊走,只是尋花柳。那邊走,者邊走,莫厭金杯酒。”(前蜀王衍《醉妝詞》)“那邊禮佛聲遼亮,這伴金經次第開。”(《敦煌變文集·父母恩重經講經文》)“本來無心聽大乘,被種姓所排,者邊聞經,那邊受戒。者邊聞小乘,那邊聞大乘。”(唐棲復集《法華經玄贊要集》,《續藏經》34—748c)“雙腳從床上,跳來這邊坐,又跳去那邊坐。故云跳行白衣舍坐也。”(後唐景霄纂《四分律行事鈔簡正記》,《續藏經》43—334b)等。

雖然,在《行歷抄》及《在唐日録》中未出現與“那邊”相對的“者(這)邊”,但“者(這)”作為近指代詞卻已見到。如“和尚説道:‘者賊久在剡縣,養婦蘇田……’”(《行歷抄》p.49)

另如《行記》表“内、中”義共212處,其中用“裏”104例,“中”63例,“内”45例,口語化的“裏”已占二分之一。

再者,有些口語化常用詞,雖然在六朝已經出現,但用法較單純,結合能力較弱。而在《行記》中我們可以看到它們的能力有了很大增强。

例如:“回”的“返、還”義,據考證,後漢已見於文獻,六朝已不罕見。但一般都是單用,而《行記》中作為同義複詞的“卻回”就有5例,另外還有“浮回”、“付回”等以“回”表趨向義的雙音詞,以及“回來”、“回去”這種“回”後加趨向意義的雙音詞。在用法上,不僅可以充當謂語,還可以充當定語,如“臨回之日,又附百金”(p.307)。“回時付船卻歸唐國”(p.495)。

再如“怕”的“畏懼”、“害怕”義,六朝已見。但大多只是作為不及物動詞單獨使用,後面不帶其他成分。而《行記》中作為同義複詞的“驚怕”就有7例,“憂怕”有1例。更為重要的是,“怕”後已可帶複雜賓語。“師僧心鄙,怕見客僧”(p.261),這是“見客僧”這一動賓短語作“怕”的賓語;“怕船將沉,捨碇擲物”(p.8),這是“船將沉”這一主謂短語作“怕”的賓語。這些現象都説明了這樣一些詞在晚唐口語中使用面與結合能力都有了長足的進展。

二、《入唐求法巡禮行記》、《行歷抄》中語法的口語化傾向

志村良治先生在《中世漢語語法史研究》一書中,對中世漢語(指魏晉至唐末五代,其中包括了9世紀)新興的語法現象作了很好的概述[9]。下面也就《行記》、《行歷抄》中有關口語語法形式(包括語法化)的問題作一簡單介紹:

(一)關於第三人稱代詞“他”

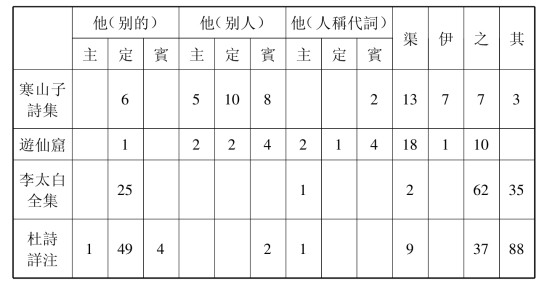

郭錫良先生在《漢語第三人稱代詞的起源和發展》中指出:從先秦到東漢前期,“他”均為旁指代詞,為“别的”義。“東漢後期,‘他’字的用法開始發生變化。當時安息(今伊朗)來中國的和尚安世高翻譯《佛説罪業應報教化地獄經》時,用‘他’字10次,全應作‘别人’解。”他全面考察了《搜神記》、《法顯傳》、《百喻經》、《世説新語》這四部書,情況如下:

從《百喻經》可以看出,六朝後期“他”發生了較大的變化,由“别的”義向“别人”轉化,成為無定代詞,而且在賓語、兼語位置上的多了起來,已經向第三人稱代詞跨出了關鍵性的一步。

根據語法學界的研究,真正的第三人稱代詞“他”(所稱代的對象有定且明顯)要到唐代才出現,但使用還不太普遍[10]:

在《行記》中,“他”使用不多,總共出現4次,其中兩個表“别人”義:

(1)國家兵馬元來不入他界,恐王怪無事,妄捉無罪人送入京也。(《行記》會昌四年七月十五日,p.445)

(2)打路府兵入他界不得,但在界首。頻有敕催,怪無消息。(《行記》會昌四年七月十五日,p.445)

另外兩個是成熟的第三人稱代詞(他們),一個作賓語,一個作兼語。

(3)臨留卻,所將隨身之物,並皆與他,空手駕船,但增嘆息。(《行記》開成四年四月八日,p.143)

(4)見他殷重,不阻其情也。(《行記》會昌五年五月十三日,p.464)

但在僅七千言的《行歷抄》中,卻出現了成熟的第三人稱“他”9例,如:

(1)圓載不久合來。不用入房,且彷徨待他來。(《行歷抄》p.16)

(2)從袖裏抽出敕牒,過與圓載。當時珍向他説……。(《行歷抄》p.19)

(3)或時圓珍對他試問天台義目,曾無交接。(《行歷抄》p.20)

(4)修便上船發去,多日,事不着便。新羅卻來,曰:“趁他不着。”(《行歷抄》p.20)

(5)臨發之時,他説道:“我未曾聽《法華經》,所以今夏欲去湖州策闍梨處聽讀,若要聽無?”(《行歷抄》p.26)

(6)珍對他説:“遠來求法,要在聽讀。……”(《行歷抄》p.26)

(7)載曰:“彼僧向前與敬文得惠運十兩金,與他作惡文書,毁謗我宗。……”(《行歷抄》p.26)

(8)珍勸於他,意在勉學。(《行歷抄》p.26)

(9)同伴落後,在路未到。相待彼人,共他入城。(《行歷抄》p.44)

在以上句子中,除例(4)中的“他”是稱代“圓修”,例(7)中的“他”是稱代“惠運”而外,其餘的“他”都是稱代“圓載”,關係非常明顯,決不引起歧解。且例(5)中的“他”作主語,例(1)、例(9)中的“他”作兼語,其餘各例中的“他”均為賓語(動詞或介詞賓語),都充當句子的主要成分。而無一例是作定語的(某些作定語的“他”因帶有指示性,故最易引起歧解)。這也告訴我們,在晚唐時期的口語中,第三人稱代詞“他”已經成熟,只不過在一些受文言影響的文獻中未能如實反映出來罷了。

(二)關於“頭”、“家”等詞的語法化

【頭】

帶後綴“頭”的名詞,如表示方位的“前頭”、“後頭”、“上頭”等,在隋以前已經産生。這種類型的雙音詞,《行記》中大量湧現。不過《行記》、《行歷抄》中的這類名詞也有着它自身的特色,首先,“東”、“南”、“西”、“北”後加“頭”構成的方位名詞普遍使用,全書共有“東頭”5例、“南頭”5例、“西頭”2例、“北頭”3例,共15例。如:

(1)從此行半里,西頭有鎮家。(《行記》開成三年七月廿日,p.16)

(2)進行不久,到海陵縣東頭。(《行記》開成三年七月廿三日,p.20)

(3)唐國之風,乞晴即閉路北頭,乞雨即閉路南頭。(《行記》開成三年十一月廿四日,p.72)

(4)共到山階店東頭路南畠喫飯。(《行歷抄》p.57)

這樣的方位名詞也多見於敦煌文書。如:“弟一但道上頭底。弟二東頭底。弟三更道西頭底。”(《敦煌變文集·不知名變文》)“回頭乃報傳語去,卻發南頭事漢君。”(同上《漢將王陵變》)“卿昨日刈麥地南頭大桑樹下,有二人樗蒲博戲。”(同上,句道興撰《搜神記》)

其次,是在處所名及一般物名後加“頭”構成的雙音節處所名詞普遍出現,如:

(1)監寺僧方起等於庫頭設空飯。(《行記》開成三年九月二日,p.43)

(2)砂金大二兩,於市頭令交易。(《行記》開成三年十月十四日,p.53)

(3)門頭騎馬軍八十疋許,並皆着紫衣。(《行記》開成三年十一月八日,p.64)

(4)自此山頭有陸路到東海縣,百里之程。(《行記》開成四年三月廿九日,p.132)

(5)在岸頭共戒明法師及粟録事、和録事辭别。(《行記》開成四年七月十四日,p.170)

(6)總過六重門,到使衙案頭。(《行記》開成五年八月廿四日,p.344)

(7)於東市北街堆頭斬之。(《行記》會昌四年八月中,p.449)

這樣的名詞也見於敦煌文書。如:“董仲長到七歲,街頭由喜(遊戲)道旁。”(《敦煌變文集·董永變文》)“行至蕃漢界頭,遂見明妃之塚。”(同上《王昭君變文》)“樓頭才打三更鼓,寺裏初聲半夜鐘。”(同上《八相變》)“若説乘騎能結綰,曾向莊頭牧馬群。”(同上《捉季布傳文》)

更為引起我們注意的是“頭”附於時間名詞之後的用法,《行記》一書中,出現了大量的“晚頭”(15例)、“夜頭”(16例)。如:

(1)晚頭,開元寺牒將來。(《行記》開成三年八月廿三日,p.35)

(2)晚頭,請益、留學兩僧往平橋館,為大使、判官等入京作别。(《行記》開成三年十月三日,p.50)

(3)晚頭,縣都使來云……(《行記》開成四年四月六日,p.140)

(4)晚頭,西北兩方電光耀耀,雲色騷暗。(《行記》開成四年五月廿六日,p.162)

(5)晚頭,此新羅院佛堂經藏點燈供養。(《行記》開成四年十二月廿九日,p.197)

(6)晚頭,得押衙報。(《行記》開成五年正月廿七日,p.205)

(7)晚頭,直歲典座引向新羅院安置。(《行記》開成五年三月廿四日,pp.243—244)

(8)夜頭,本國相公為遂海中所發之願,於開元寺堂裏點千盞燈,供養妙見菩薩並四天王。(《行記》開成四年三月三日,p.126)

(9)夜頭,請益僧送延曆寺消息一通。(《行記》開成四年三月廿三日,p.130)

(10)夜頭宿住否,為復尋村里行?(《行記》開成四年四月五日,p.137)

(11)山頭望見泊舶處,九隻船並不見。便知夜頭同發。(《行記》開成四年七月廿三日,p.172)

(12)白日聽講,夜頭禮懺聽經及次第。(《行記》開成四年十一月十六日,p.190)

而在《在唐日録》中,“頭”更有用於“五更”、“酉”、“申酉”等時間詞之後者:

(1)歸寺,夜中五更頭東南有事。(《在唐日録》,p.63)

(2)至酉頭,到中丞亭子。(《在唐日録》,p.64)

(3)此日天陰而不雨,隨申酉頭歸禪林寺。(《在唐日録》,p.65)

如果説用在方位詞、處所詞等後面的“頭”還帶有些許實義(“裏”、“邊”之義)的話,那麼用在時間名詞後的“頭”就比較虚了,僅是一個語法成分。這類用法亦見於唐詩及敦煌文書,如:“上廟參天今見在,夜頭風起覺神來。”(王建《華嶽廟》)“夜頭早去阿郎嗔,日午齋時娘娘打。”(《敦煌變文集·佛説阿彌陀經講經文》)“白日起□無飯喫,夜頭擬卧没盞眠。”(同上《不知名變文》)王力先生《漢語語法史》中“頭”附於時間名詞後的用例引王實甫《西廂記》第四本第四折:“則離得半個日頭。”例證偏後。

【家】

在漢魏六朝文獻中,“家”作為名詞後綴,一般表示從事某種專門活動或具有某種專長的人,如“陶家”、“染家”、“屠家”、“田家”等;有時意義更加抽象,僅為“人”的意思,如“對家”、“怨家”等,總之所指是“人”。到了唐代,出現了置於某些表示行政機構的名詞之後的“家”,即指這些機構。蔣禮鴻先生云:“唐人稱官府為家。”例舉:“遷者追回流者還,滌瑕蕩垢朝清班。州家申名使家抑,坎軻祗得移荆蠻。”(韓愈《八月十五夜贈張功曹》)“初見一人來唤,意是縣家所由,出門看之,便被捉去。”(《太平廣記》卷三三五“姚蕭品”條,出《廣異記》)[11]而《行記》中此類用法甚多,有“鎮家”9例、“縣家”15例、“州家”2例、“府家”1例等,如:

(1)巡檢事畢,卻歸縣家。(《行記》開成三年七月九日,p.11)

(2)午時,射手大宅宫繼與押官等十餘人從如皋鎮家將卅餘草船來。即聞:大使昨日到鎮家。(《行記》開成三年七月十七日,p.14)

(3)從此行半里,西頭有鎮家,大使判官等居此,未向縣家。(《行記》開成三年七月廿日,p.16)

(4)緣朝貢使已發,不得領過,便報縣家去。(《行記》開成四年七月十六日,p.171)

(5)押衙取狀云:“更報州家,取處分。”(《行記》開成四年四月廿六日,p.156)

(6)官人具録其數,帖報州家。(《行記》開成四年五月十五日,p.159)

(7)出府,到萬年縣,府家差人送到。(《行記》會昌五年五月十五日,p.465)

除“稱官府為家”而外,《行記》、《行歷抄》中,寺院可稱“寺家”(18例)、“院家”(4例),店鋪可稱“店家”(1例),村莊可稱“村家”(1例),城門可稱“門家”(1例),街道可稱“街家”(1例)等,這類“家”其實大多相當於“方”。

(1)掘溝北岸,店家相連。(《行記》開成三年七月廿日,p.16)

(2)州押衙來於舶上,問舶上之人數,且歸村家。(《行記》開成四年五月十四日,p.159)

(3)為與崔押衙留狀一封,囑着院家。(《行記》開成五年二月十七日,p.210)

(4)續後,寺家催十個老宿、徒衆,教來廨宅迎接。(《行歷抄》p.14)

(5)飯後,到越州南郭門。門家報州。(《行歷抄》p.36)

(6)當日寺家報州。(《行歷抄》p.36)

(7)爾住店中寫文書,恐街家所由勘責來由,事觸老僧。(《在唐日録》,p.65)

(三)動量詞的廣泛運用

動量詞的大量使用是唐五代漢語口語的又一特徵,在《行記》、《行歷抄》中,動量詞“下”、“回”、“度”、“遍”等得到了普遍的運用,且動量詞組不僅可以在動詞後充當補語,也可以置於動詞前充當狀語。這與現代漢語已經没有太大的差别。如:

(1)側手三下後,申解白前,卒爾指申難,聲如大嗔人,盡音呼諍。(《行記》開成四年十一月廿二日,p.192)

(2)下帆之會,黑鳥飛來,繞舶三回,還居島上。(《行記》開成四年六月五日,p.165)

(3)乍驚落帆,柂角摧折兩度。(《行記》開成三年六月二十八日,p.5)

(4)大唐迎船十隻許來,一日一度運國信物至。(《行記》開成三年八月八日,p.31)

(5)沈弁書答云:“弁咨問相公,前後三四度。”(《行記》開成四年正月十七日,p.98)

(6)大使到京三四度奏請,遂不被許。(《行記》開成四年二月廿日,p.115)

(7)此泊多有潛磯,每當浪漂,斷纜沉碇五六度矣。(《行記》開成四年四月廿五日,p.155)

(8)或時圓珍對他試問天台義目,曾無交接。兩三度略如此。(《行歷抄》p.20)

(9)云此石函中有文書,是往昔賢者以文書納,大師一度開者也。(《在唐日録》,p.63)

(10)相公諸司共立禮佛,三四遍唱了,即各隨意。(《行記》開成三年十二月八日,p.84)

(11)唱經之會,大衆三遍散花。每散花時各有所頌。唱經了,更短音唱題目。(《行記》開成四年十一月廿二日,p.192)

(12)入宅不久,便供飯食。婦人出來,慰客數遍。(《行記》開成五年四月廿二日,p.263)

(13)皆唱“唯願慈悲哀憫我等,降臨道場,受我供養”之言。立禮七十二遍,方始下座。(《行記》開成五年五月五日,p.272)

(14)更見大鞋和尚影:曾在此山修行,巡五臺五十遍。(《行記》開成五年五月十六日,p.276)

(15)入山行,即一日百遍逾山,百遍渡水。(《行記》會昌五年八月十六日,p.489)

(16)彼諝座主發願講《法華經》百遍,每年講過兩三遍。(《行歷抄》p.26)

(17)引徒履階,上到墳前,三遍唱名。頂禮既畢,更稱“釋迦”佛號,三度禮。次稱大師號,十度頂禮。三匝墳塔,方開外門。(《行歷抄》p.31)

(18)珍第二遍見和尚時,具知賊事。(《行歷抄》p.48)

(19)呈《求法録》,一遍看過。(《行歷抄》p.59)

再如:《行記》中,大量作為準詞綴的“V著”、“V卻”、“V將”、“V取”、“V得”格式,作為動補結構的“V入”、“V出”、“V來”、“V去”格式的出現。《行歷抄》中疑問代詞“争”(怎)的使用:“珍曰:‘争違處分?明朝便入。’”(p.342)條件連詞“不論”的使用:“凡此國人,不論男女,於正月中愛遊寺觀,禮佛看僧。”(p.323)假設連詞“可中”的使用:“珍可中蒙恩,到大唐國,見留學無時可相送。”(p.323)時態助詞“過”的使用:“彼諝座主發願講《法華經》百遍,每年講過兩三遍。”(p.328)疑問語氣詞“無”的使用:“若要聽無?”(p.328)這些都帶有鮮明的時代色彩。由於過去的漢語史研究及語文辭書編寫,都未重視此類語料,所以在有些結論上還顯得不够科學。

《行記》及《行歷抄》中的普通口語詞有數百,其他口語語法現象亦不少,由於篇幅的限制,不一一陳述。具體内容可參見拙著《〈入唐求法巡禮行記〉詞彙研究》[12]及拙文《評〈行歷抄〉校注》[13]。

引用書目

[日]圓仁撰,白化文、李鼎霞、許德楠校注《入唐求法巡禮行記校注》,花山文藝出版社1992年版(本文引例頁碼據此書)。

[日]圓珍撰,白化文、李鼎霞校注《行歷抄校注》,花山文藝出版社2004年版(本文引例頁碼據此書)。

(唐)王梵志著,項楚校注《王梵志詩校注》,上海古籍出版社1991年版。

(唐)杜甫著,高仁標點《杜甫全集》,上海古籍出版社1996年版。

(清)嚴可均校輯《全上古三代秦漢三國六朝文》(全四册),中華書局1958年版。

(清)彭定球等編《全唐詩》(二十五册),中華書局1960年版。

黄征、張湧泉校注《敦煌變文集校注》,中華書局1997年版。

(本文發表於日本《中國語研究》第52號,白帝社2010年10月8日)

【注释】

[1][日]太田辰夫著,江藍生、白維國譯《漢語史通考》,重慶出版社1991年版,第206頁、194頁。

[2](梁)慧皎撰《高僧傳》卷三《譯經下·論》,中華書局1992年版,第141頁。

[3]王力撰《古語的死亡殘留和轉生》,《龍蟲並雕齋文集》第一册,中華書局1990年版,第414頁。

[4]蔣紹愚撰《白居易詩中與“口”有關的動詞》,《蔣紹愚自選集》,河南教育出版社1994年版,第134頁。

[5]蔣紹愚撰《關於漢語詞彙系統及其發展變化的幾點想法》,《蔣紹愚自選集》,河南教育出版社1994年版,第47頁。

[6]蔣紹愚撰《白居易詩中與“口”有關的動詞》,《蔣紹愚自選集》,第138頁。

[7]吕叔湘主編《現代漢語八百詞》(增訂本),商務印書館1999年版,第592页。

[8]張永言、汪維輝撰《關於漢語詞彙史研究的一點思考》,《中國語文》1995年第6期。

[9][日]志村良治著,江藍生、白維國譯《中國中世語法史研究》,中華書局1995年版。

[10]郭錫良撰《漢語第三人稱代詞的起源和發展》,《漢語史論文集》,商務印書館2005年版,第20—24頁。

[11]蔣禮鴻撰《詞義釋林》,《蔣禮鴻語言文字學論叢》,浙江古籍出版社1994年版,第59頁。

[12]董志翹著《〈入唐求法巡禮行記〉詞彙研究》,中國社會科學出版社2000年版。

[13]載《學術集林》卷13,上海遠東出版社1998年版。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。