2.1 搭配研究的源流

对搭配的研究由来已久。这是一个既古老又新鲜的课题。文献记载最早的搭配研究可以追溯到公元前300多年的古希腊斯多葛学派(Stoicism)(Robins 1979:18)。该学派的贡献之一就是超越了当时一词一义简单对应的看法,认识到词义不是孤立存在的,而是随搭配对象的不同而异。奥古斯丁(Augustine)曾举拉丁词语aciēs予以说明:跟mīlitum(士兵)搭配时意义为“战线”(line of battle),跟ferrī(剑)搭配时应该理解为“剑锋”(sharp edge of the blade),而跟oculōrum(眼睛)搭配时意义则为“目光敏锐”(keenness of vision)(Robins 1979:21—22)。词语在搭配之后获得了搭配的单位意义。但因受当时认识广度和深度等局限的束缚,搭配的研究并不系统,从现有的文献中看不出他们的思想对后世相关研究产生过多少影响。

我国较早关于搭配的认识可以追溯到19世纪。马建忠(1983:11)在《马氏文通》中就比较明确地提出关于词语搭配问题:“字类既判,而联字分程庶有定准,故以论句读终焉。”这里的“联字”实际上就是本书所述的“搭配”。马氏强调词语的搭配需要遵循一定的标准,但可惜的是,他没有就此展开实质性的讨论。一般认为,将搭配作为一个专题来研究是从英国伦敦学派代表人物Firth开始的。谈到搭配,人们还会想到Bolinger、Sinclair、Halliday、Cowie等语言学家。

讨论搭配,人们往往会引用Firth(1957)的一句名言“You shall know a word by the company it keeps!”(见刘润清等1988:96)Firth深受Malinowski情境观的影响,提出搭配概念是想说明词语之间的选择关系是在情景的使用中形成的。他借用维特根斯坦在philosophical investigations(pp80,109)中的话“词语的意义在于其使用”来说明这一道理。搭配正是人们在不断的言语活动中习惯形成的词语之间的“相互期待”(mutual expectancy)现象(见刘润清等1988:97)。Firth用来说明观点的直接例子是“Don’t be such an ass!”“You silly ass.”“What an ass he is!”在这些例子中,ass(蠢驴)习惯地和you silly~,he is a silly~,don’t be such an~等结构搭配使用,因此“You shall know a word by the company it keeps!”为了说明词语之间的同现结伴关系,他还举了milk与cow习惯组合的例子。他说“……母牛的部分‘意义’(meaning)能够通过诸如They are milking the cows,Cows give milk的搭配表明。像母老虎或母狮子这样的词语就没有这样的搭配,在意义上已经脱离了搭配层面。”(见刘润清1988:96)。“搭配的意义是组合层的一种抽象,与概念和观念对词义的研究方法没有直接的关系。‘夜晚’的意义之一就是有与‘黑’的搭配能力。”(ibid)

从上述讨论可见,Firth的搭配观虽然略显抽象,但有一点是清楚的,那就是搭配义是组合层面的一种抽象,它与词的概念没有直接关系。也就是说,形容词“黑”和名词“夜晚”或者说silly和ass的搭配表现出了语言知识对言语的期待(expectancy)。究其实质,Firth提出的搭配观不再局限于聚合系统决定意义的思路,而是拓展到组合层面的语言情境(context of situation)观。由此可见,Firth深受Malinowski语言情境观的影响,Firth的搭配观理应被视为情境观在语句平面的扩展。语言情境观这一思想的目的虽然在于佐助文体分析,但毕竟为理论语言学、词典学和文体学提供了新的视角、新的方法。

Firth的搭配观给后人留下了深远的影响。以Halliday、Sinclair为代表的新弗斯学派(Neo-Firthians)丰富和发展了搭配的概念内涵,Halliday以及我国的张德禄(1998:11)都将搭配的概念扩大到了篇章结构中的词语复现现象(recurrence),用词语乃至某种关联意义在篇章中的复现来确定篇章内部的连贯和衔接关系。由于复现是以参与搭配的词语的共现频率为依据的,因此Sinclair采用的研究方法被称为“统计性研究方法”(statistically oriented approach)(Herbst 1996:380),这种以语料库为支撑的定量研究方法也作“基于频率的研究”(frequency-based approach)(Nesselhauf 2004:12)。

搭配研究中可以梳理出的另一种观点是以词典学为线索的短语法。根据这种观点,词语的搭配属于一种介于自由组合和熟语之间的半固定式词语组合形式。以此为核心的定性研究被称为“显著性研究”(significance oriented approach)(Herbst 1996:380)或作“短语法研究”(phraseological approach)(Nesselhauf 2004:12)。

无论是定量的频率观还是定性的短语观,都重点考察带有梯度的中间地带。梯度是客观世界和语言世界的重要特征。因受Firth组合关系思想的影响,定量研究采用共现频率统计的方法对搭配词语的组合关系进行分析。定性研究深受俄国短语学(phraseology)影响。研究者主要是从事辞典学及教学研究的学者,主要代表人物有A.P.Cowie、I.Mel’cuk、F.J.Hausmann等。以下我们将分别介绍这两种方法的主要代表人物关于“搭配”的观点,并简单概述两种方法内部的一些分歧。关于基于频率的搭配研究,我们将主要介绍Sinclair和Halliday的搭配观;而关于短语法我们将着重评介Cowie和Bolinger的观点。

2.1.1 搭配的定量研究

Sinclair(1991:170)对搭配的定义是“两个或多个词在文本中相隔不远的空间出现”。所谓“相隔不远的空间”(space)或“间距”(span)一般指在所考察词向左或向右不超过四个词的位置,超出这个范围的搭配关系就容易出现偏差。在搭配研究中,被考察的搭配词语包括“节点”(node)和“搭配项”(collocates)两部分(Sinclair 1991:170;Jones &Sinclair 1974:21;Sinclair et al 2004:5)。对研究者而言,“节点”和“搭配项”的确定是任意的,根据被考察词语是否是考察核心而定。简言之,在考察A词时,我们必须以B词为参照。此时被考察的A词是节点,作为参照的B词是搭配项。同样,我们在考察B词时,也必须参照A词。这时,A词与B词的角色关系对换。因此“节点”和“搭配项”之间并没有孰重孰轻的客观依据。我们举Nesselhauf(2004:12)“He went back to the house.When he opened the door,the dog barked.”的例子为例来说明Sinclair始终强调的几个重要概念。依据“节点前后四个词之内都属于搭配范围”的定义,以house作为考察的“节点”,所有位于它左右四个词距之内的词被视为“搭配项”,包括单词went,back,to,the,when,he,opened,the在内。由于受间距管辖范围的影响,词语在组合关系上存在着明显的亲疏差异。为此,Sinclair(1991:115)区分了两个重要概念,即“显著性搭配”(significant collocation)和“偶然性搭配”(casual collocation)。有时他也干脆直接用“搭配”来指前者。显著性搭配是两个词项之间有高频结伴关系的搭配形式,它们的共现频率高于各自与其他词语的共现频率,并能在一定范围的结构内预示另一个具有结伴关系的词(Sinclair et al 2004:10)。根据这种解释,我们可以首先确定the和house、the和dog以及dog和bark的显著性搭配关系。然而,严格地说,上例中的the和house的组合还不是Sinclair所说的显著性搭配,因为尽管两者经常结伴出现,但the这个词本身在任何结构中的高频出现率足以使它能够和任何名词类词语共现,而不为house所固有,它们之间没有固有的预示期盼关系。从这个角度看,dog和bark才真正构成显著性的搭配关系,因为bark不是高频词,在出现bark的地方往往能够期待dog与之共现。

定量研究者虽然都以频率为依据讨论词语搭配问题,然而对词语共现需要满足哪些条件的看法却是因人而异的。Sinclair本人对搭配的定义就摇摆不定,他一方面明确指出搭配是指两个或两个以上词语的结伴关系(如以上定义),另一方面他在其他场合又说搭配只限于两个词语的共现关系(如Jones &Sinclair 1974)。关于搭配与频率的关系,有人认为无论频率高低,词语只要共现就可视为搭配(如Halliday 1996;Moon 1998)。相反,也有人认为,搭配研究必须以词语高频率共现为基础(如Stubbs 1995)。还有人用“复现”作为定义搭配的标准,即在给定的语料库中词语共现频率在一次以上者(如Kjellmer 1987;Kennedy 1990)。Kjellmer还要求搭配项必须毗邻相连,不留断点。Firth(1957:196)把“(i)s all the world drowned in blood and sunk in cruelty”整个序列看作一个搭配组。关于搭配单位的性质问题,Sinclair也没有始终如一地贯彻相同的原则,比如在上述定义中他使用了“单词”(word)作为节点和搭配项的判定单位,即搭配是发生在“词位”(lexeme)之间的结伴关系,而在早期作品中他又曾用“词项”(lexical item)之间的共现作为讨论搭配的依据。可能是师出同门的缘故,Halliday也曾采用过相同的处理方法。根据这种观点,He argued strongly.I don’t deny the strength of his argument.His argument was strengthened by other factors.等都可被看作是同一搭配的不同示例(Halliday 1966:154)。这种搭配现象至今仍然被看作是篇章结构中起衔接作用的连贯手段之一。与此相对立的是完全以词形为依据的搭配观。这种观点将hold tight和holds tight的词语组合视为两种不同的搭配(参见Nesselhauf 2004:13)。在我们看来,这显然违背了词语搭配研究的初衷,也是定量研究方法只重客观形态定量统计,而忽略主观定性判断的弱点所在。对搭配问题采用不同的处理方法根本反映了研究者对搭配本质的不同认识。

正如Wittgenstein的思想有前期和后期之分[1],Halliday的语言观也有前期与后期之别。语言观的改变促使他对Firth的搭配思想重新认识、重新评价,进而提出自己的搭配观。早年的Halliday曾认为语法和词汇之间存在质的差别,但是词语搭配时受到限制的现象使他认识到词汇作为语言层面的独立地位以及词汇与语法的关联,从而使他主张词汇语法同属于一个层面,即词汇语法(lexico-grammar)的观点。也就是说,词汇和语法只有量的差别而没有质的区分。这就是为什么他运用“阶”(scale)的概念作为描写和分析语言的原因。

Halliday(1966)讨论搭配的经典例子有:a strong/powerful argument,*a strong/powerful car。在这个例子中当strong和powerful与argument搭配时可以替换,跟car搭配时则不可以。这说明在前一种情况下两个词同属于一个系统,后一种情况则分属于不同的系统。也就是说,词的不同搭配预设(presuppose)该词所属的不同词汇集(lexical set),词汇集的不同决定了词的意义的不同。正因为如此,上文所述argue strongly,the strength of argument,to strengthen his argument,strong argument的例子都只是strong和argue的语法形式和语法意义在发生变化,而它们的词汇意义并未改变。Halliday由此推断出,搭配实际发生在词汇意义层面。

Mitchell(1975)提出搭配应归于抽象的词根(root)的观点,在纷繁复杂的搭配之中找到可简化的共性的词根搭配。据此,heavy drinker,heavy drinking,drink heavily三种搭配实际是heavi-与drink-的搭配。与Halliday(1966)相比,搭配分析前进了一步。此外,还有一些语言学家(如Kjellmer 1991)认为,我们的心理词库不仅包括单个的词项,它还包括许多搭配词语和词组。单词的不同组合能够反映不同的意义。例如:“bank”和“river”搭配以及“bank”与“investment”的搭配就会产生不同的结果。

后期的Halliday和Hasan(1976)将搭配推广到了语篇,考察搭配作为词汇手段实现语篇衔接的作用。这种意义的搭配更接近于受语境限制的语义场,与Firth的搭配观以及Halliday本人前期的看法相去甚远。这种搭配观与其说是对Firth搭配思想的发展,还不如说是背离。Hasan自己也承认这样使用collocation的概念过于含混,并建议在没有彻底理清其范围的情况下不宜滥用(参见Hoey 1991:7)。这可能也是此后的主流搭配研究又回归Firth思想的原因。

如果说Halliday的研究着眼于搭配理论的架构,那么Sinclair及其同事的工作(1966,1974)则体现在搭配的实际处理上。但是限于当时的计算机技术水平,搭配处理的几个基本问题均未得到满意的解决:(1)没有足够大的语料库来提炼搭配词统计上有效的属性;(2)难以分离出搭配分析所必需的“节点”,因此找不出相关的“搭配项”;(3)即便是分离出节点之后搭配词所处的范围(span)也难以断定;(4)找出了搭配之后还要进一步区分哪些在统计上是有效的(Butler 1985:136—137)。

因重视客观统计或搭配频率,研究者在搭配是否需要考虑句法关系上也存在分歧。有人认为,成分间的句法关系对搭配的形成不起作用。统计语料中出现的任何搭配现象,无论是否具有语法关系均可当作搭配事实处理(参见Nesselhauf 2004:13)。比如像“In the morning,he suddenly remembered what had happened”中的morning和he也能构成搭配。这显然没有利用定性分析以决定搭配性质中的积极作用。我们认为,搭配必须考虑参与搭配的成分能够真正构成语言单位。Kjellmer和Greenbarm也反对这种只考虑定量而不考虑定性的观点。Kjellmer(1994)认为没有语法关系或语法关系疏远的词语组合不属于搭配的研究范围。哪怕是这种搭配能够得到频率上的支持,也应该排除在搭配研究的范围之外。Greenbaum(1970)定义的搭配只考虑符合语法规范的词之间构成的组合关系。以此为标准,只有在语法上能构成副词+形容词偏正关系、形容词+名词的定中关系、名词+动词的主谓关系、动词+名词的动宾关系等组合形式才是搭配的研究范围。这种搭配观值得注意。Nesselhauf(2004:14)指出,在研究方法上,Greenbaum并不是这一学派观点的典型代表,他对搭配的定义更偏向搭配的短语观。

近年来,在我国陆续成长了一批利用语料库从事搭配研究的学者。卫乃兴(2001,2002a,2002b,2002c,2004)、何安平(2004:141—143)等都采用以语料库为基础的定量分析方法来研究词语的搭配行为。老一辈的学者中也有很多从事搭配研究的学者,如桂诗春、杨慧中(2003)建立了大型的“中国学习者英语语料库”(CLEC),将语料库建设和词语搭配研究与二语习得以及外语教学相结合,使之为我国的外语教育事业发挥作用。

与上述对搭配结构、功能的理论探究不同的是,美国功能主义语言学家Bolinger试图从利于记忆的心理角度探索搭配在言语里结合生成中所起的作用。可见,搭配研究进入了心理语言学的广阔天地。从实际情况看,人脑对语言的处理方式既可以是概念驱动的自上而下(top-down processing),也可以是数据驱动的自下而上(bottom-up processing)(Piaget 1954;Anderson 1986;桂诗春2000:112—114),由音位到词汇再到短语等可分析性成分层层加和地得出意义。如果说人脑仅仅有自下而上的处理方式,那么我们将无法解释语言中不完全遵循层层加和原则的组合方式为什么会大量存在,也无法解释为什么虽然存在这些语言现象而言语交际却能顺畅进行的事实。也就是说,真实的语言处理也必然存在着自上而下的过程,其中不必分析的整体成分(holistic elements)或组块成分(chunking elements)会在言语生成和理解中发挥作用。据此可以推断,语言存在着与词相类似的现成的、储存在记忆里的组合单位(Bolinger 1993)。Bolinger的这一思想对主张层层切分的客观结构统计观提出了挑战,这与下文的短语观是一脉相承的。

2.1.2 搭配的定性研究

作为搭配短语观的典型代表,A.P.Cowie对搭配的定义具有普遍的代表性。在他看来搭配是特殊性质的词语组合,尤其是有别于习语和所谓“自由组合”的半固定的受限组合(Cowie 1981,1994,1997;Cowie et al 1996)。Cowie(1994:3169)首先将词语的组合(combination)分为“合成式”(composites)和“套语式”(formulae)两大类。“套语式”组合是指用于实际交际场合的固定语用表达方式,诸如英语中的“How are you”,“Good morning”和汉语中的“吃饭了吗”、“到哪里去”等都属此类。但是典型的搭配研究范围是“合成式”词语组合。合成式组合可以根据两条标准再分为若干个类别。一条是“透明度标准”(transparency),另一条是“替换度标准”(commutability)。透明度标准指组合内部个体词语的字面意义和合成体的整体意义之间存在对应关系,即整体是个体之和。对应度高的组合具有高透明度,组合的自由度也相应高;对应度低的组合,其透明度和自由度也低。替换标准是指组合各成分是否能被组合之外的其他词语替换,替换后是否会影响语义和可接受性。这两个标准互相作用,共同决定以下四类组合方式:

自由组合(free combinations)如drink tea

——对替换的限制以语义为基础

——组合的所有成分取字面意义

限制性搭配(restricted collocations)如perform a task

——有一定程度的可替换性,但替换受规约的限制

——至少一个成分取非字面意义,至少一个成分取字面意义,整个搭配依然是透明的

比喻性习语(figurative idioms)如do a U-turn取“完全改变某人政策或行为的意思”

——成分的替换几乎不可能

——组合有比喻义,但可以保留当前的字面意义

纯习语(pure idioms)如blow the gaff

——成分的替换不可能

——组合有比喻义,并不保留当前的字面义

按Cowie对搭配的上述定义,只有第二类属于搭配研究的范围。然而,面对各类情况复杂的词语组合,他对搭配性质的认定常常表现出摇摆不定的态势。他有时会将一种搭配归入“开放式搭配”(open collocations)即自由搭配,有时又将同一搭配看作“限制性搭配”(restricted collocations)。一个典型的例子就是他对“foot the bill”的归类。大多数情况下他将该表达方式归入“限制性搭配”类(Cowie 1998b:221),而有时又将它视为既不是习语又不是搭配,而是介乎于它们之间的另类(Cowie 1981:228)。当然这与词语组合纷繁复杂的性质不无关系。要对原本就是一个连续体的客观事物作出整齐划一的切分确实很难。语言现象尤其如此。归类毕竟是针对客观事物的典型性而言的,边缘地带的界限往往模糊不清。

不同的学者根据自己的理解对搭配会有不同的界定。尽管Cowie将搭配区分为“开放式搭配”(自由组合)和“限制式搭配”,也有人认为无论自由组合还是限制性搭配都是搭配,如Lyons(1977)。但绝大多数情况下,学者们还是保留了“搭配”特指Cowie的限制性搭配,将“自由组合”或“同创”(co-creations)的非限制性组合统统排除在搭配研究的范围之外(Benson et al 1997;Hausmann 1984;Bahns 1993a)。

此外,虽然Cowie利用透明度和替换度的标准区分了四种组合形式,但他根据这两条标准区分的比喻性习语和纯习语类搭配并没有被广泛接受。Benson et al(1986:254,1989:5)就不采纳他的分类结果,认为成语就是成语,不存在什么比喻性成语和纯成语的区分。然而他们显然也认识到成语和搭配之间确实很难划出一条清晰可辨的界限,因此又在这两者之间增设了“过渡性搭配”(transitional collocations)或“过渡性组合”(transitional combinations)一类。这等于又承认了Cowie的分类,只不过是用了另外一个他们认为更合适的术语,但所指范围并没有太大的区别。

关于搭配定性的参照标准,学者们也是议论纷纷,莫衷一是。

比如:Cowie提出了语用功能的标准,但遵循这条标准来衡量搭配性质的人却只是少数(如Mel’čuk 1998),大多数研究者都不考虑这条原则。对Cowie提出的“透明度”和“替换度”两项衡量搭配性质的标准,人们也表现出了不同的态度。有人完全接受Cowie的方法,严格按这两条标准确定搭配的性质。也有人,如Hausmann(1989:1010),将“任意限制组合能力”(arbitrarily restricted combinability)看作是区分限制性搭配和自由组合的主要标准,将透明度的标准下降到区分限制性搭配和习语搭配的主要原则。Aisenstadt(1979,1981)采用替换度的单一标准来区别限制性和自由搭配,并以替换度和透明度的双重标准来区别搭配和习语。

在运用标准对词语组合类型的具体划分时,不同的研究者也得出了不同的分类结果。以替换度为标准区分自由组合和搭配时,有人划出的搭配范围比Cowie的范围要宽(如Cruse 1986:107),将相当部分Cowie认为是自由组合的现象包括在搭配的范围之内;有人的划分又更窄些(如Fernando 1996:36),仅包括如addled eggs等严格受限类搭配,而不包括strong coffee或hard work这样的组合。更有甚者,有些学者不仅采用短语观的替换度和透明度的标准来衡量搭配,还用上了统计观的频率共现作为标准。Benson et al(1979,1986),Nation(2001)认为词组构成搭配必须受限,透明并高频出现,限制标准和频率标准可以区分也可以重合。

明确区分搭配和成语的差异是搭配研究的一个难题。为了能够严格区别搭配和成语,Bolinger(1993:143—155)研究了它们之间的差异。在Bolinger看来,所谓成语是一个具有固定的整体意义且不能根据字面意义来理解的词语组合方式。作为整体,大多数成语中的词语不能更换。Hold your horses(不要鲁莽)就是一例。它与hold和horses的字面意义没有关系。作为成语,其主语或动词的固定关系不能任意改变:*They hold their horses或*He was holding his horses,也不能改变动词与宾语的关系及其结构:*Hold your horse,改变了成语的内部结构,成语性(idiomaticity)随即消失,成为可以按字面意义理解的普通自由组合。

有些成语允许一定限量的自由度,例如:He is dead to the world(表示“他睡得很死”的意义)允许在人称和时态的选择上自由,这样就可以产生She’s dead to the world和They were dead to the world,但不能把它改成*He was dead to the universe。有些成语可以进行某些转换,而不允许自由转换。He found fault with them可以进行被动转换,得出:Fault was found with them的合格搭配。但是,与He sought help from them不同的是,前句中的名词不可变换为代词。以He sought help from them为基础,我们可以转换出He didn’t seek it from me和What did he seek from you?但是,我们却无法从He found fault with them中转换出*We didn’t find it with me和*What did he find with you。成语内部成分的搭配不是随意的,而是受到十分严格限制的。

从词语与词语的紧密程度,我们可以区分搭配和成语的差异。下面三个成语是按照其紧密关系程度来排列的,后者比前者更紧密:to take fright(受惊),to take courage(鼓起勇气)和to take heart(振作起来)。从表面上看,它们的内部结构似乎完全相同。这看似成语式的固定搭配,一旦更换它们的内部正常语序,其紧密程度上的差异就会一目了然。例如:

2.The fright that he took was indicative of his timidity.

3.The courage that he took was indicative of his inner resources.

4.*The heart that he took was indicative of his optimism.

据Bolinger判断,例1和例2的内部结构相对松散自由,动词后的宾语可以移位,故属于搭配;而例3的内部结构非常紧密,动词took和后面的名词heart关系密切,不可分割,故属于成语。语言中有许多半固定半松散的组合,这些组合才有资格称得上是“搭配”。

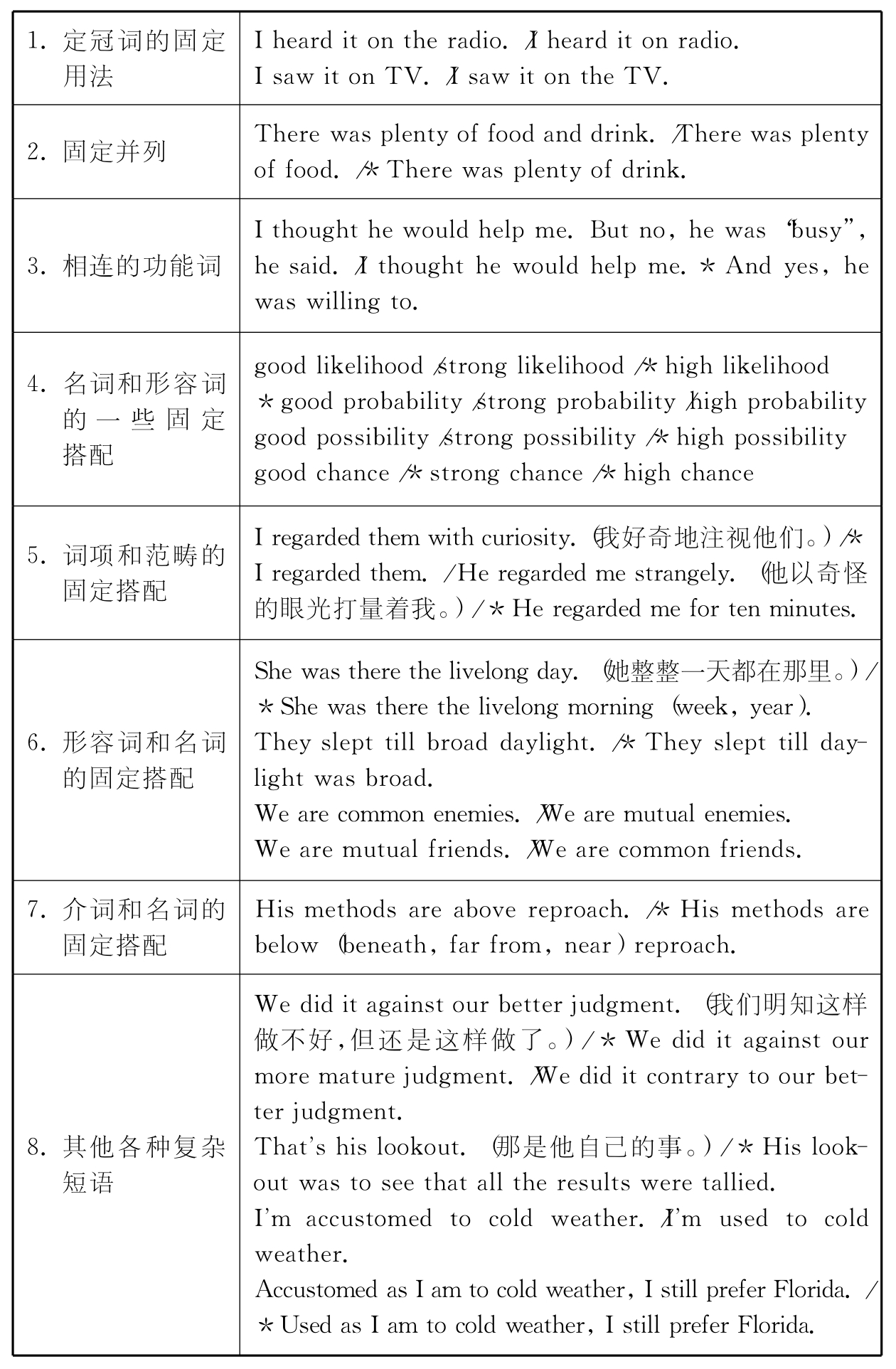

知道了各部分的个体词意义并借助语言系统知识,可在一定程度上推出整体的意义,这就是搭配。因此搭配和成语不尽相同,却又在某些方面别具一格。从某种意义上来说,搭配就是相对固定的词组。用Mitchell(1971:50)的话说,搭配就是“一种抽象的复合成分……这种复合成分可以作为复合词而表示出自己的分布。”他举了以下例子来说明搭配的概念:Men—specifically cement workers—work in cement works(人——具体地说,水泥工人——在水泥厂工作);others of different occupation work on works of art(其他职业的人从事艺术品的工作);others again,or both,perform good works(另外,后者或许两者都创造业绩)Not only are good works performed but cement works are built and works of art produced!(我们不仅说创造业绩,而且还说建造水泥厂,生产艺术品!)Mitchell的例子重在说明这样的道理:同样是由无到有的创造过程,为什么我们不说建筑工人produce房屋?为什么作家们明明是在编故事和情节而我们却不说writers invent novels?词典给词语的定义说不出其所以然。另外,为什么我们能够接受The man badly wanted them to leave,却怀疑*The man badly wished them to leave的搭配方式呢?如果将badly换成earnestly,那么为什么后一个句子又很正常了呢?搭配的研究范围很广,种类繁多。凡此种种,让人难作取舍,但又引人入胜。我们将Bolinger的分类结果和例证总结如下:

要解释以上搭配的合格与不合格并不能根据个体词语意义作简单的加法,语言中存在“预制块”(pre-fabs)的说法并非全无道理。与频率派的根本分野是,绝大多数短语派学者认为搭配各成分间应有句法关系。这也说明定性分析在科学研究中不可或缺的重要作用。Hausmann(1997)就坚持认为只有具备语法关系的词语组合才能算作搭配。代表定中结构的形+名(heavy smoker)和名+名(piece of advice)搭配,代表主谓结构的名+动(storm rages)搭配,代表偏正结构动+副(severely criticize)和副+形(deeply disappointed)搭配,代表动宾结构的动+名(stand a chance)搭配。因此搭配是建立在词项或词位层面的组合关系。Benson et al认为一个实义词和一个介词的组合也构成一类搭配。与此相适应的是对搭配项的处理方式。比如,频率观以节点左右的搭配项数目作为依据,这在短语观中一般不作为标准。因此,诸如make one’s living,try one’s best,shrug one’s shoulders可根据短语内部的语法结构关系被看作是由三个成分构成的搭配,也可被看作由两个成分构成。此外,短语观还涉及词语搭配性质的一个根本问题。那就是构成搭配的成分究竟是在词位的抽象层还是在词形的实现层?很多学者认为是前者,但Cowie认为是后者。因此在多数人眼里,像strong argument和strong arguments这样的组合被看作是同一搭配的不同实现形式;而the strength of the argument与the argument is strengthened是另一种搭配类别的实现形式。

短语观内部的最后一个重要分歧是他们对搭配成分之间关系的认识。普遍的观点是参与搭配的成分与成分之间没有本质上的差异。根据这种观点,搭配结构中只需要一个成分受限,但没规定是哪个成分。但Hausmann和Mel’čuk认为各成分之间存在本质性差异。Mel’čuk(1998)提到构成搭配的两个实义成分就有区别,他把在搭配体整体意义中起决定性作用的成分称为“关键词”(key word),而与关键词构成合作关系的另一个或另一些成分为“价值”(value)。如在例子do a favor中,favor是关键词,do是价值或价值的一部分。但是“关键词”和“搭配词”的差异并非总是那么清晰可辨。汉语中的“花心”、“花眼”和“花钱”以及“用心”、“花心”和“中心”的价值是相互印证的。没有“心”作为参照,“花”的价值无法确定;没有“花”作为参照,“心”的价值也无法确定。Hausmann(1997)用“基本项”(base)和“搭配项”(collocator)两个术语对搭配体内部的成分作了类似的区分,他的“基本项”对应于Mel’čuk的“关键词”,“搭配项”对应于“价值”。

除此之外,搭配还有一些奇特的定义。如Benson et al(1997)还用搭配指称动词“配限结构”(valency patterns),如suggest+ing。Smadja(1993)的研究除了常规的搭配方式,还包括合成词的内部结构,将类似blackboard的组合形式归属到搭配的研究范围之内。更有甚者,Van der Woudne(1997)把一定程度上固定的语素组合也当作搭配(如cran-berry,ox-en),尽管cran-和-en只是词的前后缀,没有作单词的资格。凡此种种,不一而足。

搭配的定量研究对搭配问题的解决具有和定性研究同等重要的指导作用,因为搭配问题的最终解决必须建立在一个个具体词语的用例调查和观察的基础之上。我们只有在具体的用例调查中才能有所发现。在观察大量语言材料的基础上再进行理论概括,在务实中有所创新,提高理论的解释能力。

综上所述,搭配研究与结构主义语言学和生成语言学有着不同的理论前提。结构主义主张结构的可分析性,认为结构可以由大到小地被层层切分,也可以由小到大逐步加和。搭配研究却强调了搭配作为语言单位的整体性,它与词有着类似的特征,共同存储于记忆中,对言语的生成和理解起重要作用。生成语言学用内化的规则系统来解释言语的创造性,认为有限的规则可以生成无限的句子;搭配研究则认为语言中存在着大量的现成组合形式或构式(ready-made constructions),并将此作为研究的主要对象。要解释这些现成语言单位有一定的心理逻辑依据,但它们主要是由语言使用的规约性(conventionality)所致。这在大体上也就决定了搭配研究必须结合社会的理论取向。这也从一个侧面部分地解释了为什么Chomsky在1965年出版的Aspects of the Theory of Syntax中试图使用基于心理逻辑的生成理论来解释搭配时会遭到McCawley(1968a,1968b,1970)等一系列抨击。由此可见,“无论结构主义语言学还是生成语言学都以语言单位的离散性(discreteness)为前提,而搭配研究则着眼于此的组合的连续性(continuity)——从自由组合到限制性组合再到词汇化习语这样一个连续体。”(杨德龙2001:2)

恩格斯指出:“自然界是不依赖任何哲学而存在的;它是我们人类(本身就是自然界的产物)赖以生长的基础。”[2]这说明,事实是第一性的,理论是第二性的。理论是对事实的概括和总结。当然没有语言理论,语言事实也只能是一堆杂乱无章的材料,无法上升为规则。理论来源于现实,理应能够回归现实。结构主义语言学和生成语法只注意连续统中自由组合的一端,会使一半语言现象得不到探索和解释(桂诗春2004:4)。这正是严式搭配研究的核心所在。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。