4.3 前置词系统句法重建

类型学上,世界语言里双及物结构分为间接宾语型、次要宾语型和中立型三种,不少学者也关注动词和不同结构类型之间的关系。张敏(2008)借鉴双及物结构类型三分法,将通用给予动词分为三类:与事型、受事型和中立型。根据这种给予动词的与事型动词和受事型动词的分野,上古汉语属于与事型类型,给予动词可以单独带与事宾语,而非受事宾语,这里的上古汉语主要指春秋时代,汉代以后的汉语已经不再是典型的与事型。汉代以来介词“于”逐渐式微,间接宾语式也走向衰落。现代北方官话的基本格局在唐宋已经大致确立,其中上古汉语的与事型给予动词是至关重要的。现代汉语则是基于与事型的中立性给予动词。与事型给予动词在世界语言范围内是比较少见的,即使存在于某些语言,也容易向中立型转化,与事型给予动词的汉语变体只有上古汉语、闽语和徽语。

我们接受以上观点,并进一步假设在原始汉语中,除了给予动词以外的其他双及物动词也具有类似的与事型/受事型的分别,因为我们把考察范围扩大到了一般的双及物动词,所以与事型/受事型的分别也相应的可以扩大到旁格型/非旁格型的分别,即是否可以直接指派旁格(oblique),单独带旁格宾语。而非双及物的动词,我们同样也可以按照类似的原则,将直接带旁格宾语的称为旁格型动词,不直接带旁格宾语的称为非旁格型动词。这样,原始汉语中的动词也就基本可以照此分成两类:一类是旁格型(与事型)动词,一类是非旁格型(非与事型)。旁格型动词可以直接指派旁格,在上古汉语中不虚化为前置词,非旁格型动词则在连动结构中以后慢慢虚化为前置词。我们认为非旁格型动词使用前置词引进一个新的论元,包括受事;旁格型动词的后缀则是动词的动作所向或其直接宾语的指向或位移方向,下面我们进行具体考察,然后在此基础上进行相关构式的句法重建尝试。

沃尔芬登(Wolfenden,1929)认为,标明动词词根所表示的情形或者状态的一般方向,或者是标明宾语的方向。根据沃尔芬登的分析,藏文里的这个*-s后缀最初应与动词的方向有关,属于方向范畴。就动词而言,除了少数趋向动词有语义蕴含的固定方向之外,大多数动词在语义上是不蕴含固定方向的,因此当一个不蕴含固定方向的动词需要指向一个方向的时候,必然涉及一个其语义不蕴含的论元成分,这个论元成分即是动词的动作所向或者是在动词所表示的动作支配下其直接宾语的指向或位移方向。在此基础上,洪波(2009)指出,上古汉语后缀的功能跟藏文后缀的赋元功能是一致的,是一个指派旁格的后缀。

我们认为上文分类中原始汉语中的旁格型动词类型可能和洪波(2009)提出的原始藏文的*-s后缀相似,可以直接引进新的论元,没有类似的前置词构式。旁格型动词的后缀是动词的动作所向或者是在动词所表示的动作支配下其直接宾语的指向或位移方向。其中,也有一些例外,比如给予动词“与”,属于与事型动词;表示“给与”义的动词“与”的根词概念里本来就包含两个关涉对象(受事和与事),所以“与”不需要*-s的帮助。*-s后缀加在表示实体概念的词根之上所构成的谓词绝大多数是及物的,所指派的新论元以直接宾语的形式实现,但这个新论元的语义角色是多样的。而不及物的当中像“鱼(渔)”的及物对象是唯一的,因而成为默认而不出现的。如果所构成的谓词是不及物的,关涉的新论元又不是默认的,则需要以旁格形式出现。这种情况是*-s后缀凝固入不及物动词,需要前置介词引入新论元。这样,在上古汉语中动词分为旁格型动词和非旁格型动词两类,分别使用后缀和前置词。旁格型动词的后缀是动词的动作所向或者是在动词所表示的动作支配下其直接宾语的指向或位移方向。而前置介词则可能首先是从表示空间和时间等位格关系开始的。

需要注意的是,这种旁格型动词和前文谈到的现代汉语中所谓的旁格宾语情况不一样,孙天琦(2009)认为非核心成分充当直接宾语的现象是一种具有类型学意义的范畴——施用(applicative),间接或旁格成分被提升为核心成分,称作施用论元(applied argument)。旁格宾语结构把外围成分提升为表层宾语,是一种有标记的派生结构,采用这种结构来表达是有很强的语用动因的。现代汉语属于我们上文说的受事格型语言,这种旁格宾语主要是一种语用现象;本文分析的上古汉语中的旁格型动词情况则没有很强的语用动因,而是一种类型学上的本体情况。

而非旁格型动词则是使用前置词引进一个新的论元,包括受事。董秀芳(2006)认为,上古汉语中“于/於”引进的不是典型的受事成分,动词的动作性比较弱,动词对名词性成分的影响性比较低。高及物性的动名之间一定不用“于/於”,低及物性的动名之间用不用“于/ 於”有一定选择性。是否有意强调名词性成分决定了“于/於”是否出现,取决于语言使用者的主观识解。标志非宾格的“于/於”的严格使用是在上古汉语时期,汉代开始这一规则开始动摇。从上古到中古,可以做宾语的语义角色扩大,一些不能做宾语必须用“于/於”引进的语义角色开始可以直接做宾语了,语用性的宾语变成了句法上的宾语。根据霍利斯基(Holisky 1987), 范瓦林和威尔金斯(Van Valin and Wilkins 1996)的观点,施事、工具、方式等形成一个更基本的语义角色:影响者;受事、与事、方向等形成另一个更基本的语义角色:被影响者。因此,对于非旁格动词来说,前置词加名词就形成一个具有“影响某物”原始意义的“于/在N”的特殊构式,具有“影响某物”的构式意义,我们可以据此进行相关的前置词构式的句法重建尝试。

此外,类型学上也可以看到有不少类似的情况,在汉藏语系尤其是藏缅语族比较多见。上古汉语没有格标记,利用原介词的构式或者动词附缀来表示,而在不少语言中则使用格标记来表示类似的情况。上文提到洪波(2009)的指派旁格的原始藏文*-s后缀;时兵(2003)认为,古藏语的向格助词la,可以加在名词、代词或名词性短语的最后一个音节前面,表示受事、与事、位事、时事等语法意义。罗仁地(Lapolla,1994,1995)统计了170多种藏缅语及其方言,一些语言受事、与格、向格、位格标记均相同。这些都有类似于原始汉语旁格/非旁格型动词的情况,下文还会再谈到。

通常认为施事和受事是两个主要范畴,但是一些规则将施事分为被影响的和不被影响的两种类型,这些规则将被影响的施事和其他被影响的语义角色比如受事、与事和经事组成一类,被影响和不被影响的区别比语义角色的区别更基本。首先,施事并不是一个单独的范畴,其次,格范畴之间的区分并不是一刀切的,最后格范畴可以分为被影响的(受事、与事、经事、被影响的施事)和不被影响的(不被影响的施事、工具、致使性施事)两类。被影响和不被影响的施事语义上的不同在于它们是如何被动词的行为影响的,被影响的语义角色比不被影响的语义角色更基本。张伯江(2007)认为,施事的理解很大程度上取决于语用因素,施事的语义因素主要包括主语名词的词汇语义、动词的自主性、说话人的主观态度。受事的实质是及物性问题,涉及的有宾语是否完全受影响和宾语的个体性。及物性方面,受影响性是关于受事的最重要特征,是判断受事性的关键所在。受事和施事在语义方面最明显的不对称是,受事无法从名词角度独立论证。句法方面,施事有居于句首和靠近句首位置、排斥句末位置的强烈倾向,受事位置可以相对自由,出现在非常规位置时,受事对格标记的依赖性比施事要强。

因此,在原始汉语的句法重建中,非旁格型动词使用前置词引进一个新的论元,包括受事,都是被影响者;旁格型动词的后缀是动词的动作所向或其直接宾语的指向或位移方向。我们可以根据以上的考察,按照符号基础构式语法,进行相关的前置词构式的句法重建尝试。

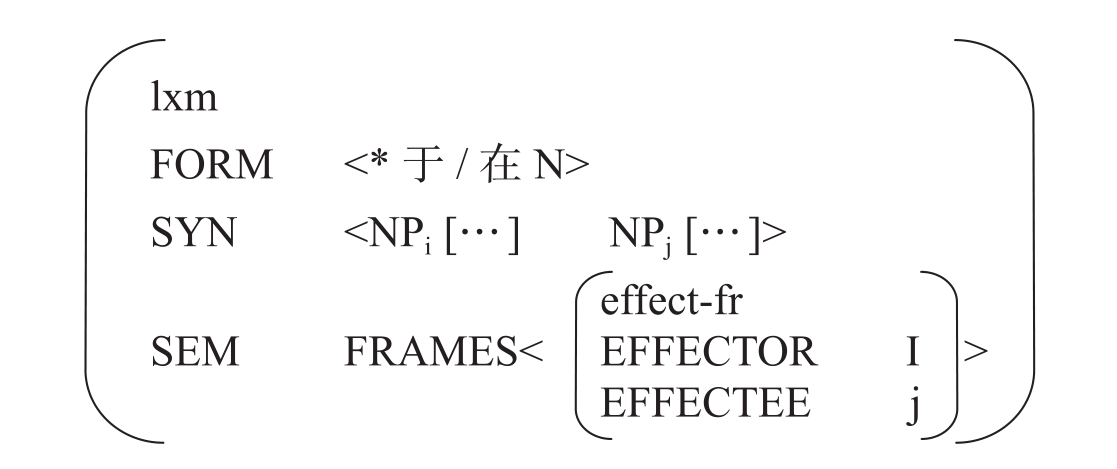

在原始汉语中可以重建[*于/在N]的前置词构式,具有影响某物的构式意义:

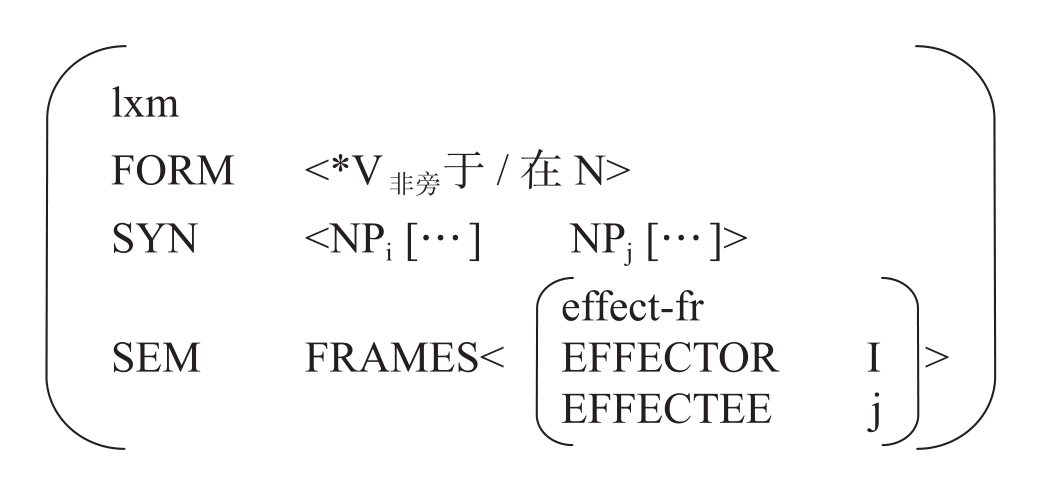

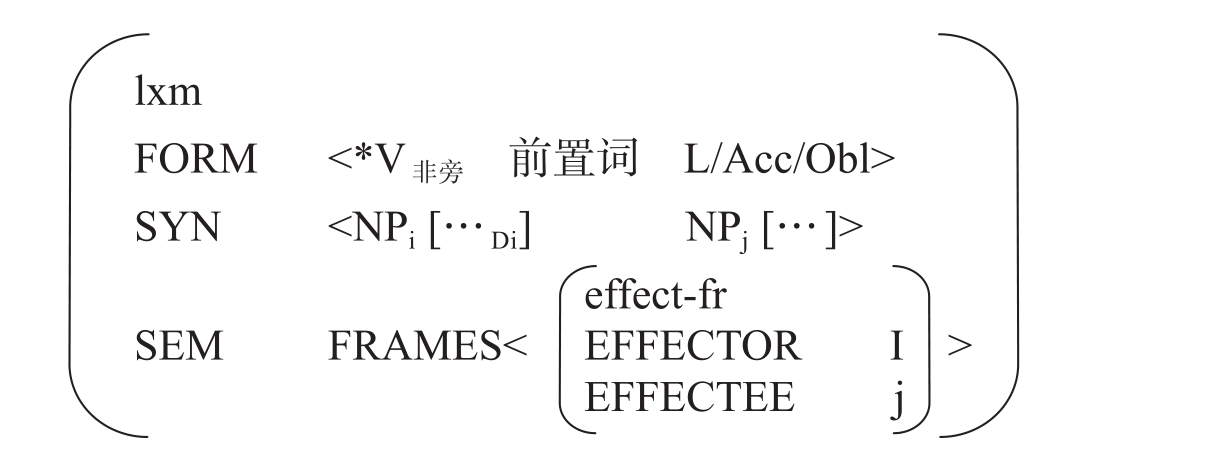

非旁格型动词和前置词构式相结合,形成动词和前置词组合的“V非旁于/在N”构式如下:

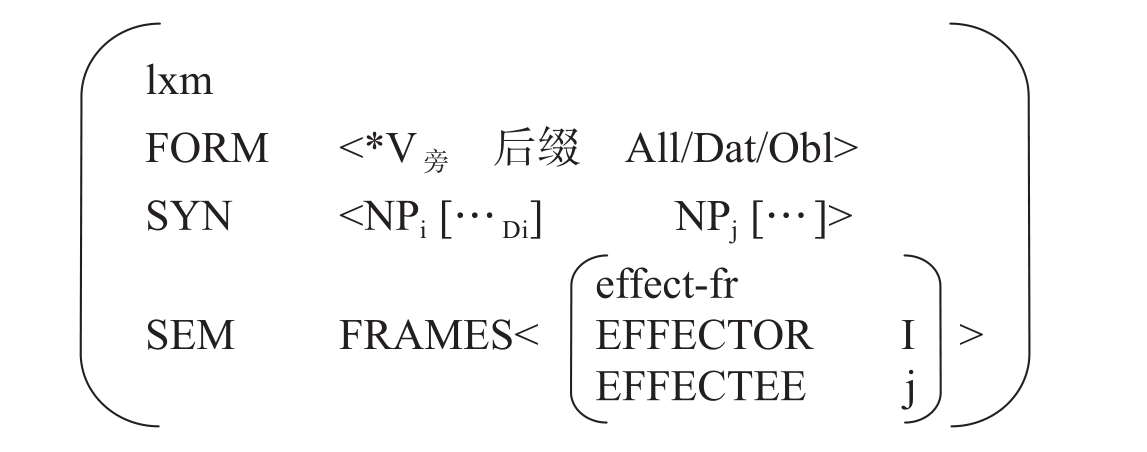

旁格型动词加上后缀以后则直接引入新的论元,形成“V旁后缀N”的构式如下:

因此,我们认为在原始汉语中,动词和前置词的情况分两类,如下所示:

第一类:旁格型动词+后置词缀+名词

第二类:非旁格型动词+前置词(于/在)+名词

综上所述,上古汉语中,对于非旁格动词来说,可以重建“于/在N”的特殊构式,具有“影响某物”的构式意义,并可以据此进行相关的动词和前置词组合构式的句法重建尝试。旁格型动词类型则可能和洪波(2009)提出的原始藏文的*-s后缀相似,可以直接引进新的论元,没有类似的前置词构式。*-s后缀加在表示实体概念的根词之上所构成的谓词绝大多数是及物的,所指派的新论元以直接宾语的形式实现,但这个新论元的语义角色是多样的。旁格型动词的后缀是动词的动作所向,或者是在动词所表示的动作支配下其直接宾语的指向或位移方向,而前置词功能则首先是从表示空间和时间关系的位格开始的。因此,“于/在N”的前置词构式和*-s后缀的功能类似,只是前者应用于非旁格型动词而后者应用于旁格型动词。

我们上文看到前置词系统演变中的一些不同情况,至此,我们可以得出一个统一的解释:汉代以后旁格型动词/非旁格型动词逐渐开始转化为受事格型动词;旁格型动词开始使用前置词,而非旁格型动词的前置介词结构中介引受事的前置词开始脱落。这和高频使用的前置介词脱落是两条途径。刘丹清(2002)提出的VO,VPP演变为VO,PVV的原因的可能的解释之一就是前置介词系统和来源的变化。非旁格型动词利用非明显动词虚化而成的前置介词引进新的论元,非明显动词虚化而成的前置介词位置灵活,周秦时期,非明显动词虚化而成的前置介词结构逐渐固定在述语或宾语的后面;同时期动词虚化的前置介词位置比较固定为述语前或后,之后逐渐转移到述语之前。

我们在语义系统和格系统对应的基础上假设在原始汉语中格框架对应于具体构式,具有一般意义上的格标记,下面在使用格标记的基础上对前置词构式继续作相关重建尝试。

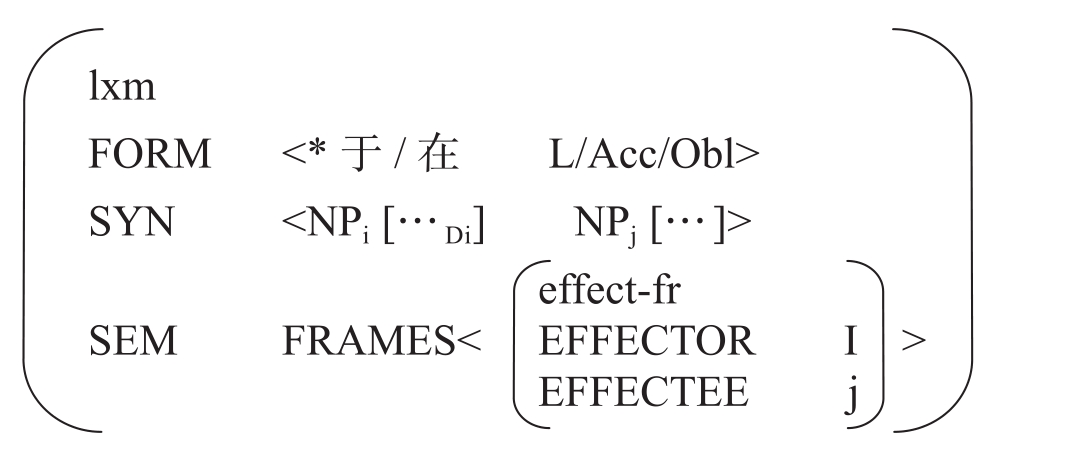

原始汉语中的[*于/在N]的前置词构式,格框架对应于前置词格式,格框架一般包括表示时空的位格(locative)、受事格(accusative)以及旁格,具体用格标记表示如下:

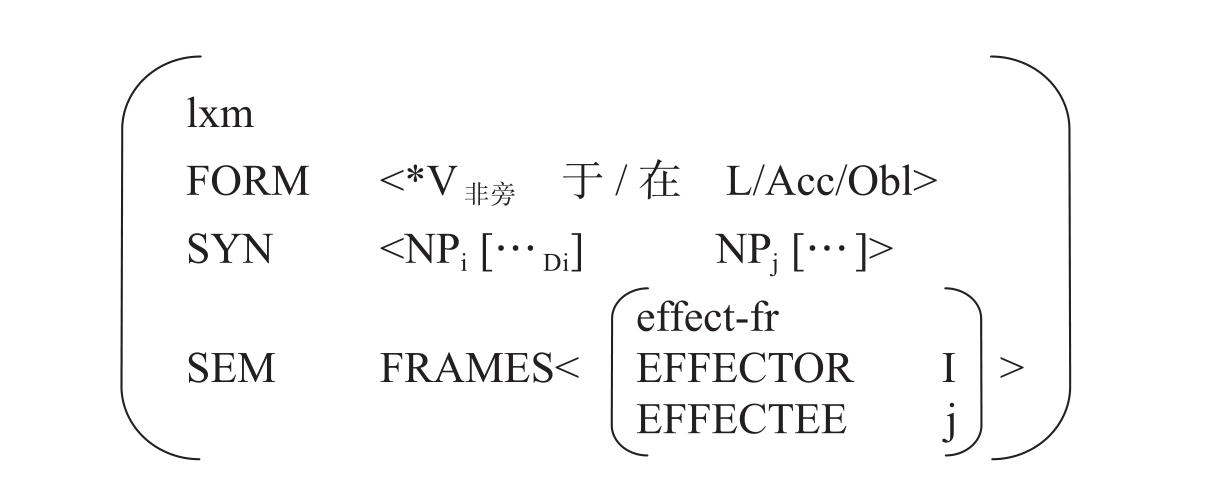

非旁格型动词和前置词构式相结合,形成动词和前置词组合的构式如下:

将“于/在”概括化为前置词的一般情况,构式如下:

对于旁格型动词来说,加上后缀以后则直接引入新的论元,包括向格、与格、旁格等,可能和洪波(2009)提出的原始藏文的*-s后缀相似,是一个指派旁格的后缀可以直接引进新的论元,形成构式如下:

巴多尔(2011)考察冰岛语格标记,冰岛语的与格不是只能赋予受益者或者接受者的,还能够赋予旁格主语;除了施事之外所有主语的题元角色,都可以标记与格。而其他一些语言中不同的宾语标记的证据表明,与格是在结构变化的操作中保留下来的,而这种所谓的词汇格可能来源于为保存不同格标记的语义区别而引起的系统性变化。类似于冰岛语,我们认为原始汉语中所有中心论元的格标记也都是词汇性的,而原始汉语中的与格则可能是因为旁格型动词和非旁格型动词的语义区分而在结构变化的操作中保留下来的,而更原始的构式可能是同样的词汇格的形式,我们根据上文可以称之为被影响格。

上文提到,在藏缅语族中也可以看到不少类似的情况:根据罗仁地(1994,1995)的研究,在藏缅语中,受事、与格、向格、位格使用同一种格标记形式不是少见的现象。黄成龙(2010)提出,羌语的后粘附标记不仅标记受事者,而且还表示接受者、受益者、目标、处所。羌语非施事者标记形式多样,绝大多数羌语土语只标记有生命的非施事者,不标记无生命的非施事者。大多数羌语的非施事论元标记是非系统性的,不是主要由句法功能决定的,而是主要由语义、语用决定的。黄成龙(2010)认为羌语的非施事论元标记尽管有些可以追溯共同的来源,但不是原始羌语的共同形式,似乎是平行发展的和共同创新。我们认为生命度的标记应该是羌语的一个共同创新,而语义、语用决定的非施事论元标记除了平行发展之外,或者有相当部分是在结构变化中保留下来的词汇格。

此外,根据张敏(2009)画出的语义地图中,“受益者标记>处置式标记”,这用类型学的方法证明了朱德熙《语法讲义》提出的一个看法:“‘给’的作用是引出与事,‘把’的作用是引出受事。有的时候我们可以把受事当作与事来看待。”比如,北京话:我给电视机修好了。我给电视弄坏了。我们认为汉语的处置标记有类似受事格的作用,就和冰岛语与格的情况类似。因此现代汉语中特殊的处置式可能是原始汉语的旁格型动词/非旁格型动词逐渐开始转化为受事格型动词过程中,因为动词语义区别,发生系统性变化而成的词汇格。在汉藏语系的其他语言中也有类似的情况,比如龙州壮语中受益者、接受者和处置式标记也相同。

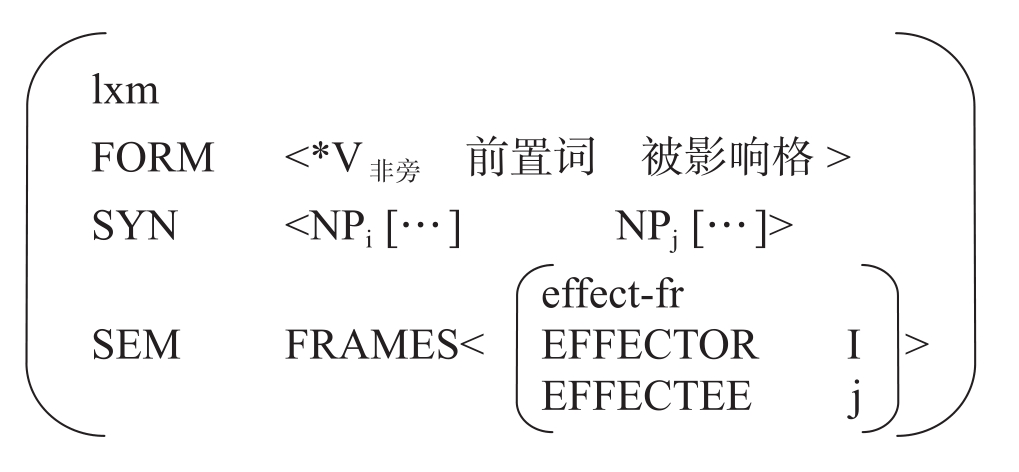

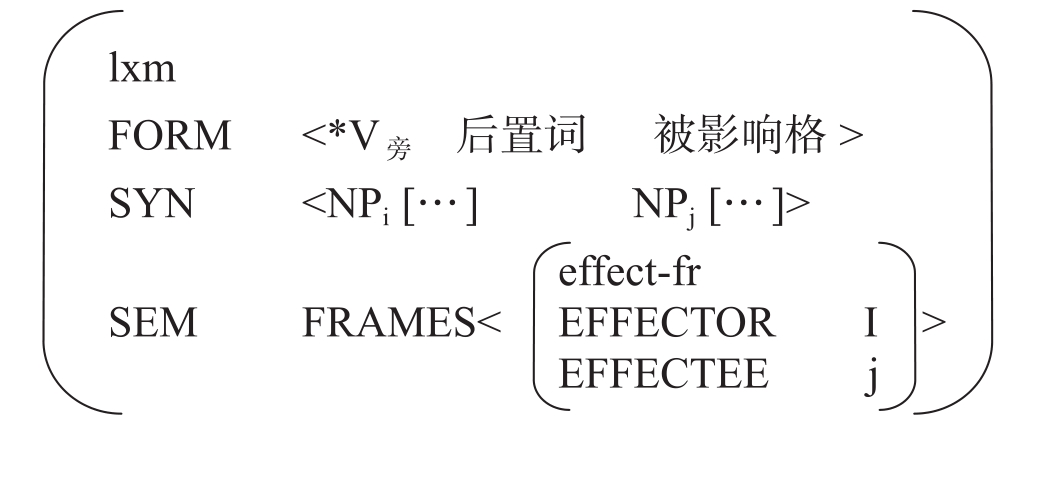

所以,对于非旁格型动词和旁格型动词而言,我们尝试将更原始的构式重建如下:

也因此我们可以推测和假设,原始汉语是存在动词和前后置词的语言,同时动词也可能存在前后缀和一些格标记,因此VO或者OV的语序并不是重要的区别,可能是相对灵活的,因此用S、V、O三者来比较语序类型对于原始汉语可能并不是十分准确的,也因此汉藏语系诸语言在这个类型学参数方面的分别并不是那么重要的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。