汉字符号学初探

丁 亮

摘要:本文旨在从现代符号学的观点剖析中国文字在讯息传递和认知上的表现特性,以建立21世纪的中国文字学,简称为中国文字符号学。笔者首先借用索绪尔(Ferdinand de Saussure)共时性(synchronicity)与历时性(diachronicity)的观点建立中国文字符号学架构,并在本文先对中国文字共时系统(Synchronic System)的理论架构进行探讨。基于中国文字异于拼音系统的特殊表现,此一理论架构于索绪尔所提出的能指(signifier)与所指(signified)之外,另增指法(the relation between the signifier and the signified)项目,并于此项下吸收美国符号学者皮尔斯(Charles Sanders Peirce)所提出的图像、指示与象征(icon、index、symbol),补充索绪尔理论中任意性(arbitrariness)的不足,使能指、所指与指法所建立的共时系统能深入掌握中国文字复杂的变化因素。

于是在符号学的基础上,中国文字在认知、审美与思维上的特性得以阐明,不但足以接引中国书法与测字等范畴的文化内涵,亦期望在未来有助于解决中文文字教学、计算机输入、华语教学、失语症及繁简字体等问题。

关键词:中国文字,符号学,共时系统,能指,所指,指法

一、中国文字符号学刍议

中国文字符号学旨在尝试从“符号”的观点探索中国文字这批材料。一方面借助符号学的观念厘清中国文字这一庞大的符号系统;另一方面亦以中国文字为材料,彰显符号在文明中所能展现的样态,从而充实符号学的发展,期盼二者相互启发。

此一尝试学界己然行之有年,并有丰硕的讨论与成果。就笔者所见专书最早有陈宗明于2001年8月出版之《汉字符号学——种特殊的文字编码》,此书不受限于传统文字学之取材,而在符号学的观点之下将书法、测字等文字现象与文字六书之表现一并讨论。其次2001年10月出版了黄亚平及孟华合著之《汉字符号学》,书分上下编,上编由黄亚平从历史演变的角度讨论汉字从史前到历史时代的发展;下编由孟华从共时系统的角度讨论汉字各构成要素及综合关系,全书借索绪尔“历时”与“共时”的观点来建立论述架构。2008年3月孟华又在《文字论》一书中从汉语“字本位”的立场提出“合治文字观”,从语言、文字与图像三者共成之基础,借言文关系和文象关系定义文字,清楚地定位了中国文字的特质,内容精彩丰富,值得深入研读。再次有台湾学者曾仕良《中华文字符号学》(2010年9月出版)分从文字与符号出发,对文字符号学进行了概述。笔者有幸自1985年起从Dr.Arin的符号学课程上接触皮尔斯的符号学(semiotics),1993年正式跟从龙宇纯先生学习中国文字学,此后逐渐将符号学运用于中国文字,并自2007年始正式以符号学观点教授中国文字学课程。今则想在这篇小文中,再次回到尝试出发的根源处,厘清问题,直接以中国文字所显示的原始数据印证符号学的基本观点。

首先,笔者将依索绪尔(Ferdinand de Saussure,1857—1913)“共时性”(又译“同时性”,synchronicity)与“历时性”(diachronicity)的观点来架构中国文字符号学。这样的架构澄清了运用符号的一个基本事实:符号使用者在使用符号时,只会依其所处的文化来使用符号,因此,符号系统一定是共时的。故而单一符号的功能,特别是所指的意义,也当从此共时系统探讨才准确,而无法经由历史根源决定。而历史的动态发展则将影响文化内涵,于是,符号也跟着改变,因而形成历时的演变,但单一符号能指的变异具有明确的连续轨迹,因此符号系统在不同时代的发展间才具有连续性,这使得符号的运作具有延续性。这样,“共时”与“历时”两观点所形成的观察坐标轴就犹如数学的x、y、z坐标轴,x、y轴所形成的平面标示了符号能指与所指所构成的共时系统,z轴的垂直变化则标示符号历时的演变,“共时”与“历时”因此支撑起中国文字符号学的架构,同时也担负起描述单一符号构成与变化的责任。

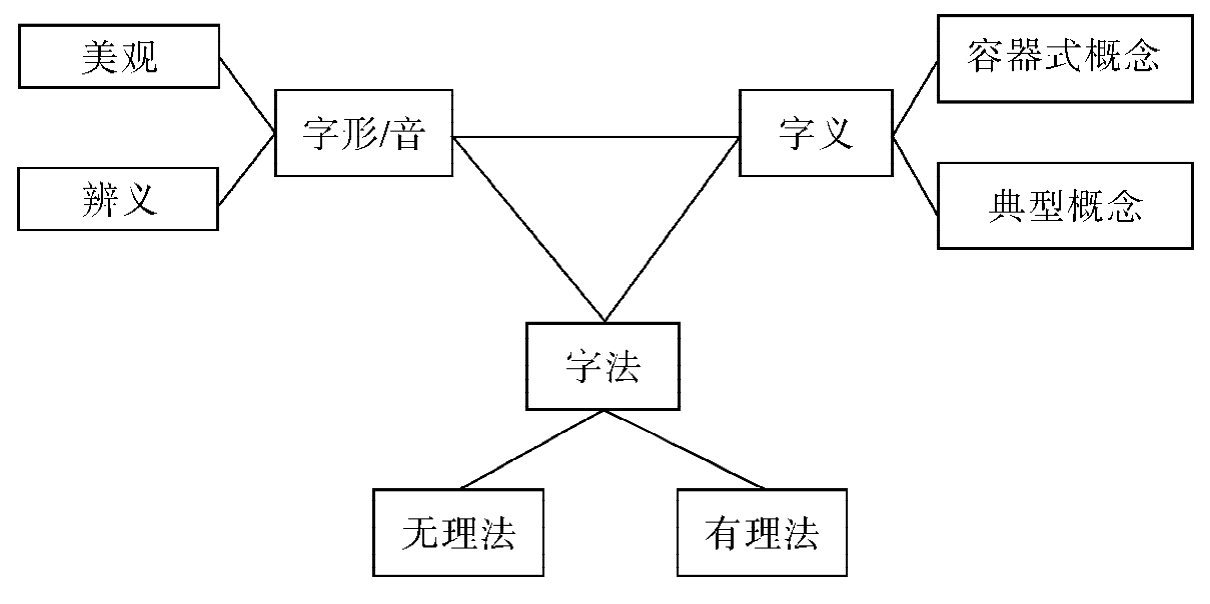

然后,本文将进一步论述中国文字符号学“共时系统”的理论架构。这个理论架构乃以索绪尔“能指”与“所指”的符号二元构成为基础,整理中国文字的字形与字义。再依中国文字的特质,征用美国符号学者皮尔斯(Charles Sanders Peirce,1839—1914)的符号分类(icon、index、symbol),在能指与所指之外,增加“指法”项目,不但在“字法”项下分出以任意性关系为主的“无理法”及以可理解关系为主的“有理法”,也建构了如下所示“字形”、“字法”与“字义”三个要项所构成的中国文字符号系统。

图一 中国文字的符号结构(一)

在此系统之“字法”项下,则继续引用德国著名的艺术评论家沃尔夫林(Heinrich Wolfflin)在《艺术史的原则》一书的评析观念,结合龙宇纯《中国文字学》中之字形分析观念,转生成“辨义”(imitation)与“美观”(decoration)两种作用。再导入美国学者阿恩海姆(Rudolf Arnheim)在《艺术与视觉心理学》中依完形心理学对大脑视觉结构所提出的“同化”作用,说明字形的美学变化规律。在“字义”项下,呼应索绪尔与皮尔斯理论的差别,综合法国现象学家梅洛—庞蒂(Maurice Merleau-Ponty,1908—1961)与美国学者阿恩海姆的意见,从意义型态的观点将字义分成“容器式”与“典型式”。这些进一步的补充不但使“共时系统”更清晰、更完备,在“无理/有理”、“辨义/美观”、“容器/典型”的两两呼应下,也导引出隐藏在系统背后道家“无名”与儒家“正名”这两种中国文化中主要的符号操作的认知图式(cognitive scheme)。

未来,笔者将继续论述中国文字符号学“历时演变”的发展阶段,以解释并整理中国文字从起源至今数千年的表现。由于前述认知图式的引入,认知心理学者皮亚杰(Jean Piaget,1896—1980)认知发展观点与精神将配合文字的共时系统,用来加强说明中国文字的发展与变化。于是每一文字发展阶段的说明将包含文字操作者(文人)及其历史涵构(文化),同时考虑文字、文人与文化三者的互动,来说明历时演变的形成。具体论述则以两大问题的讨论及三大阶段的阐述来完成。开头将讨论中国文字的“起源问题”,讨论分成“图像独立”与“结合语言”两小阶段,在符号认知操作的观点下完成,对前者,辅以艺术教育学者罗恩菲尔德(Victor Lowenfeld)对儿童绘画的分期推测其发展。其后论述内容的时间范围从商朝至清朝,分为“构造发展”、“书体发展”与“心性发展”三个大的阶段。“构造”发展阶段从商论述至秦,主要解释中国文字构造如何从图像发展到指示,再发展到象征。此阶段所论之问题基本上切近于传统中国文字学所关注的问题。书体发展阶段从秦论述至唐,主要阐明中国文字如何形成书体概念,然后如何发展出篆、隶、楷、行、草五种主要书体,而在构造之后继续发展中国文字的内涵。此阶段所论之问题基本上近似传统书法领域所关注的问题。心性发展阶段的论述则本着书法“字如其人”的观点,将文字书写深入人格性情与社会结构,将中国文字的发展在文化上推向遥不可及的高峰。此阶段所论之问题基本上近似传统测字领域所关注的问题。本文暂且放下测字之真伪价值判断,而从人类学与社会学的进路去理解及描述测字。20世纪认知科学中具身化(embodiment)观念的引入,使得人类身心关系的奥秘得到重新探讨。最后则将公元1911年至2012年中国语言文字的发展作为中国文字的改革问题来讨论,从中国文字的特质及世界文明的宏观角度检视繁体简体、中文输入及华语教学等问题,以为结尾。

笔者以为如此的尝试,具有下列两点基本意义。

(1)拓展符号学领域,建立新世纪中国文字学。

将符号学运用至中国文字,以现代符号学的观点为基础建立新世纪的中国文字学。这一方面可使中国文字学不再只是识字解经的附庸,而是一门独立自主的学问。透过符号观点检视文字,将使我们直接进入古人的精神领域,不但能够看到他们生命思想与感受的内容,更能看到他们认知世界与操作事物的模式。也正是在这种认知观点之下,数千年中相关文字的各种现象,如文字表达、书法艺术及测字命数等,才得以被视为一种连续的发展,呈现中国文字的全貌。于是中国文字学一方面不再只是偏重上古解读文献的学问,使人误以为中国文字自汉以后即停止了发展;另一方面可在语言学、哲学、美学、心理学、人类学、社会学与传播学等等领域之外增广其应用;还可使中国文字与其他学术领域的对话在符号的统一平台上顺利进行。就中国文化研究而言,则可在这种对话的引领之下,以符号研究为核心,在现代寻得一个跨越思想、文学、小学的统一理解观点。

(2)彰显中国文字特质,反省现有符号学理论。

在符号观点的剖析下,中国文字是一种既能发挥图像美学又能传达语言逻辑的特殊符号系统,兼具理性与感性,全世界独一无二,值得世人瞩目。同时,此一特质也凸显了西方符号学中语言与艺术的缝隙、天赋与学习的矛盾、心与身的分裂及索绪尔二元论(Semiology)与皮尔斯三元论(Semiotics)的差异。中国文字的作用跨越了广大的空间,中国文字的存在持续了悠久的时间,它同时记录了众多人口的思想感受并支撑了中国文化的发展生存。中国文字内涵如此丰富而历史如此悠久,可说是世界第一的符号系统,足以考验及资助西方理论对文化的涵盖性及发展的延续性,故为现代符号理论所不应忽视,并当取为反省改进的对象。

笔者学浅,在此仅依个人之想象提出各种可能的问题,供学界参考,而未必能够解决所论全部问题。其中诸多意见或经学者讨论,但因文章短小,见识粗陋,故在文中只用最简单的文字澄清最基本的问题,征引疏漏之处,尚祈方家见谅。以下,笔者将先针对中国文字符号学的“共时系统”进行实际论述,未来,再续成“历时演变”的部分。

二、索绪尔的符号理论与其对中国文字的适用性

索绪尔对符号的定义,是所有理论中最简明的了,本文即由此谈起。《索绪尔第三次普通语言学教程》一书谓:

能指(听觉)和所指(概念)是构成符号的两个要素。所以我说:1.)在整体语言里,能指和所指的结合关系是一种彻底任意的关系; 2.)在整体语言里,能指本质上具听觉的特性,只在时间上展开,具有借自时间的特性:a)呈现了时间的长度; b)呈现的时间长度只能以一个维度成形。[1]

这段精简的话语不但明确指出了语言作为符号是由能指(signifier)与所指(signified)两个要素构成的,并且说明了此二要素的构成关系具有任意性(arbitrariness)。一旦二者结合成一个整体,符号便形成,所指无形不可捉摸的概念因而可借着能够清晰分别(articulate)与认辨(identity)的能指来表达。同时,由于语言的听觉特质,其能指将在时间的向度上以链形的型态呈现。此种符号结构若以图形表之则如下。

图二 能指与所指符号结构

中国文字的字形与字义正与符号能指与所指对应。中国文字正是透过对每一个可分别之字形的认定以表达某种特定的字义的。如“九”这个字形表达数目字九,“丸”这个字形却表达形状圆圆的丸子,而“九”与“丸”虽字形相近却仍有一点之差以维持能指的分别作用。我们甚至可以明确指陈索绪尔所称之能指就中国文字而言即为一般学者所称之字形,而所指即为字义。至于能指分别与辨认的作用即可对应文字学者所言之“辨义”作用。

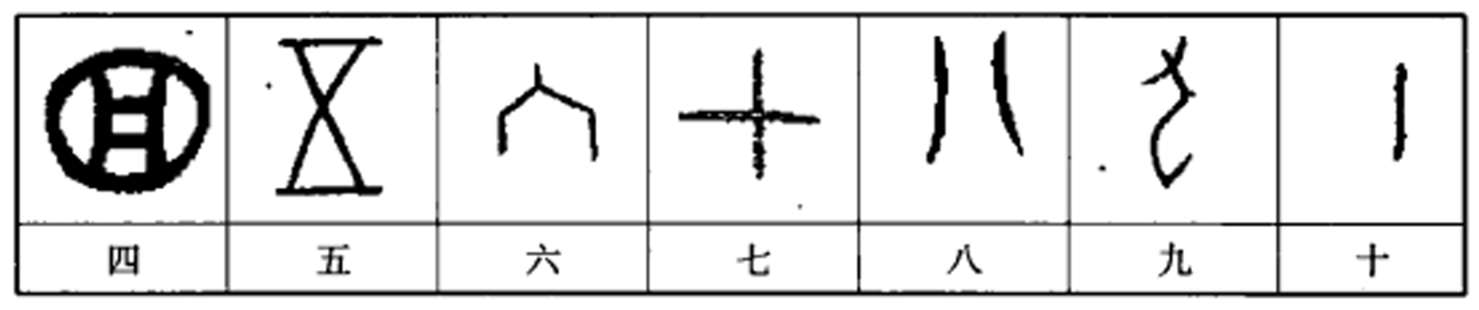

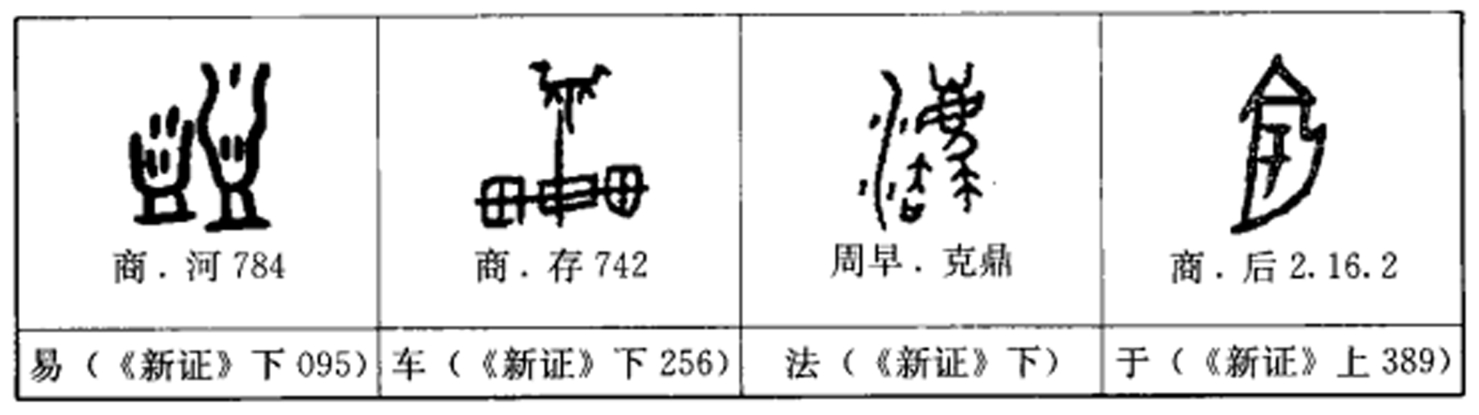

至于索绪尔所主张的能指与所指联结的“任意性”在中国文字中亦可寻得。龙宇纯先生从现代语言学的观点出发,结合《荀子·正名》“名无固宜,约之以命;约定俗成谓之宜,异于约则谓之不宜”之意,在其《中国文字学》(定本)第三章第二节《论约定与别嫌》指出中国文字之字形与字义本有任意约定的关系,只是程度多少的问题。状况之一是文字字形与字义本就以任意的方式联系在一起。如古代数字的书写,除一、二、三、四各以横画数表义外,五、六、七、八、九、十等为求方便皆以简单笔画之不同组合表义,特别是“四”字之四横在后来或因易与“三”混淆而改写,更足以说明数字系列中的约定特质。[2]今将字形列之如下以供读者参考。[3]

状况之二是字形中或有部分点画除了为区别字形,没有其他意义可言,故为“任意”的,如“田”、“周”二字本同一形,其后加点为“周”字;又如“女”、“母”二字本同形,强为之别,始以无点者为“女”,加点者为“母”;再如“月”与“夕”、“星”与“晶”,在甲骨文中本亦两两同形,其后分化,方固定以有点者为“月”和“晶”。[4]今将字形列之如下以供读者参考。[5]

至于甲骨文“史”、“吏”、“事”、“使”四字则本为一字,“桑”、“丧”、“咢”、“噩”四字亦本为一字,后世增损变化笔画以区分,更是约定俗成的表现。约定俗成在中国文字中尚有许多其他表现,如省略等等,在此不一一赘述。总的来说,此见突破了从汉儒到清儒数千年的小学成见。汉儒以为文字笔画俱皆可说,成《说文解字》一书,《颜氏家训·书证》所谓“若不信其说,则冥冥不知一点一画有何意焉”,段玉裁并引此语注《说文解字·序》,可知传统士人认定字形与字义间应当有合理的联系。而约定俗成一说则主张字形与字义的关系可以没有其他意义。龙宇纯先生并将约定视为其新六书六种造字法之一。

裘锡圭承之而以“记号”一名说之。在其《文字学概要》一书中不但引龙先生约定之说释五、六、七、八等数字,同时,更将“记号”与“意符”、“音符”并列以说汉字体系的性质。在此视角之下,一种由使用者认知而产生的法则定义出现了,裘谓:

在汉字发展的过程里,由于字形和语音、字义等方面的变化,却有很多意符和音符失去了表意和表音的作用,变成了记号。[6]

如“并”字本“像两个人并立在地上”,“演变成隶书、楷书之后,就都变成不能分析的记号字了”。[7]当文字使用者只是以纯记忆的方式联结字形与字义时,此时能指与所指亦处于一种由历史变化而生的“任意”关系。其实,此种状况本在索绪尔将整个语言或符号研究置入心理学领域中时,将能指与所指视为一种心理形象与概念时,就注定发生,只要古人在学习或使用时不解字形之由来,纯以记忆方式使用字,字形与字义就处于任意关系。索绪尔因为讨论的是拼音文字,故未特别论及此种情形。中国文字字形表音或表义者极多,因此,就“任意性”在中国文字中的效用而言,此种状况较前述状况要重要得多,所有的中国文字都可能在此种关系下运作。而此种关系的产生取决于使用者本身之认知状态,故在认定上相当主观,但是这种主观也赋予文字发展一种有趣而重要的空间,因为字形和字义相互的约束在认知中消失了,即使原本的字音、字形未变,文字也得以依其使用时代的需要各自自由地变化,容纳新的文化内涵,而在文字、文人与文化的互动上提供了一条重要的通路,往后展现为道家老庄的“无名”理论。“任意性”的提出因此对中国文字的研究具有重大的意义。

然而要将索绪尔的符号理论运用于中国文字,亦有三点需要修正之处,这三点其实己然隐含在前面的论述中了。第一点即是对能指与所指关系的修正,因为在中国文字中能指与所指关系不全是任意的,甚至于绝大部分的字均以“有理法”产生,相较于拼音文字,此乃中国文字的特质。至少,可以确定中国文字能指与所指的关系不止一种,因此应在字形、字义之外建立字法范畴,以涵盖“无理法”与“有理法”。而此修正影响到中国文字共时系统的整体结构,是讨论最重要的核心关键。第二点即是对能指描述的修正。首先要调整的是字形与字音在系统中的角色及二者关系,因为在中国文字中能指乃是字形,从索绪尔描述的以听觉感知的声音变成了以视觉感知的形状。其次要深入字形能指的内涵。由于字形明确易知的认知特质,故易建立坚实的论证,作为下一步探索字义的基础。第三点即是对所指,即字义描述的修正。当能指、所指、关系不止一种时,能指透过不同关系传达的所指性质便可能不止一种,因此观察共时系统中的字义范畴时,便不从字义所表达的内容着眼,而是从字义的形态去分类与描述,以与系统整体呼应。以下便依中国文字的实况,依次修正索绪尔所提出的能所任意关联及能指与所指。

三、中国文字能指与所指的关联:字法

很明显的,从传统之六书理论来看,在任意性之外,中国文字字形与字义还拥有其他关系。依汉儒许慎《说文解字·序》来说,六书中之象形,如“日”、“月”,即在文字字形与所指之物间具有相似性;形声,如“江”、“河”,即在文字字符之义与声间具有联想关联。此等文字数量庞大,不能用“任意性”关系说明其形义关联,但是汉儒六书说不是现代学术所需要的造字方法理论,而是在汉代名教观点下,假想圣人为发天意所立之文字标准形态。这种标准文字必然有理“可说”,因而可为汉儒“说字解经谊”的依据,故《说文解字·序》谓“盖文字者,经艺之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以识古,故曰:‘本立而道生’”,是以班固《汉书艺文志·小学类序》称六书为“造字之本”,袁宏《汉纪》更直称为“六本”,故知六书理论乃是针对个别文字建立的标准,是以文字形态为单位,而不是以方法为单位的理论。[8]但其文字形态分析有助于掌握文字形义的联系方法,因此,我们从六书出发,重新厘清其中之能所关联,将其理论在转换成形义联系方法后,引入符号学领域讨论。

而美国符号学之父皮尔斯在一般符号学中对符号“图像”(icon)、“指示”(index)、“象征”(symbol)的分类,直接启发了我们。在“Logic as Logic as Semiotic:the Theory of Sings”一文中,皮尔斯陈述了符号的三种三分法,其中特别值得注意的是就符号与其对象关系而言的第二种分法。其文谓:

Secondly,according as the relation of the sign to its object consists in the sign’s having some character in itself,or in some existential relation to that object,or in its relation to an interpretant[...][9]

这种就符号与其所指对象关系的分类足以成为厘清中国文字能所关联的参考。而在此文后,皮尔斯又明确定义此分类:[10]

According to the second trichotomy,a Sign may be termed an Icon,an Index,or a Symbol.

An Icon is a sign which refers to the Object that it denotes merely by virtue of characters of its own,and which it possesses,just the same,whether any such object actually exists or not.[...]

An Index is a sign which refers to the Object that it denotes by virtue of being really affected by that Object.[...]

A Symbol is a sign which refers to the Object that it denotes by virtue of a law,usually an association of general ideas,which operates to cause the Symbol to be interpreted as referring to that Object.[11]

以此对照六书,就“象形”之“画成其物,随体诘诎”而言,象形其实属于以字形本身之形式特性(virtue of characters)联系字义的“图像”(icon)一类,如以“ ”表“日”以“

”表“日”以“ ”表月;就“形声”之“以事为名,取譬相成”而言,其实属于以字形的存在特性(virtue of being)联系字义的“指示”(index),如“江”、“河”二字藉字中之“水”为义符,表与水流有关,再以字中“工”、“可”为声符,联系“江”、“河”二语言。然而,一旦将焦点放在法则之上,则不应以字形之独体、合体为分类依据,此意龙宇纯先生已言明。故部分学者因合体而视为“会意”的“取”、“休”、“得”一类依图画法则表义的字便可纳入皮尔斯的图像一类,甚至六书指事之“视而可识,察而见意”亦属图像,如“上”、“下”二字仍是以字形之形式特质来传达其义。而所谓“比类合谊,以见指”的部分会意字是由两个独立义符并联列而成,如“鲜”字,这类字则当纳入皮尔斯的指示。唯指示所包含之字是诸法中最多的,若视字义的抽象与引申为“建类一首,同意相受”之“转注”涵义,[12]则转注与“本无其字,依声托事”的假借同属皮尔斯的指示,因为在联系形义的法则上,转注与义符作用相同,假借实与声符作用相同。

”表月;就“形声”之“以事为名,取譬相成”而言,其实属于以字形的存在特性(virtue of being)联系字义的“指示”(index),如“江”、“河”二字藉字中之“水”为义符,表与水流有关,再以字中“工”、“可”为声符,联系“江”、“河”二语言。然而,一旦将焦点放在法则之上,则不应以字形之独体、合体为分类依据,此意龙宇纯先生已言明。故部分学者因合体而视为“会意”的“取”、“休”、“得”一类依图画法则表义的字便可纳入皮尔斯的图像一类,甚至六书指事之“视而可识,察而见意”亦属图像,如“上”、“下”二字仍是以字形之形式特质来传达其义。而所谓“比类合谊,以见指”的部分会意字是由两个独立义符并联列而成,如“鲜”字,这类字则当纳入皮尔斯的指示。唯指示所包含之字是诸法中最多的,若视字义的抽象与引申为“建类一首,同意相受”之“转注”涵义,[12]则转注与“本无其字,依声托事”的假借同属皮尔斯的指示,因为在联系形义的法则上,转注与义符作用相同,假借实与声符作用相同。

比较值得注意的是皮尔斯所提出的“象征”(symbol)。许慎在会意一书下所举“武”、“信”二例应属于此,因为象征是以在某种法则之下(virtue of a law)联系字形、字义的,通常还与文化中的抽象观念相关。故就《说文》“止戈为武”和“人言为信”的解释来看,[13]“武”、“信”二字应属象征,因为二者是以当时的文化观念为背景,在语言构词法则之下形成的。一旦将“止”、“戈”与“人”、“言”视为指示法则中两两并联而独立作用的义符,或将“止戈”变为“戈止”或“人言”变为“言人”,就不恰当,可见法则在此的重要作用。同样的例子《说文》中尚有许多,如“户册为扁”与“是少为尟”等。至于中古为翻译佛教经咒所制由“名夜”、“亭夜”、“卑也”、“宁(寧)也”等两两组合所成之字,其实即是在声韵反切法则下表示名夜切、亭夜切、卑也切、宁也切之音[14],亦属象征。

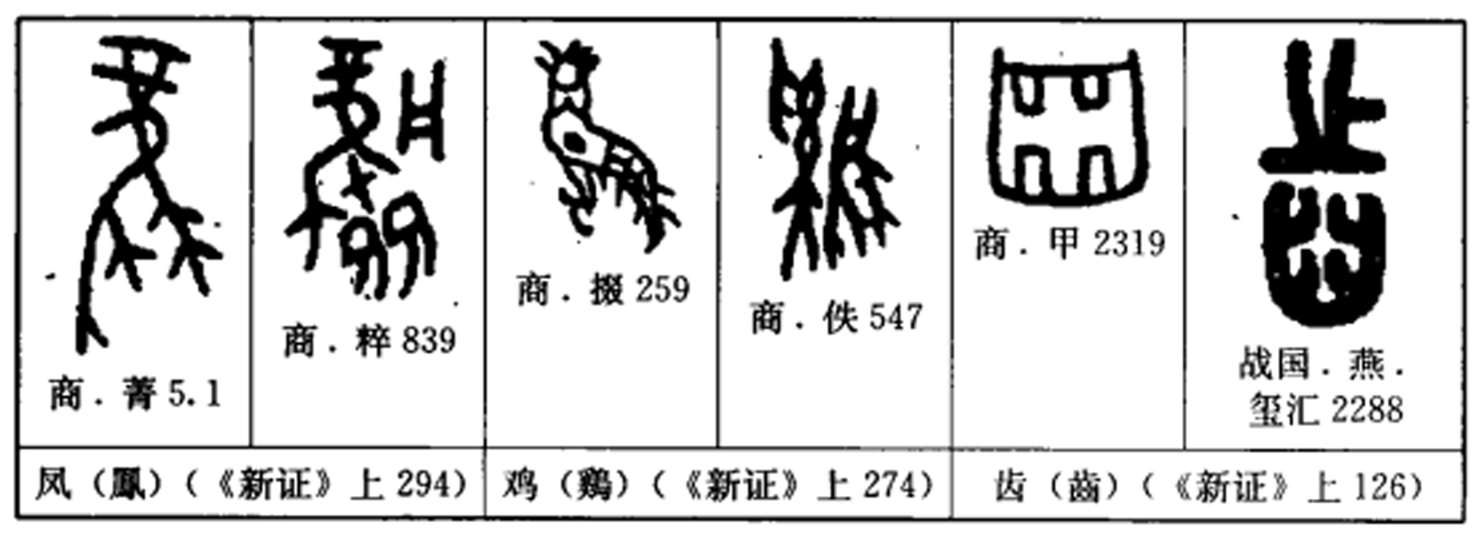

故中国文字的符号结构应另增“字法”一项,项下再分“无理法”与“有理法”两个小项。因为字形与字义的关联不再只是索绪尔提出的任意性一项,在其外,还有着与其无理可说的约定性质完全不同的“图像”(icon)、“指示”(index)、“象征”(symbol),这些联系法则均具有理可说的特性,故统谓之“有理法”。既然字形字义的联系具有多种法则,理应于符号能指与所指的组成结构之外再立一项“字法”,以涵盖字形和字义各种不同的关联法则。值得强调的是“字法”的独立性,一个实存的中国文字并不需要只与一种字法对应,一种字法也不需要只与一类文字对应,这正如一个人造器物并非只能用一种方法制成,一种方法也不一定只能用于某类器物一样。在实际的文字表现上,字法则特别适用于解释文字在历史演变中的各种变化增损现象。如下图所示之“凤”(鳳)字、“鸡”(鷄)字与“齿”(齒)字,此三字原皆以图形画出其所欲表征的事物,后分别增加了“凡”、“奚”、“止”以为声符,增加声符所成之字实由图像与指示二法综合作用而成,其中“凤”、“鸡”二字要待其原本象形部分脱去凤鸡之种种独有特征而同化为鸟后,方才是以“鸟”、“隹”为义符,以“凡”、“奚”为声符所成之指示文字。至于“齿”字,则至今仍维持增加声符后的写法。这一类增符字在历史上的数量非常庞大,若“暮”、“曝”、“拔”等均是,龙宇纯先生称此现象为文字形成法则“四造二化”中的“化”。即在今日,仍常以单增字符之法衍生新字,如手表之表后作“錶”,如客家板条之板后作“粄”。

然则“字法”独立还有益于析辨相似文字形态背后相异的认知法则。如前述图像增加声符的“风”( )、“鸡”(

)、“鸡”( )在认知法则上和已同化为“鸟”、“隹”义符的“凤”(

)在认知法则上和已同化为“鸟”、“隹”义符的“凤”( )“鸡”(

)“鸡”( )完全不可比拟,因为后者在认知上已完全进入抽象概念思维的领域,而前者则只是由具体图像的思维刚刚迈向抽象概念而已。同样的,以二人同向之图形表义的“从”字加义符“辵”所成之“从”(從)字,在认知模式上亦与“鲜”字不同。“從”字仅是刚由具体图像的思维迈向抽象概念,而“鲜”字则是同时运用“鱼”、“羊”二义符表义。若“鲜”字再与“尟”、“扁”等字比较,虽然在文字形态上极为类似,但“尟”、“扁”等字认知模式的重点在法则,“是”、“少”两个抽象概念并不是仅仅并列放在一起而已,和“鱼”、“羊”并列表“鲜”义不同,“是”、“少”还具有语词先后的串联秩序,颠倒成“少”“是”则无法传递其义。若加入任意法来考虑,则状况会更加复杂,因为“凤”(

)完全不可比拟,因为后者在认知上已完全进入抽象概念思维的领域,而前者则只是由具体图像的思维刚刚迈向抽象概念而已。同样的,以二人同向之图形表义的“从”字加义符“辵”所成之“从”(從)字,在认知模式上亦与“鲜”字不同。“從”字仅是刚由具体图像的思维迈向抽象概念,而“鲜”字则是同时运用“鱼”、“羊”二义符表义。若“鲜”字再与“尟”、“扁”等字比较,虽然在文字形态上极为类似,但“尟”、“扁”等字认知模式的重点在法则,“是”、“少”两个抽象概念并不是仅仅并列放在一起而已,和“鱼”、“羊”并列表“鲜”义不同,“是”、“少”还具有语词先后的串联秩序,颠倒成“少”“是”则无法传递其义。若加入任意法来考虑,则状况会更加复杂,因为“凤”( )字字形与字义联结也可被视为任意的,只要使用它的人无法了解其字形,而以背诵的方式写之读之。当然,文字使用者也可以在只理解字中部分图形的状况下使用文字,如只认识“凡”这个声符而不认识旁边的图形。由此来看字法不完全由字形决定,还要看使用者主观的认知,所以“字法”的独立使文字形态背后的认知更鲜明,而有益于让我们透过文字掌握时代之认知图式,因为符号的重要不只是它叙述或再现了那个时代的心灵,更在于其本身便是那个时代心灵的直接表现。只有透过符号这一心灵的直接产物,我们才能更为准确地掌握文化的精神,甚至直接看到某文化下人类大脑的运作方式,从而清楚而有层次地认识到“武”字(

)字字形与字义联结也可被视为任意的,只要使用它的人无法了解其字形,而以背诵的方式写之读之。当然,文字使用者也可以在只理解字中部分图形的状况下使用文字,如只认识“凡”这个声符而不认识旁边的图形。由此来看字法不完全由字形决定,还要看使用者主观的认知,所以“字法”的独立使文字形态背后的认知更鲜明,而有益于让我们透过文字掌握时代之认知图式,因为符号的重要不只是它叙述或再现了那个时代的心灵,更在于其本身便是那个时代心灵的直接表现。只有透过符号这一心灵的直接产物,我们才能更为准确地掌握文化的精神,甚至直接看到某文化下人类大脑的运作方式,从而清楚而有层次地认识到“武”字( )拿戈向前冲杀的思维与“

)拿戈向前冲杀的思维与“ ”之“止戈为武”的解释在文化认知上的巨大差异。字法既独立,皮尔斯以图像、指示、象征直接为符号分类的做法在理论上便要稍稍调整与修正。严格来说,我们不能以单一方法或关系来对所有符号分类或命名;我们不能说这个字是图像字,那个字是指示字,另一个是象征字或最后一个是任意字,只有在考虑行文方便时,我们才会在适当的状况下称某字为图像字,某字为象征字。

”之“止戈为武”的解释在文化认知上的巨大差异。字法既独立,皮尔斯以图像、指示、象征直接为符号分类的做法在理论上便要稍稍调整与修正。严格来说,我们不能以单一方法或关系来对所有符号分类或命名;我们不能说这个字是图像字,那个字是指示字,另一个是象征字或最后一个是任意字,只有在考虑行文方便时,我们才会在适当的状况下称某字为图像字,某字为象征字。

于是,从符号的整体结构来看,能指与所指间便应有一关联要素,以说明二者的结合方法。为了简便,本文暂且称此要素为“字法”。“字法”因其与能指所指的关联而居于系统核心地位,其中字形、字义间的任意性关系是约定而成的,没有什么道理可说,故为“无理法”。而图像、指示与象征三种关联字形、字义的方法,则以使用者生存的自然与人文世界为基础而有道理可言,是为“有理法”。因此,中国文字便以“字形”、“字法”与“字义”三个要项形成了与拼音文字不同的符号结构系统,如前文中图一所示。

而在文字形义关系的调整之后,下面还要继续讨论“能指”中的问题。

四、中国文字中的能指:字形

中国文字的能指即是字形,从大脑神经的生理功能来看,字音仅具次要功能。虽然每一个中国文字皆有字音,可以读诵,且在清儒古音学的标举下,字音成为传统文字学所论文字形、音、义三大要素之一,即便是不重古音的文字学者唐兰,亦如是视之。但从索绪尔能指与所指的观点来看,形、音、义三大要素的地位需要调整:字义独属所指一方,字音则附于字形而属能指一方。原因是文字是以形为主的符号,这点毋庸置疑,虽然形与音都是感官可以分别与认定的物理存在,但很明显的,没有字形的符号就不是文字;同时,就物理层面而言,字音的诵读也要依赖字形进行。特别是中国文字非属拼音系统,一个字形可以依不同方言而读成多种声音,更说明了字形在此种符号中所扮演的主要角色。但更重要的是,关于中国文字字形视觉效果在认知层面的作用,王士元与曾志朗合著的《人脑对书面文字的处理》一文即明确指出:“辨认方块字要比辨认拼音文字需要更多的视觉记忆”,在记忆测试中,“汉语被试者对用视觉方式而不是听觉方式显示出来的”,“始终能够回忆得更好些。而英语被试者就没这种差别”。事实上,辨识方块字与拼音文字的大脑通路不同,这最鲜明地表现在失语症患者身上,一般而言,“大脑颞叶皮质损伤会严重影响以音位为基础的文字的阅读和书写,而枕骨、顶骨部分的损伤会严重影响方块字文字的阅读和书写”。[15]而黄震遐观察到中文失语症“丧失口语造句能力的病人,却能用卡片编成句子,虽然病人无法发出字音,却能领会该字的意义”,[16]这尤其说明中国文字字形与字义的直接联系有客观的生理基础,无须经过语音转录的过程。因此,基于认知及神经生理的客观因素,应视字形为中国文字的能指,字音则是隐于字形之后的一种辅助系统,帮助文字和语言联结。[17]

以字形为主则将能指从听觉属性转换成视觉。听觉与视觉转换可能形成的差异即使索绪尔本人亦已察觉,其言谓:

与某些种类的符号(譬如视觉符号)相反,视觉符号可从好几个向度并现出一个纷繁复杂之物,听觉符号则只能在以线条形象来表示的空间里呈现纷繁复杂之物。所有符号要素都须鱼贯而连。[18]

于是索绪尔所说的能指“听觉的特性”与“时间的特性”均将不再是中国文字中能指的唯一特性,虽然中国文字具有记录语言的功能,也呈现语言在时间上的线性特质,但由于“视觉符号可从好几个向度并现出一个纷繁复杂之物”,因此中国文字在语言单一的线性特质之外,往往亦呈现出二元平面视觉图形的表达特质,也才有了金文的族徽、甲金文中的合文、方块字及一目十行的阅读表现。相对的,拼音文字中常见的词头、词尾、词性变化等等在时间链上的特殊表现则不被中文重视。

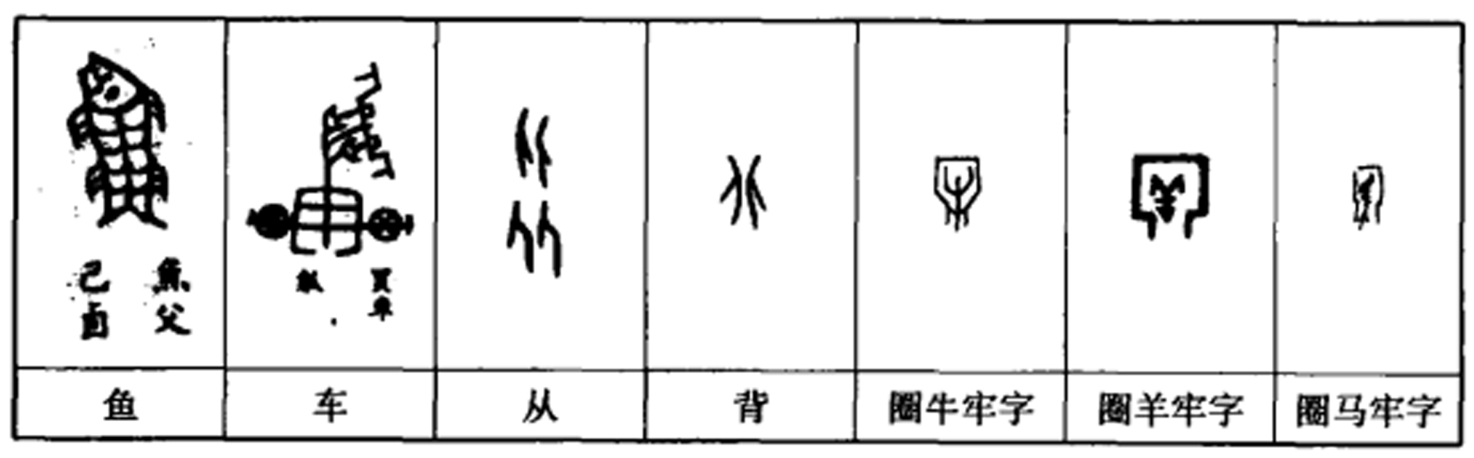

而中国文字的视觉特质可先从字法的分类上进行观察。譬如其在有理法中图像类字全部的表现,乃因模拟事物或情境的内在特征而具“有机性”,并可归纳为图画形、向、位三个辨义要素的展现。如“鱼”字与“车”字以图绘鱼、车之形分别表义而成其形;如“从”字与“背”字除以形表人外,还以字中二人向背关系区别意义,“从”字表一人跟从一人,故二人同向,背表二人相背,故二人反向。当然另如“左”、“右”、“大”、“屰”等字亦属方向之分别;至于“牢”字中所圈之物是牛还是羊,甚至是马,都不重要,重点在牛、羊、马之位置;“沈”字亦是。由此可知,图像法中有视觉二元平面之形、向、位三要素共同作用。

属于指示法则下的字,则因其声符、义符等字符的抽象联想作用,而可以一种“人文性”概念将各部分组合起来,配合人类身体视觉上下分别、左右对称、内外远近的方式呈现,使中国文字更为趋近方块字。对此种上下、左右、内外的字符组合方式,唐朝贾公彦在《周礼·保氏》六书“疏”下已借形声言之。其文谓:

书有六体,形声实多:若江河之类,是左形右声;鸠鸽之类,是右形左声;草藻之类,是上形下声;婆娑之类,是下形上声;圃国之类,是外形内声;阙阓衡衔之类,是内形外声。

王筠以为“阙”、“阓”二字仍是外形内声,而“闻”、“问”、“誾”、“闽”则是从“门”声的内形外声。重点是这种视觉规律为中国文字在视觉表现上的自由变化提供弹性空间,除了少数如“吟”与“含”、“棗”与“棘”等字中的组合位置具辨义作用外,多数如“群”与“羣”、“略”与“畧”、“蚊”与“蚉”、“峰”与“峯”、“蟆”与“蟇”、“裏”与“裡”、“和”与“咊”、“桌”与“棹”、“雜”与“襍”、“松”“枀”与“松”等等皆为一字,组合方式不具辨义作用。在能指从听觉之单线转换成视觉之二元平面后,中国文字果然“从好几个向度并现出一个纷繁复杂之物”。不过在依法则辨义的象征法中,法则通常会转化为视觉的秩序,重新处理现有的字形,具有“再制性”,如前述“户册为扁”、“是少为尟”等,是由上而下、由左而右的视觉秩序传递语词中的先后顺序。据此,以反切法则造字的“名夜”、“亭夜”、“卑也”、“宁也”等字亦得维持先左后右的秩序,其他如一般常见之“甭”、“歪”、“体”、“楞”等亦然。

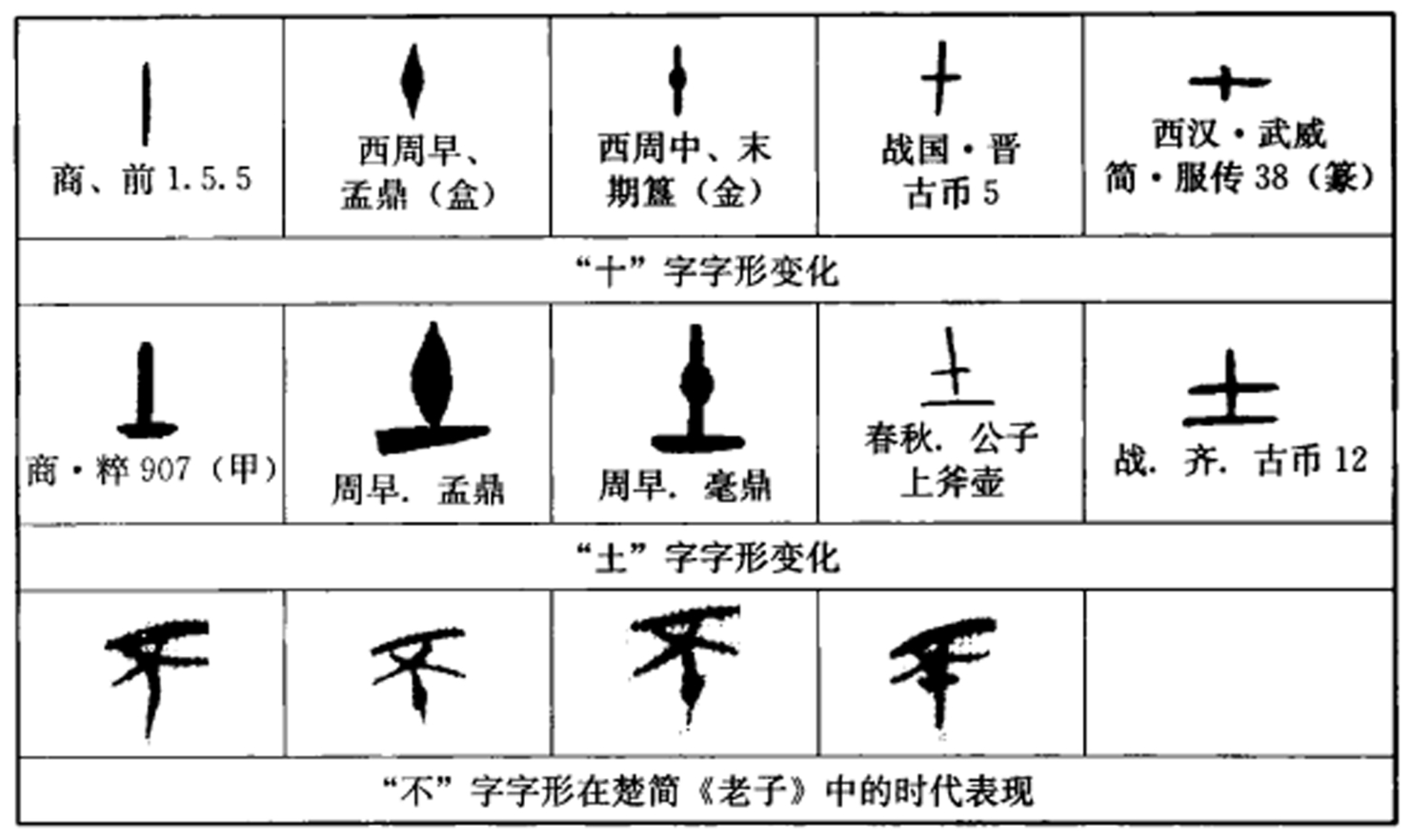

然从无理法的任意性出发考虑中国文字的视觉属性时,在辨义之外,还无法忽视字形美观的作用。虽然,有理法所成之字在辨义外也有美观的考虑,但字形与字义的任意关系却赋予美观更大的作用空间。如“十”字,龙宇纯先生指出:“最早其字作丨,稍晚作 或

或 ;由点变横,然后始有横竖相交的‘十’字。”[19]其实,这种由一竖变一肥竖、由一肥竖化为中有一点之竖、中点又渐变为短横、短横最后变为与竖交接的一横的字形变化可说是古文字按美观原则所成的规律。除龙宇纯先生外,许多文字学者均已论及此种规律,如林素清。甲骨文中“十”字原只是相对于一横之“一”字而立的一竖,经此美观变化后其制字本意便无法显露,但任意性关系将字形、字义联系在一起。此类变化极多,如“土”字字形如

;由点变横,然后始有横竖相交的‘十’字。”[19]其实,这种由一竖变一肥竖、由一肥竖化为中有一点之竖、中点又渐变为短横、短横最后变为与竖交接的一横的字形变化可说是古文字按美观原则所成的规律。除龙宇纯先生外,许多文字学者均已论及此种规律,如林素清。甲骨文中“十”字原只是相对于一横之“一”字而立的一竖,经此美观变化后其制字本意便无法显露,但任意性关系将字形、字义联系在一起。此类变化极多,如“土”字字形如 ,早期上部虽如土块状,一旦土块状以一竖代之时,其后变化便与“十”字如出一辙;“不”字,虽在后世仍维持中笔之一竖,但在战国楚简之中仍受美观作用的影响,而形成同一时代“不”字的各种写法。这种因美观而生之字形变化有许多小规律:或如“辛”字从

,早期上部虽如土块状,一旦土块状以一竖代之时,其后变化便与“十”字如出一辙;“不”字,虽在后世仍维持中笔之一竖,但在战国楚简之中仍受美观作用的影响,而形成同一时代“不”字的各种写法。这种因美观而生之字形变化有许多小规律:或如“辛”字从 变为

变为 之顶横增一,或如“余”字从

之顶横增一,或如“余”字从 变

变 等等。当一个字的字法从有理转入无理时,字形便不再受到辨义作用的约束,而得以在美观的考虑下自由变化。

等等。当一个字的字法从有理转入无理时,字形便不再受到辨义作用的约束,而得以在美观的考虑下自由变化。

而在符号系统中,这两种因素还会交互作用,如“七”字字形本为 ,然“十”字为美观变化成此后,“七”为与“十”分别,只好变化若

,然“十”字为美观变化成此后,“七”为与“十”分别,只好变化若 、

、 、

、 以免混淆。这种互动亦出现在“王”与“玉”、“工”与“壬”间。

以免混淆。这种互动亦出现在“王”与“玉”、“工”与“壬”间。

而从中国文字数千年的变化大势来看,美观作用中最主要的变化规律应是同化。中国文字学者如唐兰、蒋善国、龙宇纯、张桂光、刘钊与何琳仪等人已然发现字形变化具有同化规律,虽然彼此名称、定义及取材不尽相同,但皆以不同文字之字形或字中部分为基础,如下表各字中“夫”与“西”的同化。[20]

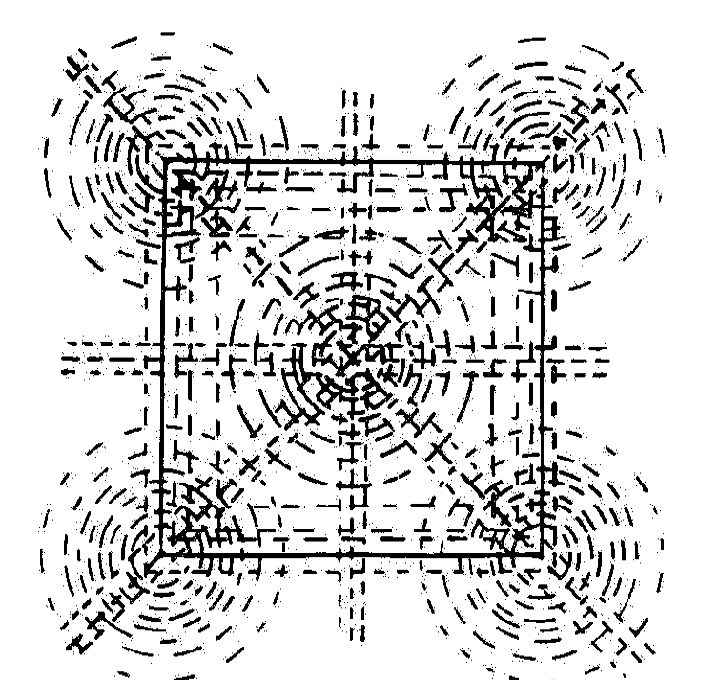

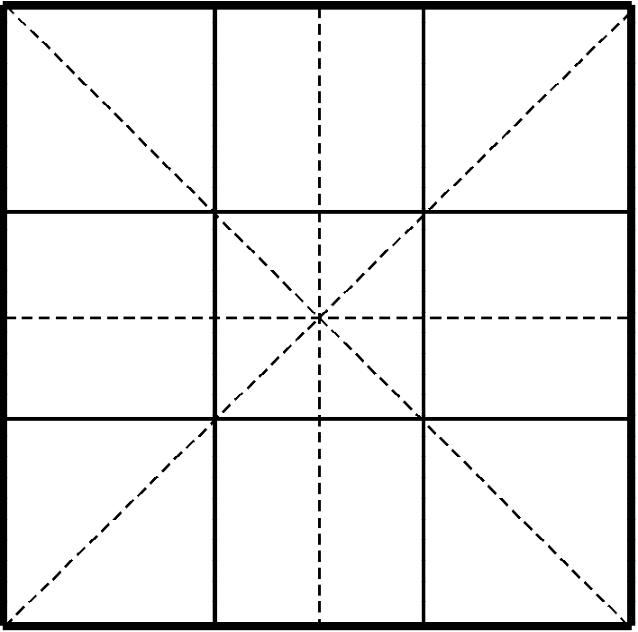

这类现象显然作用于所有中国文字字形。哈佛大学教授阿恩海姆在其经典名著《艺术与视觉心理学》一书中讲的完形心理学的视觉理论则解释、扩充并深化了其中的同化规律。其书先指出人类的视觉在大脑皮质中隐藏着如下的基本结构[21],这一结构极似中国书法学习所用九宫格与米字格的重叠。

图二 大脑皮质视觉基本结构

图三 中国书法九宫格与米字格的重叠

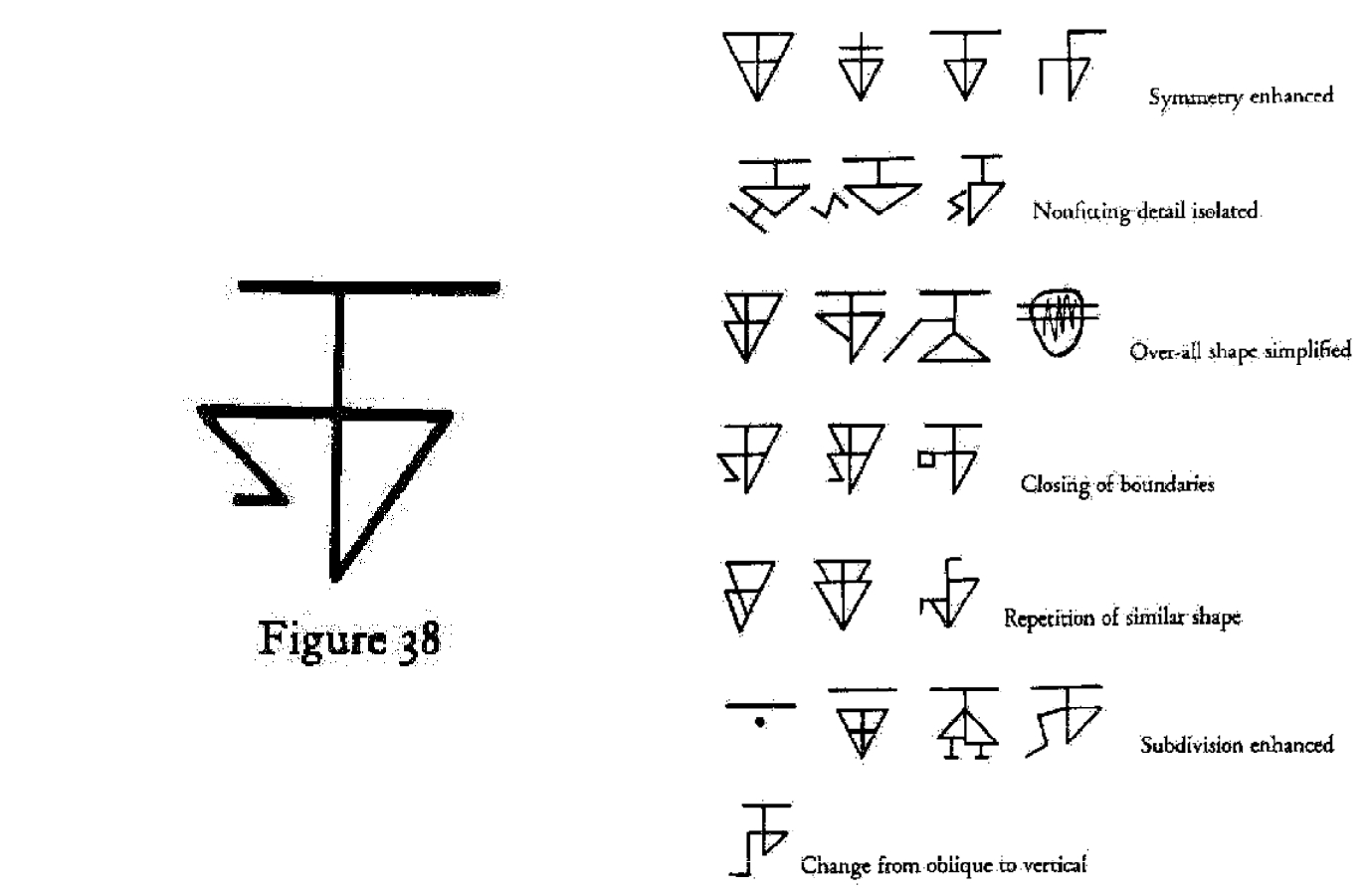

此均衡结构的功能与相机的机械作用不同,它能在观者观看时主动参与观看的作用,使得人们的看与相机的光学复制大不相同。此结构整体的特质使得人们的看倾向于直接掌握视觉感知物的整体结构,省略细节,而使视觉具有趋向单纯构成的特性;又因此结构稳定统一的特性,相异物象在其统一的作用下会在大脑中的形成类似的图像;最后,若是过度复杂的物象,则会被此结构分解成一群相似的单纯形象。阿恩海姆对此进行了一个图形实验,实验者对左图记忆的结果显示出每个人内在视觉结构可能产生的作用。[22]

图四 阿恩海姆视觉结构作用实验图

在这个实验中我们不但看到视觉结构因要求均衡与单纯而产生的主动作用,同时也看到每位实验者在完成均衡与单纯时所产生的不同结果,因为每个人对均衡与单纯的实际取向具有差异,可分为强调对称、孤立不相干细节、简化单纯、封闭外缘、重复相似形、强化特征与调整垂直等不同取向,于是实验者所记忆的同一图形经过众多实验者的记忆后变化出诸多形状。这个记忆实验明白地解释了中国文字字形变化的基本过程。在一种无意识的自然记忆状态下,由于大脑皮质视觉结构的作用,中国字形产生了同化作用,从笔画、偏旁到整体结构都在不断发生同化,方正、均匀与结构紧凑成为美学上的重要走向,中国字变得愈来愈像中国字,只要在诸字之中插入异国文字或图形,一望便知。

在上述完形心理学的视觉结构下,同化规律依其现象又可细分为纯化(simplification)、类化(similarity)与群化(grouping)。纯化即以省略或简化的方式,用均衡且单纯的结构对某一物象进行整体的掌握,文字学者多以“简化”称之,如“易”、“车”、“法”、“于”等字都经过大幅度的纯化。其中“易”省为器形及液形部分后变为“曰”、“勿”组合;“车”则省为一轮之形,而与“亘”、“东”等字字形相类;“法”则省去廌兽形,而成为“水”、“去”的单纯组合;“于”字则本为竽之象形,后省去复杂之外围而成单纯之“于”形,与“干”形相类。

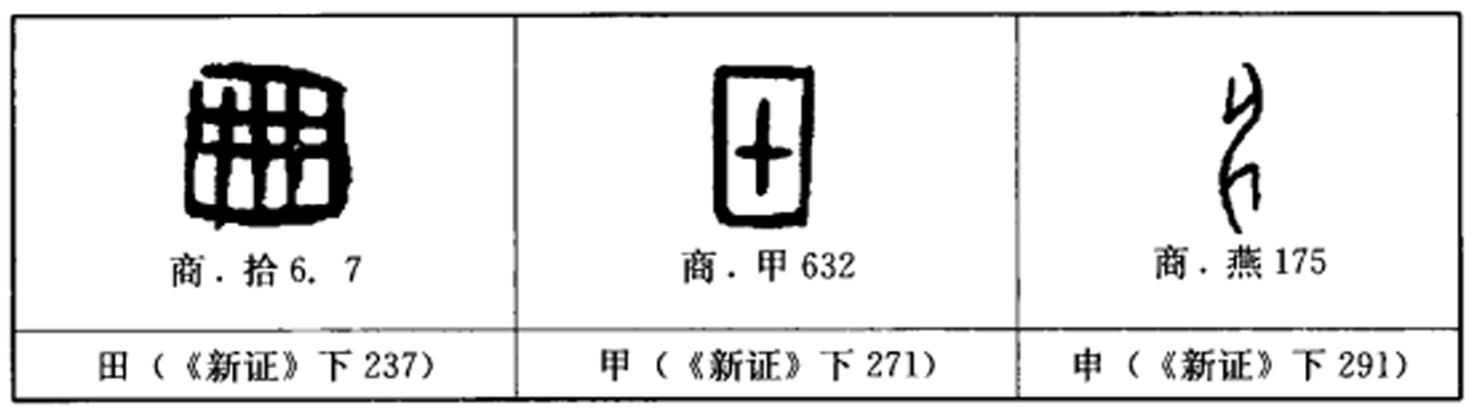

而由上述诸字之纯化可知,其中包含“类化”现象,即不相似的字形变得相似了,因为统一的视觉结构会寻求不同物体间的相似性(similarity)。下表之“田”、“甲”、“申”的字形变化亦属类化现象。

面对复杂的文字形体,还有一种同化,即将其分解为一群单纯的造形。这类字通常是描绘复杂有机物的文字,如“能”(熊)、“龙”、“鹿”、“燕”等字,完整一体的动物形象在分解之后难以辨识,但字形却变得简单易学。下表即“能”、“龙”、“鹿”、“燕”的古文字形。

以“能”字而言,“能”即是熊,本为描绘熊的复杂造形,但在群化的作用下则被分解成“厶”、“月”、“匕”等单纯形式。“厶”、“月”、“匕”诸形除个别成字外,“厶”形又见于私、公、松、么等字;“月”形又见于肥、涓、肯、有等字;“匕”形又见于比、此、牝、旨等字。“熊”在古文字中独特复杂的字形就如此化入所有中国文字字形之中,“龙”、“鹿”、“燕”等亦然。

于是,中国文字的能指便包涵了对“辨义”与“美观”两种要素的考虑。这点,龙宇纯先生早受王筠文饰说的启发,在《中国文字学》中提出,可与艺术史学者沃夫尔林(Heinrich Wolfflin)《艺术史的原则》中的“模仿”与“装饰”相呼应。[23]笔者则将其纳入符号共时系统中,重新考虑无理法与有理法的辨义作用及视觉构造的美观作用对字形的影响。若再联结一般符号再现(representation)与表现(presentation)的观点来看,字形的辨义基本上是以此字形再现彼字形,而使其字义再次出现于使用者的认知中;字形的美观则是字形本身的表现功能,重在以视觉之直感呈现美学效用。辨义作用所成就的字形基本上源于实存世界中万事万物的丰富样貌,而美观作用对字形的影响则根源于我们大脑皮质中的神经结构,而非偶然或短暂的时代流行。此二要素一外一内,“外师造化,中得心源”,共同形塑了中国文字的字形,而在未来,字形的符号分析也因此可从文字的字形分析深入到书法的艺术风格,甚至发散至测字的心性命理。

五、中国文字中的所指:字义

中国文字中的所指是字义。字义是文字中一个独立的范畴,但我们对字义的掌握不应从意义的内容着眼,不应按天文、地理、矿物、植物、动物、人文等等一般的内容范畴去分,而应从其在符号中的特质与操作型态去看。

从特质来看,字义的存在不完全依附于现实世界,也不纯为思想的反应。卡西勒谓:

我们必须在心智诸形式的自身内部寻找衡量其真实性和内在意义的尺度及标准。我们不应该把心智诸形式看作是其他某种东西的单纯摹本……因此,这些特定的符号形式并不是些模仿之物,而是实在的器官(organs);因为,唯有通过它们的媒介作用,实在的事物才得以转变为心灵知性的对象,其本身才能变得可以为我们所见。[24]

符号既不是现实事物的复制,也不只是概念的记录,那么,“字义”自然是独立的,文字所表达的既不必是真实事物,也不必是确定的概念,从现象学的角度来说,它只是心灵某种意向的呈现。索绪尔则指出此种现象是心理学领域的特性:在符号中意义本为一体,无形而不可分,是以较之能指与指法,符号的所指特别难谈。然而既然字义凭借可分别之字形透过字法而传递,那么对字义的讨论则不应局限于字义所指称的众多内容,而应从字形与字法着眼。由此观察切入的,则是字义的型态,在不同的能指与所指的联系法则下字义呈现的是不同的意义型态。如此一来有关字义型态的讨论便较内容更重要,因为内容的决定不来自符号结构之内,但型态是意识掌握意念的方法,它显露了意识活动的方式,并与符号本身之结构有密切关联。

(一)“容器式”与“典型式”意义型态

从字法无理、有理的区别来看,字义基本上也会形成“容器式”与“典型式”两种相应的意义型态。

“容器式”字义型态指的是一种自由且抽象的概念特质。如果一个符号能指与所指的关联是任意的,那么此一符号的所指完全自由,因为任意无理可说,所以能指对所指没有任何的引导或牵制作用,此时字形好似一个容器,字义则是装在其中之内容物,某种酒、某种沙或某种气体等。大家只要约定好了某种形色质感的容器负责装某种内容物,那么,看到那种形色质感的容器,就可知其中内容为何。故而此种型态是通过单一符号与其他符号在形式上的区别实现意义的。至于符号自身的形式结构,则与其内容无关,此时能指只是提供了一个明确的边界以承载其内容,而与其他能指分别,其所装载之内容则可随时随地增减改换。故阿恩海姆《视觉思维》称此类概念为容器式概念,并以此为西方掌握概念的传统形式,具有清楚的边界,“可以把一类存在物确定下来的一套属性”,[25]可以分析。在各类符号中,清晰明确、逻辑性强的数学符号最具有代表性,如代数x可以一种自由又抽象的特质存在着,不受真实世界具体事物的牵绊,而表现着言者的意向。梅洛庞蒂《符号》一书则以索绪尔的观点为基础,论证了这种容器式意义型态因其内容可随意自由地填充而解放了符号所传递的意义内容,“所有符号都如同一个还没有填写的空白表格”,[26]而由使用者的生命自由灌入内容,梅氏故谓此为“我的言语”。然其明确的边界则形成一种要求清晰定义的顽固态度。就中国文字而言,数字五、六、七、八等即属此类,无论是五个苹果、五棵树或五个人,其于数均为五。又或者在任意关系下,当人们忘记字形可说理的意义,而只以记忆连接能指与所指时,如《庄子·齐物论》所谓“道行之而成,物谓之而然”,字义也就倾向为一种自由而抽象的内容。当然,若是字义极度抽象,如言者所言进入道的领域,而“道可道,非常道”时,人们对字义的掌握也必然进入“容器式”型态,因为唯有容器式的意义型态才能装入脱离所有具象内容的不可道之道的内涵,才能允许“道”字表示“不道”的内容,故韩愈《原道》亦谓“道与德为虚位”,当“道”的价值被膨胀到无限大时,“道”字字形也就如一只可填入任何内容的虚空容器。

“典型式”指的是一种具体且受限的概念特质,乃与有理法相对应。此种概念型态最早乃由阿恩海姆在《视觉思维》中提出,即以直觉感知具体经验的整体结构,再透过图形的整体结构去表现某一情境或事物的本质,从而建立起一种“典型概念”,以说明某类“存在物的结构本质”,[27]因此意义的核心是清楚的,由此核心而可向外延伸,至于延伸的程度及状况,则视情形而定,由是,概念的边界往往是模糊的。就文字而言,则是所指特质乃受能指和指法的关联影响,如最早之古文字以月形表天空之“月”与时间之“夕”即是一例。从语言上来看,天空之“月”与时间之“夕”是两个完全不相干的事物,天空之“月”指的是物体,时间之“夕”指的是时间,二者属性清晰而分明,但在文字上却是同为一形,因为月形正是视觉思维在晚上对月亮凝结出来的典型概念,此概念混杂了物体与时间等属性,无法以清晰的边缘界定其意义,但是夜晚出现的月亮却是其意义的核心意念,此意念固着于字形之中,字义再怎么变化,也难以变换成日或白天。在此意义型态下,月永远不会变成“非月”。“帚”与“妇”、“示”与“祗”亦然,“帚”与“妇”在声音上是两种不同的发音,但在古文字中则同以扫帚形表示;“示”与“祗”在声音上分别是两种不同的发音,但在古文字中则同以祭祀之示形表示。很明显的是,字形所展现的基本存在掌控了意义的核心,它随着生活的实际运用而往不同方向开展意义,移动边界,只是这种变动永远不可能反向地运作。

(二)实体概念、联想概念、文化概念

相应于有理据字法下的图像、指示与象征,阿恩海姆“典型式”基本概念也可与皮尔斯的符号分类融合,进一步分成“实体概念”、“联想概念”与“文化概念”三种。

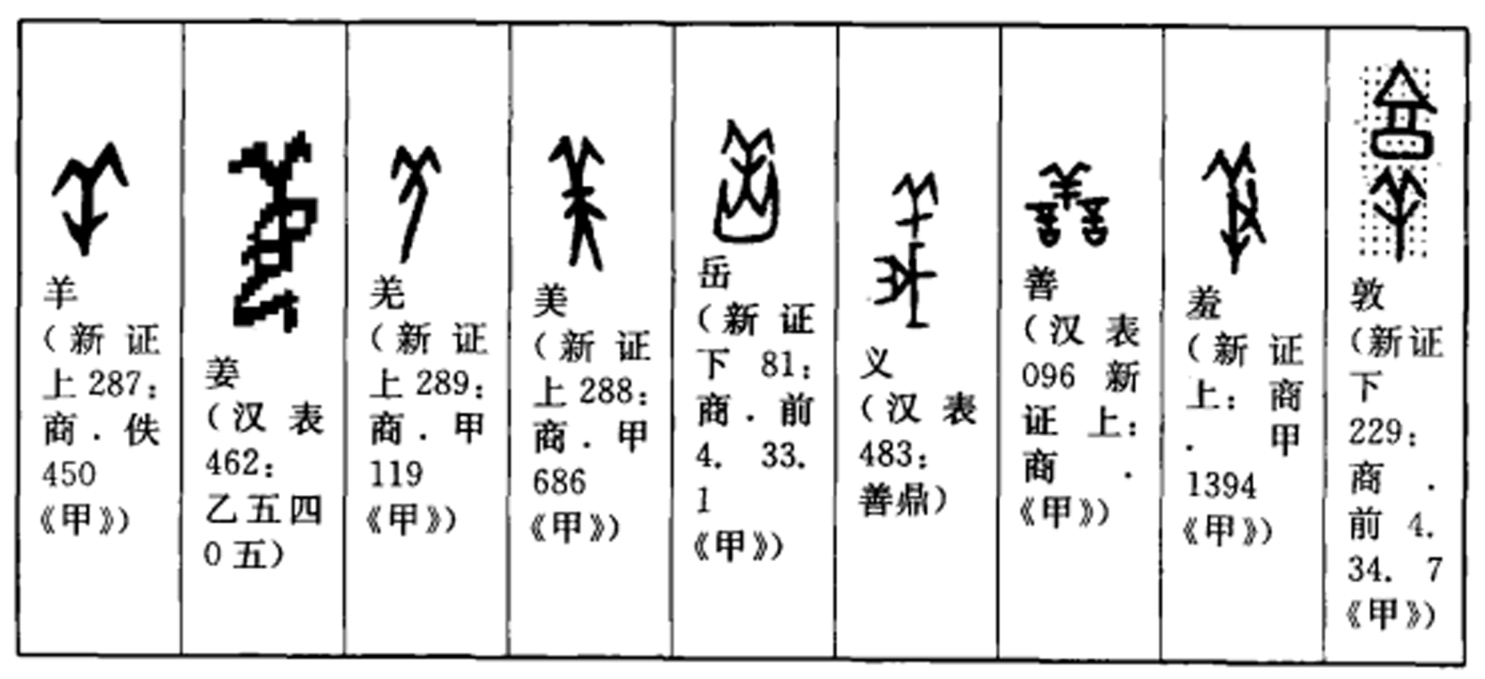

实体概念乃是透过心中具体而实际之存在形式形成。人们在生活中以感官体验实存的情境,然后在具体情境之中形成一个浑然一体的知觉,如上举“月”、“帚”、“示”等即属此类。很明显,这类意义建立了我们与实存环境的具体关系。但值得特别强调的是,在符号的领域,以这种具体形式展现之物只是一种符号表现,未必真实存在于外在世界。如甲骨文有“鬼”字与“龙”字,这只表示当时的人相信世界上有鬼与龙的实体存在,而不表示世上真有鬼与龙的存在。这是索绪尔、皮尔斯与卡西勒一致同意的,符号的所指只是一种心理概念,或者,心灵的器官,不必一定于外界真实存在,即使所绘图像为外界实存之物,此一图像亦可透过此实体图像表达其他实体概念,如人即是“仁”、“凤”即是“风”、“熊”即是“能”、“蛇”即是“它”、“桑”即是“丧”、“羊”即是“祥”等等。同时,此类符号在其形成之初会受当时历史时空的影响。在此,笔者用以“羊”为核心的一组字详细说明与“羊”相关的实体概念。

羊、姜、羌、美、岳、义(義)、祥、详、善、膳、恙、羞、馐是一组以“羊”为核心的文字。“羊”字很明显是动物羊的羊头图像,以羊头示羊,但是此一图像所表之实体概念还受到中国古代羌族羊神崇拜的影响,从而以羊为中心形成一系列字。

姜、羌、美、岳、义、善、羞、敦等字为何与“羊”有关?在传统说法之外,弗洛伊德将人类学图腾观点转入心理学认知领域的论述,可作为解释该问题的参考:

澳洲土著人没有宗教的和社会的机构体系,凡此种种均由“图腾崇拜”体系所取代。澳洲的部落又划分为更小的分支或氏族,每个都以其图腾(totem)命名。什么是图腾?图腾通常是一种动物(或是可食无害的,或是危险可怕的)。偶尔也会是一种植物或一种自然现象(如雨或水),它与整个氏族有着某种奇特的关系。图腾首先是氏族的共同祖先,同时也是向他们发布神谕并提供帮助的监护神。虽说对外族而言图腾很危险,但是它能识别并宽容自己的子民。从另一个方面来说,族人都有一项神圣的义务:不宰杀不损毁图腾,不吃图腾的肉,也不用其它方式以此谋利。……在时常举行的喜庆活动上,族人在礼仪舞蹈中表现或模仿着图腾的动作和特性。

在某些特别重要的情况下,族民会身着兽皮,或在自己身体上纹上图腾图案,或以其它什么方式使自己在外表上相似于图腾,以此强调自己与图腾间的亲属关系。……最后要说的是,确实有隆重宰杀图腾的仪式。[28]

羊是古代羌族所崇拜的图腾,被视为氏族的祖先,故羌人以“羌”命名,并以“姜”为姓。羊既为羌族之图腾,便能发布神谕,辨别是非,即为“义”(義),此后另分化出“议”字;图腾提供帮助,即为“善”。而羊善登山,登于山巅最高者是为羊神,即为“岳”。羊既能识别并帮助、宽容自己的子民,且构成外族的危险,故为“祥”,既表吉祥亦表灾祥;又为“详”,可详细识别子民,辨别是非。羌人因此也会在外表上模仿羊的样子,“羌”字字形或即由羌人戴着羊头披着羊皮的形象而来;在礼仪舞蹈中表现或模仿羊,即为“美”。而羌人平时也不可吃羊,犯了禁忌而吃羊即为“羞”,是耻辱;但在隆重祭典中可宰杀羊只以祭羊神,此为“敦”字扑杀义与“炖”(燉)字烹煮义的由来。祭虫中宰杀的羊献祭后与族人分享而被珍视为“羞”,“羞”后分化为“馐”字;而食“馐”者则得羊神祝福之“善”,是为用“膳”,辅佐完成此一祭仪而分肉者则为膳夫;吃不到的人则“羡”,进而可能有“恙”。[29]于是以“羊”之实体为中心,在古代图腾崇拜下由一个一个可经验之独立而特殊的情境构成了这批文字的实体概念。

抽象概念则可用以掌握非实体存在的意义,如性、情、悟等等。在中国文字中,这些概念以图像法所成之字符为基础,再透过字音或字义的联想而完成。联想在一定使得字义得以有程度上脱离具象的实体概念,而以使用者的生活经验为桥梁,通向抽象的“类”的范畴。莱科夫(George Lakoff)在《女人、火与危险事物》一书中借着原型效应(prototype)所显示的“理想化的认知模式”(idealized cognitive models)描述了此类概念具有核心表现与模糊边界的范畴作用。而《说文解字》部首与其从属字之关联亦大体反映了抽象概念的意义型态,如卷十心部,“心”虽为心脏之象形,但心作为一抽象概念绝不止是指向具体器官,而是具有生息的、有善恶气质的、可察知的、拥有主观态度的、反应外物的、拥有种种变化状况的概念,故部中字于心后有息、情、性、志、意、恉、惪、应、慎、忠、悫等,由此在心部的字很自然地显示出以心为核心的与心相关的意义范畴。又由于意念群集的特质,在文字操作中不同抽象概念可有代换的作用,如“言”与“心”、“彳”与“辵”等。不过,同一文字中不同字符乃以并联的方式共同完成作用。著名的训诂学者沈兼士则于《右文说在训诂学上之沿革及其推阐》一文实际阐发并拓展了此种概念的实际应用,引张世南《游宦纪闻》曰:

自《说文》以字画左旁为类,而《玉篇》从之。不知右旁亦多以类相从。如戋为浅小之义,故水之可涉者为浅,疾而有所不足者为残,货而不足贵者为贱,木而轻薄者为栈。青字有精明之义,故日之无障蔽者为晴,水之无溷浊者为清,目之能明见者为睛,米之去粗皮者为精。凡此皆可类求,聊述两端,以见其凡。[30]

在此,意义的理解乃“以类相求”,文字因而可以表达纯粹抽象的概念,即使所表为具体之物,如“浅”水,亦是以一种抽象的分类概念去表述的。于是中国文化中极为抽象的“情”便可如此表达,一方面以“心”为义旁,另一方面以“青”为义旁,二者共同完成联想。盖“青”指青色,乃去除蓝草之纤维渣滓萃取而成,以其染色更纯、更美、更好,故《荀子·劝学》谓“青,取之于蓝而青于蓝”,其字形则上为“草”,下为“丹”,以示蓝草为染色所生之“青”。然而“青”因是涵藏于蓝草中最有价值、最纯粹、最精凝之真实存在,故可指向抽象的“真实”意,是以“情”字最初乃指人心内在之真实,而“请”则为言之真实,张世南所谓“精明”、“无障蔽”即此意。由蓝草之“青”而联想“情”字之义则是义符作用。另一种为声符作用,如“吾”作为声符,分别可以透过语言而联想到“明”与“逆”二义,联想到“明”义者有“悟”、“寤”、“唔”等;联想到“逆”义者有“啎”、“圄”、“敔”、“语”、“龉”等。[31]沈兼士编《广韵声系》一书,系统地整理文字字义。由于联想拉大了字符能指特质与其意义的距离,而可以不同的联想形成意义的空间,于是同样的字形可以得出不同的联想结果,生成如红色之“红”、女工之“红”与服丧大工小工之“红”这种同形异字的现象。

“文化概念”则在抽象概念间增加了模式关系,以当时文化认可之模式去串联对不同字符的联想。显然,模式在不同联想概念间所决定的串联关系具有强烈的文化特性,如数学符号Σ、log的程序作用,进而使字义在同一系统中生成,加强了系统性的价值论述(argument)。如前举中古为翻译佛教经所制由“名夜”、“亭夜”、“卑也”、“宁也”等两两组合所成之字,其实即是基于中古时代佛教咒语不翻译的文化观点,以反切模式所成的标音之字,而此声音或可具种字、真言的意义。另如东汉《太平经》中之复文,则可视为道教文化下,以复合文字之字面模式所建立的系统。[32]

虽然复文表达的详细意义难以理解,但后世道教符箓系统则由而此出。当然,最为普遍的串联模式即是语言模式,在语词的理解模式下,重新组合或略加修改或重新诠释已成相关文字,由此成字。在魏晋南北朝自然主义的文化风潮下此法大盛,北齐颜之推《颜氏家训·杂艺》谓:

北朝丧乱之余,书迹鄙陋,加以专辄造字,猥拙甚于江南。乃以百念为忧,言反为变,不用为罢,追来为归,更生为苏,先人为老,如此非一,遍满经传。唯有姚元标工于楷隶,留心小学,后生师之者众。洎于齐末,秘书缮写,贤于往日多矣。

颜氏站在《说文》正字的立场而对“专辄造字”严加批评,然从文化表现的角度来看,则“百念为忧”、“言反为变”、“更生为苏”等实为汇编语言词汇模式下所成之字,以特别表现当时之文化观点。如“百念为忧”略改“忧”字字形而似“百”、“念”二字字形之组合,以表达佛家念头过多则生忧虑的思想;“言反为变”略改“变”字字形,似“言”、“反”二字字形组合,表达名士清谈论辩正反为言的情状。这类字直延用至今,如“人本为体”等。而在今日强调个性的台湾,数年前又以“不一样”一语结成新的流行字,其形如“”,亦为同类表现。

总的来说,中国文字的字义具有多种型态。第一种基本的意义型态乃是“容器式”的型态,好似盛装液体的容器,具有明确的边界,以及不受容器形状限制的内容,因此提供开阔的空间,倾向自由、开放且抽象的表达,容易应付世界的新变。第二种基本的意义型态乃是“典型式”的型态,从世界具体的事物出发,具有稳定的核心意念与模糊而富弹性的边缘,因此给出了人在世间稳定的存有,难以异化,但不易变化。后者可再细分为实体概念、联想概念与文化概念三种,且后者是在前者的基础上增加一层认知作用而完成的。如联想概念是在实体概念上增加了联想作用而成,文化概念则是在抽象概念上增加了文化法则的作用而成,符合皮尔斯所论述的一度性、二度性、三度性。简言之,是前者解放了符号的意义,后者稳定了符号的意义,二者相辅相成,共同完成了字义的发展与变化,满足了中国文化书写的需求。

六、共时系统的整体运作

前面分述了共时系统的要项,然共时系统最重要的表现乃在其整体的运作。其中包含了系统的结构、要项的互动、操作的态度、文化的作用与对外的转移。

字形、字义与字法以三足鼎立的方式建立起中国文字的符号结构。每项项下都可再分岀两类作用因素,字形项下的是辨义与美观;字法项下的是无理法与有理法;字义项下则是容器式概念与典型概念。这是我们将中国文字置于符号的论述平台后,以索绪尔的符号理论为讨论起点得出的成果。若强调三项要素的独立性,则可将中国文字的符号结构表示如图五所示。

图五 中国文字的符号结构(二)

结构内的各个要项具有紧密的互动关系,因为符号的存在是共时而不可分离的存在,任一部分的变动,就会形成整体的变动。如某字字形变动时,便会改变其与字义的原有关系,字法于是改变,而字法一变,又可形成新的诠释,而导生出新的字义。因此,必须进入其结构系统来看文字单元中的字形、字法、字义,不能将其视为孤立的现象。如前举“凤”(鳳)字例,“凤”字本像长翎珠羽有冠之凤鸟,而在原始之神话时代,如“熊”可表“能”、“羊”可表“祥”、“蛇”可表“它”,“凤”亦表“风”。然当远古人们的认知从具体的图像渐变为抽象的指示时,“凤”字便增了“凡”声或“兄”声,后定从“凡”声。当“凤”字字形中增加了“凡”声的抽象指示时,凤鸟图像的具体认知便逐渐减弱,其鸟形之特征便逐渐模糊或简略,此时,原本字形与其所表字义间的紧密关联便逐渐松散,字形的辨义作用降低,美观作用得到显现的机会,而使凤鸟之珠羽与其身断裂,在同化作用下纯化为符合完形心理的独立形符。最后,在思维不断向抽象进展的过程中,失去特征的凤鸟身体也与“鸟”字同化,而使其字成为“从鸟凡声”的“凤”字。“凤”,在人们心中不再是冠羽鲜明独一无二的神物,而变成了一般鸟类中的一员,并且,以一种抽象的方式为人们所认知。到了魏晋,《世说新语·简傲》更载吕安在嵇康家门上题“凤”字而去,以凤为“凡鸟”戏弄嵇喜一事,则“凤”字又在此因其“从鸟凡声”的新字形而在象征的新字法下产生了新字义。至于作为风的“凤”字则在当凤鸟成为抽象概念并失去其风的神话色彩后,去除鸟形,留下凡声及珠羽形,以无理法的约定方式形成《说文》古文所示之独立新字。“风”与“凤”于是分家,成为两个不相关的概念。“风”(風)字凡声中之字形又在战国“风动虫生”的传说下与“虫”同化,[33]而小篆亦承楚帛书中之“风”字字形。“凤”字由早期凤鸟形到增凡声声符,再到与鸟类化的过程,在许多古文字中都有,如“鸡”字、“盉”字等。而“于”字则展现了字形、字法、字义的另一类互动。“于”为语词,其字本借乌鸦的“乌”字,乌鸦的“乌”字本象乌形,如沈子也簋中的“乌”。然“乌”字字形因受美观因素中同化作用影响而变生出它种字形,乌鸦一体有机之形解析为两个单纯构形部件,如余义钟之乌。而“乌”在借为“于”字之后,字义丕变,“乌”形便只有声音上的指示作用,是以字法亦变为指示。而在以乌为于的使用通行之后,字形与字义间的关联便从有理法中的指示转为无理法中的约定,“于”字不再需要与“乌”相似之字形,而取“于”形为字。至于乌鸦的“乌”字,则仍取象乌之字形。

在形、法、义的紧密互动关系中,又呈现出“正名”与“无名”两种操作系统。若以“有理法”的存在为基础,讲求字形与字义的合理解释,那么,二者的变化就会受到彼此的影响,字形着重其“辨义”作用,字义着重其“典型式”的意义。传至后世,就以孔子的“必也正名乎”为主,形成了儒家所主张的“正名”态度。[34]《荀子·正名》进一步谓“名无固宜,名有固善”,董仲舒《春秋繁露·深察名号》更谓“名则圣人所发天意,不可不深观也”,而在书中对文字之字形字音均求之以理。所谓“政者,正也”,“乐者,乐也”,“觚者觚也”,“觚不觚”,则叹“觚哉!觚哉!”在这种态度下,“生”本有“性”义,但“生谓之性”的“生”与生物之“生”毕竟不同,于是表性之“生”要增心旁而成“性”;嫁取之“取”本即“取”字,但为表嫁取之取与一般取物之取有别,则于后另增女旁而成“娶”。依此,《诗经》有“北风其凉”句,故《说文》有左京右风之“”字,而《春秋》则要在杀字之外另为“弒”字,以在字形与字义间建立紧密的有理关联。[35]这种态度令人们得以依生活中稳定的经验讲道理,建立众人具体的共识,维持社会原有和谐稳定的秩序。与此相对的则是以“无理法”的存在为基础,字形与字义只是约定俗成的关系,二者变化非常自由,不会受到彼此的牵制,字义因此成为“容器式”的型态,可依需要随机注入,字形亦可依时代的美观作用而大幅改变。传至后世,就以老子的“道常无名”为主,形成了道家所主张的“无名”态度,《庄子·齐物论》所谓“道行之而成,物谓之而然”,“言者有言,其所言者特未定也”,王弼《周易略例·明象》更融合老庄之说而主张“得意在忘象,得象在忘言”。故《老子》主张“道可道,非常道”,“道”不必为“道”,而可为大、逝、远、反,“道”只是强为之名,则道字以一人走在大道之上的“ ”字形实无必要。《庄子·知北游》亦谓“周遍咸三者,异名同实,其指一也”,则能指与所指间实无必然要求,五之所以为五与六之所以为六,只是约定,而熊形为“

”字形实无必要。《庄子·知北游》亦谓“周遍咸三者,异名同实,其指一也”,则能指与所指间实无必然要求,五之所以为五与六之所以为六,只是约定,而熊形为“ ”,因美观之群化、纯化变为“熊”后,亦不造成任何问题。这样的态度,解放了人们的思维,使得人们不受身体经验的约束,而拥有应对时代新变与混乱的弹性。这两种操作态度实即心理学上所谓之认知图式,在“正名”与“无名”两种操作态度下,中国文字的符号结构也确保了中国文化两种相辅相成的生存态度。中国文字不只是一种书写工具,更直接确保了文化生存的精神,使中国文化不断地继承与新变。

”,因美观之群化、纯化变为“熊”后,亦不造成任何问题。这样的态度,解放了人们的思维,使得人们不受身体经验的约束,而拥有应对时代新变与混乱的弹性。这两种操作态度实即心理学上所谓之认知图式,在“正名”与“无名”两种操作态度下,中国文字的符号结构也确保了中国文化两种相辅相成的生存态度。中国文字不只是一种书写工具,更直接确保了文化生存的精神,使中国文化不断地继承与新变。

于是,在此符号结构下,中国文字在文化上形成了一种跨越时空的融合特性。著名的西方汉学家高本汉站在外在于中国文化的立场看到了这个事实,并在一段简短文字中予以说明:

因为中国文字是表意的,不是表音的,单纯语词,无论在音读上怎样变迁,在口语上怎样含混,而在书写上总是分辨得很明晰的。……又中国人喜欢模仿古代的文体,因此中国文字的特性,使中国地方产生了一种文雅简洁的文言。……因此就演成“文言”和“白话”的区别。……中国一经学会了文言,在纵的方面,可以不管古今音读的变迁,而能了解数千百年前的文书……在横的方面,各人可以依照各自的方言去阅读书信,而仍能了解意义;所以文言在口语上失其效用,而在视官方面却成为一种书写的世界语。……中国全部文化的基础,都建筑在这种文字之上,而各处散漫的人民,彼此能互相维系,以形成这样一个大国家,也未始不是这种文字的功用哩![36]

高本汉看到中国文字对中国文化的融合之功,并在符号结构的操作态度外,将其与拼音文字比较,说明中国文字因其系统与记录语言的拼音文字不同,故可与口语分离,在视觉上建立“一种书写的世界语”,形成跨越时空的文言文书写。高本汉以欧洲的分裂为对比,认为文字正是中国文化历久不衰,始终一体的重要原因。的确,中国文字不受语言之束缚,而足以在语言之外为全世界的人类建立一种合宜的符号系统,或者,未来在跨国的因特网上能为各国人士所运用,而成为一种世界文字。事实上,这个符号系统已经自然地在各文化领域之中产生影响。

中国文字共时系统丰富多样的内涵,使其能灵活转移,形成或影响其他文化领域的符号系统。转移大致可分为形义、形音与纯形三类:其一是字形配字义的转移。好似有理法中义符的指示作用,如东亚文化圈中各国汉字的使用,其中日本汉字尚可配以当地发音,纯粹移用、字形字义,形成一形多音的状况,正是中国文字不受语言束缚的明证。其二是字形配字音的转移。中国文字中本有声符的指示作用,故亦可移用字形、字音,转为拼音文字无理法所成的音标系统,如日本的平假名与片假名即是向中国文字所借的标音文字,其性质如章太炎所制由小篆转移而成之国语注音符号第一式。其三是纯粹借用中国文字字形特征而成的符号系统。如中国古琴的减字谱即是运用方块字的特色所成,近来中国大陆艺术家徐冰所倡“新英文书法”亦是将英文转换成方块文字,以供毛笔书法创意。而傈僳族王忍波所造之文字与韩国谚文虽同为拼音系统,但皆书写为方块字形,其中仍有汉字的影响。至于契丹大字和小字以及湖南江永县的女书,则兼受汉字形、音、义的影响,是一种综合的转移。其实,如果纯粹从符号系统的转移来看,则中国文字篆、隶、楷、行、草各书体的变化亦未必不可视为一种时代的转移,至若刻符、摹印、殳书、虫书、符箓、天书,甚至今日繁体字、简体字等等,亦可视为一种应用的转移。

在此共时系统的整体运作上,我们看到了中国文字既可分又可合,既稳定又灵活的特性,唯此中国文字方可流传数千年,书写无数文献,发展为人类世界文明中至为博大的符号系统。

七、结 论

以上,笔者借助西方符号学理论解析了中国文字符号的共时系统。在索绪尔符号学理论提供的能指与所指的坚实基础上,增加联系二者的指法要项,并以之融合皮尔斯的符号学理论,于无理法外加入图像、指示、象征的分类。同时,以符号为解析中国文字的基础,吸收当代其他学科的研究成果,结合文字学领域原有成果,特别是龙宇纯先生的研究,在字形要项下,据艺术史学家沃尔夫林《艺术史的原则》中的模仿与装饰而将字形进一步分为美观与辨义两种作用。其中美观作用又引用了阿恩海姆完形心理学的同化观点。辨义作用下则呼应字法有理法下图像、指示与象征,而分为有机性、人文性与再制性;在字义要项下据阿恩海姆《视觉思维》中提出的两种意义型态,结合梅洛庞蒂依索绪索理论所发展出的意义理论,而分为容器式与典型式两种意义型态。如此,我们就建立了中国文字符号的共时系统,如图六所示。

图六 中国文字的共时系统

凭借内部各个独立存在且紧密互动的要项,此系统充分掌握了历代文字丰富繁杂的变化现象。透过系统的操作,本文又以认知心理学认知图式的观点,引入儒道两家“正名”与“无名”的主张,以二者之相生相克来深入说明该系统以一种在世存有的方式维持社会稳定及应付时代新变,从而建立起博大深远的文化特质。在系统不受语言束缚以及可分可合的整体运作中,中国文字拥有成为世界文字的潜力。

另外,透过此共时系统中各要项紧密的互动,中国文字也展现了融合索绪尔二元论(Semiology)与皮尔斯三元论(Semiotics)两种符号理论的可能。在西方语言中“日”的声音和艺术中“日”的形象无论如何都无法联系在一起,在能指与所指所呈现的符号法则上也毫不相关,但在中国文字中,二者紧紧联结。中国文字由图形出发,既保留了图形的艺术特质,也记录了语言抽象的概念,这是非常值得探索的领域。在文学与书法之间,究竟有没有另一个统合二者的机制,让我们诠释这些符号?虽然,在今日我们倾向于分别理解文学与书法,然而中国文化中不是同时具有“文如其人”与“字如其人”的传统吗?观王羲之《兰亭序》,欣赏墨迹难道与阅读印刷文字一样吗?而将《兰亭序》墨迹切割成单字个别赏析,难道又与一气呵成的浏览无异吗?若从中国个别文字的发展来看,也确实有许多文字是不断在有理法与无理法中自由转移,虽然索绪尔与皮尔斯的符号学说一时难以在理论层面融合无间,但我们不能让此二者始终分别存在,使语言对心灵的探索与科学对世界的探索永无交集。本文虽无能解决此问题,但以共时系统的建立彰显了此问题,并且展现了中国文字在解决此问题上的潜能。

当然,现今中国文字尚有许多需要解决的重大议题,如计算机中文输入,如华语教学,如繁体、简体,期望本文对于这些问题的解决也能有些微的帮助。

【注释】

[1][瑞士]索绪尔:《索绪尔第三次普通语言学教程》,屠友祥译,上海人民出版社,2007年,第135页。

[2]龙宇纯著:《中国文字学》(定本),台北学生书局,1994年,第212页。

[3]以下字形皆转引自徐中舒:《汉语古文字字形表》,台北文史哲出版社,1982年。

[4]龙宇纯:《中国文字学》(定本),台北学生书局,201~202年。

[5]以下字形皆转引自季旭升:《说文新证》,台北学生书局,2002年。

[6]裘锡圭:《文字学概要》,台北万卷楼,1993年,第17页。

[7]裘锡圭:《文字学概要》,台北万卷楼,1993年,第18页。

[8]详细论述请参丁亮《论汉儒六书说之性质》,《第十三届全国暨海峡两岸中国文字学学术研讨会论文集》,台北万卷楼,2002年,第348~352页。

[9]Philosophical Writings of Peirce,第101页。又“Logic as Logic as Semiotic:The Theheory of Sigms”一文中译为《作为指号学的逻辑:指号论》,见涂纪亮编,《皮尔斯文选》,涂纪亮、周兆平译,社会科学文献出版社,2006年。读者可参。

[10]有关美国哲学家皮尔斯的“图像”、“指示”、“象征”的概念在高辛勇《形名学与叙事理论》第239页亦有简明的介绍,读者可参。

[11]J.Buchles,ed.,Philosophical Writings of Peirce,New York:Dover Press,1956.P.102.

[12]学者对“转注”之解释极多,分歧亦报多,在此以利用具体情境表达抽象概念为转注,近乎清儒以义之引申为转注者。

[13]此处仅就《说文》之解释立论,至于“武”、“信”二字原本意义可有他说。如某些学者以为武字实为人拿着戈向前冲锋;笔者则以为“信”字本或画一人吐舌言语之状,后世人身方与吐舌之首因字形之纯化作用而分离,最后成为今日所见之字形。

[14]此等字本见《龙龛手鉴》,龙宇纯先生已指出虽为表音,但与传统假借全然不同,又与西方人拼音有异,是别为一法。读者可参龙宇纯先生的《中国文字学》第150页。笔者则因其遵从反切法则而将此等文字归入象征。

[15]王士元:《王士元语言学论文集》,商务印书馆,2002年,第232~236页。

[16]靳洪刚:《语言发展心理学》,台北五南图书,1994年,第66页。

[17]中国文字和语言的关系显然是一个重要而复杂的议题,在学术上虽应讨论,但却无法在此进行,只能留待以后论述。

[18][瑞士]索绪尔:《索绪尔第三次普通语言学教程》,屠友祥译,上海人民出版社,2007年,第113页。

[19]龙宇纯:《中国文字学》(定本),台北学生书局,1994年,第213页。

[20]龙宇纯先生称字形变化相近为“化同”,“化同”之下又分为“类化”与“同化”两种现象,表中所示例乃为其书所称之“类化”现象。参《中国文字学》第290页。

[21]Rudolf Arnheim,Art and Visual Perception.California:University of California,1974.P.13.本书有中译本《艺术与视觉心理学》,李长俊译,台北雄狮图书,1985年。但该中译本所据英文版本似为1954年版,而上列英文版则为1974年扩充修订的再版本。

[22]Rudolf Arnheim,Artand Visual Perception.California:Universtity of Califorlia,1974.P.64-65.

[23][瑞士]海因里希·沃尔夫林:《艺术史的原则》,曾雅云译,台北雄狮图书,1987年,第40~41页。

[24][德]恩斯特·卡西勒:《语言与神话》,于晓等译,台北桂冠出版社,1990年,第9~10页。

[25][德]鲁道夫·阿恩海姆:《视觉思维》,滕守尧译,光明日报出版社,1987年,第267页。

[26][德]莫里斯·梅洛-庞蒂:《符号》,姜志辉译,商务印书馆,2005年,第108页。

[27][德]鲁道夫·阿恩海姆:《视觉思维》,滕守尧译,光明日报出版社,1987年,第267页。

[28][奥]弗洛伊德:《图腾与禁忌》,台北胡桃木文化出版社,2006年,第38、157页。

[29]本文为简短故,无法在此详细说明此组文字之关联,将于未来为文发表。另有关“岳”字与羊神传说的论述,可参黄人二:《再论岳义》,《中国文学研究》,1955年第6期。

[30]沈兼士:《右文说在训诂学上之沿革及其推阐》,中研院史语所,《国立中央研究院庆祝蔡元培先生六十五岁论文集》(下册),北平国立中央研究院,1935年,第785页。

[31]沈兼士:《右文说在训诂学上之沿革及其推阐》,中研院史语所,《国立中央研究院庆祝蔡元培先生六十五岁论文集》(下册),北平国立中央研究院,1935年,第817页。

[32]摘自王明:《太平经合校》卷一〇《令尊者无忧复文》,中华书局,1960年。

[33]《说文》风字下以“风动虫生,故虫八日而化”为风字从虫之说,此说当出自《淮南子·地形》“二九十八,八主风,风主虫,故虫八日而化”,而《淮南子·地形》之说则当源自战国。再配合字形之同化作用而使风字变为从虫。详参魏慈德:《中国古代风神崇拜》,台湾古籍出版社,2002年,第31~34页。

[34]古书之中名即可表字也,“正名”即“正字”。《论语·子路》:“必也正名乎!”郑注谓:“正名,谓正书字也。古者曰名,今世曰字。”《仪礼注疏·聘礼》:“百名以上书于策。”郑注谓:“名,书文也,今谓之字。”《周礼注疏·外史》:“掌达书名于四方。”注谓:“古曰名,今曰字。”《周礼注疏·大行人》:“九岁属瞽史谕书名。”注曰:“书名,书文字也,古曰名。”《隋书·经籍志》小学类序亦谓:“名谓书字。”

[35]以上诸例及说详参龙宇纯:《正名主义之语言与训诂》,《史语所集刊》第四十一本,1974年。

[36][瑞典]高本汉:《中国语与中国文》,张世禄译,台北文史哲出版社,1985年,第14、15页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。