第二节 多元文化符号域复杂投影下的《天赋》

一、多元化的主题

《天赋》的主题,研究者有多种阐释,如说小说要表现的是创作的本质和创作个性、俄罗斯的历史命运、对19世纪俄罗斯文学的意蕴、永远丧失的家园、中断的幸福童年、爱和痛苦、命运的馈赠等等主题。这些主题的确都是纳博科夫所倾心、所钟爱的,在他的小说中时时可感受到作者和俄罗斯文学的血肉联系,并且透过文学同整个俄罗斯文化的亲缘关系。小说的许多诗学特征也证实了这一点。

创作的本质和创作个性的主题:《天赋》描写了一位真正具有天赋的诗人的诞生过程,展示出他创作构思、创作意识的形成和发展。这一部讲述创作演化的小说因此带有元小说的性质。纳氏在采访中曾说,一流的小说中,真正的冲突不是小说人物之间的冲突,而是作家和读者之间的冲突,因为富有创造力的艺术家创造的是他自己独有的世界。(参见纳博科夫,1998:176~177)他把横隔在作家和读者之间的幕布揭开,小说整个的虚构过程展现在人前。

在《微暗的火》中,纳博科夫曾借人物之口说现实既不是真正艺术的主体,也不是真正艺术的客体,真正艺术创造着自身的现实。在纳氏看来,现实是非常主观的东西。(参见纳博科夫,1998:12)这一观点在纳氏的创作中是一以贯之的。究其深层缘由,是受到俄国象征主义整体美学诗学观的影响。每个伟大的艺术家都是从自身视阈去观察世界,他所发现的是他眼中的世界,因此,真正的艺术作品总是独特观察和个人创造的结果。

文学文本描绘的虚构世界不能等同于客观真实世界,否则文学便降格为对事件的报道。费奥多尔说:“Всесамоеочаровательноевприродеиискусствеоснованонаобмане.”(Набоков,2002:539)[译文:大自然和艺术中所有最迷人的事物,都是建立在欺骗的基础上的。]因此,虚构成为纳氏眼中的创作本质。“文学是创造。小说是虚构。说某一篇小说是真人真事,这简直侮辱了艺术,也侮辱了真实。其实,大作家无不具有高超的骗术,不过骗术最高的应首推大自然。大自然总是蒙骗人们。从简单的因物借力进行撒种繁殖的伎俩,到蝴蝶、鸟儿的各种巧妙复杂的保护色,都可以窥见大自然无穷的神机妙算。小说家只是效法大自然罢了。”(纳博科夫,2005:4~5)在《天赋》中,充满各种让读者迷惑的细节,重读之后,才发现作者的苦心孤诣;他在情节安排上设下种种伏笔,来诱惑读者自己去解开谜底,在这种欺骗和揭密中获得愉悦。在创作个性上,费奥多尔坚持自我和自由,不参加任何文学团体,但他又不可能不受到当时各种文学思潮的影响,如俄国象征主义(7)。

俄罗斯历史命运的主题:《天赋》充满对俄罗斯历史命运的沉重思索,这体现在对俄罗斯文化人命运的描绘上。费奥多尔作为作家,与他命运相连的是整个俄罗斯侨民的命运,在更深层面上,是整个俄罗斯人民的命运。这和他着手研究的尼古拉·车尔尼雪夫斯基的创作和生活密不可分。

小说中出现了不同类型的知识分子代表,彼此形成对照关系:如尼古拉·车尔尼雪夫斯基、费奥多尔的父亲、普希金。费奥多尔的父亲和车尔尼雪夫斯基在思想上处于对立面。在车氏传记中,费奥多尔屡次提到车尔尼雪夫斯基的眼镜:他最早在20岁时就戴上了铜眼镜,后来戴上了6卢布的银框眼镜,在换过金边眼镜之后,又回到了铜框眼镜。戴眼镜是因为近视,眼镜伴随了车氏一世,近视也与他终身相伴。这眼镜在小说中成为车氏目光狭隘的文学观之象征。

费奥多尔的父亲和尼·车尔尼雪夫斯基都很勇敢、都具有坚强的意志,两者都被一种热望所控制,这种热望压倒了生活中的所有兴趣。在他们身上有着不同涵义的浪漫主义:诗人的父亲是与旅游、征服自然相关的自然浪漫主义;车氏则是空想的浪漫主义,和秘密集会、恐怖、非法政治活动有关。小说第二章是描写诗人的父亲,第四章则是描写车尔尼雪夫斯基,表明19世纪下半叶俄罗斯知识分子分化成了两个截然对立的部分。费奥多尔的父亲体现出一个自然、欢乐、和谐的世界。而尼·车尔尼雪夫斯基则与生活现实脱离得很远,纳氏认为,他体现的是人为制造的、虚伪的世界。直到车尔尼雪夫斯基处于流放中,有病而且孤独,沿着沼泽赤足漫步,采集稀有植物,此时他才终于融入大自然的天成世界,作者在叙述中也透露出赞许的笔调。

在对车氏冷峻的嘲讽背后,隐约透出作家对俄罗斯历史的激情,对引起民族精神扭曲原因的探寻。作者在关于车尔尼雪夫斯基一章中,对车氏功利主义美学观进行了抨击,捍卫了自己的艺术观,同时希望找出民族精神衰退的原因。透过对俄罗斯知识界命运的描绘,作家反映出俄罗斯的历史命运和文学的命运。这证明了在俄罗斯文化符号域内,文学和政治思想、社会运动紧密相连。即使如闲云野鹤般的自由主义者纳博科夫,自认不属于任何一个流派或者团体,只为自娱写作的人,也同样摆脱不开政治的影响。

永远丧失的家园主题:《天赋》描绘了主人公对天堂失落的真实感受。费奥多尔透过对父亲的漫长回忆,展现出一个热爱自然、反对沙皇专制的正直科学家的形象,他在革命中却下落不明。家人被迫客居他乡,栖身异域,故国成为心底永远的伤痛。

中断的幸福童年主题:费奥多尔对幸福童年的回忆,是同对俄罗斯的怀念紧紧联系在一起的。童年象征着纯洁与美好,通过几首诗歌,主人公回忆了自己无忧的童年。流亡使童年与现实中的漂泊生活形成鲜明的对照。

爱和痛苦的主题:《天赋》描写了主人公对亲人、对祖国、对恋人的爱,而这种爱是和现实中的痛苦交织在一起的。

命运的馈赠主题:主人公在遭受大大小小损失的同时,又接受了命运给予的补偿性礼物,他带着一颗感恩的心,接受生活和自己个人命运所赋予的馈赠,在其中窥见对永恒未来的承诺,所谓“永恒未来”,可以解释为纳氏小说中的彼岸性。这种彼岸性,成为纳氏和俄国象征主义之间的联系纽带。

дар的俄文解释有二:天赋和礼物。多利宁(А.Долинин)对命运的馈赠主题有独到的分析。(参见Набоков,2002:34~35)他认为,命运以意想不到的礼物对费奥多尔进行补偿。《天赋》写的基本事件,始于主人公连续遭遇的几个不快,其中每一个不快都给他的创作思维带来了意外的礼物。他在烟店里没有找到需要的俄式烟卷,但发现店主身着镶着珍珠母纽扣的斑点背心,他头上是南瓜色的秃顶,这丰富了费奥多尔的想像力;愚人节时,亚·雅·车尔尼雪夫斯基对费奥多尔开了个玩笑,说有人给他的诗集写了赞扬性评论文章,这却促使主人公在记忆中复现了自己的诗作,并且认识到某些不足之处;这不幸的一天以费奥多尔忘记新居的钥匙结束,他回不了家,但空旷街道上晃动的路灯却给了他灵感,他创作出一首新诗。在费奥多尔个人和创作的所有重要事件上,都体现出这种命运的馈赠:他失去了居住两年之久的住所,却使他结识了济娜——他的最爱和缪斯女神;他白买了一本令人扫兴的苏维埃棋类杂志,却触动了他着手写作车氏传记,小说结尾处他的衣服和钥匙被盗,预示出命运将对他做出新的补偿,《天赋》正是主人公自己想写的那本书。

对《天赋》的主题,美国学者德·巴尔通还解释说,小说中存在着“一把把钥匙”(费奥多尔说:“我带走了打开俄罗斯大门的钥匙。”):有打开艺术之门的钥匙,有开启记忆之门的钥匙。弗·亚历山德罗夫则揭示了小说中一张相互联系的“主题网”——童年、疾病、楼房、房间、门、钥匙等,正是主题网构成了这部小说的灵魂世界。(邓理明,2000:67)

所有这些不同的阐释,反映出俄罗斯文化符号域在该文本上深刻而独特的投影,同时还反映出西欧文化符号域的广泛影响,没有流亡的生活现实,就不会反衬出主人公童年在俄罗斯度过的美好时光,也就不会出现《天赋》这样的文本。这些主题如同各种颜色的丝线,被纳博科夫编织出色调神奇的地毯:“著名的侨民文学评论家萨霍夫斯卡娅就曾用‘美丽的地毯’一词来称赞他的创作。……作家设计的花纹不断变幻,它们时而闪现,时而隐没,在扑朔迷离中愉悦着读者。”(邓理明,2006:58)可以说这些主题共同建构文本的意义,使它具有了深厚的内涵。

在对《天赋》主题的种种阐释背后,我们看到的是主人公对俄罗斯的热爱以及和俄罗斯文学的不可分割性。究其根本的主题,还是俄罗斯文学的精神与命运。纳博科夫在英文版《天赋》的前言中说,这部小说的主人公不是济娜,而是俄罗斯文学。他以各种指涉方式,对俄罗斯文学表达了自己的看法。通过对俄罗斯文学主题的开掘,折射出作者对俄罗斯文化人命运和俄罗斯整个民族命运的思考。

我们不妨分析一下俄罗斯文化符号域在这一文本上的具体投影。

费奥多尔念念不忘文学。不管他干什么,不管他走过哪条街道,他零散的思绪、对现实的暗示,都直接或者隐含着对俄罗斯文学的指涉。

在《天赋》中,俄罗斯作家成为情节中的人物。不仅车尔尼雪夫斯基在该小说思想结构上起到重要作用,而且很多著名的俄罗斯作家——如普希金、果戈理、冈察洛夫、托尔斯泰、屠格涅夫、契诃夫、陀思妥耶夫斯基、费特、丘特切夫、巴里蒙特、别雷、勃洛克等等——如同一个古老家族分支的各个代表,之间有着复杂紧密的联系。作者自由地对之进行评判,有一些人他不大喜欢,对另一些却推崇备至。不管他们之间的关系如何,不容置疑的是,这是一个家族,有着血脉上的联系。这些描写都是承认对俄罗斯的爱,承认作者和俄罗斯文学的密不可分。

对俄罗斯文学的继承,尤其体现在对普希金的继承上。费奥多尔认为,普希金是俄罗斯文学界的黄金储备。在第二章中,普希金成为费奥多尔精神上的父亲:“Пушкинвходилвего кровь.СголосомПушкинасливалсяголосотца.”[译文:普希金进入他的血液。普希金的声音和他父亲的声音融合到一起。]这样,对父亲足迹的追寻,就有着双重的涵义。

普希金主题在《天赋》中有着多重层面的展开,包括普希金的生平和他所处的环境、普希金的小说或诗歌世界。(参见Фролова,2005:32~33)不仅有直接引用,而且还有多重指涉:“普希金话语在《天赋》中是从属于作品的整体结构的。这里可以区分出几个层次:人物的,称名的,行为反应的,历史的,文本的。”(同上:33)

弗拉洛娃(О.Е.Фролова)认为,在人物层,普希金和其他人物一样,平等地进入《天赋》的结构。不仅他的名字在该文本中被引用,他甚至如同活生生的人一样被包容进整部作品的情节中,在一个片断里,费奥多尔使普希金在肉体上复活:60岁的普希金,处于天赋成熟的金秋的普希金,眼睛依然年轻、明亮。

行为反应层是使主人公的举止指向普希金。作者把普希金的某些习惯移给了小说中的人物,如拄着沉重的铁手杖散步。

在历史层,纳氏在本作品中引入了普希金的生平事件,使人回忆起普希金呆过的地方。

在称名层,包含了普希金周围的人或作品中人物的名字,比如《天赋》中一名工程师叫凯恩。

最后,在文本层,交织了从普希金文本中引来的引文或典故,有直接引用和指涉等形式。对普希金作品的引用非常广泛:《ДомиквКоломне》(《科罗姆那的小屋》),《ЕвгенийОнегин》(《叶甫盖尼·奥涅金》,包括草稿),《Дарнапрасный》(《无谓的天赋》),《Впрохладесладостнойфонтанов》(《在喷泉的甜美清凉中》),《Мы рождены》(《我们生来》),《мойбратназваный》(《我的义兄》),《ПутешествиевАрзрум》(《去阿尔兹鲁姆的旅行》),《Барышнякрестьянка》(《村姑小姐》),《Капитанскаядочка》(《上尉的女儿》),《НахолмахГрузии》(《在格鲁吉亚的山丘上》),《Путешествиеиз МосквывПетербург》(《从莫斯科到彼得堡的旅行》),《Борис Годунов》(《鲍里斯·戈杜诺夫》),《Египетскиеночи》(《埃及之夜》)等等包括诗歌、讽刺短诗、小说、戏剧、评论多部作品。作者首选普希金后期的作品,更多选用了《ЕвгенийОнегин》(5次,包括草稿),和《Египетскиеночи》(4次)。

小说的最后几行是“奥涅金”诗节。如果剥下非韵文的伪装,给它断句之后会发现,这个结尾竟是四音步抑扬格的诗句:

Прошайже,книга!Длявидений-/отсрочки смертнойтоженет./СколенподниметсяЕвгений,/-но удаляетсяпоэт./Ивсежеслухнеможетсразу/расстаться смузыкой,рассказу/датьзамереть...судьбасама/еще звенит,-идляума/внимательногонетграницы-/там,гдепоставилточкуя:/продленныйпризракбытия/синеет зачертойстраницы,/какзавтрашниеоблака,-/ине кончаетсястрока.

二、语言多相性的体现

“在文学作品中,语言的选择、运用和创造,表明了作家的一种独特的思维模式和对事物的一种独特的评价”。(童庆炳,2001:166)文化文本至少是两种语言形成的,文化语言的多相性是符号域内在结构的特点。在《天赋》这一文本中,文学语言的多相性同样得到充分体现。首先它是建立在自然语基础之上的第二模式化系统,亦即小说的符号系统,由离散型符号和浑成型符号组成,这些符号的二元互动形成了多相的文学语言。《天赋》这一文本从大类上分,有韵文语言(诗歌)和非韵文语言(散文);非韵文细分下去,根据体裁的不同,有游记、传记等不同的语言。从这一点说,《天赋》可称俄国文化符号域的缩影,反映着当时文化的整体面貌,而同时又是独创性的符号个性。

纳博科夫曾经在采访中说过,他把自己最好的诗作给了《天赋》中的主人公费奥多尔,这就是出现在第二章中的一首诗,描绘的是费奥多尔和一位少妇的初恋:

Однаждымыподвечероба

Стоялинастароммосту.

Скажимне,-спросиля.-догроба

запомнишь!вонласточкуту?

Итыотвечала:

Ещебы!

Икакмызаплакалиоба,

каквскрикнулажизньналету...

Дозавтра,навеки,догроба,-

однажды,настароммосту...(Набоков,2002:277)

[译文:傍晚时分我们二人

流连在古老的桥上。

你可会永远记得,我问,

这只掠过的燕子?

当然!——你说,

我们两个痛哭失声,

燕子猛然哀鸣……

到明朝,到永远,永远

一次,在古老的桥上……]

这首诗体现出诗歌语言的朦胧美和整体画面感。“古老的桥”这一具体可感的物象,幻化成主人公和情人永恒的初恋的意象。在诗歌语言中,朦胧的词义在语境中得到最大限度的引申和扩大:“此外,更有一种影响,就是词义适应情境而有所补充、扩大、侧重、引申、发挥。容量拓开了,引得出多种联想;色彩丰富了,像是罩上了感情的薄纱;意味细腻了,点出事物的幽深之处。”(白春仁,1993:49)一个个或虚或实的离散性词语符号(所谓字字珠玑)串联起来,构成整体的诗世界:“这个诗世界是一个整体的画面,但不仅是辞面意义上的人、事、境,还包含了它们之间的相互关系以及通过细致敏感的语调表现出来的作者的情志。”(黄玫,2005:135)

如果说第一章中的诗歌算是费奥多尔在文学上的起步,第二章的游记则是“向普希金的跃进”(纳氏在《天赋》英文版前言中如是说),在小说的各个层面上频频引用、指涉普希金的作品。第三章又是向果戈理的靠拢。在第二章结尾处,费奥多尔搬家: “расстояниеотстарогодоновогожильябылопримернотакое,какгде-нибудьвРоссииотПушкинской!доулицыГоголя.”[译文:旧居到新家的距离,大概相当在俄罗斯某处从普希金大街到果戈理大街。]此处暗示出诗人的创作风格逐渐转向果戈理式的怪诞讽刺,预示诗人在文学语言上又将有着新的变化。在第三章中,用了果戈理的原话:“Долее,долее,какможнодолее будувчужойземле.Ихотямыслимои,моеимя,моитруды будутпринадлежатьРоссии,носамя,нобренныйсоставмой,будетудаленотнее.”[译文:我会更长久地待在一个陌生的国度。尽管我的思绪、我的名字、我的作品属于俄罗斯,但我本人,我易逝的肉身将远离它。]这既暗示了诗人对果戈理的认同,也是诗人自己境况的写真。

费奥多尔在设计车氏传记时,对济娜解释说(Набоков,2002:380):

...-яхочуэтовседержатькакбынасамомкраю пародии....Ачтобысдругогокраябылапропасть серьезного,ивотпробиратьсяпоузкомухребтумежду своейправдойикарикатуройнанее.

[译文:我想把一切掌控在讽拟的最边缘。……而为了让另一边缘是充满严肃事物的深渊,我只能沿着一条狭窄的山脊前行,山脊的一边是自己的真实,另一边是关于真实的滑稽漫画。]

这说明,费奥多尔竭力使自己平衡于讽拟和真实之间。他正是这样实践的,第四章转入车氏怪诞的传记,费奥多尔在布局组织上手法相当离奇。他的任务是把传记和创作结合起来,用车氏的话来说,即是“生活”(现实)和“艺术”的结合。对车尔尼雪夫斯基生活的描写,费奥多尔是建立在车氏本人哲学、美学理论观点和事实基础之上的,以几个一以贯之情节的发展为基础。这样,费奥多尔就把作为作家的车尔尼雪夫斯基和作为一个人的车尔尼雪夫斯基综合成了一个文学主人公,“这个人物的存在完全是以各种艺术规律为前提的。文学似乎创造了一个讽刺性的法庭,来审判那种服从生活的文学的宣扬者”。(阿格诺索夫,2004: 457)因此,这部传记看上去显得滑稽,表现了一种荒诞的生活,一个荒诞的苦修者。它反映出纳博科夫对文学功利主义的抨击,和前面第二章(对父亲的描写)形成潜在的对话,从中折射出复杂的意蕴。

三、《天赋》的空间结构——内部与外部空间组成的环形

首先,我们可以把这部小说分为作者文本和主人公文本。因为在这部小说中穿插着主人公费奥多尔的多部作品——回忆童年、对失去天堂的眷恋的《诗集》、《车尔尼雪夫斯基传》、给父亲写的未完成的传记等,这可称为主人公文本。俄裔美国学者谢尔盖·达维多夫(СергейДавыдов)认为,这就如同套娃,作者文本套在主人公文本之外,所以他把此类文本称为套娃式文本(参见Давыдов,2004:6)。如果从大处着眼,这种说法非常精辟。不过,如果细分,我们认为,在整部作品中,主人公的几个文本是平等并列的关系,很难说是谁把谁套在了里面。

如果我们尝试用符号域理论对《天赋》的空间结构进行分析,整部作品可分两个空间,作者文本应视为外部空间,主人公文本可视为内部空间。如果从文本的层级结构上划分,那作者文本可视为上一个层级的文本,主人公文本是位于其下的几个子文本,它们之间有着清晰的边界。内部空间和外部空间、文本的各个层级之间,彼此对话,意义上相互渗透和交融,但边界依然分明可辨,形成文本中的张力。

这种类型的文本架构,并不是文学史中的新现象。甚至在欧洲文学的摇篮——如荷马史诗中就出现了。在第八卷《奥德赛》中,盲歌手在国王宫殿前唱了三首歌。第二首和第三首的内容就是荷马在《伊利亚特》中写的情节。在我国文学中,这样的结构也有很多,如《红楼梦》里面有很多人物吟作的诗词就属于人物文本的内部空间。19世纪俄罗斯文学中这样的结构更是比比皆是,如普希金的《别尔金小说集》、莱蒙托夫的《当代英雄》。这里显然透露出纳博科夫对19世纪俄罗斯文学的传承。但《天赋》和以往的作品又有很大的不同,主人公文本所占的比重很大,一个个子文本如同拼出的马赛克,显示出作品内部的独特逻辑。不妨说这种结构表露了作者的整个思维路径、他对“文学的见解”、对创作过程和艺术家任务的看法、他为了实现自己构思所使用的艺术方法。当人们把其放入西方现代主义和后现代主义艺术思潮中考察时,纳博科夫又理所当然地被评论家们认为是俄罗斯后现代主义的经典作家,因为他打破了传统和现代主义作家维护小说“真实感”的追求,开创了一种全新的小说形式——元小说。

文本内外空间的分野,使作家得以同时在外部和内部共时地展开情节,形成彼此呼应和对话的关系。在这种文本中,一般有两个作者,两个声音,两个叙述者。其中之一是外部空间文本的作者即作家本人,另一个则是内部空间文本的作者,是作家笔下的主人公。作者声音和主人公声音可能是完全的对抗,也可能流变为两种声音、两个文本的完全合流。如主人公和作者的话语不一致的时候,即内部空间的主人公和外部空间的作者不一致时,读者读到的主人公文本如同“他人的话语”(巴赫金语)、“他人的文本”。整部作品中,就形成双声性,形成对话论辩的关系。而《天赋》的奇特之处,是最终作者与主人公合二为一,完全重合了。

纳博科夫非常强调艺术的独创性,而这种独创性往往来自文本之间的对话,使整个文本的意义得以创新。这种对话,体现在《天赋》的很多层面上。在最表层,作者文本描绘了俄罗斯侨民的现实生活:阴暗、痛苦,在第三章中,作者颇为详细地描绘了济娜工作的地方,那里如同一个半疯癫的世界。但即使在这样的条件下,俄罗斯知识界的文化人也注重精神生活,他们定期组织文学沙龙。与这种窘迫的生活相对的是主人公那天堂般的童年生活,那是在故乡俄罗斯。小说中还有不同人物之间的平行对照关系,这也可视为一种对话,如尼·车尔尼雪夫斯基——康斯坦丁·戈杜诺夫-切尔登采夫(费奥多尔的父亲),普希金——康斯坦丁·戈杜诺夫-切尔登采夫,尼·车尔尼雪夫斯基——普希金。这种平行对照的对话方式,被用来加强作家本人的思想,是19世纪俄罗斯小说中常用的手法。

《天赋》的文本布局和一般意义上内外空间分野的文本还有所不同,它更为复杂:主人公文本是最初阶段、是草稿、是未来的作品——作者文本的整个构思过程。纳博科夫展示出整部文学作品的创作过程,层层推进。直到最后,读者才明白,作者文本和主人公文本之间的界限在逐渐消失,在小说的结尾,主人公成为这部小说的作者。“在某种程度上,这种内部发展反映出纳氏以前所绘人物走过的道路,在该意义上,《天赋》可视为理解纳博科夫俄语创作时期的钥匙之一。”(Давыдов,2004:130)

纳博科夫曾经说:“你们只有重读小说。或者重读、再重读小说。”我们在初次阅读《天赋》时,会把它视为成熟作家纳博科夫的长篇小说,内部有着年轻诗人费奥多尔的几部作品,他还处于写作的起步阶段。费奥多尔将来要写的小说只是在字里行间隐约透露。费奥多尔对济娜说:

...Этостранно,якакбудтопомнюсвоибудущие вещи,хотядаженезнаю,очембудутони.Вспомню окончательноинапишу.(Набоков,2002:374)

[译文:……这很奇怪,我好像记得自己将来要写的东西,尽管还不知道,它们将是什么内容。我终将回忆起来并写下来。]

但在第二遍阅读中,我们却会发现,读到的《天赋》乃是主人公写就的文本。这种离奇的变形,把主人公抬上了作者的位置,形成了一个精妙的环形。

这使我们想起19世纪英国文论家柯勒律治对理想文本的论述:“所有的叙述的共同之处,不,所有诗歌的共同之处……都在于使所叙述的事件……在我们理解中呈现出圆周运动之势——犹如一条蛇衔住自己的尾巴。”(转引自傅修延,2004:13)他认为环状事物代表着永恒,是美的最高境界,文本也应当如此体现。钱钟书在其启发下提出了“其形如环”、“如蛇之自衔其尾”的“蟠蛇章法”概念。(钱钟书,1979:230)《天赋》可说是该理念的完美体现。

这种环形是小说通过精心铺垫而成的。《天赋》中所有的主人公文本,都类似一个环形结构。如他的诗集,开篇是《丢失的球》(《ПропавшийМяч》,详见Набоков,2002:197~198)结束以《找到的球》(《НайденныйМяч》,Набоков,2002:215)。费奥多尔的第二个文本可以说是对鲁道夫——奥莉雅——雅沙(鲁道夫爱奥莉雅、奥莉雅爱雅沙、雅沙爱鲁道夫,因而导致雅沙的自杀,使这个圆圈最终破缺,费奥多尔在小说临近结尾处,也深感对雅沙的自杀负有一定的责任)这个“圆形中的三角”的叙述。主人公第三个文本是环形的《游记》,讲述的是费奥多尔没有归来的、可能已经过世的父亲。通过“马可波罗离开威尼斯”的画面(Набоков,2002:299),费奥多尔沿着父亲的足迹在想象中展开亚洲的探险,最后又沿着6个世纪前马可波罗走过的古老道路返回。主人公的第四个文本就是第四章的《车尔尼雪夫斯基传记》。费奥多尔把车氏的传记也设计成一个环状(Набоков,2002:384~385):

ИдеяФедораКонстантиновичасоставитьегожизнеописаниеввидекольца,замыкающегосяапокрифическим сонетом,так,чтобыполучиласьнестолькоформакниги,котораясвоейконечностьюпротивнакругообразной природевсегосущего,сколькооднафраза,следующаяпо

ободу,т.е.бесконечная,сначалаказаласьейневоплотимой наплоскойипрямойбумаге,-итемболееона обрадовалась,когдазаметила,чтовсе-такиполучаетсякруг.

[译文:费奥多尔·康斯坦丁诺维奇想把他的传记设计成环状,两端以伪装的十四行诗连接起来,这样的作品与其说是一本书,倒不如说是一个无限循环的圈形句子,因为书是有头有尾的,本质上和所有的环状不符,开始她(指济娜——译者注)觉得这在平面直角的稿纸上是不可能实现的,因而当她发现,环状还是成形了的时候,她更感欣悦。]

果然,第四章开始就是一首十四行诗的一部分(Набоков, 2002:391):

Увы!Чтобнисказалпотомокпросвещенный,

всетакженаветру,водеждеоживленной,

ксвоимжеИстинасклоняетсяперстам,

сулыбкойженскоюидетскоюзаботой

какбудтовпригоршнерассматриваячто-то,

из-заплечаееневидимоенам.

[译文:唉!不管文明的后代说什么,

真理依然迎着长风,身着活泼的衣衫

俯身掬起一捧,

带着女子的微笑和稚气的惦念

查看手中的物品,

身后的我们却看不见此为何物。]

在这一章结尾处,是变形的十四行诗的另一部分(同上,475):

Чтоскажетотебедалекийправнуктвой,

тославяпрошлое,тозапросторугая?

Чтожизньтвоябылаужасна?Чтодругая

моглабысчастьембыть?Чтотынеждалдругой?

Чтоподвигтвойнезрясвершался,-трудсухой

впоэзиюдобрапопутнообращая

ибелоечелокандальникавенчая

однойвоздушноюизамкнутойчертой?

[译文:你后世的子孙如何评述

是颂扬你的一生,还是毫不留情地抨击?

是说你痛苦的生活?还是它

本可以幸福,而你未能等到?

是说你的功勋没有白费——把枯燥的劳役

变为美好的诗歌,

给带着镣铐的苦役者

高贵的前额上环绕轻灵封闭的圆环?]

在内容上,这首诗(也可以说是两首残缺的十四行诗)也组成了封闭的圆环,“文明的后代——后世的子孙”遥相呼应,这样,整个第四章形成一个圈。

“завтрашниеоблака”(明日的云团)是小说的卷尾语,和卷首“Облачным,носветлымднем”(一个多云但明朗的一天),彼此交织在一起,文本开头有“Воттакбыпостаринкеначать когда-нибудьтолстуюштуку.”[译文:<费奥多尔暗想:>“有朝一日我要如此开始我的一个大部头老派小说],文本结尾处是:“-инекончаетсястрока.”(句子没有结束),它们也成为圆环的连接点,这样,使整部作品形成如费奥多尔为车氏传记设计的“一个无限循环的句子”。成熟了的作家费奥多尔成长到纳博科夫的程度,在环形的接口处,在两个文本的联结处,费奥多尔成为小说的作者。

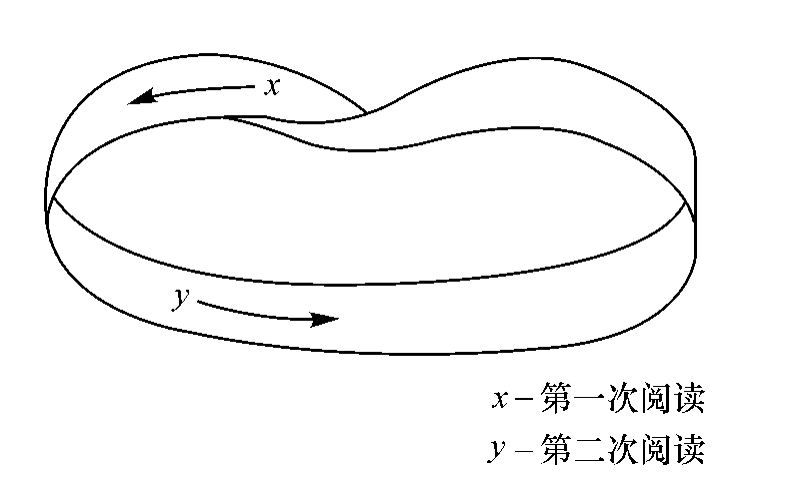

但主人公到作者的转换不是沿着圆形(如小说中其他子文本布局的基础)完成的,而是沿着可称为“莫比乌斯带”(8)的外缘完成的(参见Давыдов,2004:135~136)。这是纳博科夫对现实主义的超越,文本内部空间和外部空间奇妙地连在一起,组成了一个拓扑学意义上的莫比乌斯带。在莫比乌斯带上,外部层面转入内部层面。从一个点,一个不间断的线,沿着莫比乌斯带可以从一个带的内面转到带的外面(同上,136):

图1

主人公费奥多尔,沿着这样的带推进,开始转入表层,即纳博科夫的小说中,但读到结尾,在小说的结尾和其第二个开头处,费奥多尔又出现在表层,即出现在自己小说中,主人公成为作者。

纳博科夫在《天赋》的两处都对这种莫比乌斯带型的结构有所暗示:一是费奥多尔在经历了爱情之后和济娜站在一起,他突然和以往一样,但比过去更为强烈地感到:“...вэтой стекляннойтьме-странностьжизни,странностьее волшебства,будтонамигоназавернуласьионувиделее необыкновеннуюподкладку.”[译文:在这一玻璃笼罩下的黑暗里,体现出生活的奇妙性,体现出生活魔法的奇妙,仿佛在一瞬间,它被撩起,他看见了其独特的衬里。]

二是他参加完亚·车尔尼雪夫斯基的葬礼后,他觉得,纷乱的思绪编织成一块织品,如同“...!нечтоиное,как изнанкавеликолепнойткани,спостепеннымростоми оживлениемневидимыхемуобразовнаеелицевой стороне.”[译文:一块华美织物的反面,其正面他看不见的活跃情景正不断增长。]

纳博科夫的作品很多都是环形结构,他对这种结构的偏爱反映出他的文学观,虽然他宣称:“风格和结构是一部书的精华,伟大的思想不过是空洞的费话。”但透过结构的分析,作者的文学观和思索的痕迹依稀可辨。比如,纳氏对艺术和现实的认识:“那就是,他把现实当作一个具有多重层面的结构,不同层面彼此之间都是同质的关系,它们就像螺旋线一样首尾相连。”(阿格诺索夫,2004:442)他在采访中曾说(参见纳博科夫,1998:12),一株百合的真实性在常人、自然研究者和百合专家个人的眼中是各不相同的,是离真实越来越近的关系,但人们离现实永远都不够近,因为现实是认识步骤、水平的无限延伸,永无止境。这种把可见现实和精神现实截然分开的二元论世界观,建构起象征派的彼岸理念。

四、人物形象

洛特曼认为,每一个人都可被视为他所处的文化符号域内的一个符号个性。《天赋》的主人公,刚起步的诗人费奥多尔作为多元文化符号域相互作用下孕育的一个独特的文化符号个性,沿着一个个环形的螺旋逐步上升,最终成长为真正的作家。小说的主人公成为这部小说的作者,人物费奥多尔变成纳博科夫其人。费奥多尔是纳博科夫笔下的英雄,成功地克服了艺术和生活之间的边界,从里面即从小说的页码中,转入正面,等同了扉页印的作者。费奥多尔走过的路,是一个过程合理的结束,其中诗人的创作意识逐步形成和成熟起来。

费奥多尔作为一个在俄国生活了二十余年的俄罗斯人,在他身上体现出俄罗斯的民族精神:面对困境能够乐观对待。他居无定所(女房东因为有了更好的选择,就逼迫他搬家),靠教授外语、翻译维持生计。虽然在文字上并无一句直接的表白,但透过细节的描写,作者简要勾勒出了流亡者的艰辛生活。费奥多尔在食品店里只买了四块馅饼,因为买不起第五块了。他没钱搭电车,只能步行回家。他的鞋子坏到鞋匠已经无法修补的地步,才考虑买新的。在买鞋时,读者又看到他那只穿着打上丑陋补丁的袜子的脚。他母亲来柏林看望他时,给他缝补那些可怜的衣衫,给他留下一点钱,他才能得到国立图书馆的借书证。是济娜给他200马克救了急,他才得以还清欠房东的债务。但即使这样,他依然没有退缩,乐观面对生活的挑战,对未来充满信心。他热爱文学,总是沉浸在读书和创作之中。在第五章,费奥多尔裸身躺在格鲁涅瓦尔德森林里,尽情享受大自然的爱抚:(Набоков,2002:508)

Солнценавалилось.Солнцесплошьлизаломеня большим,гладкимязыком.Япостепенночувствовал,чтостановлюсьраскаленно-прозрачным,наливаюсьпламенем исуществую,толькопосколькусуществуетоно.Как сочинениепереводитсянаэкзотическоенаречие,ябыл переведеннасолнце.Тощий,зябкий,зимнийФедор Годунов-Чердынцевбылтеперьотменятакжеотдален,какеслибыясослалеговЯкутскуюобласть.Тотбыл бледнымснимкомсменя,аэтот,летний,былего бронзовым,преувеличеннымподобием.

[译文:太阳在下沉。它不断地用那光滑的大舌头吻着我。我渐渐觉得自己变得炽热通透,火焰在我周身燃烧,仅仅因为它存在着,我才存在。如同作品被译为异国情调的语言,我被变为太阳。瘦弱的、怕冷的、冬日的费奥多尔·戈杜诺夫-切尔登采夫离我如此遥远,仿佛我把他发配到雅库特州一样。那只是我的一幅苍白的照片,而这个夏日的人,仿佛是他放大的青铜品。]

从这段描写中,我们可以看出费奥多尔对自己的创作才能充满信心,不禁使读者想起普希金——俄罗斯诗歌的太阳。在经过假想中和孔切耶夫充满灵感的对话后,费奥多尔裸身自信地走在柏林的大街上,要向世界充分显示自己的天赋。

小说的结尾,充满了乐观向上的俄罗斯民族精神,主人公的父亲得以复活,虽然只是在梦中,费奥多尔的天赋得到孔切耶夫的确认,主人公的爱情也到了收获的季节。

费奥多尔是俄罗斯知识分子的一个代表。作为一个真正的艺术家,他敏锐地感受到大自然浑然天成的美,感受到大自然诗境的“第一性”。蝴蝶在小说的字里行间飞舞:并不仅仅是因为作者酷爱昆虫学。蝴蝶是大自然巧夺天工的创造,其完美形式是非人工雕琢的世界绝对和谐的符号。给父亲创作的未完结的传记——不仅讲述了一位著名的旅行家,而且主人公和他同伴的身影也逐渐融入山间的景色中,消失在森林或者河边。费奥多尔沿着父亲和普希金的足迹,成为在世界观、艺术观上和车氏截然对立的另一阵营中的俄罗斯知识分子的代表。当然,艺术一刻也不会被忘却,“第一性”和“第二性”世界在费奥多尔的认知中,紧紧交织在一起,他不想知道它们之间的区别。在和大自然的完全融合中,主人公感到自己是“世界的一个活生生的细胞”。换言之,艺术,捕捉大自然的节奏等,可以给被毁灭的世界秩序恢复和谐,使混乱归于秩序。

费奥多尔贫穷又孤独,他永远无法强迫自己与他人交往,一般是和群体隔绝开的,他第一次搬家,就是因为公寓里搬进来了一些他认识的人,他们常来找他聊天,他觉得和别人之间的墙壁已经坍塌,他无法和别人隔绝。他高傲,鄙视生活中的庸俗性,雅沙自杀后,车尔尼雪夫斯基夫人经常因思念儿子哭泣,费奥多尔对此甚为不屑;从对晓戈列夫夫妇生动的描写中,更证实了费奥多尔对生活中庸俗性的鞭笞。

费奥多尔受到了西欧文化的浸染。在和孔切耶夫进行第二场想象中的对话中,孔切耶夫说:

Мнененравитсяввасмногое,-петербургскийстиль,галльскаязакваска,вашенеовольтерианствоислабостьк Флоберу,-именяпростооскорбляетваша,простите,похабно-спортивнаянагота.(Набоков,2002:516)

[译文:你身上有很多我不喜欢的东西——诸如,彼得堡的风格、高卢人的品性、新伏尔泰哲学和对福楼拜的癖好。恕我直言,你为了运动,这样裸着身子真是下流。]

因此,从主人公的形象中,我们可以看出多元文化符号域的投影。作者以西欧(德国)文化符号域为小说故事背景,其间却凸显俄罗斯文化符号域的核心精神。我们完全可以做出这样的假设,没有西欧流亡生活带来的思考,就不会凸显费奥多尔对故园这一失去的天堂的热爱,这样的形象就不可能出现在俄罗斯文化符号域内部。

五、艺术手法

有许多学者对纳博科夫早期的俄语小说包括《天赋》的元小说性做出了分析,如叶罗菲耶夫、利波维茨基。元小说成为纳氏的诗学特征(9),因此,揭穿、戏仿、移位等手法成为纳氏俄语小说的特点,邓理明在博士论文中对此有较为详实的论述(78~86)。限于篇幅,我们仅以回忆这一艺术方式为例,透视一下《天赋》如何体现多元文化符号域的复杂投影。

《天赋》给读者带来的审美狂喜,并不是源于情节,而是源自“回忆”的方式。在给由英文版译出的《天赋》(朱建迅、王骏译,2004年译林出版社)做的代译序中,吴翔说:“纳博科夫用一种‘巴洛克风格’的叙事巫术,以费奥多尔的回忆为中心,整个文本不断变幻视角和叙述模式。”一个是常规的“外部视角”,即作者的叙述,另一个是潜在的“内部视角”,即主人公费奥多尔的视角,而且在整个文本中,这两个叙述视角不断变化,尤其以后者为主,这种变化体现在人称代词“我”和“他”的转换中。

喜欢回忆是俄罗斯人重要的民族特性之一。契诃夫在中篇小说《草原》中曾经说过:“俄罗斯人喜欢回忆,但是不喜欢生活。”也就是说,俄罗斯人不喜欢眼下的生活,只生活在过去和未来之中!利哈乔夫院士认为:“这是俄罗斯人最重要的民族特点,远远超出了文学的界限。”(利哈乔夫,2003:38~39)

正值19岁的韶华,纳博科夫去国流亡,从此乡愁这个“精神错乱的伙伴”(纳博科夫语)伴随了他的一生。此后他再也没有在哪个地方真正安过家,因为“没有童年生活的那种环境,任何地方都不令我满意。我连记忆里的东西都拼凑不确切——干吗还求那无望的近似呢?”(纳博科夫,1998:30)远离祖国既产生了实际生存上的漂泊感,又产生了文化心理上的漂泊感,双重的不安与骚动在加剧政治偏见的同时更触发了流亡者对生于斯长于斯的故土的思念,祖国在他们用追忆与想象建构的情感世界中是一成不变的对象。

费奥多尔满怀对故乡俄罗斯的眷念。在第一章接近结尾的部分,有这样一首诗(Набоков,2002:242):

Благодарютебя,отчизна,

зазлуюдальблагодарю!

Тобоюполн,тобойнепризнан,

ясамссобоюговорю.

Ивразговорекаждойночи

самадушанеразберет,

моельбезумиебормочет,

твоялимузыкарастет...-

[译文:谢谢你,我的祖国,

为了你残忍的遥远!

醉心于你,不被你承认,

我自言自语地说起你。

在每个深夜的自语中,

我的心还未明白,

是我的癫狂在喃喃自语呢,

还是你的音乐在增强……]

虽然不被祖国认可,可对故乡的爱依然永存心底:

Ондавнохотелкак-нибудьвыразить,чточувство Россииунеговногах,чтоонмогбыпяткамиощупатьи узнатьеевсю,какслепойладонями.(Набоков,2002:249)

[译文:他一直想以某种方式表达,他对俄罗斯的感情蕴藏在他的双脚中,他可以用脚趾来触摸和感知它的整体,正如盲人用手掌一样。]

此处俄罗斯仿佛一个活生生的事物,费奥多尔甚至从身体上感受到和祖国的分离。他要让故乡永远留在自己的血液中,方式只能是在记忆中重建天堂:

Неследуетлиразнавсегдаотказатьсяотвсякойтоски породине,отвсякойродины,крометой,котораясо мной,вомне,пристала,каксереброморскогопескак кожеподошв,живетвглазах,вкрови,придаетглубину идальзаднемупланукаждойжизненнойнадежды?Когданибудь,оторвавшисьотписания,япосмотрювокнои увижурусскуюосень.(Набоков,2002:356)

[译文:难道不该永远放弃对故乡的思念,让它留在我心底,宛若海边的银沙紧紧粘在我的脚板,生活在我的眼睛里,血液中,给每一个生活希望的后景以深度和远度?何时当我不再写作,眺望窗外,我将看到一个俄罗斯的秋天。]

故乡已非往昔的天堂,天堂只能在回忆中重建,这是费奥多尔无奈的心声,也是纳博科夫创作的写照。在流亡生涯的不断的失落中,费奥多尔在记忆中再现亲人的形象。他回忆起父亲的教诲,读着父亲的作品,试图用眼睛看清父亲的世界,思索父亲个人的秘密,他似乎成为父亲的灵魂再生,以此来补偿父亲肉体上的死亡。因此,他从彼岸性中获得命运的馈赠,以奇怪的梦使父亲复活。在这种父亲创作精神上的灵魂再生中,费奥多尔以这种惟一的方式在遭放逐的命运中保留住俄罗斯的文化之根。这样,俄罗斯存在于他丰富的记忆里,存在于他所读过的书籍中(他曾自豪地说,在柏林呆了两年,他没有读过一本德文杂志,而在这两年中普希金的诗歌则常常回荡在他的耳边),存在于他创作个性的仓库里,因为俄罗斯(与父亲一样)和他永远在一起,比遥不可及的地理空间更为现实。如果说老戈杜诺夫-切尔登采夫毫无畏惧地在中亚旅行,并且在科学著作中对之描绘,丰富了俄罗斯科学的话,那他的儿子同样是在自己想象中的俄罗斯毫无惧色地旅行,考察她的文化记忆,书写关于她的诗歌、散文,同样是丰富了俄罗斯文学。

费奥多尔的回忆方式明显受到了欧洲现代主义的影响,尤其是普鲁斯特《追忆似水年华》中“意识流”手法的影响。普鲁斯特以追忆的手段,借助超越时空概念的潜在意识,不时交叉地重现已经逝去的岁月,从中抒发对故人、对往事的无限怀念和难以排遣的惆怅。“他认为人的真正的生命是回忆中的生活,或者说,人的生活只有在回忆中方形成‘真实的生活’,回忆中的生活比当时当地的现实生活更为现实。《追忆似水年华》整部小说就是建筑在回忆是人生的菁华这个概念之上的。”(普鲁斯特,2001:[代序]2)《天赋》中突出的也是主人公的回忆,而不是情节。费奥多尔的回忆随时可以离开现实中的柏林,飘向遥远的北方、往昔的童年。

普鲁斯特一贯通过自己的感受来表现客观世界。他认为对绝对客观世界的研究是科学家该做的工作,文学家只能老老实实反映他自己感受到的事物,这是最真实的表现方式。

普鲁斯特对于时间的概念深受柏格森哲学观的影响。所谓时间,实际上是指生命延续。“延续”一词是柏格森哲学的重要术语,所谓生命,就是延续与记忆。如果没有记忆,思想中就没有“昔”的概念,没有“昔”,就无所谓“今”,没有二者的结合,就没有延续的概念,也就没有生命。因此,普鲁斯特把今昔这两个概念融合起来,在作品中形成特殊的回忆方式。一杯泡着“玛特莱娜”甜点的热茶,引起他对往昔的无尽回忆。

费奥多尔的回忆往往也是和现实交织在一起,现实中的一个微小的细节,就引起主人公长久的思绪。这种回忆连接起过去、现在和未来,纳博科夫的现实是文学中的幻想,不是一般意义上的现实。当费奥多尔和母亲阔别三年,再度相逢在柏林时,往昔之光遮蔽了今日之光,于是一切都如同三年前的柏林,如同某时的俄罗斯,如同过去和将来。这表明一切都是重现,生活成为一种永恒的循环。

这种回忆又不断变幻视角和叙述模式。在小说的开头,是以费奥多尔的视角来进行叙事的,用的人称代词“我”:

Тутжепереддомом(вкоторомясамбудужить),явновыйдянавстречусвоеймебели(ауменявчемодане большечерновивов,чембелья),стоялидвеособы. (Набоков,2002:191)

[译文:在房子(我也将住在这里)的前面站着两个人,显然是出来接收自己的家具的(而我的箱子里,文稿多于衣物)。]

而在第二段中,马上就换成了“他”:

Воттакбыпостаринкеначатькогда-нибудьтолстую штуку,-подумалосьмелькомсбеспечнойиронией! совершенно,впрочем,излишнею,потомучтокто-то внутринего,занего,помимонего,всеэтоужепринял,записалиприпрятал.(Набоков,2002:192)

[译文:“有朝一日,”他暗想,“我要用这样的情景作为开头,来创作一部厚厚的老式小说”。这个念头一闪而过,他心中对此生出一丝讽意——不过这完全是多余的,因为他内心深处那个赞同他、又不顾他的人已经接收了这一切,把它们一一记录并隐匿了起来。]

在整部作品中,这种无常的变幻比比皆是,有时甚至使粗心的读者不知谈的是谁,只能重读,细心揣摩。

显然,纳博科夫在技巧上和现代主义流派一脉相承。正如大卫·兰普顿所说:

这个世纪头三十年伟大的现代主义小说的实验性,它对意识、回忆、梦幻的浓厚兴趣,它对开放式和悬而未决的结尾的偏好,它在统一的叙事变得不很重要时对新的美学秩序和方式的强调,它对多种叙事技巧的把玩和对时间的复杂处理,都是在建构一种传统,纳博科夫继承了这一切并加以拓展。(转引自刘佳林,2001:65)

的确,在这种艺术手法上,我们可以发现多元文化符号域的复杂投影。而且,正是这种复杂的对话,使文本的意义增生,彰显出纳博科夫艺术创作的独特性。

六、作者形象——多元文化符号域铸就的“独特彩色纹理”

为了把握文本思想与艺术的精髓,为了找寻文本背后文化符号域的影响,必须到文本内部找出统领全局的纲,纲举则目张。文本的主体即审美活动的主体因而进入我们的研究视野。白春仁教授在给《俄罗斯文学修辞特色研究》一书所作的序中指出:“分析表明,对富有理性自觉和独创精神的作家来说,他们作品的核心,不是风格,不是主题,不是主人公,而是作者潜移默化的存在,换言之是化解于作品,体现于文本中的作者。它的学名便设定为‘作者形象’。”维诺格拉多夫的“作者形象”说为我们把握文本背后的主体提供了理论基础:

文学作品从来总是要透露出作者形象的信息。从字里行间,从描写手法,能感受到他的面貌。这并非是现实当中,生活当中那个托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、果戈理的面目。这是作家的一种独特的“演员”脸谱。任何一个个性鲜明的作家,他的作者形象都会有与众不同的样子。(转引自白春仁,1993:250)

也就是说,作者的评价态度、作者的情致升华为作者形象,因为作者的世界观、他的社会思想、人生阅历必然反映在他的作品中。在《文学讲稿》中纳博科夫曾经引用福楼拜的观点说:“作者在书中应该像上帝在他的世界里一样,既无处可寻又无处不在,既看不见又处处可见。”(纳博科夫,2005:86)

《天赋》中的回忆是“自传”与“虚构”的结合。费奥多尔是纳博科夫笔下虚构的人物,但他身上有着纳博科夫的影子。因此,透过前面对《天赋》的主题、结构和人物形象的分析,我们隐约感受到纳博科夫完整的个性,尤其是他的人生阅历作为小说的背景浸透整部作品。

和费奥多尔一样,纳博科夫也是一位流亡作家,俄罗斯、欧洲(后来还有美国)文化符号域和多种符号语言在他身上留下了斑驳陆离的光影,使他成为多元文化融合的典型代表。

纳博科夫虽然从19岁离开故土,再未回去过,但终其一生,俄罗斯文化在他身上的烙印却深深地刻进他的心灵:“……我需要的俄国的一切我都带着了:文学、语言和我自己在俄国度过的童年。”(纳博科夫,1998:11)故土于他,如同多彩的童年之梦,宛若永恒时光背后的天堂,是他一生永远的追寻。曾有人问纳博科夫为何在晚年选择瑞士的蒙特勒居住,他感慨万千:“对一名俄罗斯作家来说,居住在这一地区很合适——托尔斯泰青年时代来过这里,陀思妥耶夫斯基和契诃夫访问过这里,果戈理在这附近开始写他的《死魂灵》。”(转引自梅绍武,1987[5]:71)

纳博科夫的创作深深地打上了白银时代(1890~1903)俄国传统文化和传统美学的烙印。“俄国现实主义美学尤其是伊·布宁的美学追求和创作实践、俄国象征派对彼岸的审美向往,建设人间天国的美学追求和践行象征主义理念的艺术实践、阿克梅派对现实人生的密切关注,对语言诗性的质感,对艺术本身的关注等,都在弗·纳博科夫的作品中留下了深深的印记。”(张冰,2005:116)

流亡者的身份成为纳氏创作的原动力,流亡者有着强烈的身份归属感和异化感,他们不被本土文化认同和接纳,同时从本能上抵制本土文化对他们的压制。因此,费奥多尔虽然生活在柏林,却不看德文书。纳博科夫也是一样,为了保留俄罗斯文化之根,在西欧生活期间,他自觉关闭了英语和法语之门,骄傲地用俄文写作。流亡经历在很大程度上影响了他的创作,人生的无常感是他小说创作的基调,在异质文化中的生存体验也成为他反复书写的重要主题。

费奥多尔从小受到良好的教育,熟练地掌握英语、法语和德语。他以教授法语和英语谋生,还受邀进行俄语和德语之间的翻译(虽然被他拒绝)。纳博科夫更是成功地在双语之间得心应手不断转换的作家。在采访者问他自认哪种语言讲得最漂亮时,他回答:“我的脑子说英语,我的心说俄语,我的耳朵听法语。”(纳博科夫,1998:54)美国加州大学伯克利分校教授塞尔加·玛蒂奇认为:“他这人乃是承载着两种(甚或更多)文化的双语现象,他这人成功地将两种文化融合在一起,因而也饮誉于两种文化之中。……在文学界面上的侨居是拥有其独具的优势的。它赋予作家以崭新的视界——用形式学派文论的术语来讲,便是一种‘奇特化’的视界——去看世界。那种互映互射的效果正由此而得以生成,在纳博科夫身上,这种情形就意味着在俄语与俄罗斯文化之上去铸烙英语与美国现实的印迹。”(转引自周启超,2003[4]:76)

纳博科夫在采访中说:“……我视自己为俄罗斯长大的美国作家,在英国受的教育,深受西欧文化的影响。我自己清楚这种混合。不过,即便是最晶莹剔透的李子布丁也很难一样一样找出自己的配料,尤其是微弱的火还在它周围燃烧时。”(纳博科夫,1998:186)

纳博科夫从小就受到英国文化的陶冶和熏陶,儿时先后有过两个英国保姆、一个瑞士管家和一个法国家庭教师,同时具有英语和法语的环境,他学习阅读英语还在能阅读俄语之前。

《天赋》中多次出现蝴蝶和象棋,这些都是费奥多尔的喜好。而纳博科夫认为捕捉蝴蝶和写作是自己最大的乐趣,他不仅是一位作家,而且还是蝶类学家,这两种看似毫无关联的身份在他身上得到完美的统一,跨文化、跨学科的身份铸就了他“独特的彩色纹理”,他用艺术思维看待科学,用科学思维审视艺术,科学家缜密超然的观察方式给他的小说创作带来很大影响。他承认,蝴蝶卫星的确撞击着他的小说星球。他曾说过:“我认为一件艺术品中存在着两种东西的融合:诗的激情和纯科学的精确。”(纳博科夫,1998:12)他对象棋的热爱极大地影响着他的艺术趣味,在《天赋》中,正是一期苏维埃棋类杂志《8×8》,使主人公费奥多尔萌发了创作车尔尼雪夫斯基传记的想法。费奥多尔在回忆他和济娜相识的过程时,命运的安排也像一个精巧的棋局。

和热爱文学的费奥多尔一样,纳博科夫从小就读过很多文学名著,他喜爱的作家有:斯特恩(1713~1768)、福楼拜(1821~1880)、霍桑(1804~1864)、爱默生(1803~1882)、爱伦·坡(1809~1849)、麦尔维尔(1819~1891)、阿兰·罗伯-格里耶(1921~)和赫尔博斯等作家。他欣赏的作品有乔伊斯的《尤利西斯》、卡夫卡的《变形记》、别雷的《彼得堡》、普鲁斯特的《追忆似水年华》、福楼拜的《包法利夫人》等。这些作家和作品都给他的文学创作带来深远的影响。

从费奥多尔的创作手法中,我们可以看出纳博科夫的文学观。《天赋》是细节的艺术,其中有很多具体的细节,只有仔细重读后,才能体会作者的苦心。纳博科夫很推崇文本中的细节,“他的艺术光镜上‘具有魔力的晶面’,确保对细节的观察是多棱的,亦即是经过了多次折射的落入人物视野的,既有他自己觉得重要的事物,也有他的眼睛不经意地滑过,但在作家的艺术布局中决定着人物命运、构成全书思想主旨的东西”。(阿格诺索夫主编,2001:372)在文学课上,纳博科夫讲解卡夫卡的《变形记》时,要求学生得知道主人公到底变成了一只什么样的虫子(这是只拱顶甲壳虫,而不是拙劣译者译成的扁平蟑螂)。他认为,要理解《安娜·卡列尼娜》就得知道一百多年前俄国火车车厢的格局。他非常强调具体细节,这就如同他在显微镜下观察蝴蝶的每一个器官一样。这种艺术观来自阿克梅派,“而纳博科夫所取自阿克梅派的,是注意感性细节和知觉的敏锐。在俄国文学史上,人们一般把以上这两派(指象征派和阿克梅派——笔者注)截然分开,以为他们之间的对立如水火不容,但纳博科夫‘却是调和这两个文学潮流固有特征的绝无仅有的范例’。”(张冰,2005: 120)

费奥多尔生活的重心就是文学创作,向世人自豪地展示自己的文学天赋。纳博科夫同样酷爱创作,对他来说创作也许比生活本身更为可贵,这一点在他所有的小说中都得到隐喻性的体现,《天赋》体现得最为鲜明。用他自己的话说,这部小说的女主人公“不是济娜,而是整个俄罗斯文学”。

在费奥多尔的心目中,普希金是精神之父。而纳博科夫一贯的特点也是借鉴传统,首先是“追随”普希金。在所有的创作中,他发展着为俄罗斯意识和文化所特有的“普希金神话”。纳博科夫(甚至在其英文小说中)始终如一可说是俄罗斯古典文学最正统的继承者。与此同时,他奇特的回忆方式,他的讽刺揶揄、戏仿等艺术手法,又使他成为俄罗斯后现代主义的开拓者之一。

在分析《天赋》的主题时,我们已经提及这是关于俄罗斯历史命运的作品,主人公对故乡俄罗斯充满怀念。即使纳博科夫在美国达到了文学事业的高峰,但他的美国身份依然慰藉不了对故土俄罗斯的思念。当有记者问他为何没有在任何地方真正安家的想法时,他说:“我想,主要原因(背景原因)是:没有童年生活的那种环境,任何地方都不令我满意。我连记忆里的东西都拼凑不确切——干吗还求那无望的近似呢?”(纳博科夫,1998: 30)

如同他一生钟爱的蝴蝶一般,在纳氏身上体现的是俄罗斯文化符号域以及多元文化符号域互动、多种身份的融合后留下的“独特彩色纹理”,精巧而斑斓。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。