第三节 洋,如何为中用?

那么,当代西方国家是如何监管食品安全的呢?总体而言有六大法宝,我们一起来看一看。

法宝一:法律法规——提供制度支撑

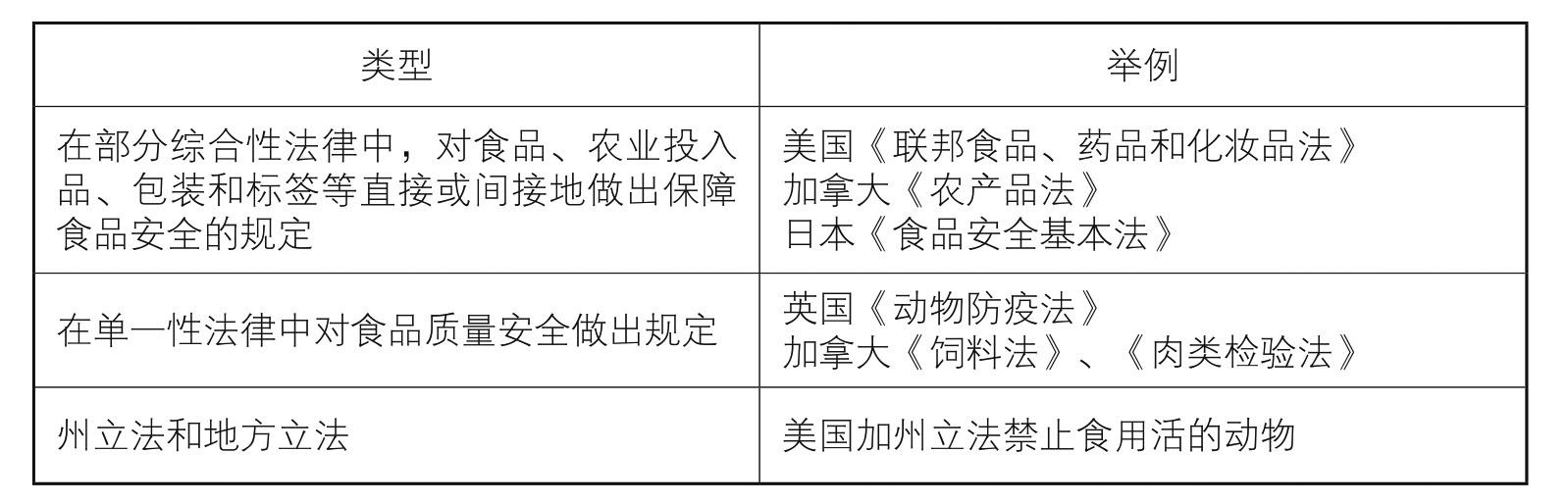

健全的法律法规体系是食品安全监管顺利推行的制度基础。总体而言,发达国家的法律法规体系具有统一协调、配套性强、便于实施、更新及时等特点。美国、欧盟、日本等国家和地区的食品安全立法较为严密、完备,为保障食品安全提供了详细的行为规范和充分的法律依据,其立法大体有三种类型(表2-2)。

表2-2 发达国家的食品安全立法类型

(资料来源:罗云波等:《国外食品安全监管和启示》,载《行政管理改革》2011年第7期。)

1906年,美国国会通过《清洁食品和药品法》和《肉类制品监督法》,美国食品安全开始纳入法制化轨道运转。上世纪50至60年代,随着经济的高速发展,美国在食品加工和农业方面出现了滥用食品添加剂、农药、杀虫剂和除草剂等化学合成制剂的情况。为规范食品添加剂和农药的使用标准,美国政府先后出台了《食品添加剂修正案》、《色素添加剂修正案》、《联邦杀虫剂、杀真菌剂和灭鼠剂法》等多部法律。迄今,美国政府在食品安全方面相继制定和修订了规范企业、团体和个人行为的联邦法律法规35部,建立了涵盖所有食品类别和食品链各环节的法律法规体系,为制定监管政策、检测标准以及质量认证等工作提供了依据。这些法律法规覆盖了所有食品和相关产品,构成较为完备的法律法规体系,大致可分为四个层次:综合性法律,即《联邦食品、药品和化妆品法》;针对不同产品制定的法律,如《联邦肉品检查法》等;针对不同流通环节制定的法律,如《食品运输卫生法》等;针对生产投入品的法律,如针对农药的《食品质量保护法》。[1]美国食品安全法令制定了明确的标准和监管程序,如《联邦食品、药品和化妆品法》对掺假食品、错贴标签的食品、紧急状态下食品的控制、发生争议时的司法复议等内容都做出了详细规定。此外,政府还制定了一系列更为详细的机构或部门法规,内容进行季度性的实时更新。此外,政府和私营机构还制定了各种标准:政府主要制定强制性标准,以技术法规的形式出现;私营标准机构、专业学会、行业协会等以自愿性标准为主,迄今已制定了4万多项。

2009年1月,美国花生公司布莱克利工厂生产的花生酱被沙门氏菌污染,导致9人死亡,震惊全美。事件发生后,公众对政府食品安全监管能力提出严重质疑。奥巴马总统事后评论说,美国的食品安全体系不但过时,而且严重危害公共健康,必须彻底进行改革。在这一背景下,美国国会于2009年加快了食品安全立法进程,继《2009年消费品安全改进法》后,又通过了几经修改的《2009年食品安全加强法案》。2011年1月,美国总统奥巴马签署《食品安全现代化法案》,赋予美国食品药物管理局(FDA)更大的权力,美国食品安全监管体系迎来一次大变革。奥巴马政府的这次改革是根据不断变化的现实对美国食品安全体系进行的一次调整。100多年来,美国的食品安全监管体系在不断改进中日渐成熟,从这个意义上说,没有什么制度是万能的,美国相对先进的食品安全管理制度仍需不断完善。

欧盟实现食品安全生产长效机制的重要指导原则是“以法为先导”,构建食品安全的战略框架,有法可依、有法必行、行法必果,并通过严格的法律法规将食品安全战略落到实处。为统一并协调内部食品安全监管规则,欧盟30年来陆续制定了《通用食品法》、《食品卫生法》等20多部法律法规和一系列食品安全规范要求。2000年初,欧盟发表了《食品安全白皮书》,内容涵盖食品安全政策体系、食品法规框架、食品管理体制、食品安全国际合作等内容,自成体系,成为欧盟完善食品安全法规体系和管理机构的指导性文件。2002年生效的《欧盟新食品法》的核心,是对食品安全采取统一管理措施,将食品安全监管明确延伸到食物链的全过程,覆盖所有的生产与经营环节,对整个食物链进行全面控制和严格监督。

作为欧盟的主要成员国,英国和德国的食品监管体系同样经过了几十年甚至上百年的积累和发展。英国食品安全监管机构食品标准署成立于2000年。此前,英国在1990年颁布《食品安全法》,对食品质量和标准等方面进行了详细规定,而《食品安全法》又是在1984年的《食品法》基础上修改而成的。再往前追溯,还可以找到一些与食品安全相关的法律。而德国食品法的历史则最早可追溯到1879年。迄今,德国关于食品安全的各种法律法规多达200多部,涵盖了原材料采购、生产加工、运输、贮藏和销售所有环节。由此可以看出,发达国家对食品安全的重视源远流长,而且相关法律和监管体系在与时俱进地不断修订完善。

发展中国家的典型代表是巴西,其负责食品监督的部门和机构包括国家卫生监督局、农业部、社会发展和消除饥饿部等机构。此外,民间还有消费者维权基金会和消费者保护研究院等。这些机构都有比较完善的体制,在联邦、州、市镇三个层级开展工作。巴西有关食品安全的法案很多,也很具体。从2005年开始,巴西又强制执行食品营养成分标签规定,要求食品标签必须包括热量值、蛋白质、碳水化合物、脂肪、纤维含量、钠含量等信息,以保障公众健康。

法宝二:源头治理——从农田到餐桌

理论和经验表明,食品产业链长,涉及环节多,产业链中任何环节的监管疏漏都可能影响上下游的食品安全,例如“地沟油”事件就涉及质监、食药、工信、公安、环保等多部门。发达国家在长期食品安全监管中探索出源头抓起、全程监管的做法,这也成为世界各国公认的食品安全最佳防控模式。其基本方法是:对食品的生产、收获、加工、包装、运输、贮藏和销售等各个环节,以及食品生产过程中所涉及的化肥、农药、饲料、包装材料等,进行有效的安全监管,并在控制中广泛采用良好农业规范、良好生产规范、良好卫生规范、标准卫生操作程序,以及危害分析和关键点控制等方法。在发达国家已建立的食品安全控制体系中,最典型的就是在食品生产企业中广泛实施的“良好生产规范”(GMP)以及“危害分析和关键控制体系”(HACCP)。欧盟要求农民或养殖企业对饲养牲畜的详细过程进行记录,包括饲料的种类及来源、牲畜患病情况、使用兽药的种类及来源等信息。屠宰加工厂收购活体牲畜,养殖方必须提供上述信息的记录。屠宰后被分割的牲畜肉块,也必须有强制性的标志,内容包括可追溯号、出生地、屠宰场批号、分割厂批号等。2000年,欧盟委员会发布《食品安全白皮书》,首次把覆盖“从农田到餐桌”整个食物链的全过程管理原则纳入食品安全监管视野,对食品生产经营各环节进行全面监控,防范可能会对消费者健康构成潜在危害的风险,而不是等到了餐桌上才着手解决食品安全问题。2006年,欧盟实施新的《欧盟食品及饲料安全管理法规》,对食品添加剂、食品链污染等易发生问题的薄弱环节进行重点监督,实现了监管从初级原料生产、加工、销售及进出口各环节的无缝隙衔接。

日本要求厂家提供“能看见面容的食品”,消费者可以通过电脑或者手机查到它们的“身世”甚至生产者的照片等更多的信息。以黑毛日本牛为例:首先反映的信息包括外观以及每百克肉所含不饱和脂肪酸、氨基酸等营养成分的含量及其与荷斯坦因牛进行的对比;其次是生产流程的相关信息,不仅有生产者的姓名、地址、照片,还包括牛饲养过程中使用的饲料、药品、用药目的,宰杀牛和加工牛肉的屠宰场和肉类加工厂的名称、地址、电话等;附加文件则包括牛的血统证明书、饲养证明书和检疫证明书。

美国的食品安全监管机制一直比较分散,按照联邦、州和地区分为三个层面。三级监管机构大多聘请相关领域的专家,采取进驻饲养场、食品生产企业等方式,从原料采集、生产、流通、销售和售后等各个环节进行全方位监管,从而构成覆盖全国的立体监管网络。不过,这种监管体系由于管理权分散,近年来暴露出效率低、部门之间缺乏协调等诸多弊端,这也是奥巴马政府推动食品安全体系改革的原因所在。这次的新法案扩大了美国食品和药物管理局的监管权力和职责,强调食品安全应以预防为主。根据新法案,FDA除了可以直接下令召回存在安全隐患的食品外,还有权检查食品加工厂,以及对进口食品制定更为严格的标准,尽量将食品安全的隐患消灭在端上餐桌之前。

消灭食品安全的隐患同样是英国食品标准署的基本职能之一。英国食品标准署不仅监测着市场上的各种食品,还将触角延伸到了食品产地,并且这种工作还往往是长期持续的。比如1986年的切尔诺贝利核事故使得大量放射性物质飘散到欧洲上空,有不少放射性物质在英国养殖绵羊的一些高地地区沉降,20多年过去了,食品标准署还一直监控着当地绵羊的情况,2009年发布的公告说还有369家农场的绵羊产品受到限制。

在西方国家的食品安全全程监管体系中,法国的做法颇有特色。

法国是世界闻名的美食大国,食品安全一直是政府和民众关注的焦点。近些年来,疯牛病、二恶英污染、禽流感、口蹄疫等与食品安全相关的问题不断涌现,促使法国更加注重对食品生产、销售等各个环节的监管。

从食品供应的源头开始,法国当局实行严格的监控措施。供食用的牲畜如牛、羊、猪都会挂有识别标签,并由计算机网络系统追踪监测。屠宰场还要保留这些牲畜的详细资料,并标定被宰杀牲畜的来源。肉制品上市要携带“身份证”,标明其来源和去向。

具体分工上,法国农业部下属的食品总局主要负责保证动植物及其产品的卫生安全、监督质量体系管理等,竞争、消费和打击舞弊总局负责检查包括食品标签、添加剂在内的各项指标。

进入流通环节后,法国有两种模式的认证和标志制度,分别是政府统一管理形式和各大超市自我管理形式。政府统一管理的食品认证标志主要是农业部负责,统一管理的认证标志包括原产地冠名保护标签(AOC)、生态食品标签(AB)、红色标签(LR)、特殊工艺证书产品认证(CCP)4种,其他统一管理的认证标志还有企业认证、特点证明、地理保护标志、营养食品等。

其中,原产地保护认证和标志由法国原产地研究院签发,农业部监管。原产地保护标志使用最多的是葡萄酒,法国出产的葡萄酒80%以上都有原产地标志。奶酪也有相关的原产地标志。贴有生态食品标签的食品,说明它至少有95%以上的原料经过授权认证机构的检验,是精耕细作或精细饲养而成,没有使用杀虫剂、化肥等。如果一项产品贴有红色标签认证,说明它与同类产品相比,经过更严格的生产控制流程并拥有更高的质量,法国现有450种产品获得这一认证。特殊工艺证书产品认证则从2000年才开始实行,要获得这一认证,农产品或食品的生产和加工必须按照规定的程序进行,并设有全面和完善的监控。

法国各大超市也建立了自我管理的认证和标志,比如家乐福的食品质量认证标志(FQC)已成功实施超过15年。在家乐福超市的销售柜里,有FQC标志的食品占30%以上。

(摘自新华网记者舒适:《法国全程管控确保食品安全》,载新华网2011年4月28日)

法宝三:食品造假要出狠招重罚

在食品安全制度相对先进的发达国家,食品安全事故也时有发生,各国为此都加大了惩罚力度,其中的许多做法值得我们借鉴,我们来看看不同国家的具体做法。

在英国,违反食品安全法规者,不仅要对受害者做出民事赔偿,还要视其违法情节轻重承受相应的行政处罚乃至刑事责任。例如,《食品安全法》对一般违法行为处以5000英镑以下罚款或3个月以内监禁;对出售不达标食品或有损消费者健康的食品者,处以最高2万英镑罚款或6个月以内监禁;对违法后果十分严重者,处以无上限罚款或两年以内监禁。

德国规定食品安全接受刑事诉讼并外加巨额赔偿。2010年年底,德国西部北威州的养鸡场首次发现饲料遭致癌物质二恶英污染。2011年1月6日,德国警方即调查位于石荷州的饲料制造商“哈勒斯和延奇”公司。7日,德国农业部宣布临时关闭4700多家农场,禁止受污染农场生产的肉类和蛋类产品出售。对于二恶英事件中的肇事者,德国检察部门提起刑事诉讼,同时受损农场则拟提出民事赔偿,数额可能高达每周4000万至6000万欧元,完全可能让肇事者破产。

韩国对造毒食品企业处以10年内禁营业的处罚。2004年6月,韩国曝出了“垃圾饺子”风波。事件曝光后,韩国《食品卫生法》随之修改,规定故意制造、销售劣质食品的人员将被处以一年以上有期徒刑;对国民健康产生严重影响的,有关责任人将被处以三年以上有期徒刑。而一旦因制造或销售有害食品被判刑者,10年内将被禁止在《食品卫生法》所管辖的领域从事经营活动。另外,涉案企业还将被处以高额罚款。

在法国,卖过期食品将被要求立刻关门。销售部门对于保障食品安全的作用是不言而喻的。巴黎超市的工作人员每天晚上关门前都会把第二天将要过期的食品扔掉。判断食品是否过期的唯一标准就是看标签上的保质期,而一旦店内有过期食品被检查部门发现,商店就得关门。

2007年,巴西东南部两家牛奶生产厂在牛奶中掺入一种溶液,以延长保质期。消费者饮用后出现腹痛、腹泻等现象。在接到投诉后,巴西有关方面拆除了工厂的生产设备,查封了库存牛奶,并在市场上收缴这两家工厂生产的牛奶。在巴西,生产未达标产品的企业将受到处罚。如果是重犯,企业都将被处以与首次发现时数额相同的罚款,同时还要接受停产30天检查、没收不合格产品、收回已投放市场产品等一系列处罚。如再被查出,案件将直接进入司法程序,企业法人将以食品造假罪被起诉。

有一篇网文《一杯价值百万美元的咖啡》,回顾并分析了美国老太斯黛拉·莉柏克被麦当劳咖啡烫伤一案,当时陪审团判定麦当劳应偿付原告270万美元的“惩罚性赔偿”,这是一个极具美国特色的判决,非常形象地展现了国外司法部门对食品安全问题的严厉态度。文中有这么一段介绍:

在这起咖啡烫伤案中,原告及其家人遭受的实际经济损失,满打满算只有两万美元左右。由此,在十六万美元的“补偿性赔偿”(Compensatory Damages)中,其中十四万美元可视为对原告的精神伤害补偿。如果司法裁决到此为止,像麦当劳这样的大公司,腰缠万贯、富可敌国,十余万美元的民事赔偿,只相当于其全年销售收入的沧海一粟,九牛一毛,可谓不痛不痒,无关宏旨,根本不值得捶胸顿足、哭爹喊娘、死去活来、痛不欲生。

接下来,陪审团的判决涉及欧美国家民事案中常见的“惩罚性赔偿”(Punitive Damage)。这是一种赔偿数额大大超过受害人实际损失的赔偿,其目的是以铁腕严惩侵权和违法者,杀一儆百,以儆效尤!使那些恶意侵权、欺诈造假或负有产品责任的公司企业不寒而栗,闻风丧胆,谈虎色变,永不敢犯。依照美国法律,只要被告存在“欺诈的”、“轻率的”、“恶意的”、“任意的”、“恶劣的”、“后果严重的”侵权或责任行为,即可适用此项法规。

法宝四:质量回溯——为每份食品“建档案”

从20世纪90年代开始,发达国家通过实行认证制度、食品溯源管理制度和食品标签管理制度等,保证食品的卫生安全;通过将过程预防与结果控制相结合的监管方式法制化,有效地提高了食品质量安全监管效率。食品信息可追溯制度是指对食品从生产到销售的全过程都建有档案,记录生产等各环节的公共追溯要素,如产地、生产者、化肥及农药使用等详细信息,从而实现全面、科学地监控食品移动全过程。一旦发现异常,可根据溯源信息追溯到源头,快速及时采取防范措施。1987年,国际标准化组织(ISO)发布了ISO9000质量管理和质量保证系列标准,2005年,ISO又发布了《食品安全管理体系》标准ISO22000。这是针对整个食物链进行全程监管的国际统一食品卫生安全管理体系,为食品卫生安全管理提供了新的依据和方式。食品溯源制度是食品卫生安全管理的一个重要手段。它利用现代化信息管理技术给每件商品标上号码、保存相关的管理记录,从而进行追踪溯源。一旦在市场上发现危害消费者健康的食品,就可根据标记将其从该市场中撤出。发达国家普遍实行了严格的标签管理制度。

美国是世界上食品标签法规最完备和管理最严格的国家,从1994年5月起实施《食品标签法》,规定对所有的预包装食品必须实行强制性标签。从1988年开始实行环境标志制度,有36个州联合立法,在塑料制品、包装袋、容器上使用绿色标志。2006年3月8日,美国众议院通过了《全国统一食品安全标签法》,使50个州的包装食品安全条例一致,并由FDA监管。[2]

日本米面、果蔬、肉制品和乳制品等农产品的生产者、农田所在地、使用的农药和肥料、使用次数、收获和出售日期等信息都要记录在案。农协收集这些信息,为每种农产品分配一个“身份证”号码,供消费者查询。日本的食品监管还重视企业的召回责任。日本报纸上经常有主动召回食品的广告。日本采用以消费者为中心的农业和食品政策。食品只有通过“重重关卡”才能登上百姓的餐桌。在食品加工环节,原则上除厚生劳动省指定的食品添加剂外,食品生产企业一律不得制造、进口、销售和使用其他添加剂。

面对不断出现的食品安全危机,欧盟于2002年首次对食品生产提出了“可溯性”概念,以法规形式对食品、饲料等关系公众健康的产品强制实行从生产、加工到流通等各阶段的溯源制度。欧盟明确规定,凡是在欧盟国家销售的食品必须具备可追溯功能,否则不允许上市销售,不具备可追溯性的食品禁止进口。2006年,欧盟推行从“农场到餐桌”的全程控制管理,对各个生产环节提出了更为具体、明确的要求。

在德国,食品的食物链原则和可追溯性原则得到了很好的贯彻。以消费者在超市里见到鸡蛋为例,每一枚鸡蛋上,都有一行红色的数字。比如说:2-DE-0356352,第一位数字用来表示产蛋母鸡的饲养方式,“2”表示是圈养母鸡生产;“DE”表示出产国是德国;第三部分的数字则代表着产蛋母鸡所在的养鸡场、鸡舍或鸡笼的编号。消费者可以根据红色数字传递的信息视情况选购。

(摘自《看看国外保障食品安全的五大招数》,载新华网2011年5月2日)

根据鸡蛋上的编码可以迅速找到问题源头,有利于化解食品安全危机。2010年12月底,德国安全食品管理机构在一些鸡蛋中发现超标的致癌物质二恶英,引起德国上下的极大关注。通过对有毒鸡蛋的追查,有关机构顺藤摸瓜将焦点快速锁定在了石勒苏益格——荷尔施泰因州的一家饲料原料提供企业身上。这家公司将受到工业原料污染的脂肪酸提供给生产饲料的企业,才导致了其下游产业产品二恶英超标。随后,德国政府迅速隔离了4700个受波及的养猪场和家禽饲养场,强制宰杀了超过8000只鸡。

英国食品标准署对食品的追溯能力也在克隆牛风波中得到展示。譬如有媒体披露,一些英国农场主表示饲养了克隆牛及其后代,并将其牛奶和牛肉制品拿到市场上销售。由于公众对克隆动物食品还存在一些不同看法,特别是不少人在食用安全问题上存有疑虑;所以食品标准署很快查明报道中的牛是一头从美国进口的克隆牛的后代,并据此确认了其后代8头牛所在的农场,以及是否有相关奶制品或肉制品进入市场。这些结果公布后,公众掌握了相关事实,一场风波逐渐消散。这个事件不禁令人感叹英国食品监管当局工作的严谨,连茫茫牛群里的一头牛都没有藏身之地!

法宝五:缺陷召回——构筑安全屏障

问题食品召回制度是发现食品质量存在缺陷之后采取的补救措施,是防止问题食品流向餐桌的最后一道屏障。世界各国特别是欧美等发达国家非常重视食品卫生安全检测体系的建设,并通过检测体系进行食品质量与卫生安全的监管。欧美国家十分重视食品安全管理方面的预防措施,并以科学的危害分析作为制定食品安全政策的基础。HACCP体系作为世界公认的行之有效的食品安全质量保证系统,在欧美等国家和地区的食品生产加工企业中得到广泛应用。HACCP体系的目标在于有效预防和控制可能存在的食品安全隐患,通过对食品生产的整个过程进行分析,找出对食品安全有影响的环节,确定关键性的控制点,并为每个关键点确定衡量限制和监控程序,在生产中对关键点严密监控,一旦出现问题,马上采取纠正和控制措施消除隐患。

美国食品安全责任主体明确,企业作为当事人对食品安全负主要责任。企业根据食品安全法规的要求生产食品,确保其生产、销售的食品符合安全卫生标准。政府的作用是制定合适的标准,监督企业按照这些标准和食品安全法规进行食品生产,最大限度地减少食品安全风险,并在必要时采取制裁措施。违法者不仅要承担对受害者的民事赔偿责任,还要受到行政乃至刑事制裁。美国召回制度在政府行政部门的主导下进行,食品召回分为3级:第一级是最严重的,消费者食用了这类产品将肯定危害身体健康甚至导致死亡;第二级是危害较轻的,消费者食用后可能不利于身体健康;第三级是一般不会有危害的,消费者食用这类食品不会引起任何不利于健康的后果,比如贴错标签、标志有错误或未能充分反映产品内容等。美国农业部根据农产品市场准入和市场监管的需要,建有分农产品品种的全国性专业检测机构和分区域的农产品质量监测机构。各州也建有州级农产品质量监测机构,主要负责农产品生产过程中的质量安全和产地质量安全。奥巴马政府食品监管改革要点之一就是授予美国药管局强制召回权,可以直接下令召回而无需要求生产厂家自愿。日前,美国FDA推出了食品召回官方信息发布的搜索引擎,以提高食品安全信息披露的及时性和完整性。通过搜索,消费者可以获得自2009年以来所有官方召回食品的详细动态信息。

例如,在2010年9月22日,FDA以及雅培(Abbott Laboratories)公司发布公告称,由于位于密歇根州的雅培奶粉工厂发现了一种常见甲虫,经内部质量评估后,公司决定召回8盎司、12.4盎司、12.9盎司罐装以及部分塑料容器装Similac婴儿奶粉(图2-3)。同时,雅培公司表示,被召回的产品仅在美国、波多黎各以及加勒比海一些国家销售,其他国家的产品不在召回范围之内。

欧盟由农业行政主管部门按行政区划和动物性食品种类设立全国性、综合性和专业性检测机构来负责执行监督检验。在英国食品标准署网站上,可以查询到问题食品的召回信息,包括食品生产厂家、包装规格和召回原因。例如,在一条公告中,写明召回 Natco公司生产的400克装咖喱鹰嘴豆,原因是未在标签中注明其含有芥末,可能会引起对芥末过敏人群的不适。像这种并不算很严重的原因都得到清晰监管,对那些大的食品安全问题公众也就更放心。英国历史上规模最大的食品召回行动发生在2004年,当时英国食品标准局在对超市食品进行检测时发现,一些品牌的辣椒粉已被可能致癌的色素苏丹红一号污染。食品标准局紧急责令全国各大超市和商店下架召回被怀疑含有此色素的食品达570多个品牌。对于不合格食品召回,德国食品安全局和联邦消费者协会等部门联合成立了一个“食品召回委员会”,专门负责问题食品召回事宜。2004年,在“食品召回委员会”监督下,亨特格尔公司调查发现,该公司生产的孕产妇奶粉和婴儿豆粉中有“坂歧氏肠杆菌”,威胁消费者尤其是婴儿健康。事件发生后,亨特格尔公司以最快速度召回了产品,另外还向消费者支付了1000万欧元的赔偿金。

图2-3 被召回的雅培问题奶粉

世界闻名的百年食品企业吉百利巧克力公司于2006年被英国监管当局要求紧急处理一批感染了沙门氏菌的巧克力产品。英国至少有53人因感染了沙门氏菌而导致了严重的胃肠道不适,患者中很多是儿童。据英国政府卫生保健机构(HPA)预计,实际发病人数可能有5倍之多。吉百利巧克力受污染事件被疑与之有关。截至2006年6月28日,该公司已从零售商和仓库紧急收回了成百万块巧克力和复活节彩蛋等产品,并运到垃圾填埋点处理掉(图2-4)。

图2-4 被召回的吉百利问题巧克力

法宝六:行业自律——促使食品安全根本好转

美国当代著名政治学家奥斯特罗姆提出了解决公共事务治理困境的“多中心治理”理念,同时设计了“社会自主治理”的操作性的微观规制。就是通过社群组织自发、有序地形成多中心自主治理结构,解决公共事务治理中的机会主义行为,保证系统持久、健康发展。从性质上看,政府监管是一种他律机制。在食品安全监管领域,非常有必要在政府他律机制之外,有效建立一个社会性的自律机制,形成他律机制和自律机制相配套的双约束机制。应当说,食品生产经营者也只是一个普通的市场经济主体,本能地追求利益最大化。发达国家能够充分认识和利用生产经营者的经济理性,通过建立完善的制度机制去约束其行为以实现其自律。具体包括:完善的监测、检测、评估、追溯等体系,提高违法违规行为被惩罚的概率;建立严格的奖惩机制、成熟的信用体系,加大对违规违法的惩罚,让绝大多数违法的生产者得不偿失,食品企业自愿的遵守规则,按照标准和要求生产安全食品。

总体上看,发达国家的食品安全管理体制是主体多元化的结构,形成了政府监管、消费者维权、行业自律、社会监督相结合的“四位一体”合作机制。

首先是民间消费者协会组织活跃。发达国家有许多专由消费者自发成立、自愿加入、自我管理的互助维权组织。这类消费者组织通常设有公众利益、追究企业责任等专门的委员会或咨询机构,为消费者提供帮助;通过收集相关消费信息情报、开展消费生活调查研究、对侵权后的消费者予以维权支持和诉讼救济等,维护消费者权益。2006年6月,美国一个名为“公众利益科学中心”的团体,起诉肯德基使用反式脂肪含量高的烹调油,促使反式脂肪成为媒体关注的热点,引来监管机构介入。肯德基很快宣布停止使用反式脂肪。其次是强化行业、企业的自律。发达国家行业、企业自律程度较高,很少会为了短期利益铤而走险。比如,欧盟食品安全管理体系对农场主提出了“良好生产指南”,规定了农产品的生产原则和保障措施,农场主一般都会严格遵循“指南”的原则和措施,一旦发现或怀疑可能影响人类健康的问题,都会主动向主管当局报告。还有是重视公共传媒的监督。在发达国家,企业违法违规的风险,不仅来自政府的处分和法律制裁,也来自媒体和社会监督的强大压力。2002年,日本著名的雪印食品公司把280吨进口牛肉假冒日本国产牛肉销售,骗得1.96亿日元的非法收入。此事被有关方面查获后,遭到了舆论和消费者的强烈谴责,不仅公司倒闭,两名主要负责人也分别被判处有期徒刑三年和两年半。

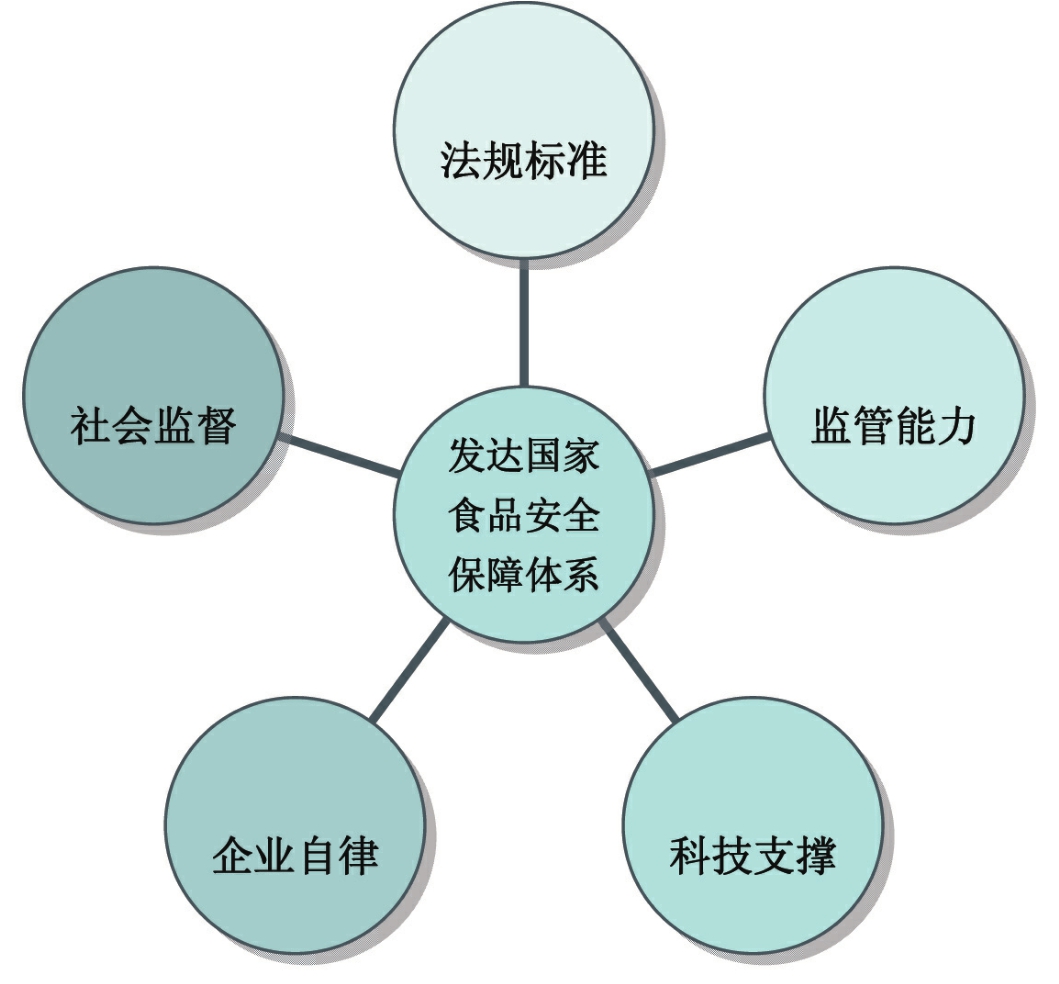

图2-5 发达国家食品安全保障体系构成

(资料来源:作者整理。)

当然,发达国家食品产业的行业自律之所以起作用,很重要的是其文化土壤,那便是食品生产经营者的社会责任意识。我们来看几个例子:例证一:2004年3月8日,日本京都浅田农产公司会长浅田肇(67岁)及妻子(64岁),因隐瞒禽流感疫情造成严重后果,双双自缢谢罪。发现一封遗书,上面写着“给大家添麻烦了”。例证二:2004年6月13日,韩国景象食品公司总经理申某(35岁),因公司用极不卫生的下脚料制作劣质饺子丑闻曝光,不堪压力,爬上汉城龙山区盘浦大桥投江自杀谢罪。其遗书中写道:“请再给食品生产商一点信任!”例证三:2006年9月12日,德国布鲁纳肉品批发公司老板乔治·卡尔·布鲁纳(74岁),因涉嫌贩卖120吨过期腐肉,在家中畏罪自杀。《明镜》周刊的评论则更为直接:腐肉奸商与其说是自杀,还不如说是被食品监督环境判处了死刑。不得不承认,中国食品产业的诚信意识与之相比还有较大差距。

发达国家的食品安全保障体系给了我们许多启示,这是一个由制度、机构、技术、文化和社会共同组成的体系(图2-5),每个要素缺一不可。具体而言:一是在政策层面,正确认识我国食品安全问题,科学地制定食品安全目标,进一步完善食品安全法律法规和管理体制,尤其要加大食品安全违法行为的惩处力度,加大监管威慑力。二是在技术层面,加强能力建设,健全食品安全支撑体系,包括标准制定、检验检测、监管队伍三大技术体系。三是在工作层面,明确“预防为主、源头治理”的工作思路,建立有效的监管协调机制,进一步明确各部门的职责范围和从中央到地方的工作机制,尤其是要根据风险分析的结果来科学分配监管资源,并及时把可能的风险控制在最小范围内。

【注释】

[1] 车文辉:《发达国家如何求解食品安全之惑》,载《求是》2011年第18期。

[2] 课题组:《国外食品安全保障体系及对我国的启示》,载《中国党政干部论坛》2011年第7期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。