四、文化创伤理论

本书第二章已经提到,西方社会独生子女比例的提高和工业革命有着密切的关系,经济基础的变化导致家庭观和生育观逐渐演变,最终成为一种自发的选择。然而,和西方缓慢的生育文化转型不同,中国的生育文化是在外力作用下突然从一个极端奔向另一个极端,20世纪50年代还在讴歌多生多育的英雄母亲,70年代突然变为“只生一个好”。这种突然性的政策转变对于植根了几千年的“多子多福”集体文化来说,是一种非比寻常的事件。作为一种强制性的符号互动,它带来一种“创伤”体验,并以各种形式潜伏在集体潜意识中,伺机而发。

美国耶鲁大学教授杰弗里·亚历山大(Jeffrey C.A1exander)2004年提出的“文化创伤理论”(cu1tura1 trauma)(15),是一种富有解释力的框架。他认为文化是独立于社会结构而存在的,具有自己的“意义”。这些意义的寻找过程会让人们建构出一些共同的记忆,从而获得认同和团结感。当某个集体的成员觉得他们经历了一些事件,这些事件在群体意识上留下难以磨灭的痕迹,成为永久的记忆,无法逆转,文化创伤就很可能会产生。

在文化创伤理论看来,创伤是由社会文化所中介、建构的一种属性,可能与事件同步发生,也可能事后重构而成。对中国人来说最典型的代表就是“文革”的记忆,因为身处那一时代的人们并没有觉得这是一种创伤,相反,“文革”结束以后,当人们以另外一套价值标准去观察那个年代时,才深刻感受到了“痛苦”。这些事后重构的创伤记忆并不等于虚幻,也不是非真实的。因为文化创伤对于群体认同有着特别的意义,“藉由建构文化创伤,各种社会群体、国家社会,有时候甚至是整个文明,不仅在认知上辨认出人类苦难的存在和根源,还会就此担负起一些重责大任。”集体的成员一旦辨认出创伤的缘由,并因此担负了这种道德责任,便界定了他们的团结关系,而这种方式原则上让他们得以分担他人的苦难。

正如前文提及的,“多子多福”的生育文化诞生并深植于中国乡土社会结构。这种文化延续了数千年,按杰弗里·亚历山大的说法,已经独立于社会结构之外,具有了自己的“意义”,短时期里对这种文化的突然改变,势必会带来种种创伤体验。

早在20世纪30年代,本书第一章里讲到过,在桑格夫人等人的努力下,虽然这时家庭计划理念已经东渡到了中国,对中国知识分子群体产生不小的影响;女性生育孩子的数量已经大幅下降;养育独生子或者独生女也已经成为知识阶层和富裕阶层的一种生育选择;但在生育价值方面,就算在现代性较强的这一群体里,仍旧呈现出传统性占绝对优势的局面。

中国人生男育女之事,久受礼教及家庭主义之支配与把持,有志于改革者宜特别少生子女或竟暂时禁绝生育,以示反抗精神。

1927年的《时事新报》对知识界人士的调查中,对于上面一段所描述的这一观点,赞成者只有20.9%,反对者达79.1%。显然,知识分子们反对将中国人的生育行为看作是受礼教及所谓家庭主义祸害的结果,也不赞成以少生、绝育等极端方式以示反抗。而且对于独生子女现象,民间大量存在以俚语、嘲讽、夸大养育难度、污称其父母重享乐等多种方式,表达了集体心理中对这种有违“多子多福”传统的行为的不满。

1980年计划生育政策实施以后,国内学界针对生育意愿的研究很多,尤其是侧重胎数和性别偏好。研究者对农村、城市、流动人口、男性女性、未婚已婚等不同群体的中国居民进行了调查,认为中国人对子女的数量偏好已经明显改变,一个子女已经成为城乡居民的共同选择;但在农村地区,特别是不发达地区的农村中,男孩偏好仍然普遍存在(16)。

当代人口学者们热衷于讨论生育意愿和生育行为之间的关系,希望通过科学的模型演算,判断生育意愿表示想生两胎的人最终真正会生几胎:少于两胎或多于两胎?这种讨论事实上还是没有脱离科学主义的束缚,意义不大。制约人们最终生育行为的,是社会结构性因素和文化因素。在当代社会中,人们的生育价值是否真正发生了改变,多子多福是否真的成为一种历史,这个问题更有意义。

阎云翔对黑龙江省下岬村的人类学考察,是近年来有关生育价值系统论述的不多的著作之一(17)。他在深入观察了1949—1999年间这个村庄中家庭和居民的择偶、婚姻、生育、赡养等现象后,认为当代中国的生育文化已经发生了质的转变:新一代父母不再相信多子多福和养儿防老,他们服从计划生育政策,并且注重自身的物质享受。妻子地位提高,在生育问题上有更多发言权;越来越多的人选择少生,村庄文化也发生改变,少生成为一种主流。他认为国家在家庭变迁中起到了最为关键的作用,并推动了私人生活的转型。与经济领域的市场化转型相对应,社会领域个体开始崛起,并由此带来了社会结构的变化,个体化的社会开始形成。

对于阎云翔得出的这种过于乐观的西化结论,很多中国文化的研究者不一定会赞同。中国社会虽然在最近30年已经发生了巨大的变化,但轻易断言个体化的社会就此崛起,显然过于武断。偌大一个中国,要找到与下岬村相反的个案非常容易,同样能从另一个侧面证明,传统仍旧在中国社会根深蒂固。比如中国社科院社会学所张丽萍在云南某苗族村寨的人类学研究发现,虽然计划生育在医疗、养老、低保上不断为村民提供利益保障,但村民们仍然“上有政策、下有对策”,通过架桥、“背孩子”、B超流产、“活动”女婴等多种方式,实现自己多子多福的愿望(18)。

定量调查的结果也反映,在当代中国人的头脑中,传统生育价值仍然有着旺盛的生命力。郭志仪(19)等人利用2007年调查数据,分析甘肃省居民生育目的,发现在被问及夫妻生育孩子的原因时,甘肃省1 102名被调查者列出的最重要的原因顺序是:“养老送终”(39.7%)、“精神慰藉”(19.3%)、“传宗接代”(18.3%)、“家庭稳定”(12.8%)、“家族兴旺”(4.8%)。中原地区农村的调查结果也比较类似,在1986年、2007年两次调查中,养儿防老、传宗接代的传统生育价值在青年农民中仍然接近或超过50%(20)。王学义等人(21)对全国18—52岁妇女的生育意愿调查数据的分析也显示,不同地区差异较大,中西部地区妇女的生育意愿明显高于东北部地区。

不同地区、城乡之间的生育价值仍旧存在落差,在城市或者沿海地区,居民的生育价值已经表现出现代化、个体化的趋势,但在内地或者说相对封闭的农村地区,生育价值仍旧保留着传统化的特点。这些研究的结果也和笔者2001年开始在上海做的“独生父母”研究(22)相互印证。此研究针对上海1 828位0—6岁父母开展,调查结果显示,55.9%的父母认为“育儿是人生必不可少的环节”,25.6%的父母认为是为了“增加人生乐趣”,城市中这些年轻父母更普遍认可生育在个人层面上的意义,而对生育的传统功能性意义,如传宗接代(2.3%)、养老(1.6%)、使家庭稳定(3.5%)等的赞同率都低于5%。

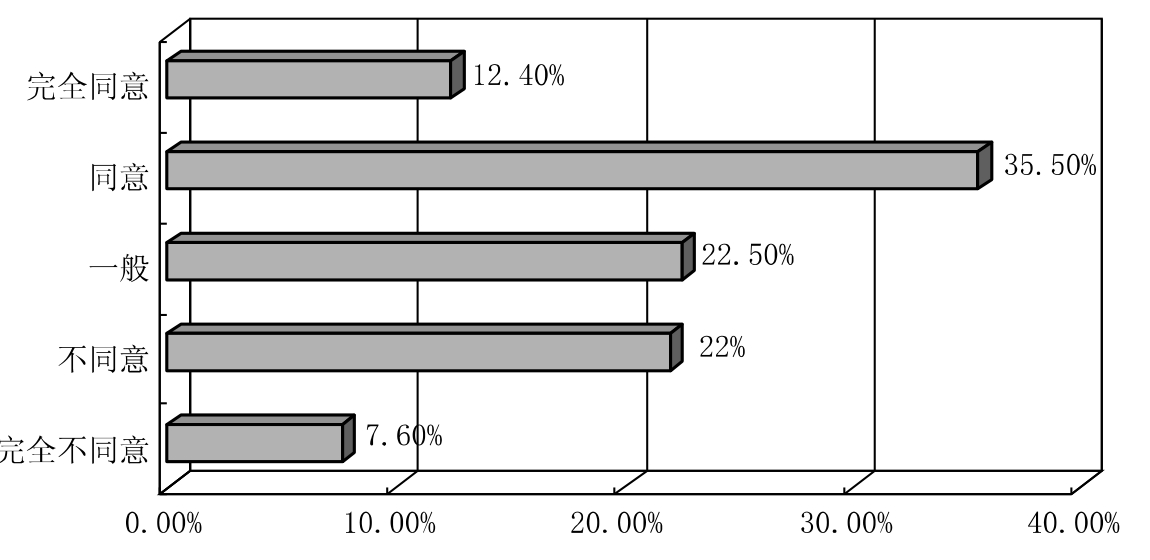

但即使是在上海这样一个现代化程度很高的“国际化大都市”中,人们对于生育仍然表现出一种矛盾的态度。在2010年的1 088份上海父母调查中,除独生子女刻板印象外,笔者还询问了家长们对以下看法的态度:“如果可以,我不愿意只要一个孩子。”结果完全同意和同意的家长占到57.9%,远远超过了持反对意见的家长比例。这一结果也和历年上海生育意愿调查相一致,超过一半以上的家庭都认为两个孩子是比较理想的家庭子女数;但家长们的矛盾态度也表现得很明显,虽然想要两个孩子,但对独生子女又有一种情感上的接纳。在调查中,对“不喜欢独生子女”持否认态度的家长占多数,为50.7%,承认自己不喜欢独生子女的家长只占到22.3%。一方面大部分人表示如果可以,不愿意只要一个孩子,另一方面大部分人又否认自己不喜欢独生子女。那么,是什么原因导致了人们的这种矛盾情感呢?

图4-2 父母对“不愿意只要一个孩子”的看法

从东西方生育文化的转型可以看出,中国生育文化转型是外力带动下的转型,来自上层建筑的政策直接推动了生育行为的改变,并最终影响到生育文化。另一方面,中国生育文化是几千年沉淀的结果,有着浓厚的历史和社会底蕴,在现代性的压力之下时不时仍然会抬起头来,引发传统价值和公共政策之间的冲突,比如2012年7月陕西安康孕妇引产的事件,一度被媒体炒作得沸沸扬扬,引发了人们的种种质疑和争论。

西方生育文化的转型来自经济技术基础的推动,这是一种内生性的生育文化变革。女性价值转变、家庭功能消解、社会保障提升,继而带动生育行为的变化,低生育率因此成为一种很难改变的社会现实,任凭政府再三鼓励多生多育,提供生育津贴、免费读书和儿童照料,人们照样追求个体的价值,享乐至上,而不愿顾及自己的社会责任。

马林诺夫斯基(B.Ma1innowski)曾用自己的稿酬资助费孝通的乡土社会调查。他在《文化论》一书中说:“‘社会制度’是人类活动有组织的体系。任何社会制度都针对一种基本需要。”他提到的社会制度,事实上和费孝通的生育“制度”一样,是一种广义的制度,包括习俗和政策法规。按这种解释,无论是传统意义上的“习俗”也好,还是现代意义上的“政策”也好,根本目的是为了满足人类的基本需要,习俗更多地符合集体心理的需求,而政策则是满足公共利益的需要,前者情感成分更多,后者抽象理念更多。如果公共利益的代表和集体心理需求产生强烈的冲突,那至少说明这种代表是非常不充分的。

【注释】

(1)费孝通:《乡土中国·生育制度》,北京大学出版社,1998年版。

(2)马戎:《“差序格局”——中国传统社会结构和中国人行为的解读》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》,第44卷第2期。

(3)金观涛、刘青峰:《开放中的变迁——再论中国社会超稳定结构》,法律出版社,2011年版。

(4)鱼是生殖力极强的生物,“鲤鱼撒子”意即祝愿新婚夫妇多生子女。

(5)侯建新:《农民,市场与社会变迁——冀中11村透视并与英国乡村比较》,社会科学文献出版社,2002年版,第101页。

(6)张培刚:《清苑的农家经济》《,社会科学杂志》第7卷第1期,国立中央研究院社会科学研究所1936年3月,第47页。

(7)徐浩:《农民经济的历史变迁——中英乡村社会区域发展比较》,社会科学文献出版社,2002年版,第382页。

(8)费孝通:《乡土中国·生育制度》,北京大学出版社,1998年版。

(9)王瑞芳:《没收族田与封建宗族制度的解体》,《江海学刊》,2006年第5期。

(10)张国洪:《吴地传统生育观概述——吴地传统人口思想的民俗学考察》,《学术月刊》,1997年第8期。

(11)李中清、王丰:《人类的四分之一:马尔萨斯的神话与中国的现实(1700—2000)》,三联书店,2000年版,第85页。

(12)[法]安德烈比尔基埃等:《家庭史》(3),三联书店,1998年版,第317页。此两段中生育数据均引自此书。

(13)李银河、郑宏霞:《一爷之孙》,上海文化出版社,2001年版。

(14)资料来源:西汉公元2年至清1911年的数据选自邓伟志、徐榕:《家庭社会学》,中国社会科学出版社2001年版,第57页;1931—1944年家庭规模数据由陈达根据十个普查区的数据整理(《现代中国人口》,天津人民出版社,1981年版,第33页);1953年、1964年、1982年、2010年数据分别来自一普、二普、三普、四普、五普、六普中国大陆家庭人口数据。

(15)杰弗里·C.亚历山大:《迈向文化创伤理论》,载于陶东风等主编:《文化研究》第11辑,社科文献出版社,2011年版。

(16)顾宝昌:《人口发展论坛:生育意愿、生育行为和生育水平》《,人口研究》,2011年第3期。

(17)阎云翔:《私人生活的变革:一个中国村庄的爱情、家庭与亲密关系(1949—1999)》,上海书店出版社,2006年版。

(18)张丽萍在2011年中国社会学学会年会的发言中介绍,为了生男孩,当地传统认为在屋前修桥(架桥)、背男孩进屋(背孩子)、丢弃或溺杀女婴(“活动”),这些方式可以帮助生育男婴。

(19)郭志仪、祝伟:《甘肃省居民生育意愿与生育目的的调查研究》,《西北人口》,2009年第5期。

(20)王磊《:中原青年农民生育观念研究——基于豫西田野调查》,《山东理工大学学报》,2012年第1期。

(21)王学义等《:禀赋、场域与中国妇女生育意愿研究》,《人口学刊》,2011年第1期。

(22)包蕾萍、陈建强《:中国独生父母婚育模式初探:以上海为例》,《人口研究》,2005年第1期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。