六盘春潮绿固原

固原市古称高平、原州,因其处在西安、兰州、银川省会城市所构成的三角地带的中心,所以,自古以来都是交通枢纽、军事重镇,故史称固原市“据八郡之肩背,绾三镇之要膂”。

斗转星移,时过境迁。地处黄土高原、地貌丰富多样的固原地区,因长期受水流切割和风蚀的影响,沟壑纵横,地面支离破碎,生物种类逐渐减少,植物生长速度缓慢,自我修复能力越来越弱。加之人口增长过快带来的滥垦乱伐和超载放牧,使这里的生态环境遭到极大破坏,生态条件十分脆弱,成为黄河中上游水土流失最严重的地区之一。旱、雹、洪、冻、风等自然灾害频繁,尤以干旱为最,素有“十年九旱”之说。

天高地厚的黄土高原以它千万年的默默积淀,见证着萧关古道的沧桑变迁。这里曾有过水草丰美、富庶一方的记忆,更有过满目苍凉、贫瘠痛苦的呻吟……进入21世纪,面对宁夏寻求跨越式发展的战略机遇,固原市委、市政府审时度势,倾情描绘发展蓝图,带领全市人民埋头苦干,以建设大六盘生态经济圈为主线,在加强六盘山外围土石山区生态系统恢复和重建的基础上,在黄土丘陵区发展具有地方特色的生态农业、旅游业和农牧产品加工业,优化产业结构,初步探索出了一条符合固原实际的农业产业化发展路子,在贫瘠的黄土塬上谱就了一曲抓机遇、求发展的恢弘乐章。

六盘山外缘区也曾树木葱郁、溪流众多,但历史上持续的毁林开荒导致山秃人穷,成了我国西部生态环境最恶劣的地区之一,还因经济落后被冠以“苦瘠天下”之名。人们从大自然的惩罚中警醒:兴不好林,就富不了民。自治区党委、政府应时顺民,自2005年开始整合项目、资金,全力建设大六盘生态经济圈,恢复和重建宁南山区森林生态系统,为区域经济的快速持续发展开辟道路。固原市坚持生态优先,生态、经济、社会三大效益相统一的原则,以流域为单元,以山系、河流为骨架,实行集中连片,山、水、田、林、路综合治理,宜封则封,宜造则造,逐步扩大大六盘保育实施区域。对六盘山自然保护区,通过严格保护、积极培育、保育结合、休养生息等综合措施,切实加强森林资源管护和生物多样性保护,在挂马沟、绿塬、和尚铺、青石嘴、峰台、二龙河等6个林场完成封山育林1万亩,荒山造林5.2万亩,实现造林和封育的双增长;对六盘山外缘区和月亮山区,通过人工造林、封山育林、退耕还林和加强森林管护等措施,大力恢复六盘山外围土石山区的森林植被,进一步扩大水源涵养林面积,共完成退耕还林5.26万亩、封山育林8.7万亩、荒山造林5.64万亩;对河谷川道区以建设高标准农田防护林网和发展优势特色产业为重点,大力加强“枸杞、中药材、两杏、种苗”等基地建设规模,结合小流域综合治理,建立生态与经济协调发展的林业产业示范园。

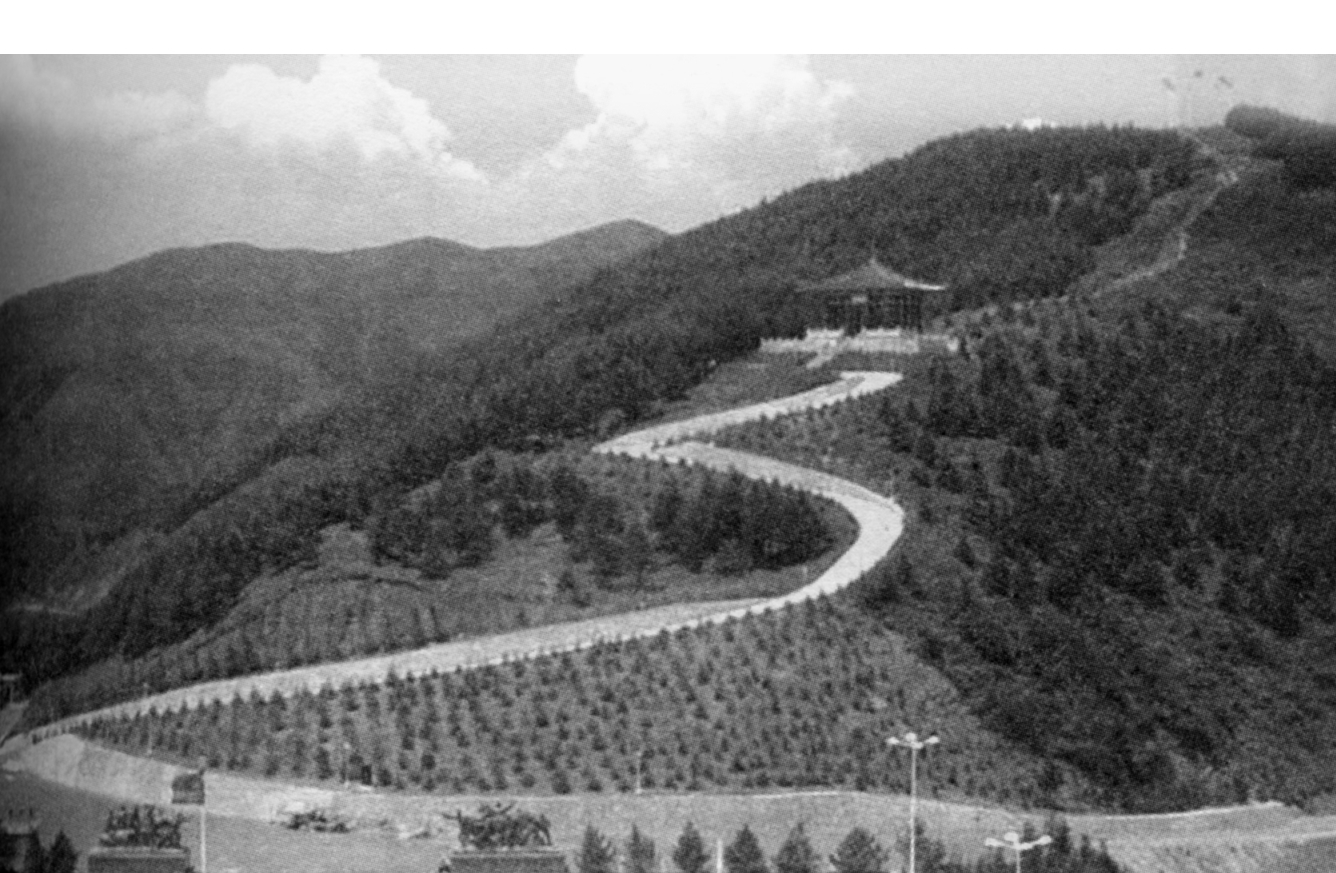

六盘山

如今盛夏时节,六盘山区满目葱郁,山地、丘陵、河谷以及川地,几乎难以见到裸露的土地,耕地上种满粮食与经济作物,山坡上植满了沙棘、柠条、山桃、山杏等树种,宁南山区在人们印象中的“焦黄之色”已被或深或浅、或高或低、或远或近的绿色所覆盖。古雁岭和东岳山,已形成了针阔混交、乔灌搭配和层林叠嶂、鸟语花香的高山园林景观。特色经济林、种苗花卉、生态旅游三大支柱产业,两杏、沙棘、柠条、枸杞、中药材、桑蚕、苗木花圃7个产业基地初具雏形。大六盘生态经济圈水源涵养林经济、社会效益正在逐步显现。

恢复和重建后的大六盘生态系统,不仅可调节六盘山地区乃至黄土高原部分区域的气候,改善固原市长期干旱少雨多风及生态环境脆弱的局面,而且还可促进山区经济快速发展。据初步估算,到2015年每年可实现新增产值54.29亿元,农民年人均纯收入增加900元。

植被大面积恢复,农业产业特色化、规模化,劳务输出职业培训体系化,新农村建设,使宁南山区的生态大农业格局初步形成。固原市四大支柱产业———马铃薯、草蓄、劳务和旅游业得到了长足发展,成为支撑经济发展和农民增收的主要渠道。2007年,支柱产业提供给农民的人均纯收入达到1360元,占农民人均纯收入的63%,比2002年提高13.9个百分点。全市牛、羊饲养量分别达到65万头和140万只,六盘山麓已成为宁夏南部及周边地区最大的肉牛繁育基地。马铃薯种植面积从2002年的75.9万亩增加到208.8万亩,鲜薯外销总量达到30万吨,淀粉加工能力达到30万吨。劳务产业形成了福建、“长三角”“珠三角”、胶东半岛和新疆等主要劳务基地,2007年,共输出劳务人员11.1万人,实现劳务创收3.98亿元,农民人均劳务收入达1047元,占农民全年人均纯收入的46%。固原市已成为全国具有一定影响的劳务输出大市。

如今,固原市森林覆盖率从2000年的12.8%提升到17.6%,比全区平均森林覆盖率高出4.8个百分点,接近全国森林覆盖率18.2%的平均水平。目前,固原市保持着全区生态建设第一市的佳绩,以退耕还林为主的天然林、三北防护林及一批重点林业工程相继完工后,使全市林业用地面积增至668万亩。其中城市绿化面积增加到1.23万亩,城市绿化覆盖率达到23.5%,人均占有绿化面积超过10平方米。古代诗人笔下曾有过的“重重赭林迷樵径”的情景又露端倪。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。