论流动人口的生育行为

杨子慧

近两年,以“超生游击队”闻名一时的流动人口躲生、抢生、超生现象,引起了国内外专家学者们的广泛关注和忧虑。它不仅被认为是当前中国人口控制中,与早婚早育、多胎生育并列的三大难题之一,而且被列为目前大城市流动人口管理中最棘手的问题。

“超生游击队”的出现,确实使本来就纷繁的人口问题变得更复杂化了。但是,流动人口及其生育问题作为改革开放中出现的新情况、新问题,时间并不长,现在即以“超生游击队”作定论为时过早,既无扎实的理论依据,又缺乏较长时间的实践检验,是不公正也不妥当的。

我认为,对流动人口和他们的生育行为,既要看到他们给计划生育和控制人口带来的现实困难,又要以辩证的观点,发展的观点看到人口迁移流动在本质上对生育率的抑制作用。应当说,流动人口的生育问题是困难与希望同在,利弊兼而有之。

本文试图就这个问题进行探讨,求得对流动人口及其生育行为有一个合乎科学的、公允的评价。当然,对其带来的困难和问题也不容小觑,理应制定切实有效的对策。

一、理论解释

人口的迁移流动对降低生育率有积极的影响。这是人口迁移理论中重要的研究发现。

迁移理论的研究起始于一百多年前的西方发达国家。但是,迁移理论真正的发展时期是1885年。学者们从英国1871年和1881年进行的两次人口普查中发现,人口的迁移已形成一些简单的规律。比如,大部分人的迁移都是短距离的,长距离的迁移一般都是流向重要的工业和商业中心;而且这些迁移流动具有阶梯性;不论哪一种迁移流都同时伴随着一个逆迁移流;城市迁移的人口少于农村;短距离迁移女性多于男性,长距离迁移则是男性多于女性;技术发展快的地方迁移量增加,等等。

随着工业、经济、社会的发展,人口的迁移和流动不断增加,对迁移的研究便也逐步加深。学者们在分析研究迁移、流动者的特征和动因中发现,迁移流动同生育率之间有着极为密切的关系。在迁移转化的早期阶段,由于工业、社会、经济的发展,人们的生活条件在一定程度上得到改善,人口死亡率下降,但出生率仍保持传统型农业社会的高水平,人口自然增长率便显著上升。这给有限的自然资源利用带来极大的压力。人们对人口增长所带来的压力做出各种各样的反应:有的推迟结婚年龄;有的采取节制生育的措施,如人工流产、溺婴或避孕;而相当一部分人则是通过迁移来减轻人口过多所带来的压力。特别是农村人口多,就业、教育和生活条件都不如大城市,悬殊的差别形成城市的巨大拉力和乡村的强大推力,使大批农村人口产生了迁移愿望,出现了由农村向城市的迁移流。在迁移转化的后期阶段,工业化的范围更扩大了,新型城市不断出现,城市化程度迅速提高,城乡之间出现了更大差别。一方面,城市强大的拉力吸引人们迁移;另一方面,由于城市服务设施和承载力不足,迁移者又面临诸如住房等的困难。类似迁移转化早期阶段的那种农村向城市的大批迁移流显著减弱,而农业生产活动吸引了大量劳动力。但是,这个时期由于交通和通讯条件的显著改善,临时性迁移却明显增加。工业化城市中第三产业的兴起,吸引了不少劳动力,大批农村人口暂时迁移流动到大城市加入非工业生产的行业中去,尤其是服务性行业的迅速发展,使得一些农村人口可能在城市暂住、逗留半年,乃至更长时间。这种迁移流动情况,与我国目前的情况极其相似。研究发现,不论在迁移转化的早期阶段,还是在迁移转化的后期阶段,农村人口向城市的迁移流动对降低生育率都有积极的影响。

为什么农村人口向城市的迁移、流动对降低生育率能够产生积极的影响呢?我认为这要从人口迁移流动的目的谈起。一般说来,按照迁移流动的目的划分,迁移流动人口大体上可分为两种类型:

一类是发展型,或称开拓型,是迁移流动人口的主体。他们大都具有一定的知识、技能或专长,对前途有较大的抱负。他们对原居住农村的生活条件、生活方式、教育和就业机会及发展前景等存有明显的不满意度。他们希望迁移流动到比原居住地优越的地方,或者期望改变生活条件,提高生活质量;或者期望改变受教育和就业的环境;或者期望增加实现自我的几率,改善提高自己的社会地位。对发展型迁移流动人群来说,他们更多地倾注于事业和自我的发展,在这些方面付出极大的精力和时间,发展需求占据了主导地位,而婚姻和生育需求则居于次要甚或极次要的地位。他们大都愿意在发展方面有了较大成就后,再考虑婚姻和生育问题。因此,这部分人的生育率都比较低,最少要比他们原来居住的农村的生育率低得多。

另一类是保守型,或称生存型,是迁移流动人口中的少数。他们大都保持了迁移流动前的社会职业形态和农村的生活习惯,并不希望通过迁移流动改变之,只是为了生存才易地而作。对于这部分人来说,迁移流动是一种谋生的形式,而不像发展型那样有更广泛、更深层的期望值。他们依恋故土的乡情更为浓烈,与原居住的农村没有也不打算割断任何联系。因此,他们迁移流动的形式基本都是季节性。这部分迁移流动人口大都保持了农村的婚姻和生育习俗,较之发展型的迁移流动人口有显著差别。

西方人口学家对迁移流动有利降低生育率则另有一番研究,他们从人口迁移流动的原因,形式和个性特征等因素分析,提出了四种理论解释:[1]

(一)适应理论,也称文化适应效应

这种理论认为,农民由生育率高的农村迁移流动到生育率低的城镇以后,就其生育行为而言,有一个适应过程。开始时,人虽然已转化为城镇人口,但他们的思想观念、生活方式、生育需求和生育行为等许多方面并没有完全城市化,仍保持了农村较高的生育水平。随着时间的推移,迁移流动人口在社会、经济、观念、生活习惯等各方面逐渐与城镇人口相适应,并逐渐改变和最终放弃原有的生育观念和生育行为,实现了向城镇人口低生育水平的转化。这种文化适应现象,是城乡经济社会状况差别的反映。因此,人口的迁移流动从根本上来说有利生育率的降低。

(二)选择理论

这种理论适用于“发展型”的迁移流动人口。迁移流动不是所有人的共同行为,而只发生在具有某些特征的人身上。由他们个体的特征,如年龄、文化程度、技能专长、职业和婚姻等所决定,迁移流动者大都具有较高的素质和强烈的发展需求,事业心很强。他们迁移流动的主要目的在于实现自我的发展,因而有意识地控制自己的婚姻和生育节奏及家庭规模。这些迁移流动者不需要经过适应过程,就可以保持较低的生育水平。

(三)干扰理论

这种理论认为,人口迁移流动过程本身,对迁移流动者的生育行为是一种干扰因素。从生理学和社会学的角度分析,在迁移流动的过程中,迁移流动者的生活总是处于一种紧张、不安定和艰苦奋争的状态,在精神、体力等方面要承受一定的心理负担和社会压力,绝大多数迁移流动者不愿意在此阶段受孕或生孩子。这是被认为迁移流动直接影响生育率的理论依据。也有的学者认为干扰因素是暂时的,待迁移流动者紧张心理消除、生活趋于平稳后,生育水平将出现补偿性回升。但从长远看,迁移流动者社会环境的改变,使他们的社会化内容、形式变得丰富、复杂,社会化进程明显加快,通过与城市人口的社会联系和交流,逐渐改变原有的生育观念和生育行为,他们的生育水平最终还是要趋于下降。

(四)中断理论

所谓中断是指因迁移流动造成夫妻分居,性生活中断,从而使妻子减少受孕机会。一般说来,人口的迁移流动男性的作用较大,在很大程度上是单一的,并不是夫妻结伴而行的共同行为,往往先是单一的,或者较长时间内是单一的,而后才有另一方的迁移流动。这种递进式的迁移流动,同样会降低生育率。

从上述中外研究理论看,人口的迁移流动对降低生育率是有积极影响的。尽管这些理论是从西方国家人口迁移流动的实践概括出来的,但对我国同样有借鉴意义。我们没有理由认为“外流人口成了一支庞大的多生超生‘游击队’”,使人口的迁移流动代人受过,蒙受不白之冤。把流动人口笼统地冠之以“超生游击队”,在理论上是一个疏漏。它不仅使人们看不清人口迁移流动对生育率的积极影响,甚至在某些程度上损害了人口迁移流动对经济社会发展所起的积极作用的形象,重犯“倒洗澡水连孩子也倒掉”的愚蠢错误。必须充分肯定,人口迁移流动的影响十分广泛,不仅影响人口学的各个方面,而且对现代化有重大意义。众所周知,美国是当今世界最发达的国家之一,然而这个国家是由移民构成的。

二、实证分析

人口的迁移流动对生育率的积极影响,不仅理论上是成立的,而且在实践中也可以找到大量的例证。本文选择了以下三个方面的数据资料加以论述。

(一)大型调查提供的实证资料

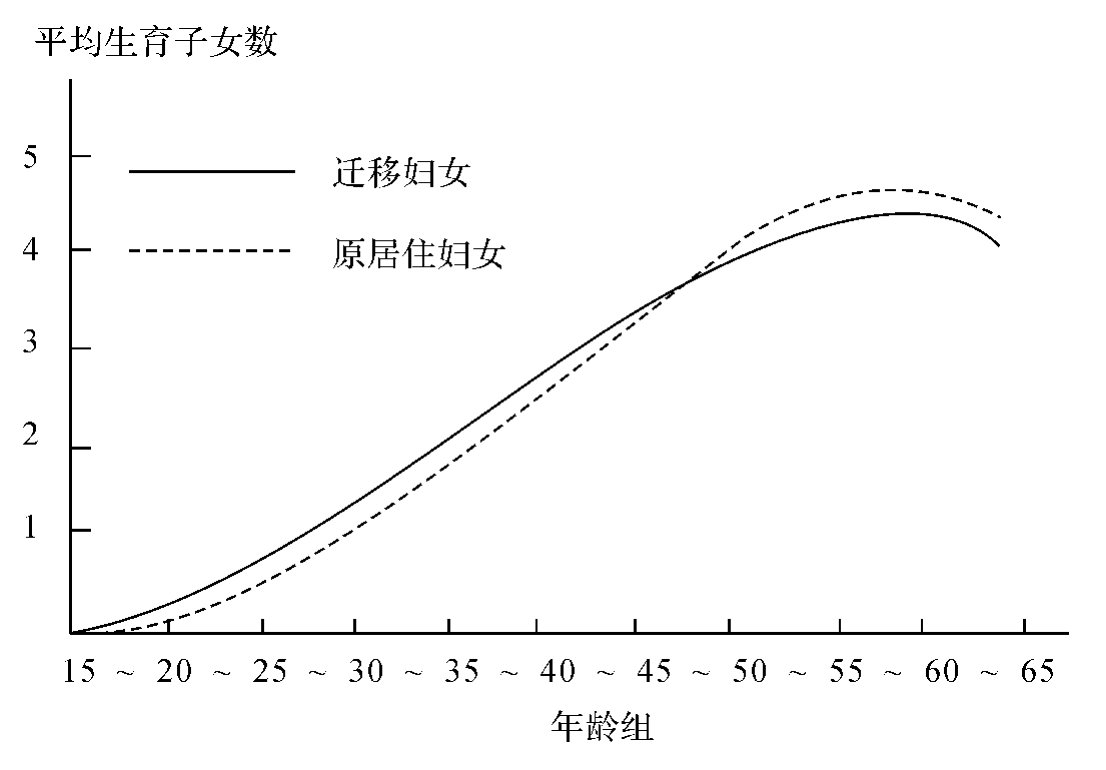

1.1987年,中国社会科学院人口研究所和16个省区共同承担完成的“七五”国家社科重点项目“中国74城镇人口迁移调查”,在我国第一次取得了有关移民生育状况的资料。即按特大城市、大城市,中等城市、小城市和镇5个等级划分,分别取得15~65岁及以上移民与非移民妇女人数、生育妇女人数、分孩次生育子女数(活产)、现存活子女数4项直接数据,机器汇总中又取得若干交叉汇总数据。经过加权处理后的平均生育子女数显示,30岁以上年龄队列妇女的平均生育子女数,[2]迁移妇女与城镇原居住妇女在变动趋势上有极强的一致性,但分年龄段比较却有明显差别。30~34岁、35~39岁、40~44岁、45~49岁4个年龄组的平均生育子女数,迁移妇女仅略高于城镇原居住妇女,但50~54岁、55~59岁、60~64岁、65岁及以上各年龄组的平均生育子女数,迁移妇女明显低于城镇原居住妇女,而且年龄越高差距越大。这个分析说明两个问题:一是迁移妇女的生育率与城市原居住妇女相比,确实有一个先高后低的转化过程(见图1),这与戴维·戈德堡根据“早期社会化”和“文化适应”理论得到的结论是很吻合的;[3]二是迁移妇女前4个年龄组的平均生育子女数仅略高于城镇原居住妇女,那么肯定要低于迁出地农村妇女的生育水平,这个推论是不容怀疑的。值得注意的是,总起来看,30岁以上迁移妇女的平均生育子女数为2.9762,而城镇原居住妇女为3.1962(见表1),表明迁移确实降低了生育率,不仅低于迁出地农村妇女的生育水平,而且还略低于迁入地城镇原居住妇女的生育水平。[4]

由于这次调查仅限于城镇内原居住者与迁入者的调查,所以无法了解迁移者迁出地的生育状况。但借助1982年全国1‰人口生育率抽样调查资料,两次抽样调查的城镇妇女对应年龄组的平均生育子女数十分相近。而与同期农村妇女的生育状况相比,迁移妇女的生育水平大大低于农村妇女的生育水平[5]。

图1 中国74城镇迁移妇女和城镇原居住妇女生育状况

表1 中国74个城镇迁移调查中有关妇女的生育状况(1986年)

注:*只计算30~65岁以上平均生育子女数,迁移妇女为2.9762,城镇原居住妇女为3.1962,15~29岁不能反映经历年龄生育率,故舍去不用。

资料来源:①《中国1986年74城镇人口迁移抽样调查资料》,载《中国人口科学》1984年专刊第2期。②平均生育子女数为加权处理数据。

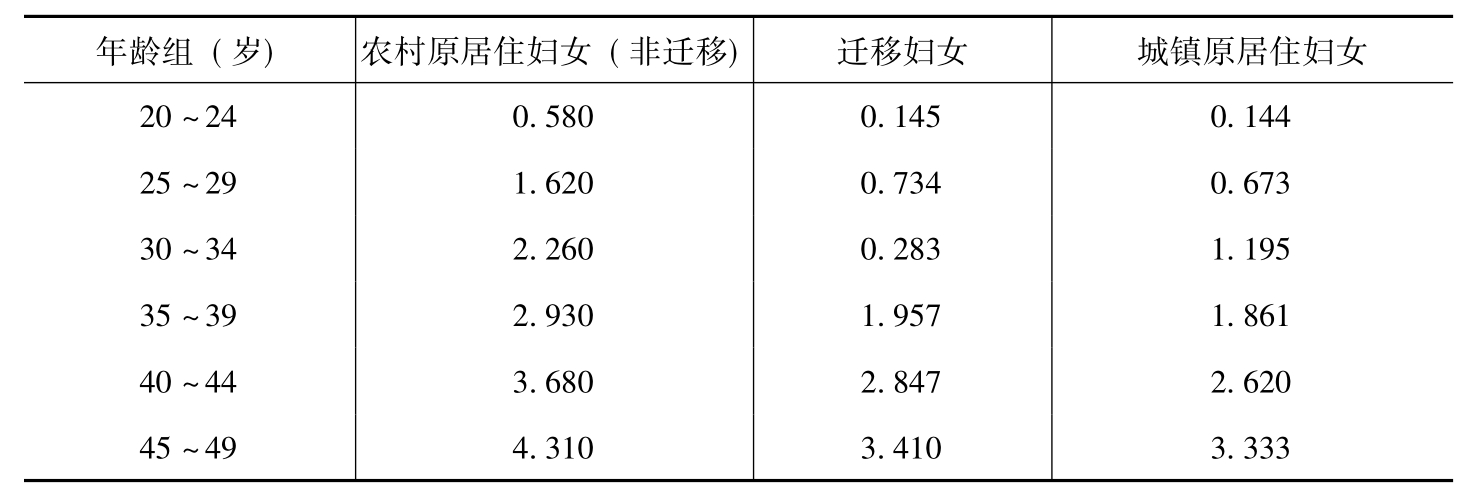

将74个城镇迁移调查与1987年全国1%人口抽样调查比较可以看出,迁移妇女年龄组的平均生育子女数都明显低于农村非迁移妇女的平均生育子女数(见表2)。

表2 农村非迁移妇女与迁移妇女分年龄组平均生育子女数

资料来源:①农村原居住妇女(非迁移)平均生育子女数为1987年1%人口抽样调查数据。②迁移妇女与城镇原居住妇女平均生育子女数为1986年城镇人口迁移抽样调查数据。

表2显示,迁移流动对生育行为的积极影响是不容低估的。

2.1988年国家计划生育委员会完成的2‰人口生育、节育抽样调查,取得了部分迁移流动人口中已婚妇女生育状况的数据,可以直接用来分析研究迁移流动妇女与非迁移流动妇女生育率的差异。根据此次调查的10%汇总资料,已婚妇女共44220人。其中迁移流动已婚妇女为39773人,占89.94%;非迁移流动已婚妇女为41147人,占10.06%,基本上可以满足对迁移流动和非迁移流动已婚妇女生育水平比较分析的需要。[6]

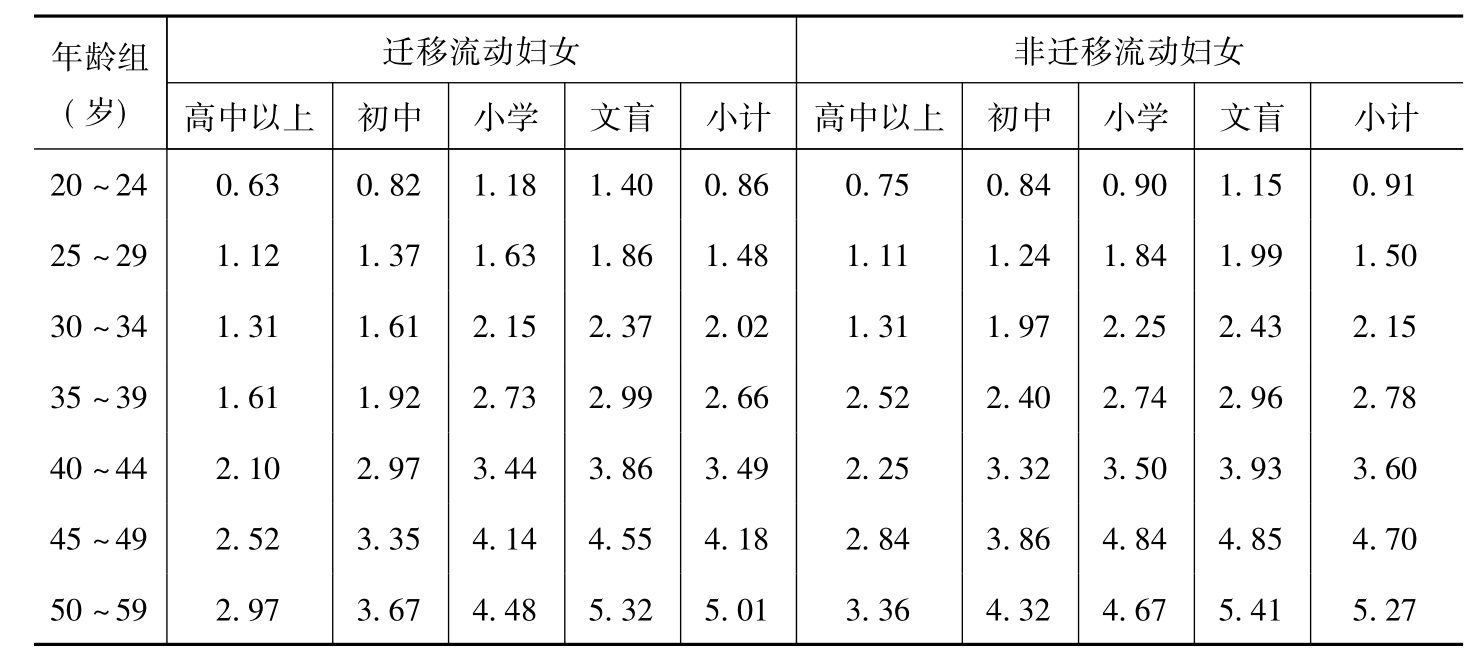

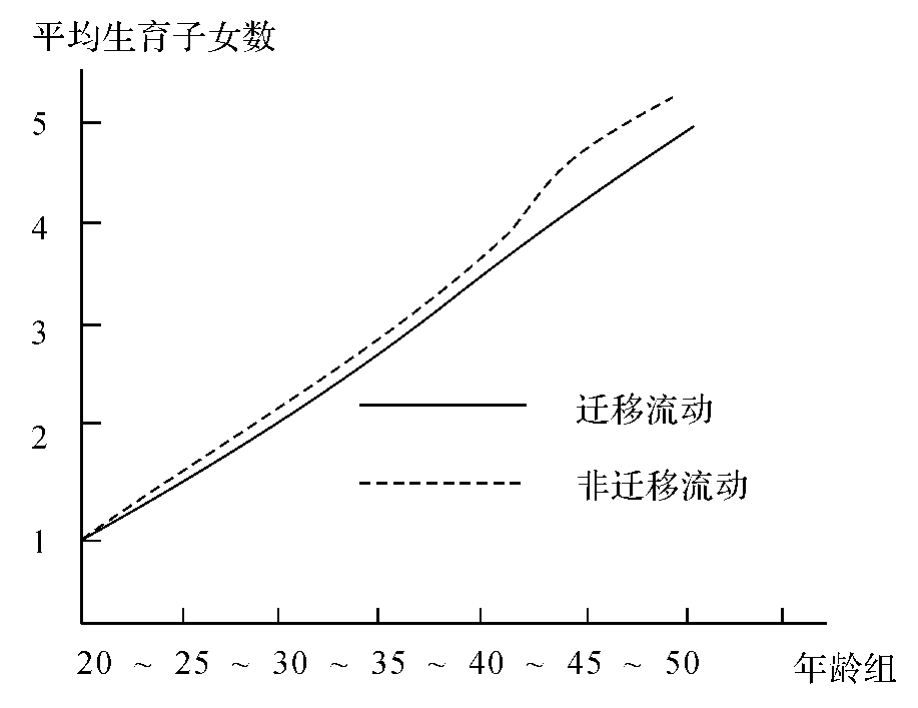

表3给出了调查时点取得的迁移流动已婚妇女与非迁移流动已婚妇女按文化程度和年龄分组的平均生育子女数。从“小计”栏可以看出,迁移流动已婚妇女与非迁移流动已婚妇女生育水平的差别是很明显的(见图2),比1986年74个城镇迁移人口抽样调查迁移与非迁移妇女生育水平的差别还要明显。从表3还可以看出,尽管迁移流动者较之非迁移流动者生育水平有明显降低,但不同文化程度的迁移流动已婚妇女对这一反映的程度却大不相同,具有初中以上文化程度者比小学以下文化程度者更容易显示迁移适应理论、选择理论、干扰理论的作用。

表3 迁移流动妇女与非迁移流动妇女按文化程度、年龄分组平均生育子女数

资料来源:敖再玉:《我国迁移与非迁移已婚妇女生育水平的差异》,《人口动态》1990年第4期。

图2 迁移流动与非迁移流动已婚育龄妇女平均生育水平

2‰人口生育、节育调查的实证进一步表明,迁移流动对生育率的积极影响是一个客观存在。这个结论的有益启示是,人口迁移流动和城市文化水平的不断提高是降低全国生育率的出路之一。

(二)典型调查提供的实证资料

对20世纪80年代以来流动人口生育行为的评价问题上,在不否定迁移流动人口中确有以生育为目的的“超生”者的同时,更重要的是应当看到迁移流动人口给降低生育率带来积极作用的一面。这一点由于迄今没有全国性或全省性的大范围调查,只能撷取一些典型调查加以分析。

安徽是流动人口最多的省份之一。这个省拥有129.5万人的无为县,每年有16~17万人口流往外地,从事其他产业。为了了解流动人口的婚姻、生育、节育情况,1989年7月1日该县对石涧、天花、宏林等12个乡的流出人口进行了一次全面调查。这12个乡是无为县流出人口较多的乡,有一定的代表性。调查对象是15周岁以上、离开本县达一个月以上的男女农村人口,不包括15周岁以下的儿童及探亲、旅游、出差、乞讨、求学、婚嫁等外出者。

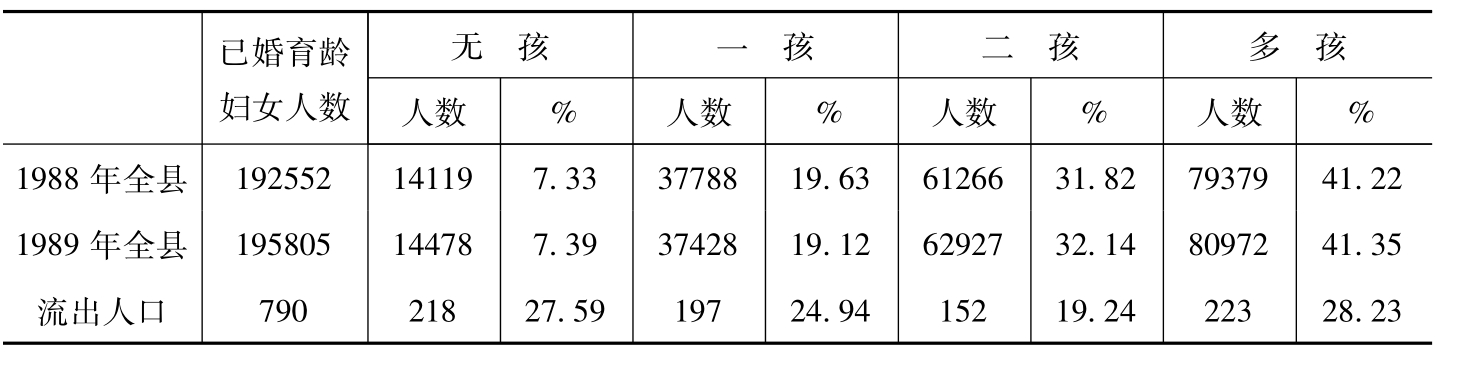

调查发现,12个乡共有5721户,户户有流出人口,其中有348对夫妇同行,占总户数的6.08%,12个乡共有流出人口6069人,占12乡总人口的3.11%,其中男性3268人占53.85%,女性2801人占46.15%,性别比为116.7。流出人口中15~19岁、20~24岁、25~29岁三个年龄组的人数占82.87%,特别是20~24岁组的即占49.49%,接近流动人口的一半,表明青年人在流动人口中占了绝对多数。在女性流出人口中,15~49岁的育龄妇女为2638人,占流出女性人口的94.18%,占流出人口总数的43.47%,其中20~29岁生育旺盛年龄段的1758人,占流出育龄妇女的66.64%。在女性流出人口中,已婚育龄妇女有790人,占流出女性人口的28.20%,占育龄妇女的29.95%。已婚育龄妇女中,无孩者218人,占27.59%;有一个孩子的197人,占24.94%,有两个孩子的152人,占19.24%;有三个孩子以上的223人,占28.23%。与1988年和1989年上半年全县已婚育龄妇女生育状况比较,流出人口中无孩已婚育龄妇女所占比重比全县两年中各年的平均比重分别高出20个百分点以上;流出人口中一孩已婚育龄妇女的比例比全县两年中各年的平均比重分别高出5个百分点以上,而流出人口中二孩妇女的比重都比全县两年中各年的平均比重分别低10个百分点以上,流出人口中的多孩妇女比全县两年中各年的平均比重分别低13个百分点(见表4)。这个调查数据有力地证明,迁移流动妇女的生育水平确实比流出地农村妇女的生育水平显著降低。

表4 无为县流出人口与原居住人口生育水平比较

当然,在流出已婚育龄妇女790人中,确实有超生现象。据调查统计1987年以来她们中共有超生者86人,占流出已婚育龄妇女的10.89%,即1/10多一点。其中1987年超生40人,1988年超生38人,1989年上半年只超生8人,超生数量并非像社会上传说的那么可怕。超生的86人中,无计划超生(早育)一孩的占超生人数的1.16%,超生二孩的占43.02%,超生多孩的占55.81%。超生者88.37%是女儿户,与流出地超生者的原因基本一致。流出地已婚育龄妇女的超生行为与流入地相比,无论超生数量还是超生情节,都相当严重;但与流出地相比,她们的生育水平却有明显的降低。

此外,湖北省十堰市计划生育委员会于1989年8月23日,对该市城区五堰、车城路,红卫3个街道办事处的8个居委会流入的240户、900人的生育节育调查;北京市1989年对海淀、朝阳、丰台、石景山4个区2652名流入育龄妇女生育节育的调查,也都发现流入已婚育龄妇女生育水平具有高于流入地而低于流出地的趋势。这是就迁移流动妇女的总体而言;事实上就单纯以生育目的而流动的已婚育龄妇女来说,她们在流动过程中受社会、经济、心理等各种因素的影响,生育率也肯定比非迁移流动时低,只是目前没有进行这方面的专项调查罢了。因此,从主流上来说,人口的迁移流动有利于全国生育率的降低,这似乎已无须怀疑。

(三)尚未调查统计过的实际资料

从全国各地迁移流动人口的年龄构成看,青年占有相当高的比例。他们基本上都属于发展型的迁移流动者,有一定文化水平,事业心强,对前途有强烈的追求,接受信息快,尤其是对现代化的新思想、新观念及城市现代化生活方式非常敏感,因此他们迁移流动的选择性、适应性特别强,而且社会化过程也很快。这种个体特征促使了他们的思想,观念迅速发生转化。这不仅对经济、社会的发展有利,而且有利于现代化婚姻、生育观念的建立与形成。

比如,在大城市充任家庭服务工作(保姆)的农村未婚女青年就很突出。据一些地区的妇联和劳动服务公司介绍,许多农村姑娘进城做家庭服务工作,“一年土,二年洋,三年争着上学堂(指各类成人业余学校)”。她们都很羡慕城里人所处的环境,也想照城里人的样子生活。这种强烈的发展愿望,促使她们改变了原居住地农村的早婚早育陋习,努力为跻身于城市、实现自我,创造必要的条件。她们的婚姻观、生育观已经发生了很大的转变,其结果将对她们自我控制生育机制的形成和强化,产生巨大而深远的影响。遗憾目前还没有人进行过这方面的调查和量化分析研究。这不能不说是迁移流动人口生育行为研究中的缺憾。

三、思考与对策

本文前两部分从理论和实践上对人口迁移流动与生育率的关系,作了较为详细的分析。我们应当从中引发必要的思考,并寻找解决现实中流动人口生育问题的对策。

(一)必要的思考

我从理论和实践的结合上,反复陈述了人口迁移流动对生育率的影响,并非对现实中存在于流动人口中的“超生”、“躲生”、“抢生”现象视为不见,有意否定它的客观存在。恰恰相反,我认为要弄清这个问题,首先应从理论和认识上把它与迁移流动的关系搞清楚,分清什么是本质与现象,什么是全局与局部。

1.从实际出发,从国情出发,实事求是地界定人口的迁移和流动。人口的迁移流动是人口群体最基本的三大运动形态之一。自有人类以来,人口的迁移流动就没有停息过,所不同的只是各个历史阶段受不同生产方式和客观环境的影响,使人口迁移流动的数量、流向、结构、质量和性质不同罢了。但是,由于人口的迁移流动极为复杂,客观上迁移流动理论和研究方法又滞后于迁移流动本身的发展,所以要想给迁移流动作出确切的定义和界定是困难的,而且不同社会形态的国家或地区又有很大差异。西方国家的国内迁移流动是非常自由的,人们可以任意移动到国内任何一个地方而不受任何行政管理制度的约束。在这些国家没有迁移和流动的区别,基本上是一回事,统称为迁移,包括永久性迁移和临时性迁移。因此,这些国家就直截了当地把迁移定义为“居住地的变更”。[7]即便如此,这些国家的学者们在迁移的时间、空间和目的上仍存有很大分歧。如有的主张离开原居住地6小时就算迁移,有的则认为最少半年甚或若干年;有的认为想回返家乡的不算迁移,有的则不以为然。在迁移空间上,有的认为国际间的迁移比较清楚,而国内迁移的空间界限就很难确定,可以省或州为界,也可以市或县为界,甚至可以村为界,在迁移目的上,或以经济活动为据,或以改善居住环境、社会关系为据,各执一端,亦难统一。

我国与西方国家的情况有很大的不同。我国是世界上少数几个实行户籍管理制度的国家之一。严格的户籍管理和城乡隔绝,以及与此有关的商品粮供应、农业与非农业等行政管理制度,给人口的迁移和流动之间划出一条刚性界限,只要户口不发生变更,即使在籍者离开户籍所在地三年五载,也不能算迁移,只能算流动人口,充其量也只能在迁入地列为暂住人口。因此,我国的人口迁移流动实际上包括了迁移、流动、暂住三种形式。这种划分法把许多已经发生迁移行为的“事实迁移人口”排斥于迁移人口之外,不仅不能反映我国人口迁移流动的真实情况,而且使界限和范围更复杂化了。不同时间、空间界定的迁移流动,是没有可比性的。

根据上述国内外情况,我认为应当从迁移流动本身的实际出发,从我国国情出发,实事求是地确定迁移和流动的界限。因为,承认事实比承认形式更重要。本文在分析中就是根据这个思考,把流出一日以上者归为迁移一类,而流动仅仅指那些因公出差,临时性探亲访友、看病、旅游,以及钟摆式流动人口。

2.现实中确实有一些人是怀着“超生”、“躲生”的动机而裹挟在流动人口之中的。但仔细探究,“超生”、“躲生”现象并非产生于改革开放以来流动人口大量出现之时,而是在改革开放之前的70年代后期就早已有之。这有当时大量的报刊资料可以作证。这个史实一方面说明,流动人口的大量出现并不一定带来“超生”、“躲生”问题,不是人口迁移流动的必然产物,也不是人口迁移流动应有的负效应;另一方面说明,人口在由封闭型向开放型转化的过程中,在迁移流动数量迅速增加、迁移流动频率迅速加快的情况下,除了绝大多数人是出于经济活动和发展需求而迁移流动以外,确实也为少数怀有其他不正当目的者开了方便之门。有些人为了“超生”、“躲生”混杂在迁移流动的洪流中,是毫不奇怪的。事实上,这些人无论流动还是不流动,都要“超生”,这是由他们的生育观决定的。因此,所谓流动人口的生育问题,主要还是个管理问题,正像没有加入流动人口行列的那些“超生”者一样。

3.从各类统计资料看,流动人口中的女性所占比例显著低于男性,女性流动人口中的已婚育龄妇女比例又明显低于育龄妇女,而已婚育龄妇女中的“超生”、“躲生”者则更是少数。前面提到的无为县的统计,就能说明问题。另据浙江省调查,完全出于生育动机而外出“躲生”的已婚育龄妇女,约占流动人口的0.52%,[8]是局部问题,其“超生”绝对量在全国的计划外生育数量中占的比例不足10%,对全国的生育率构不成举足轻重的影响。但他们很难管理,造成的社会影响很坏,尤其是他们在流入地聚居的地方(有的地方称之为“超生游击村”),对当地的计划生育管理冲击很大,社会呼声很高。因此,完全有必要将其列为人口控制中的三大难题之一,加以重视,采取有效措施,加强对他们的管理,以便促进计划生育工作的顺利进行,保证人口控制目标的落实。

综上所述,尽管人口的迁移流动对生育行为和生育率的影响是一个非常复杂的问题,但从理论和大量实证资料看,“影响”的主基调是有利于生育观念的转变和生育率的降低。这个趋势是世界性的。据对美国波士顿迁移者的调查,1880年迁入波士顿的爱尔兰人,生育率是下降的;但他们的第二代即“间接迁移”者的生育率,不仅高于他们的父母(第一代),而且也高于当地居民,这可能是出于社会的原因。[9]另据泰国的调查,迁入曼谷的农村妇女接受了城市的家庭计划,无论定居城市的还是回返迁移的,她们的生育率都降低。[10]由此想到,对迁移流动已婚育龄妇女高于迁入地、低于迁出地的生育水平和她们的生育行为,应当作出公允的评价。至于裹挟于迁移流动人口中单纯以生育为目的的迁移流动者,是我国现阶段经济社会环境下,特别是我国执行严格控制人口增长政策的条件下形成的特殊人口流动,同以经济活动和发展为目的的迁移流动群体是性质根本不同的两种人口运动形态,况且他们的生育目的是否一定会按照他们的主观愿望如愿以偿,也还有待研究。因此,我认为绝不能简单地把流动人口与“超生游击队”等同起来,混为一谈。否则,将使我们的认识陷入片面性。

(二)对策建设

对策产生于对实践的实事求是的分析。基于以上思考,我认为流动人口中出现的“超生”现象与农村非流动人口的“超生”问题并没有本质的不同,主要是管理问题。只要管理跟得上,流动人口的“超生”问题是可以得到解决的。深圳、福州、萧山、扬州、北京市海淀区、杭州等很多城市的实践,就足以证明这一点。

加强流动人口的计划生育管理,严格控制“超生”、“躲生”现象,重点在于强化三个“有机结合”。

1.强化计划生育部门与政府其他有关部门的有机结合。

实践表明,流动人口的计划生育管理已经由单一的部门管理泛化为多部门、多层次、多地区的社会性管理了,这在管理学中也是不多见的。一个迁移流动到城市寻找职业的人,最少要与工商、税务、交通、公安、法律、劳动、计划生育、卫生等部门发生各种各样的联系。但在这些部门中并不是所有部门都与他们有休戚相关的利害关系,因而对他们的辖制能力就表现出有强有弱的差别。以上部门中,计划生育部门是他们躲避唯恐不及的,因而辖制能力最弱,而他们的生育问题却又是计划生育部门的主管业务。客观上形成的这种矛盾状态,决定了流动人口的计划生育管理必须由业务主管部门和政府各有关行政管理部门紧密结合、通力合作,才能达到预期管理目的。这在管理学中称之为“管理组织内部条件与管理组织特殊外部环境(任务环境)的协调”,对管理目标的实现具有十分重要的作用。因此,强化计划生育部门与政府有关部门的结合,是政府加强对计划生育领导在特殊条件、特殊任务中的具体体现,也是加强流动人口计划生育管理的基本保证。

强化这个“结合”,必须在当地(流入城市)政府的统一领导下,建立相应的管理组织,明确管理目标,健全管理措施。

首先,应建立统一的常设城市流动人口管理组织,负责流动人口进城后的经济活动、社会活动、计划生育及生活服务等综合管理业务。人口的迁移流动对社会、经济、文化的发展,具有重要的作用。在改革开放的大潮下,人口迁移流动必然会越来越活跃,而绝不会再退回到过去那种沉闷的封闭状态。但在我国社会主义计划商品经济的条件下,又不允许人口盲目地、无政府状态地任意迁移流动。因此,作好人口迁移流动的科学管理,既要积极地引导,支持正常的迁移流动,为他们的正当经济活动、社会活动和生活问题提供必要的服务,又要对迁移流动中出现的各种问题,包括超生问题,予以必要的管理,这是城市建设,城市管理及城市发展中的一项长期的任务。建立常设管理机构是历史的必然。流动人口常设机构应在城市政府的直接领导下,由涉及流动人口管理的各部门组成,以便确保机构的权威性。常设机构应配备一定数量管理人员,负责日常管理和有关部门的协调工作,给政府当好参谋。

其次,制定城市统一的,符合本市具体情况的流动人口管理条例。条例中应包括流动人口计划生育、劳动就业、务工经商、税收,生活管理等各方面的管理目标内容和要求,以便进城的流动人口容易掌握和遵守执行。在统一管理条例的原则下,各有关部门可制定具体的管理细则或管理要求。这样既可体现出协调配套的管理原则,又可防止各部门各搞一套,政出多门,相互悖逆,从而使流动人口及其计划生育管理,逐步走向法制的轨道。例如,公安部门在流动人口申报暂住户口时,除了查验身份证以外,特别要审查其流出地计划生育部门出具的“计划生育证明卡”,以便掌握流动人口婚姻、生育和节育措施落实情况,向流入地城市流动人口管理组织提供管理信息。否则,可不予办理暂住户口审批手续。又如工商、税务、城建、劳动、交通等部门,在流动人口申请办理各种登记和就业手续时,也要认真审查流出地计划生育部门出具的“计划生育证明卡”,否则不予办理。流出地、流入地的计划生育部门,则要负责流动人口的各项计划生育服务指导工作。许多城市对流动人口包括计划生育在内的各种管理,都是按照上述协调配套原则,进行综合治理的,不仅计划生育管理收效显著,其他管理也都明显改观。

2.强化迁入地迁出地的有机结合。

我国的计划生育管理是以户籍为依托,以条块结合、以块为主的原则进行的。改革开放以来,随着人口迁移流动的迅猛增长,以户籍为依托的计划生育管理职能对于流动人口来说,已不复存在。流动人口四处游动,飘忽不定,户籍所在地已是鞭长莫及;对于流入地来说,又没有户籍作依托,条条块块都无法纳入管理范围,因而形成管理上的“空档”。这正是造成流动人口“超生”严重的原因。

这个教训给我们的启示是,流动人口的计划生育管理单靠流出地或流入地任何一方都无济于事,必须两地有机结合,才能获得预期管理效果。但流出地、流入地应根据实际情况,互有侧重、分工负责,共同管理。

首先是流出地,这是流动人口户籍所在地和计划生育管理的原发地。因此,应当负责作好三项管理工作:

(1)同流出者签订“计划生育合同书”,要求他们外出期间不得超生,如不履行合同,外出期间“超生”、“抢生”,按合同议定条件加重处罚。

(2)动员流出者采取长效避孕节育措施,然后由计划生育部门为他们出具“计划生育证明卡”,注明其年龄、生育情况和避孕节育措施落实情况,为他们在流入地办理各种手续提供方便;如不落实避孕节育措施,则不签发“计划生育证明卡”;对于少数不领取“计划生育卡”、不签订“计划生育合同书”自行外出“超生”者,加重处罚。

(3)负责同流出者建立并保持经常的联系:一是经常了解他们的生育情况,二是做好他们的计划生育统计工作;三是进行流出人口的计划生育半年和全年检查,对严守合同,坚持晚婚晚育的先进个人,同非流出者一样评选先进模范,同样予以表彰和奖励。

其次是流入地,这是流动人口计划生育管理的接续地,应负责作好五项管理工作:

(1)认真查验流出地计划生育部门签发的“计划生育证明卡”和“计划生育合同书”,查验合格者,发给本市暂住人口“计划生育合格证”,凭此证方可办理就业,经商等手续。

(2)建立流入人口(暂住)计划生育管理档案,按流入人口居住情况明确管理辖区,由本辖区的计划生育部门定期检查,供给避孕药具,帮助他们落实避孕节育措施。

(3)发现计划外怀孕者,要积极做好思想工作,动员他们采取补救措施,并及时通知流出地计划生育部门,与他们一起共同做好工作。

(4)对本辖区内留用流动人口的房主、用工单位、旅馆等,要求他们负责监督流动人口的计划生育情况,发现问题及时申报管理部门,否则要给予行政和经济处罚。

(5)流动人口的计划生育管理要列入流入地计划生育部门管理任务,并作为考核指标之一,凡因管理不善酿成“超生”的,要追究责任,并给予行政或经济处罚。

3.强化宣传教育与落实避孕节育措施的有机结合。

如果把组织动员、宣传教育工作比作计划生育管理中的“软件”的话,那么,落实避孕节育措施就是“硬件”。只有软,硬件有机结合,才能取得最佳管理效果。因此,不论流出地还是流入地,都必须对流动人口进行经常性的宣传教育;同时也要为流动人口提供多方面的避孕节育服务,帮助他们落实避孕节育措施。

(原载《人口与经济》1991年第3期)

【注释】

[1]W.默顿斯:《人口迁移的影响》,载中国社会科学院人口研究中心《人口资料》1985年第7期。

[2]15~19、20~24、25~29三个年龄组妇女尚处于未生育和生育旺盛期,她们的活产子女数不能反映其经历年龄生育率,故在分析中含弃不用。

[3]David Coldberg:“The Fertility of Two-genration Urbanites”,Population Studiua195912(2) 214~222.

[4]详见杨子慧:《中国城镇移民生育状况的初步分析》,载《人口与经济》1988年第4期。

[5]参见杨子慧:《中国城镇移民生育状况的初步分析》,载《人口与经济》1988年第4期;《全国1‰人口生育率抽样调查分析》,载《人口与经济》专刊,1983年。

[6]详见敖再玉:《我国迁移与非迁移已婚妇女生育水平的差异》,载《人口动态》1990年第4期。

[7]哥德斯坦:《人口迁移的定义和类型问题》,载中国社会科学院人口研究中心《人口资料》1985年第7期。

[8]李南寿:《对流动人口问题的浅析与思考》。

[9]W.默顿斯:《人口迁移的影响》,载中国社会科学院人口研究中心《人口资料》1985年第7期。

[10]哥德斯坦;《人口迁移的定义和类型问题》,载中国社会科学院人口研究中心《人口资料》1985年第7期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。