Miike(2003)[4]注意到,“对亚洲加以理论总结”和“从亚洲视角加以理论总结”是不一样的。“亚洲中心”视角“针对传播的编码、语境和复杂性问题提出并倡导非西方的研究方法,从而对东方人的文化风貌进行反映和回应”(Miike,2002)[5]。“亚洲中心”的目标并不是要取代西方已有的成绩或是已发展出的理论,而是请全世界承认和欣赏亚洲的独特之处。

现在,有关“亚洲中心”的传播研究几乎等同于中国和日本的传播研究,韩国和印度的传播研究也获得了一定的关注。与此相对,东南亚文化(泰国、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨、印度尼西亚和缅甸)几乎被人遗忘。为了更好地理解“亚洲中心”传播观念的真正内涵,我们认为对“小文化环境”进行更为综合和环境性的考察,将精神、物质、情感、认知等因素都考虑其中非常重要(Chen&Starosta,2003)[6]。

亚洲人的生活是由一些特定的因素所决定、所赋形的。“亚洲中心”传播研究的任务之一就是对这些因素加以定义,从而努力保存和维持亚洲的文化价值和传播模式(Miike,2003)。就泰国来说,其人口结构相对单一,即使如此,其社会形势仍然不时趋于紧张,这和大多数文化是一样的。有所不同的是,近年来,泰国南部地区出现了宗教和种族的矛盾。在泰国的人口结构中,约有85%的人是泰族,近95%的人是佛教徒。在少数族裔中,华裔占了大部分,曼谷和商界人士的情况尤是如此。2006年,外国新闻媒体对泰国的报道基本上集中在武力驱逐前总理他信·西那瓦(Thaksin Shinawatra[7])的事件上。不过泰国仍然是一个拥有完备的教育体系、现代工业体系、农业体系及其他通常与“现代”社会相关的特征(包括政治/政府活动中积极的公民参与)的国家。

泰国旧称“暹罗”[8],1939年改国名为“泰国”(Muang Thai)[9],意为“自由之地”[10]。泰国还常常被称为“微笑之国”。人们似乎时刻都会微笑,即使只是因为很小的原因;人与人之间也很少争吵。在任何社会中,以文化为基础的行为都会逐渐地发生变化,在不同的文化成员之间,文化行为肯定会有一定的不同,但微笑一直是泰国人生活中的一个突出方面。同时,微笑掩饰了性格和决心的强硬——这也是泰国特色。

泰国社会无疑是等级制性质的,国王位于金字塔的顶端。直到20世纪初,国王都是权力的根本来源,继之则是错综复杂的政府官员等级体系。君主制政体的一个副产品是上级与下级之间的角色差别明显。从根本上说,上级的任务就是给他的直接下级发布命令,下级的任务是尊重和服从其上级。泰国人所受的教育(源自父母、居士还有宗教导师等)就是要在社会上举止得当;他们在很小的时候就要了解自己在社会中处于什么阶层、如何基于不同的阶层来对待他人(Holmes&Tangtongtavy,1996)[11]。除了这种垂直型导向,人们还要建立一种友善的互惠循环(bhunkhun)。从根本上说,泰国社会建立在一种“施予”与“回报”友善(亲切友爱与社会支持)的循环之上。

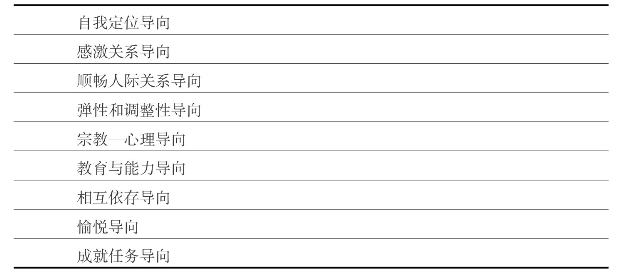

要想对泰国的特点做进一步的探讨,我们不仅要考虑佛教的影响力(Kapur-Fic,1998[12];Plamintr,1994[13];Roongraung,1991[14];Taylor,2003[15]),还要考虑到理论框架的多样性,包括Hofstede(1993[16]、1994[17]、2001[18])和Hall(1976)[19]的理论。为了从泰国的角度而非“外国”的角度考察泰国文化,我们关注Komin(1990)[20]对泰国价值观系统的描述。Komin列出了9组价值导向,她认为它们在解释泰国的国家特点时很有用(见表19-1)。其中除教育与能力导向外,其他8组价值导向明显与理解泰国社会的人际传播及友谊有关,下文分述之。

表19-1 Komin的泰国价值导向(9组)

注:这9组价值导向按照相对重要性的顺序从高到低排列。

第一组“自我定位导向”与泰国特点——包括“保全面子”“避免批评”及“kreng jai”(考虑、顾及别人的感受)——的多样性有关。“kreng jai”包括渴望被人尊敬、体贴别人的生理与心理感受、避免让别人尴尬或丢面子(Fieg,1980)[21]。“kreng jai”是一种推己及人的做法,在自己这样做的同时也期望别人能做到“kreng jai”。

第二组“感激关系导向”在“bhunkun”(相互友善、善良友爱、乐于助人等)这一泰语概念中得到了最好的体现。在泰国社会中,如果谁做到了“bhunkun”,人们就会对他表示感谢。这个概念至少包含两个方面的含义:一是“ru bhunkun”,意思是认识/意识到别人的任何善举;二是“tob tan bhunkun”,意思是一旦有机会就要对别人的善举加以回报。

第三组是“顺.人际关系导向”,是指泰国人在面对交流活动时,倾向于非过度自信的、礼貌而谦恭的做法。Komin认为泰国人所首选的那个社会交际模式体现了“社交的顺.价值”(即关心与体谅他人,和善并乐于助人,能对形势和机会做出反应,有自我控制力,礼貌、平静、满足、和谐)。人们常常用“jai yen”(平静、随和、不易激动)、“mai pen rai”(不在意)和“arom dii”(感觉快乐、保持微笑、无极端情绪表现)来描述泰国社会交往和人际关系的特点。

第四组价值导向是“弹性和调整性”,指的是在某一情景下,在自我与强力之间做出平衡的能力。面对特定情境拥有一定的弹性和调整性,这对于维持顺.的社会交往来说是一个重要因素。

Komin列出的第五组泰国价值特点反映了在泰国占主导地位的宗教信仰。在泰国,有95%的人口信仰小乘佛教。研究表明,佛教对泰国人的心理产生着多重作用。比如说,佛教解释了事物是如何发生、又是为什么发生的。泰国人信仰不同的、注定的“bun wassana”(善业)和“kam”(恶业),它们都源于以前所做的事情。“善业”的概念在心理上是一种防御性机制,即抵御所有的负面经历。

“相互依存导向”被列在第七位,其中最重要的是平稳顺.的人际关系和弹性。

第八组是“愉悦导向”。泰国人一直以随和、重视日常规则、视生活为享受(而非煎熬)、非愉悦(“sanuk”)之事不为等特点而著名。这一导向在行为方式中被视为“强调对快乐的维持”和“使面对面的人际交流保持顺.”。

最后一组价值导向是“成就任务导向”。它位于列表的最后一个是因为:如果我们要求泰国人在“维持良好关系”和“全心投入工作”之间做出选择,64.9%的曼谷人和55.2%的农村人会认为前者比后者更重要。不过这只是一种看法。Vibulsri和Ziesing(1999)[22]就认为Komin的研究框架需要加以修正,并认为随着20世纪90年代泰国经济陷入低迷,工作的价值(即“成就任务导向”)对于泰国人来说是高于愉悦的生活的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。