人口老龄化带来了持续、深刻的挑战,主要表现在三个方面:(1)从宏观社会的角度说,人口老龄化会带来经济压力和社会活力问题。在经济上主要依靠社会养老的现时代,人口老龄化意味着将给国家财政预算带来压力,因为养老金的负担会随着老年人口的增多而增大。同时,人口老龄化到一定程度会导致两代人赡养比例的变化,从而影响到劳动力的供给,影响到在业人口的劳动产出率问题。这是人口老龄化的宏观效应。(2)从通观(宏观—中观—微观)结合的角度说,人口老龄化特别是高龄化会带来一个广义的生活照料问题。在老年人失能的情势下,社会如何提供专业性的医护照料?家庭如何提供非专业的生活照料?如何使老年人的生活有保障、有尊严?这是人口老龄化的通观效应。(3)从微观个体的角度说,伴随人口老龄化而来的还有一个老年发展的问题,就是如何使老年人过上有欢乐、有价值、有创造的生活。归根结底,这是老年人的发展性需求和价值性需求所决定的,可以理解为人口老龄化的微观效应。

老年人口的养老负担问题、代际关系问题以及价值实现问题是影响中国未来可持续发展的三个关键性问题,下面从三个角度简要论述,主要是提出问题。

(一)经济学视角:生之者寡和食之者众

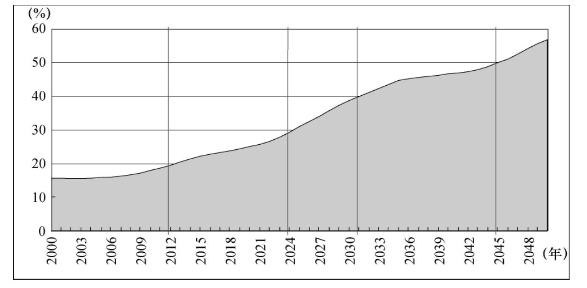

老年赡养比的变化在一定程度上可以说明问题。老年赡养比是指15—59岁劳动适龄人口(分母)与60岁及以上老年人口(分子)的比。有时候,老年赡养比也称作老年抚养比,其实是不准确的。少儿人口有一个抚养问题,老年人口则是一个赡养和负担问题,应该善加区别。仅仅局限在老年人口学的角度,如果我们以每增加10个百分点作为一个发展阶段的话,那么我们就可以根据表2-2的数据将我国未来老年赡养比的变化分成五个阶段:

第一阶段处在2000年到2012年之间,老年赡养比在20%之内;

第二阶段处在2013年到2024年之间,老年赡养比在20%—30%;

第三阶段处在2025年到2031年之间,老年赡养比在30%—40%;

第四阶段处在2032年到2044年之间,老年赡养比在40%—50%;

第五阶段处在2045年到2050年之间,老年赡养比在50%以上。

图2-5 我国老年赡养比前瞻

资料来源:根据表2-2数据绘制

从图2-5来看,老年赡养比是上升的过程。老年赡养比常常被用来衡量人口老龄化所带来的压力和挑战。这个指标在最一般的意义上是有道理的,表示潜在的生产性人口和潜在的消费性人口的比例关系。但从人口经济学和老年经济学的角度看,就不一定,至少要做一些修正。

主流观点认为,中国的人口老龄化超前于经济发展,“未富先老”挑战大。理由是,欧美一些发达国家在进入老年型社会时,人均GDP一般在5000—10000美元,而我国2000年进入老年型社会时人均GDP尚不足1000美元,是典型的“未富先老”国家。[8]2015年,中国人均GDP达到8000美元左右,仍属于中等收入水平的国家。改革开放以来,我国经历了由计划经济向市场经济的转变,计划经济体制下缺乏养老资金的战略储备,历史欠账较多。这是我国人口老龄化问题相对于其他国家来说远为严峻的一个特点。

2004年,中国基本养老保险的支出总额达到3502亿元,比2000年增加了65.5%,中央财政对基本养老保险的补贴支出攀升到522亿元。离休、退休、退职费用也呈现连年猛增的趋势。政府、企业、社会都已经感到养老保障方面的压力正在显著加大。老年人消费的医疗卫生资源一般是其他人群的3—5倍。2004年,中国基本医疗保险基金支出达862亿元,占基金收入的75.5%,比上年增长31.6%。在1990年的时候,中国在职职工和退休职工比例是10∶1;而在2003年,13年以后,这个比例下降到3∶1。根据全国老龄工作委员会办公室预测,到2020年,还要继续下降到2.5∶1,造成了养老保障负担的日益加重。我国现行养老保险体系的供养比例和资金支付压力很大,据原国家劳动和社会保障部统计,1980年我国在职职工与退休人员的供养比是13∶1,1990年为10∶1,而到2003年这个比例已经锐减到3∶1,并预测到2030年将突破2∶1,“生之者寡、食之者众”的格局将长期存在。

(二)社会学视角:代际冲突和价值实现

人口老龄化既是一种具有必然性的人口现象,是生育率持续下降和平均期望寿命不断提高的历史产物,又是社会结构的一个重大变革,是总体可持续发展必须认真考虑的战略性问题。社会的可持续发展要求社会结构的健康和稳定,要求社会系统的功能能够正常发挥。而人口老龄化恰是社会结构的一种重组,涉及资源和财富的社会再分配,多少会影响到系统功能的运作。所以,这种结构性重组和资源再分配会不会影响到代际关系的质量、会不会影响到社会的稳定和发展的绩效,就成了社会发展越来越值得重视的突出问题。

首先,“以人为本”的可持续发展观和1999年国际老年人年都提出了“让老年人分享社会成果”的普遍性要求。老年人不仅要求一定的社会保障,而且保障水平要随社会的进步而有所提高。从社会财富分配的角度看,主要问题有三:一是老年人群中的分配不合理,处在不同的单位体系中的中国老年人分享社会发展成果的程度非常不同,一个更大的区别是老年人被纳入了社会保障制度的安排之内还是被抛弃在保障制度之外;二是处在社会保障网络中的老年人所享有的社会保障水平偏低;三是社会保障覆盖面不宽,游离于社会保障体制以外的老年人为数众多。

其次,就需求实现来说,随时代的进步,老年人的需求是不断扩张的、重点是不断转移的,需求的实现和保障是人性的基本需要,而且每一种正常需求的满足都具备了比较积极的社会意义——譬如老有所学、老有所为、老有所用和老有所成的需求实现的同时,也就意味着老年人力资源开发和价值实现,对于丰富老年人的晚年生活和促进社会的进步均有十分重要意义。但我们要注意到一点,在老年人的需求结构中,精神文化需求的满足要放在特别重要的位置上来对待。这是因为老年人的精神需求并不是社会发展到了高级阶段才有的事情,对于老年人的生活质量来说,重要的与其说是物质上的需求满足,不如说是精神上的需求满足。当然,这并不是说物质的和经济的需求不重要。只是我们要看到,在影响老年人生活质量的因素中,精神满足的状态的影响日趋强烈了。

老年人的精神需求是不能被压抑的。否则可能会以某种不利于社会稳定和发展的方式释放出来。老年人群虽然在竞争性的社会体制可能沦落为弱势群体,但其社会政治影响却可以非常巨大,因为这个人群的一大特点是“有闲”,他们剩余的能量需要释放和转化。老龄化时代的到来标志着家庭内的老龄问题开始逐渐向社会转移,进入一个社会性老龄问题全面爆发并逐步升级的阶段。

最后,就代际关系而言,老龄化社会的可持续发展需要积累积极有效的“关系资源”。对社会的可持续发展来说,资源的概念不仅仅局限于自然资源的范畴,而是必须包括人际关系的状况和质量。社会的可持续发展需要建筑在代际关系等社会资源可以有效动员、积极开发的基础之上。任何一个社会需要健康发展,不能没有道德的建设和文明的秩序,而“关系资源”恰恰表征着道德的进化水平。没有健康的代际关系,社会系统运行的功能就会受损。代际关系文化是社会结构的黏合剂,为什么我们担心“孝文化”的失落?因为它在破坏“关系资源”,从而以某种非常隐蔽的方式损害着可持续发展的道德资源和社会基础。

代际关系有几种类型,即互助型、分离型和冲突型。互助型是最理想的,说明代际关系具有黏合力,这有利于社会的稳定和发展。分离型次之,代际关系黏合力不强,社会结构松散,不利于“关系资源”的开发和利用。

代际关系是通过财富流和资源流联结的。可持续发展要求构建互助互惠型的代际关系。一方面是社会和家庭要尊重老年人,另一方面是老年人要自重。“尊老”与“敬贤”说法的区别已经说明了上述两方面的努力缺一不可。老年人问题实质是需求能不能得到尊重和实现的问题,其中最核心是“健康增进问题”和“价值实现问题”。

(三)人口学视角:弱势老人的比例上升

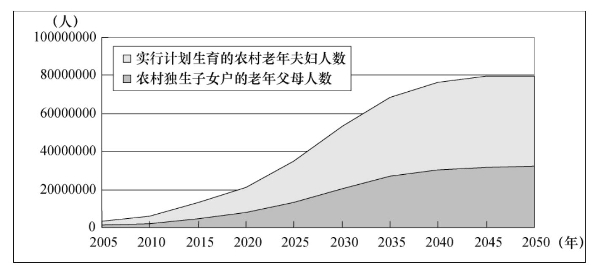

随着我国人口生育率的持续下降,计划生育家庭的养老问题越来越突出。据推算,在1973—2001年间实行计划生育的农村独生子女和双女结扎家庭,夫妻年满60岁以上的:2003年为152万人,2021年为1166万人,2047年达到峰值,为4815万人。实际数据可能超过预测值。

图2-6 我国农村实行计划生育的老年父母和独生子女老年父母人数预测

资料来源:《2003—2050年农村实行计划生育的老年夫妇人数变动预测》(郭震威、郭志刚、王广州),《人口研究》2005年第2期,第6页。

今后中国会出现大量的“计划生育老人”(以下简称计生老人)。计生老人是指为中国的计划生育作出过贡献但有现实困难和后顾之忧的老年人或者准老年人。计生老人是有特定性质和数量界定的老年群体。狭义来说,是指曾经在行为符合政策、实行计划生育但进入老年的群体。广义来说,还包括另两类,一类是生活在奉行计划生育家庭中的老年群体,一类是过去奉行过计划生育但现在退出育龄期,正处在待老年期的准计生老人。提出计生老人概念的意义还在于,国家各级政府和部门要凸显人口计生公共服务的公益性和福利性。

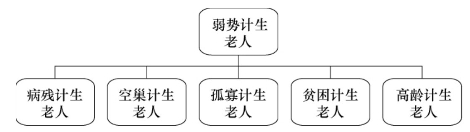

图2-7 我国需要重点帮扶的弱势计生老人

——病残计生老人:如实行计划生育结扎手术因留下后遗症所形成的病残计生老人。过去每年冬、春两季要做结扎手术,广大农村育龄妇女普遍有一种恐惧感,用板车或者拖拉机将育龄妇女拉到手术处,结扎条件恶劣,留下了很多手术后遗症,一些妇女本来是硬邦邦的劳动力,后来成了废人,她们就是病残计生老人、困难计生老人。

——空巢计生老人:身边没有子女,与儿女分开居住,得不到儿女照顾的计生老人将是大量的。

——孤寡计生老人:如独生子女伤病残亡、丧偶、孩子不孝的计生老人;

——贫困计生老人:如少生没有快富、晚年收入和物质缺乏保障的计生老人;

——高龄计生老人:如进入老年中后期的计生老人。

在今后一段时期内,我国人口老龄化面临的最大挑战是家庭养老功能严重弱化的同时替代性的养老支持还没有建立。2012年,中国80岁及以上的高龄老年人2300万人,需要照料的老年人口数量惊人,但为老社会服务的发展却相对滞后。我国从20世纪70年代后期开始实行计划生育政策,第一代独生子女已陆续进入婚育年龄,其家庭模式普遍为“4—2—1”,即4个老人,1对夫妻,1个孩子。也就是说1对夫妻要同时赡养4位老人。特殊的“4—2—1”家庭模式的出现,让成年后的独生子女遭遇了前所未有的养老压力和现实困难。

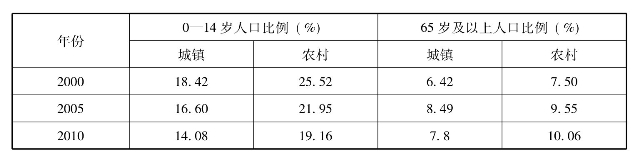

农村养老安全问题尤其严重。发达国家人口老龄化的历程表明,城市人口老龄化水平一般高于农村,中国的情况则不同。农村的老龄化水平高于城镇,这种城乡倒置的状况将长期存在,这是中国人口老龄化不同于发达国家的重要特征之一。

一旦农村人口老龄化超过其自我更替的能力,意味着人口稀少和短缺问题将成为新的挑战,日本的经验和中国“386160”现象(即只有妇女、儿童和老人留守)相互佐证了人口增长保持人口活力的重要性。据2007年日本放送协会报道,日本国土交通省等对全国6万个地区进行调查后发现,在老龄化的影响下,今后10年内将没有人继续居住,村落本身有可能消失的地方,在日本四国岛和中部等地区达到了423个。此外,有一天也许会消失的村落超过了2200个。在这些村落中,有680个村落的老龄化现象非常严重,65岁以上的老龄人口比例超过了75%。[9]

我国人口城镇化进程在加快,流动人口数量巨大。根据《2015年国民经济和社会发展统计公报》,2015年末全国城镇常住人口7.7116亿人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为56.10%,比上年末提高1.33个百分点。全国人户分离的人口2.94亿人,其中流动人口2.47亿人。农村出现了大量的独居或只与配偶生活在一起的留守老人和老年村庄。随着农村人口流动迁移规模和半径的扩大,农村家庭的养老功能进一步弱化,农村大批老人将面临贫困、孤独、病痛和无助的多重挑战,农村老年人口的养老安全将成为一个面积广大的人道主义问题。随着农村人口老龄化进程的加快,农村所面临的养老、医疗等方面的压力相对城镇来说将更加突出,西部和贫困地区尤为严峻。

表2-4 城乡少子化和老龄化比较

数据来源:2000年第五次全国人口普查数据、2005年全国1%人口抽样调查以及2010年第六次全国人口普查数据。

展望未来,空巢老人大量增加,“孤独终老”挑战严峻。空巢老人是指独居老人和仅与配偶居住在一起的老年人。家庭规模小型化,家庭结构核心化,三代同堂式的传统家庭越来越少,“4—2—1”的家庭人口结构愈加增多,两代分开居住的越来越多,生活在孤独无助中、缺乏亲情滋养的老年群体在扩大。随着城市化的发展和生活方式的变化,空巢老年人口比例还将进一步提高。

人口老龄化是21世纪的中国主导性的人口趋势,对社会发展的方方面面必然产生深刻的影响。在一定程度上,老龄问题的实质就是一个需求问题,就是老年人的生存性需求和发展性需求能否以及如何得到满足的问题。伴随人口的老龄化和高龄化,养老金的经济负担问题、健康需求引发的医疗保障问题、高龄老人和病残老人的照料问题、老年人的正当需求得不到满足可能引发的社会稳定问题等等,都会接踵而至,这些都可以看作是人口老龄化挑战的具体表现。中国作为一个“先老后富”的国家,人口老龄化带来的挑战是长期的、多样的。

(四)各年龄组人口变化对人口老龄化贡献的测量

在理论上,人口老龄化程度的增加直接受到三个亚人口变量的影响,分别是老年人口、劳动年龄人口和少年儿童人口。对这三类人口变化贡献率的测量是有意义的,它可以帮助我们定量地认识顶部老化、腰部老化和底部老化对总体老龄化的作用强度。例如,1982—2014年,我国65岁及以上老年人口增加了8864万人,占比提高了5.2个百分点。如何估计老年人口增加对提高5.2个百分点的贡献率?由此引出的另一重要话题是,1982—2014年,我国少儿人口减少了11588万人,0—14岁人口减少即人口少子化对老龄化水平的提高又有多大贡献?

根据美国霍布金斯大学生物统计学博士黄文政先生给出的公式,下式可以测量和分解三类亚人口变化对于人口老龄化增量贡献的程度:

O2/(Y2+L2+O2)-O1/(Y1+L1+O1)=[O2/(Y2+L2+O2)-O2/(Y1+L2+O2)]+[O2/(Y1+L2+O2)-O2/(Y1+L1+O2)]+[O2/(Y1+L1+O2)-O1/(Y1+L1+O1)]

式中,设定O是65岁及以上的老年人口数量,L是15—64岁劳动年龄人口数量,Y是0—14岁少年儿童人口数量;1代表初期,2代表末期。上面等式右边的三项可以解释为少年儿童人口变化、劳动年龄人口变化和老年人口变化对老龄化的贡献。

1982—2014年,我国人口老龄化水平提升了5.2个百分点。1982年末总人口101654万人,0—14岁少儿人口34146万人,65岁及以上老年人口4991万人;2014年分别是136782万人,22558万人和13755万人。赋值(<-)如下:Y1<-34146,O1<-4991,L1<-101654-Y1-O1,P1<-Y1+L1+O1;Y2<-22558,O2<-13755,L2<-136782-Y2-O2,P2<-Y2+L2+O2。

黄文政博士认为,将指标归整化之后,理论解释会更合理。归整化的意思是,假设总人口成比例增加,如果各年龄组人口增加的比例与总人口增加比例相同,那么贡献都是零。归整化方法是重新计算Y2,L2和O2。例如,旧的O2是2014年的老年人口,新的O2(即O22)是假定2014年的总人口与1982年一样,根据2014年老年人口的比例计算所得的老年人口估计数。

这样,假设P1<-Y1+L1+O1,P2<-Y2+L2+O2;对期末人口归整化之后,重新赋值可以得到:

Y22<-Y2×P1/P2

L22<-L2×P1/P2

O22<-O2×P1/P2

人口老龄化的增加程度则为:

[O22/P1-O1/P1]×100

各个年龄组人口比例变化对老龄化的贡献:

A<-O22/(Y22+L22+O22)-O22/(Y1+L22+O22)

B<-O22/(Y1+L22+O22)-O22/(Y1+L1+O22)

C<-O22/(Y1+L1+O22)-O1/(Y1+L1+O1)

式中,A代表0—14岁少儿比例变化对老龄化增加程度的贡献,B代表15—64岁人口比例变化对老龄化增加程度的贡献,C代表65岁及以上老年人口比例变化对老龄化增加程度的贡献。

根据前面提供的数据推算:

A=0.01468378

B=-0.009761829

C=0.04654161

因此,1982—2014年之间,0—14岁年龄组人口减少对人口老龄化程度提高了5.2个百分点的贡献率是:A/(A+B+C)=0.2853238;15—64岁年龄组人口对人口老龄化的负贡献率为:B/(A+B+C)=-0.189684312;65岁及以上人口对人口老龄化的贡献率为:C/(A+B+C)=0.9043604729。

结论是,根据黄文政的公式,0—14岁年龄组人口减少对人口老龄化程度的提高发挥了间接促进作用,32年间贡献率达到28.53%;15—64岁年龄组人口对人口老龄化程度的提高起了间接的延缓作用,贡献率为-18.97%;65岁以上人口的增加对人口老龄化程度的提高起了直接的促进作用,贡献率为90.44%。到目前为止老年人口增长是老龄化的主要推动力。也就是说,1982—2014年,中国的人口老龄化属于顶部老化类型和绝对老龄化类型。

考虑到中国人口老龄化通常被认定为开始于2000年,而数据表明此后中国人口进入了持续的超低生育率发展阶段。直觉告诉我们,2000年以后人口少子化对于人口老龄化的相对提升作用似乎在增强。笔者通过黄文政的公式来验证一下,2000年末总人口为126743万人,0—14岁人口为29012万人,比例为22.9%;65岁及以上人口为8821万人,比例为7.0%。

计算结果是:

A'=0.00604746

B'=-0.0030272

C'=0.02794368

2000—2014年之间,0—14岁年龄组人口减少对人口老龄化程度3.1个百分点的提高贡献率达到19.53%;15—64岁年龄组人口对人口老龄化程度的提高贡献率为-9.78%;65岁以上人口的增加对人口老龄化程度提高的贡献率为90.25%。与此对照,1982—2000年,不同年龄组人口的贡献率分别是:0—14岁年龄组人口减少对人口老龄化程度3.1个百分点的提高贡献率达到32.82%;15—64岁年龄组人口对人口老龄化程度的提高贡献率为-26.00%;65岁以上人口的增加对人口老龄化程度提高的贡献率为93.18%。

分阶段看,1982—2000年的少儿人口比例下降了10.7个百分点,2000—2014年下降了6.4个百分点。所以,少儿人口在1982—2000年比2000—2014年对人口老龄化的相对促进作用要大。劳动年龄人口的减缓作用在明显弱化,今后将更加明显,甚至2012年以后劳动年龄人口的绝对减少会改变其作用方向,从延缓转向促进。老年人口增加的推动作用也在弱化。

(五)生育率下降对人口老龄化的影响

必要的前提性讨论是,我们要善加区分人口的绝对老龄化与相对老龄化,以及它们所带来的不同效应。正如前面提到的,前者是指老年人口规模的扩张,后者是指老年人口比例的变化。当我们说老年人口规模扩张带来的问题时,实际上是在讨论人口绝对老龄化的规模效应,2033年前人口老龄化的规模效应与20世纪70年代以来四十余年人口政策的推行和生育率的迅疾下降没有任何关系,因为我们所统计的老年人口至少出生于60年前。而当我们说老年人口比例上升带来的问题时,却是在讨论人口相对老龄化的结构效应,它们与生育率变动密切相关。更进一步,展望未来发展的不同时期,我们会发现:人口老龄化的结构效应存在着明显而有趣的阶段性差别。

如果我们将我国因为人口政策因素所导致的生育率下降起始年份定位在1973年,而将我国进入老龄化国家的开始年份确定在1999年,那么至少在理论上,我们可以清晰地看到生育率下降对于未来一个长时期内人口老龄化所发挥的阶段性效应:

第一种是“结构性提升效应”,这是一种相对影响,即在2033年之前生育率下降体现出一种人口增长减少的时期效应,1973年以后人口生育率的下降提升了1999—2033年期间老年人口占总人口的比例,虽然60岁甚至65岁及以上的老年人口是在几十年前出生的,他们的存在和规模只受死亡率的影响,与出生率和生育率无涉,但1973年之后生育率的快速下降减少了总人口中年人口增量,从而相对减少了作为分母的总人口,结果相对提升了这一时期老年人口在总人口中的比例。

同时应该看到,在可预见的将来,由于我国人口过多的国情难以在短期内改变,所以只要人口政策因素作用下的生育率下降或者低生育水平维持在一个比较低的水平上,那么政策约束条件下的人口增量和人口总量一定会小于自由放任条件下的人口增量和人口总量,意味着生育率下降或低生育水平所产生的分母效应具有持久的效果,所产生的“结构性提升效应”将超越2033年,存续很长时期。

第二种是“结构性减弱效应”,即生育率下降在2033年之后将体现出一种人口增长减少的队列效应,开始于1973年因为人口严格控制、生育率持续下降大背景下出生的人口60年之后逐渐进入老年人口行列,时间的力量是奇妙的,一些人口在继续扮演分母角色的同时也逐渐演变成分子的新角色。过去的增量相对小,未来的分子也相对小,结果生育率下降客观上在2033年之后会发挥降低人口老龄化程度的作用。考虑到1973年推行“晚、稀、少”到1980年“提倡一对夫妇只生一个孩子”人口政策上有明显的变化,总和生育率也有明显的变化,所以2033—2040年人口生育率下降的队列效应最为显著;也就是说,生育率下降所表现出的潜在分子效应——降低老龄化程度的作用最强烈。

从上面的讨论可以看出,确切说,我国人口政策实施以来生育率下降对人口老龄化纯粹的“提升效应”或者报刊媒体常说的“加速作用”只显化在1999—2033年之间的34年中。2033年之后,生育率下降对人口老龄化的“提升效应”固然仍继续存在,但同时人口增长减少的队列效应也开始展现出一种老龄化程度的“减弱效应”。因此,2033年之后人口生育率的下降或低生育水平的长期存在恰似一柄“双刃剑”,对人口老龄化的影响是“提升效应”和“减弱效应”长期共存、互相牵制。但作用谁主谁次,尚待历史分解。

第三种是生育率快速下降和持续的低生育水平所带来的“养老功能弱化效应”。我国人口老龄化带来的最大挑战是能否以及如何为广大的老年人口提供完备的养老保障。人口老龄化的规模效应主要表现在养老保障的负担正日益沉重。

微观层面的养老挑战同样不可忽视。甚至可以说,生育率下降和人口老龄化之间的结构性负效应主要表现在家庭养老功能的弱化上。家庭规模小型化、家庭结构核心化成为社会现代化的重要特征,我国家庭平均人口规模从1982年的每个家庭4.41人减少到2000年的3.44人,2010年“六普”时进一步降至3.10人。独生子女家庭成为城市家庭主要类型,2015年已经超过2亿个。独生子女特殊脆弱的家庭结构所引发的家庭养老支持问题,越来越严峻地挑战千家万户和中国政府。

在家庭的层面上,1980年普遍推开“一胎化”政策之后,如果父母平均初育年龄是25岁,那么2015年之后独生子女父母将陆续步入晚境。不可抗拒的生命周期力量将使生育率急速下降和超低生育水平(总和生育率低于1.3)后遗症一一显现。简单说,少子老龄化、独子老龄化和无子老龄化对传统的“家庭—儿女—亲情”养老支持系统带来了巨大挑战。独生子女家庭到了家庭生命周期的中后期所遭遇的孩子夭折、人生失败、关系恶化等诸多问题将在很大程度上消解家庭养老、儿女家庭、亲情养老的传统。随着老年人口高龄化时代的到来,需要照料的老年人口规模只会不断扩大,但照料的人力资源呢?独生子女们可以期待吗?目前被推崇备至的居家养老方式在一些社区助老功能较弱的地区,将因为缺乏家庭养老起码的人力支持而难以为继。很多前瞻性的研究和证据都证明了,我国人口生育率的持续下降对独生子女家庭养老功能的弱化作用是普遍而且显著的。

生育率持续下降历史背景下提出的“养老安全”问题是影响我国社会21世纪和谐发展和持续发展的重大话题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。