二、科学技术中的价值因素

1.所谓“科学价值中立说”、“技术价值中立说”

“科学价值中立说”,是关于科学知识与价值观念之间关系的一种观点。这种观点认为,科学知识与价值观念是互不相关的、没有联系的。实际上,从法国著名科学家H·庞加莱出版《科学的价值》一书,直到20世纪70年代以前,“科学价值中立说”一直是西方学术界公认的见解。正如美国科学哲学家P·格姆所说:“在日常想象的含混领域中,科学总是被当作某种超脱于价值的事业。人们不但认为科学与价值无关,而且认定这一想象中的价值中立性恰恰是科学的主要优点之一。于是,在科学与价值之间形成了一条鸿沟:一侧是陷于无休止争吵之中的价值泥潭,这里充满着任意性、不确定性,乃至完全的主观性;而另一侧耸立着雄伟的科学圣殿,那是一个未受价值玷污的纯正、清白之地。”(11)

“科学价值中立说”源远流长。早在古希腊,柏拉图就曾说过:“问题在于:学术工作的比较主要和比较高级的部分,究竟是不是便于我们对至善的本质形态加以观照。照我们看来,这是一切事物的倾向。这种倾向强迫灵魂转移到包含着真实的实在的最幸福的部分的那个领域中去,而灵魂能见到这个真实的实在则是具有头等重要性的。”(12)在柏拉图那里,所谓“至善的本质形态”就是作为一切具体事物之原型和根据的理念,它是最真实的实在。在他看来,灵魂对这种真实的实在的观照是头等重要的事情;而要观照到这种“至善的本质形态”,灵魂必须摆脱包括价值因素在内的各种主观假相。柏拉图在这里实质上是以不太极端的形式提出了这样一种主张:“科学本身就是目的,科学就是为认识而认识的纯认识”(13),而这正是科学价值中性论的核心观点之一。

其次,“科学价值中立说”还来源于事实与价值区分的观念。这种观念认为事实和价值是两个完全不同的领域,事实陈述和价值判断非此即彼的二分法是绝对的。美国科学哲学家H·普特南称这种二分法为“一种文化惯例”(14)。早在18世纪40年代,英国哲学家D·休谟在《人性论》第3卷中就提出,事实的错误本身不是罪恶,而“是非的错误可以成为不道德的一种”(15)。认为在价值领域是没有真伪的,在这里“不再是命题中通常的‘是’与‘不是’等联系词,而是没有一个命题不是由一个‘应该’或一个‘不应该’联系起来的”(16)。18世纪80年代,德国著名哲学家I·康德发展了D·休谟的这一思想,他在《纯粹理性批判》一书中提出自然哲学探讨的全是“是什么”的问题,而道德哲学探讨“应该怎样”的问题(17)。I·康德的可取之处,在于把事实和价值的研究纳入了同一哲学体系,并奠定了事实和价值标准的区分;他的不足之处,在于割裂了事实和价值的联系,断言科学与价值无涉。按照I·康德的观点,科学知识是关于事实的认识,本身不包含价值的成分;价值标准只是评价的准则而不是形成理论的方法。

19世纪末,德国哲学家W·文德尔班创立的弗赖堡学派沿着I·康德的路线进一步把世界分成两个部分:“事实世界”与“价值世界”。所谓“事实世界”即经验世界,对这个领域的研究就产生事实命题或知识命题;关于它们的判断都属于逻辑判断。人们在做出这类判断时,只是表达了自己的经验世界中的经验事实,并不涉及个人的意志和爱好,而“价值世界”则与“事实世界”不同。在这个领域中,所涉及的不是逻辑命题,不是知识问题,而是认识主体的意志和感情问题,即人对于认识对象的评价与态度问题,因而有关它们的命题都不是知识命题,而是价值问题。

20世纪初,德国社会学家M·韦伯进一步发展了弗赖堡学派关于价值的观点。1914年他在“‘伦理的中立性’在社会科学和经济中的意义”一文中提出了“价值中立性”(value neutrality)的概念,并把它视为科学的规范原则(regulative principle)。

“价值中立性”一词,在M·韦伯的原著中为“wertfreiheit”(价值自由),英文译为value neutrality或value free(价值中立性或价值自由),与其相对的词是“价值判断”(value judgements)。而“价值判断”被理解为“对现象的满意或不满意性质的实际评价”,它是“伦理原则、文化理想或哲学观点推论出的实际判断”(18)。M·韦伯强调在经验科学与价值判断之间划出泾渭分明的界限:“一门经验科学,并不能教人应该做什么,而只能告诉人能够做什么,或在特定情况下人想要做什么。”与此相反,价值判断属于“规范知识亦即‘当为’(shold de)的知识”。“至于人们表达的那些价值判断是否坚持其终极立场,那是他个人之事;这关乎到意志和良心,而与经验知识无关。”(19)这一区分的根据是建立在他对科学认识与实践认识具有不同的结构以及由此带来的两者对价值的不同关系上。在M·韦伯看来,科学知识乃是以对客观现象的联系和结构的认识为基础,依据客观化方法所建构的知识体系;对一切科学知识来说,对象都是实在的,亦即都具有真实的事实性。在这个意义上,他把自然科学对象视为只有自身结构和联系的结构,而社会科学对象除此之外还有主体赋予的“意义”结构。为了把握不同主体赋予行动的“意义”,就需要了解诱发主体行动动机的价值观念。因此,价值的本质不在于真实的事实性,而是它们的有效性(validity)。这种有效性表现在:首先,价值附着在对象之上,并且由于价值的附着对象使对象变成有价值的;其次,价值与行动主体相联系,并且由于这种联系,主体的行动变成价值判断或评价。

20世纪二三十年代,以M·石里克、R·卡尔纳普等人为代表的逻辑实证主义在事实与价值截然两分的前提下,进一步强化了科学的“价值中立性”观念。认为科学是关于客观的事实判断,与“主观”的价值无关。“价值问题完全是在知识的范围以外。那就是说,当我们断言这个或那个具有‘价值’时,我们是在表达我们自己的感情,而不是在表达一个即使我们个人的感情各不相同但却仍然是可靠的事实。”(20)科学理论作为真理性的知识体系,它使用描述命题,确认在原则上应该证实的事实;而价值则与目的相关,它使用命令命题,表现人的主观意向,提出不可能证实的、没有真假的种种愿望和规定(21)。总之,科学和价值是完全对立的两极,科学是关乎事实的,价值是关乎目的的;科学是客观的,价值是主观的;科学是追求真理的,价值是追求功利的;科学是理性的,价值是非理性的;科学是可以进行逻辑分析的,价值是不能进行逻辑分析的。

某些坚持科学“价值中立”的人把真理与价值对立起来,认为使科学远离价值就可以维护科学追求真理的纯洁性。因而,科学便是“是”的事情而不是“应该”的事情,对他们来说,这是非常自豪的事情。

当“科学价值中立说”的观点影响和支配人们对科学的认识的时候,在技术领域中“技术价值中立说”也成为技术研究中比较盛行的观点。

德国哲学家K·雅斯贝尔斯曾这样诠释技术:“技术仅是一种手段,它本身无所谓善恶。所有的一切取决于人从中造出什么,它为什么目的而服务于人,人将其置于什么条件下。”“技术在本质上既非善的也非恶的,而是既可以用以为善亦可以用以为恶的。技术本身不包含观念,既无完善观念也无恶魔似的毁灭观念。完善观念和毁灭观念有别的起源即源于人,只有人赋予技术以意义。”(22)H·萨克塞也认为:“由于技术只是方法,只是工具,技术行为目的问题总是存在于技术之外的。”技术本身并不负载价值(value‐laden),是与价值无关(value‐free)、价值中立的(value‐neutral),技术的价值是人类在使用的过程中所赋予的(23)。

显然,“科学价值中立说”和“技术价值中立说”是根本错误的,它在现代已受到来自各方面的挑战。这里仅指出三点:(a)如本章第一部分已阐明的,科学技术是与价值关联的,价值是科学技术追求的根本目标;(b)如我们将在本章第二部分“科学技术负荷价值”中所论述的,不仅科学技术专家和科学技术共同体在科学技术活动中脱离不了价值和价值判断,而且在科学技术体系中也渗透着价值和价值判断;(c)“科学价值中立说”和“技术价值中立说”不仅在理论上是片面的,而且在实践上是有害的。因为按照这种观点,科学家根本不必也不应该过问他们工作的道德后果。

2.案例分析:在研制氢弹问题上奥本海默与特勒之争

1949年8月,苏联爆发了第一颗原子弹,严重地威胁了美国裂变核武器的霸权地位,在是否进一步研制氢弹的问题上,发生了J·R·奥本海默与E·特勒之争。这一争论鲜明地反映了J·R·奥本海默和E·特勒对“价值中立说”与科学家的社会责任所持的截然不同的立场和观点。

众所周知,被美国称为“原子弹之父”的J·R·奥本海默,在第二次世界大战后期,致力于原子弹的研制,表现出了卓越的才能,因而获得了杜鲁门总统授予他的“功勋奖章”。然而,战后他在支持和改进裂变核武器的各种计划的同时,也为在洛斯-阿拉莫斯制造的原子弹抱有一种负罪感。当他看到自己的同胞在庆贺战争结束时所表现的那种狂热的兴奋时,他的心情却变得十分不安和黯淡。因为,他看到了扔在广岛和长崎的两颗原子弹,使许多手无寸铁的人受到了巨大的灾难。1948年,他在“当代世界的物理学”一文中写道:“在没把粗鲁、幽默、夸张完全限制的某种粗俗的意义上说,那些研制原子弹的科学家已经知道了自己在犯罪,而且这是科学家们不能忘记的。”对于美国研制氢弹,他认为:“这种武器的破坏是无限的,它的存在以及生产这种武器的理论知识,对整个人类都是一种威胁。”他指出:“就其本性而言,超级炸弹并不限于军事目标,它几乎变成了灭绝种族的有效武器。以任何道义为基准,这种武器的使用都是非正义的,即使在敌国使用,也是如此。”他提出:“美国总统应该告诉美国人民和全世界,从基本道义出发,我们觉得不应该研制这种武器。”(24)1945年10月,他毅然辞去洛斯阿拉莫斯实验室主任的职务,并于1952年7月又辞去美国原子能委员会总顾问委员会主席的职务,怀着一个真正的科学家对于人类基本价值的良知和为着人类未来的强烈的社会责任感,转而投身到原子能的和平利用和国际控制以及核裁军等工作之中。

E·特勒的经历与J·R·奥本海默在许多方面是相似的。他俩都出身于有文化的犹太人家庭,既是同代人,又都从事理论物理研究。但是,在是否研制氢弹的问题上,他与J·R·奥本海默的观点完全不同。早在1942年和1943年,甚至在洛斯-阿拉莫斯实验室建立之前,E·特勒就对这种装置特别感兴趣。在曼哈顿计划实施中,他一直竭尽全力从事热核反应的研究。第二次世界大战结束后,他特别提出,如果洛斯-阿拉莫斯同意他的氢弹计划,他就可以留下来担任理部主任。他说:“我选择了科学家这个职业,我热爱科学;除了纯科学以外,我不情愿从事其他任何工作,因为我的兴趣就是搞科学。”(25)他把科学工作只是看作为不负任何责任的变相的智力竞争。1946—1949年,美国原子武器的工作处于低潮,在社会上,尤其在科学家中,除了像E·特勒等极少数人之外,主要根据政治上和道德上的理由,对制造氢弹或超级炸弹采取反对立场。特勒只好待机而动。

从象征的意义上说,苏联第一颗原子弹的爆炸即是一个触发器,它触发了美国对氢弹的研制。E·特勒的立场很坚决,他认为:“不管科学家愿意与否,他们有责任参加本国的军备计划。”“科学家不能对自然规律负责。……至于氢弹该不该造,该不该用,怎么用,那不是科学家的事,这个责任落在美国人民和由他们选出的代表身上。”(26)1950年1月31日,杜鲁门总统宣布继续研究各种类型的原子武器(其中包括氢弹或超级炸弹)后,E·特勒在洛斯-阿拉莫斯被任命为武器部助理主任,并任委员会主任,负责研制氢弹。事实表明,E·特勒正是抱着科学价值中立性的立场和对科学应用后果不过问的态度来从事原子弹和氢弹研制的。1953年,美国政府以J·R·奥本海默早年的左倾倾向和影响政府发展氢弹的决策为罪状,剥夺了他的安全特许权。1954年,E·特勒在安全听证会上作了谴责J·R·奥本海默的发言,他说:“尽人皆知,良心这是道德的范畴,在任何情况下都不是科学的范畴。我认为,对每项科学研究来说,致命的是当学者带着先验的道德、政治或哲学成见参加这项工作。科学和这些概念没有任何共同之处,就像科学对宗教一样没有兴趣。这是另一个世界的问题,科学对这个世界是无所谓的。如果学者透过道德的眼睛来看科学思想的话,那么,他不仅作为一个道德主义者,而且首先是作为一个学者,就会犯错误。奥本海默教授的事件,就是这种情况雄辩的证明。”(27)但是,“人们不仅把特勒看成是出卖了一个同事的人,而且认为他是科学事业的最典型的真正叛徒”(28)。

3.科学技术负荷价值

科学技术绝不是价值中立的。当科学技术的规模愈趋扩大,科学技术的作用日益增强的时候,科学技术的价值问题随之尖锐地提到人们的面前。

1981年,H·普特南在《理性、真理与历史》一书中提出并论证了价值事实的存在。认为价值与事实是分不开的,价值就是事实的价值,事实也是有价值的事实,“每一事实都含有价值,而我们的每一价值又都含有某些事实”(29)。并从这种基本观点出发,批判了传统实证主义从纯客观的角度来认识科学理性。还有学者指出,严格地坚持价值分离的观点会倾向于忽视总是潜在地存在于科学中的善与恶的差别。他说:“在广岛事件之前,自然科学家也在说价值分离的科学,他们也赞成不进行价值评价。如今,他们中的许多人开始对此产生了怀疑。”(30)

J·M·斯塔迪梅尔认为,技术既是解决问题的手段,也是伦理、政治与文化价值的体现,“脱离了它的人类背景,技术就不可能得到完整意义上的理解。人类社会并不是一个装着文化上中性的人造物的包裹。那些设计、接受和维持技术的人的价值与世界观、聪明与愚蠢、倾向与既得利益必将体现在技术的身上”(31)。

科学技术具有价值负荷,这可以从渗透于科学技术活动中的价值因素和凝结于科学技术知识体系中的价值因素两方面得到说明。

(1)科学技术专家和科学共同体在科学技术活动中脱离不了价值判断

一般而言,人类活动大体上有三个取向:其实践取向旨在实际改造客体以达到实用目的;其认识取向旨在使思维内容与客体内容保持一致;其价值取向体现在人们尽可能地以理想的或完美的方式充分表现出人类所珍视的各种特征。科学研究活动也不例外。美国科学哲学家M·W·瓦托夫斯基说得好:“诸如真理、一致性和证实这些科学规范本身就是深刻的人类职责的高度凝炼的反映”(32),因此,“科学的价值并不是成为科学所探索的事实的一部分,而是成为科学本身的一个组成部分,也就是说,是科学的过程和科学的理性的一个特性”(33)。作为研究活动的科学有其研究的目的和达到这一目的的科学方法。它们不仅保证了科学理论的客观性、合理性和完美性,而且它们所体现的求实、尚理、爱美的品格,有助于人类自身的完美。

首先,科学研究活动中的价值观念,明显地体现在科学探索的动机方面。科学探索的动机是在科学目的导引下产生的,并直接受到科学目的决定。在A·爱因斯坦看来,住在科学庙堂里的人是各式各样的,引导他们到那里去的动机也各不相同。有的所以爱好科学,是因为科学给他们以超乎常人的智力上的快感,科学是他们自己的特殊娱乐,他们从中寻求生动活泼的经验和雄心壮志的满足;有的所以把他们的脑力产物奉献在祭坛上,为的是纯粹功利的目的;有的是为了逃避生活中令人厌恶的粗俗和使人绝望的沉闷,是要摆脱人们自己反复无常的欲望和桎梏而遁入客观知觉和思维的世界;有的则是想以最适当的方式来画出一幅简化的和易于顿悟的世界图像,以自己的世界体系来代替经验的世界,并来征服它。A·爱因斯坦认为,科学庙堂如果只有前两类人,那就决不会有科学,因为这类人只要有机会,人类活动的任何领域他们都会去干。第三种动机是消极的,最后一种才是积极的(34)。由此可见,价值观念是深深嵌入到科学探索的动机之中的。

其次,科学事实的选择隐含着价值因素。由于人们不可能同时把自然界的所有事物及其各方面都作为自己的研究对象,因而在科学研究活动中不得不面临事实的选择问题,而科学事实的选择需要凭借一定的价值尺度。科学家不能自由而随意地制作科学的事实,也不可能了解所有的事实,因而必须选择那些有了解价值的事实。H·普特南指出:“事实和价值的二分法至少是极为模糊的,因为事实陈述本身,以及我们赖以决定什么是、什么不是一个事实的科学探究惯例,就已经预设了种种价值。”(35)W·I·B·贝弗里奇也认为:“人们不可能对所有的事物都作密切的观察,因而,必须加以区别,选其要者。在从事某一学科的工作时,‘有训练的’观察者总是有意识地搜寻根据自己所认为有价值的具体事物。”(36)这就是说,只有符合科学认识主体之价值尺度的事实,才能成为科学的事实。

第三,科学解释具有一定的价值取向。在科学研究过程中,科学家不仅需要根据一定的价值尺度选择科学事实,而且还必须对经验事实进行科学解释。当代科学哲学对科学解释的标准看法,是将经验事实纳入到一个普遍概括中或将经验规律纳入到更高的理论系统中。科学解释同样渗透着价值因素,具有一定的价值取向,因为它包含着隐藏在被描述事实背后的某种机制(目的的、因果的、协同的机制等)。T·S·库恩甚至认为:“解释归根到底必然是心理学或社会学的。就是说,必须描述一种价值体系、一种意识形态,同时也必须分析传递和加强这个体系的体制。知识科学家重视什么,我们才有希望了解他们将承担些什么问题,在发生冲突的特殊条件下又将选择什么理论。”(37)

第四,科学理论的检验与评价依据于一定的价值标准。科学理论首先必须“符合事实”,因而对科学理论的第一个要求就是“外部的证实”。但是,人们常常可以用人为的补充假设使理论与事实相适实,从而坚持一种普遍的理论基础。在某些情况下,面对同样的经验事实,可以建立起几种形式不同的理论(如A·爱因斯坦的相对论与H·A·洛伦兹的电子论、H·庞加莱的电动力学),要对它们进行评价和选择,往往需要运用诸如简单性原则、完备性原则等价值标准。不仅如此,由于理论一般不能由证据直接推出,因而在证据与理论之间存在着某种裂缝,科学家往往必须用价值来缩小证据与未确定的理论之间的裂缝,这就更使我们看待世界的方式和估价描述世界的理论本身充斥着价值评价。

(2)在科学技术知识体系中渗透着价值和价值判断因素

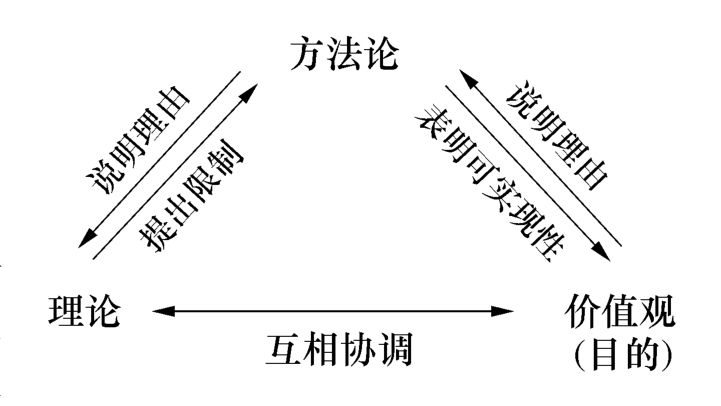

科学技术知识体系是科学研究活动的成果,它是由一系列基本概念、原理及定理等通过一定的逻辑联系而成的系统。既然价值因素渗透到科学研究过程的各个环节,那么它们也必定积淀和凝结于作为科学研究成果的科学技术体系之中。美国科学哲学家L·劳丹在《科学与价值:科学的目的及其在科学争论中的作用》一书中就指出,价值本来就内在于科学本身结构之中,也只有纳入科学的内在结构,才能更好地解释科学的合理性。他不仅把价值纳入科学的内在结构之中,而且还力图从科学的内在结构来揭示其发挥作用和变化的机制,从而构造了一个科学发展网状模型和理论、目的、方法三者相互依赖的网状结构(38)(图18-1)。科学家选择一种理论必须符合他们所持有的方法论原则和能够体现他们的价值观和所欲求的目的;另一方面,科学家所接受的理论又会对方法论和

图18-1 辩护的三角网示意图

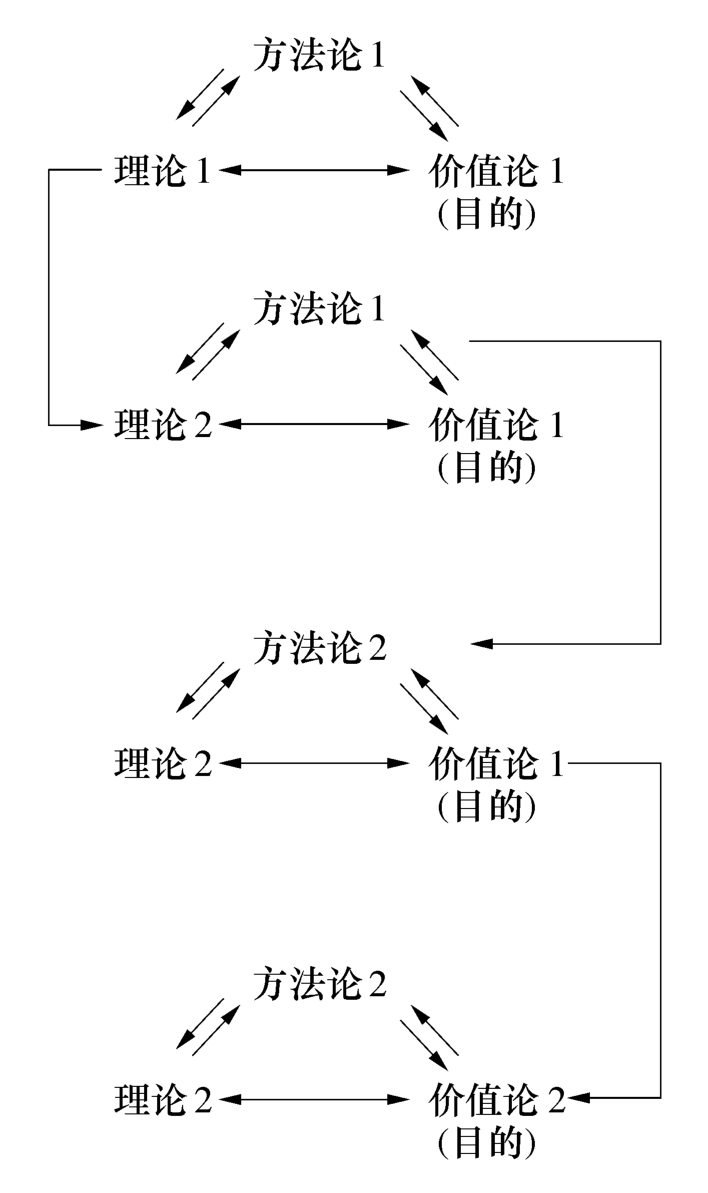

科学目的的选择提出要求和限制。科学家对方法论原则的争论不仅由他们所持有的共同认知目的和价值标准来解决,还要检查按照哪一种方法论原则得到的理论充分体现了他们的价值观,而科学家关于适当方法论的认识又可以作为一个工具来确定一种认知目的的可实现性。由于理论、目的、方法三者之间这种相互说明、相互渗透、相互制约的互动关系,因此,任何一方面的变动都可能引起其他方面的相应改变(图18-2)。

图18-2 单一传统的变化

美国科学哲学家P·格姆则从科学陈述划分入手,指出科学陈述的各种判断都具有价值取向(39):其一,某些科学陈述涉及健康、安全、有害和风险概念,这类陈述仅在参照于一般性的价值背景时才有意义;其二,某些陈述是关于其他陈述的可接受性标准的,它们涉及“有力的证据”、“充分确立”,以及“足够高的概率”等概念,这类陈述依赖于一定的价值背景;其三,科学中的一般陈述都恰是那些为科学共同体所普遍公认的科学陈述,这自然也会受到一定价值背景的影响。据此,P·格姆得出结论说:“原则上说来,几乎任何一种价值对于某些陈述是否具有科学上的可接受性都起着举足轻重的作用。也就是在这种意义上,我们说几乎任何一种价值都将影响到科学的取向。”因此,“科学并非价值中立的”(40)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。