改革开放以后,收入分配制度随着经济体制改革的进行不断得到完善,从打破平均主义到生产要素按照贡献参与分配,从绝对公平到效率与公平兼顾,收入分配制度在历届重大的党代会中得到不断完善和发展。

(一)十一届三中全会提出“克服平均主义”

改革开放前,我国在理论上强调按劳分配,在实际执行过程中却变为平均主义,人民生产积极性被压抑。十一届三中全会《公报》第一次提出了要“克服平均主义”,以农村为突破口,提出“不允许无偿调用和占有生产队的劳力、资金、产品和物资;公社各级经济组织必须认真执行按劳分配的社会主义原则,按照劳动的数量和质量计算报酬,克服平均主义”。随后经济体制改革以农村为突破口,推行了家庭联产承包责任制,“缴够国家的,留够集体的,剩下都是自己的”,这是分配制度的重大改革,表明我国在分配领域开始拨乱反正,重新强调按劳分配原则,农民生产积极性得到了极大释放,农民物质生活水平得到彻底改善。

(二)十二届三中全会提出深化分配制度改革,进一步贯彻落实按劳分配的社会主义原则,并作出了若干具体规定

1984年10月召开了党的十二届三中全会,通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》。在经济利益分配上,突破了“社会主义就是要平均”、“把共同富裕理解为完全平均和同步富裕”的传统观念和忽视企业、劳动者个人利益的做法,第一次提出要允许和鼓励一部分地区、一部分企业和一部分人依靠勤奋劳动和合法经营先富起来,然后带动更多的人一浪接一浪地走向富裕。

十二届三中全会总结了十一届三全会之后农村经济体制改革的成功经验,提出经济体制改革的重点要由农村转向城市,把如何增强企业活力作为经济体制改革的中心环节。全会提出要建立多种形式的经济责任制,认真贯彻按劳分配原则;强调在企业内部,要实行工资奖金同经济利益挂钩,扩大工资差距,拉开档次,以充分体现奖勤罚懒、奖优罚劣。十二届三中全会以后,根据决定的精神,相继进行了微观层面的收入分配制度改革,主要有:改革国有企业工资管理体制,实行企业工资总额同经济效益挂钩的制度;改革了机关事业单位的工资制度,实行结构工资制;开征个人收入调节税。

(三)十三大:实行以按劳分配为主体,其他分配方式为补充的分配制度

从十三大开始,收入分配制度多元化被提出并进入探索阶段。1987年10月召开的十三大明确指出,我国正处于社会主义初级阶段,正确地认识我国社会所处的历史阶段是建设有中国特色社会主义的首要问题。所有制的性质和结构决定分配的性质和结构。社会主义初级阶段的分配方式不可能是单一的,第一次在党的代表大会报告中提出了以按劳分配为主体、以其他分配方式为补充的原则,提出了允许合法的非劳动收入,要在促进效率的前提下体现社会公平等政策主张。必须实行“在以按劳分配为主体的前提下,实行多种分配方式”,并具体概括为“企业发行债券筹集资金,就会出现凭债权取得利息;随着股份经济的产生,就会出现股份分红;企业经营者的收入中,包含部分风险补偿;私营企业雇用一定数量劳动力,会给企业主带来部分非劳动收入”等分配方式。非劳动收入,只要是合法的,就应当允许;社会主义初级阶段的分配政策,既要有利于善于经营的企业和诚实劳动的个人先富起来,合理拉开收入差距,又要防止贫富悬殊,坚持共同富裕的方向,在促进效率的前提下体现公平,这是效率优先、兼顾公平的雏形,是收入分配理论的巨大进步。

(四)十四大:效率优先,兼顾公平

1992年10月召开的党的十四大,提出了我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制,并在收入分配制度上提出,“以按劳分配为主体,其他分配方式为补充,兼顾效率与公平。运用包括市场在内的各种调节手段,既鼓励先进,促进效率,合理拉开收入差距,又防止两极分化,逐步实现共同富裕”。首次提出在分配制度上要兼顾效率与公平的原则。

(五)十四届三中全会:多元化分配政策的推进和深化阶段

1993年11月召开了党的十四届三中全会,此次全会通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,对建立与社会主义市场经济体制相适应的个人收入分配制度作了详细阐述,提出了收入分配制度的十一项基本原则。如“个人收入分配坚持以按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度”,将多种分配方式作为与按劳分配方式长期并存的制度确定了下来;个人收入分配要“体现效率优先、兼顾公平的原则”。这是在党的文献中,首次提出了在处理公平与效率关系问题上应坚持的原则,提倡先富带动和帮助后富,逐步实现共同富裕;允许属于个人的资本等生产要素参与收益分配;建立企业职工工资正常的增长机制;公务员的工资由国家根据经济发展状况并参照企业平均工资水平确定和调整,形成正常的晋级和工资增长机制;事业单位实行不同的工资制度和分配方式,有条件的可以实行企业工资制度;实行最低工资标准,推进个人收入的货币化和规范化;建立多层次的社会保障体系。

党的十四届三中全会在分配制度上主要有三大突破:一是突破了十三大提出的其他分配方式为补充,第一次提出了“多种分配方式并存的制度”,表明其他分配方式在整个分配方式中的地位发生了重大变化;二是在公平与效率关系上,第一次提出了效率优先,兼顾公平的原则,突破了之前的兼顾效率与公平;三是第一次提出了生产要素参与收益分配。[1]

(六)十五大:完善分配结构和分配方式

十五大在分配制度改革方面的最大突破是,第一次明确提出要建立按劳分配与按生产要素分配相结合的分配制度,解决了生产要素能不能参与收入分配的问题,彻底突破了过去单一的、排斥其他生产要素参与分配的传统按劳分配体制。第一次把其他分配方式科学地概括为“按生产要素分配”,并对“生产要素”的范围进行了界定:“把按劳分配和按生产要素分配结合起来……允许和鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配”,充分肯定了非劳动生产要素参与分配的必要性和合法性,是我国收入分配理论的重大创新。

十五大提出了一系列分配制度和政策措施,包括:(1)坚持按劳分配为主体,多种分配方式并存的制度;(2)把按劳分配和按生产要素分配结合起来;(3)坚持效率优先,兼顾公平;(4)要依法保护合法收入,允许和鼓励一部分人通过诚实劳动和合法经营先富起来,允许和鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配。取缔非法收入,对侵吞公有资产和用偷税逃税、权钱交易等非法手段牟取利益的,坚决依法惩处。整顿不合理收入,对凭借行业垄断和某些特殊条件获得个人额外收入的,必须纠正。调节过高收入,完善个人所得税制,开征遗产税等新税种。规范收入分配,使收入差距趋向合理,防止两极分化。(5)要正确处理国家、企业、个人之间和中央与地方之间的分配关系,逐步提高财政收入占国内生产总值的比重,并适应所有制结构变化和政府职能转变,调整财政收支结构,建立稳固、平衡的国家财政;(6)建立社会保障体系,实现社会统筹和个人账户相结合的养老、医疗保险制度,完善失业保险和社会救济制度,提供最基本的社会保障。

1999年9月召开的十五届四中全会通过了《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》,该决定对国有企业分配问题进行了阐述,第一次提出了“建立与现代企业制度相适应的收入分配制度,在国家政策指导下,实行董事会、经理层等成员按照各自的职责和贡献取得报酬的办法”,体现了按生产要素分配的政策导向。

(七)十六大:将分配制度和分配体制改革推向了一个新的高度

2002年11月召开了十六大。十六大在十五大的基础上,对生产要素的范围进行了修改和补充,增加了“劳动”和“管理”两种要素,确立了劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配的原则,解决了其他生产要素能不能和怎么样参与收入分配的问题,是我国分配制度改革的重大突破。十六大在收入分配目标上提出,我国的分配制度改革要以共同富裕为目标,扩大中等收入者比重,提高低收入者收入水平。这指明了今后我国要努力形成的收入分配新格局,即中等收入者占人口的多数,并占有大部分收入和财富的格局;建立健全同我国经济发展水平相适应的社会保障体系,坚持社会统筹和个人账户相结合,完善城镇职工基本养老保险制度,健全失业保险制度和城市居民最低生活保障制度。发展城乡社会救济和社会福利失业。有条件的地方,探索建立农村养老、医疗保险和最低生活保障制度。

(八)十七大:继续深化分配制度改革

2007年10月召开的十七大,针对收入分配领域存在的突出问题强调:(1)初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平;(2)要逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重,对于“劳动”要素强调要“提高劳动报酬在初次分配中的比重”;(3)创造条件让更多群众拥有财产性收入。(4)保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入。扩大转移支付,强化税收调节,打破经营垄断,创造机会公平,整顿分配秩序,逐步扭转收入分配差距扩大趋势。可以看出,我国的收入分配制度更加注重效率与公平关系的结合,更加关注民生。随后的十七届五中全会,第一次提出要实现“两个同步”,即“居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步”。

(九)十八大:收入分配改革的目标是最终实现发展成果由人民共享

2012年11月召开的党的十八大,更是全面深入地阐述了我国收入分配改革和努力的方向。针对我国目前收入分配中存在的各种问题,提出了明确的改革目标,最终实现发展成果由人民共享。(1)千方百计增加居民收入;(2)实现发展成果由人民共享,必须深化收入分配制度改革,努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步,提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重;(3)初次分配和再分配都要兼顾效率和公平,再分配更加注重公平;(4)完善劳动、资本、技术、管理等要素按贡献参与分配的初次分配机制,加快健全以税收、社会保障、转移支付为主要手段的再分配调节机制;(5)深化企业和机关事业单位工资制度改革,推行企业工资集体协商制度,保护劳动所得;(6)多渠道增加居民财产性收入;(7)规范收入分配秩序,保护合法收入,增加低收入者收入,调节过高收入,取缔非法收入;(8)统筹推进城乡社会保障体系建设。

2013年2月出台的《关于深化收入分配改革的若干意见》更是凸显出我国目前解决收入分配问题的重要性。该意见重申“坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存,坚持初次分配和再分配调节并重,继续完善劳动、资本、技术、管理等要素按贡献参与分配的初次分配机制,加快健全以税收、社会保障、转移支付为主要手段的再分配调节机制,以增加城乡居民收入、缩小收入分配差距、规范收入分配秩序为重点,努力实现居民收入增长和经济发展同步,劳动报酬增长和劳动生产率提高同步,逐步形成合理有序的收入分配格局”的收入分配改革的总体要求。

2013年11月召开的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,在收入分配制度改革方面主要体现为:(1)扩展投资和租赁服务等途径,优化上市公司投资者回报机制,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,多渠道增加居民财产性收入;(2)建立个人收入和财产信息系统,保护合法收入,调节过高收入,清理规范隐性收入,取缔非法收入,增加低收入者收入,扩大中等收入者比重,努力缩小城乡、区域、行业收入分配差距,逐步形成橄榄型分配格局;(3)建立公共资源出让收益合理共享机制;(4)允许混合所有制经济实行企业员工持股,形成资本所有者和劳动者利益共同体。

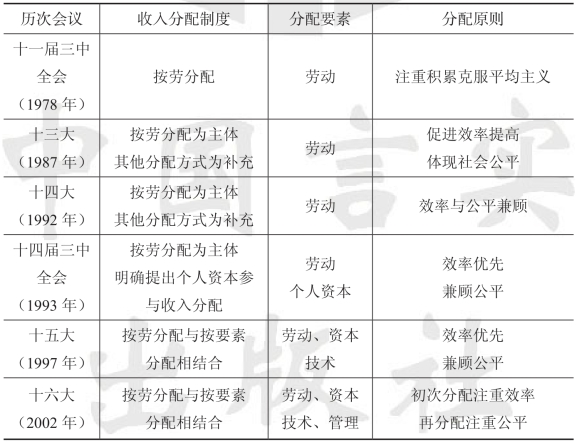

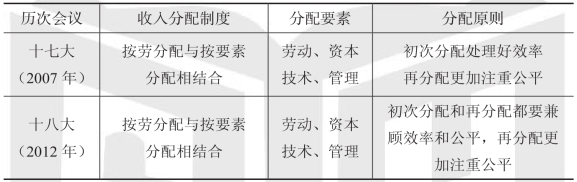

纵观改革开放36年来,我国的收入分配(表1—1)经历了从实行单一的按劳分配,到按劳分配为主、多种分配方式并存的原则,最后到按劳分配与按生产要素(资本、技术、管理等)相结合的分配制度,并从坚持效率优先、兼顾公平,到初次分配注重效率、再分配注重公平,最后到初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系、再分配更加注重公平的过程,对收入分配制度的改革充分体现出以人为本的价值取向和对共同富裕目标的追求。

表1—1 改革开放以来的收入分配制度沿革概览

续表

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

![《辞海》[改革开放]条的设置及变迁](https://file.guayunfan.com/2020/zb_users/upload/2020/09/9.jpg)