(一)通史研究的缘起

重写中国哲学史是冯友兰两卷本哲学史出版后一直的心愿。1949年后他所有的哲学史研究,同时也是他的通史研究的一部分和为通史写作所作的准备。1959年末,国家计划编写大学文科教材;1960年年中,全国文科教材会议决定冯友兰独立撰写中国哲学史和中国哲学史料学,作为大学教材,有关方面安排朱伯崑和庄卬做他的助手。会后设立了常设的教材编写办公室,哲学组组长为艾思奇、冯友兰为副组长。1962年4月,全国政协三届三次会议期间,毛泽东在中南海接见政协委员,问及冯友兰的研究进展和身体情况。不久,冯友兰在《中央盟讯》4月号发表了《感谢党和国家领导人的关怀》,说文科教材会议规定叫他写三部书:《中国哲学史新编》、《中国哲学史史料学》、《中国哲学史史学史》。“我计划三五年内完成这三部书,作为我对社会主义建设的贡献。”1962年9月,《中国哲学史新编》第1册作为“高等学校教材”,由人民出版社出版。冯友兰在该书“自序”中说到,高等学校文科教材编写计划会议把这部书列为高等学校哲学系的参考书,鼓舞了自己;党又给他派来了朱伯崑和庄卬两位助手,初稿写成后,朱伯崑提意见,自己修改为二稿,庄卬再提意见,修改为三稿。印成稿本后,由“中国哲学史教科书小组”提意见,最后修订成现在的样子出版,所以这本书虽说是个人著作,实际也是老中青年哲学史工作者合作的集体成果。[278]

(二)关于哲学史观的前期探索

1959年冯友兰在《新建设》第12期发表《关于中国哲学史研究的几个问题》,这是他的新哲学史观探索的一个重要成果。文章的第二部分是“研究中国哲学史的目的”。冯友兰谈了五个方面:一是锻炼理论思维能力;二是了解和研究中国思想意识的昨天和前天;三是用马克思主义的武器,从哲学的根本问题上,对封建哲学进行彻底的批判;四是继承古代哲学思想中具有人民性的东西;五是总结中国哲学发展的规律,从中得到教训。冯友兰指出,哲学史是整个人类的认识史,“从哲学史可以看到人类发展的主要的程序和环节”,“哲学史就是用历史的方法,研究认识论;认识论就是用逻辑的方法研究哲学史”,科学的哲学史是建立在唯物主义基础上的历史和逻辑的统一。冯友兰指出,从上述几点研究中国哲学史所得的,就是“社会主义文化的一部分,对于建设社会主义,有很大的积极的作用。这就叫古为今用”。[279]一年后,冯友兰又发表了《再论关于中国哲学史研究的几个问题》,[280]分为“哲学史的对象、内容和范围”、“哲学中两个对立面的统一和斗争”、“逻辑和历史的统一”、“观点和资料的统一”、“中国哲学史(古代和近代)发展的线索”五个部分。此文即《中国哲学史新编》第1册的“绪言”,后者只是多了一个“中国哲学史(古代和近代)发展的形式”一部分。

(三)两卷本《中国哲学史》的重版

1961年,中华书局根据周扬的指示,重版了冯友兰两卷本《中国哲学史》。周扬给冯友兰建议,能改就改,不能改原样出版也好。[281]冯友兰未加改动,写了一个《新序》,指出该书“是完全从资产阶级立场,以资产阶级哲学观点,用资产阶级历史学方法所写的”,现在重印,可以作为中国哲学史研究领域的“一种反面教材”。[282]冯友兰还写了《关于中国哲学史的自我批判》,包括这部中国哲学史的“历史观”、“哲学观”、“党性”、“阶级性”四点。

关于这部书的哲学史观,冯友兰指出自己是把历史分为主观的历史(写的历史)和客观的历史,认为写的历史永远不可能与实际的历史重合,因此历史是不可知的。其实,历史是可知的,人的认识逐步提高,就接近于真实地反映客观实在。相对真理多了,就接近于绝对真理。当时马克思主义史学家正初步地运用历史唯物主义研究中国历史,历史唯物主义要求不单要叙述历史,还要揭露历史背后的阶级斗争的本质,认识历史发展变化的规律。自己认为历史不可知,其逻辑结论是,用历史唯物主义方法的历史学家写出的历史,也不过是一种装扮。这是马克思主义史学家和资产阶级史学家的两条路线的斗争,自己的历史观正是资产阶级阵营的一个重要支柱。

关于这部书的哲学观,冯友兰指出,这部书虽然认识到了春秋和近代中国历史的变动,却没有认识到思想斗争所代表的不同的阶级立场,思想斗争就是阶级斗争的反映。这是问题的本质所在,也是哲学史需要说明的。对于不同观点产生的原因,这部书采取了詹姆士的实用主义和桑塔亚那的“软心”、“硬心”的气质观点说明唯心主义和唯物主义的区别,无视两者的阶级根源,不仅荒谬,对唯物主义也是极大的歪曲。“软心、硬心说”把荀子说成是硬心者,认为如果没有荀子的硬心,就没有他所代表的唯物主义体系,这样哲学史的发展就成了偶然事件的堆积。对于哲学体系的价值,这部书又提出不能以当时的社会影响而论。学说有其内在价值,一个理论体系,只要有“见”,“持之有故,言之成理”,便有价值。这就把历史上一个学说的体系和它的社会影响分开了,推动历史前进的哲学体系和开倒车的哲学体系就都没有好坏之分了,“这是资产阶级学术理论脱离实际思想的一种表现”,“也是保护封建主义的一种办法”。“马克思主义认为,一种学说,如果有一定的价值,其价值就在于它本身在一定程度上正确地反映了客观实在,在社会科学方面,还在于它在一定程度上反映了当时社会经济向前发展的需要和人民群众的利益。”[283]

关于这部哲学史的党性,冯友兰指出,这部书采取了资产阶级的客观主义,以所谓“超然态度”,同情地重述哲学家的哲学,还其原貌,给它一个历史定位,认为这就是哲学史家的任务。但实际上这部书对唯心主义是同情地了解,而对于唯物主义者哲学家,如先秦的荀子,两汉的王充,明清之际的王夫之、戴震,都没有给以应有的地位。对于王充,甚至对其理论体系吹毛求疵,而没有论述其反对唯心主义和迷信的社会意义;认为王充、戴震等不算一流的哲学家。而对唯心主义,也只是描写了其假面具。实际上,“它的假面具之下所掩盖的本质,是用荒谬的理论歪曲真理,麻醉人民,为统治阶级服务”。冯友兰指出,自己在哲学史“自序”中认为,历史上“是”和“应该”多所相合,可是自己所说的“是资产阶级的‘是’和‘应该’”;“封建的和资产阶级的历史家”所叙述的“优良传统”,“只是地主阶级和资产阶级的‘优良传统’。至于劳动人民所有的优良传统,在哲学历史家的著作里,是没有地位的。只有马克思主义的科学的哲学史,才能给人类所有的真正的优良传统以它们应有的地位”。

关于这部著作的阶级性,冯友兰根据毛泽东《新民主主义论》提出的总结历史应引导人民向前看,而不是颂古非今赞扬封建主义的指示,认为自己的哲学史恰好相反,所以是“五四”运动的对立面,是“五四”时期以后一段时期的逆流,跟封建复古主义一样,只是采取了资产阶级哲学史的方法,所以更具有迷惑性,是“思想上的反动同盟军”的一部分。在半殖民地半封建社会中,资产阶级哲学思想和本地原有的封建主义结合起来,既具有本地人民习见的形式,又具有其所不习见的内容,起奴化人民的反动作用。帝国主义和本地大地主大资产阶级在政治、经济上是相互结合、补充和支援的。“资产阶级哲学和封建哲学结合,就是这种事实在思想战线上的反映。从资产阶级立场,用资产阶级历史学方法,所写的哲学史就是这种结合的一种形式。”[284]

冯友兰认为,上述四点就是自己《中国哲学史》的本质。

(四)《中国哲学史新编》与两卷本《中国哲学史》的史观比较

冯友兰在《中国哲学史新编》第1册“自序”中说,自己与中国哲学史的联系可以分为三个阶段。“五四”前的学生时代,学习的是封建主义的学术观点和历史方法;“五四”以后到解放前,是用资产阶级的学术观点和历史方法研究中国哲学史,1930年、1934年出版了《中国哲学史》上下册;解放后学习马克思主义的学术观点和历史方法,这才真正地走向了科学的道路。这就是“毛主席的《在延安文艺座谈会上的讲话》为知识分子所指示的道路”。抗战期间,自己就一直想重写中国哲学史,现在“社会主义就是一个大学校,党和毛主席是伟大的教师,马克思列宁主义经典和毛主席的著作是高深的课程。在这种教育下,我的《新编》也得了正确的方向”。冯友兰在著作前题词中说:“望道便觉天地宽,南针廿载溯延安,小言亦可润洪业,新作应需代旧刊,始悟颜回叹孔氏,不为余子学邯郸,此关脱胎换骨事,莫作寻常著述看。”关于这部哲学史的指导思想和具体内容,冯友兰指出,“我的主观企图是,写一部以马克思列宁主义、毛泽东思想为指南的哲学史”;“唯物主义和唯心主义是哲学这门科学中的两个对立面。既然是对立面,其间必然有斗争也有统一。在哲学史发展的过程中,唯物主义和唯心主义这两个对立面必然相互斗争也相互转化。斗争是绝对的,转化是斗争的结果,但也是整个哲学史发展过程的一个方面。这部书是本着这个认识写的”。[285]强调哲学史上存在“转化”,是冯友兰与侯外庐的不同之处;他在《新编》中坚持了这个观点。《中国哲学史》上卷《绪论》分为十二部分,分别叙述了中国哲学史研究的对象、哲学的方法、中国哲学和西方哲学的不同特点、哲学和历史、书写的历史与实在的历史、历史的进步性、哲学史的写作方式与取材标准等。《中国哲学史新编》第1册在史观方面与《中国哲学史》上卷截然有别,通过比较可以看出两种范式的不同特点。

1.关于哲学史的内容

《中国哲学史》上卷主张哲学由宇宙论、人生论和知识论与论理学三大部分构成,《中国哲学史新编》主张,哲学是研究一切事物的总体的根本的矛盾,唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学的矛盾和斗争是哲学的主要内容。所以,“哲学史是唯物主义与唯心主义斗争的历史,也是辩证法与形而上学观斗争的历史,同时也是唯物主义和辩证法观不断胜利的历史”。[286]强调唯物主义和唯心主义之间的转化,是冯友兰哲学史研究与同时其他哲学史家不同的地方,也是《中国哲学史新编》的重要特点之一。他说:“哲学史中的对立面,不仅相互排斥、相互斗争,而且相互渗透、相互转化。……斗争和转化都是在具体的历史过程中进行的,这个转化过程就是哲学史的对象。”[287]

关于唯物主义和唯心主义,冯友兰在《中国哲学史》上卷引用桑塔亚那的说法,认为哲学受哲学家的软心或硬心的气质的影响,软心哲学家的观点是唯心论的,硬心的哲学家的观点是唯物的、非宗教的、自由意志的、一元的。《中国哲学史新编》则认为,唯心主义的认识论根源是“劳心者”脱离生产,专门用“心”思维所形成的体系,阶级根源是阶级社会中为居于统治地位的剥削阶级服务的意识形态;唯物主义是革命阶级或先进集团所支持的,是革命阶级的世界观。唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学的斗争,既是阶级社会中阶级斗争的反映,也是阶级斗争的一部分。

2.关于研究哲学史学科的目的或意义

两卷本上卷是从求知的角度论述的,所以,提出了“写的历史”和客观的“历史”的一致问题。冯友兰指出“写的历史之目的在求与所写之实际相合,其价值亦视其能否做到此‘信’字”。[288]由于写的历史存在史料信否的问题,研究者个人对史料的主观选择的问题;历史学既不能实验,也不能质询古人,所以,书写的历史的信否,并没有保证。哲学史与书写的哲学史的关系也是如此,而且由于哲学史只能使用文献资料,做到可信的困难尤其大,所以,“所谓写的历史及写的哲学史,亦惟须永远重写而已”。[289]关于研究哲学史的目的,两卷本上卷并没有过多说明。现在冯友兰认为,哲学是时代精神的结晶,所以,研究一个民族、一个时代,必须知道其哲学;哲学史在通史中有极其重要的地位,哲学史对于研究历史也极为重要。《中国哲学史新编》滤掉了两卷本上卷的“客观主义”色彩,突出了哲学史作为阶级斗争的工具和无产阶级专政的一个环节的意义,强调科学性、党性和无产阶级利益的一致性。《中国哲学史新编》指出:“哲学史不是也不可能客观主义地处理它的对象。哲学史本身也是阶级斗争的一种工具。在阶级社会,哲学家处于一定的阶级地位,他写的哲学史必然是从他的阶级观点出发,为他的阶级利益服务。”[290]《中国哲学史新编》指出,哲学史必须为无产阶级利益服务。“在阶级社会中,阶级对立的否定方面是推动历史前进的动力。它总是革命的、批判的。无产阶级是有史以来的这种力量的最高峰,科学的哲学史承认这个历史事实,因此也承认唯物主义和辩证法是推动哲学和历史前进的动力。在各个历史时期的革命的、批判的思想是其时期哲学思想的主流。它根据这种精神,对于历史中各个派别的哲学思想进行批判和估价。只有这样才符合无产阶级的利益,也符合历史发展的真实情况。”[291]“用辩证法的方法所写出的哲学史……才合乎或者接近历史的真实。……这就是马克思主义的哲学史的科学性,它的科学性和它的党性是一致的。只有这样的哲学史才能更好地为无产阶级的事业服务,只有这样的哲学史才是无产阶级在阶级斗争中最好的武器。这样的哲学史正是资产阶级所畏惧的。”[292]他又指出,根据历史和逻辑统一的原则编著的哲学史,“正是我们在现在思想斗争战线上所需要的,也就是说,正是建设社会主义所需要的”。[293]

3.中国哲学发展的特点

关于中国哲学史的特点,上卷指出,一是“没有为求知识而求知识者”,其论证比西洋与印度哲学逊色;首尾贯串的哲学书较少。中国哲学没有把个人与宇宙、我与非我分开,没有产生我对于非我的认识问题,知识论、逻辑学不发达。中国哲学重视人事,对于宇宙论的研究简略。二是,中国哲学虽无形式的系统,但存在实质的系统,哲学史就是要从无形式的系统中找出实质的系统。这些特点,《中国哲学史》上卷说是“弱点”。关于中国哲学史发展的阶段,《中国哲学史》分为子学与经学两个时代。子学时代至汉初统一为止;经学时代到清代。这样划分的依据是中国没有进入近代,所以没有近代哲学;子学、经学都是古代哲学。冯友兰指出,中国哲学在子学阶段尚能创新,经学则依傍子学。子学时代之特点是政治上为贵族政治,官师不分,权力财产与知识合一。孔子首先提出了有系统的思想,是中国哲学史的开山。孔子之前无哲学。春秋至汉初为一个解放的时代。这一时期政治制度、社会组织、经济制度都发生了根本改变。井田制破坏,平民兴起,商人阶级兴起,农奴及商人的经济势力增长。等级制至于消灭,汉高祖以匹夫而为天子。这种变动,除近代以来外,在历史上无可比者。变动时期,有倾向于维护旧制度者,此即孔子发端之儒家之工作;也有反对旧制度者、欲修补旧制度者、欲另立新制度者、反对一切制度者等。无论哪一方,皆须“持之有故,言之成理”,如“坚白”、“同异”等纯理论之兴趣亦起,理论化之开端,即哲学化之开始。“上古时代哲学之发达,由于当时思想言论之自由;而其思想言论之所以能自由,则因为当时为一大解放时代,一大过渡时代也。”[294]子学时代终结于董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”主张的实行。冯友兰认为,秦始皇焚书,只是想统一思想,并非尽灭当时诸家学说,所以,汉初文帝时各家尚存,儒家亦于此时完备。《礼记》、《易传》有些部分即此时所著。“罢黜百家,独尊儒术”后,子学时代结束,经学开始。儒学为上所定,为利禄所引诱,春秋时期之思想自由之空气至此消亡。董仲舒统一思想之政策,即秦始皇、李斯之政策。汉至现代,中国之政治经济制度及社会组织没有发生根本改变,子学时代之思想状况,再未出现。冯友兰此处所体现的是“客观的史学家”的态度,对于秦始皇并非不顾一切地批判,实际上更多地批判了董仲舒,表明了崇尚学术自由,留恋子学的心迹。

《中国哲学史新编》在新范式下,对中国历史有了不同的认识。冯友兰指出,中国历史的特点是长期处于封建社会,所以中国哲学史的绝大部分是封建社会的哲学。1840年以前的中国哲学是唯物主义的第一种形态,即朴素唯物主义,唯心主义也是直观的;辩证法是自发的,形而上学也不是与近代的自然科学相联系的。这是中国古代哲学的特点,也是其优点。冯友兰过去谈中国哲学,很少说“优点”。这里用“优点”,可以认为是对作为学科的中国哲学史在当代中国地位降落的一种抗争。他引用列宁的话指出,中国古代哲学具有“素朴性、深刻性、转化—变幻,以及妙不可言的天真质朴”,[295]如《老子》文约义丰,可以容纳多种解释,现代语言由于明晰性,反而失去了韵味。但他也指出,由于可容纳的解释的多样性,也容易导致“把古代哲学近代化,把古代哲学解释成近代哲学的样子”。[296]冯友兰认为,中国没有正式进入资本主义就已经沦陷为半殖民地半封建社会,民族资产阶级十分软弱,其哲学虽然吸收了资产阶级的知识和观点,但也混杂有许多封建主义的内容。由于近代时期特别短,近代资产阶级还没有建立起自己的独立的、完整的哲学体系。

关于中国社会的阶级斗争状况,《中国哲学史新编》指出,在过去的阶级社会,社会矛盾是剥削阶级和被剥削阶级之间的矛盾。被剥削阶级包括一切劳动人民,主要是农民。他们是历史的创造者,他们向剥削阶级的斗争,是推动历史前进的真正动力。剥削阶级也分为居于统治地位和不居于统治地位两个部分,前者掌握国家政权,能够利用政权对被剥削阶级实行超经济的剥削。不占统治地位的剥削阶级对于占统治地位的剥削阶级之间经常进行反抗和斗争,他们在开始斗争的时候,往往是用全民的名义,这时他们的利益也的确与劳动人民的利益有一定的联系。阶级斗争在奴隶制社会中是从奴隶主贵族中转化过来的地主阶级和通过商业、手工业致富的地主阶级对于奴隶主阶级的斗争。新兴地主阶级利用奴隶和农民起义的果实,建立了封建社会。封建社会前期是地主阶级中分化出来的门阀士族与庶族地主阶级之间的斗争,反对门阀士族的主力是农民、手工业者和商人。唐朝利用隋末的农民起义,取得政权。此后地主阶级又分化为豪绅官僚和一般地主,二者之间的斗争在明末农民起义以后,更加尖锐。鸦片战争后,中国社会转化为半殖民地半封建社会。中国近代资产阶级有两个来源:一是从封建官僚地主阶级转化过来的,一是从商人和小生产者转化过来的。前者和封建阶级有联系,比较保守,只要求改良,不要求革命;后者不满足于改良,而要求革命。中国近代资产阶级是软弱的,不能担负起革命的任务。农民组织了太平天国革命,但是因为没有新的阶级力量和先进政党的领导,没有得到成功。冯友兰这里是以毛泽东对农民起义的评价为标准进行评价的。他又指出:“完整的现代的辩证唯物主义,随着中国无产阶级革命的发展,也在中国生了根。中国的辩证唯物主义和辩证法观,到现代发展到了顶峰。”“辩证唯物主义和历史唯物主义在中国的充分发展,成为中国革命和建设的指南和动力。”[297]

4.中国哲学史的取材标准和写作方式

关于取材标准,《中国哲学史》上卷的说明更多属于技术意义。冯友兰指出:“所谓中国哲学者,即中国之某种学问或某种学问之某部分之可以西洋哲学名之者也。所谓中国哲学家,即中国某种学者,可以西洋所谓哲学家名之者也。”[298]古人著述中涉及哲学内容的为哲学史史料;哲学家的新“见”可以为史料,陈言不可为史料;哲学家必有中心观念,无中心观念之杂著,不可作为史料;以理智的辩论而提出者,可以为史料,片语只句不可为史料;但与一个时代之哲学有因果关系的言论,可以搜集,帮助理解哲学的时代背景;对于哲学家的叙说,“能表现其人格者,亦可为哲学史史料”。[299]关于写作方式,冯友兰在上卷中的论述仍只具有技术意义。他指出,西方哲学史多为叙述式写法,此法易于叙述哲学家之所见,但作者难与史料接触,易为哲学史家之见解所蒙蔽;与之不同的是选录式。选录式可与原来史料接触,但哲学家的见解不易系统表达。冯友兰兼用两种方式。冯友兰上述两个说明之所以更具有技术意义,是与这门学科仍然处于形成过程相关的。在《新编》中,这类说明都没有了,更着重的是从阶级立场出发论述中国哲学史这门学科的阶级意义。冯友兰说:“在哲学战线上主要的斗争武器,是反映各个阶级利益的、以逻辑思维形式表现出来的哲学思想。哲学史就是这些思想发生、发展、相互斗争和相互转化的历史。哲学史工作的任务,主要在于从无产阶级的立场出发分析这些思想,指出它们的认识论的和阶级的根源以及它们的社会影响,由此对它们作出恰如其分的评判和估价。这是哲学史的主要内容。这种内容也决定了哲学史的范围。”[300]

关于中国哲学史上思想斗争的线索,《中国哲学史新编》指出,中国哲学史中的唯物主义和唯心主义的斗争,也是阶级斗争在哲学思想战线上的反映。居于统治地位的剥削阶级的思想工具是宗教和唯心主义,不占统治地位的剥削阶级在上升时期与劳动人民的利益有一定的联系,他们的知识也与生产知识有一定的联系。他们为了反抗占统治地位的阶级,需要的哲学是唯物主义。他们占据统治地位后,就不再需要唯物主义和辩证法,而是唯心主义和形而上学。中国哲学史上唯物主义和唯心主义斗争有几个高峰:战国时期,荀子是唯物主义的集大成者,庄子是唯心主义阵营的代表,荀庄是这个时期的两个主要对立面;西汉时期,董仲舒和王充是两个主要的对立面;魏晋时期是玄学和佛教,唐朝佛教到达顶峰,与此对立的是范缜和柳宗元、刘禹锡等;宋代张载代表庶族地主,对佛教和唯心主义展开批评,庶族地主阶级的政权巩固以后,其哲学思想从唯物主义向唯心主义转化,出现了程颐程颢的客观唯心主义和主观唯心主义,道学的客观唯心主义的顶峰是朱熹,主观唯心主义的顶峰是王阳明,与二者斗争的唯物主义者是王夫之,戴震完成了反对客观唯心主义的任务。“王夫之、戴震和朱熹、王守仁是中国古代哲学中最后的,也可以说是最大的对立面。”[301]

冯友兰指出:“哲学史所讲的是哲学战线上的唯物主义与唯心主义的斗争、辩证法和形而上学的斗争。”他根据这个标准,确立了哲学史选材的原则。他说,“凡是直接参加哲学战线的思想讲,不是直接参加哲学战线的思想不讲”;“与哲学战线直接有关的东西讲,不是直接有关的东西不讲”;“在哲学战线上有代表性的成体系的思想多讲,不成体系的思想少讲”;“有创新的思想多讲,没有创新的思想少讲”;“哲学史中的唯物主义要多讲,唯心主义也不能少讲”。因为哲学史上的唯物主义、唯心主义并不是互不相干,平行发展的,而是既相互对立又相互依存,既相互区别又相互渗透,既相互斗争又相互转化的,所以,关键不在少讲,而在如何讲。“哲学家的阶级立场和社会作用要多讲,但他对于哲学问题的解决和辩论,也就是说,关于他的理论思维,也不能少讲”;“规律要阐发,知识也要介绍”等。[302]总体上看,冯友兰确立了在新范式下中国哲学史选材的标准。唯心主义不能少讲,唯物主义与唯心主义的转化也要讲,知识也要介绍等,都很有针对性,表现了新范式下冯友兰对哲学史理解的特色,反映了冯友兰在历次讨论中的认识。

(五)冯友兰通史观的特点

把冯友兰、侯外庐、任继愈的哲学史加以比较,可以看出三者明显的特点。在强调哲学史是唯物与唯心、辩证法和形而上学斗争的历史,哲学史和阶级斗争的关系,哲学史研究不是单纯为知识而知识等方面,这几部哲学史是相同的。这些内容都是新范式的基本点。但在这些基本点之下,冯友兰哲学史又凸显出以下几个特点。

首先,冯友兰强调唯物与唯心的对立与转化。任继愈没有单独讨论这个问题,侯外庐则对这个问题进行了极其严格的限定。冯友兰对这个问题的论述则十分全面和深入。他指出:“哲学史中的对立面,既相互排斥、斗争,又相互统一或同一,相互依赖、联结、渗透、贯通、转化。”[303]唯物与唯心之间为何会有同一性?冯友兰说,这是由于唯物主义和唯心主义回答的是同一个问题的缘故。他指出,人们对于唯物主义和唯心主义的相互联结、贯通和渗透就较难以理解,原因在于,首先,人们总是自觉或不自觉地抽象地、离开哲学史谈论唯物主义和唯心主义,而哲学史上的唯物主义和唯心主义都是具体的,没有抽象的体系,其次,人们认为唯心主义体系中只有正确的部分才与唯物主义贯通、渗透,而其中未必有正确的部分;唯物主义体系中只有错误的部分才能与唯心主义贯通渗透,而其中未必有错误的部分。冯友兰指出,这样的理解是片面的。如哲学史上儒墨相互对对方的批评,都构成了对方内容的一部分。冯友兰坦承,最难理解的是唯心主义和唯物主义的相互转化。所谓转化,是性质的变化。有人认为,承认性质的转化,容易让人觉得划不清唯物主义和唯心主义的界限,只承认唯心主义“刺激、诱发”唯物主义,其实刺激和诱发也是转化。转化还不止于此。冯友兰引用列宁关于帝国主义战争转化为民族战争的事例指出,“辩证法认为,矛盾的对立面在一定的具体条件下才可以相互转化”,[304]“一个唯物主义或唯心主义的体系,在发展到一定的阶段,在一定的条件下,就可以向着它的对方转化”,[305]如黑格尔哲学体系通过费尔巴哈转化为唯物主义。列宁说黑格尔哲学是“客观唯心主义转化为唯物主义的‘前夜’”。马克思在《资本论》中说,把黑格尔的辩证法“顺过来”,费尔巴哈也是把黑格尔“顺过来”。冯友兰指出:“所谓‘顺过来’并不是简单的事情。其中有一个批判、改造的过程。批判改造是斗争,但是也有转化的一面。”[306]冯友兰认为,马克思在《神圣家族》中说费尔巴哈“完成”(vollendete)了黑格尔哲学,中文本把“完成”译作“结束”,不恰当,“完成”更能说明是黑格尔哲学的“转化”。对于费尔巴哈的完成,冯友兰说,这是“黑格尔的哲学,由其自身的发展而转化为它的对立面”。[307]冯友兰指出,黑格尔哲学“给后来唯物主义的发展创造了有利的条件。就整个哲学史的发展来说,这就是唯心主义的内部发展,使其自己向其对立面转化,好像资产阶级在其发展过程中,同时也产生了他自己的掘墓人”。[308]冯友兰强调,所谓“转化”,不是黑格尔体系内部唯物主义因素的转化,而是整个客观唯心主义体系的转化;“所谓对立面的转化,只有就整个体系说,才有意义”,[309]仅仅是体系内唯物主义因素的发展,那就只是量的变化而不是质的变化,其实是否认转化。冯友兰最后指出:“对立面的转化是斗争的结果,没有斗争就没有转化。所以在对立面之间斗争是绝对的,转化是相对的。”[310]冯友兰也以中国哲学史为例说明了“转化”。他指出,对立面的斗争过程也是对立面的转化过程。唯物主义发展到当时的顶峰,唯心主义就会被迫承认其中的一些命题,“加以歪曲和改造,使适应自己的唯心主义体系,同时又以新的形式提出新的问题,从这些问题中得出唯心主义的结论,跟这种新形式的唯心主义相对立的唯物主义思想又以这些新问题为基础,把唯物主义思想提高一层,推进一步”。[311]董仲舒利用“气”提出天人感应,这是唯物主义向唯心主义转化;朱熹建立了以理气为范畴的体系,王夫之以理气为中心,建立了唯物主义的体系,这是唯心主义向唯物主义转化的一个例子。唯心主义和唯物主义的“斗争和转化不是两条互不相干的平行线,而是纠缠在一起的一个整体的过程”。[312]

冯友兰哲学史观的第二个特点是强调“逻辑和历史的统一”。这个内容是同时期侯外庐和任继愈哲学史都没有涉及的。他指出,“事物的发展,照逻辑说,是通过矛盾对立面的斗争和统一,否定之否定规律,而进行的”;“这里所说的逻辑,就是辩证逻辑,也就是事物发展的客观规律”;[313]“历史过程的必然性和一定辩证法的规律,是逻辑的东西。历史实际的过程是历史的东西,这两种东西是一致的”。[314]在冯友兰看来,历史和逻辑的统一是矛盾的统一,一般表现于个别之中,历史的必然性只能在偶然的堆积中表现出来。历史科学和其他社会科学不同,历史科学不能摆脱偶然性的东西,而是要通过对个别的、偶然的东西的叙述和分析,发现规律,并以生动活泼的形式表现历史的规律,否则历史学就不是历史学而是历史唯物主义了。哲学史的规律是唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学的斗争与统一,这个规律在不同的民族有不同的表现形式,“必须通过这些内容和形式,这个根本原则才可以充分地表现出来,才可以更好地了解这个规律的意义,更好地认识马克思主义哲学史的方法和原则的正确性”。[315]在《从〈周易〉研究谈到一些哲学史的方法论问题》中,冯友兰已经接触到这个问题了。冯友兰这个认识是很深刻的,也是很有针对性的,他的意图是想防止把哲学史简单化和教条化。不过,他的这个意图并未被当时的学术界所认识。历史和逻辑统一的原则对于哲学史的意义直到20世纪80年代才被学术界广泛接受。

冯友兰哲学史观第三个特点是强调观点和材料的统一。这不仅是任继愈和侯外庐哲学史所没有谈到的,也是被当时学界误解的问题。冯友兰指出,历史学既要有正确的观点,又必须有充分的资料,二者是统一的。“在阶级社会中,任何历史资料都是某一阶级的人的产物,也必然带有他的阶级的烙印。任何历史家都为一定的阶级服务。他所写的历史,都是从他的阶级的观点处理资料,利用资料发挥他自己的阶级的观点,为他自己的阶级服务。”[316]资产阶级的客观主义说资料没有观点,其实正是依靠此来发挥他们的资产阶级的观点。工人阶级的历史学的党性和科学性是统一的,冯友兰借用刘知几的“史才”、“史识”、“史学”和章学诚的“史德”概念,说明了无产阶级对这几项的要求。史才是明白晓畅地叙事说理,史识是掌握辩证唯物主义和历史唯物主义,对历史上的事情作深刻分析和正确判断,看出历史发展的规律,史德“是历史学家对于工人阶级的忠实品质”,史学就是掌握丰富的资料。冯友兰说:“只有根据充分的史料,才可以认识历史的发展的曲折复杂的过程。历史唯物主义的理论和原则,永远是我们的方法和指南,但不是预先提出来的一个结论,只等待我们用历史的事实加以说明,也不是一个预先布置好的一个框子,只等待我们把历史的事实填放进去。它一方面是资料的统帅,一方面又有待于资料把它形成。”[317]

历史进入20世纪80年代,冯友兰60年代所论述的“观点和资料的统一”,尤其是“逻辑与历史的统一”的原则,才成为学术界反思解放以来中国哲学史研究后的重要指导原则,不少新的哲学史通史都把这一马克思主义原则作为哲学史编写的指导。由此可见,冯友兰的论述是十分有前瞻性的。冯友兰所煞费苦心坚持和论证的唯心主义和唯物主义的转化,实际上是通过对于唯物主义的意义来确定唯心主义的价值,从而促使人们全面地认识和客观地评价唯心主义,避免片面、狭隘地认为全部的哲学史仅仅是唯物主义的历史,由此进一步确立完整的哲学史的价值、哲学史学科的价值以至于哲学史研究者的存在的价值,使中国哲学与文化获得生命力、“活起来”。这层深意,涵摄知识和存在的同构,殊难领会。领会它需要理性的成熟,这正是冯友兰、贺麟等人1949年以后所有哲学史论述所呼唤的。

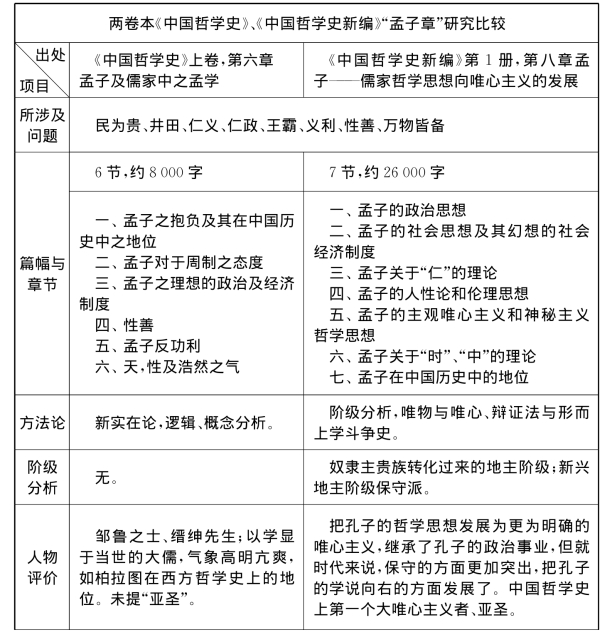

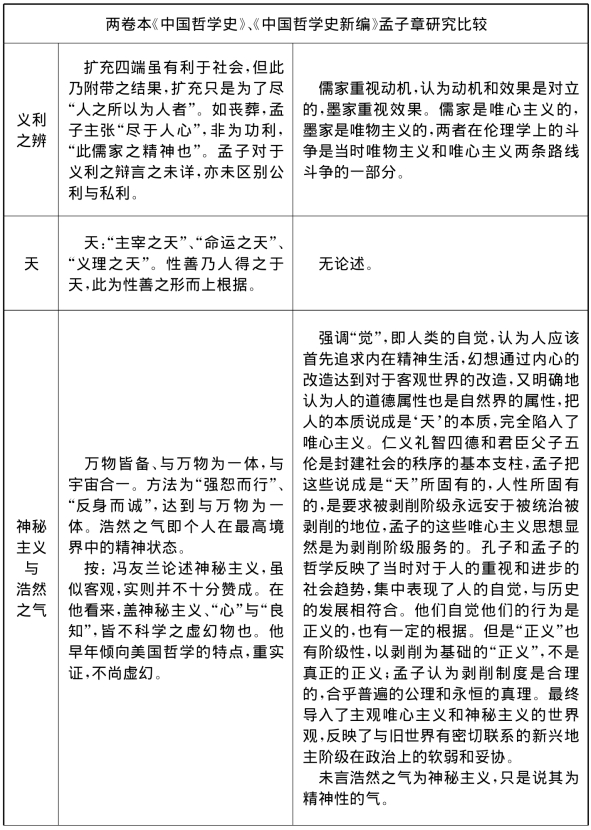

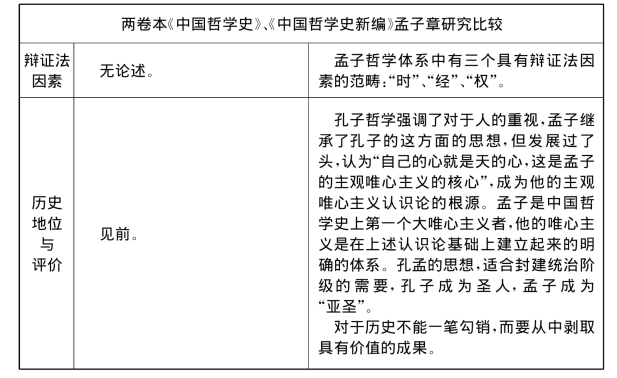

(六)两卷本《中国哲学史》和《中国哲学史新编》孟子研究的比较

1.《中国哲学史》上卷第六章“孟子及儒家中之孟学”的特点分析

(1)关于写作方式上的特点 第一,两卷本引文甚多,部分章节引文分量超出论述分量。虽然冯友兰曾经说在写作方式上叙述式和选录式兼用,但选录仍显过多,介乎学案体和评述体之间。这可能是由于哲学史研究中消化古人的任务还没有完成的缘故;另外,也可能是作为初创的学科,其史料范围一般人并不了解,所以须用史料标出哲学史的范围。第二,两卷本一些“注释”其实属于论述的一部分,不必以注释的形式出现。第三,两卷本引文都比较详细地说明了使用的版本、页码,这与现今引古人著作只说篇目,不说版本与页码大不相同。冯友兰的做法更为符合学术规范,这可能是在美国养成的习惯。第四,两卷本整篇洋溢着赞许和褒扬的态度,尤其是不以评论结尾,而以引用孟子的话结尾,更是凸显了此态度。

(2)正文主要观点的特点分析 两卷本上卷第六章正文分为六个部分:“孟子之抱负及其在中国历史中之地位”、“孟子对于周制之态度”、“孟子之理想的政治及经济制度”、“性善”、“孟子反功利”、“天,性,及浩然之气”。

在第一部分,冯友兰认为,孟子、荀卿为孔子之后儒学之大师,孔子类似苏格拉底,孟子类似柏拉图,荀子类似亚里士多德。孟子的志向为“继孔子之业为自己之责任,无旁贷也。故曰‘如欲平治天下,当今之世,舍我其谁哉?’又曰:‘乃所愿则学孔子也。’宋儒所谓道统之说,孟子似持之”。[318]在第二部分,冯友兰认为,孟子对于周制的态度,“为守旧的”。在第三部分,冯友兰认为,孟子在政治经济上的根本观点与过去不同,传统上强调一切政治制度“皆完全为贵族所设”。依孟子之观点,则一切“政治的经济的制度,君亦为民设”。“此一切皆为民设之观点,乃孟子政治及社会哲学之根本意思”。孟子把孔子的“正名”用到君主身上,认为不能得到百姓拥护的君主不是君主,是独夫,人人可得而诛之。关于君子、野人或治人者与治于人者,冯友兰认为,孟子对二者的区分完全是基于分工互助的目的,根据分工互助的原则,提出治理国家的必须是大德大贤;所谓天子,必须是圣人才能担当。这和柏拉图的《理想国》极其相似,但因为儒家依附周制宗奉文王,所以对于“继世而有天下”也不攻击,形成矛盾。孟子的理想的经济制度是井田制,即土地国有,分给各家耕种,各家助耕公田,如同纳税,类似于社会主义性质。冯友兰认为,孟子的井田制是为了人民的利益,古代不必完全实行,也不必完全是孟子创造,而是孟子对于周制的新解释。孟子还提出了王霸之辨的观点,王制均系为民,民皆从而悦之,霸政则系用武力迫使人服。第四部分为关于孟子的仁政思想。冯友兰指出,孟子主张的仁政是基于“人皆有不忍人之心”的善性,将此心推及政治,便是仁政。孔子的忠恕限于个人修养,孟子则将其推及到政治及社会哲学。所谓人性善,只是说人性有仁、义、礼、智四个善“端”,扩而充之,可以为善。人为什么要扩充善端?主张功利主义的墨子会认为有利于社会,而孟子则认为人必须扩充此善端乃是“人之所以为人也”,是人异于禽兽的理性所在。仁为人心,义为人路,人若不居仁由义,就与禽兽无异。此四端表现在社会,就是人伦。冯友兰认为,孟子对于杨朱、墨翟的批判也不是随意谩骂。亚里士多德认为,人是政治的动物,必须有国家社会,人性才能充分发展,否则人不成为人。儒家的人须有君父,也是此意。孟子重视个人的自由,对于不合之礼可以革去;把个人判断的权威,放在世俗所谓的礼仪之上。孔子注重个人的性情的自由,但又注重人的行为的外部规范,孟子则注重个人性情之自由。关于孟子与告子的辩论,冯友兰论述不多,认为告子所言,非人之所以为人者,不是仁义,乃是人的禽兽之性。第五部分为关于孟子反功利思想。冯友兰认为从第四部分就可以看出其原因。人尽四端之性,不是因为它有利,而是为了尽人之所以为人者。但是,孟子对于义利之辩言之未详,亦未区别公利与私利。关于厚葬,墨子反对儒家厚葬是从功利主义出发,认为太浪费,孟子则认为厚葬是为了“尽于人心”。慎终追远,民德归厚,这是儒家的精神。第六部分为关于天性及浩然之气的思想。冯友兰指出,孟子所谓性善得于天,是性善说的形而上学根据,心为人之大体,尽心便能知性、知天,“上下与天地同流”,“万物皆备于我”。冯友兰认为,同流皆备之说,颇有神秘主义的色彩。所谓神秘主义,就是万物一体的境界,个人与宇宙合而为一,人我内外之分俱已消失。在中国哲学中,庄子和孟子都“以神秘主义为最高境界,以神秘经验为个人修养之最高成就”,但二家达到此境界的目的和途径不同。道家是“以纯粹经验忘我”,儒家是以“‘爱之事业’去私”,如所谓“强恕而行,求仁莫近焉”、“反身而诚”等。孟子的“浩然之气”,就是个人在最高境界中的精神状态。需要指出的是,冯友兰在《中国哲学史》中对于神秘境界并不十分赞赏。他赞赏神秘境界是以后的事情。

2.《中国哲学史新编》孟子章的特点

《中国哲学史新编》论及孟子是在第八章,题目为“孟子——儒家哲学思想向唯心主义的发展”,内容分为七节。其观点的特点分析大致如下。

(1)阶级分析与政治观 第一节为“孟子的政治思想”。此前为孟子简介,首先是孟子的生卒年月与志向,言其“志愿很大,自负甚高”。其次为时代背景方面的阶级分析,指出在如何使中国封建化的方法上出现了“儒家和法家两派”的尖锐斗争。这一提法值得注意,它表明了在新范式下“儒法斗争”概念出现的逻辑必然性。冯友兰认为,儒家代表的是从旧奴隶主贵族转化过来的地主阶级的保守派,主张采用温和说教的妥协的方法统一中国,孟子即此派的代表;法家代表的是新兴地主阶级中的激进派,主张通过兼并战争打击旧势力,实现封建制的变革和中国的统一。第三,指出孟子把孔子的哲学思想发展为更为明确的唯心主义,把孔子的政治思想向右的方面发展了。冯友兰的一个结论值得商榷,孟子与孔子比其实是向左了。孟子主张革命,也不再尊崇周室。对于孟子的革命思想,冯友兰没有给予适当的论述和恰如其分的评价。孟子代表从“旧贵族转化过来的新兴的地主阶级”这个词非常拗口,里面包含有思想分界的模糊与无奈。为了表现出对于古人的不苟同与批评,不得不来回寻求支撑:进步,但不彻底;反对旧势力,却不坚决;主张统一,又要采取和平的手段。这几个对立中,前者被认为是革命派的特点,即新兴地主阶级的特点;后者则是保守派的特点,即旧贵族的特点。其实,在我们看来,孟子更具有人民性,符合革命的价值观。但是无产阶级革命的价值观肯定的是激进的革命,不是妥协改良式的革命,所以,在冯友兰的《中国哲学史新编》中,法家得到了更多的赞扬。

关于孟子的政治思想,《中国哲学史新编》指出,孟子在政治上是保守的,主张保存某些旧的社会政治制度,如天子、诸侯、社稷等,反对法家的变法,把保存旧框子和实现自己的新的政治理想结合起来。但是,和孔子不同的是,他把旧制度和体现这些制度的具体世族和人物区别开来,认为人是可以变的,无论谁,只要能够实行仁政,就可以“王天下”,所以,他不再提周天子。他认为,天子也不过是社会中的一个职位,并不是天下的政治经济上的最高所有者,天子必须有德,是圣人,最好的政治制度是禅让,以禅让得天下的君主被接受,要看“天与”、“人与”,即关键在于人民是否拥护。天的意志体现在人民的意志之中。国君如果暴虐,人民就可以推翻他。孟子主张尚贤,认为贤者不是要当家臣,而是必须掌握政权;治国需要专家。不过,孟子对于旧贵族旧势力,还是有所让步。他充分认识到了人民的力量,主张统治者减轻剥削,缓和阶级矛盾,巩固自己的统治地位。孟子认为,人民是最重要的因素,得天下的关键在于得民心,统一天下主要靠民心,而不是靠战争。孟子反对战争,表现了害怕进行激烈斗争的改良主义观点。冯友兰认为,孟子强调王霸之辨,但两者实际上是统治阶级对付人民的两手。王道是感化;霸道是暴力。王道比霸道更具有欺骗性,使劳动人民“心悦诚服”,甘心接受统治和剥削。[319]不过,孟子的思想还是从“对于人的重要的认识出发。这种认识还是春秋以来的社会思想的一个进步的潮流”。在具体论述中,冯友兰对于孟子的评价比评价部分的评价实际上要高,这可能表现了他的矛盾心理。在此前的《论孟子》一文中,[320]这一部分的题目为“孟子‘民为贵’的政治思想”。《中国哲学史新编》把“民为贵”从标题中去掉,可能是要进一步压低对孟子的评价,以符合时政要求。

(2)孟子的社会思想及其幻想的社会经济制度 冯友兰指出,孟子主张仁政,认为百姓有恒产,才能有恒心,这种思想具有初步的唯物主义意义。为了让劳动人民达到一定的经济水平,孟子主张实行井田。商鞅主张废井田,开阡陌,土地私有,自由买卖,孟子主张保存“经界”、“世禄”。冯友兰认为,商鞅代表从工商业以及小生产者转化过来的地主阶级,孟子代表从奴隶主贵族转化过来的地主阶级;和商鞅相比,孟子是右倾的、保守的、开倒车的。但是孟子所说的井田是封建的生产关系,他所说的世禄世卿是封建贵族,不是奴隶主贵族;农民耕种公田类似于劳役地租。孟子的井田制实际上是他为地主阶级创造的幻想;企图既要保持封建的生产关系,又要摆脱这种生产关系所具有的阶级矛盾。封建地主阶级承认劳动人民是“不会说话的工具,在一定程度上,承认他们是人”,除了自身的需要外,还有“仰事”、“俯畜”的需要,要求劳动人民学习“礼义”。孟子通过“通功易事”的社会分工,统治阶级和被统治阶级、剥削阶级和被剥削阶级的阶级对立是合理的,是永恒的,企图为剥削阶级的存在寻找理论根据,暴露了孟子的阶级本质。但是,孟子在理论上承认人都是人,只是由于分工才产生区别和对立,表现了对人的重视。

其实,既然孟子主张封建的生产关系,那就不能说他“开倒车”了,只是不如商鞅更加激进而已。关于孟子的“右倾、保守、开倒车的”评价,在《论孟子》中只有“保守”和“开倒车”,没有“右倾”。关于孟子的社会理想,两卷本《中国哲学史》说具有社会主义的性质,在《论孟子》中,冯友兰把“社会主义”改成了“社家”,[321]但什么是“社家”,他并没有说明;到《中国哲学史新编》,则又改成了“社会经济制度”。

(3)孟子关于“仁”的理论 冯友兰指出,孟子的王道也叫“仁政”,其根源是统治阶级的“仁”,即“不忍人之心”。孟子把孔子的忠恕推广到政治及社会哲学。孟子以“忠恕之道”为超阶级的,“这完全是一种幻想”;他认为只要统治阶级从“仁”出发,实行忠恕之道,就可以实现仁政,也是典型的唯心主义理论,和法家的从实际出发的政治、经济思想形成鲜明对比,“这也是唯物主义和唯心主义斗争的一种表现”。孟子的理论引起劳动人民对于统治阶级的幻想,起着麻痹作用。不过,冯友兰又指出,孔子和孟子的仁和忠恕之道是以“普遍的形式”提出来的,“有自我意识和人与人之间平等的涵义”,[322]在反对奴隶制的过程中具有一定的进步意义。孟子的“仁人心也”和“义人路也”就是人的类意识和类行为。孟子的“仁”仍然具有阶级性,由于亲亲的原则,推己及人也有以建立在血缘的基础之上的宗法为根据的局限性;宗法制度是孟子所要保存的旧框子之一。

(4)孟子的人性论和伦理思想 冯友兰指出,孟子以“性善”的人性论作为“仁”的思想根据,以此来说明“人的本质的统一”。性善是说每人都有成为圣人的善端。因此,人人是平等的。孟子的人性论是抽象的,但这也是由奴隶主贵族转化的地主阶级所要求的社会关系的总和,孟子称之为人伦,人伦植根于人的本性。冯友兰认为,四端中“仁”是最根本的,表现了孟子对于人的社会性的认识,但是孟子没有认识到“人的社会性是寓于阶级性之中的,社会性和阶级性是分不开的”。孟子距杨墨,“距杨”是地主阶级在上升阶段打击没落的奴隶主贵族的反映,“距墨”则是反动的,“是地主阶级要保存宗法制度以维持自己的统治的反映”。对于“仁者爱人”,儒墨有不同的回答。儒家认为这是人的本性,是人异于禽兽者;墨家认为这符合国家百姓人民的利益。墨子主张薄葬短丧、论述国家的起源,也都是出于功利主义的目的。儒家重视动机,认为动机和效果是对立的;墨家重视效果。儒家是唯心主义的,墨家是唯物主义的,两者在伦理学上的斗争是当时唯物主义和唯心主义两条路线斗争的一部分。

(5)孟子的主观唯心主义和神秘主义哲学思想 冯友兰指出,孟子从仁政的学说、仁的理论以及抽象的人性论和动机论出发,最终导入了主观唯心主义和神秘主义的世界观,反映了与旧世界有密切联系的新兴地主阶级在政治上的软弱和妥协。孟子的性善论是以他的主观唯心主义和神秘论思想为基础的。孟子继承了孔子的思想,并有所发展。孟子强调“觉”,即人类的自觉,认为人应该首先追求内在精神生活,幻想通过内心的改造达到对于客观世界的改造,又明确地认为人的道德属性也是自然界的属性,把人的本质说成是“天”的本质,完全陷入了唯心主义。所谓仁义礼智四德和君臣父子等五伦是封建社会秩序的基本支柱,孟子把这些说成是“天”所固有的,人性所固有的,是要求被剥削阶级永远安于被统治被剥削的地位,显然是为剥削阶级服务的。不过,孔子认为人需要有一个自觉的世界观,在人类意识史上是人类自觉的表现,孟子把具有这种世界观的人的精神状态叫做“浩然之气”。他认为自觉其行为正义,行无不慊于心,就可以理直气壮,一往无前。冯友兰认为,孔孟的哲学思想“反映了当时对于人的重视的进步的社会趋势,集中表现了人的自觉。这在当时是和历史的发展相符合的”,[323]他们觉得他们的行为是正义的,也有一定的根据。抽象地说,这是正确的,但是“正义”也有阶级性,以剥削为基础的“正义”,不是真正的正义;作为剥削阶级的一分子,孟子认为剥削制度是合理的,合乎普遍的公理和永恒的真理。总之,在关于“仁”的思想等部分,冯友兰用“普遍性形式”的概念,突出了孟子关于人与人的平等、人的自觉等思想。

(6)孟子关于“时”、“中”的理论 本节在《论孟子》一文中的题目为“孟子思想中的辩证法因素”。冯友兰指出,孟子哲学体系中有三个具有辩证法因素的范畴:“时”、“中”、“权”。无可无不可、言不必信、行不必果,唯义所适都是“时”的表现;在过与不及之间,孟子主张“执中”,但是,执中必须有“权”,没有一定的权变,执中就成为“执一”,即固执一端而不能灵活。“权”的反面是“经”,“经”是封建社会的根本原则,“经”是主要的,在应用上的变通,即为权。

(7)孟子在中国历史中的地位 冯友兰指出,孔子的哲学强调了对于人的重视,孟子继承了孔子的这方面的思想,但发展过了头,认为“自己的心就是天的心,这是孟子的主观唯心主义的核心”,成为他的主观唯心主义认识论的根源。孟子是中国哲学史上第一个大唯心主义者,他的唯心主义是在上述认识论基础上建立起来的明确的体系。孔孟的思想,是适合封建统治阶级的需要的,所以,后来孔子被称为“圣人”,孟子被称为“亚圣”。

3.两卷本《中国哲学史》、《中国哲学史新编》“孟子章”研究比较表

续 表

续 表

续 表

续 表

(七)学界对《中国哲学史新编》的批评与冯友兰的回应

《中国哲学史新编》(第一、二册)出版以后,引起了学术界的评论。汤一介、孙长江、杨工对《中国哲学史新编》提出了批评。批评主要集中在新范式的运用上,即是否坚决地贯彻了“斗争史观”,是否正确地运用了阶级分析,是否严格地坚持了哲学的党性原则,是否得当地运用了经典作家的论述等。冯友兰对于这些批评作了回答。

1.斗争史观的贯彻和哲学史研究中党性原则的坚持

汤一介、孙长江认为,《中国哲学史新编》没有把唯物主义和唯心主义的斗争作为哲学史的规律,而是把两者的“转化”作为中国哲学思想发展的基本线索和规律来看待。如先秦儒家从孔子经孟子到荀子,经历了从唯心主义向唯物主义的转化;道家从老子到庄子经历了从唯物主义到唯心主义的转化。[324]这是脱离了斗争性谈同一性的。毛泽东同志早已指出:“有条件的相对的同一性和无条件的绝对的斗争性相结合,构成了一切事物的矛盾运动。”冯友兰把斗争性和统一性同等看待,没有看到两个阵营的斗争,如没有论述荀子是在与唯心主义经过什么样的斗争的基础上形成唯物主义思想的,所以,把“唯物主义和唯心主义之间的转化看成只是某一学派(如儒家、道家)自身逻辑发展的必然结果”,割断了这一发展和思想斗争、阶级斗争的关系。[325]他们认为,冯友兰之所以没有把唯物主义和唯心主义的斗争作为规律,是因为他仍然囿于“六家”的分法,在这一框架下研究唯物主义和唯心主义的发展,就不得不强调二者的转化。

关于哲学史研究的党性原则问题,汤一介、孙长江认为,日丹诺夫的哲学史定义强调了唯物主义思想在哲学史发展中的主导地位,列宁也强调哲学史的党派斗争。“《中国哲学史新编》贬低了唯物主义,抬高了唯心主义”,[326]如认为庄子哲学是先秦唯心主义发展的顶峰,“唯心主义发展的顶峰也就是向唯物主义转化的‘前夜’”。在《中国哲学史新编》中看不到唯物主义如何继承以前的唯物主义思想,“而是唯物主义如何由唯心主义转化过来,又如何向唯心主义转化去”;“唯物主义对于唯心主义的继承却是有规律性的,甚至是无条件的”。如对于荀子的唯物主义,只说明了孔孟荀是如何围绕“天”的问题,由唯心主义转向唯物主义,“这就是说,唯物主义必然的从唯心主义转化而来,却不是必然的发展以前的唯物主义”。“《中国哲学史新编》有些地方离开了‘哲学的基本问题’来划分唯物主义和唯心主义。”如说孔子的自然观倾向于唯心主义,却没有从物质和意识的关系上提供任何说明;说孔子的“仁”不只是一种道德,还是一种世界观。可是,《新编》又说孔子思想在当时起进步作用的不是他的自然观,而是“仁”的思想,显然,“仁”又不包括自然观。那么,“仁”还是“世界观”吗?汤一介、孙长江认为,《中国哲学史新编》其实还是用“六家”的分法代替“哲学思想的党派性分析”;“‘六家’是不科学的,它还没有揭露哲学思想的党派性”。同一家内的唯物主义和唯心主义哲学家之间,其联系和对立哪个更为根本?如果对立更为根本,就必须打破六家的界限分析哲学的党派性;如果说联系更为根本,那就取消了唯物主义和唯心主义的对立,取消了哲学的党性,“这当然是我们所不能同意的”。总之,“六家”的说法是不科学的,必须把哲学史研究推进到“对先秦诸子的哲学思想作出阶级分析和哲学的党派性分析,并在这中间阐明先秦哲学思想发展的规律”。[327]

杨工也认为,冯友兰没有坚持哲学的党性原则,如在谈到唯物主义和唯心主义的对立时,只承认两者在认识根源和阶级根源上的对立,没有突出两者作为理论体系的排斥和对立;在区别唯物主义和唯心主义时,提出主张“物质第一位的”是唯物主义,“思维第一位”的是唯心主义,和恩格斯所说的“第一性”不同,“第一性”是谈物质和精神哪个更“基本”,“第一位”是谈两者哪个更“重要”,并不是区别唯物唯心的标准;在关于唯物主义和唯心主义的斗争性和统一性问题上,否认唯物主义、唯心主义概念的科学性,认为二者的体系是“你中有我,我中有你”,否认两者的对立和斗争;在谈黑格尔哲学通过费尔巴哈向唯物主义转化时,没有指出费尔巴哈是以唯物主义为原则对黑格尔展开批判的。杨工指出,冯友兰重新校订的德文还不完全,马克思说,“由于(或因为、当——indem)费尔巴哈把形而上学的绝对精神归结为‘以自然为基础的现实的人’,他才从黑格尔的观点出发完成了和批判了黑格尔的哲学。”[328]冯友兰否认了转化过程中唯物主义对唯心主义的斗争。

2.哲学史研究中的阶级分析问题

汤一介、孙长江认为,冯友兰关于阶级分析的基本观点是认为唯心主义代表肯定现状的占统治地位的剥削阶级,唯物主义代表否定现状的不占统治地位的剥削阶级,“这样来说明哲学斗争的阶级根源是不恰当的”。阶级的进步与反动,不是看其是否占据统治地位,而是看其是否代表了新的生产关系。占统治地位的剥削阶级并不是一开始就反动的,也不是所有不占统治地位的剥削阶级对占统治地位的剥削阶级的斗争都是进步的,如没落的奴隶主贵族对于新兴的封建地主的斗争。《中国哲学史新编》却正是把没落的奴隶主贵族划分在阶级斗争对立面中的“否定方面”的,认为没落阶级失去了原有的地位,成为被剥削阶级,所以对新兴的统治者提出抗议和批判。这就是没落的奴隶主贵族老子唯物主义的阶级根源。《中国哲学史新编》还有一个说法是没落阶级“正是由于其没落所以掌握了唯物主义和辩证法”。[329]他们被推翻后,变得冷静、客观了;他们用旁观的态度,“静观”世界的变化,因此能够抛弃唯心主义。这些说明都是和马列主义的阶级斗争学说根本违背的。汤一介、孙长江认为,可能冯友兰自己也觉得这种说法难以服众,所以他又提出没落阶级的唯物主义和辩证法不是战斗性的,这样就出现了积极的具有战斗意义的新兴地主阶级的唯物主义和不具有战斗性的没落阶级的唯物主义。汤一介、孙长江反问道:“地主阶级为什么放着与本阶级相适应的积极、战斗的唯物主义不去继承,而偏偏要首先以继承没落阶级的思想武器作为自己的‘历史任务’呢?”[330]这些都是不能自圆其说的。《中国哲学史新编》认为,秦汉以后,地主阶级和奴隶主阶级地位发生了转变,庄子哲学作为对地主阶级的讥讽和恫吓,具有积极意义。这种逻辑是历史越前进,没落阶级就越进步。

汤一介、孙长江指出,“《中国哲学史新编》在本质上承认超阶级的哲学思想的存在”,在对孔孟儒家思想进行分析的时候,认为孔子的“仁者爱人”的“人”“是抽象的、超阶级的”,“孔子提出这种思想,是历史的一个进步”。[331]孔子的忠恕之道,去掉阶级内容以后,还剩下“每个人都应该在他的所处的一定的地位上和框子中,实行‘能近取譬’的‘忠恕之道’,实行‘克己’。在这一点上,每个人都是平等的”;“这样的平等是抽象的平等”。汤一介、孙长江认为,这正是“在具有阶级性的平等之外,承认了抽象的平等的存在”,所以,冯友兰提出“普遍性形式寓于阶级性之中”。[332]这实际上是“首先假设了一种不存在的东西即超阶级的哲学思想的存在,而后把超阶级与阶级性的关系,硬套到了一般和个别的关系中去”。《中国哲学史新编》在阶级分析方面也存在矛盾之处。如老庄同一个阶级根源,老子是唯物主义,庄子是唯心主义;慎到集道家与法家于一身,作为道家,是没落的落后的,作为法家又代表激进的新兴地主阶级。儒、墨、道在战国初期形成鼎立的三家,代表地主阶级利益的儒家和代表小生产者利益的墨家都是唯心主义,“恰恰代表没落贵族的思想家,成为唯物主义的代表”,等等。这些都是脱离马克思主义阶级分析的结果。

3.关于对经典作家著作的使用

汤一介、孙长江认为,冯友兰错误地运用了马克思关于“普遍形式的思想”的理论。冯友兰把“仁”解释为普遍性形式的思想,把马克思和恩格斯揭示“产生所谓‘普遍性形式’的虚假思想的社会根源的话,引用来作为‘普遍性形式’并非简单地是欺骗的论证”;为了说明“普遍性形式的思想”的进步意义,又把马克思和恩格斯所说的每一个新的统治阶级的阶级基础都比前一个统治阶级的阶级基础要宽广一些,解释为“每一个新阶级的思想的普遍性形式,跟他以前的统治阶级思想比较起来,总要大一点”。汤一介、孙长江认为,马克思和恩格斯通过普遍性形式思想产生的社会条件的分析,揭露了其虚伪性和阶级根源。马克思和恩格斯指出,进行革命的阶级在推翻旧统治阶级上和其他被统治阶级是一致的,在这一点上是它和其他被统治阶级的“共同利益”。推翻旧统治阶级以后,其他各阶级的个人也可能进入统治阶级的行列,所以,新阶级赖以建立政权的基础比以往的阶级要大一些。冯友兰把这解释为新阶级的思想的普遍性形式比以往阶级的要大一点,从而大谈思想的普遍性形式。马克思和恩格斯坚持的是历史唯物论,《中国哲学史新编》所坚持的则是唯心史观。[333]

汤一介、孙长江指出,《中国哲学史新编》对于“平等”和“自我意识”的使用也是不够审慎的。马克思和恩格斯在《神圣家族》中说:“自我意识是人在纯思维中和自身的平等。平等是人在实践领域中对自身的意识,也就是人意识到别人是和自己平等的人,人把自己和别人当作平等的人对待。”冯友兰认为“仁”和“忠恕之道”在普遍性形式下,是“平等”和“自我意识”的萌芽,一个发展阶段,这完全是比附。“平等”是蒲鲁东批判私有制时提出的一个原则,为了批判鲍威尔对这个概念的攻击和歪曲,马克思肯定了这个概念和鲍威尔的自我意识一样,在特定的条件下起过一定的作用。马克思还分析了“平等”和“自我意识”的不同,指出“平等”是法国用语,包含着社会实践要求,而“自我意识”则是德国式的用抽象思维形式表达的东西,两者有本质的不同。把这两个概念附会到孔孟思想上是不应该的。此外还有把列宁评论黑格尔时说的唯心主义是转化到唯物主义的前夜扩展到所有唯心主义等。

4.封建社会哲学发展的社会根源问题

汤一介、孙长江指出,冯友兰在《中国哲学史新编》第二册对封建社会哲学发展的社会根源分析中认为,地主阶级和农民阶级的矛盾这一封建社会的根本矛盾不能应用于哲学发展。他把地主阶级分为当权的和不当权的,或者富而不贵的和富而且贵的两派,认为当权派是保守的、反动的,其哲学经常是唯心主义;不当权派是进步的,其哲学经常是唯物主义。“各个时期不当权派地主阶级的某些哲学家,代表社会向前发展的要求”,在一定程度上代表了农民阶级。汤一介、孙长江认为冯友兰夸大了地主阶级内部的矛盾。地主阶级的根本利益是一致的,当权派和不当权派的矛盾“不可能成为封建社会发展的动力,因而也不可能成为封建社会哲学发展的动力”。[334]冯友兰的说法抹杀了地主阶级和农民的矛盾,把他们的利益说成一片,而事实上,并不是当权派都是唯心主义者,贾谊、王安石都是当权派,也都是唯物主义者,反对王安石变法的哲学家却大都是唯心主义者。哲学体系就是世界观,敌对阶级之间更不可能有共同的世界观。冯友兰说不当权派在一定程度上反映了农民的利益,所说的不过是新朝代建立之初地主阶级哲学家对减轻剥削政策的哲学论证,模糊了农民阶级和地主阶级的界限。况且,这些政策对于地主阶级更为有利。“企图在地主阶级内部划分出一种不同于一般地主的‘好地主’,从而抹杀农民和地主的阶级矛盾,这是我们决不能同意的。”[335]冯友兰所探索的哲学发展的社会根源,其实只是“哲学自身的‘根源’,而没有真正解释它的‘社会根源’”;他“实质上并没有在自己的著作中,贯彻历史唯物主义,而是更多地贯彻了历史唯心主义”。[336]对于冯友兰的不当权的地主阶级的哲学家也反映农民的要求和愿望的观点,郁之也提出批判,认为这是“为地主阶级和封建制度喊万岁的哲学”,是反马克思主义的;“是赤裸裸的地主‘理论’,是公开为地主阶级唱颂歌的‘理论’”。[337]

5.冯友兰的回应和自我批评

对于各种批评,冯友兰主要就对马克思和恩格斯著作的理解和引用问题作出了回应。他指出,对于《德意志意识形态》的理解,很多同志与自己根本不同之处有三点:一是他们认为,《德意志意识形态》中关于“具有普遍形式的思想”谈的只是资产阶级,只能用于资本主义社会,不能用于其他社会阶段;二是不少同志认为“具有普遍性形式的思想”自始至终对于劳动人民都是欺骗,自己认为“在宣传这种思想的阶级还在进行革命时期,这种思想还不能简单地归结为欺骗”;[338]三是许多同志认为“具有普遍性形式的思想”是以唯心史观考察历史运动的结果,马克思和恩格斯对此是否定的,自己则认为马克思和恩格斯把具有普遍性形式的思想作为一种历史现象,进行了具体的分析,“并不是简单的否定”。[339]冯友兰指出,马克思和恩格斯明确地说“统治阶级的思想在每一时代的都是占统治地位的思想”,可见,具有普遍性形式的思想并不只是用来分析资产阶级思想的。关于第二点,他指出,马克思和恩格斯说“起初这些幻想是真实的”,这句话不能像有些同志理解的那样,是编造这些谎言的哲学家主观上认为他们编造的是真实的东西。之所以真实,是因为这些哲学家的阶级利益“在开始的时候的确同其余一切非统治阶级的共同利益有较多的联系,在当时存在的那些关系的压力下还来不及发展为特殊阶级的特殊利益”。[340]冯友兰指出,之所以说还不能简单地归结为欺骗,其进步性在于反对旧统治阶级。不仅革命阶级,其他非统治阶级也反对旧统治阶级的统治,这就是他们的共同利益所在。“就这一点上说,企图代替旧统治阶级的阶级提出的‘具有普遍性形式的思想’,除了反映它本阶级的利益之外,至少在客观上,在一定程度上,也反映各其他反对旧统治阶级的一点要求和愿望”,所以这些幻想“起初是真实的。”关于第三点,冯友兰指出,具有普遍性形式的思想不仅是一种唯心史观的产物,也是一种社会现象,并不是唯心史观创造出来的。马克思和恩格斯说的是唯心史观“碰到”而不是“产生”这样的社会现象。唯物史观和唯心史观的不同在于对于这种现象的解释。共同利益还没有发展成为特殊阶级的特殊利益,是马克思和恩格斯对这种社会现象作了唯物主义的解释,说明了“‘具有普遍性形式的思想’的发生的阶级根源”。[341]如前所述,冯友兰这是在建设性地阅读马克思和恩格斯的著作,跟当时的阅读方法并不一致。

不过,不久后,冯友兰即开始对自己的中国哲学史研究进行自我批评。[342]他说,自己前几年写《中国哲学史新编》对普遍性形式的思想认识不深入,好像春秋时期地主阶级果真代表各个阶级的共同利益,“仁”是共同利益的反映,这样“仁”就不仅有超阶级的形式,还真成了超阶级的思想。还有一点是把孔孟的“仁”跟“人的自觉”联系起来,离开了阶级分析而专讲人,这样的人就成为抽象的人,这样具有普遍形式的思想又成为关于抽象的人的思想了。第三点是《中国哲学史新编》对于“仁”,过分讲了它的真实性,没有注意它的幻想性和之所以为幻想的根源所在。文章检讨说自己表面上是以马克思主义为指南,实际上却是以此为掩护,把新的理论作为思想的挡箭牌和护身符。[343]不久,冯友兰《中国哲学史新编》第1册由上海人民出版社出版第二版,此版根据各方面的意见进行了修订,“主要是在方法论所引起的问题上”。

1965年,冯友兰又发表了《论中国哲学史研究中的几个问题》,接受了学术界对自己的批评,又作了自我批评。他说,通过“活学活用”毛泽东思想有了新的收获。过去自己认为,研究是为了扩大知识领域,这是不对的。现在认识到“研究中国哲学史是一种革命工作”,“就是要把无产阶级革命推进到过去几千年的中国哲学界”,研究哪个时期,就把无产阶级革命推进到哪个时期。具体言之,就是对哲学史进行批判。糟粕要批判,精华也要批判,“越是精华越要批判”。[344]关于对历史上唯心主义和形而上学,冯友兰检讨自己对于恩格斯、列宁、毛主席的指示理解不正确,对唯心主义,总是想“剥取有价值的成果”,把唯心主义和唯物主义作为同一物的两面,同等看待,不分主次。这是右的偏向。还有“左”的偏向,即对于唯心主义形而上学置之不理,如1953年的《中国近代思想史讲授提纲》就是这样,好像唯物主义的发展没有遇到什么矛盾,一帆风顺。从“左”很容易转为右,即掩盖矛盾,把敌人藏起来,以免他们被无产阶级消灭。关于如何处理哲学史上的唯物主义和辩证法,自己没有很好地掌握毛主席关于统一战线的理论,对于统一战线中“友”的两面性认识不够,结果表现为右的颂古,如肯定“仁”时把“仁”解释为超阶级的爱。其实“仁”是为地主阶级服务的,对劳动人民是一种欺骗。哲学史上的进步哲学家,无论如何进步,都不会代表无产阶级的利益。对于地主阶级哲学家如荀子、王充,认为他们有一种软弱性,这也是右的态度。其实他们的软弱性正是他们反对当权的地主阶级的限度。这正是他们阶级本质的反映,是其哲学思想中“反动和消极的部分”,谈不上软弱性。秦汉以后的唯物主义和辩证法思想的阶级根源是什么呢?有一种观点认为,他们必定是代表农民或后来的市民阶级的利益,可是,这是说不通的。冯友兰检讨说,自己就在地主阶级中划出了下层、不当权派一部分,认为他们的哲学思想部分地反映了农民阶级的愿望。可是,这样就混淆了地主阶级和农民阶级的界限。通过学习毛主席对于孙中山的新三民主义的论断,自己认识到,不是地主阶级中下层、不当权派“反映了农民的要求和愿望,而是他的反映与农民的要求和愿望有一致之处”。[345]文章是在“活学活用”毛泽东思想的运动中写成的,充满了极“左”色彩,把“革命史观”推向了极端。然而,这恰恰是当时中国哲学研究所不能不使用的方法。“革命史观”认为,中国哲学研究本质上就是把无产阶级革命推进到几千年的历史中去的活动。1949年后中国哲学史研究就是朝这个方向走的。越是人民性的东西越得批判、越是清官越得批判,因为他们客观上延长了封建社会的历史,推迟了无产阶级革命。《新建设》1966年第1期有《关于“清官”问题的座谈》一文,刊登了吴世昌、唐兰、杨一之、郑天挺、贺麟、冯友兰、翁独健、杜任之、朱光潜、翦伯赞等人的笔谈。他们笔谈的题目依次是:“不能用绝对客观主义原则评价‘清官’”、“对‘清官’不能一概而论”、“清官为统治阶级服务比贪官更自觉一些”、“官与民在某种条件下有某些共同利益”、“从知识分子世界观改造方面来看‘清官’”、“应当根据具体情况来评价‘清官’”、“从历史条件看,‘清官’总比贪官好一点”、“有什么必要区分‘清官’和‘贪官’”、“‘清官’问题不可轻视”,从这些题目可以看出当时在“清官”问题上人们的认识。学术界的极“左”气氛预示着“文革”即将到来。也许是因为太“左”,所以《论中国哲学史研究中的几个问题》没有收入《三松堂全集》,但这篇文章却是值得极其重视的,它是冯友兰彻底接受“革命史观”的一个证据。此后,进入“文革”,冯友兰的“革命史观”在评法批儒中得到了表现。

【注释】

[1]转引自《冯友兰先生年谱初编》,第468页。

[2]《建国以来毛泽东文稿》第11册,中央文献出版社,1996年,第387页。

[3]中共中央党史研究室编:《中国共产党历史大事记》,中央党史出版社,2006年,第236页。

[4]转引自《冯友兰先生年谱初编》,第485~486页。

[5]《建国以来毛泽东文稿》第11册,中央文献出版社,1996年,第442~443页。

[6]转引自《冯友兰先生年谱初编》,第468页。

[7]《建国以来毛泽东文稿》第10册,中央文献出版社,第436~437页。

[8]蔡仲德:《冯友兰先生年谱初编》,第443~444页。本节关于冯友兰的事迹,如无特殊说明,均取自蔡仲德所编《年谱》,为节省篇幅,不俱注。

[9]会议认为,哲学社会科学工作在党的领导下,在总路线、大跃进、人民公社“三面红旗”的照耀下取得了很大成就,在“百花齐放,百家争鸣”方针指导下,学术讨论和批评有了很大的进步,要继续贯彻执行“百花齐放,百家争鸣”的方针,划分好学术问题和政治问题的界限,在为社会主义服务的共同方向下,各种学术意见都要有广泛发表的自由,不但要有批评,还要有反批评。会议讨论了哲学社会科学工作者的任务。

[10]冯友兰:《关于思想改造的一点体会》,《新建设》,1961年第1期,第32~34页。

[11]文后赋诗一首,倒数第二句为“千秋万岁齐颂祝”,非《年谱》所载“不向尊前悲老大”;又,《三松堂自序》关于此事系年为1964年,见《三松堂全集》第1卷,第151页。兹以《年谱》为准。引文见《三松堂全集》第13卷,第968页。

[12]张岱年:《髦年忆往》,第40页。

[13]冯友兰:《三松堂全集》第12卷,第639页。

[14]冯友兰:《从李贽说起——中国哲学史上唯物主义和唯心主义相互转化的一个例证》,《新建设》,1961年第2、3期合刊;收入《三松堂全集》第12卷。

[15]冯友兰:《论唯物主义与唯心主义的相互转化及历史与逻辑的统一》,《三松堂全集》第13卷,第142~143页。原载《学术月刊》1961年第11期。

[16]贺麟:《论唯物主义与唯心主义的斗争与转化》,《哲学研究》,1961年第1期。收入《哲学与哲学史论文集》。

[17]贺麟:《论唯物主义与唯心主义的斗争与转化》,《哲学与哲学史论文集》,第568页。

[18]贺麟:《论唯物主义与唯心主义的斗争与转化》,《哲学与哲学史论文集》,第570页。

[19]贺麟:《论唯物主义与唯心主义的斗争与转化》,《哲学与哲学史论文集》,第573页。

[20]贺麟:《论唯物主义与唯心主义的斗争与转化》,《哲学与哲学史论文集》,第573页。

[21]贺麟:《论唯物主义与唯心主义的斗争与转化》,《哲学与哲学史论文集》,第576页。

[22]贺麟:《关于唯物主义与唯心主义的斗争与转化的问题——答严北溟先生》,《文汇报》,1961年5月5日,后收入《哲学与哲学史论文集》,第578~584页。

[23]贺麟:《关于唯物主义与唯心主义的斗争与转化的问题——答严北溟先生》,《哲学与哲学史论文集》,第583~584页。

[24]汤一介:《关于唯物主义和唯心主义的斗争与转化问题》,《哲学研究》,1960年第1期,第69页。

[25]汤一介:《关于唯物主义和唯心主义的斗争与转化问题》,《哲学研究》,1960年第1期,第81页。

[26]1960年会议的议题有“孔子所处的时代及其所代表的阶级”、“孔子的天道观及其思想在当时所起的作用”、“孔子的教育学说及其在文化上的贡献”、“孔子思想何以为后来的中国历代封建统治阶级所推崇和利用”。会后出版了《孔子思想讨论集》(第一集)。1962年会议的议题有孔子的阶级立场、政治思想、哲学思想及其历史作用等问题,关于如何继承孔子思想遗产的方针和方法问题成为争论的中心。大会发言的有冯友兰、吕振羽、周予同、高亨、于省吾、赵纪彬、杨荣国、吴泽、蔡尚思、束世澂、唐兰、刘节、李青田、赵一民、金景芳、关锋、林聿时、高赞非等人。据有关学者回忆,在会上,冯友兰等人和关锋等人形成两个阵营,双方交锋十分激烈。杨荣国后来说这是一个“乌烟瘴气的祭孔会”(《批林批孔与知识分子的进步》,载《红旗》,1974年第10期)。1966年11月,陈伯达在中国科学院讲话时曾说,冯友兰1962年在孔夫子家搞了一个“朝圣会议”。

[27]关锋、林聿时:《论孔子》,《哲学研究》,1961年第4期。《孔子哲学讨论集》,中华书局,1962年,第265页。

[28]关锋、林聿时:《论孔子》,《孔子哲学讨论集》,第217页。

[29]杨荣国:《论孔子思想》,《孔子哲学讨论集》,第376页。

[30]杨荣国:《论孔子思想》,《孔子哲学讨论集》,第400页。

[31]任继愈:《孔子政治上的保守立场和哲学上的唯心主义》,《孔子哲学讨论集》,第147页。

[32]任继愈:《孔子政治上的保守立场和哲学上的唯心主义》,《孔子哲学讨论集》,第147页。

[33]童书业:《孔子思想研究》,《孔子哲学讨论集》,第3页。

[34]童书业:《孔子思想研究》,《孔子哲学讨论集》,第26页。

[35]冯友兰:《论孔子》,《光明日报》,1960年7月22、29日。

[36]汤一介:《孔子思想在春秋末期的作用》,《孔子哲学讨论集》,第44页。

[37]汤一介:《孔子思想在春秋末期的作用》,《孔子哲学讨论集》,第47页。

[38]安作璋:《关于孔子的“礼”和“仁”的学说》,《孔子哲学讨论集》,第97页。

[39]王先进:《孔子在中国历史上的地位》,《孔子哲学讨论集》,第106页。

[40]王先进:《孔子在中国历史上的地位》,《孔子哲学讨论集》,第122页。

[41]钟肇鹏:《略论孔子思想的阶级性》,《孔子哲学讨论集》,第194页。

[42]唐兰:《评论孔子首先应该辨明孔子所处的是什么样性质的社会》,《孔子哲学讨论集》,第350页。

[43]汤一介:《孔子思想在春秋末期的作用》,《孔子哲学讨论集》,第61页。

[44]关锋、林聿时:《论孔子》,《孔子哲学讨论集》,第241页。关锋此处否定了自己1957年同意的孔子怀疑有意志的天,是从唯心主义到唯物主义的过渡的观点。

[45]关锋、林聿时:《论孔子》,《孔子哲学讨论集》,第241页。

[46]关锋、林聿时:《论孔子》,《孔子哲学讨论集》,第243页。

[47]冯友兰:《论孔子》,《孔子哲学讨论集》,第90页。关于孔子的教育思想,各派分歧不大,所以本书不再详述。

[48]汤一介:《孔子思想在春秋末期的作用》,《孔子哲学讨论集》,第56页。

[49]任继愈:《孔子政治上的保守立场和哲学上的唯心主义》,《孔子哲学讨论集》,第158页。

[50]任继愈:《孔子政治上的保守立场和哲学上的唯心主义》,《孔子哲学讨论集》,第160页。

[51]孙长江:《怎样分析孔子的哲学思想——向关锋、林聿时同志求教》,《孔子哲学讨论集》,第277页。

[52]孙长江:《怎样分析孔子的哲学思想——向关锋、林聿时同志求教》,《孔子哲学讨论集》,第284页。

[53]冯友兰:《论孔子》,《孔子哲学讨论集》,第87页。

[54]关锋、林聿时:《论孔子》,《孔子哲学讨论集》,第225页。

[55]关锋、林聿时:《论孔子》,《孔子哲学讨论集》,第226页。

[56]关锋、林聿时:《论孔子》,《孔子哲学讨论集》,第228页。

[57]任继愈:《孔子政治上的保守立场和哲学上的唯心主义》,《孔子哲学讨论集》,第154页。

[58]汤一介:《孔子思想在春秋末期的作用》,《孔子哲学讨论集》,第68~69页。

[59]安作璋:《关于孔子的“礼”和“仁”的学说》,《孔子讨论文集》(第1集),山东人民出版社,1961年,第242页。

[60]冯友兰:《论孔子》,《孔子哲学讨论集》,第94~95页。

[61]关锋、林聿时:《论孔子》,《孔子哲学讨论集》,第243页。

[62]关锋、林聿时:《论孔子》,《孔子哲学讨论集》,第245页。

[63]李启谦:《对冯友兰先生〈论孔子〉的几点意见》,《孔子讨论文集》(第一集),第233页。

[64]关锋、林聿时:《论孔子》,《孔子哲学讨论集》,第228页。

[65]蔡仲德:《冯友兰先生年谱初编》,第457页。

[66]冯友兰:《再论孔子——论孔子关于“仁”的思想》,《哲学研究》,1961年第5期;又《孔子哲学讨论集》,第287页。

[67]冯友兰:《再论孔子——论孔子关于“仁”的思想》,《孔子哲学讨论集》,第288~289页。

[68]冯友兰:《论孔子关于“仁”的思想》,《新建设》,1961年5月号,第68页。

[69]冯友兰:《再论孔子——论孔子关于“仁”的思想》,《孔子哲学讨论集》,第288~289页。

[70]《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社,1960年,第54页。

[71]冯友兰:《再论孔子——论孔子关于“仁”的思想》,《孔子哲学讨论集》,第292页。

[72]冯友兰:《再论孔子——论孔子关于“仁”的思想》,《孔子哲学讨论集》,第293页。

[73]关锋、林聿时:《再论孔子——兼论哲学史方法论的一个问题》,《孔子哲学讨论集》,第303页。

[74]关锋、林聿时:《再论孔子——兼论哲学史方法论的一个问题》,《孔子哲学讨论集》,第303~304页。

[75]关锋、林聿时:《再论孔子——兼论哲学史方法论的一个问题》,《孔子哲学讨论集》,第305页。

[76]关锋、林聿时:《再论孔子——兼论哲学史方法论的一个问题》,《孔子哲学讨论集》,第309~310页。

[77]关锋、林聿时:《再论孔子——兼论哲学史方法论的一个问题》,《孔子哲学讨论集》,第312页。

[78]关锋、林聿时:《再论孔子——兼论哲学史方法论的一个问题》,《孔子哲学讨论集》,第316页。

[79]关锋、林聿时:《三论孔子》,《孔子哲学讨论集》,第411页。

[80]赵纪彬:《仁礼解故——〈论语初探〉补编初稿之一》,《孔子哲学讨论集》,第418页。

[81]赵纪彬:《仁礼解故——〈论语初探〉补编初稿之一》,《孔子哲学讨论集》,第413~414页。

[82]赵纪彬:《仁礼解故——〈论语初探〉补编初稿之一》,《孔子哲学讨论集》,第414页。

[83]赵纪彬:《仁礼解故——〈论语初探〉补编初稿之一》,《孔子哲学讨论集》,第429页。

[84]赵纪彬:《仁礼解故——〈论语初探〉补编初稿之一》,《孔子哲学讨论集》,第430页。

[85]赵纪彬:《仁礼解故——〈论语初探〉补编初稿之一》,《孔子哲学讨论集》,第439~440页。

[86]赵纪彬:《仁礼解故——〈论语初探〉补编初稿之一》,《孔子哲学讨论集》,第423页。

[87]赵纪彬:《仁礼解故——〈论语初探〉补编初稿之一》,《孔子哲学讨论集》,第424页。

[88]赵纪彬:《仁礼解故——〈论语初探〉补编初稿之一》,《孔子哲学讨论集》,第424~425页。

[89]张东风:《关于哲学史方法论和道地继承问题的讨论》,《哲学研究》,1964年第1期,第68页。

[90]冯友兰:《再论孔子》,《北京大学学报》,1962年第4期。

[91]晁松廷:《对于关锋、林聿时二同志〈再论孔子〉的商榷》,《孔子哲学讨论集》,第459页。

[92]晁松廷:《对于关锋、林聿时二同志〈再论孔子〉的商榷》,《孔子哲学讨论集》,第464页。

[93]晁松廷:《对于关锋、林聿时二同志〈再论孔子〉的商榷》,《孔子哲学讨论集》,第465页。

[94]冯友兰:《再论孔子关于“仁”的思想》,《新建设》1962年第5期。《孔子哲学讨论集》,第470~473页。

[95]高赞非:《孔子思想的核心——仁》,《文史哲》,1962年第5期。

[96]冯友兰:《关于孔子讨论中的一些方法论问题》,《三松堂全集》第13卷,第206页。

[97]马克思:《资本论》第1卷,人民出版社,1954年,第29页注。

[98]冯友兰:《关于孔子讨论中的一些方法论问题》,《三松堂全集》第13卷,第209页。

[99]冯友兰指出,“还有更多的联系”,原来译作“多少还有一些联系”,是不准确的。冯友兰所说是正确的。又,这一段译文,和《文献语境中的〈德意志意识形态〉》([日]广松涉著,彭曦译,张一兵审订,南京大学出版社,2004年)存在一些出入,见该书第67~68页。

[100]《德意志意识形态》是马克思和恩格斯生前未完成的合作稿,大致写作于1845年11月至1846年4月。在恩格斯去世后37年的1932年,苏联马克思恩格斯研究所编纂的《马克思恩格斯全集》(历史考证第一版)第一部分第五卷首次用德文发表了该手稿,次年又出版了俄文版。后来的《马克思恩格斯全集》第三卷《德意志意识形态》即来源于此。(参见《文献语境中的〈德意志意识形态〉》译序有关部分。)马克思在这段话中加了边注:普遍性符合于:(1)与等级相对的阶级;(2)竞争、世界交往等等;(3)统治阶级的人数众多;(4)共同利益的幻想。起初这种幻想是真实的;(5)玄想家的欺骗和分工。

[101]方克立:《关于孔子“仁”的研究中的一个方法论问题——与冯友兰先生商榷》,《哲学研究》,1963年第4期“哲学史方法论的讨论”栏目。收入《方克立文集》,上海辞书出版社,2005年。

[102]方克立:《关于孔子“仁”的研究中的一个方法论问题——与冯友兰先生商榷》,《方克立文集》,第30页。

[103]方克立:《关于孔子“仁”的研究中的一个方法论问题——与冯友兰先生商榷》,《方克立文集》,第41~42页。

[104]昭父:《关于“普遍性的形式”——与冯友兰先生商榷》,《哲学研究》1963年第5期,第47~56页。

[105]关锋是以此自居的。

[106]关锋、林聿时:《关于哲学史研究中阶级分析的几个问题》,《哲学研究》,1963年第3期,第29~45页。

[107]冯友兰:《方克立同志和我的分歧》,《哲学研究》,1963年第5期“哲学史方法论讨论”栏目。该文收入《三松堂全集》第13卷,第249~257页,题目为《怎样了解具有普遍性形式的思想》。

[108]方克立:《实质的分歧是什么?——答冯友兰先生》,《方克立文集》,第53~54页。

[109]方克立:《实质的分歧是什么?——答冯友兰先生》,《方克立文集》,第54~55页。

[110]《马克思恩格斯全集》第3卷,第38页。

[111]方克立:《实质的分歧是什么?——答冯友兰先生》,《方克立文集》,第63页。

[112]方克立:《实质的分歧是什么?——答冯友兰先生》,《方克立文集》,第50页。

[113]昭父:《关于“普遍性的形式”——与冯友兰先生商榷》,《哲学研究》,1963年第4期。

[114]杨超、李学勤、张岂之:《关于如何理解“具有普遍形式的思想”的探讨》,《光明日报》,1963年12月22日。

[115]关锋、林聿时:《关于哲学史研究中阶级分析的几个问题》,《哲学研究》,1963年第3期,第29~45页。

[116]杨超、李学勤、张岂之:《关于如何理解“具有普遍形式的思想”的探讨》,《光明日报》,1963年12月22日。

[117]关锋、林聿时:《关于哲学史研究中阶级分析的几个问题》,《哲学研究》,1963年第3期,第29~45页。

[118]冯友兰:《关于孔子讨论的批评与自我批评》,《三松堂全集》第13卷,第267页。

[119]冯友兰:《关于孔子讨论的批评与自我批评》,《三松堂全集》第13卷,第270页。

[120]冯友兰:《关于孔子讨论的批评与自我批评》,《三松堂全集》第13卷,第271页。

[121]冯友兰:《关于孔子讨论的批评与自我批评》,《三松堂全集》第13卷,第273页。

[122]冯友兰:《关于孔子讨论的批评与自我批评》,《三松堂全集》第13卷,第277页。

[123]汤一介、孙长江:《冯友兰先生所说的“共同利益”的实质是什么?》,《哲学研究》,1964年第6期,第76~85页。

[124]林杰:《阶级社会中有超阶级思想吗?——评冯友兰先生“普遍性寓于阶级性之中”的理论》,《哲学研究》,1964年第2期,第76~85页。

[125]林杰:《孔子“爱人”的思想实质》,《文汇报》,1963年2月22日。

[126]赵纪彬:《哲学史方法论断想——从春秋“人”的概念看孔子“仁”的思想实质》,《哲学研究》,1963年第1期,第41页。

[127]关锋、林聿时《关于哲学史研究中阶级分析的几个问题》,《哲学研究》,1963年第6期。

[128]林杰:《孔子“爱人”的思想实质》,《文汇报》,1963年2月22日。

[129]关锋、林聿时:《关于哲学史研究中阶级分析的几个问题》,《哲学研究》,1963年第6期,第40页。

[130]昭父:《关于“普遍性的形式”——与冯友兰先生商榷》,《哲学研究》,1963年第4期,第56页。

[131]马克思:《资本论》第1卷,人民出版社,1954年,第29页注。

[132]关锋、林聿时:《关于哲学史研究中阶级分析的几个问题》,《哲学研究》,1963年第6期,第42页。

[133]《列宁全集》第31卷,第258页。

[134]方克立:《无产阶级思想也有“普遍性形式”吗?》,《哲学研究》,1964年第1期,第40~44页。

[135]《列宁全集》第10卷,第58页。

[136]林杰:《阶级社会中有超阶级思想吗?——评冯友兰先生“普遍性寓于阶级性之中”的理论》,《哲学研究》,1964年第2期,第76~85页。

[137]东方明:《继续深入讨论哲学史方法论问题》,《哲学研究》,1964年第1期,第29~31页。

[138]任继愈:《庄子的唯物主义世界观》,《新建设》,1957年第1期;又《庄子哲学讨论集》,《哲学研究》编辑部编,中华书局,1962年,第160页。

[139]任继愈:《庄子的唯物主义世界观》,《庄子哲学讨论集》,第161~162页。

[140]任继愈:《庄子的唯物主义世界观》,《庄子哲学讨论集》,第172页。

[141]任继愈:《庄子的唯物主义世界观》,《庄子哲学讨论集》,第169~170页。

[142]任继愈:《庄子的唯物主义世界观》,《庄子哲学讨论集》,第172页。

[143]关锋:《庄子哲学批判》,《庄子哲学讨论集》,第2页。

[144]关锋:《庄子哲学批判》,《庄子哲学讨论集》,第26页。

[145]关锋:《庄子哲学批判》,《庄子哲学讨论集》,第11~12页。

[146]以上五条教训,见关锋:《庄子哲学批判》,《庄子哲学讨论集》,第33~60页,此处所收文章与《哲学研究》(1960年第7、8期合刊)此文内容有出入,后者仅有四条教训,不是五条。

[147]冯友兰:《论庄子》,《人民日报》,1961年2月26日,第7版。又《庄子哲学讨论集》,第115~128页。

[148]冯友兰:《论庄子》,《庄子哲学讨论集》,第127页。

[149]冯友兰:《论庄子》:《庄子哲学讨论集》,第122~123页。

[150]任继愈:《庄子探源——从唯物主义的庄周到“后期庄学”》,《哲学研究》,1961年第2期。又《庄子哲学讨论集》,第178~209页。

[151]关于庄子哲学的论证,详见《庄子哲学讨论集》,第195~209页。

[152]关锋:《庄子〈外杂篇〉初探》,《哲学研究》,1961年第2期;又,《庄子哲学讨论集》,第61~98页。

[153]冯友兰:《再论庄子》,《哲学研究》,1961年第3期;又《庄子哲学讨论集》,第129~146页。

[154]冯友兰:《再论庄子》,《庄子哲学讨论集》,第140~141页。

[155]冯友兰:《再论庄子》,《庄子哲学讨论集》,第144~145页。

[156]冯友兰:《再论庄子》,《庄子哲学讨论集》,第145~146页。

[157]冯友兰:《三论庄子》,《北京大学学报》,1961年第4期;又《庄子哲学讨论集》,第147~159页。

[158]汤一介:《关于庄子哲学思想的几个问题》,《庄子哲学讨论集》,第302页。

[159]杨荣国:《庄子思想探微》,《哲学研究》1961年,第5期;又《庄子哲学讨论集》,第284~297页。

[160]任继愈:《庄子探源之四——“后期庄学”(内篇)的唯心主义哲学体系》,《北京大学学报》(人文版),1962年第5期。又《中国哲学史论》,上海人民出版社,1981年,第319~331页。

[161]任继愈:《庄子探源之四》,《中国哲学史论》,第319页。

[162]任继愈:《庄子探源之四》,《中国哲学史论》,第331页。

[163]任继愈:《庄子探源之五——庄周的唯物主义哲学思想》,《中国哲学史论》,第332~360页。

[164]任继愈:《庄子的唯物主义世界观》,《庄子哲学讨论集》,第172页。

[165]关锋:《庄子哲学批判》,《庄子哲学讨论集》,第16页。

[166]关锋:《庄子哲学批判》,《庄子哲学讨论集》,第19页。

[167]关锋:《庄子哲学批判》,《庄子哲学讨论集》,第20页。

[168]冯友兰:《论庄子》,《庄子哲学讨论集》,第128页。

[169]冯友兰:《论庄子》,《庄子哲学讨论集》,第127页。

[170]汤一介:《关于庄子哲学思想的几个问题》,《庄子哲学讨论集》,第316页。

[171]任继愈:《庄子探源——从唯物主义的庄周到“后期庄学”》,《庄子哲学讨论集》,第191页。

[172]任继愈:《庄子探源——从唯物主义的庄周到“后期庄学”》,《庄子哲学讨论集》,第194~195页。

[173]任继愈:《庄子探源之三——论庄周哲学思想的阶级实质》,《北京大学学报》,1961年第5期9月号;又《庄子哲学讨论集》,第228~244页。

[174]关锋:《庄子哲学批判》,《庄子哲学讨论集》,第1~2页。

[175]任继愈:《庄子探源——从唯物主义的庄周到“后期庄学”》,《哲学研究》,1961年第2期。

[176]关于任继愈的论证,详见《庄子探源》,《庄子哲学讨论集》,第178~188页。

[177]关锋:《庄子〈外杂篇〉初探》,《庄子哲学讨论集》,第64~65页。

[178]详见关锋:《庄子〈外杂篇〉初探》,《庄子哲学讨论集》,第64~80页。

[179]冯友兰:《再论庄子》,《哲学研究》,1961年第3期;又《庄子哲学讨论集》,第129~146页。

[180]冯友兰:《再论庄子》,《庄子哲学讨论集》,第131页。

[181]冯友兰:《再论庄子》,《庄子哲学讨论集》,第132页。

[182]冯友兰:《论庄子》,《庄子哲学讨论集》,第116页。

[183]任继愈:《庄子探源之二》,《光明日报》,1962年8月25日;又《庄子哲学讨论集》,第210~227页。

[184]详见任继愈:《庄子探源之二》,《庄子哲学讨论集》,第213~224页。

[185]详见张德钧:《〈庄子〉内篇是西汉初人的著作吗?》,《庄子哲学讨论集》,第245~282页。

[186]李达:《纪念王船山逝世270周年学术讨论会开幕词》,湖南省哲学社会科学联合会、湖北省哲学社会科学联合会合编:《王船山学术讨论集》上,中华书局,1965年,第2页。

[187]关锋:《关于进一步研究王船山哲学思想的问题》,《王船山学术讨论集》上,第159页。

[188]冯友兰:《王夫之的唯物主义哲学和辩证法思想》,《王船山学术讨论集》上,第178页。

[189]萧萐夫:《王夫之哲学思想初探》,《王船山学术讨论集》上,第18页。

[190]朱伯崑:《王夫之论主观和客观》,《王船山学术讨论集》上,第198页。

[191]萧萐夫:《浅论王夫之的历史哲学》,《王船山学术讨论集》下,第330页。

[192]嵇文甫:《王船山学术论丛·序言》,中华书局,1962年,第2页。

[193]汤一介、庄卬、金春峰:《论“道统”与“治统”》,《北京大学学报》,第2期,第14页。

[194]冯友兰:《关于中国哲学史研究的几个问题》,《新建设》,1959年第12期。

[195]关锋:《驳冯友兰的“中国没有资产阶级哲学”说》,《新建设》,1960年第2期,第45页。

[196]冯友兰:《关于中国资产阶级哲学的问题——答关锋同志》,《新建设》,1960年第3期,第38页。

[197]冯友兰:《从〈周易〉研究谈到一些哲学史的方法论问题》,《哲学研究》,1963年第3期,第41~44页。

[198]衷尔钜:《历史科学的任务和古为今用——与冯友兰先生商榷》,《哲学研究》,1963年第5期“哲学史方法论的讨论”栏目,第63页。

[199]衷尔钜:《历史科学的任务和古为今用——与冯友兰先生商榷》,《哲学研究》,1963年,第64页。

[200]“哲学”原作“科学”,据文意改。

[201]衷尔钜:《历史科学的任务和古为今用——与冯友兰先生商榷》,《哲学研究》,1963年第4期,第68~69页。

[202]肖萐夫:《历史科学研究的对象问题——冯友兰先生的史学思想商兑之一》,《哲学研究》,1964年第3期,第52页。

[203]肖萐夫:《历史科学研究的对象问题——冯友兰先生的史学思想商兑之一》,《哲学研究》,1964年第3期,第61~62页。

[204]肖萐夫:《历史科学研究的对象问题——冯友兰先生的史学思想商兑之一》,《哲学研究》,1964年第3期,第64页。

[205]杨永志:《正确地对待考据》,《红旗》,1961年第6期。

[206]赵纪彬:《中国哲学史方法论答问之一》,《困知二录》,中华书局,1991年,第364页。

[207]李景春:《周易哲学的时代及其性质——并与冯友兰先生商榷》,《文汇报》,1961年2月28日。

[208]冯友兰:《〈易经〉的哲学思想》,《文汇报》,1961年3月7日。又《三松堂全集》第12卷,第297~302页。

[209]《关于〈周易〉和〈庄子〉的讨论》,《新建设》,1961年第4期,第55~57页。无作者署名。

[210]方蠡:《研究周易不能援传于经》,《光明日报》,1962年3月16日。

[211]李景春:《研究周易应当以〈传〉解〈经〉》,1962年9月14日。

[212]东方明:《哲学史工作中的一种极有害的方法》,《哲学研究》,1963年第1期,第33~38页。

[213]李景春:《对于〈哲学史工作中的一种极有害的方法〉一文的答复》,《哲学研究》,1963年第1期。

[214]东方明:《本质的分歧在哪里?》,《哲学研究》,1963年第2期,第60~61页。

[215]冯友兰:《从〈周易〉研究谈到一些哲学史的方法论问题》,《哲学研究》,1963年第3期,第41~44页。

[216]《哲学研究》,1963年第3期“编者按”说:“本刊曾建议哲学史工作者就《周易》研究中的问题,从哲学史方法论上加以讨论。看来,这些问题具有一般意义,讨论的范围有必要更加扩大,例如哲学史研究中怎样贯彻马克思主义阶级分析方法,批判地继承哲学遗产的方针,怎样做到材料和观点的统一等问题,都需要进一步加以讨论。因此,我们把本栏目“《周易》方法论的讨论”改为“哲学史方法论的讨论”。

[217]李景春:《从研究周易哲学看哲学史方法论的问题——并与东方明同志商榷》,《哲学研究》,1963年第3期,第34~40页。

[218]方蠡:《坚持哲学史中的严格的历史性》,原载《哲学研究》,1963年第3期。引文见《方克立文集》,第23~24页。

[219]任继愈:《研究哲学史首先要尊重历史》,《哲学研究》,1963年第4期。

[220]阎长贵:《防止把古人现代化》,《哲学研究》,1963年第3期,第45~55页。

[221]以东:《应该划清的两条界限》,《哲学研究》,1963年第4期。

[222]李景春:《怎样解决本质的分歧》,《哲学研究》,1963年第5期。

[223]发言的底稿系严北溟此前在《江海学刊》第3期发表的《论“仁”——孔子哲学的核心及其辐射线》一文略加修改而成。

[224]刘元彦:《没落阶级不可能产生进步的思想学说——评严北溟先生的〈论“仁”——孔子哲学的核心及其辐射线〉》,《哲学研究》,1963年第4期,第9~16页。

[225]刘节:《怎样研究历史才能为当前政治服务》,《学术研究》,1963年第2期。

[226]刘节:《唯仁论》,《学术研究》,1962年第3期。

[227]刘节:《中国思想史上的“天人合一”问题》,《学术研究》,1962年第1期,第44页。

[228]刘节:《中国思想史上的“天人合一”问题》,《学术研究》,1962年第1期,第52~53页。

[229]《〈学术研究〉杂志关于学术研究方法论的讨论》,《哲学研究》,1963年第3期。

[230]钟师宁:《阶级分析是研究历史的根本方法》,《哲学研究》,1962年第3期,第14~21页。

[231]刘元彦:《评刘节先生的“唯仁论”和“天人合一”说》,《哲学研究》,1964年第1期,第32~39页。

[232]陈华、李锦全:《评刘节先生的“天人合一”史观》,《学术研究》,1964年第1期,第80页。

[233]杨荣国:《研究哲学史必须同研究历史相结合》,《哲学研究》,1963年第3期。

[234]从该书的编写和出版时间来看,本节放在上一章较为合适,但上一章为“反思与挫折”,内容不太一致,本章本节为各种哲学史通史的研究,故放于此。

[235]侯外庐、赵纪彬、杜国庠:《中国思想通史·序》第1卷,人民出版社,1995年10月第10次印刷,印数累计已达63100册。

[236]侯外庐:《韧的追求》,生活·读书·新知三联书店,1985年,第127页。

[237]侯外庐:《撰著〈中国思想通史〉——回忆录之八》,《中国哲学》第十辑,第448~449页。

[238]侯外庐:《韧的追求》,第265页。

[239]侯外庐:《韧的追求》,第257页。

[240]侯外庐:《韧的追求》,第148页。

[241]侯外庐:《韧的追求》,第260页。

[242]侯外庐:《韧的追求》,第124~125页。

[243]侯外庐:《韧的追求》,第125~126页。

[244]侯外庐:《韧的追求》,第267页。

[245]侯外庐:《韧的追求》,第447页。

[246]侯外庐:《韧的追求》,第448页。

[247]侯外庐:《韧的追求》,第450页。

[248]侯外庐:《韧的追求》,第243页。

[249]侯外庐:《韧的追求》,第470页。

[250]侯外庐:《韧的追求》,第473页。

[251]侯外庐:《韧的追求》,第285页。

[252]侯外庐:《韧的追求》,第280~281页。

[253]侯外庐:《韧的追求》,第470页。

[254]侯外庐等主编:《中国思想通史》第1卷,第272页。

[255]侯外庐:《韧的追求》,第148页。

[256]这部教材于1963年7月出版第1版,至1996年4月出版第五版,印数高达393300册,是所有《中国哲学史》教材中印数最多的,在中国哲学史学史上具有重要的地位。

[257]任继愈:《中国哲学史·绪论》(第1版),人民出版社,1963年,第1页。

[258]任继愈:《中国哲学史·绪论》,第2页。

[259]任继愈:《中国哲学史·绪论》,第8页。

[260]任继愈:《中国哲学史·绪论》,第3页。

[261]任继愈:《中国哲学史·绪论》,第4页。

[262]任继愈:《中国哲学史·绪论》,第9页。

[263]任继愈:《中国哲学史·绪论》,第9~10页。

[264]后来,任继愈又认为老子是唯心主义者;到20世纪80年代,任继愈又进一步指出,简单地说老子是唯物主义者或者唯心主义者都是不全面的。

[265]冯友兰:《中国哲学史新编》第1册,第564~570页。

[266]任继愈:《中国哲学史·绪论》,第251页。

[267]侯外庐主编:《中国哲学简史》,中国青年出版社,1963年,第116~118页。

[268]侯外庐主编:《中国哲学简史》,中国青年出版社1963年11月第1版,印数14000册。作者有张岂之、李学勤、杨超、林英、何兆武。该书《序言》略云:1958年曾出版过一个《中国哲学史略》,但过于简略,1959年曾将该书扩展为12万字,到“五四”时期为止,但觉得问题仍没有解决,遂停止出版。1961年重新开始编写,历时两年完成。

[269]侯外庐主编:《中国哲学简史·绪论》,中国青年出版社,1963年,第2页。

[270]侯外庐主编:《中国哲学简史·绪论》,第1~2页。

[271]侯外庐主编:《中国哲学简史·绪论》,第2~3页。

[272]侯外庐主编:《中国哲学简史·绪论》,第2页。

[273]侯外庐主编:《中国哲学简史·绪论》,第3页。

[274]见侯外庐主编:《中国哲学简史·绪论》,第4~15页。

[275]侯外庐主编:《中国哲学简史·绪论》,第17页。

[276]侯外庐主编:《中国哲学简史·绪论》,第16~17页。

[277]侯外庐主编:《中国哲学简史·绪论》,第19~20页。

[278]冯友兰:《中国哲学史新编·自序》第1册,人民出版社,1962年,第5页。

[279]冯友兰:《三松堂全集》第12卷,第245~251页。

[280]冯友兰:《再论关于中国哲学史研究的几个问题》,《新建设》,1961年第11期,《三松堂全集》第12卷,第264~296页。

[281]蔡仲德:《冯友兰先生年谱初编》,第441页。

[282]冯友兰:《关于中国哲学史的自我批判》,《中国哲学史》,中华书局,1961年,第3页。

[283]冯友兰:《关于中国哲学史的自我批判》,《中国哲学史》,第5~6页。

[284]冯友兰:《关于中国哲学史的自我批判》,《中国哲学史》,第10页。

[285]冯友兰:《中国哲学史新编·自序》第1册,第1~5页。

[286]冯友兰:《中国哲学史新编》,第7页。

[287]冯友兰:《中国哲学史新编》,第6页。

[288]冯友兰:《中国哲学史·上卷》,《三松堂全集》第2卷,第17页。

[289]冯友兰:《中国哲学史·上卷》,《三松堂全集》第2卷,第19页。

[290]冯友兰:《中国哲学史新编》第1册,第6页。

[291]冯友兰:《中国哲学史新编》第1册,第6~7页。

[292]冯友兰:《中国哲学史新编》第1册,第20~21页。

[293]冯友兰:《中国哲学史新编》第1册,第26页。

[294]冯友兰:《中国哲学史·上卷》,《三松堂全集》第2卷,第30页。

[295]冯友兰:《中国哲学史新编》第1册,第32页。

[296]冯友兰:《中国哲学史新编》第1册,第33页。

[297]冯友兰:《中国哲学史新编》第1册,第42页。

[298]冯友兰:《三松堂全集》第2卷,第9~10页。

[299]冯友兰:《三松堂全集》第2卷,第22页。

[300]冯友兰:《中国哲学史新编》第1册,第7~8页。

[301]冯友兰:《中国哲学史新编》第1册,第40~41页。

[302]冯友兰:《中国哲学史新编·自序》第1册,第3~5页。

[303]冯友兰:《中国哲学史新编·绪言》第1册,第6页。

[304]冯友兰:《中国哲学史新编·绪言》第1册,第11页。

[305]冯友兰:《中国哲学史新编·绪言》第1册,第12页。

[306]冯友兰:《中国哲学史新编·绪言》第1册,第13~14页。

[307]冯友兰:《中国哲学史新编·绪言》第1册,第14页。

[308]冯友兰:《中国哲学史新编·绪言》第1册,第16~17页。

[309]冯友兰:《中国哲学史新编·绪言》第1册,第17页。

[310]冯友兰:《中国哲学史新编·绪言》第1册,第18页。

[311]冯友兰:《中国哲学史新编·绪言》第1册,第41页。

[312]冯友兰:《中国哲学史新编·绪言》第1册,第41页。

[313]冯友兰:《中国哲学史新编·绪言》第1册,第23页。

[314]冯友兰:《中国哲学史新编·绪言》第1册,第24页。

[315]冯友兰:《中国哲学史新编·绪言》第1册,第26页。

[316]冯友兰:《中国哲学史新编·绪言》第1册,第26~27页。

[317]冯友兰:《中国哲学史新编》第1册,第29页。

[318]冯友兰:《三松堂全集》第2卷,第110页。

[319]“文革”期间这种人物评价方式达到极端,诸如此类的还有“越是清官越反动”,等等。的确,如果从促成革命的目的上看,这类评价在逻辑上也是很一贯、很“一根筋”的。因为清官延误了革命的进程,甚至取消了革命的必要性,不如贪官暴吏更容易激起革命,当然就更加反动了。民族理性之片面性由此可见一斑。

[320]冯友兰:《三松堂全集》第12卷,第373页。

[321]冯友兰:《三松堂全集》第12卷,第379页。

[322]冯友兰:《中国哲学史新编》第1册,第215页。

[323]冯友兰:《中国哲学史新编》第1册,第230页。

[324]汤一介、孙长江:《读冯友兰著〈中国哲学史新编〉(第1册)》,《教学与研究》,1963年第1期,第59页。

[325]汤一介、孙长江:《读冯友兰著〈中国哲学史新编〉(第1册)》,《教学与研究》,1963年第1期,第60页。

[326]汤一介、孙长江:《读冯友兰著〈中国哲学史新编〉(第1册)》,《教学与研究》,1963年第2期,第59页。

[327]汤一介、孙长江:《读冯友兰著〈中国哲学史新编〉(第1册)》,《教学与研究》,1963年第2期,第60~62页。

[328]杨工:《哲学史研究必须坚持哲学的党性原则——评冯友兰先生〈中国哲学史新编〉绪言的一个根本问题》,《武汉大学学报》,1964年第1期,第11页。

[329]汤一介、孙长江:《读冯友兰著〈中国哲学史新编〉(第1册)》,《教学与研究》,1963年第2期,第56页。

[330]汤一介、孙长江:《读冯友兰著〈中国哲学史新编〉(第1册)》,《教学与研究》,1963年第2期,第57页。

[331]汤一介、孙长江:《读冯友兰著〈中国哲学史新编〉(第1册)》,《教学与研究》,1963年第2期,第57页。

[332]汤一介、孙长江:《读冯友兰著〈中国哲学史新编〉(第1册)》,《教学与研究》,1963年第2期,第58页。

[333]汤一介、孙长江:《读冯友兰著〈中国哲学史新编〉(第1册)》,《教学与研究》,1963年第3期,第63页。

[334]汤一介、孙长江:《中国封建社会哲学发展的社会根源是什么?》,《光明日报》,1965年4月23日。

[335]汤一介、孙长江:《中国封建社会哲学发展的社会根源是什么?》,《光明日报》,1965年4月23日。

[336]汤一介、孙长江:《中国封建社会哲学发展的社会根源是什么?》,《光明日报》,1965年4月23日。

[337]郁之:《为地主阶级和封建制度喊万岁的哲学——评冯友兰先生的几个反马克思主义的理论观点》,《新建设》,1966年第3期,第52页。

[338]冯友兰:《关于一个理论问题的质疑与请教》,《教学与研究》,1963年第4期,第56页。

[339]冯友兰:《关于一个理论问题的质疑与请教》,《教学与研究》,1963年第4期,第56页。

[340]《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社,1950年,第54页。

[341]冯友兰:《关于一个理论问题的质疑与请教》,《教学与研究》,1963年第4期,第58页。

[342]冯友兰:《关于孔子讨论的批评与自我批评》,《哲学研究》,1963年第6期。《哲学研究》是双月刊,第6期大致在11月出版,根据冯先生写作的习惯速度和文章发表的频率来看,发表的文章不应是发表前很久写的。由此可以推断此文是冯友兰下半年后期撰写的。《教学与研究》也是月刊,第4期是下半年7月份出版的。故此文应该是1963年初至上半年的月份所写。也就是说,冯友兰在《关于一个理论问题的质疑与请教》一文后,很快就开始对自己的研究进行检讨了。

[343]冯友兰:《关于孔子讨论的批评与自我批评》,《三松堂全集》第13卷,第277页。

[344]冯友兰:《论中国哲学史研究中的几个问题》,《新建设》,1965年第7期,第42页。

[345]冯友兰:《论中国哲学史研究中的几个问题》,《新建设》,1965年第7期,第42页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。