“……自古以来,有有法之天下,有有情之天下。”

“何自有情因色有,何缘造色为情生。如环情色成千古,艳艳荧荧画不成!……”(转华夫人语,见《西青散记》卷四)

哲学思想缘何而起?人们提出这个简单有趣的问题,约有三种不同的动机:一、蓄鄙视之意;二、存质疑之心;三、具求知之诚。兹且分别言之。

一

十七世纪以前,知识分工的需要尚未显著,哲学简直统摄一切知识系统而为之宗主。近代所谓物质科学、生物科学、心理科学、社会及文化科学等鲜有能轶出其范围之外者。希腊哲人辈出,上自天象,下至人事,一一揽取挢掇,穷诘而笃论之,构成伟大庄严的哲学系统,吾人对之,唯有欣赏赞叹,从未敢耸鼻作色,鄙夷其所为者。当时所谓哲学的研究,志在穷搜宇宙之义蕴,摘抉至理,发舒名言,悬为正鹄,向导人生,可贵哉哲学!希腊人讪笑文艺家之晦涩浅薄者有之,指摘科学家之褊狭武断者有之,独于爱智之哲人则奖许备至。毕达哥拉斯视音乐为心神之洁药,其喻哲学之高洁也,特以珍贵的音乐儗之。苏格拉底称道伊索克拉底之为人,亦曰斯人盖富有哲学意味者。柏拉图目击当时政治之腐化,恨无“德合一君而征一国”之哲王。此种风尚降及罗马,犹未稍衰。西塞罗之言曰:“哲学,人生之导师,至善之良友,罪恶之劲敌!假使没有你,人生又值得什么?”哲学之尊严于斯可见。中世纪西洋文化颓废,哲学高潮渐次衰落,然而哲学一科仍席曩日余威,为百学之冠,诸君试观欧洲中古著名大学课程之编制,便知吾言之不虚了。

近代自文艺复兴以来,知识系统渐次分化,百学竞出,直至现在,一般人科学万能之梦犹酣,哲学之威势,渺然不可复见。于是向之以哲学称誉人者,今且引为揶揄之词矣。科学中人每一谈及哲学,辄曰:是繁琐的谵语耳,是空疏的诡辩耳!甚且有喻哲学家为盲人,镇日于暗室中寻伺黑猫,始终摸不着头脑者。治哲学者抚今追昔,百感丛生矣!

哲学研究之对象,以实证科学之绳墨衡之,视之不可见,听之不能闻,搏之不得其体,穷之不可致诘,用之不切人生。自科学家看来,哲学思想淡乎其无味,惨乎其无神,出诸空言,依于无据,究竟是哪里来的?科学家这种藐视哲学的态度,细分析之,约有下列数层理由:

其一,科学是具体的,哲学是抽象的。法人贝特洛(Berthelot)说得好:“实证科学之于物象,不求第一因,不证最后果……只依观察与实验的方法,搜求事实,叙述之,比较之,以阐明其关系;科学所得之普遍的事实,例有观察与经验为之证明,为之保障,故不失为确切的真理。”[1]反观哲学,不曰求万变之本源,即曰穷宇宙究竟。以言对象,则恍惚无物;以言方法,则游荡失据。

其二,科学是进步的,哲学是板滞的。科学有显著的对象,有客观的方法,一事之探讨,人人得而证验之,以明其虚实;一理之发明,人人得而增益之,以广其流传。旷观古今,科学之进步俨然成一全整的条贯:开普勒发明天体运行三大定律,牛顿即据以计算万有之摄力;牛顿有力学之厘定,瓦特即据以发明蒸汽机,促成近代工业大革命;达尔文演化论一出,而社会组织之源流,文化历程之进展,一一得其真诠,于是人类学、社会学及其他文化科学上之发现,日新月异而岁不同;迈克耳孙和莫雷(Michelson&Morley)一有测光之实验,而爱因斯坦的相对原理遂得所凭依,引起新物理学之产生。凡此数例俱能证明科学上长足的进步显有不断的线索。再说到哲学,可怜!一个有无问题,一个因果问题,一个神的存在问题,一个知识之起源与效力的问题,一个宇宙有无始终的问题,一个人生有无意义的问题,亘千百年迄无定论。同一问题,甲乙聚讼;同一学派,左右立异;无是非之正鹄,无真伪之准绳,无价值之格律,无善恶之轨度,古今哲学家所赐予吾人者,只是一套迎拒不见首尾的循环论证。

其三,科学是批评的,哲学是武断的。科学搜求物事,别异同,辨繁简,定质量,鉴纯疵,证虚实,明指归,故能启示定律,执已然之事,谕未然之理。科学所以能臻此高明之域者,由于不囿于成见,处处依实事求是的原则,阐明真理。哲学家往往穿凿私智,不计客观事例之然否,漫以渺茫的原则含赅一切。戴东原先生所谓,“宋以来儒者……于天下之事也,以己所谓理强断行之,而事情原委隐曲,实未能得”。其弊也。“依于传闻以拟其是,择于众说以裁其优,出于空言以定其论,据于孤证以信其通……”(见《戴东原集》卷九)凡此所言,最能切中哲学之失。

其四,科学是有实利的,哲学是不切人生的。自最粗浅方面言之,原始民族不解科学原理,谬信自然界一切物象,俱有神力左右其间,于是天神地祗雷公电母以及山川草木飞禽走兽之鬼魅,随处令人震慑,产生种种狂妄的宗教,怪异的迷信。在这种情形之下,人类处处有畏死之心,无乐生之趣。等到科学之光炳然大明,于是向之受制于自然物者,今则转而自运智能,发明技巧,征服自然,控制物力了。再进一步看,应用科学上有蒸汽机之发明,遂引起近代工业大革命。当手工业时代,百人力作,尚不能供一人之求;今则数人操持利器所产业物,转嫌供过于求。当电学尚未昌明时代,百里之程,穷日之力,犹或不达;今则舟车交错,无徒步之劳便可日行千里了。他如鱼雷艇之潜游海底,飞行机之上接云天,辽空之写影,无线之传声,哪一种不是科学所赐的实利?至于哲学呢?宇宙之初因已寻着否?世界之归宿已明了否?人生疑团已剖白否?意志之自由已确定否?唯神唯物之争论、唯心唯实之纷辩、真伪之分、美恶之别、一多之讼、物我之际,这些迂远的问题,何日始得解决?纵有哲人巧为说辞,于实际的人生究有何益?

上述几种反对哲学的理由,自表面上观之,似觉有真凭实据;然而细察这些论证,却隐含着一种假定,这便是:科学与哲学是两件绝对不同的东西,因此科学家遂将思想系里的优点都据为己有,漫把那些弱点统归之哲学。实则自有史以来,科学与哲学的分野并非若是之明了,希腊罗马无论矣,即如近代伟大的思想家如伽利略、笛卡儿、牛顿、莱布尼兹、康德、达尔文、爱因斯坦等,哪一个不是哲学界与科学界所共许的表率?现今一般科学家因受十九世纪知识分工之影响,独自囿于一隅,不知科学里有哲学,哲学中有科学,何所见之不广也!

科学家对于哲学所蓄鄙视之意固不足取,特其攻击之点亦颇持之有故,言之成理,治哲学者故作充耳弗闻,亦殊不妥。兹特就上述数层略为解答:

第一,科学不尽是具体的,哲学不全属抽象的。实证科学之进展,处处以具体的感相为所据,处处以观察、分类、计算、证验为技术,自是不可否认之事实,然而促成近代实证科学之进步者当首推数学。马文(F.S.Marvin)说得好:“自哥白尼天文学产生,直至牛顿死后,二百年间数学的精进实为近代科学及其显著成功之特征……”[2]岂仅这二百年间,实则直到现在,数学的发明仍为科学进步之源。假使没有笛卡儿的解析几何,莱布尼兹、牛顿的微分,高斯的级数论,康焘、培安诺(Cantor、Peano)的数论,黎曼、罗巴捷夫斯基(Riemann、Lobaochewski)的非欧几里得几何,近代科学又呈什么状态?然而近代数学全部的系统从希腊毕哥拉斯实物的数学、欧几里得实物几何学里解脱出来,都是极抽象的。“数学……只探求完全脱离人生、时间、距离的系统,只研究纯数的法象世界,它的超时间的真确性——不依事实的基础——是不能经验的,只能用因果的逻辑才能知道。”[3]简言之,数学是超脱知觉的实相的,“它的对象不是实验的事实”(潘迦勒Poincaré语),“数学的要点是……在数学的境界里,我们遗弃特殊例证,摆脱一切特殊的实物……研究纯净的数学者,只落在完全的,绝对的抽象境界里”。“数学的真确性只依据它的完全的共相。”[4]近代数学一方面为各种科学之王(高斯语),他方面却又最富有哲学意味,科学家难道因为它的立足点是绝对的抽象,便摒诸科学之外吗?

更进一层说,我们在任何物质科学的推论里,都可以看出三种抽象的步骤[5]:其一,科学家先就具体的经验里,把实物提出来,类别之,比较之,厘定时空的律例,以证明物象之所在与特性;其二,再就这些物德的相互连锁处着想,规定较致密的律例,说明它们的因果关系、数量关系;其三,更把这些物德一步一步地化繁为简,除去一切时空数量的偶性,便得到精纯的科学物象了。试问数学上的空点时点,物理上的电子,化学上的依洪(ions),不是由这种极复杂抽象的历程里产生的么?自方法论的观点看起,我们可以得着几层要义:抽象是科学技术的实质。假使科学与哲学不是绝对冲突的(我们确信不是的),哲学的求知纵带些抽象的色彩,并无过犯可以指摘。况且哲学并非绝对抽象的。假使人类知识不是由武断得来的,我们在哲学上追求知识之起源、范围与效力,是何等扼要而具体的工作?假使人类文化的创造不是过眼浮云,一瞥即空的业力,我们在哲学上审问人生的价值、意志的自由、人权的享受,是何等切实而重大的企图?

第二,科学的进步是由冲突中挣扎出来的;哲学不是循环无已的私见。科学之最能引人入胜者,因有继续不断的进步;哲学之最受人攻击者,因为它的问题是具有迂远性的,自古以来,议论纷纭,莫衷一是。究竟此种说法有何根据,我们且为分解一番。假使纷争便是不进步的象征,科学亦殊有令人指摘之点。试就目今心理学之现状而论,有一致的见解么?同是科学的心理学,一派主用内省法研究内隐的意识;而他派则据外观法研究外显的行为;最近更有所谓“格式塔心理学”(Gestaltpsychologie)异军突起,对于内省、行为两派攻击不遗余力。然而此种纷争之过,尚犹有人委之哲学,因为心理科学成立未久,多少仍受哲学不良的影响。此而果确,我们对于近代生物学上之纠纷又将作何解?达尔文、艾亦慕(Eimer)对于物种演化之解释力主渐变说;而德弗里斯(Vries,de)、柏徒生(Batoson)则坚持顿变说;他如勒布(Loeb)之机械论,杜里舒(Dricsch)、霍尔丹(Haldane)之生机论更是同科异趣,迄无的解。再就物质科学立论,光之传布,一则曰是极微之影射,一则曰是电磁之震波;同一电也,一派视作液状的实物,而他派又谓为电子之积流;以太之存在,一派肯定之,他派否认之。时、空、运动之性质是绝对的,抑是相对的?新旧物理之争,胜负毕竟谁属?即就最精密之数学言之,因有根本不同的假说,遂产生欧几里得与非欧几里得几何之纷争,而非欧几里得的系统中更有黎氏几何与罗氏几何之立异,果何为者?这样看来,科学号称万能,犹时有不断的疑难;哲学的求知原非超人的业力,岂能尽去一切冲突?科学家往往自诩立论持平,不拘成见,一旦利害切己,便忘却素德耶?

哲学信条,自表面上看来,似乎是循环辗转,不脱窠臼的。希腊哲人所提示的问题,迄今仍未失时效,所谓唯心论,所谓唯物论,当代哲学名家仍是不惜戋戋之词,巧为辩说。世之持此种论调者实有两惑,亟待剖解[6]:一是误认推论前的信仰与推论后的信仰是混同的;二是误认前后信仰的内容与真确性是一致的。我们欲显明哲学的进步,须是打破这两层误解。比方说,一般人认为美丽的钟山是独立自存、历久不变的,你展眼静看,它是这样存在着;你闭目息念,它仍是这样存在着。此种常识的信仰——哲学上叫做朴素的唯实论——虽极普遍,却无颠扑不破的理由为之保障,哪一位倦游回家的时候,相信巍然屹立的钟山随念消失呢?但是,你若追问此山屹立不动之理,常人却说不出。等到佛教唯识家、英哲贝克莱根据心理的原则,提出物依心存、色由识变的论证,此种常识的信仰便不攻自破了。直到现在,唯实新论一出,根据物理、心理及认识的新证,详为探讨,驳斥贝克莱的谬点,我们对于外物独立自存之信仰,又得着真凭实据了。从表面看起,同是一个唯实论,一则只是本能的信仰;一则确有合理的根基。观者不察,抹煞中间推论的历程,便看作一事,漫谓哲学毫无进步,这是何等疏忽!准此立论,哲学上的分派,只缘我们对于某种事情、某种现象,选用不同的假设,得着不同的解释而已。科学上纠纷之所由起,亦正如此,难道我们便认科学只是辗转如环的私见吗?

第三,科学或失之武断;哲学常重视批评。近代科学酷爱自然物象、天然事情,因此常带着一种反理智的色彩,而侧重纯朴的信仰。换句话说,科学理论之后常有一种潜伏的假定,其根据如何,其意义如何,实未及论断。三百年来科学的宇宙观完全集中于唯物论的信仰。世界上只有充塞时空的物质是颠扑不破的。这种物质本身是无感觉的、无价值的、无意义的,只在机械的系统中,遵守数量的、因果的定律,不断地流动着[7]。究竟此种物质本身的意义是否真确明了,以前的科学家却很少说及。等到最近新物理学产生,于是大家才渐渐对于这种科学的唯物论施行猛烈的攻击。但是在哲学界里,古代柏拉图,近代莱布尼兹与贝克莱却常常对于这种唯物论的假定分析而批评之,谓为武断。自历史上观之,哲学之于科学的假定、科学的结果,常存批评的态度,因为哲学家蓄意于朴素的事实之后,阐明其根由,咀嚼其意味。这种理性化的要求,实是哲学之特征,在人类文化史上继续引起科学思想的革命。最近数学物理里面哲学潮流勃然兴起,盖因旧的科学观念如绝对时空等过分简略,未能诠释自然的事象而逼肖其真,于是哲学的批评作用应运而起。

第四,真确的知识都有实践性,科学然,哲学亦然。任何知识系统之产生,都不是无的放矢,总由于生命动力之推进,民族精神之表现,时代潮流之激荡,旧有文化之暗示。世界绝无不切人生的知识。从表面上看起,某种科学思想,某种哲学信条,间或不合时宜,这却缘上述四层基因根本改变,其旧有之实利遂隐而不显。宿神一论在原始民族中极为重要,降及近代,则流为迷信。托勒密的天文学颇合中古宗教之要求,直到现在,则与科学的事实刺谬不合。他如无极数论之不发达于希腊,科学思想之不见重于中国,社会主义之勃起于欧西,譬如观水,溯流可以逢源,譬如升木,循根可以达杪,绝非偶然之现象[8]。科学家若说科学是绝对有实利的,我们且举下列两事以反质之:一、蒸汽机发明之后,资本制度因以产生,财产集中于少数人之手,一般民众遂穷不聊生;二、近代应用物理化学有畸形之发展,于是帝国主义者竞制毒物凶器,以为掠夺残杀之工具。科学家若就哲学不能增进人类物质的享受,则西谚有“人类不仅依面包以为生”一语,最能发人深省。人类活着,除却物质享受之外,尚有精神的幸福。哲学问题之中心便集中于人类精神工作之意义的探讨,文化创作之价值的评判,再就切近人生一点而论,科学象征人生的离心力,而哲学实代表人生的向心力。狭义的物质科学讲到极精的地步,如原子论、电子论,显有化活素为钝质之趋势,具体的生命还可得而见么?近代哲学处处着重活跃的人性,影射文艺的创造,价值的鉴别,文化的进程,简直是一部人生意义的图画。“哲学……倘若没有你,人生又值得什么!”

二

世间常有才德兼美之人,尽心知性,明理察物,动作威仪之则,一一符合于自然:不教而怡情适意,不言而节概充实;美感起则审美,慧心生则求知,爱情发则慕悦,仁欲作则兼爱;率真淳朴,不以机巧丧其本心,光明莹洁,不以尘浊荡其性灵。此等人达生之情,乐生之趣,原自盎然充满,妙如春日秀树,扶疏茂盛。其于形上之道、形下之器、天运之流行、物理之滋化、人事之演变,虽不创立文字之说,逞胜斗妍,然心性上自有一种妙悟冥解。在这种情形之下,哲学思想仍有存在之必要否?哲学家对此等人妄说什么宇宙之义蕴、人生之目的、知识之缘起,岂不是添花锦上,有损他们的天生的美质?哲学家对此等人巧说世界之若有若无,人生之忽苦忽乐,美恶之或虚或实,知识之疑似疑真,岂不是斫丧他们的天真,深蹈言者不智之过?不错,这样得天独全的人简直是哲人的活模样。他们的慧心,一旦树之风声,著之话言,宛然成了一个系统,便是最好的哲学思想。假使他们自身是知者不言,旁人亦可细加观察,写诸简编,我们从古今文史作品里,直可领略无穷的哲学意味啊。施本格勒与凯泽林均说一切真实的历史都是哲学,煞有见地。

在一般人的心里,哲学思想缘何而起?这种有趣的疑难是由一个假设、两个问题构成的。假设是:一般人均有哲学思想[9];问题是:哲学之心理的起因是什么?哲学之历史的起因又是什么?人之生也,对于客观的环境、自我的活动,多少总有些感触,持些态度,感些困难,存些热望,因而产生一种宇宙观与人生观是极自然的情事。我们假定一般人均有哲学思想是很合理的,只可惜这些思想多半是片断凌杂,不成整秩的系统耳。哲学之历史的起因,下节再作推论,现时且把心理的起因略说一下:

柏拉图与亚里士多德常说哲学思想起于人类惊怖的心理。这样说来,也许微妙难解,现在且引《西青散记·自序》数语,或可得一种暗示:

“余初生时,怖夫天之乍明乍暗,家人曰,昼夜也;怪夫人之乍有乍无,曰,生死也。教余别星,曰孰箕斗;别禽,曰孰鸟鹊;识所始也。生以长……间于纷纷混混时自提其神于太虚而俯之,觉明暗有无之乍乍者微可悲也。襁褓膳雌,家人曰,其子犹在。匍匐往视,双雏睨余,守其母羽。辍膳以悲,悲所始也……”

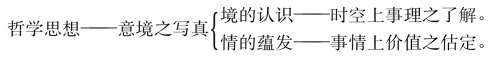

惊怖的心理,无论是实践的、理论的,常时引起思想的发生,自是事实。然竟说哲学思想之起纯由于此,显犯两种论过:惊怖心理中怖的成分如太强烈,往往产生迷信与宗教。虽则宗教信条中亦富有哲学意味,恐怖毕竟只是人类心能之一,举以解释属于全人的哲学思想未免失之褊狭。假使我们彻底了解史悟冈这段话的深意,便可暂下一种臆说。哲学思想,自理论看,起于境的认识;自实践看,起于情的蕴发。我们如把境的认识与情的蕴发点化了,成为一种高洁的意境,自然产生一种珍贵的哲学。孩提之童辨箕斗,别鸟鹊,习知昼夜之明暗、亲朋之死生,即是境的认识;膳雌而怜惜母子之爱,即是情的蕴发;生以长,能提神太虚,看万象有无明灭,隐隐迢迢,感人世酸酸楚楚,欢欢喜喜,而领悟庄严的理想,造成芳洁的意境,体大思精的哲学系统多由此种情境中烘托出来的。

境的认识起于感觉的亲验,终于理智的推论。我们在任何环境中,如用感觉器官接遇众物而貌之,取得许多感觉印象,再加以比次审量的功夫,于庶物之理,自能得着一贯的了解。奥托教授在《自然律与人类希望》[10]之首章中有几段话,很可引来说明境的认识。

“年代淹远的霸罗布高峰在辽阔的空间里一点一点地侵蚀落日,那些画图难足的翠峰上兀自添了蕊黄无限。寒烟潜起幽谷,无声点染一切。重叠的林梢尚余一片翠微。山下伟斯康生的河流,细水潺湲,微带夜声。日间通衢都已匿迹销声,只剩下一二渔翁缓缓归去。这时阳光暗辞山林而去了。稍迟,回光返照,沿河的山额烧成红铜色。最后苍老的古柏上仍挂着一线青珀色。不久,斜阳落尽,四野瞑合了。”

“青鹭仿佛带着夜信,在泥滩上准备归巢去了。它独立浅水中,首尾钩在一起,状至鲁拙;现在却缩起它的长颈,举起那两只附带的高脚。说时迟,那时快,它已振翼高飞了。长嘴当前如刺长枪;两足落后如曳慧尾;双翼鼓风,疾徐合拍。一瞬间,青鹭也没入苍烟丛里,渺然不见踪迹。四周只有寂寥夜景了。”

“夕阳西沉,青鹭息影,这里两件渺无关系的事情,抑仅是一出长剧的节目呢?一般可靠的论调都道是长剧的节目。名僧巴勒(Paley)常说:‘地球绕轴运行时,节制地面上一切生物,纳于轨范之中,同时它自身却又听受万有摄力的支配。’据他看来,倦鸟归巢,适当夕阳西下;群鸡栖埘,隐守穹苍节候,虽微末的生物亦与宇宙本身体合无违,真是玄妙难解。假使群鸡于日出之时,乃行栖息,岂非怪诞不合情理!”

“拉普拉斯所下的科学论断,亦甚直截了当。科学家立言,虽不似神学家之诙诡,然其所言,亦殊坚决:‘若有人焉,一刹那间,能证验一切生养自然的物力,与夫各物间殊异的地位,自不难把宇宙中大如日星,小如原子的物体都囊括在同一律例之下。’宇宙是一个伟大的机械,这里面任何部分都互相联络统摄着。”

“神秘派的文艺家爱墨荪(Emerson)虽不信有目的的有神论与无目的的唯物论,然而在他的作品里亦持同样的见解。他笃信宇宙中一切繁赜的事象,统于一宗而前进,固不让于巴勒与拉普拉斯。我们静观世界,虽有日月、山林、人物之别,然而有所谓一,统摄万象。自其同者观之,万物实合冶于一炉;飞禽、走兽、花草、诗歌、形色、空时、言行之属,虽各蕃衍立异,终必归于一体。”

“这种一网打尽世界上繁赜事象之意向,似是一般学者不可救药的好尚……”

细玩奥托教授的论调,自可明了境的认识,其目的在求事理的条贯。哲学家第一步工作便是就繁颐纷变的事象中,寻出整秩的伦脊与线索。这种事理的要求如何引起的呢?自心理方面言之,约有两种基因:一、避苦就乐。我们生活的全部如落在漫无条理的纷乱境界中,无处不感受困难,无处不阻碍行动,事理的要求之发生,便是要除去阻碍生活进程的这些困难,以求此心之所安。二、避繁就简。物象骈来,假使我们不能化万端为一理,殊无法应付,无法适合,结果遂如狂蜂落水,东蹴西就,无以自主。人类智能所可得而控制的东西,都是富有简易性的。《易·系辞传》所谓“易则易知,简则易从。易知则有亲,易从则有功。……易简而天下之理得矣”,正是此意。譬如赏乐,必须领悟高下之节,疾徐之奏,幽扬之韵,和谐之致,始觉悦耳。所谓节奏韵致,都是简约的表征。哲人之求知恰如乐工之传声,妙在于繁事中识得简理。科学家如哥白尼、牛顿、达尔文等,引用少数定律,囊括宇宙万象,也不过是体合这种趋简求易以明事理的要求而已。哲学入手的工作与科学的活动初无二致。然此等处隐伏一种危险,我们须是明了。假使我们专从简易方面着想,往往把充实的宇宙、丰富的人生,囫囵吞下去,未能嚼出其意味。我们论断科学,如只侧重其结果;所可得而言者,只有几条简理,几种定律,去神髓而执枯骨,殊觉不妥。自其详密的方法言之,全部科学的要义都集中于两点:科学家一方面于客观的事实具有强烈的兴趣,其论事也,巨细毕究,本末兼察;而他方面又好为隐括之论,把观察所得之事例都纳在几个简约的定则中,以明其条贯。治哲学者之于境的认识,须于此等处取法,始能尽除空疏肤浅。

如上所云,哲学思想之形成,只以境的认识为极则么?不然不然!在任何知识系统里,假使我们只囿于分析的了解,未免失之偏颇。科学的分析,无论如何详密,只从一个观点着想,只具一偏的兴趣,坐是之故,对于创进的宇宙、活跃的人生,每存而不论。就科学自身而言,执简理以御繁事,诚不为过,然而人性是多方面的,满足事理的要求之后,情理的要求尚追踪而至。治哲学者得了境的认识,当更求情的蕴发(广义的情除却冷酷的理智活动以外都是情),否则心中常觉杌陧不安。就科学所得的客观物象上说,这种情理也许是无据的、主观的,然而就人类的活天性上说,情理的世界是最珍贵的宝物。科学家的眼光是锐利而冷静的,哲学家的心情是强烈而温存的。就此点言,哲学家显与文艺家较为接近。华兹华斯说得好:“思想遇着享受,消弭于无形。”现在且举一粗例,说明科学家与哲学家的异趣。植物学家走进花园里,只注意花的种别类别,分析花的枝干、萼蕊、色彩等属性,所见者只是花的实物;同一境地另由文学家观之,则觉情感蕴藉,意兴缠绵,以之点染花草,而花草栩栩生动,顿显一种绮丽香泽之态。所谓“在外者物色,在我者生意”,二者相摩相荡,而物我之情契合无间。文学家“拟诸形容,象其物宜”的秘诀,只在不把物色看作闲事,处处以自家生意萦蔓缭绕于物色上,造成一种芳洁的意境,高妙的诗人往往以精神寄色相,以色相染精神,盖深得“物亦具我之情,我亦具物之情”的旨趣。毫无希奇的杨花,由苏东坡“细看来,不是杨花,点点是离人泪!”这是何等的情致!近代物质科学家用尽了数理的分析,始能显出宇宙之伟大,人物之渺小,词人“但暗忆江南江北,想佩环月夜归来,化作此花幽独”,便写尽天人之际的理趣。近代心理学家做尽了生理的实验,始能了解愁恨的状态,词人只“欲共柳花低诉,怕柳花轻薄,不解伤春!”便令人有心理的直觉。欧阳永叔两句“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”,“平芜尽处是春山,行人更在春山外”,便隐括近代几何学上所谓无穷的空间及空间的连续。“辛稼轩中秋饮酒达旦,用天问体作木兰花慢以送月曰:‘可怜今夜月,向何处,去悠悠?是别有人间,那边才见,光景东头。’词人想象,直悟月轮绕之理,与科学家密合,可谓神悟。”(王国维《人间词话》)春有草树,山有烟霞,春山写不出,以草树烟霞写之;草树烟霞写不出,以自家精神情意拟之;这是画家的功夫。哲学家有了境的认识,还须有情的蕴发,很难用几句话说尽,不得已而思其次,只有借用文艺家触物以起情,索物以托情,叙物以言情的修养,方能使我们领悟。

哲学思想起于境的认识,此中要义是:我们依据某种兴趣,选定某种观点,察觉一群事象的伦脊与线索,以明其理。科学上种种简约律例都不外乎境中事理之写真与说明。境的认识贵在举物得实,抚事求真,常把不关切的要素都置之度外,存而不论。简言之,境的认识只求于时间上空间上种种事理得着一个冷静的、系统的了解而已。假使哲学思想仅以此处为止境,所谓哲学纯是科学的化身。进而言之,境之中有情,境之外有情,我们识得情蕴,便自来到一种哲学化的意境,于是宇宙人生之进程中不仅有事情的脉络可寻,反可嚼出无穷的价值意味。诗人抚摹自然,写象人生,离不了美化;伦理学家观察人类行为,少不了善化。我们所谓情的蕴发是指着这些美化、善化及其他价值化的态度与活动。近代哲学家受了科学的影响,颇有主张严守“道德的中立”者,无怪乎他们的哲学空疏不切人生了。其实我们于万象中搜求事理,寻得事理之后,仍须追求美的善的情趣,乃能满足人性上根本的要求。我们从事哲学而得着境的认识,往往侧重分析,局于一隅,偏于一理,不能寄精神于色相,所认识的宇宙只是一个冷酷的机构,结果人生的热望都涣然冰释,顿起意态消沉的悲感了。我们如欲穷求宇宙的义蕴,充实人生的内容,须知人性是活跃的、创造的,不为现实所拘,处处要找着一种美的善的价值世界,为精神之寄托所。“世界上有一件事是确切不移的,这便是每个人都要聚精会神,创造一种理想的世界,以弥缝现实的不足。”“我们必须运用想象的伟力,创造一种更完美的世界,把人生都理想化呀。”“合理的世界简直是诗的意境。惟其如此,所以才有它的价值与尊严。”[11]人类一切创造,无论是理论的或是实践的,属于美的或属于善的,都是要把现实世界抬举到理想的价值世界上来,才显出他的高贵性。这种情趣的要求,这种价值化的必要,并不是主观上无据的幻想,虽在事理的脉络里亦可看出“实质的境界充满了价值,只要有人注意及之,便知价值之于人生是极关切的”[12]。怀特海(Whitehead)在其近作里亦说:“若以诗意解释我们的具体经验,便知值价、有价值、自身的、目的、内在的意味,对于任何实事实相之解释都是不能遗漏的。价值一词便是事情内在的真相。价值的因素简直充满了诗的宇宙观。”[13]

据上立论,我们的哲学思想之结构,可以下图总括之。

一般人只要于生活环境认识真确,于生命活动吐露情趣,而得着一种意境者,都有相当哲学思想。黄包车夫有哲学,渔翁亦有哲学,科学里有哲学,文学里亦有哲学,其哲学思想之精粗适与境趣、情趣、意想三者造诣的深浅为正比例。这样看来,上面所引《西青散记》的自序,寥寥数语中兀自有哲学。德人许蕾的《威廉退尔》一剧之首章所载的渔歌、山歌、猎歌便足代表三种人的哲学。再就文学看:一个李太白,一个歌德,一个华兹华斯,他们的作品里都充满了哲学精义,只可惜一般哲学史家有眼不识泰山,漫把他们都忽视了。

三

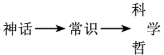

哲学思想之历史的起因为何的问题我们现在急需讨论。假使对知识较低的农工说,宇宙是由物或心构成的,宇宙之大无涯,物象之小无限,他们必且瞠目不知所云。这是很自然的现象,因为他们不明了知识发达之过程,当然不解这些思想缘何而起。由横切的观点看,人类知识发展的步骤有人分为神学、玄学、实证科学三级(杜尔哥(Turgot)与孔德的说法)。而黎烈(Woodridge Riley)则分为神话、幻术、发现、机械论、演化论五级。这种阶段其实只是一种方便的说法,我们不能径据为知识价格的标准,品定其高下优劣,因为知识的发达不纯是一个直线式的进程,近代思想里有神话,古代思想里有科学。神话、科学、哲学之实质虽殊异,有时在不同的民族与时代里实有同等的功用[14]。

哲学思想发达的源流,同时亦是科学思想进展的步骤。我们主张科学里有哲学,而哲学上关于境的认识一层纯是科学里有哲学,而哲学上关于境的认识一层纯是科学的工作。因此我们叙述哲学思想的起源,亦即是说明科学思想的起源。这个问题极繁复而重大,在有限的时空里自是不能畅所欲言,现在只择几点约而言之:

人类思想之进程可用“由神话到理性”这个方式形容尽致。有史以前原人有无思想?假如有之,其思想状态为何?这些问题殊无法论断。我们所可得而言者,只能以原人的神话为起点。幼稚的民族很像小孩子,好拿一副童心来比喻客观的自然界。他们见家人父母兄弟姊妹一举一动都是由一种活力引起的,于是笃信自然界中风之萧萧、云之冉冉、雷之轰轰、电之闪闪、日月之出没、草树之荣枯、百花的开落、烟霞之隐现,仿佛都有一种类似人格的活力隐伏其中,操纵一切。这些幼稚的信仰在社会上流传既广,俨然形成一种神话的系统,后世科学与哲学的思想实脱胎于此[15]。

原人神话的系统,我们总名之曰宿神论。这种幼稚思想,发展之步骤亦可分三层叙述之[16]:

其一,物魅。原人相信每个自然物都有一种活力或鬼魅寓于其中。某山有神,某水有鬼,某树有精,某花有妖。在最初的时期里,初民视山神之于山,水神之于水,树精之于树,花妖之于花,简直是混同的一体。等到智力渐次启发,遂把自然物之本身及其附带的鬼魅略加分别,于是寄寓一物的鬼魅有时可变为游魂。这些物魅亦有几种属性,可以识别:(1)具有形体,故有饮食之欲;(2)飘忽来去,终须托物而存;(3)赐福降灾,显有好恶之情;(4)智巧薄弱,听受人类驱遣。

其二,人鬼。除却物魅而外,尚有人鬼。鬼之化身附于人体,遂为人鬼。人鬼亦有几种神奇的能力,巫者之于祸福灾祥,侃侃而说,甚且兴云作雾,降雨滋禾,驱神捉妖,都是托诸鬼力。原始民族相信游魂转世,野鬼再生,亦是根据这种人鬼的神话。

其三,神鬼。原人相信物各有魅,等到他们的生活状况渐次复杂,所认识的物类逐渐加多,物魅之数因而激增,如再根据幼稚的宿神论解释一切物象,自是不胜其烦。因此他们渐把低级的物魅都归到几种较完备的、较简约的神力里。于是拱出一个山神统摄诸山的活力,一个川神统摄诸水的活力,余准此类推。其后民智较高,甚且有摄诸神于一神者,例如美国阿麻哈州土人统称日神、电神、耶教之神为瓦堪达(Wakanda)。爱荷华州土人称日、风、电诸神为瓦堪塔(Wakantas),达可塔州土人统称生命及一切有权力之物为瓦堪(Wakan)。这些神话,自我们看来,似极怪诞,然在原人社会里确是他们对于生活环境的一种认识,一种系统的了解。这便是原人的宇宙观,其功用直等于文化民族的科学与哲学。我们上面已提出,科学与哲学之要义不外就繁赜的现象中用分析的方法寻出事理的脉络。原人神话系统之构成,亦遵守此种原则。这样说来,或者有人疑为荒谬不足征信。文化民族的科学与哲学处处有方法的基础、思考的根据;神话只是一种实际的信仰,不是思虑的结晶。法人莱维-布吕尔在其“原人心理”中明示原人最恶思考的活动,最缺思考的能力。从这种智力的惰性里哪能产生富有科学性的知识系统?关于此点,莱维-布吕尔已给我们一个明白的答复了。原人不好思考,正是一种思考的方法,因为他们笃信世界上一切事象都受神秘力的支配,表显一种必然的秩序。所谓思考的活动,据他们看来,仅乃追求事物的次因,置基因于不论不议之列。这种舍本逐末的思考,丝毫不能改造世界,殊为无益。原人不好作方法基础之探讨,自是事实,然因此便说他们毫无思想方法,未免武断。

自然物象如风之飕飕、雨之沥沥,自表面上看起,变化万状,不可理解,原人一旦本着神话上的见地,指为神力的表演,便把混蒙的境地变作有理路可寻的整秩世界了。我们于磁铁之黏附,则委诸电磁的交感;于两物化合,则委诸化学的亲力,这种解释物象的方法,在近代科学上不是数见不鲜么?原人思想亦正富有此种属性。他们常信自然界内一切事象都严守一种必然的秩序。因此,佛拉蹉(Frazor)遂谓近代科学上自然律的观念导源于此,自不得斥为牵强附会了。

原人于理论的神话之外,更有控制自然物象的幻术。柏冠阿那(Bechuana)地方的勇士临上战场常以虾蟆皮为饰,因为虾蟆是油滑的,以虾蟆为饰的战士纵为敌人所擒,亦易滑脱。这种幻术的使用显是根据一种粗浅的因果原则,这便是关系密切的两件事,只要彼此不失却交感的神秘力,便能于异时异地保持其必然的关系。原人忿恨敌人,而又不能尸解他,遂制作他的影子或肖像,痛加鞭笞,致其死命。这种行为显有一种逻辑的同一律为之根据。不结实的树都是男性的,只要把女子的腰带放在上面,便可灌输女性而使之结实。这种办法显是相信一切事物都有固定的属性,若加观察,便可引申出来,辗转施用。括而言之,原人相信他们生活的环境处处遵守必然的秩序,每种物象之活动都是类似人格的神秘力之表演,因此万象骈来,自有理路可寻。再进一层说,因为世界本身是有纪律的,人们活着,只须明了它的理路,便可运用种种幻术,以为控制之方。我们如能领悟这两点,便知神话及幻术之产生,其动机要不外乎了解自然及控御自然以利进人生而已。据上立论,我们可以说,科学与哲学的思想多半由原人的神话及幻术中脱胎出来的。这种推论原非我们的私见,法人孔霸锐约(Combarieux)尝谓人类诗歌、艺术、舞蹈都是幻术之产物。玉佛赖(Huvelin)更进而推论人类文化的大部分是由神话、幻术递变出来的,星卜之术演为天文学;药石之用演为医学;习惯与宗教仪文演为法律;陶泥术与点金术演为化学,是其明证[17]。即以我国而论,《易》之卦爻、《书》之洪范九畴、汉儒之谶纬,起初亦只是几部神话幻术的系统,后来天才者出,遂演为玄妙的哲理了。希腊柏拉图之哲学最富有神话意味,其在提麦奥斯(Timaeus)语录中推论宇宙之产生,立言至为怪诞。据他自己看来,亦未由分辨孰是科学,孰是神话了。

人类知识之演进,约分三个特殊阶段。在神话的平面里,物象之属性、事象之历程,原人都视作有人格的个性,有形质的实体。物象事变之间虽有必然的联络,然而异同之辨、繁简之理、因果之连贯、质量之区分,有时或不甚明显。原人思想之范畴,多由求生之欲,好恶之情里产生的,因此遂缺少逻辑的基础、批评的色彩。等到这类思想应用既久,流传既广,其有不近情理,不符事实,不成系统者,渐受淘汰,余下精纯的观念遂化为常识。人类一有了合理的常识,其智力已超过原人了。于是经验之秩序、物象之脉络,隐约中都有相当的律例可以识得。更上一层,则有理性的知识。我们根据理性审察客观的世界、主观的人生,处处引用严密的方法,订定明显的原则,以发见种种真理。这些真理的系统即是科学与哲学。据此立论,近代哲学思想虽是极复杂、极抽象的,其渊源所自,都有线索可寻了。但人类由神话到理性的路径是一种辽远的距离,自有史以来经过几千年继续不断的努力,始有今日的结果,可见知识系统,思想系统不是一蹴即得的。麦考利(Macaulay)说得好:“知识之进展是循序的,不是躐等的。”由神话循序渐进于哲学的过程,自心理的立场看来确是万分复杂,我们上面所论,不过提出几种步骤而已。

四

我们讨论哲学思想缘起时已影射哲学是什么了。现在再引《西青散记》所载(转华夫人的妙语)来总述我们的意思:“自古以来,有有法之天下,有有情之天下……”“何自有情因色有,何缘造色为情生。如环情色成千古,艳艳荧荧画不成!”这里所谓“法”、“色”、“情”,本是佛学上的术语,转华夫人用来,欲兼有文学上的意味。“法”者万有之总名。佛经称“瑜伽始五识身历至法界六百六十等法”,盖据无量实有,称理言之耳。天亲菩萨于六百六十法中提纲挈领,总标百法,划分五种:八种心法,五十一种心所有法,十一种色法,二十四种心不相应行法,六种无为法是也。“色”有广狭二义:自广义言之,色一名“色蕴”,乃是百法之一,统摄眼耳鼻舌身五根及色声香味触,无表色(意识所行,无见无对)等尘相;自狭义言之,眼根所谓缘之色。“情”字殊难得着的解。然而我们可以造说,《礼记》所谓“感物而动,性之欲也”,即是情。佛家所谓情所缘起,“皆由不知常住真心,性净明体,用于妄想”。这样看来,情只是一种“昏动妄念”而已。我们所谓情,乃是指着些人生的欲望、人生的冲动、人生的要求。这些术语的意义既已明了,我们可以回到正文,推论哲学的功用了。

约而言之,哲学的能事尽在于此:(1)本极致密的求知方法穷诘有法天下之底蕴,使其质相、结构、关键,凡可理解者,一一了然于吾心;(2)依健全的精神领悟有情天下之情趣,使生命活动中所显露的价值如美善爱等循序实现,底于完成。就境的认识言,哲学须是穷物之理,于客观世界上一切事象演变之迹“莫不因其(可知)已知之理而益穷之,以求致乎其极”。就情的蕴发言,哲学须是尽人之性,使世间有情众生各本其敬生、达生、乐生的懿德,推而广之,创而进之,增而益之,“体万物而与天下共亲”,以兼其爱;“裁万类而与天下共睹”,以彰其善;感万有而与天下共赏,以审其美。哲学之建设如能救助人类成就了这两种丰功伟烈,则哲学之志业已足不朽了。

照上面所说,或犹有人疑惑我们硬把生命领域内的“情”与客观世界上的“理”分为两截,不能解释“情”与“理”的一贯性。因此,便产生了“情之所由起”与“理之所自出”的两个大悬案。

在未解答这两种悬案之前,我们可以造说:情与理原非两截的,宇宙自身便是情理的连续体,人生实质便是情理的集团。哲学对象之总和亦不外乎情理的一贯性。譬如解环,我们总须寻得一个缺处,否则循环无端,究竟从哪里着手?我们曾把境的认识(属于理的一方面)与情的蕴发分层讨论,只是顺从一种方便,绝非把全整的情理划作不相关切的两事。

严格地说,“情理”之绝对的来源只是一个哑谜,尽人类所知亦无从解答。我们只知有“情理”,有人生,有世界,是根本不可否认的事实。人生与世界,情趣与理境,从某种立场看起来,恰如一件关系全体的两端,有时确是对立的。坐是之故,我们分问“情”与“理”所由起,亦殊近情理。此种问题的答案要不出乎下列的方式。

何自有情?

因色有。

何缘造色?

为情生。

这些问题与答案,我们可以分作几层说明:

(1)我们如合问情理连续体之所由起,则此种疑难只能质问,不能解答。我们不信本人类有限的知识能追求人世的第一因而得着什么具体的结果。

(2)情理如是一贯的,甚至是一体的,则情之所由起与理之所自出的问题刚一提出,便已解答。情由理生,理自情出,因为情理本是不可分割的全体,所谓“彼亦因是,是亦因彼”,两者之间直有一个函数的关系,除此之外,别无可说者。

(3)情理虽是一贯的,然从其属性上看起,却可分辨清楚。生命以情胜,宇宙以理彰。生命是有情之天下,其实质为不断的、创进的欲望与冲动;宇宙是有法之天下,其结构为整序的,条贯的事理与色相。虽则有情之天下亦不时有法,有法之天下亦随在有情,但有法与有情,就其差别相看,毕竟不是同性质的一体。我们如以关系的全体(Relational whole)说明之,有法是一端(Relatum or term),有情又是一端。执其两端,性质自异;合其两端使成一连续体,则有法之天下与有情之天下是互相贯串的。因此我们建设哲学时,每提到生命之创进,便须连类及于世界;每一论及世界之色法,亦须归根于生命。

情因色有的说法是近代科学所下的铁案,除却少数极端的唯心论者之外,没有不接受的。这却因为生命之创进,无时无地不以客观世界为其环境,为其根据。极端的怀疑论者或悲观论者假使不肯定客观世界,则其津津乐道的人生亦唯有归于寂灭而已。因此我们如欲描摹哲学的意境,必先根据科学认清人类所寄托的客观环境是些什么,然后才能欣赏人生之意义与价值。

色为情生的答案直到现在,仍有人怀疑,因为他们囿于成见,说人类求知的活动自有其内在的价值。我们是为求知而求知的,不是为促进生命而求知的。我们对于这种见解实未敢苟同,人类的求知绝不是无所为,绝不是无的放矢,知识是人生的利器。人生,假使没有你,知识又值得什么?

“我们向前活着,向后想着”的说法虽不称理,但是,“我们先生活而后思虑”确是不可致疑的事实。一般人的生命欲突飞猛进,不能静待知识为之指导遂产生猖狂妄行的错误,殊为可悯。然而人类毕竟是天赋独厚的生物,追惟往事,既已尝了许多错误的痛苦与危险,于是不得不改善其生活前途,建立审慎的思想系统以为人生之南针。各民族各文化之知识与理论都是这样产生的。

世界是一种客观的存在体。它所表现的色法,科学家同声认为是离人而独立的客观形态。人类在知识活动里所求知的便是这些色法、这些事理丝毫不错。我们根本不能否认世界的客观性,但是世界本身是一事,而人类对于它所建设的理论,所创造的思想范畴却又是一事。前者确是独立自存的,后者则处处带有人类生命欲的色彩。尼采尝称真理欲不过是生命欲的外表。理性、逻辑或思想范畴之所由构成都出自生命需要的裁决力[18]。费英格(Vaihinger)在其“宛若哲学”[19]里亦倡言思想是一种生机的功用。生命是创进的历程,当其进也,不仅承受客观环境里面的势力,绝对听其支配,同时却本自身的要求,把世界上形形色色的因素取来,建设一种合理的逻辑结构。这种结构便是符合生命要求的世界观。西坦塔尔(Steinthel)说得好:“我们对于物界,对于自身,对于物与物,物与我的关系都应有了知识,才能生活。”“我们应把思想当作效用于人生的一种机械,一种工具。”[20]人生的“根身”是一种高贵的情趣,是一种意义的实现。人类思想与知识都是站在情趣与意义的立场上,对于生命环境的一种看法。“甚至科学,无论它采取何种方式,亦从意义之可能的了识里发生的;不过,依据它所处的特殊地位,遂把这种了识的结果不归于识性的焦点而归于外面虚拟的中枢罢了。”[21]我们根据这种见解,可以大胆地说一句:人类思想系统都是人生情趣与意义的象征;这些思想的客观性亦只是它在人类经验里普遍的应用性耳。

上面的论断如仍有人疑为玄渺难解,我们可进一步作具体的说明:印度民族深感人生的痛苦发出一种灭生的要求,结果遂想象世界的归宿将流入于虚无寂灭的涅槃境界。希腊斯多亚学派、中国的老庄,目击当世人多伎巧,妄作胡为,引起社会上种种不均衡的状态,于是大声疾呼道:“归根复命,返于自然!”从表面看起,此派哲学是教人生归恃乎万物之自然,其实这种不失均衡的世界只是他们的人生的理想、人生的要求反映在客观世界上[22]。近代欧洲民族从中古阶级的社会里解脱出来,处处有求平等的热望,于是在物质科学的研究里遂把宇宙内各种性质殊异、价值悬隔的事象都纳在少数定律之下,使趋于平等。这种齐物的宇宙观只是平等人生观的一种有力的表示。每个民族因其生活的样法不同,生命的欲望与冲动不同,对于客观的色相与事理亦异其看法。希腊人之数学、物理、心理、宗教、艺术适符合希腊人生活之理想;近代欧洲人之数学、物理、心理、宗教、制度亦顺应近代欧洲人生活之要求;这些都非偶然的现象[23],由此可知,人类本求知活动所认识的色法、所领悟的意想,都只是生命情趣的符号了。希腊人泽纳佛尼斯(Xenophanes)论断宗教有一段趣话:“是的,牛马或狮子如有了手,并能以手刻绘,产生艺术品如人类之所为,则牛必绘其神如牛,马必状其神如马。”[24]人类何独不然。人类思想上所刻画的东西都是状如其人。“哲学创造世界,仅乃自绘其影。哲学就是这个霸道的冲动……就是这种世界的创造欲……”[25]

末了,我们再引几段话,作为小结束:

“哲学……包举我们对于人群与民族、人道与文化,一种基本哲学化的态度。这种态度遵循极自然的途径,产生一种活的、平易近人的哲学,一则支配民众的思想,再则维护他们对于文化所具的热忱。”“哲学之职责全在应用博大精深的思想方法以研究个人与群众所思虑或应思虑的那些基本的深刻的问题,并须使其普及。任何哲学之价值均应视其能否化为民有的活的哲学以为断。”[26]

“每种文化都自有其哲学……”“每种哲学都是它的时代精神之表现。”“哲学……乃是理智的回声,响应一种伟大而玄妙的生活……”“天才的哲学家独具慧心,故能对于他的时代及时代所负的使命具有远虑,具有卓识。”[27]

“生命的领域里没有一件东西是无意义的,因为生命本身就是意义。”“人的真实性是精神的,正因为意义是一切生命创进的基本因。”“生命之意味与人类理性上的妙悟符合到什么程度,便是人类智业发展到什么程度,亦即是生命全体意义的重心推广到什么范围。”“世间只有一件东西可以流露新的、精神的冲动到世界上去,这便是哲学的智慧。”“只有它能够运用精神,使人生全部都奋发有为;也只有它能够把精神直接贯注于人生。”[28]

(选自《科学哲学与人生》,原题为《绪论——哲学思想缘何而起》)

【注释】

[1]Cf.J.A.Gunn French Philosophy,p.103.

[2]F.S.Marvin..The Living Past,p.172.

[3]Cf.O.Spengler.Decline of theWest,Vol.i,p.172.

[4]Cf.A.N.Whitehead.Science and the Modern World,pp.28-32;B.Russell. Mysticism and Logic,chs.4,5.

[5]A D.Ritchie.Scientific Method,§.29.

[6]Cf.C.D.Broad.Scientific Thought,p.14.

[7]Cf.A.N.Whitehead.Science and the Mordern World,pp.22-25.

[8]Cf.O.Spengler.Decline of theWest,Vol.i,p.172.

[9]Cf.W.James.Some Problems of Philosophy,pp.8,15.

[10]M.C.Otto.Natural Laws and Human Hopes,pp.1-3.

[11]Cf.F.A.Lange.History of Materialism,Vol.ii,pp.231-232;Vol.iii,pp.342-364.

[12]G.Santayana.Scepticism and Animal Faith,pp.129-130.

[13]A.N.Whitehead.Science and the Mordern World,p.131.

[14]Cf.II.Vaihinger.Philosophy of As If;CFO.Spengler.Decline of the West; L.lévy-Bruhl.Primitive Mentality.

[15]Cf.J.L.Heiberg.Ancient Science,p.5;W.T.Sedgwick&H.W.Tyler.Short History of Science,ch.I;W.T.Marvin.History of European Philosophy,ch.4.

[16]Cf.L.T.Hobhouse.Morals in Evolution,Pt.ii,ch,I.

[17]Cf.L.Thorndike.History of Magic and Experimental Science,chs.1-3.

[18]Cf.F.Nietzsche.TheWill to Power,Vol.ii,§§515-516.

[19]Cf.H.Vaihinger.§Philosophy of As If,§ch.1.

[20]Vaihinger.Op.cit,p.5.

[21]H.Keyserling.TheWorld in the Making,pp.280-1.

[22]Cf.F.Nietzsche.Beyond Good and Evil,§§9.14.

[23]Cf.O.Spengler.Decline of the West,Vol.l,pp.64,74,174,224,305,347,383.

[24]J.Burnet.Early Greek philosophy,p.119.

[25]F.Nietzche.Beyond Good and Evil,p.9.

[26]A.Schweitzer.The Decay and the Restoration of Civilization,pp.5,11.

[27]O.Spengler.Decline of theWest,Vol.i,pp.364-365,368.

[28]H.Keyserling.TheWorld in the Making,pp.218-220,237,282.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。