第一节 纬书及其宗教神学

一、何谓纬书?

在中国古代的封建社会里,对儒家经典的注释与发挥都被统称为“经学”。而儒家的经典又大致包括《易》、《诗》、《书》、《礼》、《乐》和《春秋》六种,所以,儒家经典又被称之为“六经”。自从西汉中叶以后,又出现了一种被叫做“纬书”的儒家经典。这里的所谓“纬”,其实就是相对于“经”而言的。就其最初的意义来说,所谓的“经”,就是指织布时固定在织布机上的直线,我们将其称为“经线”;而所谓的“纬”,则是指织布时织入经线间的一根一根的横线,我们将其称之为“纬线”。根据编撰纬书的人们解释,孔子在作了“六经”之后,恐怕后人不了解这其中的真义,又撰写了一些补充的著作。由于这些补充的著作都是相对于儒家的“经典”而言的,因而叫做“纬书”。所以,有《易经》,就有《易纬》;有《礼经》,就有《礼纬》;有《乐经》,就有《乐纬》;有《诗经》,就有《诗纬》;有《尚书》,就有《尚书纬》;有《春秋经》,就有《春秋纬》,如此等等。并且,每一种纬书又包括许多篇东西,其中还有一些非常奇怪的篇名。据说,这些“纬书”都是孔子所作,其实,它们都不过是一些儒家学者根据统治阶级的意志,用天人感应、阴阳灾变等学说对儒家经典进行穿凿、附会、演绎而形成的种种神秘主义的说教。

此外,还有一些被称为所谓“谶”的东西,它们绝大部分都是一些隐语,据说,这些东西还可以预测将来的事情。这里说的“谶语”,就是假托受到神的启示,并用比较隐秘的语言来“预告”政治事变吉凶的一种宗教迷信。其产生的年代也比较久远,比如,秦始皇三十二年(公元前215年),秦始皇就曾派方士卢生入海求仙,在这位卢生带回的《录图书》中就有“亡秦者胡也”这一谶语。在秦始皇看来,这句谶语中所说的“胡”很可能就是指匈奴,于是,派了很多军队驻防在北方边境,以防备匈奴的进犯。但是,后来的秦朝却亡在秦二世手里,他的名字就叫做胡亥。在王莽的时候,也有一句谶语说:“刘秀当为天子。”当时有一个叫做刘歆的人,也曾经想投机取巧,奢求去应这个所谓的“谶”当一回皇帝,于是,将自己的名字也改为刘秀。后来果然是一个叫做刘秀的人当了皇帝,但并不是改名的这个刘秀真的做了皇帝,而是另外一个原本就叫做刘秀的人当上了皇帝。当然,这个改名为刘秀的刘歆,也不是“古文经学”学者的那个刘歆。显而易见,这些所谓的“谶语”,都是有人在事后根据已经成为过去(历史)的现实结果,故意编造出来,经过认真而又仔细的加工、修饰之后,再附会上一个虚构的时间散布出去的。

毫无疑问,纬书的主要倾向就是把“六经”神秘化,把儒家经典宗教化,并且把孔子说成是超人的教主。在纬书中有一些预言之类的东西,比如,在《春秋纬》中就有一篇被称之为《汉含孳》的,它宣称孔子作《春秋》本身就是“为汉制法”。也就是说,孔子早就知道后世将会出现一个汉朝,所以,他预先就替汉朝制定了一整套政治的、文化的和道德的基本原则。也正是由于在纬书中有这样一些诸如此类的所谓“谶语”,所以,后人才把“谶”与“纬”混为一谈,并且把它们通称为“谶纬”迷信。其实,“谶”与“纬”是极不相同的两回事。因为,“谶”完全属于它的制造者根据现实社会或者是自己的主观需要编造出来的一种迷信,而“纬”却包括了一些具有科学意义及其价值的理论,当然也包括一些具有哲学意义的思想和理论。

自汉元帝以后,西汉王朝不断走下坡路。成帝时,谷永曾向上进言说:“陛下承八世之功业,当阳数之标季,涉三七之节纪,遭无妄之卦运,直百六之灾阨(同厄)。三难受异科,杂焉同会。”(《汉书·谷永传》)当时还有一个叫甘忠可的人,他也曾“诈造天官历,包元太平经十二卷,预言汉家逢天地之大终,当更受命于天”。到哀帝时,甘忠可的学生夏贺良也请哀帝“更受命”,哀帝采纳了他的意见,改建平二年为“太初大将元年”,自号为“陈圣刘太平皇帝”。这种自欺欺人的鬼把戏当然不会有任何效果,一个多月以后被取消(《汉书·李寻传》)。后来,王莽也玩起了这一套鬼把戏。宣称他也在“未央宫之前殿”得到了一张“铜符帛图,其文曰:天告帝符,献者卦侯,承天命,用神令。”王莽解释说:甘忠可、夏贺良的谶书,也叫哀帝改元为太初大将元年,“大将元年者大将居摄改元之文也”(《汉书·王莽传》)。也就是说,这是“天命”叫他改元做真皇帝。这些荒诞的东西虽然是一些谶语,但由于都以“纬”为依据,还是有一些人相信。谷永的所谓“三难”究竟是什么意思,现在已不得而知。然而有一点可以肯定,这就是它们的“理论根据”必定是《易纬》。

到西汉末年,社会动荡不安,阶级斗争尖锐复杂,农民革命风起云涌,并不断汇集起来而逐渐进入高潮。在这种社会动荡的大背景下,封建统治者及其代言人为了挽救或者维护自己的统治,为了麻痹农民的反抗意识,他们不断地宣扬“受命”与“再受命”之类的“谶纬”迷信,也就成为他们对于农民起义进行残酷镇压之外的唯一选择。因为,在统治阶级内部,有许多知识分子对汉朝的腐败当局也表现出极端的不满,为了鼓吹改革,他们也曾利用这种“谶纬”迷信的方式警告当权者,并建议当权者应该对农民起义采取预防措施。由此可见,“谶纬”迷信的流行,标志着地主阶级力量的削弱和统治思想的没落。

二、《易纬》中的宇宙形成论

毫无疑问,由汉朝的学者所编撰出来的《周易注》,以及纬书中的《易纬》都是宣传“象”、“数”的。他们不仅试图以此来说明宇宙的形成、存在和发展,而且还试图用《易传》中的术语和范畴来说明“气”的发展及其运行。但是,所有的这些东西都没有完整地保存下来,现存比较完整的只有《易纬》中的《乾凿度》,其余篇目只是部分地保留在其他著作中。因此,我们也主要用《乾凿度》所讲述的原理来说明问题。

(一)关于宇宙的形成和产生

《乾凿度》所极力主张并且鼓吹的立场和观点与《淮南子》所坚持的论点的确十分相似。《乾凿度》这样叙述说:“孔子曰,易始于太极。太极分而为二,故生天地。天地有春秋冬夏之节,故生四时。四时各有阴阳刚柔之分,故生八卦。八卦成列,天地之道立,雷风水火山泽之象定矣。……皆易之所包也。至矣哉,易之德也。”《乾凿度》还阐述说:“昔者圣人因阴阳,定消息,立乾坤,以说天地也。夫有形生于无形,乾坤安从生?故曰:有太易,有太初,有太始,有太素也。太易者,未见气也;太初者,气之始也;太始者,形之始也;太素者,质之始也。气形质具而未离,故曰浑沦。浑沦者,言万物相混成而未相离,视之不见,听之不闻,循之不得,故曰易也。”这就是《易纬》在《乾凿度》中阐述的宇宙发生论,显然是以“气”为本的万物生成论。

对于上述宇宙发生论,《易纬》的《乾坤凿度》这样解释说:“太易始著太极成。太极成,乾坤行。老神氏曰性无生,生复体。天性情地曲巧未尽大道,各不知其自性,乾坤既行,太极大成。”对于这些非常费解的阐述,郑玄进行过一些必要的注释与说明。对于“太易”与“太极”,郑玄注释说:“太易,无也;太极,有也。太易从无入有。圣人知太易有理未形,故曰太易。”而对于所谓“老神氏”,郑玄注释为“无英氏”;对于“性无生”,郑玄注释为“天地未分之时无生”;对于“生复体”,郑玄将其注释为“生与性天道精还复归本体,亦是从无入有”;最后对于“太极大成”,郑玄注释为“太极者,物象与天同极。天产圣人,□射万源,立乾坤二体,设用张弛”。在这里,似乎已经有那么一点点理论与实践对立统一的思想萌芽开始产生出来。虽然在远古的汉代不敢有此存想,但是却又似乎真的有那么一小点点体与用对立的意思包含在里面。因此,对于这种“从无入有”的理论,它既然是已经成其为“有”,那就一定会“有用”,权当“备而待用”吧。

显而易见,在纬书中有不少词句是令人十分费解的。在郑玄所注释的这一段话中,就有许多东西仍然不可理解。因此,我们只能选择其中可以解释的东西进行说明,没有必要牵强附会地去解释那些令人十分费解的东西而导致思想上的混乱。仅就其中可以理解和说明的内容来说,《易纬》中关于宇宙发生的各个阶段还是比较清楚的。第一,在“太易”阶段,由于还没有产生出“气”,所以,郑玄注释说:“有理未形,故曰太易。”第二,在“太初”阶段,这是“气”之开始,也是质之开始。所以,郑玄注释说:“元气之所本始。太易既自寂然无物矣,焉能生此太初哉?则太初者,亦忽然而自生。”第三,而在“太始”的阶段,这是“形之始”。根据郑玄的解释,“形”是专指天象的,而“质”则是专指地质。如果按照这一解释,“太初”与“太始”也就不能分先后了。因为,“太初”既然已经一分为二了,那么,那个“二”就应该是有则俱有,因而并没有分先后。《乾凿度》还阐述说:“乾坤相并俱生。”在这里,虽然气、形、质都有了,但是,由于气、形、质三者没有完全分离,所以还是叫做浑沦。对此,郑玄又注释说:“虽含此三始而犹未有分判。老子曰:有物混成,先天地生。”张惠言说:“此易所谓太极也。”张惠言的这种说法当然是正确的。因为《乾坤凿度》的本文也这样说:“太易始著太极成。太极成,乾坤行。……乾坤既行,太极大成。”显而易见,《乾坤凿度》所说的“太极”已经包括“乾坤行”,因而可以叫做“太易始著”。虽然其“太易”本身也是乾坤,但是,由于还没有“著”,所以,仍然称之为“有理无形”。而郑玄说的所谓“理”,也不是他胡乱添加进去的,因为,在《雒(读洛)书灵准听》中也有过“太极具理气之原”的说法。

对于郑玄所注释的“太易,无也。太极,有也。太易从无入有”。后来的周敦颐在《太极图说》的开头也特别声称,“由无极至太极”,这就是所谓的“从无入有”的意思。后来的朱熹却把“由无极至太极”改写成为“无极而太极”,并且,朱熹还坚持说,太极“无形而有理”。这就是说,朱熹只是把“无极”作为“太极”的一个形容词,并没有把“无极”作为“太易”发展的任何一个阶段、任何一个过程。但是,如果我们“从无入有”的那个意思上看,好像还是没有太多的变化。至于“本体”与“自性”等等,那不过是后来的“魏晋玄学”和“宋明道学”中专门的哲学术语。

(二)关于“易卦”的形成,以及卦爻的地位和作用

首先是对于“易卦”的形成,《乾凿度》说:“易无形畔。易变而为一。一变而为七。七变而为九。九者,气变之究也,乃复变而为一。一者形变之始。清轻者上为天;浊重者下为地。物有始,有壮,有究,故三画而成乾。乾坤相并俱生,物有阴阳,因而重之,故六画而成卦。三画已下为地,四画已上为天,物感以动类相应也。易气从下生。(在这里,郑玄注释说:‘以下爻为始也。’)动于地之下,则应于天之下;动于地之中,则应于天之中;动于地之上,则应于天之上。初以四,二以五,三以上,此之谓应。”这就是说,大凡事物都总是要经历一个开始(“始”),然后才是壮盛(“壮”),最后是终结(“究”)。这三个阶段,大致相当于“阳”发展的一、七、九三个阶段,“阴”发展的二、八、六三个阶段,这就是《乾凿度》中所说的“乾坤相并俱生”。“物有阴阳”之所以一定要把三画重叠起来,“六画而成卦”。因为卦有六爻,从最下的一爻算起为初爻。初爻至三爻象地。初爻为“地之下”,二爻为“地之中”,三爻为“地之上”。四爻至上爻则象天,其中,四爻为“天之下”,五爻为“天之中”,上爻为“天之上”。也正是由于天地间的事物,同类能够互相感动,所以,初爻与四爻,二爻与五爻,三爻与上爻,由于上述的每一对都属于同类,因而都可以互相感动,这就是《乾凿度》中所说的所谓“物感以动类相应”。

其次是卦爻的地位及其作用。《乾凿度》这样叙述说:“阳动而进,阴动而退。故阳以七,阴以八,为彖。易一阴一阳,合而为十五,之谓道。阳变七之九,阴变八之六,亦合于十五,则彖变之数若之一也。”在《易传·系辞传》中,也有过“天一,地二;天三,地四;天五,地六;天七,地八;天九,地十”的说明。对于此卦爻,《乾凿度》还解释说:“阳三阴四,位之正也。”“阳由一而至九,一为阳之初生,三为阳之正位。(郑玄也注释说:‘圆者,径一而周三。’)七为阳之彖。(郑玄注释说:‘彖者,爻之不变动者。’)九为阳之变。二为阴之初生,四为阴之正位。(郑玄又注释说:‘方者径一而匝四。’)八为阴之彖。六为阴之变。”也正是因为“阳动而进,阴动而退”,所以,如果是属于阳变,那么就应该是“由七到九”;如果是属于阴变,那么就应该是“由八到六”。由于《周易》是以变为占,所以,阳爻称为九,阴爻则称为六。八(阴)、七(阳)相加就是十五,九(阳)、六(阴)相加也是十五。这才是真正的所谓“彖变之数若之一也”。

(三)关于“象数之学”,亦即“大衍之数”

而对于所谓的“象数之学”,《乾凿度》这样阐述说:“五音、六律、七变(亦即可作‘七宿’),由此作焉。故大衍之数五十,所以成变化而行鬼神也。日十干者,五音也,辰十二者,六律也。星二十八者,七宿也。(郑玄也注释说:‘四方各七,四七,二十八,周天也。’)凡五十,所以大阂物而出之者也。”这就是说,用五音配甲、乙、丙、丁等十干,为十。六律和六吕配子、丑、寅、卯等十二辰,为十二。十加十二加二十八,等于五十。这就是《易传》中所说的“大衍之数”。在《易传》的作者看来,世界上的万事万物都好像是从这个“大衍之数”中产生出来的。其实,汉朝人的这种所谓“象数之学”的说法,在《乾凿度》自身的表述中也好像不是那么一致。对此,《乾凿度》也似乎作过如下的解释,“故阴阳有盛衰,人道有得失。圣人因其象,随其便,为之设卦。方盛则托吉;将衰则托凶”。但是,在前面所引用过的《乾凿度》的开头却这样说:“圣人因阴阳,定消息,立乾坤,以统天地也。”仅就这一方面来看,《乾凿度》的说明和解释好像都是以“阴阳”的消息为主,并且还因此专门设立了“乾”、“坤”二卦。而在后面各段的叙述和分析中却又坚持认为易卦中的“象”与“数”都是对客观事物的直接反映,如果我们再将其与上述《易纬》中关于“气”的理论联系起来进行分析,《易纬》的宇宙生成论又好像是唯物主义的。然而从另一方面看,《乾凿度》却又说过:“乾坤者,阴阳之根本,万物之祖宗也。”这又倒过来把“易卦”中的“象”与“数”说成是事物最根本的东西,这又好像是完完全全的唯心主义了。

三、关于“洛书”与“河图”的观念

(一)“明堂”之“九室”就是《礼记·月令》中所规定的九个空间位置

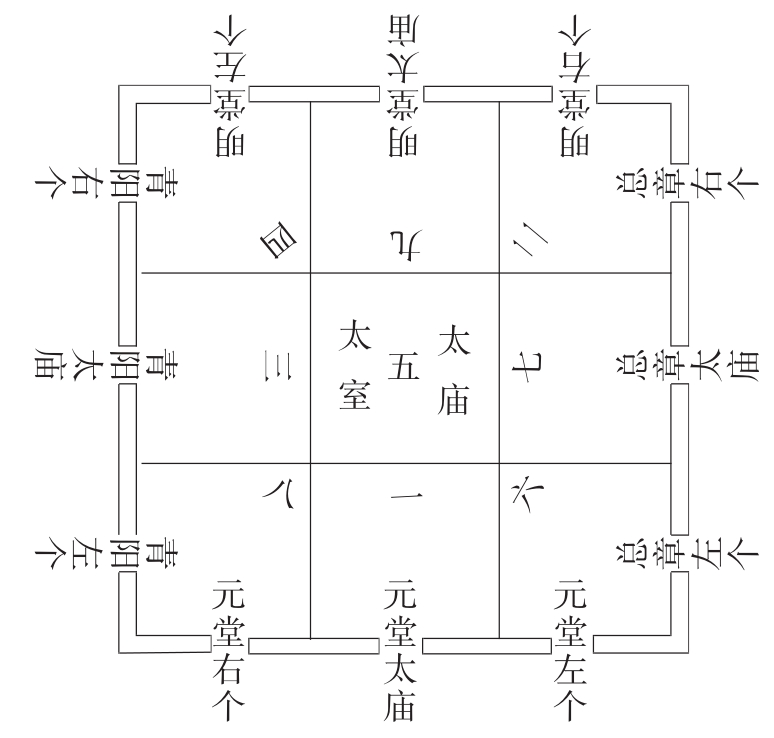

对于“明堂”的问题,《乾凿度》阐述说:“阳动而进,变七之九,象其气之息也。阴动而退,变八之六,象其气之消也。故太一取数以行九宫,四正四维,皆合于十五。”这里所说的“太一”,应该就是“易”本身。因为,《乾凿度》这样解释说:“易变而为一。”所以,“易”又可以称之为“太一”。“太一取其数以行九宫”,其实,这就是一年四季中的“易变”的空间位置,当然也是阴阳之气盛长(“息”)和衰微(“消”)的运动、变化和发展的整个过程。如果根据《礼记·月令》中的“传统说法”要对“明堂”之“九室”进行必要的注释与说明的话,那么首先应该对“明堂”中的所谓“九室”按照如下的顺序进行排列,才便于说明天子使用“明堂”的时候在一年四季中的不同(“易变”)状况:孟春,天子居青阳左个;仲春,居青阳太庙;季春,居青阳右个。孟夏,居明堂左个;仲夏,居明堂太庙;季夏,居明堂右个。中央土,居太庙太室。孟秋,居总章左个;仲秋,居总章太庙;季秋,居总章右个。孟冬,居玄堂左个;仲冬,居玄堂太庙;季冬,居玄堂右个。据此,《大戴礼记·明堂》解释说:“明堂者,古有之也,凡九室。……2-9-4,7-5-3,6-1-8。”这里说的所谓“九室”,其实就是《礼记·月令》中所规定的“青阳左个”、“青阳太庙”和“青阳右个”,“总章左个”、“总章太庙”和“总章右个”,以及“明堂太庙”、“太室太庙”和“元堂太庙”这九个空间位置。正是由于“天子”既是政治上的首领,又是宗教领域中的领袖,所以,“明堂”就是指“天子”发号施令的地方。至于“明堂”建筑特殊的神秘意义,则是指它拥有的“九室”,在一年四季中的“易变”状况。如下图所示:

根据《乾凿度》的说法,上面列出的“2-9-4”、“7-5-3”和“6-1-8”等特殊而又神秘的数字,都是“九宫”之数,也被称为“九室”之数。这些数字的排列,无论从纵向上、还是从横向上看,它们都是三排,从对角线(四角)上看却是两排,因而共有八个组(每一个组又有三个数),并且每一排(每一个组)的三个数相加,结果都是15。第一,从纵向上看,“2-7-6”三者相加等于15,“9-5-1”三者相加等于15,“4-3-8”三者相加等于15;第二,从横向上看,“2-9-4”三者相加等于15,“7-5-3”三者相加也等于15,“6-1-8”三者相加仍然等于15;第三,从对角上看,“2-5-8”三者相加等15,“4-5-6”三者相加还是等于15。

(二)关于“洛书”

对于“2-7-6”,“9-5-1”,“4-3-8”、“2-9-4”,“7-5-3”,“6-1-8”和“2-5-8”,“4-5-6”这八组特殊的“数”,它们究竟从何而来?请看如下“洛书”图:

洛书

如上述这些“数”及其排列,后人用黑点白点(白代表阳,黑代表阴)画出来,就形成了所谓的“戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足”。在四边的叫“四正”,在四角的则叫做“四维”,这些数目加起来都是15,这就是所谓的“四正、四维皆合于十五”。这个图像就是宋朝的刘牧所说的“河图”,明朝的蔡元定和朱熹所说的“洛书”。在“纬书”中,关于“河图”即“洛书”的注述虽然各有几篇,在现存佚文中却没有此图,而在《乾凿度》中又有“四正四维皆合于十五”的说法,因此,可以推断原来也应该有这个图像。不过,此种图像同古希腊毕达哥拉斯学派以“小石排为种种形状以表示数”那样都只不过是象征“以数入象”。在他们看来,这种图像既揭露了宇宙的秘密,也具有自己特殊的意义。

(三)“太一”在“纬书”中又被称之为“太乙”

关于“太一”的概念,《春秋纬》的《说题辞》这样叙述说:“群阳精也,合为太乙,分为殊名。故立字一大为天。”这就是说,“天”这个汉字,就是在上边先写一个“一”字,下面再加上一个“大”字。《说题辞》又说:“元,精气以为天,浑(混)沌无形体。”如果按照这种说法,“太乙”就是一种混沌未分的气。但是,根据另外一种解释,“太乙”并不只是一种物质性的实体,它还可以作为主宰者的人格神。而在上面所引述的“洛书”中所说的“太一取其数以行九宫”之下,郑玄这样注释说:“太乙者,北辰之神名也,居其所曰太乙,常行于八卦日辰之间,曰天一,或曰太一。”根据郑玄的这种说法,“太乙”或者“太一”是“北辰之神”的两个名称。就其静止(“居其所”)而言,名为“太乙”;就其运动(“常行”)而言,则名为“天一”或者“太一”。郑玄还引用《星经》中的话来说:“天一、太一,主气之神。”根据郑玄的这种说法,“太一”就是主北极星之神。《春秋纬》的《合成图》说:“天皇大帝,北辰星也,含元秉阳,舒精吐光,居紫宫中,制御四方,冠有五采(彩)。”《春秋纬》的《文耀钩》也说:“中宫大帝其北极星下一明者,为太一之先,含元气以斗布常”,“含元出气,流精生物”。如果按照这样的解释,作为万物始基的“元气”,又似乎是“天皇大帝”(即北极神)从口中吐出来的。当然,我们也不讳言,由于纬书并非一人一时之作,其中还有种种不同的意见,既有宗教和迷信的,也有占星术的,还有哲学思想的,等等,因而没有必要拘泥于某种单纯的固定模式或者解释。

四、八卦的“方位”与“卦气”

(一)关于八卦的“方位”

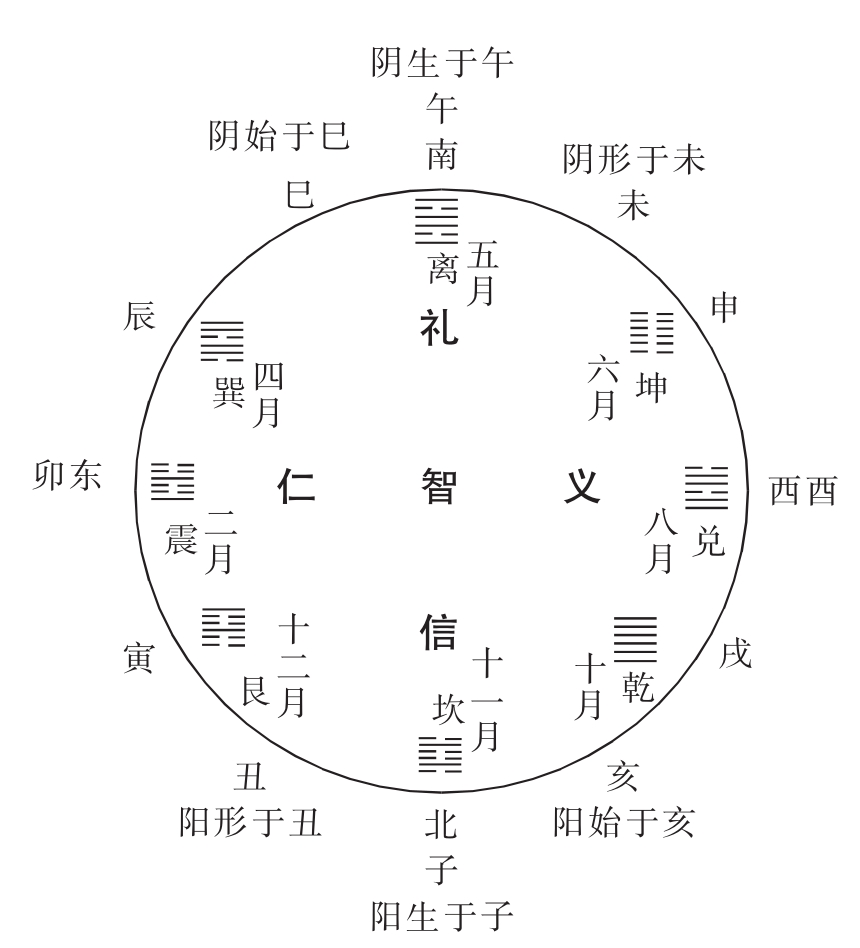

对于八卦的“方位”,《乾凿度》有比较详细的解释与说明(如下图所示)。《乾凿度》阐述说:“孔子曰:易始于太极,太极分而为二,故生天地。天地有春秋冬夏之节,故生四时。四时各有阴阳刚柔之分,故生八卦。八卦成列,天地之道立,雷、风、水、火、山、泽之象定矣。其布散用事也,震生物于东方,位在二月。巽散之于东南,位在四月。离长之于南方,位在五月。坤养之于西南方,位在六月。兑收之于西方,位在八月。乾剥之于西北方,位在十月。坎藏之于北方,位在十一月。艮终始之于东北方,位在十二月。八卦之气终,则四正、四维之分明,生长收藏之道备,阴阳之体定,神明之德通,而万物各以其类成矣。皆易之所包也。至矣哉,易之德也。孔子曰:岁三百六十日而天气周。八卦用事,各四十五日,方备岁焉。……孔子曰:乾坤,阴阳之主也。阳始于亥,形于丑。乾位于西北,阳祖微据始也,阴始于巳,形于未,据正立位,故坤位在西南,阴之正也。(郑玄注:‘阴气始于巳,生于午,形于未。阴道卑顺,不敢据始以敌,故立于正形之位。’)君道倡始,臣道终正。是以乾位在亥,坤位在未;所以明阴阳之职,定君臣之位也。”显而易见,这是用空间和时间相配合所展开的理论说明。这就是说,对于八卦的“方位”,就其理论说明本身,上述文字的表述与说明已经十分明白,图解的方式也将其表述得非常清楚,因此,我们根本没有必要再费更多的口舌或者笔墨去进行过多的渲染。

在这一所谓“八卦方位”的整个理论体系之中,用坎、震、离、兑四卦配入四方,再用艮、巽、坤、乾四卦配入四隅,这就是所谓的“四正”与“四维”。其中的乾、坤为“阴阳之主”,不在“四正”,而是在“四维”。如果按照《乾凿度》的说法,这是“阳始于亥”,“阴始于巳”,位不在东南。在《乾凿度》看来,因为,“阳尊阴卑”,阳能够“祖微据始”,居于它开始的方位,而阴则居于它天成的方位。如果根据这一理论的说明,每年的寒暑变化又都由阴阳的消长所引起,其中的每一卦都在起着作用,这就叫做“用事”。在每年的三百六十天中,每卦就“用事”四十五天。这和董仲舒与《淮南子》所说的阴阳之气在时间、空间中的运行规律基本一致。不同的是董仲舒与《淮南子》都用阴阳五行家的理论来说明,而《易纬》却用《易传》的世界观来表述自己的理论。

阴阳五行家曾用五行配五德,并且还将其称之为所谓的“五常”,《易纬》也用八卦配“五常”。对此,《乾凿度》这样叙述说:“孔子曰:八卦之序成立,则五气变形。故人生而应八卦之体;得五气,以为五常,仁、义、礼、智、信是也。夫万物始出于震;震,东方之卦也。阳气始生,受形之道也,故东方为仁。成于离;离,南方之卦也。阳得正于上,尊卑之象定,礼之序也,故南方为礼。入于兑;兑,西方之卦也。阴用事而万物得其宜,义之理也,故西方为义。渐于坎,坎,北方之卦也。阴气形盛,阴阳气含闭,信之类也,故北方为信。夫四方之义,皆统于中央,故乾、坤、艮、巽,位在四维。中央所以绳四方行也,智之决也,故中央为智。故道兴于仁,立于礼,理于义,定于信,成于智。五者,道德之分,天人之际也,圣人所以通天意,理人伦,而明至道也。”《易纬》的这一阐述显然是企图在自然界中为封建伦理道德找到一个超社会的理论根据,因而其牵强附会不言自明。如果根据《乾凿度》的这种解释,那么自然界和阴阳之气都应该具有所谓的道德属性,八卦所处的方位也应该体现着某种道德目的。这种自然与社会之间的关系就是所谓的“天人之际”,当时的汉朝官方哲学正是借用这种“天人之际”来展开自己的哲学唯心主义和神秘主义思想,进而为维护封建社会的统治秩序服务。如果仅就“八卦方位”的这一立场和观点看,《易纬》的出发点同汉朝的官方哲学显然是一致的。

(二)关于“卦气”

按照《易纬》所阐述的“八卦方位”的上述基本思想,再配入“六十四卦”在一年的“阴阳之气”消长过程中所起的各种各样的作用(“用事”),这其实就是它们之间相互联系、相互影响和相互制约的作用,这就是《易纬》中说的所谓“卦气”。而这里说的所谓“卦气”,《易纬》的《稽览图》还以更为详尽的方式加以说明。它不仅将六十四卦分别地“配入”四时,而且还对于这种“卦气”的基本情形也作出自己明确的解释。《稽览图》阐述说:“小过、蒙、益、渐、泰寅。需、随、晋、解、大壮卯。豫、讼、蛊、革、夬辰。旅、师、比、小畜、乾己。大有、家人、井、咸、姤午。鼎、丰、涣、离、遯(同遁)未。恒、节、同人、损、否申。巽、萃、大畜、贲、观酉。归妹、无妄、明夷、困、剥戌。艮、既济、噬嗑、大过、坤亥。未济、蹇、颐、中孚、复子。屯、谦、睽、升、临丑。坎六、震八、离七、兑九。已上四卦者,四正卦,为四象。每岁十二月,每月五月(按‘五月’月‘字当做’卦)。卦六日七分。每期三百六十六日,每四分(按‘六日’当做‘五’,‘四分’当做‘四分日之一’)。”对于这里说的“卦气”,《易纬》的《是类谋》也阐述说:“冬至日在坎;春分日在震;夏至日在离;秋分日在兑。四正之卦,卦有六爻,爻主一气。余六十卦,卦主六日七分,八十分日之七。岁十二月,计三百六十五日四分日之一。六十而一周。”

其实,这是以“居四方”的四卦,即以震(居东方)、离(居南方)、兑(居西方)、坎(居北方)为“正四卦”,主四时;而在每卦的六爻中,每爻又要主每年二十四节气中的一个节气。与此同时,《易纬》的《稽览图》还认为,坎初六主冬至;震初九主春分;离初九主夏至;兑初九主秋分;余爻分主二十气。共六十四卦,除此四卦,尚余六十卦。每卦主六日七分,即一日之八十分之七。一年三百六十五日又四分日之一。如果每卦主六日,则六十卦主三百六十日,尚余五日又四分之一日。如果将每日分为八十分,则五日又四分之一日共有四百二十分。以六十除四百二十,则每卦得七分。所以,每卦主六日七分。这六十卦如果分配于十二个月,每个月可得五卦。这个每个月的五卦,《稽览图》又将它们分为天子、诸侯、公、卿和大夫共五个部分。例如,小过为正月(寅月)之诸侯,蒙为正月之大夫,益为正月之卿,渐为正月之公,泰为正月之天子。十二个月中的天子卦,这就是复(自十一月数起)、临、泰、大壮、夬、乾、姤、遯、否、观、剥、坤。这十二卦为十二个月之主卦,所以称为天子卦,又称之为辟(“辟”就是“君”)卦。所以,要以这十二卦为十二个月的主卦,这是因为,在六十四卦之中:上五爻皆为阴,独下一爻为阳者,为复卦“椃”。上四爻皆为阴,下二爻皆为阳者,为临卦“棽”。上三爻皆为阴,下三爻皆为阳者,为泰卦“棯”。上二爻皆为阴,下四爻皆为阳者,为大壮卦“椓”。上一爻为阴,下五爻皆为阳者,为夬(读怪)卦“検”。六爻全阳者,为乾卦“棤”。上五爻皆为阳,下一爻为阴者,为姤(读垢)卦“椝”。上四爻皆为阳,下二爻皆为阴者,为遯(读盾)卦“椑”。上三爻皆为阳,下三爻皆为阴者,为否卦“棲”。上二爻为阳,下四爻皆阴者,为观卦“棾”。上一爻为阳,下五爻皆为阴者,为剥卦“椂”。六爻全阴者,为坤卦棥。上述十二卦,分配于十二个月之中,由于以复卦当十一月,以乾卦当四月,以姤卦当五月,以坤卦当十月,可以表示十二个月中“阴阳盛衰”之象。所以,这十二卦为辟卦,它所能够表示的当然是一年之中的“阴阳消息”之象,这就是所谓的“卦气”。

据《汉书·京房传》记载,孟喜和京房都是当时讲“卦气”的重要人物。对此,《汉书·京房传》记述说:“其说长于灾变,分六十卦更值日用事。以风雨寒温为候,各有占验。”《汉书·儒林传》叙述说:“孟喜字长卿,东海兰陵人也。……得易家阴阳灾变书。……京房受易梁人焦延寿。延寿云:尝从孟喜问易。会喜死,房以为延寿易即孟氏学。……至成帝时,刘向校书,考易说,以诸易家说,皆祖田何、杨叔、丁将军,大谊略同,惟京氏为异党。焦延寿独得隐士之说,托之孟氏,不与相同。”这就是说,孟喜、焦延寿、京房等人皆以所谓“阴阳灾变”的原理来讲“易”。虽然其详细内容或有不同,但是,其大旨皆以卦气、天人感应的学说来解释和说明《周易》。在这里,关于“卦气”的各种理论,究竟是《易纬》取自孟喜、京房之说,还是孟喜、京房取自《易纬》的观点,或者《易纬》本身就是孟喜、京房一派讲“易”的学者之所作,都不容易判断。不过,有一点是可以肯定的,这就是关于“卦气”的理论显然是在西汉晚期比较流行的一种“象数之学”。

如果按照唐朝大历法家一行的说法,孟喜也以坎、震、离、兑四卦分主四方四时,其二十四爻,分主二十四节气。孟喜说:“卦以地六,候以天五。”(《旧唐书》卷28)这就是说,孟喜于二十四节气中,又分七十二候。并且,这七十二候的根据也来源于《礼记·月令》。比如,“孟春之月……东风解冻,蛰虫始振,鱼上冰,獭祭鱼,鸿雁来”。对此,郑玄注释说:“皆记时候也。”每月皆有其“时候”,孔颖达也解释说:“凡二十四气,每三分七,七十二气,气间五日有余,故一年有七十二候也。”这里说的“两候相间,五日有余”,就是所谓的“候以天五”。因为,“五”为天之中数(介乎一、三与七、九之间),所以,称之为“天五”。而每一卦主六日有余,即所谓的“卦以地六”。因为“六”为地之中数(介乎二、四与八、十之间),所以,被称之为“地六”。五乘六得三十,亦即一个月之日(天)数,也恰巧为“消息一变”的日(天)数。九、七为“阳”之数,六、八为“阴”之数,而这四个数加在一起,也是三十,同样是一个月的日(天)数,仍然还是“消息一变”的日(天)数。对此,王充也这样解释说:“易京氏布六十四卦于一岁中,六日七分,一卦用事。卦有阴阳,气有升降。阳升则温,阴升则寒。由此言之,寒温随卦而至,不应政治也。案易无妄之应,水旱之至,自有期节。百灾万变,殆同一曲。变复之家,疑且失实。……京氏占寒温以阴阳升降。变复之家以刑赏喜怒,两家乖迹。”(《论衡·寒温》)所以,如果按照《汉书·京房传》的解释,虽然京房在政治上讲的是“天人感应”,并认为灾异本来就是政治上的失常所致。但是,同为京房这个人,在他的《京氏易传》中却又根本不讲什么“天人感应”,王充也由此对《京氏易传》加以肯定,并且认定在“卦气”中也有正确的东西,诸如它以阴阳升降来说明一年四季寒温的变异之类。

也正是因为二十四节气的划分是中国过去历法中的科学成分,属于我国劳动人民从长期的农业生产实践中总结出来的正确认识,它关于气候变化的规律与法则对于我国的农业生产来说,既简便又适用。然而孟喜、京房和《易纬》却牵强附会地认为,气候的变化好像不是从自然现象中总结出来,倒是《易卦》影响并统治着气候变化。原本是唯物主义的结论,却反过来成为唯心主义的思维方式(这也倒是许多正确的理论演变成为错误理论的一个重要原因之一)。《易纬》也同样由此成为发挥“天人感应”的神秘学说,它认为,如果在七十二候中出现了失常,这就表示在现实社会中已经有或者将要有不正常的事情发生。《易纬》的《通卦验》说:“反舌者,反舌鸟也,能反复其舌,随百鸟之音。……仲夏之月,反舌无声。反舌有舌,佞人在侧。”“荔挺不出,则其国多火灾。”这样一来,灾异也就与七十二候联系起来了。所谓“天人之道”的神秘主义学说也由此规范化和固定化。因此,这是对董仲舒“天人感应”这一唯心主义官方哲学的进一步发展。

同样的道理,在《易纬》以外的其他类似的“纬书”典籍之中,也都十分强调自己的思想(“经”)的神秘意义。比如,《尚书纬》的《璇玑玲》叙述说:“尚书篇题号;尚者,上也;上天垂文象,布节度。书者如也,如天行也。”“务书以天言之。因而谓之书,加尚以尊之。”这就是说,《书经》模仿了天的运行,并代天立言。又如,《诗纬》的《含神雾》也说:“诗者,天地之心,君祖之德,百福之宗,万物之户也。集微揆著,上统元皇,下序四始,罗列五际。”再如,《春秋纬》的《说题辞》说:“诗者,天文之精,星辰之度,人心之操也。”这就是说,凡是《诗经》中的诗,主要是“天地之心”的表现,也是万物所由以出入的门户。所谓“四始”与“五际”的意义,《诗纬》的《氾历枢》就这样叙述说:“《大明》在亥,水始也;《四牡》在寅,木始也;《嘉鱼》在巳,火始也;《鸿雁》在申,金始也。”《氾历枢》还阐述说:“午亥之际为革命,卯酉之际为改正,辰在天门,出入候听。[对这一方面的内容,后汉的郎颛也注释说:‘诗《氾历枢》曰:卯酉为革政,午亥为革命,神在天门,出入候听。言神在戌亥,司候帝王兴衰得失,厥善则昌,厥恶则亡。’(《后汉书·郎颛传》)]卯,《天保》也;酉,《祈父》也;午,《采芑(读启)》也;亥,《大明》也。然则亥为革命,一际也。亥又为天门,出入候听,二际也。卯为阴阳之际,三际也。午为阳谢阴兴,四际也。酉为阴盛阳微,五际。”所有这些诸如《大明》、《四牡》、《嘉鱼》、《鸿雁》、《天保》、《祈父》、《采芑》等等,都是《诗经》中的篇名,也被《易纬》配入自己的理论说明中。《礼纬》的《稽命征》说:“礼之动摇也,与天地同气,四时合信,阴阳为符,日月为明,上下合洽,则物兽如其性命。”对于这里讲的所谓“礼”,《春秋纬》的《说题辞》也解释说:“礼者,所以设容,明天地之体也。”“礼者,体也。人情有哀乐,五行有兴灭;故立乡饮酒之礼,始终之哀,婚姻之宜,朝聘之表,尊卑有序,上下有体。王者行礼,得天中和。礼得则天下咸得厥宜,阴阳滋液,万物调,四时和。动静常用,不可须臾惰也。”在《礼记》中,虽然也有这些“天人之道”,但是,都没有《礼纬》重视。《乐纬》的《动声仪》还说:“圣王知盛极则衰,暑极则寒,乐极则哀。是以日中则昃,月盈则蚀,天地盈虚,与时消息。制礼作乐者,所以改世俗,致祥风,和雨露,为万物获福于皇天者。”《乐纬》的《协图征》也这样分析说:“圣人作乐,不以乐娱,以观得失之数。故不取备于一人,必须八能之士(通八音之人),或调阴阳,或调五行,或调盛衰,或调律历,或调五音。与天地神明合德者,则七始八气各得其宜也。”这里所说的“七始”,不知道是什么意思,但是,也有人认为,这就是专门指“四方”和“天、地、人”。而对于所谓的“八气”,据说是指八音所代表之“气”。所谓“八音”,就是专指要用金、丝、竹、匏、土、革、木、石这八种材料制作的乐器发出来的声音构成的音乐。《乐纬》的《动声仪》则认为,这八种材料制作的乐器发出的声音就分别代表立秋、秋分、立冬、冬至、立春、春分、立夏、夏至这八个节气之“气”。在纬书看来,所有这些东西都是孔子所作。因为,在“春秋公羊家”那里,已经有孔子受天命为王等“非常奇怪之论”,在《春秋纬》中更有孔子“为汉制法”之说,此外,当然还有许多其他更荒谬的东西。比如,《春秋纬》的《演孔图》说,孔子是“黑帝”的儿子,胸前有文:“制作定,世符运。”孔子身高十尺,腰大九围,“坐如蹲龙,立如牵牛。就之如昂,望之如斗”。毫无疑问,在这些纬书的作者们看来,孔子这个圣人并不是凭空产生的,也正是由于他“必有所制,以显天心。丘为木铎,制天下法”。因此,在所谓“西狩获麟”之后,在鲁国的端门上,也出现了天所写下的血书:“趋作法,孔圣没。周姬亡,彗柬出。秦政起,胡破术。书纪散,孔不绝。”这一血书又“飞为赤鸟,化为白书,署曰演孔图。中有作图制法之状”。

如果根据孟子、荀子等儒家继承者发挥和阐述的理论,孔子只不过是一位道德纯粹而完全、品德高尚而完善、知识高明而渊博的圣人。但是,如果按照董仲舒等人杜撰出来的因果关系,孔子一下子就变成受了“天命”之新王。这就是说,继周朝之后当上国君的并不是秦始皇,而是一介布衣的草民孔子。他虽然只是一位没有实际地位的“素王”,然而由他所作的《春秋》却代表了“一王之法”。在这个虚构的历史幻想之中,孔子已经不再仅仅是“至圣先师”,他已经成为中华帝国的“皇上”了。然而历史又从董仲舒那里延续到纬书这里,孔子的地位似乎又有所不同,根据《春秋纬》的内容所表达出来的信息,孔子又不仅仅是帝王,他已经成为某种“创世之神”。因为,在纬书中,儒家学说既然已经成为儒教,孔子当然也就顺理成章地成为儒教中神圣的创世教主了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。