致柳田圣山[1]

柳田先生:

去年夏天,承先生寄赠“The Genealogy of the Tō Histories”in Mr.Leon Hurwity English Translation,及《唐末五代之河北地方与禅宗兴起之历史的社会情形》、《存奖》、《南院慧:》各拔刷本,我真十分感谢!

先生的“Tō Histories”,我已仔细读完了。我很佩服先生的功力,很高兴我有机会得这一篇一百多页的大文!(英文的日本名词译音,往往很不容易认识,故我读此文颇费力——如Sōsei and Sosei,Kōnan and konan,如Gi[魏]and Sei[齐],甚至于不认得我自己的姓名Ko Teki)。我得益不少,我很感谢先生的好意!我已托朋友在京都代觅大文的日本文原文了。

我近年来也研究《宝林传》,已写了几篇备自己参考的笔记——如《惟白和尚关于〈宝林传〉〈圣胄集〉的记载》、《〈宝林传〉里的唐碑》、《神会与〈宝林传〉》等等——但都未敢发表。将来也许写副本请先生指教。

先生似是一位佛教徒,似是一位禅宗信徒,而我是一个中国思想史的“学徒”,不信仰任何宗教。所以我与先生的根本见解有些地方不能完全一致。

但我很高兴,先生的大文的一部分结论是与我大致相同的。例如先生说,中唐与晚唐有许多伪书与假历史,都成了《景德传灯录》的原始资料,这完全是我赞同的。

又如先生说“二十八代祖师”之说最早出于《历代法宝记》,我也同意。(《大正大藏经》的《历代法宝记》,金九经[韩国人]排印本《历代法宝记》,都有无数错误。我将来要出版一部校定的《历代法宝记》,也许可以抬高此书的历史价值。)

又如先生重视我的《神会和尚遗集》,我也很感觉荣幸。贵国的学人,如宇井伯寿先生的《禅宗史研究》,至今不肯接受我在三十年中指出的神会的重要,我颇感诧异。根本的不同,我想是认为他们是佛教徒,而我只是史家。例如宇井先生引用中宗召慧能的诏书,他依据《全唐文》十七,他岂不知道此诏是出于宋以后修改的《六祖坛经》!他若比勘《曹溪大师别传》里的“高宗”神龙元年正月十五日召慧能的诏书——此时“高宗”已死了二十二年了!——他就可以知道此中宗诏书完全是伪造的了!《全唐文》是政府大官编的书,故往往不可信任。宇井先生因此相信“神秀……推举了比他自己更高明的慧能;由此可知,神秀与慧能对立之说是乌有之谈”(宇井伯寿:《禅宗史研究》一,一九六):他不知道神会《南宗定是非论》说的神秀“临发之时……云,韶州有大善知识,元是忍大师付嘱,佛法尽在彼处”(宇井一,二○○引),也都是信口妄论,全无历史根据!

所以我看了先生此文里大体承认我关于神会的研究结果,我很高兴。

但我觉得先生大概没有看见我的其他研究,如《楞伽宗考》《菩提达摩考》、《白居易时代的禅宗世系》(研究白居易的《传法堂碑》)一类的文字。所以我想向先生陈述我对于禅宗“西土二十八祖”的传说的一些见解。我今日的看法是:

(1)菩提达摩来中国,是在刘宋晚年,他在中国北方住了五十年左右,故他建立了一派“禅学”,有道宣的《续高僧传》的《达摩传》、《僧副传》、《法冲传》,及《习禅》总论,可以作证。

(2)菩提达摩建立的宗派,用“四卷楞伽”为“心要”,故后来称为“楞伽宗”,参看我的《楞伽宗考》及净觉的《楞伽师资记》。

(3)这个“楞伽宗”是注重“头陀”苦行,自达摩至神秀,自470左右至700,都还是一个山林苦修的头陀禅。(看道世的《法苑珠林》的“六度”的“禅定”一门)

(4)武后久视年中(700)诏请神秀入宫供养,使神秀成为“两京法主,三帝国师”,于是山林的头陀苦行的“楞伽宗”,成为都市的、宫廷的、朝野尊崇的国教了。这就根本改变了楞伽宗的性质——正如智者大师受陈、隋两代帝王的尊崇,就根本改变了南岳天台一系禅门的性质一样。

(5)但神秀门下的大师,如普寂,如义福,以及神秀同门的和尚,如法如,如降魔藏,如老安,如玄赜,甚至于韶州的慧能——都还不曾抛弃楞伽宗的传统思想。他们还没有完全抛弃头陀苦行的禅法。

(6)但楞伽宗在八世纪的“气焰熏天”,当然引起了无数和尚的歆慕。所以在八世纪的前半,已起了一些“攀龙附凤”的法统之争。最可注意的是牛头山一支自称是出于道信门下!道宣的《续僧传》的法融传,共有二千四百卅三字,无一字提及法融一系与道信有任何关系。然而牛头山的后人都承认道信教化法融了!这是自附于北宗的“趋炎附势”运动。

(7)在开元盛世,忽然有“异军突起”,即是神会在滑台大挑战,他采用了神秀碑文里菩提达摩一系的传授世系,但他说,其中第六代不是神秀,乃是慧能!他指斥神秀——普寂一系“师承是傍,法门是渐”。他伪造了“袈裟传法”的法统说。当时谁肯走到韶州去验看那件本来没有的传法袈裟呢!

(8)神会奋斗了三十年,得到了王维、房琯、宋鼎诸人的有力支持;更重要的,他遭遇到政治势力的打击,如卢奕的奏劾以及神会的三度被贬谪,就使他成为一个为宗教受摧残压迫的“殉道者”(Martyr)了。国人的同情心更大了,更有力了。在安史大乱里,神会又建立了帮助政府推销度牒的大功。于是一个三度贬谪的和尚居然成了新皇帝(肃宗)的宫廷供养的大师了。他死在“元年”(无年号的“元年”)建午月十三日(762)。

(9)神会创立“西国八代,菩提达摩在西国为第八代”的法统说。先生指出我的错误,说神会晚年似没有修改“八代”为“二十八代”。这个错误,我早已修改了。先生指出《宝林传》卷八《僧璨传》有房琯的《三祖璨大师碑》,其中有“自迦叶至大师,西国有七,中土三矣”之语。这是我去年(1960)也曾指出的。我还可以为先生添三证:(1)此碑“铭”文有“迦叶至我兮圣者十人,貌殊心一兮相续一身”,这也是神会的“八代说”。(二)房琯此碑的建立,是在“元年建辰月”,见于赵明诚《金石录》卷七的第一千三百七十八件的注文:“唐山谷寺璨大师碑:房琯撰,徐浩八分书,元年建辰月。”神会死在“元年建午月”。此可证神会死时尚未修改他的“八代说”(看我的《新校定的敦煌写本神会和尚遗著两种》——《中央研究院历史语言研究所集刊》第二十九本,页八七三—八七五)。

(10)神会的奋斗成功了,胜利了。据宗密的说法:“贞元十二年(796),勅皇太子集诸禅师楷定禅门宗旨,搜求传法傍正,遂有敕下,立荷泽大师为第七祖。”宗密的孤证未必完全可信任,但元和十一年(816)诏书道褒第六祖慧能,谥曰大鉴,是无可疑的。神会为“南宗定是非”的奋斗是成功了。

神会的数十年奋斗,在当时必曾震动全国。贵国入唐求法的大师,如圆行、圆仁、圆珍,请去的佛典皆侧重密教,然而他们都带了神会的语录(《南阳和尚问答杂征义》)、《南宗定是非论》、《荷泽和尚禅要》等件回国去。这些写本又都是他们在唐土南北各地收集的,北至五台山,南至浙江的温州永嘉,这一点最可以使我们推想神会的著作传播之广远。

(11)从大历至元和(766—820),这五六十年是“南宗”成为禅门正统,而各地的和尚纷纷作第二度的“攀龙附凤”大运动的时期。这些“攀龙附凤”的各派和尚抢着自认是韶州慧能的儿孙,或自认是慧能同学弟兄的儿孙,或自认是荷泽神会的同学弟兄的儿孙。白居易在道一弟子惟宽死(元和十二年,817)后作的《传法堂碑》,有这一段文字:

问师之道属。曰:自四祖以降,虽嗣正法有冢嫡,而支派者犹大宗小宗焉。以世族譬之,即师与西堂藏、甘泉贤、勒潭海、百岩晖,俱父事大寂,若兄弟然。章敬澄,若从父兄弟。径山钦,若从祖兄弟。鹤林素、华严寂,若伯叔然。当山忠、东京会,若伯叔祖。嵩山秀、牛关融,若曾伯叔祖。推而序之,其属可知矣。

这就把嵩山、牛头、荷泽、江西各支都牵合作一个大家族了。

这是元和末年的形势。但在大历初期,北宗普寂门下的弘正一支势力还很大,还有压抑能大师一支的企图。大历七年(772),独孤及作《舒州山谷寺三祖镜智禅师碑》(即僧璨),其中说:

……弘忍传慧能神秀,能公退而老曹溪,其嗣无闻焉(以上十二字,《唐文粹》本无之,《文苑英华》本有之,《毗陵集》本有之)。秀公传普寂,寂公之门徒万,升堂者六十有三,得自在慧者一,曰弘正,正公之廊庑,龙象又倍焉,或化嵩洛,或之荆吴,自是心教之被于世也,与六籍侔盛。……

这山谷寺正是房琯受神会请求作“三祖碑”之地,房琯碑建于神会死前两个月(“元年建辰月”,即762),而神会死后十年(772)弘正门下惠融等请独孤及撰新碑,就说“能公退而老曹溪,其嗣无闻焉”了!

但神会奋斗了三十年的力量,那个简单而直截的“顿悟”教义的力量,那个“袈裟传法”的伪史的宣传力量,实在太大了。民众是站在这个“新禅”的一边的,多数的和尚们也就纷纷“赶热闹”,抢着要挤进“南宗”、“新禅”的队伍里去了。

《历代法宝记》记净众寺与保唐寺的两系——宗密“七家”中之第二及第三家——而承认慧能为第六代,又造袈裟由智诜传到蜀中的传说,就是好例子,可以看出时代的风气。

马祖、道一也是成都净众寺金和尚(无相)的弟子,出蜀之后本是独立的,后来才自称(或者他们的门下说他自称)是怀让的弟子(怀让的碑文见于《唐文粹》六十二,是张正甫在“元和十八年”受惟宽、怀晖之请托写的。元和无十八年,可能是元和八年,813,已在怀让死后七十年了。怀晖死在元和十年,惟宽死在元和十二年。故此碑文中“元和十八年”当改正。据此碑文,怀让是一位律师。若他自认是曹溪门下,那就是“攀龙附凤”的一例了)。

道一死在贞元四年(788),到元和三年(808)、四年(809),道一的弟子惟宽、怀晖都受宪宗皇帝的尊敬,问法于麟德殿。此外,西堂智藏,甘泉志贤,泐潭惠海,都见于白居易的《传法堂碑》。在那个时期,马祖的一系已大兴盛,可以同神会一系对立了。

试看贾□(此处原文为方框“□”)在宝历元年(825)作杨州华林寺大悲禅师灵坦的碑文。灵坦(《全唐文》误作云坦)是神会弟子,死在元和十一年(816)。碑文中说:

自大迦叶亲承心印,二十九世传菩提达摩,始来中土。代袭为祖,派别为宗。故第六祖曹溪慧能始与荆州神秀分南北之号。曹溪既没,其嗣法者神会、怀让又析为二宗。初师子比丘以遭罹大难,恐异端之学起,故传袈裟以为信。迨曹溪,凡十世。而其间增上慢者,徇名忘实,至决性命以图之。故每授之际,如避仇敌。乃曹溪将老,神会曰:“衣所以传信。信苟在法,衣何有焉?他日请秘于师之塔庙,以熄心竞。”传衣由是遂绝。……

这是神会的一个大弟子的碑文上的记载。此文提出一个新见解,就是承认南北二宗可以和平共存,南宗分出的神会、怀让二宗也以和平共存。这个“和平共存”(peacefulco-existence)的原则含有两个条件:①“代袭为祖,派别为宗”,“六祖”的地位已得帝王承认,以下只是“派别为宗”,不用争了。(此碑也可见宗密说的“贞元十二年敕立荷泽神会为第七祖”之说未必可全信。)②放弃神会造出的“袈裟传法”的法统说。

此碑文又可见当时“神会、怀让又析为二宗”是公认而又互相容忍的事实了。故此碑与白居易的《传法堂碑》都代表元和年间的各宗派和平共存的容忍气氛(the atmosphere of tolerance)。白氏碑文“虽嗣正法有冢嗣,而支派者犹大宗小宗焉”,其意正同于贾氏碑文“代袭为祖,派别为宗”。

石头希迁一支更后起。所谓“青原行思”,可能也只是“攀龙附凤”的运动里的一种方便法门而已。

(12)从神会提出“西国八代,菩提达摩为第八代”之说以后,七八十年中(762—841),禅宗各派先后提出了许多种修正案,从“八代”至“五十一代”,后来才渐渐的集中到两种大同小异的“二十八代”说。

综合那个时代提出来的西土传法世系,共总有这些比较根本不同的说法:

(甲)用《付法藏传》作根据的二十四代说,或二十五代说(加末田地为二十五代)。

(例一)刘禹锡《牛头山第一祖法融新塔记》:“摩诃迦叶……至师子比丘,凡二十五叶,而达摩得焉。”

(例二)独孤及《舒州山谷寺三祖镜禅师碑铭》的铭辞有“二十八世,迭付微言”。《唐文粹》本与《文苑英华》本皆有双行小注云:“自摩诃迦叶……至师子比丘,凡二十五世。自达摩大师至(璨)禅师又三世,共二十八世。”

(乙)混合《付法藏传》的二十四代或二十五代说与神会的八代说中之后四代,成为二十九代或二十八代之说。

(例一)《历代法宝记》的二十九代说。(有末田地,又有弥遮加)

(例二)宗密的二十八代说。(删末田地)

(例三)敦煌本《坛经》的二十八代说。(有末田地,而误脱了弥遮加)

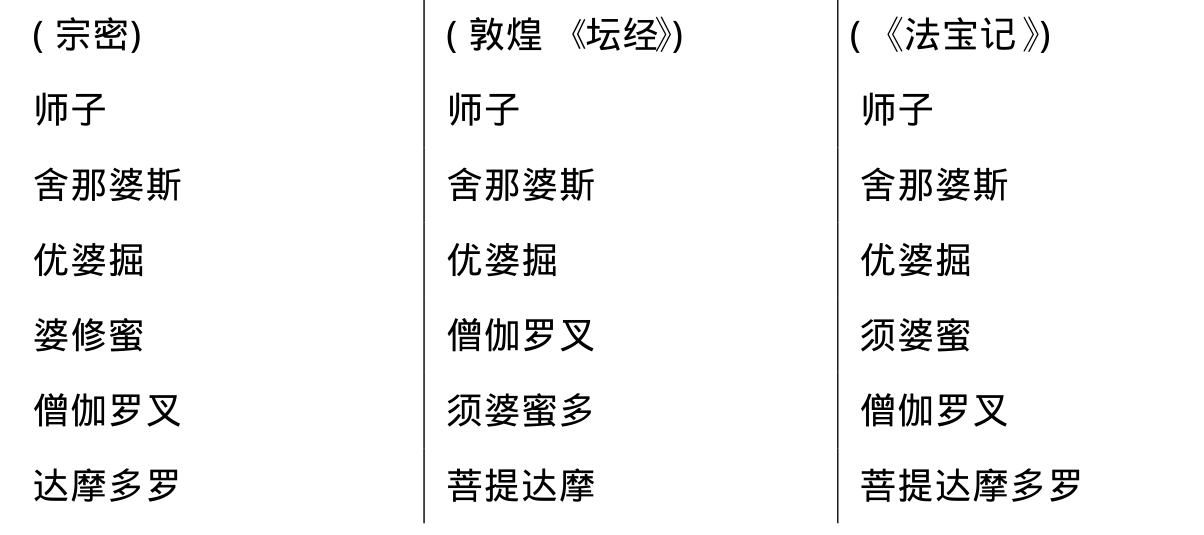

这个(乙)说里,师子比丘以下的四代是这样的:

敦煌本《坛经》的僧伽罗叉与须婆蜜二名似是误倒了?须婆蜜当依庐山《禅经》作“婆须蜜”。

(丙)道一门下的惟宽依据《出三藏记集》里的佛大跋陀罗所传萨婆多部世系而提出的五十一代说。

白居易的《传法堂碑》记道一、惟宽的世次,有云:

释迦如来……付摩诃迦叶,传至马鸣,又十二叶,传至师子比丘,又二十四叶,传至佛驮先那,先那传圆觉达摩。……

此中“又二十四叶”似是“又二十八叶”之误。因为此碑的“铭辞”说的最明白:“佛以一印付迦叶,至师五十有九叶,故名师堂为传法。”我作《白居易时代的禅宗世系》一篇短文(见于《胡适文存》第三集),曾指出惟宽的世系是依据《出三藏记集》的萨婆多部世系,自大迦叶到佛驮先那(佛大先)为第五十,达摩多罗为第五十一。慧能第五十六,马祖第五十八,故惟宽正是“五十有九叶”。

八代太少了,五十一代又太多了。惟宽之说终于被后世忘了。但日本入唐求法的圆珍大师目录里有白舍人《传法堂碑》,可见此碑在当时受人重视。不知贵国五山大寺之中尚保存圆珍请求的《传法堂碑》的唐拓本否?

(丁)后起的修正的二十八说。——即《宝林传》,《祖堂集》以及《景德传灯录》采用的二十八代说,这个修正的新二十八代说,含有三个要点:

①定师子比丘为第二十四代,菩提达摩为第二十八代。(有弥遮加而除去末田地)

②旧说(神会八代说与旧二十八九代说)里的婆须蜜或须婆蜜多,改正为婆须蜜,移前为第七代。

③删去旧说里的舍那婆斯、优婆掘、僧伽罗叉三人。另补入了下列三人:

第廿五 婆舍斯多

第廿六 不如蜜多

第廿七 般若多罗

这三个名字都是随便捏造的,都没有经典的根据。

大概是因为修正的世系表换上的三人都是无据的捏造,这个新的二十八代说颇受有知识的禅僧的轻视,所以经过了很长的时期未能得到禅宗的一致承认采用。直到《景德传灯录》已经被宋真宗皇帝下诏令文臣刊修,并由印经院颁行了数十年之后,契嵩和尚在嘉祐六年(1061)还有“宗不明、祖不正”的忧虑,还有“推一其宗祖,与天下学佛辈息诤释疑”的雄心。契嵩的考据也是很可怜可笑的!

附 记

先生与我都很注意李华的《左溪大师碑》所记的各宗传法系统。此碑现存各本均有误字、脱字——《全唐文》本,与《唐文粹》本,与《文苑英华》本,都不免脱误。故其中“此后相承,二十九世,至梁、魏间,有菩萨僧菩提达摩禅师传楞伽法”一句,可能有误改之字;“二十九世”可能原是“二十四世”或“二十五世”?此碑文曾经“通人”误校误改,不可信任。如其中叙左溪一系云:“……灌顶传缙云威大师,缙云传东阳[威]大师,左溪是也。”(《文苑英华》本、《全唐文》本下有“威”字,《唐文粹》本无下“威”字。)此句当作“缙云传东阳威大师,东阳传朗大师,左溪是也”。东阳威,时称“小威”,梁肃《智者大师碑》可证。我不信天台宗的碑传里肯容许“二十九世”之说。我颇信左溪死时,李华作碑时,“二十九世”之说尚未起。

又先生大文里采用《唐中岳沙门法如禅师行状碑》(页二二—二六),此碑确甚重要。我要请先生注意两点:①此碑引慧远《禅经序》中“达节善变……”一长句,而以为“即南天竺三藏法师菩提达摩”,此是最早一次误认《禅经》作者达摩多罗即是菩提达摩。②此碑已说达摩“入魏传可,可传粲,粲传信,信传忍,忍传如”。我曾指出神会《南宗定是非论》曾指斥普寂“修《法宝记》,又立如禅师为第六代”。巴黎的敦煌写本杜朓《传法宝记》于弘忍之下,先列法如,后列神秀。此皆可与《法如碑》及神会指斥之言互相印证(胡适《新校定的敦煌写本神会遗著两种》的校写后记,页八六六—八六八)。我见严挺之作义福的碑,李邕作普寂的碑,都说此二人先去参法如,因为法如死了,才去参神秀,故我曾指出嵩山法如在当时声名之大,地位之高。但我当时未见此碑,今见先生引此碑,始检阅《菩提达摩嵩山史迹大观》,始得读《法如碑》。这是我要感谢先生的一点。将来我修改《楞伽宗考》,一定要给法如一个重要地位。

(13)从开元时代到唐末(713—900),是许多伪史——禅宗伪史——陆续出现的时代。《南宗定是非论》的独孤沛序已说他有一本《师资血脉传》。石井光雄本《神会录》末尾有“六代大德”的略传,可能就是神会的《师资血脉传》。《曹溪大师别传》、《六祖坛经》,都是这一个宗派造出来的伪史。《宝林传》是九世纪初期出来的一部“集大成”的伪史。

日本入唐求法的几位大师的目录实在可以作考证这些伪史造成及流行的年代的最好资料。

最澄目录作于贞元廿一年(805),他已请去了三种伪史:

《西国付法记》

《曹溪大师别传》

《达摩宗系图》(神会造的?看《宋僧传·慧能传》)

圆仁的三录作于836—847,他已请去了这些伪史:

《西国付法藏传》一卷(即最澄采的《西国付法记》)

《大唐韶州双峰山曹溪宝林传》十卷

《曹溪山第六祖惠能大师说见性顿教直了成佛决定无疑法宝记檀经》一卷

故《宝林传》与《檀经》的造成可能在最澄入唐之后,圆仁入唐之前?

惠运的目录(847)也有:

《西国佛祖相承传法记》一卷

《禅宗脉传》一卷

《师资相采法传》一卷

圆珍的五录(大中七年至大中十二年,853—858)也有这些著录:

《达摩宗系图》

《禅宗七祖行状碑铭》(第二录总题如此,第四及第五录有详细子目,共十五本合一册子):

(a)南宗祖师谥号一本

(b)达摩尊者行状一本

(c)菩提达摩碑文一本(梁武帝)

(d)中岳少林寺释惠可本状一本

(e)可和尚碑文一本(琳)

(f)舒州;公山释智璨事迹一本

(g)璨禅师碑文一本

(h)蕲州双峰山释道信踪由一本

(i)信禅师碑文一本

(j)杜正伦送双峰山信禅师碑文一本

(k)蕲州东山释弘忍议(仪?)行一本

(l)忍禅师碑文一本

(m)荆州玉泉寺大通和尚碑文一本

(n)韶州曹溪释慧能实录一本

(o)韶州广果寺悟佛知见故能禅师之碑文一本(上十五本合册子)

以上十五件之中,现存之《宝林传》收有(c)(e)(g)三碑,我们可以推知(i)(j)(l)(m)(o)五碑必也收在《宝林传》卷九、十之中。我们也可以猜测(b)(d)(f)(h)(k)(n)六件所谓“行状”、“踪由”、“实录”,大概也都成了《宝林传》八、九、十卷的叙述部分。

圆珍诸录里也有“《曹溪大师坛经》一卷”的记录。

故我们可以说,《宝林传》的内容可分三大部分:

第一部分为《释迦如来传》,用《二十四章经》作材料。(其前似未有“六佛”?)

第二部分为《西国二十八祖传》,用的资料很复杂、幼稚、无稽,但大致是杂用所谓《五明集》、《圣胄集》,以及最澄、圆仁、惠运诸入唐求法大师所见之《西国付法藏传》等等伪史。

第三部分为《东土传法六代祖师传状》,其取材大概用神会的《师资血脉传》、《达摩宗系图》及圆珍所请去的《禅宗七祖行状碑铭》十五件等等。

这是我想像的“The Genealogy of the Horinden”也就是“The Tō(Teng) Histories”第一次大规模的结集。匆匆写出一个大纲要,请先生恳切指教,不胜盼望之至!

此信是分几日写成的,写的太长了,千万请先生原谅。并请塚本,入矢诸先生指教。

胡适敬上

1961.1.15夜写完

据《胡适手稿》第七集

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。