前面从总量均衡的角度具体分析了消费需求膨胀和投资需求膨胀,只有通过物价上涨的形式,抑制一部分过量需求,才能达到货物市场的均衡,并探明了造成需求膨胀和投资膨胀的深层原因。下面进一步分析追求经济的高速增长而不注重宏观调控,还会造成经济发展的比例失调。从结构上影响货物市场的均衡,并通过结构性的物价上涨带动整个经济的通货膨胀,即结构性通货膨胀。结构性通货膨胀是指由于社会经济结构方面的因素引起的物价水平在一定时期内的持续上涨。

20世纪50年代至60年代中期,一些拉美国家先后爆发了剧烈的通货膨胀,针对该地区的特殊性,联合国拉丁美洲经济委员会和该地区的一些著名经济学家提出了自己独到的见解,强调结构性因素是拉美国家通货膨胀的症结所在。该地区的一些典型经济特点是:对外贸易在国内生产总值中占有一定比重,以初级产品为主的出口受外部经济环境的变化影响较大,常常因此造成出口收入的不稳定;土地闲置现象严重,农产品供应受到一定的制约;经济自立人口中非熟练劳动力占相当比重,农村缺少就业机会,剩余劳动力难以流入生产部门;资本市场处于不完全竞争之中,生产企业的供应缺乏弹性;各类产品的需求收入弹性差异较大;人口增长速度较快,居民的经济欲望随经济增长而迅速增长;发达国家的高消费产生较大的示范效应,造成消费偏好的迅速变化。在这种经济条件下产生的通货膨胀,同经济结构有着难以分隔的密切联系,但这里的结构性因素已不完全是舒尔茨所指出的造成结构性通货膨胀的三个主要因素,它更多的是指经济内部的比例构成,经济发展的产业导向。主要也有三个方面:拉美工业的迅速发展,而基础设施发展滞后,形成“瓶颈”;城市化发展很快,食品供应相对不足,农产品价格对需求变化非常敏感;工业化进程对外依存度高,进口替代工业的迅速发展依赖于出口产品的快速增长,对外贸易失衡造成国际收支不平衡。

我国是一个发展中国家,追求经济的高速增长是全民所需,形势所迫,因而才会有“每隔几年,经济上一个新台阶”,“稳定是前提,发展是硬道理”。十年“文革”,使我国的经济远远落后于西方发达国家,赶超世界先进水平就成了我们的战略目标。但是,由于过分追求高速度,宏观经济就会失控,发展比例失调,导致经济结构不均衡,出现结构性的通货膨胀。比较明显的就是基础工业发展落后,加工工业发展超前,基础设施、能源、原材料成为工业发展的“瓶颈”部门。在推进工业化进程的同时,忽视农业的投入,或者是人为地牺牲农业来加速工业发展,使工农业结构严重失衡。

当农业和基础工业成为经济发展的瓶颈部门时,在经济过热的情况下,就必然要通过这些部门的物价上涨,来压制总需求。一旦这些基础部门的物价上涨,其他生产部门的成本就会提高,带动全面的物价攀升,也就出现了由结构性的短缺所引起的成本推动型的通货膨胀。

1978年,改革开放一开始国家就注意到产业结构的非均衡性发展问题,决定对国民经济进行调整,改变30年来长期重工业过重、轻工业过轻、农业严重滞后的状况。但是现在不得不承认,我们仍没能从产业结构失衡的“陷阱”中跳出来。这里主要就农业的问题做一下实证分析。

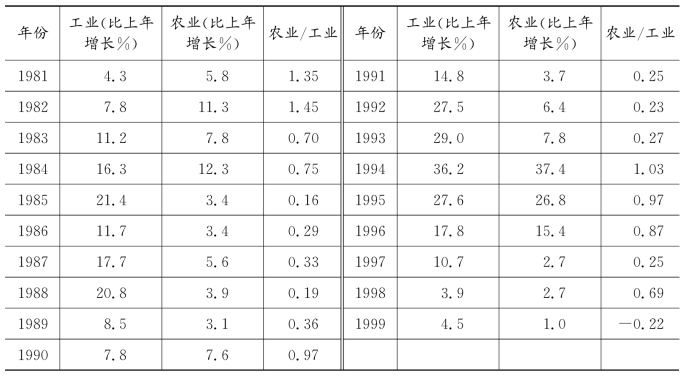

1953~1978年,我国农业年均增长速度只有3.2%,同工业增长速度之比为1∶3.5,改革开放之后的前6年,农业得到了前所未有的发展,年均增长速度达到8.5%,与工业增长速度之比为1∶1.25,长时期工农业比例关系不合理的状况得到了一定程度的改善。1985年却出现了农业的全面滑坡,农业增长速度在上年12.3%的基础上急剧下降到3.4%。此后,农业便一直呈迟滞不前的颓势,连续地低速增长,一直落后于工业的增长速度(见表4.8)。

表4.8 1981~1999年我国工农业发展速度比较

农业发展相对滞后的原因是什么?从总体上来讲,是因为国家对农业重视不够,在加快工业发展的同时,忽视了农业的基础地位,使工农业的比例关系严重失调。究其原因,则是追求高速度使产业结构失调,宏观经济失控造成的。如果要分析其具体原因,除了耕地面积减少过快、农业生产技术落后、国家投入严重不足、农业生态环境不断恶化以外,还有一个重要的原因,那就是农产品价格偏低,农业生产资料价格又相对偏高,种田的成本过大,农民的收入增长缓慢,严重影响了农民增加投入的积极性。

我国农产品价格为什么偏低?这是由于国家仍在利用工农产品价格的“剪刀差”,以农补工,对农产品价格实行管制或以财政补贴形式进行政策干预。与此同时,我国的通货膨胀率一直居高不下,但工业产品价格是有弹性的,可以向消费者转嫁,而农产品的价格是刚性的,受管制的,这样,工农产品的比价就会越来越不合理,损伤农民种田积极性。国家对农产品收购价格的调整,一方面是迫于通货膨胀的压力而不得不进行提价,以维护农民的比较利益;另一方面也反映出,由于农产品的短缺而不得不提价,以抑制一部分过量需求。

然而,当农产品的收购价格进行调整之后,往往又会带动食品和其他产品价格的轮番上涨,出现新一轮通货膨胀,使农民获得的实际收益大打折扣。1994年的物价涨幅很高,有人做出分析,在涨价商品构成中食品涨价比重较大,1~8月份食品价格上涨对全社会物价上涨的“贡献”约为70%。据此分析,1994年物价上涨的主要原因似乎应归咎于农产品价格的上涨。

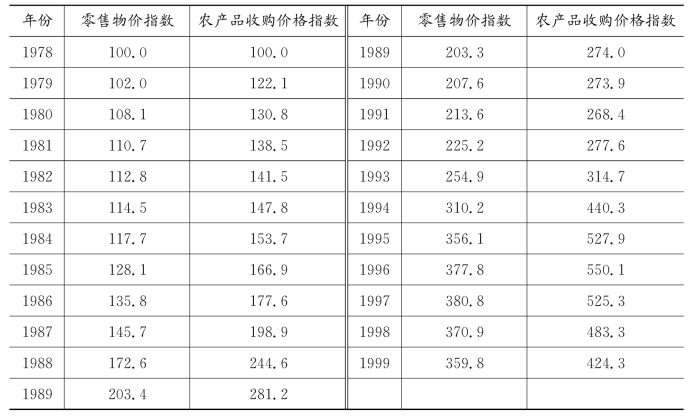

农产品价格上涨和通货膨胀存在着明显的互相推动关系。就1994年来说,迫于物价总水平在高价位上持续上涨的压力,国家对于粮食这种特殊商品,只能采取调价措施。6月10日,主要粮食收购价格平均上调达40%,随后,由于粮食收购价格的提高,其他商品也相继涨价,引起新一轮的物价上涨。因此要分析农产品价格变动和零售物价指数的上涨之间的影响程度,不能仅从一个年度看,因为它们之间的相互影响是一个连续的过程,构成了一条因果链,如果硬是从一个较短的时间段来说明A对B或B对A的影响程度有多大,恐怕难以解释清楚。下面选用1978年至1999年为时间序列,用回归模型来分析农产品收购价格与通货膨胀之间的关系。

表4.9 1978~1999年农产品收购价格总指数

用P代表社会商品零售物价指数,A代表农产品收购价格指数。

经过计算得出:

P=18.333+0.691A

R2=0.976拟合度好,T检验、F检验也全部通过。

从上述方程可以看出,本年的农产品收购价的提高会推动本年的物价上涨。其影响度为0.691。

我国是一个农业大国,农业的稳定也就关系到整个社会经济的稳定。在向工业化推进的过程中,农业依然是国民经济的基础,只有农业得到快速的增长,才能保证工业的稳定发展,整个国民经济才能步入健康稳定的轨道。因而,在注重经济增长的同时,要及时进行工农产品比例的调整,以保护农民的利益,调动农民的生产积极性。如果不及时对农产品价格进行调整,就会造成“谷贱伤农”,拖国民经济的后腿。从长期来讲,这不仅有害于经济的发展,也不利于治理通货膨胀。市场经济环境下,不能再依靠工农产品价格“剪刀差”来降低工业的生产成本,因为各经济单位都是独立的经济实体,有自己独立的经济利益,要在市场经济的份额中取得自己的平均利润,依靠牺牲一个部门来换取另一个部门的发展,是维持不了多久的。因而,只有理顺工农产品的比价关系、工农关系,经济才能稳定发展,改革才能向纵深推进。

最后必须指出的是,对外贸易的发展往往对物价上涨的影响也很大,发展中国家在经济发展的过程中,出口产品多属初级产品、基础产品,为国内必需品,而进口产品多属机器设备原材料等,在投入生产时会带动对其他产品的需求,因此,对外贸易的扩张,很可能会拉大供求之间的差距,推动物价上涨。这种情况有赖于贸易结构的改善和贸易量的平衡,这里不多叙。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。