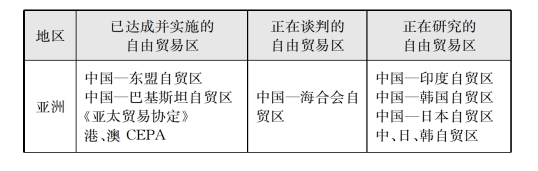

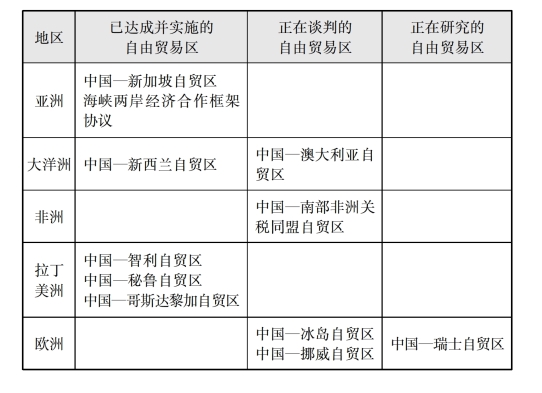

截至2011年8月,中国已经建立的自由贸易区有11个,涉及亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲的22个国家和地区,具体协定包括《曼谷协定》(现更名为《亚太贸易协定》)、《中国—东盟自由贸易协定》(简称《中东协定》)、《中国—智利自由贸易协定》(简称《中智协定》)、《中国—巴基斯坦自由贸易协定》(简称《中巴协定》)、《中国—新西兰自由贸易协定》(简称《中新西协定》[1])、《中国—新加坡自由贸易协定》(简称《中新加协定》)、《中国—秘鲁自由贸易协定》(简称《中秘协定》)、《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》(合称CEPA)[2]《中国—哥斯达黎加自由贸易协定》、《海峡两岸经济合作框架协议》(简称ECF A)。此外,中国还启动了与冰岛、澳大利亚、挪威等国家的自贸区谈判。目前,我国分不同阶段予以推进的自由贸易区遍及亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲、非洲,涉及31个国家和地区,涵盖了2008年我国对外贸易总额的四分之一。

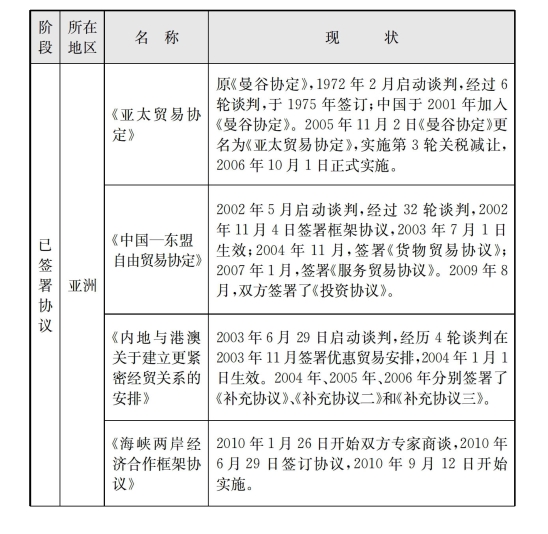

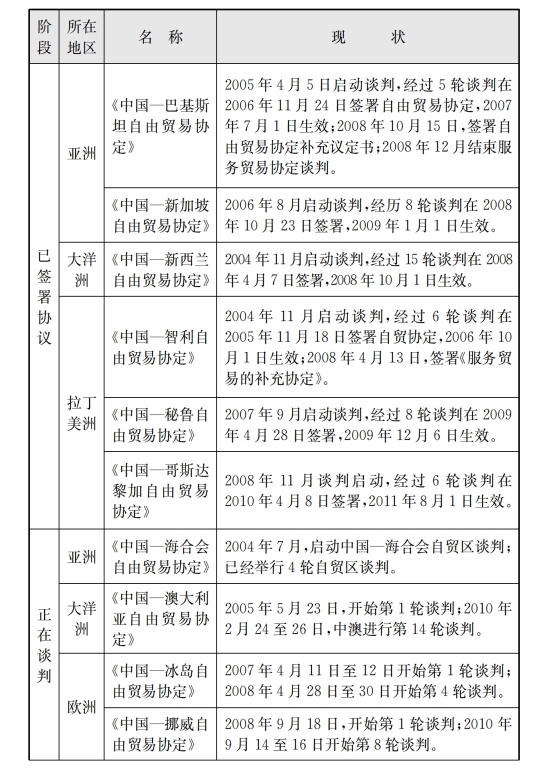

表8-1 我国签署和正在谈判的自由贸易协定一览表

续 表

续 表

注:《亚太贸易协定》包括中国、孟加拉、印度、老挝、韩国和斯里兰卡6国。

海湾合作委员会包括沙特、阿联酋、阿曼、科威特、卡塔尔、巴林6国。南部非洲关税同盟(英文简称SACU)包括南非、博茨瓦纳、纳米比亚、莱索托和斯威士兰5国。东盟现有成员:文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸和越南。

资料来源:中华人民共和国商务部网站,http://fta.mofcom.gov.cn/。

表8-2 我国自由贸易区在各洲分布情况一览表

续 表

(一)中国—东盟自贸区概况

东盟是东南亚国家联盟(Association of Southeast Asian Nations,简称ASEAN)的简称。东盟组织有10个成员国:文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸和越南。其中,前6个国家加入东盟的时间比较早,是东盟的老成员,后4个国家是东盟新成员。

在2000年的第四次中国—东盟领导人会议上,我国首次提出建立中国—东盟自由贸易区的设想,得到了东盟领导人的积极响应。2001年11月,中国与东盟宣布在十年内完成建立自由贸易区的目标。2002年11月4日,《中国与东盟全面经济合作框架协议》签署,自贸区建设正式启动。2004年1月1日,中国—东盟自由贸易区“早期收获”实施,下调农产品(主要是《税则》第1章至第8章的农产品,共约600个税目)的关税。特别是,中国和泰国于2003年10月1日即开始执行《中泰蔬菜水果协议》,对约200个税目的蔬菜水果实施零关税。《中泰蔬菜水果协议》于2004年1月1日起并入“早期收获”计划。

2004年11月29日,第八次中国—东盟领导人会议在老挝万象召开,《中国—东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》(简称《货物贸易协议》)和《争端解决机制协议》签署,标志自贸区建设进入实质性执行阶段。《货物贸易协议》是规范我国与东盟货物贸易降税安排和处理非关税措施等有关问题的法律文件,共有23个条款和3个附件,主要包括关税的削减和取消、减让的修改、数量限制和非关税壁垒、保障措施、加速执行承诺、一般例外、安全例外、机构安排和审议等内容。《货物贸易协议》规定,除已有降税安排的早期收获产品外,其余的全部产品分为正常产品和敏感产品两大类。

正常产品分为一轨产品和二轨产品两类,二轨产品在取消关税的时间上可享有一定的灵活性,但最终税率与一轨产品一样均要降为零。敏感产品按敏感程度不同分为一般敏感产品和高度敏感产品两类。两者的共同点是最终税率可以高于零,区别是一般敏感产品要在一段时间后把关税降到相对较低的水平,而高度敏感产品最终可保留相对较高的关税。

《货物贸易协议》详细规定了正常产品关税的削减模式。对中国和东盟老六国(即文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国),正常产品自2005年7月起开始第一次削减关税;2007年1月1日和2009年1月1日分别进行第二次和第三次关税削减;自2010年1月1日起,约7000个一轨产品的关税全部降为零,这标志着中国—东盟自贸区初步建成;自2012年1月1日起,约200个二轨产品的关税将全部降为零。对东盟新成员(柬埔寨、老挝、缅甸和越南),考虑到经济发展现状,给予其特殊照顾和差别待遇:从2005年7月起开始削减关税,2006年至2009年每年1月1日均要进行一次关税削减,2010年不削减关税,2011年起每两年削减一次关税,至2015年将关税降为零。

2007年1月,双方签署《服务贸易协议》,并于2007年7月起正式实施。2009年8月15日,双方签署《投资协议》,标志着自贸区的主要谈判结束。中东协定作为我国签订的第一个自贸区协定,其规模和影响也是最大的,为我国顺利推进自贸区战略起到了示范作用。

(二)中国—巴基斯坦自贸区概况

中国是巴基斯坦第四大贸易伙伴。中国和巴基斯坦互为“全天候”伙伴,经贸关系受到两国领导人的高度重视。

2003年11月3日,两国在北京签署《中巴优惠贸易安排》,并于2004年1月1日起实施。根据安排,我国对巴基斯坦902个8位税目(相当于600多个6位税目)的产品实行优惠税率,巴基斯坦对我国188个6位税目的产品提供优惠关税。2004年10月18日,两国启动自贸区联合可行性研究。

2005年4月5日,在温家宝总理访巴期间,双方宣布结束自贸区联合可行性研究,正式启动自贸区谈判,并签署《中巴自贸协定早期收获协议》。根据协议,两国从2006年1月1日起,分阶段对涉及3000多个8位税目的两类产品在两年内实行零关税:第一类为共同降税产品,包括部分蔬菜、水果和石料等;第二类为单方降税产品,中方以纺织品为主,巴方以机电产品和有机化工品为主。

2006年11月24日,在胡锦涛主席访巴期间,两国签署了《中国—巴基斯坦自贸协定》,并宣布启动自贸区服务贸易谈判。《中国—巴基斯坦自贸协定》包括货物贸易、投资等内容。它于2007年7月1日起实施。

在货物贸易自由化方面,中巴两国将分两个阶段对全部产品实施降税。

第一阶段,在协定生效后5年内,双方对占各自税目总数85%的产品按照以下5种类别,以不同的降税幅度实施降税。

第1类产品在协定生效后3年内降为零。中方的第1类产品包括2681个8位税号,巴方的第1类产品包括2423个8位税号,约占中、巴各自税目总数的36%,占各自贸易量比例的为40%和30%。中方降税产品主要包括畜产品、蔬菜、矿产品等,巴方降税产品主要包括牛羊肉、化工产品、机电产品等。

第2类产品的关税在协定生效5年内削减到0—5%,中方的第2类产品共计2604个8位税号,占税目总数34%,主要包括化工品、水产品等;巴方的第2类产品共计1338个8位税号,占税目总数的20%,主要包括机电产品、农产品、化工产品、玻璃等。

第3类产品的关税在协定生效5年内削减50%。中方的第3类产品共计604个8位税号,约占中方税目总数的8%,主要包括蔬菜、果汁、服装等;巴方的第3类产品共计157个8位税号,占巴方税目总数的2%,主要包括水产品、化妆品、陶瓷等。

第4类产品的关税在协定生效5年内削减20%,中方的第4类产品共计529个8位税号,占中方税目总数的7%,主要包括水产品、家电、纺织品等;巴方的第4类产品共计1768个8位税号,占巴方税目总数的26%,主要为蔬菜、水果、服装、塑料、棉机织物等。

第5类产品为例外产品,暂不进行关税减让,该类产品的税目数比例双方都为15%左右。中方的第5类产品共计1132个8位税号,主要包括部分木材和纸制品、关税配额产品、食用植物油等。巴方的第5类产品共计1025个8位税号,主要包括纺织品、汽车及零部件、部分家电产品等。此外,巴方还有因宗教和安全等原因禁止进口的部分产品,如猪肉、酒等,不参加降税,共计92个8位税号,约占巴税目数的1%。

第二阶段,指从协定生效第6年开始,双方将在对以往实施情况进行审评,并视情况对各自产品进一步削减关税,目标是在不太长的时间内,在照顾各自利益和关切的基础上,使双方零关税产品占税号和贸易量的比例均达到90%。

2009年2月,两国签署了《中巴自贸区服务贸易协定》。根据该协定,在两国各自对世贸组织承诺的基础上,在12个主要服务部门中,巴方11个服务部门的102个分部门和我国6个服务部门的28个分部门将相互进一步开放。目前,该协定是迄今两国各自对外国开放程度最高、内容最为全面的自贸区服务贸易协定,协定已于2009年10月10日实施。中巴自贸区的建立为两国传统友谊和战略合作伙伴关系注入了新的内涵。

(三)中国—智利自贸区概况

智利是南美洲的重要发展中国家,与欧盟、美国都签署了自由贸易协定,是参与区域贸易安排的活跃分子。智利是拉美国家中第一个与我国建交、第一个支持我国在联合国合法席位、第一个与我国签署加入WTO双边协议、也是第一个承认我国市场经济地位的国家。因此,我国与智利一向保持着特殊的友好关系。

2004年11月18日,胡锦涛主席与智利总统拉戈斯共同宣布启动中国—智利自贸区谈判。2005年11月,两国政府签署了《中智自贸协定》,并于2006年10月1日开始全面启动关税减让进程。《中智自贸协定》共14个章节、121项条款,内容涉及市场准入、原产地规则、技术性贸易壁垒、动植物检疫条例、贸易补救措施、争端解决机制及与此相关的法律和技术性等问题。

2006年9月,吴邦国委员长访智利期间,与智利总统巴切莱特共同宣布自2006年10月1日起开始实施《中智自贸协定》,并正式启动服务贸易和投资谈判。此后,我国和智利就双边自由贸易区服务贸易和投资举行了多轮谈判,在服务贸易承诺方式等问题上达成了一致。2008年4月,中智两国签署了《服务贸易协议》。智利是第一个与我国签署自由贸易协定的拉美国家,中智自由贸易区的建立为两国发展全面合作伙伴关系提供了新的契机。

根据《中智自贸协定》的规定,中智两国97%产品的关税将在10年内分阶段降为零。其中,占智利税目74%的产品的进口关税将于2006年10月1日即协定生效之日起立即降为零;占中方税目63%的产品的进口关税将在协定生效之日起两年内降为零。这意味着,协定一经生效,智利对原产于中国的5891种产品的关税立即降为零;中国对原产于智利的2806种产品的关税立即降为零,对原产于智利的1947种其他产品的关税将自2007年1月1日起降为零。双方已降为零关税的产品主要有:化工品、纺织品和服装、农产品、机电产品、车辆及零件、水产品、金属制品和矿产品等。到2015年,占两国税目总数97%的产品均将实现零关税。

(四)中国—新西兰自贸区概况

中国是新西兰第三大贸易伙伴、第四大出口市场和第二大进口来源地。新西兰是第一个同中国就中国加入世贸组织达成双边协议的发达国家,是第一个承认我国市场经济地位,并与我国签订自由贸易协定的发达国家。

2003年10月,胡锦涛主席对新西兰进行国事访问,两国领导人就商签中新经贸合作框架达成共识。2004年6月,双方正式启动自由贸易区联合可行性研究,并于9月完成了《中国—新西兰双边自由贸易区联合可行性研究报告》。根据联合研究报告的结果,两国领导人审时度势,从促进双边关系长远发展的角度,作出了启动中新自由贸易协定谈判的决定。

2004年5月,《中国与新西兰贸易与经济合作框架》签署。同年11月,胡锦涛主席与克拉克总理共同宣布,两国将启动自由贸易协定谈判,从而拉开了两国双边自由贸易区建设的序幕。

2007年12月,在双方的不懈努力下,经过15轮谈判,双方在北京就自由贸易协定谈判中的所有实质性问题达成一致。

2008年4月7日,《中国—新西兰自由贸易协定》签署。该协定涵盖了货物贸易、服务贸易和投资等诸多领域,并在服务贸易领域作出了高于WTO的承诺,还就人员流动、投资促进和保护等问题作出了明确的规定。2008年10月1日,《中国—新西兰自由贸易协定》生效,并进入正式实施阶段。

根据《中国—新西兰自由贸易协定》的规定,新西兰将在2016年1月1日前取消全部自华进口产品关税,其中,占税目总数63.6%的产品从协定生效时起即实现零关税;中国将在2019年1月1日前取消占税目总数97.2%的产品的进口关税,其中占税目24.3%的产品从协定生效时起即实现零关税。具体降税步骤如下。

(1)自2008年10月1日协定生效时起,双方立即取消绝大部分税率不高于5%的产品关税。

(2)对于新西兰绝大部分税率在5%以上但不高于12%的产品,以及中国绝大部分税率在5%以上但不高于20%的产品,其各自的进口关税将从2008年10月1日起逐步降低,至2012年1月1日实现零关税。

(3)对于新西兰绝大部分税率高于12%的产品,其关税将于2008年10月1日降至12%,而后逐步降低,至2013年1月1日实现零关税;对于中国绝大部分税率高于20%的产品,其关税将于2008年10月1日降至20%,而后逐步降低,至2013年1月1日实现零关税。

(4)新西兰将从2008年10月1日起逐年降低自中国进口皮衣、毛织物、针织服装、鞋类等产品的关税,并分别于2014年1月1日、2016年1月1日前取消上述产品的关税。

(5)中国将从2008年10月1日起逐年降低自新西兰进口乳制品、牛羊肉、猕猴桃等产品的关税,并将于2016年1月1日前取消牛羊肉、猕猴桃的关税,于2017年1月1日前取消鲜奶及奶油、黄油、奶酪的关税,于2019年1月1日前取消奶粉关税。

(6)自2009年起,中国将在现有羊毛和毛条的进口配额以外,为自新西兰进口羊毛和毛条专设一定量的羊毛和毛条国别配额,国别配额内享受零关税待遇。具体国别配额量按照协定附件四的规定执行。

在服务贸易方面,新西兰在商务、建筑、教育、环境等4大部门的16个分部门作出了高于WTO的承诺;中国在商务、环境、体育娱乐、运输等4大部门的15个分部门作出了高于WTO的承诺。双方还将在环境、建筑、农林、工程、整体工程、计算机、旅游等7个领域相互给予最惠国待遇,以保障对方的服务和服务提供者享受到不低于第三国同类服务和服务提供者所享受的待遇。在人员流动方面,双方承诺将进一步便利两国人员往来。新西兰将为中医、中餐厨师、中文教师、武术教练、中文导游等5类职业提供800个工作许可,并承认中方学历及相关执业经历;将确保车工、焊工、电工、管道工、计算机应用工程师、审计师等20类职业的中方人员得到至少1000个工作许可。同时,根据两国达成的《假期工作机制安排》的规定,新西兰每年将为1000名18岁至30岁的中国青年提供为期1年的赴新勤工俭学的机会。

在投资方面,两国将在投资管理、经营等方面给予对方不低于其本国投资享受的待遇,并确保对方享受的待遇不低于相同条件下任何第三国得到的待遇。同时,协定还就投资保护、投资者与国家间争端解决的程序与规则等问题作出了详细的、明确的规定,为解决与投资相关的争端建立了有效的机制。

《中国—新西兰自由贸易协定》的签署是中国实施自由贸易区战略进程中迈出的重要一步。它是中国与发达国家签署的第一个自由贸易协定,也是中国与其他国家签署的第一个全面涉及货物贸易、服务贸易、投资等诸多领域的自由贸易协定。协定的签署充分体现了中国在新时期、新起点上进一步扩大对外开放的信心与决心,也为我国同其他发达国家进行自由贸易协定谈判积累了宝贵经验。

(五)中国—新加坡自贸区概况

我国于2006年8月与新加坡开始了自由贸易协定谈判。2008年10月,两国签署了《中国—新加坡自由贸易协定》,其中涵盖了货物贸易、服务贸易、人员流动、海关程序等诸多领域,并在医疗、教育、会计等服务贸易领域作出了高于WTO的承诺,并对人员流动、原产地规则和海关程序、卫生检验检疫及技术性贸易壁垒等方面作出了规定。《中国—新加坡自由贸易协定》在中国—东盟自贸区的基础上,进一步相互开放市场、深化合作,加快了两国间贸易自由化的进程,为我国与东盟其他国家开展自由贸易协定谈判开拓了思路,提供了范例。

《中国—新加坡自由贸易协定》是一部全面的自由贸易协定,共115条,分为14章,即初始条款、总定义、货物贸易、原产地规则、海关程序、贸易救济、技术性贸易壁垒及卫生与植物卫生措施、服务贸易、自然人流动、投资、经济合作、争端解决、例外、总条款和最后条款。

在货物贸易方面,两国将在中国—东盟自贸区《货物贸易协议》的基础上,加快货物贸易自由化进程。根据协定的规定,新加坡将从2009年1月1日起,取消所有自中国进口产品的关税;我国将在2010年1月1日前取消97.1%自新加坡进口产品的关税,其中87.5%的产品从协定生效时起即实现零关税。在服务贸易方面,双方在WTO服务贸易承诺表和中国—东盟自贸区《服务贸易协议》市场准入承诺清单的基础上,进一步相互扩大市场准入范围。在商务人员入境方面,双方在协定中设立了自然人流动章节,明确了商务人员临时入境的纪律和准则,并就居留时间和条件作出了具体承诺,将进一步便利两国人员往来,为自然人临时入境建立透明的标准和简化的程序。与协定同时签署的《劳务合作谅解备忘录》,也将对我国赴新加坡劳务人员的管理和维护我国在新加坡劳务人员的权益,产生积极效果。在原产地规则和海关程序方面,协定规定了以区域价值含量增值40%为基本标准的优惠性原产地规则。双方还将在自由贸易区合作框架下,加强双方海关在风险管理等方面的合作,简化海关程序,提高货物和运输工具的通关便利。

据中国海关统计,2008年,中国与新加坡的贸易总额为524.4亿美元,增长10.5%;其中中国对新加坡出口323亿美元,增长7.9%;中国自新加坡进口201.4亿美元,增长14.9%。

(六)中国—秘鲁自贸区概况

秘鲁是南美洲的发展中国家。《中秘自贸协定》是我国与拉美国家签署的第一个一揽子自贸协定,是中国、秘鲁两国关系发展史上新的里程碑。

2007年3月31日,李长春同志访问秘鲁期间,与秘鲁总统加西亚共同宣布年内启动中秘自贸区联合可行性研究。2007年9月7日,在悉尼APEC领导人非正式会议期间,胡锦涛主席与加西亚总统共同宣布启动中秘自贸区谈判。2007年8月,联合研究结束。结论表明,中、秘两国经济互补性强,建立自贸区将产生双赢结果。

2008年11月19日,经过八轮谈判和一次工作组会议,胡锦涛主席在对秘鲁进行国事访问期间,与秘鲁总统加西亚共同宣布中国—秘鲁自贸协定谈判成功结束。2009年4月28日,在习近平副主席和秘鲁副总统路易斯·詹彼德里·罗哈斯共同见证下,双方在北京签署自贸协定。

2010年3月1日,协定生效并进入正式实施。《中秘自贸协定》覆盖领域广、开放水平高。在货物贸易方面,中秘双方将对各自90%以上的产品分阶段实施零关税,我国轻工、电子、家电、机械、汽车、化工、蔬菜、水果等众多产品和秘鲁的鱼粉、矿产品、水果、鱼类等产品都将从降税安排中获益。中国、秘鲁两国的全部货物产品将分为五类实施关税减让。

第一类产品在协定实施后当年实施零关税,分别占中国、秘鲁税目总数的约61.19%和62.71%。

第二类产品在协定生效5年内逐步降为零,分别约占中国、秘鲁税目总数的11.70%和12.94%。

第三类产品在协定生效10年内关税逐步降为零,分别约占中国、秘鲁税目总数的20.68%和14.35%。

第四类产品为例外产品,不作关税减让,分别约占中国、秘鲁税目总数的5.44%和8.05%。

第五类产品将分别在8、12、15、16、17年内使关税逐步降为零,分别占中国、秘鲁税目总数的约0.99%和1.95%。

在服务贸易方面,双方将在各自对世贸组织承诺的基础上,相互进一步开放服务部门。在投资方面,双方将相互给予对方投资者及其投资以准入后国民待遇、最惠国待遇和公平公正待遇,鼓励双边投资并互相提供便利等。与此同时,双方还在知识产权、贸易救济、原产地规则、海关程序、技术性贸易壁垒、卫生和植物卫生措施等众多领域达成广泛共识。目前,中国是秘鲁第二大贸易伙伴,秘鲁是中国在拉美第七大贸易伙伴。

《中秘自贸协定》的实施,为两国共同应对世界金融危机与发展本国经济发挥了重要作用,也为中国—秘鲁战略伙伴关系增添了实质性内涵。

(七)中国—哥斯达黎加自贸区概况

哥斯达黎加是与我国签署自贸区协定的第一个中美洲国家。

2007年6月,中国与哥斯达黎加正式建立外交关系。2008年11月,在胡锦涛主席出访哥斯达黎加期间,胡主席与哥方总统阿里亚斯共同宣布正式启动中国—哥斯达黎加自贸区谈判。2009 年1月至2010年2月,该协定总共经历了六轮谈判。第一轮正式谈判于2009年1月在哥方首都圣何塞举行。同年4月14—17日,第二轮谈判在上海举行。6月15—17日,第三轮谈判在哥首都圣何塞举行。2009年9月7日,第四轮谈判在北京举行。2009年11月2—6日,第五轮谈判在北京举行。本轮谈判取得了实质性成果,为后续谈判奠定了坚实基础。

最后一轮谈判始于2010年2月10日,双方就结束自贸协定谈判进入最后冲刺。经双方的艰苦努力,双方就剩余议题做出妥协并达成一揽子协议,为长达一年多的自贸谈判画上圆满句号。目前,自贸协定文本已进入各成员国的国内报批程序。一旦双方完成必要的国内审批程序,自贸协定将适时进入正式的实施阶段。

中哥自贸协定的关税减让主要有三种类型:第一种是零关税产品,在自贸协定生效当年或规定时间内,产品进口关税降到零;第二种是优惠关税产品,在自贸协定生效后,产品进口关税分阶段降降到一定水平;第三种是例外产品,进口关税仍然适用最惠国关税。

中国哥斯达黎加两国的货物产品共分为七类分别实施关税减让:第一类产品属于第一种关税减让类型,分别约占中国、哥斯达黎加税目总数的65.3%和62.9%;第二类、第三类、第四类的产品属于第二种关税减让类型。第二类产品分别占中国、哥斯达黎加税目总数的28.7%和4.0%,将在协定生效后5年内线性降税至零;第三类产品分别占中国、哥斯达黎加税目总数的1.8%和21.5%,将在协定生效后10年内线性降税至零;第四类产品分别占中国、哥斯达黎加税目总数的0.9%和2.5%,将在协定生效后15年内线性降税至零。第五类、第六类、第七类产品属于第三种例外产品,不作关税减让,保持最惠国关税,分别占中国、哥斯达黎加税目总数的3.3%和8.9%。

(八)《亚太贸易协定》概况

《亚太贸易协定》的前身为《曼谷协定》。1963年,联合国亚洲及远东经济委员会召开第一届亚洲经济合作部长理事会,开始探讨在亚洲开展区域经济合作的问题。1970年12月,第四届亚洲经济合作部长理事会通过了《喀布尔宣言》,建议联合国亚洲及远东经济委员会采取切实措施,扩大本区域内贸易,加强经济合作。自此,联合国亚洲及远东经济委员会秘书处开始着手研究在本区域内开展贸易自由化的可能性,并建议成立贸易谈判小组进行实质性谈判。

1972年2月,在联合国贸易发展会议的协助下,贸易谈判小组举行了第一次会议,并在随后召开的贸易谈判小组第二次会议上通过了小组的基本准则。1973年8月,亚太地区13个国家出席了贸易谈判小组第三次会议,会议具体讨论在与会国之间进行关税减让谈判的问题。在1974年召开的贸易谈判小组第四次至第六次会议上,各与会国家提交了各自的关税减让要价,并进行了审议。

1975年7月31日由孟加拉国、印度、韩国、斯里兰卡、老挝、菲律宾和泰国7个国家共同在泰国首都曼谷签订《曼谷协定》。为进一步参与区域经济合作,中国开始启动加入《曼谷协议》的工作。1994年4月,中国代表团团长刘华秋副外长出席亚太经社会第五十届年会,并正式宣布中国将申请加入《曼谷协定》。随后,我国建立了由外经贸部负责,牵头加入《曼谷协定》的谈判。自1997年年初开始,我国分别与孟加拉国、印度、斯里兰卡和韩国举行了多次磋商和数轮的双边谈判。

经过艰苦的磋商,2000年4月在泰国曼谷举行的《曼谷协定》第16次常委会会议正式通过了关于中国加入《曼谷协定》的决定。决定规定,中国在完成国内必要的核准和生效程序后即正式成为《曼谷协定》的成员国。《曼谷协定》作为中国参加的第一个区域性多边贸易协定,在我国关税史上具有重要地位。一方面,在《曼谷协定》的框架下,我国第一次根据协定给予其他国家低于最惠国税率的优惠税率;另一方面,我国也是第一次通过关税谈判从其他国家获得特别关税优惠。

2005年11月2日,在北京举行的《曼谷协定》第一届部长级理事会上,各成员国代表通过新协定文本,决定将《曼谷协定》更名为《亚太贸易协定》,并在各成员国完成国内法律审批程序后,实施第三轮关税减让谈判结果。第三轮关税减让已于2006年9月1日实施,共对4270个税号的商品削减了关税。各国在协定下的优惠关税商品进出口额大幅增长,协定实施效果良好。截至2010年,我国对原产于韩国、印度、斯里兰卡、孟加拉国和老挝的1767个税目商品实施《亚太贸易协定》的协定税率。

(九)内地与港澳关于建立更紧密经贸关系安排(CEPA)

香港和澳门是内地重要的经济伙伴。

2003年6月29日,内地与香港特区政府签署了《关于建立更紧密经贸关系的安排》(简称香港CEPA)。双方通过不断扩大相互之间的开放,逐步增加和充实香港CEPA的内容。自2004年5月起,内地与香港货物贸易领域和服务贸易领域的进一步开放问题开始了新的磋商,2004年10月27日中央政府和香港特别行政区政府签署了《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议》。香港CEPA实施后,香港继续对内地原产产品的进口实施零关税。内地于2004年1月1日起,对273个税目的(按2004年内地税则转化成为374个税目)香港原产产品实行零关税,包括部分化工产品、纺织服装、首饰制品、电子及电器产品、钟表和电器等,并不迟于2006年1月1日,对273个税目以外的港产品实行零关税。截至2010年,内地已对原产于香港且已制定原产地标准的1 587个税目商品实施零关税。

2003年10月29日,内地与澳门特区政府签署了《关于建立更紧密经贸关系的安排》(简称澳门CEPA)。双方通过不断扩大相互之间的开放,逐步增加和充实澳门CEPA的内容。自2004年5月起,内地与澳门就货物贸易领域和服务贸易领域的进一步开放开始了新的磋商,2004年10月29日中央政府和澳门特别行政区政府签署了《〈内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议》。澳门CEPA实施后,继续对内地原产产品的进口实施零关税。内地分两批对澳门原产货物实行零关税。自2004年1月1日起,内地对原产澳门的273个税目(按内地2004年税则转化为311个税目)的产品进口实行零关税,并且不迟于2006年对其余的原产澳门产品实行零关税。对澳门首批实行零关税的273个税目的产品中,123个与对香港首批实行零关税的产品相同,另外150个是根据澳门制造业的特点确定的产品。这些产品包括已经在澳门生产的和计划在澳门生产的,采用同香港CEPA一样的降税程序和办法。截至2010年,内地已对原产于澳门且已制定原产地标准的1209个税目商品实施零关税。

港澳CEPA分别是中国国家主体与其单独关税区之间建立的优惠贸易安排,符合世贸组织有关自由贸易协定的规定。2005年至2009年,中央政府又陆续与港澳特别行政区政府各签署了6个补充协议,内地在货物贸易、服务贸易、贸易投资便利化以及金融旅游合作和专业人员资格互认等方面对港澳地区作出了开放程度较大的优惠安排。CEPA按照“一国两制”方针处理内地与香港、澳门的经贸关系,是内地与港澳合作的新路径,是加强内地与港澳经贸交流的重要里程碑。CEPA以互利互惠为基本原则,符合“两岸三地”的实际需求,对于保持港澳的长期繁荣与三地的共同发展具有现实意义。

(十)海峡两岸经济合作框架协议(ECFA)

《海峡两岸经济合作框架协议》的总体目标为:加强和增进双方之间的经济、贸易和投资合作;促进双方贸易和服务贸易进一步自由化,逐步建立公平、透明、便利的投资及其保障机制;扩大经济合作领域,建立合作机制。

2010年1月26日,《海峡两岸经济合作框架协议》第一次海峡两岸关系协会和财团法人海峡交流基金会专家工作协商在北京举行。此后经过两岸有关方面3次正式磋商和多次业务沟通,两岸商签经济合作协议取得了阶段性成果。6月29日,海协会与台湾海基会领导人在重庆签署了《海峡两岸经济合作框架协议》(以下简称框架协议,英文全称Economic Cooperation Framework Agreement,简称ECFA)。2010年9月11日,海峡两岸关系协会和财团法人海峡交流基金会完成换文程序,同意《海峡两岸经济合作框架协议》和《海峡两岸知识产权保护合作协议》于2010年9月12日实施。

框架协议包括序言和5章16条及5个附件。5章分别是:总则、贸易与投资、经济合作、早期收获、其他;16条依次为:目标、合作措施、货物贸易、服务贸易、投资、经济合作、货物贸易早期收获、服务贸易早期收获、例外、争端解决、机构安排、文书格式、附件及后续协议、修正、生效、终止;5个附件依次为:货物贸易早期收获产品清单及降税安排、适用于货物贸易早期收获产品的临时原产地规则、适用于货物贸易早期收获产品的双方保障措施、服务贸易早期收获部门及开放措施、适用于服务贸易早期收获部门及开放措施的服务提供者定义。框架协议内容基本涵盖了两岸间的主要经济活动,是一个综合性的、具有两岸特色的经济协议。

在货物贸易方面,大陆将对539项原产于台湾的产品实施降税,包括农产品、化工产品、机械产品、电子产品、汽车零部件、纺织产品、轻工产品、冶金产品、仪器仪表产品及医疗产品等十类。台湾将对267项原产于大陆的产品实施降税。台湾对大陆降税产品包括石化产品、机械产品、纺织产品及其他产品等四类。双方将在早期收获计划实施后不超过2年的时间内分3步对早期收获产品实现零关税。

在服务贸易方面,大陆方面承诺,对会计、计算机及其相关服务、研究和开发、会议、专业设计、进口电影片配额、医院、民用航空器维修,以及银行、证券、保险等11个服务行业对台实施更加开放的政策措施,具体开放措施包含19项内容。台湾方面承诺,对研究与发展、会议、展览、特制品设计、进口电影片配额、经纪商、运动及其他娱乐、航空电脑订位系统以及银行等9个服务行业对大陆进一步放开。

框架协议签署后,两岸将陆续推进后续单项协议的协商。货物贸易、服务贸易、投资保障、争端解决等单项协议的商谈将在框架协议生效后6个月内开始,并尽速完成。在经济合作方面,双方商定以知识产权保护与合作、金融合作、贸易促进及贸易便利化、海关合作、电子商务合作、研究双方产业合作布局和重点领域、推动双方重大项目合作、推动双方中小企业合作等为重点,并逐步向其他领域拓展。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。