二、落后的生产工具和生产技术

中国的传统农业,有着悠久的历史,创造和积累了丰富的经验,但是生产工具陈旧、落后,长期未能改进和创新,清中叶后更几乎处于停滞不前的状态。甲午战争后,由于农村和农民经济状况的恶化,不但没有改变生产工具和耕作技术落后、停滞的局面,甚至有进一步加剧的趋势。

清朝末年和北洋政府时期,农业的基本动力仍然是畜力和人力。长期以来,耕畜短缺始终是困扰广大农户和地方封建官府的严重问题。

甲午战争后,尤其是20世纪一二十年代,一些地区耕畜减少、农业动力短缺的状况不仅没有好转,反而愈趋严重。外商大肆搜购以及牛皮、牛肉出口的增加,水旱灾荒和瘟疫的频仍,植被的破坏和草场面积的缩减,农民经济的日益贫困和耕畜饲养能力的低落,都导致了这一时期耕畜数量的下降。

自19世纪末起,西方市场牛皮走俏,需求陡增。海关报告甚至夸张说,“欧洲市场对这种商品的需求是无限的” 。[22]在这种情况下,洋商和华商买办大肆搜购牛皮,牛皮出口不断增加。1892年的全国牛皮出口量为62911担,1901年增加到234509担,10年间增加2.7倍。到20年代更达27万余担。1928年最高达42万担,比甲午战争前增加6.7倍。[23]这些出口的牛皮,除少量为正常死亡牛只外,大部分来自宰杀的耕牛。与此同时,供洋商食用而宰杀的耕牛也日益增加。20世纪初,仅镇江一地,每天为此屠宰的耕牛,即达三四十头。[24]这些洋商不仅在中国消费牛肉,还四处搜购耕牛,设厂宰杀,制成牛肉罐头出口(如和记洋行),或直接将牛只运出国外。宣统年间,一洋商在各地雇人搜购牛只,运往海参崴,每星期多达600头,导致一些地区牛价骤涨3倍。[25]福建地区贩牛出口的外国洋行数量更多。[26]在华洋商中,日商搜购和宰杀耕牛活动最为猖獗。1923年日本发生大地震,震后国内鱼类等食品短缺,于是日商以邻为壑,到山东等地四处搜购耕牛,宰杀加工后运回国内,以牛肉代替鱼类食品。结果,是年青岛的牛肉出口达230万元,比上年增加将近一半。[27]1926~1928年,山东连续两年大旱,农业收获最高不及二成,许多地区“草根树皮,掘食殆尽,数十里内,不见树木” 。日商又趁火打劫,到高密、日照、青岛等地收买耕牛,运往日本,致使这些地区的耕牛几乎绝迹。[28]

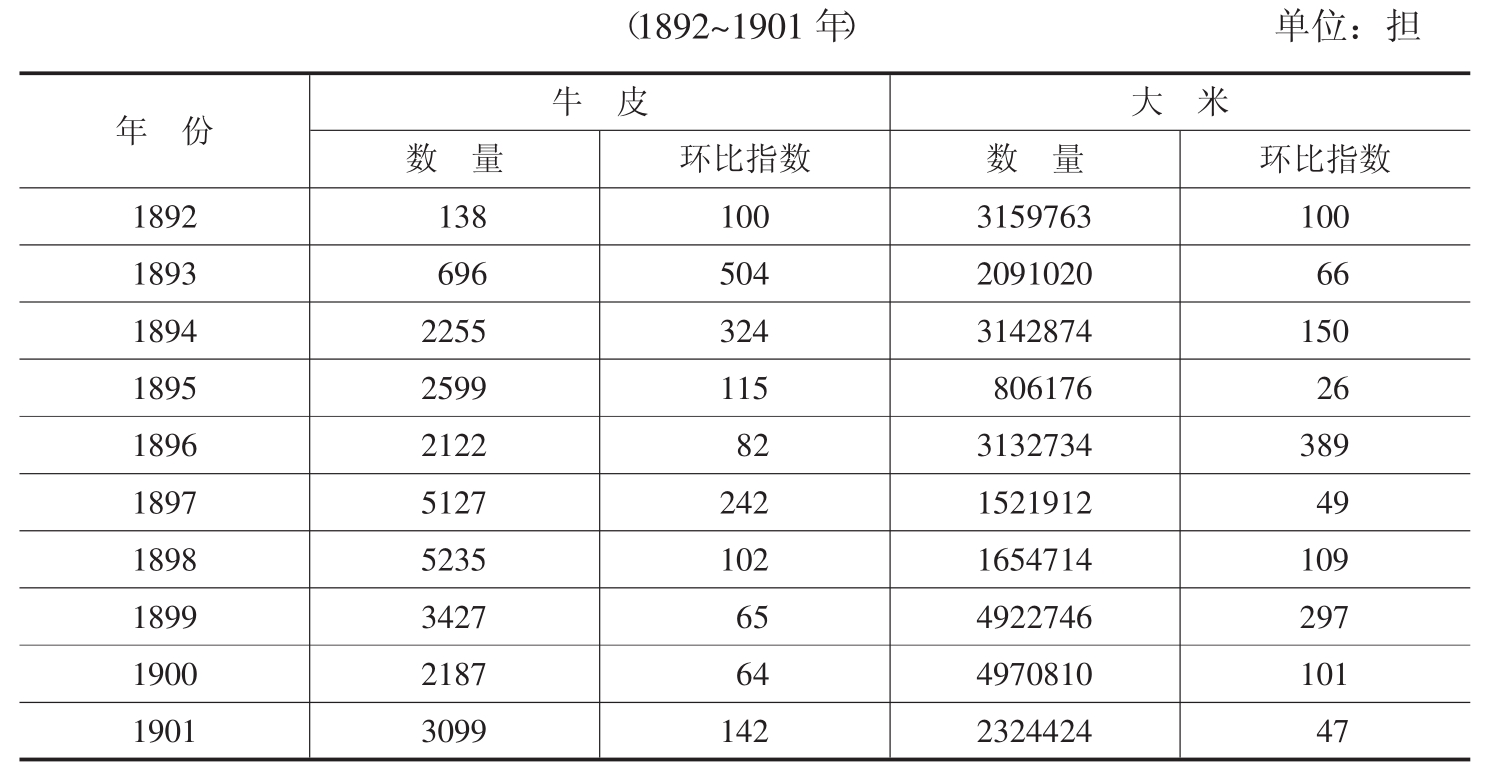

当然,水旱灾荒和瘟疫本身会造成农户耕畜更大的损失:洪水直接将大量耕畜冲走或淹毙;旱魔则使耕畜因草料不继而饿死;残存的耕畜又往往因饲养者为活命而变卖,或宰杀充饥。瘟疫同样导致大范围的耕畜损失。如1924年的牛瘟曾蔓延山东、河南、湖北等南北数省,瘟牛大半死亡,仅开封一地,一月之内即死毙耕牛约5万头。[29]水旱、瘟疫等自然灾害给农户造成的耕畜损失,可以从一些通商口岸灾年牛皮出口的变化折射出来。通常,某一地区发生自然灾害,邻近口岸的农产品出口下降,而牛皮出口则上升。以芜湖为例,1893年9、10月间,芜湖和安徽其他地区发生大瘟疫,禾稻无人收割。这一年芜湖的大米出口由上年316万担减少到209万担,下降了34%,而牛皮出口由138担增加到696担,上升了401%,第二年更增加到2255担,比1892年增长了15.3倍。1896年瘟疫再次流行,1897年又发生特大水灾。1897、1898两年的大米出口由1896年的313万余担减少到152万余担和165万余担,分别下降51%和47%;而牛皮出口分别由2122担增加到5127担和5235担,上升142%和147%。1898、1899年连续两年丰收,于是出现大米出口的大幅度回升和牛皮出口急剧下降。1899、1900年的大米出口量分别比1898年增长197%和200%,而牛皮出口分别下降35%和59%。[30]各年牛皮和大米出口数量及环比指数详见表35。显然,牛皮和大米这两种出口商品之间,存在着此升彼降的反向运动,愈是大灾年份,粮食歉收愈严重,大米出口的降幅愈大,耕牛因灾死毙和宰杀的数量愈多,牛皮出口的增幅也就愈大。上海、汉口、天津等口岸也大体相似,只是市场的辐射范围较大,情况不如芜湖典型。因此,牛皮、大米出口的反向运动和灾歉年份牛皮出口数量的急剧上升,从一个侧面反映出农村在遭受自然灾害后,耕牛数量的大幅度下降。

表35 芜湖牛皮和大米出口消长比较

资料来源:牛皮出口参见Decennial Reports,1892—1901,卷1,芜湖,第381页;大米出口量,同书,第379页。

运动和灾歉年份牛皮出口数量的急剧上升,从一个侧面反映出农军阀混战,盗贼蜂起,森林毁坏,草场面积缩减,农民经济状况和耕牛饲养条件恶化,等等,无不导致这一时期一些地区耕畜数量的下降。如广西,“连年兵燹,盗贼满山,直接间接,戕牛至巨” ,农民既不敢多养耕畜,也无从多养耕畜。[31]四川、湖南军阀混战,“叛兵土匪,宰牛为食” ,以致有些地方“牛将绝种” 。[32]直隶等地同样盗匪充斥,到处劫掠耕牛,“效尤愈众,屠宰愈多,所属各镇,几无处无之,以故耕牛愈少,牛价愈高” 。[33]草场面积缩减、农民贫困也是导致这一时期耕畜数量下降的重要原因。一些地区由于漫无限制地砍伐森林,开垦山地、草荒,破坏植被,耕畜赖以生存的山地、草场不断缩减,原来用作饲料的作物秸秆,也越来越多地改作燃料。结果,耕畜因草场和饲料短缺无法正常生长和繁殖,甚至因营养不良而病毙。据调查,在广西,草地减少和兵匪交加,无法正常放牧,是这一时期耕畜减少的重要原因。[34]家庭经济的日益困顿,更是迫使越来越多的农户变卖耕牛。如江苏青浦,“农民每当农隙时,为省草食计,由牛头串通变卖,宰割渔利” ,以致牛只日少。[35]耕畜数量愈少,单位耕畜承负的耕地面积愈大,役使愈重,愈是加速耕畜的衰老和死亡,由此形成一种恶性循环。

这一时期的耕畜数量,据北洋政府1914年的统计,全国共有各类耕畜31325380头,平均每一农户仅0.53头,49.1亩才摊有1头耕畜。[36]不同地区间畜力资源差异很大,少数人口密度较低、放牧条件较好的地区,耕畜相对充裕,如山东胶东半岛的文登县,乡俗以硗确山田荒地为公共牧场,“或一二村一场,或三五村一场” ,农户耕牛可在本村牧场自由放牧,故“乡民蓄牛颇蕃” 。[37]处于农牧交界地的陕西横山,“农家牛马驴骡,户必饲养” 。[38]东北因是农业新垦区,可充牧场的闲荒隙地较多,农户的耕畜拥有量也相对较大。据20世纪初的调查统计,奉天11府厅(另洮南府疑数据不实,未计)平均每20亩耕地摊有1头耕畜,其中兴京府和凤凰厅分别平均每8亩和10亩即有1头耕畜。[39]然而,在其他绝大多数地区,农户拥有的耕畜数量极少,畜力短缺异常严重。如光绪末年的直隶望都县,平均75.5亩才摊1头耕畜。其中丘庄全村120户,2400余亩耕地,仅有耕畜20头,平均每6户、120亩耕地才有1头耕畜;孙家庄40余户,饲养耕畜的不过四五户。[40]任县全县,宣统年间有耕地60余万亩,各类耕畜6471头,约100亩才有1头耕畜。[41]冀鲁交界的德县—南宫公路沿线各县,通常种地三四十亩的农户才养1头牛或驴。[42]事实上种地30亩以上的农户是少数,养牛户的比例是很低的。

南方地区同样如此。湖北大冶,据对160家农户的调查,虽有128户养牛,但都是三五户甚至七八户共养1头,平均每户仅有耕牛0.25头。[43]广东南雄,仅十之三四的农户养牛,而且大多为二三家合养,一家独养者仅十之一二,[44]户均耕牛约为0.3头。四川峨眉山区,据对25家农户的调查,仅有5头黄牛,平均每户为0.2头。[45]比较富庶的成都平原,据对50农户的调查,也有26%的农户没有养牛。[46]云南玉溪,全县有耕地10.8万余亩,耕牛6500余头,[47]平均16~17亩耕地摊有1头牛。这在南方山区算是较高的;而福建霞浦,畜牛之家仅“百之三四” ,[48]农户的耕畜拥有量可能是全国最低的了。

由于耕畜短缺而又分配不均,许多贫苦小农不得不向地主富户高价租用耕畜。山西永和,“贫者无力畜牛” ,只得“赁之牛多者” 。[49]北京近畿,“乡间小农,贫窘无力买牛者,类皆向邻近雇牛耕田” 。[50]广东南雄,向富户租用耕牛的农户占“十之六七” 。[51]无牛可租或租不起牛的地区和农户,则被迫以人代牛曳犁,或干脆由犁耕倒退为锄耕。如直隶望都一些地区,“东南其亩,徒恃人力” ;[52]山东胶澳一带,“耕牛之使用,大率为田多富户。各田少无牛之户,皆恃人力锄掘” ;[53]陕西吴堡,也是“牛耕者即为富室” ;[54]光绪晚期的灾后川东地区,更是“牲畜已尽,所有耕作等事,均以人代” 。[55]租牛耕地,不仅因租价高昂,加重了农民的经济负担,而且往往延误生产季节。江苏一些地区的普遍情况是,“农家数户共养一牛,依次耕种;或独养一牛,待其己田犁毕,然后租给他人耕作,惟决不能同时下种” 。[56]至于人力曳犁或用锹锄掘挖,更是效率低下,结果往往因人力不及,只得任其荒芜。这种情况在南北各地十分普遍。如直隶,“耕牛渐少,牛价愈高,地方穷民,多有因无力购牛,而田亩荒芜不治者” 。[57]四川、湖南一些地区,因“牛将绝种,人力耕种不及,荒芜亦常有之” 。[58]畜力的短缺严重阻碍了农业生产的正常进行。

生产工具方面,从全国范围看,种类颇多。砍伐、垦荒有刀、斧、锯、镐、山锄等;翻耕、平地、整地有犁、锹、板锄、铁耙、木耙、 磙、砘子、耙耢等;播种有耠、耧、耱(北方干旱地区播种后压地用)等;中耕有钩锄、小锄、耥耙、两齿耙、有齿推耙、有齿滚轴推耙等;浇水灌溉有水车、手车、踏车、牛车、水力筒车、戽斗、桔槔、辘轳等;收割、脱粒有镰刀、禾桶、稻床、连枷、碌碡、竹簟、木锨、风车等;运输有马车、牛车、驴车、手车、箩筐、扁担、箕篓、麻袋等;脱壳、磨面有舂、杵、碓、臼、碾、石磨、筛等,门类颇为齐全,但“均备而不甚精美” 。甲午战争以后,这些工具已沿用了几百年乃至一两千年,其式样、规格、材料、质量、制作和使用方法,都无明显改进。正如当时评论所说,“一切耕种器具,固守旧章,牢不可破,均以为舍此古法不足以为农” 。[59]构造简单、笨拙,效率低下,是这类工具的基本特点。有人描述湖北武昌、大冶一带的农具说:“齿耙、锄、犁等具,均甚笨拙,翻土既不能深,碾土又不能细;所用耕牛大车,蹇缓无力。 ”[60]又如广西平乐,犁耙锹锄等各式农器,“陈陈相因,一成不易,类皆粗笨” 。[61]来宾的农具同样“半属粗劣,除通常所谓犁耙者外,无他利器” 。 [62]四川巴县,农人“僻处一隅,未睹新式农器为何物。即或见之,亦茫然不知所用。其所握持犹千百年旧物也” 。[63]北方地区也同样如此。山西农具“大概多系旧式” ;察哈尔一带农具“简单” ;黑龙江等地的农具“异常笨拙” ;[64]等等。

磙、砘子、耙耢等;播种有耠、耧、耱(北方干旱地区播种后压地用)等;中耕有钩锄、小锄、耥耙、两齿耙、有齿推耙、有齿滚轴推耙等;浇水灌溉有水车、手车、踏车、牛车、水力筒车、戽斗、桔槔、辘轳等;收割、脱粒有镰刀、禾桶、稻床、连枷、碌碡、竹簟、木锨、风车等;运输有马车、牛车、驴车、手车、箩筐、扁担、箕篓、麻袋等;脱壳、磨面有舂、杵、碓、臼、碾、石磨、筛等,门类颇为齐全,但“均备而不甚精美” 。甲午战争以后,这些工具已沿用了几百年乃至一两千年,其式样、规格、材料、质量、制作和使用方法,都无明显改进。正如当时评论所说,“一切耕种器具,固守旧章,牢不可破,均以为舍此古法不足以为农” 。[59]构造简单、笨拙,效率低下,是这类工具的基本特点。有人描述湖北武昌、大冶一带的农具说:“齿耙、锄、犁等具,均甚笨拙,翻土既不能深,碾土又不能细;所用耕牛大车,蹇缓无力。 ”[60]又如广西平乐,犁耙锹锄等各式农器,“陈陈相因,一成不易,类皆粗笨” 。[61]来宾的农具同样“半属粗劣,除通常所谓犁耙者外,无他利器” 。 [62]四川巴县,农人“僻处一隅,未睹新式农器为何物。即或见之,亦茫然不知所用。其所握持犹千百年旧物也” 。[63]北方地区也同样如此。山西农具“大概多系旧式” ;察哈尔一带农具“简单” ;黑龙江等地的农具“异常笨拙” ;[64]等等。

值得注意的是,从全国范围看,工具种类似乎相当齐全。但具体到一个地区,尤其是到一家农户,则种类单调,很不配套。南北比较,南方水稻种植区农业集约程度较高,耕作程序繁复,农具种类较多,也相对精巧,但除水田翻耕外,几乎全部依靠人力,播种全靠徒手撒籽、莳秧;中耕除个别地区使用耘耙外,全靠双脚蹚泥、双手薅草;收获脱粒则靠徒手掼稻;运输除少数地区使用牛车或小船外,全赖肩挑背驮。劳动强度大,而效率十分低下。北方旱作区农业相对粗放,耕作程序简单,农具种类较少,除播种所用耠、耧外,比南方地区更为粗笨,但使用畜力较多,通常收获打场、粮食脱壳、磨面,以及运输等,都可利用畜力,生产效率较高,而劳动强度相对较低。

然而,不论南北,具体到每个农户,农具普遍种类不全,数量不足。由于经营规模狭小和经济贫困,无论从生产成本核算还是实际支付能力的角度考虑,绝大多数农户都不可能付出大量资金置备齐全的生产工具。据20年代初对江苏、直隶等南北7省17处2866农户的调查,各处农户的农具资产,最高银元87.2元,最低10.8元,17处平均45.9元,在家庭各项生产费用中所占比重,最高4.6%,最低只有0.6%。[65]每年用于添置和修缮农具的流动资金,则通常只有几元钱。据20世纪20年代对江苏宜兴,广东海丰、惠阳等佃农家庭收支状况的调查估算,每年用于农具修补的费用均为5元,还不到当时1石稻谷的价格;四川嘉陵江地区的一个经营面积为36亩的“中农” ,每年的农具添置和维修费用也只有17元,仅占全部支出的2.9%。[66]还有不少农户,由于经济状况不断恶化,既无力添置缺失的农具,使其配套;对已有的农具又不能及时修缮、更新,只得勉强超期使用。遇有天灾人祸或租税催逼,而又告贷无门时,“惟有出卖生产工具以济眉急” ,[67]连原有的几件简陋工具也不复存在。因此,生产工具不足是这一时期各地普遍存在的严重问题。据调查统计,江苏昆山、南通和安徽宿县三地自耕农中,有足用良好农具的农户比重,自耕农依次为69.5%、65.3%和60.5%;佃农依次为40.0%、56.8%和45.2%。[68]也就是说,30.5%~39.5%的自耕农和43.2%~60.0%的佃农都不同程度地存在农具短缺问题。其他地区的情况也相差不远。从全国范围看,大约有40%~50%的农户农具不足。

在土壤耕作、作物种植、选种育苗、灌溉施肥、病虫害防治和农产品的初级加工等方面,也都只是凭传统经验,缺乏近代科学知识和方法,更无先进设备。

由于自然条件、耕作传统和农业生产发展水平等方面的差异,这一时期的土壤耕作和作物种植制度,大致分为四类地区,即东北和长城以北地区,华北和黄淮流域地区,长江流域地区,珠江流域和华南地区。

华北和黄河中下游地区,农业集约化程度稍高,土壤耕作一直沿用久已形成的以耕、耙、耱、压为基本环节的耕作体系。针对全年降水量较少、分布不均匀的特点,土壤翻耕讲究春耱秋压,春耙秋犁,以减少土壤水分蒸发,蓄水保墒。耕耙“以多为贵” ,当地有“耕三耙四锄五遍,八米二糠再没变”之谚。可见对土壤耕作的重视。

作物种植方面,华北多数地区采行小麦、大豆、玉米(或高粱)轮作的二年三熟制。即头年秋季种麦,次年初夏割麦种大豆或玉米、绿豆,秋季收割后短期休闲,第三年春天种谷子或高粱,秋季再种小麦。也有部分地区实行麦、豆或麦、荞等轮种的一年两熟制。陕西汉中一带和淮河流域,一年两熟制较为普遍。除了轮作,部分地区还有多种形式的混作和间种套作。如高梁或玉米与大豆混种,或干脆将种子掺和杂种,名为“满天星” ;或麦畦间播种大豆,即麦、豆间作;或秋后种麦,翌春垄间种谷子,割麦后接种绿豆,即麦、谷、豆间作套种。这样可一年三熟。

长江流域和珠江流域与华南地区,农业集约化程度最高,土壤翻耕更加细腻,水田翻耕一直沿用以犁、耙、耖、平为基本环节的耕作制度。为了使泥土全部粉碎和渍水糜烂,犁耙必须多次反复进行。通常秋季禾稻收割后,即以犁翻土,将稻茬野草埋入田底,沤烂成泥。次年开春后再犁,犁后耙耢,将泥块破碎,使之泥水交融成糜;耙后复耖,将底层板结泥块翻出耖松,再次耙碎。如此反复进行,一般须经三犁三耙三耖,最后用宽齿木耙或带齿木滚荡平,方能莳秧。这种犁、耙、耖、平紧密配合的水田耕作制度通行于整个南方水稻种植区。由于水田有冬浸田(不论种植和休闲均用水浸泡)和旱田(水稻成熟即放水于涸,种植旱地作物或休闲,次年开春再灌水犁耕)之别,又有一熟和两熟、三熟连作之分,土壤翻耕的程序和次数多寡,也略有不同。在长江流域稻、麦两熟区,采行水田耕作与旱地耕作相结合的耕作体系。当水田用于栽稻时,采用犁、耙、耖、平的水田耕作体系;水稻成熟后,将水排干,水田成为旱地,采用一犁一耙的旱地耕作体系,种植大、小麦或油菜子、苜蓿等。在珠江流域和华南水稻连作两熟,稻、稻、麦连作三熟或水稻套作三熟地区,则采用繁耕和简耕相结合或翻耕与免耕相结合的水田耕作体系。

作物种植制度,长江流域地区多为一年两熟制或二年三熟制。前者主要是稻麦或稻菜(油菜子)、稻豆轮作。浙南、赣南部分地区,也有采用套种方法实行水稻连作的。如浙江平阳,“春夏之交,先分早秧插田,疏其行列,浃辰乃插秧于其行中,名曰补晚,亦曰间晚” 。收获早稻后,以河泥壅之早稻根,以培晚稻,“及丰而获,名曰双收田” 。[69]后者主要是稻、麦、棉轮作。如江苏川沙,“向行两年三熟制。麦为小熟,棉、稻为大熟。谷雨种稻,秋分白露间收获;寒露种麦,次年芒种收获;随种棉,秋分立冬间收获。经数月之荒芜,使地力稍得休息,至明年谷雨再种稻,周而复始” 。[70]有的为了恢复地力,稻、麦或稻、菜轮作后的第二年,只种一季水稻,休闲过冬后,第三年再行稻麦轮作,也是二年三熟。还有少数地区实行一年一熟或一年三熟。如安徽建德,“有水田旱田之殊,又有一熟两熟之别(或谓之一毛田、二毛田) 。 ”[71]云南新平,“春种夏收,夏种又秋收,年可栽插两次。然亦极其少数” 。[72]多数农田均为一年一熟。四川成都平原,普通为一年两收,“亦有一年三熟者” 。[73]云南盐丰,通常稻麦或稻豆两熟,但兄弟民族以种植荞麦为食,“岁可三熟” 。[74]

珠江流域和华南地区,平原水田多种植双季稻,旱田采行水稻和豆、薯杂粮轮作,均一年两熟。少数地区和田块为一年三熟或一年一熟。据民国《续广东通志稿》载,“南中五谷惟饶稻……一岁中率再熟。其三熟、一熟者亦间有之” 。福建、广西情形大致相同。如福建上杭,“稻田两熟者多。早稻刈后再莳者,曰番稞。莳早稻后,于其距离间插之,曰儳子,皆霜降后收获,均两熟也” 。县境东部产烟区,实行烟草、番薯、油菜子轮作,可一年三熟,而北部水田,岁只一熟。[75]龙岩也是“稻田率岁二获。山田水次则一获,三获者则多种麦” 。[76]长乐则通过连作和再生稻的方法,达到水稻一年三熟的目的。 “早稻既获,复发,俗谓:稆早稻;获后再种,至十月获,名曰晚稻” 。[77]明溪县平原地带,同样“田皆三收” ,但除一季水稻外,第二、三两季均为豆类和小麦、油菜等旱地作物。[78]广西容县、贺县、贵县、平乐、陆川、荔浦、来宾、田西等地,或早、晚稻连作,或早、晚稻混种套作,或水稻和杂粮轮作,均一年两熟。陆川、荔浦除早、晚稻连作外,又有所谓“懒人禾” ,即将晚稻种子夹于早稻内,“一并栽秧,获早稻后,仍留所夹种子原苗发生” 。晚稻无须单独下种,亦有收成。荔浦则是将晚禾插于早禾缝中,多用于水温较低的山冲田。属于早、晚稻套种。[79]桂西北和一些高寒山区,由于气温较低,大都只有一年一熟。

选种育苗、施肥灌溉和田间管理,虽然在集约化程度较高的南方地区,受到农民的重视,但缺少科学知识和技术指导。选种的方法,多不讲究。 “大概稻、麦等种,均取打在稻床中间者,即可为种籽,以其无杂物相糅也” 。[80]若遇天灾人祸,或田间无收,或早已粜卖、果腹,一到播种季节,只得到处借贷,种籽质量更无保障。

作物的种子处理和下播也都沿用旧法。水稻育苗一般用撒播。江浙一带的做法是将稻种放入木桶,用水浸泡约一昼夜,将水滤干后,均匀撒入整治好的秧田。待秧苗长至四五寸,再行分莳。[81]芝麻、油菜子等因种子颗粒细小,则拌以灰土进行撒播或点播。小麦、高粱、玉米、豆类、棉花等通常均为点播。但小麦、棉花也有实行条播的。如江苏川沙,部分农户实行麦、棉套种。麦未收割,麦地即行种棉,谓之“攒花” 。据说此棉早种早获,不受深秋风雨之害,但麦须条播。[82]宝山县的棉花种植向用撒播,20世纪20年代有农户仿行条播,据说“试验结果,工作便利,产量增加” 。[83]

施肥和灌溉是中国传统集约农业的中心环节,历来受到生产者的高度重视,各地都有诸如“种田没有巧,一要肥二要早” 、 “庄稼一枝花,全靠肥当家”一类的农谚。[84]肥料的来源和种类颇多,既有人粪尿、厩肥、灰肥、泥肥、饼肥、绿肥、沤肥、骨肥、杂肥等有机肥料,也有石灰、硝石、卤金、海盐等无机肥料(多用于南方酸性土壤),但制造和施放,仍然沿用传统方法,未有明显改进。进入20世纪,虽然已有化肥进口,国内也有个别工厂开始生产,但两者数量都很少。每年的化肥进口量,最多100万余担,少仅数万担或数十万担。据海关统计,1910~1927年共进口化肥1639万余担,平均每年约91万担。[85]国内所产化肥更是微不足道。因此,化肥的使用,除农业试验场、农业学校和农场外,仅广东新会、花县,浙江温州,湖北黄陂、孝感,山东济南,直隶昌黎等个别地区的富裕农民使用,而且主要是用于某些经济和园艺作物。[86]化肥的少量进口和使用,对这一时期的肥料结构变化没有产生多大影响。至于运用近代科学手段对土壤和肥料的成分,各种肥料成分对作物所起的作用,以及针对不同土壤和作物进行合理施肥等问题的研究,尚处于萌芽和起初阶段。

农田水利灌溉方面,地区间的差异很大。少数地区由于自然条件优越,水资源丰富,灌溉便利。如山东桓台,县境东有时水,西有少奴河,中有郑潢沟,三水汇流,北入锦秋湖,“滨河各村,皆引水灌田,坐享大利” 。时水沿岸农户还掘地道将河水注入井中,并使各处水井互相连贯,彼此挹注,源源不绝,“为他处所罕见” ;离河较远的农田,则于田中凿井以资灌溉。[87]江苏金坛,“四乡水利颇善” 。[88]福建永泰,山间河谷低地,大都利用山泉蓄水灌溉,“顾一泓之泉,可溉数亩” 。[89]

然而,在更多的地区,由于森林毁坏,水土严重流失,加之长期水利失修,致使农田灌溉日益恶化。如江苏山阳,原有运河、淮河、汶沂泗河和微山湖之利,农田水利得天独厚。自漕运废止,运河以及淮河、汶沂泗河闸坝不修,启闭失节,水无容留之时、节渲之用;微山湖亦淤浅日甚,加之淤滩放垦,水少停蓄。以致水利大坏。 ”[90]浙江东阳,因“水利不修,山无林木,以致水灾时起” 。不仅农田得不到灌溉,而且被洪水冲没而变为沙滩者“日渐增多” 。[91]湖北枣阳,农田灌溉原多大陂,到民国初年,“强半就湮” 。结果高田“恒苦旱干” ,近山低田“又患沙水冲压” ,两无所避。[92]在华北、西南、西北的相当一部分地区甚至根本无水利和农田灌溉可言。如直隶怀安,“旱地最多,未凿井泉,全恃天雨” ;[93]山东博山,“田多沙瘠,灌田绝少,旱灾易成” ;[94]河南渑池,“山高水深,向无水利” ;[95]淮阳“水利不开,无沟渠可资。既播种,旱涝专恃天时” 。[96]水资源比较缺乏的华北旱作区如此,水资源丰富的西南一些水田区也莫不如此。20世纪20年代的四川名山,“迩来原隰冈陵童童若薙。森林既尽,复鲜巨塘巨堰以蓄泄之,偶值水旱遍灾,往往束手无策” ;[97]三台县虽有涪、凯二江流贯境内,但两岸开堰者少,“偶有小旱,立见涸竭” ;[98]云南建水,田土多半是全靠雨水灌溉的所谓“雷鸣田” 。耕播“惟视雨水为早迟” ;[99]思茅也是全境田高河低,“水利缺乏,其田亩必俟雨泽,方能栽种” ;[100]贵州开阳的情况是“山多田少,水源复缺” ,不少稻田属于“毫无水源之干田,而惟望天雨之渗注” 。[101]至于西北地区,除陕西汉中地区、新疆和甘肃(黄河两岸)少数地方外,绝大部分地区气候干旱,地面和地下水资源缺乏,地方官府又多不重视水利,甚至“直不知水利为何事” 。[102]耕播收获惟赖天时。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。