第四节 中资银行的海外扩张情况

随着中国经济整体实力的增强和对外经济金融交往的日益频繁,在外资银行大规模进入中国的同时,中国商业银行也加快了海外发展的步伐,海外资产的规模和分支机构的数量也在不断扩大。截至2010年底,5家大型商业银行在亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲共设有89家一级境外营业性机构,收购(或)参股10家境外机构,6家股份制商业银行在境外设立5家分行、5家代表处,2家城市商业银行在境外设立2家代表处,中国银行业利用境内外两个市场、两种资源的能力进一步提升(10)。中国银行业金融机构海外扩张取得了一定的进展,不过与中国全世界GDP第二的地位还不相符。中国银行业出口业务以跨境支付方式为主,具体业务以表外业务为主,如涉及国际贸易的相关结算等代理业务、担保业务等等。除了表外业务,参与国际银团贷款也成为中国银行业出口的重要内容。

一、中资银行设立海外分支机构或代表处情况

英国《银行家》杂志2012年中公布的全球1 000家最大银行排名显示,2011年中国银行业利润几乎达到全球银行业利润的三分之一(29.3%),而2007年这个比例仅为4%。中国四大国有银行全部进入了前十位,并且在盈利榜上均排名前五。其中中国工商银行总资产排名全球第三,盈利额排名全球第一,其税前利润达到432.18亿美元。

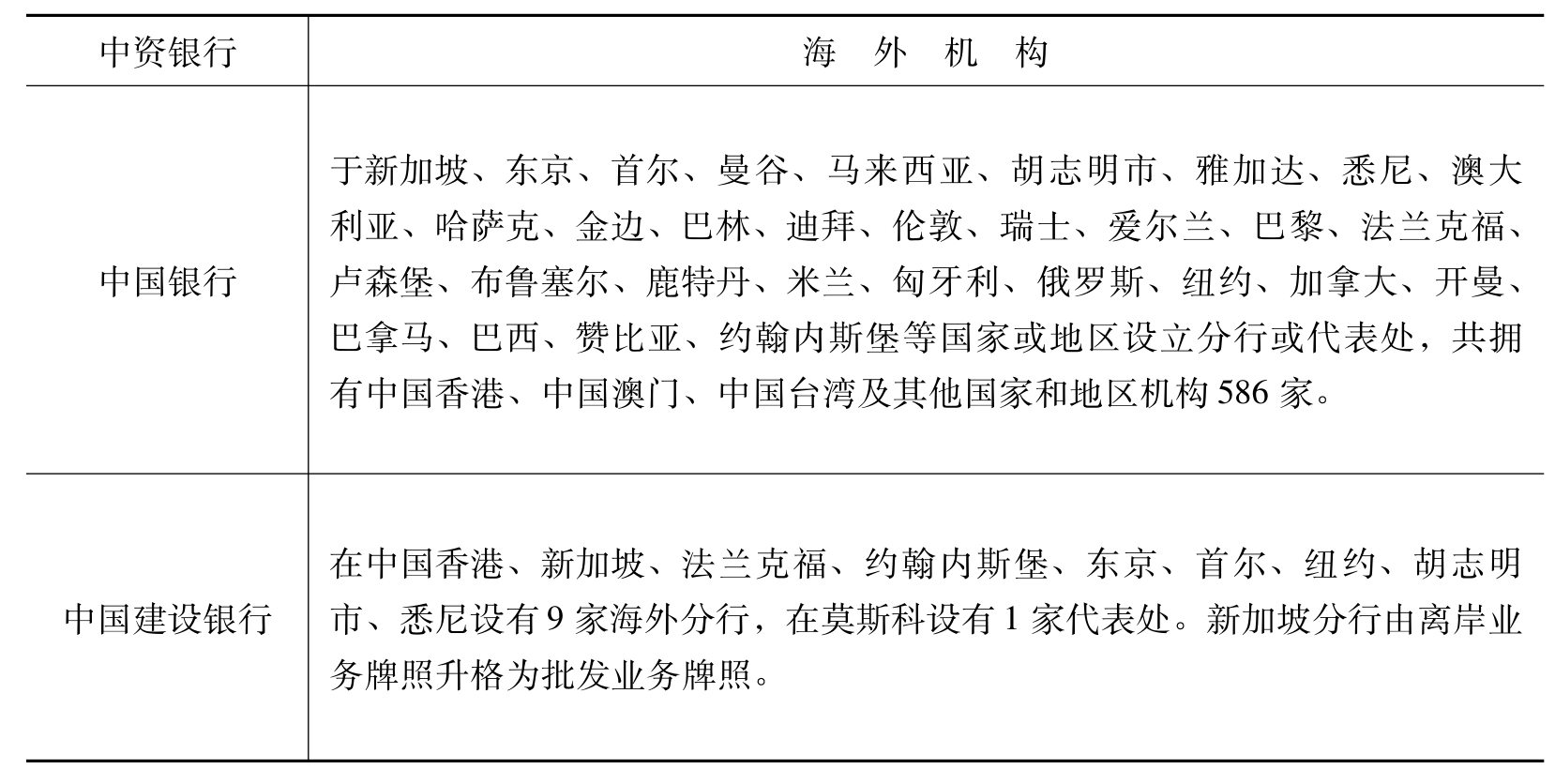

中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行等中国大型商业银行已在世界大部分国家和地区建立了大约千家境外分支机构,其经营网络逐渐覆盖全球各大主要经济区域。中国五大商业银行的海外机构情况如表10.5所示。

表10.5 2010年中国五大商业银行海外机构

续表

资料来源:根据各大银行官方网站信息和年报信息整理。

虽然中国商业银行海外分支机构增加迅速,但是也面临一些问题。中国与海外市场的环境不同,要求中国银行业的海外分支机构有很强的适应能力;不同国家和地区,其市场环境也是不同的,这要求中国银行业海外机构的工作人员具备相当丰富的当地经验。

二、中资银行海外并购情况

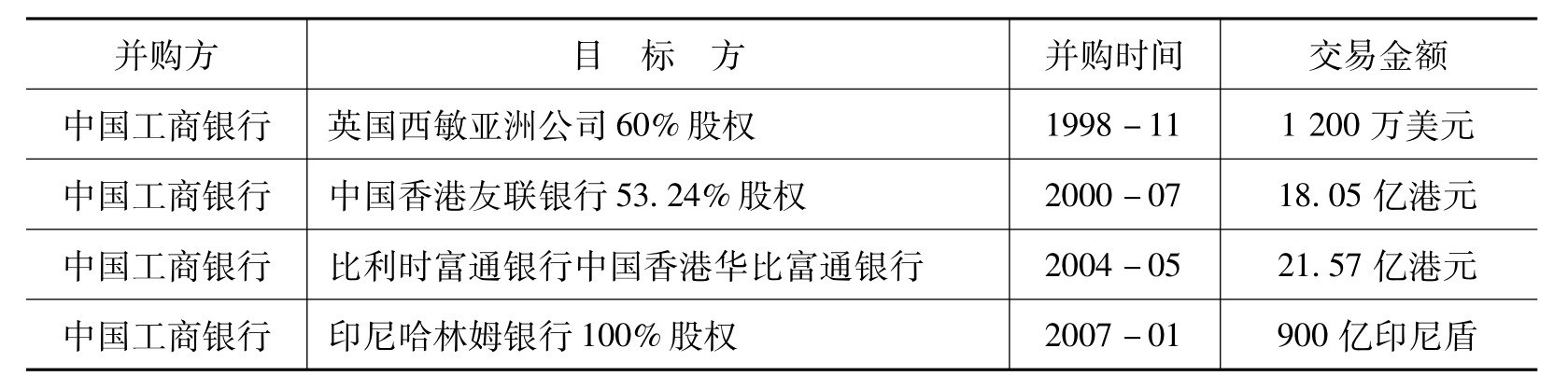

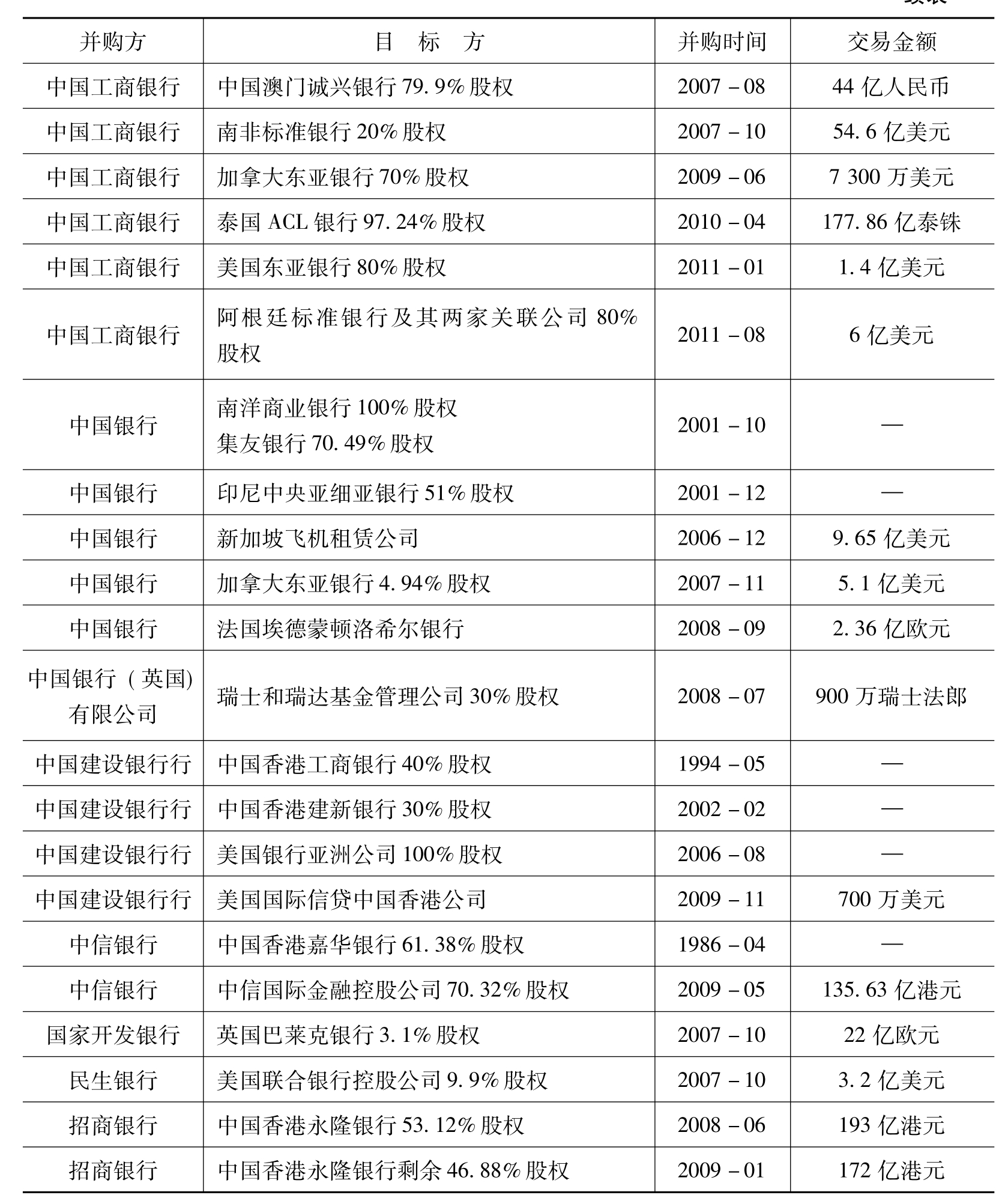

中资银行的海外并购始于20世纪80年代。中信实业银行于1986年收购了中国香港嘉华银行61.38%的股份,成为中资银行海外并购的第一例。中资银行主要的海外并购交易如表10.6所示。

表10.6 历年中资银行主要海外并购简况表

续表

注:交易金额空缺是未找到相关数据。资料来源:根据各银行官方网站和历年年报信息整理。

从主并方来看,中资银行海外并购的主体集中于中国工商银行、中国银行、中国建设银行三家银行,特别是工商银行的活动最频繁。这三家银行拥有雄厚的资本和长远的战略规划,这可能是最重要的原因。自2007年,一些股份制商业银行和政策性银行也开始海外并购。

由于进入国外金融市场的种种限制,中资银行海外并购的数量和规模都相当有限。从改革开放至今,中资银行仅有二十几次跨国并购,有的年份甚至没有并购案发生。虽然中小型股份制银行近几年逐渐参与到海外并购中,但数量极其有限。中资银行的海外并购交易金额多数在10亿美元以内,到目前为止并购规模最大的是工商银行收购南非标准银行20%股权案,交易金额也仅为54.6亿美元。与西方国家相比,无论是并购总数,还是海外并购的交易规模方面我国都相差甚远。

从目标方所在区域看,中资银行海外并购区域集中于东南亚地区,造成这种现象的原因主要有三方面。首先,东南亚是中国近邻,彼此之间经贸往来频繁,中资银行很多客户与东南亚国家往来较多,为了能更好地为这些客户服务,最便捷的选择就是并购当地银行。其次,东南亚国家相对于欧美国家来说,与中国文化背景等方面的差距较小,并购后的整合和业务开展较为方便。最后,东南亚国家的市场进入相对于审批制度更加严格的欧美国家比较容易,且部分东南亚国家资本市场较为健全,金融法规也比较完善,有助于中资银行在并购后管理经营,提高海外并购的成功率。

三、中资银行的海外机构营运情况

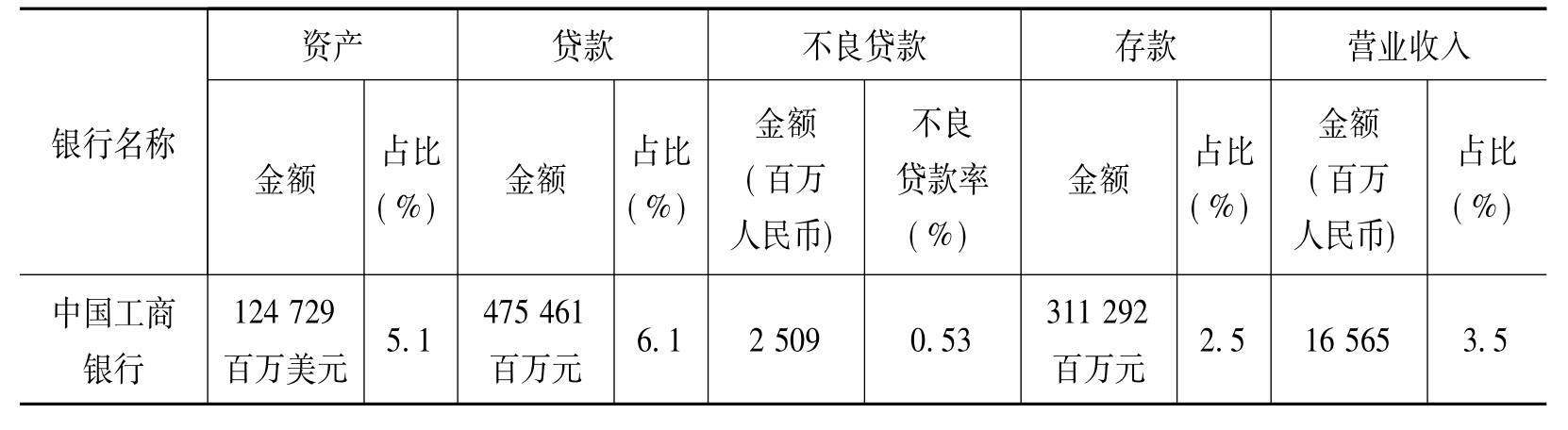

根据资产规模排名前五大上市银行2011年年报,2011年五大商业银行的海外资产、贷款、存款、营业收入规模都较2010年有所提高,其占银行集团总量的比例呈持平或上升态势,不良贷款率也有所下降。以国内资产规模最大的中国工商银行为例,截至2011年末,其境外机构总资产1 247.29亿美元,比上年末增加490.02亿美元,增长64.7%,占集团总资产的5.1%,比上年提高1.4个百分点。税前利润13.73亿美元,比上年增长15.9%(见表10.7)。

表10.7 2010—2011年中国工商银行境外机构主要指标(百万美元)

续表

注:“非洲”列示资产为工商银行对标准银行的投资余额,税前利润为工商银行报告期对其确认的投资收益。资料来源:《中国工商银行股份有限公司2011年报A股》,第59页。

从2011年的表现来看,中国工商银行海外分支机构的盈利水平呈现较大幅度增长态势。至2011年末,中国工商银行的境外机构个人客户55.5万户,比上年末增加23.3万户;境外信用卡发卡量24万张,比上年末增加6.1万张;借记卡发卡量14.3万张,增加4.7万张;银行卡年消费额2.9亿美元;境外机构个人网上银行客户比上年末增长51.5%,企业客户比上年末增长30.5%;全球现金管理客户2 232户,新增1 190户,比上年增长114.2%;协助客户募集资金人民币110亿元、美元35亿元;境外机构发行理财产品余额7.15亿美元,贵金属销售量458公斤;办理国际结算4 579.68亿美元,比上年增加1 758.74亿美元,增长62.3%;跨境人民币业务量近万亿元,累计开立跨境人民币同业往来账户276个,清算网络覆盖全球55个国家和地区(11)。

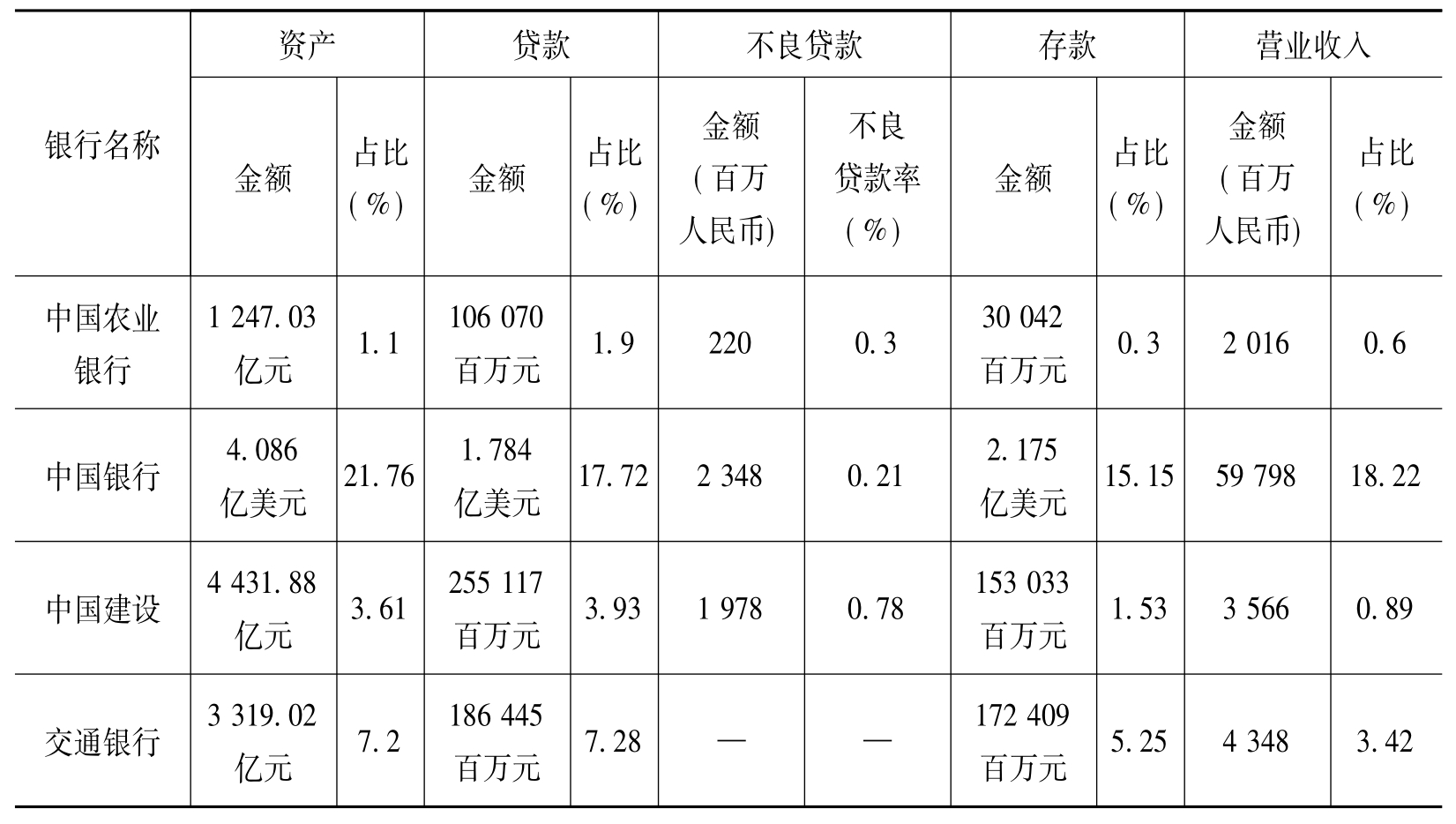

从整体上看,除中国银行外,其他四大银行海外机构规模仍然较小,资产、存款、贷款、营业收入占银行集团总资产的比例均未超过8%,与国际一流商业银行相比仍有很大差距(见表10.8)。

表10.8 2011年中国五大商业银行海外机构营运情况

续表

注:未找到交通银行海外机构不良贷款数据,显示空缺。资料来源:根据2011年五大商业银行年报计算整理。

中资银行在加快“走出去”步伐的同时,也要坚持审慎的原则,注意量力而行、因地制宜。中资银行既应该根据自身发展战略的要求有选择地进行市场布局,灵活选择设立分支机构、参股、并购等多种形式,稳步推行国际化战略,也应该不断提高自身经营管理水平、创新金融服务产品,努力提供更加优质的金融服务。

复习思考题

1.自加入WTO以来中国的对外金融服务贸易发展怎样?

2.中国保险服务贸易发展得怎样?

3.外资保险公司和中资保险公司相比发展情况怎样?

4.外资保险公司在华投资主要有哪三种方式?

5.外资保险公司的母国构成与区位结构怎样?

6.外资银行在华资产情况怎样?

7.外资银行在华设立营业性机构情况怎样?

8.外资银行入股中资银行情况怎样?

9.外资银行进入中国后有哪些影响?

10.中资银行设立海外分支机构或代表处的情况怎样?

11.中资银行海外并购情况怎样?

12.中资银行的海外机构营运情况怎样?

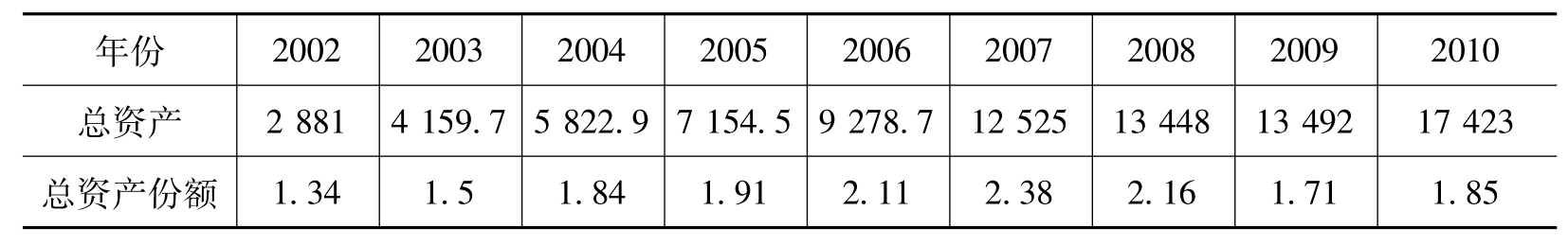

附表10.1 2002—2010年外资银行在华总资产和总资产份额(亿元,%)

资料来源:《中国金融年鉴》2003—2011年各期,第三部分统计篇。

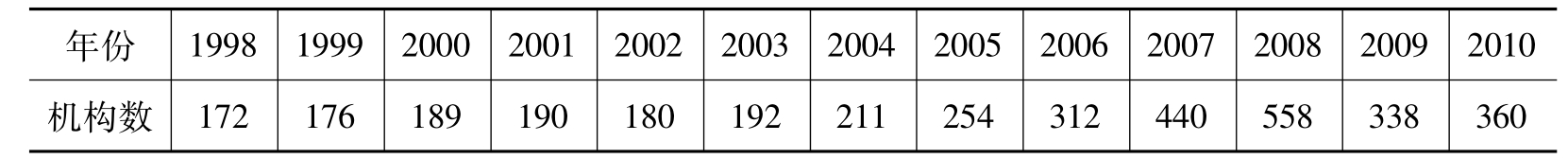

附表10.2 1998—2010年外资银行在华营业性机构数目(家)

资料来源:《中国金融年鉴》1999—2011年各期,第三部分统计篇。

【注释】

(1)此标题下数据均来源于《2011中国保险年鉴》,中国保险监督管理委员会编制。

(2)《中国银行业监督管理委员会2010年报》,第25页。

(3)1996年亚洲开发银行入股光大银行,持有后者2.14%的股份。1999年国际金融公司入股上海银行,持有后者15%的股份。

(4)截至2011年,中国上市银行按上市时间顺序分别为:深圳发展银行(1991),上海浦东发展银行(1999),民生银行(2000),招商银行(2002),华夏银行(2003),工商银行(2006),中国银行(2006),兴业银行(2007),中信银行(2007),交通银行(2007),宁波银行(2007),南京银行(2007),北京银行(2007),建设银行(2007),农业银行(2010),光大银行(2010)。

(5)数据来源:《中国金融年鉴》,2009年,376页、382页。

(6)挪威渔民发明了保持沙丁鱼存活的方法,在容易因懒惰、不游动而互相拥挤至窒息死亡的沙丁鱼中,放入一条以沙丁鱼为食的鲶鱼,使得沙丁鱼由于惊恐而四处游走躲避,从而解决其窒息缺氧的问题,增加沙丁鱼的存活率。鲶鱼效应是指,在固定不变的环境中,通过引入竞争者增加群体的活力,实现最优效果。

(7)潜在进入是指在开放日期到来之前,外资银行不能真正进入,但为了在开放后能顺利进入国内市场,外资银行在开放日期到来之前就已采取行动,包括获取市场信息、联系潜在客户、争夺并储备优质金融人才等。对于内资银行而言,外资银行的潜在进入意味着未来的真实竞争,因此外资银行潜在进入构成了一种可置信的竞争威胁。

(8)贱卖论是理论界争论已久的话题,本书并不打算争论国有股权是否贱卖,这里的成本较低仅仅是相比较于外资银行其他进入方式而言。

(9)苑涛,陈夏楠.银行业开放对我国银行业发展的影响.国际经济学评论,2010(4).

(10)见《中国银行业监督管理委员会2010年报》,第37页。

(11)根据《中国工商银行股份有限公司2011年报A股》,第61-63页整理。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。