11.4 让工作支付

将AFDC转变为TANF是为了促使穷人通过找到好工作凭自己的努力脱贫。TANF主要通过要求单亲母亲找到工作和对TANF福利设置时间限制的方式来实现这一目的。这种策略减少了TANF的人数。实际上,对于TANF的接受者而言,它可能是减少贫困的一个必要条件,但不可能是充分条件,因为:第一,经济必须为TANF接受者产生足够的工作,而福利计划不可能做到这些;第二,TANF接受者成功地从福利向工作转换需要帮助,尤其是抚养孩子和医疗方面的支出援助;第三,TANF接受者获得的工作必须支付足够的工资。

失业政策

自从建立TANF的法律通过以来,正在工作的单亲母亲增长了25%多。TANF的支持者将此作为TANF的一项成就。然而,TANF产生于20世纪最长的经济扩张期的中期,所以单亲母亲就业率上升的促进因素究竟是TANF还是经济发展本身尚存在争议。

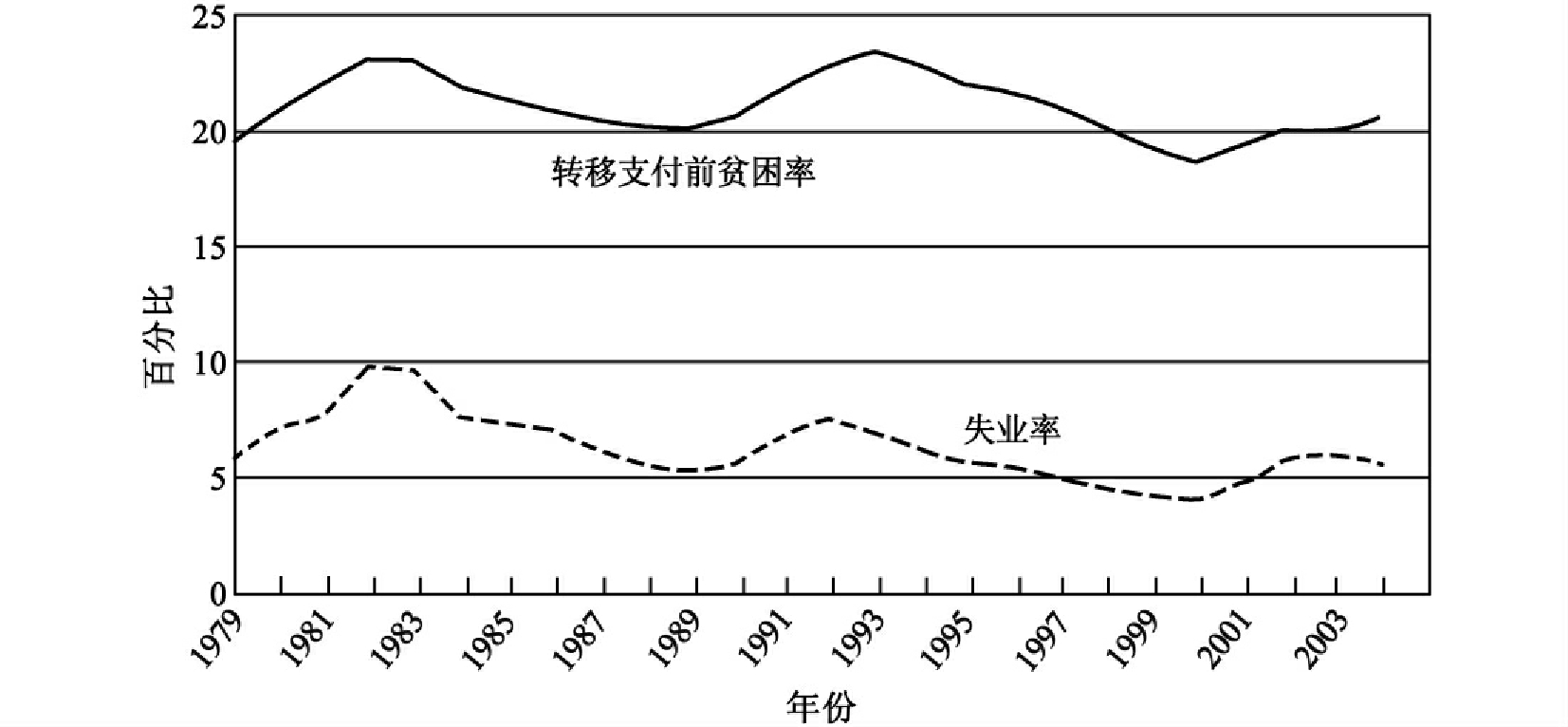

分析这个问题的一个方法就是比较转移支付前的贫困率和失业率。正如上面提到的,转移支付前贫困率是没有政府转移支付时贫困率的一种度量或低收入家庭主要通过工作脱贫的能力的度量。如图11.8所示,在过去的20年间,转移支付前贫困率在19%和23%之间徘徊。然而,图11.8还表明,在相同的时间段,转移支付前贫困率发生的变化实际上模仿了失业率的变化。这种很强的关系表明,经济提供工作的能力是贫困率的一个重要决定因素。转移支付前贫困率的持续存在也说明市场通过提供工作仅能解决部分贫困问题。

转移支付前贫困率的变化与失业率的变化通常发生在相同的时间、相同的方向和类似的幅度。这说明但不能证明失业率的变化导致了转移支付前贫困率的变化。

图11.8 转移支付前贫困率和失业率,1979—2004年

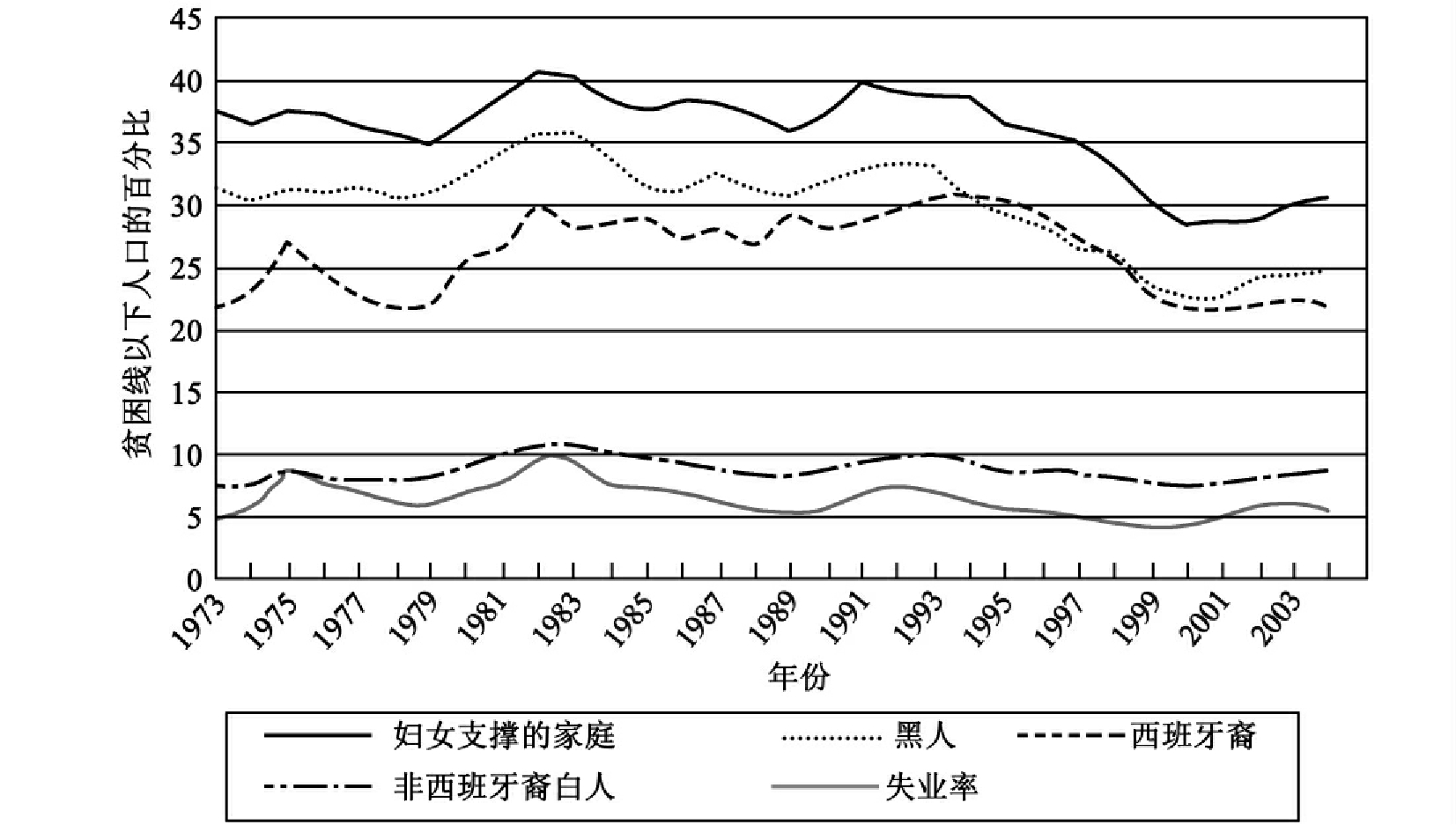

图11.9表明,从1979年到1993—1994年,选定人群失业率的变化和贫困率的变化是一样的,但是在1994年以后,黑人、西班牙裔和女性为户主的家庭的贫困率比失业率下降得快。这就表明,是其他因素而不是经济的强劲表现在起作用,比如由TANF施加的新工作要求。然而,当经济处于比20世纪80年代失业率开始下降时更低的失业水平时,20世纪90年代开始出现了失业减少。劳动力市场在20世纪90年代比80年代变得更紧张是黑人、西班牙裔和女性为户主的家庭收入相对较快增长的主要原因。

除了20世纪90年代,女性为户主的家庭以及黑人和西班牙裔家庭的贫困率变化类似于失业率的变化。最近十年这些群体贫困率的相对较快下降说明劳动力市场更具有刚性,而不是从AFDC到TANF的转变。

图11.9 选定群体的失业率和转移支付前贫困率,1973—2004年

研究者在解释20世纪90年代贫困减少时将最终决定经济扩张与TANF的相对重要性。同时,很难逃避这样的结论,强劲的经济是政府通过增加低收入家庭来自工资的收入而努力减少贫困获得成功的先决条件。为了减少失业而制定的宏观经济政策很少被认为是反贫困的工具,关于减少失业的问题将在第13章进行讨论。然而,要想让有工作的穷人脱贫,这些宏观经济政策可能是必不可少的。

育儿援助

在两年中,超过20%的离开TANF名单而工作的母亲又回到了TANF。虽然她们在工作期间遇到了各种不同困难,但两个最突出的困难是育儿成本和医疗补助福利的损失。

无力负担育儿成本明显阻碍了贫困家庭的成年人加入劳动力市场,因为由有组织的机构育儿相当昂贵。如果没有补贴,一个单亲母亲由享受福利转换到工作将会发现,育儿支出将花费她收入的很大部分,因此,育儿成本会降低其参加工作的激励。

联邦政府和州政府都提供某种形式的育儿援助计划。这些计划中,最突出的是被抚养人税收抵免(Dependent Care Tax Credit,DCTC)、儿童保育和发展基金(Child Care and Development Fund,CCDF)、被抚养人援助计划(Dependent Care Assistance Program,DCAP)和儿童税收抵免(Child Tax Credit,CTC)。

联邦政府和大约一半的州政府都有被抚养人税收抵免(DCTC),它为有工作的纳税人提供了一个税收抵免以抵消育儿支出的收入税负。符合联邦税收抵免的合适支出被限定为前两个不满13岁的孩子每个孩子3000美元,该税收抵免限于合适支出的35%,最大税收抵免为2100美元。对于AGI超过15000美元的情况,每增加2000美元税收抵免率减少一个百分点,但是最终不低于20%。该税收抵免可以由单亲家庭有工作的户主或者父母都工作的家庭提出。

儿童保育和发展基金(CCDF)是联邦政府固定拨付的专款,给各州提供资金以帮助低收入工作家庭支付育儿支出。各州有时用自己的资金给育儿提供补贴。像TANF福利支付一样,可获得的数额及资格条件在各州都有所不同。

被抚养人援助计划(DCAP)是一个联邦计划,它允许雇主向雇员提供最高5000美元的援助来帮助他们支付一定子女及被抚养人的花费,包括育儿支出。这一援助可以免除联邦收入和薪金税。雇主可能将这种援助作为雇员薪水的一部分,雇员也可能同意接受这种援助来代替等量的薪水。这一计划类似于第7章中描述的对雇主提供的健康保险(Employer-Provided Health Insurance,EPHI)的联邦税收免除。被抚养人援助(DCA)对雇员而言降低了与孩子相关的支出成本,就像对EPHI的税收免除降低了健康保险的成本一样。对雇员而言,DCA的价值取决于雇员的边际税率。因此,像EPHI一样,税收免除的价值对收入水平更高的纳税人更大。

联邦税法还对收入为75000美元或者更少的单个纳税人提供每个不满17岁的孩子1000美元的儿童税收抵免(CTC)。它在75000美元以上以5%的速率递减。

虽然这些计划反映了对子女抚养问题的重视,但是它们并没有显著减少同时工作和抚养子女的穷人面临的困难。DCTC实际上没有向穷人提供福利,那些调整的总收入低于10000美元的家庭只享受到不足1%的总税收抵免。因此,工作的穷人能够负担得起子女的抚养费是值得怀疑的,而且,在很多贫困的双亲家庭,只有一个家长工作(很可能因为高昂的子女抚养费用),这使得家庭没有资格获得这种税收抵免。除此以外,DCTC通常是不可退还的;而CCDF虽然主要针对穷人,但是一个贫困家庭可获得的数量取决于他们住在哪里;DCA仅仅被一小部分雇主和雇员所接受;CTC是工作的穷人可获得的,但是它本身仅仅包含育儿成本的10%~15%。

这些减少贫困方法的支持者通常主张各州由CCDF提供的资金数量应该增加。他们还主张让DCTC完全可退还并且调整最大数额以覆盖更大比例的育儿费用。正如经常提到的,通过税收抵免将在很大程度上帮助非贫困者,并且显著地增加计划的成本。直接向穷人提供育儿代金券可能更加具有目标效率。

医疗保障

政策制定者长期以来一直担心,医疗补助福利的潜在损失阻碍了家庭从福利向工作的转换。因此,依据1988年的家庭支持法案,国会要求各州将放弃AFDC而去工作的家庭的医疗补助覆盖扩展到12个月。根据弃权条款,一些州已经将覆盖扩展到24个月。

建立TANF的法律打破了现金援助资格与医疗补助之间的直接联系。然而,放弃TANF去工作的家庭依然有资格接受12个月的过渡医疗援助(Transitional Medicaid Assistance,TMA),并且一旦过渡医疗援助福利被用尽,医疗补助就会提供给所有生活在收入低于联邦贫困线133%的家庭中不满6岁的孩子。如果一个三口之家的家长每周工作35个小时并且每小时挣9美元,那么该家庭的收入所得仍低于贫困线的133%,任何6岁和不满6岁的孩子仍处于医疗补助的范围。给定这一覆盖范围,医疗补助规则就不可能阻碍家长从没有工作转换到至少兼职工作。

更大的问题是,当TMA被耗尽时,家长需要在工作第一年结束之前为他自己找到健康保险。在一年的稳定工作之后,他可能得到雇主提供的健康保险或者有能力购买价格合理的个人保险。虽然有很多保险,但却不能在这些保险中进行选择。因此,就会存在这样一种需求,即将健康保险扩展到低收入家庭中的成年人。

最低工资

有工作的穷人之所以贫困,部分原因是他们的工资太低。那么,在政策上值得考虑的就是增加工人从努力中得到的回报。讨论最多的三种政策是:扩展EITC、提高最低工资和提供工资补贴。EITC的特点在前面已经分析过了,这里我们将注意力集中于最低工资和工资补贴。

联邦最低工资目前是每小时5.15美元,在这一工资水平下甚至全职工作都不能消除贫困。因此,即使国会在1996年提高了最低工资,但仍不能排除存在进一步增加最低工资的政治压力。

虽然没有人怀疑提高最低工资的动机,但是经济学家们认为,更高的最低工资会产生失业。经验研究表明,最低工资主要使低工资行业和青少年的失业增加。显然,还没有研究发现最低工资对全职工作的穷人有显著的影响。尽管如此,他们就业的前景可能会受到负面影响,因为工作的穷人主要集中在低工资行业。

更高最低工资的更大困难是它的目标无效率。当一项政策提供的大部分福利被分配给那些不是政策计划要帮助的个人时,这项政策就是目标无效率的。当最低工资是每小时3.35美元时,在挣得最低工资收入的390万工人中,只有不足10%的工人是贫困家庭的户主。进一步提高最低工资很可能将大部分福利给予了非贫困个人。

工资补贴

在一个工资补贴计划中,低工资工人将会为每小时的工作得到一定的补贴。工资补贴(wage subsidy)等于发放的最高工资与工人工资之间差额的一个百分比。例如,假定发放的最高工资是每小时8美元,并且补贴的百分比是50%。工资收入为每小时5.15美元的工人将得到每小时1.43美元的工资补贴(即0.5(8-5.15)),这样就将有效工资增加到每小时6.58美元。如果一个人的工资是每小时6美元,那么工资补贴将是1美元,而有效工资将是7美元。

对于穷人而言,工资补贴如果被限定于贫困家庭的工人,那么它比最低工资更加有效。不像最低工资,工资补贴很可能不会减少就业。它不会要求雇主给工人支付像最低工资那样超过其雇佣价值的工资。然而,政府支付部分劳动成本的前景可能会向雇主提供一种减少其愿意支付工资的激励。

事与愿违的是,工资补贴不会保证增加工作的努力程度,因为人们都期望获得更高的有效工资。一方面,更高的工资会增加闲暇的机会成本,这会促使人们工作得更多;另一方面,更高的工资使个人有能力工作更少还能维持既定的生活水平。因此,净效应是不确定的。

劳动力市场歧视政策

我们在前面已经提到过,以女性、黑人和西班牙裔为户主的家庭的贫困率高于以非西班牙裔白人为户主家庭的贫困率。这种差异提高了歧视的程度,并且表明贫困可能是由歧视引起的,至少在一定程度上是如此。

本节的目的是探究贫困与歧视之间的关系。我们从分析劳动力市场的歧视程度开始,然后进一步考察劳动力市场歧视与贫困之间的可能联系,并且简要分析这些联系对于公共政策的意义。

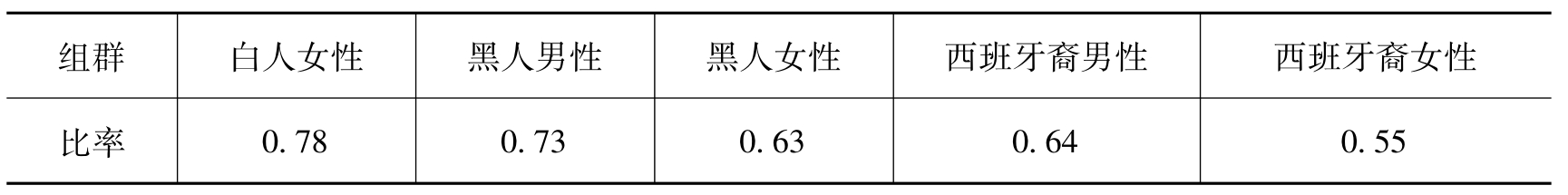

劳动力市场歧视的程度。表11.6包含了2002年第三季度全职工人的数据,这些数据由劳动统计局收集。数据以工资率的形式,即被选人群的个人平均收入与白人男性平均收入的比率来表示。比如,它们显示,白人女性的平均工资是白人男性的78%,而黑人男性的平均工资是白人男性的73%,等等。

表11.62002 年第三季度被选定组群中全职工人的平均收入与全职白人男性平均收入的比率

资料来源:基于以下数据计算得到:U.S.Department of Labor,Bureau of Labor Statistics,Usual Weekly Earnings of Wage and Salary Workers:Third Quarter of 2002.

虽然这些数据只说明2002年的情况,但是只要能够收集到可靠的数据,这里显示的一般模式会一直持续下去;也就是说,白人男性的工资总是高于表11.6所列的群体。作为一个一般规律,收入的差异反映了区分一个工人与另一个工人或者一组工人与另一组工人的主要因素。歧视是这些因素之一,但是这些因素还包括教育、培训、工作经历、职业、地理位置、工作时间、工作努力、行业、婚姻状况、语言能力、智商以及其他,关键在于将歧视的影响从能够解释收入差异的所有因素的影响中分离出来。

许多经济学家试图通过使用各种经验或者统计的方法做到这一点。然而,不存在对于歧视的可靠度量。因此,经济学家们使用这些方法只能决定可观察的归因于非歧视因素的工资级差的份额。非歧视因素不能解释的部分就可以作为歧视的结果,但它是不可能确切知道的。

根据表11.6中的数据,黑人男性好像为他是黑人而支付了27%的收入惩罚。然而,经验研究表明,这个惩罚的大约一半可能归因于经验、教育、地理位置、服役及婚姻状况、子女数量和工作时间上的差异。[2]因此,由歧视产生的黑人男性和白人男性之间的收入差异可能小于白人男性工资的13%,并且还可能更低(一些差异可能归因于其他遗漏的因素)。

根据表11.6中的数据,白人女性好像为她是女性而支付了22%的收入惩罚。然而,主要由于养育孩子,女性的工作时间比男性更经常被打断,并且被打断的时间也更长。根据工作经验,这会使得女性在劳动力市场处于不利地位。实际上,证据表明,白人女性和男性之间大约一半的可观察收入差异可以由工作经验差异来解释。[3]22%差异中的另外5%~6%很可能归因于职业分割(occupational segregation)。[4]简而言之,女性在相对较低工资的办事员和服务员性质的职业上人数超过比例(overrepresented),而在相对较高工资的精密生产、手工艺和维修职业上人数不足(underrepresented)。许多研究还表明,当工作性质保持固定时,至少可以消除一半的职业工资差异;也就是说,工作的更高工资部分反映了对缺乏吸引力工作的弥补。[5]

由于这一例子是关于黑人收入和白人收入之间的差异,所以我们不能确切地知道男女收入差异所反映的劳动力市场的歧视程度。然而,工作经验和工作条件上的差异好像占可观察收入差异的一半以上。而且,一些不能解释的变化可能归因于社会形成的性别歧视。总的来说,劳动力市场歧视产生了不超过并且很可能低于10%的男女收入差异,这个推断看起来是合理的。

表11.6中的数据还描述了西班牙裔女性和男性遭受的收入惩罚。然而,证据表明,在调整了教育、年龄、工作时间、婚姻状况、地域、英语熟练程度和出生地的差异之后,生活在美国的西班牙裔工资水平仅稍稍低于(最多5%)那些非西班牙裔白人。[6]英语熟练程度较低已经成为西班牙裔远离高收入职业的一个特别重要的因素。

对证据的快速回顾表明,无法解释的工资差异在明显相同的白人和黑人之间、男性和女性之间以及西班牙裔白人和非西班牙裔白人之间确实存在。然而,无法解释的工资差异似乎不高,并且对于女性和西班牙裔而言差异很可能更少。这些差异可能来自歧视的影响,但是也可能来自无法度量的生产率差异。

如果在经济理论的框架下考虑,这些结论并不令人奇怪。工资歧视可能源自雇主不愿意雇用某个种族、文化群体或者性别的人。然而,这种选择不可避免地让雇主失去更高生产率的雇员以取代更低生产率的雇员。这将生产成本提高到没有歧视所实现的水平之上,并且最终将歧视企业驱逐出市场。因此,经济理论认为,正常的市场力量将倾向于减轻劳动力市场歧视的程度。

劳动力市场歧视在多大程度上导致了贫困。坦率地说,我们有很多理由怀疑歧视和贫困有很大的关系。

第一,虽然在黑人、西班牙裔和女性为户主的家庭中贫困率更高,但是48%的穷人生活在白人男性为户主的家庭中。因此,至少将近一半的穷人不能归咎于劳动力市场的歧视。

第二,一些证据表明,相对于高工资职业而言,白人男性和其他人之间的工资差异在低工资职业中更小。例如,根据美国劳工统计局《一般周薪工人工资和薪金:1996年第三季度》(Usual Weekly Earnings of Wage and Salary Workers:Third Quarter of 1996)的数据,在1996年第三季度的服务性职业(除了私人保姆和保安)中,女性的工资是男性工资的88%。这是一个明显的事实,因为穷人将在低工资的职业中工作。实际上,所谓普通工人歧视的证据与歧视对美国贫困的影响是不相关的。

第三,证据表明,白人男性和其他人的收入差距在低教育人群中更小,也就是说,低教育人群更可能是穷人。例如,1993年,在低于高中教育的全职男性工人中,黑人—白人的收入比例是0.97。[7]受更高教育的工人竞争更高收入的工作而产生的工资差异与受更低教育的工人竞争更低收入的工作而产生的工资差异相比,歧视对前者的影响看起来更大。

第四,即使收入差异随着时间的变化已经缩小,贫困率依然不变。我们已经提出了自1975年以来不能降低贫困率的证据。然而,在同一时期,美国女性/男性的收入比率(白人女性/白人男性、黑人女性/黑人男性、西班牙裔女性/西班牙裔男性)对于白人从0.58上升到0.78,对于黑人从0.75上升到0.86,而对于西班牙裔从0.68上升到0.86。[8]

第五,由歧视强加的收入罚款在大多数情况下非常小以至于不足以导致贫困,也就是说,不足以将贫困线之上的家庭收入降低到贫困线之下。换句话说,如果将因歧视而导致的收入损失还给歧视的受害者,那么在大多数情况下不足以将他们的收入提高到贫困线以上。

这样一种归还是否足以将家庭收入提高到贫困线以上取决于以下几个方面:家庭收入离贫困线有多接近;有多少收入来自于工资;归还的数额(或者歧视罚款的规模)有多大。将这些因素综合应用到缺乏长期研究的贫困数据上是不可能的,但是我们可以通过使用贫困人口的一般特征来得到一个上限。

在美国,典型贫困家庭是一个三口之家。2004年这样家庭的贫困线是15067美元。假定存在13%的歧视罚款,那么最大可能的罚款将是1958美元(0.13×15067)。但是这一罚款数只针对全部收入都来自工资且其小时工资水平至少是9美元的工人。大部分贫困工人在劳动力市场不会有如此高的工资。并且,这一计算是基于13%的惩罚百分比,我们前面的讨论认为该惩罚百分比对于许多歧视受害者而言太高了。然而,让我们假定每个收入低于贫困线的女性为户主、黑人和西班牙裔的家庭遭受这么大的歧视惩罚。即使这么多收入被归还给每个家庭,也仅有17%的家庭的收入被提高到贫困线以上。

政策含义。上面的大部分讨论表明,劳动力歧视并不是美国贫困的一个显著来源。因此,即使针对减少劳动力市场歧视的政策获得了成功,它们对贫困率也几乎没有影响。而在贫困与职业分割之间可能存在更强的联系,一些人希望减少后者来降低贫困率。然而,到目前为止,我们还不能通过公共政策来实现这一目标。经常被建议的一个方法是基于可比较的价值或者固有的工作要求所确定的支付比例来支付工人工资。然而,这种方法不可能在美国赢得太多的政治支持。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。