一、我国煤矿企业事故的经济损失估计

(一)事故损失的分类与估算办法

事故发生时除造成人的伤亡外,还会造成财物损失和其他损失。一般而言,企业生产事故造成的损失包括以下几个部分:①财产损失费用。该项费用主要包括因安全事故导致的财产报废、受损设施、设备的清理、修理、更换以及所涉及的材料、运输、人工等所有费用。如果企业参与了商业保险,则其损失将由企业和保险公司共同负担。由企业分担的部分构成了企业的安全损失,加上保险公司理赔的部分构成了整个社会的财产安全损失费用。②人员伤亡和补偿费用,包括因安全事故导致的人员死亡赔偿、丧葬费用、抚恤费用,伤员的医疗护理、照顾费用等。③事故处置费用。该项费用主要包括事故抢险费用(如动用的机具材料费用)和事故处置的人工费用,包括现场抢救费用、清理现场费用等。④额外管理费用。额外管理费用包括招聘、培训和使用替代者的费用,为减少或弥补生产损失而产生的加班费用,复产、复工的管理性工作费用,事故所引起的民事纠纷处理、行政处理和刑罚处理所涉及的费用。⑤生产损失费用。生产损失包括误工、停工、减员、减产、停产带来的一系列损失,表现为因损失员工工时而造成的生产损失和工资成本、生产流程中断造成的生产损失,以及生产线停顿期间的维护费用和再启动过程中的费用。⑥无形损失。事故所造成的无形损失体现在社会、企业、个人三方面,如对区域性经济和社会稳定的影响,对环境和公众安全的影响,对企业内部劳动关系、商誉和形象的影响,以及对与之相关的市场和发展机遇的影响等。而最直接的无形损失是伤亡者本人的生命价值、生活质量、精神和肉体所承受的痛苦,以及对其家庭造成的长期的甚至是永久性的精神创伤。需要指出的是,在计算事故损失时,虽然很多损失项目是可以用货币来计量的,但有些损失如人的生命与健康是很难用货币来衡量的。

在统计和度量安全生产事故财物损失方面有不同的分类方法,比如,可以将事故损失分为直接损失和间接损失、保险损失(投保损失)和非保险损失(未投保损失)或者经济损失(价值损失)和非经济损失(非价值损失)。其中,事故的间接损失、非经济损失比直接损失、经济损失更为巨大,也是估算和测算的难点。

一般而言,事故损失估算的基本方法是:首先计算出事故的直接经济损失以及间接经济损失,然后应用各类事故的非经济损失估算技术(系数比例法),估算出事故非经济损失,两者之和即是事故的总损失。即:

事故经济损失=ΣL1i+ΣL2i

事故非经济损失=比例系数×事故经济损失

事故总损失=事故经济损失+事故非经济损失

式中,L1i表示第i类事故的直接经济损失;L2i表示第i类事故的间接经济损失。

著名安全专家海因里希曾提出事故费用的“冰山理论”,即直接的事故费用只是总的事故费用的冰山一角,大量被隐藏的间接费用或非经济损失往往被忽略了或被隐藏起来了。表2-7是一些研究人员所做的事故直接

表2-7 事故直接损失与间接损失倍比系数

资料来源:罗云等:《安全经济学》,化学工业出版社,2004年版,第134页。

损失和间接损失倍比系数的研究结果,这些结果几乎无一例外地表明,事故所造成的间接损失是直接损失的几倍到几十倍。

鉴于生产事故损失的复杂性和严重性,国外有关学者对此开展了大量的研究。国际上关于事故费用的研究,经历了Heinrich(1930)—Simonds (1956)—Andreoni(1986)—HSE(英国卫生安全执行局)(1994)为阶段性代表的70余年的发展。每一个阶段都是在前一阶段的基础上有进一步的发展。[3]以往的事故理论研究往往侧重于事故的有形损失,即直接的事故损失。近年来,安全理论界研究的热点转向事故的间接损失,即由于事故导致的无形的、非价值因素的经济损失问题。事故的发生不仅会对企业产生极大的直接经济影响,而且会对企业商誉、工效及社会形象造成影响。对于事故损失的深入研究,不仅是事故处理合乎管理的需要,更重要的是通过系统分析事故的经济成本,找到引导和有效干预安全生产决策的方法,对于促进政府、社会和企业的安全生产科学决策和有效预防事故措施都有现实的指导意义。

(二)我国煤矿生产事故的经济损失

由于我国缺乏完整的煤矿事故所造成的经济损失的统计数据,这里借助部分安全生产事故汇编数据对我国煤矿生产事故造成的经济损失进行估算。

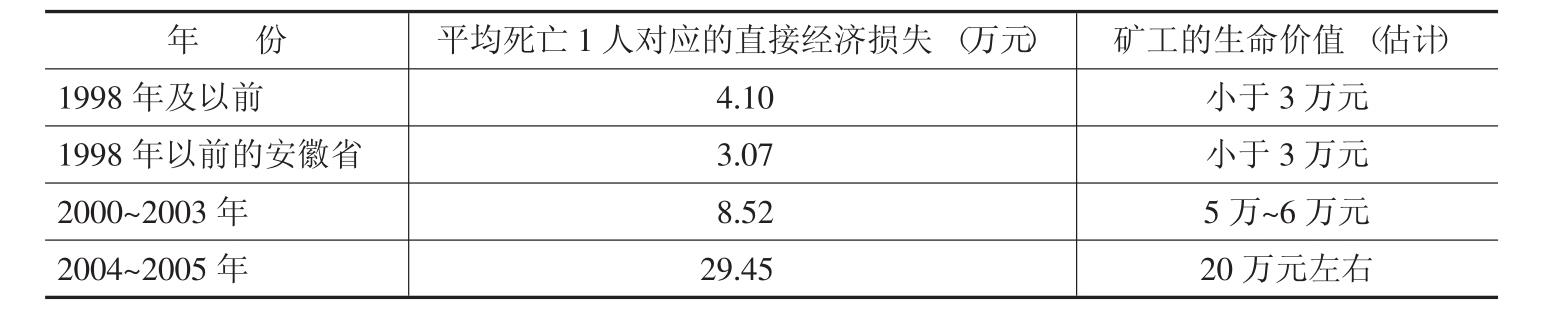

根据国家煤矿安全监察局人事司编《全国煤矿特大事故案例选编》、国家安全生产监督管理局编《特别重大事故案例汇编(2000~2003)》、国家煤矿安全监察局煤矿监察二司编《全国小型煤矿特大事故案例选编(2000~ 2003)》、国家煤矿安全监察局编《中国煤炭工业年鉴(2005)》以及安徽煤矿安全监察局编《以史为鉴警钟长鸣——安徽煤矿典型事故案例分析(1949~2003)》中有关特大煤矿事故的案例资料(见附录),可计算煤矿事故中死亡一人所对应的直接经济损失。经计算,在1998年及以前,全国平均死亡1人所对应的直接经济损失仅为4.1万元,其中,安徽省平均死亡1人所对应的直接经济损失仅为3.07万元;2000~2003年每死亡1人所对应的直接经济损失为8.52万元;2004~2005年煤矿每死亡1人所对应的直接经济损失为29.45万元,不到30万元(表2-8)。造成这种差距的原因,当然不是煤矿事故本身所造成的,而是计算方法和赔偿制度造成的,尤其是遇难矿工赔偿金额大小对计算煤矿事故的直接经济损失产生了直接的、巨大的影响。

表2-8 我国煤矿重大事故中平均死亡1人所对应的直接经济损失

根据我国1986年出台的国家标准《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/6721-1986)规定,伤亡事故经济损失指企业职工在劳动生产过程中发生伤亡事故所引起的一切经济损失,包括直接经济损失和间接经济损失。直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值;间接经济损失指因事故导致产值减少、资源破坏和受事故影响而造成其他损失的价值。直接经济损失有:①人身伤亡后支出的费用,包括医疗费用(含护理费用)、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资;②善后处理费用,包括处理事故的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用、事故罚款和赔偿费用;③财产损失价值,包括固定资产损失价值、流动资产损失价值。间接经济损失有:①停产、减产损失价值;②工作损失价值;③资源损失价值;④处理环境污染的费用;⑤补充新职工的培训费用;⑥其他损失费用。我国《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》的出台,标志着我国对事故所导致的直接损失和间接损失都有较为全面的认识,但是,这个标准对事故损失的具体计算标准偏低,导致我国在计算事故损失时出现低估损失的问题,特别是与国际比较时,差距就更大。

长期以来,我国煤矿伤亡人员的赔偿金额严重偏低,使得我国煤矿伤亡事故的直接经济损失也存在严重低估的情形。若以2004~2005年煤矿每死亡1人所对应的直接经济损失为30万元计算,据此推算,近年来我国每年的事故死亡人数在6000人左右,造成的直接经济损失高达18亿元(6000人×30万元/人)。根据国际上比较保守的事故经济损失直接、间接比1∶4计算,则我国每年煤矿的事故经济损失都在90亿元以上。因此,最保守的数据显示,我国煤矿安全生产事故造成的经济损失占整个煤炭行业工业总产值的2.2%、增加值的4.5%、利润总额的25%,以及应付工资总额的14%(根据2004年第一次全国经济普查数据计算)。[4]

而这是不包括非经济损失的数据,事实上,事故总损失=事故经济损失+事故非经济损失=事故直接经济损失+事故间接经济损失+事故直接非经济损失+事故间接非经济损失。如果将事故所造成的非经济损失通过价值化处理方法进行计算,则我国煤矿安全生产事故总损失还将在已有经济损失的数据基础上翻几番。

相比之下,以往我国有关政府部门对煤矿安全生产事故所造成的经济损失估计更是严重偏低。比如,2004年财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局在向国务院的一份请示中,承认煤矿事故每死亡1人,直接和间接的经济损失大约30万元,全国煤矿一年因伤亡事故造成的经济损失达20多亿元。[5]

二、我国煤矿矿工生命价值估计

同样,上述数据表明,我国矿工的生命价值是非常低廉的。刨去事故中的财产物资损失和抢险救援费用、事故罚款等,实际上发生事故时,死亡矿工家属真正能够得到的抚恤金在1998年之前不超过3万元,2000~ 2003年也仅为5~6万元,2004年以后则在20万元左右。这一方面说明我国开始重视矿工的生命价值,逐步承认矿工生命是煤矿中最重要的资源;另一方面则反映了长期以来我国在事故赔偿中的制度缺陷,矿工的生命价值被严重忽视的情况。这种情况为一些矿主进行野蛮地实行掠夺式开采“大开绿灯”。这种矿主们发现,不搞安全投资是划算的,而搞安全投资则是不划算的,因为区区几万元的赔偿与巨额的安全投资成本相比,简直就是九牛一毛。出了事故,也是采取不救援的态度,因为姑且不说救援需要花不少费用,就是救援成功,给付重伤和轻伤矿工的医疗费用往往超过死亡矿工的赔偿金。“理性”的矿主是不会这么“傻”的,这就是为什么出了事故,煤矿老板总是“一跑了之”的原因。由此造成巨大的社会成本,则由矿工家属、国家政府来背负。这是我国煤矿事故层出不穷的一大原因。

1996年原劳动部发布的《企业职工工伤保险试行办法》,使我国对安全生产事故中员工伤亡赔偿有了法律法规依据,这在当时是一个巨大的进步。但是,该规定对员工伤亡的赔偿标准严重偏低,如果按照该规定办事,死亡1人所得到的抚恤金一般不到3万元。这就不能对工人的生命起到保护作用,也无法遏制矿难事故的频繁发生。2003年4月16日国务院第五次常务会议讨论通过、2004年1月1日施行的《工伤保险条例》,取代了此前的《企业职工工伤保险试行办法》,提高了工伤赔付标准,但也没有超过死亡1人赔偿20万元的标准。如此低廉的生命价格,对于约束矿主重视安全投入自然是不够的。按照《工伤保险条例》规定,职工因工死亡,其直系家属按照规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金:①丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。②供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为:配偶每月40%,其他亲属每人每月30%,孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%。核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资。③一次性工亡补助金:标准为48~60个月的统筹地区上年度职工月平均工资。

有鉴于《工伤保险条例》赔偿标准仍然偏低的现实,山西省政府出台一项政策,规定煤矿企业对死亡矿工的赔偿标准每人不得低于20万元人民币。此后,各地纷纷跟进,表示对死亡矿工的赔偿不低于20万元。从目前一些地区的做法来看,对死者家属的赔付首先按照《工伤保险条例》的规定进行,不足20万元的部分,由煤矿企业补足。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。