第三节 人力资源需求预测

人力资源的需求和供给预测是整个人力资源规划过程中最为关键的环节,在本节和下一节,将分别予以介绍,重点讲述需求和供给预测的技术方法。

人力资源需求预测是依据企业的战略发展规划、组织能力及岗位要求为出发点,综合考虑各种因素,对未来人力资源的类型(数量、质量和结构等)进行盘点,有计划、有目的地协调组织人力资源,使其适应管理者的目标活动。它是制定人力资源规划,实施培训和开发方案的基础,它的准确性对人力资源规划的成败具有决定性的作用。

一、人力资源需求预测的内容

(1)人力资源数量预测。主要是指企业规模扩大,行业调整等发展带来的人力资源新需求。

(2)人力资源结构预测。由于人口统计学的变化和经济结构的变化,必然引起企业人力资源结构的变化。通过人力资源结构预测,可以保证企业在任何情况下都具备较好的人力资源配置,避免出现不同层次人力资源的结构失衡。

二、人力资源需求预测的影响因素

企业人力资源一方面与外部的经济、社会、政治、法律环境和技术发展有关,另一方面又与企业内部的战略方向、经营现状、管理水平、员工素质相联系,因此,影响人力资源需求的因素大致分为企业外部环境影响因素和企业内部环境影响因素两大类。

(一)企业外部环境

1.经济发展水平对企业人力资源需求的影响

企业是社会经济的主体和细胞,企业的用人需求直接受经济发展状况的影响,在经济发展的景气周期内,社会的需求旺盛,相应地,企业的人力资源随企业业务需求的增加而增加;相反,在经济萧条的阶段,社会需求低迷,消费能力下降,企业的人力资源需求相对不足。

2.产业结构对人力资源需求的影响

企业生存在产业之中,产业结构的变动对企业的影响是至关重要的,如第一产业的比重降低,第三产业的比重上升,会导致不同技能的人才过剩或短缺;产业结构变化引起的行业之间工作技能的转移也对人力资源需求结构产生影响,如制造业对高科技技术的运用,势必会影响其他与高科技有关的行业向制造业转移,继而引起现有人力资源结构的变化。

3.技术变革对人力资源需求的影响

新技术革命的发展催生了许多新兴的行业,如生物制药、基因工程等的迅速发展,对能胜任这些行业的人才产生了很大的需求。

4.社会政治等因素等对人力资源需求的影响

国家宏观政策一方面对企业人才的开发和利用具有导向作用,随着我国对外开放程度的提高,国内企业不仅面临“走出去”的瓶颈,还要应对外国公司的直接竞争,因而企业会增加对具备海外工作经历或学习境外企业管理专业的人才的需求。

另一方面会影响企业所处行业的人才结构调整,如党的十八大报告和2013年的政府工作报告均将加速我国经济结构转型作为工作重点,现有行业与新兴行业的更迭不可避免,从而对人力资源数量和所具备的知识、技能的需求也会有所变化。

5.竞争对手

外部竞争对手一直是影响企业人员需求的一个重要因素。竞争者之间可能相互争夺人才,直接影响企业的人力资源配置和需求,特别是在人才紧缺的地方,竞争对手的人才策略对企业有很大的影响,企业需要有针对性地进行人力资源需求预测。

(二)企业内部环境

1.企业战略

企业战略是进行人力资源需求预测的重要因素,企业的战略目标决定了企业发展的方向和目标,决定了企业为达目标所需要的人才数量和质量。战略一旦制定,就会对企业未来的人力资源需求和配置产生决定性影响。如果企业采取扩张性的发展战略,打算开拓新的市场或是进入新的业务领域,则将来需要具备一定素质的员工需求就会增加,因此,企业战略对人力资源需求的影响是根本性的。

2.企业现有人员的素质和流动情况

人力资源需求预测其实不仅是预测未来的人才需求,合理使用现有的人力资源显得更为重要。现有的人员是否能满足企业增加产量、提高效率的需要,是否能适应市场竞争的需要。如果现有的人员配置合理,能够达到企业的目标要求,那么人力资源需求的预测可以着眼于未来。另一至关重要的方面是要考虑企业人员的流动性,包括自然的退休,合同到期以及主动的离职等。只有在掌握了现有人员的流动情况之后,才能对人力资源的需求做出相对准确合理的预测。

3.企业的经营效率和管理水平

企业的经营效率和管理水平也是影响人力资源需求的重要因素。高效率的企业为了满足企业高速扩张的需要,可能只需要数量较少但质量很高的人员;同样,管理水平的高低也影响人力资源的需求,管理水平高,则企业可以充分利用现有人员的知识和才干,最大限度地发挥他们的能力,这也是企业对高水平的管理人员需求较大的原因。

三、需求预测的方法

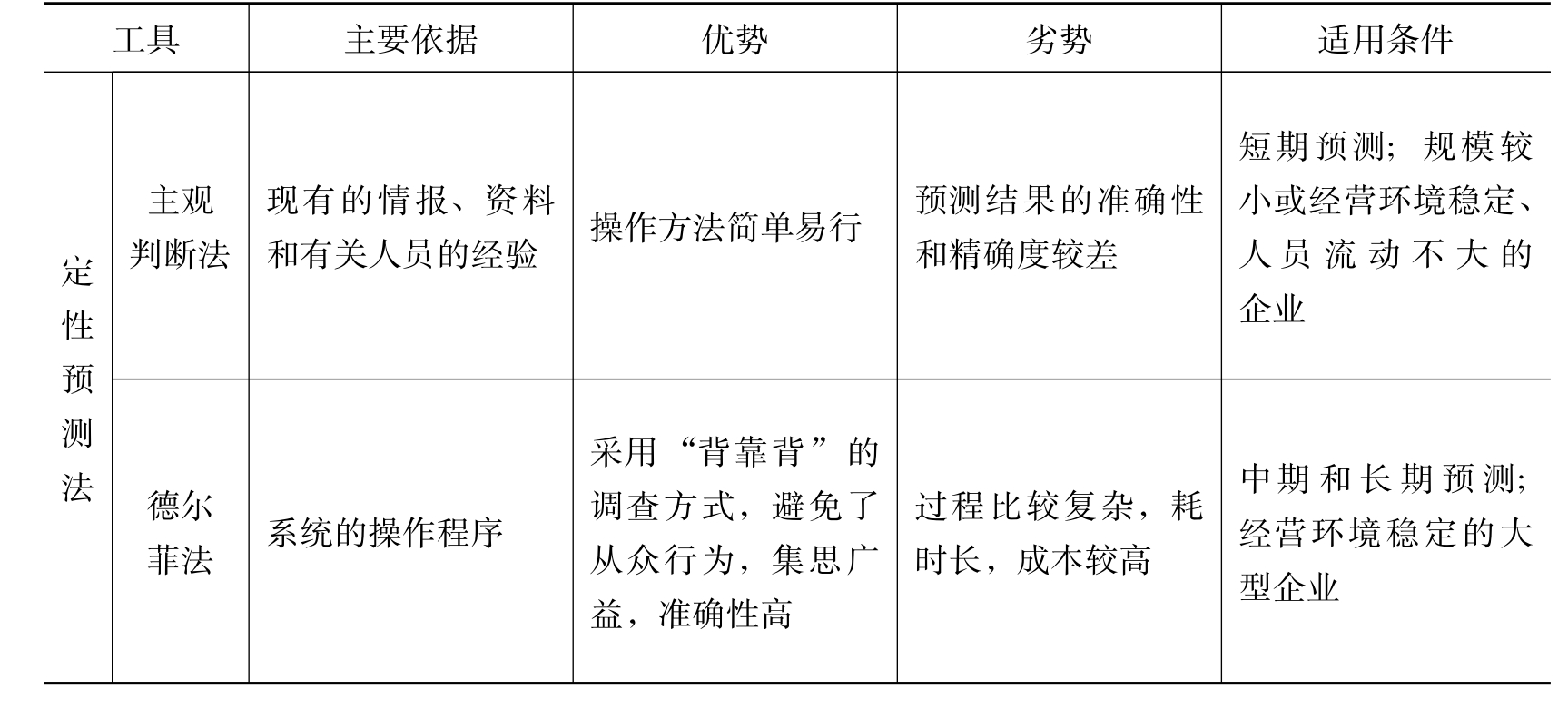

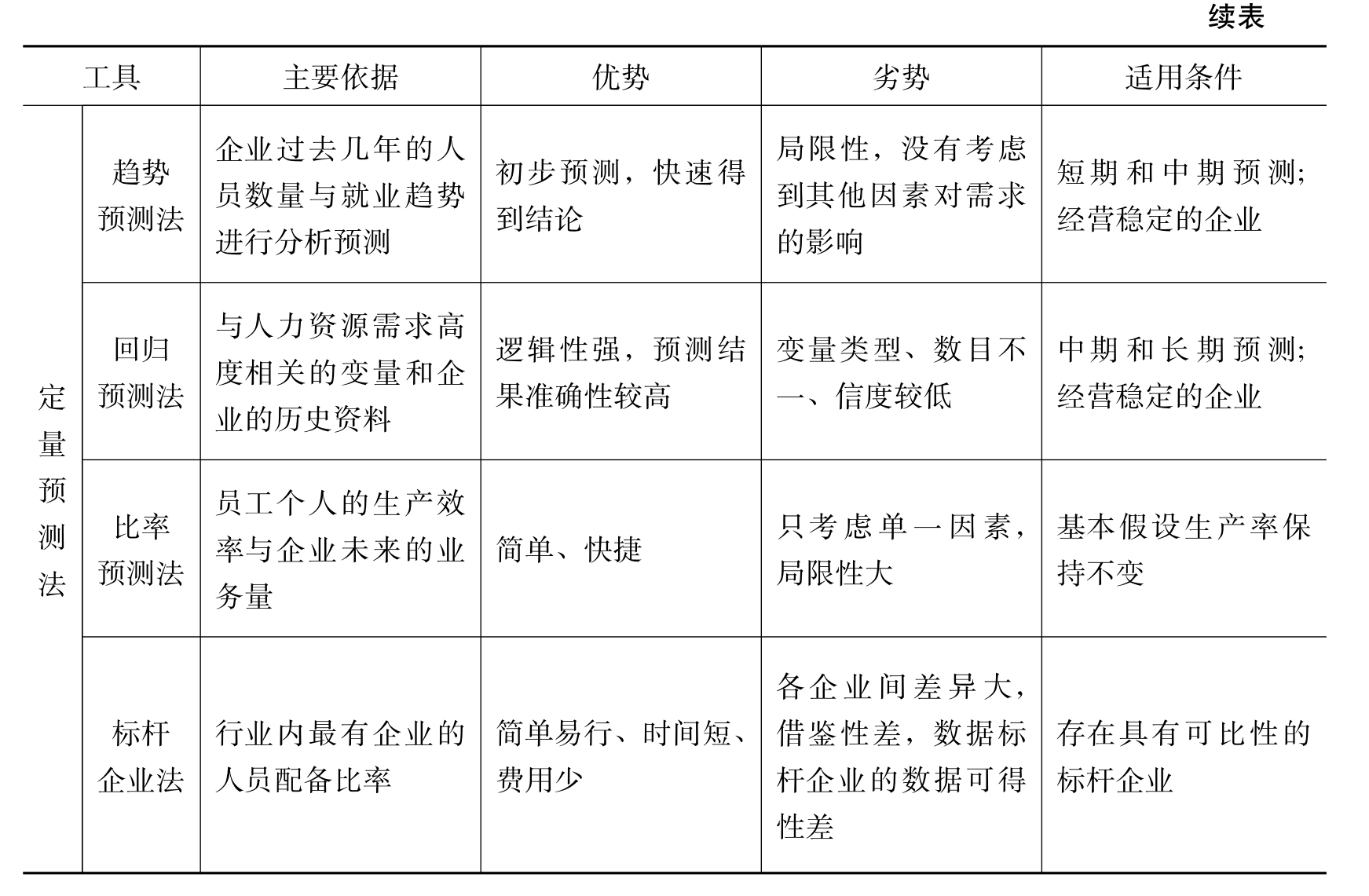

人力资源需求预测的方法受到很多不确定因素的影响,预测方法也是多种多样,但大体上可以分为两类,即定性预测法和定量预测法。定性预测法包括现状预测法、主观判断法、德尔菲法等;定量预测法包括工作负荷法、趋势预测法、回归分析法、比率预测法、标杆企业法、生产函数模型、工作量定员法等。下面就几种常见的方法进行介绍。

1.定性预测法

(1)主观判断法

主观判断法也称经验预测法。就是利用现有的情报和资料,根据有关人员的经验,结合本公司的特点,对公司的人员需求加以预测。经验预测法可以采用“自下而上”和“自上而下”两种方式。“自下而上”是由直线部门的经理向自己的上级主管提出用人要求和建议,得到上级主管的建议;“自上而下”的预测方式就是由公司经理先拟定出公司总体的用人目标和建议,然后由各级部门自行确定用人计划。最好是将“自下而上”与“自上而下”两种方式结合起来运用,先由公司提出员工需求的指导性建议,再由各部门按公司指导性建议的要求,汇同各个相关部门确定具体用人需求;同时,由人力资源部门汇总确定全公司的用人需求,最后将形成的员工需求预测交由公司高层审批。

这种方法主要是凭借经验来进行的,因此它主要用于进行短期的预测,并且适用于那些规模较小或者经营环境稳定、人员流动不大的企业;同时,在使用这种方法时,还要求预测人员必须具有丰富的经验,这样预测的结果才会比较准确。

(2)德尔菲法

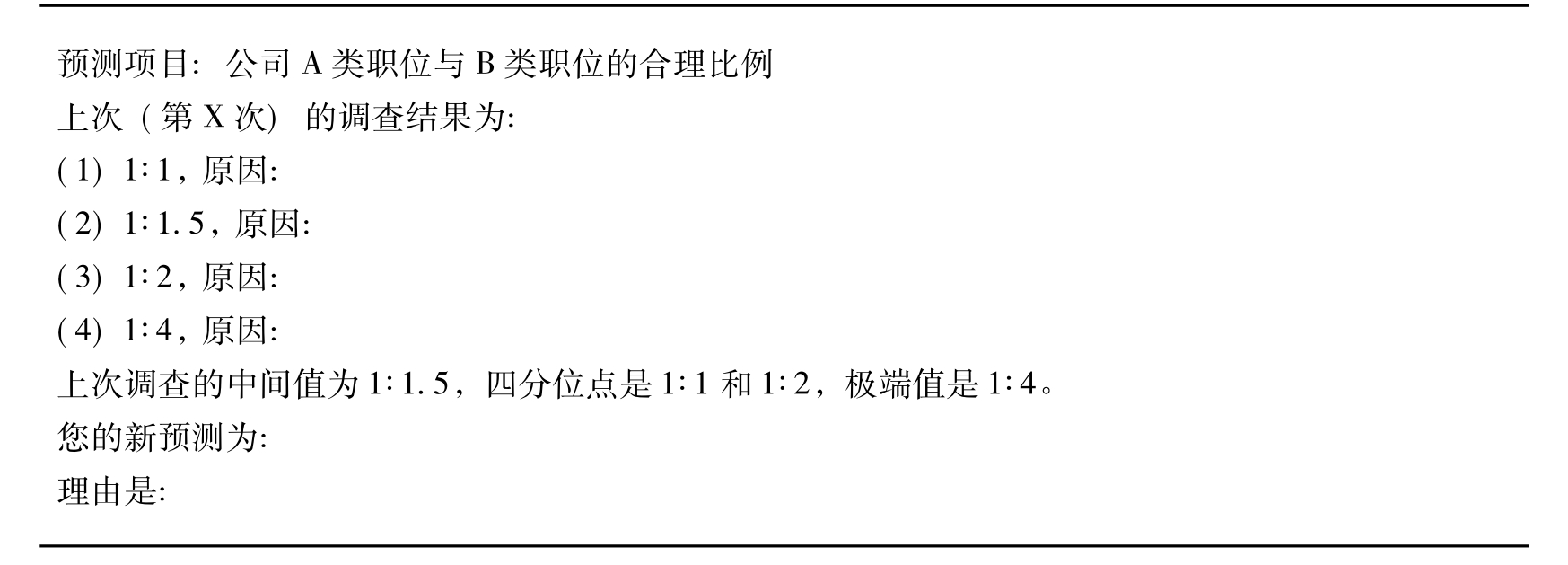

德尔菲法(Delphi)也称作专家预测法或集体预测法,是20世纪40年代末由美国兰德公司开发的一种人员需求预测方法,属于主观判断法的一种。德尔菲法依据系统的程序,采用匿名发表意见的方式,即专家之间不得互相讨论,不发生横向联系,只能与调查人员发生关系,通过多轮次调查专家对问卷所提问题的看法,经过反复征询、归纳、修改,最后汇总成专家基本一致的看法,作为预测的结果。这种方法具有广泛的代表性,较为可靠。一个德尔菲法调查表的例子如表3-5所示:

表3-5 德尔菲法调查表

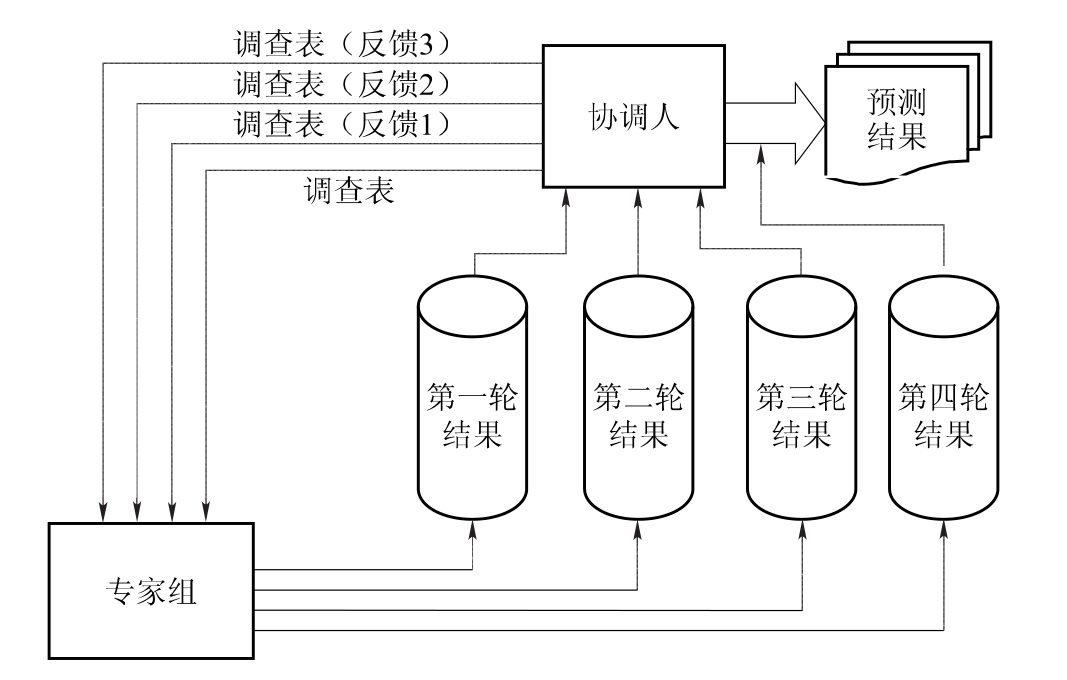

德尔菲法的具体实施步骤,如图3-9所示:

图3-9 德尔菲法的具体实施步骤

①组成专家小组。按照课题所需要的知识范围,确定专家。专家人数的多少,可根据预测课题的大小和涉及面的宽窄而定。

②向所有专家提出所要预测的问题及有关要求,并附上有关这个问题的所有背景材料,同时请专家提出还需要什么材料。然后,由专家做书面答复。

③各个专家根据他们所收到的材料,提出自己的预测意见,并说明自己是怎样利用这些材料并提出预测值的。

④将各位专家第一次判断意见汇总,列成图表,进行对比,再分发给各位专家,让专家比较自己同他人的不同意见,修改自己的意见和判断。也可以把各位专家的意见加以整理,或请身份更高的其他专家加以评论,然后把这些意见再分送给各位专家,以便他们参考后修改自己的意见。

⑤将所有专家的修改意见收集起来,汇总,再次分发给各位专家,以便做第二次修改。逐轮收集意见并为专家反馈信息是德尔菲法的主要环节。收集意见和反馈信息一般要经过三、四轮。在向专家进行反馈的时候,只给出各种意见,但并不说明发表各种意见的专家的具体姓名。这一过程重复进行,直到每一个专家不再改变自己的意见为止。

⑥对专家的意见进行综合处理,得到最终的意见。

综上,德尔菲法的优点是:第一,它吸取和综合了众多专家的意见,避免了个人预测的片面性;第二,它不采用集体讨论的方式,而且还是匿名进行,也就是说采取“背靠背”的方式来进行,这样就使专家们可以独立的做出判断,避免了从众的行为;第三,它采取多轮预测的方式,经过几轮的反复,专家们的意见趋于一致,具有较高的准确性。缺点是过程比较复杂,花费时间较长。

实施德尔菲法时需要注意以下三个问题:

第一,挑选的专家应该具有权威性,人数一般不要少于30人,问卷的返回率应不低于60%。

第二,调查表中问题的设计应该表达清晰、措辞准确,不容易引起歧义,且征询的问题不宜过多。

第三,要尽可能地提供给专家充分的背景资料和信息,使他们能够进行准确的判断和预测;同时允许专家主观估计结果,但必须说明估计的理由及依据。

2.定量预测法

(1)趋势预测法

这种方法是指根据企业过去几年的人员数量,分析出它在未来的变化趋势并依此来预测企业在未来某一时期的人力资源需求量。使用这种方法进行预测,相对比较简单直观,但是由于在使用这种方法时,一般都要假设其他的一切因素都保持不变或者变化的幅度保持一致,因此具有比较大的局限性,多适用于那些经营稳定的企业并且主要作为一种辅助方法来使用。

趋势预测法具体的步骤是,首先收集企业在过去几年内人员数量的数据,并且用这些数据作图,然后用数学方法进行修正,使其成为一条平滑的曲线,将这条曲线延长就可以看出未来的变化趋势。在实践中为了简便起见,往往将这种趋势简化为直线关系。下面通过一个简单的例子,来看一下这种方法是如何使用的。

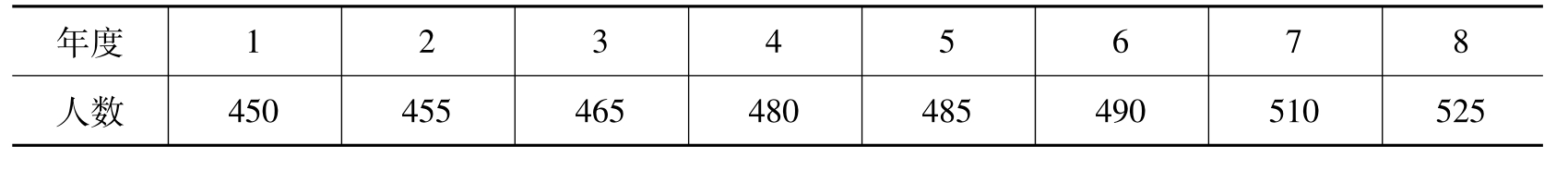

例如,某公司过去8年人员的数据如表3-6所示,请预测今后第二年和第四年人力资源的需求是多少。

表3-6 某公司过去8年的人员数量

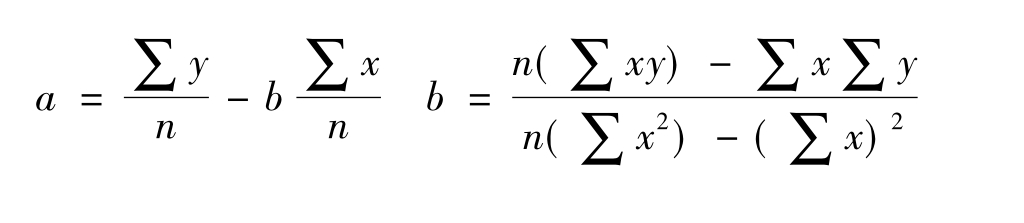

首先,根据过去几年人员的数量来分析它的变化的趋势,如果假设是一种线性变化,人数是变量Y,年度是变量X,那么根据下面的公式可以分别计算出a和b:

a= 435.357 b= 10.476

趋势线就可以表示为Y= 435.357+10.476X,即每过一年,企业的人力资源需求要增加10.476,通常取为整数11。这样就可以预测出今后第二年和第四年的人力资源需求:

Y2=435.357+ 10.476*(8+2)=540.117≈541 Y4= 435.357+ 10.476*(8+ 4)= 561.069≈562

所以,今后第二年的人力资源需求为541人,而第四年的人力资源需求则为562人。

(2)回归预测法

这是从统计学中借鉴过来的一种方法,由于人力资源的需求总是受到某些因素的影响,回归预测法的基本思路就是要找出那些与人力资源需求关系密切的因素,并依据过去的相关资料确定出它们之间的数量关系,建立一个回归方程,然后再根据这些因素的变化以及确定的回归方程来预测未来的人力资源需求。使用回归预测法的关键是要找出那些与人力资源需求高度相关的变量,这样建立起来的回归方程预测效果才会比较好。

根据回归方程中变量的数目,可以将回归预测法分为一元回归预测和多元回归预测两种。一元回归由于只涉及一个变量,因此建立回归方程时相对比较简单;而多元回归由于涉及的变量较多,所以建立方程时要复杂许多,但是它考虑的因素比较全面,所以预测的准确度往往要高于前者。由于曲线关系的回归方程建立起来比较复杂,为了便于操作,在实践中往往都是用线性回归方程来进行预测的。下面我们来看一个一元线性回归预测的例子。

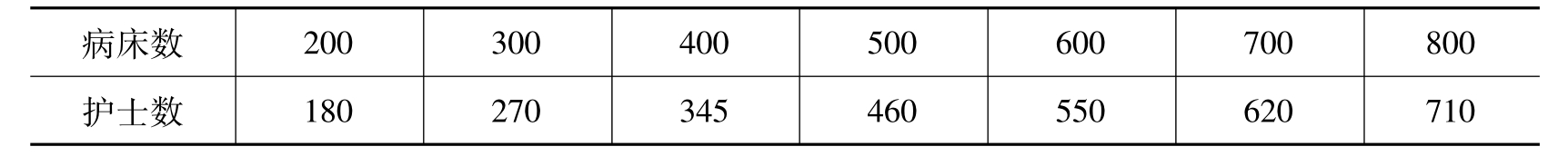

例如,某家医院要预测明年所需的护士数量,如果使用回归预测法,首先就要找出护士的需求量与哪些因素关系比较密切,对相关数据进行统计分析后可以发现病床数与护士的需求量之间相关程度比较高,接下来就要分析它们之间到底是一种什么样的关系,医院的人力资源经理找来自己医院和其他医院病床数以及护士数的数据,如表3-7所示:

表3-7 病床数和护士数的数据

将病床数设为自变量X,护士数设为因变量Y,两者之间的线性关系可以表示为Y= a+ bX,其中计算a和b的方法和趋势分析中使用的方法一样,经过计算得出a= 2.321,b=0.891,回归方程就是Y=2.321+ 0.891X,也就是说每增加一个床位,就要增加0.891个护士。由于医院准备明年将病床数增加到1 000个,所以需要的护士数就是894人:

Y=2.321+0.891* 1 000=893.321≈894

(3)比率预测法

这是基于对员工个人生产效率的分析来进行的一种预测方法,进行预测时,首先要计算出人均的生产效率,然后再根据企业未来的业务量预测出对人力资源的需求,即所需的人力资源=未来的业务量/人均的生产效率,例如对于一所学校来说,目前一名老师能够承担40名学生的工作量,如果明年学校准备让在校学生达到4 000人,那么就需要100名老师。如果考虑到生产率的变化,计算公式可以做如下的修改,所需的人力资源=未来的业务量/[目前人均的生产效率*(1+生产效率的变化率)]。使用这种方法进行预测时,需要对未来的业务量、人均的生产效率及其变化做出准确的估计,这样对人力资源需求的预测才会比较符合实际,而这往往是比较难以做到的地方。

比率预测法还可以做进一步的延伸,利用各类人员之间的比例关系,根据已知的某类人员的数量来预测对其他人员的需求,例如已知老师和教学辅助人员之间的比例为10∶1,学校准备在今后三年内使教师数量达到500人,那么对教学辅助人员的需求就是50人。进行这种预测时,要求人员之间的比例关系比较确定,如果比例关系变动较大,那么预测的结果就会不准确。

(4)标杆企业法

标杆企业法是指根据本行业内最优企业的人员配备比率来确定本企业各职位的人员需求的一种需求预测方法。这种预测方法的关键点是找到具有可比性的企业。标杆预测法的优点在于简单易行,所花费的时间和费用较少;缺点是各企业情况有差异,可能缺乏借鉴性,而且关于标杆企业的数据不易取得。

基于以上分析,将人力资源需求预测的常用方法加以总结和梳理,如表3-8所示。从技术层面来看,上述方法能对人力资源的需求进行有效分析,但从实际操作层面来看,决策者对预测结果的判断才是最关键的。无论是分析已有的经验、历史数据、各种比率还是变量之间的关系,权变因素都是决策者必须要考虑的。因此,要对预测结果进行持续修正。

表3-8 人力资源需求预测方法汇总表

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。