第二节 服务业跨国公司与制造业 跨国公司的区别

过去的研究集中在制造业跨国公司,然而由于服务业跨国公司具有较多的特殊性质,在理论上,其研究也具有较大差别。因此有必要首先对服务业跨国公司与制造业跨国公司的区别进行探讨,以明确研究对象及其特殊性。

一、先天形成的供需特性不同

在服务行业里,有一个比较常见而又很特殊的现象,那就是过剩的需求与过剩的供给并存。几乎所有的中国人都会深有感触:在春节期间,当我们想出去旅游时,就会发现各地的旅馆好像都爆满了;想出门游玩时,就会发现公园、游乐场、百货店都是人山人海,排队是普遍现象,到处都是需求过剩的景象。

然而,当春节过完,大家都开始上班时,再到公园、游乐场、百货店去看,可能就会发现门可罗雀,此时很可能业主一天的营业收入尚不足以弥补每日的成本,例如水电费的开支,这看起来就是供给过剩。

这种过剩的需求与过剩的供给并存的现象在服务业中是由来已久、司空见惯的了。制造业中供需的波动也会有,但往往发生概率都比较小而且可以通过各种措施在短时间里消除。然而服务业过剩需求和过剩供给的情况,悬殊很大,而且绝不是偶然现象,每年的春节依旧还是上演着同样的热闹场景。这种服务业的供需矛盾表象背后是有深层原因的,也是服务的特殊性造成的。下面本书对服务与制造业跨国公司先天形成的供需差别进行比较。

1.需求差别

从需求特点来看,无论制造产品还是服务产品在需求量的时间跨度上的表现都是有波动性的。然而,两者的波动规律和幅度却有不同。

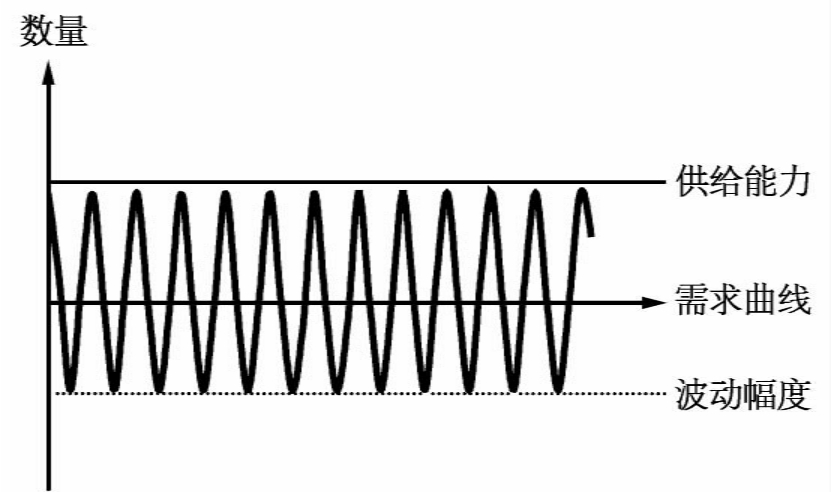

首先,大多数的服务产品在一个短时期的跨度里,需求的变化是有规律的上下波动的。例如快餐业在每天中午、下午的用餐时间里,业务是最繁忙的;美容、休闲、娱乐则是在每周末达到业务高峰;会计在月末、年末是最忙的;而旅游、饭店则是在旅游黄金周——每年的“五一”、“十一”时生意兴隆(如图2-1)。

图2-1 服务企业供需分析

资料来源:本研究整理。

然而,从一个较长的时间跨度(例如五年或十年)来看,服务需求的总体趋势还是较稳定的。Fuchs曾对服务行业在经济周期中表现出的稳定性进行了论述,并指出“服务经济发展最使人感兴趣的一个方面就是它展示了一个前景,即它在商业周期中将会日益稳定”。

这种短期巨大波动、长期稳定的需求特点主要是因为在服务行业中,消费与购买必须是同时进行的,因此顾客一旦有了需求,就会立即进行购买并消费。正如我们每天都要吃中、晚餐;只有少数人愿意错开春节的高峰不回家过年、不与家人进行娱乐活动;因为这样做的代价太高,多数人宁可忍受服务质量降低或价格上涨都会选择即时的服务需求,这就使得服务产品的需求在任何时候都能够被真实地表现出来。

其次,在制造行业中,消费与购买是可以分开进行的。大部分制造业产品都是耐用品,是可以储存的,而消费者往往也具有一定库存。

在此先提出一个“消费需求”和“购买需求”的概念,所谓“消费需求”是消费者对于产品消费的数量和时间的需求,它是消费者真实需求的反映;而“购买需求”则是消费者对于产品购买的数量和时间的需求,它是消费者实际需求的表现。因此,需求曲线往往是购买需求的反映。

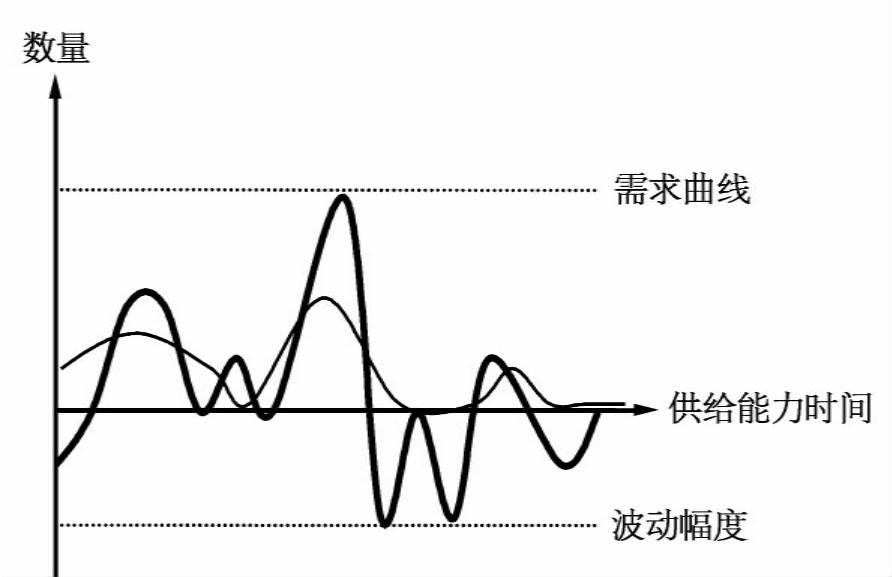

美国学者W.C.Mitchell曾说过:“物品的耐用性看来是对周期波动幅度最有影响的因素。”一般来讲,人们对于制造产品的消费需求是比较稳定均衡的,然而由于每个消费者拥有库存的习惯不同,因此表现出的购买需求在时间和数量上都有较大差别。实际的消费需求(也就是对物品的享用)决定于消费者手中的现货,而不取决于对物品的购买。新产品的购买需求和对资本货物的投资一样,会随着收入、期望以及其他起决定作用的因素的变化而发生很大的周期性变化,而实际消费需求却保持相对稳定。此外,制造商和经销商实施的各种促销、广告宣传等营销手段,也会使购买需求的波动幅度加大。这就造成了从总体、最终的购买需求表现来看,制造产品的需求曲线无论在长期还是短期内都呈现出大幅度、较不规则的周期波动(如图2-2)。

图2-2 制造企业供需分析

资料来源:本研究整理。

2.供给差别

首先,制造产品是能够储存的,服务产品则不能,这可能是制造和服务的最重要的区别。虽然,有些制造产品不能储存很长时间,如易腐烂的食品,但绝大多数制造产品都是可以储存的。因此,通过在预测需求的基础上建立一定的库存使制造企业的运营要容易得多。从这个方面来讲,通过利用库存的缓冲作用,制造企业的供给能力变动的弹性相对较大,因此在较短时期内,虽然需求有波动性,但制造企业的供给能够保持相对平稳,并使得供需平衡。

当然,制造企业不可能长期地通过库存来对供给能力进行调节,消费者手中有存货就会削弱耐用品的消费和生产之间的关系。制造企业长期大幅度波动的需求曲线表明,制造企业的长期供给还是会随着长期需求而波动的。而且,各厂商增加或减少其存货的速度方面的周期性变化,也会使得制造该产品的行业的整体供给波动幅度加大,以迎合供需的平衡。

其次,在服务行业中,没有任何存货可言,消费和产出必然保持一致。虽然长期的服务需求是相对稳定的,但是面对短时间周期性的波动,许多服务企业却无法做到利用库存来调节需求和供给能力之间的不平衡,这是服务企业的独特之处(Schmenner,1995)。

通常服务企业必须先预测有什么样的需求,然后确定其供给能力来满足需求,但由于缺乏库存的缓冲,生产出的服务必须立即被消费,因此服务企业供给能力的变化余地通常并不大。如果实际需求低于预测值,企业会付出过量投资于能力(如设施、人力等)的代价;如果需求超出了预期值,那么会带来严重的机会成本(即损失收入),企业运营将有可能恶化。

下面从企业规模、生产率两个方面来比较两类型企业的供给状况。

(1)企业规模。

由于制造产品可以储存,因此往往大多数的制造企业都具有一定的库存,使持续一致的产量迎合不断波动的需求量,所以制造企业的购买需求并不一定与消费需求相一致。而制造企业的规模产量则通常是一段时期需求量波动的平均量。从这个意义上来讲,制造企业的规模或称供给能力是可以低于需求的最高峰值的,因为库存提高了制造企业的供给能力,这也就避免了过分投资与能力的浪费。

也可以说,在保证产品质量和数量能够满足顾客的需求的情况下,制造企业所选择的企业规模或供给能力往往低于需求量的最高值。

服务产品的特性之一就是不可储存性,也就是在生产的同时就须进行消费,即在服务性行业中,购买需求必须等于消费需求。在多数情况下,对于所面临的业务急剧增加时,由于没有库存可以缓解供需矛盾,供给弹性相对较小,供给能力无法显著提高,而进行即时消费的顾客如果不愿意长时间等待就会选择另寻商家,这对于服务企业来讲损失的不仅仅是有形的收入,更多的是顾客忠诚度等无形资产的损失。因此,提高企业的规模,增加供给能力以满足高峰时期的需求,是服务企业的通常做法。对于低需求时过量的供给能力所带来的损失,用高峰时获得的大量利润来弥补,从而减少企业经济上的整体损失,如机会成本、声誉以及顾客的忠诚度等等。

因此,服务企业的供给应首先确保在需求高峰时有足够的能力。因为对许多企业来说,高峰期是保证一个企业财务状况良好的关键时期。消费者的需求大多是即时性的,面对高峰时期的大量需求如果不把握时机,就会造成恶劣的后果。

也可以说,在保证产品质量和数量能够满足顾客的需求的情况下,服务企业所选择的企业规模或供给能力往往接近或等于需求量的最高值。表2-3可以部分说明通常服务企业的资产规模较大。

表2-3 美国制造业和非制造业平均每个企业资产规模比较

资料来源:根据《国际经济年鉴2000》,中国统计出版社2000.11的数据整理。

(2)生产率的变化。

对于制造企业来讲,由于具有库存,因此生产率通常情况是保持固定的,除非对技术或工艺进行了改变。而且制造企业可以通过未来的需求量来对生产率进行适当的变动,以调整供给状况,平衡供需关系。

就服务企业而言,由于需求的波动没有库存的缓冲,因此生产率往往是变化的。而且仅仅通过需求量来预测对生产率的影响,进而调整供给状况,也是不够的。需求的波动对于服务企业生产率的变化来说是更重要的。在非高峰时间里通常存在着空闲的劳力,需求量的增加如果发生在这种时间,那就可能使生产率大大提高,从而改善供给状况。相反,需求量的增加如果发生在高峰时间,则不可能造成生产率的任何提高,此时的供给状况变差。

另外,顾客一次性服务需求的数量或称“交易规模”(J.Hir-shleier,1962)也会对服务企业生产率变化产生影响。阿门·阿尔奇安、杰克·赫希利弗都曾对此进行过论述。一个顾客的服务购买次数的增加和在一次服务购买中的数量增加,都将使服务生产率增长,而且后一种情况的增长幅度更大。Schwartzman和Wilburn在对服务行业的研究以及George Benston对银行业的研究中也都发现了相同结果:同样的需求增长,如以扩大平均交易规模表现出来,其计量出来的生产率增长较大;如以增加交易次数表现出来,则其计量出来的生产率增长较小。

3.服务企业平衡供需的特殊措施

对于制造企业来讲,通过对需求的预测,并建立好的计划(合理的日程安排)和有效控制是很有必要,也是很有效果的。

然而服务企业需求决定生产,没有库存,不能运输,计划生产的不可能性,这造成了供需平衡的巨大障碍。为此,许多服务企业通过以下措施最大限度地对供给和需求进行调整。

(1)服务需求的调整。

首先,高峰需求协调,通过预约、分类等方法协调高峰时期的需求状况。

通过预约可以减小需求的变化,保证供给能力的准备充分,使企业更有序、更高效地为顾客服务。因此,可以通过优先为已预约的客人提供服务,鼓励顾客在消费高峰时期进行预约,从而合理安排需求,提高服务供给利用率。

另外,将需求进行分类,以不同价格提供多种条件的服务,以最大限度地利用服务能力,获得尽可能多的收入。随着预约情况的变化,服务企业可以灵活地调整每一种价格的服务规模,以达到最佳使用率和最大获利的目标。

旅馆通常采用这两种做法,通过预约合理安排需求服务,充分有效地使用房间,保证提前预定的需求得到满足。另外,对于定点住宿、频繁光顾的老客户,旅馆通常会提供减价房间,而且尽力做到保留一部分房间以满足这些人的需要,因为他们会带来每一房间最高的收益。对于临时来访而且没有预定的客人,就只能视供给情况而定了,而且收费也通常是较高价位的。

其次,需求转移,将高峰期的需求转移到低峰期,从而使服务能力在某种程度上得以均衡。

通常顾客的需求都是在某一时间内对某种服务的需要,这种需求是即时性的,比如每天在就餐时间里吃饭。但是这种需求有时也是可以转移的,这就取决于“需求时间的代替费用”(井原哲夫,1986)的高低,也就是顾客对于放弃、错开某个时间段来获取需求所付出的代价。比如顾客中午12点左右吃午餐,如果为了避开高峰时间,要么没饿就吃,要么忍受一阵子的饥饿再吃。如果错开时间吃午餐对于顾客来讲,代价太高,那么他会更愿意忍受拥挤所带来的不便,而按时就餐。因此,采取措施来降低“需求时间的代替费用”,可以在一定程度上转移部分需求。

服务企业往往会通过对需求波动进行分析(如季节性、一天之内的集中性等),利用价格变动以及其他服务政策、营销手段,分流高峰期部分对价格敏感的消费者、吸引不同时点的消费者,从而将部分需求转移到非高峰时段,平均不同时段的业务量。

由于每个顾客都关心价格,根据需求的波动采取不同的价格,可以平均不同时段里的需求。在需求下降的时间段里,降低价格将推动顾客更多地购买服务,而在需求高峰时期适当提高价格,会使高峰变得稍平些。例如节假日游乐场门票涨价,电话费在深夜时段里的减价服务,电影院提供早场特价票等等。

另外,变化的服务政策和营销手段也是转移需求的方法之一。例如,非高峰时期享受更加优质的服务、提供免费的附加服务等等,这种措施与价格变动同时运用,效果会更好。

(2)服务供给的调整。

首先,可以通过提高供给能力,预先为高峰时期准备足够的能力。

正如上面所提到的,高峰期是保证一个服务企业财务状况良好的关键时期,因此服务企业的供给首先要确保在需求高峰时有足够的能力。消费者的需求大多是即时性的,面对高峰时期的大量需求如果不把握时机,就会造成恶劣的后果。因此,预先为高峰期的到来做好充分准备,是非常重要的。

对于服务业来说,服务业运营的产出取决于在高峰期能产出多少。在非高峰期,不需要过于强调人员的高效率,因为此时的人员效率一般不会影响服务业的收入。然而,在高峰期,效率的下降将直接意味着收入的损失。因此,服务企业也需要利用过程流动图及信息流动图来对服务流程进行分析,找出瓶颈环节,增加高峰时产出量。例如,快餐店往往为高峰时间段安排最好的服务人员,并把最优秀的人员置于高峰期的关键工作岗位上。

而且,必要时扩大供给规模,能使供给能力(空间、设备、材料或劳动力)有较大提高。当然,这意味着供给能力在其他时间中将有富余,而对于这种富余能力,企业必须付出成本。一般对于服务企业来讲,需求低谷期都或多或少存在能力的富余和浪费。因此,关键在于高峰期如果可以获得足够的利润,那么就可以帮助弥补低谷时的费用。

其次,可以提高供给弹性,使企业规模更加灵活。

在现代社会竞争日趋激烈的情况下,过大供给能力的闲置也是成本的浪费。因此,服务企业试图从提高供给弹性来满足和适应顾客需求的波动。

在很多服务业里,最昂贵的可控成本是劳动力成本,但增加劳动力通常能够增加服务能力。因此,服务企业经常采用增加短期能力的方法来提高供给弹性,例如高峰时增加班次、外聘兼职人员、临时业务团队等等。这使得服务企业的规模更加灵活,企业更具有竞争力。

如果高峰期的能力受限于空间或设备时,可以采用短期租赁设备的方法。例如,在高峰期航空公司会租赁飞机,卡车公司或仓储公司也是一样。

另外,在高峰期引导顾客自我服务,也是提高供给弹性的方式之一。例如,有些餐馆在高峰期安排自助餐,往往能达到比较好的效果。这样可以节省很多服务人员,把他们安排到厨房等其他地方。

面对一些无法改变供给弹性、季节性强或周期性长的服务业来讲,过大供给能力的闲置所造成的成本浪费可以通过导入相关服务来解决。例如,当一些服务设施有多种用途时,可以通过在不同时期提供不同服务来充分利用企业能力以弥补损失(Roger W.Schmenner,2001)。例如:摄影城在没有电影拍摄需要的时候,对外开放,供游人参观;滑雪场在夏天改为度假村来吸引游客等等,这些都可以利用相当一部分供给能力(如昂贵地皮、设施、服务人员等),从而减少供给能力闲置的损失。

总之,上述服务企业与制造企业在先天上存在的差别,决定了服务业跨国公司与制造业跨国公司在国际市场上的诸多根本不同之处,并由此表现出来的企业发展过程当中的行为、关注点等等方面都是有差异的,是值得进一步去研究探讨的。

二、后天发展中关注点的差异

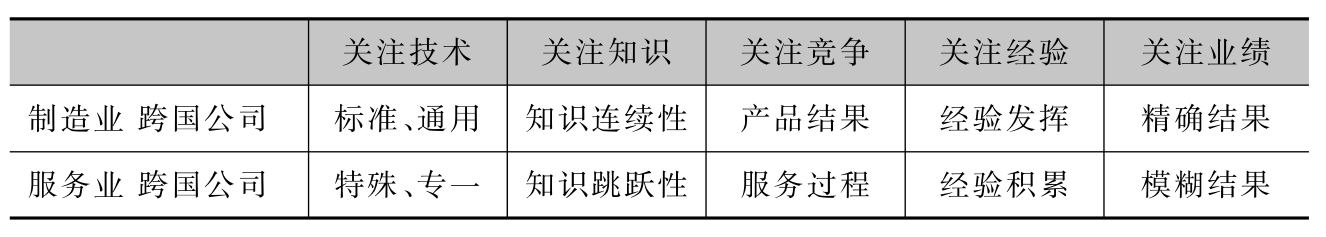

虽然,同属于跨国公司范畴,服务业跨国公司与制造业跨国公司在进行国际化发展的过程中,往往都面临着环境的改变和竞争格局的变化,然而在此过程中,服务业跨国公司与制造业跨国公司所关注的方面还是有许多差别的,有些甚至是矛盾冲突的。表2-4列出了服务业跨国公司与制造业跨国公司对于五个方面关注的差异。

表2-4 服务业跨国公司与制造业跨国公司关注差异

资料来源:本研究整理。

1.对于技术的关注

虽然服务业跨国公司与制造业跨国公司在生产中都有技术成分,但制造业跨国公司在全球化过程中追求更多的是技术的标准性和通用性,这样企业才能利用该技术在全球范围内大批量的生产,获得大量顾客的购买,从而创造规模经济。即使定制生产,也只是某些小方面非实质性的改动。

而服务业跨国公司则需要针对国家和地区的不同,为特殊的服务对象定制出与客户具体情况高度吻合的技术产品或服务,一旦获得顾客满意,就能维系长久的服务关系,从而增加利润。这也就是客户一般会与比较满意的服务商建立长期的合作与联系的原因。

2.对于知识的关注

在制造业跨国公司全球学习、知识的不断扩充过程中,知识的积累与连续发展是非常重要的。产品的更新换代,推陈出新,就是依赖于知识连续性。一旦某种技术被彻底拒绝,将成为企业的重大转折点,而且重新发展新技术的代价是高昂的。

然而,服务业跨国公司在国际发展中为赢得竞争,往往更加注重知识的跳跃性发展和令人耳目一新的全新服务模式。个性化时尚潮流主导着服务业的发展步伐,偶尔唤起复古的口号也是时尚的象征。在这方面,娱乐服务业最有发言权,一成不变的酿酒厂、面粉厂可以经营数百年,一成不变的音乐、娱乐业恐怕早就关门大吉了。一个又一个闪亮明星的登场,让Fans疯狂,让人们在茶余饭后有聊侃话题,这一切,似乎就应该是这样。

许多国外服务业巨头成功进军中国市场,凭借异国特色打开中国服务市场的大门,给中国服务市场带来活力的同时,也带来了竞争的加剧。

因此,创造全新的服务是服务业跨国公司发展的首要目标。试图对今天的消费者销售昨天的服务是不会有竞争力的。服务业更多地追求知识的间断性、跳跃性,在知识的不断创新中寻找机会,树立企业标新立异的性格来吸引顾客。这是与服务产品的一次消费性、异质性极其相关的,这也是服务业跨国公司更多采取的是差异化而不是成本战略的原因。

3.对于竞争的关注

服务业跨国公司与制造业跨国公司在国际发展中,都是关注竞争的,但关注点却有着区别。制造业跨国公司在与其他制造企业竞争时,主要关注的是产品这个实体是否具有竞争力,无论是商家还是顾客更多的还是关注产品结果,如质量、性能等,即使是售后服务也不过是企业对于产品质量、性能的一种担保承诺而已。只要在顾客眼里是物美价廉、他所心仪的产品,购买过程中稍微的不满意还是可以忍受的。

但是,服务业跨国公司要获得国际竞争的胜利,就不能仅仅关注所提供的最终产品的优劣,而更多的是关注服务过程本身。由于服务的不可分割性,服务更多地表现在商家与顾客之间的互动过程,顾客享受服务大多也就是享受服务的过程,因此在服务整个过程中,客户稍不适意就有可能走人,另行选择或是下次再不光顾。因此,服务的过程对于服务业跨国公司来讲才是至关重要的。

4.对于经验的关注

无论是生产还是服务,都会有经验的出现。制造业跨国公司重视经验的发挥,全球学习曲线或称经验曲线的向下倾斜,给制造业跨国公司全球生产带来了好处。而服务业跨国公司则更重视全球经验的积累,更多积累的经验将成为企业的巨大财富,无论是失败的还是成功的经验都弥足珍贵。这在咨询、培训、医疗等行业中体现得非常明显,深厚的经验积累是企业赖以生存和成功国际化发展的法宝。

服务型跨国企业对于经验积累主要表现在品牌形象、企业声誉的建立上,虽然制造业国际品牌和声誉也能带来巨大效应,但良好的服务品牌和声誉能够比制造业更多地利用全球一致性来获得利润。因为强大的服务品牌和声誉给顾客的消费活动提供认知和保证,从而减少顾客在选择过程中对服务产品的无形特性产生的不确定感觉,使该服务品牌从其他服务品牌中脱颖而出。

5.对于业绩的关注

在国际化发展中,服务与制造企业都关注业绩。制造业跨国公司更多的是得出精确的、数量化的结果,如利润、产值等,而服务业跨国公司若仅靠一些数字是不能说明问题的,一些模糊的、难以定量化的指标如客户满意度、公司声誉等都是直接与企业业绩相联系的非常重要的指标。

根据以上五大方面的差异分析,我们有理由相信服务业跨国公司与制造业跨国公司存在着巨大的差异,而过去成功解释制造业跨国公司的许多理论在服务业跨国公司中已显得不适用了。因此有必要对服务业跨国公司单独提出来,进行深入的研究。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。