1.2 对既有文献的综述和评估

1.国外的理论进展

伍德罗·威尔逊在行政学领域的学术地位,与亚当·斯密在经济学领域的地位相当,都是为一门科学开具了“出生证”的人。这位前美国总统在1887年写道,行政学的研究目标之一“在于发现政府以最少的资金和精力为代价,并以最大可能的效率来做这些适当的事”。但在美国的宪政框架内,“效率”并非政府的最高价值目标。[3]

站在现代政体而非国体的角度,马克斯·韦伯在其经典之作《经济与社会》(原版1921年)中提出:“根据全部经验,纯粹的官僚体制的行政管理……精确、稳定、有纪律、严肃紧张和可靠……纯粹从技术上看可以达到最高的完善程度。”[4]不过韦伯没有料到公职人员期望比岗位和收入稳定更多的好处。

近期被中国学者引用最多的“瓦格纳法则”,是19世纪柏林大学教授阿道夫·瓦格纳考察欧洲、日本、美国的财政支出后发现,各国财政支出的规模和政府职能都呈现出不断增长的趋势。瓦格纳断定,随着经济进步和增长,公共开支增长的幅度要大于经济增长幅度。此即“公共活动递增的瓦格纳定律(法则)”。

布坎南在20世纪60年代指出:“公共选择理论提出,智力上老练的政府的失败(类似于先前市场的失败)推动了福利经济学的发展。可是对于政府失败的一般态度,更直接地受那些失败发生时直接观察的影响”。[5]布坎南在与塔洛克合著的《同意的计算》中将政府规模变得太大归咎于过半数规则中存在的互投赞成票。[6]当然,他们承认“互投赞成票被认为是民主过程有序运作的派生物”,[7]并在脚注中特意表示同意阿瑟·本特利的观点“互投赞成票是一个不光彩的术语”,却是“群体利益表演时的本质”。[8]因此他们认为:“在财政会计的税收一边……可以预期,筹集收入的模式包括了相对‘太重’的普遍赋税……其结果就是任何被普遍承认的财政组织规范之功效的巨大下降。”[9]

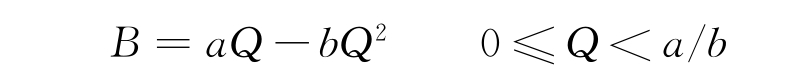

一直盯着政府效率研究的尼斯坎南在《官僚制与公共经济学》一著中指出,垄断着公共品供给的官僚机构,其效率水平明显低于处于竞争中的企业。与企业追求利润最大的动机不同,官僚机构的动机是“预算最大化”。[10]因为官僚与其他经济人一样,都是效用最大化的追求者,但前者能很方便地利用与立法机构的“双边垄断关系”实现预算最大化。[11]其中的机制是,代表公共利益并决定预算的立法机构的偏好可用“预算/产出比”来概括。预算的最大值B由官僚机构的产出Q的二次函数决定:

该函数上的任何一点都代表着立法机构为了特定水平的预期产出,乐意给予官僚机构最大化的预算。其特征是,在预期产出的一定范围内,立法机构为了获得较高预期产出而愿意支出较多的预算资金。由于官僚机构拥有产出的信息优势,因此增强了它与立法机构在决定“预算/产出比”时的交易地位,获得比其他组织批准的预算更高的预算。[12]

20世纪70年代西方兴起“新公共管理运动”,力图引入市场机制和企业管理的办法来降低行政成本,也使“治理”一时成为最时髦的专业术语。也许因此,1997年美国的财政预算少有地扭亏为盈。[13]这能算作“新公共管理运动”的成就吗?很难说,因为时间太短,也因为该运动现在为什么就不能为平衡预算卓然出力?不过人们都知道,当时克林顿政府在经济上的成就,主要得益于产业升级换代出现的新兴IT业。

在公共供给领域,西方曾经情不自禁地陷入“市场失灵找政府,政府失灵再返回市场”的循环中。2009年诺奖获得者E·奥斯特罗姆的研究成果起码在学理上跳出了这个怪圈。她避开政府效率问题转而寻求民间组织对政府的替代,并在两个方面取得了进展。一是创造性地提出了“私有化并不意味着对一切都加以‘分割’,私有化也可以意味着把获取一种资源系统产出的权利排他地分配给多个个人或多个企业”。[14]为此,她创设了“资源单位”的概念;[15]二是冲破“囚徒困境”的信息局限,在共有资源的占用者之间架起沟通的桥梁,“把占用者独立行动的情形改变为占用者采用协调策略,以获得较高收益或减少共同的损失”。[16]

奥斯特罗姆试图用微观民主的办法解决私有产权无法解决的问题——解决集体行动中的三个难题:(1)新制度供给;(2)可信承诺;(3)相互监督。不过,她也提出了解决此三个问题“令人心烦”的八个约束条件。

2.国内的实证研究

目前中国研究行政管理费的文献体现了现阶段的研究特色。与大量一般性讨论形成鲜明对照的是,被引证次数最多的论点不是中国学者的善良议论,而是选取几个重要数据进行评论和迅速地形成结论,而且往往不说明数据的来源。这就迫使我们必须先搞清楚那些泛滥的数据的来源。

第一组数据指出,2003年日本的行政管理费占财政支出比重为2.38%,英国为4.19%,韩国为5.06%,法国6.5%,加拿大7.1%,美国是9.9%。这组数据的原始出处来自2006年3月6日的《中国青年报》对“两会”期间全国政协常委、国务院参事任玉岭的提案《关于党政机关带头发扬艰苦奋斗传统的建议》。截至目前,从未有人追究过上述数据的可靠性。其实,2.38%的行政管理费是“失败国家”的特征之一,对于“正常国家”来说是不可能的。根据我们的研究,除了美国的数据接近准确,其余数据都有错误——“缩水率”太高,很可能只包括了某个政府层级的行政管理费或有统计遗漏。试想,如果美国的行政管理费对财政支出的百分比竟然比日本高出3倍还多,美国舆论和政府将作何反应?

浙江大学的朱伯铭2000年在《东北亚论坛》第1期上发表的《中韩行政管理支出比较》一文,表现了必要的学术诚实,该文表2的注解言明,韩国的数据只包括了中央政府。事实上,参照《国际统计年鉴》所进行的研究都存在这个问题,因为该年鉴只给出了各国中央政府财政支出的统计表,不细读该文很可能就不了解这个关键限定,而了解这个限定,国际比较就无法进行。

可以肯定,国际货币基金组织财政统计中的“一般公共服务”,与2007年之前中国统计年鉴中按功能性质分类的“行政管理费”口径差异很大,根本不能进行横向比较。

第二组数据来自《中国财经报》2005年9月16日的报道,称财政部副部长廖晓军在中央级行政政法部门财务工作座谈会上透露,中国的行政成本高出世界平均水平25%。这是迄今为止相关讨论所引用的数据中权威性最高的。不难理解,假如第一组数据所称日本的2.38%和美国的9.9%数据属实,与3倍多的差距相比,1/4的差距算什么严重的问题?

再按“据说”国际货币基金组织认为行政成本的世界平均水平为15.6%,参照廖晓军的说法,中国行政支出占财政支出的比重应该在20%左右,与官方公开的统计数据差不多:2007年为21.07%,2008年为20.4%。[17]估计廖晓军的推论是由此而来的。但这个比数“缩水”的概率或许要大于“掺水”的可能性。

只有第三组数据来自学者,国家行政学院的竹立家在2006年3月13日《学习时报》上发表的《政府管理改革的几个切入点》一文中估计,2004年中国至少有公车400万辆,耗去财政资源4085亿元,占当年全国财政收入的13%以上,全国一年的公款吃喝达2000亿元以上,二者相加总数高达6000亿元以上。按2005年财政收入3.16万亿计算,约占财政收入的20%。而现在“流行”的“三公开支”(公车使用、公款吃喝、公费旅游)的数字是九千亿,也许有人掌握了特殊来源的研究资料。比如,中央党校的周天勇称,中国的行政公务开支占财政支出的44%左右。[18]这个数据似有失专业水准。而上述数据的共性之一都是资料来源不详。真正的问题也许是,许多人宁可信其有,不愿信其虚,这更值得注意。总之,期盼完美是天真的,但期盼改进却是绝对合理的。[19]

聚焦于国内对行政支出的数字之议,至少有助于形成一个优势,那就是引导并不断地提醒我们,正确地把握含糊的证据和真正的问题——实证基础上的比较研究。这正是本书追求的目标。

在需要依靠数据支持结论的行政支出比较研究领域,当前中国面临的最大困难在于真实和系统的数据(特别在省级以下地方政府)之难以获得。比如,有的省级统计年鉴居然没有财政收支大项,倒把医院的护士人数和销售了多少台微波炉讲得一清二楚。另外,从上到下计算行政支出的统计口径绝难保持必要的一致性,更不要说在国际横向比较中遇到一些国家固执地对统计口径采取完全自行其是的态度,使人不得不进行略微武断的剥离。所以,为了尽量使各项(组)数据具有可比性,对国内、国际行政支出的实证比较要求我们必须“从脚做起”,并兼顾历史背景、基层政府和预算外收支等等因素。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。