四部分类的应用及其类表的调整

从《隋书·经籍志》算起,以经、史、子、集为标目的四部分类法,迄今已行用将近一千四百年。就是辛亥(1911)革命至于今的近百年,无论私撰官修的各种善本书目或古籍书目,也几乎都使用四部法类分图书,可见其生命力之强之长。推其原因,四部分类法盖是历代目录学家精心策划、不断调整、与时俱进的分类法;盖是历代目录学家从中国历代学术传扬、学科演化、图籍实际中类归出来的最适合中国古籍、最能反映中国传统学术文化部居的分类法;盖是历代中国学者,包括今天搞中国传统学问、传统文化的学者最熟悉最习惯使用的分类法。今天,当着中国要编辑《中华古籍总目》时,仍然决定要使用四部分类法。但要涵盖所有中国古籍,确切类分现存中国古籍,又有哪张现成的四部分类表能够拿过来就用呢?现成的任何一家四部分类表大概都无法承担此项重任。推其原因,盖是任何一张四部分类表都有它的局限性;盖是任何一张四部分类表的类目设置和部居都还有不尽科学和不尽人意的地方;盖是此次编目其事体大、问题复杂,历史上形成的任何一张四部分类表都无法拿来即用。有鉴于此,我们必须先下力气对类表进行调整。

四部调整

调整,有部、类的调整,有部居的调整,也有类目名称的调整。调整的依据和原则,是现存中国古籍的实际,以及因现存古籍的实际而设类标目的目录学原则。

既然是要为《中华古籍总目》调整制定类表,那就有个先界定什么是中国古籍的问题。谈到什么是中国古籍,似乎是不言而喻,没有什么再值得讨论的。其实关于什么是中国古籍的争论已二十多年。起因是编制中国古籍书目怎么界定收录范围而引起的。争论的各方对中国古籍即指“中国古代的典籍”,不持异议。可是对古代的下限划分;界线前来华传教、经商而长期居住在中国并有著作传世的外国人作品;界线前西学东渐过程中北京同文馆、上海江南制造局等单位及少数个人翻译的西方人文、教育、经济、科技、军事、地理等方面的著作;1911年以后部分人的中国传统文化、学术著作;因各馆藏书布局及分工负责不同而引起的对古籍概念理解的歧异等问题,却又其说不一了。这些问题不讨论明白,不取得共识,就不可能有科学的古籍界定。没有科学的古籍界定,当然也就无法制定科学的《中华古籍总目分类表》。

关于中国古代的下限划分,在政治家和历史学家那里早就锁定在1840年了。的确,1840年发生的鸦片战争,帝国主义以坚船利炮敲开了中国的大门,使中国沦为半封建半殖民地的社会并开始迈出了近代社会的脚步。但是中国封建社会延续了两千多年,其政体国体并未因鸦片战争的炮声而从根本上解体。其政治经济制度也只是因震撼而动摇,亦未从根本上倒塌。其思想体系、学术主流、文化传统虽然受到了一些冲击,却亦未从根本上瓦解。一句话,中国古代封建社会的特质并没有发生脱胎换骨的转换。因此,当我们要界定古代典籍而必须给中国古代社会划限的时候,似乎不能硬搬政治家和历史学家所划的1840年,而是要从古籍自身发展演变的特殊规律而划到1911年。这个下限,据我所知争论的各方都不持异议。

但一接触实际,问题又来了。如此划限是否意味着1911年以前产生在神州大地的所有典籍便都是中国古籍了呢?这又出了三种说法:第一种说法是凡成书于1911年以前的稿本、抄本、印本典籍,均可视为中国古籍;第二种说法是1911年以前产生又具有中国古典装帧形式的典籍,可称为中国古籍;第三种说法是1911年以前以传统的著作方式研究中国传统文化而又具有中国传统装帧形式的典籍,才可以称为中国古籍。三种说法中的第一种说法过于宽泛,照这种说法,西学中的数理化、天地生、医科农、军事、教育、机械制造等一大批1911年以前翻译的作品,就都裹了进来,岂不鱼龙混杂,无法以类分中国古籍见长的四部分类表来类分它们了。第二种说法加进了具有中国古典装帧形式的限制,但由于这种说法只注意到书的外表形态,未注意书籍装帧形式变数极大,以它作为衡量是否中国古籍的唯一标准,会惹出很多预想不到的混乱。第三种说法比较确切,但也比较严苛。一是1911年以前一些外国人的作品,如利玛窦、南怀仁、汤若望、罗雅谷、闵明我等人的作品,其内容有的就不是中国文化,怎么办?收不收?二是1911年以后虽然末代的封建王朝已经覆灭,但封建社会长期形成的学术主流、学术传统、治学方法,仍然影响着很多人。特别是那些清末遗民,他们人虽踏入了民国,而治学内容、方式、习惯却依然故我。如王先谦、王闿运、马其昶、刘师培、章太炎等人的某些作品,论内容属于中国传统文化,论方式仍是中国传统的著作方式,论装帧亦仍是中国传统的装帧形式,可它们就是成书在1911年以后,又怎么办?收不收?第一个问题好解决,部分在华外国人的作品,有的内容虽不属中国传统文化,或说是不为中国所固有,但它们久已汇入中国古籍的烟海,为各家古籍书目所著录。我们也完全可以仿此照收,不必过于拘泥。1911年以后继产的那点东西,内容形式还应算作中国古籍,也可照录不误,亦不必过分拘泥其已在1911年以后。我们的态度应是有时限而又不唯时限,科学定义古籍而又不必过分拘泥。因此,我们界定的中国古籍,仍应以“1911年以前以中国传统的著作方式研究中国传统的文化而又具有中国传统古典装帧形式的典籍,就是中国古籍”的说法为标准,对其前后的某些特殊情况,则灵活处理。但对1911年以前直接翻译的西学作品,则不论其装帧形式如何,都不能视为中国古籍。可以给它们单拟类表单独编目,或单拟类表单独编目之后附在《中华古籍总目》的卷尾。至于各馆因藏书布局和分管部门不同而想搭车揽进所提出来的争论,只能希望顾全大局,舍弃小我。只有将上述情况理清了,说明了,大家有共识了,才能为四部类表的调整营造良好的学术气氛,提供可靠的调整前提。

四部类表的调整,首先要考虑到四部的调整,而调整的着眼点集中在子部。《四库全书》不收丛书,因而没有丛书的类分部居问题。可是它收了若干部类书,于是就出现了将其往哪儿放的问题。类书本是将众书中若干问题摘出,然后分门别类再编辑成一书,冠以新的书名。如《艺文类聚》、《事文类聚》、《白孔六帖》、《太平御览》、《册府元龟》、《锦绣万花谷》、《永乐大典》、《古今图书集成》等,就都是类书。这些书由于都是摘自各书,哪条哪段都不能反映其所出之书的完整面貌;摘辑者也只是就各书分类摘编,并没有自己的理论、思想和阐述,因而使这类书不具备子书的性质和特征,而离经、史、子、集就更远。《四库总目·类书类小序》曰:“类事之书,兼收四部,而非经非史,非子非集,四部之内乃无类可归。”于是就勉强将其放在了子部。可是此例一开,其后的古籍书目,乃至《中国古籍善本书目》、《北京图书馆古籍善本书目》、台湾《“中央”图书馆善本书目》等,都率由旧章,全将类书放在了子部。好像放在子部就理应如此了,其实这是完全没有道理的。此次调整四部类表,我们认为可将其从子部中移出,与久已移出的丛书结合,在经、史、子、集之外单列一“类丛部”。

明代胡应麟《少室山房笔丛·九流绪论下》曾说:“按类书,郑《志》(郑樵《通志》)另录,《通考》(指马端临《文献通考》)仍列子家,盖不欲四部之外别立门户也。然类书有数种,如《初学》、《艺文》,兼载诗词,则近于集;《御览》、《元龟》,事实咸备,则邻于史;《通典》、《通志》,声韵礼仪之属,又一二间涉于经。专以属之子部,恐亦未安。余欲别录二藏及赝古书及类书为一部,附四大部之末,尚俟博雅者商焉。”胡应麟早于四库馆臣百年,已认识到类书非经非史非子非集而又涉经邻史似子近集的特质,主张将其从子部移出,于四部之外另设一部。这是目录学思想于类分类书上闪现的最早火花。但他要与释、道藏和伪书并为一部,则是胡氏的胡来。此次将其析出,与丛书合并单列为一部,应该说是合理的。

自宋代产生丛书以来,发展愈来愈快,部头愈来愈大,形成中国古籍中重要的组成部分。所谓丛书,就是完整地编录两个部类(含两个部类)以上的群书为一书,再冠以新的书名,就成为丛书。其与类书不同的是,类书割裂原书,摘录段落,而后分门别类地再辑成一书;丛书则是选取两个部类以上的各种单书,使每一书都保持自身的独立性和完整性,而后再分门别类地编成一书。如《四库全书》就是最大的丛书,其收书三千四百多种,每种都自身完整地独立存在。这类书有的包涵经史,有的包涵子集,有的经史子集都有所容,也就是即经即史即子即集而又非经非史非子非集,将其隶属于子部是极不妥当的。

可是不少古籍书目,如《北京图书馆善本书目》、《北京图书馆古籍善本书目》,至今仍将它放在子部,与类书比肩,这更没有道理。为解决这个问题,张之洞在编辑《书目答问》时,就单立了“丛书部”,故在20世纪80年代编辑《中国古籍善本书目》时,便采纳了张氏类例,把丛书从子部移了出来,单独设立了“丛书部”。当今我们又要编制《中华古籍总目》,我想应把类书、丛书单列出来,成为部目,使之成为经、史、子、集、类丛五部的格局。

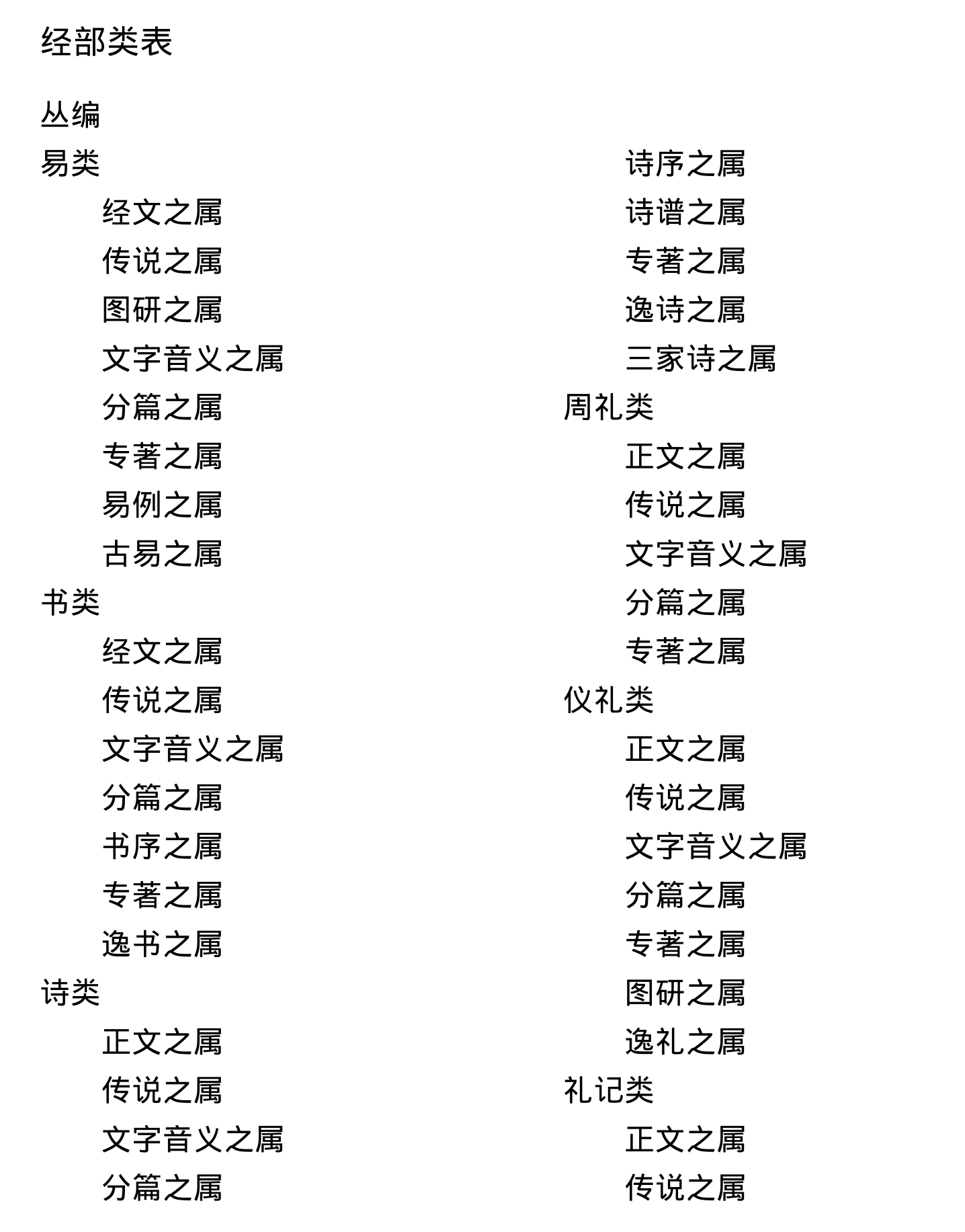

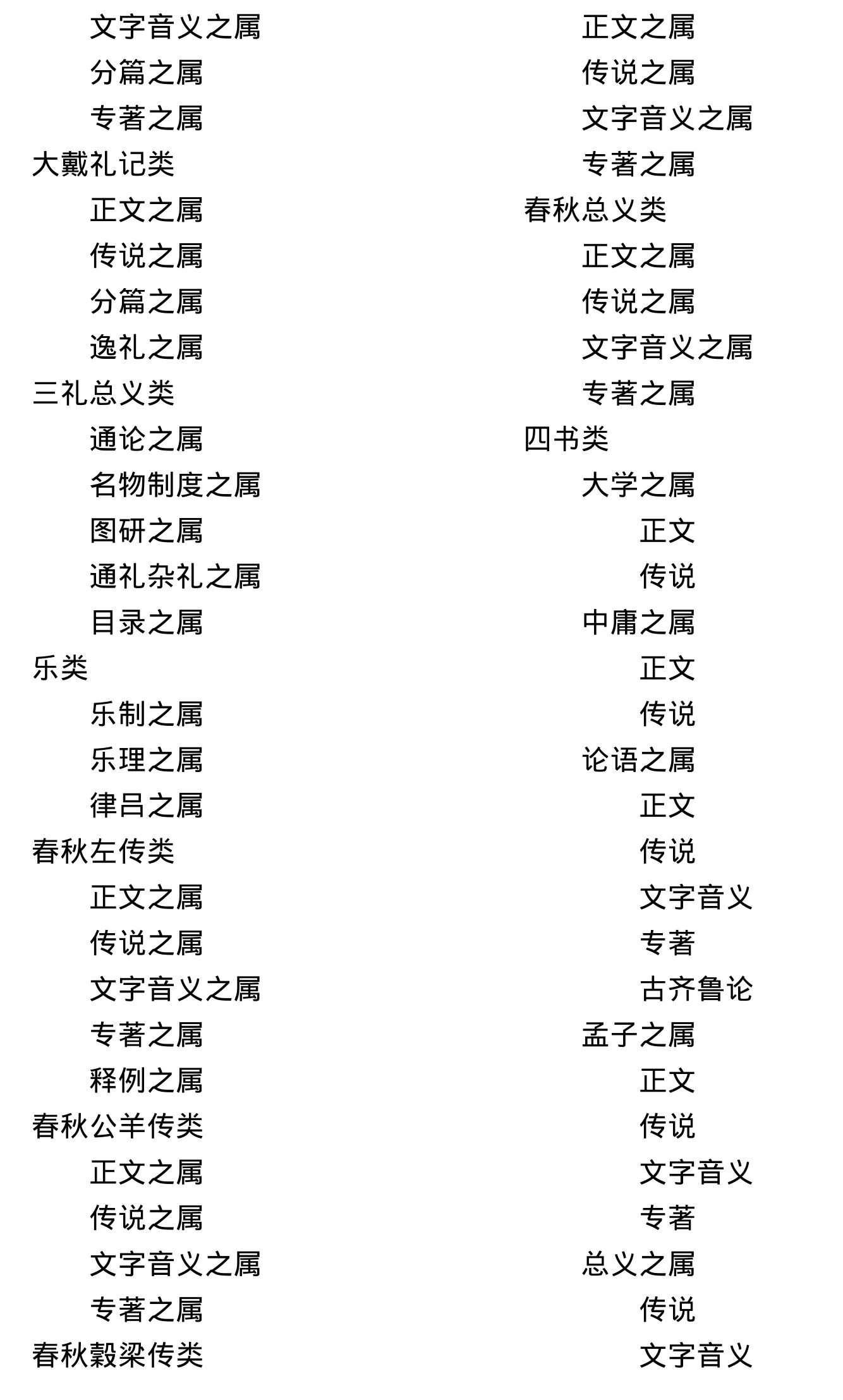

经部调整

古代经部图书的类分历来歧异不大,特别是十三经定格以来,各目经部类表均大同而小异。但就这小异,却也足够我们加以研究,最后拿出定见的。否则经部类表也是调整不出来的。

《汉书·艺文志》的“六艺略”,相当于后世书目的“经部”。其下所设类目为易、书、诗、礼、乐、春秋、论语、孝经、小学,凡九类。《晋中经簿》的“甲部”相当于《汉书·艺文志》的“六艺略”及以后书目的“经部”,其下所设类目为六艺、小学,与《汉志》无大出入。王俭《七志》的“经典志”既不同于其前《汉志》的“六艺略”和《晋中经簿》的“甲部”,其下所设类目为纪六艺、小学、史记、杂传,又不同于以后的书目。阮孝绪的《七录》,首录即是“经典录”,下设类目为易部、尚书部、诗部、礼部、乐部、春秋部、论语部、孝经部、小学。一看就知道与《汉志》“六艺略”全同。《隋书·经籍志》的“经部”下设易、书、诗、礼、乐、春秋、孝经、论语、纬书、小学,凡十类。较《汉志》多出了“纬书”一类,《孝经》、《论语》的部居前后变位。这里蕴含着目录家的思想,无须赘述。北宋以后,《孟子》被列入经书,《十三经》始成。自此之后,易、书、诗、周礼、仪礼、礼记、乐、春秋左氏传、春秋公羊传、春秋穀梁传、论语、孟子等十二经,便都在经位上有了部居。唯独《十三经》中的《尔雅》,在部居上未能跻身经位,而是被部居在“小学类”的“训诂”之属。只有《中国丛书综录》敢冒天下之大不韪,将《尔雅》提升到了经位,与其他经书平行开设了“尔雅类”。这个做法是个大胆的创新,也能言之成理。然《尔雅》内容本是训释经书的,自身并不是宣圣教、传王道、讲治世的经典,故传统习惯上都将其放在“小学类”。若突然改变,可能造成编目人与用书人都不习惯。况且,《尔雅》一提位,与其他群雅之书便严重脱节,造成人为的隔离,使分类结构不严整。不如一如既往,仍居小学,编目、用书都方便。纬书,是对经书而言的,汉朝人伪托孔子之名所作。有《易纬》、《书纬》、《诗纬》、《礼纬》、《乐纬》、《春秋纬》、《孝经纬》,对七经而言,称为七纬。这些书以儒家经义附会人事的吉凶祸福,预言未来的治乱兴衰,多为怪诞无稽之谈,与方士所传谶语合称谶纬。隋炀帝曾发使四方,搜集与谶纬有关之书焚烧之,其学渐微。但到唐初编辑《隋书·经籍志》时,这类书仍有流传,故《隋志》在经部单列了“纬书”一类,著录《河图》、《河图龙文》、《易纬》、《尚书纬》、《尚书中候》、《诗纬》、《礼纬》、《礼记默房》、《乐纬》、《春秋灾异》、《孝经勾命诀》等十三部。可是自南朝刘宋大明(457—464)中,“始禁图谶,梁天监以后又重其制。及高祖受禅,禁之逾切。炀帝即位,乃发使四出,搜天下书籍与谶纬相涉者,皆焚之,为吏所纠者至死。自是无复其学。”(《隋书·经籍志·纬书类序》)这就是说汉代产生的一些纬书,经南朝至隋代的焚禁,已散亡殆尽。后世辑佚,亦残缺不全,形不成气候。至《通志·艺文略》则将纬书分散在各该经之后,即《易》、《书》、《诗》、《礼》、《乐》、《春秋》、《论语》、《孝经》类下,均设有“谶纬”之书,不再在经类之内单设二级类的“纬书”之目。此例一开,直到《中国古籍善本书目》、《北京图书馆古籍善本书目》仍在沿用。然至20世纪50年代上海图书馆牵头编辑《中国丛书综录》时,则又视书之实存情况,在经部之末单设了“谶纬”类,其下还分设了总录、河图、谶、易纬、书纬、诗纬、礼纬、乐纬、春秋纬、论语纬、孝经纬十二属。从《隋志》单列“纬书”,中经1300年的撤类分属,至《中国丛书综录》又单设“谶纬”,可谓都有自己的根据。这个根据就是得有其书。今天我们要编制《中华古籍总目》,这类书还是会遇到一些,因而立“谶纬”一目于经部之末,还是可以考虑的。

现在谈经部之首类。近现代编辑古籍书目,常在经部开头首列诸经汇刻一类,其类目名称也不尽一致。如《宝文堂书目》叫“诸经总录”;台湾“央馆”《旧籍特藏分类表》则在经部之尾列此类,名叫“汇编类”;《中国古籍善本书目》、《北京图书馆古籍善本书目》又都放在经部开头,称为“总类”。这种类目名称不能贴切地反映书之本质特征。“总录”,每经都撮录一些,然后汇总在一起,也可以叫“总录”;撮录诸经一类或几类内容,仍可以叫“总录”,可见总录之称确实不确切。将几种经书汇刻在一起,应该起自东汉的《熹平石经》,《后汉书·灵帝纪》称其为《正定五经》,这实际上已是经书的丛刻。其后的《正始石经》、《开成石经》、《蜀石经》等,也都是这类性质。五代国子监刻的《九经》,应是雕版印刷术应用之后始出的经书丛刻。其后宋有越州本《六经》,元有《相台五经》,明清则有《十三经》。这些都是丛刻的性质。人们通常定义丛书、丛编是,汇刻跨部类之书为一书叫丛书,汇刻同部类之书为一书叫丛编。根据这样一个定义原则,我们不如直表其里,干脆就叫作“丛编”,部居在经部开头。这个问题如果能得到共识,则史部开头的汇刻史书,也可以叫作“丛编”;子部开头的汇刻子书,也可以叫作“丛编”。依此类推,部下之类有时也有丛刻,则可以称为“类编”。但到集部还可以沿袭传统习惯而称总集,排在别集之后。但总集之下仍有“丛编”。《隋书·经籍志》将石经类归到经部“小学类”,将其当作字书看,不甚妥当。石经的本质是经书丛刻,只不过其介质是石材而已。因此,凡石经含两种经书以上者,入经部“丛编”;只剩一种经书甚至又残者,入各该经。将这些问题都理清之后,我们似乎可以调整出一张经部类表,以供参考了。

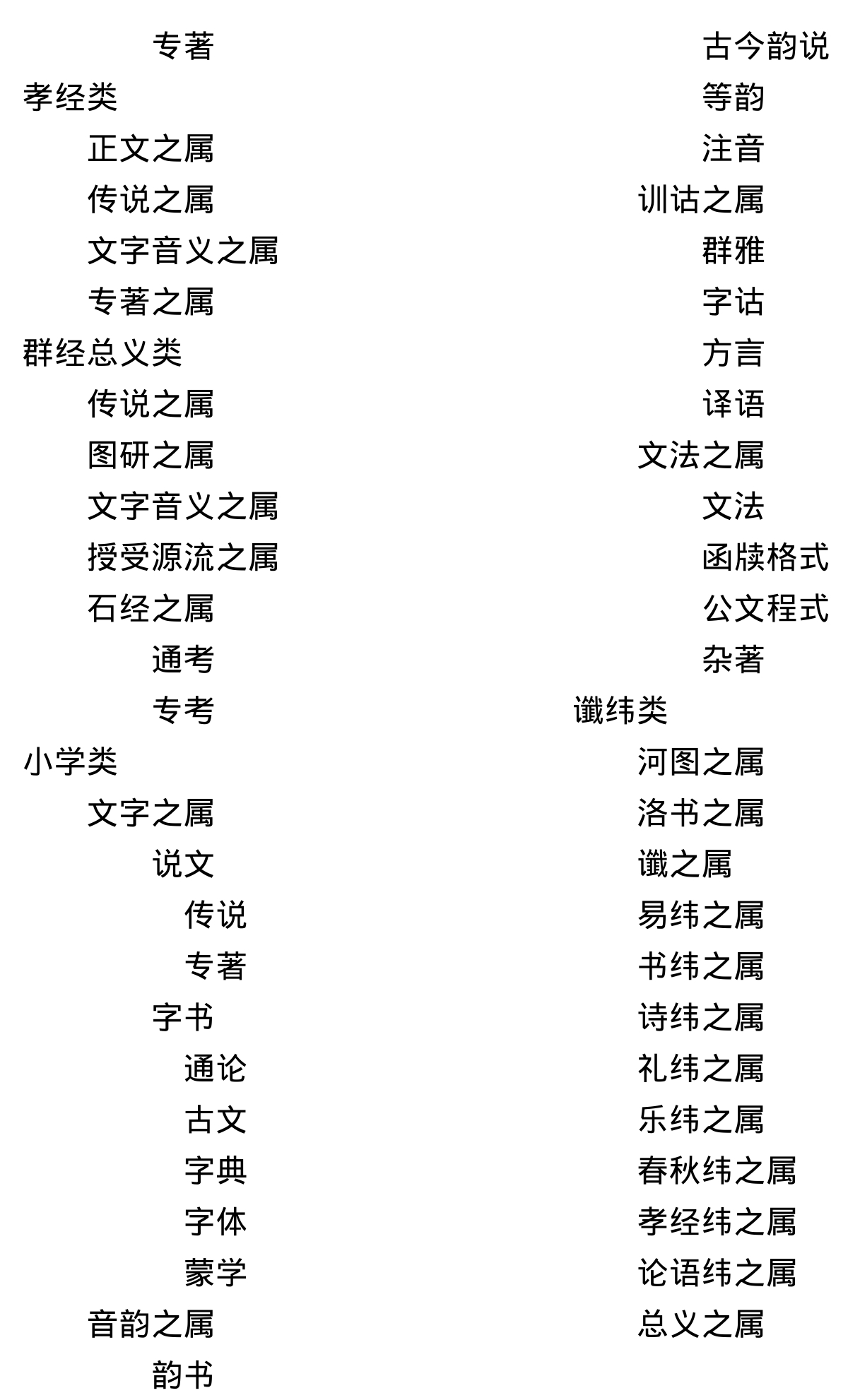

史部调整

《汉书·艺文志》无史部,将左丘明《国语》、刘向《新国语》、《世本》、《战国策》、《奏事》、《楚汉春秋》、《太史公》、《续太史公》、《太古以来年纪》、《汉著记》、《汉大年纪》等有数的几种史书,附在了《春秋》类的后边。《晋中经簿》的丙部是史部,但只分史记、旧事、皇览簿、杂事几类。《七志》将史记、杂传等史书,同纪六艺、小学等一道放在“经典志”中。《七录》的“记传录”是史部,首列“国史部”。《隋书·经籍志》确立了四部分类法,其史部首列“正史”之目。然《隋志》并未解释什么叫“正史”,也未说明为什么要立“正史”之目,只是在其正史类序中说:“古者天子诸侯,必有国史,以纪言行。”透露出国史即正史的理念。其后的所有目录,无论是史志目录,还是官修私撰目录,几乎都率由旧章,于史部均首列正史。《四库全书总目》史部亦首列“正史”,并在类序中说:“盖正史体尊,义与经配,非悬诸令典,莫敢私增,所由与稗官野记异也。”原因是正史所由与稗官野记迥异,故其体尊,义与经配,有利传授经国治道,故名“正史”。其实在我们今人看来,倒不一定非要遵从这些理念而列“正史”。我们的理解是所谓正史,乃历代当朝或后朝官方认同或组织官修的史书。这种史书一共二十四部,加上《清史稿》,亦不过二十五部。这二十四史,都是以人为主线的纪传体史书,乃历史上逐渐形成,赓续未断,并成为完整和系统学问,编目类分时不宜拆散。可是1911年以来,特别是1949年以来,各家编制善本书目或古籍书目,几乎都扬弃了“正史”这样的类目名称,而代之以“纪传体”标目。二十四史都是纪传体史书,这没错,但二十四史以外的史书还有很多都是纪传体,如果都按体裁类分,那就都混在了一起。特别是在“纪传体”类目之下再细分“通代”、“断代”,则二十四史便被割裂开来。例如《史记》是大通代,《南史》、《北史》、新旧《五代史》则被看成是小通代,于是这几种书便被分入了“通代”,其余十九史便被分入了断代。如果再阑入其他纪传体史书,也各入通代、断代,则二十四史便被零切碎割,失去了自身固有的体系。这一割裂,二十四史便失去了整体性、系统性和学术性。也非常不便于检索。有鉴于此,我们还是主张史部首列“正史”之目,这不是守旧,也不是目录学思想的回潮,而是恢复实事求是和便于查检、辨章学术的目录学原则。

四库馆臣还谓:“司马迁改编年为纪传,荀悦又改纪传为编年;刘知幾深通史法,而《史通》分叙六家,统归二体,则编年、纪传均正史也。其不列为正史者,以班、马旧裁,历朝继作;编年一体则或有或无,不能使时代相续,故姑置焉。”(《四库全书总目·编年类》小序)按照四库馆的说法,编年体史书也是正史,之所以没列入正史,原因有二:一是《史记》、《汉书》体裁既立,历代国史悉遵其体,继有续作,成为赓续未断的正统;二是编年体史书时有时无,未形成时代系统,因此未进入正史,特列入“编年”。四库馆如此处理不是不可以,但将其列在“正史”之后,则在部居上恐怕意有未安。

与正史相对应的应当是别史。正史一立,作为辅助补充正史的别出之史,即别史,也必须随之而列类。别史之列类标目,始于陈振孙的《直斋书录解题》,用以部居上不至于正史,下不至于杂史的别史。《四库全书总目·别史类》小序称:“《史记》、《汉书》以下已列为正史矣,其歧出旁分者,《东观汉纪》、《东都事略》、《大金国志》、《契丹国志》之类,则先资草创;《逸周书》、《路史》之类,则互取证明;《古史》、《续后汉书》之类,则检校异同。其书皆足相辅,而其名不可並列,命曰别史。”言简意赅,阐释透辟。然别史既为正史之补充,当紧随正史之后而部居,以便相辅而相成。可是四库馆臣却认为“编年、纪传均正史也”,因而在正史之后未列别史,反而列了编年、纪事本末。现在应该改正此种部居,将别史从纪事本末后移至编年前,正史后,使别史在部居上拱卫正史,补充正史。

我的意见是仍然可以保留按体裁类分的格局,在“纪传体”标目之下首列“正史”,这样就保住了二十四史的完整性、系统性、独立性,及类归在一起的格局,使之既符合固有的史学体系及目录学思想,也方便读者的检索与利用。而在“正史”一目之后,紧接着就列“别史”,使“正史”、“别史”相邻,互为补充,互成犄角。

“诏令奏议”之明确标目设类,是《四库全书总目》考察历史,结合实际,博采众长而创立的一类。该类的《四库总目》小序称:“《唐志》史部,初立此门。”这话说得并不确切。检《旧唐书·经籍志》史部,并无此一门,只是在“起居注”类中间著录了《晋书杂诏书》一百卷、《晋太元副诏》二十一卷、《晋义熙诏》二十二卷等十一部诏令之书。《新唐书·艺文志》亦在“起居注”类中间著录了这十一部书,并加录了《宋永初诏》六卷、《宋永嘉诏》二十一卷、《古今诏集》一百卷、《明皇制诏录》十卷等十部诏令之书。《四库总目·诏令奏议》类序又说:“黄虞稷《千顷堂书目》则移制诰于集部,次于别集。”这倒是事实,但其形式是在别集之后另立一目,名曰“制诰类”。其后再另立一目,名曰“表奏类”。本质上并不属于别集,而是附在集部之后。认识此类书之性质,乃“王言所敷……夫涣号明堂,义无虚发,治乱得失,于是可稽,此政事之枢机,非仅文章类也”(《四库全书总目·诏令奏议》类序)者,是四库馆臣,故诏令奏议之立类,当属创格,十分确当。而今编目,尽可沿用,无庸顾虑。《中国丛书综录》将诏令、奏议分开,入史部政书类的“掌故琐记之属”,绝不可取。

传记类,即《隋志》的“杂传”类,而《隋志》的来源乃是《七录》中“记传录”的“杂传部”,可见这个类目是个非常古老的类目。到《四库全书总目》,则在传记类目下加以细分。原则虽对,但下分之属却大可商榷。比如其在“传记”类下分为圣贤、名人、总录、杂录、别录五属。这种分法一是过分守旧,二是很难掌握操作。圣贤一共有几个?名人用什么尺度来衡量?什么叫“总录”?什么叫“杂录”?“别录”之说能否成立?都很值得研究。“圣贤”类所收只有《孔子编年》、《东家杂记》两种,并在后序中说:“以上所录,皆圣迹也。收存目之中有诸贤之叙录,名统于一,故总标目曰圣贤。”检《四库存目》,确是著录了《孔子世家补》、《孔氏实录》、《孔子论语年谱》、《孟子年谱》、《夷齐录》、《闵子世谱》、《孔子年谱纲目》、《孔子年谱》等书,故以“圣贤”标目没什么不可以,但这种分法绝非科学的学科分类,而是儒家崇尚圣贤之目录学思想的体现。“名人”之属所录“大抵名世之英与文章道德之士也。不曰名臣而曰名人者,其中或苦节卓行,而山林终老;或风流文彩,而功业无闻,概曰名臣,殊乖其实。统以有闻于后世之称,庶为兼括之通词尔”。(《四库全书总目·名人类后序》)尽管这也是一种构想,但这个名人尺度实难统一掌握。“总录”之属所录之书无非都是一书有多个人传记的书籍。也就是《四库总目》该类按语所说:“合众人之事为一书”者。“《册府元龟》有‘总录’之目,今取以名之。”貌似命名有据,但反映书之本质却不确。因为录众文、众事、众人,均可称为“总录”,反映不出传记的特点。其实本质是“总传”,也就是“合众人之事迹为一书者”之总汇,所以不如叫作“总传”显得更确切些。“杂传”之属,按《四库总目·杂传类》小序称:“传记者,总名也。类而别之,则叙一人之始末者,为传之属;叙一事之始末者,为记之属。以上所录,皆叙事之文,其类不一,故曰杂焉。”这种解释十分牵强,只记杂事而不涉人之传记者,有的应进杂史,有的应进地理类杂记,有的应进子部杂著杂记。此处所剩者仅杂传而已,故名“杂传”更为明确。“别录”所录“皆逆乱之人,自为一传者,命曰别录,示不与诸传比也。其割据僭窃之雄,别附‘载记’;征讨削平之事,别入‘杂史’,均不与此同科。”(《四库全书总目·别录类》按语)其实说穿了,仍不过是个人传记而已,只不过传主乃割据僭窃或傀儡伪首罢了,这些人附于“别传”之末当无不可。改“别录”为“别传”,并部居在“总传”之后,似为更好些。今参酌众家,据以实际,将传记类调整为总传、别传、日记、杂传、科举录、职官录。总传之下可设历代、郡邑、家乘、姓名、人表、君臣、儒林、文苑、技艺、忠孝、隐逸、列女、释道仙;别传之下可设个人、年谱、事状、碑名、墓志。其余类属不表自明,可暗分明不分。

《四库全书总目》的“载记”类,对应的乃是《隋书·经籍志》的“霸史”类。而《隋志》“霸史”之设盖借鉴《七录》“记传录”中的“伪史部”。其著录内容均为偏方割据政权之僭越史,意谓其政权是伪政权,其政权之获取非天命所归,而是以霸道手段所强得。此在封建正统观念下如是处理,是完全可以理解的。直到《四库全书总目》才提出比较客观的见解:“五马南浮,中原云扰,偏方割据,各设史官,其事迹亦不容泯灭,故阮孝绪作《七录》,‘伪史’立焉。《隋志》改称‘霸史’,《文献通考》则兼用二名。然年祀绵邈,文籍散佚,当时僭撰,久已无存。存于今者,大抵后人追记而已,曰霸曰伪,皆非其实也。按《后汉书·班固传》称撰平林、新市、公孙述事为‘载记’。……又《晋书》附叙十六国,亦云‘载记’。是实立乎中朝,以叙述列国之名。今采录《吴越春秋》以下述偏方僭乱遗迹者,准《东观汉纪》、《晋书》之例,总题曰‘载记’,于义为允。”“载记”一词乃中性,无褒无贬,确是立乎中朝,居高临下,客观著录其书。故“载记”一词,表面上只是一词的改变,实则反映着对这一事物看法的改变,改得十分高明,《中华古籍总目》的类表应予采取,不应将这类古籍分入杂史。其理由一是要尊重客观事实,二是要尊重相对集中便于寻检的目录学原则。部居可摆在“杂史”之后,“史抄”之前。

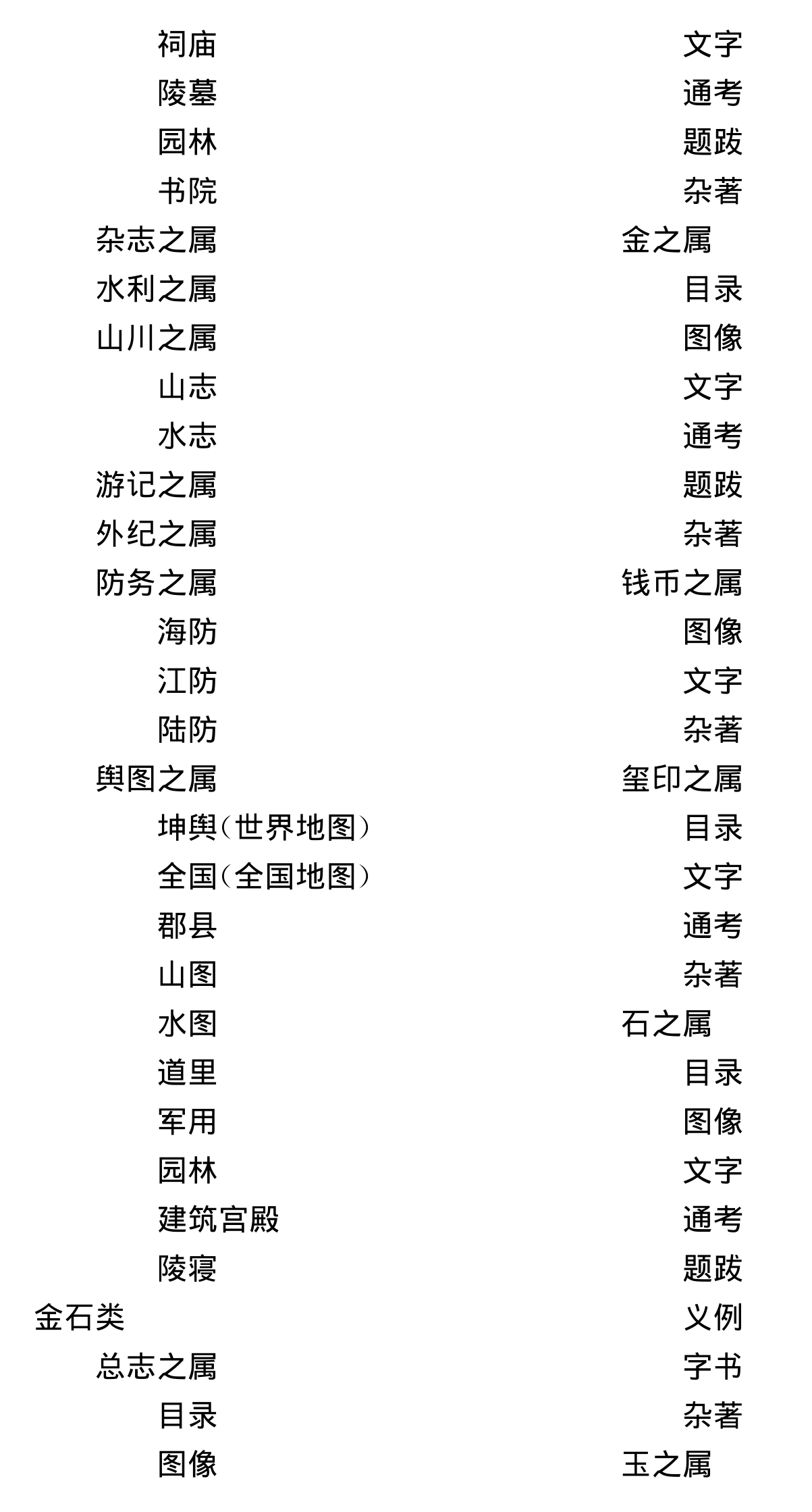

地理类也是史部的一个老类目。《七志》的“图谱志”中有“纪地域及图书”。《七录》的“记传录”中有“土地部”。至《隋书·经籍志》正式于史部设置了“地理”类目。直到今天,这个类目仍为各家古籍书目所沿用。但其类表却几乎没有完全相同者。《四库全书总目》地理类类表为宫殿、总志、都会郡县、河渠、边防、山川、古迹、杂记、游记、外纪,凡九属。之所以如此类分和部居,四库馆臣也有说法:“首宫殿疏,尊宸居也;次总志,大一统也;次都会郡县,辨方域也;次河渠、次边防,崇实用也;次山川、次古迹、次杂记、次游记,备考核也;次外纪,广见闻也。”从表面上看似乎都言之成理,但仔细推敲,却又大可商榷。因为要尊宸居,所以就单设“宫殿类”,并且部居在首位,这是岂有此理。下边又单设“名胜古迹”,而这“名胜古迹”中肯定也有宫殿,与前边所设之“宫殿”类两者相重并相混。“总志”者,无非是全国总志,在封建社会确有威德遐宣,响从影附,以昭一统之盛的含义,可是在我们今人的思想观念里,它就是记载全国的地志之书,与方志相对应,没有什么别的意思。“都会郡县”之设,四库馆臣的解释是为了“辨方域”,其实说穿了,无非是记载一方的志书,与总志相对,不如直用习用的名称“方志”,以与“总志”相对应。除水患兴水利,乃中华民族的优良传统,光治理黄河的书历代都有,甚至演为河政。其他治江、治淮、治海、治塘、围堰、治湖方面的书也不胜枚举。将这类书分入“河渠”或“山川”都不合适。河渠者,只是记河记渠;山川者,只是游山玩水,记山记水,与除害兴利的水利不能同日而语,故应单设“水利志”。“边防”一类的类目名称,今天不能沿用,可改名为“古防务”。原因是古人之所谓边防,不都指边疆、边界,还含有边塞之义。且其边多与神州内部的少数民族有关,谈不上国与国之间的真正边防。且看《四库全书》所收之《北边备对》、《江东地利论》、《东南防守利便》、《九边考》、《海防图论》、《万里海防图说》、《江防图考》、《筹海图编》、《秦边纪略》等等,哪一部都不是现代意义的边防。有鉴于此,不如改名“古防务”,其下再分“海防”、“江防”、“陆防”。综上所述,地理类的类表似可调整为总志、方志、专志、杂志、水利志、山川志、游记、古防务、外纪,凡九属。方志类下再分通志、郡县志;专志类下再分古迹、宫殿、寺观、祠庙、陵墓、园林、书院;水利志类下暗分除水患、兴水利,实际并不明确标目;山川志类下再分设山志、水志;古防务类下再分设海防、江防、陆防。

当然,地理类下还有个舆图问题。如何对待舆图,大概可有三种考虑:一种是从俗,如编辑古籍目录,通常不收录舆图;一种是在地理类下单列一目,可名为“舆图”,其下可再分为坤舆图、全国图、郡县图、山图、水图、道里图、军用图、园林图、建筑宫殿图、陵寝图等;三是各附其类,即将各类性质的地图在地理类下各入其属,附于属末。这三种考虑中,我们比较倾向第二种,即在地理类下为舆图单列一目,使地理类形成十属,类表也显得更为严整。

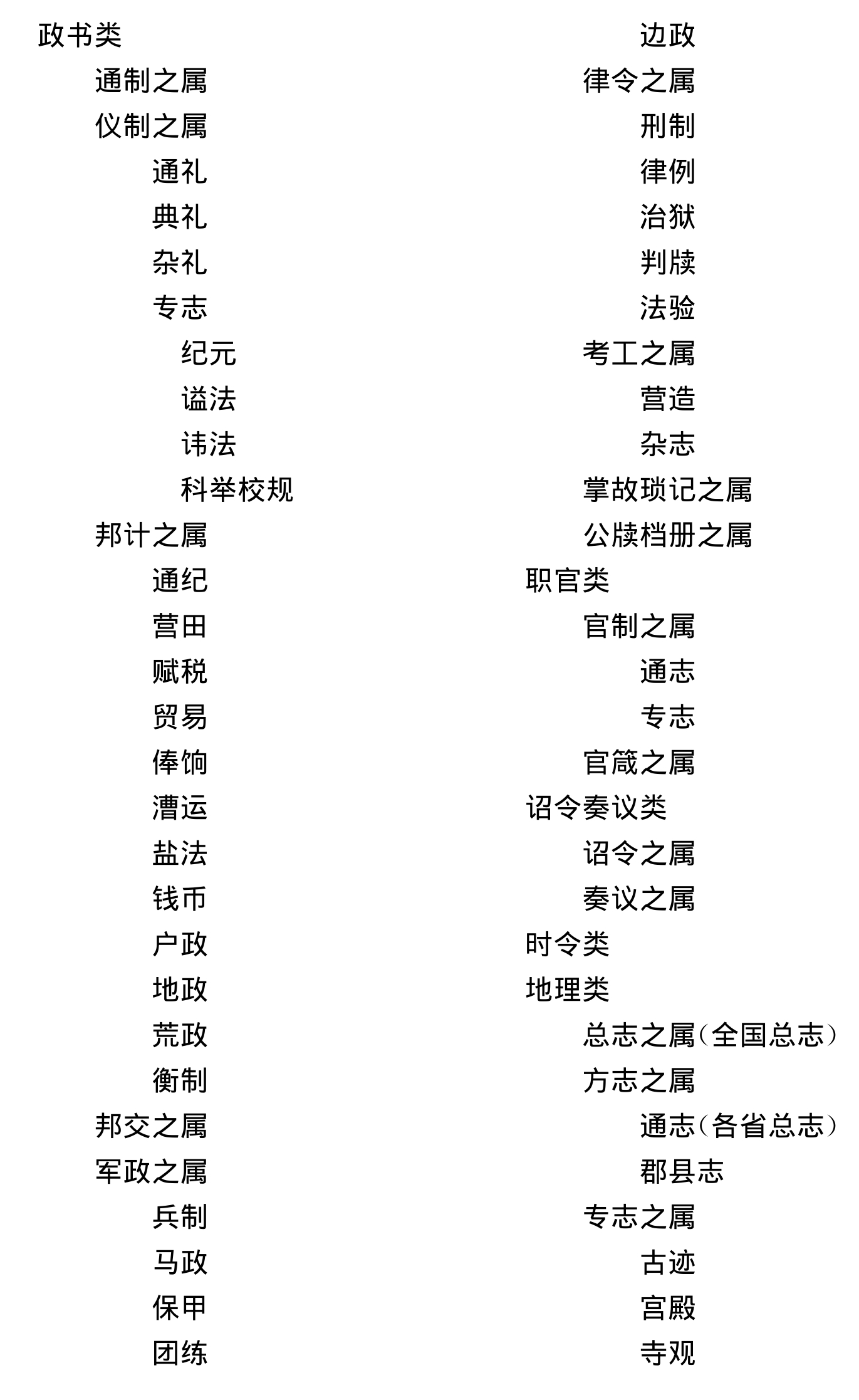

“政书”一类的类目名称,乃始于明代钱溥的《秘阁书目》。“政书”类对应的是《隋书·经籍志》之“故事”、“仪注”类,也有称“旧事”的,到陈振孙《直斋书录解题》则称为“典故”,其实说穿了指的就是旧日的典章制度。然“《隋志》载《汉武故事》,滥及稗官;《唐志》载《魏文贞故事》,横牵家传。循名误列,义例殊乖”。故四库馆“惟以国政朝章、六官所职者,入于斯类”。并以“政书”标目,以见综括古今之义焉。(见《四库全书总目·政书类序》)这是四库馆的创见,点到了事物的本质,故迄今其所列类表仍大体可行,稍做调整充实,仍可应用。“政书类”下可设通制、仪制、邦计、邦交、军政、律令、考工、公牍档册、掌故琐记等属。仪制之下再分典礼、杂礼、专志。专志之下还可细分为纪元、讳法、谥法、科举、校规。邦计之下还可细分为通纪、营田、赋税、贸易、俸饷、漕运、盐法、钱币、户政、地政、荒政、衡制等目。军政之下还可再分为兵制、马政、保甲、团练、边政等目。律令之下还可细分为刑制、律例、治狱、判牍、法医等目。考工之下可分为营造、杂志之目。“史评类”之部居应前提到“史抄类”之后。目录应单列二级类,金石类当从过去经部“小学类”、史部“目录类”析出,单列二级类,名为“金石类”。

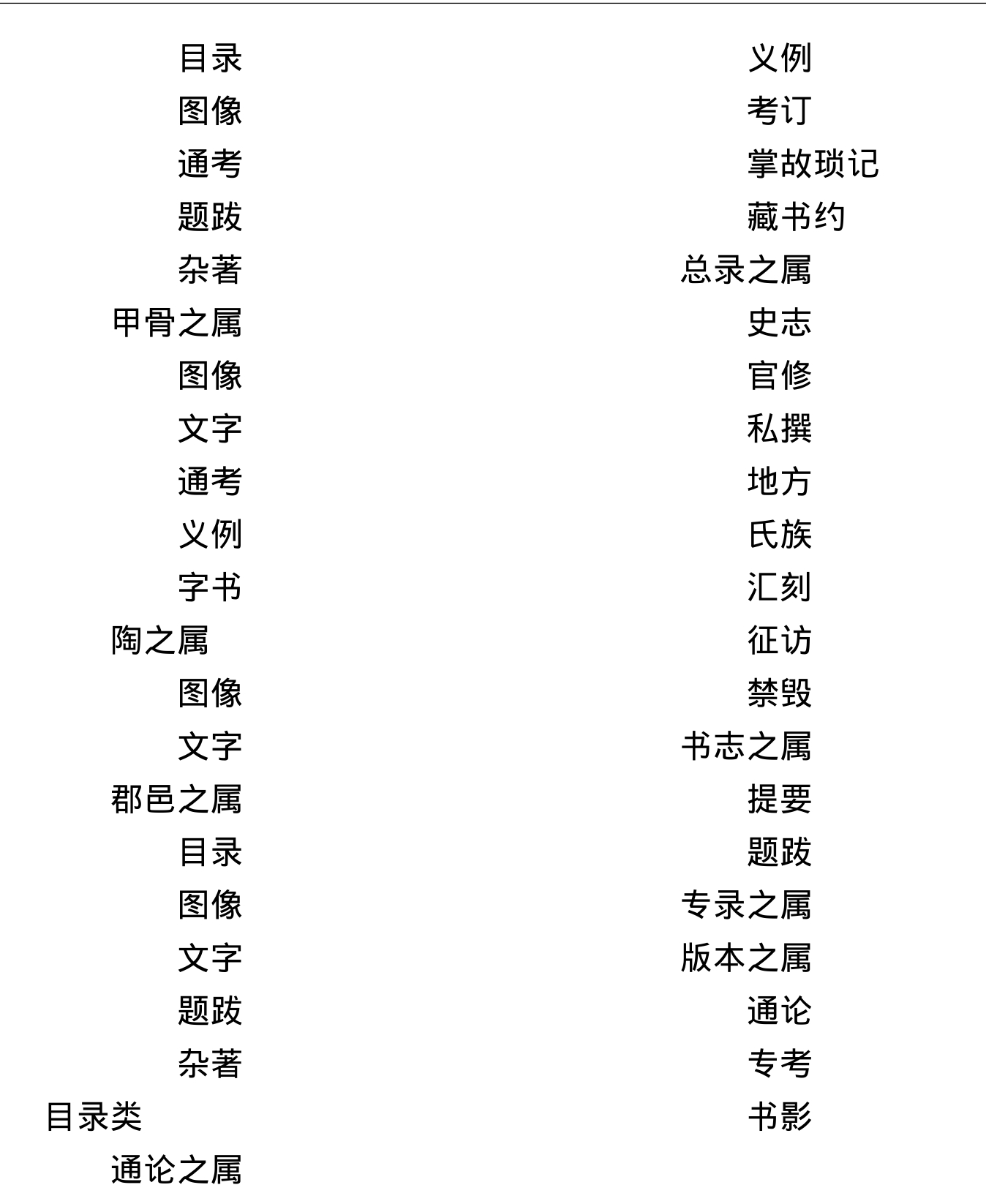

金石之文,《隋志》、《唐志》皆附于“小学”,《宋史·艺文志》乃附“目录”。至《四库全书总目》,则将集录古刻、条列名目者入“目录”,《博古图》之类因器具而及款识者则入“谱录”,石鼓文音释之类仍归“小学”,《兰亭考》、《石经考》之类,只要是征故实而非考文字者则入“金石”。《四库总目》尽管如此辨章其特质,却仍将金石隶于“目录”,这不符合金石之学发展的实际。目录本指书目,不能囊括金石的全部内容。《文渊阁书目》列有“法帖”,《述古堂书目》曾单列“金石”,故专门为“金石”列类也有前例可循,且久已为近现代各家所编古籍书目所行用,今可在史部之下单列“金石类”,其下位类分可参考《中国丛书综录》,分为总志之属、金之属、钱币之属、玺印之属、石之属、玉之属、甲骨之属、匋之属、郡邑之属,凡九属。原《中国丛书综录》所设“竹木简牍”之属,无非是近现代以照像制版技术影印出土之竹木简牍之书。这类书不应视为文物考古,而应视其内容,各入相关类目。总志之下还可再分目录、图像、文字、通考、题跋、杂著;金之属下面还可再分为目录、图像、文字、通考、题跋、杂著;钱币之下还可再分为图像、文字、杂著;玺印之下还可再分为目录、文字、通考、杂著;石之属下面还可再分为目录、图像、文字、通考、题跋、义例、字书、杂著;玉之属下面还可再分为目录、图像、文字、通考、题跋、杂著;甲骨之下还可再分为图像、文字、通考、义例、字书;匋之属下面还可再分为图像、文字;郡邑下面还可再分为目录、图像、文字、题跋、杂著。总结上述,我们就可以将史部类表调整为:

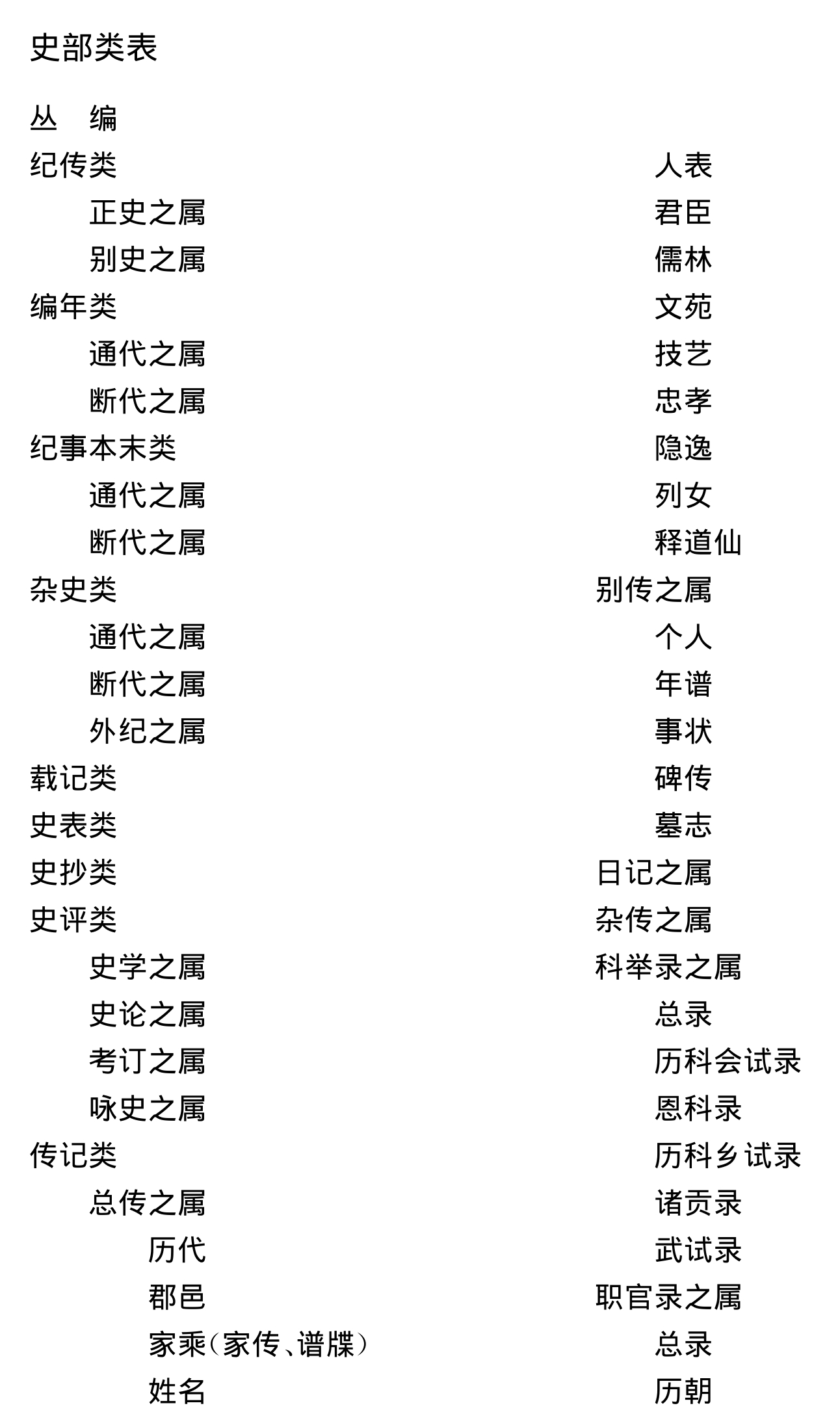

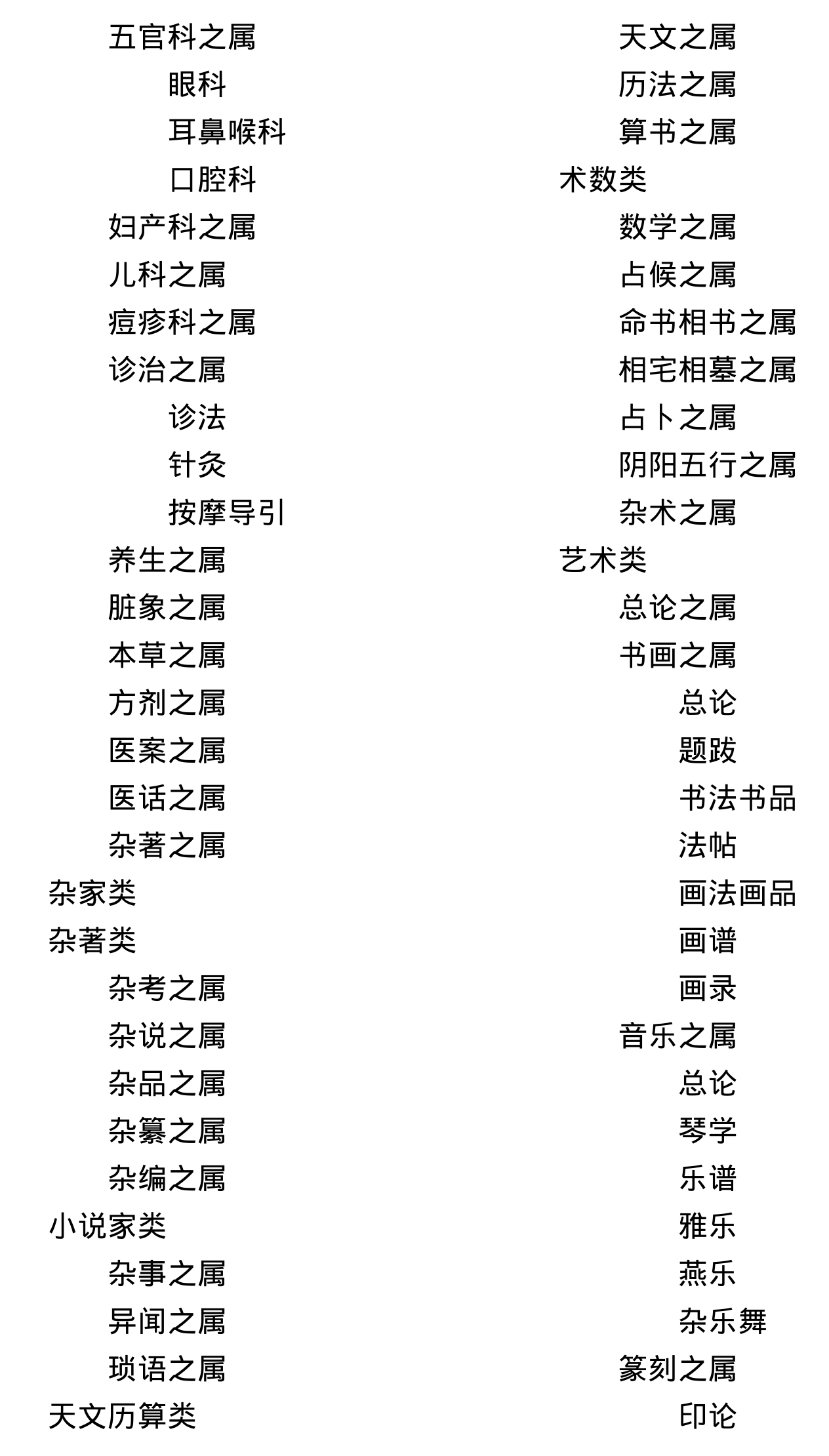

子部调整

自六经以外,凡立说者,皆子书也,这是四库馆臣给子部书所下的定义。此后逐渐演变为凡有一能一技一艺之长而形诸文字且成书籍者,也被看作是子书。《隋书·经籍志·子部》总序称:“《汉书》有诸子、兵书、数术、方伎之略,今合而叙之,为十四种,谓之子部。”正反映了这一认识的历程。《四库全书总目·子部》总序称:“其初亦相淆,自《七略》区而列之,名品乃定;其初亦相轧,自董仲舒别而白之,醇驳乃分。”今检《汉书·艺文志》,其诸子凡分为儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家、小说家十家,确是“区而别之,名品乃定”。其后这十家有的发展,有的演变,有的放绝,经过一千七八百年的磨合,至《四库全书总目》则诸子中仅列儒家、兵家、法家、农家、医家、杂家、小说家,增添了释家、道家。阴阳家进了“术数”,名、墨、纵横家並入了“杂家”。“兵家”于《汉书·艺文志》并不在诸子中,而是单列“兵书略”。“医家”亦不在诸子中,而属“方技略”,分列为医经、经方、房中、神仙四类。《隋书·经籍志》子部列儒、道、法、名、墨、纵横、杂家、农家、小说家、兵家、天文、历数、五行、医方,凡十四类,较《汉志》诸子略少了一个“阴阳”,多了一个“兵家”。现就有关类目谈谈我们今人的有关看法。

诸子汇刻,久已有之,至明而大盛,故子部首类仍应是“丛编”,“丛编”之下可暗分明不分。

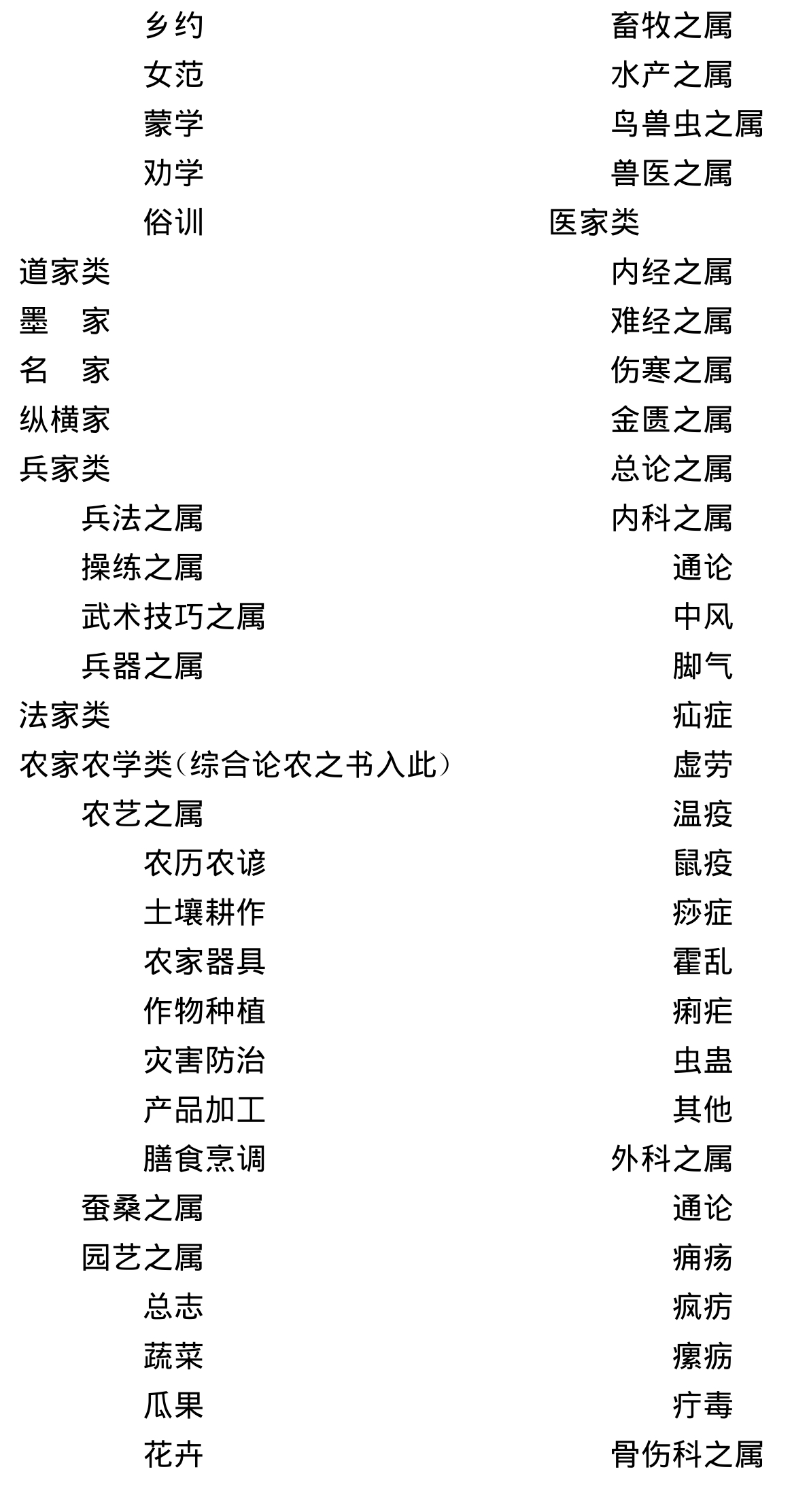

儒家,自《汉书·艺文志》起,历来被排列在诸子中的首位。其理由如《汉志·儒家类》小序所说:“儒家者流,盖出于司徒之官。助人君协阴阳明教化者也。游文于六经之中,留意于仁义之际,祖述尧舜,宪章文武,宗师仲尼,以重其言,于道最为高。”《四库全书总目·子部》总序则称:“儒家本六艺之支流,虽其间依草附木,不能免门户之私,而数大儒明道立言,炳然具在,要可与经、史旁参。”可见儒家乃六经之支脉,祖述尧舜,宪章文武,宗师仲尼,明道立言,助人君,明教化,于道最高。其家其学可与经、史旁参。然家与学还是有区别的,儒家乃先秦诸子中的一个学派,其说宗师仲尼,其理宪章文武,其宣教则祖述尧舜,故其理论体系乃在先秦已创立而成,故可称为家。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”之后,儒家成为官方哲学,其后历代硕学鸿儒祖述其说,阐释义理,此乃学也而非家也。按道理“儒家”、“儒学”应各列为类,以显示其主从、源流的演进关系。但若在“儒家类”之下再分为“儒家”、“儒学”,其理则是,但在类分实践上可能会造成一定困难,使用目录者也会发生混乱。为了照顾编目者与使用者的传统习惯,在类表安排上就不再分为“儒家”、“儒学”,而通以“儒家”类分之。“儒家类”之下还可再分为经济之属、性理之属、礼教之属。礼教之属下边还可再细分为鉴戒、家训、乡约、女范、蒙学、劝学、俗训。

道家本是先秦重要的哲学流派,但由于后世为道教所追宗,故与宗教相混淆。《四库全书总目·道家类》小序称:“世所传述,大抵多后附之文,非其本旨。彼教自不能别,今亦无事于区分。”故《四库总目》便不负责任地在“释家”之后,并列而设置了“道家”一类,反把后世神仙道术、导引、烧炼、符箓章咒、斋醮服饵等阑入“道家”。这既是不尊重学术事实,也是不尊重先秦道家。如果我们能在子部单设“宗教类”,则道家与道教便可分开,还道家之本来面貌和应有地位。

纪晓岚在《四库总目·子部》总序中说:“儒家尚矣,有文事者有武备,故次之以兵家。兵,刑类也。唐、虞无皋陶,则寇贼奸宄无所禁,必不能风动时雍,故次以法家。民,国之本也;谷,民之天也,故次以农家。本草、经方,技术之事也,而生死系焉,神农、黄帝以圣人为天子,尚亲治之,故次以医家。重民事者先授时,授时本测候,测候本积数,故次以天文历算。以上六家,皆治世者所有事也。百家方技,或有益,或无益,而其说久行,理难竟废,故次以术数。游艺亦学问之余事,一技入神,器或寓道,故次以艺术。以上二家,皆小道之可观者也。《诗》取多识,《易》称制器,博闻有趣,利用攸资,故次以谱录。群言歧出,不名一类,总为荟萃,皆可采摭菁英,故次以杂家。隶事分类,亦杂言也,旧附于子部,今从其例,故次以类书。稗官所述,其事末矣,用广见闻,愈于博弈,故次以小说家。此上四家,皆旁资参考者也。二氏,外学也,故次以释家、道家。终焉。”由此则知《四库全书总目》之子部类表为儒家类、兵家类、法家类、农家类、医家类、天文历算类、术数类、艺术类、谱录类、杂家类、类书类、小说家类、释家类、道家类,凡十四类。这种类分部居的逻辑大都可以斟酌采纳,但有几类则当辨白而调整之。

首先还是道家。《汉书·艺文志·道家类》小序称:“道家者流,盖出于史官,历记成败存亡祸福古今之道,然后知秉要执本,清虚以自守,卑弱以自持,此君人南面之术也。合于尧之克攘,《易》之嗛嗛……。”与儒家“助人君协阴阳明教化……游文于六经之中,留意于仁义之际,祖述尧舜,宪章文武”殊途而同归。故自《汉志》以降,几乎所有书目于子部都是先儒后道,方轨并驾。关于道家之作用地位,张舜徽在《汉书艺文志通释》中有过一段精彩的议论:“‘此君人南面之术也’,一语道破道家之用而无遗。而上句所提‘秉要执本,清虚以自守,卑弱以自持’十四字,尤为南面术纲领,竟以数语尽之,可谓至精至邃矣。此乃《七略》原文,班氏特移录沿用之耳。刘向之父德,史称其少修黄老术,有智略。向、歆承其家学,故能窥见道家之用。此犹司马谈尝习道论于黄子,故其《论六家要指》,独推崇道家。其言有曰:‘道家使人精神专一,动合无形,赡足万物,与时迁移,应物变化,立俗施事,无所不宜。指约而易操,事少而功多。’‘道家无为,又曰无不为。其实易行,其辞难知。其术以虚无为本,以因循为用。虚者,道之常也;因者,君之纲也。群臣并至,使各自明也。’此皆言道家所陈君人南面之术,最为高妙。……又曰:‘儒者则不然,以为人主天下之仪表也,主倡而臣和,主先而臣随。如此,主劳而臣逸。至于大道之要,去健羡,绌聪明,释此而任术。’司马谈两相比较,以为在南面术之运用方面,道家为工而儒家为拙耳。”这段议论,点破了道家秘旨,托出君人南面所用之术,实较儒家为高。然自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”之后,儒家成了历代封建社会的官方哲学,故为历来目录学家推为子部之首,但儒家之后必次之以“道家”。也就是两家都被看重。其余兵、法、农、医,可依四库馆的部居。但若恢复名家、墨家、纵横家地位,则应在此四类之前。纪晓岚《纪文达公集·济众新编序》中说:“余校录《四库全书》,子部凡分十四家。儒家第一,兵家第二,法家第三,所谓礼、乐、兵、刑,国之大柄也。农家、医家,旧史多退之于末简,余独以农家居四,而其五为医家。农者,民命之所关,医虽一技,亦民命之所关,故升诸他艺术之上也。”其实道家、墨家、名家、纵横家摆在儒家之后,同可视为礼乐方面的内容,不破坏纪晓岚“礼乐兵刑”的构想。纪晓岚之所以斥道,其原因是“后世神怪之迹多附于道家”。其实这不应怪道家自身,而应怪后世道教之徒多所攀附和目录学家在分类上的强行类归及胡乱类归。这两股力量加在一起,便使本属哲学流派的道家陷入了污浊的泥潭。

明代胡应麟《少室山房笔丛·经籍会通二》说:“《老》、《关》、《庄》、《列》,皆谭理之书。自张道陵、寇谦之、杜光庭辈盛演其教,欲与释藏相抗,故以柱下为道君。又创立元始天尊,而姓之曰乐,名之曰静信。亡论太始以前,即秦汉间姓名绝少此类,盖魏晋六朝假托……尚难尽信。”这一点,纪晓岚不是不知道,只是他认为“彼教自不能别,今亦无事于区分”,因而道家又多被屈尊了二百多年。我们现在的任务就是要将道家从烂泥潭中解救出来,揩去身上的污垢,恢复本来的面貌。即在子部儒家之后仍列道家,而在子部末尾开列宗教,下设佛教、道教、其它宗教之属。这就都合理了。

阴阳家,也是战国时的九流之一,其代表人物是邹衍等。其学包括阴阳、四时、八位、十二度、廿四时等度数之学和五德终始的五行之说。故《汉书·艺文志》说:“阴阳家者流……敬顺昊天,历象日月星辰,敬授民时,此其所长也。”到《隋书·经籍志》则并入了“五行类”。后来此家放绝,其余绪到《四库全书》时则并入了“术数类”。故此家可不列类。

法家,“信赏必罚,以辅礼制。《易》曰‘先王以明罚饬法’,此其所长也。”故自《汉志》、《隋志》直至《四库全书》都列有“法家”。

名家、墨家、纵横家都还有书或辑佚书存世,故不当不列类。特别是其中的墨家,其发端就是针对儒家来的,是儒家的反对派,又有书传世,怎么能听信黄虞稷的意见,并入“杂家”呢?《庄子·天下篇》将诸子分为邹鲁,墨翟、禽滑厘,彭蒙、田骈、慎到,关尹、老聃,庄周,惠施,桓团、公孙龙七个学派。《荀子·非十二子》分它嚣、魏牟,陈仲、史阡,墨翟、宋钘,慎到、田骈,惠施、邓析,子思、孟轲,仲尼、子弓为七个学派。《荀子·解蔽篇》中又列墨子、宋子、慎子、申子、惠子、庄子、孔子七家。《韩非子·显学篇》亦说:“今之显学,儒、墨也。”司马谈《论六家要指》说:“夫阴阳、儒、墨、名、法、道德,此务为治者也。”几乎所有这些早期历史人物所分的诸子学派中,都有墨家,黄虞稷、纪晓岚怎么能因其传世书少,就将其并入杂家呢?同样的道理,名家、纵横家,也不能因其传世书少而并入杂家。余嘉锡《目录学发微》指斥《四库全书总目》“最误者莫如合名、墨、纵横于杂家,使《汉志》九流十家顿亡其三,不独不能辨章学术,且举古人家法而淆之矣。”批评得已入肯綮之间。故这三家虽然书少,但必须列类以表之。

杂家,《汉书·艺文志·杂家类》小序称:“杂家者流,盖出于议官。兼儒、墨,合名、法,知国体之有此,见王治之无不贯。”可见杂家乃博采众家之长而立一家之说的学说,故治国之体当有此杂家之说,王者之治,于百家之道亦无不贯综。《隋书·经籍志·杂家类》小序亦称:“杂者,兼儒、墨之道,通众家之意,以见王者之化,无所不冠者也。”故《汉志》将其部居在儒、道、阴阳、法、名、墨、纵横家之后,农家、小说家之前。《隋志》“杂家”的部居基本与《汉志》相同,只是将“阴阳家”后移至倒数第二的位置,称为“五行”。鉴于上述这些历史渊源,“杂家”应前提至“医家”之后,似更合理。

至于《四库全书总目》的“杂家类”则偷换杂家固有的概念,说什么“杂之义广,无所不包,班固所谓‘合儒、墨,兼名、法’也。”班固所谓“合儒、墨,兼名、法”,是说杂家兼有儒、墨、名、法各家之长,博采众家为一家,形成自己的学说,不是大杂烩的杂类。《四库总目》偷换概念,将杂家说成杂类,变成无所不包的大杂烩,绝不是理性处置,而是曲解概念之后的错误安排。因此,《四库总目》的“杂家类”必须进行彻底改造。改造的方向是在诸子系列中仍列名家、墨家、纵横家,恢复其固有地位。“杂家类”一分为二,一仍称“杂家类”,使其类归原确属杂家的作品;二是对应“杂家类”再设一“杂著类”,用以类归《四库总目》“杂家类”下“杂学”以外的“杂考”、“杂说”、“杂品”、“杂纂”、“杂编”之属。这几个类属,《四库总目》有原则性的界说:“……辨证者谓之‘杂考’;议论而兼叙述者谓之‘杂说’;旁究物理、胪陈纤琐者谓之‘杂品’;类辑旧文、涂兼众轨者谓之‘杂纂’;合刻诸书、不名一体者谓之‘杂编’。”这种简明的界说,至今不失其精,仍可沿用。

农家是个老类目,原因是民为国本,食为民天,故历来重视。农家的渊源,《汉志》小序推测“盖出于农稷之官”。其学说内容是“播百谷,劝农桑,以足衣食”。故《书》叙八政,“其一曰食”。《周官·冢宰》:“以九职任万民,其一曰三农生九谷。”所有这些,表明农桑自古就是为政的首要。然《汉志》又批评“及鄙者为之,以为无所事圣王,欲使君臣并耕,悖上下之序”。这就完全反映了儒家的等级观念。孟子就曾经严厉批评过许行“贤者与民并耕而食”的思想。从此使农业变成了平民百姓的鄙事,给以后农家类分的混乱埋下了祸根。

《四库全书总目·农家类》小序就说:“农家条目,至为芜杂。诸家著录,大抵辗转旁牵。因耕而及《相牛经》,因《相牛经》及《相马经》……今逐类汰除,唯存本业,用以见重农贵粟,其道至大,其义至深,庶几不失《豳风·无逸》之初旨。”由于它这么一汰除,本业倒是存了,可与农有关的农耕、农艺、园艺、牧副、养殖、饮膳、鸟兽虫鱼,乃至兽医等,便都被排斥到其它部类中去了。其中牵涉最多的是“谱录类”。

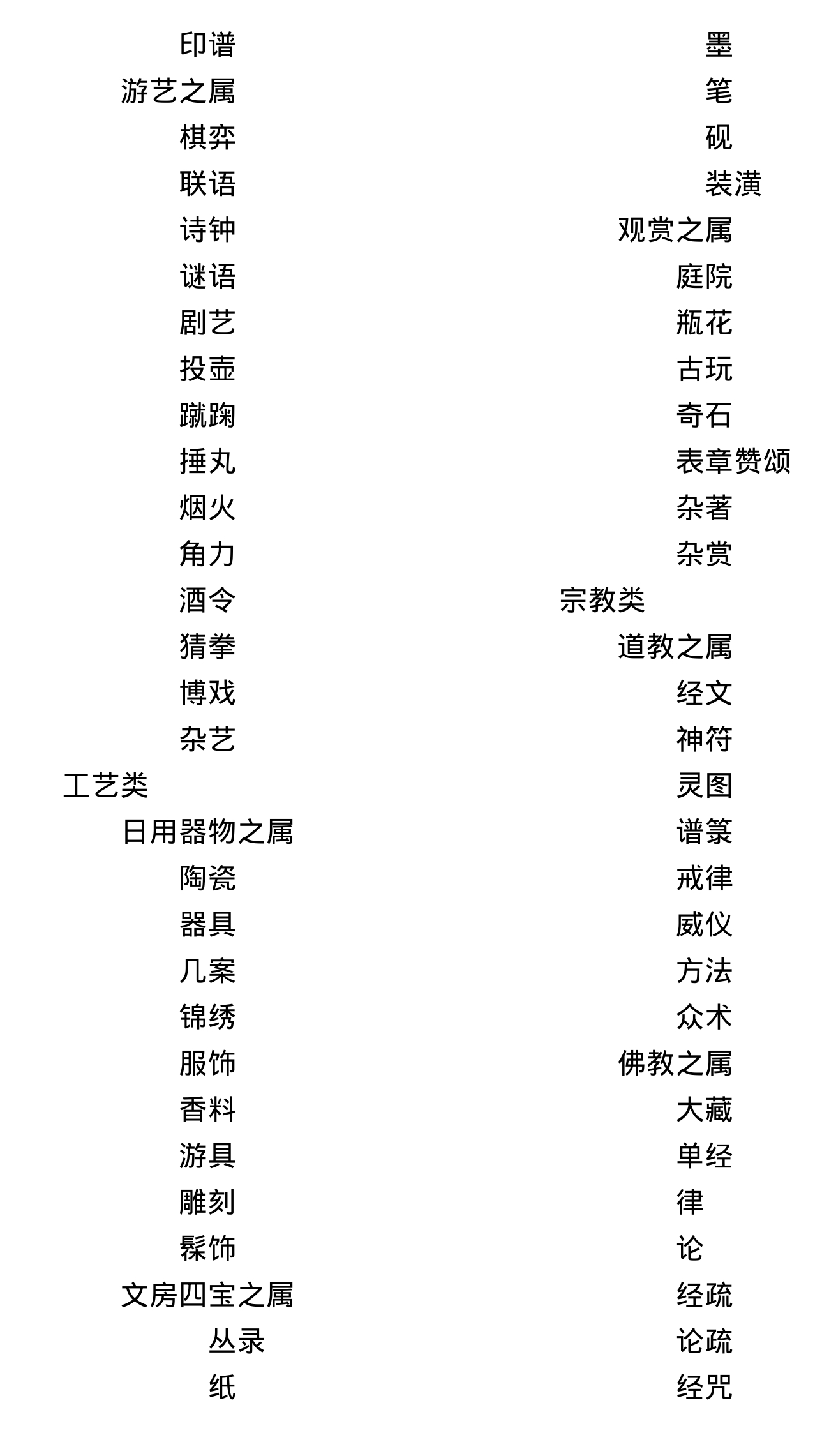

《四库全书总目·谱录类》小序称:“《隋志·谱系》本陈族姓,而末载《竹谱》、《钱图》;《唐志·农家》本言种植,而杂列《钱谱》、《相鹤经》、《相马经》、《鸷击录》、《相贝经》;《文献通考》亦以《香谱》入农家,是皆明知其不安,而限于无类可归,又复穷而不变,故支离颠舛,遂至于斯。唯尤袤《遂初堂书目》创立‘谱录’一门,于是别类殊名,咸归统摄,此亦变而能通矣。今用其例,以收诸杂书之无可系属者。”问题是这些所谓的杂书是否真的无可系属,非要用“谱录”二字去统摄?事实上不是。“谱录”不是不能列为类目,问题是不应列目之后只要见到书名中有“谱”有“录”字样就通通收了进来。《四库全书总目》恰好在这一点上严重违背了历来依学科、内容、体裁分类的目录学原则,一股脑地将毫不相干的器物图谱、食谱、草木鸟兽虫鱼谱等,都统归于“谱录”名下,这是典型的形而上学,是真真正正的“循名误列,义例殊乖”。其实检各家书目“谱录类”所收之书,几乎都应也都能各归其类。属彝器图谱者,可入金石考古;属其他器物者,可入工艺;属刀剑器械者,可入兵家兵器;属饮食炮制、烹调、品尝、器具者,可入膳食烹调;属花草蔬木者,可入园艺;属鸟兽虫者,可入鸟兽虫;相牛、相马、相鹤以及医治众兽者,可入畜牧、兽医。因此,可考虑撤销“谱录”类目,重新调整“农家”类目,并在子部增设“工艺类”目。具体做法可考虑设农家农学,以收综合论农之书。其下可设农艺之属、蚕桑之属、园艺之属、畜牧之属、水产之属、鸟兽虫之属、兽医之属。农艺之下可设农历农谚、土壤耕作、农家器具、作物种植、灾害防治、产品加工、膳食烹调。园艺之下可设总志、蔬菜、瓜果、花卉。个别著作实在不好类分者,只能依照“离其疏远,合其近密”的原则,附入相关类中。而将日用器物,如陶瓷、器具、几案、锦绣、服饰、香料、游具、雕刻、髹饰等,以及文房四宝,如纸、墨、笔、砚、装潢等,入新增设的“工艺类”。“工艺类”在子部可与“艺术类”平行且连属并列。当然,这么做也会带来一些麻烦。我们知道,自南宋尤袤《遂初堂书目》立“谱录”一类以来,也已千年。千年来,这个类目之下所收之书虽然未必尽当,但行用时间久了,编目者类归其书熟悉了,目录使用者检索也习惯了,突然这样一改,弄得编者、用者两者皆生,一时也会造成混乱。为了照顾这种旧有的习惯,亦可考虑不改,但对此应该表明我们当代人的目录学思想。如果不改,则“谱录类”之下应设器物之属、食谱、花谱、草木鸟兽虫鱼之属,现在所设类表可以调整。

小说家,虽非大说,但亦是先秦九流十家之一。《汉书·艺文志·小说家类》小序称:“小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语,道听途说者之所造也。孔子曰:‘虽小道,必有可观者焉。’”可见这类书乃采歌谣,观人诗,供人君知风俗,晓民怨,以便过则正之,失则改之的警示劝戒之书。鲁迅先生《中国小说史略》谓小说“诸书大抵或托古人,或记古事,托人者似子而浅薄,记事者近史而悠缪者也”。这就点破了小说家著作的本质:“似子”而“近史”。此为“小说家”之概念。后世小说逐渐演变,至唐则出现了虚拟故事体的传奇小说,以及后来的话本小说、通俗小说,包括某些文言小说。这些小说,虚拟人物,虚构故事,虚设情节,虚饰环境场景,完全成了文学作品。虽然仍能“寓劝戒”,但不能“资考证”了。所以“小说家”及“小说类”不能混为一谈。《四库全书总目》由于不收后世的戏剧小说,故其“小说家类”尚不失大体,当然也有不少书应移入“杂家类”。《四库全书总目》以后的不少目录,如台湾《中国旧籍特藏分类表》、《“中央”图书馆典藏北京图书馆善本书目》,乃至《中国丛书综录》、《中国古籍善本书目》,都将子部“小说家类”改为“小说类”,使小说家的作品与后世纯文学性质的作品混排通录,从而破坏了中国学术分类的固有体系和目录学约定俗成的传统,动摇了子部重实录、讲立说的根基。《北京图书馆古籍善本书目》子部“小说家类”收书起自《山海经》;集部“小说类”收书起自《飞燕外传》的做法,可资借镜,故这次调整,在子部仍得设“小说家类”,并得将其部居从倒数第三位移到“杂家”之后,并随同“杂家”前移至“天文历算”之前,“医家”之后,以便使能称家者相对集中。

《汉书·艺文志》之“数术类”下分“天文”、“历谱”、“五行”、“蓍龟”、“杂占”、“形法”六属。至《隋书·经籍志》,则将“天文”、“历谱”、“五行”提出,在子部并设“天文”、“历数”、“五行”三类,而将“蓍龟”、“杂占”、“形法”通归入“五行”。至《四库全书总目》则合《汉志》、《隋志》“天文”、“历数”为“天文算法类”,而将《汉志》“兵书略”中的“兵阴阳”,“数术略”中的“五行”、“蓍龟”、“杂占”、“形法”统归于“术数类”,下设“数学”、“占候”、“相宅相墓”、“占卜”、“命书相书”、“阴阳五行”、“杂技”七属。从“数术”改为“术数”,反映了“数算之术”演变为“术士之数”的客观事实。高明。

道家既已与道教分开,并在“儒家”之后设置了“道家”,则道教便无了着落,故在子部各类之后需设“宗教类”,其下设道教之属、佛教之属、其他宗教之属。道教之下还可再分为经文、神符、灵图、谱箓、戒律、威仪、方法、众术、表章赞颂、杂著。佛教之下还可再分为大藏、单经、律、论、经疏、论疏、经咒、诸宗、总录。“其他宗教”之下也还可再分为回教、摩尼教、景教、耶教。根据上述认识,子部类表可调整为:

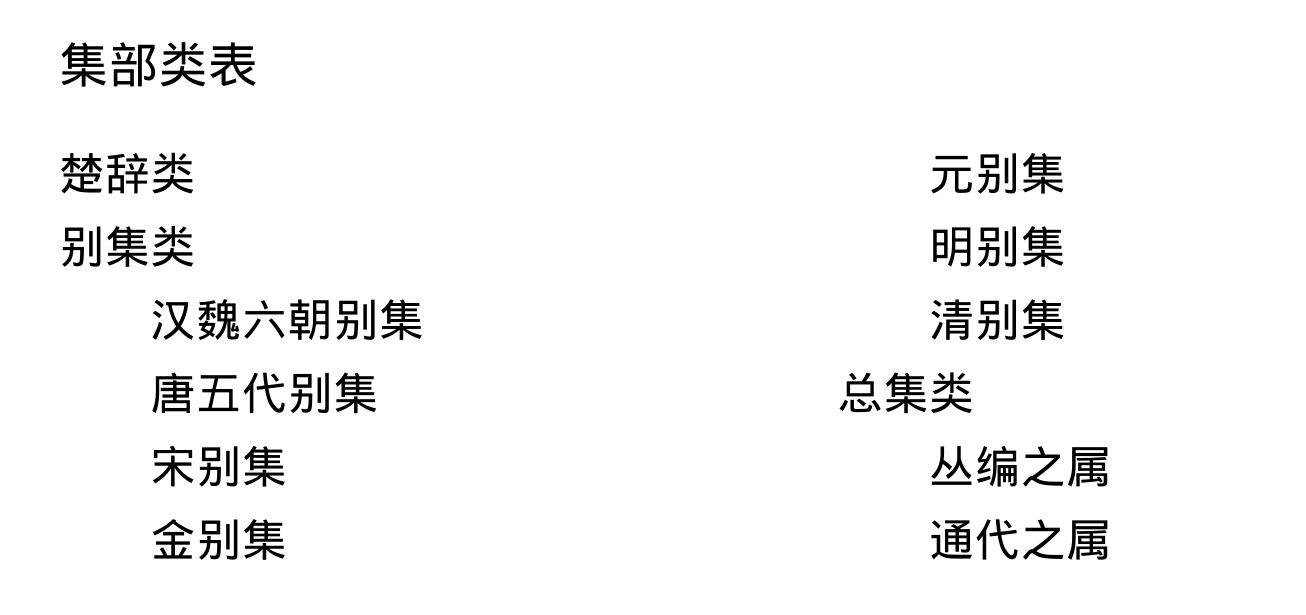

集部调整

集部之雏型当是《汉书·艺文志》的“诗赋略”。至阮氏《七录》乃设“文集录”,其下有“楚辞部”、“别集部”、“总集部”、“杂文部”,集部规制大体底定。至《隋书·经籍志》乃谓“班固有‘诗赋略’,凡五种,今引而伸之,合为三种,谓之集部”。下设楚辞、别集、总集,沿袭的基本是《七录》的格局。直到今天,除了后世新的文学体裁出现并蔚为大观而类目有所增加外,基本格局没有太大的变化。

裒屈原、宋玉诸赋而定名楚辞者,刘向也。《七录》、《隋志》于集部别为“楚辞”一门,其后历代相因,至今未改。其原因盖为汉魏以下赋体迁变,无全集皆作此体者。他集不与楚辞相类,楚辞亦不与他集相类。体裁既异,不能相容,故只好在“别集”之前单列“楚辞”。按其本质,应属地方艺文,进“总集”中的“郡邑”之属。然自《七录》、《隋志》以降,集部首列“楚辞”久已约定俗成,今宜由旧章,以适应传统习惯。

《隋书·经籍志》谓“别集之名,盖汉东京之所创也”。这就是说东汉已经有了“别集”之名。而正规见于书目者,则始于《七录》“别集部”。《七录》作者阮孝绪,乃南北朝时的南朝梁人。而南朝齐梁间张融则自制《玉海集》;江淹则区分部帙,使其集有前集后集之别;梁武帝则有诗赋集、有文集、有别集;梁元帝则有集和小集;谢朓则有集和逸集;王筠则一官一集,依官分集;沈约则有正集和别选集略。表明个人诗文集之盛正届此时,阮孝绪编《七录》设“别集部”,如实地反映了这种盛况,恰是完成了目录学所应承担的使命。唐宋以后体例相沿,名目益繁,“别集”之目亦沿用至今。“别集”之下再分为汉魏六朝、唐五代、宋、金、元、明、清七个历史阶段。这也是根据书存多少而分的时期。今后编目,“别集”类表仍可率由旧章。

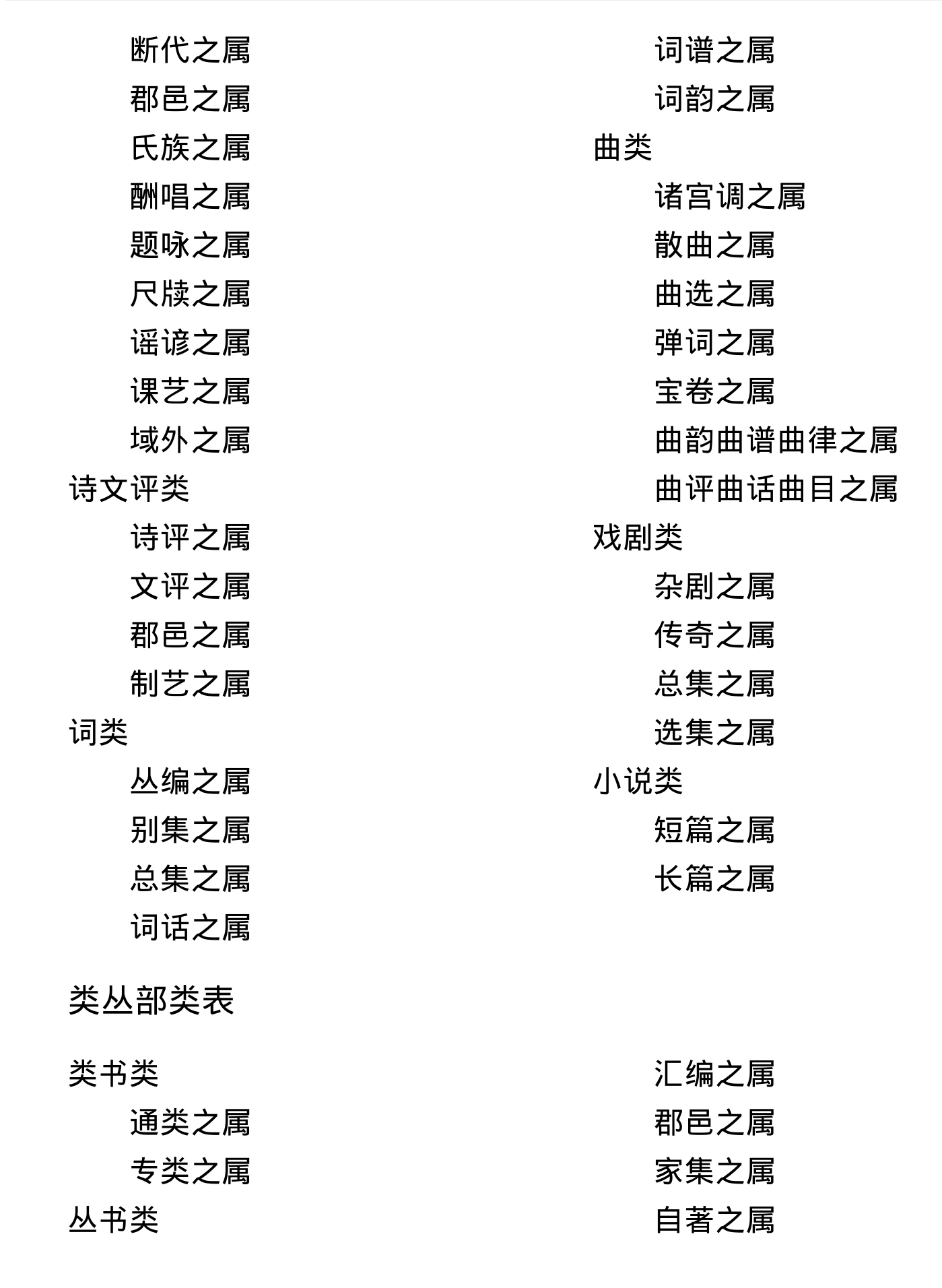

《隋书·经籍志》谓“总集者,以建安之后辞赋转繁,众家之集日以滋广,晋代挚虞苦览者之劳倦,于是采括孔翠,芟剪繁芜,自诗赋以下各为条贯,合而编之,谓为《流别》。是后文集总抄,作者继轨,属辞之士以为覃奥而取则焉”。这就是说总集之创肇于晋代挚虞的《文章流别集》。其后编者继轨,“一则网罗放佚,使零章残什並有所归;一则删汰繁芜,使莠稗咸除,精华毕出。”成为“文章之衡鉴,著作之渊薮矣”。(《四库全书总目·总集小序》)可见“总集”之列为类目亦其来久矣。今参酌众家,其类表可调整为类编、通代、断代、郡邑、氏族、酬唱、题咏、尺牍、谣谚、课艺、域外。

文章盛于两汉,至建安、黄初,体裁渐备,故论文品评之说出焉。曹丕《典论》为其首,但久已失传。其勒为一书而传于今者,刘勰《文心雕龙》、钟嵘《诗品》为最早。至宋、明两代,尤好议论,所撰尤繁,终成大观,遂使“诗文评”一目立焉。今结合现存此类之书,参酌众家之设目,本类类表可调整为诗评、文评、郡邑、制艺。

《四库全书总目》只列“词曲类”而排斥戏剧、小说,其实词曲合列也并不合适。王国维在《宋元戏曲考序》中说:“一代有一代之文学:楚之骚,汉之赋,六代之骈语,唐之诗,宋之词,元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。独元人之曲,为时既近,托体稍卑,故两朝史志与《四库》集部,均不著于录。后世儒硕,皆鄙弃不复道。而为此等,大率不学之徒。即有一二学子以余力及此,亦未有能观其会通,窥其奥窔者。遂使一代文献,郁堙沈晦者且数百年,愚其感焉。”这段话震聋发聩,足以使我们重新考虑调整这一类目,即将《四库全书总目》的“词曲类”拆开,另列词类、曲类、戏剧类、小说类。词类之下再分类编、别集、总集、词话、词谱、词韵。曲类之下再分诸宫调、散曲、曲选、弹词、宝卷、曲韵曲谱、曲律、曲评曲话曲目。戏剧类之下再分为杂剧、传奇、总集、选集。小说类之下再分短篇、长篇。这样集部类表就成了楚辞、别集、总集、诗文评、词类、曲类、戏剧类、小说类,凡八类的格局。具体类表为:

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。