即使依准今世之人拘墟笃时之见,也可以说是一直到相对晚近的时期,我们对于古希腊和古罗马时代图书的物理外形和使用习惯,仍然知之甚少。前人可资为据的唯有希腊和拉丁古典作家的间或语及;虽然这在当时所为命笔的目标读者看来并不难了然于心,但它们并非有意识地晓解时代遥隔的后人,更遑论正式的描述。从这些文献中所能获取的资料被汇集在一起,条列于比尔特、加特豪森、蒙德·汤普森等人所编写的、广为人知的知识手册〔2〕。不过,随着过去六十年间在埃及发现希腊文(也有一些拉丁文)纸草文献,这种情形已大为改观。我们不但从中得到自公元前四世纪至公元七世纪图书的大量实物,而且对于至少是罗马帝国一个省幸存下来的希腊文献之丰富,以及人们的阅读习惯,有了更多的了解。

本书的目标是简要地呈现我们在这些问题上的知识的现状。有些信息——包括一些非常重要的信息——是在过去十五年里刚刚获取的,还未及收入通行的知识手册;有些则是早已熟知的,只需在新增证据的映照下重新加以审视和表述。其中的大部分,也许只有那些非常关心图书、想要了解图书构成之细节的人才有兴趣;不过有些细节,对于那些关心文本校勘的人,也有其价值。另外,在我们有了更为全面的了解之后,有些以前的概念,也需要加以修正。

我想首先谈谈从最早时期到大约公元三世纪希腊世界阅读的起源及其发展;接着描述同一时期图书制作的出现及其方法;再接着讨论罗马世界的阅读实践;最后述及公元后最初几个世纪里图书制作在方法上的变化、异教文学的衰落和基督教文学的发展(在公元四世纪促使皮纸作为图书材料被广泛采用)以及从上古时代到中世纪的转变。对于这一历史时期的最早的那个时段,亦即大约公元前三○○年之前,我们所拥有的这类新增证据,并不是来自于真实图书的具体实例,而是来自于考古发掘所带来的我们对于古代世界的一般知识的增加。而对于以后的时段,所依据的则是在埃及发现的纸草文献。

任何关于希腊文学的讨论都必须从荷马史诗开始;就此而言,我们必须首先搞清楚,关于环东地中海地区的文字的起源,我们已经知道了些什么。就这一问题而言,说现代考古学的发现已经颠覆了我们以往的知识,亦不为过。在十九世纪后半叶,认为荷马时代事实上没有书写文字,仍然是普遍接受的说法。格罗特在其风行一时的《希腊史》中,笼而统之却又毫无保留地宣称:“在荷马时代和赫西俄德时代,钱币,书写艺术,绘画,雕塑以及富于想像力的建筑,都还不曾出现。”〔3〕他说,有人以为在公元前九世纪时已有书写的长诗,可在他看来,这种可能性微乎其微。他的观点是,大约在七世纪中叶,开始出现一个小的阅读阶层,当时埃及和希腊开始通商,可以得到书写所需要的纸草〔4〕。于是乎他认定希腊书写文学的开端,正是在这一时期。

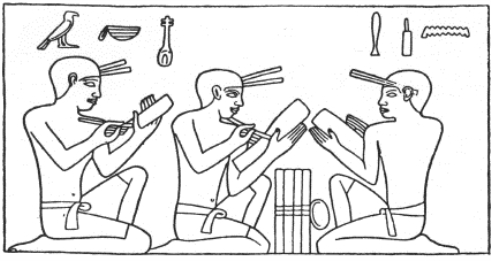

法老时代的埃及写工用他们的职业工具在工作,摘自H. Junker,Giza。

这里我们马上发现,很多格罗特无缘得见的证据资料,我们已触手可及。近来在埃及、美索不达米亚、克里特以及小亚细亚等地的考古发现,已经大大拓宽了我们对于古代世界文字书写实践的了解。我将对这些证据进行十分简要的概括。首先从埃及开始〔5〕。

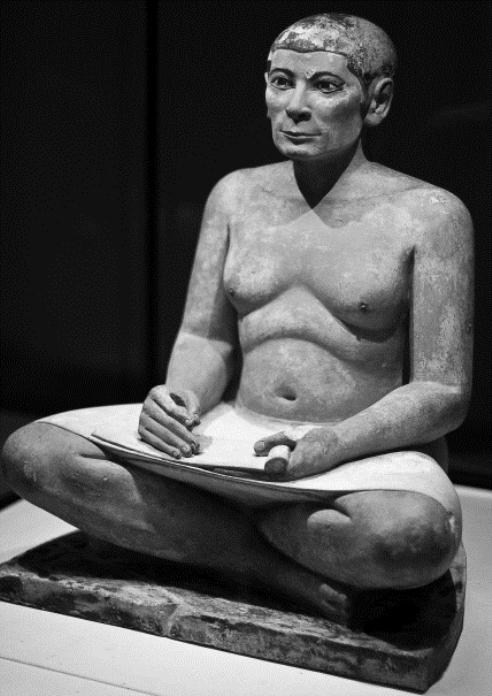

古埃及书者坐像。这是古代埃及艺术最重要的代表之一,表现的是一个坐着的书写者正在工作的样子。这座雕像一八五○年出土于Saqqara,其制成时间当在第四王朝时期,约公元前二六五○年~前二五○○年。今藏于巴黎卢浮宫博物馆。

孟斐斯王朝时期,书吏在工作,Faucher-Gudin素描,摘自昆纳斯(Khûnas)墓内的壁画。

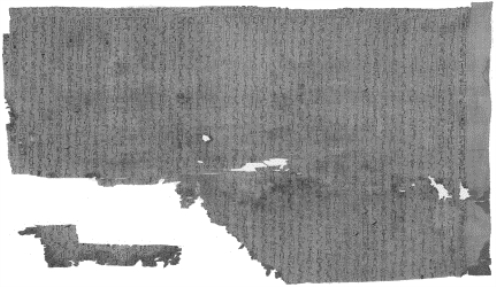

藏于巴黎法国国家图书馆的“普里斯纸草”〔6〕,学术界认为是抄写于埃及第十二王朝(约前二二○○~前二○○○)。它包含两篇道德诫命:《卡格姆纳家训》和《普塔赫泰普家训》〔7〕。根据前面一篇其后的跋识,卡格姆纳生活于第三王朝的末期(约公元前三一○○年),在法老王塞涅弗鲁的前任法老王胡尼的统治期间〔8〕,编纂了这个道德诫命集,以为教子书。普塔赫泰普生活的时代略晚,是在第五王朝(约前二八八三~前二八五五)的法老王伊塞西(又名阿萨)的统治期间〔9〕,其书亦是为教子而编。这样,我们就拥有一个来自于埃及的写于公元前三千年末期的实际存在的写本;如果其跋识可信,那么该文献所包含的作品分别撰写于公元前四千年和公元前三千年初期。没有理由怀疑这个跋识,因为有可相印证的证据。《亡灵书》,我们有其第十一王朝(约前一五八○~前一三二○)时期的纸草写本以及第十一王朝甚至更早时期的一具棺木上用墨水所写的部分篇章〔10〕,无疑许多世纪之前就已经存在了,因为有所谓“金字塔文本”被发现是镌刻于第五王朝的最后一个法老王乌奈斯的、同时也是第六王朝的法老王泰塔和法老王佩皮一世的金字塔之内的〔11〕。有理由相信,在镌刻到石头上之前,这些文本曾被写在一些更易朽坏的材料之上。埃及文本的传承可以更进一步向前追溯。据说有一章“见”于第一王朝塞姆梯法老王统治期间〔12〕;该法老王的名字又与一部医书中的药方相联系,显然该医书是在其统治期间所撰写或者编定的。另外,第三王朝的法老王佐塞尔〔13〕,据说是一位文学的庇护者;有来自于第四王朝时期的私人画像和墓葬,画像的主人公和墓葬的主人被记述为“书写者”。《亡灵书》的某些章节,据说是在第四王朝的第五个法老王孟考拉统治期间撰写的〔14〕,而且保存在大英博物馆的10059号纸草文献中的医学处方也被认定为属于第五王朝。这充分证明了,埃及最晚在公元前三千年之前就已经存在书写活动。

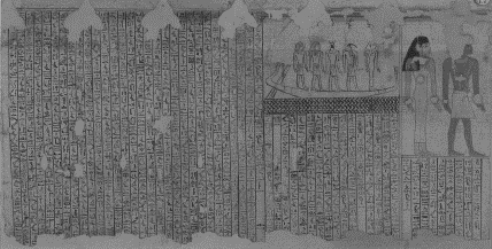

《亡灵书》,图伊纸草,高25.6厘米(9913 / 3),36.7(79431),第十八王朝,约公元前一四五○年,底比斯。伦敦,大英图书馆,EA9913/3与EA79431。

佩斯胡珀尔(Pesshuper)抄写塑像,高54.9厘米,宽33厘米,直径37厘米,第二十五王朝,约公元前七一○年,卡尔纳克,底比斯。伦敦,大英博物馆,EA1514。

《亡灵书》,阿尼纸草。总长23.5米,均高42厘米,埃及第十九王朝,约公元前一二七五年。伦敦,大英博物馆,EA10470 / 19。

国王图特摩斯三世裹尸布上的《亡灵书》。高63.5厘米,宽111厘米,第十八王朝,约公元前一四二五年。Royal Cache, Deir el-Bahri。波士顿,美术博物馆,Horace L. Mayer赠品,60,1472。

上,一卷带粘土印章的卷着的纸草,卷轴长18.6厘米,第三中间期(约公元前一○六九~前六六四年)或稍晚。伦敦,大英博物馆,EA 36831。

下,一卷卷着的纸草卷轴,长29.2厘米,直径6.5厘米,同期,底比斯。伦敦,大英博物馆,EA 10748。

上左图,文具箱缩微模型。滑盖半开,箱中有若干卷轴,盖上有一个调色版,盖边是一个木桩,用来固定水罐。第一中间期到早期中古王国,约公元前二一五○~前一九五○年。

上右图,抄写者用的铜刀,第十八王朝,约公元前一五五○~前一二九五年。

下二图,磨石,同期。伦敦,大英博物馆。

我们所拥有的美索不达米亚使用文字的证据,至少跟埃及的一样古老,而实物样本的数量则更加丰富。美国发掘者一八八八年至一九○○年在尼普尔发现的那些文件〔15〕,包括一些契有文学文本的泥版(著名的有大洪水故事的苏美尔版本),其时代被认定为是在公元前二一○○年之前〔16〕。以前发现的同一叙事文字的残片,上面所注明的年代,可换算为公元前一九六七年。这些文本本身是用苏美尔语书写的,其撰作则更要早得多。当时用文字把这些文本记录下来,并不存在什么困难,因为楔形文字的存在可以上溯到公元前四千年前。在铁罗、乌尔和瓦尔卡〔17〕,发现了成千上万的泥版,这说明在整个公元前第三个千年里甚或更早,就已经持续地使用文字以保存账目、合同、生意档案、奠基字版、建筑记录,以及其他日常生活的目的。因此可以说,非常早的时候,文字就为记录文学作好了准备;不过究竟在何种程度上真正使用过,现在没有证据,还无法确定。

关于在公元前第二个千年里统治东小亚细亚的赫梯帝国〔18〕,我们有丰富的证据证明其已经使用文字。波哥哈兹科伊文档包含赫梯帝国君主的记录〔19〕,有闪米特语和赫梯方言两种语言,用巴比伦楔形文字书写。直到最近,这些文字才被破译出来,赫梯语的释读取得了一些进展。我们将看到,这些文献对荷马身世问题有着直接的影响〔20〕;其实不管怎样,它们都是这一时期书写文字之习惯性使用的决定性证据。另有一些文献是用赫梯象形文字书写,不过只到最近(一九四八年)才刚找到破译的线索〔21〕。

更接近希腊世界,我们有亚瑟·伊文斯爵士在克诺索斯发现的克里特泥版〔22〕。有两种字体,象形文字和线形文字。还没有破译出来〔23〕,不过可以肯定其中有些是账本。就目前所知,其中没有文学文本;不过它们已经证明,在克里特岛,最晚在公元前二○○○年,就已经自如地使用文字。

尼尼微图书馆泥版残片,内容叙及大洪水,今藏于大英博物馆。

在过去几十年间,早期文字的证据得到了极大的拓展。在一九二九年以及随后的几年里,M.克洛德·舍费尔在叙利亚西北部靠近亚历山大勒塔的拉斯珊拉发现了乌加利的亚摩利-迦南王国的藏书,主要形成于尼格麦德统治期间,其时为公元前两千年的前半期〔24〕。其中包括用一种二十九个楔形字母文字所写成的文学文本,反映了当时与耶和华宗教相对立的另一种宗教的具体情况,同时还包括用各种语言文字所写就的非文学性文件。在同样位于叙利亚海岸的比布鲁斯出土了亚希兰王的石棺(出土于一九二二年)〔25〕,上面的几行文字,被断定为写于公元前十三世纪。再往东,在靠近幼发拉底河中部的马里〔26〕,发现了数以千百计的泥版文本(有些是文学文本),其时代大约是公元前两千年初期;而在底格里斯河东部的努兹〔27〕,美国考古发掘队于一九二五年以及随后几年里发掘出了数以千百计的泥版文本,时代与前者大致相同,所记录的是何利(Hurrians)语(《旧约》称之为Horites或Hivites)。

契有线形文字B的一组陶片。

即此已充分证明,在美索不达米亚,在埃及,在小亚细亚,以及在远早于希腊文学开端之前的克里特岛的希腊先民米诺斯时期,使用文字已成为习惯;就此也引出以下这个问题:一个像希腊这样的民族,有着活跃的智力,充满着首创精神,而且有其文学趣味,在其邻人甚至其米诺斯先民都已经使用文字的情况下,对这个发明一无所知,或者没有采用如此显而易见的便利工具,这种可能性存在吗?合理的推论必然是“恰恰相反”。

或许有人会质疑于此,其说不外乎以下两种。首先,或许有人会问,我们在前面提到过的与希腊毗邻的国家都发现了书写文字的实物样本,怎么希腊早期的书写文字却未见劫余?答案是,希腊人没有像苏美尔人、巴比伦人、赫梯人、叙利亚人、何利人以及克里特人那样用烘烤的泥版,而是用兽皮和纸草作为书写材料(晚近时代他们曾使用这种材料,故而我们认为在早前时代自然也使用过),这种材料在气候干燥的埃及可以保存下来,但在希腊的气候和土壤条件下却是不可能的。其次,或许有人会进一步质疑,如果早期希腊人使用书写文字,应当以刻石的形式留下一些痕迹。这个质疑随时都可能被新的发现所推翻;但无论如何,它都远不是定论。在克里特米诺斯人的分布广泛的遗址中至今没有发现刻石,但我们通过亚瑟·伊文斯爵士的克诺索斯文献这一孤立的发现知道,米诺斯人对于文字的使用是熟悉的。因而刻石证据的阙如,对于迈锡尼希腊人曾熟悉使用文字的这一推测,并不构成有效的反驳;而基于东地中海周围各国对于书写文字的普遍使用所得出的相反的推测,看来应该是站得住脚的。

亚瑟·伊文斯(一八五一~一九四一)画像,背景是克诺索斯宫,利士蒙德爵士(W. B. Richmond)绘,一九○七年。

克诺索斯宫北门入口,亚瑟·伊文斯爵士修复。

克诺索斯宫一处“档案室”复原图,其中有泥版、记事板和纸草文件,装在木盒、贮藏罐(pithoi)和篮子里。拉扎里(Stavroula Lazari)摹自斯塔库斯原图。

现在让我们来看一看希腊文学的最早遗存,讨论一下其撰作和保存的大概情形。

五十年前,荷马以及赫西俄德的诗作像孤岛一样孑然独立,与希腊文学的大陆隔着若干世纪的时间海湾〔28〕,而特洛伊战争以及所有传世的希腊早期历史都被看成传奇,一直到梭伦时期。现在,由于过去五十年的考古发现,我们知识中的这些空白正在填补,希腊的起源与周边国家的历史联系了起来,而我们也正在开始形成一个关于东地中海周边国家的发展过程的整体图景。我们知道,在公元前第三个千年和第二个千年,克里特岛上有一种伟大的文明,后来突然中断了;不过在公元前十四世纪时,仍然处在辉煌时期。我们知道,我们称之为迈锡尼的那个古代文明是从米诺斯这一主干衍生出的枝流余裔,而在多里安入侵所引发的中断之后〔29〕,从中又衍生出我们今天所知道的整个希腊文化。再者,我们最近从赫梯的文字记载(现在正在艰难的读解中)中知道,与大约公元前一三○○年至公元前一二○○年的赫梯帝国同时,在爱琴海的两岸,有一个相当强大的国家,其君主和领地是我们在希腊历史和传说中所熟悉的——厄特克勒斯,埃勾斯,阿卡亚,莱斯沃斯,等等〔30〕。这里总的倾向,像其他知识领域一样,是要证明传统知识中至少包含一定的真相。就此让我们检视一下希腊传统的事实和年代。

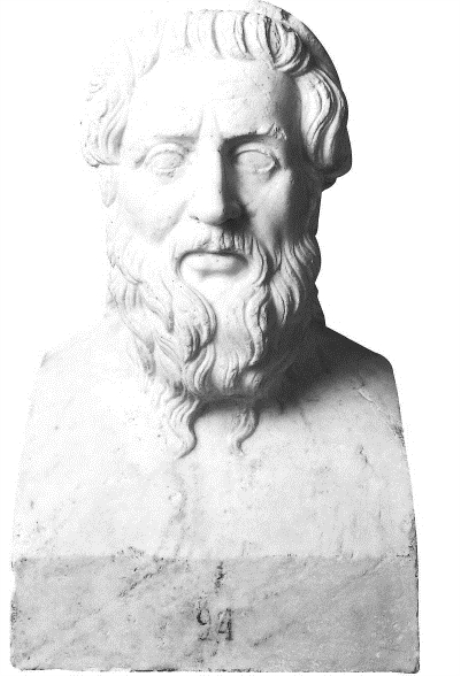

诗人荷马头像,白色大理石雕像,制作于约公元前二九○~前二八○年,复制于公元五○或七五年。

荷马《奥德赛》的纸草残片,约公元前二八五~前五○年,发现于埃及。

希腊人传统上认为希腊文学是从卡德摩斯引入腓尼基字母开始的〔31〕;而传统上认为卡德摩斯的时代,大约是在公元前一三五○年至公元前一三○○年。传统上认为特洛伊城陷落的时间是公元前一一八四年或前一一八三年,而这与赫梯文献记载所指示的时间吻合得相当好。传统上认为荷马生活的时代,有公元前一○七五年至大约公元前八七五年等各种说法。克林顿接受了一个折中的时间〔32〕,大约是公元前九七五年,而这个时间也是亚里士多德倾向于认为的。关于这一问题的最晚近的一个研究者鲍拉先生〔33〕,在说了一句“希罗多德曾指出〔34〕,他(译按:指荷马)生活于公元前九世纪后叶,是赫西俄德同时期的人。这个说法应当去事实不远”之后,下一句就将赫西俄德置于公元前八世纪末期。公元前八世纪末期无疑太晚,而且很有可能只是一个笔误:因为有很好的证据支持我们将《埃提俄庇斯》的作者阿克提努斯的时代确定为公元前八世纪前半叶(约前七七五—前七五○)〔35〕;如果说有什么东西是相对可以确定的话,那就是,《伊利亚特》和《奥德赛》比“史诗全编”诸诗要早〔36〕。

如果我们就这样把公元前九世纪当作荷马时代的确然有据的下限〔37〕,那么,关于其诗作的撰作和保存方式,我们将得出一个怎样的图景?(我的意思是,有一个人名为“荷马”,《伊利亚特》和《奥德赛》主要出自其手;但也有人倾向于主张现已不像十九世纪后叶曾经一度那样流行的旧的观点,认为荷马诗作是一个混合体,或者说是经某一个蹩脚编者的拼凑,由若干彼此孤立的短诗自行演化而来,直须将“荷马”替换为“荷马体诗作”。)正如上文所说,关于凭什么说它们不曾形诸文字,并没有绝对的理由。在毗邻爱琴海和地中海东边的地域,文字的应用已历数百年之久;只要卡德摩斯或者其他任何人在公元前十四世纪时将文字引入希腊,那就都有足够的时间以形成书写实践,而早期诗作之抄制,肯定要早于荷马诗歌技巧之臻于成熟。

揆诸事理,我认为当时荷马诗作极可能已经有了文字记录。很难想像,如此规模的诗作,如果不借助于书写文本,如何可以撰成。这并不是说记诵如此长度的诗作是难以想像的。恰恰相反,色诺芬《会饮篇》〔38〕中有一位对话者说,他的父亲曾逼迫他学习所有荷马诗作,他还能背诵整部的《伊利亚特》和《奥德赛》。还可以从许多不同的上古民族中举出类似的例子;而且见诸记载的还有,在十九世纪,温切斯特公学曾有一个年轻的学生(后来因在克里米亚战争中防守锡利斯特里亚而闻名)背会了整部《伊利亚特》,而另一个则记住了整部《埃涅阿斯纪》,当时该校鼓励这样的强记之功〔39〕。这些长诗在已经撰写出来之后,当然有可能会被人背诵下来;但是,在其撰作过程中,能够仅靠诗人的记忆而存在吗(腹稿有可能如此之长,如此之复杂吗)?难道这诗人,在完成其鸿篇巨制之后,会召集一大群游吟者,向他们一遍又一遍地背诵他的巨作,直至他们记住为止吗?这实在令人难以置信。而且,如果说存在一个原作者的本子,那么为什么就不会是每一个游吟者,或者至少是每一派游吟者,也都有一个副本呢?显然这比相反的情况更易于令人接受。

阿提卡饮水杯残片,上绘有一个男孩在读纸草卷轴,画家阿基斯托利迪斯(Akestorides)的作品,约公元前四七○~前四五○年。其中文字显然是诗人赫西俄德《列女册》的一部分。

而且,即便我们愿意相信荷马及其侪辈有可能在没有文字记录的情况下撰写并背诵荷马史诗,那么,对于赫西俄德,我们又该说些什么呢?游吟诗人也许真的觉得《天神榜》(内容是关于神和英雄的传奇故事,颇受欢迎)值得记诵〔40〕,而且听众也容易找到;但是《工作与时日》(将纯粹个人的争执和农事箴言捏合在一起)呢〔41〕?我们能说也有相当多的听众吗?在我看来,像这样的诗作,除非是用文字记录下来(或者写在铅版上,就像保萨尼阿斯在赫利孔山上所看到的那样〔42〕;或者以其他什么方式),否则其得以留存是难以想像的。对于史诗全编中的诗作,大概也可以这样说。撰作这些诗的那些诗人,一定熟悉《伊利亚特》和《奥德赛》——不但在整体上,而且在细节上。他们或者本身就是游吟者,或者是游吟者的忠实听众;他们一定见识过一队队的游吟者,依次学习他们的诗作并加以记诵。但是,赫西俄德或者是荷马同时期的人(古代许多人持此观点),或者稍晚一点;而把荷马的时代降得越晚,就越是接近最早的全编诗人。如果承认赫西俄德和全编诗人的作品都是用文字记录下来的,却否认同样的情况也可以发生在荷马史诗上,那无疑是拘墟之见。既然关于荷马时代世界上文字使用整体上之古老已经达成共识,那就没有道理认为希腊虽然在公元前七、八世纪已经有书写实践,但在公元前九世纪或更早时候却对其一无所知。旧的观点就此被釜底抽薪。

“当Pleiades(七姊妹星团,又称昴宿星团)升起来的时候,开始收割……”

——《工作与时日》

John Flaxman(一七五五~一八二六)画。

雅典娜、埃俄巴忒斯、柏勒洛丰和凯米拉。

因此我相信,理性的考据必然得出以下结论:《伊利亚特》和《奥德赛》是以文字书写的形式撰作的,而且有其抄写副本以便游吟者记诵同时控制其讹变。但是,要说清楚这些抄写副本的形式究竟是什么样子,或者它们以何种方式传播,却要困难得多。没有证据证明有任何可以称之为“阅读人群”的存在。荷马史诗中除了柏勒洛丰所携带的“致死符信”(σήματα λυγρά)〔43〕以外没有提到过书写文字,然而这一事实,我认为并不说明什么问题。在这些关于战争和历险的史诗中提到书写文字的机会本来就很少;而且我想,在描写上古时代的现代诗作中,我们将不难发现,也同样不会提及书写文字。可是我们可以看到关于背诵诗歌的文献记述;如果阅读已属寻常事,那么我们就应当也能在文献中找到相关踪迹。无论如何,既然没有证据,我们就没有道理去假定“阅读人群”的存在〔44〕。

因此我设想,诗作的抄写副本,即便存在,也非常少,归专业背诵者所有,一般大众则是从专业背诵者那里获取知识。它们究竟写在什么样的材料上,现已不可考。当时可以从埃及获取纸草,而且从希罗多德我们得知,在很早的时候小亚细亚就已经在使用皮纸;我们现在所知,仅限于此。不过,可以相当肯定的是,如此长的诗篇,无论是写在皮纸上还是写在纸草上,都不可能是单独一卷,必然会写满若干独立的卷子。这样一种分为若干卷子的切分方式,很可能自然地过渡到我们所熟悉的分为数篇(books)的切分方式。修昔底德的一篇(book),篇幅与普通所用的最大尺码的纸草卷子的一卷(roll)相当(详见下文);合乎逻辑的推论是,《伊利亚特》的二十四篇,反映出在其文本传承历史上的某个时期,它曾被写成二十四个卷子。虽然我们并不知道这个切分是何时作出的,但是值得注意的是,关于其源起的推论,将指向早于亚历山大时期的某个时段。我们拥有来自于那个时期的荷马史诗写本的若干标本,而十分清楚的是,其正常的一个卷子,可以容纳《伊利亚特》两篇的内容。因而看起来,《伊利亚特》之切分为二十四篇,可能要更向前追溯到某个时期,其时卷轴更短,或者字更大;在这一点上可以看到,存世最早的纸草文献(提摩泰乌斯《波斯人》的古写本,抄写时间是公元前四世纪末)其字体比后来的写本要大得多。当然,比起《伊利亚特》,《奥德赛》可以更为容易地抄写到更少的卷子上,不过,其被切分为二十四篇,显然也是与卷数相对应的。

手持笔记簿和铁笔的女诗人。

说到荷马史诗的传承,不妨提一下这样一种现象,那就是,在公元前三世纪的纸草文献中,有相当一部分荷马史诗抄本包含有数量可观的衍文,我们现在的标准文本中没有这些文字。这些文字并不是对史诗叙述的实质性增益,而是冗辞性质的。没有理由将它们看成是来自于原作者的,它们的由来也很容易得到解释:当副本非常稀少时,几乎没有同书对勘的条件,于是乎某个游吟者很容易幻想自己是荷马诗句的发明者,从而推出自己的版本,而且还有可能在某一地区得到流传。只有当不同来源的本子汇集到一个地方,譬如说亚历山大城,才有可能进行对勘鉴别,而到这时,以上提到的那种蛇足狗尾才得以迅速消除。在公元前二世纪,这种现象已经罕见,再往后就完全绝迹了。

游吟者在背诵史诗的同时,弹奏一种叫lyre的乐器。采自古希腊瓶画。

随着公元前七世纪的开始(甚或还要早上半个世纪),希腊诗歌来到了抒情咏唱时代〔45〕,此时文学作品的传播途径,定然已经从吟诵者过渡到抄本。吟诵者的背诵,至少是对荷马史诗的背诵,无疑仍然是泛希腊节的一个特色;而给诗作配乐(例如忒班德或阿尔克曼的颂诗,或者稍后品达、西蒙尼德斯以及巴基里德斯的凯旋颂和酒神赞美歌〔46〕),为诗人作品的推广提供了一种新的形式。不过,更多的个人创作,诸如阿尔基洛科斯的讽刺诗,梭伦的政治诗,以及萨福和阿尔凯乌斯的许多抒情诗〔47〕,都非常不适合配乐朗诵或者公开表演,其得以传播,只能依靠抄本。从公元前七世纪到公元前六世纪,情况大致如此。各种诗作(史诗、挽歌以及抒情诗)都以相当大的数量创作出来。诗人们熟悉彼此的作品,也享受着在朋辈中的名声。他们的诗作一定是书写下来的,而想要欣赏的人一定是可以接触到的——但是关于其传播方式的具体细节,因为没有证据,我们无法给出准确的描述。抒情诗和挽歌,都是为了某个特别的目的而撰作的,常常以单篇的形式流传;至于作者有没有将其结集发布,我们不得而知。更为晚近一些的诗作,我们知道曾经结集:阿尔凯乌斯的颂诗整理为六卷〔48〕,萨福的诗则为九卷〔49〕,品达和巴克基里德斯的凯旋颂、酒神赞美歌以及太阳神赞美歌也曾各自结集——但是这些结集整理是不是在各位作者有生之年,我们不得而知;不过看来多半是完成于亚历山大城的学者之手。当时不大可能存在有组织的图书贸易,不过,上述诗人的作品显然是以可观的数量存在并传播的,否则难以确保其存续并在图书馆兴起时被纳入收藏。

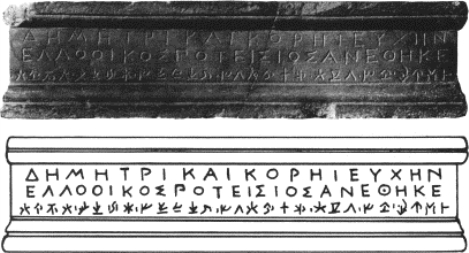

“双语”碑铭(用希腊字母和塞浦路斯音节文字书写),公元前五世纪。

有苏格拉底头像的刻字方碑,那不勒斯国家考古博物馆。

公元前五世纪希腊文学到达了顶峰,品达、西蒙尼德斯和埃斯库罗斯为其前锋,继之以索福克勒斯和欧里庇得斯,希罗多德和修昔底德,阿里斯托芬及其喜剧领域之侪匹,还有为数众多的其作品仅见于他书摘引的诗歌和散文作家。这是一个文学创造的勃发时期,而就现有的材料来看,这一时期的图书生产却非常有限。口头方式的作品发布仍在继续。仪式抒情诗人的颂诗无疑是在其诗作所为创作的仪式上配乐呈现;悲剧和喜剧在舞台上演出;即使是历史学家的著作也在重大节日上朗诵—— 一如希罗多德所说的那样。显而易见,即使是为了这些表演的目的,也有必要制作一定数量的抄本。演员必须要有抄本藉以记诵台词;作者和背诵者也必须要有本子以便照着朗诵。不过图书抄本在普通大众中的流传以及阅读习惯的成长,在相当大程度上仍然无法确知。

柏拉图头像,罗马复制品,约公元前一世纪。柏林考古博物馆。

柏拉图《拉凯斯篇》(189b—192a),约公元前三世纪。P. Petrie II 50。

在希腊文学黄金时期的作品里提到阅读图书之事的例子非常少。根据柏拉图《斐多篇》的描写,苏格拉底曾提到阿那克萨哥拉的一卷书,他先是听人读过,后来买到了一本;在《申辩篇》中,苏格拉底说道,阿那克萨哥拉的书,任何人都可以用一德拉克马买到〔50〕。在《泰阿泰德篇》中,欧几里得回想起苏格拉底与泰阿泰德之间的一次谈话〔51〕,当时他写了下来,此刻他让一个奴隶读给他和他的客人听〔52〕。而另一方面,在《斐德罗篇》中,苏格拉底轻蔑地说道,依靠图书,不如依靠记忆〔53〕;在色诺芬所记录的苏格拉底与欧绪德谟的对话中,也是同样的观点〔54〕。对于我们现在所讨论的问题来说更有价值的是,据色诺芬所述,苏格拉底曾声称自己习惯于展卷赏玩先贤们在其所著书中遗留下来的珍宝,与朋友们一起加以研究并做摘抄〔55〕。这说明当时有在研究室或曰书房查阅图书之事;不过必须承认,不管是在柏拉图的著作中,还是在色诺芬的著作中,我们所看到的一般情形都是口头的教导和对话,而不是阅读和独自研习。

然而,过分强调证据的稀少,从而否认公元前五世纪后叶存在、甚至大量存在图书和对图书的自由使用,却是错误的。这些闲闲提及表明,当时图书实乃平常之物,其易于得到,也是理所当然。熟悉荷马被认为是每一个受过教育的人的必备素质之一,而从人们引用赫西俄德、史诗全编以及抒情诗时的那种放心大胆来看,显然这些引经据典是能够被读者所理解的。阿里斯托芬对埃斯库罗斯和欧里庇得斯的作品有一种词句上的稔知,那是不可能单单从舞台表演中获得的。修昔底德知晓并且在《历史》中参考了前辈的著作;而物理哲学家的著作以及自希波克拉底以来的医学学派的著作〔56〕,只可能通过传抄为人所知晓。生年略晚于苏格拉底的欧绪德谟,在非常年轻的时候就已经拥有了一些最好的诗人和哲学家的书〔57〕,而阿那克萨哥拉著作之便宜和容易获取(见前文),也不可能是仅限于那个哲学家的特例。

也许,更能说明问题的,是阿里斯托芬《蛙》中的一句。在这一句中,合唱者刺激对方诗人将其货色拿来检验,打保票说,他们不必担心观众将会不能理解他们(戏剧第一次上演的时候,显然就是这般情形);因为他们现在都是在服兵役的过程中见了世面的人,而且这个戏他们人手一卷,可以理解所有的要点〔58〕。这似乎表明,此时可以将对文学有一定数量的图书的认识视为理所当然,尽管此前并非这样。而且,所有的证据似乎都指向这一总的结论。

最后可以提一下色诺芬《远征记》中的一段文字,其中提到,在靠近撒尔米德索斯的小亚细亚的北海岸上,失事船只的货物中,包括了“许多书”( ι)〔59〕。

ι)〔59〕。

关于藏书的形成,并无确切的证据。阿忒奈乌斯在相当晚近的时代的确曾提到过公元前六世纪分别由庇西特拉图和萨摩斯岛的波吕克拉底所汇集的藏书〔60〕,不过这与他可以举出的下一时期的藏书之间相隔了两个半世纪,而且几近无稽之谈。他举出的下一例是欧几里德,大概就是前面已经提到过的那个墨伽拉的哲学家〔61〕,不过阿忒纳乌斯称其为雅典人。他的列表中还包括欧里庇得斯的名字。不过,这些藏书,就像上面提到的欧绪德谟的藏书那样,都是小 的私人收藏,至多也就百十卷;而就算是他们,似乎还是其中之尤者。

亚里士多德头像,白色大理石雕像,制作于约公元前二九○年,复制于公元四○或五○年。

因而总的结论似乎应当是,在公元前五世纪末公元前四世纪初,图书在雅典大量存在,价廉易得。阅读的习惯正在发育中,但还没有非常牢固地建立。相比较于口头辩论中的智力角逐,一般的观点并不认为阅读是训练智力的非常重要的手段。雅典人灵活的头脑,似乎接受了培根的区分〔62〕,并且认为“机敏”比“充实”更有价值。不过,“充实”的时代,即将到来。

当我们来到另一个阶段,从柏拉图那一代来到亚里士多德这一代,就会注意到一个非常显著的变化。在早前时代,虽说图书已然批量生产,但阅读的大众却难说已经存在,而在这一时期,我们则来到了一个读者和图书馆的时代。即便关于亚里士多德之拥有藏书没有直接的记述,但在其身后该藏书的命运却见诸载籍〔63〕,而且从他的著作中也可以明显地看出,事实定是如此。他的伟大编纂,无论是关于物理科学,还是关于政治建构,如果没有一批可供参考的藏书,是不可能完成的;而他的实践,树立了一个样板,其门人弟子如狄奥弗拉斯图和美侬等继其踵武〔64〕,深刻地影响了希腊文学史的进程。可以毫不夸张地说,正是因为有了亚里士多德,希腊世界才由口头演示过渡到阅读的习惯。一般认为,古希腊以及希腊—罗马世界的图书馆的历史,是以亚历山大城的缪斯殿堂(Museum)的创立为其开端的〔65〕,这无疑是对的;不过,这缪斯殿堂以及伟大的亚历山大图书馆之得以创立,端赖形成于这一时期、且在很大程度上是受亚里士多德影响所致的、这种习惯的嬗变。

亚里士多德在给亚历山大大帝讲课(公元前三四○年),十九世纪木刻。

托勒密一世(拯救者),版刻,约十九世纪。

通向埃德夫(Edfu)神庙的主门:托勒密时期建筑。

空气与水:一块供物板上《亡灵书》的第五十九符咒,石灰岩,高48.5厘米,宽51厘米,托勒密时期,约公元前三○五~前三○年,阿库米(Akhmin)。伦敦,大英博物馆,EA 1215。

碗画,约公元前四世纪。一个年轻女人上音乐课,在她面前地板上放着一个打开的木书箱。维尔茨堡,马丁·冯·瓦格纳博物馆。

瓶画,约公元前五世纪。一个妇女读着一个纸草卷轴,这是她从开着的木书箱里拿出来的。巴黎,卢浮宫博物馆。

从缪斯殿堂以及亚历山大图书馆创立那一天起,我们终于可以切实地面对希腊文明的图书世界。我们不必再仰赖于从随意的片言只语、从抽象的想当然耳所开始的演绎。我们拥有相当大规模的历史记载,而且不仅如此,我们还拥有那个时代的图书的真实样本,知道它们是如何制作出来的,知道它们具体是什么样子。这些图书馆的创立之功,有的学者归之于托勒密一世(“拯救者”)〔66〕,有的学者则归之于托勒密二世(“恋姊者”)〔67〕。实际情况应当是,有意识地收集图书以形成一个图书馆和研究中心,作为对埃及进行希腊化的一个步骤,肇始于托勒密一世,而图书馆和缪斯殿堂的完全建立,则是由托勒密二世完成的。托勒密一世是著作者的朋友,自己也是著作者,他将筹建图书馆的工作,委托给法勒鲁姆的德米特里〔68〕,这个人是狄奥弗拉斯图的学生,也是个百科全书式的作家,曾作为一个哲学家-专政者统治雅典十年。被逐出雅典后,他很高兴地取得托勒密一世的庇护(公元前二九○年),从事更为无害的图书收藏工作。

缪斯殿堂想象复原图。屋顶上的神像是三位原始缪斯:Melete(思想)、Mneme(记忆)和Aoide(歌唱)。选自Meibonius, Diogenes Laertius扉页插图,Amsterdam,一六九八年。

缪斯给人灵感。在手握北风和东风、脚踩西风和南风的风神的庇护下,阿里翁(Arion)、毕达哥拉斯(Pythagoras)和俄耳甫斯(Orpheus)从周围九个缪斯女神那里获取灵感,她们是:Calliope(史诗)、Euterpe(音乐)、Erato(抒情诗)、Thalia(喜剧)、Clio(历史)、Urania(天文)、Terpsichore(舞蹈)、Melpomene(悲剧)、Polyhymnia(赞美诗)。十三世纪,Public Library Rheims。

从托勒密的图书馆几乎是立即达到的规模,可以看出当时图书之丰富。有一说,到托勒密一世的统治结束时〔69〕——也就是说,在大约五年之内——共收集了二十万卷。不过,这样的数据完全不靠谱。另有一说,到托勒密二世去世时,有十万卷;更有一说,当该图书馆在恺撒时代被焚毁时,有七十万卷。不过,可以肯定的是,在托勒密一世手上,已经形成了可观的藏书,由他的儿子移转给其所创立的缪斯殿堂。这个“缪斯的神庙”,是尼尼微国王图书馆之后的第一个大图书馆〔70〕;而且,除了是一个图书馆之外,它还是文学和学问的研究院。杰出的文人和学者,诸如卡利马库斯、阿波罗尼乌斯·罗提乌斯、阿里斯塔库斯等等〔71〕,曾先后担任馆员;学生们麋集于此;一群抄工被雇来批量复制写本;亚历山大城成为希腊化世界里文学生活的中心。

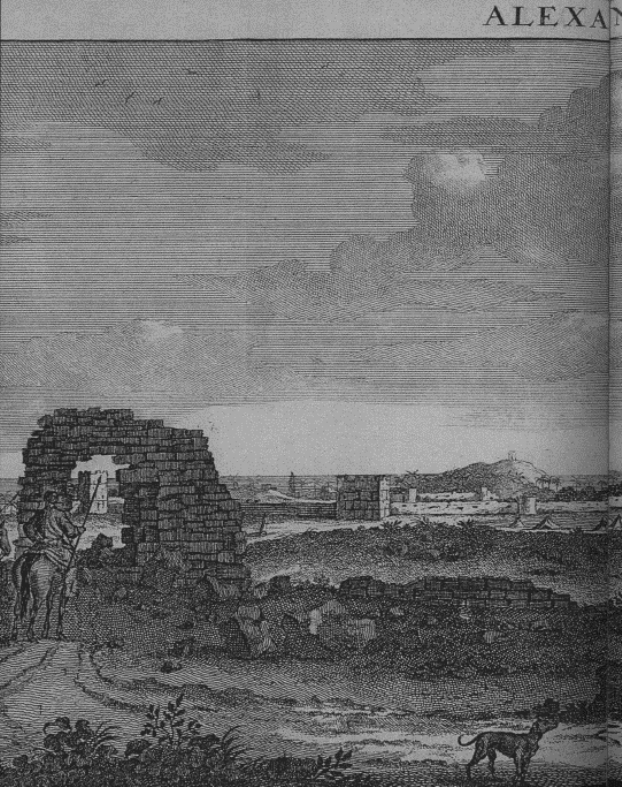

亚历山大城托勒密的卫城。摘自C. Le Brun,Voyage au Levant,Paris,一七一四,九六。

学者们聚集在图书馆里,版刻摘自朗吉努斯,《论崇高》,London,J.Tonson&J. Watts,一七二四年。

公元前四十八年,恺撒的亚历山大城战争期间大火中城市的想像复原图。摘自H. Goll, Die Weisen und Gelehrten des Alterthums。

至此我们所看到的事情的状态,与我们今天这个时代差可比拟。希腊文化突破了旧的希腊世界的界限,扩展到近东和地中海盆地,而且当罗马甫一觉醒到知识生活,就将罗马也包融了进来。亚历山大图书馆以及其他地方图书馆(其中最为著名的是帕伽马图书馆〔72〕,后文将会说到)的形成,鼓励图书的生产,就像今天大英博物馆图书馆鼓励并帮助图书生产一样。学术图书,或者希望充做学术图书的图书的出产,其规模是相当大的。自埃斯库罗斯、修昔底德以及柏拉图以后,关于什么是最好的文学,标准跌落得很惨;但是图书制造业却极为繁荣。评注者,编纂者,普及者,蜂屯蚁聚,就像今天这样;显然,相当大数量的次要文学作品已消失净尽,几乎了无痕迹。

在估量希腊世界阅读风气之广度的时候,我们必须记住,在公元前后各三个世纪内,用希腊语写成的文学作品,只有很小一部分幸存下来,传至今天。有意思的是,在这一方面我们可以举出一些证据,有些是最近考古发现的结果。

希腊时期亚历山大城中心区复原图。J. -P. Golvin所作水彩画,摘自Alexandria Rediscovered, London,一九九八年。

碑刻残片(约公元前二世纪),发现地不详,来自帕伽马竞技场图书馆。

要想对希腊文学作品的总量有所了解,有两种方法,第一种是考察幸存作品中提到的已失落的作品的信息。根据现存文献中所提到的失落了的希腊古籍的信息,编纂一部希腊佚籍目录,那将会是艰苦的,但却并非无趣、并非无益的一项工作。这里我只能指陈一二,略去新近的发现。我们知道,除了品达有大部分、巴基里德斯有略少一些的作品保存下来以外,希腊抒情诗作可以说整体上亡佚了,只能通过偶然的引用见其一斑。我们知道,在埃斯库罗斯至少70部剧作里,只有7部幸存下来,索福克勒斯是113部幸存下来7部,欧里庇得斯是92部幸存下来18部,阿里斯托芬是43部幸存下来11部;而所有其他希腊悲剧和喜剧作家,什么都没有留下来。大约五世纪末由斯托拔厄斯所编的那部伟大的选集中〔73〕,引自已佚作品的文字远远超过存世作品的文字,尽管后者理所当然是各作者最著名的作品,因而也就最有可能被引用。从一个粗略的计算可以看出,斯托拔厄斯的前三十段中,有314处引文来自存世作品,有1115处引文来自已佚作品。在弗提乌斯所列的斯托拔厄斯引用的共计470个作家中〔74〕,至多有40个可以说今天还以某种实在的形式存在着。而这是来自(理所当然地)采撷最好作家的最好作品的一个选集中的数据,大量的差一些的文学作品都不予考虑,没有引用,其中许多在这选集编纂时就已经亡佚了。

有一部稍早一些的书,主要是集萃而成,这就是阿忒奈乌斯的《哲人燕谈录》,作为一个寻章摘句的碎锦袋子,庶几可与伯顿的《忧郁之剖析》相比较〔75〕。我曾细数过一个单篇中的引用,发现(不过我不能保证数据的绝对准确)366个引用(主要引自喜剧作品)中,只有23个是引自留传至今的作品。这就好比是伯顿所引用的所有著作中,只有那些收入“世界经典丛书”或者“人人文库”的作品才留存了下来〔76〕。

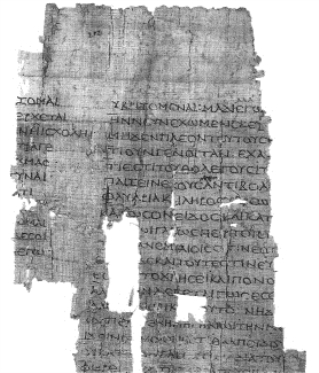

调查希腊文学总量的第二种方法,是检核过去六十年中在埃及出土的数量巨大的纸草文献中的文学残卷。绝大部分残卷来自于围绕着希腊—罗马化之埃及的城镇和村庄的那些垃圾堆,特别是奥克西林库斯周围的垃圾堆。它们是埃及的希腊文阅读人群所使用和拥有的图书的残骸,因而对于我们现在所要解决的问题就有着特别的价值。任何纸草残片,只要大到足以查明其文本的特点,就都可以作为其书写时代整个写本存在的证据。从而我们可以判定那些幸存下来的著作与已亡佚的著作之间的大概比例。我们还可以进一步看出,哪些作家最受欢迎,哪些时代图书的生产(从而研究也是)最为活跃。

一九二二年C. H.欧发德编写了一部纸草文学文本目录(在这一名目下也包括在同一条件下所发现的皮纸写本、泥版以及陶片的残篇)〔77〕。从彼时到如今这二十八年里,总数颇有增加,但那结果的总的特点却并没有改变。将《圣经》文本和基督教著作除去另作一类,欧发德共列出1167种文学写本,有些只是最小的残片,有些则实质上有数卷或数篇。在所有这些里面,至少有315个,或者说超过总数的四分之一,是关于荷马史诗的,其中有282个就是《伊利亚特》和《奥德赛》某些部分的抄本,另外33个是注解、语词解释之类。剩下的852个里面,大约有240个已经由某种方式留传至今,有612个本来已经完全亡佚,或者只存在于他书的引用之中。应当加上一句,其中有相当数量的学校练习本,短的摘抄,有一些则几乎算不上是文学。不过,比例失衡却是显然的,完全印证了前面从斯托拔厄斯和阿忒奈乌斯的书中所总结出的结论。显然,已亡佚的希腊文学作品在数量上大大超过了存世的作品。每一个从事希腊“残卷”汇编研究的人都会同意这一结论。

学校教室场景,一位教师手持写字板联成的笔记簿,另一人持一纸草手卷。杜里斯瓶画,刻在约公元前五世纪一只基里克斯陶瓶上,柏林博物馆。

以上显示了希腊—罗马化之埃及的文学趣味和教育实践,而考察已知作家作品的分布以及其残篇数量最多的时期,也同样饶有意思。荷马,正如已经指出的那样,占有相当巨大的优势。他是教育不可或缺的主题,就像在我们这个国家,对于《圣经》的了解,是每一个有一丁点文化的人的基本知识配备那样,在希腊世界则是荷马史诗。不过值得注意的是,《伊利亚特》相对于《奥德赛》的优势,就像荷马相对于其他作家的优势那样大。欧发德目录中的282个荷马抄本中,有221个是《伊利亚特》,只有61个是《奥德赛》。在其他大作家中,德摩斯梯尼作品的抄本最多〔78〕,有他的各篇演讲辞的抄本共48个,还有三个注本以及狄狄摩斯所做的更为详尽的注本〔79〕,该书有一个非常有价值的纸草本藏于柏林。在他之后,理所当然,就是欧里庇得斯,共有32个抄本;他之后是米南德〔80〕,共有26个抄本,不过有些抄本的归属仍有可疑。鉴于米南德之大受欢迎以及其戏剧之广为引用,这完全是意料中的事。自从开罗册子本(其中包括了四个喜剧的相当大的部分)发现以来,人们将米南德与巴基里德斯、希佩里德斯〔81〕、海罗达思〔82〕以及提摩泰乌斯〔83〕归为一类,认为他们都是(至少在相当大程度上)从埃及沙漠规复旧观。也许有人还会再加上埃福罗斯〔84〕(如果他是奥克西林库斯出土的那部历史著作〔85〕的作者的话——看来可能性很大)和作为史家的亚里士多德(因为《雅典宪法》〔86〕一书的缘故)。

著名的哈瓦拉(Hawara)荷马纸草,公元二世纪。

在这些之后是柏拉图,有23个抄本,修昔底德,21个,赫西俄德,20个(大部分是《列女册》和《神谱》,只有四个是《工作与时日》的抄本),伊索克拉底18个〔87〕,阿里斯托芬和色诺芬各17个,索福克勒斯12个,品达11个。萨福也颇受欢迎,这从所出现的八个抄本即可看出,其中有一个抄本晚至七世纪。在这个目录中最引人注目的空缺是埃斯库罗斯、希罗多德和亚里士多德。埃斯库罗斯只有一个残卷,暂且认定为是《卡里亚人》(或《欧罗巴》);他的更有名的作品,没有保留下一点儿痕迹。而在亚里士多德,只有《雅典宪法》、《后分析篇》和《劝导篇》(Προτρeπικός);其《伦理学》、《政治学》、《修辞学》、《形而上学》以及自然史各篇,则只字未见。考虑到这些作家作品的难懂,它们没有成为一个外省小城的课程的组成部分,也许并不奇怪;但是希罗多德,他既平易又有吸引力,而且对于埃及读者来说别有一种趣味,却没有一个抄本,这就不同寻常了。颇有抄本的其他作家有埃斯基涅斯(8个)〔88〕,阿波罗尼乌斯·罗提乌斯(8个),卡利马库斯(9个,注本两个),希波克拉底(6个)以及忒俄克里托斯(6个)。

《雅典宪法》,公元前三五○年,一八九○年在埃及奥克西林库斯发现。

荷马《奥德赛》(VI 201 — 328)纸草残片,11.8 ×16.8厘米,约公元前一世纪。P. Fay. 7。

阿里斯托芬(?),存疑故事,21.9 × 12.5厘米,约公元前一世纪。P. Oxy. II 212。

劳拉·贾巴尼续写欧发德的目录,信息更新至一九四五年(《埃及出土的希腊文学古写本目录》,列于《纸草学研究所丛刊》[维特利,一九四七])〔89〕。其中作了一些重要的增补,特别是来自于英国以及意大利在奥克西林库斯的考古发掘。尤其是有一个土丘,格伦费尔和亨特只挖到了一小部分〔90〕,意大利考古队则进行了更彻底的开掘,挖出了一大批残篇,主要是埃斯库罗斯和卡利马库斯的作品。牛津大学的发掘者(译者按:指格伦费尔和亨特)生前未及整理他们从这个土丘中所挖出的抄本,洛贝尔及其同事曾于一九四一年和一九四八年公布了其中的一些(Oxy. Pap. xviii和xix)。埃斯库罗斯的抄本包括其《尼俄柏》(Niobe)、《密耳弥多涅斯人》(Myrmidons)和《羊毛梳理者》(Xantriae)的残篇(大都很小),还有讽刺剧(其人物更有意思,残篇面积也更大一些),如《格劳克斯·彭透斯》(Γλαὓκος Ποντιeύς),《拉网者》(Δικτυουλκοί),《普罗米修斯·点火者》(Προμηθeύς Πυρκαιeύς),《观众或伊斯特摩斯运动会选手》(Θeωροì ἢ ’Ισθμιασταί)。卡利马库斯的若干残篇,有些抄自《起源》(Αἴτια),有些抄自其他作品。属于其他作家的包括阿尔凯乌斯、希波纳克斯〔91〕、赫西俄德、克拉提努斯〔92〕、萨福、欧福里翁〔93〕、品达、科林娜〔94〕、吕西阿斯〔95〕以及索福克勒斯存世作品中的一些零简、埃斯库罗斯存世作品(《阿加门农》和《七将攻忒拜》)的若干片段以及柏拉图《斐多篇》的篇幅更大的片段。除了这些之外,荷马的抄本,《伊利亚特》增加了143个,《奥德赛》增加了58个;欧里庇得斯增加了33个,德摩斯梯尼28个,赫西俄德16个,伊索克拉底14个,柏拉图13个,索福克勒斯13个,希罗多德9个;不过,除了埃斯库罗斯的残卷(都来自于二世纪时的一处贮藏,而且绝大多数出自同一个写工之手)外,这些新增的发现,对于以上我们关于古希腊文学亡佚范围的总体论说,并不构成实质性的修订。作品有较多抄本的作家没有发生改变。在贾巴尼《目录》中未确认的残篇数是745个,要远远超过已确认的残篇,其中荷马史诗(包括一些注解)222个,其他已知作家157个。其中有一些(总数1124个中的83个)已经收录在欧发德的《目录》中。

修昔底德(II 22.3 —25.3), 27.4 × 16.9厘米,约公元前一世纪。P. Oxy. II 878。

总体上讲,鉴于这些纸草主要来自于一个外省小城的垃圾堆,其所抄录的文学作品的范围,必然是非常基本的。它显示出希腊文学作品在希腊—罗马化的普通民众中广为流行,希腊文学作品在教育中占有十分重要的地位,有着相当大规模的阅读人群。它可能与希腊世界里一个大的人文中心(诸如亚历山大城,安提俄克,雅典或者其他重要城镇)的可资阅读的文学作品的范围大小没有什么关系。对于后者,也许从阿忒奈乌斯或者斯托拔厄斯的汇编以及散见于其他希腊作家作品中的大量的引文,更能见其大概。不过,这些纸草文献的发现,却足以扫除那种认为此类编纂主要采自选集的谬说;因为,如果有如此大量的文学作品存在于埃及的小村小镇,就没有理由去质疑学者们可资利用的大图书馆之包罗万有。

这些纸草文献在时间上的分布也颇能揭示问题。应当说明的是,这里的结论并非不可移易,这一方面是因为纸草文献的发现有其偶然的因素,另一方面是因为对于抄本时期的断定很少能做到精确。古文书学家关于时期的意见不相一致,常常只好给出大致的时期,譬如“一 ~二世纪”之类。然而有经验的古文书学家之间差异的幅度并不太大。如果将时期划归依违莫定的抄本在相应的世纪之间进行均分,结果(采自欧发德的目录,其所依据的是原来问世的时间)如下:

公元前三世纪 68(包括公元前四世纪末期的1个)

公元前二世纪 42

公元前一世纪 49

公元一世纪 117

公元二世纪 341

公元三世纪 304

公元四世纪 83

公元五世纪 78

公元六世纪 29

公元七世纪 13

贾巴尼的《目录》反映了基本相同的状况,数据大致如下:

公元前三世纪 57

公元前二世纪 36

公元前一世纪 37

公元一世纪 69

公元二世纪 311

公元三世纪 214

公元四世纪 82

公元五世纪 61

公元六世纪 47

公元七世纪 11

这些数字也许只是近似的,但基本结果却已清楚地凸显出来。它们显示出,读书最多的时间段,是在二 至三世纪。这一时间段是希腊—罗马占领埃及的鼎盛时期。在托勒密王朝时期,希腊人口的渗入以及当地人口对希腊文化的吸收,一直在稳定地增长。(公元前三世纪的数字比公元前二世纪和公元前一世纪高,可以解释为这一世纪的纸草文献出土相对较多,特别是以木乃伊陪葬品的形式。)在罗马征服之后,主要阅读希腊文的希腊—罗马人口,得到了很大的增长;这个帝国的前三个世纪标志着埃及希腊—罗马文化的顶点。四世纪开始的跌落非常明显,可以解释为一方面是由于罗马文明的整体衰落,另一方面是由于基督教的扩展,转移了人们的注意力,使其离开了异教文学。从这次衰落开始,再也没有复兴,直到七世纪阿拉伯征服,一并消灭了基督教文学和异教文学。

当然这些数字只关乎埃及,但是毋庸置疑,它们也适用于整个希腊化世界。在埃及发生作用的这些因素,在叙利亚和小亚细亚也同样发生作用,而且可以说也产生了类似的结果。因而我们有理由就希腊化世界的图书以及阅读活动的扩散,得出总体的结论。在基督之前的最后三个世纪里,希腊文学扩展到亚历山大继任者们所治理的广阔领地。主要中心城市,荦荦大者如亚历山大城,还有安提俄克,帕伽马以及近东的其他大城市,成为图书馆的坐落地和学者们的家;而希腊文学,是遍布希腊化王国的操希腊语人口的自然遗产。当时推出了大量的图书,大部分是以评注和汇编的形式,其中有许多是关于科学和医学的。当时整体上还有一种阅读前代伟大作品的风尚,特别是荷马,在他之后则是德摩斯梯尼、柏拉图、欧里庇得斯以及米南德。在罗马帝国的头三百年里,延续着同样的风尚;尔后,随着基督教的扩展并得到官方的认可,人文主义文化陡然衰落。基督教文学兴起,异教文学衰落,此长彼消,直至一并湮没在默罕默德主义的汹涌浪潮中。

【注释】

〔2〕特奥多尔·比尔特(Theodor Birt,一八五二~一九三三),德国古典学家,作家。著有《古代图书考古研究手册》(Die Buchrolle in der Kunst: archäologischantiq uarische Untersuchungen zum antiken Buchwesen,一九○七,莱比锡)。维克多·加特豪森(Victor Gardthausen,一八四三~一九二五),德国古代史学家,古文书学家,古文献整理者,任教于莱比锡大学。著有两卷本《图书学研究手册》(Handbuch der wissenschaftlichen Bibliothekskunde,一九二○,莱比锡)。爱德华·蒙德·汤普森(Edward Maunde Thompson,一八四○~一九二九),英国古文书学家,大英博物馆第一任馆长,著有《希腊、拉丁古文书学概论》(An Introduction to Greek and Latin Palaeography),牛津,一九一二。——译注

〔3〕第一部,第二十章(一八八三年版,卷二,第116页)。——原注。译者按:乔治·格罗特(George Grote ,一七九四~一八七一),英国古典历史学家,著有多卷本《希腊史》(History of Greece)。

〔4〕同上,第143页,第150页。——原注

〔5〕下面一段采自我自己的一本书《古代图书与现代发现》(Ancient Books and Modern Discoveries),芝加哥卡克斯顿(Caxton Club of Chicago)俱乐部限定版,一九二七。——原注。译者按:卡克斯顿俱乐部是一个图书爱好者协会,一八九五年成立于芝加哥,主要致力于图书艺术和图书史的研究。

〔6〕“普里斯纸草”(The Prisse Papyrus),法国东方学家阿希尔·康斯坦·泰奥多尔·普里斯·达弗纳(Achille-Constant-Théodore-Émile Prisse d'Avennes,一八○七~一八七九)于一八五六年从埃及底比斯(Thebs)获得,故名。今藏法国国家图书馆。——译注

〔7〕《卡格姆纳家训》(the Teaching of Kagemna),最早的本子见于“普里斯纸草”,只保存了结尾部分。卡格姆纳(Kagemna),曾担任古埃及的“维西尔”(vizier),即辅佐法老王的最高官员,相当于中国的宰相。《普塔赫泰普家训》(the Teaching of Ptah-Hetep),最早的本子见于“普里斯纸草”,保存较为完整。普塔赫泰普(Ptah-Hetep),是古埃及第五王朝法老王以塞西(Isesi)的“维西尔”(宰相)。——译注

图伊(Tui)纸草,一份新王国时期以逆序草书象形文字所写的写本,部分用红色墨水,第十八王朝,约公元前一四五○年,EA 9913 / 2。

两位写工所写的一份纸草,用墨水抄写,高30.8厘米,宽75厘米,第二十~二十二王朝,约公元前一○五○~前八五○年。伦敦,大英博物馆,EA 10743 / 2。

〔8〕塞涅弗鲁(Seneferu),古埃及第四王朝的第一位法老王。胡尼(Huni),第三王朝的最后一位法老王。——译注

〔9〕以塞西(Isesi),又名阿萨(Assa),古埃及第五王朝法老。——译注

〔10〕阿马木(Amamu)和门图赫泰普(Mentu-Hetep)的棺木,藏于大英博物馆。——

原注。译者按:《亡灵书》(Book of the Dead),古埃及随葬书的现代名字,又叫《重见天日之书》,内容包括一些魔法咒语,帮助死者通过阴间走向来生。包括早期刻在金字塔壁上的“金字塔文本”(pyramid text)和写在棺木上的“棺木文本”(coffin text)。

〔11〕乌奈斯(Unas),第五王朝最后一位法老王。泰塔(Teta),第六王朝第一位法老王。佩皮一世(Pepi I),第六王朝第三位法老王,是法老王乌奈斯的外孙,法老王泰塔的儿子。——译注

〔12〕塞姆梯(Semti),第一王朝第五位法老王。——译注

〔13〕佐塞尔(Zoser),第三王朝最著名的一位法老王,下令修建了第一座金字塔。——译注

〔14〕孟考拉(Men-kau-ra),拉丁文叫做Mycerinus。——译注

〔15〕尼普尔(Nippur),最古老的苏美尔城市之一,其地在今伊拉克境内。一八八八年至一八九○年,美国宾夕法尼亚大学东方学家约翰·庞尼特·彼得斯(John Punnett Peters,一八五二~一九二一)领导了对幼发拉底河领域古巴比伦文明的考察,全面发掘了尼普尔古城。——译注

〔16〕我以前的同事加德(C. J. Gadd)先生认可这一日期判定,同时提出:这些泥版所载文字的撰作无疑更早,只要这个国家的人绝大多数都是苏美尔人,操苏美尔语,这个文本就很可能还没有用文字记录下来。伊辛(Isin)和拉尔萨(Larsa)王朝的建立,标志着这片土地确实已移交给闪米特(Semitic)人,通行闪米特语,这时,古老而又难懂的苏美尔文学作品要用文字记录下来,才成为必要。大约在同一时期,译为闪米特语开始出现。——原注

〔17〕铁罗(Telloh)、乌尔(Ur)和瓦尔卡(Warka),都在今伊拉克境内。——译注

〔18〕赫梯(Hittite),青铜时代安纳托利亚人的一支,公元前十八世纪时以哈图沙(Hattusa)为中心建立起了国家,赫梯帝国在公元前十四世纪时,达到鼎盛。——译注

〔19〕波哥哈兹科伊(Boghaz-keui),土耳其的一个小镇,今称Bošazkale,在那里发现了赫梯古都城哈图沙(Hattusa)遗址。——译注

〔20〕一般认为荷马出生在小亚细亚,土耳其的爱奥尼亚(Ionia),或者附近的开俄斯岛(Chios)。——译注

〔21〕后来发现,这种象形文字记录的不是赫梯语,而是与之同属于安纳托利亚语族的卢维语(Luwian)。作者所说的最近找到线索,大概是指巴尼特(R. D. Barnett)一九四八年秋发表在英国伊拉克研究所期刊《伊拉克》(Iraq, vol.10, no.2)上的论文“Hittite Hieroglyphic Texts at Aleppo”。——译注

〔22〕亚瑟·约翰·伊文斯(Arthur John Evans,一八五一 ~一九四一),英国考古学家,发掘了希腊克里特岛的克诺索斯(Knossos)宫遗址,发现了大量的泥版,并首先对泥版上的古文字(线形文字A、线形文字B以及一种早期象形文字)进行了描述界定。——译注

〔23〕一九五二年,英国学者迈克尔·文特里斯(Michael Ventris,一九二二~一九五六)和约翰·查德威克(John Chadwick,一九二○~一九九八)在前人研究的基础上,破译了线形文字B,认为这种文字记录的是早期希腊语的一种——迈锡尼希腊语。文特里斯等人的发现有重大意义,它证明了克里特岛上曾经存在讲希腊语的米诺斯—迈锡尼文化,把有文字记录的希腊语提早了大约六百年。——译注

一块苏美尔泥版,大约写于公元前二一○○年,用来记录神庙的账目。

〔24〕M.克洛德·舍费尔(M. Claude Schaeffer,一八九八~一九八二),法国考古学家,在被任命为拉斯珊拉考古发掘负责人之前是斯特拉斯堡史前和高卢罗马博物馆馆长。拉斯珊拉(Ras Shamra)是叙利亚西北部靠近亚历山大勒塔城(Alexandretta,即今土耳其的伊斯肯德仑,Iskenderun;旧名是为了纪念该城的创建者亚历山大大帝)的一个土丘,是乌加利(Ugarit)古城的遗址。亚摩利(Amorite)是古闪族的一支,在历史上曾占领美索不达米亚的大部分,迦南(Canaanite)是在相当于今天加沙地带、以色列、巴勒斯坦和黎巴嫩生活的古代民族。乌加利国王尼格麦德(Nigmed)大约生活在公元前十三世纪。乌加利古城遗址的发掘,是二十世纪最重要的考古发现之一。——译注

〔25〕比布鲁斯(Byblos)是黎巴嫩的一个海港城市。纸草由此出口到希腊,故希腊语中“纸草”一词为byblos,希腊语中的“书”和英语中的“圣经”也都可以溯源至此。亚希兰(Ahiram)是比布鲁斯的一位腓尼基国王。一九二二年法国考古学家皮埃尔·蒙泰(Pierre Montet)在比布鲁斯发掘出亚希兰王的石棺。——译注

〔26〕马里(Mari)位于今叙利亚境内,是古苏美尔人和亚摩利人的一座城市。一九三三年法国考古队在马里发掘出超过两万五千块泥版。——译注

〔27〕努兹(Nuzi)位于今伊拉克境内,是一座美索不达米亚古城。——译注

〔28〕赫西俄德(Hesiod),古希腊诗人,主要作品有《工作与时日》(Works and Days)、《神谱》(Theogony)、《列女册》(Catalogue of Women)。荷马和赫西俄德属于希腊文学的“前古典时代”,与“古典时代”之间有一段时间距离。——译注

〔29〕多里安(Dorians),古希腊民族的一支,最早的记述见于《奥德赛》。所谓“多里安入侵”,是近现代历史学的一种推测,用以解释前古典时期南部希腊在方言和文化传统上的更迭。多数学者认为,多里安入侵也许并不是迈锡尼文明崩溃的主要原因。——译注

〔30〕福雷尔将希腊和赫梯的这些名字等同起来,虽然在细节上可能会有问题(对此我没有资格作出判断),但在我看来,却实在是太震撼、太众多了,在整体上令人无法不相信。——原注。译者按:埃米尔·福雷尔(Emil Forrer,一八九四~一九八六),瑞士学者,主要从事亚述学和赫梯学研究。厄特克勒斯(Eteocles)是底比斯国王俄狄浦斯的儿子,克里特岛赫梯文泥版中的Tawagalawa,被认为就是Eteocles。埃勾斯(Aegeus),雅典国王,爱琴海(Aegean Sea)因之而得名。阿卡亚(Achaeans),阿卡亚部族的始祖,克里特岛赫梯文泥版中的Ahhiyawa,被认为就是Achaeans。莱斯沃斯(Lesbos),希腊爱琴海中的一个岛,名字来自于该岛的守护神。赫梯文中称之为Lazpa。

〔31〕卡德摩斯(Cadmus),腓尼基王子,受其父王派遣,去找回被宙斯劫走的妹妹欧罗巴,并在此过程中建造了底比斯城。——译注

〔32〕亨利·法因斯·克林顿(Henry Fynes Clinton,一七八一 ~一八五二),英国古典学家,年代学家。——译注

〔33〕塞西尔·莫里斯·鲍拉(Cecil Maurice Bowra,一八九八~一九七一),英国古典学家,曾担任牛津大学校长,——译注

〔34〕希罗多德(Herodotus,约前四八四~前四二五),古希腊历史学家,被称为“历史学之父”。此说见于希罗多德《历史》第2卷第53节。——译注

〔35〕阿克提努斯(Arctinus),古希腊诗人,传统上认为生活于公元前七七五年至公元前七四一年之间,据说是荷马的学生,是所谓“全编诗人”(Cyclic Poets)中的一个,其作品《埃提俄庇斯》(Aethiopis)是关于特洛伊战争的一篇史诗,已佚。——译注

〔36〕史诗全编(Epic Cycle),指以特洛伊战争为主题的几部古希腊史诗的全编,有时包括《伊利亚特》和《奥德赛》,有时则不包括此二者,特指其余几部。——译注

〔37〕也许更为明智的做法是效法保萨尼阿斯(Pausanias)的矜慎:“尽管我已对赫西俄德和荷马的时期进行了十分仔细的研究,但是我不想说出自己的结论,因为我稔知现如今某些人,特别是某些诗学教授的吹求本性。”(ix. 30. 3, 弗雷泽译)——原注。译者按:保萨尼阿斯(Pausanias),古希腊旅行家,地理学家,生活于公元二世纪,著有《希腊志》(Description of Greece),一八九八年,英国人类学家詹姆斯·乔治·弗雷泽(James George Frazer,一八五四~一九四一)将其译为英文并附注释。

〔38〕《会饮篇》(Symp.= Symposium),iii.5。——原注

〔39〕利奇(Leach)《温切斯特公学的历史》(History of Winchester College),第427页。——原注。译者按:温切斯特公学,位于曾为英格兰王国之首都的温切斯特市,创立于一三八二年,是英国未中断历史的学校中历时最久的。

〔40〕《天神榜》(Catalogoi)是一部关于天象和神话的书,汇集了古代关于星座的神话传说,作者是古希腊学者伊拉特斯提尼斯(Eratosthenes,前二七六~前一九五)。——译注

〔41〕在《工作与时日》中,赫西俄德和自己的兄弟佩尔塞斯(Perses)共同继承了一处农庄,佩尔塞斯在挥霍完自己的份额后,又回过头来争夺赫西俄德的份额,并通过买通法官,得到了对自己有利的裁决。赫西俄德认为给兄弟金钱或者财产,必然顷刻浪掷净尽,不如教导他工作的美德和赚钱的智慧。——译注

〔42〕保萨尼阿斯曾在赫利孔(Helicon)山见到过抄有赫西俄德诗作的铅版,已因年代久远而漫漶。——译注

〔43〕柏勒洛丰(Bellerophon),希腊神话中的英雄,因曾杀死柏勒洛斯(Belleros)而得名。柏勒洛丰因杀死柏勒洛斯而获罪后,向梯林斯(Tiryns)国王普鲁图斯(Proteus)求助,普鲁图斯为其洗刷了罪名。普鲁图斯的妻子色诱柏勒洛丰不成,遂谮诉于夫君。普鲁图斯不愿背杀客之名,于是派遣柏勒洛丰给埃俄巴忒斯(Iobates)国王(也是普鲁图斯的岳父)送信,信是一块对折的书版,内容是希望埃俄巴忒斯王杀死送信人。埃俄巴忒斯王也不愿杀客,于是派给柏勒洛丰一个形同自杀的任务:杀死吐火怪兽凯米拉(Chimera)。战神雅典娜遣飞马相助,柏勒洛丰终得杀死凯米拉。事见《伊利亚特》第6卷第168行。这是荷马史诗中提到书写文字的唯一一处。——译注

〔44〕赫西俄德强调文学的魅力,不过那诗是背诵的,不是阅读的(《神谱》[Theog.],98—103):

虽然一个人在其新近受到扰动的灵魂深处有着悲痛和忧伤,并且 / 因其心有所忧而生活在畏惧之中,但是,当一个 / 歌者,那缪斯的仆人,吟唱起那光荣的事迹 / 关于那昔时之人和那栖止于奥林珀斯山上的有福诸神,立刻他 / 完全忘却了自己的苦痛,不记得自己的忧伤;而 / 这女神们所赐之物,很快令他离开这些。

这印证了这样一种理论:文学作品的创造和保存,用文字书写,但正常的传播方式却是口耳相传。——原注

〔45〕抒情诗(lyric),是为咏唱而创作的词,类似中国古代文学中的宋词。——译注

〔46〕忒班德(Terpander),古希腊诗人,生活于公元前七世纪前叶,被认为是希腊古典音乐和抒情诗的奠基人。阿尔克曼(Alcman),古希腊诗人,生活于公元前七世纪。品达(Pindar,约前五二二~前四四三),古希腊抒情诗人,有许多诗作保存了下来。西蒙尼德斯(Simonides,约前五五六~前四六八),古希腊抒情诗人,其开创性的诗风对品达和巴基里德斯都有影响,其诗作的特点是,以朴素而富于感染力的句子呈现人类的基本境况。巴基里德斯(Bacchylides),公元前五世纪希腊抒情诗人,是西蒙尼德斯的外甥。阿尔克曼、西蒙尼德斯、品达和巴基里德斯都名列所谓“抒情诗九子”(Nine Lyric Poets)。——译注

〔47〕阿尔基洛科斯(Archilochus,约前六八○~前六四五),被认为是用第一人称写抒情诗的第一人,作品仅有残篇存世。梭伦(Solon,约前六三八~前五五八),雅典政治家、立法者、诗人。萨福(Sappho)古希腊女诗人,生于公元前六三○年至公元前六一二年之间,卒于公元前五七○年前后。阿尔凯乌斯(Alcaeus,约前六二○~?),古希腊抒情诗人。萨福和阿尔凯乌斯也名列“抒情诗九子”。 ——译注

〔48〕《苏伊达斯辞书》(Suidas)该词条。——原注。译者按:Suidas,又写作Suda或Souda,是十世纪的一部关于古代地中海世界的百科大辞典。

〔49〕《苏伊达斯辞书》该词条。洛贝尔(《萨福歌集》 牛津,一九二五)指出,真正的卷数可能是八卷,而且这个分卷可能是在阿提卡时期,而不是亚历山大时期。不过它看起来更符合亚历山大时期的思维方式。——原注。译者按:埃德加·洛贝尔(Edgar Lobel,一八八八~一九八二),英国纸草学家,牛津大学教授,希腊抒情诗整理者,长期致力于奥克西林库斯纸草文献的保护、整理和出版。

牛津,一九二五)指出,真正的卷数可能是八卷,而且这个分卷可能是在阿提卡时期,而不是亚历山大时期。不过它看起来更符合亚历山大时期的思维方式。——原注。译者按:埃德加·洛贝尔(Edgar Lobel,一八八八~一九八二),英国纸草学家,牛津大学教授,希腊抒情诗整理者,长期致力于奥克西林库斯纸草文献的保护、整理和出版。

〔50〕《斐多篇》(Phaedo),97b,98b(在后一段中,ta;" bivblou"[“书”]用的是复数形式)。《申辩篇》(Apol.=Apology),26d。——原注。译者按:阿那克萨哥拉(Anaxagoras,约前五○○~前四二八),古希腊哲学家。

〔51〕欧几里德(Eucleides,约前四三五~前三六五),又称墨伽拉的欧几里德,哲学家,是苏格拉底的学生,创立了墨伽拉哲学学派。与“几何学之父”欧几里得同名,后者又称为亚历山大的欧几里德。——译注

〔52〕《泰阿泰德篇》(Theaet.=Theaetetus),143a,b。对照色诺芬《会饮篇》,iv.27。——原注

〔53〕《斐德罗篇》(Phaedr.=Phaedrus),274e ff. 图书也许可以用来唤起记忆,但是作为一种教育途径,却远逊于亲接謦咳(同前,276d)。同样,伊索克拉底(《腓力普》(Phil.=Philippos 25—7)也认为手写之言逊于口说之言。——原注

〔54〕色诺芬(Xen.)《回忆苏格拉底》(Mem.=Memorabilia)IV. ii.。——原注。译者按:欧绪德谟(Euthydemus)是与苏格拉底论辩的敌手之一,是当时著名的诡辩哲学家。

〔55〕同前,I. vi. 14:

——原注

——原注

〔56〕物理哲学家(physical philosophers),指苏格拉底之前的古希腊哲学家,代表人物有阿那克西曼德(Anaximander)、毕达哥拉斯(Pythagoras)等。希波克拉底(Hippocrates,前四六○~前三七○),古希腊医生,是医学史上最杰出的人物之一,被誉为西方医学之父。——译注

〔57〕色诺芬(Xen.)《回忆苏格拉底》(Mem.)IV. ii. I.。——原注

〔58〕阿里斯托芬(Arist.)《蛙》(Ran.=Ranae)1114, ι ?这里使用单数形式,似乎意味着观众在戏院里可以拿单独的一卷,而不是埃斯库罗斯和欧里庇得斯的全集(那当然是多卷本的了)。不过,无论确切的解释是什么,它都意味着更年轻的一代习惯于使用图书。这里我必须向F. R.厄普(F. R. Earp)表示感谢,是他提醒我注意这一段文字。——原注

ι ?这里使用单数形式,似乎意味着观众在戏院里可以拿单独的一卷,而不是埃斯库罗斯和欧里庇得斯的全集(那当然是多卷本的了)。不过,无论确切的解释是什么,它都意味着更年轻的一代习惯于使用图书。这里我必须向F. R.厄普(F. R. Earp)表示感谢,是他提醒我注意这一段文字。——原注

〔59〕色诺芬(Xen.)《远征记》(Anab.=Anabasis)vii. 5, 14(桑兹《古典学术史》i. 84曾引。译者按:见张治译本第101页)。在阿里斯托芬《鸟》(Birds)1288、《蛙》(Frogs)743中也有关于使用书籍的记述(尽管不太确定);而在欧波里斯(Eupolis)残卷304中显然有关于书铺的记述(oὗ ta; βιβλἴ w\nia)——原注。译者按:撒尔米德索斯(Salmydessus)是色雷斯地区的一个城市,在今土耳其境内。

〔60〕《哲人燕谈录》(Deipnosophistae),i. 4.。——原注。译者按:该书作者阿忒奈乌斯(Athenaeus),古希腊修辞学家,文法学家,生活在二世纪末三世纪初。庇西特拉图(Pisistratus,?~前五二八),公元前五四六年至公元前五二八年为雅典僭主,主要文化遗产有“泛雅典娜节”,以及首次尝试确定荷马史诗的文本。波吕克拉底(Polycrates),公元前五三八年至公元前五二二年期间,为萨摩斯(Samos)岛的僭主。

〔61〕墨伽拉(Megara)是古希腊阿提卡(Attica)地区的一个城市。——译注

〔62〕培根曾说过:“阅读使人充实,讨论使人机敏,写作使人严谨。”——译注

〔63〕斯特拉波(Strabo),XIII, i. 54, 亚里士多德被描述为“是第一个收集图书的人,并且教会了埃及国王如何组织安排图书馆。”πρw'τος w|ν i[σμeν συναγαγw;ν βιβλία,καi;διδάξας τοu;ς ejν Aijγύπτw/ βασιλevας βιβλιοθήκης σύνταξιν.——原注。译者按:斯特拉波(Strabo,前六四~公元二四),古希腊历史学家,地理学家,著有十七卷《地理志》(Geographica)。

〔64〕狄奥弗拉斯图(Theophrastus,约前三七一~前二八七),古希腊学者,教育家,曾问学于柏拉图,是亚里士多德的朋友和学生,在亚里士多德死后主持学园(Lyceum)和逍遥学派(Peripatetic school),其撰述涉及植物学、物理学、伦理学和形而上学等多个方面。美侬(Menon),亚里士多德的学生,整理编纂了逍遥学派关于医学的言论和思想。——译注

〔65〕缪斯乌姆(Museum),词源义为“缪斯殿堂”,当时的意思是图书馆、研究院,十七世纪八十年代以后才指称陈列展示文物的博物馆。——译注

〔66〕托勒密一世(Ptolemy I,约前三六七~前二八三),号为“拯救者”(Soter)。本是亚历山大大帝手下的一个将军,后来成为亚历山大大帝的继承者,埃及的统治者,埃及托勒密王国和托勒密王朝的创建者,在首都亚历山大城建立图书馆。——译注

〔67〕托勒密二世(Ptolemy II,前三○九~前二四六),号为“恋姊者”(Phila-delphus)。是托勒密一世的儿子和继承者,埃及托勒密国王,曾废置王后,娶自己寡居的姐姐为妻。——译注

〔68〕法勒鲁姆的德米特里(Demetrius of Phalerum,约前三五○~前二八○),雅典演说家,政治家,出生于法勒鲁姆,是狄奥弗拉斯图(Theophrastus)的学生。被马其顿国王卡山德(Cassander)委任为雅典行政首长,在位十年,进行了广泛的变法改制,遭到下层民众的反对。——译注

〔69〕亦即托勒密一世宾天之际。——译注

〔70〕尼尼微国王图书馆,出土于今伊拉克境内的尼尼微古城,是公元前七世纪时亚述国王亚述巴尼帕耳(Ashubanipal)敕令建立,系统收集图书,分类收藏,又称“亚述巴尼帕耳图书馆”。据说亚历山大大帝在尼尼微看到亚述巴尼帕耳的图书馆,有了建立自己的图书馆的想法,但生前并没有实现,托勒密继承其遗志,肇建了著名的亚历山大图书馆。——译注

〔71〕卡利马库斯(Callimachus,前三一○~前二四○),希腊领地利比亚人,著名诗人、批评家、亚历山大图书馆学者,编写了亚历山大图书馆目录,为以后的希腊文学史的研究工作奠定了基础。作为最早的批评家—诗人之一,他为后世的希腊学术研究树立了典型。阿波罗尼乌斯·罗提乌斯(Apollonius Rhodius),生活在公元前三世纪,有较长一段时间在罗得岛(Rhodes)度过,遂以为氏;诗人,学者,亚历山大图书馆馆员,代表作有《阿尔戈船英雄记》(Argonautica)。阿里斯塔库斯(Aristarchus,前二二○~前一四三),文法学家,在所有研究荷马史诗的学者中影响最大,亚历山大图书馆馆员。——译注

〔72〕帕伽马(Pergamum),安纳托利亚古国,位于今土耳其境内。曾一度人文汇萃,帕伽马人发明了羊皮纸(“羊皮纸”在英语是parchment,其词源即是Pergamum),帕伽马图书馆仅次于亚历山大图书馆。——译注

〔73〕斯托拔厄斯(Joannes Stobaeus),生活于五世纪,出生于马其顿的斯托比(Stobi),因以为氏。他汇集并萃取希腊古典著作中的精华,按主题排列,题为《文选》(Florilegium),保存了许多早期希腊作家已亡佚作品的文字片段。——译注

〔74〕弗提乌斯(Photius,八一○~八九三),曾任君士坦丁堡大主教,是当时最重要的学者之一。所编《群书评要》(Bibliotheca),由二百七十九篇关于他读过的书的书评组成,被认为是拜占庭第一部百科全书。——译注

〔75〕罗伯特·伯顿(Robert Burton,一五七七~一六四○),英国学者,牛津大学教授。其所撰《忧郁之剖析》(Anatomy of Melancholy),全称为“忧郁之剖析,解答什么是忧郁,涉及其所有的种类、原因、症状、诊断以及若干疗法;分三大部分,各部分再分章节;从哲学上、医学上以及历史学上进行剖析”(The Anatomy of Melancholy, What it is: With all the Kinds, Causes, Symptomes, Prognostickes, and Several Cures of it. In Three Maine Partitions with their several Sections, Members, and Subsections. Philosophically, Medicinally, Historically, Opened and Cut Up),全书旁征博引,堪称煌煌巨著。——译注

〔76〕“世界经典丛书”(World’s Classics),是牛津大学出版社的一个品牌丛书,出版最著名的英语文学作品。“人人文库”(Everyman’s Library),是兰登书屋的一个品牌丛书,出版经典著作。——译注

〔77〕《威斯康辛大学研究》(University of Wisconsin Studies),no.9(麦迪逊,一九二三)。 ——原注。译者按:查尔斯·亨利·欧发德(Charles Henry Oldfather,一八八七~一九五四),美国古典学家,古代史学家,一九一六年至一九二六曾任教于印第安纳州瓦伯西学院(Wabash College),退休前任教于内布拉斯加大学。曾将狄奥多罗斯(Diodorus)译为英文,撰有《来自希腊—罗马化埃及的希腊文学纸草》(The Greek Literary Papyri from Greco-Roman Egypt),其中包含《文学纸草目录》(inventory of literary papyri)。——译注

〔78〕德摩斯梯尼(Demosthenes,前三八四~前三二二),古希腊政治家,演说家,致力于雅典的复兴,抵制马其顿的扩张,号召国人起来反对马其顿国王腓力二世。——译注

〔79〕狄狄摩斯(Didymus,约前六三~公元一○),古希腊学者,活跃于西塞罗和奥古斯都时期,曾为许多希腊诗人作注。——译注

〔80〕米南德(Menander,前三四二~前二九一),古希腊戏剧家,雅典新喜剧的代表人物,曾创作戏剧一百多部,对后世影响极为深远,但作品大多亡佚,一九○七年发现的米南德开罗册子本以及其他一些考古发现,使我们可以领略米南德的风采。——译注

〔81〕希佩里德斯(Hyperides,约前三九○~前三二二),古希腊政治家,演说家。在德摩斯梯尼反对马其顿腓力二世的斗争中,希佩里德斯站在德摩斯梯尼这一边,写了题为《反对腓力》的演说词。——译注

〔82〕海罗达思(Herodas),古希腊诗人,幽默短剧作家,生活于公元前三世纪亚历山大帝国时期。——译注

〔83〕提摩泰乌斯(Timotheus of Miletus,约前四四六~前三五七),古希腊音乐家,诗人。——译注

〔84〕埃福罗斯(Ephorus,约前四○○~前三三○),生于小亚细亚,古希腊历史学家。——译注

〔85〕指一九○六年在奥克西林库斯出土的一个史书残卷,编号为P. Oxy. 842,称作“伦敦纸草”。关于该书的作者,有多种观点,其中之一认为是埃福罗斯。——译注

〔86〕《雅典宪法》(’Αθηναίων Πολιτeία),纸草残篇,一七八九年在奥克西林库斯出土,学界倾向于认为是出于亚里士多德之手,认为这个发现开创了希腊历史研究的新纪元。——译注

〔87〕伊索克拉底(Isocrates,前四三六~前三三八),古希腊修辞家,演说家。——译注

〔88〕埃斯基涅斯(Aeschines,前三八九~前三一四),古希腊政治家,演说家,与德摩斯梯尼(Demosthenes)、伊索克拉底(Isocrates)、希佩里德斯(Hyperides)等一起列名“阿提卡十大演说家”。——译注

〔89〕劳拉·贾巴尼(Laura Giabbani),意大利学者,其所编《埃及出土的希腊文学古写本目录》(Testi Letterari Greci di Provenienza egiziana),列于《纸草学研究所丛刊》(Pubblicazioni dell’ Istituto di Paprologia),一九四七年在佛罗伦萨出版。“纸草学研究所”前身是佛罗伦萨大学希腊文学教授吉罗拉莫·维特利(Girolamo Vitelli,一八四九~一九三五)于一九○八年创立的“意大利探寻埃及希腊、拉丁纸草文献学会”(Società Italiana per la ricerca dei Papiri greci e latini in Egitto),是一个非盈利性组织,经费由会员筹措。该学会通过发掘和购买获得大量的埃及纸草书,从一九一二年至一九二七年出版了八卷《意大利学会纸草》(Papiri della Società Italiana,简称“PSI”)。一九二八年纸草学研究所(Istituto Papirologico)在佛罗伦萨大学成立,首任所长是吉罗拉莫·维特利。从一九二九年至一九三五年又出版了PSI的九、十、十一卷。一九三五年维特里去世。为了纪念他,一九三九年“纸草学研究所”冠其名为“G.维特利纸草学研究所”。这是国际上最重要的纸草学研究中心。——译注

〔90〕伯纳德·派恩·格伦费尔(Bernard Pyne Grenfell,一八六九~一九二六),英国考古学家,纸草学家,牛津大学纸草学教授,是奥克西林库斯纸草的发掘者和整理者。阿瑟·瑟里奇·亨特(Arthur Surridge Hunt,一八七一 ~一九三四),英国考古学家,纸草学家,与格伦费尔一起发掘、整理了许多埃及纸草,包括奥克西林库斯纸草。——译注

〔91〕希波纳克斯(Hipponax),古希腊诗人,大约生活在公元前六世纪,貌甚寝陋,其诗长于尖刻讽刺,完整保存下来的较少。——译注

〔92〕克拉提努斯(Cratinus,前五一九~前四二二),古希腊诗人,雅典老派喜剧作家。——译注

〔93〕欧福里翁(Euphorion,前二七五~?),古希腊诗人,文法学家。——译注

〔94〕科林娜(Corinna),古希腊女诗人,生活于公元前六世纪。——译注

〔95〕吕西阿斯(Lysias,前四四五~前三八○),古希腊演说词写作者。——译注

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。