四、20世纪90年代:R&D全球化类型演进

自从20世纪90年代以来,R&D全球化的关键的推动力是,创新活动需要更多的熟练的科学家和R&D成本上升形成的降低成本压力。这些力量激发了第四波的R&D全球化,一些发展中国家和转型国家也加入了这一进程。在大学的技术人才产出与产业的人才需要之间的不匹配,造成了发达国家的研究人员的缺口,尤其是在与电子、自动控制、计算机辅助开发/制造等有关的工程领域,迫使企业拓宽研发网络,以便更好地利用在地理上更加分散的科学技术人才。

一方面,在全球范围内,研究、教育和科学与工程人才分布在许多不同的国家和地区;另一方面,企业为了增强竞争力要有必要的科学知识,这样就存在着一个进行投资的国际市场,由此导致公司直接对于那些能够最好地满足其R&D需求的地区进行R&D投资,包括一些发展中国家。跨国公司对于各国之间不同的R&D成本也很敏感,由于一些发展中国家里有大量的受过科学与技术训练的人员,雇请这些人员的成本又比发达国家低很多。在这一背景下,跨国公司在这些发展中国家的研发投资进一步加强,涉及的产业主要是微电子、生物技术、制药、化学与软件等。

如果说,始于20世纪80年代的第三波研发国际化浪潮,其驱动力是公司需要在海外,特别是在其他发达国家寻求为其提供补充的技术专长,那么,从20世纪90年代开始的第四波研发全球化则使得这一趋势得到进一步加强。第四波浪潮对科学技术专长需求的规模和范围不断扩大,企业只有在国际上扩张才能满足这种需求。在这一阶段,“增扩资产”的研发已经更加重要(3)。

在经济全球化进程中,越来越多的跨国公司已经不仅仅局限于在海外设立研发机构来保证当地的生产和销售,而是在全球范围内通过一切可能的形式配置研究与开发资源,为公司全球经营活动提供有效的知识与技术支持。在若干发展中国家获得更多研发方面的外国直接投资的同时,这种用于研发的外国直接投资的性质正在不断改变,它不再仅仅针对当地市场。

在这一阶段,跨国公司海外研发活动的基本形式是:在海外建立公司的中央研发机构,负责协调全球范围内的研发活动;在海外建立独立的研发机构,从事研发活动;在海外生产机构中建立研发部门,进行技术开发等工作;通过兼并与收购,获取所需的研发设施和研发人员;在海外建立情报站,获得公司所需的技术和市场信息。

目前跨国公司海外R&D活动最集中的地区是美国、德国和英国。在这些国家中,最主要的跨国公司R&D机构来自欧、美、日等国。新兴工业化国家和地区以及发展中国家正在成为跨国公司海外R&D投资的新热点,跨国公司尤其加强了在新加坡、印度和中国等国家的R&D投资活动。

相比之下,今天,对于那些处于领先的中心地位的公司来说,在国外的技术活动的目标更多地是要进入当地具有特长的专业领域,聘用具有技术专长的科学和技术人员,利用当地特有的专业技能,以进一步开拓新技术的源泉,并且在跨国公司的国际性的其他业务中加以运用。一方面,跨国公司把技术看成是一种工具,以便在国际范围内,公司运用技术来保护和发展自身的市场力量。在这个基础上,从需求和市场机制来说,研究与开发被看做是公司竞争的武器。技术资产的组织和配置因而主要视为“市场推动”的反应,运用研究与开发能力和技术的最佳方式是捍卫和确保市场力量。另一方面,进行全球的研发是R&D活动和技术本身的需要。研究与开发能力和技术是公司竞争优势的要素,要充分发挥其作用,需要进行国际化全球化的技术开发。这是研究和技术活动供应方面的要求,也是组织投入使创新产出及其效率最优化的要求。进入科学和技术专长的蓄水池的能力是这一进程的重要因素。

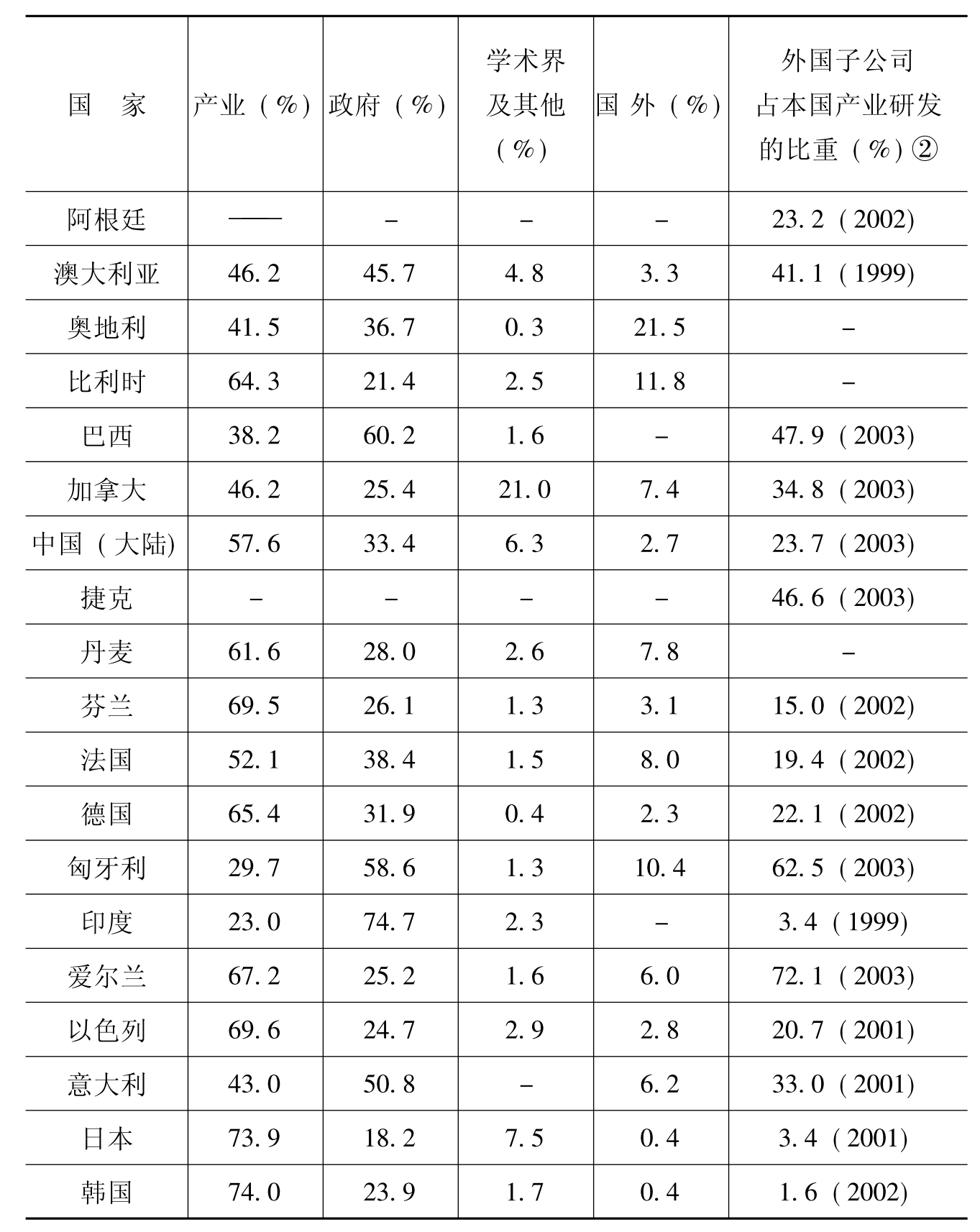

许多国家的研发支出中,由国外投资的研发已占相当比例。美国有关机构估计了一些国家研发资金来源中国外来源的研发资金所占的份额,而联合国贸发会议估计了外国子公司在有关国家产业研发中所占的份额(见表3-1)。

表3-1 研发基金来源(4)

②本列数据来源于联合国贸发会议,2005年世界投资报告。括号中的数字为相关年份。

续表

注:“-”表示有关数据暂缺。

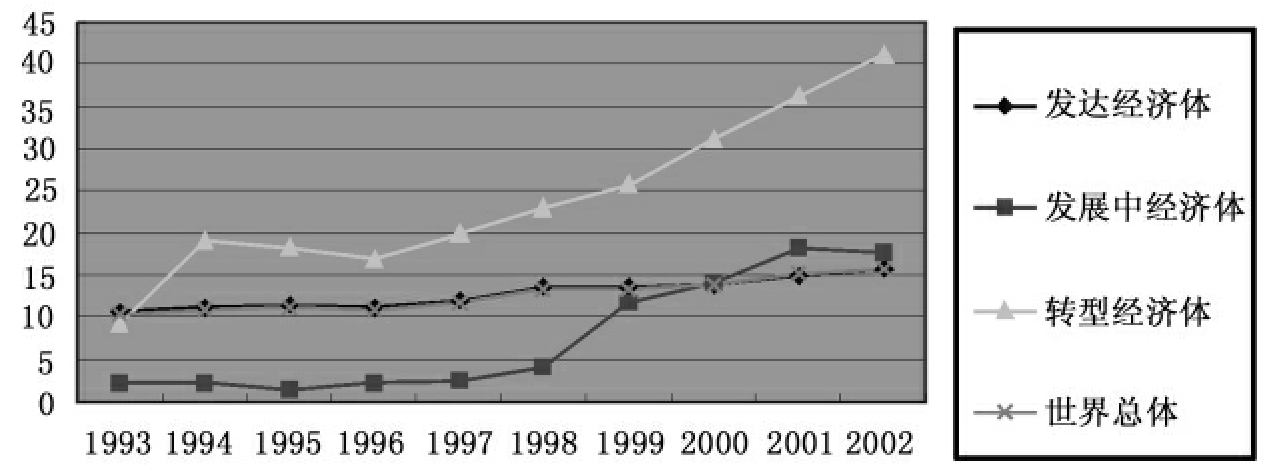

联合国贸发会议估计,从20世纪90年代以来,所有类型国家的产业研发中,国外的子公司所占的比重都在增加。1993~2002年,发达国家的这个比重从10.6%上升到了14.9%,发展中国家的这个比重从2.3%上升到了17.7%,而转型国家则从9.3%上升到了41.3%,全世界则从10.3%上升到了15.9%(见图3-1)。

图3-1 国外子公司在有关经济体的产业研发支出中所占份额(5)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。