这一部分将借助计量经济学的方法来考察城市经济发展水平与地理区位之间的关系。城市数据来自基于1991—2008年《中国城市统计年鉴》建立起来的1990—2007年期间的城市级市辖区的面板数据[5],覆盖了30个省级行政区、286个地级城市的数据。[6]距离数据则基于中国电子地图2008,两个城市的距离是目标城市市政府位置在地图上的直线距离。[7]

本章的理论基础是城市体系的“中心—外围”模型,根据这一理论,核心大城市是城市体系中最重要的市场,而港口城市更是连接了国际市场和国内城市体系。地理与一个城市的市场潜力之间的关系是集聚力与离散力之间相互作用的结果。集聚的力量是指,由于大城市的市场潜力大,在存在着运输成本的条件下,厂商更愿意选择靠近大城市的地方进行生产(home market effect)。离散的力量来自两方面:一是大城市存在着拥挤效应,将抵消一部分由集聚所带来的正面效应;二是经济中存在的一些不可流动的劳动力(通常是低技能劳动者),他们生活在远离大城市的地方,从事着农业生产等依赖于当地资源的经济活动,他们的需求也需要被当地的产业来满足。当距离中心城市越来越远时,集聚的力量逐渐减弱而离散的力量逐渐增强,均衡结果是,到中心城市距离与一个城市的经济发展水平之间存在着“∽”形曲线关系。“∽”形曲线是否会出现第二个波峰,取决于离散力和集聚力的相对大小。离散力的最重要的决定因素就是运输成本,如果距离大港口足够远,离散力足够大,那么,“∽”形曲线就可能出现第二个波峰(Fujita and Krugman,1995;Fujita et al.,1999a,1999b),具体参见图2.1。[8]

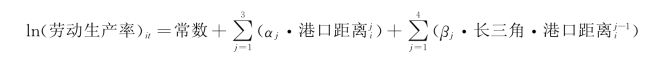

根据“中心—外围”理论模型,我们所建立的基础计量模型形式如下:

模型的被解释变量为i城市t年的二三产业实际人均GDP(万元)取对数值[9],均以各省城市部门的通胀指数进行消胀。在本书的研究中,我们采用城市的人均GDP作为“市场潜力”的度量指标。在“中心—外围”理论中,市场潜力的定义很具体,是指离中心城市的某一距离上,整个经济体对企业产品的需求与企业生产能力之间的比例。[10]因此市场潜力大最直接的结果是对企业产品的需求更大,企业更有可能实现规模经济,从而具有较低的平均成本和较高的劳动生产率。因此,在实证研究中,地理与市场潜力之间的关系通常是用地理与劳动生产率的关系来反映的。由于存在着规模报酬递增,市场潜力大的企业能获得更大的规模经济效应,从而有着更高的劳动生产率。实证文献往往采用劳动生产率作为分析集聚经济的对象,或者在该数据不可得的情况下用工资替代。[11]

在解释变量方面,根据“中心—外围”理论,我们主要关注的地理因素是到大港口(上海、香港、天津)的距离中最近的一个,定义为“港口距离”(单位为公里)。我们对距离的度量采用的是直线距离,这一方面是由于数据可得性的限制,另一方面城市之间的直线距离是外生的,而其他距离度量(比如交通距离或开车时间)则是内生的。为了反映“港口距离”对劳动生产率的非线性影响,我们在模型中加了“港口距离”的二次项和三次项。为了反映不同城市群里地理对劳动生产率影响的差异,我们在模型中加入了城市群哑变量与城市到港口距离的一、二、三次项的交互项。我们分别选取天津、上海和香港作为环渤海城市群、长三角城市群以及珠三角城市群的核心港口城市。[12]我们预期:三大城市群的城市人均GDP和地理之间的关系会呈现出一些差异,其中关键的因素还是来自于每个城市群的集聚力与离散力之间的对比,而这又可能是由一系列的因素造成的:

(1)集聚力主要取决于大港口城市的市场潜力规模以及国际市场的需求。作为城市群中心的大港口,上海、香港、天津由于其特定的历史、地理、政策、发展模式等综合原因成为城市群中的核心大港口。核心港口城市的市场潜力越大,其集聚力量越强,从而使经济活动越向大港口集中。更重要的是,在经济全球化的进程中,在海运是国际贸易的主流方式的前提下,距离大港口近,也意味着距离国际市场越近。

(2)离散力主要取决于交通成本和制度成本。中国正处在经济集聚的大趋势中,从交通成本来看,如果区域内的自然条件(如山川、河流等)增加了交通成本,那么这将降低城市群的经济集聚程度。但像长江这样的黄金水道却可能通行大吨位的轮船,甚至实现江海联运,减少运输成本,有利于特定区域的经济集聚。另一方面,人为的基础设施建设(如高速公路、铁路、航空等)也将通过降低交通成本来促进城市群的经济集聚。在中国,阻碍经济集聚的制度成本主要来自于经济的省际分割,从总体上来说,中国的省际市场分割程度在趋于缓和(桂琦寒等,2006),因此,城市群内的离散力也相对减弱,不同城市群内的市场整合进程也将影响离散力的减弱趋势。

与到大港口距离相类似,为了反映区域性的大城市在区域性的城市群中的作用,我们控制两个相关的变量:

大城市距离(大城市距离平方)。表示到最近大城市[13]的距离(单位为公里)及其二次项。控制该变量的目的在于捕捉样本城市受到来自临近大城市的非线性影响。当一个城市到大城市的距离不断增大时,由规模报酬递增导致的集聚力与由交通成本导致的离散力之间的此消彼长,表现为人均GDP与到大城市距离的关系呈现先下降再上升的“U”形曲线。[14]

大城市同省。这是一个城市与最近的大城市是否同省的哑变量。在一定距离范围内,大城市的集聚效应会吸纳周边中小城市的经济活动,从而不利于中小城市的经济发展。如果存在省际的市场分割,那么,与那些和临近大城市同省的中小城市相比,与临近大城市非同省会让中小城市更少地受到这种吸纳作用的负面影响。

在其他解释变量中,我们还依次放入了以下这些会影响一个城市的经济发展水平的控制变量:[15]

教育。在我们的数据中,唯一可以利用的指标是“教师数/学生数”之比,实际上一个教育投资变量,只能作为教育水平的代理变量。

健康。在我们的数据中,我们只能找到“每万人拥有病床数”这一卫生投资变量来代理健康水平,这显然不能直接度量健康,仅作为健康水平的代理而在模型中加以控制。

投资。用固定资产投资额占GDP的比重来度量,反映的是一个城市经济发展对于投资的依赖程度。

政府支出。用政府支出占GDP的比重度量。直观来讲,这个指标是度量城市的经济发展在多大程度上依赖政府的投入,而在过往的实证研究中常用来表征政府对经济干预的程度。

外商投资。用以人民币为单位的人均FDI投资额度量。首先这是一个用来度量城市经济的开放程度的变量,我们也可以将人均FDI投资额理解为人均外来资本积累。以人民币为单位可以尽可能消除因汇率波动(特别是2005年以后人民币对美元升值)造成的偏误。

供水。人均供水量可以用于控制一个城市的水资源丰裕程度。可获得的淡水资源对一个城市的经济发展尤其是工业发展影响重大,另外,供水量还将一定程度上影响居民的生活质量、健康水平等。

就业结构。用第三产业就业与第二产业就业的比例来度量。由于在我们的研究中已经剔除农业数据,则第三产业的相对占比就体现了城市的经济结构和发展模式,作为城市的人均产出决定模型的控制变量。

海港、河港的哑变量。[16]根据新经济地理学的理论,由于存在交易成本(其中主要是产品的运输成本),在要素可以自由流动的条件下,港口城市具有非港口城市所不具备的先发优势,而在城市发展的过程中,这种优势又被所谓的“锁定效应(lock-in effect)”不断巩固和加强,促进经济集聚的形成,从而更有利于城市经济的发展。

省会。这是是否省会或直辖市的哑变量。

是否属于中部、西部的哑变量。东部是参照组,东部包括了除广西以外的沿海地区和北京,广西和内蒙作为西部省份,从而与国家的“西部大开发”政策保持一致。

年份。这是一组控制年份固定效应的哑变量。

在估计方法方面,我们用了面板数据的GLS估计方法,来控制可能存在的异方差问题,同时,GLS方法也可以得到不随时间变化的变量的系数估计。回归结果显示,模型并不存在显著的异方差问题。

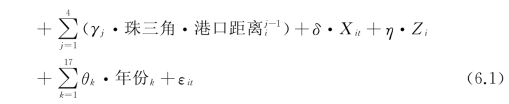

基础模型的回归结果见表6.1:

在基础的回归结果中可以发现,地理因素中的核心变量“港口距离”的一、二、三次项,及其分别与长三角城市群、珠三角城市群哑变量的交互项均显著。经计算可知,长三角城市群、珠三角城市群正如“中心—外围”模式所述,城市到大港口距离对其经济发展水平的影响可能存在“∽状”的三次型效应,而作为参照组的环渤海湾城市群地理因素的系数符号则刚好相反,对环渤海湾地区的情况我们将在后面详细讨论,暂且先集中分析长三角和珠三角城市群。

表6.1 到大港口的距离和城市发展水平(人均第二、第三产业GDP)的关系

基于上述实证结果,我们可以模拟出到大港口距离与劳动生产率之间的关系。图6.1中,横轴表示城市到所属城市群大港口的直线地理距离,而纵轴则表示城市人均GDP取对数。其中,在大港口处,人均GDP设为0,作为参照基准。图6.1的含义是,在长三角或珠三角城市体系的内部,城市的人均GDP如何随着到大港口距离而变化。

图6.1 到大港口距离与城市群城市经济发展水平(长三角与珠三角)

注:长三角城市群中到大港口的距离定义域为(0,1 020.3公里),其中距离上海最远的城市为湖北省十堰市。珠三角城市群中到大港口的距离定义域为(0,1 557.5公里),其中距离香港最远的城市为云南省保山市。

从图6.1中可以清晰地看到,在区分了城市群之后,随着到香港距离的增大,珠三角城市群城市的人均GDP经历了先下降、再上升、再下降的过程,这说明到大港口距离对人均GDP起到了先抑制再促进再抑制的作用,这与新经济地理学的市场潜力曲线(Fujita et al.,1996,1999b)的形状基本一致。然而地理上城市群的划分却使得长三角城市群范围较小,其区域内距离上海最远的为湖北省十堰市,距上海1 020.3公里,于是,回归结果中长三角城市群中距离的三次项是显著的,但在图形上没有三次曲线第三部分的下降阶段。

进一步观察图6.1中珠三角城市群与长三角城市群的曲线形态不难发现,在曲线下降的阶段(对于珠三角城市群有两次下降),其斜率的绝对值要远大于上升过程斜率的绝对值。此外,珠三角城市群的第一个低点出现在距香港500公里一线,第二高点(即经济地理意义上的“次中心”)出现在距离香港1 250公里一带;而长三角城市群的低点出现在距上海600公里左右。这样,我们就将地理区位与城市经济发展水平的关系按不同城市群区分开了。

考察两大城市群地理与劳动生产率之间关系的低点和高点可以发现,香港距离广东省与广西、湖南、江西和福建四省省界的距离几乎都在300—350公里左右,其中广西与广东的省界离香港稍远,有400公里左右。而在图6.1中珠三角曲线下降的过程中,有一个斜率绝对值逐渐变小的过程,而斜率变小较为明显的区域就集中在横轴300—350公里左右,换句话说,到了省界附近时,再远离港口每一公里的人均GDP的减少是放慢的。这个结果从一定程度上反映了省际分割的存在,而这个省际分割也可能受到了地理因素(如南岭)的影响。低点处即距香港500公里处主要是桂东、湘南、赣南和闵西南地区中的欠发达地区。而第二高点处即距离香港1 250公里的位置恰好是昆明为代表的滇东地区,以及成都与重庆中间区域为代表的川东地区。

长三角城市群只能画出一个代表经济发展“相对劣势”地区的位置,这个位置处在距上海600公里的鲁南、皖西、鄂东、赣东北、闵北地区。那以内的区域即上海在长三角城市群中的“辐射范围”。从图6.1中可以看到,长三角城市群的曲线下降过程中斜率绝对值要小于珠三角城市群的斜率绝对值,即周边地区的经济发展程度更高;并且长三角城市群的经济相对劣势区域出现得比珠三角城市群更远,即辐射范围更大。以上都说明长三角的辐射范围要大于珠三角的辐射范围,这无疑颠覆了一种猜测,即珠三角城市群同属广东一省,于是其辐射效应比长三角城市群更具优势。另外我们可以看到,珠三角城市群在向周围扩散的过程中遇到南岭和广东与其他省的边界的双重阻隔,这种地理上的劣势无疑增加了区域间的运输成本,从而阻碍了辐射和集聚力量的作用。而上海坐拥长江水道的运输便利,长三角区域内又是广袤的平原,没有山岭阻隔,这是在地理地形意义上长三角的优势所在。其次,长三角地区的基础设施发展较好,一体化进程也较早地得到了制度层面的推进[17],这也有利于长三角集聚力的发挥。图6.1所显示的另一个信息是,将安徽省包括在“泛长三角”区域范围之内,是有其合理依据的。

到大城市距离及其二次项分别显著为负和显著为正(如图6.2所示)。当距离大城市较近时,由于集聚可以带来规模效应和外部经济,促使中心城市吸收周边城市的经济资源,同时周边城市也能较多地分享中心城市集聚效应带来的好处,集聚的向心力发挥主要作用,距离中心大城市越近,人均GDP越高;但随着到大城市距离的增加,到达区域中心市场的交通成本上升,此时离心力将发挥主要作用,距离大城市越远,人均GDP越高。同时,我们还发现,与最近的大城市同省会显著降低当地的人均GDP。由于省际分割的存在,如果与邻近大城市非同省可以在一定程度上阻隔大城市对其的“吸纳作用”,从而相对于与邻近大城市同省的中小城市来说,更有利于本地的经济发展。如果由市场分割带来的在个体层面的“好处”体现在当地更快的经济发展速度上的话,那么,在阻碍生产要素自由流动的意义上,受损失的将是宏观上整个经济体的资源配置效率。[18]

图6.2 到大城市的距离与城市经济发展[19]

其他解释变量方面,教育并不显著,这很可能与教育的度量不够准确有关,师生比本质上是个教育投资变量,只有对长期的经济发展才是一个显著的影响因素(许政等,2010;请参见本书第8章)。固定资产投资占GDP比重的系数显著为负,而且如将其去掉,几乎不影响其他变量的系数及其显著性。投资变量符号为负意味着较高的固定资产投资占比会显著降低该地区的人均GDP,这说明中国的投资过度现象已经显现出来了。本书的第9章将进一步提供证据,说明中国已经出现了资本过度深化的现象。政府支出显著为负,表明过多的政府干预将扭曲市场的资源配置作用,不利于当地经济发展。健康、供水和外商投资的系数均显著为正,这表明更好的生活质量、自然条件和更开放的市场都将有利于本地经济的发展。

此外,海港哑变量与河港哑变量均显著为正,且海港哑变量的系数要远大于河港哑变量,说明海港城市具有更优越的地理运输条件,并由此在开放的经济中具备更强的优势。以东部为参照组,中部哑变量与西部哑变量显著为负,需要注意的是,西部哑变量的系数要稍大于中部哑变量的系数,即在控制其他变量以后,西部城市的人均GDP要比中部城市略高。也就是说,即使控制了其他变量,特别是控制了到大港口距离之后,“中部塌陷”现象也还是存在的。

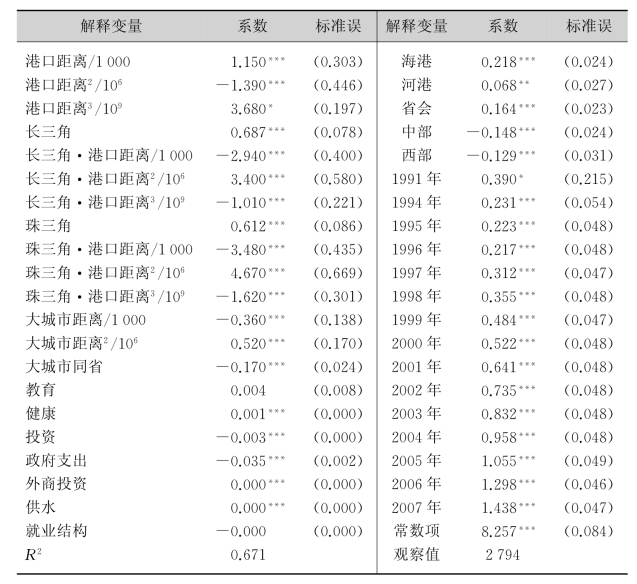

环渤海湾城市群在上述估计结果中显得“异常”,从地理角度究其原因,其与长三角、珠三角城市群的差异体现在该区域拥有众多环绕渤海的海港,而本章在环渤海湾城市群中定义的“大港口”是天津,它并不是一个如上海、香港般在本区域内有绝对贸易优势的港口。因此,我们借鉴了2006年11月中国国际海运网和大连海事大学世界经济研究所发布的中国港口综合竞争力指数排行榜报告来比较环渤海湾城市群诸港口的综合实力。[20]该报告指出:通过对中国港口的投资趋势、吞吐量、作业能力、财务状况和自然条件等5个方面进行综合分析,评出中国“最具效益竞争力港口”排名前10位的港口[21],分别是上海港、深圳港、青岛港、宁波港、广州港、天津港、厦门港、大连港、连云港港和营口港。这其中属于环渤海湾城市群的港口有青岛港、天津港、大连港、营口港,而青岛港的排名甚至在天津港之前,因此将天津作为影响该城市群所有城市经济发展的“核心港口城市”,其合理性值得推敲。基于对以上事实的理解,我们尝试修改环渤海湾城市群内城市的距离变量,取2005年上述四大港口(青岛、天津、大连和营口)的集装箱吞吐量数据[22],对环渤海湾城市群内城市到此四个港口的距离进行加权平均,得到一个加权的到大港口距离,以对2005年截面数据进行回归。回归结果见表6.2中第一个方程。可以看出,在用加权平均距离替代了之前的到天津的距离之后,港口距离的一、二、三次项系数分别为负、正和负,此前环渤海湾城市群三次曲线系数符号的异常得到了修正,该结果符合“中心—外围”理论中市场潜力与地理区位间“∽”形曲线的形态。

为了检验上述方法的稳健性,我们又利用2006年及2007年[23]四大港口(即青岛、天津、大连和营口)的全年集装箱吞吐量数据对环渤海湾城市群的城市到这些港口的距离进行加权平均,得到了新的到港口距离变量,再分别对2006年和2007年的截面数据回归,得到的结果见表6.2的后两个结果。我们发现,尽管回归结果中加权平均距离的一、二、三次项符号依旧是负、正和负的,但其系数的显著性却下降至不显著。由此我们推测,环渤海湾城市群并不存在一个稳定的单中心城市群结构,没有一个城市可以充当稳定的该城市群的核心港口城市。[24]

表6.2 环渤海湾城市群加权的到港口距离与城市发展水平(人均第二、第三产业GDP)的关系

图6.3采用环渤海湾城市群2005年截面数据,模拟了城市人均GDP与到大港口距离的三次函数关系。与图6.1中长三角、珠三角城市群的曲线相比,环渤海湾城市群的曲线形态要平缓得多,呈现的是一种“先快速下降,再缓慢下降,再快速下降”的趋势。从表面上看,环渤海湾城市群内由于并没有出现次中心,于是显示出更强大的集聚能力,只不过,这个更强大的集聚能力是由几个港口共同产生的。[25]我们猜测,更强大的集聚能力可能是因为环渤海湾地区在离港口不远处即进入了山区和高原地区,于是,我们在模型中加入了城市平均海拔的哑变量(分为6级)来控制地形因素,但结果没有明显改变。如果依据图中曲线下降速度快慢的转折点大致将定义域分为三部分的话,那么将是0—600公里,600—1 300公里以及1 300公里以上,如果再回到数据中将这些距离变量的城市分类可以发现,这样的加权平均距离大致分别是城市群中东、中、西部城市所在的区间。因此,可以说环渤海湾城市群这条曲线的走势大致上反映了其区域内经济从东部向中、西部延伸时经济的“阶梯式形态”。需要指出的是,在上面回归中重新构造的到港口距离是一个比较抽象的概念,它虽然反映了区域内部各大重要港口对城市的综合影响,也可以绘出如图6.3的函数曲线,但却无法在地图中准确描绘出“相对优势及劣势”地带。

图6.3 2005年环渤海湾城市群加权的到港口距离与城市发展水平[26]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。