1994年民族团结政府的成立结束了南非长达一个世纪的种族主义与反种族主义两大阵营之间的政治对立,把大隔离制度下南非在地理政治上的四分五裂重整为尊重统一的中央政权基础上的9省分权,开启了在“真相与和解”(truth and reconciliation)基础之上的社会融合与新南非全面的改革与发展进程。从1994年依照夕阳条款的原则,由胜选的非国大三党联盟(南非非洲人国民大会、南非工会大会、南非共产党。和主要的大党——国民党和因卡塔自由党组建混合的民族团结政府国民党与因卡塔自由党后相继提出主动退出执政联盟,成为了反对党。),到1999年非国大三党联盟以超过三分之二的得票率单独组阁,南非有条不紊地实现了非种族主义的立宪、立法、政治格局和国家机器的重建,国家层面上的种族和解,经济的稳定和发展,国家发展道路的选择和发展战略的初步规划,扫清了种族隔离制度本身对国家发展的障碍。凭借相对雄厚的整体经济实力、国内局势的稳定、和平解决政治危机带来的国际声誉,以及非洲复兴思想的积极传播,重新融入国际社会的南非迅速成长为颇具影响力的地区大国,并加入了“金砖国家”的行列。如果仅以新的政治体制的建立作为标志,那么南非早在20世纪末就已经在世人的注目下堪称典范地完成了从种族主义的少数人统治向非种族主义的多数人民主的和平转型。但就社会的变革与发展而言,直到今天,南非依然是一个艰难转型中的社会。除了少数的黑人精英,对于传统弱势族群中相当大的一部分人而言,政治上的平权迄今还没有带来经济和社会地位的根本改变;政治的和解与国家的统一还没能促成深入的社会融合;GDP的缓慢增长并没有伴随着就业形势的改善;民主制度的建立与治理能力的欠缺之间矛盾重重。走上民主道路近二十年,对变革的自豪与对现实的不满在多数南非人的生活里都真实存在。社会转型的艰难对南非教育的改革和发展提出了不小的挑战。教育既承载着推动社会变革与发展的希望,其自身的发展又不可避免地受到社会转型中各种矛盾的制约。

一、经济增长缓慢

从积极的方面来看,如前图1.1所示,南非的经济自1993年以来一改先前的颓势,表现出了稳定增长的势头。除了遭受全球金融危机重创的2009年外,历年GDP的增长均为正值。然而进一步的分析则会发现,后种族隔离时代南非的经济实际上并不如人们所期望的那样乐观。

南非经济的增长速度不仅在“金砖五国”中居于下游位置(与巴西相仿)(见图2.1),也远远没有达到新政府自己预期的目标。1996年的《增长、就业与再分配:宏观经济战略》(Growth, Employment and Redistribution: A Macroeconomic Strategy, GEAR)曾经做过这样的预测:南非要维持3%的经济年增长率并不困难,但是在政府严格节支的情况下,3%的经济增长只能够勉强带动公共社会服务支出至多3%的增加,而公共服务支出3%的增长只能勉强跑赢人口的增长速度(这就意味着维持原有的服务水平已属不易,难有更多的余力加以改善),因此,到2000年的时候南非要力争实现经济年均增长6%的目标。(Department of Finance. Growth, Employment and Redistribution: A Macroeconomic Strategy[R]. Department of Finance, 1996: 1—3.)与GEAR的预期形成强烈反差的是:在1994—2012年这19年里,南非实际的经济增长率在超过三分之一的年份里甚至没有达到3%的底线。姆贝基政府的宏观经济战略《加速与共享的经济增长行动计划》(Accelerated and Shared Growth Initiative—South Africa, ASGISA)提出了2004—2014年间贫困率和失业率双双减半的目标,为了实现这个目标,需要5%的平均年经济增长率的支撑。考虑到南非经济发展的现实困难和GEAR所遭受的挫折,ASGISA采用了两步走的目标设定:2005—2009年,年均增长至少4.5%;2010—2014年,年均增长6%以上。(The Presidency. Accelerated and Shared Growth Initiative—South Africa[R]. Presidency, 2006: 2—3.)然而,实际上只有2004—2007年这4年的经济增长速度符合预期。经济增长缓慢对于南非社会改革与发展的不利影响显而易见,其中也包括了对教育改革的制约。

图2.1 1994—2012年“金砖五国”GDP年增长率横向比较

注:1.横坐标表示年份(以后两位数表示),纵坐标为年增长率(%)。

2.由于采用的数据库不同,本图中南非2010和2011年的GDP增长率数据与图1.1所示不同,但是反映的趋势相同。由于要与其他“金砖国家”进行横向比较,本图采用的是全球发展指标数据库,而图1.1所采用的是非洲发展指标数据库。数据来源:世界银行全球发展指标(World Development Indicators)数据库:http://data.worldbank.org/。

如图2.1所示,自20世纪80年代末以来,南非的教育投入在GDP中所占的比重一直维持在5%—6%之间。这样的投入水平在“金砖五国”当中遥遥领先。(“金砖五国”中所有年份的教育投入占GDP的比重超5%的只有南非(据世界银行全球发展指标数据库数据)。)尤其在民族团结政府成立前后(20世纪90年代初)、姆贝基政府执政之初(2000年前后)和祖玛政府执政以来(2009年以来),都曾逼近甚至达到6%的关口。教育投入的高占比体现了南非政府对教育事业的重视,但是GDP的低增长从源头上限制了教育经费投入的增长空间。而与此同时,一系列的新老问题又加剧了南非教育经费投入与需求之间的矛盾。其一,人口的自然增长和种族主义制度的崩溃,极大地刺激了各个层次上教育需求的增加。而教育的增量显然需要更多的经费来支持。其二,落后地区,尤其是边远的原黑人家园地区严重的教育投资历史欠账,需要更大规模的投入才能够得到补偿。其三,随着教育规模的扩大和政治变革的到来,有越来越多的黑人充实进了教育机构和教育管理部门。黑人的权利得到了伸张固然可喜,但是在过去落后的黑人教育体系中成长起来的相当一部分人在知识、能力上存在不足,加上低效率的管理,以及腐败浪费消耗掉了大量宝贵的资源。其四,人力成本在教育投入中的高占比在教师工会强势的南非是有“传统”的,然而这样的“传统”挤占了教育体系改造、提升教育质量所需要的软硬件投资。因此,南非的公共教育经费尽管在GDP和政府公共支出中的占比都很高,但却难言宽裕。

二、就业危机与“人才荒”如影随形

与加快经济增长速度相比,同样具有挑战性的是长期没能得到解决的高失业率和人才短缺的问题。从曼德拉时代在经济增长的基础上推动就业与再分配的GEAR,到姆贝基时期围绕贫困减半和失业减半目标提出来的加快经济发展的同时要扩大受益面的ASGISA,再到祖玛主政以来明确提出以抓就业来驱动经济发展的新增长道路(New Growth Path,NGP),就业问题一直是南非经济发展战略的中心议题之一。2009年,祖玛总统在就职仪式上就曾明确地承诺“创造体面的工作将会是经济政策的中心”(Economic Development Department. The New Growth Path: Framework[R]. Cape Town and Pretoria: Economic Development Department, 2011: 5.)。政府对就业问题重视程度的不断提高,反衬了就业问题的严峻形势。1994—2012年南非的失业率最低17%,最高27%,中位数高达24.7%,这与其他“金砖国家”基本上都是个位数的失业率相比,反差非常明显(如图2.2所示)。尤其是15—24岁年龄段青年人群的失业率徘徊在44.2%(2000年)—54.8%(2003年)之间(1998—2011年)(World databank.Africa Development Indicators[EB/OL].http://databank.worldbank.org, 2014-5-27.)。在对20年的民主发展历程进行回顾的时候,南非政府从两个方面对尴尬的高失业率进行了解释:GDP的长期低增长,以及由于人口的自然增加和歧视性的就业限制(种族与性别)的解除所带来的就业需求的快速增长。(The Presidency. Twenty Year Review: South Africa 1994—2014[R]. Pretoria: The Presidency, 2014: 12.)诚如所言,这两个方面的原因都是客观存在的,但是同样值得注意的是:失业率居高不下的同时,产业界长期抱怨的人才瓶颈依然困扰着南非经济的转型和发展。也正因为如此,2006年南非政府在ASGISA的政策框架下急迫地推出了应急性质的《优先技能联合行动计划》(Joint Initiative for Priority Skills Acquistion, JIPSA),试图通过针对性的技能培训项目、召回退休人员以及招募海外人才来尽快弥补需求缺口。遗憾的是,正如政府发言人腾姆巴·马斯科(Themba Maseko)2008年对媒体所说的那样,JIPSA没有能够消除南非的技能人才荒,只是阻止了技能人才荒的持续恶化。(South African Press Association. Skills Shortage: Jipsa not Successful[EB/OL].www.iol.co.za/news/south-africa/skills-shortage-jipsa-not-successful-1.415118#.UPkEdY1jM90,2008-9-4.)经济结构与人力资源之间的突出矛盾是新南非长期需要面对的重大挑战。

图2.2 1994—2012年“金砖五国”失业率横向比较

注:1.横坐标表示年份(以后两位数表示),纵坐标为失业率(%)。

2.失业率数据按照国际劳工组织(ILO)的标准统计。

数据来源:世界银行全球发展指标(World Development Indicators)数据库:http://data.worldbank.org/。

比较1994年和2012年南非各个部门对GDP的贡献可以发现:第三产业占据了南非GDP份额的三分之二以上,并且呈现出了继续上升的势头。其中,增势最为迅猛的莫过于电信业(年均增长9%)和金融业(年均增长7.5%);农业在GDP中的比重则从本就不高的5%下降到了3%;而凭借国际资产价格上涨的东风,作为传统支柱的矿业经济在GDP中的分量尽管从1994年的7%小幅升高到了10%,全产业链贡献了1994年以来南非出口总额的一半,但却是所有行业中唯一同时减产、减员的;制造业位列发展最为缓慢的行列,年均增长率只有2.7%,在GDP中的比重则从1994年的21%变成了2012年的10%。(The Presidency. Twenty Year Review: South Africa 1994—2014[R]. Pretoria: The Presidency, 2014: 87—88.)

图2.3 1994年和2012年南非各主要产业在GDP中的占比

引自:The Presidency. Twenty Year Review: South Africa 1994—2014[R]. Pretoria: The Presidency, 2014: 88.

从表面上看,新南非所承接的产业结构似乎已经是后工业时代的了,而且愈益朝着后工业化的方向发展。而伴随产业结构升级而来的是各行各业对劳动者技能层次要求的提升。表2.2比较了1995年和2005年南非各行业从业人口的技能层次。不论是1995年还是2005年,技能和半技能型人才在南非总的就业人口中都占到了三分之二以上。在这10年中,就业增长速度最快的是增长了123.9%的金融、中介、保险、房地产、商业服务业,增长110.5%的建筑业,以及增长了81.8%的国内贸易,第一产业(农、矿)的就业规模缩水明显,但是劳动力构成却表现出了明显的技能提升的趋势。除了就业低增长的家政和就业负增长的农业之外,在其余所有的行业(包括就业负增长的矿业)中,技能和半技能型劳动力都占据了绝对的多数,其中“金融、中介、保险、房地产、商业服务业”与“社区、社会服务和个人劳务行业”中的技能型劳动力占比较高。尽管国内贸易中的非技能型劳动力增长速度较快,但是其中有相当的一部分是属于“非正式经济”(informal sector)的就业人口。(Bhorat H., Oosthuizen M. Employment Shifts and the “Jobless Growth” Debate[A].In: Kraak A., Press K. Human Resources Development Review 2008: Education, Employment and Skills in South Africa. Cape Town: HSRC, 2008: 50—68.)哈龙·巴拉特(Haroon Bhorat)和莫奈·乌斯图伊森(Morné Oosthuizen)指出,南非经济中的这种偏向于技能和半技能型劳动力的不平衡的人才结构无疑还将持续下去,但是这就对求职者提出了更高的要求。(Bhorat H., Oosthuizen M. Employment Shifts and the “Jobless Growth” Debate[A].In: Kraak A., Press K. Human Resources Development Review 2008: Education, Employment and Skills in South Africa. Cape Town: HSRC, 2008: 50—68.)遗憾的是,南非的教育大发展及其背后的问题与挑战很清楚地表明了南非的教育与人才培养体系并没有为此做好充分的准备。

表2.2 1995年和2005年南非各行业就业人口的技能层次

注:技能型劳动力指的是ISOC 1—3级;半技能型劳动力指的是ISOC 4—8级;非技能型劳动力指的是ISOC 9级。部分未能分类的职业在表中被忽略。

数据来源:Stats SA 1995; Stats SA Various Years (2005:2)。

引自:Bhorat H., Oosthuizen M. Employment Shifts and the “Jobless Growth” Debate(A).In: Kraak A., Press K. Human Resources Development Review 2008: Education, Employment and Skills in South Africa. Cape Town: HSRC, 2008: 50—68.

除了产业升级所带来的劳动力结构的变化对求职者造成影响之外,拉莫斯·马布古和玛格丽特·切提加·马布古(Ramos Mabugu & Margaret Chitiga Mabugu)的分析证实了在南非经济增长过程中资本与技术对劳动力的替代现象。20世纪90年代以来,生产率的不断提高是驱动南非经济正增长的重要原因,其中劳动生产率的提升速度远远超过全要素生产率的上升速度,是南非生产率提升过程中的主要因素;而同期资本对劳动力之比的快速攀升则解释了劳动生产率的提高在很大程度上源于就业方面的牺牲。(Mabugu R., Chitiga Mabugu M. Can Trade Liberalisation in South Africa Reduce Poverty and Inequality while Boosting Economic Growth? Macromicro Reflections[J]. Development Southern Africa, 2014, 31(2): 257—274.)有一些学者将南非的经济发展描述成是一种“没有就业的经济增长”(growth without employment)。这种表述尽管有些过于夸大,但是至少说明了南非经济增长所带来的就业机会的增加远远没有能够赶上需求的增长。对于底层的求职者来说,除了受到自身教育和技能水平的限制,以及本国经济发展过程中制造就业能力不足的影响之外,合法或者非法入境的外籍劳工也是一大挑战。尽管有不少的南非人,尤其是低收入劳动者的薪资收入仍然不敷家用,但是罗伯特和索本(Roberts & Thoburn)的研究却指出,这样的薪资水平对于南非人获得更多的就业机会而言仍然是太高了,而不是低了。(Mabugu R., Chitiga Mabugu M. Can Trade Liberalisation in South Africa Reduce Poverty and Inequality while Boosting Economic Growth? Macromicro Reflections[J]. Development Southern Africa, 2014, 31(2): 257—274.)作为一个开放的经济体,南非在本地区经济生活中的比较优势,正吸引着来自非洲其他地区的外籍劳工源源不断地到来。同样的待遇水平对于南非人而言不敷家用,但是对于落后地区的其他黑人而言却具有足够的吸引力。2008年黑人对黑人的暴力排外事件所反映出来的也正是底层南非人对外来的廉价黑人劳动者挤占了低端就业岗位、压低了薪资水平的不满。具有讽刺意义的是,实际上这种排外的逻辑与种族主义时代底层白人对于黑人的极端仇视同出一辙。

非正式经济规模较小是南非的失业问题之所以表现得如此突出的另一个重要原因。与其他的一些发展中国家不同的是,被转型升级了的正式经济(formal sector)拒之门外的大量普通劳动者并没有转化为非正式经济的参与者,从而免于最终失业的命运。查姆斯(Charmes)比较了20世纪90年代南非与其他28个亚非拉发展中国家(北非:阿尔及利亚、摩洛哥(无数据)、突尼斯、埃及;撒哈拉以南非洲:贝宁、布基纳法索、乍得、几内亚、肯尼亚、马里、毛里塔尼亚、莫桑比克、尼日尔(无数据)、塞内加尔(无数据)、扎伊尔(无数据)、赞比亚;拉丁美洲:阿根廷、玻利瓦尔、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、巴拉圭、委内瑞拉;亚洲:印度、印度尼西亚、巴基斯坦、菲律宾、泰国、伊朗、土耳其(无数据)。)非正式经济的从业者在全部非农就业人口中的比例,不论贫富、大小,在所有的国家里,唯一一个比例还不到20%的国家就是南非(18.9%),而除了阿尔及利亚、突尼斯、委内瑞拉和伊朗之外,其他所有的国家都在50%以上。(Charmes J. Informal Sector, Poverty and Gender: A Review of Empirical Evidence[R].World Bank, 2000: 8.)进入新时期以来,南非非正式经济从业者的规模尽管有了较大的增长,但是总体上规模仍然比较有限。南非统计局2014年第二季度的劳动力调查显示,在15—64岁年龄段已经就业的人口中,71.3%的人入职正式经济(非农),24.3%的人从事非正式经济(非农含家政),另有4.4%的人从事农业(含正规和非正规农业)。(Statistics South Africa. Quarterly Labour Force Survey (Quarter 2, 2014)[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2014: v.)南非政府不论是在GEAR还是在最新的NGP中,对就业问题都强调要为国民创造“体面的就业”(decent employment)机会,将非正式经济视作“第二经济”(second economy),试图通过扶持中小企业发展来逐步消除第二经济,将其转变为第一经济的一部分。尽管在大多数的情况下,不论是在社会地位上还是在收入方面,从事第一经济都要更加“体面”一些,但是这对于劳动者自身的技能与教育水平的要求也随之水涨船高。由此,可见教育改革与发展的紧迫性,及其在南非整个的经济、社会变革中的关键性地位。

三、减贫与平等之梦任重道远

正如萨米尔·阿明(Samir Amin)所总结的那样,种族主义时代的南非是分裂的四个世界:白人的文化与生活水准俨然是第一世界的,而旧时的白人统治者自认为这个国家属于第二世界,生活在城镇里的黑人业已迈入了工业时代的第三世界,而生活在农村里的黑人却与第四世界的其他非洲人相比没有什么分别。(Marais H. South Africa: Limits to Change: The Political Economy of Transition[M]. 2nd Edition. London and New York: Zed Books, 2001: vii.)剥夺与被剥夺,歧视与不平等首先是沿着种族而不是阶级的边沿撕裂了整个国家。长久以来,平等的地位和公平的发展机会是生活在这个国家里的大多数人可望却不可即的。1955年反种族主义阵营所达成的《自由宪章》通篇浸透着对公平的呼唤,而1994年新政府提出的首个施政纲领《重建与发展白皮书》(White Paper on Reconstruction and Development)开篇即指出:民族团结政府将把扫除几乎弥漫在南非社会一切方面的贫困与不公视作核心的承诺。(Parliament of the Republic of South Africa.White Paper on Reconstruction and Development[R]. South Africa: Parliament of the Republic of South Africa, 1994: 4.)然而,当制度性的种族歧视不复存在,大多数的黑人平生第一次与其他族裔一起投票选出了一个承诺要为所有南非人的福祉而努力的民主政府,并不意味着富足与平等很快就会到来。

(一)喜忧参半的减贫之路

南非政府迄今为止的减贫努力很难用“成功”或者“失败”来描述。这不仅仅是因为数据来源的多样性和缺乏连续性(尤其是2000年之前),更是因为南非的贫困问题与减贫成效所表现出来的复杂特点。

时间跨度较长的世界银行的数据(见图2.4)显示,直到2000年之后,南非贫困人口在总人口中的比例才出现了下降的趋势。而除了按照最高标准的日均5美元(日均5美元的标准高于南非学者和官方所使用的贫困线的上限。)来计算以外,南非贫困人口的数量也在2000年达到了高点,在此之后表现出了减少的势头。从趋势上看,这与“学界广泛的共识:以收入作为衡量的依据,南非的贫困问题在20世纪90年代后期恶化,而在2000年之后略为改观”(Friedman I, Bhengu L. Fifteen Year Review of Income Poverty Alleviation Programmes in the Social and Related Sectors[R]. Durban: Health Systems Trust, 2008: 73.)是基本一致的。然而,当前已经表现出来了的积极的变化尚不足以从根本上改变南非贫困问题的严峻现实。根据官方2012年发布的贫困线标准,南非2011年的贫困率(依每人每月620兰特标准划设的上界贫困线(upper bound poverty line, UBPL)统计。)和绝对贫困率(依每人每月321兰特标准划设的食物贫困线(food poverty line)统计。)与2006年的57.2%(2710万人)和26.6%(1260万人)相比,虽

图2.4 不同贫困线下南非历年贫困人口的数量与所占比例的比较

(1993,1995,2000,2006,2009年)

注:1.贫困线按照日均生活费用划分,美元价值依据2005年的国际价格。

2.表中数据由世界银行发展研究团队(Development Research Group)依据以下调查统计报告计算:南非统计局(Statistics South Africa)的Income and Expenditure Survey (2010/2011),Living Conditions Survey (2008/2009),Household Survey/Income & Expenditure Survey (2005/2006),October Household Survey/Income & Expenditure Survey (2000)和October Household Survey/Income & Expenditure Survey (1995);多机构合作的Living Standards and Development Survey (1993);开普敦大学的南部非洲劳工与发展研究中心(Southern Africa Labour and Development Research Unit at the University of Cape Town)主持的KwaZuluNatal Income Dynamics Study (KIDS) (1993)。

数据来源:世界银行贫困与不平等数据库(Poverty and Inequality Database):http://data.worldbank.org/。

然有了较为明显的改善,但是依然高达45.5%和20.2%,在5000多万的南非人中分别涉及2300万和1020万人。(Statistics South Africa. Poverty Trends in South Africa: An Examination of Absolute Poverty between 2006 and 2011[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2014: 12.)而经济政策研究所更加详细的数据分析(见表2.3)则指出,在不考虑社会补助的再分配作用的情况下,2013年与1993年相比,不论是食物贫困线、下界贫困线(lower bound poverty line, LBPL),还是上界贫困线下的贫困率,实际上都没有太大的变化。当然,在贫困率保持稳定的背后是南非的总人口已经增加了1000多万的事实(1996年人口普查的结果为4058万人,2011年人口普查为5177万人)。因此,即便不考虑其他方面的改善,在总人口大幅度增长的情况下,南非政府的努力至少可以说是成功地阻止了贫困局面的进一步恶化。当然,改善远非仅限于此。与1993年相比,新政府构筑的社会安全网,提供社会福利的范围一再扩展。在其影响之下,如表2.3所示,2013年南非最终需要直接面对贫困的贫困人口,尤其是食物贫困线下的贫困人口的比例显著减少。同样值得一提的是开普敦大学南部非洲劳工与发展研究中心(The Southern Africa Labour and Development Research Unit at the University of Cape Town)的统计报告。该中心的统计方法与其他来源的统计报告不同,数据反映出了南非政府延伸社会服务对减贫带来的积极影响。该中心的多元综合评价除了同样考虑到了收入和再分配的变化以外,还把基础社会服务的受益情况(例如:通水、通电、卫生设施的改善等。)也纳入到了贫困人口统计的指标体系中来。(The Presidency. Twenty Year Review: South Africa 1994—2014[R]. Pretoria: The Presidency, 2014: 44.)结果是令人振奋的:南非1993年的贫困人口占比高达37%,而到了2010年,这一比例下降到了8%,减贫成绩可谓斐然。然而,这样的统计结果只能说是反映了非国大政府在减贫方面所做出的积极努力,但却并不足以说明原先的贫困人口已经改变了自身的命运。一些接上了水、电的贫困社区,却不一定能够独立支付得起水电账单,而仍然需要依靠政府的补助和免费配额来生活。

表2.3 1993年和2013年南非的贫困率比较

引自:The Presidency. Twenty Year Review: South Africa 1994—2014[R]. Pretoria: The Presidency, 2014: 44.

马布里(Mbuli)全面梳理了1994年以来南非政府所采取的与减贫有关的措施,并且将其归纳为五个方面。在此基础之上,按照性质的不同还可以将其进一步地分为两类,一类旨在消除贫困的根源,而另外一类则试图通过增加社会福利来缓解贫困。前一类着眼根本,而后一类则以治标为主。从南非的实践来看,各项减贫措施的成效大相径庭,当前所取得的减贫成果仍然主要是依靠增加社会福利取得的,贫困问题的根本解决依然任重道远。

表2.4 1994年以来南非政府的减贫政策分类及性质

注:1.来源:Bhekizizwe Ntuthuko Mbuli. Poverty Reduction Strategies in South Africa[D]. Pretoria: University of South Africa University of South Africa, 2008: 134.

2.“性质”部分为笔者总结。

1994年以来南非的经济没有因为政治与社会的巨大变革而发生动荡,但是发展的势头却不如预期。能够在新自由主义和积极融入国际市场的政策下受益的依然主要是大企业、大资本,而原本指望能够大量吸纳就业的中小企业尽管得到了政策扶持,发展却不顺利。在南非经济发展的过程中,产业升级、技能提升的趋势明显,但是经济发展拉动就业的能力不足。而普通劳动者薪资上涨的空间在全球化的竞争压力之下也受到了挤压。值得一提的是,2000年之后南非的经济发展尽管仍然低于预期,但是GDP增速的加快至少为政府增加社会支出,提供更多的社会福利创造了条件。南非的社会支出真正进入增长期是在2001年之后。根据“千年发展目标”2013年的国别报告,南非有近60%的政府支出被用在了提供“社会工资”(social wage)上。(Statistics South Africa. Poverty Trends in South Africa: An Examination of Absolute Poverty between 2006 and 2011[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2014: 8.)所谓的社会工资既包括为了满足人的基本需要而进行的各项社会投资[包括水、电(能源)、医疗、卫生、教育、住所等],也包括了各类社会补助和保险。由于就业人口的比例偏低,失业保险在南非减贫策略中所发挥的实际作用并不如社会补助来得直接。正如表2.3所反映的,增加社会补助是南非政府迄今最为有效的减贫手段。1994年南非各类补助的受益人口只有270万人(The Presidency. Twenty Year Review: South Africa 1994—2014[R]. Pretoria: The Presidency, 2014: 45.),直到2000年也不过300万人(Statistics South Africa. Poverty Trends in South Africa: An Examination of Absolute Poverty between 2006 and 2011[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2014: 20.),但是在此之后,社会补助的规模增长迅猛,2013年达到了惠及1600万人的规模(The Presidency. Twenty Year Review: South Africa 1994—2014[R]. Pretoria: The Presidency, 2014: 45.)。旨在打断贫困代际传递的儿童抚育金(child support grant)在南非的社会补助计划中是最为重要的一环,占据了极大的份额,这也是南非社会补助的规模迅速增长的重要原因。儿童抚育金从1998年初创时不到2.2万人的覆盖面发展到了2013年惠及超过1120万人(The Presidency. Twenty Year Review: South Africa 1994—2014[R]. Pretoria: The Presidency, 2014: 45.),目标人群也从0—7岁的儿童逐步扩展到了18岁以下的未成年人。各种各样的社会补助把不少南非人直接从贫困线下拉了上来。除了社会补助以外,南非其他方面的社会福利也得到了明显的改善。就基础教育而言,2012年南非有78%的中小学生(800多万)享受到了免费入学的政策,在校生的免费午餐计划已经惠及几乎所有来自贫困家庭的学生(约900万);免费的社区基础医疗服务在1998年的年接待量是6700万人次,而到了2013年3月再进行统计的时候,年接待量达到了1.29亿人次。(The Presidency. Twenty Year Review: South Africa 1994—2014[R]. Pretoria: The Presidency, 2014: 48, 55.)尽管南非的贫民窟居民从1996年人口普查时的150多万户(Statistics South Africa. The People of South Africa Population Census,1996: Census in Brief[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2001: 64.)上升到了2011年人口普查时的超过196万户(Statistics South Africa. Census 2011: Census in Brief[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2012: 63.),但是政府自1994年以来已经向贫困人群提供了大约370万套政府补贴住房,惠及1250万人(The Presidency. Twenty Year Review: South Africa 1994—2014[R]. Pretoria: The Presidency, 2014: 68.)。除此之外,南非政府在基础设施方面的投资和对贫困家庭的配额和资助,改善了不少困难家庭的生活条件。能够用上自来水、电和合格的卫生设施的家庭逐年增多(见表2.5)。

与社会福利的显著增加相比,迄今为止,南非政府在消除贫困的根源方面困难重重。除了宏观经济稳定所带来的涓滴效应尚不明显以外,土地改革的进展也不顺利。后种族隔离时代南非土地问题的根源与其近邻津巴布韦相似,都是由于过去的种族主义统治造成了黑人大量失地,而白人通过掠夺的手段不合理地占有了大量的土地。但是在土地改革的策略及其导致的后果方面,两国的经历却大相径庭。津巴布韦驱逐白人农场主,快速地夺取了土地的所有权,但却招致社会动乱,经济崩溃;南非则基本上采取的是国家补助黑人和向白人赎买的政策,虽然平稳,但是20年之后,效果仍不尽如人意。原本指望能够在2014年之前将原先白人占

表2.5 1993年以来南非家庭使用自来水、电以及合格卫生设施的比例变化项

注:合格的卫生设施:1993、1999年指的是冲水厕所,2002、2004、2008、2013年指的是符合重建与发展计划(RDP)标准的厕所。

数据来源:(1.1993、1999年的数据:Bhorat H., Naidoo P., Van der Westhuizen C. Shifts in NonIncome Welfare in South Africa: 1993—2004[R]. Cape Town: Development Policy Research Unit of University of Cape Town, 2006: 11.)

2.(2002、2004、2008、2013年的数据:Statistics South Africa. General Household Survey 2013[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2014: 42, 38, 47.)

有的8200万公顷农地中的2450万公顷通过偿还(restitution)(申请归还祖上被剥夺的土地。)和再分配(redistribution)(前期是由政府补贴黑人农户直接向有意出售土地的白人购买,后期采取的是政府购地承包给黑人。)的方式分配给黑人,但是实际上迄今只有940万公顷到位,惠及25万人,而且大多数还是以现金补偿而非土地的方式交付的。(The Presidency. Twenty Year Review: South Africa 1994—2014[R]. Pretoria: The Presidency, 2014: 64.)这就使得一方面,种族隔离时代被扼杀在萌芽状态的农民阶层在后种族隔离时代依然没有成长起来,另一方面,像白人一样经营大农业的黑人农场主的数量也还非常有限。在严峻的就业形势下,对于生活在农村地区的大多数黑人而言,进城可以务工、失业可以回家务农的状态显然不太现实。

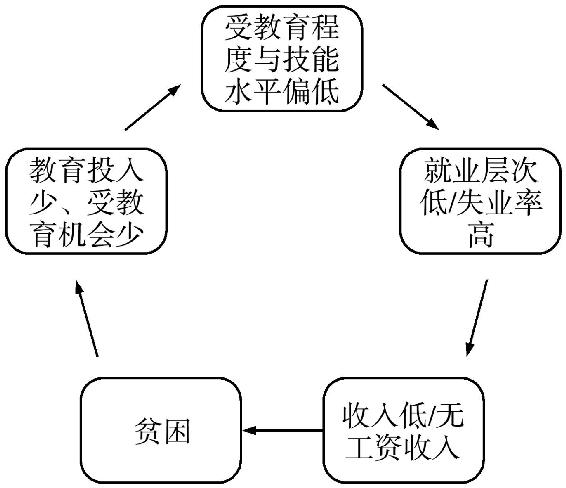

图2.5 教育缺乏—失业—贫困的恶性循环

比土地改革更加棘手的是失业问题。周期性失业所造成的贫困可以通过社会安全网得到有效的缓解,但是南非长期得不到纠正的结构性失业所造成的困难就要复杂得多。尽管就业方面明显的种族歧视和人为限制已经被消除,但是经济环境和看不见的技能门槛仍然将大量的南非人阻挡在就业大门之外。过去长期的种族主义统治所造成的黑人“一低两高”(教育与技能水平低,失业率高、贫困率高)的恶性循环并没有那么容易就会被打破(见图2.5)。20世纪90年代以来民众受教育程度普遍的提升很难说已经促成了就业形势的改善,反倒是“高中毕业生在劳动力市场上似乎也已经显示不出什么竞争力了”(McGratha S., Akoojee S. Education and Skills for Development in South Africa: Reflections on the Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa[J]. International Journal of Educational Development, 2007, (27): 421—434.)。值得一提的是,在社会重建与发展的过程中,南非政府利用一系列公共建设、公共服务项目的实施,确实有意识地解决了一部分低技能普通劳动者的工作问题,并且在此过程中还给予了他们一定程度的技能培训。尤其是2003年之后把此类项目以扩大的“公共工作计划”(Expanded Public Works Programme, EPWP)的名义整合了起来,极大地推动了这一类就业减贫措施的加速实施。2004—2009年此类项目共创造了160万个就业岗位,而在2009—2013年(截至2013年3月)间,这个数字达到了300万。然而这样的措施只能够暂时缓解南非的就业危机,却难以从根本上解决失业问题。政府提供的此类工作机会大多是短期性的,而相应的培训也因为持续时间短而难以帮助劳动者掌握可受益终身的复杂技能。

(二)不降反升的贫富差距

如果把图2.6贫富差距的变化与图2.1经济增长速度的变化,以及图2.4贫困人口比例的变化进行比较,可以得出这样的结论:后种族隔离时代政治权力的过渡、经济的增长、贫困的减少,至今还不足以帮助南非摘掉“世界上经济最不平等的国家之一”的帽子。1994年以来,尤其是2000年前后,南非原本就已经远超警戒水平的贫富差距跃升到了更加严重的程度。与世界银行的数据相比,南非官方公布的基尼系数(按照收入/支出情况计算的基尼系数,原出处未指明具体是采用收入还是支出来计算的,疑为后者。因为南非统计局的报告明确指出2011年以收入(含薪资、社会补助)计算的基尼系数为0.69,而以税后人均支出计算的基尼系数为0.65,这与文中2010/2011年度的数据吻合。参见:Statistics South Africa. Poverty Trends in South Africa: An Examination of Absolute Poverty between 2006 and 2011[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2014: 13.)(1995、2005和2010/2011年度分别为0.64、0.69和0.65(The Presidency. Twenty Year Review: South Africa 1994—2014[R]. Pretoria: The Presidency, 2014: 42.))在波动幅度上要小一些,但是趋势类似,况且0.6以上的基尼系数无论如何都可以说是非常高了。

图2.6 不同贫困线下南非历年贫困人口的数量与所占比例的比较

(1993,1995,2000,2006,2009年)

注:1.贫困线按照日均生活费用划分,美元价值依据2005年的国际价格。

2.基尼系数为收入/支出基尼系数(未具体指明是以收入计算还是以支出计算)。

3.表中数据由世界银行发展研究团队(Development Research Group)依据以下统计报告计算:南非统计局(Statistics South Africa)的Income and Expenditure Survey (2010/2011),Living Conditions Survey (2008/2009),Household Survey/Income & Expenditure Survey (2005/2006),October Household Survey/Income & Expenditure Survey (2000)和October Household Survey/Income & Expenditure Survey(1995);多机构合作的Living Standards and Development Survey (1993);开普敦大学的南部非洲劳工与发展研究中心(Southern Africa Labour and Development Research Unit at the University of Cape Town)主持的KwaZuluNatal Income Dynamics Study (KIDS) (1993)。

数据来源:世界银行贫困与不平等数据库(Poverty and Inequality Database):http://data.worldbank.org/。

在新南非悬殊的贫富差距背后,依然可以看到肤色与性别的差异。表2.6比较了2010/2011年度南非不同家庭的平均年收入与平均消费性支出。不论是以收入还是以支出计算,黑人家庭(户主为黑人。)都不及白人家庭(户主为白人。)的五分之一。由于黑人家庭的平均人口为3.98人,而白人家庭只有2.86人(Statistics South Africa.Income and Expenditure of Households 2010/2011[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2012: 7.),因此,如果按照人均计算的话,差别会更加悬殊。在性别方面,女性为户主的家庭不论是收入还是支出,平均都只相当于男性为户主的家庭的一半。一般而言,男性为户主的白人家庭最为富有,而女性为户主的黑人家庭陷于贫困的概率最大。

表2.6 南非2010/2011年度各类家庭平均年收入与平均消费性支出比较

资料来源:Statistics South Africa.Income and Expenditure of Households 2010/2011[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2012: 4—5.

图2.7 2010/2011年度南非各族群各类家庭的分布情况(按照年人均收入水平分类)

资料来源:Statistics South Africa.Income and Expenditure of Households 2010/2011[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2012: 12.

不同收入水平家庭的分布情况也反映出了明显的族群差异。人均收入至少57100兰特的高收入家庭在黑人中最少,只占10.1%,而白人家庭则有75.8%达到这一水平。在所有的黑人家庭中,数量最多的是人均收入水平最低的一类家庭,占到总数的24.7%,其次是二类家庭,占24%。而在白人中,这两类家庭所占的比例加在一起还不到3%。

南非经济与社会发展的地区差异在很大的程度上也同样映射了过去种族主义统治所造成的历史阴影。贫穷落后的省份多数是在原先黑人家园与保留地的基础上重新规划建立起来的。比较2011年南非各省的贫困人口比例,看到的依然是富庶的豪登省(22.9%(以下皆指的是上界贫困线。))与西开普省(24.7%)要远远低于其他省份,排在其后的是同样没有黑人家园历史的自由州(41.2%)和地广人稀,每平方千米只有3.1人(根据南非统计局2011年人口普查的地理面积和人口统计数据计算。)的北开普省(46.8%),而贫困人口比例超过50%的除了紧邻豪登的姆普马兰加省(52.1%)外,西北省(50.5%)、卡瓦祖鲁纳塔尔省(56.6%)、曼德拉家乡库努(Qunu)所在的东开普省(60.8%)和林波波省(63.8%)都是有黑人家园与保留地历史的省份。(Statistics South Africa. Poverty Trends in South Africa: An Examination of Absolute Poverty between 2006 and 2011[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2014: 31.)而在全国458万多的白人中,有191万多人生活在豪登省,有91万多人生活在西开普,两省相加占到了全国9省白人的六成以上。(Statistics South Africa. Census 2011: Census in Brief[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2012: 21.)

种族隔离时代后期以来,随着弱势族群中的中产和精英阶层在夹缝中迅速崛起,原本族群差异明显而族群内部差异不明显的南非表现出了族群内部阶层分化加剧的趋势。因而,除了族群之间经济地位平等的问题之外,族群内部差异的放大也是新南非贫富差距的另一个重要源头。范德堡(Van der Berg)等人利用泰尔熵指数(TheilT和TheilL),结合全媒体与产品调查(AMPS)(全媒体与产品调查(All Media and Product Survey, AMPS)是一项由南非受众研究基金会(South African Audience Research Foundation, SAARF)主持的针对南非全国成年人的非官方的入户抽样调查。)数据和国民经济核算数据,比较分析了1993—2004年间族群内部差异与族群间差异在南非贫富结构中重要程度的此消彼长:按照TheilT指数,族群内部差异的重要程度在2003年(56%)超越了族群间的差异,而如果按照TheilL指数,早在1993年其重要性(57%)就已经高于后者了,并且呈现出了进一步上升的趋势。(Van der Berg S., Burger R., Burger R., et al.A Series of National Accountsconsistent Estimates of Poverty and Inequality in South Africa[R]. Stellenbosch: University of Stellenbosch, 2007: 22, appendix 2.)雷伯朗特(Leibbrandt)等人利用与泰尔熵等效的广义熵系数GE(0)和GE(1),抽样比较了1993、2000和2008年这三年的情况之后也发现了相似的趋势:按照GE(0)指标计算,族群内部差异的重要程度三年依次为57.33%、68.35%和70.06%,均超过族群间差异;而按照GE(1)指标计算则为48.17%、60.47%和61.91%,除1993年之外,均超过了族群间差异。由于数据来源不同,博拉特(Bhorat)等人利用泰尔熵指数分析了1995年和2005年的数据之后得出了与前面两组学者不太一样的结论,认为后种族隔离时期驱动南非贫富差距扩大的主要原因是族群间的差异而非族群内部的差异,因为从趋势上看,前者的重要程度表现出了上升的趋势,从46.85%升高到了49.65%,而后者表现出了下降的趋势,从53.15%降为50.35%。(Bhorat H., Van der Westhuizen C. Poverty, Inequality and the Nature of Economic Growth in South Africa[R]. Cape Town: Development Policy Research Unit of University of Cape Town, 2012: 12.)学者之间的分歧在于对于趋势的判断。事实上,博拉特等人的数据也无法否认族群内部差异对于南非当前贫富差距悬殊的重要影响。

表2.7 以广义熵系数衡量的南非的经济地位不平等

数据来源:1993年的生活水准与发展统计项目(Project for Statistics on Living Standards and Development, PSLSD),2000年的劳动力调查(Labour Force Survey, LFS)与收入支出调查(Income and Expenditure Survey, IES),2008年的国民收入动态研究(National Income Dynamics Study, NIDS)。

引自:Leibbrandt M., Woolard I., Finn A., et al. Trends in South African Income Distribution and Poverty since the Fall of Apartheid[R]. Paris: OECD, 2010: 81.

从总体的趋势上看,20世纪90年代以来南非各个族群的贫富差距都出现了不同程度的扩大,但是其中影响最大的莫过于黑人群体。这不仅仅是因为黑人占到了南非总人口的七成以上,也是因为黑人之间的贫富差距尽管在变化速度上不是最快的,但就绝对的贫富差异而言,多数时候都是最大的。相对于白人的0.42、印裔的0.45和有色人的0.53,2011年黑人0.55的收入基尼系数显然仍是最高的。(Statistics South Africa. Poverty Trends in South Africa: An Examination of Absolute Poverty between 2006 and 2011[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2014: 35.)

图2.8 南非黑人族群内部的收入基尼系数

注:1.由于缺少20世纪90年代及21世纪初的官方数据,这一时期内采用的是非官方的统计。

2.单组数据内部的比较能够揭示相应时期内贫富差距的变化趋势,但是由于数据来源的不同,对两组数据进行横向比较是没有意义的。

数据来源:1.非官方数据引自Leibbrandt M., Woolard I., Finn A., et al. Trends in South African Income Distribution and Poverty since the Fall of Apartheid[R]. Paris: OECD, 2010: 32.

2.官方数据引自:Statistics South Africa. Poverty Trends in South Africa: An Examination of Absolute Poverty between 2006 and 2011[R]. Pretoria: Statistics South Africa, 2014: 35.

20世纪90年代后期南非黑人之间贫富差距的快速拉大,既与政治环境的改善进一步激励了黑人中产阶级和精英的崛起有关,也与同一时期南非贫困人口比例的增加不无关系。2000年之后,随着经济发展速度的加快,政府社会支出的不断增加,作为社会补助政策主要受益者的底层黑人的生活条件得到了实质性的改善。但是与此同时,不仅失业率居高不下的问题没有得到解决,“南非中等收入劳动者的实际工资水平与1995年相比也几乎没有增长,而中等以上收入劳动者的薪资水平却在快速地增加”(The Presidency. Twenty Year Review: South Africa 1994—2014[R]. Pretoria: The Presidency, 2014: 42.)。除此之外,同样不容忽视的是:旨在快速纠正南非财富分配与中、高级岗位的人员分布情况严重偏离南非族群构成比例的黑人经济授权政策并没有能够惠及除了中产阶级和精英之外的普通黑人。这也解释了为何2000年之后黑人之间贫富差距扩大的势头尽管有所缓和,但是基尼系数却依然是四个族群之中最高的。

桑派·特雷布兰奇(Sampie Terreblanche)将南非20世纪90年代以来的社会转型总结为“议会民主+全球化+黑人经济授权”(默莱斯茨·姆贝基.肖宏宇,编译. 南非后种族隔离时代的统治阶级与南非的不发达[J]. 西亚非洲,2008(4):38—46.)。准确地说,种族主义时代的南非并非没有议会民主,只不过民主仅限于白人群体内部,1994年的大选首次将选票放到了所有南非人的面前,把少数族群专享的民主变成了不分种族的民主。伴随着社会转型和非国大的胜选,有越来越多的黑人精英成为这个国家的管理者。然而,种族意义上多数人统治的实现并不会自动地带来财富分配上自然而然地合理化。事实上,在白人政府统治的后期,政治权力被逐步放开的同时,大多数的国有企业被私有化,大量优质的白人公立学校在向其他族群的子女开放大门的同时转变成了高收费且又享受政府补贴的私立或者说至少是半私立性质的模式C学校。这些都为经济和社会地位的不平等在新时期的延续埋下了伏笔。而作为20世纪90年代初政治谈判的结果而确定下来的《权利法案》和储备银行独立于政府之外的法律地位,不论出于什么样的目的,客观上确认了白人在种族主义时代的不公平政治经济环境下所取得的既得财富和优势地位的合法性,为确保新政府不偏离白人政府在执政后期定了调的新自由主义的和寻求重归全球市场的经济路线提供了保障。新自由主义与全球化的逻辑是在竞争中求得发展,而自由竞争合理性的前提是要在公平的基础上进行。然而对于一个在富裕的国家里却财力不济而且“自愿”被限制了调控手段的民主政府而言,对外没有采取税收和汇率的手段来保护本国除了矿业、能源和金融这些本就依赖全球市场的垄断行业之外的具有吸纳就业潜力,或是有助于提高国家竞争力的制造业和中小企业的发展;对内则无力在较短的时期内通过改革与再分配的手段来平衡历史原因造成的巨大势差,完成平整竞技场的基础工作。土地改革长期推而不进就是典型的例子。可以这样说,直接的种族限制随着政治上的解禁被自由竞争条件下“先天的”经济基础与社会资本的差别所造成的“玻璃幕墙”所取代。曼德拉曾经告诫黑人选民:“如果你们想过上美好的生活,就必须努力工作。我不能为你们包办一切,你们必须脚踏实地地去劳动。”(纳尔逊·曼德拉. 谭振学,译.漫漫自由路[M]. 济南:山东大学出版社,2005: 113.)而问题在于南非的产业结构和高失业率并没有给愿意努力工作的人,尤其是技能和教育水平较低的黑人提供所需要的工作机会。

黑人经济授权是南非在较少触及原有经济秩序的前提下所做出的种族平权的努力。通过种族平衡计分卡对企事业单位的股权分配和人事结构提出要求虽然能够在较短的时间里改变白人垄断高级技术和管理岗位的局面,增加黑人置业和在企业股权结构中所占的份额,但是随之而来的两个方面的问题也同样刺眼。姑且不论在股权转让过程中可能存在的权力寻租空间,对于用人单位而言,在南非失业率高企的黑人劳动力市场上也并不是那么容易就能够找到教育与培训水平足可胜任的高质量劳动者来充实那些原本被白人垄断的中、高级岗位。解决的办法除了引进国外的黑人人才之外,就是包括政府和大学在内都得面对经营、管理水平下降的风险。而在另一方面,能够搭上黑人经济授权这趟快车的,也只可能是一小部分受过良好教育、掌握一定社会资本的黑人。而这,就在无形之中拉开了黑人与黑人之间的距离。

可以这样说,在现有的经济发展模式和平权模式之下,教育与培训不仅是推动黑人就业,从根本上消除贫困,缩小贫富差距的关键之一,似乎也是南非政府在遵从新自由主义的小政府逻辑之后,如麦克格雷沙和阿科吉(McGratha & Akoojee)所言的那样“少数还能够直接干预的领域之一”(McGratha S., Akoojee S. Education and Skills for Development in South Africa: Reflections on the Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa[J]. International Journal of Educational Development, 2007(27).)。事实上,不论是为了兑现以《自由宪章》为代表的在反种族主义斗争中所许下的对受教育权利的政治承诺,为了迎接知识经济的历史潮流,为了破解南非当前改革与发展中的难题,还是为了避免社会的分裂,教育与培训都是南非政府最为关切的领域之一,而增加教育与技能发展的机会也被视作给予黑人的“广泛的黑人经济授权”(Parliement of South Africa. BroadBased Black Economic Empowerment Act[R]. Cape Town: Parliement, 2003: 5.)的内在组成部分。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。