三、中世纪基督教文化与科学理念

1.中世纪基督教文化与希腊科学的关系

(1)冲击

中世纪是一个封建神权统治时期,基督教统治欧洲,意味着古希腊文明的衰落。基督教作为世界范围的三大宗教(佛教、伊斯兰教、基督教)之一,诞生于公元前2世纪左右。由于耶稣的言传身教与基督教对穷苦人的吸引力,基督教发展很快,到公元4世纪时(即公元391年)已被罗马帝国尊为国教。基督教的兴起标志着取代古典文化的新文化已经出现。它的出现对希腊文化而言是一种灾难,因为信仰和天启遏制了探索自然的愿望与力量,同时希腊文化被宣称为异教。罗马统治者下令捣毁旧的多神教的希腊神庙,并且封闭所有希腊的学校,让希腊人民一律信仰基督教。最令人惋惜的是柏拉图学园被封闭。延续900多年的希腊学术传播地的丧失,迫使希腊思想家们流离、消逝,希腊文化也随之流散、式微。

宗教对希腊文化冲击的另一标志性事件是亚历山大图书馆的被焚。经历战火洗劫的亚历山大图书馆又受到基督教文化的侵袭。罗马皇帝狄奥多修于392年下令拆毁希腊神庙,作为亚历山大图书馆图书藏地的塞拉皮斯神庙被基督徒放火焚烧,30多万件希腊手稿化为灰烬。与此同时,希腊科学家也遭到迫害。著名的希腊女数学家希帕蒂娅(Hypatia)作为希腊文明的殉道者于公元415年被基督教会极其残忍地杀害了。希帕蒂娅是数学家兼天文学家塞翁(Theon)的女儿,她本身也是个有影响的数学家。由于她酷爱数学,不肯放弃信仰希腊宗教,被狂热的基督教徒抓住并施以酷刑。基督徒用锋利的螺壳把她的肉一片片地割下来,然后把四肢还在颤动的身体投进熊熊烈火中。(40)这一暴行的主谋是当时一个叫做西里耳(Cyril)的教长。

亚历山大图书馆遭遇这场浩劫之后,所剩的书籍在公元640年穆斯林入侵时,又被伊斯兰教徒全部烧毁。历史学家指出,这是“历史上最大的文化浩劫之一”(41)。这两次浩劫所毁书籍,数量巨大。据史料记载,用羊皮纸抄写的这些书本成为当时4000多个公共浴室炉子的燃料,并且足足烧了6个月之久。(42)可见,欧洲中世纪前期的社会黑暗在一定程度上导致科学的停滞和中断。从伊斯兰教首领阿默尔(Omar)下令焚书的“理由”,就可看出这个时期宗教对科学的态度。他说:这些书的内容或者是古兰经里已有的,那样的话我们不需要读它们;或者它们的内容是违反古兰经的,那样的话我们不该去读它们。

基督教在欧洲的统治,是以希腊文明的被摧毁为标志的,而这种统治的结果,是使人们对自然界的认识完全地纳入了宗教及其经典的框架之内。这是历史上一个很特殊的时期,从此,教会成为凌驾一切的强大的统治力量。

(2)妥协

希腊科学之东渐是伴随着战争和宗教传播而来的。亚历山大大帝的征伐大大扩充了希腊版图,希腊文化由此得到广泛传播。通过这种途径建立的希腊文化中心有埃及的亚历山大城和中亚的巴克特里亚王国,这标志着希腊科学东渐之始。

宗教对希腊学术的传播起着决定性作用。前述宗教对希腊文化的毁灭性打击都是发生在宗教传播早期,各种宗教都要争夺各自的势力范围,一旦获得在该地的统治权,他们考虑的就是如何站稳脚跟的事情了。各大宗教不约而同地将希腊哲学作为理论依据,这是他们所能找到的唯一比较成熟的理论体系。于是,宗教经典的研究与讲授过程中,夹杂着希腊哲学中一些理论的讲授。例如,景教(基督教在波斯的称呼)教徒在尼斯比斯城(位于波斯边界)建立的高等教育中心,在讲授《圣经》的同时,讲授亚里士多德的逻辑学和希腊哲学的其他理论。(43)这就使这些宗教占据地开始了希腊化进程。诞生于阿拉伯半岛的伊斯兰教也经历了一个希腊化进程,主要表现在遴选行政机构人员时选用了有教养的波斯人(44),而他们已经经历了希腊哲学的洗礼。

随之而来的是希腊著作向阿拉伯文的翻译运动,史称第一次翻译运动。9世纪,哈里发阿尔·马蒙花了20万第纳尔(南斯拉夫币)在巴格达建起了“智慧之宫”,包括天文台、图书馆等综合研究机构,还搞了大量翻译工作,其中包括把托勒密的《至大论》译为阿拉伯文。巴格达成为当时的学术中心,据说13世纪阿拉伯帝国被蒙古族灭亡时,仅仅在巴格达就发现有36个图书馆。公元1000年时,几乎全部的希腊医学、自然哲学以及数学科学著作都已经被译成阿拉伯文。

翻译运动,兼收并蓄的开明文化政策,自由广泛的学术交流,发达的文化设施,使得阿拉伯科学盛极一时,与欧洲这一时期的科学低谷形成鲜明对比。阿拉伯人不仅保存、翻译、研究、传播希腊遗产,而且自己在科学上作出了一些原创性贡献,只是比较零散,不成体系。

(3)基督教文化中的理性精神

宗教统治下的中世纪欧洲在科学知识的积累上可以说是空白,恩格斯称之为“中世纪的黑夜”(45)是恰当的,但是如果从作为科学文化组成部分的科学方法和科学精神气质等层面看,则并非如此。宗教发展过程本身就包含着理性精神的成长,“即便是在基督教的学说中,也存在着以理性深化和阐发信仰真理自身的端倪”(46),这样一来,近代科学从宗教思想的统治下产生就是可以想见的事情了。因此,如何理解中世纪的“黑暗”就是一个选取看待事物的角度问题。

我们这里的阐述以基督教为着眼点,因为近代自然科学就是在基督教思想统治下诞生的。基督教神学的发展分为教父哲学(2世纪中叶至5世纪)和经院哲学(5世纪至15世纪)两个主要阶段。

教父哲学时期主要代表人物是德尔图良和奥古斯丁。德尔图良(Tertullianus,约160—约225年)的名言“我相信它,正因为它是荒谬的”,明显地表露了他在理性与信仰的关系上所持的观点。在他看来,基督教的基本任务是“对上帝的认识”(即对真理的认识),但是这种认识不能依靠“理性”,而必须依靠人的天性,也就是合乎基督教精神的人的灵魂。基督教的愚蠢是神圣的愚蠢,它比哲学的智慧更聪明。可见,他完全把理性排除在基督教的思想之外。但是,这种状况在奥古斯丁(Aurelius Augustinus,354—430年)那里发生了变化。奥古斯丁在对基督教教义进行论证时,常常引用古代希腊罗马的哲学,特别是柏拉图的哲学。我们知道柏拉图的哲学是数学理性萌芽的体现。这就在一定程度上将理性引入神学,把信仰与理性结合起来。但是,奥古斯丁认为:“如果要明白,就应该相信;因为除非你们相信,你们不能明白。”这是奥古斯丁从《旧约·以赛亚书》的“只有你信仰,你方能立得稳”转化而来,这本是一个信仰的内容,但奥古斯丁将之发挥为一种认识论。在他看来,不仅关于永福的真理,而且关于自然事物的真判断,也来自于上帝道中的理念,故一切真知皆需在上帝之光的启迪下方能获得。因此,虽然奥古斯丁的认识论转化将理性引入神学,但是在他看来,信仰是高于理性的,理性必须依赖于信仰才能存在。也就是说,奥古斯丁的认识论并不承认理性具有独立认识自然的功能。

奥古斯丁

托马斯·阿奎那

在经院哲学时期,我们不得不提到的就是托马斯·阿奎那(Saint Thomas Aquinas,1225—1274年)。随着亚里士多德著作的重新发现,理性与信仰之间的冲突日益尖锐。因为亚氏著作中的许多观点与基督教的传统观点相距甚远,但是它却得到了许多人的支持与赞赏,这引起神学家的恐慌。而托马斯·阿奎那将亚里士多德学说与基督教思想结合起来,创立了完整的神学体系,使得基督教神学的发展达到巅峰。他认为知识有两个来源:一是基督教信仰的神秘,由圣经、神父及教会的传说传递下来;另一种就是人类理性所推出的真理。当然,他这里所说的理性并不是个人的难免有误的理性,而是自然真理的源泉,柏拉图和亚里士多德就是它的主要解说者。由此把神学问题分为两类:自然神学问题,包括上帝的存在及创造等问题;启示神学问题,包括三位一体、道成肉身等问题。前者可以通过理性给予论证,而后者则只能是信仰。当然,自然神学问题也是来自上帝。这也就是说,在自然神学领域内,理性与信仰是等价的。但在启示神学问题领域中,理性无法有所作为,只能依靠信仰。然而信仰虽然超越理性,但并不是反理性的。所以,在托马斯的思想体系中,理性与信仰是和谐一致的。因此,理性实际上获得了相对独立性,从而为科学和哲学的发展留有余地。可见,经院哲学给予理性充分的肯定,中世纪思想的本质就是“在发现和解释启示真理、信仰的超自然的真理和哲学探索中对人类理性的应用”(47)。

经院神学经由托马斯的发展而达至顶峰的同时,反对托马斯体系的学派和思潮也涌现出来,经院哲学开始走下坡路。其中影响较大的是“双重真理论”和经验科学思潮的兴起。“双重真理论”主张,除了信仰真理之外,还存在理性真理。这与托马斯的理性与信仰和谐一致不同,它实际上主张的是二者之间的分离,理性拥有完全独立的地位。而经验科学思潮强调,我们只有依靠经验和实验,才能获得真正的知识,把信仰完全排除在科学考察之外。该思潮中贡献最大的就是罗吉尔·培根。关于他的具体成就,我们在后文中会讲到。

综上所述,即便在神学思想一统天下的境遇中,理性历经艰难,仍然获得了一定的地位,这就为后来近代科学的发展奠定了思想基础。可见,中世纪的“黑暗”不是毫无作为的“黑暗”,而是孕育着光明的“黑暗”,是黎明之前那段最黯淡的时光。

(4)小结

尽管中世纪基督教曾严重摧残过古代希腊罗马的自然认识成果,并束缚过人们的思想,但它作为一种文化,毕竟包含着对对象的认识因素,因此与科学认识活动有相通之处。更何况自13世纪中期以来,宗教开禁了亚里士多德和托勒密等人的著作,特别是基督教哲学经过托马斯·阿奎那的改造,引进了大量科学知识,以此作为论证其教义的支柱,这就为近代科学从基督教文化中萌生提供了可能。

首先,基督教自然观一反古代物活论的自然观,把神(上帝)、人和自然按不同等级截然分开,认为自然是一个“不分灵犀”的独立的第三者,是纯粹的外物,是人从外部进行实验操作并使之“招供”的对象,这无疑为“自然”从神的统治下走向独立奠定了基础。特别应当指出的是,在中世纪,随着基督教的兴起,自然哲学在神学的控制下完成了从“万物有灵论”向“上帝创世说”的前提转换。根据这一前提,至高无上的上帝创造了自然界,并为其立法。上帝据以创造世界的模型和管理世界准则的这个“法”,就是宇宙万物必须服从的“自然法”。而在文艺复兴时期,“自然法”概念与自古希腊毕达哥拉斯、柏拉图以来形成的数学理性主义自然观一旦结合,便产生了近代科学中“自然规律”的概念。

其次,尽管基督教的苦行主义曾用严厉而繁杂的仪式和行为规范扼杀过人性,但在客观上却开发了精华人物的意识功能和理性思维能力,这是中世纪后期汲取古典遗产、从事自然研究的前提之一。同时,基督教把从事手工劳动作为接近上帝的精神生活的组成部分,很多修道士都擅长伐木、制鞋、木匠等工作,这无疑促进了脑力劳动与体力劳动的结合,为培养实验科学和技术创新所必需的实践能力创造了条件。基督教不仅赋予劳动以尊严,而且在《圣经》的典故上写着耶稣的养父约瑟夫是个铁匠,阿坡斯特尔斯的君主是渔夫。这种在教义上有意提高工匠地位的做法有利于人们从心理上填补工匠和学者之间长期存在的鸿沟,从而使思辨的哲学传统同操作的实验传统在一定条件下逐渐汇合成为可能。

2.后中世纪的学术复兴

后中世纪的学术复兴与欧洲复兴紧密相关。欧洲的这次复兴从11世纪早期一直持续到13世纪晚期。“1050年到1300年这段时间通常被称做‘中世纪盛期’,这表示该段时期获得了重大发展并取得了重要成就。”(48)政治稳定、人口增长、教会改革等等都是这一时期的成就,其中与科技文化相关的就是第二次翻译运动和大学的出现。

提到第二次翻译运动就不得不从十字军东征讲起。中世纪后半期从1096年至1291年,近200年的八次十字军 (因士兵以红十字缝在衣服上为标记,故此得名)东征是个重大事件。以维护基督教为名的这几次东征,很多人物都卷入其中。实际上,天主教会、封建主和大商人都乘机扩张和掠夺,使人民遭受了重大损失,最后,因不得人心以失败告终。但在客观上,这次行动对于西欧科学文化的发展和东方技术发明的输入,以及贸易、工农业发展有不小的推动作用。正是这场战争,推进了一种新文明的铸造。

据科学史记载,西方十字军征讨西班牙穆斯林教徒的结果,在客观上使得阿拉伯文的希腊科学著作译本被翻译过来。(49)十字军从东方带回了阿拉伯人先进的科学、中国人的四大发明和希腊人的自然哲学文献。此时欧洲人主要从事大量与科学内容相关的翻译工作,这一点类似于阿拉伯人。首先是把阿拉伯文的希腊著作译为拉丁文,后来又直接从希腊文翻译成拉丁文。从事这一工作的有大批的人,并且,在后中世纪欧洲成立了不少翻译学校,当时包括占星术在内的很多著作都翻译过来了。这一工作是十分必要的,客观上它为后来的科学复兴作了充分的准备。由阿拉伯语到拉丁语的翻译工作,在西班牙最为活跃,可以说西班牙是个翻译中心。从1125—1280年,欧洲学者对亚里士多德、托勒密、欧几里得以及阿维森纳等人的著作进行了大量翻译。而直接从希腊语翻译亚里士多德全集的,是当时最著名的学者格罗塞特(Robert Grosseteste,1175—1263年)。他是一位主教,曾经担任牛津大学校长,并且是罗吉尔·培根的老师。当时,亚里士多德全集被重新发现,于是他进行了这一极其重要的翻译工作。总之,正是中世纪后半期所进行的这些翻译工作,才使近代人得以知晓希腊人的著作及其思想。

经过10—13世纪的翻译运动,拉丁基督教世界在12世纪末已经恢复了希腊和阿拉伯世界哲学和科学成果中的主要部分,引发了欧洲学术的第一次复兴。托马斯·阿奎那消化吸收亚里士多德的思想,并将之转化为支持基督教教义的一种完备的理论体系,可以说是这次学术复兴的一项重要成果。有了这个理论体系,经院哲学家们才有可能作出关于上帝、人和自然的理性思维解释。

中世纪的欧洲经历了一场农业革命(重犁、马耕、三田轮作制等技术改革)之后,变得更加富裕,生产力大幅度提高,城市化程度大为提升。而军事技术革新,利用风力、水力的技术的出现,都是“中世纪欧洲应该享有盛誉的成就”。“欧洲文明所取得的成就为科学和自然哲学创造了全新的外部条件,使得在欧洲出现的一种充满生机的新型学术文化有了较好的活动空间。”(50)因为欧洲早期的教会学校和修道院大都是放在农村,知识层次和教学水平都相当低。而农业革命推进了城市的兴起和财富的增加,创办大学才成为可能。因此,大学的兴起是西欧社会环境的独特产物,“每一次较高的文化都能创造出与之相同的较高的教育形式和较高的学校形式,欧洲特有的高等教育形式大学是中世纪中期,具体地说是12世纪的一个创造”(51)。

实际上,欧洲的大学是一种相当特殊的机构。“大学”一词起源于拉丁语universitas,意思是社团或行会。它也确实是仿照工匠的行会规矩,逐渐演变成至少在名义上与宗教无关的教师和学生群体。大学没有确切的成立时间,没有固定的教学场所,学校的流动性很大,学生追随教师,从一个地方到另一个地方,因而他们享受不到城市市民的权利,师生为保护自己而自发地组成了“universitas”(行会)。(52)学生强烈的求知欲,加上有献身精神并充满想象力的教师,这些为大学的发展创造了良好的氛围,也为中世纪晚期的欧洲社会注入了新的活力。由于教学内容的需要,大学的发展也促进了第二次翻译运动。

当然,大学的发展有个过程,公元11—12世纪首先建立的是僧侣学校,以后开放为一般教育。最初,全部教学任务由修士承担,神父掌管着教育大权。教学内容以神学为主,还有文法、修辞、数学(主要是几何)、医学、天文、建筑、音乐等。后来从这种僧侣学校分离出了各种高等学校。比如法国的巴黎大学,开始是巴黎圣母院的一个分院,它于1110年初具规模,1170年开始形成正式大学。最初在巴黎圣母院各个讲演堂上课,无集中教室,由修士任教,后来以教师居住集中的地方为单位,形成诸学院,学院又组成了综合大学。又如牛津大学也是这样发展起来的。牛津大学在1229年形成正式大学,到14世纪已发展到几千人规模。另外,12世纪西欧各国还出现了法律和医科学校。13世纪出现了由工商业者办的普通学校(世俗学校)。大学的发展过程伴随着教学内容的改变,从1175年以后,辩证法和思辨神学已经完全取代了旧的自由七艺的课程。13世纪时哲学的各个分支学科第一次全面进入大学课程,并发展为一门几乎和神学并驾齐驱的学科,而不仅仅是神学的预备课程。(53)

经历了第二次翻译运动和大学的创建之后,14世纪的欧洲,知识分子所面临的问题已不再是翻译或用《圣经》诠释亚里士多德的自然哲学,而是在亚里士多德学说的基础上开创新的研究方向。比里当的冲力学说就体现了这一科学思潮的特点。

冲力说最初由斐罗波诺斯提出,用以反对亚里士多德的以下观点:否认真空的存在,认为物体的运动是由相接触的东西推动的。奥卡姆(William of Ockham,约1295—1349年)首先恢复了这一主张,但这一学说在牛津很快失势,而它在巴黎大学有了进一步的发展。首先推动这一发展的是琼·比里当(Jean Buridan,1300—1366年)。亚里士多德论述运动的物体是因为前面排出的空气为了防止真空,又从后面挤进来而将物体推动的。比里当提出两条重要的论证反对亚里士多德的这个论题。他说:第一,陀螺旋转而不改变位置,所以不可能是由排出的空气推动的;第二,一根尾端切平的标枪并不比一根两头尖的标枪走得更快些,而如果是空气推动的话,就应该走得快些。比里当认为在这种情况下,保持运动的力都是冲力。他觉得一个物体从一种力所获得的冲力,是和物体的密度、体积及其开始的速度成正比的。比里当追随奥卡姆和斐罗波诺斯,否认有天神、天使推动天体周转,设想天体的周转是由一开始受到的冲力推动的。由于天上没有空气的阻力,这种冲力将永远不会减退。比里当声称,我们不可能在《圣经》里找到什么神灵负责使天球作正圆运动,由此可见,并没有假定有这种神灵存在的必要。事实上,我们不妨说,上帝给予每一天球以一种冲力,使天球从此就一直走动着。乍一看来,比里当的冲力非常类似于牛顿的惯性概念,但实际上他仍然墨守成规,“竭力要找出亚里士多德所说的那个外部推动者,寻找推动着飞行中的抛物体运动的那个实实在在的原因”(54) 。

可见,这一时期的学者开始批判性地考察亚里士多德的自然哲学,但是他们却“没有逾越亚里士多德的科学传统,也没有摆脱亚里士多德的研究困境”(55)。亚里士多德科学传统的彻底被改变,则是近代科学诞生之时的事情。不过,欧洲中世纪取得的科学成就为近代科学革命在结构和智力两个方面奠定了良好基础。“欧洲人在中世纪以创建欧洲的大学为科学奠定了新的组织结构基础,又通过对亚里士多德科学的批判性考察为科学奠定了智力基础。”(56)

在中世纪后半期,除了有各种学校之外,还出现了教会办的医院。如12世纪,教皇在罗马设立了“圣灵医院”。13世纪,巴黎建立了盲人收容院,它是现在世界有名的巴黎眼科中心的前身,在收容院里,由修女任护理人员。医院的建立促进了治疗学的发展。

3.经院哲学对于近代科学方法论的准备

中世纪欧洲的经院哲学家长期以来强调演绎法是科学研究的唯一方法,坚持认为关于自然界的一切可靠的结论必须从宗教教义中演绎出来。然而在中世纪后期,特别是13世纪以后,一些异端的经院哲学家发展了亚里士多德的“归纳—演绎法”,从而为近代科学方法论的萌芽准备了条件。

(1)第三阶段理论

格罗塞特(R.Grosseteste,1168—1253年)和罗吉尔·培根(Roger Bacon,1214—1292年)是两位13世纪最有影响的科学方法论者。他们肯定了亚氏的科学研究的归纳—演绎模式。格罗塞特所说的归纳阶段是指现象“分解”为组成要素,而演绎阶段是指“组合”,即这些要素结合起来重组原来的现象。后来的作者常称亚氏的科学程序理论为“分解和组合方法”。而研究的第三阶段就是,通过“分解”归纳出的原理,要接受进一步经验检验。罗吉尔·培根是格罗塞特的学生,继承和发展了格罗塞特的“第三阶段”思想,他指出:对归纳出的原理加以实验检验的程序乃是实验科学的“第一特性”。他提倡通过知识去征服自然,可以说他是代表近代科学萌芽的人物。

第三阶段理论

可见,他们都建议应该把研究的第三阶段加在亚氏的归纳—演绎程序上。这是方法论上有价值的远见卓识,并且构成亚氏程序理论方面的重要进展。亚氏曾满足于演绎出关于作为研究出发点的同一现象的陈述。格罗塞特和培根要求对归纳达到的原理作进一步实验检验。不幸的是,格罗塞特和培根本人常常忽视他们自己的意见。尤其是培根,常常诉诸先验的考虑和以前作者的权威,而不是新的实验检验。例如,培根在宣称实验科学绝妙地适合于确定关于虹的性质的结论后,坚持认为在虹中必定正好有五种颜色,因为“五”这个数目是阐明性质变化的理想数目。

直到14世纪初,一位名叫提奥多里克(Theodoric)的人才真正应用第三阶段理论的方法,从虹的观察中得出了日光被雨滴折射和反射而产生虹的结论(至于为什么出现彩色,则是由牛顿解决的)。他为了用实验检验这个假说,用中空的水晶球注满水作为雨滴的模型,结果复制出了两条虹。

(2)邓斯·司各脱的求同法

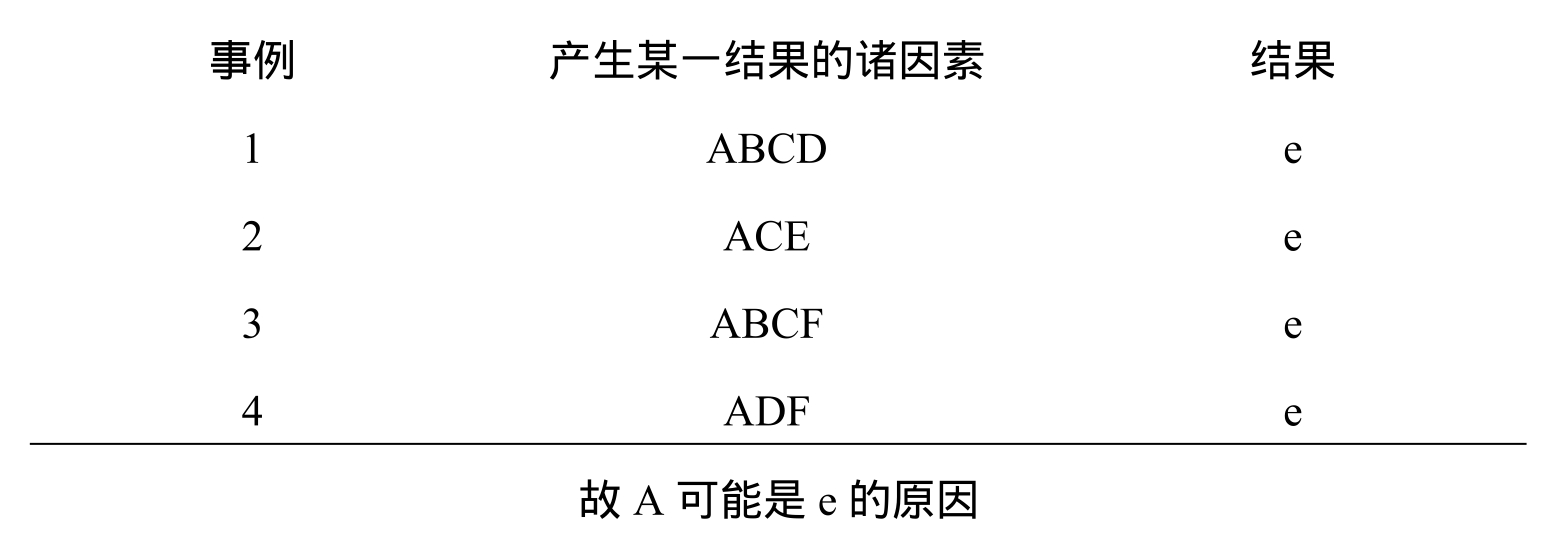

邓斯·司各脱(John Duns Scotus,约1265—1308年),苏格兰中世纪经院哲学家、神学家、唯名论者。司各脱提出了作为一种归纳法的求同法,即分析发生某一结果的若干事例,在这些事例中与这个结果同时存在的有种种因素,如果其中有一个因素在这些事例中都出现,那么这个因素便是该结果的原因。其格式如下:

邓·司各脱认为这属于一个结果与一个伴随事件的“倾向性联合”,也就是说,这里的结果不是确定的、必然的,它只是概率性的、可能的。弗兰西斯·培根提出他的科学归纳法时,强调三表必须是完全事例表,即包含所有相关事例,以及可能事例。这个理想在科学实践中根本无法实现,因此通过归纳得到必然性结果是不可能的。司各脱意识到这个问题,指出通过归纳得到的只是“倾向性联合”。

(3)奥卡姆的威廉的差异法

奥卡姆的威廉(William of Ockam,1280—1347年)是新唯名论的创始人,出生于英国萨里郡的奥卡姆。他反对阿奎那的观点,认为神学主要是一种信仰而不是说理。奥卡姆区分了谓词的指称与指代功能,并用此理论区分了殊相指称的个别事物和共相指代的普遍功能,这样既坚持了语言的实在对象只是个别事物的唯名论立场,又解释了实在论所能解释的语言普遍性,从而把唯名论推向新的理论高潮。在知识论上,奥卡姆指出经验证据与逻辑推理、简单认识与复合认识、偶然知识与必然知识的区分,成为近代经验论的主要来源。奥卡姆的新唯名论认为,思想中的事物是抽象的,只是些名称,只有感觉到了的东西才是真实的。 因为一般概念论者为了使他们的理论能说明问题,不断地给他们思想中的事物加上越来越多的条款,而奥卡姆立下一条准则:如无必要,切勿增加实质。(57)这条准则今天已解释为如果在两种皆符合一切客观实际的理论中,那么要求作较少较简单假设的理论则被认为更接近于正确。被称为“奥卡姆的剃刀”的这条准则在哲学科学中具有重大意义。

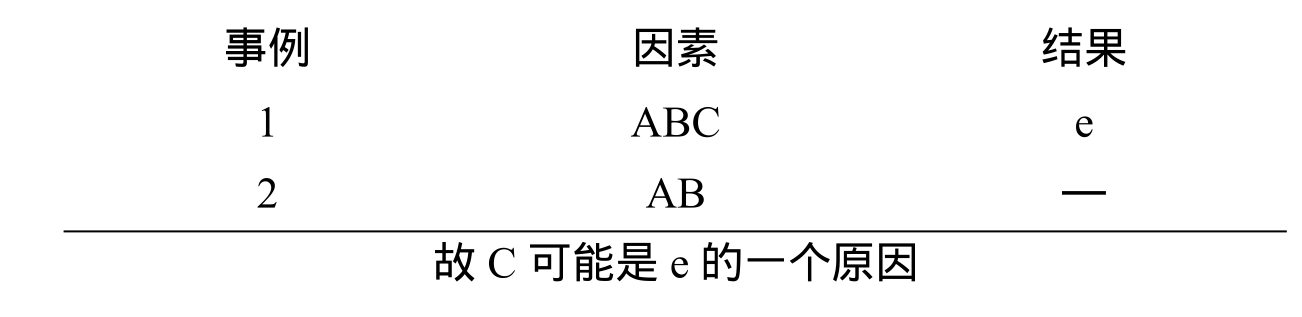

他认为,在经验知识中,科学家通过观察可以确定现象之间的倾向性联合。由此,他提出了作为一种归纳法的差异法,即分析发生某一结果的两个或更多的事例,如果某一因素存在时出现这个结果,而该因素不存在时该结果不出现,那么,该因素便是该结果的原因。格式如下 :

我们应该注意,奥卡姆也强调归纳结果是“倾向性联合”,是一个可能的结果。

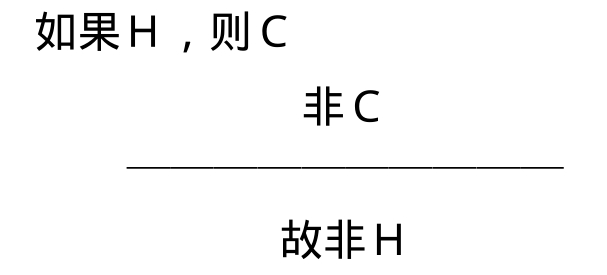

(4)格罗塞特的否证法

格罗塞特提出了否证法。否证法是演绎法的一种形式。我们在前文中提到格罗塞特的“第三阶段”理论,即用经验检验归纳出原理。由于在检验过程中存在这样一种现象:某个结论可以从许多组前提中演绎出来,也就是说,对于某个结论存在许多种解释,那么就要设法排除其他解释,而只留下一种解释。这相当于医学中的鉴别诊断。医生根据病人的症状和体征推断疾病有几种可能,就要排除其他可能而留下一种可能。用什么方法排除?格罗塞特提出了用“否定后件推理”来否定某些对立假说的演绎方法,即否证法。所谓否证法,即一个假说(解释、可能)必蕴涵某种结果,如果证明这种结果是假的,那么这个假说也必定证明为假。即:

这种否证法在实践上早已为人使用。欧几里德曾用这个方法证明不存在最大的素数,以N表示,设N′=(2×3×5×7×11×…×N)+1,那么就可以形成如下的论证:

如果N是最大的素数,则N′就不是素数

但是N′是一个素数(因为N′被任何素数除都余1)

——————————————————

所以,N不是最大的素数

否证法虽然是演绎方法中的一种,但在科学实践中并不能如此简单应用。因为,科学假说往往不只是简单的一个陈述,在科学假说的陈述中往往蕴涵着许多辅助性假说,核心假说与辅助假说合在一起才能推导出某个可检验的现象。未出现这个现象的时候,出错的可能是核心假说,也可能是辅助假说,或者两者都有错误。因此,否证法的实际应用也是比较复杂的,需要确定很多因素,才能得到正确结果。

(5)罗吉尔·培根的实验法

罗吉尔·培根是经验科学思潮中最有影响的人物之一。其最主要的贡献是提出实验法,据称是应用“实验科学”一词的第一人。他指出,真正的学者应当靠“实验来弄懂自然科学、医药、炼金术和天上地下的一切事物”(58), “最严密的逻辑推论也不能有确定的答案,除非让经验来确定答案”。实际上,他的实验法是“第三阶段”理论的具体运用。因为他认为,归纳法的成功应用取决于所获得的事实知识是否精确和广泛,而实验可以增加事实知识的精确性和广泛性。他看不起那些有名无实的权威和只靠空言争辩而遮盖自己愚昧的人。必须指出,虽然罗吉尔·培根倡导实验科学,但他的实验活动并没有摆脱神秘主义的框架。他的实验主要是炼金术。他先后花一万英镑来搞炼金术,算得上欧洲当时最大的炼金术士。他写过包括实践炼金术和理论炼金术在内的炼金术专著。他所作的真正科学意义上的实验只限于光学领域。此外,罗吉尔·培根还把经验分为关于外界有形事物的感官经验和内在启发经验,而后者却是经院哲学的残余。

他还提出,一切科学的目的都是为了增强人类对自然界的支配以便造福于全人类。正是这种强调实践的精神,使他成为宗教神学的叛逆,同时也成为近代自然科学的一个伟大先驱。

另外,罗吉尔·培根还十分推崇数学,认为除了语言之外,数学是学习科学的工具,它和光学一样,是其他科学的基础。实际上,到中世纪晚期,不止一个哲学家承认:数学是整个自然科学的基础。(59)在中世纪,数学已经被应用于自然哲学当中,尽管是应用于一些假设的而不是真实的事物上。要研究宗教就必须研究数学,因为数学可以帮助我们确定天堂和地狱的位置,并帮人们修正历法。

罗吉尔·培根学识渊博,他比同时代人更早知道当时刚出现的科技发明,如火药、机制时钟、透镜的作用、彩虹的成因、日历的编制等。他在数学、力学、光学、地理学、天文学、医学等方面都有广泛的著述。他一生中写过《大著作》、《小著作》、《第三著作》。由于他的思想冲击了经院哲学,他的晚年大约有14年在铁窗中度过。

从前面的阐述中我们可以看出,在古代和中世纪,处于萌芽状态并彼此分立的数学方法和实验方法在自然研究中的地位、作用很不相同,并且分别从属于不同的知识传统。古典数学方法基本上从属于以哲学家为代表的学者传统(或思辨传统),并且建立在唯心主义本体论信念的基础之上。尽管它在古典天文学研究中取得了重要成就,但由于轻视以至鄙薄经验观察和实验,致使借它而获得的自然知识不可能摆脱自然哲学的思辨的和猜测的性质。而在阿基米德时代出现的实验方法则基本上从属于工匠传统(其中包括中世纪产生的非生产的炼金活动家的传统),尽管由于这种方法的产生使阿基米德被誉为“近代型物理学家”,但同数学方法相比,它远未成为以学者传统为主流的自然研究的普遍方法。两种方法的彼此割裂及其所隶属传统之间的长期对立,导致了近代以前的自然研究不可能获得对自然界特殊本质和规律的理性认识,因此还根本不能产生科学。

自中世纪末起,一些异端的经院哲学家或多或少地看到了由于两种传统的对立所造成的弊端。如罗吉尔·培根在经院哲学盛行的时期第一个提出了“实验科学”(即运用实验方法的科学)的术语,他清楚地知道只有实验方法才能给科学以确定性,同时他认为“数学是一切其他科学的门径和钥匙”,这就肯定了数学在自然研究中的方法论地位。他不仅不把数学同实验相对立,而且强调数学与经验及实验的密切关系。

欧洲科学文化不是突然之间一下子产生的,它有着深刻的文化思想背景,特别是它与古希腊自然哲学存在着密切关系。同时中世纪基督教对于科学并非仅仅是“扼杀”和禁锢,它作为意识形态当然有阻碍科学产生和发展的作用,但是基督教作为一种文化则包含了认识的因素,它对于近代科学的产生具有不可替代的承前启后的中介与枢纽作用。

参考文献

1.莱昂·罗斑:《希腊思想和科学精神的起源》,陈修斋译,广西师范大学出版社,2003年。

2.M.克莱因:《古今数学思想》(第1卷),张理京等译,上海科学技术出版社,2002年。

3.包利民选编:《西方哲学基础文献选读》,浙江大学出版社,2007年。

4.丹皮尔:《科学史及其与哲学、宗教的关系》,李珩译,广西师范大学出版社,2001年。

5.S.F.梅森:《自然科学史》,上海外国自然科学哲学著作编译组译,上海人民出版社,1977年。

6.Pierre Dubem,“Research on the History of Physical Theories”,Synthere,1990(83),pp.189-200.

7.Pierre Dubem,To Save the Phenomena : An Essay on the Idea of Physical Theory from Plato to Galileo,Translated from the French by E. Doland and C. Maschler,The University of Chicago Press,1969.

8.亚里士多德:《物理学》,张竹明译,商务印书馆,2004年。

9.黑格尔:《哲学史讲演录》(第二卷),贺麟、王太庆译,商务印书馆,1996年。

10.邱仁宗:《科学方法和科学动力学》,知识出版社,1984年。

11.约翰·洛西:《科学哲学历史导论》,邱仁宗等译,华中工学院出版社,1982年。

12.戴维·林德伯格:《西方科学的起源》,王君译,中国对外翻译出版公司,2001年。

13.亚里士多德:《形而上学》,苗力田译,中国人民大学出版社,2003年。

14.M.克莱因:《西方文化中的数学》,张祖贵译,复旦大学出版社,2005年。

15.[美]巴克勒、希尔、麦凯:《西方社会史》(第一卷),霍文利等译,广西师范大学出版社,2005年。

16.恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社,1984年。

17.Sherman Stein,Archimedes: What Did He Do Besides Cry Eureka? The Mathematical Association of America, 1999.

18.吴国盛:《科学的历程》,北京大学出版社,2007年(第二版)。

19.魏佳音、李建珊:“也谈近代科学与古希腊文化的关系——与席泽宗先生商榷”,《科学技术与辩证法》,2003(2)。

20.[日]板仓圣宣:《科学并不神秘》,何益汉译,科学出版社,1978年。

21.孙小礼等:《自然辩证法讲义》,人民教育出版社,1979年。

22.Philotheus Bōhner und Etienne Gilson,Christliche Philosophie,Paderborn , 1954.

23.D. Knowles,The Evolution of Medieval Thought,Longman,1988.

24.[美]麦克莱伦第三、多恩:《世界史上的科学技术》,王鸣阳译,上海科技教育出版社,2003年。

25.P. Classen,Die Hohen Schulen und die Gesellschaft im 12,Jahrhundert.

26.E. Grant,Science and Religion: 400B.C.to A.D.1550,Greenwood Press,2004.

27.赵敦华:《西方哲学简史》,北京大学出版社,2004年。

28.A. Murray,Reason and Society in the Middle Ages,Oxford: Clarendon Press,1986.

【注释】

(1)由于近代意义上的“科学”一词出现甚晚,而希腊时期自然哲学的研究对象,乃至于研究方法都被近代自然科学借鉴,因此文中有时称“希腊自然哲学”为“希腊科学”,后文中不再作出区分。

(2)莱昂·罗斑:《希腊思想和科学精神的起源》,陈修斋译,广西师范大学出版社,2003年,第13页。

(3)这里涉及毕达哥拉斯学派对“数”的看法,他们所说的数仅指整数。与现代人不同,他们并不把两个整数之比看成是一个分数,从而属于另一类数。这个观点参见M.克莱因,《古今数学思想》(第1卷),张理京等译,上海科学技术出版社,2002年,第37页。

(4)M.克莱因:《古今数学思想》(第1卷),张理京等译,上海科学技术出版社,2002年,第78页。

(5)M.克莱因:《古今数学思想》(第1卷),张理京等译,上海科学技术出版社,2002年,第33页。

(6)包利民选编:《西方哲学基础文献选读》,浙江大学出版社,2007年,第54页。

(7)M.克莱因:《古今数学思想》(第1卷),张理京等译,上海科学技术出版社,2002年,第34 页。

(8)丹皮尔:《科学史及其与哲学、宗教的关系》,李珩译,广西师范大学出版社,2001年,第15页。

(9)S.F.梅森:《自然科学史》,上海外国自然科学哲学著作编译组译,上海人民出版社,1977年,第21页。

(10)Pierre Dubem,“Research on the History of Physical Theories”,Synthere,1990(83),pp. 189-200.

(11)Pierre Dubem,To Save the Phenomena : An Essay on the Idea of Physical Theory from Plato to Galileo,Translated from the French by E. Doland and C. Maschler,The University of Chicago Press,1969,p. 3.

(12)S.F.梅森:《自然科学史》,上海外国自然科学哲学著作编译组译,上海人民出版社,1977年,第34页。

(13)亚里士多德:《物理学》,张竹明译,商务印书馆,2004年,第69页。

(14)黑格尔:《哲学史讲演录》(第二卷),贺麟、王太庆译,商务印书馆,1996年,第305页。

(15)邱仁宗:《科学方法和科学动力学》,知识出版社,1984年,第1页。

(16)邱仁宗:《科学方法和科学动力学》,知识出版社,1984年,第2页。

(17)约翰·洛西:《科学哲学历史导论》,邱仁宗、金吾化译,华中工学院出版社,1982年,第24—26页。

(18)戴维·林德伯格:《西方科学的起源》,王君译,中国对外翻译出版公司,2001年,第29页。

(19)亚里士多德:《形而上学》,苗力田译,中国人民大学出版社,2003年,边码984a。

(20)M.克莱因:《西方文化中的数学》,张祖贵译,复旦大学出版社,2005年,第74—75页。

(21)M.克莱因:《西方文化中的数学》,张祖贵译,复旦大学出版社,2005年,第73—74页。

(22)M.克莱因:《西方文化中的数学》,张祖贵译,复旦大学出版社,2005年,第77页。

(23)M.克莱因:《西方文化中的数学》,张祖贵译,复旦大学出版社,2005年,第80页。

(24)M.克莱因:《古今数学思想》(第1卷),张理京等译,上海科学技术出版社,2002年,第182页。

(25)巴克勒、希尔、麦凯:《西方社会史》(第一卷),霍文利等译,广西师范大学出版社,2005年,第144页。

(26)巴克勒、希尔、麦凯:《西方社会史》(第一卷),霍文利等译,广西师范大学出版社,2005年,第174页。

(27)丹皮尔:《科学史及其与哲学和宗教的关系》,李珩译,广西师范大学出版社,2001年,第39页。

(28)丹皮尔:《科学史及其与哲学和宗教的关系》,李珩译,广西师范大学出版社,2001年,第37页。

(29)丹皮尔:《科学史及其与哲学和宗教的关系》,李珩译,广西师范大学出版社,2001年,第36页。

(30)[美]巴克勒、希尔、麦凯:《西方社会史》(第一卷),霍文利等译,广西师范大学出版社,2005年,178页。

(31)恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社,1984年,第27页。

(32)丹皮尔:《科学史及其与哲学和宗教的关系》,李珩译,广西师范大学出版社,2001年,第33页。

(33)Sherman Stein,Archimedes: What Did He Do Besides Cry Eureka? The Mathematical Association of America, 1999,cf. induction.

(34)吴国盛:《科学的历程》,北京大学出版社,2007年(第二版),第88页。

(35)M.克莱因:《古今数学思想》(第1卷),张理京等译,上海科学技术出版社,2002年,第119页。

(36)M.克莱因:《西方文化中的数学》,张祖贵译,复旦大学出版社,2005年,第34页。

(37)吴国盛:《科学的历程》,北京大学出版社,2007年(第二版),第89页。

(38)魏佳音、李建珊:“也谈近代科学与古希腊文化的关系——与席泽宗先生商榷”,《科学技术与辩证法》,2003(2)。

(39)[日]板仓圣宣:《科学并不神秘》,何益汉译,科学出版社,1978年,第21—24页。

(40)孙小礼等:《自然辩证法讲义》,人民教育出版社,1979年,第11页。

(41)丹皮尔:《科学史及其与哲学和宗教的关系》,李珩译,广西师范大学出版社,2001年,第46页。

(42)M.克莱因:《古今数学思想》(第1卷),张理京等译,上海科学技术出版社,2002年,第206页。

(43)戴维·林德伯格:《西方科学的起源》,王君译,中国对外翻译出版公司,2001年,第170页。

(44)戴维·林德伯格:《西方科学的起源》,王君译,中国对外翻译出版公司,2001年,第174 页。

(45)恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社,1984年,第27页。

(46)Philotheus Bōhner und Etienne Gilson,Christliche Philosophie,Paderborn , 1954,p.7.

(47)D. Knowles,The Evolution of Medieval Thought,Longman,1988,p.80.

(48)[美]巴克勒、希尔、麦凯:《西方社会史》(第一卷),霍文利等译,广西师范大学出版社,2005年,第386页。

(49)S.F.梅森:《自然科学史》,上海外国自然科学哲学著作编译组译,上海人民出版社,1977年,第103页。

(50)[美]麦克莱伦第三、多恩:《世界史上的科学技术》,王鸣阳译,上海科技教育出版社,2003年,第209页。

(51)P. Classen,Die Hohen Schulen und die Gesellschaft im 12,Jahrhundert,p.155.

(52)E. Grant,Science and Religion: 400B.C.to A.D.1550,Greenwood Press,2004,p.170.

(53)D. Knowles,The Evolution of Medieval Thought,Longman,1988,p.75.

(54)[美]麦克莱伦第三、多恩:《世界史上的科学技术》,王鸣阳译,上海科技教育出版社,2003年,第219页。

(55)[美]麦克莱伦第三、多恩:《世界史上的科学技术》,王鸣阳译,上海科技教育出版社,2003年,第219页。

(56)[美]麦克莱伦第三、多恩:《世界史上的科学技术》,王鸣阳译,上海科技教育出版社,2003年,第221页。

(57)赵敦华:《西方哲学简史》,北京大学出版社,2004年,第157页。

(58)S.F.梅森:《自然科学史》,上海外国自然科学哲学著作编译组译,上海人民出版社,1977年,第105页。

(59)A. Murray,Reason and Society in the Middle Ages,Oxford: Clarendon Press,1986,p.10.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。