法国哲学家和数学家勒内·笛卡儿(Rene Descartes)将几十年潜心研究的成果汇编成册,最后在1637年6月将其出版,使自己得以声名远扬。现代历史学家认为他的《方法论》(Discourse on Method)是好几个学科领域的里程碑式论著。该书涉及哲学、科学史,特别是数学思想。精确地翻译了此书数学部分的戴维·E·史密斯(David E. Smith)和玛西娅·L·拉瑟姆(Marcia L. Latham)认为它可以同牛顿的《原理》(Principia)相媲美,他们认为笛卡儿的这部著作为17世纪数学的伟大复兴作出了卓越贡献(1)。

多半因为他这本书,人们普遍把统一代数和几何甚至是创立解析几何的荣誉归于笛卡儿。的确,笛卡儿坐标系就是以他的名字命名的。这本书也是我们到现在还记得的属于他的论著。这是一本数学方面的书,人们也许会期望笛卡儿在介绍这些新知识时,接下来的讨论会精确、明晰、不掺杂感情的冲动。

但事实不是这样。实际上,应该是直截了当的数学讨论变成了混合古希腊悲剧和现代间谍小说的悬疑之作,贯穿主线的有天主教会、同时代的几位顶尖数学家、个性鲜明的笛卡儿和他主要的对手皮埃尔·德·费马(Pierre de Fermat)。结果是:一场旷日持久的争斗诞生了胜负明显的胜利者和失败者,但颇具讽刺意味的是——胜利者从争斗中受益微薄,而失败者却被争斗激发,提出了科学上一个重要的原理,为微积分的发展打下了重要的基础。

数学史家迈克尔·肖恩·马霍尼写道:“历史上很少有科学争论能昭示这么多参与者的复杂个性,也很少有科学争论能昭示个人因素对理性论述的影响到了如此程度。”(2)

笛卡儿生于1596年,在17世纪初期开始接受教育。这是一个拥有伽利略(Galileo)、开普勒(Kepler)、哈维(Harvey)、吉尔伯特(Gilbert)、弗朗西斯·培根(Francis Bacon)、莎士比亚(Shakespeare)和蒙田(Montaigne)的激动人心的时代,这个时代也是后来被称为理性时代的肇端,产生了牛顿、莱布尼兹、弥尔顿(Milton)和莫里哀(Moliere)等伟人。但是标准的教育在很大程度上还是建立在古典课程的基础上。

笛卡儿受的也是这种教育。他在学校里最初的5年几乎全部投入到拉丁语、希腊语和古典文学的学习中。10岁那年,他进入极具声望、纪律严格的耶稣会学校拉弗莱齐(La Fleche)学校就读。他在那里度过了8年时光。主修的课程里有亚里士多德的诸多成果,但主要是从耶稣会神父们的观点出发转述的。通过这些二手材料的阅读,笛卡儿打下了他最初的哲学基础。

他是一个聪明的学生,但在1614年他18岁离开该校时,看起来他是带着“发现我在每一个方面都很无知”(3)的情绪,并对当时的哲学教育充满了轻蔑。他后来在《方法论》(Discourse)中写道:“哲学提供了在各种情况下谈论真理面貌的方法,它需要我们努力追求把问题简单化。”(4)1616年,他在普瓦捷大学(the University of Poitiers)获得法律学位。对这所大学,他后来很少关注。

尽管蔑视当时的哲学,笛卡儿对这个学科的兴趣却被激发了。他开始疑惑:我们究竟是怎么知道我们所知道的东西?对于我们知道的东西,或者我们认为我们已知道的东西,我们怎么确定它们是正确的?如此多的人已经研究了如此多的问题,但我们听说的和知道的却还是有这么的错误和不确定,这是怎么一回事?

例如,他明白哥白尼是对的——虽然太阳看起来是绕着地球转,但实际上地球是绕着太阳转的。那么,在这种情况下,我们能依赖自己的感觉来认知我们周边的世界吗?

那时他听说哥白尼的《天体运行论》(De Revolutionibus)——半个多世纪以前,哥白尼在书中提出了日心说——已经被天主教会查禁和封存了,直到它被修改或申明书中提出的观点仅仅是猜想的,这本书才能解禁。原因是:虽然哥白尼的观点不错,但与教义冲突,也没有真实、具体的证据证明它是对的。如果这个观点有实在的证据,教会是不能反对的。笛卡儿开始对确定性充满激情,确定性也成为他后来全部研究工作的核心。

好几个观点在酝酿中。在他研究的所有学科中,数学似乎提供了一条通向确定性的路。因为他相信,数学完全凭借理性思考,它可以避免感觉甚或测量和试验所带来的错误。

1618年,他结识了伊萨克·贝克曼(Isaac Beeckman),并与他一起工作。贝克曼是一位教师兼教育管理者,他像笛卡儿一样,对数学和物质世界的联系有着浓厚的兴趣。在贝克曼的指导和鼓励下,他开始全神贯注于数学和机械问题。笛卡儿在部队呆了一段时间,他也许为那里的军事设施做过一些数学方面的工作。作为一个绅士士兵,他有空钻研学术;何况,他对军队并不热衷。他抱怨无所事事地与大老粗混在一起。1619年初,笛卡儿离开了部队。

他很推崇古希腊的数学家,比如巴伯斯(Pappus)和丢番图(Diophantus)。然而,他同时怀疑这两位先生故意对他们的陈述有所保留,这就是说,他们展示某些问题的解法,却对所用的方法保密,就像卡尔达诺时代的代数学家们所做的那样。

1619年,他写道:“当我更密切地注意这个问题时,我发现数学唯一关心的是次序或量度问题,问题中的量度是否涉及数字、形状、恒星、声音或者其他的任何东西都无关紧要。这让我意识到,应该有一门通用的科学,它能够提出与解释次序和量度相关的任何问题,而无需考虑所要解决的问题。这门科学应该叫做通用数学(mathesis universalis)——一个有着确定意思的庄严名称——因为它涵盖了所有被称为数学分支的全部其他学科。在有用和简洁方面,它对其他从属学科的优越性是明显的,这从它涵盖了所有它们处理的问题这样一个事实上可以看出来……到现在为止,我把我所有的精力都投入到了这个通用数学里,这样我就可以在预计的日程解决更艰深科学的问题。”(5)

到1619年时,笛卡儿已经意识到他肯定能创造出一套哲学系统,这套系统将像亚里士多德的哲学那样严格地运用推理,但这套哲学系统建立在他自己的思想和创新基础上。正如他所说,他已经发现了一门不可思议的学科的基础(mirabilis scientiae fundamenta)。在这个基础上,可以建立一套完整的哲学系统,这套系统为学习和研究开创了一条充满确定性和明确性的路。

在接下来的20年间,笛卡儿发展了这些观点,将其涵盖的领域扩充到整个世界。到1628年,他实际上已经开始撰写《论世界》(Le Monde,The World),这是他对几乎整个世界运转方式的宏大谨严之解释。然而,1633年当他完成手稿时,他听说伽利略因为赞成哥白尼的日心说而被宗教裁判所监禁。他担心自己书中的某些观点也会引起教会的不悦。笛卡儿是一个驯良的天主教徒——很显然,在拉弗莱齐学校所受的教育起了作用——他选择了不出版他的书,而不是去冒犯教会的权威。笛卡儿也意识到他不能偏离自己的立场。如果他想成功地反驳亚里士多德等古希腊圣哲,他的作品至少得展示出跟他们的系统一样充分的确定性。

尽管如此,笛卡儿还是继续发展他的哲学和对世界万物运转的解释。他备受争议的理论假定一个充满了物质的宇宙,其中任何物体的运动都由与其他物体的接触所引起。在一段时间内,它有着深远的影响。这个理论的好处是,对于迄今为止很多让人迷惑的现象,以及以前依靠神灵和鬼怪来解释的现象,该理论都提供了机械的解释。

在此期间,他写成了好几本书,但由于各种原因,没有一本出版。实际上,在《方法论》出版以前,他没有出版任何书。害怕冒犯教会是一个原因,另一个原因是当时还没有科学期刊。至少在法国,马林·梅森(Marin Mersenne)起着科学期刊的作用。他是一位勤于学术的牧师。他在巴黎的小客厅成为当时法国一些最顶尖的数学家的聚会所。这些数学家有:布莱士·帕斯卡(Blaise Pascal)、皮埃尔·伽桑迪(Pierre Gassendi)、吉勒斯·帕桑·德·罗贝瓦尔(Gilles Personne de Roberval)和让·贝格兰(Jean Beaugrand)。在引发笛卡儿与费马之间即将到来的冲突中,贝格兰将扮演一个重要角色。

梅森和其他杰出的数学家一直保持着通信联系,为整个欧洲的数学交流提供了极大的便利。他常被人称为是“活动的科学期刊”。正是因为他的努力,伽利略的成果才得以在意大利之外的地方广为人知。

1622年,梅森和笛卡儿建立了密切联系。梅森开始传出话来说,有一个前途远大的年轻哲学家兼数学家正在成长中。到1626年,多亏与梅森的交往,笛卡儿的名望充分地建立起来了,虽然他还没有发表过一个单词。

笛卡儿的《方法论》(1637年)实际上是他不同阶段研究成果的大杂烩,尽管它包含了一些新的素材。它的全称是:《谈谈正确引导理性在各门科学中寻求真理的方法》(Discourse on the Method of Rightly Conducting One's Reason and Seeking the Truth in the Sciences)。它的通常被称为《方法论》(The Discourse)的绪论部分,包含了整本书的基本观念和哲学基本原理。

在这个开篇部分,笛卡儿提出了四条定律作为论述的指导原则。他写道:“第一条是:不能确知是对的事,不要接受。这就是说,在判断时谨慎地避免仓促和偏见,只接受那些非常清晰地印在脑海中不容置疑的东西。”(6)那么,他的哲学是一种系统化的怀疑。然而,他能够确定一件事,于是,他的名言就此诞生了:“我思,故我在。”他的一个传记作者斯蒂芬·高克罗格解释道:“笛卡儿开始时就向我们展示,假如一个人的怀疑足够大胆,那么,没有什么东西不能被怀疑,除了他在怀疑这个事实之外,而这需要存在某物正在被怀疑。”(7)

当然,光怀疑是不够的。我在前文已经指出,笛卡儿认为他可以运用数学作为基础来进行建构。正如他提出的:“我尤其喜欢数学,因为它们说理时的确定和明晰。但我还没有精确地掌握它们的正确用法;考虑到它们对机械技术的发展独一无二的贡献,这些基础如此牢固,它们无需我们再往前发展更多,我为此感到惊异。”(8)

他的书没有对世界做出完整的解释,但它的确主张所有的自然现象都可以做出机械的解释,这是一个非常有力的观念。紧接着这个相对简洁的绪论之后的,是三篇文章。文章举出了一些例子,说明他的方法是怎样得出这个结论的。其中的两篇将成为他跟费马争论的焦点。

第一篇《折射光学》(Dioptrics)探讨光的本质和特性。笛卡儿不把光看成是运动,而是一种压力或“一种运动的趋向”,它能够瞬间(或者非常接近瞬间)穿过某种弹性介质。这样就很自然地得出了他备受争议的理论:他相信,一个盲人的手杖敲击地面,产生的运动和阻力可以瞬间从敲击点通过手杖传到他手上,我们感受光线方式跟这一样。

因此,他认为光会在瞬间(或者接近如此)传播穿过光学介质,它的速度在密度大的介质中也就会更大,比如在水中就比在空气中大。

他也考虑过用碰撞来解释反射和折射。他猜想,在反射中,光线就像一个有弹性的球从一个弹性的表面弹回来一样。折射的道理类似,不过,在折射中,这个球击穿了这个表面。

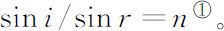

通过这个推理,他提出了折射定律:一束光线入射角的正弦值与折射角的正弦值之比是一个常数。即:

① 实际上笛卡儿和费马都没有用正弦函数。现代作者使用它是因为它在运用上的简便和描述上的清晰。17世纪的研究者们用来指称一个几何结构中的线条,以表示想得到的答案,这跟正弦函数相当。。

笛卡儿用数学方法推导出这个定律,这是一项惊人的成就(9)。

第二篇文章《大气现象》(Meteors)也许是人类首次真正尝试对天气做出的科学解释。里面有对彩虹如何产生的描述,这是他由折射定律得出的结论。

在第三篇文章《几何》(Geometry)中,笛卡儿汇总了某些成果,后来证明,这是他在数学上的主要遗产。他提出并解决了古代流传下来的最难解的问题之一。这是古希腊几何学家阿波罗尼奥斯(Apolonius)在公元前3世纪想出来的问题。阿波罗尼奥斯同时代的欧几里得和大约600年后的巴伯斯对这个问题研究颇多。但是,尽管他们和后来的很多数学家做了大量工作,但在笛卡儿之前没有人能彻底解决它——也就是说,在笛卡儿之前,没人能给出一个通用的解法。

运用他自己的方法,笛卡儿在数年前去钻研这个问题,几周后解决了它。正如笛卡儿所说的这个问题是“给定三(四或更多)条直线,首先要求找到一个点,使得从这个点出发可以画出很多直线,每一条线都与某条给定的直线成一定角度……那么,既然通常有无数个点满足这些要求,就应该找到并描出包含所有这些点的曲线”(10)。

J·L·柯立芝(J. L. Coolidge)复述了这个问题:“如果从平面中的某一点出发,引出线段与四条给定的直线在平面中相交并成预定的角度,如果第一、三条线段的积与第二、四条线段的积的比是一常数,那么此问题中点的轨迹是一个二次曲线。”(11)

笛卡儿的主要贡献是给出了这个问题的通用代数解法。他给出的例子用到了四条直线,但他的方法对n条直线都通用。也可以将直线减少到一条,在这种情况下,我们所需要知道的就是给定线段的长度。这些线是坐标系的轴,轴的长度单位能让我们确定要求点的横纵坐标。

将方程与曲线联系起来,是他的方法的基本特征。同时,笛卡儿把这些点和曲线放在同一个坐标系里,这种做法是以前没有的。然而,这不是我们现在所熟悉的那种直角坐标系。他只用了一个固定的横轴和一个移动的纵轴,这条纵轴不一定是垂直的。但无论如何,这种做法都是一个重大的进步。

大体而言,他找到了一种方法,可以将卡尔达诺及其追随者的代数学运用到古代数学家的几何上。正如笛卡儿在《几何》中写道的:“在这里,我提请你顺便观察一下,促使古时作者在几何中运用算术术语时所作的考虑,这样做使他们在达到看清两个学科关系的程度后,尝试做出解释时引发很多含混和困难,因而无法再取得进展。”(12)

用他自己的一条法则,笛卡儿认识到,应该去掉很多数字,不要作“让人费解的[几何]图形”,从而使过程让人望而生畏,而这就是前人所做的。回想卡尔达诺时代,方程还在用口头术语表述。临近16世纪末,一位亨利四世(Henry Ⅳ)的宫廷律师弗朗西斯·韦达(Francois Viete,1540—1603),在代数符号和方程理论的全面改进方面做出了一些重要贡献。韦达是首先用字母代表数的人之一,并至少引进了处于萌芽期的通用符号系统。但他的代数依然与我们今天的有很大不同。他仍然用几何意义来看问题。例如,他视两条线段的积xx为一个面积。于是,就有了这样一个问题:次数超过三次的方程在根本上是否有意义。

笛卡儿在《几何》开头这样写道:“任何几何问题都可以很容易地简化成这样的术语:知道某些确定线段的长度,即足够对这个问题做出解释。”(13)在他看来,两条线段a和b的积不仅是一个矩形,还是一条线段。同样的,如x2和x3之类的术语也可以看成是线段,而不仅仅是平方或立方。结果,它能够用代数术语来重新表述几何问题,并用代数方法来解它。

笛卡儿也为方程理论作出了有意义的贡献。他写道:“那么,如果我们想解决任何问题,我们首先假设解法是有效的,并命名所有看起来对解答有用的线——无论它们是否已知;然后,不区分已知和未知的线,通过任何看起来最自然的方式,排除困难得到这些线之间的关系,直到我们能够用两种方法表达出一个简单的数量。”(14)(也就是说,解出这个最后得出的方程。)

这样,如果把两条曲线放在同一个坐标系中考虑,可以通过解这两条曲线的方程,找到它们的公共根,来得到它们的交点。

那么,现在我们可以只用两个变量来表达这些关系。例如:如艾米莉·R·格罗绍兹(Emily R. Grosholz)(在巴伯斯的问题里也有)所说:“给定线与轨迹上某点C之间的距离,可以用代数式ax+by+c来表达,决定该轨迹的条件可以用有两个未知数的方程来表达。对于三条或四条给定的线,这个方程将会是二次方程;对于五条或六条线,会是三次方程,如此类推。每引入两条线,方程的次数就高一次。”(15)

笛卡儿也引入了一套符号系统,与我们今天所用的非常接近。在这套系统里,字母表结尾的一些小写字母代表未知数,开头的那些字母代表常数和已知数。

最后一章主要是《几何》的结论部分。通常,笛卡儿被认为是解析几何的缔造者。解析几何意味着,在这套几何里,一个点用由几个数构成的集合表示,这些数位于现在被称为(笛卡儿)坐标系的坐标系统里;一个几何图形可以认为是点的集合,可以用方程或代数式来描述。然而,这个学科真正建立起来还要很长一段时间。实际上,直到19世纪,这个学科才有了“解析几何”这个名字。

1637年,在给梅森的一封信中,笛卡儿谦虚地说:“我不喜欢自夸,但既然只有少数人理解我的几何,而且你希望我把对它的评价说给你听,我想这正是我所希望的。在《折射光学》和《大气现象》中,我只是想让人们知道我的方法比一般人的要好点。在我的几何里,我已经证明了这个。因为在开始的时候,我就解决了这样一个问题,而据巴伯斯说,古代任何一个几何学者都没能解决这个问题。”(16)

正如我上文所说,在这一点上,他错了。古人已经解决了这个问题,但只是针对两三个特例;而他却找到了一个通用解法,这是古人没做到的。总之,笛卡儿认为他找到了一个可靠、有用而且独特的方法。对他来说,这个成就是世界首创的。例如,他完全相信他已经首次研究出发现真理(即可靠、确定的知识)的一个独特方法。虽然他的方法对很多种知识都有效,但他只对发现科学中的“真理”感兴趣。

我们只能想象,笛卡儿看到自己的书被当时一些重要的数学家批评时,一定会感到震惊、沮丧、委屈甚至愤怒。这些评论中,有一些是出自一位毫不知名的律师兼业余数学家皮埃尔·德·费马之手。为了更好地理解当他收到费马的评论时发生的事,我们应该回溯一段历史看看。

像笛卡儿这样的特立独行者,是不大喜欢直言不讳的。1636年,他同时代的数学家让·贝格兰出版了一本名为《刚体力学》(Geostatics)的书,笛卡儿对此书发出一通严厉的批评。早些时候贝格兰批评了他,笛卡儿的行为多少是一种报复吗?也许是。无论如何,笛卡儿《方法论》的出版给了贝格兰一个反击泄愤的机会。1637年冬天,他设法弄到一份笛卡儿《折射光学》的抄本,开始了凶狠的攻击计划。他在他的同僚(包括费马)之间散发传阅这份手稿,很明显,他希望在还没有出版之前,这本书就会受到严厉的批判。

对此计划懵然无知的费马不知道这份手稿是通过不道德的途径得到的,发表了一个他认为是纯科学批评的见解。他有好几个反对意见。作为深信实验之重要性的人,他反对笛卡儿在研究物理现象时对数学的依赖。笛卡儿用数学方法来检验有形的物体运动(如球与弹性板的碰撞),这种对“运动趋向”的研究方式,他尤其反对。

费马说,另一个问题出在笛卡儿对他的折射定律的演示和证明上。费马认为,这实际上根本就不是证明。他声称笛卡儿的结论是对设想的盲从,“在解决运动趋向的所有方法中,作者只选择了能得到他想要的结论的方法;他这样做是在削足适履,我们对这个学科的了解并不比以前多了多少。”(17)

费马在给梅森的信中写下了他的评论。他以一个建议开头,说我们数学家能够经常“通过在阴暗中四处摸索而找到我们要找的东西”。接着,通过阐述他的异议强化了这个建议。他以一个提议结尾:“我们应该共同寻找真理”,他自己将非常高兴在笛卡儿的研究领域里帮助他。(18)不难想象,当笛卡儿看到这些话时会有怎样的反应。

显然,费马不知道,在听说伽利略被宗教裁判所拘禁后,笛卡儿收回了出版《论宇宙》(Le Monde)的想法。在这本书中,笛卡儿讲明了他的物理理论,比他在《方法论》里明确多了。因此,马霍尼解释道:“笛卡儿的《折射光学》中没有它引以为基础的宇宙论论述。《折射光学》开头关于光的本性的简短说明不能替代《论宇宙》或《关于光》(笛卡儿撤销了它们的出版计划)中适用范围更广、辨析更翔实的理论……更何况,他得出反射和折射定律的关键步骤,有赖于他在未发表论文里的运动定律。没有《论宇宙》中精确论述的铺垫,那些《折射光学》中出现的定律看起来有些武断。直到1644年(笛卡儿的)《哲学原理》(Principles of Phylosophy)出版后,这些定律才得到充分的论述……也只有在这样的背景下,人们才真正理解费马的批评,因为它恰恰集中在需要更完备的背景这一点上。”(19)

那时,开始笛卡儿并不怎么受人关注。他指出,费马完全不明白他自己在指责什么,笛卡儿也不清楚他将要面临何种竞争。然而,在1637年末他们之间交流了两次后,形势得到了极大的改观。费马已经看过笛卡儿的《几何》,对笛卡儿在最大值和最小值方面没有任何研究他感到很惊诧——他认为对这两者的研究非常重要,在这样一项数学成果里面应该运用到它们。费马就此把自己在这个领域的研究成果送给了梅森,里面有找到最大值、最小值、曲线的切线的方法,还有他自己在解析几何上的成果,这于费马和笛卡儿的冲突是非常重要的诱因。笛卡儿恰好在出版他的《方法论》之前看到费马的成果。虽然费马用别的方法解决了巴伯斯的问题,这也不是他最新的成果,但他的方法和解题过程还是与笛卡儿自己的惊人地相似。

此时,其他的评论和批判接踵而至。对所有这些异议,笛卡儿大都以愤怒和轻蔑回应。威廉·R·希亚(William R. Shea)对他的回应作了精彩的描述(20)。我概述如下:那些批评他“几何”的法国数学家被不屑地称为是“两三只苍蝇”(21);罗贝瓦尔被形容是“不如一个有点理性的野兽”(22);皮埃尔·帕蒂特(Pierre Petit)是“一只小狗”(23);霍布斯(Hobbes)“极端可鄙”(24)。让·德·贝格兰的信至多只能当“解手纸”(25)用。

对于费马的评论,笛卡儿也有类似的看法。在一封给梅森的信中,他把费马比作一位早期的罗马诗人恩尼乌斯(Ennius),而他自己则是维吉尔(Virgil)。他引用多纳图斯(Donatus)的《维吉尔传》(Lifeof Virgil)中的说法,感觉维吉尔是在恩尼乌斯的屎里面淘金。(26)

总之,正如数学史家J·F·斯科特(J. F. Scott)所说:“笛卡儿坚定地相信在数学知识的任一分支里,他的同侪都没有值得他学习的地方。特别的,他让他的读者们确信,他对费马的成就评价不高。在给梅森的一封信中,他宣称费马的批评没有一个……能够解决任何古代几何学者没解决的问题。”在这些批评中,他特别提到“最大值和最小值先生”(M. vostre Conseiller De Maximis et Minimis)。当然,他指的是费马(27)。

费马生于1601年,比笛卡儿小5岁,父亲是一个生意兴隆的皮革商,也是镇里的第二事务顾问,母亲也有很高的社会地位。在受完扎实的中学教育之后,他又于1631年在图卢兹(Toulouse)大学获得法律学位。当作古典学者来受培养的费马精通拉丁语和希腊语,对“恢复”古代学者失传的成果很感兴趣。这其中,就有两位伟大的古希腊数学家阿波罗尼奥斯和巴伯斯的成果。尽管如此,这时候,他将成为那个时代最伟大的一位数学家这一点还没有露出端倪。

1638年,他被提名为图卢兹的一名法官,接着,他在1648年晋升为国王的议员。虽然他一生中的大部分时光在图卢兹度过,但他在波尔多(Bordeaux)也住过几年。正是在波尔多的这几年,在他大约20岁时,费马对韦达的工作入了迷。

17世纪30年代中期,他认识了梅森,并被邀和巴黎数学家群体通信。1636年春,他已经在那些后来让笛卡儿沮丧的观念上下功夫了。

但费马的叙述显得不是很自信,他竭力想左右逢源。他希望得到赏识,而不想招惹批评。罗贝瓦尔主动要求编辑和出版费马的部分著作,但费马委婉地谢绝了。尽管如此,随着他坚持和数学家同行进行通信联系,他越来越出名了。贝格兰是这些数学家中的一位,实际上他也以“发现”费马而自豪。

那么,贝格兰送给费马一份《折射光学》的抄本并征求他的意见,就不是什么意外的事了。当然,这些意见最后都会被梅森得知。当梅森收到它们时,他看到了麻烦的苗头,在把它们转给笛卡儿之前,他胆战心惊了几个月,尽管笛卡儿在《方法论》中已经申明他欢迎大家的评论。但是在最后,梅森还是硬着头皮把它们送给了笛卡儿。这样做的结果,我们已经在上文看到了。

在这一年的年底时,笛卡儿忙于应付。他甚至开始怀疑,有人合伙图谋攻击他,以破坏他的创作。他写信给梅森,指出诸如帕斯卡和罗贝瓦尔等几个对手,说“我请求你注意,看他们是否还没有去掉E到a(E jusques a)这样的单词,并换上B包括en(B pris en)。因为这是他们在书信中提到我的方式,为的是败坏我所说的东西的意义。”(28)费马的回应更加让人不安。

从来都不善于接受批评的笛卡儿,面临着一系列灾难性的事件。他毕生心血的工作受到了批评,这对其精神是一个极大的打击。马霍尼写道:“笛卡儿竭力使他在《折射光学》和《几何》中所运用的数学知识不招惹妒忌,因为这个数学新方法是《方法论》中意义更大的哲学方法的源头。攻击它、修正它或者发现它里面缺乏一些东西,都是对笛卡儿整个计划的打击;宣称独立地或早于他得出类似的结论,都会让人对(笛卡儿)成果的独特性表示怀疑。”(29)但是到该年年底,费马却偏偏那样做了。况且,在笛卡儿的眼里,这些异议都来自他可恶的对手让·贝格兰的门徒。

笛卡儿不是能够平静接受这种纠纷局面的人。作为一个在任何场合都喜好争论的人,他感到这是一个需要纠正的局面。

笛卡儿审视了一遍费马的论述。1638年,他开始反击。他脑中有一个特别的计划——也就是说很难断定,是破坏费马日隆的声誉,或者仅是对费马的批评做出回应。他针对费马的数学特别提出了一些异议——例如,对他如何找到摆线的切线——在另一方面,在一封给梅森的信中,他指责费马既缺乏做数学家的素质,也缺乏做一个思想者的素质。他说,费马的方法有缺陷,因此,几乎没什么价值。他更进一步地暗示说,费马的很多成果都应该归功于他。

这是很不公平的。虽然费马的解析几何在1625年左右才最终成形,但在很早之前,他已经在解析几何的好几个方面取得了进展。另外,到1635年,费马已经将他的方法用于解决轨迹问题,这个问题是费马和笛卡儿两人在这个领域的出发点。人们普遍认为,在当时,费马完全不知道笛卡儿的成果。

此时参与这场纠纷的人中,罗贝瓦尔和帕斯卡站在费马一边,克劳德·迈多治(Claude Mydorge)和吉拉德·德扎格(Girard Desargues)站在笛卡儿一边。

虽然现在费马被认为是他那个时代最伟大的数学家之一,但他在论文中常常忽略细节,这可能会很轻易地让笛卡儿找到驳斥的口实。早些时候,在他和笛卡儿闹矛盾前,费马的一些同行就被他看起来很傲慢的态度所激怒过。例如,他会说他已经解决过某问题了,从而不理睬别人对他的质疑,但他又不作详细说明。他真的解决了这些问题吗?我们今天围绕费马最后定理所做的工作,就是一个很能说明这种情况的例子。费马在一本书的空白处写道他已经解决了这个无比复杂的问题,但他又说他没有地方写下任何解题过程。直到差不多300年后的今天,才有人宣称能给出这个问题完整的证明(30)。

起初,对比笛卡儿的好争吵,费马的姿态看起来低得多。1637年12月,他写信给梅森:“首先,我想让你确信,我继续这场小小的争端不是出于妒忌或敌意,而是为了找到真理。对于这一点,我想笛卡儿先生不会出于恶意而不相信,情况应该是这样的,恰恰我非常清楚他的卓越能力……在我开始这场讨论前,还想多说几句,我不希望这封信广为传阅,只愿在能够与之进行亲密交谈的人之间分享,我相信你会这样做。”(31)

2月,他再次写信:“从你的信中我得知,我给笛卡儿先生的回复不大受他欢迎。实际上,他决定对我求最大值、最小值的方法和关于切线的理论进行评论,不过,他在这里会发现帕斯卡阁下和罗贝瓦尔的反对意见。对于这两件事(笛卡儿的反对意见),第一个(关于折射)并不让我奇怪,因为物理问题很容易引发怀疑并导致争议。但让我感到惊诧的是后一个(笛卡儿诋毁他的方法),因为这是几何上的一个真理,我坚信我的方法跟(欧几里得的)《几何原本》(Elements)里的第一命题一样确定。或许因为表述简单,缺乏证据,所以他们不理解。否则他们对于笛卡儿先生会太过简单。他在《几何》中,对于切线问题,已经试探了那么多的路,并选择了如此艰难的一条。”(这句话实际上不够诚实,我们在后面将会明白。)

“关于笛卡儿先生,我将不再给你发任何东西,既然他在一个单纯的(科学)交流上设立了这么严厉的标准。我将很欣慰地告诉你,我发现在这里没有人不同意我,认为他的《折射光学》未经证明。”(32)

他再次写信,说:“如果你愿意,我会等着笛卡儿先生对《折射光学》里出现问题的答复(这个问题我向你展示过)和对我《关于最大值、最小值和切线的论文》(Treatise on maxima and minima and on tangents)的评价。如果这里有什么深仇大恨,就像他担忧的那样……你决不应该不把它们给我看,因为我向你保证他们不会打击我的决心,这颗心决不感觉空虚。所以笛卡儿先生不能这样看低我,我也不会自贬身价。不是因为我天性随和,才撤回我已经知道的一个真理。但我想让你知道我的心情。请激励我,毫不犹豫地把他写的东西发给我,我在此提前保证:对于这些论文,我不做任何回应。”

同一封信里,他在后面写道:“任何时候,只要你希望我和笛卡儿先生的小摩擦结束,我都会很乐意;如果你安排我和他相识,我将深表感激。”(33)

在笛卡儿的《几何》里,他也写出了在曲线上任一点寻找该曲线法线的通用方法,对此他倍感自豪。但对他来说,不幸的是,费马的方法远比他的直接,而且更接近现代方法。除了简单的代数曲线,在笛卡儿借以获得众多荣誉的领域,费马都有迅捷得多的方法来解决其中的问题。

当笛卡儿再三思考这些问题时,他开始去看费马的一些论文。到那时,对比以前,他也不再那么确信有一场针对他的“共谋”了。1638年6月中旬,他写信给梅森,用当时流行的冠冕堂皇的辞藻说:“我无比谦卑地请求他(费马)原谅我,看在我不了解他的份上。当然,他把《论最大值》当作代表他的书面挑战的形式给了我。在我的《折射光学》还未出版时,他就竭力地反驳它,因为他在它还没送到法国出版时就得到了一份抄本,他这样做就好像在它还未诞生时就想闷死它一样。因此,我似乎不能用更委婉的辞令来回应他了,否则他会认为我有些怠惰和软弱。”(34)

这就是他写给梅森的话。但是他这样做太危险了。现在,对费马的朋友和拥护者吉勒斯·帕桑·德·罗贝瓦尔的极端仇恨又增加了他的痛苦,因此他怎么也轻松不起来。在他更著名的一些评论中,其中有一条是写给他的同行凡司顿(Frans van Schooten)的。凡司顿后来在1658年的一封信里把这告诉了惠更斯(Huygens)。他说:费马先生是一个“Gascon”。这个词有几种解释:它可以指费马的原籍,但他更可能是指制造麻烦的人或好吹牛的人,后面这个意思最有可能。笛卡儿接着说:“但我不是(一个Gascon)。确实,他(费马)发现了一些不错而且特别的东西,他是一个有智慧的人。但是,对我来说,我一直致力于从非常广义的角度来考察问题,为的是能推导出法则,让它在别的地方也适用。”(35)

他还指责说,费马寻找最大值、最小值的方法和关于切线的规则都不是严格推导的结果。更重要的是,他争辩说,费马的声誉大部分来自于两个幸运的猜想。把这样的话用在当时最伟大的数学家的身上,尤其容易使费马和他的追随者恼怒。不幸的是,笛卡儿的名声增加了这个谣言的力量,到17世纪40年代早期,在同侪的眼里,费马的成就是靠不断试错得来的,而不是通过周密和富有逻辑的思考。

对于这一点,我们不得不同意E·T·贝尔,他这样写他们之间的数学争端:“让脾气有些暴躁的笛卡儿和沉稳内敛的‘Gascon’费马并驾齐驱,看来极不自然。在关于费马切线理论的争议中,这个好战的人(笛卡儿)经常烦躁易怒,出语刻薄,而这位不动声色的法官却表现得真诚、谦恭。”(36)

实际上,这似乎是对费马个性的共识。例如,在W·W·鲁斯·波尔(W. W. Rouse Ball)经典的《数学简史》(A short Account of the History of Mathematics)中,我们发现这样的话:“这场争端主要是因为笛卡儿的含糊,但费马的机智和谦恭使它以友好的场面告终。”(37)另外,马霍尼形容费马“温和,谦让,甚至有些害羞……几乎可以说他完全不喜欢争辩,当有这种可能时,他羞怯地躲到一边去。”(38)

但是,在最近的一篇文章里,一位德国的数学教授克劳斯·巴纳(Klaus Barner)责备马霍尼说:“费马是位普通的顾问和法官,他竭力避免各种社交、政治和宗教上的冲突——这是一个可以追溯到马霍尼的陈词滥调……并在近来被很多作者采纳。这真与真相相差万里。费马……是一个出色的身体力行者……在面对强权时,维护正义和人性,毫不退缩。”(39)对1663年的一个报告断章取义,误导了马霍尼(可能还有其他人),而这份报告又是部分地依据一个与费马同时代的敌人散布的恶毒谎言撰写的(40)。

那么,看起来,在与笛卡儿的冲突中,费马没有退缩。但是,正如我们将要看到的,比起笛卡儿,他的武器和方法巧妙得多。

17世纪30年代的交锋之后,费马和笛卡儿之间的不和多少有些消退。实际上,这种不合沉寂了差不多20年。但在这期间,笛卡儿对费马名声的攻击正在起着预期的效果,费马的贡献正越来越被人们忽视了。

有趣的是,当笛卡儿声誉日隆时,这种声誉更多的是在哲学领域,而不是数学,因为他已成书的《几何》遇到了一些麻烦。有趣的是,这本书里有一些费马式的(数学上的)保留。例如,他没有对他的成果给出充分证明——他写道:这样做是为了给其他人自己发现这些证明过程的快乐。但笛卡儿的同僚、莱顿大学的数学家范司顿发现了这本书的重要价值。他把这本书翻译成拉丁文,并加上了大量的解释性评述。在1649年至1695年间,这本书的修订本再版了四次,深刻地影响了新一代的数学家。

但在同时,笛卡儿刻薄的文笔使他与当时一些重要的数学家疏远了,这其中包括罗贝瓦尔和帕斯卡。他还要努力使自己不受责难,比如贝格兰和英国数学家约翰·沃利斯(John Wallis)就指责笛卡儿剽窃韦达和/或英国数学家托马斯·哈利奥特(Thomas Harriot)的成果。后来的研究表明,这不是事实(41)。但这些指控在当时确实起了作用。甚至还有人指责笛卡儿用了费马的成果。但是,最有可能的情况是:两个人独立地得出了他们的成果。

当然了,正如马霍尼所说:“对他来说,在书出版之前,稍微多做点工作,就可以使他能够骄傲地宣称自己的成果是空前的富有新意和创造性。”(42)他如果真的这样做了,批评者就会沉默了。

在这20年的争斗间歇期,笛卡儿继续他的哲学和形而上学研究,并出版了几本广受好评的书。同时,修订版的《几何》也巩固了他在数学界的荣誉。1650年,在尊敬和赞誉声中,他离开了这个世界。

但费马的伤痛没有抚平。临近17世纪50年代末,他终于找到了一个报复的机会。一位笛卡儿的狂热拥趸克劳德·克雷色列尔(Claude Clerselier)在编辑笛卡儿的书信集,他请求费马把他希望编入集子的信件的抄本送给他。他已经有了两封关键的信,这是费马写给梅森并转交给笛卡儿(1637年5月和12月)的,但克雷色列尔有理由相信费马还有其他的信。他请求费马给他这些信的抄本。费马要么误解了他的请求,要么觉得现在是为自己正名的好机会。1658年3月,在他们原来的争端过去20年多一点的时候,他写了一封长信给克雷色列尔。信中,他重申了他早期的批评观点,并有一些新的发挥。

马霍尼写道:“这些重申的观点并不完全准确,克雷色列尔手上有一些当初的信件,对这一点很清楚。因此,看起来,费马想重开这场争端,通过举出一些新的论据来反对笛卡儿所说的一些话。在回应克雷色列尔和雅克·罗霍特(Jacques Rohault)对笛卡儿的辩护时,费马的攻击更加激烈了,这让他(克雷色列尔)觉得他的疑惑被证实了。于是,在接下来的4年时间里,克雷色列尔和费马之间通了好几封信。”(43)他们总共通了8封信。

这些信写了些什么?我们对费马的信尤其感兴趣,因为它们紧紧联系在一起,我只需从中举出一个例子。用马霍尼的话说就是,所有的信都是用“巴洛克式的礼节”(Baroque politesse)写的,这种礼节“在行文中,恰到好处地掩饰了恼怒和愤慨”(44)。

翻译并研究过这些信件的J·D·尼柯尔森说:“要理解费马的信,你要懂‘礼节’(politesse)这个词的意思,它在法语里表示对礼貌应该的注意,但在英语里,它似乎是为了不那么高尚的目的而使用礼貌的意思。”笛卡儿的信在批评费马时有些直率且不加修饰,而费马的这种礼貌却如此微妙,以至于不仔细看的话还会误解,下面从费马信中摘抄的段落很容易被看成是赞赏。

尼柯尔森说,因为当费马说一个事的时候,他往往指的是完全不同的另一件事。我将首先给出“礼貌”的翻译(45)。然后,在尼柯尔森的帮助下,我将给出几个可能的其他解释。当然了,巴洛克式的表达在行文上比较冗长啰嗦,就像它在建筑和家具设计上一样。所以,在读这两段话之前,请好好静下心来。费马写道:

从笛卡儿先生《折射光学》的基本命题中得出的结论是如此的美妙,它们应该很自然地在贯穿折射研究的所有方面都得出有趣的结论,以至于人们会期望这个命题被实在地用合理的方法证明过——不仅是为了我们逝去朋友的荣誉,更是为了科学的进步和荣耀。人们更期望,从这些(结论)里,我们可以说:通常,谬误比真理更容易被接受(multa sunt falsa probabiliora veris)……

先生,我从这里开始是为了让你知道,如果我以前在这个学科上与笛卡儿先生的分歧能够以他获胜而告终,我将非常高兴。在很多方面我都将很满意:一个我无比敬重、业已仙逝的朋友的荣誉——这个朋友有充足理由成为他那个时代的伟人之一;一个意义重大的物理学真理的确立;这些非凡作用在应用上的简便。对比赢得诉讼,所有这些的价值看起来都是无与伦比的。同样,我将毫不在意“他将赢得与我的战斗”这个(拉丁)习语——笛卡儿先生的朋友经常设法用它很好地安慰了他的对手们。因此,先生,我摆出希望自己被打败的姿态。我大声地说:我终于向你的出众能力鞠躬(46)。

在第一段中,费马所谓“我们逝去朋友的荣誉”是真的吗?还是他实际上对笛卡儿的虚荣和傲慢耿耿于怀?笛卡儿自己就曾定义荣誉为一种“一个人对自己的爱”。

在第二段中,费马写道:“如果我以前在这个学科上与笛卡儿先生的分歧能够以他获胜而告终,我将非常高兴。”然而,“我将非常高兴”的意思可不这么简单,他也可以是“我将感到被强奸了”或“被蹂躏了”的意思。费马在信中真的意谓“他那个时代的伟人之一”,还是暗指“肥胖的自命不凡者之一”呢?

还有一些其他的有趣文字典故。考虑一下第一段的“通常,谬误比真理更容易被接受”。费马原本可以简单地说,笛卡儿的错误科学观念比他自己的正确观念更容易接受。这句话也可以参考公元前81年西塞罗(Cicero)在一个法庭审判上的著名辩论。一伙人偷了本属于一位合法继承人的遗产。为了保住这份遗产,这伙人把这位继承人拖进了法庭,捏造证据,指控他谋杀了他的父亲。换句话说,费马被笛卡儿的很多朋友在民意的法庭上“审判”,也许他就是那个被剥夺了应得财产的继承人。

在第二段,费马用了拉丁习语“他将赢得与我的战斗”。这里,他指一场著名而经典的冲突,它是在英勇的阿贾克斯(Ajax)与油腔滑调的尤利西斯(Ulysses)之间发生的。冲突的结尾,尤利西斯的能言善辩为他赢得了赃物,而阿贾克斯的利剑插入了他自己的胸膛。谁是尤利西斯,谁是阿贾克斯,不难猜出。

在费马关于鞠躬的那一行,我们可以看到另一个典故。“我终于向你的出众能力鞠躬。”这句话是查理斯·E·贝内特(Charles E·Bennett )对拉丁诗人贺拉斯(Horace)《抒情诗》(Epode)第17首《一个嘲弄式的公开道歉》(A Mock Recantation)(47)第一行的翻译。在这首诗里,主人公被判决去宣传另一人的不朽荣誉。显然,费马没指望他的信能取得预期效果,但这并不意味着他不打算去竭力争取自己应得的荣誉。

还有一些这样的典故,费马实际上还是没有达到他期望的恢复名誉的效果,然而这些话足够使他的信平添很多滋味。同时,请注意这封信的遣词造句。梳理出这段话的真实意思很不容易,但我们可以看出它的关键句子是:“人们会期望这个命题被实在地用合理的方法证明过。”不管他的话多么漂亮,他的意图就是笛卡儿的命题没有经过合理而充分的证明。

最后,让我们关注他对笛卡儿的论据的抨击。比起1637年,费马用语更加强硬和直率。例如,他再次抨击笛卡儿对正弦定律的证明。但哈佛的荣誉退休教授A·I·萨巴拉(A. I. Sabra)说:“如他20年前所相信的那样,这个定律不具有决定性;但现在不再因为这个,而仅仅是因为,现在对他来说,它建立在一个‘既不是公理,也不是……从任何根本的原理合理推导出来的’假设之上。”(48)

然而,在辩论过程中,费马提出了一个重要的观点,这个观点后来被称为费马最短时间原理(Fermat's principle of least time)。它宣称,本质上,在一个自然的过程中,物体将沿着最短的路径或可能的最短时间运动。1661年,在这个原理的基础上,通过他自己的努力,用了与笛卡儿有些不同的假设,他用数学方法推导出自己的正弦定律。他声称,本质上,在折射中,光学距离——光经过的距离与相应折射系数的积——是一个最小值。

有趣的是,大多学者觉得,虽然他对笛卡儿研究成果的一些反对意见是正确的,但他的正弦定律被证明与笛卡儿的毫不矛盾:sini=nsinr。

然而,萨巴拉主张,两人的正弦定律是不完全一样的。他写道,虽然两个正弦定律都断言正弦的比值是常数,但费马认为笛卡儿在推论的过程中用了这样的公式: ,但是它实际上应该是

,但是它实际上应该是  (49)。

(49)。

但这无关紧要。直到1657年,才有了第一个对光速的合理测定。所以,无论如何,对费马定理的实验验证在当时都还不可能。克雷色列尔争辩说,相信光从一种介质进入另一种介质时,自然能够改变它的本性,这是荒谬的。

费马的方法使他推断光速是有限的,光在空气中比在水中传播得快。这两个推论极具洞见,恰好与笛卡儿的结论相反。科学最终站在了费马这一边。他的原理——后来扩展为包括最大值和最小值——在现在被认为是光学的一个基本定律,但在当时,这些定律没有一个是广为人知的。

萨巴拉总结道:“面对这样一个出人意料的结果(同样的折射定律),如他(费马)所说,他希望离开这个战场,把首先发现这个重要真理的荣誉留给笛卡儿,而自己满足于做第一个给出真正证明的人。随着1662年5月21日他给克雷色列尔的信中这个有条件声明的出台,这场争端落下了帷幕。”(50)

在这两段插曲之间的20年,笛卡儿远离了数学。但在另一方面,费马却继续勤奋钻研,这使得笛卡儿对费马数学能力的诋毁显得既悲哀又不得体。到17世纪30年代,费马已经显示出他的才能,虽然还不那么广为人知。笛卡儿对费马才华的不悦是笛卡儿的问题,而不是费马的问题。因为在中间的这些年,费马继续努力地钻研数学,并作出好几个重大贡献。首先,他的最短时间原理为物理学数个领域打下了好基础。实际上,这个原理的一个适当修改形式,可以说是整个几何光学的基础。

费马同样在数论和概率论领域作出了重大贡献,为微积分的发展打下了基础,这一点我们马上就会讨论(详见本书第3章)。实际上,他的成果影响了很多后来的数学家,包括让·伯努利(Jean Bernoulli)(详见第4章)。然而,由于费马不愿意及早发表,他自己在几何光学上的论文直到1679年才出版,这时他已经去世14年了(51)。

尽管如此,费马还是得到了一些小小的认可,但这大都是他在1665年去世之后的事。到1662年,或许费马对自己的新成果只有很少人的有兴趣感到沮丧,他实际上已经完全从这个领域退出来了。在他生命的最后15年,费马在数论方面的工作在同行间没有引起共鸣,当他去世时,比起理应获得的,他获得的荣誉太少了。部分原因是他对发表论文的态度没有明显的改变。他写信给一个朋友说:“我更愿意去探索具有确定性的真理,而不愿意花更多时间在辩论、虚名和无谓的争执上。”(52)

另一方面,在最后的这些年,笛卡儿《几何》的新版本一直在出版,而且在不断澄清和简化其理论的努力下,他的论述获得了新的信徒和影响。费马的科学理论也在完善中。但是,有趣的是,正是他们两人在解析几何上的研究最终导致了这个世纪后期微积分的发展,这反过来也促使了笛卡儿科学理论的衰落。

相比笛卡儿的方法,费马在解析几何上的基本方法与我们现在所用的要接近得多。但是,最后我们还得提出一个问题:费马坚持使用维达的笨重符号,而笛卡儿所用的符号则非常现代化。

两人都对17世纪的数学作出重大贡献。但令人悲伤的是,这个过程却引发了如此多的辛酸和苦痛。

————————————————————

(1) 笛卡儿,1954年,前言。

(2) 马霍尼,1994年,第171页。

(3) 笛卡儿,米多尼克文集,1965年,第291页。

(4) 同上书,第292页。

(5) 高克罗格,1995年,第100页。出自笛卡儿的《指导心灵的规则》(Rules for the Direction of the Mind,1619—1628),科廷汉姆(Cottingham)和高克罗格翻译。

(6) 笛卡儿,哈钦斯(Hutchins)编著,1952年,第47页。

(7) 高克罗格,1995年,第309页。

(8) 笛卡儿,米多尼克文集,1965年,第292页。

(9) 早在17世纪20年代,荷兰数学教授威利布罗德·斯涅尔(Willibrord Snell)已经研究出一个类似的定律,但他是在自己的实验基础上得出这个定律的。

(10) 笛卡儿,1954年,第22页。(原版于1637年出版。)

(11) 柯立芝,1940年,第122页。轨迹可以定义为一个满足给定条件的点的集合。例如在一个平面上,与该平面上一个点等距的点的集合是一个圆。一条二次曲线可以定义为一个平面与一个直立圆锥相交形成的平面曲线。二次曲线通常认为是圆、椭圆、抛物线和双曲线。

(12) 笛卡儿,1954年(1637年),第21页。

(13) 同上书,第2页。

(14) 笛卡儿,1954年(1637年),第6页。

(15) 格罗绍兹,高克洛格文集,1980年,第159页。

(16) 笛卡儿,1954年(1637年),第10页,第18项脚注。这指的是笛卡儿自己对巴伯斯问题的解法,它已经译成了英文。其他的解法包括:高克罗格,1995年,第210—217页;马霍尼,吉莱斯皮(Gillispie)著,1971年,第57—58页;格罗绍兹,高克洛格文集,1980年,第157—159页;卡兹(Katz),1993年,第399—404页和霍林代尔,1989年,第130—136页。更通用的解法见波依尔,1991年,第336—346页。适用范围更广的解法见斯科特(Scott),1976年,第84—133页。

(17) 费马,《文集》(Oeuvres),第2卷,第110页,丹尼尔·库丁译。

(18) 马霍尼,1994年,第173页。

(19) 同上书,第389—390页。

(20) 希亚,1991年,第292—293页。第37项脚注。

(21) 笛卡儿给康斯坦丁·惠更斯的信,1638年8月19日。

(22) 笛卡儿给梅森的信,大约1638年6月29日。

(23) 笛卡儿给梅森的信,大约1638年7月27日和1639年4月30日。

(24) 笛卡儿给梅森的信,大约1641年3月4日。

(25) 笛卡儿给梅森的信,大约1641年9月。

(26) 笛卡儿给梅森的信,1638年12月。费马《文集》第4卷,第109页。詹姆斯·尼柯尔森和马歇尔·赫尔维茨提供了帮助。

(27) 斯科特,1976年,第87页。

(28) 笛卡儿给梅森的信,1638年3月1日,埃里克·西蒙(Eric Simon)译。

(29) 同上书,第170页。

(30) 参见:如阿克泽尔(Aczel),1996年;辛格(Singh),1997年。

(31) 费马给梅森的信,1637年12月;费马《文集》,第2卷,第11页。丹尼尔·库丁译。

(32) 费马给梅森的信,1638年2月。费马《文集》,第2卷,第132、133页。丹尼尔·库丁译。

(33) 费马给梅森的信,1638年4月20日。费马《文集》,第2卷,第 136、137页。丹尼尔·库丁译。

(34) 笛卡儿给梅森的信,1638年6月29日;马霍尼编,1994年,第192页。

(35) 马霍尼译,1994年,第58页。

(36) 贝尔,1937年,第64页。

(37) 波尔(Ball),1960年,第293页。

(38) 马霍尼,1994年,第23页。

(39) 巴纳,2001年,第15页。

(40) 巴纳,2001年,第 15—16页。

(41) 参见:如斯科特,1976年,第85页;马霍尼,1994年,第27—28页,181页;柯立芝,1940年,第119页。高克罗格指出,笛卡儿早期的符号很笨拙,源于克拉维斯(Clavius);同时还指出:这表明“在他开创出自己的数学成果之前,他没有读过韦达的作品。”(私人交流,2004年1月15日。)

(42) 马霍尼,1994年,第181页。

(43) 马霍尼,1994年,第388页。

(44) 同上。

(45) 来源于独立学者J·D·尼柯尔森和北肯塔基大学数学教授丹尼尔·库丁两人的翻译。

(46) 费马给克雷色列尔的信,1658年3月10日。詹姆斯·尼柯尔森翻译并做了说明。

(47) 贺拉斯,《颂歌与时代》(The Odes and Epochs),查理斯·E·贝内特英译本(纽约:麦克米兰出版公司,1941年)。贝内特是一位著名的拉丁语作品翻译家。

(48) 萨巴拉,1981年,第130页。

(49) vi=入射光的速度,vr=折射光的速度。萨巴拉,1981年,第149页。

(50) 萨巴拉,1981年,第135页。

(51) 《Ad Locus Pianos et Solidos Isagoge(直线和二次曲线形成的轨迹导论)》。

(52) 给议院马林·库洛(Marin Cureau)的信,1662年1月1日。埃里克·西蒙译。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。