第四节 谜妖·灾难·鬼魂

在物理学发展史中。最吸引人而又令人绞尽脑汁的大概应该首推五花八门的物理佯谬(或悖论)了。它有一种令人无法抗拒的美的吸引力。在国内,杨建邺先生在研究物理佯谬方而率先做了大量的工作,写了第一部有关物理学史中的佯谬专著。在此,我们摘编几个物理佯谬供读者借鉴欣赏。

1.芝诺佯谬

2000多年前,古希腊哲学家、数学家芝诺曾经提出四个非常古怪的佯谬,即“二分法”、“飞矢不动”、“运动场”和“阿基里斯与乌龟赛跑”。据亚里士多德在他所著的《物理》中的记载,芝诺是这样叙说阿摹里斯(希腊的神行人保)和乌龟赛跑的:“阿基里斯承远追不上乌龟。他首先必须到达乌龟出发的地点,这时候乌龟会向前走了一段路。于是,阿基里斯又必须赶上这段路,而乌龟又会向前走了一段路。他总是愈追愈近,但是始终追不上它。”

这就是赫赫有名的“芝诺佯谬”。2000多年来,不知有多少哲学家被这个佯谬弄得晕头转向。虽然,每个哲学家都知道芝诺的结沦是错误的,但却没有人能够说清楚究竟错在哪里。

为了使读者了解芝诺佯谬的困难所在,我们不妨把芝诺的推理过程详细地叙述如下:假设在赛跑开始的时候乌龟在阿基基斯前面相距为l的地方,速度分别为v1和v2,而且v2>v1。当阿基里斯跑到乌龟赛前的位置(即跑完l的距离),乌龟又向前跑l1;当阿塞里斯跑完l1时,乌龟又向前跑了l2……如此循环下去,虽然l1<l,l2<l1,…,ln<ln-1,而且△ln=ln-ln-1也越来越小,但每当阿基里斯赶到乌龟原先所在的位置时,阿基里斯前面总存在一段距离△ln。所以,这位古希腊神话中能追上鹿的英雄,却无论如何也追不上蹒跚的乌龟!

芝诺在思维方法上犯T一个根本性的错误,就是他把具有对立性的一些概念如连续性和间断性、有限和无限等绝对化、凝同化,把它们看成绝对不能相容的东西。他只看到空间和时间的无限可分性,却忘掉了与间断性不可分离的另一个方面——连续性。

芝诺根本不能理解“运动是(时间和空间的)不间断性与(时间和空同)间断性的统一。运动是矛盾,是矛盾的统一。运动就是矛盾本身”这一辩证的结论,所以他必然会在这里失误。

如果用黑格尔的辩证观点就不难解开芝诺佯谬之谜。阿基里斯追赶乌龟每次到达乌龟前次所在处时,在这一段空间和时间里表现出时空的间断性;但对运动而言,空间是连续的,它是运动存在的形式。因此,阿基里斯在运动中当然不会受到“间断点”的阻挡,当他从某一个“间断点”出发向下一“间断点”运动时,他是既在某一个“间断点”又不在那一个“间断点”。显然,这种连续性一经建立,神行太保阿基里斯追赶乌龟的佯谬就可顺利地解决了。运动的这种间断性和连续性的统一,反映在数学上就是有限与无限的统一。数学上采用了极限的方法之后,芝诺佯谬的解决就更为圆满了。

2.落体佯谬

当亚里士多德进一步研究物质运动的本性和根源时,陷入了唯心主义。他把运动的完成称为“隐得来希”,“隐得来希”是运动的结果、运动的目的。他认为这个目的是彝物运动的最初原因,它不仅存在于运动的最后,而且存在于运动开始之时。这表明,亚里士多德虽然肯定了事物运动必然存在某种必然性,但他却把这种必然性从属于某种神秘的目的。他把生物运动所具有的自行组织、自行调节的能力,牵强附会地比附为人的有意识的目的活动。他甚至认为整个自然界的有规律的运动都缘自某种目的的结果,这个目的总是使自己得到完善;不停地运动将带来逐步完善的积累,最终将达到一个最大的完善;这最大的完善就是神,神就是整个世界的“隐得来希”,此时一切运动将不复存在。这样,亚里士多德就构造了一个以神为最后目的的庞大目的论等级体系。落体运动只是这个体系中一个很小的引申。下面我们将专门论述这个问题。

从目的论出发,亚里士多德提出了所谓“自然归宿”的学说。我们要想了解这个学说,首先得明白亚里士多德的运动理论主要倾向于解释运动,即他不仅关心运动是如何发生的这种描述性的说明,而且他还关心运动为什么这样发生。

亚里士多德的这种研究方法与后来伽利略、牛顿的研究方法是大相径庭的。伽利略和牛顿尽力避开长期争执不休的问题,引导人们去了解物体“如何”运动,而不是在建立描述性定律以前,就去探讨“为什么”运动。他们认为急于探讨“为什么”运动,只会导致精力的浪费和陷入无意义的争执之中。

为了解释物体为什么运动,亚里士多德提出了“自然归宿说”。他认为,在人类所能达到的物理范围内,每种物质均由土、水、气、火四种元素混合而成。这四种元素中的每一种都具有一种天然的要求,即有回到它原来静止的“天然位髓”的趋势或意向。它们各自的“天然位置”按亚里士多德的理论是在地球与月球之间形成四个同心球,土在下方(即位于球心),水位刖r=L之上,气环绕着水或位于水之上,而火倾向于上升,故在最外层。由这种排列顺序,我们就得到了每种元素的自然归宿。每一种物体的实际运动,就完全取决于占最大数量的元素的运动趋势或意向。

例如,水汽之所以向上运动,是因为水在加热过程中吸收了大量的火元素,火元素占,优势,故而要回到其天然归宿——上空;水汽冷却以后,火元素被释放出来,于是水元素又恢复了其优势地位,故降落地面以回到水的天然归宿。这种各个物体都具有天然归宿(或叫天然位置)的概念,就是亚里士多德的运动学的最基本概念。当物体不受外力阻碍,就力图回到它的天然位置,这种运动称为“天然运动”。除了天然运动以外,还有一种运动称之为“强迫运动”,这种运动只有在外力不断的作用下才能产生。

亚里士多德的这种运动观有一个推论,那就是某物在做天然运动时,其运动速率必定同占优势元素的数量成比例;数量越多,其回归的意向越迫切,故其回归的速率必然要大。于是,由于大石块比小石块含的土元素多,所以当它们自由下降(亦即它们做天然运动)时,大石块就理应比小石块落得快。我们即将看到,这一推论,反而成了伽利略推翻亚里士多德理论体系的重要根据之一。

亚里士多德的运动理论在伽利略以前就曾经不断受到科学家的批评,其中,比较有意义的是斯特芬在1586年所著的《静力学》一书中记载的、为证明亚里士多德落体理论的错误所做的实验。斯特芬曾和杨·考乃兹·达·格鲁特在德尔夫特合作,从30英尺高处同时丢下两个铅球,这两个铅球重量不相等,其中一个的重量是另一个的10倍。实验结果表明两个铅球落地的声音差不多是同时发出的,而根本不是如亚里士多德预言的那样,重球落地的时间只为轻球的1/10!在斯特芬之前,1585年意大利的数学家贝内德蒂(1530—1590)在他的著作《多种多样的沉思》中,曾用伽利略后来也采用的归谬法来反驳亚里士多德的落体理论,但斯特芬首先用实验进行检验,证明它是错误的并记载入册,其意义当然不同一般。

虽然斯特芬和贝内德蒂从不同角度反驳了亚里士多德的落体理论,但他们的事迹在科学史上却几乎很少为人所知,人们多半只知道伽利略提出过著名的“落体佯谬”和做过“比萨斜塔实验”。这一方面是伽利略的名声远远大于他们,另一方面也只有伽利略才能使包括力学在内的整个自然科学发生根本性的变化。

下面我们来欣赏一下伽利略在《关于两门新科学的对话》中,对亚里士多德落体理论机智而又风趣的批评。伽利略采用的是三人对话的形式,其中代表亚里士多德观点的是辛普利邱,代表伽利略新观点的是萨尔维阿蒂,还有一位则是持中立态度的沙格列陀。

“萨:我十分怀疑亚里士多德确实曾经用实验检验过下面这个论断:如果让两块石块(其中之一的重量10倍于另一块的重量)同时从,比如说100腕尺(一腕尺约等于20英寸;100腕尺大致等于比萨斜塔的高度)高处落下,那么这两块石头下落的速率便会不同,较重的石块落到地上时,另一块石头只不过落下了10腕尺。”

“辛:他的话似乎表明,他已经做过这个实验了,因为他说:我们看见较重的石块;看见这个词证明他做过实验。”

“沙:辛普利邱,可是我进行过检验,我可以肯定地对你说,重量为2.0磅以上的一枚炮弹到达地面时,重量仅为半磅的与之同时下落的步枪子弹并不会落后一柞(1柞等于9英寸,就是手伸开时,从拇指尖到小指尖的距离),倘若=者都是从高度为200腕尺的地方落下来的话。”

当然,伽利略到底在比萨斜塔上是否做过沙格列陀所说的实验,这是史学界至今仍在争论不休的问题,有人把它称为“科学史上九十九谜”中的第一谜。但即使伽利略没做过这个实验,他也完全可以驳倒亚里士多德。更令人叫绝的是,伽利略采用“以子之矛,攻子之盾”的方法,利用亚里士多德本人创立的逻辑推理法来批驳亚里士多德的理论。

“萨:但是,即使没有进一步的实验,也能用简短而决定性的论证清楚地证明,假如有两个物体是同一材料制成的,那么其中较重物体并不比较轻物体运动得快——总之,这同亚里士多德的想法相反。但是,辛普利邱,请你告诉我,你是否承认每个落体具有一种由自然界给定的一定的速率,亦即除非使用外力或阻力便不会增加或减小的一种速度。”

请注意,伽利略通过萨尔维阿蒂为辛普利邱设下一个圈套,而辛普利邱正按照萨尔维阿蒂的预想逐步进入了圈套。

“辛:毫无疑问,在同一种介质中运动的同样的物体具有由自然界给定的固定速度,这一速度是不能增减的,除非动量增加,它才会增大,或由于某种使它缓慢下来的阻力的存在而使它减小。”

萨尔维阿蒂开始收紧套索了。

“萨:那么,如果我们取天然速率不同的两个物体,显而易见,如果把那两个物体连接在一起,速率较大的那个物体将会因受到速率较慢物体的影响其速率要减慢一些,而速率较小的物体将因受到速率较大物体的影响其速率要加快一些。你同意我的这个想法吗?”

萨尔维阿蒂现在大约十分紧张了,因为只要辛普利邱首肯,那么此后闻名于世的“落体佯谬“的解决就将大功告成。但萨尔维阿蒂是有信心的,因为他的推理都完全符合亚里士多德的理论和逻辑推理方法。果然,辛普利邱不得不最终落进圈套。

“辛:毫无疑问,你的这种看法是对的。”

好,大功告成!萨尔维阿蒂一定会喜形于色、不可自抑。但越接近于成功,越要冷静,何况这是在向2000多年来的权威挑战,此举可是非同一般。萨尔维阿蒂依然平静地但又咄咄逼人地向辛普利邱发动了致命的一击。

“萨:但是,如果这是对的话,并且假定一块大石头以(比如说)^的速平运动,而一块较小的石块以四的速率运动,那么把二者联在一起,这两块石头将以小于A的速率运动;但是两块联在一起的石头当然比先前以八的速率运动时要大。

可见,较重的物体反而比较轻的物体运动得慢;而这个效应同你的设想是相反的。你由此可以看出,我是如何从你认为较重物体比较轻物体运动得快的假设推出了较重物体运动较慢的结论来。”

辛普利邱这下子可乱了阵脚,他心慌意乱了。

“辛:我简直不知如何是好了……这就是说,它简直超出了我的理解力。”

但是辛普利邱立即援引所谓“直觉”来给自己解围。

“辛:你的讨论确实令人钦佩之至,不过,我还是觉得不容易相信鸟枪子弹同炮弹下落得一样快。”

辛普利邱的“觉得”大体上指的就是直觉。这种直觉,实际上是大多数人共有的一种感觉。但正如爱因斯坦所说:“凭直觉的推理方法是不可靠的,它导致了对运动的虚假观念。”

“我们发现,一些最明显的直觉的解释往往也是错的。”伽利略很清楚这一点,他立即针对这个问题作了深入的剖析:

“萨:为什么不说一颗沙粒和一块磨石下落得一样快呢?但是,辛普利邱,我确信你一定不会步许多人的后尘,他们使讨论偏离主旨而抓住我同真理只有毫发之差的某种说法不放,而这根毫发下面隐藏的另一种真理的缺点却有如船上的缆绳那般粗。亚里士多德说:‘一个百磅重的铁球从一百腕尺高的地方落下到地面时,一磅重的球才落下一腕尺。’我说,这两个球要同时落地。你在做实验时将发现,小球比大球落后两指宽……现在你既不应该在这两指宽的后面暗藏亚里士多德的九十九腕尺,也不应在提到我的小误差时,默不作声地放过他那个大错误。”

爱因斯坦对伽利略的这种推理方法给予极高的评价。他说:“伽利略对科学的贡献就在于毁灭直觉的观点而用新的观点来代替它。”

霍尔顿也深刻指出:“这一段谈话清晰地陈述了我们希望得到的看法:对自然事件天真的初始的一瞥,绝不足以作为一种物理理论的基础,虽然在空中不同的自由落体实际上不在同一时刻落到塔底,但是进一步的考虑说明,这远不如它们几乎同时落地的事实有意义。”

伽利略最后明确地指出,由于亚里士多德的论断中出现了“佯谬”,这充分表明“亚里士多德错了”。他认为在真空中,两个物体在相同的高度上下落,其所需的时间应该相等,进一步的研究后他指出,重力加速度应与物体重量无关,只有这样“落体佯谬”才能被消除。

伽利略利用上面所述的简单的“思想实验”(即对一个想像的实验中可能发生的情况进行分析),并通过自由想像与逻辑分析的巧妙结合,击败了在物理学中统治了近2000年的传统思想,这无疑是物理学史上令人叹绝的一幕。此后,无数实验证明,伽利略的落体理论是正确的。

直到20世纪,还有人用更精确的实验进一步作了证明。1932年,在匈牙利的首府布达佩斯,罗兰德·冯·埃特伏斯和他的同事宣称,他们在一个第一流的实验中证实了伽利略的落体理论。精密的测量表明,万有引力对不同重量的物体作用相等。不过,在测量中出现了一些很微小的失误,埃特伏斯把它们归咎于设备上的缺陷。大部分的科学家心安理得地接受了埃特伏斯的看法,50多年来也没有人旧事重提。

可是,在1986年1月6日出版的美国权威性物理杂志《物理学通讯》上,美国普杜大学的阿弗雷姆·费赫巴赫和他的同事丹尼尔·苏达斯凯、爱伦·萨费和加里克·托马奇,还有纽约长岛国立布鲁海文实验室的沙姆·艾洛森共同提出,他们也观测到了埃特伏斯50多年前发现的失误,但他们断定这并非什么失误,而是理论与事实现象不符合。

他们认为,宇宙问除了万有引力、电磁力、强相互作用及弱相互作用力以外,还存在第五种力——超电荷力;由于超电荷力的存在,使莺物下落时比轻物要稍微慢一些。

第五种力到底是否存在,大约还需要作更进一步的证实才能定论,但现代的科学家们一般不会再轻视与我们的信念(或已有的见解)不一致的事实或观测。科学史上这样的教训不是够多的了,某一现象开始受到忽视(甚或视而不见),但到后来却发现它竟具有关键性的作用。现在,也许我们又一次面临这种局面。

3.阿拉果之谜

阿拉果(1786—1853)不仅是一位杰出的法国物理学家和天文学家,他还是一个政治活动的积极参与者,1848年法国大革命时,他曾被选为法国临时政府的战争与海军部长。在任职期间,他下令取消了法国殖民地的奴隶制度。

1822年,阿拉果和他的朋友、德国地理学家洪堡(1769—1859)在格林威治山测量地磁场强度时发现了一个十分奇怪的现象,当磁针放在金属板上面时它的振动就会明显地迅速衰减。

阿拉果敏锐地感觉到这一效应可能导致重大后果,遂于1824年11月22日在法兰西科学院会议上首次宣布了这一发现。会议报告上是这样记载的:“阿拉果先生口头报告了他所做的某些实验。实验内容是关于金属和其他许多物质施加于磁针的影响,其效应是该影响能快速减少摆动的幅度,而不致可察觉地改变摆动周期。”

1825年3月7日,阿拉果又向科学院报告和演示了另一个奇怪的现象:一个放在罗盘磁针下面的铜盘,当铜盘转动的时候,罗盘磁针便会发生偏转,甚至可以连续转动。

1825年《化学和物理学年刊》第28卷上进行如下的报道:“阿拉果先生曾向科学院展示了一种仪器,仪器以新的方式表明了磁化物体与非磁化物体相互施加的作用。”

“在他的第一批实验中,阿拉果先生证明,一片铜或其他任何固体物质或液体物质,在置于磁针之下时,能对这针施加一种作用,而且这作用的直接效应是改变摆动的幅度,而不致可察觉地改变其摆动的周期。他向科学院展出的现象可以说是与上一次展出的次序相反。阿拉果想,既然一根运动着的磁针可以被一个静止的金属片所吸引,那么,一根静止的磁针也一定可以被一个运动着的金属片所带走。事实上,在置入封口容器的磁针下面,如果我们以一定的速度使一个铜片转动的话,那么,该磁针就不再停留在它原来的位置了;它的位置是处于磁子午圈之外,当铜片转动越快,它就离开铜片越远。如果转动的运动足够大的话,则离铜片一定距离的磁针就环绕其所系的细线而继续转动。”

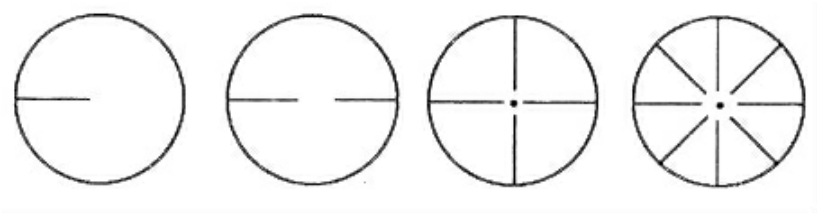

阿拉果的发现,立即引起欧洲各国物理学家们深切的关注,促使许多人作了进一步的研究。例如,英国皇家学会的巴比奇(1792—1871)和赫歇耳(1792—1871)就做过许多实验,以广泛研究这一令人迷惘而费解的现象。他们不仅用铜,而且还用其他许多金属演示了这一效应。他们发现,在各种金属圆盘因磁铁转动而引起的偏转中,以铜的偏转角度最大,其后依次为锌、锡、铅、锑、汞、铋,而非金属的偏转角为零。他们还认为,这种偏转效应的发生一定是盘内有某种电流在流动。因此,他们在盘上挖了各种形状的槽(如图所示),结果,他们惊异地发现,挖了槽之后偏转减小。

图8-3

以上所说的各种发现,用当时已知的电磁学知识无法解释,这是因为当时电生磁的现象才刚刚发现,人们对电和磁之间的关系还不是十分清楚,再加上由于安培电动力学的影响,电学家们把磁现象和电磁现象都归结、简化为电流的现象,忽视了电和磁之间多方面的关系。这样,阿拉果的发现就成为物理学界一个多年来悬而未决的佯谬,并被称为“阿拉果之谜”。

为了深刻了解这个谜,我们还得从丹麦物理学家奥斯特(1777—1851)在1820年作出的划时代发现讲起。

奥斯特早年就读于哥本哈根大学,1799年获哲学博士学位。他不仅喜爱自然科学,而且对自然哲学有特殊的领悟能力,德国哲学家谢林(1775—1854)的哲学思想尤其使他发生兴趣。

1801—1803年,当他到德国等西欧国家访问时,他仔细地研究了谢林的《自然哲学思想》等著作。谢林将当时自然科学的成果广泛地进行了整理,然后指出了自然现象的总的联系,提出了因自然的发展引起的矛盾斗争这一正确概念。谢林将自然界对立的诸方面如正电和负电、南极与北极等均看成是积极的因素,而不是将它们看成一种被动的东西。他曾说过:“对立在每一时刻都重新产生,又在每一时刻被消除。对立在每一时刻这样一再产生又一再消除,必定是一切运动的最终根据。”

谢林还特别强调对自然现象应从总的联系方面进行理解,从发展的观点进行理解:“完善的自然理论应是整个自然借以把自己溶化为一种理智的理论。”他认为,自然界不同运动形式间存在着某种同一性,光、电、磁、重力、化学力都是相互有联系的,是同一事物的不同侧面。谢林的这些哲学思想,对奥斯特有深刻的影响。

1803年,他就说过:“我们的物理学将不再是关于运动、热、空气、光、电、磁以及我们所知道的任何其他现象的零碎的汇总,而是将把整个宇宙容纳在一个体系中。”

1812年,奥斯特在他的《关于化学力和电力的统一的研究》一书中,作了一个大胆的、认真的但现在看来又十分可笑的推测。他认为,电流通过较细的导线有明显的发热现象,那么,导线如果再细一点,就可能发光,如果继续变细到一定程度,电流就可以产生磁效应。虽然最后这一个推测有些可笑,但是他的结论却令人肃然起敬。

他的结论是:“我们应该检验是否可以以其最隐蔽的方式对磁体有所影响。”

在这一坚强信念的支持下,奥斯特终于在1820年春发现了电流的磁效应,这是划时代的发现。

奥斯特发现了电流的磁效应后,很多科学家就想到:既然电可以生磁,那么,反过来,磁也应该可以产生电流。菲涅耳、安培、科拉顿等都先后做过许多实验,但是由于不正确的思想作指导,实验都未能成功。阿拉果之后,法拉第也在研究磁生电的问题。可能是他认为自己设计的装置灵敏度高于安培设计的装置,可以将微弱的磁生电效应显示出来,但是实际上也未成功。

因为开始,法拉第也没有突破安培、菲涅耳等人的思想,还是着眼于静态、稳恒,所以他也失败了。法拉第虽屡遭失败,但他的信念没有发生动摇,他坚信磁一定可以生电,所以他从未中断这方面的实验。

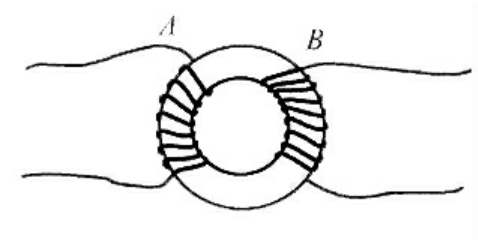

有一句英语格言说得好:“Perseveranceistheonfy-roadtosuccess”(不屈不挠是这天,法拉第用如图所示的实验装置做了一次实验。铁环上绕有两组线圈A和B,其中一组接到电流计上,另一组则接到电池驻上,他想试一试,在接通电流后,电流计的指针会不会摆动。应该指出,在做这个实验之初,法拉第并没有正确解决磁生电的条件这一至关紧要的问题。这样,我们就不难理解,当法拉第意外地发现电流接通或断开的一瞬间,电流计的指针竟摆动起来了!

图8-4

这使他十分惊讶,他大约开始意识到这是一种暂态效应,但他并没有立刻完全明白这一发现的重大意义,所以他在给友人的信中写道:“我好像抓住了好东西,但这并不是鱼,说不定可能是藻屑。”

接着,他于同年9月24日、10月1日和10月l7日,又连续成功地做了几个实验。通过这些实验,法拉第才知道自己抓到的不仅是一条鱼,而且是一条硕大无比的鲸鱼!这时,他才终于明白电磁感应是一种暂态效应,以前安培、菲涅耳和他自己之所以长期不能实现磁生电的效应,正是因为以前追求的稳态效应是一个错误的方向。

1831年11月24日,法拉第写了一篇论文,首次向英国皇家学会报告了整个实验情况,并总结出下面几种可以产生感生电流的情况:①变化着的电流;②变化着的磁场;③运动着的稳恒电流;④运动着的磁铁;⑤在磁场中运动的导体。

至此,法拉第划时代的伟大发现,终于大功告成,多年来悬而未决的“阿拉果之谜”也终于解开了。

4.电子引出的佯谬

1897年4月30日,英国最负盛名的大报《泰晤士报》发了一则专电:“剑桥大学物理学教授汤姆逊今晚在皇家学会上宣布:他发现了一种亚原子粒子,他称它为‘微粒子’。汤姆逊博士一直从事电子管的气体放电研究。会上,其他一些物理学家对此持公开的怀疑态度。”

J.J.汤姆逊(1856—1940)发现的“微粒子”,就是现在广为人知的电子。当时,汤姆逊称之为“corpuscle”,即“微粒子”。

这一发现在物理学发展史上有着极为重大的意义,这一点可以从瑞典皇家科学院院长克拉森为汤姆逊荣获1906年诺贝尔物理学奖的致辞中看的。

克拉森院长说,由于电子的发现,“我们似乎也感觉到,我们正处在这样一个有新的变革内容的重大时期……祝贺您为世界作出了重要的研究,这些工作使我们这个时代的自然哲学家们有可能在新的方向上进行新的研究。因此,您称得上是踏着你们伟大而著名的同胞法拉第和麦克斯韦的足迹前进并为科学世界作出了光荣而崇高的典范的人。”但也正是由于电子是人们认识的第一个基本粒子,所以从它尚未被发现之时起,就一直被迷雾所笼罩,以至佯谬迭起、险象环生。

虽然早在古希腊时代就有人猜想,一切物质都是由小得看不见、再也无法分割的微粒子构成,这些微粒子被称为原子。但直到19世纪和20世纪之交,仍有不少科学家公开否定物质的原子理论,其中有些反对者还是非常杰出的科学家。

例如,英国牛津大学化学教授布罗意(1817—1880)爵士,德国化学家、1901年诺贝尔化学奖获得者奥斯特瓦尔德,奥地利物理学家、心理学家马赫……

电子被发现并被认为是构成所有物质的一种成分之后,卢瑟福模型问题并没有因此而了结。实际上,更大的困难和更多的佯谬在等待着物理学家们。为了说明原子结构,他们先后提出了汤姆逊模型、卢瑟福模型。下面我们介绍一下由于卢瑟福模型引出的几个佯谬。

卢瑟福模型认为原子中有一极小的带正电的核,其半径大小约10-13厘米,但集中了几乎原子的全部质量,电子则像行星绕太阳旋转一样,绕核旋转。这一模型不仅能解释汤姆逊模型能解释的现象,还可以解释更多的现象,当然,关键是它能解释α粒子大角散射现象。卢瑟福有核模型的确有它优越之处,但有一个关于电子的佯谬(即原子稳定性佯谬)弄得物理学家不得安宁。这一佯谬是无论如何也回避不了的,并且是“不可克服的和致命的;它是从麦克斯韦理论直接引申出来的”。

我们知道,麦克斯韦的重大功绩在于他的理论预言:当带电粒子做加速运动时应辐射出电磁波。正是用这种电磁波,麦克斯韦作出了划时代的贡献,将光学与电磁学统一起来,完成了物理学史上的第三次伟大的统一。接着不久,赫兹又以他那永远令人赞叹的巧妙实验,证实了麦克斯韦的电磁理论。

根据麦克斯韦电磁理论,围绕正电核旋转的电子由于它在做加速运动,就应当不断辐射电磁波,其频率为电子旋转频率。

电子不断辐射电磁波就应不断减少自身的能量,于是它就要不断缩小旋转半径,向核逐渐靠拢,最后落到核上造成原子的“坍塌”。根据计算,电子从自己原来的轨道上落到核上,所需时间仅为10-9秒左右。这样,由已经被认为是经典物理三大支柱之一的经典电动力学推断,原子是极不稳定的,它们的寿命只有10-9秒,但这与客观事实是绝不相容的。看来,要建立一个不违背麦克斯韦电磁理论的带电粒子行星模型,并不那么简单。卢瑟福几乎想不出任何办法来挽救他的模型。另外,还有一个“光谱分立佯谬”,即电子绕核旋转并且落向核的过程中,由于电子围绕运动的频率不断连续增大,那么它的辐射光的频率应连续地不断增高,因而原子光谱就应是一条连续色带。但实验早已告诉我们,原子光谱是具有特征性的分立谱线,而且正是这些谱线构成了19世纪分析化学的基础。

你看,一个小小的电子竟把那些科学精英弄得焦头烂额。但是,科学家们是一群好奇心极强而且性格又极为坚强的人,他们就是喜欢层出不穷的佯谬,消除佯谬正是他们最热衷的事情。

现在摆在科学家面前有两个原子结构模型,它们都有各自的优点和困难,到底哪一个对呢?就在这时,玻尔要挽救卢瑟福原子模型。玻尔认为,有核模型是无可怀疑的,因为有“粒子大角散射试验作证。但是按照经典电动力学,原子的毁灭又不可避免。

物理学家该如何决定自己的取舍呢?汤姆逊和一部分物理学家的选择是经典理论不可违背,舍去的应该是有核模型。玻尔则采取了相反的态度,他认为实验结果是无法否定的,经典理论当然也十分宝贵,但是他明智地认为经典规律不一定能用于原子结构,原子属于另一个层次。在这个层次里,普朗克和爱因斯坦已经证明,很多经典规律是不适用的。

1913年,玻尔提出了挽救卢瑟福原子模型的三条假设(即玻尔原子模型):①绕核转动的电子不能采取任意轨道,只有满足与普朗克和爱因斯坦关系式相关联的量子条件的轨道才是容许的;②当电子在这些容许的轨道上运转时,它不辐射能量;⑧只有当电子从一条容许的轨道上“跳跃”到另一条容许的轨道上时,它才辐射光。辐射光的能量由爱因斯坦的光电方程确定。尽管玻尔模型完全与经典理论相违背,遭到了激烈的反对,但是,最终由于他的推论先后都被实验所证实,所以最后人们承认了这一个模型。这样,前面所说的两个佯谬也消除了。

以后,随着人们对原子结构认识的不断提高,又出现了一些新的佯谬等待物理学家们去解决,解决了这些佯谬又使科学向前发展一步,所以有的科学家说:核物理学佯谬的年代,这足见佯谬在物理学的发展中的重要作用。限于篇幅,我们不再一一叙述了。

5.负能态之谜

由于狄拉克对现代理论物理学的卓越贡献,他被公认为20世纪最伟大的理论物理学家之一。美国当代著名物理学家惠勒认为:“狄拉克的贡献表明,爱因斯坦的新发现从某种意义上说尚未结束,还可以考虑简朴和美,以得出明确的公式……”

20世纪20年代末,人们认为大部分非相对论量子现象已经分析得差不多了,下一步应该将量子理论与相对论理论统一起来。就在这时,1928年1月,狄拉克用四行四列矩阵代替泡利的二行二列σ矩阵后,成功地把非相对论性的薛定谔方程推广于相对论情况,得到了著名的狄拉克方程。这一方程立即带来了四项伟大的胜利:①电子的自旋是狄拉克方程的自然推论,而不像薛定谔方程需要人为地加上去;②电子的磁矩值可以直接从方程得到;③应用到氢原子时,方程能够自动得到氢光谱精细结构的索末菲公式;④可以计算出光和相对论性电子的相互作用。

但是,在取得这些巨大成功的同时,也出现了一个严重的困难,这就是“负能态之谜”。这个困难的严重性可由海森堡的一句话充分表明。他说:“直到那时(1928年),我具有这样一种印象,在量子论中,我们已经回到了避难所,回到了避风港中。狄拉克的论文又一次把我们抛到了海里。”他甚至说:“现代物理学最令人悲哀的一章就是而且仍然是狄拉克的理论。”

“负能态之谜”到底是怎么回事?为什么它竟然成了最令人悲哀的东西呢?事情是这样的:由狄拉克方程可以得出,电子应当有4个内部状态,于是其能级是非相对论性解的4倍。薛定谔方程在人为地引入自旋后,能级只变成2倍。在这4个内部状态中,狄拉克成功地解释了其中的两个状态,这就是我们上面提及的电子的自旋。这个意外的成功,使人们第一次可以解释粒子的内在性质。但是,还有两个状态意味着什么呢?狄拉克认为,这种状态数加倍的原因是由于存在负的能量。这在物理学史上是一件非常有趣而又令人深思的事件。根据相对论中能量与动量之间的联系式

E2=c2P2+m2c4

可以得到

![]()

在经典物理学中,负值肯定会被认为是增根而舍去,因为小于零的动能没有什么意义。狄拉克也认为负值解应该排除,但彻底排除的做法没有成功。到1928年6月,他有了新的看法。他认为,在量子力学中不能将负值作为增根舍去,相应于负的能量值的解应当具有物理意义。这样,每一个自旋_方向都有的两种解,粒子总共就有2+2=4个内部状态。如果我们为狄拉克方程能自动导出自旋、磁矩而备感高兴的话,那么负值解就不能随意舍去。可是,说电子具有负能状态,这不仅过分离奇,而且还会引出一些佯谬。

首先,由于负能级没有下限存在,原子结构的稳定性成了问题,因为根据量子力学原理,力学量可以从一个值不经中间值而跳到另一值。这样,一个处于正能态的粒子就可以无限制地向更低能级跳跃,好像在无底的深渊里不断地往下落,原子就不再稳定。这显然与原子稳定性理论相抵触。其次,有了负能态的电子,其行为将无法解释。

对一般电子,当它与其他粒子相碰撞时,它将减少动能并最终停下来;但对狄拉克的电子却有迥然不同的结果,当它与其他粒子相撞并损失能量后,它可以跃迁到负能级并不断加速,直到它的速度等于光速。这与相对论又发生了冲突。这些佯谬,不仅使海森堡感到“悲哀”,就连狄拉克本人也感到困难重重。

为了解决这一难题,狄拉克提出了新的真空理论和反物质的概念。人类对物质世界的认识至此又完成一次大的飞跃。除了真空被证明实际上是一种充满物质实体的存在形式以外,1932年美国物理学家安德逊在宇宙射线中发现了正电子,1933年布莱克特和奥基亚利尼又在实验室中证实了正反电子对的产生与湮灭。

狄拉克的理论,革新了人类对自然界的认识,深刻改变了人类的自然观,是20世纪最杰出的物理理论之一。

1972年,海森堡说:“我以为反物质的发现也许是我们世纪所有跃进中最大的跃进。”但有件事也许会令人感到奇怪,那就是:为什么在安德逊发现正电子之前,人们从未观察到它的踪迹呢?其实,在安德逊之前,人们的确看到过正电子的运动迹象,但由于没有这种思想准备,便认为是向着发射源运动的电子。这充分说明,研究人员如果对惊人的结果没有做好思想准备,是极容易错过作出重大发现机会的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。