瓦拉和“君士坦丁赠礼”

“君士坦丁赠礼”并不广为人知,但也不能算是冷僻,因为它见于一般的百科词典。1979年版的《辞海》说它是“中世纪天主教会伪造的文件,成于八、九世纪间,后编入《伪西多尔教令集》。内称四世纪时罗马皇帝君士坦丁大帝曾把帝国西部政权‘赠与’教皇。教皇利用这个伪件,要求在政治上统治西欧和意大利。文艺复兴时,意大利人文主义者瓦拉(Lorenzo Valla,约1406—1457)等揭穿了这一骗局”。这条解释写得很好,简练而得其大要。然而“赠礼”究竟是怎么一个由来?何以是伪件?起过什么作用?瓦拉等人又如何辩伪?读者欲知其详,就不能只靠辞书了。这些问题看似琐碎,但却涉及欧洲中古文化、文艺复兴、以及人文主义的一些特征。本文试图对它们作一回答。

一 “赠礼”的由来和中古文化

先说君士坦丁和基督教的关系。君士坦丁在位三十年(306—337),是第一个皈依基督教的罗马皇帝。那时的罗马帝国已经是军阀割据,皇帝都是打出来的。君士坦丁皈依是战争期间的事。他这样做,是出于真心的信仰,还是有政治上、军事上的考虑,自十九世纪末就有不同的说法,至今没有定论。但是他对早期的基督教确实有过很大的影响,主要在两个方面。①第一,他给了基督教稳定的合法地位。基督教在罗马帝国曾经多次遭受迫害,三世纪后期尤甚。迫害或是民间自发,或是由政府主使,主要是强迫基督徒放弃自己的信仰、参加罗马传统宗教的祭祀,烧毁《圣经》,没收教产。不服从的要受到严厉的处罚。拉丁文里“迫害”(persecutio)一词原本的意思是对逃敌或猎物穷追不舍,转用来指对基督教的镇压,可见其残酷。君士坦丁在他的政权所及之处,制止迫害,归还教产,还多次降旨嘉惠基督教:兴建教堂;免除基督教神职人员的赋税和差役;教徒之间如有争端,可以由主教定夺,不必诉诸法庭。这对基督教可以说是绝处逢生,是一次解放。第二,君士坦丁曾经介入基督教里的两次大的派系争端。一次是在北非,当地的一些教徒拒不承认新当选的迦太基大主教,因为他在迫害期间曾经妥协;另一次始于帝国的东部,肇端是有些教徒认为基督是人,不是神,进而否定“三位一体”的信条。两次分歧所牵涉的教义问题,君士坦丁并不深究,他关心的是教会的统一。解决分歧的办法也简单明了:指定一派为正统,其余各派一律服从,违者论罪。②这些事情说明,君士坦丁对教会是恩威并用。

教会对这位皇帝作何感想?中古欧洲有很多关于君士坦丁的传说。从现存的一些传说看,教会的感情比较复杂。传说原本是谈不上作者的,何以见得反映了教会的感情?因为传说必须见诸写本才能留存至今。中古的写本大都出自教会的机构,比如修道院。所谓“写”并不是简单的手耳相谋,把听来的故事照搬成文字。“写手”往往会对传说有所改动,加上自己的演义。譬如君士坦丁皈依的故事。

这则故事说:君士坦丁入主罗马之后就开始迫害基督教。他自幼患有麻风。罗马传统宗教的祭司说用婴儿的血洗澡可以祛病,并且为此找来了一些婴儿。临动手的时候,君士坦丁发了恻隐之心,下令把孩子都送归各家。当天夜里,他梦见两个人,自称是基督教的圣彼得和圣保罗。他们称赞君士坦丁的仁慈,并且告诉他,要治病可以去找罗马主教西尔维斯特(Sylvestrus)。西尔维斯特为了躲避迫害藏在民间,君士坦丁派人把他找了来。他拿出彼得和保罗的画像,君士坦丁一看,正是他在梦里见过的那两个人。西尔维斯特于是对君士坦丁宣讲教义,然后为他施了洗礼。一经受洗,君士坦丁的麻风就好了,他因而皈依了基督教。停止迫害,优礼教会都是此后的事。

据考证,这则故事始自五世纪的亚美尼亚传说,原本十分简单,只是说君士坦丁打算用婴儿的血治疗麻风,经由基督教人士的劝告,改受洗礼,痊愈皈依。受洗地点罗马、施洗人西尔维斯特,以及君士坦丁曾经迫害基督教等等情节都是故事传入西欧之后,由“写手”们加进去的。这个故事在中古流传甚广,现存有拉丁、希腊、叙利亚三种语言的写本。教会虽然没有公开认定它为信史,但是《教宗录》(Liber Potificalis)里的西尔维斯特事略却收取了它的部分内容,罗马的一座教堂(Quatro Sancti Coronati)里还有一组描写西尔维斯特为君士坦丁治病的壁画,一共十幅,成于十三世纪或者更早。西尔维斯特由教廷封圣。直到二十世纪,教廷颁布的《日课经》(Breviarium)仍然在十二月三十一日的“述圣”课里讲说他感召君士坦丁的故事。③

君士坦丁受洗确有其事,但不是在罗马,而是在巴尔干的Nicomedia,时间也不是他取得政权之初,而是337年他病笃临终的时候。最早记录此事的是优西比乌——教会的史学创始人,之后附和的有哲罗姆和安布罗斯——两人都是经教廷封圣的拉丁教父。这些作者立意严肃,又都是教会尊崇的权威。中古的民众大都不识字,对他们的记述无从知晓,这不难理解。然而典籍俱在,中古的历代教皇及其属下的学者对毫无根据的传说不仅不核实,而且鼓励有加,是什么原因?

这跟中古的宗教文化有关系。中古的基督教已经分裂为东、西两部分。君士坦丁当初在东部受洗,由当地的主教董理其事,这使罗马教廷感到不光彩。再者,中古的基督教对洗礼有不同于前的看法。早期的基督教认为,人在受洗之后违反教规,则洗礼无效,死后不能得救。因此很多教徒就把洗礼推迟到病将不起的时候。这种人有一个专门的称呼,叫做clinici,意思是在病床上受洗的人。当时的教会并不鼓励他们的做法,但也不否认他们是信徒。时至中古,教会的规矩变了:人一出生就应该受洗,未经洗礼者不能算是教徒,至于受洗之后的行为有违教规,可以忏悔补赎。④君士坦丁以未经洗礼之身,成为基督教的庇护者和衣食主人,并且主持主教会议,发号施令,解决教会里的派系争端。中古的基督徒,无论贤愚,都很难接受这段历史,它几乎是对信仰的嘲弄。而传说里的君士坦丁,是由罗马主教施洗,治好了痼疾,改邪归正。俨然不是他救了教会,倒是教会救了他。这样一个对教会感恩戴德的皇帝的形象符合中古的风俗习惯,符合教会和一般信众的心理。

这种心理,照英国历史学家伯克的说法,有被动和主动两个层次。被动是由于文字不普及,凡是写书的人都被看作是权威,凡是写下来的东西都被当成是真事。英文中author,authority,authentic三个字之间的关联,反映的就是这种对文字不问真伪的敬畏。主动的心理就是以今释古,——把自己所处时代的情形附会到古代去。为了使一件事情符合自己认可的情理,没有证据也要创造证据。伯克引用了一位人类学家的调查。事出现代非洲,但是我们可以用它作参照,想见中古欧洲人的心态:加纳北部有一个地方叫Gonja,1900年的时候有七个行政区。照当地人当时的解释,这是因为最早的开辟者有七个儿子,他把土地分而传之。这位人类学家到加纳是1956年,此时Gonja的行政区已经被英国殖民当局减少到五个。可是当地的人仍然坚持分区的缘起是最早开辟者的父业子承。不过他的儿子也由七个变成了五个。这就是附会。⑤教会对君士坦丁在罗马受洗的传说的态度,可以说是被动、主动兼而有之。

以上介绍君士坦丁皈依的故事,不厌其详,因为它就是“赠礼”作伪的依托。

严格地说,“君士坦丁赠礼”(Donatio Constantini)不是一份独立的文件,它是《君士坦丁诏令》(Constitutum Constantini)的一部分。⑥《诏令》是拉丁文,一共三千多字。君士坦丁通篇以第一人称复数自称,这是帝王口吻。他先讲了一遍西尔维斯特为他宣讲教义,施洗治病的经过,之后就表示从此皈依基督。这是《诏令》的第一部分,称为“confessio”——誓愿。第二部分是“donatio”,也就是“赠礼”,是对教会恩泽的报答。主要内容如下:罗马主教是基督在人间的代理,因此西尔维斯特和他的继任者理应享有比皇帝更高的权威和更大的势力。安条克、亚历山大、君士坦丁堡、耶路撒冷四个牧首区的大主教都要听命于罗马大主教。为纪念圣彼得和圣保罗,君士坦丁要在罗马兴建以他们命名的教堂,并在希腊、北非、西亚、意大利等地辟出庄园产业专门供奉这两所教堂。君士坦丁赠予西尔维斯特罗马帝国教皇的称号并宫殿一所,同时赠予他皇冠、皇袍等服饰以及皇帝的节杖和印信。君士坦丁还规定,罗马各教堂的神职人员应享有和罗马元老院成员以及贵族相同的特权和仪从;神职人员的任命权为教皇独有。君士坦丁又说,教皇因已有为纪念彼得而戴的头饰,不愿以皇冠加于其上,他因此特为教皇牵马,以示崇敬。最后,因为罗马已是教皇所在,君士坦丁宣布迁都君士坦丁堡,帝国西部的统治权因而转归教皇。因为“赠礼”在《诏令》中最具实质,也是最有争议的部分,所以就成了整个文件的代名词。

以上是“赠礼”的由来及其宗教、文化背景。《辞海》说这个伪件“成于八、九世纪间,后编入《伪西多尔教令集》”,这需要加一点说明。文艺复兴时期的考证只限于“赠礼”的真伪。文件的作伪时间是近代的学者,主要是德国学者考证出来的。他们根据《诏令》的第一部分,即“誓愿”里的行文款式和基督教术语,再参照《诏令》开始见诸教廷公文的年代,判断伪件成于752年到795年之间。⑦

《辞海》还说“教皇利用这个伪件,要求在政治上统治西欧和意大利。”这也需要略加说明。十九世纪末有一位英国学者就“赠礼”详细查考了教廷的档案,他发现历届教皇在信件中直接征引“赠礼”的次数非常有限,而且这些信件所涉及的都不是十分重要的实际事务。⑧那么“赠礼”在历史上究竟起过什么作用?

“赠礼”主要的作用在理论方面。中古西欧各地的政权和教会之间的权力界划不清,经常有矛盾。最突出的例子是十一世纪德国皇帝和教皇为主教和修道院长的叙任权(investitura)发生的争执。这个问题不仅关系到用人,还牵扯到财政税收,双方都采取了极端的手段:教皇宣布将皇帝逐出教会(excommunicatio),皇帝则进兵罗马,废黜教皇,继之而起的是德国内战。整个冲突持续了半个世纪,其间更换了两位皇帝,三位教皇。诸如此类的矛盾在中古后期多不胜数,归根结底是教权和政权孰尊孰卑的问题。这个问题引起了欧洲知识分子的普遍关心和争论,争论常常涉及“赠礼”。“赠礼”既然说把西欧的统治权转交教皇,又提到只有教皇才能任命神职人员,维护教皇权威的人自然会把它引为自己的理论根据。替皇帝和国王说话的学者并不怀疑“赠礼”是假的,但是对它提出自己的解释。他们的理论之一是,既然教皇统治西欧的权力来自“赠礼”,可见这个权力是皇帝授予的,授受的关系本身即可说明尊卑的分别。⑨这样的争论在今天看来或许迂腐,但是由之可见中古知识分子的思想方式。比如但丁,他反对“赠礼”,有如下的说法:

有人说,君士坦丁皇帝由西尔维斯特教皇施洗治好了麻风病,因而把帝国的首都连同许多帝国的特权都送给了教会。这些人以此认为,从彼至今,除非由教会授予,无人能够享有这些特权,因为它们属于教会。他们还进一步认为政权是教权的从属。

……这些人的逻辑实际上是这样的:属于教会的东西,教会给谁谁才能有(这一点我们承认);罗马的主权属于教会;所以除非经教会允许,无人可以合法地拥有该主权。小前提的依据就是上文提到的有关君士坦丁的那回事。我所要否定的正是这个小前提。他们为之提供的证明不能成立,因为君士坦丁无权把帝国的特权转赠他人,教会也无权接受这些特权。如果这些人固执己见,我可以证明我的论点如下:任何人对同一个职责都不可能既奉行又违背,不然的话,同一件事物就会在本质上自相矛盾,而那是不可能的;分裂帝国跟皇帝的职责相冲突,因为他的任务是使臣民服从于一个单一的意志(无论是令或是禁);……因而皇帝不能分裂帝国。故此,如果像他们所说的那样,君士坦丁剥夺帝国的特权,并转置其于教会的控制之下,帝国的无缝天衣就被撕破了,这是连那些用长矛去刺基督的人都不敢做的事。再者,教会和帝国各有其所本。教会之所本是基督。……他是教会的基石。而帝国之所本是属于人的权力。我以为,教会无权违背其身之所本,而只能安居在自己的基石之上。同理,帝国也无权违背属于人的权力。帝国如果违背属于人的权力则必然自毁,而帝国是不能自毁的。既然分裂帝国就是毁灭帝国,——因为帝国实际上就是辖制四方的不二皇权,所以任何代表帝国权力的人都不可能分裂帝国。……⑩

这是一番冗长的论证,如果不加删节地照译全文,读起来就更啰唆了。但是这段文字自有其代表性,——代表所谓“中世纪的烦琐思辨”。这种文字的是中古的知识分子说理论事的习惯程式,作者和读者都要熟悉《圣经》和逻辑三段论,长处在于步骤严密,论证清楚。然而但丁的论证只讲究形式,不顾实际情况。说君士坦丁分裂帝国违背皇帝名义,有亏本分,因此“赠礼”不能成立;看起来持之有故,其实不过是想当然之辞,——古往今来,监守自盗的事情多了,帝王未必不能为之。即便真的不能,也必有实际的考虑,与名义本分无关。这段文字可以说明个人和时代的关系。但丁卓然不群,可是也有和同时代的人相类的地方。他虽然否定“赠礼”,但是并不怀疑它的真伪,因为他的思想方法是抽象的推理,不是实证。

二 “赠礼”的考证,瓦拉,人文主义

最先以实证的方法否定“赠礼”的是尼古拉主教(Nicholas of Cusa,1400—1464)。尼古拉是德国地方的人,曾经长年在教廷供职,负责外交。他不仅是主教,而且是枢机,是教皇信得过的人。但他又是一位严谨的学者。他在1433年写了《论普世教会的和谐》(Concordantia Catholica),论述教会改革的方略,其中专有一节考证“赠礼”。尼古拉把“赠礼”揆之以古籍,指出它在许多方面不足凭信:首先,“赠礼”是一件大事,理应见于当时的著述,但是四世纪的安布罗斯、哲罗姆、奥古斯丁等人均未提及。其次,君士坦丁之后,教廷为领地和财产跟某个国王发生争执的时候,屡屡请皇帝或其他国王调停仲裁,足见教皇并无统治权。第三,教廷存有五世纪和六世纪的教皇写给罗马皇帝的信,信中明显承认皇帝在西欧的统治。第四,《格列先教令集》(Decretum Garatiani)是公认的严谨可靠的著作,十二世纪成书时不收《诏令》。根据这些理由,尼古拉认为不能把“赠礼”当作争取教会权利的理论基础。⑪

近代的欧洲学者鉴定孤文仅见、别无旁证的史料或者文学作品常用所谓“Negative Argument”:先看这份文献的同时代作者是否可能对其一无所知;如果不可能,再看他们是否可能对其有所避讳;如果又不可能,则这份文献难以凭信。这似乎可以译为“否定法”或者“反证法”。十九世纪的欧洲学者根据这条原则判别史料和古代文学作品的真伪和年代,为现代史学研究和文学批评奠定了基础。我们反观尼古拉的论证,会觉得他的思路是这种方法的先河。不过尼古拉是一位基督教哲学家,一位尽心尽职的教会官员,他的称引广博,但不超出他所体认的正宗,他的裁断敏锐,其归宿也都是他为之献身的宗教事业。他所举的理由有一个核心概念,那就是“权威”。所谓“权威”无非就是公认的文字记载。“赠礼”是公认的,但是安布罗斯、奥古斯丁、哲罗姆的著作、教皇的书信、格列先的教令集公认的程度更高。“赠礼”不见著录,因此不够权威。这实际上还是中古的传统。但是尼古拉与前人有所不同:他重视古籍,尤其是四世纪拉丁教父的著作,并且以它们作为核勘文献的依据。他虽然尊重权威,却知道权威各有各的分量,可以相互比较。从这方面看,他又是一个人文主义者。由此可见早期的人文主义和中古文化的关联。

下面说瓦拉。瓦拉对“赠礼”的考证写于1440年,比尼古拉的晚出七年。他和尼古拉是朋友,所以后人猜想他很可能受了尼古拉的启发。⑫他很可能还读过但丁的著作,因为他也认为“赠礼”的内容不合情理。但是瓦拉所说的情理和但丁不同,是实情实理。他说,君士坦丁的帝国是他带兵打下来的,转手让出半壁江山不可能由他一个人说了算。他因为治病,一夜之间改变了信仰,可是他的部下还大都是异教徒,他们能同意吗?就算君士坦丁真敢这样做,西尔维斯特也不敢接管偌大的地界,因为当时的教会规模非常之小,组织非常之弱,根本无法施行统治。瓦拉又说,古人因为文献常常毁于水火,所有重大的事情都要勒铭为记,然而传世的铭文,无论是帝国还是教会刊刻的,于“赠礼”全无记载。再有,罗马帝国凡当更换君主,照例要发行新币以昭示天下。他搜集古罗马的钱币有年,从未见到过一枚铸有西尔维斯特的头像或者名字。⑬钱币是研究罗马史的重要证据,——罗马帝国非常重视钱币,对于一般的民众,它的宣传作用远远大于文告、书籍;同时它又是军饷,驻扎各地的部队都会看见。收集各种古代钱币在文艺复兴时期的意大利是一种时髦风尚。⑭瓦拉之于风尚,不是盲目的追随,他知道自己的收藏在当初是怎么一回事,在当前又能派什么用场。他对“赠礼”的鉴定和尼古拉一样用了“外证”,但是他的取证不以书本为限,而是综合利用各方面的材料。

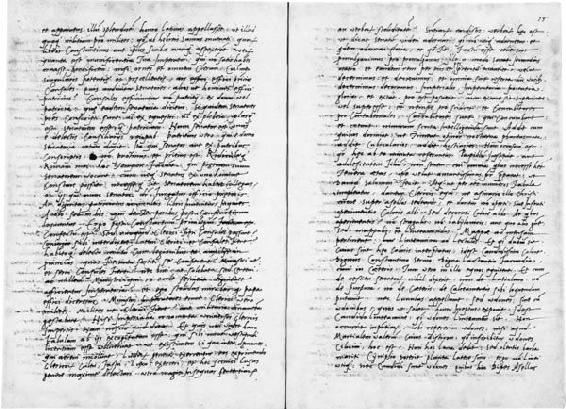

梵蒂冈图书馆所藏《论〈君士坦丁赠礼〉》书影,十五世纪,305×213毫米。

瓦拉的证伪,真正度越前人并领先于时代的,在于利用“内证”。何为“内证”?以下就是几个例子。“赠礼”中的君士坦丁宣示旨意的时候是这样开始的:“我偕同属下的所有高级官员、全体元老院、贵族、以及听命于罗马教会的全体人民一致认为……”(Utile iudicavimus una cum omnibus satrapis nostris et universo senatu, optimatibus etiam, et cum cuncto populo imperio Romanae ecclesiae subiacenti ut…)罗马帝国的皇帝诏令带有共和时代的痕迹,总要把个人的意志说成是集体的决定,“赠礼”显然是想模仿古代遗风。瓦拉指出这段话里的两处破绽。第一,“satrapa”(高级官员)是外来语,原本指的是波斯帝国的行省长官,罗马人不用它来称呼自己的官员。而且罗马在帝国时期因循共和旧制,所有荣誉、勋赏都以元老院(senatus)的名义发出,所以古代的碑刻和钱币上常见“S. C.”或者“S. p.Q. R.”字样,前者的意思是“元老院决议”(Senatus consulto),后者的意思是“元老院和罗马人民”(Senatus populusque Romanus)。任何政府文告都不会把元老院和官员相提并论。“赠礼”使用“satrapa”的称呼已属不经,将其置于元老院之前更加荒诞。第二,“optimates”指的是出身高贵而又守旧的人,是统治阶级中的一个派别,与之对立的派别称为“populares”,政见与前者不同,但也是统治阶级。“赠礼”对“optimates”的用法,是把统治阶级内部的党派专名当成了整个阶级的通称。这是中古才有的意思,君士坦丁时代的人是不会这样做的。⑮

“赠礼”中还有如下条款:“关于服务于罗马教会的各级教士,那些最尊敬的人,我决定让他们享有和元老院同样的荣誉、权力、和高尚的地位,换言之,他们应被封为贵族和执政官。”(Viris etiam diveris ordinis reverendissimis clericis sanctae Romanae ecclesiae servientibus, illud culmen singularis potentiae et praecellentiae habere sancimus, cuius amplissimus noster senatus videtur Gloria adornari, id est patricios, consules effici.)文中的“patricios”倒真是贵族。不过瓦拉指出,这个词在古罗马有特定的意思,指的是先辈曾有人在元老院任职的家族。这样的世家有数,也有谱,一个人能否列身其中,决定于自己的门第,与封赠无关。这个词在中古泛指一切显贵,那是语言变化的结果。“赠礼”的作者显然是后来的人。关于帝国首都东迁,“赠礼”是这样说的:“我因此认为应该将本人的帝国以及王者之权迁往东部地区,在拜占庭省择宜地建城,命以我名,并建立帝国于彼。”(Unde congruum prospeximus, nostrum imperium et regiam potestatem orientalibus transferri regionibus, et in Byzantiae provinciae optimo loco nomini nostro civitatem aedificari, et illic nostrum constitui imperium.)瓦拉说,这段话里有两处与罗马人的语言习惯不符。一是城市应称“urbs”,“civitas”在当时的意思是“国家”。二是没有罗马人会自称“王者(regius)”。罗马的最后一任国王Tarquinius叛国投敌,以“王者之权”自承等于自绝于罗马的传统,是犯忌讳的事。⑯

“赠礼”中赠给的教皇的服饰有所谓“紫袍、红衣”(chlamydem purpuream, atque tunicam coccineam)、“饰以纯金和宝石的王冠”(coronam ex auro purissimo et gemmis precio-sis)、和“皇帝权杖”(imperialia sceptra)。瓦拉指出“紫”和“红”语出《新约》。前者见于《约翰福音》(19:2),后者见于《马太福音》(27:28),形容的是同一件衣服,即基督受难时被加于其身的袍子。《新约》中用词不同是由于两部福音书的作者对同一种颜色有不同的称呼。如果“赠礼”确有其事,只会用其中的一个词。“王者”之称在罗马既属讳语,“corona”在当时也就不指王冠,而只是布或者绸做的帽子,根本谈不上用纯金和宝石做的装饰。至于权杖,只有一只(sceptrum),不可能有复数(sceptra)。⑰

以上只是瓦拉所举证据的一部分,称为“内证”是因为取自“赠礼”本身的文字。比之取自其他来源的证据,它们更加说明问题,令人信服。经瓦拉这样一番证明,“赠礼”之伪便确凿无疑了。这件事在今人来说未必难能,因为关于名物制度、服饰仪从、语言习惯,我们尽有工具书可查。比如“purpura”是用鱼血制的染料,所以颜色近黑,“patricius”不仅是显贵,而且是旧望世家,大一点的词典里都有说明。但是在十五世纪,印刷术发明之前,集所有这些知识于一身,取用自如,左右逢源,非天才不可。瓦拉是人文主义的天才。他精通拉丁文,校订整理过李维的著作;古希腊文的造诣也很高,指出了哲罗姆《新约》译本的多处失误。他还研究过罗马法,对哲学、语言学问题也有独到的见解。考证“赠礼”之为伪作,在他只不过是余事。然而瓦拉之于后世,并不仅以天才而名。他开创了一种新的意识和方法。

今天我们在讨论一部文学作品或者一份历史文献的时候,总想对它的作者有所了解。如果作者无可考,我们也想知道它成于什么时期,什么地方,最初是用什么语言写的。我们之所以提这些问题,不外是两条原因:一是文字陈述的事情和道理跟作者的立场、动机有关联。知道了文字出于何人之手,才能明白有些话为什么那样说。二是语言的变化和差异会影响对文字的理解。同一种语言里的词语,其意义会因时因地而异,不同的语言,中间经过翻译,出入就更大了。这些看法在今天几近常识,但并不是古已有之。它们包含了一个比较深刻,也比较晚近的概念,那就是把作品、文献跟人,还有时间、地点联系起来,也就是把文字看做是历史的产物。在欧洲,这个概念是文艺复兴时期才有的,它是欧洲人的思想和学术进入现代的一个标志,也是后世所谓“历史批评”或者“历史主义”的先声。这个概念的确立,始于意大利,始于人文主义者对文献“身世”的关心和对语言变迁的意识。人文主义者学习、研究古代罗马、希腊的语言文化,从而悟解到一个道理:古今之间的连接是语言,语言是了解古代的途径。但是语言变动不居,因此它又是古今之间的隔膜。要知道古人一段话乃至一个词里包含的思想,不能依照自己眼下的语言习惯推想,必须追本溯源,明白它们在其时其地的意思。但丁否定“赠礼”,理由是皇帝应为维系帝国一统之人,分裂帝国就不成其为皇帝。这是“顾名思义”的推理。上文说到“赠礼”中有“王冠”字样,如果根据后来的世理之常,以意会之:王冠就是王者之冠,看不出任何问题。瓦拉把“王者”和“冠”各自放到罗马的历史背景里去考证,其伪毕露。这就是人文主义者区别于前辈知识分子的地方,也是他们和近代学者的相像之处。瓦拉是这方面的典型。

典型是一般的代表。瓦拉证伪所代表的是一种潮流,是在文艺复兴时期见于意大利文化各个领域的一种倾向。举两个艺术史方面的例子。一是在1564年出版的一本画评,其中历数米开朗琪罗作品中的错误:比如伊涅阿斯到达意大利时不应有罗马皇帝在场,因为当时罗马尚未建国;又比如基督受难时的圣彼得不应该是老态龙钟,因为尼禄做皇帝的时候彼得仍然健在,而当时离基督受难已经有三十七年了;等等诸如此类,都说的是画中的人物跟他们的历史背景不相符合。⑱用这样的标准来品评艺术未免迂阔。米开朗琪罗不至于如此无知,他的画面安排自有他的用意。但是这也说明当时的人很重视历史的真实。

另一个例子是拉斐尔的遗物。拉斐尔1520年去世,人们在他的工作室(其实就是作坊)里发现了一份未完成的计划书。计划里画有建筑草图,还附有写给当时的教皇利奥十世的信。现代的学者从这些文件里钩辑出一个历史的片段:原来这位教皇有意恢复罗马古城的旧观,委托拉斐尔绘制古建筑的图样。罗马的古建筑大都已经毁于兵火或者荒败失修,画图要依靠古籍的记载。拉斐尔的作品是举世公认的文化遗产,但他在当时却是一个“没有文化的文化人”,因为他不怎么懂拉丁文,尤其不能写。阅读古籍,给教皇写信,他必须求助于人文主义者。他找了两个朋友,其中一个叫科罗齐(Angelo Colocci)。科罗齐除了帮拉斐尔写信、改文章,还帮他确定了古建筑的尺寸和比例。这在当时和在历史上都是一件了不起的事。不懂拉丁文的人也知道罗马数目字是非常容易传抄致误的。中古的写手对古建筑既不在行又不在乎,抄本中的数字常常不足为凭。更难的是,即便有了准确的数字,古罗马的“一尺”到底有多长也无从判断。科罗齐解决了这个问题。他在一位古罗马建筑师的墓碑上发现了一些量器的雕刻,其中有一把尺。他量下长短,拿去跟见存古建筑的柱子比较,再查对古书里的记载,三方对证,找出了当初罗马尺的长短。拉斐尔的建筑考古成就里有科罗齐一份功劳。⑲

这些例子跟瓦拉证伪的关系,在于说明推究古事务求其精,在文艺复兴的意大利是普遍的风气,不仅限于语言文字。它们还说明文艺复兴是一个广阔丰富、复杂多方的文化现象,不能简单地概括为“反对宗教对人性的压迫”。教皇支持人文主义,赞助考古,是人性使然,还是宗教使然?这个丰富复杂的现象包括艺术家和人文主义者的合作。拉斐尔和克罗齐来自不同的社会阶层,所受的教育也很不一样。但是他们之间,以及他们和教皇之间,有一点是一致的,那就是仰慕古罗马,倾心于古典文化之美。对古典文化之美的追求是文艺复兴时期的意大利人探索历史的动力,但也限制了他们的成就。因为对美的追求不等于对科学的追求。人文主义者跟近代学者只是相像,并不相同,原因即在于此。瓦拉证明了“赠礼”是伪件,却没有指出伪件成于何时,原因也在于此。

近代的学者研究古代历史语言是客观的,不分贵贱。意大利人文主义者的研究却带着浓厚的感情色彩。他们到北方各国搜寻古罗马的文献和遗迹,对当地的语言文字却很少理会。这些地方在他们看来是蛮族聚居之所,毫无文化可言。彼特拉克可以说是最早的人文主义者。他早年游历法国、荷兰,带了一部维吉尔史诗的手抄本,反复研读,夜以继日。很多书里讲到彼特拉克,讲到人文主义者对古典文学的发掘研究,都用这个故事做例子。真正见到这个抄本的人发现它并不像是现代人出门所带的“便携书”,在车船座位上可以手持一卷,从容展玩。它是一件很大、很重的行李,十分难于搬动。抄本不带索引,彼特拉克在天头地脚写满了前人和自己所作的订正、注释,对一个词语在各个章节、段落里的出处信手指认,肆应不穷。⑳在行旅艰难的年代流寓他乡,庞然大书随身以行,日夜与之亲近,对其了如指掌,这说明古罗马的文化既是人文主义者的研究对象,又是他们的享受,是他们在寂寞孤独之中的安慰和寄托。彼特拉克为什么对维吉尔情有独钟?因为维吉尔代表了古罗马的辉煌时代,那才是他心目中的祖国。他认为意大利的语言文化在中古备受蛮族的污染侵蚀,民众对古罗马毫无所知,即便身处意大利,也是一样的寂寞孤独。视北方为野蛮不文之地,视中古为蒙昧黑暗之时,是意大利人文主义者从一开头就有的偏见。这种偏见也影响了瓦拉。㉑

瓦拉在人文主义者里辈分晚出,学术造诣有所继承,偏见也是直追前人;对古罗马的“故国情怀”,对中古文化的厌恶,和彼特拉克同条共贯。他把拉丁文自五世纪以后的变化看作是衰败,对中古的文字不屑一顾。这种倾向在他的证伪里也有所体现。比如上文提到的“satrapa(高官)”一词,他仅仅指出它不应见于四世纪的罗马官方文件。至于伪件中为什么会出现这个词,那就要涉及中古,他以之为不屑。此外,他还指出“赠礼”中的“papa”一词在四世纪尚未用作教皇的称呼;又指出“sive(或者)”和“et(和、与)”两个连词意思互通不合当时的语言习惯。这些都是伪件中明显的纰漏,同时又是重要的破案线索。瓦拉都是点到为止,不复多言。原因还是鄙薄中古,不愿染指。十九世纪的学者不带偏见地仔细追寻这些词义和用法的源流,发现它们都是在八世纪以后进入拉丁文的。当初瓦拉如果心平气和,再进一步,那有可能把“赠礼”作伪的时期和历史背景都考证出来了。瓦拉证伪代表了人文主义的先进之处,也代表了它的局限。㉒

瓦拉证伪的另一个特点是为政治服务。十五世纪中期的人文主义已经不是新生事物。在意大利各地,是众人趋之若鹜的热门。有些人文主义者游食四方,为了争饭碗而做枪手。借用今天英语里的时髦话,就是充当“intellectual terrorist”——知识恐怖分子。瓦拉当时是那不勒斯国王的食客。国王和教皇有争执,瓦拉于是起而证伪,行文中对教皇和教会颇有刻薄之词。不久之后,他又写信向教皇道歉,希望能到罗马工作。他后来在罗马大学当教授,是教皇指派的。应时当令,并没有影响瓦拉证伪的方法和质量。可是它告诉我们一件事情:文艺复兴时期的“人文关怀”主要是对古代语言文化的关怀,不等于后世所说的“人道关怀”。人文主义是一种学问。学问有好坏之分,但是无关人品操守,学问好未必人就好。㉓

瓦拉死于1457年,未及见到印刷术。证伪的论文首次印刷是1517年,在德国。马丁·路德1520年读了证伪论文,之后多次在书信、文章里提到“赠礼”。在他看来,如此拙劣的伪件流行数百年,蒙蔽千万人,说明教廷的虚伪,也说明教会的荒唐无能。㉔瓦拉生前不会想到有宗教改革,更不会想到人文主义以及他自己的文章会对之有所贡献。一篇文字在后世所起的作用,往往是作者始料不及的。

2002年3月13日完稿

(原刊《国外文学》2002年第4期)

注释

①1930年,英国学者Norman H. Baynes著文探讨君士坦丁和教会的关系。这方面的史料主要是君士坦丁本人的诏令、信件和当时的政府和教会的文件。这些文献原件无存,但见引于当时或稍晚的史书。自十九世纪以来欧美的学者一直致力于辨别史书引文的真伪。Baynes的文章立论明确,对史料的考证尤详,正文28页,征引、排比史料的注释及附录73页。该文1975年在美国重印,名为Constantine the Great and the Christian Church(New York: Haskell House Publishers)。另外,英国学者A. L. Jones对君士坦丁的皈依的背景和历史意义有更全面的论述。他的著作是Constantine and the Conversion of Europe(New York: the Macmillan Company,1949)。Jones的书是为一般的读者写的,不带注释,但是行文晓畅明白,书末附有两页书目。

②北非的分歧始于311年,反对派的首领是多纳图(Donatus)。君士坦丁于313年派员调查,之后命令多纳图派停止分裂行为,316年开始强制多纳图派服从。基督是人而非神的说法始于阿里乌斯(Arius),播流甚广。君士坦丁于325年在尼西亚(Nicaea)召开主教会议,指称阿里乌斯的说法是异端。此次会议产生的“尼西亚信经”影响深远。参看Baynes,pp.9—28;Jones,pp.103—125,136—190。

③这个传说的拉丁文写本Vita Silvestri跟《教宗录》里的西尔维斯特事略同名,但是后者晚出,并且吸收了前者的内容。美国学者Christopher Bush Coleman综述各种传说的内容、源流以及欧美学者对它们的研究,详尽清楚,见Constantine the Great and Christianity(New York: Columbia University,1914),pp.152—168。

④关于早期基督教对洗礼的看法以及洗礼在中古文化中的消长,参看Richard Fletcher,The Barbarian Conversion(New York: Henry Holt,1998),pp.276—278,及Peter Cramer,Baptism and Change in the Early Middle Ages(Cambridge University,1993)。Cramer取例奥古斯丁在《忏悔录》中自述的幼时经历:他生下来就曾品盐,成为catechumenus,即“望道者”。这是受洗的预备礼。但是他母亲却未让他真正受洗。有一次他患病,很重了,他母亲这才考虑请人来施洗。后来他病好了,此事又作罢。奥古斯丁生于354年,当时君士坦丁已经死了十七年了,可见“临床受洗”在那个时代十分普遍。见pp.117—118。

⑤Peter Burke, The Renaissance Sense of the Past(New York: St. Martin's, 1970),pp.7—13,19.

⑥Coleman在Constantine the Great and Christianity中附录《诏令》全文,见pp.228—237。

⑦“赠礼”因之流传的《伪西多尔教令集》是西欧中古史上的另一件公案。所谓“教令”实际上是教皇的书信,更确切地说,是教皇对各地的教会来信提出的教义、教规问题所作的答复。教令集就是这些信件抄本的汇编。教廷“官颁”的教令集是很晚才有的,最初都是各地的教会或个人自抄自编。结集的时候除了教皇的信件,还加入主教会议的决议和其他跟教会有关的文件。九世纪中,有人假造了近一百份教令,把它们插编在一本西班牙教会的教令集里,托名西多尔(Isidore Mercator)行世。这本教令集的作伪下了很大功夫,虽然说不上是圆融周至,在当时已经乱真了,所以各地都有传抄。《君士坦丁诏令》就是在传抄的过程里加进去的。这种抄本有很多用途,除了为教会的日常事务提供指南,还可以当做大学法科的教材。“赠礼”因此广为人知。新版《天主教百科全书》(The Catholic Encyclopedia,New York,1999)对《诏令》和《伪教令集》有全面、客观、不存门户之见的论述。详见词条“False Decretals”(作者Louis Saltet)、“Donation of Constantine”(作者J. p.Kirsch)。

⑧F. Zinkeisen, "The Donation of Constantine as Applied by the Roman Church, "The English Historical Review XXXVI, (October,1894), pp.625—632. Zinkeisen所举最早的证据是教皇Hadrian一世写给查理曼大帝的信,信中呼吁查理曼效法君士坦丁,对教会有所捐赠,写信的日期是778年5月。但也有人认为,信中没有“赠礼”字样,无法确认教皇所指的就是《诏令》。确定无疑的例子是1054年,教皇Leo IX在给君士坦丁堡牧首的信里抄录了《诏令》全文。

⑨参看Walter Ullmann, Medieval Papalism(London: Metheun, 1949), pp.107—109, 163—165, 以及V.H.H. Green, "The Donation of Constantine, "The Church Quarterly Review, CXXXV(October, 1942), pp.39—63。

⑩原文见Alighieri Dante, Monarchia, translated and edited by Prue Shaw(New York: Cambridge University Press, 1995), pp.126—128(III, x)。

⑪尼古拉论证的原文见Coleman, Constantine the Great and Christianity, 附录三, pp.238—242。

⑫参看Rudolf Pferiffer, History of Classical Scholarship, 1300—1850(Oxford: Oxford University Press, 1976, 1999年重印本), pp.39—40。

⑬Christopher Bush Coleman整理的瓦拉辩伪论文The Treatise of Lorenzo Valla on the Donation of Constantine: Text and Translation into English(New Haven: Yale University Press, 1922), pp.36—61,69—71,80。此书1971年、1994年均有重印,出版者分别为Russell & Russell Publishers和University of Toronto Press。

⑭关于人文主义者对罗马钱币的收集和研究,参看Roberto Weiss, The Renaissance Discovery of Classical Antiquity(Oxford: Oxford University Press, 1969), pp.167—79。

⑮Coleman, The Treatise of Lorenzo Valla on the Donation of Constantine, pp.84—88.

⑯同上,pp.102,126,参看p.14。

⑰同上,pp.106—110。

⑱G. A. Gilio da Fabriano, “The Errors of Painting(1564), ”reprinted in Art Treatises, ed. p.Barocchi, (1960—62),转引自Peter Burke, The Renaissance Sense of the Past, p.28。

⑲见Ingrid D. Rowland, “Raphael, Angelao Colocci, and the Genesis of the Architectural Orders, ”The Art Bulletin, LXXVI(March, 1994), pp.81—104。

⑳Pferiffer, pp.8—9.

㉑参看Wallace Ferguson, “Humanist Views of the Renaissance, ”The American Historical Review, XLV(Oct. 1939),pp.1—28;Theodor E. Mommsen, “Petrarch's conception of the‘Dark Ages’, ”Medieval and Renaissance Studies, ed. Eugene F. Rice, Jr.(Ithaca, NY: Cornell University Press, 1959), pp.107—129。到了十五世纪,特别是人文主义北渐欧洲其他各国之后,这种地域和时代的偏见有了淡化和改观。北方人文主义者在风格、态度和研究的对象方面自有其特点。

㉒参看Coleman, The Treatise of Lorenzo Valla on the Donation of Constantine: Text and Translation into English, pp.84—85,90—91,108—109; Donald R. Kelley, Foundations of Modern Historical Scholarship(New York: Columbia University Press, 1970),pp.19—50。

㉓最好的瓦拉传记是G. Mancini的Vita di Lorenzo Valla(1891),我不懂意大利文,无从阅读。本文关于瓦拉生平的资料来源,除了此前注出的,尚有下列英文著作:Charles Trinkaus, In Our Image and Likeness: Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought(London: Constable, 1970);Anthony Grafton, Defenders of the Text(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991)。英国人Pecock几乎和瓦拉同时证明“赠礼”是伪件。但是他的方法还是中世纪的逻辑推理。限于篇幅,本文无法介绍。读者如果比较两人的证明,会看到一个有趣的现象:由于没有印刷术,通讯又不发达,文艺复兴在意大利已经达到高潮,而英国却还处在中古。参看Joseph M. Levine, “Reginald Pecock and Lorenzo Valla on the Donation of Constantine, ”Studies in the Renaissance, XX(1973), 118—143, Reginald Pecock, The Repressor of Over Much Blaming of the Clergy, ed. Churchill babington(London: Longman, 1860), Vol. II, pp.350—360, V.H.H. Green, Bishop Reginald Pecock(Cambridge: Cambridge University Press, 1945), pp.183—187。

㉔参看John Dillengerger, ed., Martin Luther: Selections from his writings(New York: Doubleday, 1961), p.440; John M. Todd, Martin Luther: A Life(New York: Crossroad, 1982), p.165。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。