有学者把它与《报恩奉盆经》相比较,根据文句判定此经是疑伪经或部分经文伪妄。比如池田澄达认为,在印度确实存在没有继嗣的祖先受倒悬之苦的信仰,“盂兰盆”三字具足表示倒悬之义,如此看来,“以百味饮食安盂兰盆中”等语句应该是中国人附加的。特别是与《报恩奉盆经》结尾相当的语句,此经作“此大会大菩萨皆大欢喜,而目连悲啼泣声释然除灭,是时目连其母即于此日得脱一劫鬼之苦”,至此《盂兰盆经》的故事大致结束了。接下来的部分基本是前文的重复,而且在此重复文中出现了“安盂兰盆中”之句。因此《报恩奉盆经》所缺失的后半部分是中国人自己编撰的[6]。本田义英完全赞成这个结论[7]。又如藤野立然认为,此经行文杂乱无章,不是由连续的梵文翻译而来。如果是翻译,“往饷其母”、“化成火炭”、“尽世甘美”等与《孟子》相关的语句,译者不容易做到,此经即使不能说与《孟子》有直接的关系,至少也和孟学有一些关系。现在所见到的《盂兰盆经》是由三个文献杂糅而成:最初的文献是目连救母传说,作者受到了儒家、孝道思想的影响;其次是类似《灌腊经》的文献,作者熟悉翻译佛经的语句,并目睹了当时的盂兰盆行事;最后的文献仿效翻译佛经的形式,试图集大成[8]。

池田澄达的观点以《报恩奉盆经》确实是翻译佛经和“盂兰盆”这个词语表示倒悬之义为必要前提,但这二者尤其是“盂兰盆”的语义一直都是颇有争议尚无定论的议题,由此得出的结论可信度实在不高。而藤野立然的观点则给人一种似是而非的感觉。我们认为此经确实是在其他文献的基础上发展起来的,但并不是由三个文献杂糅而成。另外,把此经与《孟子》或孟学联系起来好像有些勉强。

还有学者根据道教中元日及其思想判定此经是疑伪经。比如萧登福认为,此经是受中土祭祖及道教荐亡思想影响而杜撰的,其所提出的7个理由与道教相关的有四:七月十五是道教中元节,乃地官赦罪救赎先人之日;佛教自业自得,不像道教重孝道;借众力以荐拔,和汉世三张饭贤借高道来消灾解厄相同;此经与唐初中元节诵念的道经《太上洞玄灵宝三元玉京玄都大献经》(简称《大献经》)相似[9]。又如吉冈义丰虽然没有明确指出此经是疑伪经,但他认为此经立足于道教三元(特指中元)祭祖思想,推测先有道教《三元品戒经》成立,随之为《三元品戒经》增修了把三元与祭祖联系起来的“功德轻重”这部分内容,然后在此内容的基础上作成《盂兰盆经》、《大献经》[10]。

萧登福的论证基本上没有力度,他提到的4个理由看起来与道教相关,但都不能深究。比如说到此经与《大献经》的关系,其实唐代的玄薿在其《甄正论》卷3就已提到“道士刘无待又造《大献经》以拟《盂兰盆》”;吉冈义丰把《大献经》的敦煌本和道藏本进行比较,分析敦煌本的全文内容,指出《大献经》应该是模仿此经而作的[11],这才算把两经的关系讲明白,而萧登福却用“相似”一词点到为止。另外,关于中元日及其思想,也说得很含糊,事实上,如同佛教的自恣日与祭祀祖先没有关系一样,道教的三元、三官是指天神在当日降至人间分别善恶罪福,为人增减寿算,也与祭祀祖先完全没有关系,岩本裕[12]、吉冈义丰[13]都提到了这一点。而吉冈义丰对此经的判定虽然论证很严谨,但其立论前提却让我们颇有疑惑。如前所述,佛教的自恣日、道教的中元日本来都与祭祖没有关系,那么,既然道教中元日可以与祭祖的内容相结合,从理论上来讲,佛教自恣日也同样可以直接与祭祖的内容结合起来,而未必一定像吉冈义丰论证的那样——先有中元日与祭祖的结合,再与自恣日产生联系。也就是说,《三元品戒经》“功德轻重”这部分内容和《盂兰盆经》完全有可能是分别把中元日或自恣日与祭祖的内容相结合,各自独立形成的。

以上各位学者的论证过程或许存在一些缺失,但认为此经是疑伪经的结论,我们完全同意。关于这个结论,入泽崇根据佛教的行事和戒律进行的论证难以驳斥、令人信服。他认为佛教中存在报恩思想,但佛教的报恩以对父母的教化为中心,而此经的主题却是“盂兰盆的布施=报恩”,这是立足于《报恩奉盆经》“奉盆=报恩”的原型形成的,此经(包括《报恩奉盆经》)所说的报恩的非佛教化显而易见。7月15日向僧人施食就是报恩,从来没有哪里讲到过。另外还指出,翻译佛经中,原样记载先受食后咒愿的印度佛教传统的文献很多,但在中国也产生了先咒愿后受食的说法。义净《南海寄归内法传》提及印度完全没有食前咒愿一事,也说明了何时咒愿在当时的中国和印度是不同的。《四分律行事钞》卷下3《计请设则篇》谈到食前咒愿是道安规定的,此经所言先咒愿后受食就是沿袭了这一规定[14]。

对于此经是疑伪经的判定,我们还可以从以下语言现象(这里主要是指用词)来补充论证。

第一,文中出现了能够帮助我们判定其疑伪经身份的传统文化词语——三公。

国王太子王子、大臣宰相、三公百官、万民庶人行孝慈者。[15]

三公,古代中央三种最高官衔的合称。周以太师、太傅、太保为三公;西汉以丞相(大司徒)、太尉(大司马)、御史大夫(大司空)为三公;东汉以太尉、司徒、司空为三公;唐宋沿东汉制,但已非实职;明清沿周制,唯只用作大臣的最高荣衔[16]。

这个指称中国古代官制的传统文化词语不应该也不可能出现在翻译佛经中。查检汉文佛典情况确实如此。除此经1见之外,其他表示此义的“三公”都见于中土撰著类佛典文献[17]。比如:“滥死者普加褒赠,三品以上赠三公,五品以上赠令仆。”(北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》卷1)“柳下惠不以三公之位易其行,段干木不以其身易魏文之富。”(梁僧祐《弘明集》卷1)“至年高大,以绢一尺,真朱闭气书符,佩臂上,三公大贵敬来问之。”(疑伪经《龙树五明论》)“或付天子国王三公,令欲不弘此经于国。”(疑伪经《大梵天王问佛决疑经》)

第二,文中使用了一个非常可疑的佛教词语——欢喜日。

于七月十五日佛欢喜日、僧自恣日,以百味饭食安盂兰盆中。

看起来“欢喜日”与“自恣日”一样是个佛教词语,特指农历七月十五日。近现代以来比较有影响力的佛学辞书大都收录了“欢喜日”这个条目,解释也基本相同,即七月十五日是结夏安居圆满之日,其间有多人证果,佛欢喜之,故称为欢喜日。有的辞书还指出,后世凡十五日皆谓欢喜日[18]。但实际上无论是翻译佛经,还是玄奘《大唐西域记》、义净《南海寄归内法传》这些作者亲历印度后的实录撰述著作,都从未提及关于欢喜日的任何说法或仪式,更从未提及七月十五日是佛欢喜日。

查检汉文佛典,“欢喜日”出现频率较低,此经(包括对此经文句的引用)除外,其使用情况可分为三类:A.见于此经的相关注疏,各家对“欢喜日”的解释大致相同,但都没有指出它的佛教来历或佛经依据。比如:“佛欢喜日者,如来应世本为度生,今自恣日众僧如法相教相谏,展转相成,能令正法久住;又檀越得因此修供作福,广行孝慈,畅佛本怀,故名佛欢喜日也。”(明智旭《盂兰盆经新疏》)“欢喜日,比丘九旬加行日满,倍更恳诚,称佛本意,宁不欢喜?”(清元奇《盂兰盆经略疏》)B.见于明清其他中土撰著类文献,继承《盂兰盆经》的说法,多用在序跋中题记日期。比如:“岁在甲午孟秋佛欢喜日,鼓山比丘元贤稽首和南序。”(明元贤《般若心经指掌序》)“光绪丙戌年七月佛欢喜日,观如书于扬州藏经院。”(清观如《莲修必读自序》)“惟七月之望为佛欢喜日,普天下尽演瑜伽施食法,大士亲领众囚赴食。”(清彭际清《居士传》卷50《徐成民》)C.见于提示“欢喜日”佛教渊源的文献,仅共4例,具体如下:

(1)(净饭)王言:“我子虽舍转轮圣王,今得法转轮王,定得大利,无所失也。”王[19]心大欢喜。是时斛饭王家使来,白净饭王言:“贵弟生男。”王心欢喜言:“今日大吉,是欢喜日!”语来使言:“是儿当字为阿难。”(后秦鸠摩罗什《大智度论》卷3)

(2)阿难者,此云欢喜,一者形容端正见者欢喜;二者佛得道夜生,谓欢喜日生,名欢喜。三者过去发愿,愿名欢喜。(隋吉藏《法华义疏》卷1)

(3)阿难者,此云无染,支道林云博闻,旧翻欢喜,凡有三义。一者释迦过去发愿,愿我成佛,持[20]者名曰欢喜。二者阿难是佛得道夜生,净饭王云:“今是欢喜日,可络[21]此儿以为欢喜。”三者阿难形容端正,见者欢喜,故名欢喜。(隋吉藏《维摩经义疏》卷3)

(4)“乔答摩不死,今在菩提树下证得无上正遍知道。”时净饭王及宫人国臣忽闻此言,踊跃欢喜。当此之时,甘露饭王诞生一子,以诸众人欢喜日生故,因号此儿名曰阿难陀。(唐义净《根本说一切有部毗奈耶破僧事》卷13)

通过分析“欢喜日”的使用情况可知,只有C的4个用例能够揭示这个词语的佛教根据。这2例翻译佛经和2例中土撰著讲述了同一个内容:阿难诞生于释迦牟尼成道之日,于是取名阿难,义为欢喜。因此,如果硬是勉强把“欢喜日”看作佛教术语,那么这个日子所指应该是释迦牟尼成道之日,虽然释迦牟尼成道之日有二月八日、四月八日、三月八日或三月十五日、十二月八日各种说法,但却从来没有与七月十五日扯上过关系,所以我们认为此经“七月十五日佛欢喜日”的叙述毫无佛教依据,释迦牟尼成道之日是佛教极为重要的基本常识,此经如果确实存在据以翻译的原典,应该不会出现如此大的误差。佛学辞书中仅仅源于此经而被收录的所谓佛教词语“欢喜日”及其解释,也因此变得非常可疑了。

二、《盂兰盆经》与几部相关汉文佛典的关系

根据历代经录的记载,《盂兰盆经》可能与《灌腊经》、《报恩奉盆经》、《净土盂兰盆经》有些关联。这里以经录记载为基础,运用内容比勘的方法稍微谈谈《盂兰盆经》与这三部汉文佛典之间的关系。

1.《盂兰盆经》与《灌腊经》的关系

《灌腊经》又名《般泥洹后灌腊经》、《般泥洹后四辈灌腊经》,现收录于《大正藏》第12册,经号为391,题名西晋竺法护译。经录中最早的记载见于《祐录》卷4《新集续撰失译杂经录》。其后《法经录》卷3指出,它与《报恩奉盆经》、《盂兰盆经》并是小乘失译经,三者同经异译。《仁寿录》卷2、《静泰录》卷2从其说。《长房录》的记载较之《法经录》等更为详细,卷14认同它与《报恩奉盆经》、《盂兰盆经》三者同经异译,又在卷6明确交代是西晋竺法护译经。《内典录》卷2并卷7、《大周录》卷9从其说。《译经图纪》仅在卷2交代西晋竺法护译。《开元录》虽然认同它是西晋竺法护译,但在卷12明确指出:“此《灌腊经》,《大周》等录皆为重译,云与《盂兰盆经》等同本异译者,误也。今寻文异,故为单本。”《贞元录》从其说。

据上所述,《开元录》之前除《祐录》、《译经图纪》之外的其他6部经录,都认为《灌腊经》与《盂兰盆经》是同经异译的关系,《开元录》、《贞元录》则认为它们是两部不同的翻译佛经,并非同经异译。所谓同经异译,简单地讲就是同一部佛经原典存在着不同的汉文翻译,可以是不同时代的异译,也可以是同一时代不同译者的异译。即使原典的版本可能有所不同而使情况变得比较复杂,但依照以下两个标准来判别同经异译也还是科学有效的:第一,都是翻译佛经,有共同的原典来源;第二,经文内容大致相同。根据第一条标准,认为二者同经异译的观点不攻自破,我们已经判定《盂兰盆经》的性质是中国人假借翻译佛经的形式自己编撰的疑伪经,因为不是翻译佛经,因而也就不可能与其他汉文佛经有共同的原典来源了。

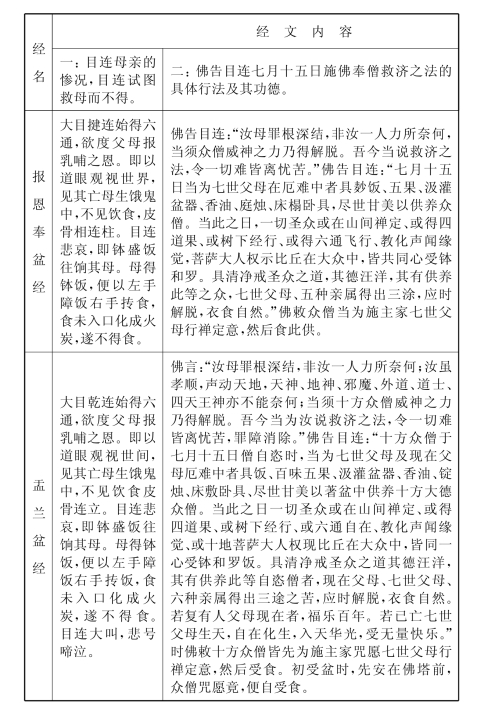

虽然《灌腊经》和《盂兰盆经》不是同经异译,但二者内容上的相关度还需要对经文内容进行比勘才能明了。《灌腊经》全文仅约五百字,经典形态上序分、正宗分、流通分三分具足,经文的主体内容即正宗分粗略地讲述了四月八日、七月十五日灌腊当如何行;如不行,将有哪五罪、哪三恶道的罪报;并用一句话解释了何为灌腊。《盂兰盆经》全文约九百字,同样具足序分、正宗分、流通分,经文的主体内容即正宗分可以明确地分为三部分,层层推进。首先讲述目连母亲的惨况,目连试图救母而不得;接着佛告目连七月十五日办盂兰盆施佛奉僧这一救济之法的具体行法及其功德;最后以一问一答的方式,重申一切佛弟子行孝顺者,皆当奉盂兰盆救度现世乃至七世父母。《灌腊经》和《盂兰盆经》之间的唯一相关点在于,《灌腊经》中有这样一句:“七月十五日,自向七世父母、五种亲属有堕恶道勤苦剧者,因佛作礼福,欲令解脱忧苦,名为灌腊。”除此之外,二者的内容基本没有相关性。

因此,我们认为《灌腊经》和《盂兰盆经》应该是两部不同的汉文佛典。不过《灌腊经》的性质到底是不是翻译佛经,以及它的译(作)者、产生时代,可能都还需要重新考辨。毕竟它被认为是西晋竺法护译经始自《长房录》,而此前较早的《祐录》、《法经录》都认为它是失译经,这不得不引起我们的注意。

2.《盂兰盆经》与《报恩奉盆经》的关系

《报恩奉盆经》又名《报像功德经》,现收录于《大正藏》第16册,经号为686,题名“缺译附东晋录”[22]。经录中最早的记载见于《法经录》卷3,认为它与《盂兰盆经》、《灌腊经》并是小乘失译经,三者同经异译。其后,《仁寿录》卷2、《长房录》卷14、《静泰录》卷2、《内典录》卷7、《大周录》卷9从其说。《开元录》的记载却为之一变,卷3、卷12都指出它是东晋失译经,与《盂兰盆经》二者同经异译,卷12还指出(二者)“莫辨先后,广略稍异”。《贞元录》从其说。

无论如何,历代经录都认为《报恩奉盆经》和《盂兰盆经》是同经异译的关系。就像判别《灌腊经》和《盂兰盆经》不是同经异译一样,我们已经判定了《盂兰盆经》的疑伪经性质,因而也就不存在它与其他汉文佛经译自同一部佛经原典的可能了。

虽然《报恩奉盆经》和《盂兰盆经》不是同经异译,但比勘经文,我们发现二者在内容上有很大的相关性。《报恩奉盆经》全文将近四百字,虽然篇幅比《灌腊经》还短,但经典形态上却同样序分、正宗分、流通分三分具足。经文的主体内容即正宗分相当于《盂兰盆经》内容的前两部分,首先讲述目连母亲的惨况、目连试图救母而不得;然后佛告目连七月十五日供养众僧这一救济之法的具体行法及其功德。内容上的不同体现在两点:一是《报恩奉盆经》全文没有“盂兰盆”这个词语出现;二是《报恩奉盆经》缺少《盂兰盆经》内容的第三部分:重申一切佛弟子行孝顺者,皆当奉盂兰盆救度现世乃至七世父母。如果不考虑有差异的这两点,仅就内容相当的部分来看,二者的行文基本相同。参见下表:

概括说来,《报恩奉盆经》的叙事相对算是完整的,《盂兰盆经》对此全盘照搬,其间添改了一些修饰润色性文句,使语言变得更流畅更形象了;之后又增加了《报恩奉盆经》所没有的内容,增加的这部分内容实际上是二者经文内容第二部分的复述和重申,但把供奉众僧的施事者很明确地推广到了一切佛弟子,借此《盂兰盆经》的编撰目的得以明晰并强化。总之,与《报恩奉盆经》相比,《盂兰盆经》叙事更完整、语言更流畅、目的更明确,《盂兰盆经》应该是在《报恩奉盆经》基础上润色加工而成的。而且,我们认为《报恩奉盆经》的性质并不是历代经录所记载的“失译经”,它应该和《盂兰盆经》一样是中国人假借翻译佛经的形式编撰而成的疑伪经,但是无须为它单独立目,因为根据它和《盂兰盆经》经文内容的相关度来看,二者应该归为同一部疑伪经名下(我们以《盂兰盆经》名之),就是说《盂兰盆经》目前包括《报恩奉盆经》和《盂兰盆经》两个异本,这两个异本代表了《盂兰盆经》的两个系统,早期系统以《报恩奉盆经》为代表,后期系统以《盂兰盆经》为代表。

3.《盂兰盆经》与《净土盂兰盆经》的关系

《净土盂兰盆经》又名《大盆经》、《大盆净土经》、《净土大盆经》[23],历代大藏经以及《大正藏》、《中华大藏经》均未见收录。敦煌遗书保存有1号首尾俱全的完整写本P.2185,首尾题署均作“佛说净土盂兰盆经”。经录中最早提到此经的是《内典录》,在卷7“《盂兰盆经》”下注释曰:“又别本五纸云《净土盂兰盆经》,未知所出。”卷9“《盂兰盆》”下又注释曰:“与《灌腊经》、《报恩奉盆经》、《净土盂兰盆经》同。”2见都出自注解文字,道宣没有把它作为一部佛经单独著录。真正对此经进行著录的是《开元录》,将其列入卷18《疑惑再详录》,评论说:“新旧之录皆未曾载,时俗传行,将为正典,细寻文句,亦涉人情,事须审详,且附疑录。”《贞元录》从其说。

《内典录》卷9所言“同”应该是指同经异译,卷7、卷9的两处注解有些出入,可能道宣认为《盂兰盆经》和《净土盂兰盆经》是同经异译的关系;《开元录》、《贞元录》则认为《净土盂兰盆经》是疑伪经,没有论及二者的关系。就像判别《灌腊经》、《报恩奉盆经》和《盂兰盆经》不是同经异译一样,《盂兰盆经》的性质决定了它不可能与其他汉文佛经译自同一部佛经原典。

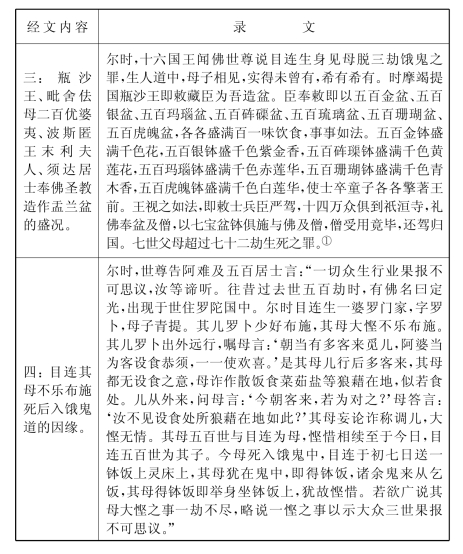

虽然《净土盂兰盆经》和《盂兰盆经》不是同经异译,但二者并非毫无关系,它们在内容上有一定相关性。《净土盂兰盆经》全文约一千七百字,具足序分、正宗分、流通分,经文的主体内容即正宗分可以明确地分为四部分:第一部分,目连以神通力遍寻亡母所在而不得;第二部分,佛告目连其母所在之处,解说夏安居后月十五日造作盂兰盆[24]的救济之法,极言目连母亲脱离饿鬼三劫之苦后目连的欢喜之情;第三部分,目连奉佛圣教告一切大众皆当造作盂兰盆使七世父母脱罪,详细描述瓶沙王、毗舍佉母二百优婆夷、波斯匿王末利夫人、须达居士备办盂兰盆施佛奉僧的具体情况;第四部分,以一问一答的方式,通过定光佛时目连之母悭惜不乐布施的故事,讲述其入饿鬼道的因缘,并开示大众因果报应不可思议。对比《盂兰盆经》可知,二者主体内容的第一、二部分虽然行文上差异较大,但叙事梗概和主旨却是相同的;二者内容上相差甚远之处在于《净土盂兰盆经》第三、四部分内容是《盂兰盆经》所没有的。这里以P.2185为依据,对《净土盂兰盆经》第三、四部分内容略作节录:

① 以下还有三段,分别描述毗舍佉母二百优婆夷、波斯匿王末利夫人、须达居士造作盂兰盆的情况,大体与此段文字相同,只是描写没有这么华丽具体。

综上所言,我们认为《净土盂兰盆经》应该是以《盂兰盆经》为参考敷衍而成的另一部疑伪经。二者的内容有一定相关性,但其间相当大的差别又不能让人把它们归为同一部疑伪经。学界对《净土盂兰盆经》研究不多,但一般都认为它是与《盂兰盆经》有关的一部疑伪经,我们认同这个观点。

三、《盂兰盆经》的成立时间

对此经何时成立这个问题,学者们没有像对待真伪那样既摆事实又讲道理地热烈讨论了,大多是顺带提上一句。比如冈部和雄根据文献记载推测它成立于东晋末(400年前后),理由是《道安录》中不见记载,而如《荆楚岁时记》所载,六世纪盂兰盆供已经流行[25]。吉冈义丰推测如果《三元品戒经》成立于五世纪初,那么此经最早可能成立于五世纪中期。然而根据对三元的成立、《三元品戒经》的出现等问题的解释不同,大致回溯半个世纪也是可能的,即认为它成立于四世纪末或五世纪初可能也无可非议[26]。萧登福、辛岛静志对此经的真伪判定完全相反,但对其成立时间的认识却基本一致,萧登福[27]认为是竺法护杜撰,辛岛静志认为此经的词语及用法比起鸠摩罗什译经更为古老,与竺法护译经很相似,应该是竺法护或鸠摩罗什之前的其他某人所翻译[28]。

这里稍微评价一下辛岛静志的观点。任何一部文献的词汇都分为两部分,一是沿用自前代的词语及用法,二是它所处时代的词语及用法,无论是自然而然无意识地沿用还是刻意为之都是正常且普遍的事情,因此除非经过穷尽性考察证实每一个词语及用法都见于鸠摩罗什之前的译经,否则绝不能根据那么几个词语就下此结论。相反却可以利用文献中出现的前代所没有的词语及用法来鉴别它的时代,这也正是语言学方法鉴别语料的理论依据。下面我们也运用语言学方法(这里主要指词汇证据)来考订此经的成立时间。

耶魔

天神、地神、耶魔、外道、道士、四天王神亦不能奈何。[29]

耶魔即邪魔,佛教术语,指妨碍菩提道之邪法恶魔[30]。中古汉文佛典“耶(邪)魔”一词出现很少,约自后秦始见有使用[31],比如:“从发心不生倒,不起邪魔破菩提心故,名童真住。”(后秦竺佛念《菩萨璎珞本业经》卷2)“十三者菩萨不得信邪魔道,十四者菩萨不得持恶行教人。”(刘宋求那跋摩《菩萨内戒经》)“四十者菩萨不得卖经法,四十一者菩萨不得至邪魔道家。”(同上)

但学界对这两部佛经的题署均有所质疑:吕澂、蓝吉富、望月信亨等都认为《菩萨璎珞本业经》是假托题署的疑伪经[32];且吕澂认为《菩萨内戒经》是失译经,误题求那跋摩译[33]。据此而言,该词的产生时间目前尚无法确知。不过《菩萨璎珞本业经》首见于《祐录》卷4《新集续撰失译杂经录》,并有其本,所以该词在梁代之前应该已经产生。

此后,“耶(邪)魔”一词都出现在南北朝末、隋代及其以后的文献中。比如:“足广百步头柱天,主食邪魔口容山,朝食五百,暮啖三千。”(《全后周文》卷20甄鸾《戒木枯死》)“邪者魔也,正者圣也。邪魔多种,谓邪恶、邪俗、邪偏、邪渐。”(隋灌顶《大般涅槃经疏》卷11)“邪魔虽多,不出九十五种,故偈云:命终生鬼趣九十五眷属也。”(隋灌顶《观心论疏》卷1)“为诸邪魔所扇惑故,使愚痴者谤毁如是甚深般若波罗蜜多。”(唐玄奘《大般若波罗蜜多经》卷181)

自恣日

于七月十五日佛欢喜日、僧自恣日,以百味饭食安盂兰盆中。

自恣日,佛教术语,一般说是夏安居的竟日,即最后一天,如果夏安居从四月十六日开始,自恣日为七月十五日;如果夏安居从五月十六日开始,自恣日为八月十五日[34]。也有说是夏安居竟日的第二天。自恣又云随意,众僧在这一天反省夏安居中的行为,随他人之意举发自己所犯的罪,而后忏悔[35]。

汉文佛典“自恣日”一词都出现在东晋及其以后文献中[36]。较早的用例比如:“若比丘聚落中安居,闻城中自恣日种种供养竟夜说法,众欲往者,应十四日自恣已得去。”(东晋佛陀跋陀罗、法显《摩诃僧祇律》卷27)“尔时有众多比丘,于自恣日在非村阿练若未结界处道路行。”(后秦佛陀耶舍、竺佛念《四分律》卷37)“以僧自恣日,忆本所习,即以香花供养此塔。”(元魏吉迦夜、昙曜《杂宝藏经》卷5)“世尊自恣日与诸比丘前后围绕,露地而坐。”(刘宋佛陀什、竺道生《五分律》卷19)

从佛教的戒律和行事来看,情况也正好吻合,自恣的仪式和活动举行于夏安居结束之时,而“我国行安居之制始于后秦时代,其时由于《十诵律》、《广律》等之传译,皆详细解说安居之作法,我国僧人乃依之而行结夏”[37]。因此,夏安居结束之时举行的仪式和活动,肯定是伴随着《十诵律》等律部经典的翻译、夏安居制度的产生而产生的。“自恣日”的出现,应该不可能早于这些律部经典的翻译以及夏安居之制的实行。

还有一个与“自恣日”相关的词语——自恣僧。

其有供养此等自恣僧者,现在父母、七世父母、六种亲属得出三途之苦。

汉文佛典“自恣僧”一词用例不多,除此经2见之外,其他都出现在后秦及其以后的文献中。较早的用例比如:“诸六群比丘懈怠懒惰,说戒自恣僧羯磨时不来。”(后秦弗若多罗、鸠摩罗什《十诵律》卷15)“有衣与自恣僧,自恣僧应分;若施现前僧,现前僧应分。”(刘宋僧伽跋摩《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷7)“若檀越施此自恣僧物回与彼自恣僧者,物应还此。”(唐道宣《四分律删繁补阙行事钞》卷2)

四道果

一切圣众或在山间禅定,或得四道果,或树下经行。[38]

四道果,佛教术语,同“四果”,指声闻乘修行所得的四种证果,依阶段分别为须陀洹果(预流果)、斯陀含果(一来果)、阿那含果(不还果)、阿罗汉果[39]。

汉文佛典“四道果”一词都出现在后秦及其以后文献中[40]。较早的用例比如:“于四道果中必当证成须陀洹果,若斯陀含果,若阿那含果,若阿罗汉果。”(后秦佛陀耶舍、竺佛念《四分律》卷10)“破是重禁,现身不得四道果。”(后秦鸠摩罗什《大智度论》卷76)“若言四倒异四果者,是亦名为诳于如来,何以故?四倒即是四道果故。”(北凉昙无谶《大方等大集经》卷13)“若女人出家受具足戒,能得沙门四道果不?”(刘宋佛陀什、竺道生《五分律》卷29)

年年

年年七月十五日,常以孝顺慈忆所生父母乃至七世父母。[41]

中土文献“年年”一词最早用例如下:

近世有人居海滨者,年年八月有浮槎去来不失期。(旧题西晋张华《博物志》卷10)

据书目题解,《博物志》目前所见10卷本并非张华原书,乃后人钩稽辑佚并杂以他说拼合而成[42]。如果这1例暂时不予考虑,则“年年”一词都出现在东晋及其以后。较早的用例比如:“以后年年大得蚕,今之作膏糜像此。”(东晋干宝《搜神记》卷4)“此物繁息,一种永生,蔓延滋漫,年年稍广。”(北魏贾思勰《齐民要术》卷3《种蒜》)“年年水旱,牛马殪踣,桑柘焦枯,饥馑相仍。”(《魏书》卷16《京兆王列传》)“愿自今以后,赐年年奉使。今奉微物,愿垂哀纳。”(《全宋文》卷61诃罗陁国王坚铠《遣使奉表》)

汉文佛典中,此词也都出现在东晋及其以后。较早的用例比如:“毗舍离人年年请僧食,食已施钵,时比丘不受用此钵。”(东晋佛陀跋陀罗、法显《摩诃僧祇律》卷10)“阿毗昙师者供养阿毗昙,律师者供养律,年年一供养,各自有日。”(东晋法显《法显传》)“彼于王舍城中有田业,年年从舍卫国至王舍城按行田业。”(后秦佛陀耶舍、竺佛念《四分律》卷50)“诸比丘尼年年与弟子受具足戒,弟子众多,不能一一教诫。”(刘宋佛陀什、竺道生《五分律》卷13)

盆器

具饭、百味五果、汲灌盆器、香油□烛、床枕卧众具,尽施甘美,以着盆中。[43]

中土文献“盆器”一词最早用例看似如下:“至五更初顿服,天明取下腰间恶血物,用盆器贮。”(《肘后备急方》卷4)目前所见《肘后备急方》8卷,应题名东晋葛洪撰、梁陶弘景、金杨用道补,因为该书屡经后人窜乱增益,最初为东晋葛洪撰《肘后救卒方》3卷,后经陶弘景增补,再经金杨用道增补才成为今所传《肘后备急方》[44]。因为语料的纯粹性被破坏,所以书中语言现象的时代需具体分析,不能一概而论。这段文句具体出自卷4《治卒患腰胁痛诸方》杨用道所增《附方》之《斗门方治腰痛》,而《斗门方》一书今无传本,亦不见于史志书目,佚文散见于《证类本草》以降的各种医书,范春燕、王家葵、何霖考订其“成书于五代宋初之际,亡佚于两宋之间”[45],据此,《肘后备急方》中的“盆器”则当代表五代宋初的用例。

实际上“盆器”在中土文献的使用始自唐代。比如:“右五味以水一石五斗煮取,米熟为度,大盆器贮于上。”(唐王焘《外台秘要》卷10)“以银铜沙罗或好盆器坐一金铜或木佛像,浸以香水,杨枝洒浴。”(北宋孟元老《东京梦华录》卷10)

汉文佛典中使用不多,都出现在东晋及其以后。较早的用例比如:“比丘不得妄语,复不得示钱物处,应示釜镬盆器等。”(东晋佛陀跋陀罗、法显《摩诃僧祇律》卷14)“诸有所须盆器米面盐醋之属,莫自疑难。”(后秦鸠摩罗什《妙法莲华经》卷2)“见卧具床榻、釜镬盆器、斗斛瓶瓮众僧生活物无所乏少。”(后秦弗若多罗、罗什《十诵律》卷59)“我今佐汝,及以种种瓫器米面与汝作食。”(元魏吉迦夜、昙曜《杂宝藏经》卷4)

这段文句中还有一个词语值得关注。如同脚注指出的那样,“床枕卧众具”,《大正藏》作“床敷卧具”,参校的宋、元、明、宫四本也都没有异文;更重要的是,唐宗密《盂兰盆经疏》(包括它的子疏,比如宋元照《盂兰盆经疏新记》、宋遇荣《盂兰盆经疏孝衡钞》等)、明智旭《盂兰盆经新疏》、清元奇《盂兰盆经略疏》在复述经文时,也都与《大正藏》相同。因此这里原文可能应该是“床敷卧具,尽世甘美”。

“床敷”目前未见收录于任何辞书,它的所指应该与“坐具”、“卧具”类似,指铺设在地上或座席床榻之上的布帛织物,僧人用来护衣、护身或者护座席床榻等器具。

汉文佛典“床敷”一词最早用例如下:

普以供养衣被饮食、床敷卧具、病瘦医药。(西晋竺法护《渐备一切智德经》卷2)

这是东晋之前的唯一用例,但不甚可靠。据校记,“床敷卧具”,宋、元、明、宫四本作“床卧坐具”,圣本作“床卧具”。因此这一用例暂时不予考虑。

此例除外,汉文佛典中“床敷”都出现在东晋及其以后[46]。较早的用例比如:“旧比丘不得令床敷处处弃捐,令虫啖食而置。”(东晋佛陀跋陀罗、法显《摩诃僧祇律》卷34)“施诸所安,衣服饮食,床敷医药,一切乐具,作于如是无量供养。”(后秦鸠摩罗什《大树紧那罗王所问经》卷3)“彼比丘尼无病二人共同床卧,随胁着床敷一一波逸提,随转一一波逸提。”(后秦佛陀耶舍、竺佛念《四分律》卷26)“种种杂色床敷卧具,资生所须。”(北凉昙无谶《大般涅槃经》卷7)“喜患黄病,口常咸苦,床敷虽软,得坚恶触。”(元魏瞿昙般若流支《正法念处经》卷13)

综上所述,通过考察《盂兰盆经》中出现的“耶(邪)魔”、“自恣日”、“自恣僧”、“四道果”、“年年”、“盆器”、“床敷”这7个词语,我们认为此经的出现应该在东晋后秦之后,尤其是根据“自恣日”、“自恣僧”这2个词语,我们推测这部疑伪经的编撰可能是在律部主要经典《摩诃僧祇律》、《十诵律》、《四分律》、《五分律》传至中国之后的事情,其成立时间最早可能是在五世纪上半叶。

四、“盂兰盆”的语源、语义

明确了《盂兰盆经》的性质和成立时间,我们来说说与此经密切相关的“盂兰盆”这个词语。围绕该词的语源、语义,不仅古代佛教学家聚讼不已,近现代以来在此经的本体研究中讨论最为激烈的也是这个问题。

先回顾一下古代佛教学家的观点。

一种观点认为该词是一个梵汉合璧词,即盂兰是梵语的音译,义为倒悬或救倒悬;盆是汉语固有词,指盛食设馔的器皿。唐慧净《盂兰盆经赞述》、唐宗密《盂兰盆经疏》、宋志磐《佛祖统纪》、宋道诚《释氏要览》、宋法云《翻译名义集》、明智旭《盂兰盆经新疏》、清灵耀《盂兰盆经疏折中疏》、清元奇《盂兰盆经略疏》均持此说。比如:“盂兰是西域之语,此云倒悬;盆乃东夏之音,仍为救器。若随方俗,应曰救倒悬盆。”(《盂兰盆经疏》卷2)“盂兰乃是梵语,正云乌蓝婆拏,此翻救倒悬……盆字是华言,乃贮食之净器,一切碗钵通名为盆。”(《盂兰盆经新疏》)

另一种观点认为该词是一个完全的梵语音译词,即三个字都来自梵语的对音。持此观点的人不多,代表性的解释有两家,但两家解释稍有不同。一是唐玄应,他在《玄应音义》中指出:“盂兰盆,此言讹也。正言乌蓝婆拏,此译云倒悬……旧云盂兰盆是贮食之器,此言误也。”二是宋遇荣,他在《盂兰盆经疏孝衡钞》卷1中说:“盆亦讹略,旧云盆佐那,新云门佐罗,亦云门佐曩,华言救器。”即认为“乌蓝婆拏”仅与“盂兰”对音,“盂兰盆”是梵语“乌蓝婆拏盆佐那”的音译讹略。

总体而言,这两种观点都以《盂兰盆经》是翻译佛经为前提,认为该词源自梵语。不过从上下文来看,认为“盆”是汉语固有词、表器皿义的观点看起来比较文通意顺。但是玄应的观点在后世影响极大,其一就是比较有影响力的佛学辞书、大型语文辞书比如《佛光大辞典》、《望月佛教大辞典》、《汉语大词典》等都沿用了他的解释[47]。究竟这两种观点孰是孰非,让我们来看看近现代以来学界对该词的重新认识。

最早要追溯到池田澄达、荻原云来,他们立足于玄应的观点,指出该词是ullambana的音译。ullambana是俗语,正确的梵语是avalambana,avalambana变成olambana,接着o又变成u、再加上子音重迭就变成了ullambana。巴利语uppīl·eti梵语作avapīd·ayati就是例证[48]。此说很有代表性,与玄应的观点结合在一起通行于世,上面说到的那些辞书都提及该词的原语是ullambana。

实际上,查看《汉译对照梵和大辞典》可知,avalambana汉译一为垂、执、执捉,见《梵汉对照佛教辞典》、《梵藏汉和四译对校翻译名义大集》;二为境、境界,见梵语《大方广佛华严经》[49]。ullambana汉译为倒悬,见《玄应音义》。音写为盂兰盆、乌蓝婆拏,见《玄应音义》[50]。

据此,avalambana虽然有悬垂之义,但释为倒悬或救倒悬就有些勉强了,ullambana自身也很可疑。《汉译对照梵和大辞典》直接参考梵文佛典,收录的词条基本上都注明了出自哪部或哪些梵文佛典,ullambana却仅交代出自《玄应音义》,也就是说ullambana在梵文佛典中未见使用,这种情况在《汉译对照梵和大辞典》中很少见。当然我们可以为此作出解释:毕竟《汉译对照梵和大辞典》参考的梵文佛典数量有限,ullambana刚好就没有出现在这些梵文佛典中也是有可能的。不过因为客观条件限制,没有更多的梵文佛典可供查阅,所以想要直接反驳这个解释也没有办法。

没有办法直接反驳梵文佛典可能会存在ullambana,我们反过来考察“乌蓝婆拏”和“倒悬”这两个词语在翻译佛经中的使用情况。

“乌蓝婆拏”在翻译佛经中未见出现[51]。“倒悬”在翻译佛经中出现频率却不低。把出现“倒悬”的翻译佛经经目和《汉译对照梵和大辞典》所参考的梵文佛典经目进行对照,我们发现题名西晋安法钦《阿育王传》、后秦弗若多罗、罗什《十诵律》、唐地婆诃罗《方广大庄严经》和宋法护《大乘集菩萨学论》这4部出现“倒悬”的翻译佛经,其梵文原典正好也是《汉译对照梵和大辞典》所参考的佛经。据此分析,梵语中肯定有一个或几个词(短语)与翻译佛经中的“倒悬”在意义上相当,但绝对不是ullambana,否则《汉译对照梵和大辞典》就不会有ullambana“汉译为倒悬,见《玄应音义》”这样的解说了。

概括说来就是,首先在梵文佛典中找不出ullambana的使用,其次对比出现“倒悬”的梵汉佛经经目可知,梵语中肯定有一个或几个词(短语)与翻译佛经中的“倒悬”在意义上相当,但绝对不是ullambana。同时“乌蓝婆拏”也不见于翻译佛经,如果“乌蓝婆拏”确实有梵语或其他中印度的原语存在,那么就算在目前的佛经原典中找不出对应的原语,但在卷帙浩繁的翻译佛经中找到这个原语的音译词“乌蓝婆拏”的使用应该是正常的吧,但考察结果却是翻译佛经中未曾出现过这个词语。因此,目前没有证据能够证明ullambana和“乌蓝婆拏”这个所谓的音译词的存在,即使抛开“盂兰”、“盂兰盆”不提,也没有办法验证ullambana音译作乌蓝婆拏、义为倒悬这种说法的可靠性。

池田澄达、荻原云来之后开始出现反对玄应观点的声音,高楠顺次郎指出该词的原语是巴利语ullumpana,义为救济、帮助。井本英一指出该词的原语是伊朗语!ulav*n,义为恢复了自然法则的人。伊朗语artav*n m*h经由ahlav*n m*h变成!ulav*n m*h,从波斯语第一个月farvardīn m*h称作farvardīn来推论,m*h不用音译,通常仅用!ulav*n[52]。岩本裕的观点最具代表性,且论证充分,这里稍作介绍。他指出经文中没有倒悬的叙述;玄应曰“案西国法,至于众僧自恣之日,盛设供具奉施佛僧以救先亡倒悬之苦”,这是没有根据的臆测,玄奘、义净在印度居留多年都没有任何相关记载;如果该词源自印度,在玄应之前没有任何人提到它是不可理解的事情,即提示该词的原语不是西域或印度诸语言能够解释的。同时也不能用汉语来解释,所以理所当然作为外来词来考虑,外来文化中佛教除外就是西亚文化,其中时代最久远的当属粟特人,于是认为该词的原语是伊朗语urvan,义为灵魂,特别是死者的灵魂。urvan和阿维斯陀语中义为植物、特别是有用植物和栽培植物的urvar*有关联,表明印度日耳曼民族很多民间信仰中,死者的灵魂和农业之间有紧密联系[53]。

这些学者虽然不赞成玄应的说法,但他们都毫不怀疑地认定该词是一个完全源自外来语的音译词,从根本上看这仍然是玄应的观点,也就是说这些有异于玄应的观点本质上都还是以玄应的观点为立论依据的。不过这也侧面说明了玄应观点对后世的极大影响。对于这些观点(包括池田澄达、荻原云来的观点),我们完全赞同入泽崇和辛岛静志的评价。他们两位认为,迄今关于“盂兰盆”原语的探索都完全无视《盂兰盆经》的上下文语境,不依据上下文语境来对待它,而是把它从《盂兰盆经》独立摘出来任意地臆测疑似原语。另外,辛岛静志还特别指出,这些学者太过相信《玄应音义》,他认为玄应对中印度语没那么了解,更不用说曾经一度广泛使用于佛经但在玄应时代很久以前就已消亡的揵陀罗语,如同他解释“马脑”一样,他对“盂兰盆”的解释也是他那些古怪的解释中的一个[54]。

他们两位也都提出了自己的观点。入泽崇认为“盂兰”可能是中国西南少数民族的语言,指出《魏书》卷101《獠列传》有“依树积木以居其上,名曰干兰”之句,“干兰”指吊脚楼,现在西南少数民族使用的吊脚楼称为“干兰式”,别名“竹楼”,也记作干阑、干栏、阁阑、高阑、麻栏等。“盂兰盆”即贮食之器,不过可能稍微大一些,也就是现在所造的“盆棚”这样的器物[55]。辛岛静志认为“盆”是汉语词,指器皿;“盂兰”作为“盆”的定语可能是中印度语!olana的音译,由梵语odana变化而来,因为在中印度包括巴利和揵陀罗,‐d‐偶尔可以变成‐l‐,且梵语翻译为汉语时单词末尾的元音通常都不翻译。Odana义为米饭,作为布施物在梵语和巴利语文献中随处可见[56]。

虽然前者认为“盂兰盆”是汉语词,后者认为它是梵汉合璧词,但两个观点有不谋而合之处:一是“盂兰”作定语,修饰限制“盆”;二是“盂兰盆”整体意义指盛食器皿,这与以宗密为代表的古代佛教学家的观点类似,尤其是辛岛静志的观点与之极为相似。这些观点至少从上下文来看是文通意顺的,但问题是,辛岛静志自己也指出,文献中无法证实!olana的使用,从odana到!olana的演变只是基于理论上的可能性推测,这使得他的立论在很大程度上变成一种猜想。而入泽崇的观点也有些牵强,假如“盂兰”像“干兰”等一样是西南少数民族语言的记音词,义指吊脚楼,那么,一般而言,除非此疑伪经编撰于那个地区或者作者非常熟悉那个地区的语言,否则文中突然出现这样一个词语不是很突兀吗?且用“吊脚楼”来修饰限制“盆”,感觉有点奇怪。

另有田中文雄、赤松孝章像入泽崇一样也认为该词是汉语词、义为器皿。不过他们认为“盂”、“盆”即器物;“兰”不指具体的事物,而表芳香、美好等义。田中文雄更是直接指出“兰”修饰“盆”[57]。这个观点明显从语言事实上很难解释得通。按照他们两位的理解,“盂兰盆”是一个一加二式三音节词语,通常来说一加二式三音节词语中“一”和“二”之间应该是偏正关系,但这里“一”和“二”之间即“盂”和“兰盆”却是并列关系,汉语中未见这样的组合。

迄今为止关于“盂兰盆”语源、语义的讨论,至此基本梳理完毕[58],在爬梳的过程中,也大致对各种观点进行了评判,下面我们将就这个问题提出自己的意见。

前文已讲过,目前没有证据能够证明ullambana和“乌蓝婆拏”这个所谓的音译词的存在,即使抛开“盂兰”、“盂兰盆”不提,也没有办法验证ullambana音译作乌蓝婆拏、义为倒悬这种说法的可靠性。我们在这里接着来考察汉文佛典中“盂兰”、“盂兰盆”的使用情况。

“盂兰”在汉文佛典中出现频率不高,共一百多例,但无一例外都出自唐宋及其以后的中土撰著类佛典文献,翻译佛经未见使用。

“盂兰盆”在汉文佛典中共有372例,看起来有16例出自翻译佛经,其他均出自中土撰著类佛典文献。这16例中,2例出现在《盂兰盆经》的首尾经题、2例出现在《净土盂兰盆经》的首尾经题,因此实际上是12例[59]。具体如下:

(1)若未来世一切佛弟子行孝顺者是孝子,亦应奉盂兰盆,救度现在父母及至七世父母。[60](《盂兰盆经》)

(2)于七月十五日佛欢喜日、僧自恣日,以百味饮食安盂兰盆中,施十方自恣僧。(同上)

(3)常以孝顺慈忆所生父母乃至七世父母,为作盂兰盆施佛及僧,以报父母长养慈爱之恩。[61](同上)

(4)南无长者诣佛说子妇不恭敬经,南无七妇经,南无盂兰盆经。(三十卷本《佛名经》卷14)

(5)或以七月十五日能造佛盘盂兰盆献佛及僧,得果无量,能报父母之恩。(《父母恩重经》,《文史》第49辑73页)

(6)今佛夏三月安居法,于后月十五日造作盂兰盆。(P.2185《净土盂兰盆经》)

(7)各各自为七世父母、现在宗亲营立盂兰盆,以百一味饮食以安贮盆中奉佛施僧。(同上)

(8)闻佛夏三月十五日至,共办盂兰盆,盛百一物事事如法,百一饮食味味具足。(同上)

(9)二百居士清信女送盂兰盆竟,礼佛而归,七世父母超过七十二劫生死之罪。(同上)

(10)末利夫人班宣国内依目连施盆法修行,时大王夫人即敕举臣为吾造盂兰盆。(同上)

(11)阿难、五百居士闻佛为目连说盂兰盆施佛及僧生身见母在人道中、现世得果报不可说功德如是,顶受流通。(同上)

(12)受持读诵解说《盂兰盆经》,一切知闻流通宣说,化化不绝至未来世。(同上)

从这些用例尤其是《盂兰盆经》和《净土盂兰盆经》的用例来看,我们完全同意以宗密为代表的古代佛教学家以及入泽崇、辛岛静志、田中文雄等现代学者把“盂兰盆”整体意义理解为器皿的观点。“盂兰盆”毫无疑问应该表示盛物的器皿。虽然说词语的意义不是随文释义,需要具有一定的概括性,但是对词语的理解也绝不能脱离它所依托的文献(上下文语境)去空谈,这是探求语义的一个基本原则。后来中土撰著类佛典文献又用以代指《盂兰盆经》、盂兰盆会、盂兰盆供、盂兰盆节等。比如:“《胜鬘》、《仁王般若》、《温室》、《盂兰盆》、《上下生》各出要缵,盛行于世,并文义绮密,高彦推之。”(唐道宣《续高僧传》卷3)“夏制之始延师入景德讲《止观》,垂毕,有三沙门披纳而至,请预盂兰盆讲席,揖其坐忽不见。”(宋志磐《佛祖统纪》卷10)

不过最让人感兴趣的是出现这12个用例的4部佛经。因为《盂兰盆经》、三十卷本《佛名经》、《父母恩重经》和《净土盂兰盆经》这4部佛经都不是翻译佛经,而是疑伪经[62],所以这12例都不能算是“盂兰盆”的翻译佛经用例。这也就是说,“盂兰盆”和“盂兰”一样,在汉文佛典中都仅见于中土撰著类佛典文献,翻译佛经未见使用。

正如前文分析“乌蓝婆拏”时所说,如果“盂兰”、“盂兰盆”确实有梵语或其他中印度原语的存在,那么在卷帙浩繁的翻译佛经中,应该可以找到“盂兰”、“盂兰盆”这两个所谓的音译词的用例,但经考察,翻译佛经中未见这两个词语的用例。因此,根据这两个词语所出自的文献范围进行推测,我们认为“盂兰”和“盂兰盆”没有据以翻译的所谓原语存在,它们应该不是源自梵语或其他中印度语的音译外来词,很可能是地地道道的汉语词或者是源自梵语及其他中印度语之外其他语言的音译词。井本英一、岩本裕等可能正是基于该词不可能音译自梵语或其他中印度语这个认知,才拟定其原语是伊朗语的,只可惜他们为了拟定原语而拟定原语,完全忽略了词语的意义及其所依托的文献。

通过考察“盂兰”、“盂兰盆”在文献中的意义及其内部结构,可以帮助我们明确“盂兰盆”到底是汉语词还是源自印度之外其他语言的音译词。前文已指出,“盂兰”都出现于唐宋及其以后的中土撰著类佛典文献,其中绝大多数见于《盂兰盆经疏》、《佛祖统纪》、《盂兰盆经新疏》等认为“盂兰盆”是梵汉合璧词的文献,把它作为被解释的对象提出来并给予解释。其他情况下使用不多,其意义完全与“盂兰盆”等同。比如:“江表钞《盂兰》而服《义疏》,斯经乃欺心,中边皆甜,实难其味。”(宋师会《般若心经略疏连珠记》卷1)又如“盂兰盆会”多称作“盂兰会”:“建盂兰会,说幽冥戒,普济之。”(明释德清《观楞伽经记》卷8)“为妾作一盂兰会,则感德不浅。”(清弘赞《六道集》卷3)

与“盂兰”一样,“兰盆”也仅出现于中土撰著类佛典文献,出现频率也不高,其意义也完全与“盂兰盆”等同。比如:“昔圭峰祖师发挥《金刚》、《兰盆》,合而辨之。”(宋净源《仁王经疏》卷1)“必营斋讲诵如兰盆法,是可谓孝之终也。”(宋契嵩《镡津文集》卷3)“则知设兰盆者,不是专供过去圣僧,当普供现在凡僧也。”(明袾宏《楞严经摸象记》卷1)

中土文献也有一些“盂兰”和“兰盆”的用例,意义也都与“盂兰盆”完全等同。比如:“其年七月,幸安国寺观盂兰会。”(宋王溥《唐会要》卷27)“冀穰寇戎,大作盂兰,肖祖宗像,分供寺塔。”(北宋欧阳修、宋祁《新唐书》卷181《李蔚列传》)“道门宝盖献在中元,释氏兰盆盛于此日。”(旧题唐韩鄂《岁华纪丽》卷3)最有意思的是唐张读《宣室志·卢元裕》:“尝以中元设幡幢像,置盂兰于其间,俄闻盆中有唧唧之音,元裕视,见一小龙才寸许……有白云自盆中而起,其龙亦逐云而去。”前称“盂兰”,后言“盆”,显然“盂兰”就是盆。

据此可见,“盂兰”、“兰盆”与“盂兰盆”完全同义。如果“盂兰盆”是源自印度之外其他语言的音译词,那么“盂兰”、“兰盆”应该是“盂兰盆”的节译形式。但是,从梵语音译为汉语的实际情况来看,由于对原语元音的取舍不同,所以同一个梵语词可能会出现或全译或节译的几个不同音译形式,但全译仅三个音节却有去头和去尾两种节译形式的情况很少见。也就是说,全译是三音节的音译词一般都只有一个节译形式,至于如何节译却无定规,可以保留两个音节,也可以只保留一个音节,比如“阿兰(练)若”节译仅有“兰(练)若”,“目揵连”节译仅有“目连”,“阿难陀”节译仅有“阿难”,“般涅槃(般泥洹)”节译仅有“涅槃(泥洹)”,“钵和罗(兰)”节译仅有“钵”等。以此类推,从梵语或其他中印度语之外的原语而来的音译词应该也是同样的情况,所以我们认为三者是同一个外来词的不同音译形式的可能性很小。排除这种可能性,那么“盂兰盆”(包括“盂兰”、“兰盆”)就很可能是地地道道的汉语词了。

确定“盂兰盆”(包括“盂兰”、“兰盆”)是汉语词,且“盂兰”、“兰盆”、“盂兰盆”三者完全同义,这种情况下最大的可能就是“盂”、“兰”、“盆”是同义或类义并列关系。“盂”和“盆”的并列关系不需多说,比较难以理解的是“兰”。我们认为“兰”是“篮”的音近借字,就中古音来说,“兰”为落干切,来母平声寒韵;“篮”为鲁甘切,来母平声谈韵,二者收尾音不同,虽然中土文献未曾出现“篮”假借作“兰”的情况,但汉文佛典尤其是敦煌文献中这样声、调相同而韵不同的音近假借却时有发生。比如黄征曾指出敦煌变文中“承”(禅母蒸韵平声)和“时”(禅母之韵平声)韵母不同而音近替代;唐五代西北方音i、i y不分,因而像“提”和“亭”、“西”和“星”、“比”和“并”、“利”和“令”等虽然韵不同也经常相借代[63]。就如黄征所说:“正规的文言文古文献中只容忍先秦两汉通用的借音字,不是随便哪个同音字都可借代;通俗文献中,尤其是敦煌吐鲁番文献中,则完全打破此一陈规,凡是同音或二音极其相近即可互代,因此有人说敦煌文献是一种‘表音文字’写成的,虽然过于肯定,却也有几分真实。”[64]

就我们目前所见,汉文佛典中可能还另有“篮”假借作“兰”的用例,具体如下:

(1)生堕草上,父母养育,卧则兰车、父母怀抱。(《父母恩重经》,《文史》第49辑73页)

(2)慈母养儿,去离兰车,十指甲中食子不净,应各有八斛四斗。(同上)

(3)其儿遥见我来,或在兰车摇头弄脑,或复曳腹随行,呜呼向母。(同上)

“兰车”除此疑伪经3例之外,汉文佛典中再无其他用例[65]。不过此3例或有异文作“栏车”(《盂兰盆经疏孝衡钞》),或有异文作“阑车”(《盂兰盆经疏新记》)。张涌泉认为“兰”通“阑”,而“栏”是“阑”的后起增旁字,“兰车”即四周有木栅栏的车[66]。不过我们怀疑这里“兰”、“栏”、“阑”三个同音字都是“篮”的音近借字,“篮车”应该就是摇篮,也即摇车。张涌泉的解释还是比较接近的。唐义净《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷12有文如下:“凡胎生者,是极苦恼,初生之时,或男或女,堕人手内,或以衣裹,安在日中,或在阴处,或置摇车,或居床席,怀抱之内。”这段文字算是对例(1)的最好注解,可相对照。

且从奉施僧人的实际情况来看,奉施之物可能涵盖了僧人吃、穿、用日常生活的所有物品,从“具饭、百味五果、汲灌盆器、香油□烛、床枕卧众具,尽施甘美”这句经文就可窥豹一斑,这些生活物品大的、小的、干的、湿的、生的、熟的、热的、冷的……形形色色,应该也需要各种不同的盛器。也许此经的编撰者就是把“盂”、“篮”、“盆”这三种盛物之器罗列在一起创造出该词的,只不过“篮”借了“兰”来表记,于是从字面来看“盂兰盆”好像确实带着几分音译词的感觉。而唐宋以来无论是以宗密为代表的佛教学家,还是以玄应为代表的佛教学家,可能是为了证明农历七月十五日这一天的佛教行事具有印度佛教的“纯正血统”,进而保障其行事的权威性和影响力,于是把“盂兰”或者“盂兰盆”翻汉为梵,为它们主观臆测出一个所谓的原语。

翻汉为梵,虽然现在说起来有点奇怪,但对于唐宋时期具备深厚梵语知识的高僧大德们来说,出于维护佛法的目的,可能的确会这样做。道宣曾经记载过玄奘把汉语《大乘起信论》翻译成梵语流通于世的事情,其文如下:“又以《起信》一论,文出马鸣,彼土诸僧,思承其本,奘乃译唐为梵,通布五天。斯则法化之缘,东西互举。”(唐道宣《续高僧传》卷4)宋志磐《佛祖统纪》卷29亦有同样记载:“《起信论》虽出马鸣,久而无传,师译唐为梵,俾流布五天。复闻要道,师之功也。”如果这些记载可信,那么高僧大德们给一两个地地道道的汉语词构拟出所谓的梵语原词也能够理解了。

【注释】

[1]历代经录关于《盂兰盆经》的记载胪列如下,以备参考:

最早著录《盂兰盆经》的是《祐录》,其卷4《新集续撰失译杂经录》收录《盂兰经》一部,曰:“新集所得,今并有其本,悉在经藏。”

其后,《法经录》卷3收录一部小乘失译经,名曰《盂兰盆经》,并指出它与《灌腊经》、《报恩奉盆经》三者同本异译。《仁寿录》、《静泰录》同此记载。

《长房录》卷14将《盂兰盆经》归入小乘失译经,指出它与《灌腊经》、《报恩奉盆经》三者同本异译。这一点与《法经录》等相同。但同时卷6又以《盂兰经》一部归入西晋竺法护译经。《内典录》同此记载。

《译经图纪》的记载仅与《长房录》卷6相同,将《盂兰经》归入西晋竺法护译经。未言及其他。

《大周录》卷9指出《盂兰盆经》“晋代竺法护译,出《长房录》”,且与《灌腊经》、《报恩奉盆经》三者同本异译。

《开元录》卷2将《盂兰盆经》归入西晋竺法护译经,指出《盂兰盆经》“亦云《盂兰经》,与《报恩奉盆经》同本,见《长房录》”。并在卷12进一步明确重申:《盂兰盆经》又名《盂兰经》,西晋竺法护译,《报恩奉盆经》,失译附东晋录,此二者同本异译;而《灌腊经》则为竺法护另一部单译经,“《大周》等录皆为重译,云与《盂兰盆经》等同本异译者,误也。今寻文异,故为单本”。《贞元录》同此记载。

[2]梅乃文《竺法护的翻译初探》,杨曾文、杜斗城主编《中国敦煌学百年文库·宗教卷》,甘肃文化出版社1999年版,第312—313页。

这18部佛经具体如下:《离睡经》、《受岁经》、《乐想经》、《受新岁经》、《尊上经》、《意经》、《应法经》、《四未曾有法经》、《太子刷护经》、《般泥洹后灌腊经》、《八阳神咒经》、《申日经》、《无垢贤女经》、《法观经》、《身观经》、《盂兰盆经》、《分别经》、《四辈经》。

[3]牧田谛亮《疑经研究》,京都大学人文科学研究所1976年版,第47—50页。文中所参考引用的日语、英语研究成果,为笔者翻译,不当之处,笔者承担责任。

[4]辛岛静志The Meaning of Yulanpen盂兰盆——“Rice Bowl”on Pravra爟Day,《创价大学国际佛教学高等研究所年报》2013年第16号,第289—305页。入泽崇《〈佛说盂兰盆经〉成立考》(龙谷大学佛教学会《佛教学研究》1990年第45·46号,第153—156页)在论述南北两传都有通过奉施僧人来转移功德救济饿鬼(死去的父母及祖先)的文献时,也是以《舍利弗饿鬼事》和《目连入城见五百饿鬼缘》为例证。

[5]入泽崇《〈佛说盂兰盆经〉成立考》,龙谷大学佛教学会《佛教学研究》1990年第45·46号,第154页。

[6]池田澄达《〈盂兰盆经〉に就いて》,宗教研究发行所《宗教研究》1926年新第3卷第3号,第59—64页。

[7]本田义英《〈盂兰盆经〉と〈净土盂兰盆经〉》,《佛典の内相と外相》,弘文堂书房1934年版,第559—561页。

[8]藤野立然《〈盂兰盆经〉读后》,龙谷学会《龙谷大学论集》1956年第353号,第340—345页。

[9]萧登福《道家道教影响下的佛教经籍》(上),新文丰出版公司2005年版,第326—331页。

[10]吉冈义丰《中元盂兰盆の道教的考察》,《道教と佛教》二,丰岛书房1970年 版,第265—266、277—278页。

[11]吉冈义丰《中元盂兰盆の道教的考察》,《道教と佛教》二,丰岛书房1970年版,第237—243页。

[12]岩本裕《“盂兰盆”の原语について》,金仓博士古稀纪念《印度学佛教学论集》,平乐寺书店1966年版,第393—394页。

[13]同注①,第265—266页。

[14]入泽崇《〈佛说盂兰盆经〉成立考》,龙谷大学佛教学会《佛教学研究》1990年第45·46号,第153—159页。

[15]《盂兰盆经》共有7号敦煌写本,分别是S.2540、S.3171、S.4264、S.5959、S.6163、P.2055、北0460,其中首尾俱全的完整写本是S.2540和P.2055。另据日本国际佛教学大学院大学古写经数据库,日本现存4种写本,其中圣语藏、石山寺、兴圣寺3种写本完好无损,七寺写本有破损,不过目前仅有圣语藏写本图像资料公开。本文以P.2055为研究版本,所有引文均出自P.2055,并同时参考S.2540、圣语藏写本和大正藏本,如有文字上的差异,脚注说明。

[16]罗竹风主编《汉语大词典》第1卷,上海辞书出版社1986年版,第184页。

[17]另有3例,具体如下:

国王及大臣、仆从、皇后、宫人、三公、王子、公主等唤人坛作。(《西方陀罗尼藏中金刚族阿蜜哩多军咤利法》)

宰相从东门入,百官从西门入,三公军将从南门入。(同上)

王子、群臣、三公、百官,上下和穆不行非法。(《北斗七星护摩秘要仪轨》)

《西方陀罗尼藏中金刚族阿蜜哩多军咤利法》和《北斗七星护摩秘要仪轨》历代藏经不载,近代从日本搜集而来,《大正藏》收于密教部,没有题署,真伪尚待考察,因此这3例暂时不予考虑。

[18]慈怡主编《佛光大辞典》,佛光出版社1988年版,第6900页;冢本善隆等编纂《望月佛教大辞典》,世界圣典刊行协会1974年版,第782页;丁福保编纂《佛学大辞典》,文物出版社1984年版,第1484页。

[19]据校勘记,“王”,宋、元、明、宫、圣本均无。

[20]据校勘记,“持”,大日本续藏经作“侍”,当从。

[21]据校勘记,“络”,龙谷大学藏写本作“给”,当从。

[22]校勘记云:宋、宫本作“失译附西晋录”,元、明本作“失译人名附东晋录”。

[23]这三个别名不是出自经录记载,也不是出自《净土盂兰盆经》的首尾题署,而是后代类书征引《净土盂兰盆经》文句时提到的。“《大盆经》”、“《大盆净土经》”见于唐道世《法苑珠林》卷62,“《大盆经》”、“《净土大盆经》”见于宋遵式述,慧观重编《金园集》卷1。这两部类书都称《盂兰盆经》为“《小盆经》”。

[24]需要注意的是,《净土盂兰盆经》中都是说夏安居的后月十五日造作盂兰盆,而没有像《盂兰盆经》一样明确指出是(农历)七月十五日。

[25]冈部和雄《盂兰盆经类の译经史的考察》,日本宗教学会《宗教研究》1964年第37卷第3辑,第59—78页。

[26]吉冈义丰《中元盂兰盆の道教的考察》,《道教と佛教》二,丰岛书房1970年版,第266、281页。

[27]萧登福《道家道教影响下的佛教经籍》,新文丰出版公司2005年版,第326页。

[28]辛岛静志The Meaning of Yulanpen盂兰盆——“Rice Bowl”on Pravra爟Day,《创价大学国际佛教学高等研究所年报》2013年第16号,第289—305页。作者在文中提到了“道眼”、“道士”、“孝慈”、“孝顺”、“闻如是”、“四辈弟子”这几个词语,指出它们经常出现于鸠摩罗什之前的译经,竺法护译经中也有使用。

[29]S.2540“能”后多一“救”。

[30]慈怡主编《佛光大辞典》,佛光出版社1988年版,第3035页。

[31]辛岛静志The Meaning of Yulanpen盂兰盆——“Rice Bowl”on Pravra爟Day(《创价大学国际佛教学高等研究所年报》2013年第16号,第291页)指出“邪魔”见于竺法护译《海龙王经》,据查有误。此处经文实际当为:“初未曾闻如此偈经,是佛说邪?魔所云乎?”是选择问句,后文又重述此内容,云:“未从如来闻此偈教,不审佛所叹乎?魔所说耶?”可资参证。

[32]吕澂《新编汉文大藏经目录》,齐鲁书社1980年版,第91页。蓝吉富《佛教史料学》,东大图书股份有限公司1997年版,第278页。望月信亨《佛教经典成立史论》,法藏馆1946年版,第471—484页。

[33]吕澂《新编汉文大藏经目录》,齐鲁书社1980年版,第60页。

[34]慈怡主编《佛光大辞典》,佛光出版社1988年版,第2529页。此据东晋佛陀跋陀罗、法显译《摩诃僧祇律》卷27,具体经文如下,以备参考:

前安居从四月十六日至七月十五日,后安居从五月十六日至八月十五日。若安居众中有一人前安居者,至七月十五日,举众应同此一人受自恣。自恣讫,坐至八月十五日。若一切后安居,一切应八月十五日自恣。

[35]慈怡主编《佛光大辞典》,佛光出版社1988年版,第2399、2529页。

[36]另有3例,具体如下:

布萨日及自恣日在道行,若不和合,结坐处小界。(《昙无德律部杂羯磨》)

彼尼即比丘僧中自恣日便自恣,而比丘疲极。(同上)

彼比丘僧自恣日便自恣,而皆疲极。(《羯磨》)

虽然《昙无德律部杂羯磨》、《羯磨》分别题名为“曹魏康僧铠译”、“曹魏昙谛译”,但学界对此二经的题署多有质疑。吕澂《新编汉文大藏经目录》(齐鲁书社1980年版,第62页)指出二者都抄自《昙无德律》(《四分律》),颜洽茂、卢巧琴《失译、误题之经年代的考证——以误题曹魏昙谛译〈昙无德羯磨〉为例》(《浙江大学学报》人文社会科学版,2009年第5期,第178—185页)综合文献学、词汇学、文化学三方面情况,认为《羯磨》极有可能是刘宋昙谛所撰。因此这3例排除在外。

[37]慈怡主编《佛光大辞典》,佛光出版社1988年版,第2399页。

[38]S.2540“四道果”后多一“者”,“树下”前多一“在”。

[39]目前所见佛学辞书都只有“四果”,未见“四道果”,可补。

[40]另有7例,例如:

超度欲流,越生死海,获得三明六通,具四道果。(《大方便佛报恩经》卷3)其他6例见于《灌顶经》,比如:“其中多诸比丘辈修四道果。”(卷1)

虽然《大方便佛报恩经》和《灌顶经》在《大正藏》中分别题名为“失译人名在后汉录”、“东晋帛尸梨蜜多罗译”,但学界对此二经的题署多有质疑。方一新《翻译佛经语料年代的语言学考察——以〈大方便佛报恩经〉为例》(《古汉语研究》2003年第3期,第77—83页)、方一新、高列过《从疑问句看〈大方便佛报恩经〉的翻译年代》(《语言研究》2005年第3期,第54—57页)通过语言现象的考察,判定前者非东汉译经。后者则被望月信亨(《佛教经典成立史论》,法藏馆1946年版,第416—424页)、牧田谛亮(《疑经研究》,京都大学人文科学研究所1976年版,第178页)判定为疑伪经。因此这7例排除在外。

[41]S.2540“乃至”作“及”。

[42]清永瑢《四库全书简明目录》(古典文学出版社1957年版,第558—559页)曰:“原本散佚,后人采其遗文,裒合成编,又杂取他说附益之。故证以诸书所引,或有或无,或合或不合也。”类似解说见邵懿辰撰,邵章续录《增订四库简明目录标注》(上海古籍出版社1979年新1版,第609页),李学勤、吕文郁主编《四库大辞典》(吉林大学出版社1996年版,第2167页)。余嘉锡《四库提要辨证》(中华书局1980年版,第1154—1158页)考证尤为详审。

[43]S.2540“□”作“铤”,“床枕”作“床褥”。《大正藏》“□”作“锭”,“床枕卧众具”作“床敷卧具”,“尽施”作“尽世”。

[44]有关《肘后备急方》的书目题解,见《四库全书总目提要》卷103;余嘉锡《四库提要辨证》,中华书局1980年版,第650—656页;李学勤、吕文郁主编《四库大辞典》,吉林大学出版社1996年版,第1655页。

[45]范春燕、王家葵、何霖《〈斗门方〉初考》,《中医文献杂志》2010年第1期,第11—13页。

[46]另有1例,具体如下:

罽宾国坐禅无诸妨难,床敷卧具最为第一,凉冷少病。(《阿育王传》卷5)虽然《阿育王传》题名为“西晋安法钦译”,但学界对于此经的题署多有质疑。吕澂《新编汉文大藏经目录》(齐鲁书社1980年版,第73页)认为《阿育王传》与《阿育王经》的题署误换了,即题名为安法钦译《阿育王传》实为梁僧伽婆罗译,而题名为僧伽婆罗译《阿育王经》实为安法钦译。因此这1例排除在外。

[47]慈怡主编《佛光大辞典》,佛光出版社1988年版,第3454页;冢本善隆等编纂《望月佛教大辞典》,世界圣典刊行协会1974年版,第243—244页。

也有一些辞书采取不置可否的解说,比如《佛学大辞典》。先以玄应的观点立论,但接着又摆出《盂兰盆经疏》的观点,并把宋元照《盂兰盆经疏新记》卷1“《音义》则梵言得实,疏家则一往符经,疑,故两存,随人去取”这种两存其说的观点胪列其后。丁福保主编,上海书店1991年版,第1238—1239页。

[48]池田澄达《〈盂兰盆经〉に就いて》,宗教研究发行所《宗教研究》1926年新第3卷第3号,第59—64页。荻原云来《盂兰盆の原语に就いて》,荻原博士记念会《荻原云来文集》1938年版,第919—920页。

[49]荻原云来编纂,新文丰出版公司2003年再版,第144页。

[50]同上,第282页。

[51]“乌蓝婆拏”在汉文佛典中仅7见,均出自唐宋及其以后的中土撰著类佛典文献,具体即《玄应音义》1见、宋法云《翻译名义集》1见、唐宗密疏、宋元照记《盂兰盆经疏新记》1见、宋遇荣《盂兰盆经疏孝衡钞》2见、明焦竑《楞严经精解评林》1见、明智旭《盂兰盆经新疏》1见,都用以指明它是“盂兰”或“盂兰盆”的梵语。

[52]井本英一《盂兰盆の诸问题》,日本オリエント学会《オリエント》1967年第9卷第1号,第41—42页。

[53]岩本裕《“盂兰盆”の原语について》,金仓博士古稀纪念《印度学佛教学论集》,平乐寺书店1966年版,第385—396页;《地狱めぐりの文学》,《佛教说话研究》第4卷,开明书院1979年版,第225—232页。

[54]入泽崇《〈佛说盂兰盆经〉成立考》,龙谷大学佛教学会《佛教学研究》1990年第45·46号,第163页。辛岛静志The Meaning of Yulanpen盂兰盆——“Rice Bowl”on Pravra爟Day,《创价大学国际佛教学高等研究所年报》2013年第16号,第299—300页。

[55]入泽崇《〈佛说盂兰盆经〉成立考》,龙谷大学佛教学会《佛教学研究》1990年第45·46号,第164—166页。

[56]辛岛静志The Meaning of Yulanpen盂兰盆——“Rice Bowl”on Pravra爟Day,《创价大学国际佛教学高等研究所年报》2013年第16号,第300—301页。

[57]田中文雄《“盂兰盆”语义解释考》,《道教文化への展望——道教文化研究会论文集》,平河出版社1994年版,第347、350页。赤松孝章《“盂兰盆”考》,《高松大学纪要》2000年第33号,第1—11页。

[58]另外,Stephen F.Teiser“The Ghost Festival in Medieval China”的中译本《幽灵的节日——中国中世纪的信仰与生活》中,对学界有关“盂兰盆”语源的讨论也稍有简单概括,可参考。文中指出现有三种解释:一是为“盂兰盆”拟定印欧语源,推测其原型词是梵文avalambana,或巴利文ullampana,或伊朗文urvan。二是遵从通行的中国理解,认为“盆”指中文词“钵”,“盂兰”是外来语“倒悬”的音译;或接受“盆”为“钵”之意,但却是梵文bh*jana音译的缩写形式。三是依据汉语口语来解释,一些人认为它的读音代表另一个词,即“濆篮盆”,意为浅平竹篮;另一些人认为缩短的读音yü‐lan表示“鱼篮”或“盂篮”,指一杯琼浆玉液和一篮油饼,短音lan‐pen指玉兰盆。侯旭东译,浙江人民出版社1999年版,第19—20页。

[59]下面1例比较特殊,特此说明:

是时行者即以右羽持甘露器,面向东立,泻于坛前(或净地上,或大石上,或所净瓦盆亦名盂兰盆,生台亦得),或泉池江海长流水中。(唐不空《瑜伽集要救阿难陀罗尼焰口轨仪经》)

虽然《瑜伽集要救阿难陀罗尼焰口轨仪经》是翻译佛经,但“盂兰盆”不是出现在经文之中,而是出现在译经师不空的随文注解文字之中,因此不能当作出自翻译佛经的用例,而应该是中土撰著类佛典文献的用例。

[60]S.2540“未来世”作“来世”,“盂兰盆”作“盂兰”,“及至”作“乃至”。《大正藏》“是孝子”缺,“奉”后多一“此”,“及至”作“乃至”。

[61]S.2540“乃至”作“及”,“为作”作“为造”。

[62]《盂兰盆经》、《净土盂兰盆经》是疑伪经前文已有论证。《父母恩重经》的经录记载最早见于《大周录》卷15《伪经目录》,云:“古来相传皆云伪谬,观其文言冗杂、理义浇浮,虽偷佛说之名,终露人谟之状。”此后《开元录》卷18也将其收入《伪妄乱真录》,云:“经引丁兰、董黯、郭巨等,故知人造。”《贞元录》从智昇说。现代学界一致认同这个判定。三十卷本《佛名经》收于《大正藏》第14册,没有题署,经录中没有任何记载,历代大藏经中好像也仅见收录于高丽藏。而且查高丽大藏经总目可知,其初雕本、续藏本均没有收录三十卷本《佛名经》,再雕本才将其收录入藏。高丽藏本卷1之后按语曰:“今捡国本大藏,彼回汉函中亦有此经十八卷者,以此三十卷本对彼校之,卷数虽异文义全同,但一样忏文此经再迭彼乃三迭,又宝达伪经此有彼无,为少异耳……隋开皇十四年敕沙门法经等所撰《众经目录》暨皇唐诸家目录并以此宝达经列为伪妄,今《佛名经》前诸录家真伪不录,《开元录》中收为伪妄,而合此宝达伪经则妄中加妄也……今欲删正,则彼十八卷者乃无宝达伪经稍正可存,然此三十卷经本朝盛行,行来日久,国俗多有倚此而作福者,今忽删之彼必众怒,若俱存之理亦未可,且顺人情,存此而删彼。”可见高丽藏虽然顺应世俗人情收之入藏,却也明确指出此经乃伪妄之作。现代学界围绕《佛名经》的探讨不少,一般都会略微提及此三十卷本,对于它是疑伪经这一点基本没有异议。

[63]黄征《敦煌写本异文综析》,《敦煌语言文字学研究》,甘肃教育出版社2002年版,第53—54页。

[64]黄征《读〈藏外佛教文献〉第一辑》,《敦煌语言文字学研究》,甘肃教育出版社2002年版,第349页。

[65]中土文献偶见“兰车”用例,比如:“羽骑云布,兰车星陈。”(《全三国文》卷23王肃《格虎赋》)“海舶致珍玩,兰车载名讴。张筵日为乐,丰藤罗庶羞。瑶琴奏白雪,玉瓒倾黄流。”(明刘溥《草窗集》卷上《万玉清秋图为金学士公素赋》)与疑伪经中的“兰车”不同,中土文献“兰车”的“兰”可能与“兰舟”、“兰堂”、“兰室”的“兰”一样,用作美称。

[66]张涌泉《敦煌本〈佛说父母恩重经〉研究》,《文史》第49辑,中华书局1999年版,第80页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。