二、专业学术类期刊的出版

(一)新中国最早的综合性学术期刊——《新建设》

《新建设》于1950年10月1日正式创刊,它是新中国成立后出版的最早的综合性学术期刊。《新建设》的前身是《中国建设》半月刊,1947春创刊,是一本综合性刊物,总社在上海,编辑出版在北平。它的宗旨是揭露国民党的反动本质,团结和教育各民主党派及全国各族广大人民群众,坚决与国民党反动派进行各种形式的斗争。《中国建设》是民主党派和无党派民主人士创办的,一些共产党员也参与编辑出版工作,这就引起国民党反动派的注意,1949年9月该刊被国民党反动派查封。

《新建设》创刊后,毛泽东、朱德、董必武、张澜等分别为《新建设》题词。毛泽东主席的题词是:“随着经济建设的高潮的到来,不可避免地将出现一个文化建设的高潮。中国人被人认为不文明的时代已经过去了。我们将以一个具有高度文化的民族出现于世界。”朱德的题词是:“努力建设新中国。”

《新建设》创刊之初,编委会的负责人为费青,编委由15人组成,包括:向达、吴晗、李广田、袁翰青、张志让、费于、费孝通、闻家驷、雷洁琼、樊弘、潘静远、钱伟长、钱端升、严景耀。董事长:王艮仲、费振东、潘祖丞。《新建设》的创办宗旨在发刊词中有明确表示:随着整个革命形势的发展,学术文化研究工作还不活跃,还不能用马列主义的立场和方法来分析中国的现状和历史。“为了使我们的学术研究工作提高一步,为了适应理论学习的普遍需要,也为了迎接正在到来的文化建设高潮,全国学术工作者实有加强联系和团结的必要。”全国的学术工作者在追求真理的前提下团结起来,处处从实际出发,对问题作全面、客观的分析研究;同时应开展自由讨论及批评与自我批评。“希望全国学术界同人,把本刊当做自己的园地,为新民主主义的文化建设而共同努力。”[3]该刊开辟有专著、译文、书评、学术文摘、学术简讯等专栏。既重视对文、史、哲、经、政、法等学科领域的理论探讨,更重视对现实理论问题的分析研究。创刊号上曾刊登范文澜的《金田起义一百周年》、艾思奇的《关于几个哲学问题》、何干之的《新中国文化建设的基本方针》、郭沫若的《中国奴隶社会》等重要论著。该刊非常重视对马克思主义经典著作的学习宣传。在3卷5期、6期分别刊登了李达的《实践论——毛泽东思想的哲学基础》、《〈实践论〉解说》等文章。与此同时,还开辟了《矛盾论》学习专栏。在编辑工作中重视不同学术观点的讨论,是该刊编辑工作的一个特色。在编排上庄重大方,封面上刊登要目。它是50年代在国内外有重大影响的学术刊物。1966年5月停刊,共出206期。

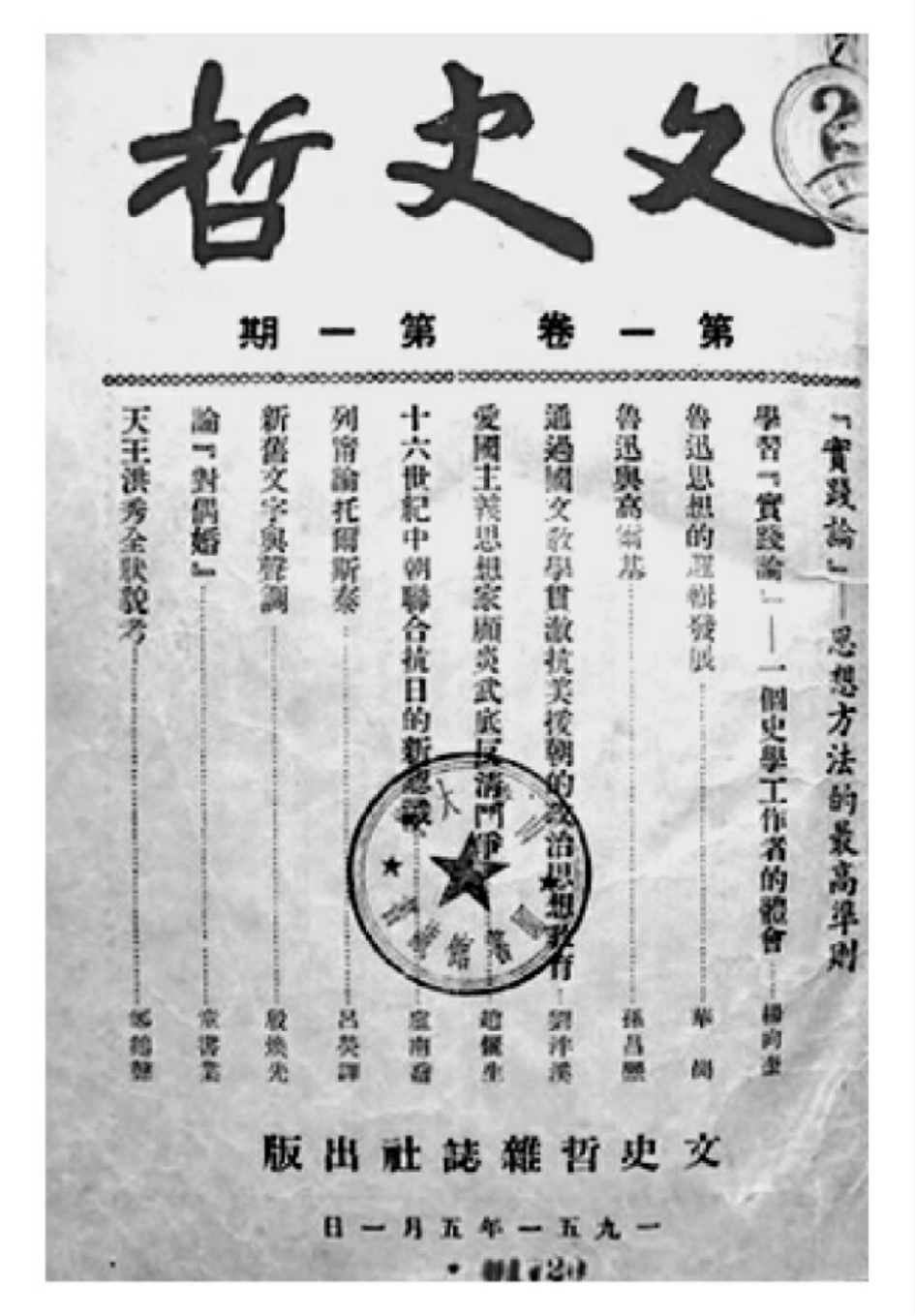

(二)学术期刊的“常青树”——《文史哲》

该刊创刊于1951年,是山东大学历史语文研究所和文学院的一些同人自费创办的新中国成立初期最早而影响较大的学报性质的学术刊物。1953年之后作为山东大学的学报之一,而成为全国性的有影响的学术刊物。其办刊宗旨是“刊登新文史哲的学习和研究文字,通过这些写作的实践,来提高我们的理论水平,并借以推进文史哲这方面的学习和研究”。[4]

《文史哲》办刊时间较长,积累了丰富的办刊经验,形成了鲜明突出的个性特色:

(1)重视学术质量和理论联系实际。质量是学术刊物赖以生存的生命。该刊创办伊始就十分重视刊物的学术质量。该刊拥有一大批学术造诣较深的作者队伍,当时全国知名专家学者如华岗、陆侃如、冯沅君、赵俪生、杨宽、杨向奎、萧涤非、王亚南、周谷城等都为该刊撰写了大量高水平的稿件,使得刊物有较高的学术品位。

(2)注重发扬学术民主,重视不同学术观点的争鸣。余英时曾称赞《文史哲》杂志说:“观水有术,必观其澜。”《文史哲》初创时期,毛泽东倡导的“百花齐放,百家争鸣”的方针并未明确提出。该刊的编者在学术实践中,从切身体验中感到,一个学术刊物,要办得有生气,没有自由讨论的空气是不行的。50年代初期,针对史学界存在的对中国封建社会开始于何时有几种不同意见,《文史哲》组织了讨论,先后发表了十几篇文章。1954年第9期刊登了李希凡、蓝翎《关于〈红楼梦简论〉及其他》一文,展开了一场全国性的讨论,这些讨论大多能做到民主平等,各抒己见,畅所欲言,活跃了学术空气,推动了学术研究。

(3)善于发现和培养人才。《文史哲》创刊开始就把发现、培养人才作为一个编辑原则。当时担任该刊社长的华岗提出:“尽量使每一期刊物上出现一个新作者。”他曾说过,对青年人的文章不要求全责备,只要文章有一得之见,有好的苗头,就要给予热情的帮助与扶持。该刊既重视老专家、学者的作用,但又不迷信权威,不以名取稿,不轻易埋没有见地的青年作者。许多当年为该刊撰稿的青年作者早已成为知名专家,他们的成长可以在该刊物上找到足迹。李希凡的《典型人物的创造》、汝信的《车尔尼雪夫斯基的社会政治观点》、李泽厚的《论康有为的“大同书”》等新作,都是在该刊首发的。历史学家杨向奎回忆该刊在发现、培养人才上所起的作用时深情地说:“一个刊物的编者应当起着伯乐的作用,以发现人才,培养人才为己任。对文科来说,刊物有如理科的实验室、工科的实验工厂。没有刊物的文科,青年学者将无用武之地,经纶满腹止于满腹而已!我们设想,假使‘五四’时代,北大没有《新青年》,会是什么样子,会有那样‘伟大的创举’,会有我们的新文化?”

(4)严肃认真的编辑作风,艰苦创业的革命精神。《文史哲》的编辑工作一向严谨认真。稿件的审理先经编委会讨论,提出初审意见,再经社长亲自审定。审稿程序非常严格。编校工作极为认真,各个环节层层把关。“凡是刊物发表的文章,从内容到文字,直到一个注释、出处,都认真校勘,力求把错误减少到最低限度。这种一丝不苟的精神,不仅造福了当今读者,也是对祖国文化和子孙后代具有高度责任感的一种表现”,[5]真正做到了严肃认真,求真求实。

《文史哲》创刊初期,办刊条件十分困难。没有专职编辑和校对人员,出版、发行工作全由山东大学文学院和历史语文研究所的部分同志承担,编委为刊物工作,只尽义务,不拿报酬,有时还自己拿钱支付印刷费和校外作者的稿费(校内作者一般不付稿费)。但大家工作兢兢业业,一丝不苟。为使刊物按时出版,编委们常跑印刷厂、邮电局,常常通宵达旦地工作。正是这样,刊物越办越好,从1953年起,该刊由原来的教师同人刊物,改为山东大学的学报之后,蜚声中外,发行量大增,发行到世界上30多个国家和地区。

《文史哲》曾于20世纪50年代末和“文革”初期两度停刊,又两度复刊,却始终恪守“学者办刊、造就学者”、“专家办刊、学术立刊”的原则,“扶植小人物、延揽大学者”。《文史哲》在办刊历史上有很多创举,是最早创刊的同人刊物之一。1954到1955年,《文史哲》用长达18期的连载方式推出陆侃如、冯沅君的《中国文学史稿》,“这是解放后用新观点、新方法完成的第一部系统的文学史”,“山东大学文学史研究的重镇地位由此确立”。[6]1973年后期复刊时,《文史哲》创下了邮局征订超过70万的历史记录,成为当时发行量最大的一家学术刊物。

(三)新中国最早的一本综合性史学期刊——《历史研究》

《历史研究》是中共中央“中国历史问题研究委员会”倡议创办的历史学专业刊物。毛泽东就创办《历史研究》提出以“百家争鸣”为方针研究历史。该刊创刊于1954年2月,郭沫若为召集人,尹达为主编,刘大年为副主编,由白寿彝、向达、陈寅恪、汤用彤、翦伯赞等17人组成编委会。郭沫若为刊物撰写了《开展历史研究,迎接文化建设高潮》的发刊词。发刊词强调“提倡用科学的历史观点,研究和解释历史问题”。《历史研究》创刊之始,编者就很重视史学研究中不同意见的自由讨论。从创刊到“文革”之前,先后开展了中国古代史分期、中国封建土地制度、中国古代农民战争、汉民族形成、中国资本主义萌芽等问题的讨论,仅古代史分期的讨论就先后发表文章20多篇,该刊成为开展史学争鸣的一个重要园地。上述讨论促进了史学工作者自觉地掌握和运用马克思主义的唯物史观研究历史,并为建立和发展新中国的历史科学奠定了坚实的基础。《历史研究》在“文革”中被迫停刊,根据毛泽东的批示,1974年12月复刊。

《历史研究》自创刊以来,走过了曲折不平凡的道路,目前,它已成为中国史学的权威刊物。一些专家学者称赞它坚持了郭沫若、范文澜研究历史的传统,不保守,不固执,坚持原则,尊重事实。知名学者任继愈称赞它:“虽然经历了风风雨雨,但它站住了,发展了,壮大了,成为国际学术界公认的有水平的刊物。”

《历史研究》在长期的办刊过程中积累了丰富的经验。这就是:坚持以马克思主义为指导的宗旨,贯彻百家争鸣的方针,针对历史学中的一些重大问题与热点问题组织深入讨论,团结一大批史学工作者,特别重视对青年学者的关心与培养,提倡扎实而又有创造性的学风等。这对办好刊物至关重要。著名史学家李埏先生在回忆起自己在《历史研究》发表第一篇文章的经过时,觉得感激不已,以下是他的回忆:

“解放初期那几年,运动不断,根本没有心思写什么论文,也不敢写。我们都要参加思想改造,自己骂自己,把自己骂得体无完肤。后来《历史研究》创刊了,我看到上面有陈寅恪、侯外庐、范文澜几位先生的文章,感觉到《历史研究》还不是否定一切,不是对过去的一切全否定,于是我也想写点东西。在《历史研究》创刊号中,我对侯先生的文章特别感兴趣,因为他涉及的专题和我有关系。看了他的文章后,我就想写点笔记、读后感之类的。刚好不久学校要评职称,需要每人提供一篇论文,于是我就写了一篇文章,这就是后来关于土地所有制的那篇文章。

文章写好后我就投给了《历史研究》。不久,就收到了编辑部的回信,说文章太长了,问是不是能砍掉一些。我改成了23 200字。寄去后不久,上面派我到北京,开教学大纲的会议。

到北京后我先去见了向达先生。向达先生说我的文章写得不错,我问先生怎么知道啊。向先生说,有一天,侯外庐先生到历史所二所开会,二所即现在的历史所,当时属于中国科学院。侯先生平时来得很早,从来不迟到,但那天侯先生迟到了一刻钟还多。侯先生到后赶忙说,对不起,今天我迟到了,因为我修改一篇文章,我对那篇文章很感兴趣,一口气把那篇文章看完,结果就迟到了。这篇文章我们要用。有人问是谁的文章,侯先生说,我也不知道,是从昆明寄来的,名字也很怪,叫李埏,不知道是何许人也。

《历史研究》编辑部知道我来北京开会,于是他们通知我说,最好到编辑部来一趟。一位编辑拿出稿子对我说,你看上面有很多批语,是侯先生审的稿,侯先生批了很多意见,希望你拿去看一看,你是后辈,虚心一点。于是我把稿子就拿回去看,第二天我就送回到编辑部。编辑问,你怎么改得那么快?我说,我自己的文章,很容易看,当然看得快了。编辑问,你认为侯先生的意见怎么样?我说,侯先生主要有三条意见,但第一条意见我不能接受。侯先生希望我从农村公社讲起,从商周讲起,这个我现在做不到,因为商周我没有研究过。侯先生的意见很好,但如果照侯先生的意见做,我只好三年以后再把文章寄过来。编辑说,不行不行,可不能拖那么长时间。我说,文章要是现在登,侯先生的第一条意见我只好保留,其他我都能照侯先生的意见改,你们要是不同意,那就算了吧。编辑说,这个事情你自己看着办,不过你是后辈,应该虚心一点。看来编辑部是尊重了我意见,文章不久后就发表出来了。”[7]

李先生这篇成名之作的意义不仅仅在学术上,也在相当程度上改变了他的家庭生活状况。文章发表后,《历史研究》编辑部支付了460元稿费,《新华月报》、《社会科学战线》又支付了400多元的转摘费。

“那时我的工资才120多元,一下子收到800多元,我第一个想到的就是还人家钱。债还掉以后,我又带着小孩到商店里买了三件棉大衣,我自己一件,大儿子李伯重一件,女儿一件。儿子说,穿大衣真暖和啊。那时确实很穷,有了《历史研究》这笔钱后,生活大为改善了。《历史研究》稿费这么多,是出乎我意外的。那时《历史研究》稿费分为12个等级,第一个等级是郭沫若、范文澜他们的文章,我的文章被列为第二等级,是很高的,我真是有一点受宠若惊。”

此外,这一时期创办的全国著名学术性期刊还有如:《哲学研究》,创刊于1955年,由社会科学院中国哲学研究所创办,科学出版社出版。潘梓年为该刊编委召集人,于光远、艾思奇、李达、金岳霖、胡绳、冯友兰等16人为编委。《学术研究》,创刊于1957年1月,是在1956年春天党中央向全国发出“向科学进军”号召,不久又提出“百花齐放、百家争鸣”方针后,为适应学术和文化事业繁荣的需要创刊的。它是上海哲学社会科学学术委员会的综合性学术刊物。该刊宗旨是:在马克思主义指导下,坚持理论联系实际和“双百”方针,充分开展学术讨论,研究社会主义建设中的新问题;整理和批判继承历代的学术文化遗产;吸收古今中外有益的学术文化成果,推动学术研究,壮大学术队伍,培养和发现人才,不断地提高我国的学术文化水平,攀登学术高峰。《法学研究》(中国政法学会于1954年创刊)、《北京大学学报》(1955年创刊)、《武汉大学学报》(1956年创刊)、《北京师范大学学报》(1956年创刊)等学术刊物。以上学术期刊的创办为推动当时马克思主义理论的宣传,开展学术研究,促进文化思想建设起了巨大作用。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。