汉字结构中凝聚着中国文化的信息,正确把握字形结构包涵的文化内涵,就可以利用汉字研究中国文化。下面,我举几个比较重要的文化问题作为例子。

一、说日晷的历史

中国古代何时出现日晷,这在古代科技史研究领域一直是个不解之谜。已认知的中国古文献对日晷的最早记载是《史记·律历志》,说是在公元前104年议定要“立晷仪”。考古所得到的日晷实物也是西汉时期的。这似乎表明,中国出现日晷,大约在西汉初年。

日晷是古代最重要的计时器之一,古代埃及和美索不达米亚地区大约在公元前14世纪已有日晷。中国古代的科学技术中,天文学是非常发达的一门学问。古人对于天文知识的了解,是相当普及的。在一个天文学极其发达的古国里,日晷的出现却相当的晚,这是不可思议的。对这种现象,李约瑟博士解释说:“也许是由于太普遍和太熟悉的缘故,中国文献很少明显地提到日晷或太阳钟。”〔64〕中国古代何时出现日晷,李约瑟博士的推断是否正确,我们有必要通过详细的考证来回答这个问题。

求之于汉字,我可以肯定地说,中国古代,至迟在殷商时期已经有了日晷了。因为我从早期表意汉字的结构中得到了日晷的信息。

甲骨文中有一个 字,旧隶定为

字,旧隶定为 ,我考释为“昼”,下文所引卜辞,该字皆用“昼”表示。其字义说解纷纭,郭沫若先生认为是“晷”字〔65〕,表示的是日晷。于省吾先生认为即《说文》中“

,我考释为“昼”,下文所引卜辞,该字皆用“昼”表示。其字义说解纷纭,郭沫若先生认为是“晷”字〔65〕,表示的是日晷。于省吾先生认为即《说文》中“ ”,从日叔声,在卜辞中用为祭名。〔66〕日本学者贝塚茂树释为暗,认为字从晕省。〔67〕宋镇豪先生认为

”,从日叔声,在卜辞中用为祭名。〔66〕日本学者贝塚茂树释为暗,认为字从晕省。〔67〕宋镇豪先生认为 象水平垂立于地的杆,下面有日,日旁附有小点,表示投于地上的日影。本义指立杆度日以定方位。因为立杆度日多行于日中,后来就成了日中时分的专字。〔68〕

象水平垂立于地的杆,下面有日,日旁附有小点,表示投于地上的日影。本义指立杆度日以定方位。因为立杆度日多行于日中,后来就成了日中时分的专字。〔68〕

我的研究也从 字入手。

字入手。 在卜辞中用作时间名词,其辞例如下:

在卜辞中用作时间名词,其辞例如下:

《合集》30365:“叀昼 ,三十,在宗父甲。”

,三十,在宗父甲。”

《合集》30599:“贞:求,叀昼 。”

。”

《合集》30893:“叀昼 。”

。”

《合集》31215:“……昼……王受祐。”

《合集》34095:“叀乙酉 。”

。”

《合集》34095:“叀丁亥 。”

。”

,过去多隶定为“酒”,是错误的。此字从“酉”表示“酒”,旁边的三撇是提示符号,提示酒香飘散出来。此字在卜辞中为祭名,当谓以酒香娱神。卜辞中“叀某

,过去多隶定为“酒”,是错误的。此字从“酉”表示“酒”,旁边的三撇是提示符号,提示酒香飘散出来。此字在卜辞中为祭名,当谓以酒香娱神。卜辞中“叀某 ”结构中的“某”,均表示时间或日期。如:

”结构中的“某”,均表示时间或日期。如:

《合集》30837:“叀朝 。”

。”

《合集》30835:“叀昃 。”

。”

《合集》30865:“叀丙 。”

。”

《摭续》64:“丁未贞:叀今夕 ,

, 在父丁宗卜……”

在父丁宗卜……”

《屯》2666:“叀食日 ,王受祐。”

,王受祐。”

《合集》29723:“叀七月 ,有雨至乙。”

,有雨至乙。”

我们可以断定,卜辞中,昼用为时间名词,这是毫无疑义的。问题是,卜辞中的“叀某 ”中的“某”这个位置上,既可能是某一时辰,也可能是较大的时间段概念(大于时辰,小于一日),如夕;还可能是日期或月份。那么,昼到底表示的是哪一种时间概念呢?表示日期和月份的可能已经可以排除了。因为卜辞中,月份是直接注明的,日期则用干支字表示。我们可以把昼表示的时间确定为表示某一时辰或某一较大的时间段的字。〔69〕

”中的“某”这个位置上,既可能是某一时辰,也可能是较大的时间段概念(大于时辰,小于一日),如夕;还可能是日期或月份。那么,昼到底表示的是哪一种时间概念呢?表示日期和月份的可能已经可以排除了。因为卜辞中,月份是直接注明的,日期则用干支字表示。我们可以把昼表示的时间确定为表示某一时辰或某一较大的时间段的字。〔69〕

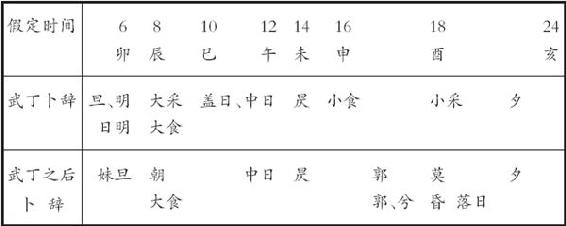

从卜辞的辞例中,我们还不能确定昼表示哪种时间概念。已考知的卜辞所反映的时间大致如下:

以上时间是陈梦家先生《殷虚卜辞综述》研究所得。另外,宋镇豪先生说 也是表示时间概念的字,如《合集》28572“王其田,入,不雨。……夕入,不雨。”

也是表示时间概念的字,如《合集》28572“王其田,入,不雨。……夕入,不雨。” 表示暮之后点灯时分的时间。〔70〕我在前面已经研究考证

表示暮之后点灯时分的时间。〔70〕我在前面已经研究考证 是求不下雨的祭祀活动,类似于后代的扫天之祭,不是表示时间概念的字,所以,卜辞的时间划分,还是应该以陈梦家先生《殷虚卜辞综述》为是。

是求不下雨的祭祀活动,类似于后代的扫天之祭,不是表示时间概念的字,所以,卜辞的时间划分,还是应该以陈梦家先生《殷虚卜辞综述》为是。

从卜辞的时间划分看,白天划分很细,而晚上仅一“夕”,不再细分。这说明当时是利用太阳在天空的移动来划分时间的。但是殷商时代的人已经不再凭目测太阳在天上移动来确定时间了,因为卜辞中卜问是否下雨的卜辞很多,有些应该是在阴雨天卜问的。如:

《合集》20397:“壬……有雨……今日小采……允大雨,延……日惟启。”

此辞是在阴天卜问的,问今天会不会下雨,结果到了小采时分,果然下了雨,直到后来太阳才出来。

《合集》20965:“丁酉卜,今日雨?余曰戊雨。昃允雨自西。”

从这条卜辞看,今天肯定是阴天,若不是阴天,一般不会去问今天是否下雨,占人估计戊时要下雨,结果在昃时果然下了雨。

《合集》20961:“丙戊卜,三日雨?丁亥隹大食雨。”

此辞问这三天是否都要下雨,结果第二天只在大食时分下了雨,其余时间都没有下雨。说明当时肯定是阴天或者正在下雨。

阴天或雨天是看不见太阳的,所以我们可以肯定地说当时人们并不是凭目测太阳的运动来确定时间的。在当时已经有了人造的计时器。但这种计时器并不是后代的铜漏之类的东西。因为从卜辞中看,晚上的时间是没法估计的,说明当时的计时器还必须依赖日影。所以我们认为,当时已经有了日晷。根据我们的观察,阴天立杆仍能投影,只不过影不太明显而已。

现在,我们再回到昼字的形体上来。我在前面介绍汉字对极难表达的概念的巧妙表达时分析说:昼,甲骨文作 ,○表示日晷的晷面,

,○表示日晷的晷面, 表示测日影的杆,

表示测日影的杆, 是手,与杆合起来表示立一根杆。晷面中的点是个提示符号,提示杆就立在晷面中间“·”这个地方,

是手,与杆合起来表示立一根杆。晷面中的点是个提示符号,提示杆就立在晷面中间“·”这个地方, 表示杆在太阳下的投影移动的范围。整个字表示:在晷面的“·”处立杆,则杆在太阳下的投影将在晷面的“B

表示杆在太阳下的投影移动的范围。整个字表示:在晷面的“·”处立杆,则杆在太阳下的投影将在晷面的“B A”这样一个范围内移动。这样就巧妙地把“白昼”的概念表达出来了。〔71〕

A”这样一个范围内移动。这样就巧妙地把“白昼”的概念表达出来了。〔71〕

,经过一定的演变,就成了今天的汉字昼,其演变过程大致如下:

,经过一定的演变,就成了今天的汉字昼,其演变过程大致如下:

→

→ →晝→昼。

→晝→昼。

到目前为此,考古发现的日晷实物都是西汉时期的,更早的日晷是什么样子的?是不是平地日晷?我们很难回答。但是,我们可以肯定地说:中国大地上的古人,在商代的时候已经使用日晷计时了。因为甲骨文昼字就是依据日晷测时的原理造的。

可见,通过对汉字结构中所包含的文化内涵的分析,我们可以肯定地说商代已有了日晷,因为 字就是依据日晷测时的原理造的,没有日晷,怎么能够造出

字就是依据日晷测时的原理造的,没有日晷,怎么能够造出 字呢?

字呢? 字的造字年代最晚不晚于商代中期。所以中国古代出现日晷的时间最晚不晚于商代中期。中国古文献于人们社会生活的记载,往往过少过简,以致于后人对于先人的日常生活情况知之甚少。著名历史学家齐思和先生说:“以前史家于日常事物,又不屑笔之于书。如亚洲各民族食多以手,独吾国以箸,此关乎卫生者,其重要可谓极矣。但用箸究始于何时,史籍中无记载也。〔72〕又如古人席地而坐,置榻而眠,无桌、椅、高床之备,直到唐末以前仍如是;而古时跪拜揖让之礼,皆基于席地而坐之习俗。然桌、椅之起源,正史中亦无记载也。”〔73〕以中国古文献记事的特点来看,李约瑟博士对中国古文献没有对日晷的记载的推断是正确的。

字的造字年代最晚不晚于商代中期。所以中国古代出现日晷的时间最晚不晚于商代中期。中国古文献于人们社会生活的记载,往往过少过简,以致于后人对于先人的日常生活情况知之甚少。著名历史学家齐思和先生说:“以前史家于日常事物,又不屑笔之于书。如亚洲各民族食多以手,独吾国以箸,此关乎卫生者,其重要可谓极矣。但用箸究始于何时,史籍中无记载也。〔72〕又如古人席地而坐,置榻而眠,无桌、椅、高床之备,直到唐末以前仍如是;而古时跪拜揖让之礼,皆基于席地而坐之习俗。然桌、椅之起源,正史中亦无记载也。”〔73〕以中国古文献记事的特点来看,李约瑟博士对中国古文献没有对日晷的记载的推断是正确的。

二、说商代的“天”神

关于商代的“天”神,目前学术界的意见极不一致。一种观点认为,商代根本就没有“天”神。如郭沫若、陈梦家等先生。郭沫若先生在《中国史稿》中说:“天”字在商代一般只用为“大”的同义字,没有神秘的含意,周人才把天奉为有意志的人格化的至上神。〔74〕陈梦家先生《殷虚卜辞综述·宗教》章也强调:卜辞的“天”没有作“上天”之义的。“天”之观念是周人提出来的。〔75〕而另外一些学者则依据《尚书》和《诗经》中的相关材料,得出了商代不但有“天”神,而且这“天”神还是至上神的结论。如刘文英先生据《诗·商颂》“天命玄鸟,降而生商”和《尚书》之《微子》、《西伯勘黎》等篇的材料,认为殷人的上帝崇拜和天命观念十分清楚,周人的天命观最初是与殷人相同的。〔76〕詹石窗先生也认为“‘天’在殷商是很重要的概念”。〔77〕

《尚书》和《诗经》已经周人改动,用以研究商代的历史,固不足据。以这些材料得出的商代的“天”神是至上神的结论当然是不可靠的。但夏渌先生由甲骨文字入手,依据 (天)在卜辞中为受祭祀的对象,认为“天”已经是人格化的“天”了。〔78〕这也与郭沫若、陈梦家等先生所论不同。

(天)在卜辞中为受祭祀的对象,认为“天”已经是人格化的“天”了。〔78〕这也与郭沫若、陈梦家等先生所论不同。

我认为要研究商代的“天”神,唯一可靠的材料还是甲骨文字和甲骨卜辞。但郭沫若、陈梦家、夏渌等先生据甲骨文和甲骨卜辞得出的结论仍然不一致。究其原因,是诸家对相关材料的使用不一致所致。所以这个问题还有再作研究的必要。我再从甲骨文字和甲骨卜辞入手,作一些新的探讨。

武丁时代的卜辞中有 字,旧释为天,辞云:

字,旧释为天,辞云:

《合集》17985:“贞:于……朕天……”

《合集》20975:“庚辰……王弗疾朕天。”

“疾天”与卜辞中“疾目”、“疾身”同例,“天”当为人体的一个部分。《说文》:“天、颠也。”段注:“颠者人之顶也。”于省吾先生曰:“天字上部作 或

或 ,即古丁字,也即人之颠顶之顶字的初文。前文的‘弗疾朕天,’是占卜人之颠顶之有无疾病。天本为独体象形字,由于天体高广,无以为象,故用人颠顶以表示至上之义。”〔79〕按于先生的说法,天之本义为高而广的天。然而,人的头顶实在没法表示“至上的天”,于先生的说法实可再商。与这个“天”字结构方式相同的字,我把它们称作带提示符号的象形字。请参考前面的《汉字表意方法研究》。明白了带提示符号的象形字的造字方法,对于

,即古丁字,也即人之颠顶之顶字的初文。前文的‘弗疾朕天,’是占卜人之颠顶之有无疾病。天本为独体象形字,由于天体高广,无以为象,故用人颠顶以表示至上之义。”〔79〕按于先生的说法,天之本义为高而广的天。然而,人的头顶实在没法表示“至上的天”,于先生的说法实可再商。与这个“天”字结构方式相同的字,我把它们称作带提示符号的象形字。请参考前面的《汉字表意方法研究》。明白了带提示符号的象形字的造字方法,对于 的结构与本义便清楚了:

的结构与本义便清楚了: 象人的头,

象人的头, 为提示符号,提示人的躯干,人的躯干上的“

为提示符号,提示人的躯干,人的躯干上的“ ”这个东西就叫天,所以天的本义应该是人的头。前引卜辞的“朕天”,即“我的头”之义。由于头位于人身体的顶端,因而天引申为顶,但“顶”并不是“天”的本义。过去都依《说文》把天之本义理解为“头顶”,这是错误的。造成这种错误的原因,在于人们错误地把声训看作是解释词义的一种方式。实际上,声训的作用只是说明一个事物得名的缘由,它并不是解释词义。就《说文》“天,颠也”这个声训来说,许慎的意思是:天之所以叫天,是因为它在人体的颠部。许慎并不是说天的意思是颠,也不是说天与颠是同义词。

”这个东西就叫天,所以天的本义应该是人的头。前引卜辞的“朕天”,即“我的头”之义。由于头位于人身体的顶端,因而天引申为顶,但“顶”并不是“天”的本义。过去都依《说文》把天之本义理解为“头顶”,这是错误的。造成这种错误的原因,在于人们错误地把声训看作是解释词义的一种方式。实际上,声训的作用只是说明一个事物得名的缘由,它并不是解释词义。就《说文》“天,颠也”这个声训来说,许慎的意思是:天之所以叫天,是因为它在人体的颠部。许慎并不是说天的意思是颠,也不是说天与颠是同义词。

晚期的卜辞中, 又作

又作 ,从夫与从大同义。作

,从夫与从大同义。作 者,其辞曰:

者,其辞曰:

《合集》36535:“辛卯王……方于……余其甾戔……余有不 ……天邑商无……”

……天邑商无……”

《合集》36544:“天邑……衣兹。”

《英》2529:“癸巳卜……天邑商。”

“天邑商”也称“大邑商”,陈炜湛先生认为这是“天”由头顶引申为大义的缘故。〔80〕人之头或顶并不大,无由引申有大义。我以为“天邑商”之“天”不可理解为“大”,“天”仍是“头”义。

下面,我花一些笔墨来谈“天邑商”之得名问题。

先谈什么是邑。关于邑,现在比较一致的看法是:邑是城邑。这个说法是错误的。邑,甲骨文作 ,甲骨文中的“

,甲骨文中的“ ”多表示城,如

”多表示城,如 (正)、

(正)、 (围)等均是。邑利用人与城的空间位置关系表达了“宫城”的概念,邑的本义是宫城。〔81〕那么,宫城何以又称“天邑”呢?就目前考古所获材料看,宫城无不是建在夯土垒高的台基上的。台基的高度一般在2米左右。这样,建成的宫城其地基的高度就在人的头之上,因而人们称这种宫城为“天邑”,意思是“头上的宫城”。所以,“天邑商”之“天”不是大的意思。但“天邑商”确实又称“大邑商”,这又是为什么呢?这是因为商王常常要外出打猎巡视,而且经常要在外过夜,所以商王在殷墟之外还有很多的邑。《合集》7033正:“取三十邑。”当然这些邑只是偶尔来这里住一住,其规模较之殷墟的邑应当都要小一些。殷墟的邑最大,故又称“大邑商”。一邑而有二名,这是人们依据不同的特点为之命名的结果。

(围)等均是。邑利用人与城的空间位置关系表达了“宫城”的概念,邑的本义是宫城。〔81〕那么,宫城何以又称“天邑”呢?就目前考古所获材料看,宫城无不是建在夯土垒高的台基上的。台基的高度一般在2米左右。这样,建成的宫城其地基的高度就在人的头之上,因而人们称这种宫城为“天邑”,意思是“头上的宫城”。所以,“天邑商”之“天”不是大的意思。但“天邑商”确实又称“大邑商”,这又是为什么呢?这是因为商王常常要外出打猎巡视,而且经常要在外过夜,所以商王在殷墟之外还有很多的邑。《合集》7033正:“取三十邑。”当然这些邑只是偶尔来这里住一住,其规模较之殷墟的邑应当都要小一些。殷墟的邑最大,故又称“大邑商”。一邑而有二名,这是人们依据不同的特点为之命名的结果。

可见,甲骨文中的 或

或 ,都是“头”义。〔82〕依据这个“天”来研究商代有没有“天神”,其结论必然是:商代没有“天神”。如赵诚先生考曰:“甲骨文的天字写作

,都是“头”义。〔82〕依据这个“天”来研究商代有没有“天神”,其结论必然是:商代没有“天神”。如赵诚先生考曰:“甲骨文的天字写作 或

或 ,下面所从的大,象一个正面站立的人形。上面所从的

,下面所从的大,象一个正面站立的人形。上面所从的 或

或 ,象人的头顶,合在一起表示人的头顶,天字的这一构形之意,在甲骨刻辞中正是被这样应用的,如《甲骨文合集》20975片有这样的一条刻辞:‘疾朕天。’就是‘病了我的头顶’的意思。而从整个刻辞来看,甲骨文的天字不表示天空之义。再扩大开来考察,甲骨文中没有表示天空之义的专字,但有表示天空的符号。如雨字早期甲骨文写作

,象人的头顶,合在一起表示人的头顶,天字的这一构形之意,在甲骨刻辞中正是被这样应用的,如《甲骨文合集》20975片有这样的一条刻辞:‘疾朕天。’就是‘病了我的头顶’的意思。而从整个刻辞来看,甲骨文的天字不表示天空之义。再扩大开来考察,甲骨文中没有表示天空之义的专字,但有表示天空的符号。如雨字早期甲骨文写作 ,下面的数小点,表示降落的雨滴,上面的一横即表示天。可见,商代人已经有了天的观念,但没有后代的浓厚,所以没有用专字来表示。这是一种文化现象。由字的结构和使用得到了证实。到了西周,天字有的写作

,下面的数小点,表示降落的雨滴,上面的一横即表示天。可见,商代人已经有了天的观念,但没有后代的浓厚,所以没有用专字来表示。这是一种文化现象。由字的结构和使用得到了证实。到了西周,天字有的写作 ,从

,从 与从

与从 同,构形与甲骨文一样,但未见有表示头顶之义者,都有表示上天之义的用法,如大盂鼎:‘文王受天有大命。’这是与商代不同的另一种文化现象。”〔83〕

同,构形与甲骨文一样,但未见有表示头顶之义者,都有表示上天之义的用法,如大盂鼎:‘文王受天有大命。’这是与商代不同的另一种文化现象。”〔83〕

赵诚先生说商代人已经有了天的观念,但甲骨文中没有表示天空之义的专字。这个说法是不对的。武丁时期的卜辞中又有 字,过去都认为是

字,过去都认为是 之异体字。于省吾先生曰:“第一期晚期的天字也有作

之异体字。于省吾先生曰:“第一期晚期的天字也有作 或

或 者。”〔84〕严一萍先生曰:“在第四、五期有作

者。”〔84〕严一萍先生曰:“在第四、五期有作 若

若 形者,亦天字。”〔85〕王国维注意到

形者,亦天字。”〔85〕王国维注意到 与

与 之不同,曰:“天本象人颠顶,故象人形。卜辞、盂鼎之

之不同,曰:“天本象人颠顶,故象人形。卜辞、盂鼎之 、

、 二字所以独坟其首者,正特著其所象之处。”“

二字所以独坟其首者,正特著其所象之处。”“ 、

、 为象形字,

为象形字, 为指事字,篆文之从一大者为会意字。文字因其作法之不同而所属之六书亦异,知此可与言小学矣。”〔86〕其实,

为指事字,篆文之从一大者为会意字。文字因其作法之不同而所属之六书亦异,知此可与言小学矣。”〔86〕其实, 、

、 与

与 不但所属六书不同,字义也不一样。

不但所属六书不同,字义也不一样。 所在卜辞有:

所在卜辞有:

《合集》22093:“ 御量十一月。”

御量十一月。”

《合集》22094:“乙巳于 ,癸……”

,癸……”

《合集》22431:“于 ……御”

……御”

《合集》22454:“惟 犬于

犬于 ……”

……”

《屯》643:“贞:

牧鬲,不用……”

牧鬲,不用……”

《屯》2241:“惟御 牛于

牛于 。”

。”

由此上卜辞可知,天为受祭的对象。

与

与 、

、 有以下不同:1.结构类型不同,王国维已言之。2.意义不同,

有以下不同:1.结构类型不同,王国维已言之。2.意义不同, 为祭祀的对象,绝不用为人之头,

为祭祀的对象,绝不用为人之头, 、

、 为人之头,绝不用为祭祀对象。

为人之头,绝不用为祭祀对象。

据此二者,我们认为把 与

与 、

、 看作是同一个字,无疑是错误的。它们之间的关系充其量只是同音字而已。

看作是同一个字,无疑是错误的。它们之间的关系充其量只是同音字而已。 从二(上)从大会意,王国维将其理解为指事字,是仍然认为

从二(上)从大会意,王国维将其理解为指事字,是仍然认为 之字义与

之字义与 、

、 同。又指事字绝无以一个完整的字为指事符号的。所以王氏的说法也有不对的地方。从上从大会“天空”之意,“天空”的概念极难用一字形表达,然而人们知道,人(大)头之上就是天。于是就用“人(大)之上”巧妙地表达了“天空”的概念。此“人之上”者又被尊为神,为商人祭祀的对象,我们以为就是商人心目中的“上天”。所以,商代实在已经有了“上天”的概念。在商代,山、岳、河等自然物皆被尊为神,而“天”人们每日抬头即可望见,天亦阴晴多变,商代的人们不会不注意到它并以之为神。所以我相信商代确已有了“上天”的概念,只是“天”无法描绘其形象,人们便用“人之上”来表达这一概念,于字造了

同。又指事字绝无以一个完整的字为指事符号的。所以王氏的说法也有不对的地方。从上从大会“天空”之意,“天空”的概念极难用一字形表达,然而人们知道,人(大)头之上就是天。于是就用“人(大)之上”巧妙地表达了“天空”的概念。此“人之上”者又被尊为神,为商人祭祀的对象,我们以为就是商人心目中的“上天”。所以,商代实在已经有了“上天”的概念。在商代,山、岳、河等自然物皆被尊为神,而“天”人们每日抬头即可望见,天亦阴晴多变,商代的人们不会不注意到它并以之为神。所以我相信商代确已有了“上天”的概念,只是“天”无法描绘其形象,人们便用“人之上”来表达这一概念,于字造了 字。

字。 正是商代已有“上天”概念的铁证。

正是商代已有“上天”概念的铁证。

到了周代,“ ”的“头”义已被别的字取代,于是

”的“头”义已被别的字取代,于是 又取代了同音的

又取代了同音的 表示“上天”的概念。

表示“上天”的概念。 便废弃不用了,这种情况在文字学上是不少的。所以在周代用

便废弃不用了,这种情况在文字学上是不少的。所以在周代用 表示上天,并不是与商代不同的文化现象。

表示上天,并不是与商代不同的文化现象。

又或作

又或作 ,此字从结构上不可解,当为

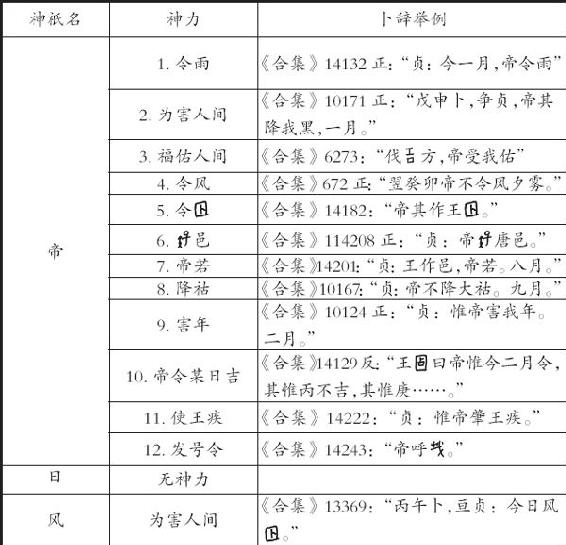

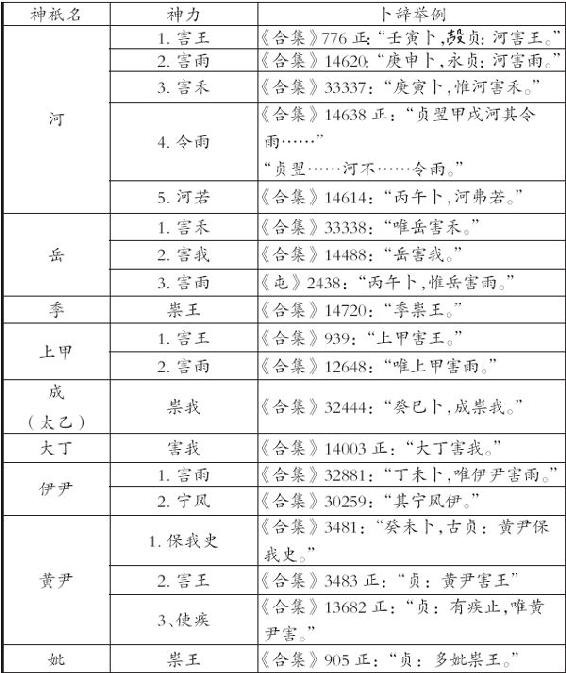

,此字从结构上不可解,当为 误刻所致。虽然商代和周代都有“上天”的文化现象,但两者之间还是有不小的区别的。就卜辞而言,商代已把天尊为神,但绝没有像周代那样把天视为主宰一切的至上神。事实上,商代的“天神”并没有任何超出其他神的地方,从卜辞中有关神祇的神力对比表中可见,许多神都具有神力,但从前引关于的卜辞中看,

误刻所致。虽然商代和周代都有“上天”的文化现象,但两者之间还是有不小的区别的。就卜辞而言,商代已把天尊为神,但绝没有像周代那样把天视为主宰一切的至上神。事实上,商代的“天神”并没有任何超出其他神的地方,从卜辞中有关神祇的神力对比表中可见,许多神都具有神力,但从前引关于的卜辞中看, 不具有任何神力。因此,我们可以断定,商代人们心目中已有“天神”的概念,但这位“天神”不具有任何特殊的超出其他诸神的神力,只不过是众多的自然神中的一位罢了。

不具有任何神力。因此,我们可以断定,商代人们心目中已有“天神”的概念,但这位“天神”不具有任何特殊的超出其他诸神的神力,只不过是众多的自然神中的一位罢了。

卜辞所反映的神祇神力对比表

夏渌先生由甲骨文字入手,依据 (天)为受祭祀的对象,认为“天”已经是人格化的“天”了。这个结论是极其牵强的。其实夏渌先生得出这个结论,主要恐怕还是受了卜辞有“上下”一词的影响:

(天)为受祭祀的对象,认为“天”已经是人格化的“天”了。这个结论是极其牵强的。其实夏渌先生得出这个结论,主要恐怕还是受了卜辞有“上下”一词的影响:

《铁》244.2:“王征邛方,上下若,受我佑?勿征邛方,下上弗若,不我其授佑?”

上下,在周代文献中就指天和地,周代的天是人格化的神。于是,夏渌先生就认为商代所称的上自然也就是人格化的天神了。其实,上下应当指天上和地下的诸神。《论语·述而》:“祷尔于上下神祇。”集注:“上下谓天地。”《论语》的“上下神祇”四字,已把“上下”的内涵说得很清楚了,上下神祇指的是天上和地下的神祇,“上”和“下”本身并不是神祇之称。商代有将几个神或很多的神合用一个称呼的做法,如:

《合集》32393:“其有三匚母豕。”

三匚即匚乙、匚丙、匚丁的合称。卜辞中也用东、西、南、北指东方、西方、南方、北方诸神。

《合集》30178:“其求雨于东方。”

《合集》14295:“禘于西方。”

按卜辞辞例,“东方”、“西方”的位置都是“神”。所以,东方合指东方诸神,西方合指西方诸神。同样,卜辞中的“上下”,应当指天上地下的神祇。如天上的风、雨、云、雷等,地上的岳、河、山、川等。

总之,商代的天神只是一个普通的自然神,并不是人格化的至上神。

附带说一下,“天”在周代为什么会被尊为至高无上的神呢?张桂光先生说:“殷人由游牧活动而引起了对生殖神‘帝’的崇拜,周人由农业活动而引起了对自然神‘天’的崇拜,这就是殷周两族不同信仰的由来,这就是‘帝’‘天’这两个观念的不同起源。”〔87〕按,商代实已进入农业时代,且“帝”本植物的蒂,与动物的生殖无关。张先生说并不可信。“天”在周代被尊为至高无上的神,我们以为有两个原因:

一、虽然帝在商代是神力最广的神,但周人不再尊帝为至上神,因为商人将帝与祖先合而为一,武丁及以下的商王都称帝。商王武丁,征服敌国,开拓疆土,发展经济使国家空前强盛,在商人的眼中,武丁具有最大的神力,所以武丁死后,其子祖庚、祖甲就尊称他为帝。

《合集》27372:“乙卯卜,其有岁于帝丁一牢。”

这里的帝丁就是商王武丁。以后,死去的商王多称帝。所以,一讲到帝,人们必然就联想到商王的先祖。因此,周人必定不能尊帝为至上神。

二、对神的尊崇必须有所继承,突然抛出一个从未有过的神来,人们在思想上很难接受。“天”与“帝”同在天上,这早已被商代的人们接受了。周代选择同在天上的“天”尊之为至上神,赋予它比帝更大的权力,称自己是天之子,周受天命克商。这样,天下的人便很容易接受了。

三、说甲骨文 字所包涵的相关农史信息

字所包涵的相关农史信息

甲骨文有 字〔88〕,温少峰、袁庭栋先生认为字从水从井。〔89〕《说文》:“阱,陷也。从阜从井,井声。古文阱从水。”所以,沈之瑜先生认为是阱字。〔90〕王宇信、杨升南认为象井旁有水流状。〔91〕均误。甲骨文水作

字〔88〕,温少峰、袁庭栋先生认为字从水从井。〔89〕《说文》:“阱,陷也。从阜从井,井声。古文阱从水。”所以,沈之瑜先生认为是阱字。〔90〕王宇信、杨升南认为象井旁有水流状。〔91〕均误。甲骨文水作 ,不作

,不作 。按:此字从

。按:此字从 象水沟之形,从井为提示符号,提示

象水沟之形,从井为提示符号,提示 所处的环境是在井旁。如果没有这样的提示,单单一个

所处的环境是在井旁。如果没有这样的提示,单单一个 ,人们很难明白这是什么,所以造字者在描绘水沟的同时,加“井”提示其所处的环境是与井相通,这样

,人们很难明白这是什么,所以造字者在描绘水沟的同时,加“井”提示其所处的环境是与井相通,这样 为“水沟”就容易被人认识了。明白了这种类型的汉字的结构特点,我们就自然明白

为“水沟”就容易被人认识了。明白了这种类型的汉字的结构特点,我们就自然明白 表达的概念是“水沟”了。

表达的概念是“水沟”了。

的结构中包涵了大量的农史信息,我们分析如下:水沟的概念为什么要用

的结构中包涵了大量的农史信息,我们分析如下:水沟的概念为什么要用 来表达?我们认为此字正是古代以井水灌溉田地之证。《世本》:“汤旱,伊尹教民田头凿井以灌田。”中国上古时代的水稻栽培大概都是以水井为灌溉水源,江苏吴县的草鞋山遗址考古揭示出距今6000年前的水稻田遗迹,“其中在一处被披露的长200米的范围内发现了呈两行排列,南北走向,相互连接的浅坑约20个,浅坑面积一般3~5平方米,个别小的1平方米,大的达9平方米,坑的形状或椭圆形或长方形。浅坑沿一低洼地带分布,其四周有土冈,东部及北部边缘有‘水沟’和‘水口’相通,‘水沟’尾部有‘蓄水井’。”〔92〕我曾经考证商代的圣田就是造水田。〔93〕圣田的目的就是种植水稻。〔94〕那么,虽然现在考古还没有发现商代的水稻田,我们可以推知商代造水稻田就是依井而造,这些田当然是公田,归商王室所有。历史上的所谓“井田制”,很可能就开始于商代。

来表达?我们认为此字正是古代以井水灌溉田地之证。《世本》:“汤旱,伊尹教民田头凿井以灌田。”中国上古时代的水稻栽培大概都是以水井为灌溉水源,江苏吴县的草鞋山遗址考古揭示出距今6000年前的水稻田遗迹,“其中在一处被披露的长200米的范围内发现了呈两行排列,南北走向,相互连接的浅坑约20个,浅坑面积一般3~5平方米,个别小的1平方米,大的达9平方米,坑的形状或椭圆形或长方形。浅坑沿一低洼地带分布,其四周有土冈,东部及北部边缘有‘水沟’和‘水口’相通,‘水沟’尾部有‘蓄水井’。”〔92〕我曾经考证商代的圣田就是造水田。〔93〕圣田的目的就是种植水稻。〔94〕那么,虽然现在考古还没有发现商代的水稻田,我们可以推知商代造水稻田就是依井而造,这些田当然是公田,归商王室所有。历史上的所谓“井田制”,很可能就开始于商代。

我这样说还有一个证据就是商代有专门负责农业生产的官员,就叫“妌”,也作“井”。妇妌为商王配偶,武丁之后的卜辞中,有“妣戊妌”的卜辞,如:

《屯》4023:“惟妣戊妌小 ,王受佑。”

,王受佑。”

这里的“妣戊妌”应该就是武丁时候的妇妌,所以她应该是武丁的配偶。武丁时有不少占卜妇妌分娩的卜辞,与其他诸妇以及王族贵族相同〔95〕,如:

《合集》14009正:“……卜,争贞:妇妌娩嘉。王 曰:其惟庚娩嘉。旬,辛,妇妌娩,允嘉。”

曰:其惟庚娩嘉。旬,辛,妇妌娩,允嘉。”

妇妌也参加战争,此又与妇好同:

《合集》6584:“甲辰……惟妇妌伐龙, 。”

。”

但是,妇妌有许多地方不同于其他诸妇:

一、妇妌主管农业:

《合集》9529:“……贞:妇妌呼黍于丘、商,受……”

此辞说妇妌命令在丘、商种黍。

《合集》9533:“贞呼妇妌往黍。”

此辞说商王让妇妌去主管种黍。其他关于妇妌受年、受黍年的卜辞则有20条,如:

《合集》9971:“贞:妇妌黍受年。”

《合集》9976正:“癸酉卜, 贞:妇妌不其受黍年,二月。”

贞:妇妌不其受黍年,二月。”

妇妌不但主管种黍,也负责其他农作物的相关工作,如:

《合集》2734正:“贞:呼妇妌 ……”

……”

,旧不识,字从又从二

,旧不识,字从又从二 ,

, 为栗之果实,甲骨文栗作

为栗之果实,甲骨文栗作 ,可证。则

,可证。则 象采摘栗子之事,可看成是“采”的或体。

象采摘栗子之事,可看成是“采”的或体。

《合集》9757:“贞:妇妌不受年。”

年单用,其义与禾同,指水稻。〔96〕则此问妇妌种植水稻会不会丰收。

《合集》9596:“…… 贞:妇妌年萑。”

贞:妇妌年萑。”

武丁时期,关于妇妌的卜辞共126条,其中可以明确妇妌与农业相关的就有28条。

二、妇妌与乞求不下雨祭祀有关。如:

《合集》6344:“甲申卜, 贞:勿呼妇妌以

贞:勿呼妇妌以 先于

先于 ,二告。”

,二告。”

这种内容的卜辞共8条。 多见于田猎卜辞,乃求不下雨之祭。〔97〕卜辞中未见明确为农业生产求不下雨的记载,但农业上求不下雨的祭祀很盛行,如后代的“扫天”之祭就是。

多见于田猎卜辞,乃求不下雨之祭。〔97〕卜辞中未见明确为农业生产求不下雨的记载,但农业上求不下雨的祭祀很盛行,如后代的“扫天”之祭就是。 见于主管农业的妇妌的卜辞中,很可能就是农业上求不下雨的活动。

见于主管农业的妇妌的卜辞中,很可能就是农业上求不下雨的活动。

三、妇妌也作妇井。

《合集》2761反:“妇井受……”

其他如《合集》2757,2758,2759,2766,2768反,2769,2763反,2733臼,14313反均作“妇井”。

前引《合集》9596言“妇妌年萑”,关于萑的卜辞还有:

《合集》9607正:“……丑……贞:妇妌田萑。”“妇妌田不其萑。”

《合集》9610:“……卯卜古贞:妇妌田……其萑。”

此说明萑乃是祭名,则“妇妌年萑”,即妇妌为水稻丰收举行萑祭。

卜辞中没有为田猎举行萑祭的记载,如此,“妇妌田萑”之“田”就不是田猎,而是造田。“妇妌田萑”就是妇妌为造田而举行萑祭。

妇妌与造田有关,其人径名之“井”,商代大量造水田,应该是妇妌倡导的结果。这应该可以证明妇妌是“井田制”的有力推动者。

综上所述,妇妌是武丁时期一位负责农业生产的官员,她领导掘井造水田,导制了“井田制”的出现。所以,妇妌是中国历史上对社会发展有着巨大贡献的伟大女性。

历史上所谓的“井田制”的真实情况是怎样的呢?汉人为我们所描绘的井田制是说将土地划分成九块,中间为公田,八户人家各耕种一块,以同耕公田的方式缴纳赋税。实际上,作为一种经济制度,将全国所有的土地都划分成“井”字形是不现实的。井田制的真实情况,孟子已不能详知。《孟子·滕文公上》:“方里而井,井九百亩,其中为公田,八家皆私百亩,同养公田。公事毕,然后敢治私事,所有别野人也。此其大略也。”这是孟子答滕文公问井田制时所说的话,可见,当时人们对于井田制已经不甚了了。几百年后的汉人又据孟子的话加以推演,于是井田制便大多都是些想象的东西了。所以,很多学者都认为将“井田制”理解成把土地分割成“井”字形是一种没有事实根据的误解〔98〕,有的人甚至否定井田制的存在。〔99〕我们现在知道的“井田制”的实质是依井造田,百姓以种植最靠近水井的公田作为赋税的方式。这个重大的历史发现,是从 字的研究入手的。

字的研究入手的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。